Oct 12, 2016 | destacadas

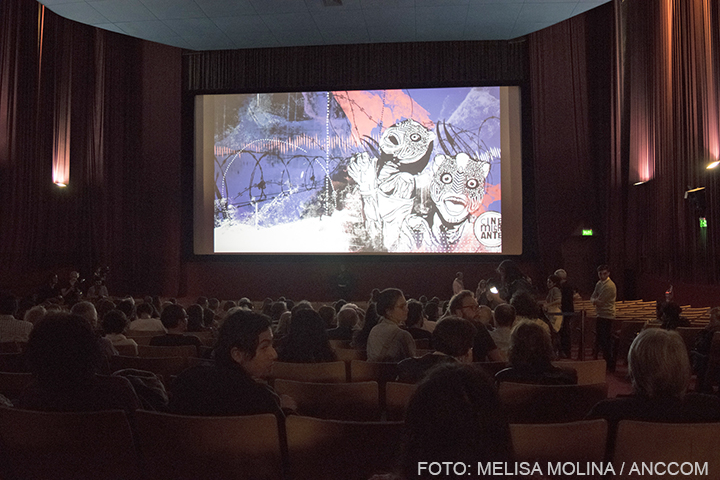

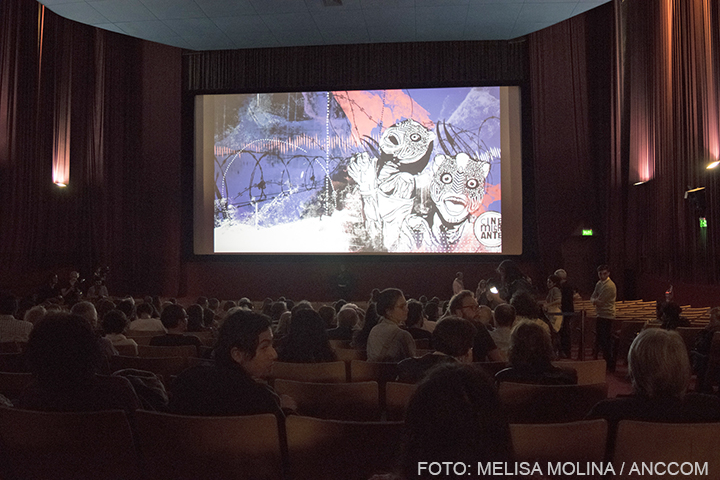

Más de 130 películas que abordan la temática de la migración, todas con acceso libre y gratuito, conforman el menú que ofrece el séptimo Festival Internacional Cine Migrante, que comenzó este martes en distintos espacios porteños y que se prolongará hasta el miércoles que viene. El evento va camino a convertirse en un clásico de la movida cultural de la Ciudad de Buenos Aires que no se ajusta a la lógica comercial.

La directora del colectivo Cine Migrante, Florencia Mazzadi, explica la importancia del mensaje que el Festival busca aportar: “Tiene un componente insurreccional: tratar de salir de manera individual o colectiva de una situación de opresión, persiguiendo una nueva realidad, que no es más que un acto de búsqueda de la libertad”. De esa manera, los organizadores del encuentro se proponen generar una reflexión alrededor de la construcción del Estado Nación. En referencia a este tipo de relato, Mazzadi afirma: “A veces, son identidades dadas que hemos recibido, que son necesarias de rearmar, de redefinir”.

El evento va camino a convertirse en un clásico de la movida cultural de la Ciudad de Buenos Aires que no se ajusta a la lógica comercial.

La sección central del Festival se llama “El movimiento del cuerpo como acto insurreccional” y las otras secciones son: “Resistencias creativas”, “Sección Urgente: Centro de Detención” y “Noches extrañas”. En “Resistencias…” se aborda la contracultura como ámbito de conformación de identidades, a través de películas relacionadas con el hecho artístico, sean música, danza, graffiti y otras expresiones. En cambio, la “Sección Urgente” se conformó en el último mes tras al establecimiento en Argentina de un centro de detención para migrantes. “El Festival siempre fue un espacio de incidencia en materia de derechos humanos”, señala Mazzadi y agrega, aludiendo a la coyuntura actual: “El establecimiento de un centro de detención lo que hace es generar estigmatización, persecución y criminalización”.

Por su parte, la sección “Noches Extrañas” reaparecerá tras hacer su estreno el año pasado. Christian Jankowski, programador de esta área, explica sobre la edición anterior: “Habíamos encontrado películas que quedaron afuera pero que queríamos mostrar. Así surgió la idea de hacer un programa especial”. Las películas que constituyen el apartado tienen en común que están relacionadas con la migración, entendiéndola en un sentido más amplio que el tradicional. “La migración es el movimiento del ser humano, no solamente ir de un país a otro país, sino la transformación del ser humano en sí mismo”, afirma Christian Jankowski.

Estas películas vinculadas con el cine de clase B de la década del 50 en Estados Unidos, buscan mostrar la otredad, acercarse a lo extraño, a veces inclusive apelando a lo bizarro. Las cinco películas que forman parte de esta sección se proyectarán en la última función del día en el Cine Gaumont. Teniendo en cuenta que durante la jornada, parte del público se acerca a mirar dos o tres películas con contenidos profundos y realidades que logran conmoverlo, los films de “Noches Extrañas” buscan contrarrestar este efecto, tal como indica Christian Jankowski: “Son películas más livianas, que no significa que no tengan un mensaje, pero son para divertirse y relajarse al final del día.”

Taty Almeida, presente en el Festival.

Por fuera de estas temáticas, el festival cuenta con una gran cantidad de cortos y largometrajes, que compiten cada una en su categoría para ser elegidas ganadoras por un jurado especializado, que cuenta con la presencia de cineastas internacionales como los hermanos Massimiliano y Gianluca De Serio, Peter Schreiner, o Fernando Vilchez. En la gala de cierre, el miércoles 19, se entregarán los premios y el domingo 23 se proyectará la película ganadora en la Casa del Bicentenario, una de las ocho sedes del evento. Los otros sitios que este año alojarán el Festival son: el Espacio INCAA Gaumont, el Centro Cultural General San Martín, la Alianza Francesa, la Biblioteca del Congreso de la Nación, el Museo de la Universidad de Tres de Febrero, el Centro Cultural Paco Urondo, la Casa de la Cultura Popular de Barracas y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

La productora Wanda Siri reconoce que, tras el crecimiento del Festival iniciado en el 2010, “vamos incorporando año a año cada vez más lugares, porque algunas salas van quedando chicas”. En estos centros se brindarán charlas y conferencias paralelas a las proyecciones, así como también un laboratorio de artes audiovisuales para el público más especializado, dictado en el ENERC por los hermanos De Serio, dos directores italianos a los que, a su vez, se les dedica una retrospectiva pasando películas de toda su carrera.

La diputada Liliana Mazure.

El Festival de Cine Migrante tiene una gran variedad de films para ofrecerle al público, a la vez que habilita la posibilidad de experimentar con otro tipo de cine no convencional. Refiriéndose al espectador, Wanda Siri establece: “Muchas veces la gente sale incómoda de algunas películas y eso me parece realmente válido porque habla de cosas que uno puede reconocer, pero quizás le cuesta aceptar. Y me parece que es muy interesante poner al espectador en conflicto con sus propias contradicciones.” También Christian Jankowski brinda su opinión sobre la experiencia que vive el público: “Puede ser muy lindo, entrar y ver una película que quizás nunca irías a ver pero tenés la posibilidad, como todo es libre y gratuito nada se puede perder”.

A su vez, luego de la gran convocatoria del año pasado donde el festival congregó ocho mil personas a lo largo de los distintos días, Mazzadi señala: “Esperamos poder contar con esa continuidad y al mismo tiempo que nos acompañen en un esfuerzo que para nosotros es muy grande, hacemos un festival con una calidad cinematográfica increíble, con películas que jamás van a poder verse en otro tipo de circuitos”.

Actualizado 11/10/2016

Oct 6, 2016 | destacadas

El Corralón de Floresta, ubicado en Avenida Gaona 4660, es un espacio recuperado por los vecinos en 2005, en el cual se desarrollan distintas iniciativas artísticas. El Gobierno porteño pretende avanzar con una serie de obras que alterarían el predio e implicarían el cese de varias de las iniciativas puestas en marcha por los vecinos. Las autoridades de la ciudad amenazan con el desalojo del predio durante esta semana.

El 23 de mayo pasado, los vecinos recibieron la orden de desalojo y cierre, y desde ese momento recurrieron a varias instancias en defensa del Corralón. En un principio, el Poder Judicial porteño dio lugar a un amparo colectivo impulsado por varias agrupaciones en contra de “la puesta en valor” del Corralón de Floresta. Pero posteriormente, la jueza Andrea Danas falló a favor de las autoridades. “Nos intimaron a abandonar el predio el 6 de octubre, sin horario fijo, tras lo cual decidimos convocar a un festivales de resistencia los días 5 y 6 de octubre. Por lo cual convocamos a la comunidad a dar apoyo”, señaló Catriel Varone, integrante de la huerta, muralista y miembro del grupo que brinda un taller de cerámica.

Mariano Cáceres, integrante de la Huerteca -el grupo que gestiona la huerta y la biblioteca del Corralón- explicó: “El primer proyecto de Plaza Cultural se realizó en 2005, que preveía que en el predio haya una plaza y un espacio para grupos culturales. Pasó el tiempo y los grupos culturales crecieron exponencialmente”. Hoy, en el Corralón hay teatro para chicos, música, canto e improvisación, cine, huerta comunitaria, biblioteca, cerámica, escultura, entre otras actividades. El fin de semana del 17 y 18 de septiembre organizaron en el lugar un encuentro nacional de copleros, con grupos venidos del norte argentino y de Bolivia y la huerta posee más de 30 variedades de especies frutales.

Según Cáceres, “el Gobierno porteño se acercó al espacio con la excusa de retomar el proyecto de Plaza Cultural, antes sacó a ocupas de la Barra de All Boys y a empresas que estaban ocupando el predio de manera ilegal, donde dejaron escombros. Nos invitaron a dialogar en la Comuna 10 por el proyecto que ellos tenían y cada vez que pedíamos que algo se concrete, las respuestas eran con evasivas”. Ante esa situación, los vecinos formaron la asociación civil Grupos Culturales del Corralón de Floresta, que reúne a todas las iniciativas autogestivas que usan el predio.

En 2012 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el proyecto del diputado Juan Cabandié, nombró al Corralón como sitio histórico en reconocimiento a su valor urbanístico, social e histórico. Cáceres agregó: “Es un espacio público que primero se dedicó a la recolección de residuos, fue utilizado por varias empresas, luego quedó abandonado y fue recuperado y limpiado con el trabajo de los vecinos”.

Varone detalla la argumentación que dan las autoridades para cerrar el predio: “Dicen que hay placas de fibrocemento que son cancerígenas y tanques de combustible enterrados donde funcionaron las empresas de transporte, hace mucho tiempo. Tienen que sacarlos, hacer un estudio ambiental y luego el proyecto de Plaza Cultural. La excusa para desalojar el predio es una cuestión de salud y ambiental. Lo cierto es que esta realidad contaminante está hace más de veinte años. Pero de esa manera, el predio estaría cerrado por un año y medio”.

Actualizado 6/10/2016

Oct 5, 2016 | inicio

“Si van a salir tengan cuidado eh. Hay unos pibes ahí en el túnel, entre Medalla y Mitre. Estén atentos, yo no los vi y casi los pongo”. El conductor de la Línea E abrió la puerta del cuartito de descanso y advirtió a sus compañeros antes de dejar el turno. “No hay nadie que controle –se lamentó uno de ellos mientras cambiaba la yerba del mate–. Teníamos un equipo de rescate, pero Metrovías lo disolvió hace años”. Minutos más tarde, la sirena del subte indicó que estaba por cerrar sus puertas. “Vamos, me avisaron que los pibes ya salieron”, dijo un delegado de tráfico mientras ponía un guante en su mano izquierda. Entró a la cabina oscura –que salvo algunos agregados permanece intacta desde la década del 60–, tomó las palancas y dio comienzo al recorrido Plaza de los Virreyes-Bolívar.

Es un ruido constante, molesto. Insoportable, para la mayoría. Los taponcitos verdes con los que Metrovías pretende “cuidar” a sus empleados son irrisorios cuando el túnel está delante. Por eso, los conductores, como alternativa, suelen comprarse sus propios protectores auditivos. “¡Mirá, esto es en lo que invierten! Acá la única mejora fue pintar la línea amarilla y los cuadros esos”, pudo decir el delegado cuando el ruido se hizo más leve, al frenar en la primera estación. “Las inversiones que hacen son en algo vistoso para la gente: un cambio de imagen. Venden con la vista, nada más. Los andenes son exactamente los mismos que cuando se inauguraron. Lo único que hacen es renovar la cara de las estaciones, pintar las paredes con dibujitos bonitos, pegarle contac”, ironizó. “Se hacen cosas económicas y a largo plazo, que duren. En algunas estaciones pusieron banquitos tipo Ronald McDonald’s: son de plástico, no se rompen, y son baratos. La gente ve eso y dice ‘¡oh, están trabajando!’. Pero no, no invierten en mejorar el transporte. El material rodante sigue siendo el mismo. Son trenes viejísimos con la cara cambiada, ploteados de amarillo”, dijo el delegado, antes de que el ruido ensordecedor impidiera nuevamente escuchar.

“En las boleterías tampoco se invirtió como corresponde”, continuó al llegar a Medalla Milagrosa. “En esta estación, por ejemplo, los boleteros trabajan dentro de un huevo de fibrocemento que es tan liviano que hasta se puede levantar con la mano. Nuestros compañeros de comercial están muy expuestos ahí. Son poco frecuentes los ataques por robo o quejas de pasajeros, pero son muy agresivos cuando suceden, ya que obligan al boletero a salir. Las únicas estaciones con blindado son Independencia, La Plata y una de las boleterías de Bolívar”, agregó.

Ramón Paredes, Victor Hugo González Y Claudio Dagostino, delegados del Subte.

Uno de los mayores problemas del universo subterráneo es la entrada de agua. Además de la lluvia que pasa por los respiraderos –agujeros que comunican a la calle y funcionan como sistema de ventilación–, las vías se inundan por caños rotos y filtraciones. Al frenar en la próxima estación, el conductor señaló una puerta: “Ese cuarto hasta hace poco estaba cerrado. Se había roto un caño y toda el agua que salía caía en las vías. Siempre se rompe alguno acá abajo e inunda todo”, explicó. Y agregó, avanzando nuevamente hacia el túnel: “Entre Urquiza y La Plata están las filtraciones más grandes, de aguas servidas”. Antes de pasar por ese tramo, José María Moreno ofreció un claro adelanto: “Cuando está toda esa aureola es porque las filtraciones son viejas”, aclaró el delegado mirando las manchas. Efectivamente, las filtraciones se multiplicaron al llegar a La Plata. Las vías mojadas y los túneles machados de distintas intensidades de blanco acompañaron buena parte del recorrido. Sin embargo, dos luces sobre las vías que comunican La Plata con Boedo capturaron la atención. El tren disminuyó su ritmo hasta llegar a una velocidad inferior a 25 kilómetros por hora. “¿Ves lo que hace la empresa? En vez de arreglar, emparcha. Estas señales indican que desde la primera a la segunda luz no podemos superar los 25 kilómetros porque la vía está muy rota y corremos peligro que el tren se desequilibre y descarrile. La única renovación de vías que tiene esta línea la hicieron con las vías viejas que trajeron de la línea A. En vez de cambiarlas para evitar accidentes, las emparchan, las reacondicionan para zafar, y te ponen estas precauciones. En los túneles que comunican Entre Ríos con San José, y Belgrano con Bolívar, también pusieron estas luces, para evitar hacerse cargo”, dijo indignado.

Al frenar en Boedo, la atención se reencauzó nuevamente en las filtraciones. “Hace un año, más o menos, se cayó la mampostería del techo arriba del tren”, contó señalando las pruebas que quedaron del episodio. “En vez de solucionar verdaderamente el problema de las filtraciones, ponen unas chapas que redirigen el transcurso del agua hacia las vías. Las pintan de colores para disimular y creen que con eso alcanza. Pero por más pintura y decoraciones que hagan, las paredes se terminan desmoronando igual”, lamentó. “Acá, en Urquiza –dijo al llegar al próximo anden–, está todo lleno de chapitas y están todas las paredes quebradas, por el agua y el movimiento”.

En las estaciones siguientes permaneció callado. “¿Sabés qué es lo más lamentable de todo esto? –reflexionó minutos después– Que llega un momento que uno lo ve tan frecuente, tan frecuente, tan frecuente, que pasa a ser normal. Ese es el peor problema que hay. Y uno, a veces, inconscientemente, deja de pelear por ciertas cosas porque termina naturalizándolas”. Y agregó: “Tenemos que mantener activo el reclamo y siempre buscar mejoras y reformas. No solo en las estaciones, sino también en las vías y los trenes. Más que nada para que esto no termine siendo normal y ocurra una tragedia enorme como la de Once”.

Los conductores, por seguridad, tienen prohibido el uso del celular mientras manejan. Uno de ellos, hace un tiempo, recibió una sanción por desobedecer las reglas. Sin embargo, la empresa tuvo que perdonarle la infracción. La línea E permanece en el pasado: salvo tres formaciones que fueron modernizadas, el resto de los trenes no cuenta con una cabina específica para que el guarda pueda controlar la apertura y cierre de las puertas y comunicarse con el conductor. Como viaja con los pasajeros, cuando hay mucha gente no logra llegar a la cabina del conductor y debe esperar a frenar en la estación para bajar y hablar con el que está manejando. Si es algo urgente, debe recurrir al celular. “Con el guarda solo podemos comunicarnos con el teléfono. Si nos quedamos en el túnel ellos no se enteran de nada. No saben qué pasa, es terrible. Otra cosa que no tenemos es intercomunicador con el pasajero. Si pasa algo uno tiene que bajarse e ir vagón por vagón avisándole a la gente”, comentó el delegado al llegar a Jujuy. La luz cambió a verde, indicando que la próxima estación ya estaba libre y la formación podía avanzar.

Con la vista fija en el túnel, no solo el ruido resulta perturbador. Los tubos fluorescentes que lo iluminan están colocados esporádicamente y eso produce un centelleo constante que contrasta con la oscuridad propia del túnel. “Continuamente te están haciendo trabajar la pupila del ojo, y eso trae muchos problemas de vista”, explicó. “Realmente uno tendría que ir seguro, sin necesidad de una visualidad tan amplia. Pero cuando suceden cosas como las de hoy, y baja gente a las vías, entendés que sin esta iluminación podrías ir atropellando todo lo que se te cruce. Nosotros no vemos cuando se meten personas o animales, y no tenemos a nadie que impida que esto suceda. Los perros bajan y empiezan a correr, y a mí no me gusta pisar nada. Me duele mucho chocar a un animalito, porque él no tiene la culpa. Así como no hay nada que obstruya que el perro baje, tampoco hay nadie que lo saque”, continuó el delegado. Antes, él pertenecía a un cuerpo de emergencias que se encargaba de sacar a personas y animales del túnel. “En 2006 disolvieron ese grupo porque a la empresa no le servía económicamente. En un principio pertenecíamos a Metrovías, después nos tercerizaron, y luego volvimos a la empresa. Finalmente, cerraron el equipo y nos distribuyeron por el sector de tráfico”, denunció.

Camino a San José, una formación se desvió hacia los talleres de Constitución. Al no tener un espacio propio para arreglar sus trenes, el material rodante de la Línea E debe tomar esa bifurcación. Cada vez más cerca del final del recorrido, las limitaciones producidas por el deterioro de los trenes y las vías continuaron apareciendo. “En esta curva no podemos ir a más de 50 porque rozamos el túnel. Si pasáramos con otros trenes, seguramente podríamos ir más rápido. Pero según los estudios que les hicieron a estas formaciones no podemos subir más de 50”, explicó el conductor mientras doblaba.

Luego de una breve estadía en Belgrano, el tren finalizó su recorrido y estacionó en Bolívar. “Esta cabecera es un desastre”, enfatizó el conductor al bajar de la cabina. “Hay que mirar bien, porque ahora está todo muy camuflado. Esa chapa con canaleta –dijo señalando al techo– hace que el agua caiga en las vías, y no directamente sobre el tren. Ese es todo el arreglo para las filtraciones. Ahora está pintado de violeta, para disimular”.

Luego de recorrer las 15 estaciones en sentido contrario, para regresar a Plaza de los Virreyes, el delegado bajó de la formación y pasó su mano por el exterior. “Nuestro material rodante es muy antiguo y precario. Salvo el MPI que marca la velocidad, no hay nada digital. Los trenes que tenemos son los más viejos de todas las líneas, y el mantenimiento que reciben es muy pobre. Los trajeron entre 1962 y 1967 de España, y en el 80 los reacondicionaron. Desde entonces, todo permanece igual. Lo único que hacen es un ploteo amarillo por fuera, y le ponen luces de LED por dentro. La gente se confunde y piensa que son trenes nuevos, y te preguntan ‘¿este tiene aire?’ ¡No, hace 60 años que no tiene aire!”, dijo riendo. “Debajo del ploteo está todo podrido, esto es algo vistoso para la gente nada más. Los chasis están picados y el piso, al ser de un terciado grueso, también se pudre. Cuando se rompe la goma uno puede ver por ese agujero cómo va circulando el tren. A ese punto hemos llegado: a que una persona pueda meter el pie incidentalmente y lastimarse, o electrocutarse”, exclamó.

“Es muy difícil manejar al público cuando sacas trenes porque no están en condiciones. Pero la verdad es que de estas formaciones no puede circular ninguna”, consideró. Según le comunicaron a los trabajadores de la línea E, en 2020 recibirán nuevos trenes. “Vamos a ver –advirtió el conductor con poca esperanza. Lo nuevo de ellos no suele ser lo nuevo nuestro. Para ellos encontrar una zapatilla tirada en un tacho de basura y ponérsela es algo nuevo, es estrenar. No pensamos lo mismo”, concluyó.

El mito de la jubilación

Los ventiladores negros, la prueba más evidente. “Como están tan altos y no los limpian muy seguido, tienen pegado todo el grafito que respiramos”, dijo el conductor y delegado de tráfico de la línea E Osvaldo Mouche, señalando el techo del cuartito de descanso de Plaza de los Virreyes. “La línea aérea lleva la electricidad, y es tomada por el tren con un pantógrafo. Ese roce larga un polvillo negro: el grafito. Cuando nos bañamos, el agua sale negra. Y si no viene nadie a limpiar durante el día, a la tardecita pasas la mano por cualquier lado y está todo lleno de hollín. Arriba del tren, lo mismo. Por eso manejamos con guantes”, explicó Mouche.

A la respiración viciada por el grafito, se agrega la falta de oxígeno. “El sistema de ventilación que tenemos abajo es un agujero en el túnel, que toma aire de la calle cuando pasa el tren. Como el asfalto calienta muy fácil, el aire que llega acá es siempre caliente, y ya viene contaminado de las combustiones de arriba, de los caños de escape de los automóviles”, detalló Julio Sala, también conductor y delegado de tráfico de la línea E junto a Mouche y Pablo Bagnasco.

La sala de descanso de Plaza de los Virreyes también está afectada por las filtraciones. En el techo, otro parche de chapa. Como caía agua de desecho de los baños sobre la mesada y los alimentos, la empresa arregló provisoriamente el problema con el sistema de la canaleta. Sin embargo, según comentó Mouche, los días de lluvia resulta insuficiente: el agua rebalsa e imposibilita el uso de ese sector de la sala. Incluso, un televisor que los trabajadores habían comprado con sus aportes sufrió las consecuencias de la inoperancia de Metrovías y se quemó al mojarse.

“Si bien la línea E es en la que menos plata se invirtió, este tipo de deficiencias estructurales están en todas las líneas, al igual que los problemas de salud”, aclaró Mouche. Complicaciones de espalda por las vibraciones del tren, disminución de vista y audición –por el ruido ensordecedor y el repiqueteo constante de los tubos fluorescentes– y problemas respiratorios –que se manifiestan en alergias y resfríos constantes, por la falta de aire y la respiración de grafito– son los problemas comunes a todos los trabajadores del subte, especialmente a los del sector de tráfico. “También tuvimos muchas muertes por cáncer y ataques cardíacos. Aún no pudimos certificar su relación con el espacio laboral, pero tenemos un estudio en marcha para investigarlo”, advirtió.

Además del desmejoramiento físico, el estado psicológico de los trabajadores también se ve frecuentemente alterado. “Tenemos muchos problemas de fobias que se manifiestan principalmente en el rechazo a la gente y en la reclusión”, explicó el conductor y delegado Julio Sala. “Es similar al pánico. Estar trabajando continuamente con la gente, con el ruido, con la oscuridad, todo eso lleva a distintos trastornos. Yo, por ejemplo, como salgo tan aturdido de acá, soporto cada vez menos salir a la calle y estar con la gente”, confesó. La puerta de la cabina de uno de los trenes de la línea E es testigo de lo difícil que es a veces lidiar con pasajeros: “Tiene todas las marcas de la escalera de fierro que agarraron para abrirle la puerta. Se había parado la formación y el conductor nos llamó llorando, porque le querían pegar. Lo escupieron, le rompieron un vidrio del costado, pero por suerte aguantó la puerta. No podía seguir avanzando, estaba shockeado, y lo tuvimos que ir a buscar”, recordó Mouche.

Según el mito subterráneo, el que se jubila muere rápidamente. “Por eso nadie quiere retirarse. La leyenda dice que al dejar de trabajar, todo lo que absorbimos acá te termina matando. La mayoría de la gente que está cerca de los 60 años tiene muchas dolencias físicas, y cree que llegada la edad de abandonar Metrovías, solo se quedará con los problemas de salud que venía arrastrando y morirá”, confesó Mouche. El trabajo de los conductores y guardas fue declarado insalubre, al igual que el de los talleristas. Por eso, su jornada de trabajo no puede exceder las 6 horas. “Sin embargo, el kiosquero, el diariero y todos los que están acá abajo trabajan en las mismas condiciones. La empresa, para evitar hacerse cargo del conjunto del problema, solo declaró la insalubridad para el sector de tráfico y talleres”, denunció el delegado.

Seguridad e higiene vs. salud laboral

Desde 1994, la empresa impulsa una política de salud en la que no es válido enfermarse. Según denunció Francisco “Pancho” Ledesma, secretario gremial de Salud Laboral y Condiciones en el Medioambiente de Trabajo, la empresa insiste en que hay que bajar el ausentismo y ser colaborador, ya que si uno falta perjudica a su compañero. “Desde que Macri asumió la presidencia y sale a decir en cadena nacional que si vos faltas pones un palo en la rueda y perjudicas al país, Metrovías –al igual que otras empresas– recrudeció la lucha contra el ausentismo con el objetivo de disminuirlo drásticamente”, explicó Ledesma.

“¿Cómo hacemos para convertir el discurso del ausentismo, que no tiene en cuenta los ritmos y organización del trabajo?”, se preguntó Ledesma. Con ese interrogante en mente, él y otros miembros de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) decidieron centralizar lo que la empresa llama “Seguridad e Higiene” en una Secretaría de Salud Laboral. “Estamos resolviendo los casos puntuales –que es lo único que hace la empresa– pero también de a poco estamos generando un mapa de riesgos para ir creando líneas de acción que nos permitan avanzar sobre las discusiones más generales relacionadas con la salud”, explicó Ledesma, que por tercer mandato consecutivo forma parte de la Secretaría Ejecutiva del sindicato. La AGTSyP fue fundada el 2 de septiembre de 2008, como alternativa a la Unión Tranviaria Automotor (UTA). “Estos personajes nefastos, que se manejan mediante la violencia y la extorsión, hicieron echar gente en el 94. Con los años, se fue formando la AGTSyP y se discutió un tiempo quién tenía más afiliados. En el subte hay aproximadamente 3000 trabajadores, y nosotros tenemos 2500 afiliados. Hace dos años se hizo la compulsa en el Ministerio de Trabajo y logramos la personería gremial. Por eso, el único sindicato dentro del subte que puede discutir colectivamente es el nuestro”, aclaró Mouche.

El principal factor de riesgo encontrado por la Secretaría fue el lugar de trabajo y sus pésimas condiciones, que causan enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. “Al principio nos costó explicarle a los compañeros qué eran las enfermedades profesionales, porque la empresa te dice que te enfermas de la vida misma, no por el ambiente hostil en el que trabajas día a día. Además, para Metrovías vos te incidentas, nunca te accidentas: sos el culpable de lo que te pasa. Tener que desnaturalizar ese discurso lleva años”, explicó el secretario de Salud. Y continuó: “La empresa viene, te da los elementos de protección personal que marca la ley y ya está cubierta. Te da un protector auditivo, unas antiparras, un casco, un guante, la camisa, el pantalón, los zapatos, una campera y un buzo. Y a lo sumo, si te pones medio cargoso, o la empresa está de buenas, te da una faja. ¿Pero qué pasa? Eso te convierte en astronauta a vos, pero el medio en el que estás trabajando es un campo minado. Nada te asegura que aun disfrazándote de esa forma no te agarres una hernia de disco, no se te corra el espiral por la vibración de los asientos y pierdas el embarazo, o no se te caiga algo en la cabeza y te lastimes, a pesar de tener puesto el casco”.

Según denunciaron los trabajadores de Metrovías, la empresa fue acrecentando la política de invertir menos y flexibilizar más. “Te dan una charla de cinco minutos de seguridad y después, cuando muere alguien, le dicen a sus familiares y compañeros que el fallecido se capacitó, que la culpa es de él porque la empresa cumplió”, explicó Ledesma. Sala, el delegado de tráfico de la Línea E, denunció en el mismo sentido: “Anualmente le dan a la gente un curso sobre seguridad e higiene y sobre lo que es el servicio. Cuando ingresan a la empresa, con ese tipo de charlas, los nuevos piensan que van a ir al paraíso. Pero uno, que está continuamente acá abajo laburando, cuando va a esas charlas, termina peleándose, se arma quilombo. Porque te están tomando el pelo, hasta el punto tal que vos a veces les preguntas ‘¿Vos viajas en esta línea?’. Te dicen que no, no tienen idea. Es una empresa contratada, que viene a dar un curso como si fuéramos un local de comida rápida: la frecuencia, el servicio, la sonrisa para atender a la gente. ¿De qué frecuencia me está hablando? Nosotros tenemos un diagrama en el cual la frecuencia de formación a formación tiene que ser de 5 minutos. Eso acá no se cumple, porque no tenemos la cantidad de trenes como para hacerlo”.

Para respaldar los reclamos por el constante deterioro de salud de los empleados, y que puedan ser contemplados jurídicamente, se están realizando estudios en asociación con la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo (UMET). Ahí se reúnen varios gremios para aprender oficios. La UMET hizo un convenio con el CONICET, y se formó el Centro de Investigación para los Trabajadores (CITRA). “Es un equipo multidisciplinario en el que cada gremio hace un aporte para que el CITRA pueda hacer investigaciones. El proyecto que presentamos el año pasado, y en el que estamos trabajando este año para que pueda ponerse en funcionamiento, se basa medir las vibraciones de cuerpo entero en conductores y guardas”, explicó Ledesma.

Las víctimas

Además de los problemas físicos y psicológicos, las condiciones de trabajo en el subte han terminado con la vida de varios trabajadores. Mario Penaccio, en septiembre de 2003, falleció a bordo de una de las Trafic de Metrovías que trasladaba a los trabajadores por las noches hacia los lugares donde deben hacer reparaciones. Según detalló Enrique Rosito, encargado de prensa de AGTSyP, Mario no iba sobre un asiento, como corresponde, sino que viajaba sobre las herramientas. En un choque, detrás de Casa Rosada, salió despedido.

El 11 de febrero de 2011 David Alfonso, que trabajaba haciendo el mantenimiento de los trenes, falleció electrocutado: lo mandaron al techo de la formación a reparar un equipo, no cortaron la tensión y murió calcinado.

El 20 de marzo del año siguiente, en el taller de Congreso de Tucumán, la electricidad cobró otra víctima, Diego Martínez. “Lo mandaron a hacer una tarea que él habitualmente no hacía, que es soldar. Cuando hicimos el peritaje vimos que la máquina no tenía puesta a tierra, tenía los cables pelados, un desastre”, denunció Ledesma.

A Antonio Villares, el 2 de abril de 2013, también le arrebataron la vida en el subte. “Hubo una gran tormenta en Capital Federal y el compañero tenía que ir a activar las bombas para que los pozos se desagoten y no se inunden las vías. Estaba en Catedral, en la línea D, y le avisaron que en la estación Los Incas, de la línea B, se habían inundado las vías y no se podía pasar. Parece que los cuartos de bomba no estaban andando y, como él estaba en la guardia, un supervisor lo mandó con un equipo de trabajo. Antes de bajar a las vías, le avisaron que habían cortado la tensión –porque la B, a diferencia de las demás líneas, tiene un tercer riel y la tensión está en las vías. Él bajó, pensando que era como le habían dicho, y en el trayecto se electrocutó con corriente continua. Murió calcinado”, recordó el secretario de salud.

Sergio Reyes estaba en su primera semana de trabajo cuando fue atropellado en el taller Rancagua, en septiembre del 2013. Los dos primeros días había estado en Emilio Mitre y Directorio, un taller que está en Primera Junta, sobre superficie. El tercer día lo mandaron a hacer limpieza a Rancagua, el taller que está en la estación Federico Lacroze, en Chacarita. “La jefatura no le enseñó los lugares por donde se ingresa y se egresa, ni le dio una charla para explicarle dónde había tensión y dónde no. Le dijo ‘Acá tenes la pala, la escoba y la bolsa: anda a limpiar’. Hay una salida que da a la calle, a la Plaza los Andes. Y, por otro lado, hay una conexión entre el taller y la estación de subte Federico Lacroze, por donde entran y salen los trenes rotos o reparados”, explicó Ledesma. Y continuó el relato: “Por ahí entra el personal técnico que trae el tren roto al taller o saca el tren reparado a línea. El compañero vio que por ahí entraba y salía gente y debe haber pensado ‘¿Para qué voy a salir a la calle, ir por la plaza, y volver a entrar al subte si por esta conexión entro a la estación directamente?’ Como era el primer día que estaba en el subte, y no tenía el oído preparado, en una curva muy cerrada no escuchó el tren y cuando terminó de salir de la curva lo llevó puesto y lo chocó contra unas columnas que hay en Federico Lacroze”.

Ramón El Tucu Paredes, que trabaja en la empresa desde 1994 –año en que Metrovías comenzó a operar en Argentina– denunció la política de la empresa ante accidentes de semejantes características: “La empresa aduce que es inoperancia, y no es así. Hay algunos accidentes que se producen por el exceso de confianza que brinda la experiencia. Pero el problema es cuando por coerción, por desidia o por falta de inversión, la empresa te lleva a la muerte o a accidentes”, explicó. “La puesta a tierra, por ejemplo, es algo importantísimo. Y Metrovías no da cursos para que la gente sepa hacerlo. ¿Dónde está la parte de la empresa que tiene que cuidar a los empleados?”, exigió. No solo no capacitan, sino que mandan a realizar tareas en condiciones que no deberían hacerse. “Hace mucho tuvimos problemas con la cuadrilla de limpieza, porque los mandaban a limpiar los coches con la electricidad puesta. Aprovechaban que era gente nueva, que recién empezaba a trabajar. Y como no querían perder el trabajo, nadie decía nada”, contó Mouche.

Metrovías

“Allá en Tucumán hay un refrán que dice: ‘Por fuera florido, por dentro podrido’”, bromeó “El Tucu” Paredes. Metrovías, según denunciaron los trabajadores y delegados consultados por ANCCOM, en vez de invertir en trenes, plotea encima del material podrido y desmejorado por los años. En vez de solucionar las filtraciones, cambiar las vías y destinar el dinero para mejorar el medio de transporte y la seguridad del pasajero, destina el dinero a embellecer las estaciones con el menor presupuesto posible.

“Incluso los trenes nuevos, que son los de la línea A, tienen problemas. Se les queda a mitad del recorrido y el conductor no tiene forma de moverlo. Tienen que venir a buscarlo, porque no dan la capacitación suficiente como para manejar la tecnología”, comenzó Julio Sala en la enumeración de falencias de la empresa. “Cuando compraron trenes para la H –continuó su compañero Mouche– no calcularon el ancho del andén y cuando la formación entraba a la estación rompía todo el borde. Tuvieron que modificar todo para que entrara correctamente”. Apresurado por sumar otro ejemplo, Sala agregó: “En la línea B peor todavía. Compraron trenes con tercer riel, hicieron toda la línea aérea y después se dieron cuenta que el tren no entraba de alto. Tuvieron que cavar toda la fosa para que entrara. Luego, vieron que no entraba tampoco en el ancho, así que tuvieron que seguir acortando los andenes”. “En definitiva –concluyó– hubiese salido más barato mandar a hacer trenes 0 km, a medida. Eran trenes que estaban para pruebas militares, vinieron sin manual”. Mouche completó: “En España, después de los atentados de Atocha, los usaban para poner explosivos y ver cómo quedaba el tren. Uno de los problemas que tienen es que no pueden dar más de tres vueltas seguidas, porque recalientan. Se dieron cuenta porque cuando los trajeron, en el verano, no podías tocar los asientos de lo calientes que estaban. Descubrieron, cuando los revisaron, que esos trenes originalmente llevan un enfriador, que no vino”. La solución que encontraron, según comentó el delegado, es sacar la formación de circulación luego de la tercera vuelta –que es cuando comienza a recalentar–, dejarla enfriar y luego ponerla a andar nuevamente.

“En la Línea E es en la que menos se ha invertido”, dijo Mouche al hablar del ramal en el que trabaja como conductor. “¿Qué me está diciendo compañero? –interrumpió en tono jocoso El Tucu Paredes– “Acá la gente no tiene tanto poder adquisitivo como para que inviertan”. Mouche, asintiendo, contestó: “Sí, es verdad, nos dejan de lado. No hay ningún shopping importante, ni turistas. Entonces siempre somos lo último”.

En 1993, cuando el subte cayó dentro de la ola de privatizaciones menemista, una de las cláusulas que se establecieron fue que la concesionaria recibiría un subsidio por la desinversión de años. “Metrovías lo recibió pero no lo invirtió. Solo se llevaba el dinero y arreglaba pequeñas cosas para que se vea que estaba haciendo algo”, denunció Paredes. “Ahora, con las lavadas de cara de las estaciones, siguen haciendo lo mismo. Se dejó afuera lo verdaderamente importante”, sumó Mouche. El mantenimiento de los trenes, según explicaron los trabajadores, debe hacerse en tres etapas. La periódica, cada 50.000 kilómetros, la media, cada 300.000 y la general, cada 900.000. “La única que se hace es la periódica. La media creo que se hizo por última vez en el 99 y de la general mejor ni hablemos”, dijo Paredes.

Actualizado 05/10/2016

Oct 5, 2016 | Entrevistas

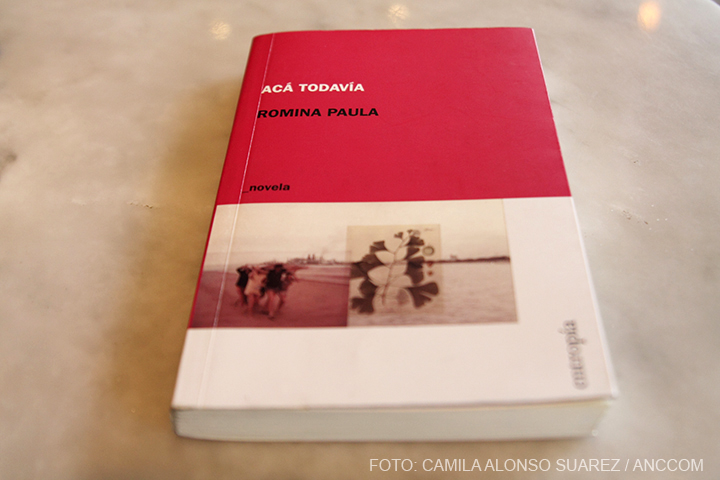

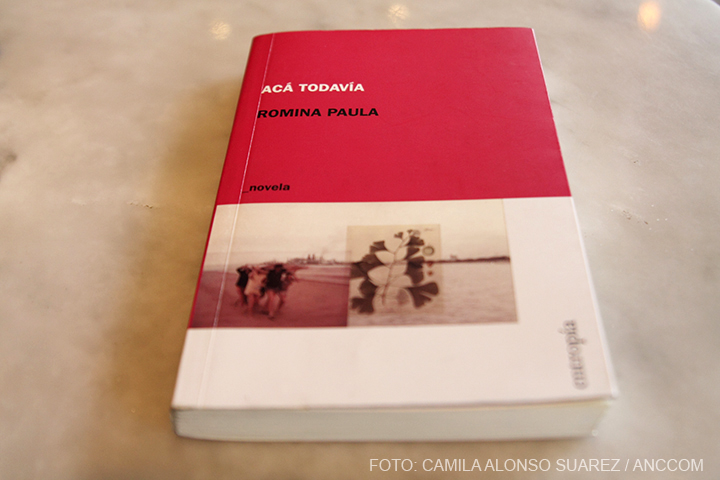

Romina Paula es autora, directora y actriz. Así, en ese orden. Un ranking de su práctica artística que arma “sin dudar”. Acaba de publicar su tercera novela, Acá todavía (Editorial Entropía) en la que Andrea, la protagonista, narra un presente dividido en dos partes. La primera, “Todavía”, transcurre en el Hospital Alemán durante la internación de su padre, un paréntesis de tiempo y lugar que arrastra algo del pasado para reflexionar sobre la familia y sobre la configuración de su sexualidad, de sus relaciones, de su propio recorrido vital. En la segunda parte, “Acá”, Andrea viaja a Uruguay y todo avanza en un presente sin red.

Antes de cada respuesta, Romina Paula mira unos segundos a través del vidrio del bar antes de volver al café con leche, a la mesa. Trae palabras que se van hilando, como en sus textos. En sus novelas intenta escribir el pensamiento, explica, y durante la entrevista dirá que está pensando en voz alta. Le gusta hablar sobre su propia obra porque, dice, así empieza a entenderla. Romina Paula piensa su propia obra, su propia práctica. Piensa y escribe. O escribe y piensa. Y se ríe.

¿Reconocés el momento en el que dijiste “voy a ser autora”?

Hace relativamente poco que encontré esta palabra. Me formé como dramaturga pero esa palabra no la conoce nadie fuera del ámbito teatral, es una palabra rara y difícil. Y aparte también escribo narrativa, entonces no era absolutamente cierto.

¿Y por qué no “escritora”?

Escritora me parece como medio de Isabel Allende, como “la señora escritora”. Lo de autoría me gusta, porque me parece que tiene algo muy del oficio. Y siento que también puede haber autoría en la dirección y en la actuación. Siento que es algo más amplio.

¿Tiene que ver con poner tu firma?

Sí, claro. Las veces que actúo siento que puedo decir que actúo porque le doy algo de mí. No siento que sea una actriz que pueda hacer una paleta enorme. Es mi autoría de lo que puedo dar en ese ámbito. O mismo la dirección, no siento que pueda agarrar cualquier obra de teatro, cualquier texto y ponerlo en escena, montarlo. Lo de la autoría me parece bien.

«Lo de autoría me gusta, porque me parece que tiene algo muy del oficio».

¿Pero siempre escribiste o hubo un momento fundacional?

Siempre escribí. Suena pretencioso, parece “la niña escritora”, como cuando los actores cuentan que bailaban frente al espejo, ¿qué niño no bailó frente al espejo? ¡Por Dios! Pero la verdad es que siempre escribí. No tiene nada ni de mágico ni de particularmente pretencioso, sólo fue así, algo que me gustaba. Y siempre leí, aunque ahora leo bastante menos que cuando era más chica.

En la conferencia Direccionario, en Fundación PROA, repasaste la evolución de tu obra teatral. ¿Cómo ves ese recorrido en tu narrativa? ¿Reconocés una evolución, un vínculo entre ¿Vos me querés a mí? (2005), Agosto (2009) y Acá todavía (2016)?

Para mí están muy vinculadas las tres. Con la primera novela, por los temas: el Hospital Alemán, la muerte, el deseo. Y con la segunda, a través de la primera persona femenina. Es una voz similar, como si fuera que Agosto es de los veintipocos y Acá todavía, de los veintimuchos o los treinta.

¿Pensás que, de alguna manera, podría ser la misma narradora?

No lo es. Me la imagino distinta. Pero sí hay un registro de un cierto momento de la vida y un registro de otro cierto momento de la vida, con lo cual podría ser como una serie. Eso es todo lo que podría decir en cuanto a verlo en perspectiva.

Las relaciones, el amor, la muerte, el duelo son temas que se repiten en toda tu obra. ¿Por qué volvés sobre estas cuestiones?

Son temas bastante universales. Y creo que es difícil eludirlos cuando se escribe porque son la vida. Quizás lo que lo hace distinto es ese tono más íntimo, que genera la sensación de que estoy hablando de esos temas. Se hacen esas preguntas en primera persona y se las responde, como algo del orden del pensamiento. Eso quizás está un poco en los tres libros. Intentar escribir el pensamiento. No sé si el pensamiento en la cabeza se da de modo lineal. Pero algo de ese vínculo con los temas, de intentar poner en palabras dudas, pensamientos, a modo de monólogo interno.

¿La primera persona y el monólogo interior son decisiones conscientes? ¿O empezás a escribir y los recursos aparecen?

En realidad, esta novela yo quería inicialmente que fuera una tercera persona. Toda la primera parte la escribí a mano en cuaderno, y al pasarla a computadora me encontraba pasándola a primera. Era rarísimo. Y me preguntaba: “Bueno, ¿cuánto fuerzo esto?” Lo sentí como una pequeña derrota pero quizás otra novela la escriba en tercera persona.

Dijiste que el principio de Acá todavía lo escribiste en un cuaderno, ¿siempre empezás escribiendo a mano?

En narrativa, sí. Teatro no necesariamente. La última obra de teatro, Cimarrón (2016), la escribí toda en computadora. La anterior, Fauna (2013), también. Para mí, la computadora es más el teatro. Después, la novela termina en la computadora, la termino de editar ahí y la sigo escribiendo ahí también. Pero todas tuvieron su momento de papel, claramente. Es todavía más solitario, porque con la computadora tenés abiertas otras ventanas, está Internet. Siento que, de por sí, la computadora es una zona social. En papel, podés estar en cualquier lado, concentrado. Y después hay algo que me da placer de la acción de escribir a mano, los vínculos con la hoja. Ya igual, con los años, como escribo cada vez más rápido, me reconcilié también con esa velocidad y con ese sonido, “chuc-chuc-chuc”, esa velocidad es linda también. Ahora me gustan las dos cosas.

«Siempre escribí. Suena pretencioso, parece ‘la niña escritora’, como cuando los actores cuentan que bailaban frente al espejo, ¿qué niño no bailó frente al espejo? «.

¿Tenés registrado el momento en que nacen tus historias, el germen?

Es tanto tiempo que creo que sobre la marcha me voy engañando respecto de cuál fue el primer impulso. En este caso, empecé a escribir a fines del 2010. Pero sí tengo un primer diálogo escrito entre Andrea y Rosa, la enfermera. Rosa quedaba embarazada y Andrea se ofrecía a ser el padre de ese hijo, de una persona que no conocía. Me divertía eso. Y, en paralelo, hacer como una especie de reconstrucción de su recorrido emocional, amoroso-sexual, algo así. Y también quería que fuera una novela familiar. De un poco de cada una de esas cosas quedó esto. Me acuerdo que en un momento lo vi a Pablo Ramos, el escritor, le conté de qué se trataba y me dijo: “¿Por qué la que está embarazada no es la protagonista? ¿Por qué está desplazado al personaje secundario?”. Y fue como: “¡Oh! Buena pregunta”. Fue revelador. Y además, entre medio, yo tuve un hijo. Embaracé a la protagonista y más tarde tuve un hijo. Se parecen la realidad y la ficción. Hay que tener cuidado con lo que se escribe.

En la segunda parte, aparece un ingrediente fantástico, ya desde la llegada a Uruguay y los personajes que va conociendo.

Sí, se arma una zona medio misteriosa que creo que tenía un poco de la lisergia del embarazo. También digo que es medio New age la segunda parte, conecta con los árboles, con la naturaleza. Me gustaba que “Acá” fuera presente puro, de entregarse a lo que le va pasando. La primera parte, en cambio, es bastante hacia atrás, medio retrospectiva, el final de una vida que no es la de ella.

¿Cómo trabajás con los símbolos, con la interpretación de distintos elementos como, por ejemplo, los árboles, los gusanos, los viajes? ¿Es un trabajo consciente?

Si consciente fuera que lo decido por adelantado, no. Es raro. Es como si me apareciera la idea de escribirlo y después digo: “Ah, obvio, gusanos, el padre está muerto, no se habla de la muerte del padre, aparecen los gusanos”. No es que no me doy cuenta pero no es que digo: “A ver, ¿cómo podría simbolizar…?” Y el viaje es esa idea de una pausa en tu propia vida, quizás tiene bastante que ver con ese no saber o no tomar decisiones. En Agosto está todo el tiempo así y acá en las dos partes también está en un afuera de sí misma. Tanto en el hospital, que es como un aeropuerto, un no-lugar, y después en Uruguay.

¿Entonces el proceso es más intuitivo?

Sí, diría que sí. Cada uno tiene sus modos de escribir pero lo que fui reconociendo en el tiempo es que ese estar abierto, atento, intuitivo es mi modo de agarrar las cosas. Después hay gente que arma escaletas y le sirve. Por ejemplo, cuando le puse Ramón a mi hijo no me acordé que había escrito que se llamaba Ramón el marido de Fauna. Cuando me pasan estas cosas me doy cuenta de que son cabos que están ahí circulando.

¿Con el nombre Andrea también te pasa algo similar?

Andrea es la muerta de Agosto y en ésta es la narradora. Es un nombre que ni siquiera me gusta para la vida. Pero lo necesito, no sé, siempre me vuelve. Me gusta eso de que sea nombre de mujer y de hombre, aunque acá en Argentina es más de mujer. Me abre cosas. Igual que el nombre Mario, que es el padre en Acá todavía. En realidad me parece feo pero me decís “Mario” y se me abre un portal. Me pasa eso con los nombres. No dudo mucho. Pero con el de Rosa tuve bastantes problemas, lo cambié muchas veces, no la terminaba de ver. Y es algo que no suelo hacer; se llaman de una manera y ni lo dudo. También cambió el lugar que ocupaba ese personaje en la novela, quizás eso también me hizo dudar.

«Acá Todavía» es la cuarta publicación literaria de Romina Paula.

Decías que no tenés una escaleta, un plan. ¿Esto significa que cuando empezás a escribir algo no sabés cómo va a terminar?

Agosto la escribí cronológicamente, en el orden en el que está. En Acá todavía, la escena que están en el invernáculo en Uruguay la escribí hace muchísimo y pensé que tenía que terminar ahí. Casi todo Uruguay lo escribí hacia esa escena, como que sabía que terminaba ahí. La acción termina ahí. El último capítulo, que es más de su cabeza, lo escribí bastante después. Eso no lo había hecho nunca, de hacer como un Frankenstein de momentos de escritura.

¿Por qué elegiste el Hospital Alemán y Uruguay como los lugares-eje de los dos momentos de la novela?

Mi viejo se murió en el Hospital Alemán, de leucemia. Eso es verdad. Pero ese hombre, Mario, no es mi papá, mi papá era muy distinto. Esa cuarentena de la familia en esa situación, que mucha gente lamentablemente vive. Es rarísimo. Es cotidiano y tremendo al mismo tiempo. Cuando estaba ahí era terrible, terrible, terrible. Y me consolaba saber que después iba a poder escribir algo. Sentía que la única manera de poder soportar eso era atravesar ese dolor y que después se convierta en otra cosa, en otra cosa vital.

¿Y Uruguay por qué?

Íbamos con mi familia de vacaciones, cuando era chica. Iba a decir podría ser otro lugar pero no podría ser otro lugar, es Uruguay con esa sensación que a mí me produce. Los lugares también tienen climas, como los nombres. Y Uruguay tiene esa cosa hermosa y melancólica al mismo tiempo, me parece un lugar que permite proyectar la fantasía literaria. Ese país pequeño. Tiene como algo mítico en sí mismo, medio detenido en el tiempo. Y hermoso, no sé. Me evoca muchas cosas. Me da sensaciones como Andrea y Mario.

¿Cómo analizás la relación entre tu experiencia y el contar una historia?

En situaciones límite de la vida, o incluso las menos trascendentes como cualquier tipo de angustia diaria, lo único que me da tranquilidad es poder escribirlo. Pero ni siquiera para publicarlo, sino bajarlo, literalmente escribirlo. Siempre tuve cuadernos. Me río porque pienso que si alguien alguna vez leyera esos cuadernos pensaría que soy una depresiva porque casi sólo escribo cuando está todo mal. No te sentás a escribir “un día de sol hermoso”. Escribís cuando necesitás sacártelo del cuerpo. Ese alivio. A mí por lo general me funcionó de verdad. Pero después -y es algo que planteaba en Fauna– la otra pregunta es si uno puede contar algo que no conoce. Quizás también tiene que ver con esto de la primera persona y la tercera. La respuesta que digo es “sí” porque he leído novelas espectaculares de gente que no hizo eso que describía. Pero, en algún lugar, esas historias épicas le pasaron por el cuerpo. No es que todo lo que escribo lo tengo que haber vivido pero la sensación, la vivencia de eso, sí. Y por supuesto en la ficción se producen los desplazamientos.

En toda tu obra también hay un recorrido que tiene que ver con lo femenino y lo masculino, pero vinculado al no saber, a lo indefinido, a la pregunta de por qué algo tiene que ser de una manera u otra.

A lo largo de mi vida me ha interesado de distintas maneras eso, pensando en mi sexualidad y en la sexualidad en general. Pero cuanto más tiempo estoy en el mundo, me doy cuenta de lo complejo que es y me parece hermoso que sea complejo. Y, por suerte, entiendo que las convenciones sociales están ahí pero también subyace todo lo otro, quiero decir todo lo que cada uno elige para sí mismo. Y ahora que estoy criando un hijo ni te digo todas las preguntas que me hago de dónde se me escapa la tortuga de lo social, qué es mío, qué no. Supongo que le voy a cortar el pelo, no le voy a dejar el pelo largo. Uno ya está tomando decisiones. Hasta ahora podía preguntarme todo lo que quisiera pero ahora que le voy a bajar línea a alguien, ¿cuál va a ser esa línea? Pienso siempre que la ideología no es lo que uno dice tener o a lo que uno dice adscribir sino lo que se te escapa. Para mí la ideología verdadera de uno es el punto ciego que no te ves.

¿Lo inconsciente?

Sí. Hay gente que dice: “Yo soy un buen ciudadano, soy de izquierda, bla bla”, y después es alguien que, no sé, se cuela en una fila. Pero entonces sos una mierda. Su ideología en realidad es esa. Se le está escapando. Es un miserable, por más que sea políticamente correcto y por más que diga lo que tiene que decir en un momento indicado. Hoy en día observo mucho eso, el progresismo como la corrección política. Es lo más obvio decir lo que está bien decir.

¿Cómo fue la etapa de edición de la novela?

Estuve mucho tiempo editándola. Con Gonzalo Castro, de Entropía, somos amigos y él fue el primero que la leyó. Después la leyó Cynthia Edul, ella es egresada de Letras y sabe mucho. Trabajé sobre esos comentarios, devoluciones de todo tipo. Cuando tenía lo que era mi última versión, la leyeron todos los editores de Entropía que son muy minuciosos y casi siempre acepto todo lo que me dicen. Y ahí me junté con ellos y fuimos página por página decidiendo. Ese me parece un momento espectacular también. Es una última opción que me dicen: “¿Estás segura de esto?” Tratás de buscarle la vuelta y negociás con vos mismo también. Fueron muchas etapas de edición y me parecen tan importantes como la escritura.

Y cuando llegaste a esa primera versión tuya, ¿qué es lo que te hizo decir: “Bueno, hasta acá”? ¿Cuándo lo ves como algo cerrado/terminado?

En un momento ya sabés cuál es la novela que estás escribiendo. Ya estaba en la segunda parte, ya sabía el final. Y ahí en el medio sentís lo que falta todavía. Pero es rarísimo porque terminar algo es todo lo que no fue ese algo. Todo lo que quedó en el camino. Pienso: “Ay, de los hermanos quedó tan poquito, de Rosa quedó tan poquito, de Iván hay tan poquito”. Y eso que la novela tiene más de doscientas páginas. Sé todas las novelas que no escribí en esta. Las que podrían haber sido y no fueron. Pero un poco de todo eso está ahí.

CIMARRÓN

La autora-directora, además, estrena Cimarrón, basada en una obra de la dramaturga norteamericana Sarah Ruhl. Serán cuatro funciones en la Sala Tacec del Teatro Argentino de La Plata (26, 27, 28 y 29 de octubre). Y el año próximo se repondrá en el Centro Cultural San Martín. “Es bastante menos narrativa que las anteriores –explicó a modo de anticipo en Direccionario, la conferencia que dio en PROA-. No hay una narración, un cuento tan concreto. Son entes que atraviesan momentos, hay temas y climas. Me cuesta mucho definir la obra porque no sé todavía qué estamos haciendo. Ya está escrita y todo y la estamos ensayando pero aún la estoy descubriendo”.

Actualizado 5/10/2016

Oct 5, 2016 | inicio

Nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía. Pero para las víctimas de la tragedia del colegio Ecos, la justicia ni siquiera llegó. El pasado 23 de agosto prescribió la causa en la que se investigaba el siniestro ocurrido el 8 de octubre de 2006 en la localidad santafesina de Margarita, en el que murieron nueve alumnos y una docente. A pesar de las irregularidades en la investigación denunciada por los familiares de las víctimas, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se negó a reabrir el proceso judicial.

El expediente había sido cerrado en mayo de 2015 por la Cámara Penal de Rafaela. Una (in)justicia que, plagada de burocracia e intereses políticos y económicos, pareciera dejar más dudas que certezas, desilusión y angustia en los familiares de las víctimas. Pero el dolor nunca los paralizó y, desde un primer momento, lo transformaron en iniciativas y proyectos. Por eso, próximo 8 de octubre, en ocasión del décimo aniversario del siniestro vial, se realizará como todos los años un festival artístico y solidario, esta vez en el Centro Cultural Kirchner.

Aún queda un recurso para intentar que la causa no quede cerrada definitivamente: se presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque los padres no conservan muchas esperanzas en el pedido del fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Civil y Comercial de la 5° Circunscripción de Santa Fe, Carlos Stegmayer. “La prescripción sucedió porque no se cumplieron los plazos procesales que se tendrían que haber cumplido, la veo muy difícil”, dijo Carlos Ecker, padre de Federico –una de las víctimas-, en diálogo con ANCCOM y agregó: “No creo que (el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo) Lorenzetti, que es del norte de Santa Fe, le quiera dar un tirón de orejas a la justicia santafecina, aunque se lo merecen porque la prescripción de la causa es por su inoperancia, desidia y falta de profesionalidad”. Ni siquiera la repercusión mediática del caso pudo lograr que la causa llegue a una sentencia firme.

Sentado en el living de su casa, Augusto Lasalvia, padre de otra de las víctimas, Justine, afirma: “Para mover un juez y probarle mal desempeño tenés que hacer todo un proceso en la magistratura provincial o nacional. Los jueces están eternamente apoltronados ahí, y tienen impunidad. Parece como un contrasentido que un juez tenga impunidad.” Ecker completa: “Los jueces son como señores feudales, sobre todo en el interior, pareciera que todo el poder del pueblo, del feudo, pasa por ellos.”

«Despertar conciencia vial», libro de seguridad vial realizada por la Asociación Conduciendo a Conciencia para alumnos de segundo y tercer año de nivel polimodal.

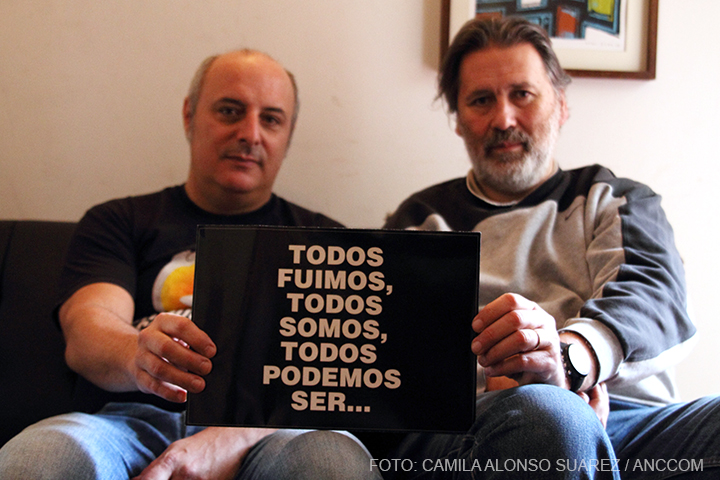

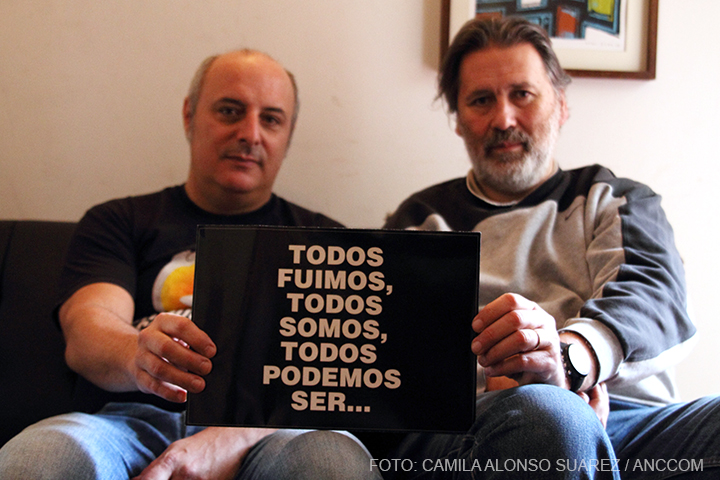

Todos Podemos Ser

Si el funcionamiento de la Justicia genera controversias, en las causas por siniestros viales parece ser peor. “Hay una jurisprudencia que tiende a no castigar el no respeto a las normas viales que pueden ocasionar muertes. Siempre decimos que si vos querés matar a alguien, la mejor forma es atropellarlo porque es muy difícil que vayas preso. Cuando vos matás con intención es más punible que cuando vos matás sin intención. Pero ahí tiene que haber un poco de interpretación: si vos tomás alcohol, salís a manejar borracho, ponés el auto a 150km/h y matas a alguien, tenés que tener alguna conciencia de que te estas convirtiendo en un alma mortal”, subraya Lasalvia.

En Argentina las muertes por accidentes de tránsito son alarmantes. Cuando sucedió el accidente en el 2006, los padres de las víctimas se encontraron con que el estado de la seguridad vial en el país era lamentable. Aunque las estadísticas estatales sigan siendo poco confiables, con la creación en 2008 de la Ley de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pueden verse importantes avances. No obstante “las políticas estatales siguen estando en deuda”, según Augusto. “Las campañas se llevan a cabo por espasmos. Hay controles de alcoholemia, que aparecen y desaparecen. Hay vigilancia en algunas rutas, como pasa en la Ruta 2 en verano pero son en un punto fijo y ya se sabe dónde están. Y el que va a toda velocidad sabe que tiene que bajar un poco en determinado lugar y después sigue. Es ridículo, es como seguir fomentando la avivada criolla”. Las estadísticas, completa, avalan que ésta es la conducta, ya que la mayoría de los siniestros viales se originan por imprudencias de los conductores. “Es necesario un cambio cultural y cambiar una cultura lleva muchísimo tiempo de persistir con políticas, controles y sanciones, educación y prevención”, sostiene Sergio Levin, padre de Lucas –otra de las víctimas- y Director del Centro de Formación de la ANSV.

Con la aprobación de la ley se generó un marco legal íntegro que contenga a todas las provincias y municipios, aunque sigue sin cumplirse en su totalidad. Desde la puesta en marcha de estas iniciativas se puede notar un descenso en las muertes por accidentes viales, estableció Ecker, y agregó: “Los países que han podido reducir las muertes viales son aquellos donde la educación, la concientización y la prevención estuvieron siempre. Y si esto no da resultado, tenés que sancionar ejemplarmente. En nuestro país se tiende a perdonar las multas o a no pagarlas nunca. Lamentablemente para que saquemos un poco el pie del acelerador, te tienen que embocar con las multas”.

“La prescripción sucedió porque no se cumplieron los plazos procesales que se tendrían que haber cumplido, la veo muy difícil”, dijo Carlos Ecker.

Mañana es mejor

La Asociación Civil Conduciendo a Conciencia, conformada por los padres de las víctimas de la tragedia, tiene dos pilares principales: por un lado la concientización y por el otro la solidaridad. En cuanto a la concientización, el trabajo es intenso: charlas y capacitaciones en escuelas, universidades y empresas de todo el país, participación en foros internacionales de México, Colombia, Ecuador y España y trabajos en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Además, la creación de una revista que sale dos veces por año y la realización de un dinámico y moderno manual para los alumnos de la secundaria, Despertar conciencia vial, que se puede descargar en la web para la utilización de los profesores. “Muchos profesores lo toman como referencia porque ellos no tienen ninguna capacitación para enseñar sobre seguridad vial”, señala Augusto Lasalvia.

Por el lado solidario, todos los años se llevan a cabo festivales para continuar con la tarea iniciada por los estudiantes, que murieron cuando viajaban a ayudar a escuelas rurales. En este aspecto, el mundo artístico y cultural siempre tuvo un rol muy activo, para Sergio Levin: “Desde el comienzo, artistas como El Flaco (Spinetta) fueron un hombro donde apoyarse. Fueron nuestros embajadores en todos lados donde actuaban o cantaban y orgullosamente podemos decir que luego de diez años muchos lo siguen haciendo”. El año pasado el evento se realizó en el Luna Park y se juntaron 80 toneladas de donaciones.

El próximo sábado 8 de octubre, decretado “Día del estudiante solidario”, se cumplirán 10 años de la tragedia y se realizará en el Centro Cultural Kirchner el festival que incluirá actividades artísticas y culturales para chicos y adultos. En La Ballena Azul, desde las 14, habrá shows musicales. El primero estará a cargo de Mariana Baggio y Los Raviolis. Luego, a partir de las 17, tocarán Los Tipitos y León Gieco y, desde las 20, será el turno de Los Pericos y Los Auténticos Decadentes. También habrá un espacio infantil con talleres, muestras de arte, shows musicales, murales y creación de instrumentos musicales para donar a escuelas.

La entrada será una donación y para los shows en La Ballena Azul además hay que reservar entrada a través de la página del CCK.

Actualizado 05/10/2016