Ago 17, 2016 | inicio

Tras dos años de prisión, la Corte Suprema de Tucumán ordenó ayer la liberación de Belén condenada a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo”. La resolución no es definitiva, pero rige hasta que el máximo tribunal provincial se pronuncie sobre el fondo de la causa. Edurne Cárdenas, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que lucha por la liberación de la joven, explica las implicancias del fallo y destaca el papel de la movilización social ante un caso paradigmático de violación de derechos.

¿Qué significa esta decisión del máximo tribunal de Tucumán?

Por un lado, el fallo es sólo por el cese de la prisión preventiva de Belén, pero ella sigue estando imputada. Lo que estamos celebrando es que Belén pueda esperar el fallo en libertad, que es lo que debería haber sucedido y no presa durante dos años. Una chica que llegó al hospital público a pedir ayuda, terminó presa. Entonces, celebramos la decisión de la Corte, pero no es nada más que una cuestión para salvar una injusticia gravísima.

¿Bajo qué justificación le dictaron la prisión preventiva a Belén?

En general, estas determinaciones son solo cuando entienden que se puede escapar o no colaborar con la Justicia. La situación de Belén no daba para pensar eso, es una chica que trabajaba en una cooperativa y vivía con su familia.

¿Qué elementos jugaron para que la Corte resolviera su liberación?

De alguna forma ha escuchado el clamor y la demanda popular, y no solamente porque el caso ha tomado una dimensión pública muy fuerte. La abogada defensora, Soledad Deza (integrante de Católicas por el Derecho a Decidir), ha hecho un trabajo realmente muy bueno de movilizar y acompañar a Belén. Mientras estuvo en la cárcel, la puso al tanto de todo lo que iba pasando. Antes, Belén había tenido una defensora oficial que la dejó tirada a su suerte hasta unos días antes del juicio. Después hubo una muy buena defensa en la apelación y una gran movilización social, porque las marchas del viernes no han sido gratuitas para la Corte.

¿Qué más debió pasar?

Desde el CELS, junto con otras diez organizaciones, y también desde algunos organismos del Estado -como el Consejo Nacional de las Mujeres y la Defensoría General de la Nación-, nos presentamos como amicus curiae en la causa. Entonces hubo una observación específica sobre el caso. En las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dicen “liberen a Belén, y que revean el caso a la luz de los estándares de derechos humanos”; y además que se despenalice el aborto. La Corte no puede mirar para otro lado.

¿El Poder Judicial, aun cuando persiste en su óptica patriarcal, es susceptible a las demandas sociales?

Yo soy una activista feminista y creo en las fuerzas de los movimientos sociales. En el caso de Belén se construyeron un montón de actores. El poder de la movilización por la campaña Nacional del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito puso en la calle a miles de personas en distintos puntos del país. Fue muy fuerte la conformación de una Mesa por Belén con cientos de agrupaciones y personas interesadas, además de las organizaciones más formales que nos presentamos como amigos del tribunal… La movilización social no es gratuita, tiene efectos, y este caso lo demuestra.

¿Por qué el de Belén es un caso paradigmático?

Porque presenta un montón de aristas impactantes. Cómo llega Belén a estar presa: por pedir ayuda en un hospital público, el mismo hospital que después la denuncia. Y su defensa pública, que no la defiende, y después un tribunal que no escucha nunca a la víctima, sólo a los testigos, al médico. Ahí hay una muestra de poder patriarcal: si vos sos mujer tenés que ser madre, y si no sos madre sos una asesina. Y por último, la forma en la que el caso toma conocimiento público: Belén, imputada por homicidio, ni siquiera es una causa que se conoció por aborto.

¿Cómo avanzar ante prácticas extorsivas de algunos trabajadores de la salud en esto de “te atiendo a cambio de una confesión de culpa”?

No podría decir que sean todos los trabajadores de la salud, pero hay una práctica y una ideología muy fuerte que tiene que ver con la relación médico-paciente, también con la persona que pide ayuda en un hospital y que está en una situación de vulnerabilidad, esto genera una relación desigual. Hay prácticas muy instaladas y hay que trabajar mucho desde la formación de todos los trabajadores de la salud para entender que en el trato con sus pacientes tiene que mediar una mirada diferente.

En este caso, desde el comienzo, hubo todo tipo de irregularidades…

Imaginate, levantarte de un legrado, no sabías que estabas embarazada, y estás esposada en una cama de hospital. Eso es tortura, lo dijo Naciones Unidas. Es una práctica contraria a los derechos humanos que no debemos naturalizar.

¿Es un trabajo cultural de largo plazo?

Sí, y Belén pagó un costo altísimo, se modificó su vida de una manera espantosa, estuvo más de dos años presa por pedir ayuda en un hospital. Con su caso se echa luz a muchas prácticas que están arraigadas en diferentes espacios de relación social, pero que cuando las mirás con detenimiento ves que no están bien. Espero que este caso sirva para revertir estas prácticas, que tenga un carácter pedagógico, porque el mensaje que desde el CELS llevamos a la Corte es que tenemos que lograr que no haya más Belenes. Cuando un médico reciba a una mujer en una situación de aborto, que en este caso era espontáneo, pero aun si es provocado, existe un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, la tenés que atender y tratar bien, y hay una relación médico-paciente que se rige por el secreto profesional. Todas estas cosas, que en este caso se tornan obscenas, tienen que ayudar para que no vuelvan a pasar.

¿Cómo sigue la causa?

Estamos a la espera de lo que decida la Corte Suprema de Tucumán. Creemos que esta Corte tiene la oportunidad de dictar un fallo que permita que no haya más Belenes, un fallo que dé cuenta de que esta situación tan injusta no sea en vano. La Corte tiene un desafío por delante y tiene una oportunidad.

Actualizada 17/08/2016

Jul 19, 2016 | inicio

Como cada 18 de julio, a las 9:53 comenzó el acto en conmemoración por los 22 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) organizado por Memoria Activa, una de las agrupaciones que nuclea a familiares y amigos de las 85 víctimas del atentado. En simultáneo, la dirigencia de la colectividad judeo-argentina realizó el tradicional acto en Pasteur 633 donde el 18 de julio de 1994 explotó la bomba que destruyó el edificio de la mutual. De ésta última ceremonia participó brevemente el presidente Mauricio Macri.

Diana Malamud es integrante de Memoria Activa. Según ella, esta fecha siempre es difícil: “Uno piensa que cada año va a ser menos duro, pero la realidad es que los años pasan y uno vuelve a revivir aquel día”. Malamud perdió a Andrés, su esposo, en el atentado.

Como cada 18 de julio, a las 9:53 comenzó el acto en conmemoración por los 22 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina.

El acto en Plaza Lavalle comenzó con la lectura de los nombres de los muertos, acompañados por el grito de “¡Presente!” de los asistentes. Los participantes, además, aprovecharon para repudiar la reciente presencia de neo nazis en la Casa Rosada, en un encuentro de juventudes política organizado por el actual gobierno.

El sonido del shofar, instrumento ritual utilizado en festividades judías como forma simbólica de convocar al pueblo, antecedió a los oradores. El primero fue Gerardo Mazur, miembro de Memoria Activa, quien inició su discurso exclamando “22 años, ¿es necesario decir algo más?”. Le siguieron Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el escritor y periodista Mempo Giardinelli; el humorista Roberto Moldavsky y Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa y del CELS. Todos denuncian la complicidad y el encubrimiento de la dirigencia de AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Mientras que en Pasteur 633, en el acto “oficial” le rendían tributo a la memoria y la labor de Alberto Nisman, ex fiscal de la causa, Malamud señaló que reiteradas veces denunciaron su incompetencia y que pidieron su remoción. Ahora la Unidad Fiscal AMIA se encuentra a cargo de Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini. “Lo que ellos plantean es que había muchísima documentación sin clasificar, sin digitalizar, toda mezclada. Realmente la fiscalía era un caos”, cuenta Malamud y agrega: “Es más, nos enteramos de cosas que te dejan con la piel de gallina. Nosotros durante muchos años reclamamos que se hiciera un banco de datos genéticos porque hay restos humanos que no han podido ser chequeados con muestras de ADN y Nisman siempre nos decía que eso era muy difícil para los familiares. Y nos venimos a enterar 22 años después que de los muertos se había extraído ADN”.

“Uno piensa que cada año va a ser menos duro, pero la realidad es que los años pasan y uno vuelve a revivir aquel día”, dice Diana Malamud (FOTO).

Acerca de la presencia Macri en el acto central, Horacio Verbitsky, periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó que el primer mandatario fue denunciado por otorgarle un cargo público a Jorge el Fino Palacios (imputado en la causa por encubrimiento) y que también fue sobreseído de la causa de escuchas ilegales. “De parte de él (Macri) es obviamente una cuestión de oportunismo, y además eso tiene que ver con el poco interés que la dirigencia de la AMIA y la DAIA tienen en el esclarecimiento del atentado. Ellos no representan a las víctimas, ellos son los titulares de los derechos del edificio, por lo cual han cobrado indemnización. Y bueno, si el problema es el edificio, ¿por qué les va a molestar que esté Macri presente si el Estado les ha pagado la indemnización?”

En su discurso, Mempo Giardinelli afirmó: “Desde hace 22 años, el Estado argentino es incapaz de esclarecer, juzgar y condenar a los culpables”. Asimismo, criticó al gobierno actual por recibir militantes neo-nazis en Casa Rosada y condenó a Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, por no haber repudiado el hecho.

Respecto a la entrevista que brindó a La Nación Antonio Jaime Stiuso, Verbitsky afirmó que el ex director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tenía un acuerdo con la inteligencia estadounidense e israelí para culpar a Irán y desviar la investigación de la pista siria. “Sabemos perfectamente, por el juicio de encubrimiento, todo lo que se hizo para no investigar la participación de Siria en el atentado, porque esto al presidente Menem lo involucraba personalmente, a él y a sus relaciones familiares. Al gobierno de Israel le interesaba porque en ese momento estaban embarcados en una negociación de acercamiento con Siria y no querían perturbar eso con una denuncia de ese tenor. Y Estados Unidos porque geopolíticamente ellos habían elegido el señalamiento contra Irán como eje de su política de Medio Oriente”, denunció el titular del CELS.

Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

En agosto se cumplirá un año del inicio del juicio por encubrimiento en el que están imputados el ex presidente Carlos Menem; el ex juez federal Juan José Galeano; Hugo Anzorreguy, ex secretario de la SIDE; Jorge el Fino Palacios, ex comisario de la Policía Federal y ex jefe de la Policía Metropolitana, y el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, entre otros. “Es un juicio duro”, dijo Malamud. “Es sorprendente escuchar todos los testigos que desfilan: Nadie recuerda nada, sufren todos de amnesia, es como increíble. De todos modos, lo que queda claro son todas las irregularidades que se cometieron y eso sale a la luz. Es lo que ya sabíamos Imagino que va a haber condena firme contra todos ellos”.

Además de Memoria Activa, existen otras agrupaciones que nuclean a familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. Por un lado se encuentra 18J, que realizó un acto en Plaza de Mayo al mediodía y, por el otro, está la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), que organizó una mesa debate en la Asociación de Abogados de Buenos Aires a las 18:30. Según Enrique Burbinski, integrante de Memoria Activa, esta división responde a las distintas formas de ver el mundo que tienen los integrantes de cada agrupación. “A los familiares los une el horror, la muerte de un ser querido. Tienen derecho a expresarse donde lo consideran adecuado. Los queremos, los respetamos y entendemos que en la vida también hay diferencias”, aseguró Burbinski, quien cerró el acto con la ya tradicional frase bíblica: “Justicia, justicia perseguirás”.

Actualizada 19/07/2016

Mar 2, 2016 | destacadas

Especialistas en derechos humanos, medios de comunicación y juventud se reunieron para debatir en el Foro contra la Violencia Institucional que el sábado último se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La organización del foro estuvo a cargo del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicaciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Nuevo Encuentro en el marco del Frente para la Victoria (FpV).

La intención de la jornada fue la de articular un espacio que reuniera a diferentes actores de la vida política y social de la Ciudad de Buenos Aires para pensar de manera colectiva acciones que respondan a la violencia institucional. Se prestó especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La mesa central de apertura contó con Marcelo Saín (especialista en Seguridad), Paula Litvachky (directora del área de Justicia y Seguridad del CELS), Luis Duacastella (Defensor General Adjunto en la CABA), Víctor Santa María (diputado del Parlasur por el FpV), Carlos Tomada (jefe de bloque FpV de la Legislatura porteña) y José Cruz Campagnoli (legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro), quien resumió a ANCCOM los intereses centrales de la convocatoria: “Los mecanismos represivos están organizados en virtud de un modelo de país, relacionado con la transferencia de riqueza de los sectores populares a los más concentrados. En la Argentina actual, sólo puede suceder eso a través del miedo, para evitar la protesta, y la represión, en caso de que la protesta suceda de todas formas. Las actitudes represivas no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un modelo más fuerte, más complejo y más estructural que Mauricio Macri quiere poner adelante. Este foro surgió luego de la violenta represión de la Gendarmería a la murga del Bajo Flores, que terminó con decenas de chicos heridos. Veníamos del caso de Cresta Roja y del protocolo antipiquetes, y que le hayan disparado a los nenes con balas de goma fue de una brutalidad absoluta”.

Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social. Tomada explicó: “Los últimos doce años significaron la posibilidad de superar el miedo que había instalado primero el terrorismo de Estado y, después, la hiperinflación y la desocupación de los 90. Ese miedo era indispensable para poder producir las modificaciones de esos tiempos. Hoy han puesto en marcha los mismos mecanismos. Se disciplina a la clase trabajadora con el miedo al despido y a la represión. Lo de Cresta Roja fue un señalamiento, como lo de los pibes de la murga. Se acabaron los valores y los criterios que regían el accionar de la fuerza”.

En la primera mesa, moderada por la legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Andrea Conde, se trató el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Capital Federal, lo que también implica pensar la relación entre un sector de la conducción política y el paradigma desde el cual entiende la seguridad democrática. Al respecto, Saín sostuvo que la represión es un tema que tiene matices y, por ende, no puede ser abordado holísticamente: “La violencia adquiere cuerpo en una matriz de desarrollo político, de acumulación económica y en un cierto ordenamiento social”. Sostuvo que los mismos gendarmes que repartieron balas entre los niños y niñas de la murga del Bajo Flores, no hubieran hecho lo mismo dos meses antes: “Esto tiene que ver con que la represión es funcional a un modelo económico y político”.

Los participantes del Foro se dividieron en mesas de trabajo: Modelo de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires; Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Abordaje mediático de los casos de violencia institucional; y Criminalización de la protesta social.

La segunda mesa se orientó a tratar la estigmatización y criminalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El foco estuvo puesto en las estrategias para responder ante la irrupción de las fuerzas armadas en las vidas de los menores, así como en la necesidad de que sepan con quién contar para poder defenderse. Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), contó: “Se lleva a cabo la violencia en nombre de una supuesta protección del niño. Al igual que el robo de bebés durante la última dictadura, que tenía como finalidad interrumpir la continuidad de una ideología, por su propio bien y por el resto de la ciudadanía”. Silvia Guemureman, coordinadora del Observatorio sobre Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, argumentó después: “El Estado se va a achicar en asistencia, mientras que se va a agrandar en represión. La nueva derecha trae aparejada la poca intervención del Estado en las políticas sociales, así como también el retorno de unas fuerzas armadas con antecedentes de avasallamientos de los derechos humanos en los barrios populares. No fue fortuito que Patricia Bullrich haya visitado a los gendarmes en lugar de a los niños y niñas”. Siguiendo con esta misma línea, la tercera mesa trató la temática del rol de los medios de comunicación en relación a la estigmatización y criminalización de la niñez, adolescencia y juventud, a partir del análisis del tratamiento, cobertura y difusión de los casos de violencia institucional en el marco de la concentración mediática.

Por último, la cuarta mesa giró alrededor de la criminalización de la protesta social, los reclamos y el accionar de las fuerzas armadas ante las manifestaciones de la sociedad en las calles. Juan Manuel Sueyro, Secretario Adjunto de ATE Capital, hizo mención a la detención de la dirigente social y política Milagro Sala: “No es casualidad que el eje central de la violencia y la criminalización esté sobre una de las organizaciones sociales más grandes de Argentina, estigmatizada por pertenencia, por origen y por clase”. Continuó su reflexión sobre las políticas impulsadas por el gobierno de Macri: “Si te movilizás, te reprimo. Si intentás organizarte, te despido. Vienen a desarticular un Estado que se puso del lado del pueblo y para eso necesitan hacer caer el poder adquisitivo, porque toda violencia tiene un brazo político, pero también económico y judicial”.

Todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente.

Emiliano Gareca, abogado y militante de La Cámpora, retomó la idea anterior: “El autoritarismo económico en su faz represiva se manifestó de tres maneras. Primero, con un decreto que declaró la emergencia en seguridad nacional; segundo, con la eliminación y desmembramiento de controles que se venían construyendo por parte del Estado, lo que colabora con el autogobierno y la autoregulación de la policía y, por último, con la represión a la protesta social y la criminalización de la política”. Al respecto, Tomada aclaró: “El protocolo de 2011, dictado por la ex ministra de Seguridad Nilda Garré, es el que está vigente. El otro es sólo un papel, un mamarracho para generar miedo e informar cuál va a ser el comportamiento, pero que no tiene ninguna validez ni ha sido avalado por ninguna provincia”. Sin embargo, todos los oradores reunidos confluyeron en una idea: de haber represión, se hará de modo selectivo y sobre los grupos menos numerosos, menos relevantes y menos organizados política y sindicalmente. Santa María agregó: “El proyecto del macrismo sólo se mantiene con violencia, porque genera profundas injusticias y beneficia a pocos en detrimento de las grandes mayorías”.

Cada mesa cerró con la intervención de los participantes y, lejos de alcanzar conclusiones cerradas, Campagnoli explicó: “El Foro pretende ser un disparador. Las respuestas a estas problemáticas no se van a dar desde lo académico, sino desde lo político. Intentamos discutir para dar continuidad, sumar organizaciones y poder presentar a la ciudadanía una alternativa para poner un límite a las políticas autoritarias del PRO”. El encuentro contó también con la participación de Julián Axat (titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia ATAJO), Alberto “Beto” Pianelli (Secretario General de los Metrodelegados), la periodista Cynthia García, Glenn Postolski (decano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA), Luis Duacastella (defensor adjunto del Ministerio Público de la Ciudad), Miguel Palazzani (titular de Procuvin), entre otros.

Oct 21, 2015 | inicio

En Avenida de Mayo, entre Bolívar y Perú, cerca de 1200 personas se reunieron a debatir sobre las diferentes y multifacéticas implicancias que tiene la urbanización de los asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad, organizada por el Movimiento Villero Padre Carlos Mugica, tuvo lugar el pasado 17 de octubre, en ocasión de conmemorarse el Día Nacional de la Identidad Villera.

“La idea surgió con partidos políticos como Nuevo Encuentro y organizaciones sociales como Descamisados. Empezamos a pensar un movimiento más amplio, que nos contenga a todos, y lo denominamos Movimiento Villero Padre Carlos Mugica. Nos parecía significativo realizar un acto fundacional, con un Congreso por la Integración Urbana, y hacerlo el 17 de octubre. Es importantísimo que el mismo pueblo que defendió a Perón, el pueblo humilde de nuestra patria, debata por la mejora de la calidad de vida”, señaló a ANCCOM Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente barrial.

«Es importantísimo que el pueblo humilde de nuestra patria, debata por la mejora de la calidad de vida», expresó Pitu Salvatierra.

En las calles, cortadas al tránsito, se levantaron tres carpas con diferentes propuestas. No se trató pura y exclusivamente de debatir la urbanización como suceso arquitectónico, sino que también de pensarla de manera integral, con todo lo que ella trae aparejado: el acceso a viviendas dignas y a todos los servicios públicos de manera regular, la existencia de calles pavimentadas en las que puedan ingresar ambulancias, colectivos, bomberos – como cualquier vehículo que circula por el resto de los barrios porteños-, la presencia de espacios verdes, culturales y deportivos, y, por supuesto, de escuelas y salas hospitalarias, entre otras muchas cosas.

Entre los panelistas se destacaron Rubén Pascolini, secretario Nacional de Acceso al Hábitat; Jaime Sorín, presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del CELS, y Luis Duacastella, Defensor General Adjunto de la Ciudad. También participaron de las discusiones diferentes integrantes del movimiento de curas villeros.

Las leyes que incumple el PRO: la Ley de Atención Prioritaria a la Problemática Social y Habitacional en Villas; la Ley de Planeamiento y Gestión Participativa de la Villa 1-11-14 y las que establecen las urbanizaciones de la Villa 20 y 31.

Un documento repartido entre los asistentes, enumeraba un listado a las leyes aprobadas por la Legislatura porteña que son sistemáticamente incumplidas. Allí estaba la Ley de Atención Prioritaria a la Problemática Social y Habitacional en Villas; la Ley de Planeamiento y Gestión Participativa de la Villa 1-11-14 y las que establecen las urbanizaciones de la Villa 20 y 31.

“Donde hay población vulnerable, se necesita que haya un espacio cerca para poder brindarle contención. Sin embargo, es una lógica del macrismo recortar las áreas sociales”, señaló Paula Penacca, legisladora porteña del Frente para la Victoria. Gabriela Cerruti, candidata al Parlasur por la Ciudad de Buenos Aires por la misma agrupación, dijo a los vecinos: “Hace ocho años que estamos en esta lucha, reclamando la urbanización de las villas. Y hace ocho años que el PRO desvía los fondos del Gobierno de la Ciudad, que deberían ser para la urbanización, a sus negocios privados, a sus cómplices y amigos”. En la Ciudad de Buenos Aires, donde viven casi 175 mil personas en villas y asentamientos, también se incumplen leyes vinculadas a solucionar los problemas habitacionales en los barrios Ramón Carillo, Piedra Buena y Mariano Castex. Los vecinos, protagonistas directos de estos procesos, destacaron y marcaron una diferencia con la provincia de Buenos Aires, donde se están llevando a cabo las urbanizaciones de las villa Palito y la Carlos Gardel. Una mujer, con una remera que rezaba “Ciudad Oculta”, sostuvo: “Tenemos que ir generando esto en todos los barrios, para que seamos partícipes. Ganar una urbanización va a ser el puntapié inicial para hacer lo mismo en todas las villas de la Capital”. En la misma línea, Salvatierra agregó: “Los compañeros de las villas, vecinos de la ciudad, académicos, y los que quieran venir, podrán debatir juntos de qué se trata la urbanización y cómo hacer para alcanzar ese eterno sueño que venimos persiguiendo hace mucho tiempo”.

«El Día de la Lealtad celebramos la capacidad de organización del pueblo. Discutir, juntarnos, organizarnos, generar mayores niveles de conciencia, es una forma más de lucha”, señaló Pennaca.

El congreso se llevó a cabo en el marco de las celebraciones del 70º aniversario del 17 de octubre. “Es muy especial festejar este día en este congreso por la integración urbana –señaló Pennaca-. El Día de la Lealtad celebramos la capacidad de organización del pueblo. Discutir, juntarnos, organizarnos, generar mayores niveles de conciencia, es una forma más de lucha”.

Entre los referentes políticos que asistieron al Congreso estuvieron los legisladores porteños Lorena Pokoik, José Cruz Campagnoli, Gabriel Fuks, Andrea Conde y Javier Andrade; los candidatos a diputados y diputadas nacionales Axel Kicillof, Laura Alonso y Gabriela Alegre; y el candidato al Parlasur, Daniel Filmus. En el acto de cierre, el Secretario General de La Cámpora, Andrés Larroque, se refirió a las promesas que realizó Mauricio Macri durante la campaña de su partido Cambiemos: “Si tanto quieren cambiar, hubieran transformado la realidad de los barrios. Ocho años estuvieron y no pasó nada. Macri promete urbanizar las villas del país y, mientras lo dice por televisión, acá se vota en contra de la urbanización de la Villa 31”.

Jul 21, 2015 | destacadas

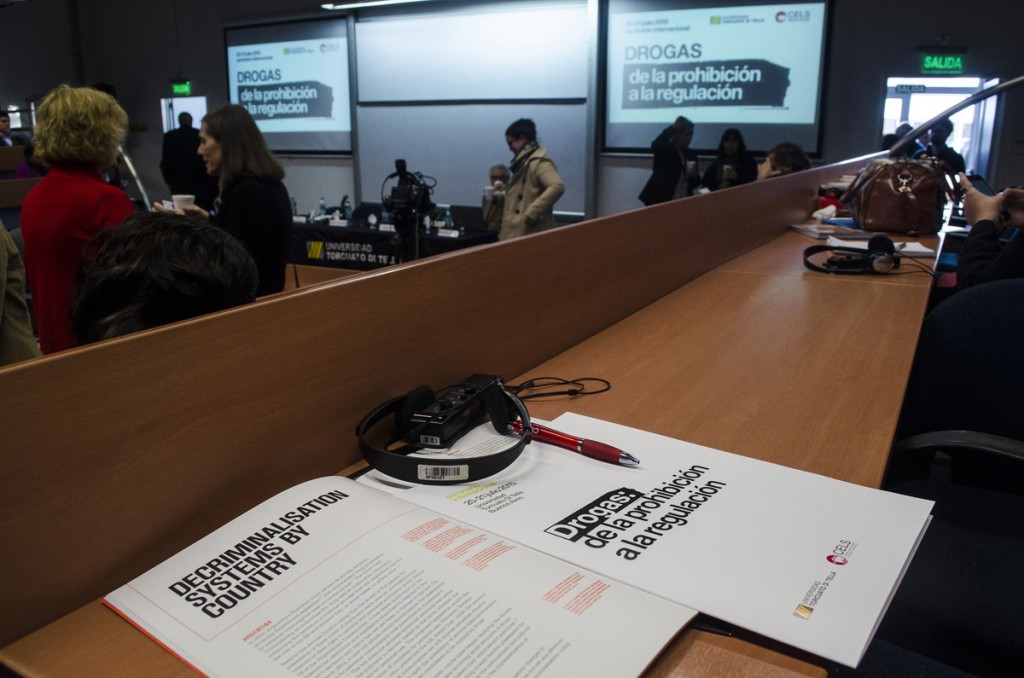

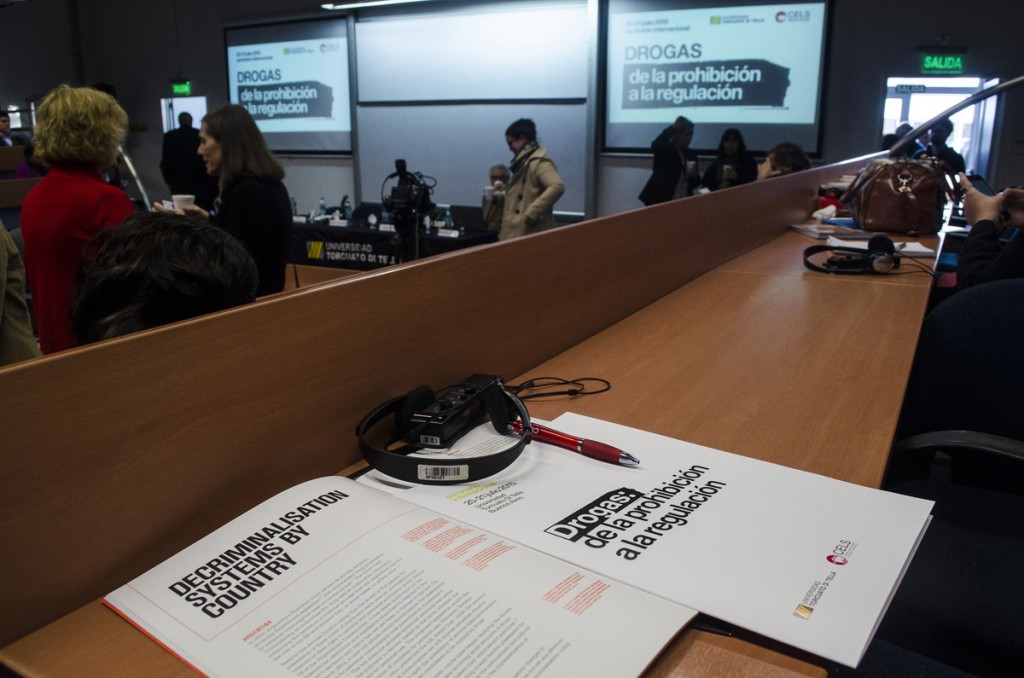

Convocado por el CELS y la Universidad Torcuato Di Tella se realizó el primer seminario internacional “Drogas: de la prohibición a la regulación”, con el objetivo de pensar y reflexionar acerca de nuevas políticas sobre el tema que recuperen el marco de los derechos humanos. Las dos jornadas, los días 20 y 21 de julio, contaron con asesores, investigadores y representantes de distintas organizaciones y organismos internacionales, como la ONU, la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y universidades latinoamericanas y europeas.

Durante la jornada inaugural, Horacio Verbitsky y Juan Gabriel Tokatlian, presidente del CELS y director del Departamento de Ciencia Política de la UTDT respectivamente, coincidieron en la necesidad de un cambio de paradigma en lo que respecta a las políticas de drogas. “Tal como ocurre con algunas políticas económicas del neoliberalismo, cuando se percibe su escaso resultado, no se pone en revisión el paradigma que las justifica sino que se atribuye a una insuficiencia de rigor, de perseverancia o de fuerza suficiente en su aplicación, y el fracaso, lejos de debilitar el paradigma, lo fortalece”, refirió Verbitsky.

Hay sobrados justificativos para dejar de pensar dichas políticas dentro del slogan “guerra contra las drogas”. Formulado por los Estados Unidos en la década del 60, cuando el expresidente Richard Nixon estaba en el poder, ese paradigma “sirvió para justificar otro tipo de políticas, como la lucha anti subversiva en América Latina”, precisó Verbitsky. A su vez, ese modo bélico de encarar la cuestión parte de una “demonización de la sustancia”, según agregó el presidente del CELS, construcción mediante la cual “todos los males son colocados en ese fetiche y no hay reflexión sobre las relaciones sociales que implican la producción, el tráfico y el consumo”.

A pesar de que el prohibicionismo sigue siendo una constante a nivel global, Tokatlian señaló que “estamos frente a un cambio en materia de políticas de drogas pero debemos precisar qué tipo de cambio se está dando y cuáles son sus alcances”. Por poner algunos ejemplos, tanto China, Estados Unidos, Rusia como aquellos países emergentes persisten -con sus variantes- en un régimen de tipo prohibicionista. Aunque Tokatlian avizora una transformación paulatina de ciertas reglas a nivel mundial, rescató el debate y las discusiones en América Latina como aquellas más propositivas y fructíferas en el contexto mundial actual.

La regulación se reivindica como la posibilidad de dejar atrás al prohibicionismo, tal como sugiere el título del seminario. Esta alternativa, si bien no fue explayada minuciosamente, debe, en palabras de Tokatlian, “introducir muy intensamente la cuestión de que la regulación también tiene bases éticas para sustentarse, que requiere de un debate que rescate valores como la autonomía de las personas, la justicia, el bienestar, la protección del ciudadano. Hay un discurso ético posible sobre la regulación.”

En las breves exposiciones que inauguraron el seminario se describió el impacto de las actuales políticas de drogas en el mundo, con especial hincapié en la situación estructural de América Latina y el fracaso y los límites del paradigma de “guerra contra las drogas”. La crítica se centró, en particular, en aquellas políticas referidas al punitivismo y la penalización del uso y consumo. “Las consecuencias del prohibicionismo de atacar la oferta ha sido devastador para América Latina y creo que esta región es quien debe levantar las voces en contra de este paradigma y generar una discusión sobre otras formas de encarar la cuestión de las drogas”, afirmó el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.

Un punto que atravesó las exposiciones, no sin un enfoque crítico, fue la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016), convocada especialmente para tratar el problema de las drogas a nivel global. UNGASS 2016 -a realizarse en Nueva York- será un espacio pertinente para poder plantear y consolidar un cambio real en las políticas de drogas en el marco de los derechos humanos o podrá convertirse en un mero cambio de vestiduras del prohibicionismo, bajo el influjo político conservador de los Estados Unidos.