Nov 15, 2016 | inicio

En un viaje que Julieta Sans hizo a la Argentina durante fines de 2011, tras vivir por más de diez años en Europa, leyó una noticia en un medio local. El recorte contaba la historia y el trabajo de Guido Fuentes, un boliviano que, movilizado por las desigualdades existentes en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro, había creado una escuela y agencia de modelos para las chicas del barrio. Atrapada por esa historia, Sans realizó un documental que se estrenó la semana pasada y que se proyecta en Bama Cine Arte. ANCCOM dialogó con la realizadora, con el mismísimo Guido y con sus modelos.

La escuela de modelos abrió sus puertas en agosto de 2008. El puntapié inicial se dio en los festejos del Día del Niño, cuando se realizaba un agasajo a los chicos del barrio con un escenario en el medio de una canchita de fútbol que se encuentra entre la terminal de micros y la villa. “Comencé a observar con detenimiento mi alrededor y noté que había un contraste raro. Un choque de clases, de culturas. Por un lado, se veían los colectivos entrando y saliendo a la terminal; por otro, las casitas del barrio, que en ese momento sólo llegaban a tener dos pisos como máximo. Para coronar ese panorama, se veían de fondo los edificios imponentes de la Avenida Del Libertador. Miré mí alrededor y dije: ¡Qué lindo sería armar una pasarela con modelos desfilando entre todo ese contraste. Me imaginé eso y tomé la iniciativa’” dice Guido, quien agrega que en Bolivia había trabajado como modelo y había sido jurado de diferentes concursos de belleza, como Miss Boutique.

Sans realizó un documental sobre la agencia Guido Models, que se estrenó la semana pasada y que se proyecta en Bama Cine Arte.

A partir de ese día, Guido formó su plantel de modelos con sus amigas del barrio y vecinas. Recorrió y golpeó puertas ofreciendo cursos de modelos gratuitos. Tuvo que enfrentarse con que, más de una vez, las mamás de las chicas lo tratarán de loco y desequilibrado. Lo que no sabían es que se estaba gestando la primera agencia de modelos de la Villa 31, a la que luego llegaron modelos de otras zonas.

Julieta Sans, una vez instalada por completo en Buenos Aires, comenzó de lleno con su proyecto audiovisual. Luego se involucraron otros productores y juntos presentaron la idea al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Allí consiguieron un subsidio destinado a financiar documentales, que les permitió, mientras filmaban, escribir el guión, estructurar y dar forma a la historia. Enseguida, entabló una gran amistad con Guido. “El rodaje duró en total unos tres años. En el medio me seguí formando en cine” afirma la directora.

Sans se ríe cuando se le pregunta qué le llamó la atención del trabajo de Guido para que decida retratarlo con su lente: “Me pareció un poco descabellado el proyecto, pero muy valioso por el contenido social, su convicción y su fuerte deseo de llevar a cabo sus ideales. Me interesó que plantee la inclusión social en la moda, cuando este es un ámbito conocido por su exclusividad”.

Si hay algo que caracteriza a Guido Fuentes es luchar por la inclusión social. Así lo sienten los y las modelos que trabajan en su agencia. Brenda, de 21 años, vive en Bajo Flores y trabaja con Guido hace seis meses. “Fue un flash. Lo tengo en Facebook y vi que subió una nota solicitando chicas y chicos porque iba a haber un evento en Costa Salguero. Me anoté y quedé. Para mí era un ícono, yo no me animaba a hablarle. Por ahora, soy modelo como hobbie, pero quiero que esto se convierta en mi principal trabajo”, afirma Brenda, esperanzada.

Guido Fuentes, creador de «Guido Models» y Julieta Sans directora del documental.

Con sus 18 años, Katherine vive en Monte Grande. Viaja durante dos horas para llegar a la agencia ubicada en la Villa 31. Siempre acompañada de su mamá, una peluquera que no duda en afirmar que, tanto ella como su hija, tuvieron una vida muy difícil. Hace unos años perdieron su casa ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires. Vivieron por un tiempo en la Villa 21. Hace dos años su situación económica mejoró y pudieron volver a Monte Grande. “Las agencias son muy caras. Yo no tenía los recursos para entrar. Hace unos meses, cuando estaba abierta la convocatoria para el desfile de Costa Salguero, mi mamá le habló. Ahí fue la primera vez que desfilé. Es hermoso que te aplaudan por algo que te gusta. Quiero llegar más alto, siempre de la mano de Guido”, contesta Katherine entre risas y una brillante mirada.

Además de enseñar a sus modelos cómo tienen caminar, Guido predica con el ejemplo del sacrificio. Constantemente habla con ellas y les explica que desfilar no es la única alternativa. “Yo les insisto que estudien. De hecho, uno de los requisitos para participar de la agencia es estar en la escuela o en una facultad” asegura.

El documental Guido Models fue filmado entre los paisajes de la Villa 31 y Cochabamba, Bolivia, lugar de nacimiento y crecimiento de Guido Fuentes. La directora y artífice de este proyecto explica: “La película es un pequeño retrato de Guido y del mundo que él creó. Las chicas, Delia y Sonia, lo acompañan en ese camino, pero no centramos todo en ellas. Además, están en una edad en la que no está del todo claro si quieren dedicarse de lleno a la vida del modelaje. El mundo es muy amplio cuando tenés 18 años y las chicas rondaban esa edad”.

“La película es un pequeño retrato de Guido y del mundo que él creó».

Delia, una veinteañera que mide cerca del metro ochenta, lo acompaña a Fuentes durante todo el rodaje de la película. Forma parte de la agencia desde los 12 años. “Viene un día Guido y me dice que quiere filmar una película, si quiero formar parte. Que estaría bueno que participemos, que muestre mi casa, mi familia, hacer una gira por los lugares donde vivió él. Acepté y tuve una muy buena experiencia. No vivo del modelaje, es un avance más. Yo trabajo de otra cosa y estudio”, dice Delia, quien en cinco años se ve formando parte de una buena agencia o teniendo la suya propia y volcando en ella todo lo que aprendió con Guido.

Fuentes entiende que la agencia es un sueño, tanto para las modelos, como para sus familias. Cuenta que, para muchos, la única meta es que sus hijas crezcan para ayudar con los quehaceres del hogar o para cuidar a sus hermanitos. Por tal motivo, entiende que, gracias a su trabajo, ahora cuentan con mayores aspiraciones que esas.

El estreno en el BAMA Cine Arte viene acompañado de la mudanza del lugar físico en el que Guido Models funcionaba. Ahora pasará a ocupar un espacio más de la larga avenida Rivadavia, precisamente al 7900, en el barrio de Floresta. La mudanza llevará a Fuentes a ampliar su horizonte de trabajo: “La gente de afuera de la villa tiene desconfianza y miedo de acercarse. Estar en el barrio nos limita muchos trabajos. Yo siempre les digo a las chicas que están desde sus 12 años conmigo y hoy ya tienen 20 que prueben en otra agencia, pero ellas no quieren. Esto lo hago únicamente por ellas, para que puedan conseguir más desfiles y dedicarse de lleno a esto”.

Enmarcada en esta mudanza, Fuentes prefiere que los medios hegemónicos no ingresen más a la villa de su mano: “Yo quiero que los medios muestren la parte positiva del barrio. Sé que tienen que vender, pero apelo a que muestren el lado humano. Han usado esto sólo como marketing, con un título llamativo”. Guido explica que, si bien muchos bolsillos se ven beneficiados, esta clase de acciones a ellos los perjudica. Diversos diarios han titulado cosas terribles como Glamour en la miseria o Las modelos Villeras. “En una nota que nos hicieron en La Nación tuvieron que cerrar los comentarios porque los lectores opinaban de manera prejuiciosa y discriminadora, tildando a las chicas como las futuras esposas de los narcos”.

Ante la realidad desoladora construida por medios conservadores, Guido rescata la existencia de sujetos sin voz, quienes trabajan día y noche, duermen poco y recorren entre dos y tres horas para llegar a sus empleos. Ellos, dice, son quienes merecen ser tapa de un diario.

“Yo les insisto que estudien. De hecho, uno de los requisitos para participar de la agencia es estar en la escuela o en una facultad” asegura Guido.

Actualizado 15/11/2016

Jun 8, 2016 | inicio

Edwin Sánchez llegó siendo niño a la Argentina desde Bolivia, en 1997, junto a su madre y sus hermanos. “Durante todos estos años nos dedicamos a trabajar y a estudiar”, dice. Se formó en comunicación pasando por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una beca de producción radial en la TEA. “Desde ese momento empecé a trabajar en producción radial. Luego pensé en hacer un material dentro de mi propia comunidad: la boliviana”. Actualmente es el director del Canal Bolivia Al Aire y de la productora audiovisual Calidad de Radio (CDR).

Sintonizando boliviaalairetv.com pueden verse distintos materiales sobre la colectividad boliviana. Los domingos a las 15 Edwin conduce con serenidad y entusiasmo el noticiero Bolivia al Aire, creado por la productora CDR. El programa también se transmite en simultáneo por el Canal 8 de Villa Celina y por Urbana TeVé de la Villa 31, Retiro. El contenido cuenta con informes sobre cine y música, historias de vida de artistas, pero también de emprendedores textiles y rurales, y visibiliza problemáticas actuales de los trabajadores de esta comunidad residente en el país. Además, reflexiona críticamente sobre acontecimientos nacionales como la reciente conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, celebrando aquel proceso de descolonización que estimuló la independencia de la región, aunque denunciando que actualmente subsisten otros tipos de colonización: cultural y económica.

De Mendoza a la pantalla

“Muchos dueños de campos tenían amenazados a trabajadores rurales bolivianos al decirles que si salían de la finca, los podrían detener”. La idea de realizar un medio audiovisual se gestó a partir de un trabajo de investigación periodística sobre este tema que realizó Sánchez en 2006. “Durante unos meses me puse a trabajar en una finca en Mendoza para conseguir datos, porque no es fácil ingresar si no sos un trabajador”, dice el director y agrega: “En aquella época no existía la tecnología actual, así que sólo tenía apuntes, audios y fotos. Pensé que de tener un registro audiovisual, podría haberlo denunciado y tener mayor difusión en los medios”. De todas formas, el informe logró su objetivo: “Lo llevé al consulado de Bolivia y pasó al Ministerio de Desarrollo Social. A partir de ahí, autoridades y periodistas empezaron a indagar sobre el asunto con mayor profundidad”, declara.

Cuando volvió a Buenos Aires, y a partir de aquella experiencia, Sánchez, junto a su colega Marco Ramos, comenzaron a realizar el programa radial llamado Calidad de Radio, específicamente para la comunidad boliviana en el país. Al programa le fue bien, “lo empezaron a retransmitir en Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca”. Pronto notaron que el producto estaba consolidado y junto a otros compañeros conformaron un equipo y se propusieron realizar producciones audiovisuales. “En 2009, empezamos a trabajar en el Canal 4 de La Matanza. Ahí tomamos las siglas de Calidad de Radio para la Productora CDR y agregamos Bolivia al Aire para que se relacione más con la comunidad. El programa tuvo buena aceptación. Invertí un dinero que había juntado para comprarme un automóvil. Pero a medida que fueron pasando los meses no logré recuperar lo invertido. Tuvimos que salir del aire a los siete meses, ya que no podíamos costear el alquiler de las cámaras y el estudio”. Sin embargo, no se desalentaron. Sánchez continúa su relato: “Después de 2009 seguimos trabajando a nivel periodístico. Teníamos el propósito de hacer un programa audiovisual, aunque no tanto acompañamiento económico. Pasamos tres años practicando y produciendo algunos informes. Cuando estuvimos más consolidados, en 2013, volvimos a emitir por el Canal 4. Tuvimos un éxito importante, y al año siguiente vimos la posibilidad de que, además de formar una productora, podíamos llegar a ser un canal. Así que con el equipo técnico, de ingeniería y diseñadores, lanzamos la señal vía Internet. Hoy en día el canal está consolidado y se transmite las 24 horas. Además somos los corresponsales de Bolivia TV, un canal estatal de allá”.

«Tuvimos un éxito importante, y al año siguiente vimos la posibilidad de que, además de formar una productora, podíamos llegar a ser un canal», cuenta Sanchez.

“La Ley de Medios nos dio un horizonte”

Edwin Sánchez dice que antes de que se sancionara la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual era impensado que la productora fuese un canal. “Sin esa legislación hubiese sido difícil proyectarlo porque sabes que por delante te vas a cruzar con barreras. Con la ley, ese camino se mostraba abierto para avanzar y apostamos por Bolivia al Aire TV”. El Programa Fondo para el Mejoramiento de la Calidad (FOMECA), que incluía la ley, ofrecía concursos y constantes capacitaciones para los medios emergentes y comunitarios. Varios integrantes de Bolivia Al Aire han participado de ellas. Consultado por ANCCOM acerca de cómo es la situación actual del canal, en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado en diciembre de 2015 por la administración Macri y la eliminación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en abril de 2016, Sánchez respondió: “En 2015 nos presentamos para la licitación de un canal. Actualmente hemos presentado un escrito al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estamos esperando que nos den respuesta, ya que sólo nos dicen que todavía están en revisión de temas estructurales. Por otro lado, hay productoras con las que tenemos relación, que han ganado los concursos del FOMECA y hoy no se les está pagando; en cambio, los primeros concursos los abonaron en tiempo y forma, y vimos que el apoyo a los medios comunitarios por parte del AFSCA era real. La mayoría son productoras jóvenes y cooperativas que hacen un trabajo interesante. Si no tienen un apoyo económico, tarde o temprano van a dejar de hacerlo. Es una pena que el gobierno actual no vea la necesidad de darle la oportunidad a aquellas otras voces que tienen ideas y energía.”

Los medios y la representación de la comunidad boliviana

Ante tristes placas como “Accidente fatal en Flores: mueren dos personas y un boliviano”, Sánchez considera que en los medios hegemónicos existe una estigmatización sistemática, no sólo de la comunidad boliviana sino de los migrantes en general. Sin embargo, sostiene que en estos últimos años ha ido menguando por parte de la sociedad.

Con respecto a la visualización de la comunidad boliviana sostiene: “Sucede que silencian la tarea bien hecha que desarrollan. Acá hay muchos emprendedores, que incluso han invertido en la Argentina al vender una casa o terreno en su país natal. Hace poco fuimos a hacer informes a zonas del conurbano donde se cultivan hortalizas y verduras que se consumen en Buenos Aires. Muchos de ellos han empezado alquilando tierras y luego llegaron a comprarlas en cuotas. El trabajo que hacen es muy importante, de otra forma estos alimentos tendrían que llegar desde zonas más lejanas, lo que aumentaría el costo de distribución, que se volcaría al precio que paga el consumidor. Los bolivianos hacemos trabajos importantes y los medios no los destacan.” Y ésta es la visibilización que tiene como objetivo la Productora CDR.

“En 2015 nos presentamos para la licitación de un canal. Actualmente hemos presentado un escrito al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y estamos esperando que nos den respuesta, ya que sólo nos dicen que todavía están en revisión de temas estructurales».

También se focaliza en incentivar la integración de la cultural. “Bolivia se caracteriza por tener una cultura muy rica, desde el canal tenemos la intención de seguir cultivando las raíces”, declara Sánchez y agrega: “Nosotros mostramos las manifestaciones culturales porque se nota muchísimo la integración. Incluso muchos de los que participan de estas celebraciones son argentinos”.

Bolivia Al Aire tiene presencia en distintas festividades de la comunidad. En abril realizó Festyniños, un evento en celebración del día del niño en Bolivia y que se transmitió por el canal. La iniciativa surgió de Elena Quelca, maestra jardinera boliviana, que ha realizado sus estudios en Argentina. “Festyniños está pensado para que los padres se diviertan al igual que los niños. Los adultos bolivianos se dedican mucho al trabajo y a veces se pierden de disfrutar. En Buenos Aires hay muchas obras de teatro infantiles y los padres argentinos llevan a sus hijos. Pero dentro de la comunidad boliviana no están tan habituados a eso. Incluso los papás manifiestan: ‘En mi niñez nunca disfruté de esto’. Nosotros notamos cómo en Festyniños los adultos se divierten a la par de sus hijos.

Por otro lado, Sánchez dice: “Con Elena vemos que dentro de los establecimientos de educación no se habla mucho de la discriminación. Al niño y a la niña nadie les enseña a discriminar, pero existe a nivel ciudadano y los niños adoptan esos comportamientos. Dentro de los afectados están los niños migrantes, que al ser nacidos de familias que vienen del lado del altiplano, han crecido con las costumbres de sus padres. Incluso su forma de hablar es diferente. Entonces en los colegios, muchas veces los discriminan. Sería bueno que todos los niños entiendan que el otro es igual uno”.

Bolivia Al Aire hace la cobertura de los principales acontecimientos de la comunidad, desde Alasitas, el Carnaval en Parque Roca, Charrúa, la entrada folklórica en el centro porteño, hasta su reciente participación en el Encuentro de Tinkus de Villa Celina, realizado el mes pasado. Laura Jiménez, que participa de la productora desde el 2014 como diseñadora gráfica explica: “Para mí el canal representa una oportunidad de hacer lo que me gusta. Soy hija de bolivianos, trato de colaborar para a dar a conocer mis raíces y esto es lo que me permite la productora”.

En cuanto a las producciones de ficción, la productora CDR está trabajando en la realización de series cortas. “Tenemos un proyecto en formato serie de ficción, protagonizada por un detective boliviano que interviene en un barrio típico boliviano bonaerense y relata las aventuras de este personaje, en clave de humor, fantasía y absurdo”, explica Juan Iglesias, cineasta y camarógrafo de la productora. Y agrega: “Jugamos en las historias, con la parodia de ciertos personajes comunes de la colectividad y a su vez reflejamos hábitos y costumbres que los bolivianos mantienen fuera de su país, comportamientos que se transforman al encontrarse en Argentina”. Francisco Pote, actor argentino que participa en la serie, dialogó con ANCCOM: “Para mí es muy importante participar en la serie. Los actores, con distintas experiencias y formaciones, ponen mucho énfasis en hacer un producto interesante. Creamos desde la improvisación materiales muy valiosos. Además me enteré de muchas cosas que suceden dentro de la comunidad boliviana en la Argentina, como por ejemplo, la venta de una crema blanqueadora. Una atrocidad brutal, que deviene en parte de una sociedad que tiende a la xenofobia con migrantes de países limítrofes y a la exaltación de valores de países de Europa o Estados Unidos, aunque seamos todos latinoamericanos”.

Este tipo de material es novedoso ya que, si bien se han realizado películas sobre bolivianos en Argentina, nunca se habían hecho series. Sánchez considera que este tipo de producción es un incentivo para quienes los ven filmar en los barrios, incluso para la comunidad en sí. “Muchos nos ven trabajando y pueden pensar: ‘De una manera humilde lo están haciendo posible. Entonces, yo también lo podría hacer’”.

En un bar de Almagro, Sánchez pide un café negro. Era pasado el mediodía. Su mañana había estado ocupada con una reunión que se extendió poco más de lo previsto. Su agenda suele estar ocupada con actividades relacionadas con la productora. Habla de manera calma, pero siempre entusiasta. Aunque a veces mantiene unos instantes de silencio, reflexiona: “El canal es mi vida. Y no vamos a cambiar el discurso”.

“Tenemos un proyecto en formato serie de ficción, protagonizada por un detective boliviano que interviene en un barrio típico boliviano bonaerense y relata las aventuras de este personaje, en clave de humor, fantasía y absurdo”, explica Juan Iglesias, cineasta y camarógrafo de la productora.

Actualizada 08/06/2016

Jun 1, 2016 | inicio

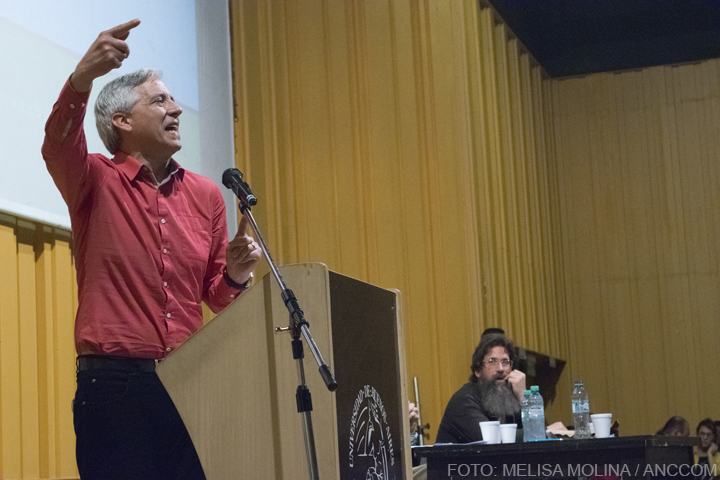

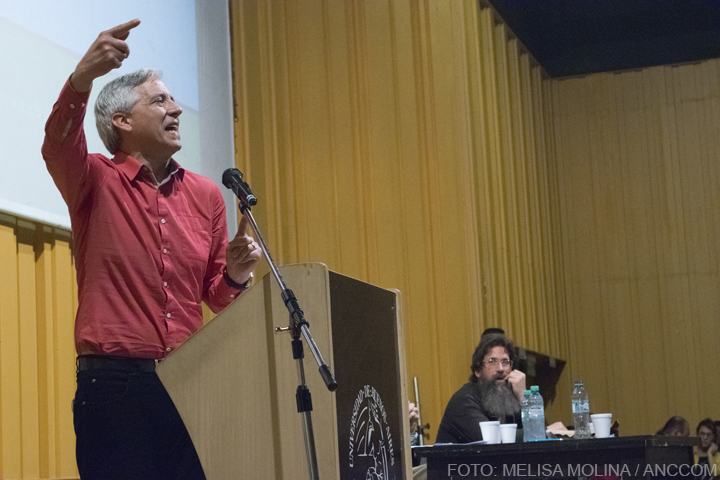

El auditorio Roberto Carri de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rebalsaba en la tarde del viernes. Había gente en los pasillos, en cada rincón del salón, en cualquier metro cuadrado libre. Solo las butacas más cercanas al escenario esperaban plegadas. Pero poco a poco se fueron ocupando según los nombres de sus reservas: académicos, funcionarios públicos -en actividad o recesivos- y artistas. Sólo un asiento permaneció vacío, con el cartel de Milagro Sala, quién fue aplaudida y aclamada de pie por todos los presentes.

En la calle Santiago del Estero, los ‘tupaqueros’ acompañaban encolumnados: no querían dejar de recibir al vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, quien disertaría junto al politólogo brasileño Emir Sader y su colega argentino Eduardo Rinesi con motivo del lanzamiento de la Fundación Germán Abdala.

Detrás de las puertas del auditorio, ya cerradas, esperaba una multitud, igualmente abarrotada, para seguir por pantalla gigante la conferencia que, invitados por ATE, los tres académicos brindaron bajo el título “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”

Rinesi: Antología de la democracia reciente

El filósofo y politólogo Eduardo Rinesi fue el encargado de abrir la exposición. La relación entre novedad y política motorizó su disertación, a partir de una reflexión sobre las «nuevas izquierdas» y las «nuevas derechas» en Argentina y América Latina. Para ello utilizó como eje la palabra «democracia», haciendo una caracterización de los distintos significados que adquirió el concepto durante los últimos 40 años.

«Nadie se privó de hablar en las últimas décadas, en la Argentina, de democracia. Nadie se privó de sostener sus propios proyectos políticos, incluso los más ostensiblemente antidemocráticos, sobre una idea acerca de la democracia. Ni siquiera en la última dictadura, que se presentó a sí misma al servicio de una democracia que peligraba en manos del populismo, en manos del desorden, en manos de la corrupción», subrayó el ex rector de la Universidad Nacional de Sarmiento. Democracia como ‘orden’, dijo, fue la clasificación que entonces se le atribuyó en los años de la última dictadura.

Durante el siguiente período, en los años ochenta, «nos representamos a la democracia como una utopía hacia la cual había que marchar. Utopía como la plena vigencia de las libertades que los teóricos del liberalismo llaman ´libertades negativas, frente a los poderes que pueden asfixiarla, como el Estado».

En la década siguiente, la democracia viró hacia una idea de rutina: «La rutina de votar cada dos años, de tener aseguradas ciertas garantías mínimas, ciertos derechos, ciertas libertades básicas».

Desatada la crisis del neoliberalismo a fines de 2001, para un corto período finalizado en 2002, Rinesi definió una nueva idea de democracia, como “espasmo participativo”: «Muy intensa, muy vigorosa, asambleística, sobre la que todavía tenemos mucho para pensar».

Desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, «empezamos a pensar más que en un proceso de democratización, de ampliación y universalización de libertades y de derechos». La forma en que se la denominó en ese momento fue ´democracia republicana´, entendiendo ´República´ como «cosa pública, cosa común, cosa de todos, bienestar general».

Detenido sobre ese concepto troncal de la historia política, continuó: «La palabra República es demasiado preciosa en el lenguaje político para regalársela a los conservadores que pretenden apropiársela, para decir algo muy por debajo de lo que esa palabra nombra».

«¿A cuál de estas ideas de democracia tributa la concepción que sostiene la nueva derecha gobernante en Argentina?», se preguntó para finalizar. Casi sin dejar pausa respondió: «A la idea de democracia como ‘orden’, como tenía la dictadura y a la idea de democracia como pura ‘rutina institucional’, que tuvo el menemismo».

Sader: Neoliberalismo vs antineoliberalismo

«Voy a hablar parado porque soy populista», bromeó Emir Sader para dar inicio a su exposición. Luego de celebrar la organización conjunta de ATE y la la Facultad de Ciencias Sociales porque permite «romper la barrera entre la práctica política y la elaboración teórica», se avocó a hablar sobre la situación política actual de Brasil.

«¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que va a pasar?», fueron las preguntas a partir de las cuales el catedrático brasileño desplegó su intervención. «Lo que pasó es que perdieron cuatro elecciones seguidas, sucesivas. Y tienen todas las de seguir perdiendo, porque en las próximas elecciones irán contra Lula». A continuación contextualizó el marco en el cual se votó el impeachment de Dilma Rousseff: «Con financiamiento privado hicieron el peor Congreso que hemos tenido. Los que se tomaron el trabajo de mirar la votación de ese vergonzoso 17 de abril se habrán dado cuenta del striptease que es hoy el Congreso. Con esa mayoría están tratando de sacar a Dilma, sin ninguna justificación legal, por un manejo presupuestario que todos hacen para facilitar políticas sociales. Por eso es un golpe blando».

Para describir la línea ideológica del gobierno interino de Michel Temer no le fue necesario valerse de elaboradas categorías. Le bastó con hacer referencia al actual gobierno argentino. «El equipo económico de allá podría ser intercambiado con el de acá. Nadie perdería, nadie ganaría; son igualitos. El modelo es el mismo: privatiza el patrimonio público del Estado, corta los recursos de las políticas sociales y atenta contra los derechos de los trabajadores». A continuación afirmó: «El gobierno tiene un núcleo económico de banqueros. Viven del endeudamiento del gobierno, de las empresas y de la gente. Por eso se enriquecen con las crisis».

Sin embargo, su exposición no estuvo exenta de autocríticas. Destacó dos errores fundamentales del segundo gobierno de Rousseff que facilitaron la avanzada de la derecha. El primero: «Una política económica equivocada. Un ajuste fiscal que es socialmente injusto porque hace recaer la crisis sobre los trabajadores y económicamente ineficiente, porque ajustando nunca se llega a retomar el crecimiento económico, entonces lleva a la recesión y al desempleo». El segundo error que marcó se desprende del primero y refiere al costo político de esas medidas económicas: «Se le quitó a Dilma el apoyo popular, se hizo frágil y víctima más fácil de los ataques de la derecha».

Para cerrar detalló la situación actual, que definió como un terreno en disputa todavía indefinido. «O se sostiene el actual gobierno de manera absolutamente impopular y represiva hasta 2018, o puede haber elecciones directas o también un referéndum. Estamos en un proceso con disputas por delante». Luego relevó el balance de fuerzas de los dos modelos políticos en puja: «¿Con qué cuentan ellos? Con el monopolio privado de los medios de comunicación, con una parte del Congreso y con el Poder Judicial. Nosotros tenemos un poder popular extraordinario, tenemos el liderazgo de Lula y tenemos razón».

No reconoció el presente brasileño como el fin de un ciclo, «como fue la etapa desarrollista, que se agotó y el neoliberalismo la superó por derecha. Ahora no. La alternativa de ellos no es hacia adelante, es hacia atrás. En la disputa de ideas nosotros tenemos valores fundamentales para defender y no sólo valores, realizaciones concretas que han sacado al país de la peor crisis de su historia. El campo político está definido como neoliberalismo versus anti neoliberalismo, ese es el dilema fundamental de nuestro tiempo».

García Linera: Un estado continental

«No estamos en un buen momento. Tampoco es un momento terrible. Es un momento de inflexión histórica». Así empezó su exposición Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia desde 2005. «De manera fría, como lo tiene que hacer un revolucionario, hay que analizar las fuerzas y escenarios reales que existen, sin ocultar nada, porque dependiendo de la claridad del análisis que uno hace, es que sabrá encontrar las potencias, las fuerzas reales y prácticas del avance futuro», continuó con un tono reflexivo, todavía con el saco puesto.

Después de una breve introducción coyuntural, puntualizó cuatro características que presentaron los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada, década virtuosa de América Latina», como la definió el propio García Linera.

En lo político, hubo «un ascenso en lo social y fuerzas populares que asumieron el control del Estado, superando el viejo debate de principios de siglo, de si era posible cambiar el mundo sin tomar el poder. Los sectores populares, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, clases subalternas, superaron ese debate ‘teoricista’ y contemplativo de una manera práctica».

En segundo lugar destacó un fortalecimiento de la sociedad civil: «Los sectores populares comenzaron a diversificarse y a proliferar en distintos ámbitos. Una potente redistribución de la riqueza social se impuso frente a las políticas de ultra concentración de la riqueza, que habían convertido al continente latinoamericano, durante el siglo XX, en el continente más injusto del mundo».

A continuación remarcó la dimensión económica, en una propuesta «post-neoliberal» por parte de los Estados: «Algunos países llevaron adelante procesos de nacionalización de empresas privadas o la creación de empresas públicas, la ampliación del aparato estatal, mayor participación del Estado en la economía para generar formas post-neoliberales de la gestión económica, recuperando la importancia del mercado interno. El Estado se constituyó como protagonista de la redistribución de la riqueza».

Finalmente mencionó la política externa, la formación de una «internacional progresista y revolucionaria a nivel continental». En este punto recordó la importancia trascendental de la UNASUR para evitar el intento de golpe de Estado en Bolivia, en 2008, cuando cinco de los nueve partidos del Estado boliviano estaban bajo control de la derecha. «Fueron Kirchner, Chávez, Correa y Lula los que nos ayudaron a restablecer el orden», exclamó enérgico, ya sin el saco, entre el aluvión de aplausos del público. «Sin embargo, y hay que asumir de frente el debate, en los últimos meses este proceso de irradiación y de expansión territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios se ha estancado», retomó, bajando un poco el entusiasmo.

A continuación marcó cinco «límites y contradicciones», que constituyeron las mayores debilidades de los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada». Sin seguir un orden de importancia, comenzó por la economía: «En ella nos jugamos nuestro destino como gobiernos progresistas y revolucionarios». En este punto explicó la condición necesaria de mantener un crecimiento económico, pero sin dañar nunca al pueblo, que es el sujeto fundamental de todo gobierno revolucionario o progresista. «Cuando se hace eso, creyendo que se va a ganar el apoyo de la derecha, se comete un error, porque la derecha nunca es leal. A los sectores empresariales los podemos neutralizar, pero nunca van a estar de nuestro lado. Y vamos a neutralizarlos siempre y cuando vean que lo popular es fuerte y está movilizado», apuntó. Luego desarrolló la idea que se tiene que llevar a cabo un cambio radical en la estructura económica desde el Estado: “El Estado no puede sustituir a los trabajadores. Podrá colaborar, podrá mejorar, pero tarde o temprano tiene que ir disolviendo el poder económico en los sectores subalternos. Esa es la clave que va a decidir a futuro, la posibilidad de pasar de un post-neoliberalismo a un post-capitalismo».

En segundo lugar, se refirió a un cambio en el sentido común de los sujetos. «No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural». Esta crítica surge de un desfase que García Linera sostiene que hubo entre los avances económicos y los cambios en el sentido común de la sociedad. «Ahí estamos atrasados, ahí la derecha ha tomado la iniciativa», afirmó y “eso ocurrió a partir de la fuerte influencia de los medios de comunicación hegemónicos, entre otros factores”. Sin embargo, remarcó que era fundamental provocar un cambio cultural desde las bases: «Muchas veces es más importante ser un dirigente de barrio, ser un dirigente de universidad, ser un comentarista de radio, ser un dirigente de base, que ser autoridad. Porque es en el trabajo cotidiano con la base donde uno gesta la construcción del sentido común».

Como tercera instancia, hizo mención a una débil reforma moral: «Hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar, con el cuerpo, con el comportamiento y con la vida cotidiana, lo que uno procura. No podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos, lo que somos de lo que decimos». García Linera continuó: «Los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada. Las privatizaciones han sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más obsceno de corrupción generalizada». Sin embargo, agregó, es necesario que «nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia».

La cuarta cuestión que mencionó es la continuidad de los liderazgos. “El tema es cómo damos continuidad al proceso, teniendo en cuenta que hay límites constitucionales para un líder». En este punto señaló una de las mayores dificultades para los movimientos emancipadores de América Latina. «Qué revolución verdadera no personifica el espíritu de la época. Si todo dependiera de las instituciones, no sería revolución. Cuando ya son las instituciones las que regulan la vida de un país, estamos ante democracias fósiles». La tensión entre la institucionalidad y la revolución por vía democrática surge, para Linera, como uno de los debates más importantes hacia el futuro. «Tal vez, la importancia de los liderazgos colectivos que permitan la continuidad de los procesos tengan mayores posibilidades en el ámbito democrático», opinó antes de ir al último punto.

En este caso desgranó la idea de la débil integración económica continental. «Soy un convencido de que América Latina sólo va a poder convertirse en dueña de su destino en el siglo XXI, si logra constituirse como una especie de Estado continental, plurinacional, que respete las estructuras nacionales de los Estados pero que, a la vez, tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo comercial». Si bien reconoció que se trata de un tipo de integración profundamente más compleja que la integración política, el vicepresidente boliviano afirmó que América Latina cuenta con todas las condiciones materiales para realizarlo. «¿Se imaginan, si somos 450 millones? Tenemos las mayores reservas minerales de litio, de agua, de gas, de petróleo, de agricultura. Nosotros podemos direccionar los procesos de mundialización de la economía continental. Solos, somos presa de la angurria y el abuso de empresas y países del Norte. Unidos, América Latina va a poder pisar fuerte y marcar nuestro destino».

Redondeando la disertación, se alejó de las particularidades de la coyuntura para tomar una perspectiva histórica sobre el momento que atraviesa nuestra región. «No debemos asustarnos. Marx, en 1848, cuando analizaba los procesos revolucionarios, siempre hablaba de la revolución como un proceso por oleadas». De esta forma sembró un poco de optimismo en el auditorio. En esa línea de pensamiento, reconoció el momento actual latinoamericano como el fin de una primera oleada, en donde la tarea es «debatir lo que hicimos mal, dónde cometimos errores, qué nos faltó hacer, para que cuando se dé la segunda oleada, más pronto que tarde, los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más allá de lo que lo hicieron durante la primera vez». En la misma línea que Sader, reconoció que el principal aspecto a favor de los movimientos populares es el tiempo histórico, debido a que la derecha no tiene un proyecto superador. «No representan el futuro. Ellos son zombis, muertos vivientes electoralmente. Nosotros somos el futuro, somos la esperanza».

«Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles son su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles, de eso nos alimentamos. ¿Acaso no venimos desde abajo, acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? Para eso es un revolucionario. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino».

Terminada la exposición, en el marco de una conferencia de prensa, el vicepresidente de Bolivia dialogó con la periodista Eva González, de ANCCOM, sobre algunas de las cuestiones específicas desarrolladas en su intervención. En relación a la dificultad que se les presenta a los gobiernos progresistas y revolucionarios para lograr una eficaz administración económica en coincidencia con una progresiva distribución de recursos hacia los sectores populares dijo: «Hay que gobernar para todos, pero siempre, en primer lugar, para el pueblo. Tomar medidas teniendo en cuenta a los empresarios, a los banqueros y a los agroindustriales, ya que son parte de tu país y de tu economía, pero nunca afectando al pueblo». A continuación agregó: «Nunca hay que golpear a las bases populares. Eso es como un norte. Si una medida afecta a los trabajadores, nunca la tomes. Estamos en el gobierno para gobernar para las mayorías populares, no para los más ricos».

Actualizada 31/05/2016

May 11, 2016 | inicio

Villa Celina nos transportó a la boliviana ciudad de Potosí y a otros tiempos. El domingo pasado, centenares de niños, mujeres y hombres se aprestaron a comenzar el ritual que los convocaba, portando llamativos cascos y sombreros –que pueden llegar a pesar hasta 30 kilos- y ataviados con trajes que combinaban tejidos, plumas, espejos e insignias de múltiples colores. Se mezclaban con los comerciantes y vecinos de la localidad. Y es que la palabra Tinku deriva del quechua tinkuy y significa “encuentro”.

La esquina de Coronel Domínguez y Evita fue el punto de reunión. El tránsito comenzó a desviarse mientras que los adolescentes practicaban la coreografía aunque la música aún no sonaba.

“El Tinkus es un homenaje a la Pachamama. Es un ritual tradicional del pueblo de Macha, al norte de Potosí, en el que se pelea, se danza y se hacen ofrendas a la Madre Tierra”, explicó Marvel Díaz, bailarín representante del Bloque de Tinkus Sayari, y médico en la ciudad de Escobar. Y agregó: “Para mí este encuentro es una pasión muy autóctona. Tinkus significa encuentros de la gente originaria. Esta celebración se remonta a tiempos anteriores al imperio Inca. Antiguamente se realizaban enfrentamientos entre pueblos para ofrendar sangre a la Pachamama, en pedido de fertilidad de la tierra. Aquellos pueblos eran sangrientos. Nosotros tratamos de mantener viva esa cultura, tratar de traerla de allá para acá, para que se conozca. No se hacen sacrificios pero sí tratamos de rememorar la danza tradicional de los pueblos originarios”. Según Díaz, estos rituales tienen el objetivo de que la cultura no se extinga. “Muchos de nuestros hijos son nacidos acá, pero les transmitimos esta tradición para que no se pierda el encuentro de todos los pueblos, para que no haya más guerras, ni más conquistas, y para cuidar a la Tierra. Por eso el primer trago y el primer bocado de comida es para la Madre Tierra: ese es el espíritu de esta fiesta”.

Miriam Rosario Villarruel es la presidenta del Bloque de Tinkus Sayari de Escobar. Hace 19 años que vive en Buenos Aires y contó que “con esta ceremonia queremos encontrarnos con los tinkus de distintas localidades, para no olvidarnos ni de nuestras tradiciones, ni de que somos oriundos de Bolivia.” En relación a los trajes, explicó: “Los adornos los agregamos nosotras. Todos tienen un significado. Por ejemplo, las plumas blancas y las cintas, las usan las mujeres que están solteras”.

De turquesa llegaron los músicos. Dispersos entre los concurrentes, que se fueron agrupando en grupos llamados “fraternidades”, comenzaron a hacer sonar trompetas, platillos y bombos al unísono del folclore tinkus. Era un ritmo alegre y festivo. Y así tuvo lugar el momento más esperado: las coreografías de las distintas fraternidades que, mediante pasos coordinados, realizaban figuras alegres y posiciones de guerreros. Se desplazaron de manera dinámica por Coronel Domínguez, hasta llegar a un predio a 500 metros del punto de encuentro.

Los integrantes dentro de cada fraternidad se organizan jerárquicamente y distinguen por sus bailes, trajes, género y edad. Yony Janco, del Bloque Tinkus San Simon, es un hombre de contextura grande y pertenece al rango que se denomina “machos”, la jerarquía más alta por ser mayor en edad y tener más trayectoria en la danza. “Somos los que ponen orden en la fraternidad -explicó Janco y agregó- y también quienes vestimos los trajes más pesados”. Sus cascos llevaban gran cantidad de adornos, entre ellos estatuillas tinkus, cintas de colores flúo y hasta una llama, realizada con lana, de la que cuelgan pompones con los colores de la bandera boliviana. A los “machos” les corresponde el baile más vigoroso y guerrero, aunque sonríen y muestran alegría. “El único fin es alegrar, complacer y compartir el folklore tradicional que se transmite de generación en generación cultivando la cultura”, explica Janco.

Al son del folclore y el avance de los tinkus, admiradores y curiosos se acercaron para observar los bailes. Puertas de comercios, ventanas y balcones se convirtieron en palcos desde donde muchos de los espectadores filmaban y fotografiaban el ritual. Otros, más activos, se animaron a bailar incorporándose a las coreografías, mezclándose entre las mujeres que sonrientes revoleaban sus polleras, y los hombres que en un gesto de virilidad golpeaban sus cascos contra el suelo.

Floren tiene 16 años, es nieta de tinkus y actual bailarina de la danza. Nació en Argentina, es hija de bolivianos y hace un año que está preparando la coreografía junto a su hermana. “Es muy lindo participar. El tinkus lo bailaron mis abuelos en Bolivia, que vivían en el norte de Potosí. Para mí es como representar una parte de mi familia”.

César Méndez, delegado del Bloque Rojo, Amarillo y Verde y coordinador del Segundo Encuentro de Tinkus en Villa Celina señaló: “Como en Buenos Aires hay muchos residentes bolivianos, nuestro bloque quiere afianzar, dar a conocer y engrandecer la danza que aglutina a todos los tinkus que quieran participar y confraternizar. Hoy somos 19 fraternidades, con cerca de 60 integrantes cada una, provenientes de la capital y el conurbano bonaerense que vamos a estar bailando y formando cada uno su coreografía diferente”. Agrega que para el próximo año tienen el proyecto de reunir a todos los tinkus que hay en Córdoba, Mar del Plata y el resto del país, “para que sea un encuentro de toda la Argentina y puedan venir todos los que quieran participar”.

Después de una hora y media, músicos, bailarines y público habían ocupado por completo el predio. Al escenario montado para la celebración, subió una niña con sus prendas tinkus, llamada Wendy. Y frente a la pregunta de la conductora acerca de dónde nació, con sus ocho años le respondió: “Nací en Argentina, pero en el corazón tengo sangre boliviana”.

Actualización 11/05/2016