Sep 16, 2015 | inicio

Diego Prenollio dibuja y pinta desde chico. También es escenógrafo y diseñador de vestuario. Conoció el filete porteño cuando todavía estaba en el secundario, en el taller de un letrista cerca de su casa en Monte Grande. “Aprendí la técnica hace 20 años –recuerda-. Después practicaba con un libro pero no me esforzaba mucho. Eran fileteados muy rudimentarios que vendía en las ferias de San Telmo, Costanera Sur y Florida”. El acercamiento a la Asociación de Fileteadores acrecentó su compromiso, su dedicación y el deseo por vincular sus profesiones. “Trato de organizar el tiempo entre un laburo y otro. Y si estoy haciendo un vestuario en el que veo que puedo, le mando filete”.

La Asociación de Fileteadores tiene por objetivo difundir y revalorizar el fileteado porteño. Cuenta con 135 socios, pero no todos son fileteadores, también hay estudiantes y simplemente amantes de esta técnica pictórica. La mayoría son de la Ciudad de Buenos Aires, del Conurbano y también del resto de las principales ciudades de Argentina. Porteño por origen, el fileteado se ha ido extendiendo hacia todo el país. “La Asociación es nacional, no es de la ciudad”, subraya Prenollio. Del mismo modo, cada vez son más las mujeres que se acercan al fileteado, un rubro que antiguamente era, según sus palabras, “recontra machista”. En cuanto a las edades de los socios, el rango es amplio, desde maestros históricos como Héctor Bonino (80) hasta los más jóvenes como Facundo Quiroga (15) y Dany Rodríguez (22). “Dany parece que tuviera 120 años –bromea Prenollio– porque tiene toda la experiencia encima, es un gran maestro y es un pibe”.

Diego Prenollio, escenógrafo y diseñador de vestuario.

El Encuentro Anual de Fileteadores y la Asamblea de Fileteadores se realizan cerca del 14 de septiembre, cuando se celebra el Día del Fileteador Porteño. La concurrencia aumenta cada año y los asistentes se acercan desde todo el país. “Tratamos de hacerlo lo más federal posible. Incluso vinieron de Bolivia, Uruguay y España”, detalla Prenollio. Charlas, debates, exposiciones y seminarios se distribuyen a lo largo de un mes. Además, la Asociación le entrega una estatuilla a un fileteador destacado: “La figura es un fileteador – guerrero. Tiene un pincel en la mano a modo de lanza, está apoyado sobre un ornato, una hoja de canto que viene a ser su escudo y está parado sobre una lata de pintura. Es como un Óscar del filete”. Este año, el Encuentro se desarrollará en el Museo de la Ciudad, Defensa 217, entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre.

Una creación popular

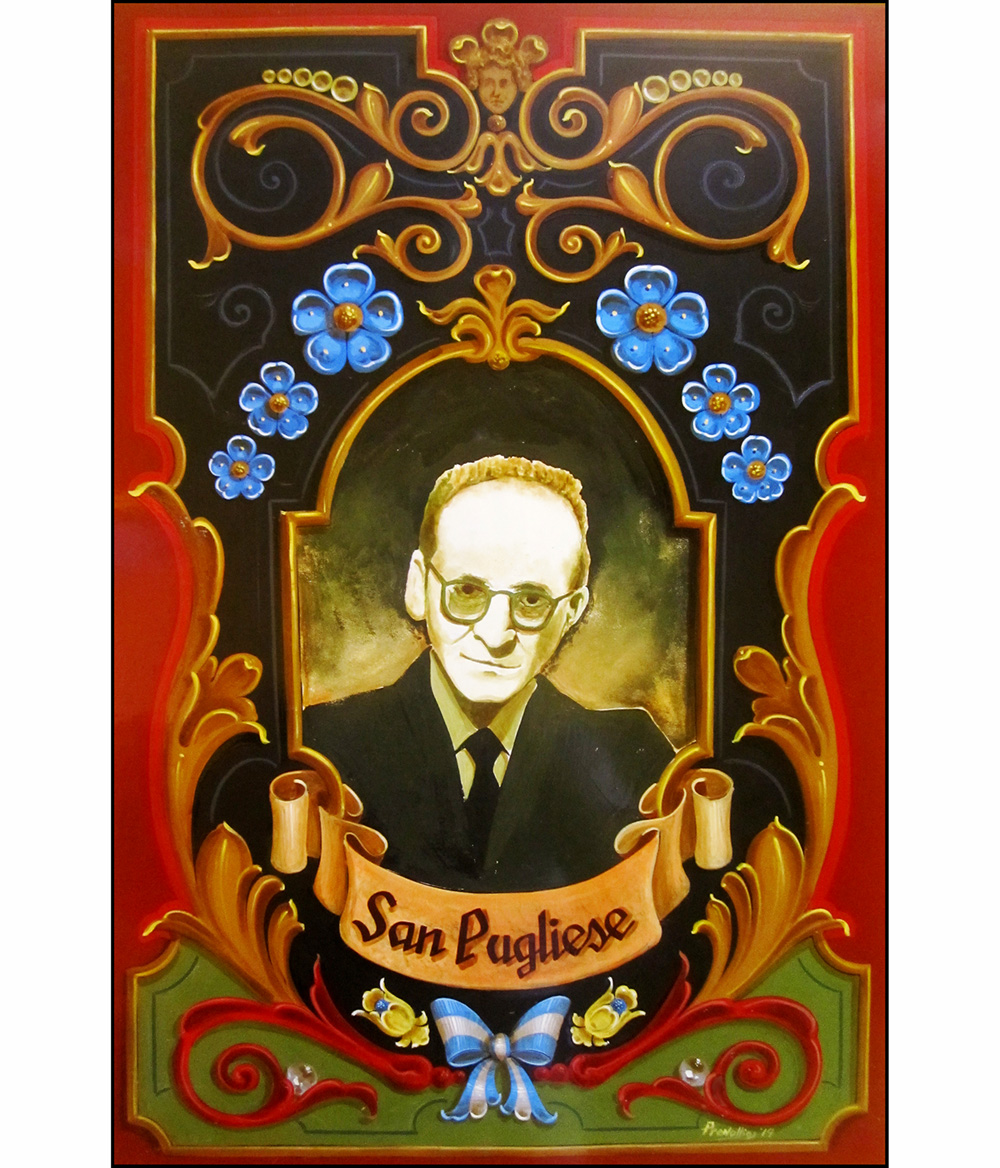

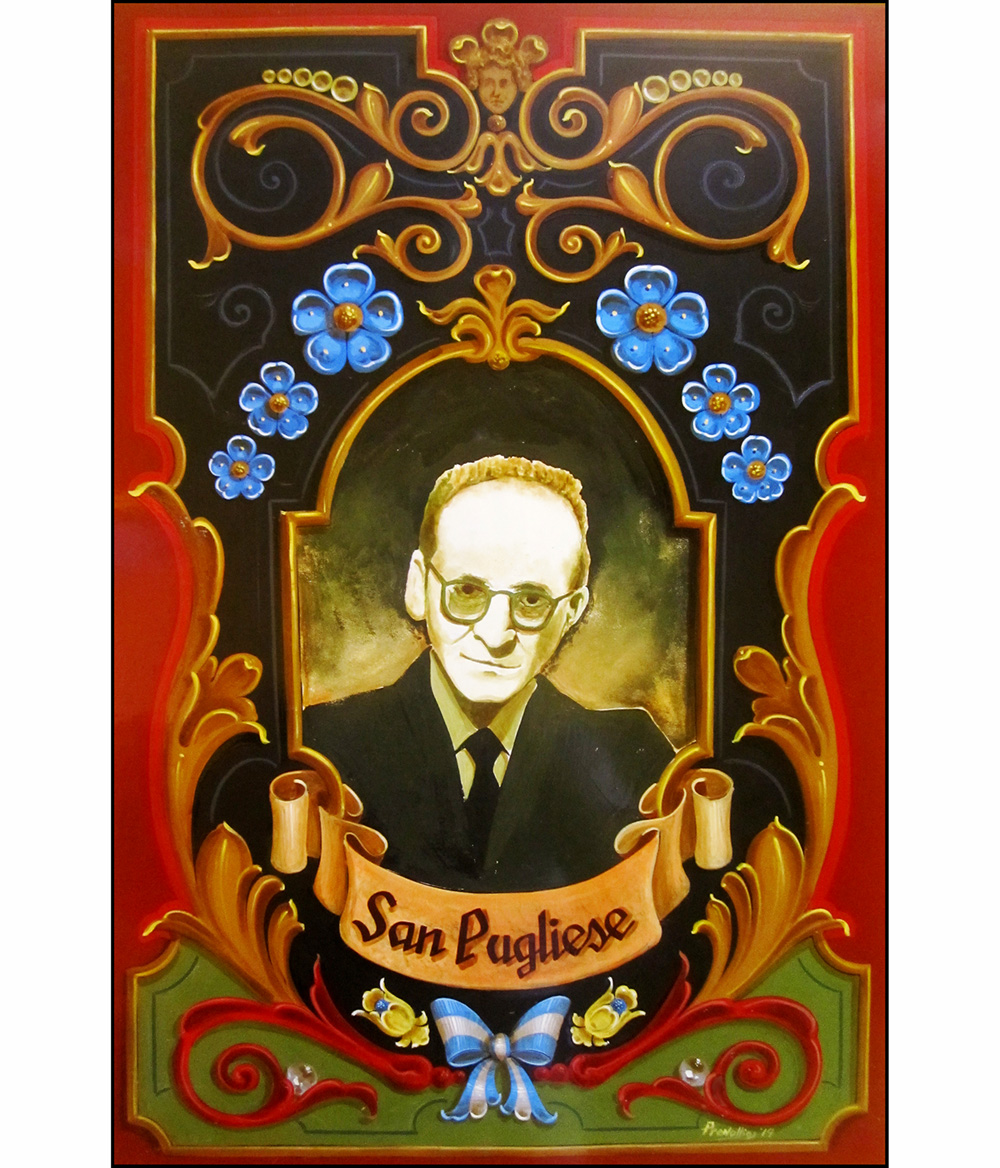

El filete porteño nació en la Ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX como un arte decorativo de vehículos; primero de carros y luego de camiones y colectivos. Se caracteriza por incluir imágenes de ídolos populares como Carlos Gardel o Diego Maradona y figuras religiosas entre las que se destacan la Virgen de Luján y el Gauchito Gil. Otro rasgo que lo distingue es el de celebrar la prosperidad, tanto en sus dibujos u ornatos como en las frases que incorpora: “El filete es alegre. Tiene flores, pájaros, cabezas de caballos, cintas, dragones, moños. Es muy recargado, colorido y tiene mucho contraste. La alegría también se ve en las frases que nunca hablan de lo malo ni de lo triste; son frases cortas que dicen alguna verdad”, explica el fileteador.

San Pugliese. Obra de Diego Prenollio. Gentileza del autor

Muchos términos vienen del italiano (‘filete’ viene de ‘finito’) porque los primeros en practicar el oficio fueron inmigrantes de dicha nacionalidad. Aunque no se conoce el nombre del primer fileteador ni la fecha exacta de cuándo el filete comenzó, sí hay una historia que relata el momento inicial. La anécdota cuenta que, en un taller de carrocerías de la Avenida Paseo Colón, dos chicos de origen italiano pintaron unos “chanfles” rojos sobre unos carros que por aquellos años eran todos de color gris. Se dice que al dueño de la fábrica le gustó y la idea fue rápidamente imitada en otros talleres. Más allá de considerar este relato como “un mito”, a Prenollio le interesa subrayar el carácter popular de la creación del filete: “Fue naciendo de a poco entre la gente que lo pintaba, el dueño de la carrocería y el cliente que pedía cosas para hacer. Tal vez la primera Virgen de Luján pintada en un carrito fue un pedido del dueño del carro y no del fileteador. Eso no está documentado, hay poco registro de las imágenes más antiguas”.

¿Qué se mantiene de aquellos primeros filetes?

Hay gente que pinta de un modo tradicional, principalmente carros para los desfiles. Algo que distingue al filete es que la mayoría de las veces es simétrico. En el filete tradicional, los espejos en los laterales de los carros tienen un ornato, la hojita que usamos siempre, que se une a una banda y se encierra en sí mismo. Para lograrlo, el dibujo se hace primero en un papel manteca, éste se pincha con un punzón y se espolvorea con una muñeca –un trapito– para que el talco pase por los agujeritos del papel y quede dibujado. Con este recurso, podés dibujar rápidamente todos los paneles de un carro. En un cuadro, que es algo bastante nuevo, no necesariamente lo tenés que hacer así.

Prenollio menciona que es posible comparar al filete porteño con otras técnicas pictóricas, como las decoraciones de vehículos en países como India y Pakistán o los carros antiguos ingleses. Y señala que “lo más parecido son los carros gitanos, por el tipo de voluta, pero la decoración se trabaja de otro modo. La técnica como se usa acá es propia del filete porteño”.

Diversidad frente a la globalización

En su definición de patrimonio cultural inmaterial, UNESCO incluye los saberes y técnicas relativos a la artesanía tradicional e indica que, pese a su fragilidad, ayuda a mantener la diversidad cultural frente a la creciente globalización: “La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida”.

La postulación del fileteado porteño ante UNESCO fue impulsada por la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, a cargo de Liliana Barela y dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un equipo de investigadoras, liderado por la antropóloga Liliana Mazettelle, convocó a los miembros de la Asociación de Fileteadores para reunir la información necesaria. “También armaron un mapa online para que uno pueda ver de manera virtual qué obras hay en la calle a lo largo de todo el país”, cuenta Prenollio. El material recolectado puede consultarse en la web.

¿Qué expectativas tiene la Asociación de Fileteadores respecto al proyecto?

La gente de Patrimonio presentó tres proyectos: filete porteño, bares notables y milongas porteñas. Los otros dos fueron rechazados por UNESCO pero el nuestro sigue en pie, es la única postulación por Argentina. Esto se empezó a trabajar hace casi dos años y se define en octubre. Creemos que si durante este tiempo el proyecto sigue es porque tiene buena perspectiva y hay un gran interés.

Imagen identitaria

“El filete porteño y el tango se asocian automáticamente porque el nacimiento de los dos fue paralelo y la decadencia también”, así explica Prenollio la inevitable vinculación entre estas expresiones artísticas. “Ambos se originan en la zona del Bajo junto a la orilla. Ni el tango ni el filete son de Barrio Norte. Recoleta no es un barrio fileteado; San Telmo y La Boca sí”.

Cuando se prohibió la tracción a sangre en Buenos Aires, los fileteadores que pintaban en las fábricas de carros quedaron desempleados y empezaron a pintar camiones y colectivos. Pero en la década del ’70 –mientras las orquestas grandes de tango empezaban a desaparecer– el filete fue prohibido en los colectivos con la excusa de que tanta decoración entorpecía la identificación de la línea y no dejaba leer el recorrido [Ordenanza 1606/75 de la Secretaría de Transporte, derogada en 2006]. “Cosas medio ridículas”, opina Prenollio y comenta que un proyecto de la Asociación es conseguir un subsidio para fomentar el fileteado en los colectivos y el empleo formal de fileteadores. “Eso ayudaría mucho a poner al filete un poco más en la calle y en el espacio que le pertenecía, que es el vehículo”, aclara.

Como fileteador y amante del tango, Prenollio se muestra optimista: “Veo un resurgimiento. Hay un montón de orquestas, cantores y compositores nuevos, y también hay fileteadores nuevos. Aunque ambas expresiones remiten a tiempos pasados, el tango está encontrando un espacio para hablar de lo que sucede hoy. Y con el fileteado estamos en un camino parecido, pero tiene que crecer la difusión. Para empezar a hablar de un filete actual es necesario que se mezcle con otras cosas, con otras técnicas”.

«Cuando no se pudo pintar más carros, seguramente hubo gente que dijo: “Ah, no, pero el filete en el colectivo no es filete”. Del mismo modo que hoy el body painting para algunos no lo es.»

En 2009, el tango recibió la distinción de UNESCO a la que hoy aspira el filete porteño. “La imagen que identifica a los porteños es el filete, no hay otra cosa –asegura Prenollio–. Así como el tango es la música de Buenos Aires y de Argentina, la idea es que el filete se abra un poco y sea la imagen nacional”.

Clásico y moderno

¿Cómo se forma un fileteador?

La manera de enseñar siempre fue de un maestro a un aprendiz en el trabajo concreto. El fileteador tenía un asistente a quien le hacía lavar los pinceles, pintar de liso, rellenar. Le iba enseñando de a poco hasta que el tipo podía salir a trabajar solo. Los cursos en que el fileteador abre su taller y la gente va a aprender son relativamente nuevos. A nivel institucional o formal en las academias no se enseña. Estamos hinchando para que se incluya al menos como extracurricular pero cuesta mucho. Si el proyecto de UNESCO sale nos va a servir para impulsar muchas de estas cosas.

¿Cuáles son las salidas laborales para el fileteador?

Ahora, por ejemplo, mucha gente del tatuaje se interesa por el filete. La mayoría de los que dan clase tienen un alumno tatuador. Supongo que es porque se asemejan en ciertos dibujos como lo tribal, aunque la técnica es otra porque tenés que trabajar con tinta sobre el cuerpo. En mi caso, hago carteles y vidrieras o persianas de negocios. Y con un amigo pintamos murales en la calle o en escuelas, la idea del proyecto es mezclar filete y graffiti. Hay que traducirlo para que la imagen final se vea como un filete, aunque esté hecho con aerosoles o con brochas anchas. El pincel de filete, al ser angosto y largo, no podés usarlo en la pared, tampoco sobre la ropa ni en body art. El filete puede construirse a partir de vectores con un programa de diseño gráfico. También se está usando en las murgas en la decoración de trajes, bombos y estandartes. El filete porteño encontró muchos espacios donde modernizarse.

¿El filete modernizado es considerado del mismo modo que el tradicional?

Para muchos, el filete auténtico es sólo el tradicional. A mi criterio puede ser todo. Si la imagen que veo me hace pensar en un filete creo que es suficiente. Para mí está bueno que existan las dos cosas: gente que se mantenga en la tradición y en las bases y otros que quieran romper con eso y llevarlo a otro plano. Cuando no se pudo pintar más carros, seguramente hubo gente que dijo: “Ah, no, pero el filete en el colectivo no es filete”. Del mismo modo que hoy el body painting para algunos no lo es.

Un sentimiento alegre que se pinta

En opinión de Prenollio, el filete siempre fue menospreciado. Tal vez por tratarse de un oficio o por la costumbre del anonimato, “el fileteador nunca fue reconocido como un artista así como el filete no fue reconocido como un arte”.

“El fileteador nunca fue reconocido como un artista así como el filete no fue reconocido como un arte”.

Es arduo el camino que ha recorrido el filete porteño, de la mano de sus defensores, para conquistar el lugar que merece. En el 2006, fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 1941). Y en el 2007 se instauró la Exposición Permanente del Arte del Fileteado Porteño en el Museo de la Ciudad (Ley 2350). Sin embargo, el Museo del Filete –que en verdad es un bar– tuvo que esperar cinco años para ser inaugurado. Allí se exhibe una parte de la colección más grande de filete porteño, que fue donada por el artista catalán Nicolás Rubió en 1971 y que el Museo guardó durante 30 años. “Rubió fue la primera persona que se dio cuenta que el filete era algo más que un carrito pintado paseando por la calle”, destaca Prenollio. Junto a su mujer, la fallecida escultora Esther Barugel, fueron recolectando piezas desde 1950 y se embarcaron en una investigación que quedó plasmada en el libro Los maestros fileteadores de Buenos Aires. En septiembre de 1970, Rubió organizó la primera muestra de filete porteño, en la prestigiosa galería Wildenstein. Fue cubierta por los medios de aquella época y resultó un éxito. “A todos les parecía curioso ver un pedazo de carro colgado, cuando hacía unos años era del lechero que pasaba por sus casas y nadie le daba mucha importancia”, analiza Prenollio. Y continúa: “Es interesante que Rubió, el tipo que consiguió ver al filete porteño por primera vez, sea extranjero. Quizás era algo tan cotidiano que la gente de acá no le daba importancia”. Este aspecto puede pensarse hoy en relación al turismo, ya que muchos fileteadores sólo encuentran un interés real por su trabajo en los turistas que recorren las ferias de San Telmo y La Boca. “Nos debemos revalorizarlo desde acá”, enfatiza Prenollio. En su análisis, sostiene que actualmente sigue existiendo un menosprecio hacia el oficio, y menciona que en Internet se pueden encontrar comentarios como: “Pensé que el filete era un pescado” o “Eso es una mersada, una grasada”. Aunque entiende que pueda ser que sea una cuestión de gusto, se inclina a pensar que ese tipo de opiniones se deben a un desconocimiento de todo el trabajo que lleva. “Puede parecer sencillo pero lleva mucho tiempo lograr una obra bonita, vistosa, bien hecha y con calidad. Hay que estudiar y practicar mucho para lograr ser un fileteador más o menos bueno. Yo estoy en ese camino, tratando de mejorar, por suerte tengo amigos que son grandes maestros y muy generosos».

¿Cómo definirías al filete porteño?

Ricardo Gómez, un maestro que ya falleció, retoma los dichos de Discépolo sobre el tango y dice: “Si el tango es un sentimiento triste que se baila, el filete es sentimiento alegre que se pinta”. Y hay otra frase de Carlos Carboni, también fallecido, quien fue uno de los maestros más reconocidos por todos. Cuando se acercó a ver la famosa primera muestra en los ‘70, dijo: “Me asombra que la gente se asombre de lo que antes no se asombraba”.

Actualización 15/09/2015

Sep 9, 2015 | destacadas

El portazo de una puerta en miniatura, las palmadas de un abrazo o los pasos apurados del caminar de Doña Mariquita. No importa quién sea el personaje en acción, el fabricante de sonidos está sobre un costado del escenario y se llama Sebastián Pozzi, el actor y dramaturgo que realiza los efectos en sala en todas las obras del ciclo. “Hoy irradiaremos en vivo M’hijo el dotor, de Florencio Sánchez, en versión radial de Silvana Manfredi”, anuncia en los micrófonos de pie Thelma Biral, directora de la obra, mientras los actores –libreto en mano– aguardan sentados, luego de haber recorrido el pequeño pasillo de la sala al calor de los aplausos. Radioteatro en el Cervantes se presenta cada jueves a las 19 en el Teatro Nacional Cervantes (TNC), con dirección general de Víctor Agú y elencos protagonizados por Nora Cárpena. Lo especial del radioteatro es, según Pozzi, “el poder de la imaginación. Este ciclo ayuda a rescatar un género que cuando lo ves, te enamorás”.

La propuesta recrea obras clásicas del teatro argentino y homenajea a un género que, por distintas circunstancias, ha sido relegado. Sobre el escenario de la Sala Trinidad Guevara, Cárpena celebra al radioteatro con una frase de Agú y da comienzo al espectáculo: “El que escucha con su imaginación se convierte en co-autor, co-escenógrafo, co-protagonista”. La mención de los artistas por orden de aparición, el sonido pastoso de las canciones y la entonación de relatos y diálogos transforman la atmósfera y recuerdan a la época de oro del radioteatro, que en las décadas de 1940 y 1950 se impuso como género dramático de masas en la radiofonía argentina. Desde abajo del escenario, Biral indica con su mano el ritmo de los actores y las entradas y salidas de la música durante toda la función.

Los actores de la obra » M’ hijo el Dotor» de Florencio Sánche con dirección de Thelma Biral.

Actores: Nora Cárpena, Luciana Ulrich, Thelma Demarchi, Claudia Cárpena, Salo Pasik, Héctor Calori, Alvaro Ruiz, Aldo Pastur y Sebastián Pozzi.

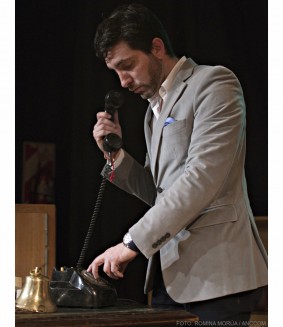

“El radioteatro conserva algo que es artesanal y genuino, es parte de la magia”, señala Pozzi. Los actores siguen el libreto y se acercan a los micrófonos cuando es el turno de su participación. Mientras tanto, Pozzi efectúa los sonidos que la obra requiere, ya sea con su propio cuerpo o manipulando elementos como una pequeña puerta o una silla para indicar el momento en que un personaje se sienta. “Nora Cárpena muy graciosamente me dice ‘el hombre orquesta’. Estoy con una pata haciendo un efecto, con una mano saludando, metiendo algún bocadillo. Para lo que haga falta, ahí estoy. Necesitás mucha concentración y estar atento a todo lo que va pasando para crearle la fantasía al espectador que puede cerrar los ojos e imaginarse cómo es ese Don Olegario, si es alto, si es bajo, si tiene bigote o sombrero”.

En el caso de un beso, por ejemplo, lo más común es que lo haga el mismo actor sobre su propia mano para no generar distracciones. “Al tratarse de un repertorio de sainetes de principios del siglo XX, los efectos son muy limitados –explica Pozzi–. No hay efectos especiales como timbres o cosas grandilocuentes. Mi humilde trabajo es ir, acompañar al actor cuando va hacia adelante, ver cómo es el caminar de cada uno, si usa tacos, si va en chancletas, si los pasos son en la grava o en el pasto, cómo apoya algo, cómo toman mate”.

Pozzi, que empezó haciendo radioteatro como un juego en su ciudad natal, Curuzú Cuatiá en Corrientes, tuvo “la dicha y el placer” de heredar los efectos radiales de Ernesto Catalán, pionero en hacer sonidos especiales en sala. Desde 2012, Pozzi utiliza dichos elementos en “La radio en el teatro”, un programa que se emite los sábados a las 22 por Radio Provincia y donde el equipo, dirigido por Agú y encabezado por Cárpena, revive la obra de Alberto Migré.

“El radioteatro conserva algo que es artesanal y genuino, es parte de la magia”, señala Sebastián Pozzi.

A sala llena

“Estamos hasta las manos”, le dijo el acomodador al responsable del ingreso al Teatro Nacional Cervantes, al tiempo que la Sala Trinidad Guevara se llenaba. Como cada jueves, algunos asistentes eligieron sentarse en la escalera para no perderse el espectáculo, mientras que unas cuarenta personas quedaron afuera por capacidad agotada. “En cualquier momento van a tener que poner a la gente arriba del escenario porque están hasta las escaleras completas, todo lleno –bromeó Pozzi–. La sala se llena desde la primera función, evidentemente a la gente le gusta y lo pasan de boca en boca”.

Las funciones en el Cervantes recrean el hábito del radioescucha. El público de todas las edades reacciona, se ríe y comenta como si estuviera escuchando la radio. “Hay un feedback muy rápido que para nosotros es espectacular”, observa Pozzi.

Radioteatro en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque no considera apropiado hablar de un resurgimiento del género, Pozzi advierte un interés. “La gente se va animando y quiere entretenerse de otra manera. En cuatro años que llevamos haciendo el programa en Radio Provincia, vemos que hay repercusión. Incluso a principio de este año fuimos con una obra de radioteatro al Astor Piazzola de Mar del Plata, que tiene mil localidades y se llenó, no lo podíamos creer. La gente lo disfruta mucho y tiene que ser una fuente de trabajo para muchos compañeros”.

Hasta diciembre, el público puede elegir entre dos opciones en el Teatro Nacional Cervantes: “ver” los hilos de la magia sonora o cerrar los ojos y entregarse a la imaginación.

M’hijo el dotor dará su cuarta y última presentación el jueves 10 de septiembre con Nora Cárpena en el rol protagónico de Doña Mariquita y Luciana Ulrich en una destacada interpretación de los vaivenes emocionales de Jesusa. Salo Pasik, Héctor Calori, Claudia Cárpena, Aldo Pastur, Álvaro Ruiz, Thelma Demarchi y Sebastián Pozzi completan el prestigioso elenco.

El ciclo continúa con las adaptaciones radiales de Un guapo del 900, El debut de la piba, Los disfrazados y El casamiento de Laucha. Las localidades gratuitas se retiran en la boletería del teatro dos horas antes de cada función.

Sep 9, 2015 | inicio

La Villa 20 forma parte de la Comuna 8, en el barrio de Villa Lugano. Bordeada por las avenidas Escalada y General Fernández de la Cruz linda, por un lado, con la Escuela Federal de Policía y, por otro, con el recientemente construido Polo Farmacéutico. Delante de la Villa está el estacionamiento de la Policía y al lado un predio vacío, que solía ser un cementerio de autos. Desde hace diez años, los vecinos esperan que se cumpla la Ley de urbanización para acceder al derecho de tener una vivienda digna. “Queremos que realmente se cumpla la urbanización, porque esto causa la desigualdad”, reclama Marisa Llanos, vecina del lugar.

Predio recuperado y el paredón, vista desde arriba.

El 11 de agosto de 2005, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, la Legislatura Porteña sancionó la ley 1.770 que en su artículo 3º dice: “El Poder Ejecutivo deberá realizar, en el término de noventa días de promulgada la ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante”, el texto finaliza con la exigencia: “El Poder Ejecutivo debe realizar antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo”. Sin embargo, recién hoy, diez años después, y tras la toma del predio y su posterior desalojo forzado, comienzan las tareas de análisis y saneamiento.

Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2007, el predio vecino a la Villa era utilizado por la Policía Federal “como depósito de vehículos afectados a causas judiciales o abandonados en la vía pública” y esa acumulación y abandono de chatarra tóxica producía “un grave daño ambiental, que pone en riesgo la vida y la salud de los miles de habitantes de la Villa 20”. A fines de ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional firmaron un convenio para recuperar las tierras con el fin de construir viviendas. Todo se empezó a concretar en 2009, cuando un juez ordenó vaciar el predio para comenzar su limpieza y desinfección. Marta Lado, encargada de la secretaría Ad Hoc para el trámite de los expedientes colectivos en materia de derechos económicos sociales y culturales, bajo la órbita de la jueza Elena Liberatori, contó sobre el problema: “Fue un proceso largo para poder sacar los automóviles de ese predio. Porque el expediente tiene muchos años, y dicen que hace muchos años que no se hace nada, pero primero había que conseguir que esos autos destruidos fueran a alguna parte”. Finalmente, la última etapa del vaciamiento terminó a fines del 2013, cuando debió comenzar el saneamiento del suelo contaminado.

Marcha por la urbanización de la Villa 20. 25 de agosto de 2015

Barrio Papa Francisco

Luego de retirar la totalidad de los autos abandonados, la tierra contaminada permaneció a la espera del análisis. Pero algunos vecinos, ante la demora, decidieron hacer visible su demanda y se asentaron allí. El 5 de febrero de 2014 se produjo la toma de los terrenos, a los que sus habitantes llamaron Barrio Papa Francisco. “A principios de marzo logramos hacer una audiencia enorme con vecinos y legisladores. Ahí se fijaron líneas muy claras de trabajo, y yo les dije desde el primer momento que no me pidieran baños químicos, ni nada para la toma, porque la toma es un modo inapropiado de reclamar algo legítimo. Lo que podíamos hacer frente a esa situación, y yo para eso me comprometía, era trabajar la desocupación pacífica. Desocupación en función de obtener del Gobierno el compromiso de ver cómo íbamos al tema de fondo, que era el reclamo de la vivienda”, contó la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Liberatori fue quien estuvo presente en el diálogo con los vecinos de Villa 20, y quien luego actuó como mediadora ante el Estado: “Habíamos avanzado bastante, porque para agosto estaba fijada la audiencia pública de la Ley 1.770, en el Parque Roca. Nos costó pero el Gobierno finalmente accedió. Teníamos una agenda, había gente de la Facultad de Arquitectura, con anteproyectos para la tipología urbana del barrio. Fuimos al barrio, nos reunimos en una escuela para hablar con los vecinos y explicarles que íbamos hacer la audiencia y que era una oportunidad”, agregó.

Para Liberatori la toma provocó una “contaminación política” dentro de aquella situación de negociación: “Ese desparramo que hicieron algunos no dejó participar a los vecinos que venían a enterarse de cómo era una audiencia pública. Entonces vino el desalojo, y después todos lloramos, y ahí se terminó todo”. Seis meses después de la negativa de los vecinos a retirarse voluntariamente del predio, el 23 de agosto de 2014, la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, decidió el desalojo que llevaron a cabo la Policía Metropolitana y la Gendarmería. Según Liberatori, el desalojo también era la última medida para la jueza Iñiguez, por eso se realizó en el mes de agosto y no al comienzo de la toma: “Estoy convencida de que el abordaje de los conflictos no tiene que acudir en primera medida a lo punitivo y a lo represivo. Nos hubiera dado muchísima más fuerza, confiar en el camino legal que estábamos haciendo y poniendo en pie. Después de una audiencia, inclusive para los legisladores, hubiéramos llegado de otra forma”, dijo la jueza. Luego del desalojo, Liberatori exigió al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento efectivo del plan de urbanización y estableció este año, 2015, como plazo límite.

“Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si ya el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”, Marcelo Urquiza.

Por otro lado, algunos vecinos reivindicaron la medida como un modo de hacer valer sus derechos. Marcelo Urquiza, delegado de la Junta Vecinal de Villa 20, dijo: “Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”. Urquiza tiene 40 años y se crió en el barrio. En la Villa 20 vivieron sus abuelos, sus padres, y ahora sus hijos y nieto. Marisa Llanos también vive en el barrio. Su mamá vino de Bolivia hace 26 años y ella nació y creció en Lugano. Ahora es militante del Frente de Organización en Lucha y estudia para ser maestra de primaria. Llanos comentó: “Yo no estoy en contra, pero creo que había que buscar otra solución. La solución no es tomar un terreno, sino un plan de urbanización. Pienso que deberían hacer departamentos, y que los vecinos, la gente que necesita, que lo pague en cuotas a la medida de sus posibilidades”.

Situación actual

El 25 de agosto pasado, distintas agrupaciones junto con habitantes de la Villa 20, y en compañía de vecinos de otras villas de la Ciudad, se movilizaron desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno para recordar los diez años de la sanción de la Ley 1.770, su incumplimiento, y el primer año transcurrido desde el desalojo del predio. El pedido general era de una solución a la crisis habitacional: “Así como nosotros estamos desamparados por el Gobierno de la Ciudad, están también las otras villas, muchos barrios humildes que tienen la misma problemática que nosotros, que les falta urbanización, no tienen luz, no hay agua ni cloacas. Y todo le compete hoy al Gobierno que está conduciendo la Ciudad. ¿A quién le vamos a reclamar?”, se preguntaba Marcelo Urquiza. Mientras que Marisa Llanos hacía hincapié en la igualdad de derechos y obligaciones: “Si se corta la luz, nosotros no podemos reclamar porque no pagamos nada. Pero queremos pagar, queremos tener los mismos derechos que cualquier persona, así podemos reclamar. Pero no, nos tenemos que quedar como estamos y aguantar a que ellos quieran arreglarlo. Esa es la situación de todas las villas, todas sufren lo mismo”, aseguró la militante.

Chicos jugando al lado del paredón que divide el predio de la villa.

Durante este año, los habitantes de la Villa 20 no vieron que se realizaran mejoras en los terrenos. Urquiza comentó que lo único que se hizo fue “un paredón de dos metros y medio que rodea al barrio y esconde a la Villa del resto de la sociedad. Lamentablemente hay una falta de voluntad política en la Ciudad de Buenos Aires, donde los derechos de los ciudadanos los guardan en un cajón”. Virginia Gutiérrez vive en la Villa desde el 2001 y desde la terraza de su casa se puede ver el muro y el predio. Gutiérrez contó que durante la toma se vivieron momentos tensos de violencia y tiroteos y que aún recuerda a las personas que corrían llorando cuando las topadoras aplastaron sus casas y pertenencias. Ella alojó algunos vecinos en su casa por un tiempo, pero después muchos se fueron del barrio: “Algunos los llevaron a hogares pero se quedaron sin nada. Otros se fueron con familiares, y algunos se volvieron a sus países”. En cuanto a la movilización, opinó: “No sé qué va a pasar pero para mí hay que seguir. Por lo menos conseguir que se construyan las calles, que pongan el agua y la luz. No hay que dejarlo y acordarnos solamente una vez por año”. De la misma manera, la jueza Liberatori subrayó: “Lo que falta es la voluntad política. ¿Dónde está la voluntad política?: En la urna. No sale de mi firma, ni nos compete a los jueces forzar la voluntad política. Por eso las cosas no salen, andan de a tumbos, porque contra eso no podemos. La voluntad política es inexistente para ciertas cosas. Porque donde hay voluntad política las cosas caminan, y salen”. Por último, la jueza confirmó que el proceso de saneamiento ya comenzó, y adelantó que durante el mes de julio recibieron en el juzgado un avance: “Nos llegó un informe en donde se recategorizó el predio de la toma y dice que se van a construir 800 viviendas, que va haber comercios minoristas y distintos núcleos que llaman “nido” en donde darán talleres. Eso fue lo último que hemos recibido, y para nosotros fue una sorpresa. Con lo cual ahora, estaremos trabajando sobre esta segunda parte”, finalizó.

Sep 2, 2015 | destacadas

«No tiene entidad. No está muerto ni vivo. Está desaparecido», sentenció en 1979 el dictador Jorge Rafael Videla. De esta manera (no) respondía a las preguntas de quienes buscaban conocer el destino de sus familiares y amigos. A partir de ese momento, el término comenzó a ser uno de los símbolos más representativos de lo que conformó el plan sistemático ideado por los represores y llevado a cabo desde el Estado terrorista: secuestro, tortura, robo de bebés y asesinato. Por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), cada 30 de agosto se conmemora el Día internacional del Detenido Desaparecido. La fecha fue declarada como “Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada” por la Asamblea de la ONU en el año 2010, a través de la Resolución 65/209. Carlos Pisoni, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, contó a ANCCOM: “Lo que sucede con la figura del desaparecido es algo que sólo los que tenemos familiares desaparecidos podemos explicar. Es un mecanismo muy traumático porque no tenés el cuerpo, no sabes dónde está ni qué pasó”.

La desaparición forzada es un delito que implica la violación de múltiples derechos humanos y que constituye un crimen de lesa humanidad. Se caracteriza por la privación ilegítima de libertad de una persona por agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo. Las consecuencias de este delito imprescriptible se prolongan a lo largo de los años y afectan a familiares y allegados de las víctimas que no logran conocer su paradero y la verdad sobre su destino. Para Manuel Gonçalves, nieto restituido, la lucha por la memoria es una tarea que se ejerce todos los días: “La búsqueda tiene que ver con algo permanente. Hay casi 400 jóvenes que son desaparecidos con vida, porque fueron robados durante la dictadura y todavía no los hemos encontrado”. Explicó que, actualmente, las estrategias para encontrarlos buscan interpelar a jóvenes que posiblemente han formado familias pero continúan ignorando la verdad de sus orígenes: “La identidad que no han resuelto se va transfiriendo a sus hijos. Logramos crear una conciencia de que los que estamos buscando pueden ser ellos mismos, su pareja, su amigo, su profesor”.

La ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, hoy convertido en centro cultural.

Parte fundamental de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es la resignificación continua de los espacios donde funcionaron centros clandestinos de detención. Un ejemplo emblemático es el de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde circularon al menos cinco mil personas y que corrió riesgo de ser convertida en un “Parque de la reconciliación” durante la segunda presidencia de Carlos Menem. En 1998, se había firmado el Decreto 8 que proponía la demolición del edificio para la creación de un espacio verde y público, con la excusa de promover la unidad nacional. Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, recordó las movilizaciones que se organizaron en aquel entonces, cuando peligraba el edificio por el que había circulado su marido y compañero de militancia: “La ESMA era un espacio que debía conservarse. Nos parecía atroz querer borrar la historia para construir un parque”.

Seis años después, el presidente Néstor Kirchner abría las puertas de la ex ESMA para que la sociedad en su conjunto y los organismos de derechos humanos comenzaran a adueñarse paulatinamente de cada pabellón. Iniciaron las propuestas de talleres, actividades y muestras, al mismo tiempo que se trataba de plasmar la lucha y de reivindicar a los treinta mil detenidos desaparecidos. Delia Giovanola, de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó el pensamiento unánime de los organismos de derechos humanos: “Ese lugar que fue lúgubre, donde hubo tanto horror, tanta muerte, tanto grito, ahora está lleno de luz y de vida, de alegría y juventud”. Lois agregó: “Nosotros pensábamos en recuperar el lugar y que el centro clandestino como tal no se modificara. Desde el 98 a acá, no hubiera pensado jamás que la ESMA fuera lo que es hoy. Por donde caminaron los nuestros rumbo a su propia muerte, hoy ves chicos, jóvenes. Donde hubo muerte, hay vida. Esa es la gran satisfacción”.

Los organismos de derechos humanos no hablan nunca de revancha ni de venganza, ya que sostienen que eso los dejaría ubicados en la misma situación que la de los represores: “Si la venganza y el odio estuvieran dentro nuestro, nos convertiríamos en algo muy parecido a los genocidas y, la verdad, somos totalmente lo opuesto”, dijo Gonçalves. Lois, por su parte, añadió: “La verdad es que vamos detrás de la justicia. Ninguno de los nuestros jamás agarró un represor y lo agredió, le pegó o lo mató. Nos guía, más que nada, la alegría de recuperar estos lugares”.

Familiares de Jorge Oscar Benítez y Angel Servando Benítez, militantes detenidos desaparecidos en una intervención artística organizada por el Espacio Memoria y el Grupo de Arte Callejero (GAC) en la ex ESMA.

Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aclaró que primero estuvo la necesidad de saber qué había pasado con sus hijas e hijos y luego vino la planificación de la resistencia. Cuando las madres comenzaron a organizarse, necesitaron algo que las identificara y las representara: así surgieron los pañuelos blancos que llevan bordados los nombres de los desaparecidos, hoy símbolo indiscutible de su lucha: “El genocida Videla había dicho que los desaparecidos no eran, no estaban, no tenían identidad. Eso nos movió. Nuestros hijos tienen identidad, así que los nombramos”. El plan de la represión buscaba eliminar los rasgos identitarios de sus víctimas. Una vez secuestrados, se los mantenía encapuchados, incomunicados, se les asignaba un número y se les quitaban los bebés. Los dictadores se constituyeron así como los poseedores de la vida y la muerte. Giovanola sostuvo: “Hubiera querido que a mi hijo lo juzguen como se está juzgando ahora a los militares genocidas. Sin embargo, los represores no están conformes. ¿Y nosotras tenemos que estar conformes con que, sin juicio, sin nada, no sólo se los condenó, sino que se los mató?”

En relación a los juicios que se están llevando a cabo para juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, Pisoni habló sobre el caso de Jorge Julio López, quien desapareció tras declarar contra el represor bonaerense Miguel Etchecolatz, en septiembre de 2006: “Fue un mensaje muy claro para que los testigos, los sobrevivientes, no siguieran declarando durante el avance de los juicios. Pero produjo el efecto contrario, porque estamos muy lejos del momento en que gobernó el miedo. Es muy difícil que nos puedan callar después de todo lo que pasó, lo que vivimos y sufrimos. Este momento llegó para quedarse”.

Los representantes de los organismos de derechos humanos convocan a la sociedad en su conjunto a formarse e informarse: “Ser consciente de lo que pasó es una de las mejores herramientas para que nunca más vuelva a suceder”, dijo Gonçalves.

Ex Esma.

Ago 25, 2015 | inicio

Con el objetivo de celebrar sus primeras tres décadas de vida, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA organizó, la semana pasada, el Congreso Latinoamericano de Comunicación “30 años de Itinerarios Intelectuales”. Participaron docentes, estudiantes, graduados e investigadores que ofrecieron más de cuatrocientas ponencias académicas y decenas de presentaciones de libros, paneles de debates, videoconferencias, proyecciones y muestras de teatro, danza y poesía. Hubo homenajes a los profesores fundadores, invitados extranjeros y una prolífica Feria de Editoriales Independientes que se extendió en la planta baja del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.

El Congreso – que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Defensoría del Público y la Facultad de Ciencias Sociales- cerró sus actividades con un panel realizado el pasado viernes en el auditorio Roberto Carri. Allí expusieron Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata; Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional; el docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Gustavo Bulla; y el anfitrión del encuentro, Diego de Charras, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

Saintout abrió el debate y resaltó la importancia de la construcción colectiva que llevó adelante el Congreso. Después valoró la institucionalización de los estudios de la Comunicación que se llevó a cabo en toda la región en los últimos 30 años. “Ahora estamos diseñando las próximas tres décadas. Formamos parte de un momento en el que muchos de nosotros sentimos que la historia no solo no se acabó sino que podemos tocarla y está en nuestras manos”, señaló la decana y propuso como ejes para pensar el futuro universitario los conceptos de soberanía, intervención, acceso y masividad. Además, propuso la defensa de la educación superior como un derecho humano. “La universidad –completó- no solo debe ser pública sino también popular, distinta a la que hoy tenemos, tiene que estar en constante transformación a partir de las necesidades del pueblo”.

«La universidad no solo debe ser pública sino también popular, distinta a la que hoy tenemos, tiene que estar en constante transformación a partir de las necesidades del pueblo”, Florencia Saintout.

La decana platense también reafirmó la necesidad de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “No estamos hablando solamente de medios de comunicación –argumentó-, estamos en un contexto político-histórico en el que los grandes opositores de los gobiernos populares que han hecho tremendas transformaciones en todas nuestra región aparecen travestidos de medios de comunicación. Debemos tener en claro para quiénes y también contra quiénes investigamos”.

A continuación, Calzoni recorrió los cambios que se dieron en las universidades desde la creación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, que coincidió temporalmente con el retorno de la democracia. Mencionó las profundas transformaciones en los modos de vivir y leer la realidad. En ese contexto, mencionó la necesidad de las nuevas alfabetizaciones, la digital y la mediática.

Bulla, por su parte, también marcó como un hito la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Reveló que tuvo el privilegio de participar coordinando más de veinte foros de discusión, muchos de ellos en las universidades públicas. Así, se encargó de condensar en este hecho la importancia de estas instituciones en la historia del país. En ese sentido, resaltó la creación de catorce nuevas universidades que devolvieron la idea de un horizonte posible a las nuevas generaciones. “Ya no hay vuelta atrás”, sentenció.

Diego Rosemberg, coordinador de ANCCOM, participando del panel «Noticias, periodismo y universidad».

El último orador, Diego De Charras, director de la carrera, más que cerrar el congreso abrió un debate: “¿Hacia dónde vamos?”, inquirió. Tras rescatar las posibilidades que brinda el nuevo edificio y la recientemente aprobada modificación del plan de estudios, respondió él mismo a su pregunta: “Estamos yendo en dirección a saldar este reclamo histórico que se le hace a la Carrera de Comunicación en la UBA acerca de la falta de práctica –subrayó-. Y pasamos de una práctica de formación a una de producción, que ya empieza a ser autónoma de la formación curricular”.

En este sentido, De Charras resaltó la importancia de la reciente puesta en funcionamiento de ANCCOM, la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación, a partir de marzo de 2015, vinculada con las exigencias del nuevo plan de estudios y con un contexto que reclama también un nuevo rol a la Universidad: “No sólo se trata de pensar sino de actuar críticamente en la práctica de los medios”, señaló.

Alerta Pachuca en el cierre del Congreso Latinoamericano de Comunicación.

Ya fuera del estrado, De Charras confirmó que, en poco tiempo más, se sumará a ANCCOM la producción radial de Planeta Sociales, una agencia de publicidad de la Carrera y otra de producción de prácticas comunicativas en organizaciones sociales. “Hay una dinámica de ponderación de la acción y de la participación en la producción que ya no tiene vuelta atrás. Ya no se trata solo de pensar y me parece maravilloso”, concluyó el director de Ciencias de la Comunicación antes de ir a escuchar a Alerta Pachuca, la banda que cerró con música y baile los festejos de cumpleaños universitario.