Jul 8, 2015 | inicio

«El afro argentino está de la peor de las maneras: invisibilizado». Así resume su trabajo Alejandra Egido, actriz y directora cubana que dirige la Compañía Teatro en Sepia, un colectivo de mujeres que a través del arte representa y transmite las problemáticas históricas de la comunidad afroamericana en el país y en la región.

Invisibilización es la palabra que se repite en la mayoría de los testimonios. La comunidad afro en Buenos Aires busca, a partir de su cultura, combatir, sobre todo, sus consecuencias. «Si se consigue hacer sensible a la sociedad y al Estado sobre la presencia, las necesidades y la identidad de los y las afro, las actitudes cambian», asegura Egido.

Ese es el objetivo de obras como «Afrolatinoamericanas. De voces, susurros, gritos y silencios», declarada de interés por la Ciudad de Buenos Aires y que recupera las voces de mujeres negras. «Si alguien en la sociedad necesita respeto, desde todo punto de vista, es la mujer. Ni hablar la mujer negra», sentencia la directora.

Alejandra Egido llegó en 2007 a Argentina. Por esa época, participó en encuentros en el Palacio San Martín donde se debatía sobre las temáticas de la comunidad afro. «Estaba llenísimo. Cuando vi a tanta gente, no lo podía creer —dice a ANCCOM—. A mí me contaban que en Argentina, los negros habían muerto por la fiebre amarilla y las guerras por la independencia. Nunca había visto en otras partes del mundo que el fenómeno del racismo sea invisibilizar a alguien», cuenta Alejandra.

El trabajo artístico, dentro de la Compañía Teatro en Sepia, va de la mano de la defensa de los derechos de los afros. Carmen Yannone, una de las actrices, cuenta lo difícil que es para los más jóvenes reconocerse identitariamente dentro de su comunidad. «La palabra ‘negro’ para la sociedad, es lo feo, lo pobre, lo peor. Los hijos de mis sobrinas, por ejemplo, son blancos y dicen ‘yo no soy negro’. Tengo otros sobrinos que me agradecen por mostrarles que ser negro es un orgullo», explica Yannone.

Egido ejemplifica con situaciones aparentemente normales que se viven a diario, como la historia de la hija de una amiga, que también es afrodescendiente, a la que le preguntaron por la calle: «¿De dónde sos?». Silvia Balbuena, otra de las actrices de la obra, amplía: «Es muy feo que te pregunten eso, respondas ‘de Argentina’ y te repregunten: ‘¿Y de dónde son tus abuelos?'».

El 23 de diciembre de 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que proclama el Decenio Internacional de los Afrodescendientes entre 2015 y 2024 e impulsa programas que apunten a «promover el respeto, la protección y la realización” de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como también difundir su herencia y su cultura.

Desde el año pasado, la Compañía Teatro en Sepia integra uno de los organismos que trabaja para implementar esos programas: la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Katherine Fernández, una de las activistas que llevan adelante este proyecto, cuenta que en las cumbres «reciben a casi 400 mujeres de organizaciones de 22 países». En la próxima, de la que participará la Compañía, «se va a proponer una plataforma política para llevar a los organismos internacionales, Estados y gobiernos regionales».

«Nosotras estamos proponiendo que, a través del teatro, podamos hacer un taller con mujeres afro de la Ciudad de Buenos Aires, debatir los temas de las obras y terminar haciendo una encuesta como prueba piloto para movilizar al INDEC y la Dirección de Censo de la Ciudad, a ver si se llega a hacer una estadística desagregada a los afrodescendientes», amplía Egido sobre sus propuestas. La falta de datos oficiales precisos es uno de los principales temas: «El INDEC hizo un relevamiento en el censo de 2010 que no fue completo y que se dijo que era simbólico, para que posteriormente se hicieran más investigaciones. No tenemos los números reales. No tenemos ningún programa que nos proteja porque no se sabe qué necesitamos», señala Egido.

Otro de los proyectos dedicados a la transmisión de la cultura afro en Buenos Aires es el Movimiento Afrocultural, un espacio en el barrio de Monserrat, que constituye la continuación de los trabajos del Grupo Cultural Afro, creado en 1987, y la Comparsa Kalakan-Güé, fundada en 1998 y declarada patrimonio cultural de la Ciudad.

Ángel Acosta Martínez, afrodescendiente nacido en Uruguay y uno de los activistas que trabajó desde el comienzo en ese grupo, relató, en diálogo con ANCCOM, que junto a su hermano José Delfín Acosta Martínez migraron a la Argentina en los años ’80 «por la problemática de los militares en Uruguay». «Nos encontramos en una Argentina que negaba la existencia de los propios afroargentinos», indica y agrega: «Desde entonces, nos encargamos, por intermedio del candombe, de difundir la existencia de los afroargentinos. También empezamos a defender sus derechos humanos y civiles, a luchar contra la discriminación por su color de piel y a trabajar para que se legalice la religión africana. Difundimos todo lo relacionado a nuestra comunidad, sus influencias y su participación en las guerras y trabajos en la construcción de la identidad argentina».

Acosta Martínez continúa con el relato: «Viendo con otras personas que teníamos ideologías y sentimientos en común, formamos el Grupo Cultural Afro y luego, en el ’87, el Centro Cultural Afro. En el ’88 dictamos el primer curso de Candombe en el Centro Cultural Ricardo Rojas, extensión cultural de la Universidad de Buenos Aires. Y en el ’89 organizamos la Primera Jornada de arte Afroamericano, también en el Rojas. Ahí, asistieron embajadores de Costa de Marfil, de la República Democrática del Congo, de Sudáfrica y Nigeria y organizaciones afros de Uruguay, Argentina, Brasil, Haití y Paraguay. También hubo capoeira y danza afro yoruba».

El 5 de abril de 1996, se produjo un quiebre en el grupo, ya que el hermano de Ángel Acosta Martínez, José, fue asesinado luego de salir en defensa de dos jóvenes afro que habían sido arrestados por su color de piel. A José se lo llevó la policía y apareció muerto horas después. A partir de allí, Ángel creó la Comparsa Kalakan-Güé, que sirvió para homenajear a su hermano. Años después, se exiliaría a España denunciando persecuciones policiales.

En 2009, el grupo afro fue desalojado del lugar donde daba clases.Allí también vivía una gran cantidad de familias que inició -y ganó- un juicio al Gobierno de la Ciudad por “racismo institucional”. Así, se les cedió el espacio donde actualmente el Movimiento dicta clases de candombe, música y capoeira, fabrican tambores e instrumentos y generan actividades y shows artísticos para visibilizar a la comunidad. Hoy, además de las actividades, festejan el Día de San Baltasar el 6 de enero o el Día de Yemanyá el 2 de febrero, tocando los tambores desde Plaza Dorrego hasta Parque Lezama.

Dentro de las respuestas que le da el Estado a la comunidad afro, María Gabriela Pérez, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), menciona el Foro de Afrodescendientes y Africanos, que según ella constituye el «primer espacio desde el Estado para diseñar y llevar adelante políticas de inclusión y visibilidad de la población afroargentina y afrodescendiente».

«La aparición de estos espacios dentro del INADI y en otros lugares contribuyó a que la gente que ya estaba organizada y luchaba con trabajo de hormiga, pueda contar con la oportunidad de trabajar de una manera más efectiva. El Estado que en algún momento invisibiliza, también es el Estado que está acompañando toda esta inclusión», subraya Pérez. «Reconocerse afro es reconocerse dentro de una historia jamás contada».

Jul 1, 2015 | destacadas

En la Plaza de la República en frente del Obelisco, un imitador del Papa Francisco permaneció impávido en la tarde del último martes 30 ante un grupo de adolescentes que llegaban con banderas. “¿Vamos por el Metrobus o cortamos la calle?”, preguntó uno de ellos mientras cruzaba la Avenida 9 de Julio para enterarse que el corte total era en la intersección con la Avenida de Mayo. En ese momento, un cabo de la Policía Federal gritó como si lo hubiera escuchado: “Vayan por arriba, no por la calle”.

“A ver, a ver, quién dirige la batuta…si los estudiantes …”, cantaban desafiantes los y las jóvenes en camino a reunirse con sus compañeros que ya estaban concentrados en la esquina programada, en reclamo por una educación pública de calidad. Una demanda que ya movilizó a los centros de estudiantes de catorce escuelas públicas de la Ciudad, tomados hace 20 días en el marco de un conflicto con el Ministerio de Educación jurisdiccional.

ANCCOM habló con la secretaria de Prensa de Ademys, María Isabel Grau, quién expresó que el reclamo era en contra de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria. “Los problemas de la reforma tienen que ver con la disminución de la cantidad de orientaciones; la cantidad de materias que se sacan de las cajas curriculares, por ejemplo Historia y Geografía. Pero en definitiva, la implementación de un régimen educativo que no tiene en cuenta todo el trabajo y las sugerencias que hemos hecho en dos años de trabajo. A nivel edilicio, el Ministerio ha admitido que en la mayoría de las escuelas se tendrían que construir cinco aulas más”, manifestó Grau.

“¡Gracias! ¿En todo estás vos?” rezaba un cartel sobre el sueldo promedio de un docente en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en medio de la Avenida de Mayo, un padre intentaba explicar el corte total de las calles Carlos Pellegrini, Cerrito, 9 de Julio y los dos carriles del Metrobus a sus hijas: “Después quieren entrar a la facultad y no saben nada”, escupió.

“Nosotros entendemos que hay una orientación a vaciar la escuela pública que se viene dando desde hace años”, explicó Juan Francisco, un egresado de la Escuela Técnica Nro. 24 que vino a acompañar las demandas de los estudiantes. “Creo que el ministro Bullrich no demuestra voluntad política de resolver el conflicto. Él entiende que si diera una señal positiva, estaría cediendo a una extorsión de los pibes. No creo que se resuelva antes del domingo”, pronosticó.

Un muñeco de papel maché con dientes de vampiro y una corbata de cartón del PRO bailaban entre redoblantes y clavas. Grupos de chicos y chicas se concentraban alrededor de un megáfono para vitorear sus canciones, mientras que las motos pasaban constantemente por los pequeños espacios que dejaban sobre los costados de las avenidas. “Ahí están los de C5N sacándonos fotos de vuelta”, suspiró una chica con pelo verde.

Ya entrada la tarde de este caluroso invierno, dos turistas con la guía de Buenos Aires en la mano miraban el monumento a las Cataratas del Iguazú en plena 9 de Julio. Del otro lado colgaba banderas de la Federación Universitaria Buenos Aires, la Escuela Otto Krause, Lola Mora, entre muchas otras. Alrededor de ellas, mil bocinazos y un grito que se repetía: “La educación del pueblo, no se vende, se defiende”.

Jul 1, 2015 | destacadas

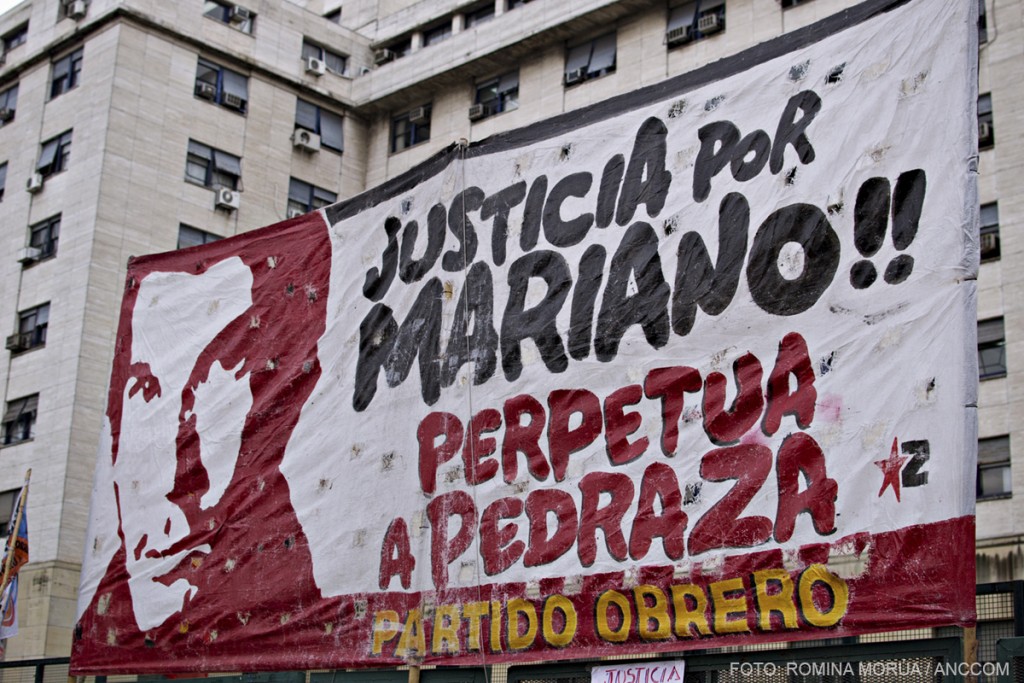

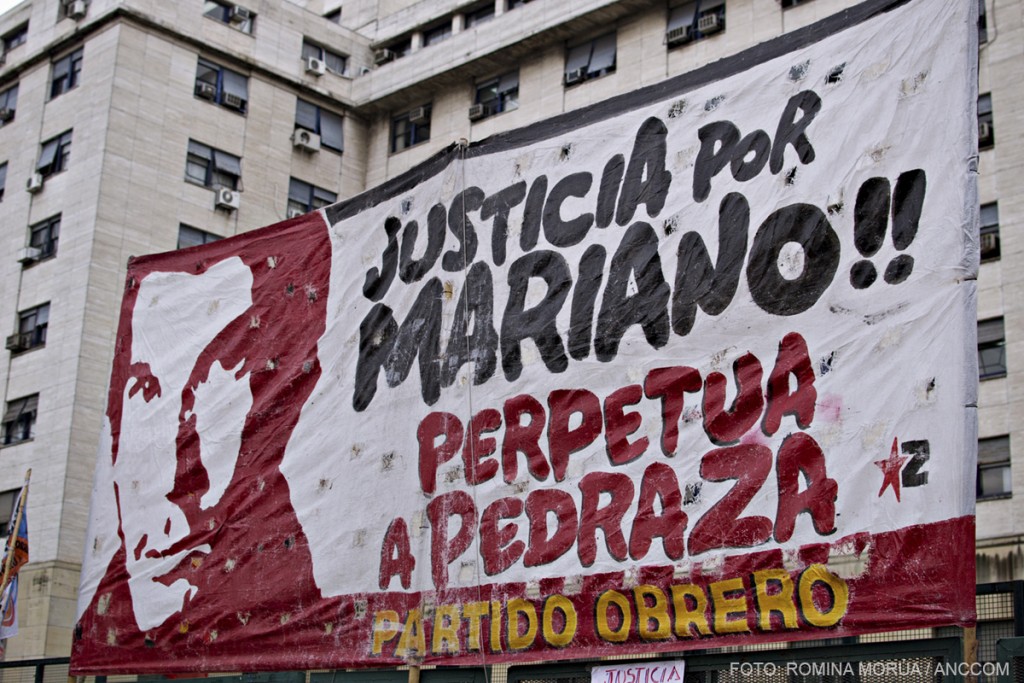

Durante la mañana del jueves 25 de junio se llevó a cabo la audiencia de la Cámara Federal de Casación que buscará rever las penas de los acusados por el crimen de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero asesinado en octubre de 2010 mientras se manifestaba contra la tercerización de los trabajadores del ferrocarril Roca.

Para Pablo Ferreyra, hermano de Mariano y legislador porteño, se trata de una instancia que «permite darle un cierre definitivo a la causa». En una entrevista con ANCCOM, posterior a la audiencia, Ferreyra indicó que la Cámara de Casación «tiene la responsabilidad histórica de respetar, mejorar o darle nuevos elementos al fallo del Tribunal Oral N° 21 de hace dos años».

Hace dos años, el TOC N°21 había condenado a José Pedraza y a Juan Carlos Fernández, ambos de la Unión Ferroviaria (UF), a 15 años de prisión, mientras que el delegado Pablo Díaz y los barrabravas Gabriel Sánchez y Cristian Favale recibieron 18 años por ser coautores del asesinato. También se había condenado a policías y otros ferroviarios por los hechos.

La particularidad que tuvo la jornada, que contó con una gran cantidad de militantes que se trasladaron a Comodoro Py a manifestar su apoyo a la causa, fue que tanto la fiscalía como las dos querellas coincidieron en pedir que se revea la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°21 y que se cambie la carátula de «dolo eventual» a «dolo directo», lo cual haría que se eleven las penas de los condenados.

«El fallo anterior no fue lógico, no fue coherente. Se desecharon un montón de pruebas que mostraban realmente la existencia de este plan criminal. El tribunal hizo un razonamiento falaz, sin un motivo de fondo, para decir ‘Pedraza no quería asesinar’, porque ‘a nadie le convenía un asesinato'», advirtió Gabriel Solano, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y una de las figuras que se acercó a los tribunales.

«Vamos a pedir que se cambie la carátula porque entendemos que hubo suficientes pruebas que muestran la existencia de un plan criminal. El tribunal lo presentó como un homicidio simple. A partir de ese cambio de carátula, vamos a seguir avanzando porque hay varias causas paralelas a la principal que tienen que ver con el problema de la investigación a las empresas privatizadas y a los funcionarios del gobierno. Esas causas están paradas. Nosotros entendemos que hasta que eso no avance, la justicia fue parcial, porque se están dejando de lado las responsabilidades políticas y empresariales», agregó en diálogo con ANCCOM.

Sobre el cambio de carátula, Ferreyra manifestó que «es difícil» que ocurra. «Hay que ser optimistas y confiar en los jueces. Lo que nos interesa, sobre todo, es modificar las responsabilidades de la policía. Creemos que hubo abandono de persona», señaló el legislador porteño.

«Nuestro fundamento -añadió Solano- no es revanchista-. No pedimos un año más o un año menos de condena. Nuestro tema es la caracterización de lo que ocurrió en esa jornada. Lo que pasó fue consecuencia de un plan criminal, y hoy solo se juzgó a una de las partes: a Pedraza. No al resto».

La fiscal Gabriela Baigún consideró que el ataque atentó contra «el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse» en sus argumentos frente a los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Liliana Catucci, quien se había expresado a favor de concederle el arresto domiciliario a Pedraza, un pedido que fue rechazado en marzo de este año.

Tanto Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y querellante por la familia Ferreyra, como Claudia Ferrero, quien representa a Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre, dos de los heridos en el conflicto, coincidieron con la fiscal en pedir un aumento en las penas. Ferrero habló específicamente de un «plan criminal», algo que el defensor de Pedraza, Carlos Froment, puso en duda al asegurar que su defendido no conocía a Cristian Favale. En un comunicado posterior a la audiencia, el CELS desestimó nuevamente ese argumento al recordar que la sentencia del TOC N° 21 había tomado como una de las pruebas una triangulación de llamadas entre Pedraza, Favale y un estudio de abogados. «Es decir, el máximo dirigente de la UF buscó garantizar la defensa del principal sospechoso», señaló el comunicado del CELS.

En su exposición, la fiscal Baigún también recordó los intentos de soborno de Pedraza y que uno de sus peritos, Roberto Locles, fue condenado a un año de prisión en suspenso por adulterar una prueba, específicamente, la bala que mató a Mariano. Al grito de «¿Ven que esto no se deforma?», Locles había golpeado la bala sobre una mesa en una junta pericial.

Sobre los intentos de soborno, Ferreyra explicó que «es una causa aparte» y que «tiene una complejidad muy grande». El legislador, hermano de la víctima, agregó: «Estamos hablando del propio poder judicial investigándose a sí mismo. Ahí permitime ser mucho más escéptico. Lo vemos muy difícil». En cambio, destacó la ratificación de la condena a Locles: «Lo recibimos muy bien. Fue un juicio breve, la mayoría de los testigos mostraron que la actitud de Locles fue irracional».

A la audiencia asistieron los diputados nacionales Andrés «El Cuervo» Larroque, Myriam Bregman, Facundo Moyano, Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso. En la puerta de los tribunales se concentró una gran cantidad de militantes, en su mayoría jóvenes del Partido Obrero y de la agrupación Seamos Libres, acompañados también por Patria Grande, el PTS, La Cámpora, CORREPI, la organización Razón y Revolución, Liga Socialista Revolucionaria, Izquierda Revolucionaria y Tendencia Piquetera Revolucionaria. También se movilizaron los centros de estudiantes de Ingeniería, Ciencias Exactas y Filosofía y Letras, que colgaron sus banderas y soportaron una mañana lluviosa y de frío en Comodoro Py.

«El asesinato de Mariano no puede haber sido en vano, dentro del conjunto del campo popular, por todas las organizaciones, porque la lucha contra la tercerización y la precarización laboral es algo que nos tiene que nuclear a todas organizaciones, independientemente de la ideología que tengamos o el espacio político al cual pertenezcamos», señaló Marcos Fernández, militante de Seamos Libres.

«En estos últimos años ha habido un resurgimiento de ese sector político juvenil que reivindica mucho la militancia. Mariano ha quedado plasmado por la juventud, por lo que representó ese período», expresó Pablo Ferreyra. «Es una figura que me da orgullo que sea tomada por los estudiantes. Sigue siendo un emblema que no tiene que tener dueño ni política partidaria, no hay ningún estudiante que no se haya conmovido con su caso».

Jun 24, 2015 | Entrevistas

Lo que fue el Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), lugar de tortura y exterminio durante el terrorismo de Estado ocurrido entre 1976 y 1983, es hoy el recientemente inaugurado Sitio Memoria: “Lo único tangible que tenemos que es evidencia material de lo que fue el Centro Clandestino”, expresa Alejandra Naftal, sobreviviente y museóloga responsable de la puesta en marcha de este proyecto que empezó hace casi tres años y que es hoy una realidad.

El edificio totalmente blanco y abrazado por un gran ventanal con los rostros de los desaparecidos, está situado en el predio de la ex ESMA, hoy denominado Espacio Memoria y Derechos Humanos. Dentro, dispositivos museográficos como paneles, pasarelas y pantallas led, cuentan, a través de los testimonios de familiares y sobrevivientes, el cómo y el por qué de las atrocidades ocurridas en ese lugar, todo bajo el desafío de mantener intactas las pruebas judiciales que persisten en él a pesar del tiempo y su casi total destrucción por parte de quienes lo tuvieron a su cargo desde 1983 a 2007.

Naftal, secuestrada a los 17 años durante seis meses en el centro de detención conocido como «El Vesubio», museóloga de profesión con una vasta experiencia en la función pública y militante de derechos humanos, cuenta cómo se llevó a cabo este proyecto multidisciplinario.

– ¿Cómo nace este proyecto de hacer un museo en un lugar de memoria?

Para mí esto empieza en 1983. Desde que empezamos a militar en los organismos de derechos humanos, las consignas y las demandas fueron cambiando, en 1983 lo que nosotros exigíamos, era aparición con vida. Puedo decir que Memoria surge desde el día en que empieza la historia, memoria e historia van juntas siempre. Esto lo empezamos hace casi tres años. En noviembre de 2012, me convocan desde los organismos de derechos humanos para participar en una propuesta de hacer algo aquí con Presidencia de la Nación.

Me convocan para armar un proyecto museográfico y yo convoco a un compañero: Hernán Bisman, y somos los dos los co-curadores de la puesta museográfica que se hizo en este sitio. A partir de eso, presentamos un primer bosquejo de propuesta y desde ahí, durante dos años, empezamos a hacer reuniones de conciencia con distintos grupos que participan de lo que es la memoria. Con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, los organismos de derechos humanos, la gente que trabajaba acá en la ex ESMA y entre idas y vueltas, armamos un proyecto que después consensuamos y es el que ahora pudimos llevar adelante.

De todas maneras te digo, que discusiones sobre qué hacer sobre los sitios de memoria, sobre qué hacer en la ESMA, tanto en el predio como en este lugar, se podría decir que hace veinte años que lo venimos discutiendo. A lo mejor esto culminó con una voluntad política de la Presidenta de la Nación. Primero en 2003, la voluntad política del presidente Néstor Kirchner de decir “recuperemos la ESMA”, y después en los diez años, la formación del Espacio Memoria, donde se fueron haciendo distintas cosas en el predio, y finalmente la voluntad de Cristina de decir “hagamos algo en el Casino de Oficiales”.

– ¿Cuál es el espíritu que tiene el museo, ya que es un lugar que se constituye como prueba judicial?

Justamente es la discusión del museo. Para mí en lo personal, esto es técnicamente un museo de sitio. Si yo tengo que buscar en las definiciones del International Consultants of Museums, es un museo de sitio. ¿Qué quiere decir? se conserva el lugar en el que transcurren los hechos o las historias que uno narra con dispositivos de información/comunicación que pueden ser gráficos, audiovisuales, etcétera. Pero, consensuando acá, somos un sitio de memoria.

Lo que nosotros hicimos es una muestra en el sitio de Memoria con dos dispositivos museográficos, los que llamamos tradicionales, que dan cuenta a través de sistemas tradicionales -como la gráfica y los paneles- de los hechos que aquí sucedieron. Y sistemas y dispositivos museográficos contemporáneos, a través de técnicas más modernas y tecnológicas, como el mapping o lo audiovisual que apelan más a lo emocional, a las sensaciones, a las experiencias. Entonces, teniendo en cuenta estos dos dispositivos y teniendo en cuenta que este edificio es prueba judicial -si querés es lo único tangible que tenemos que es evidencia material de lo que fue como Centro Clandestino y es Monumento Histórico. Esta muestra no altera para nada ediliciamente lo que es este edificio, no altera las estructuras, no cambiamos nada, no alteramos absolutamente nada y todos estos dispositivos que te comenté anteriormente están apoyados. Es decir, que si mañana nosotros tenemos que levantar todo lo que ves, se levanta, se desenchufa y el edificio queda exactamente igual a cómo lo recibimos en 2004.

Lo que quiero aclarar, es que este edificio funcionó como Centro Clandestino de 1976 a 1983. Entre 1983 y 2004 estuvo en manos de los marinos, es más, desde 1983 a 2007 los marinos siguieron estando acá. Hicieron cantidad de alteraciones, es decir, el edificio que nosotros encontramos no es el de cuando fue Centro Clandestino, de hecho, cuando lo era, los sobrevivientes cuentan que estaba impecable, un marino no aguanta una rotura en la pared. Y también cuando lo devolvieron, lo devolvieron destruido, roto, se robaron hasta los picaportes de las puertas, en un estado de deterioro absoluto.

Lo que hay que tener en cuenta, es que a veces hay un conservacionismo extremo que no contempla que las pruebas del Centro Clandestino fueron borradas por los propios marinos, no es que nosotros encontramos un edificio en el que podemos encontrar marcas y pruebas que den cuenta del funcionamiento del Centro Clandestino.

-Con respecto a esa situación, ¿Ustedes han realizado un trabajo de reconstrucción a través de fotografías u otras pruebas documentales?

Mirá, fotografías de la existencia de un Centro Clandestino no hay, los represores borraron todo. Lo que tenemos -que es para mí y para todo el equipo de investigación, lo más relevante- es el patrimonio intangible que es el testimonio de los sobrevivientes. Esa es la prueba más importante y de hecho toda la muestra toma como eje fundamental el testimonio de los sobrevivientes, que los vas a ver en toda la muestra.

Finalmente después de investigar muchísimo decidimos solamente exhibir los testimonios de los sobrevivientes dados por la justicia, es decir, el testimonio del juicio a las juntas de 1985 y los testimonios de los juicios actuales que se pueden exhibir, porque los que están sin sentencia todavía no se pueden hacer públicos. Todo el resto de los testimonios, justamente del periodismo, de la literatura o del cine, decidimos no exhibirlos en este momento porque nosotros al ser un museo o un sitio, somos una autoridad, una institución pública del Estado argentino. Para el imaginario colectivo, para toda la gente, el museo, o este tipo de instituciones es donde está la verdad, por lo tanto nosotros nos debemos a esa verdad y en nuestra investigación, solamente damos cuenta de lo que tenemos respaldo documental, todo lo que es una interpretación, nosotros no la exhibimos.

-¿Qué es lo que encuentra el visitante cuando viene al museo? ¿Qué se lleva?

Nosotros tuvimos una discusión. Este lugar, estuvo con visitas guiadas, vacío, es decir, sin ningún tipo de dispositivos. Entonces, solamente la visita se hacía a través de una guía que hablaba y que decía, “acá pasó tal cosa, acá pasó tal otra” y también iba interpretando, iba narrando desde su perspectiva histórica e ideológica. Por supuesto, si vos hacías la visita con un guía, era de una manera y si lo hacías con otra era de otra, por la subjetividad propia del guía. Acá lo que va a encontrar el visitante es una muestra con dispositivos museográficos de primer nivel, con los estándares internacionales más conocidos de la museología moderna. Va a encontrar una investigación muy profunda de lo que sucedió en este lugar, por qué sucedieron las cosas que sucedieron, es decir, la herramienta de la represión de la dictadura cívico militar que fue el Centro Clandestino. Lo va a poder hacer con la compañía de un guía, pero también va a tener la posibilidad de hacerlo solo. Se va a encontrar con una investigación muy profunda con distintos niveles, es decir, pensada para un público que sabe y para un público que no sabe. Yo siempre digo, que lo que pretendemos de este lugar es que sea para que el cómodo se sienta incómodo y el incómodo se sienta cómodo. ¿Qué quiero decir? que aquellas personas que son indiferentes con el tema o que no les interesa, pueden encontrar acá información y también un poco de “sacudida”, de cómo fue posible que todo esto pasara en el medio de la Ciudad de Buenos Aires.

Por la experiencia de todos desde que abrimos, también es un lugar cómodo para los afectados, para aquellos que buscan una contención. En este lugar también encuentran una reparación porque al hacerse cargo de un lugar y utilizar herramientas de transmisión, de comunicación a presentes y futuras generaciones, es una manera de reparar tanto al que no está, al detenido / desaparecido, de homenajearlo de alguna forma, de darle un lugar, de que se pueda narrar por qué pasó lo que pasó desde las perspectivas políticas, económicas, sociales y culturales.

-Y en este sentido, ¿Qué representa para usted como sobreviviente, la puesta en práctica de este museo?

Cada persona que pasó por alguna situación dramática o dolorosa, luego hace de eso lo que puede, lo que quiere. Yo siento que en este proyecto específicamente, ser sobreviviente me ayudó para ser una herramienta de comunicación entre lo político y lo técnico. ¿Qué quiero decir? Acá, en este equipo multidisciplinario, trabajaron como cuarenta personas: museógrafos, arquitectos, diseñadores, diseñadores audiovisuales, historiadores, pedagogos, semiólogos y sigue la lista. Pero también, todo este equipo tenía que escuchar las demandas de los afectados, no necesariamente un sobreviviente o una víctima es la persona que puede traducir eso materialmente en un resultado.

Yo siento que como sobreviviente en este proyecto específico, por haber pasado la experiencia del secuestro, de la detención ilegal, por haber salido y por ser militante de derechos humanos y ser museóloga que es mi profesión, pude ser ese nexo entre lo político -entre lo que queremos decir, qué es lo que queremos comunicar- y lo técnico, en cómo traducir todos esos contenidos en este lenguaje tridimensional. Porque el museo o estos lugares, son un lenguaje, es como hacer un documental o un libro pero en el espacio. El continente es nuestro medio y especialmente éste que es la evidencia.

Yo siento que me preparé toda la vida para esto. Me preparé transitando distintas cosas en mi vida porque tuve muchos trabajos en el Estado, trabajé en el Ministerio de Defensa, trabajé en Télam, hice un archivo oral de Memoria Abierta que es uno de los archivos de testimonios orales más importantes que hay sobre terrorismo de Estado, trabajé en agencias de publicidad. Desde distintos lugares siempre milité en organismos de derechos humanos y en política.

Este museo, representó y representa también, una manera de cerrar un ciclo importante en mi vida, ahora empieza otro, pero sí de cerrar un ciclo.

Retrato durante la entrevista a Alejandra Naftal.

Jun 23, 2015 | destacadas

El viernes, la Plaza de Mayo se preparó una vez más para ser escenario de un reclamo que lleva años haciéndose escuchar. Los artistas ambulantes que trabajan en la calle, subtes y colectivos exigieron a los gobiernos –nacional, provincial y de la Ciudad– que los reconozcan como trabajadores de la cultura y que garanticen su derecho a ejercer libremente su labor.

El Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) convocó a todos los que quisieran sumarse al «Primer Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes» para demandar respeto hacia su trabajo. Bajo algunos lemas como “La música en la calle no es delito” y “El arte ambulante es cultura, y es un derecho”, más de setenta artistas de la Ciudad de Buenos Aires, y de distintos puntos del país, se unieron para dar visibilidad y difusión a su pedido: “Queremos que esta persecución hacia los artistas ambulantes cese de una vez por todas, con una ley que nos ampare y que nos reconozca”, explicaba Walter Machado, miembro del FAAO y músico que toca en la Línea A del Subte.

El Encuentro comenzó pasado el mediodía con un Cabildo Abierto donde se debatió sobre el papel del artista ambulante en el espacio público y se extendió durante toda la tarde con las diferentes expresiones musicales. Jamaicaderos, banda que lidera el reclamo, rompió el hielo haciendo la primera presentación de la tarde. Alejandro Cabrera Britos, uno de sus integrantes, es el fundador del FAAO e ideó el proyecto de ley que intenta regular el trabajo de estos artistas.

El primer proyecto de ley para la protección de los artistas callejeros fue presentado en la Legislatura porteña en 2012 pero nunca fue tratado. Una segunda versión fue elevada en 2014 y “aún sigue siendo cajoneado”, contó Machado y agregó: “Esto se da en el marco de las políticas que viene llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el PRO principalmente, de cerrar centros culturales, cerrar los espacios de trabajo, incluso la persecución a artistas callejeros, a los que les han sacado equipos e instrumentos. Por eso tuvimos que decir basta y organizarnos de alguna forma.”

Varios artistas sufrieron distintas maneras de acoso y exigencias de que abandonen su ámbito laboral. El vació legal que los rodea los deja a merced de la subjetividad policial. El accionar institucional se rige por la mezcla de leyes y decretos vigentes que no contemplan la realidad, pero que sirven de excusas para silenciar el arte ambulante. “Nos persiguen con leyes que están de la época de (Carlos) Grosso o que todavía están desde la dictadura. Estamos luchando contra eso. También estamos pidiendo por la Ley Federal de las Culturas, para ser incluidos en ella”, reclamó Machado. Y agregó que, en el Subte, la persecución se incrementó con el cambio de la Policía Federal a la Metropolitana. “Suelen echarnos bajo la excusa que somos un ruido molesto, que colaboramos con la delincuencia, que somos mendigos, cosas totalmente ilógicas. Nosotros no somos delincuentes, no somos mendigos, somos trabajadores”, remarcó.

El artículo 32 de la Constitución de la Ciudad “garantiza la democracia cultural, asegura la libre expresión artística y prohíbe toda censura”, a la vez que “crea y preserva espacios, protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular, y facilita el acceso a los bienes culturales”. Pero esta normativa se contradice frente a los decretos que utiliza la Policía para expulsar a los artistas. Uno de los decretos que se invocan para correr a músicos y actores es el 1239, de 1993, que establece que “podrán realizarse actividades artísticas en las plazas públicas y paseos de todo el territorio de la Ciudad, siempre que no produzcan deterioros en los espacios que utilicen”. También se utiliza el decreto 2204, de 1990, que prohíbe “las actividades de músicos ambulantes, actores, mimos y otros similares en el área del microcentro de esta Ciudad”. Estos decretos, a su vez, chocan con la Ley 1540 de Control de Contaminación Acústica, reglamentada en 2007, que delimita los máximos de vibraciones permitidas y las áreas de sensibilidad acústica. Si los sonidos que emiten los artistas están permitidos por la Ley 1540, entonces no habría razón para que les quiten los instrumentos y amplificadores, mucho menos para que los echen de la vía pública.

Para terminar con esta problemática, el Frente de Artistas Ambulantes exige la sanción del Proyecto de ley 660 que tiene como fin “proteger, propiciar y fomentar la actividad artística en el espacio público” y plantea además que “la actividad que realizan los artistas callejeros no requiera de ningún permiso”.

A medida que fue transcurriendo la tarde, la Plaza se fue llenando de payasos, guitarras, malabaristas, micrófonos, instrumentos artesanales y gente que pasaba, miraba y se iba, o algunos que se quedaban un rato más. Después de que la Equilibresta-banda terminó su presentación junto a la Pirámide de Mayo, la banda Biciswing de Mendoza sonaba cerca de la Catedral. Y mientras que algunos payasos organizaban actividades para chicos, un grupo comenzó a instalarse al costado derecho de la Plaza. Alfombras de circo, un monociclo y un equipo de música hacían de escenografía. Onírica, al mando del micrófono, decía al público: “¿Cómo sobrevivió el arte a través del tiempo? Manifestándose libremente, claro”. Onírica se llama, en realidad, Gisela Viera y es parte del Festival Autogestivo de Circo y Arte Callejero, denominado Festi Sheca. Suelen presentarse en grupos de más de treinta artistas como estrategia para no ser expulsados. “Sea títeres, sea marioneta, sea estatuas vivientes o músicos. Nuestra propuesta es juntarnos, unirnos y hacerlo todos juntos”, explicó Viera, y refirió: “Juntarnos hace que compartamos experiencias de lo que nos pasa a cada uno trabajando en la calle, porque debatimos y discutimos cómo mejorar, y cómo seguir con esto ante las problemáticas que tenemos, ya sea con la policía, ya sea con las plazas cerradas, ya sea con que nos prohíban manifestar nuestro arte. Y estamos acá porque estamos compartiendo el mismo fin, que es que el arte se pueda manifestar en las calles libremente. Que nadie nos pueda prohibir tocar una canción, hacer un malabar o hacer una manifestación artística”.

Ya oscurecía cuando dos payasas se preparaban para su show y un poeta terminaba de recitar unos versos improvisados. El Encuentro continuó unas horas más, porque como decía en un volante que repartían los miembros del Frente: “Afortunadamente la simpatía social por el arte ambulante puede muchas veces mucho más que la acción de algunos brazos institucionales por intentar censurar y hasta judicializar al arte ambulante”.

El FAAO tiene planeado continuar con el por la Ley y con los encuentros por todo el país, por lo que proyectan el segundo en alguna ciudad de Córdoba. “Le pedimos tanto al Gobierno Nacional, como a los Provinciales, y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que revean esta situación, que generen conciencia de que nosotros no somos lo que ellos dicen. A nivel nacional estamos recibiendo respuestas favorables, pero en torno al Gobierno de la Ciudad lamentablemente siguen sin escucharnos, siguen dando vueltas”, concluyó Machado.

Jamaicaderos en plena función.