Ago 18, 2015 | inicio

La culpa no es del agua. Las continuas inundaciones en el partido bonaerense de Luján ponen en el centro del debate las principales problemáticas que concluyen en este desastroso desenlace. El modelo de urbanización sobre humedales y planicies de inundación -en los últimos 15 años se realizaron 60 urbanizaciones sobre 9.200 hectáreas- y la construcción de más de 100 canales clandestinos –para evitar la inundación de los campos agrícolas sojeros-, son obras que alteran la cuenca del río Luján, estrangulan su cauce e impiden el desagüe.

A causa de las lluvias de la quincena pasada, que alcanzaron los 400 milímetros, los barrios aledaños al río Luján otra vez resultaron inundados: el nivel del río alcanzó los 5,43 metros, el mayor pico registrado en 20 años. Alrededor de 500 personas debieron ser evacuadas, otras 1.600 se autoevacuaron y muchas no abandonaron sus casas por miedo a que fueran saqueadas. Según Javier Sosa, coordinador de Protección de Defensa de la Comunidad, entre 6.000 y 8.000 personas de todo el partido fueron afectadas por la crecida del agua.

ANCCOM estuvo en los barrios más afectados de la zona el sábado pasado: San Jorge, San Fermín, Santa Marta y Olivera. Son, también, las zonas más carenciadas, ubicadas en las afueras de Luján y sobre el humedal del río. Las inundaciones son frecuentes y devastadoras. Tan solo el año pasado hubo cuatro, pero la que los vecinos sufrieron en esta oportunidad es una de las peores que recuerdan. El sábado, el agua había comenzado a bajar y los vecinos pudieron emprender el regreso a sus viviendas para empezar con las tareas de limpieza y acondicionamiento.

Todo comenzó el miércoles 5 de agosto, con un temporal que trajo más de siete días consecutivos de lluvias y la crecida del río. En el barrio San Jorge, Rosa (37) y José Cotelo (51) explicaron: “Estamos en un pozo”. El terreno en el que vive el matrimonio junto a sus seis hijos se encuentra en un nivel más bajo que el de la calle. Por eso, cuando empieza a llover ya saben que en unos minutos tienen el agua adentro. Llevan 18 años viviendo inundaciones y la naturalización del problema hace que ni los más chicos sientan miedo. “Te tenés que acostumbrar, quieras o no. ¿A dónde nos vamos a ir?”, decía Rosa mientras ordenaba la ropa acumulada sobre la cama. El matrimonio recuerda que el martes a las cuatro de la madrugada un vecino los despertó con el aviso de que el río estaba creciendo. Empezaron a levantar todo, mientras el agua subía rapidísimo y la temperatura comenzaba a bajar. El último que dejó la casa fue José, que hasta las 9 de la mañana se quedó viendo el partido que River jugaba en Japón con el agua hasta las rodillas: “Primero no te querés ir, si te vas dejás todo, y no podés. Pero después no te queda otra”. José es cartonero pero en estos días no pudo trabajar porque debía ocuparse de la casa. Su familia se alojó en la de un pariente. “Volver fue triste”, dijo Rosa. Habían pasado lavandina, pero todavía quedaba barro debajo de las camas y humedad en los muebles, las paredes y el piso.

Erlina es una de las damnificadas por las inundaciones en el Barrio San Jorge, Luján, provincia de Buenos Aires.

Guillermo Saucedo, otro vecino del barrio, un correntino nativo de Goya, vive con su mujer y seis hijos muy cerquita. Relató resignado que se enteró de que el agua subía porque los bomberos pasaron para avisar, y de ahí en adelante empezaron un ritual similar al de los Cotelo: “Primero levantamos todos los muebles, pero el agua siempre se lleva más de lo que esperás”, dijo. Luego evacuó a sus cinco hijos menores y a su esposa en lo de su suegra. Con su hijo mayor se quedaron a cuidar la casa: durmieron una semana en el techo. “Si te vas, te roban todo. A la noche mientras tratás de dormir escuchás los correteos”, explicó. Ya sin agua en la casa, juntó todas cosas que se arruinaron y él mismo tuvo que llevarlas al basurero porque la municipalidad no las retiraba. Se lamentaba por los muebles que quedaron desvencijados e inútiles, y con pesar reconoció que tendrá que conseguir otros. Resignado, cree que así será muchas veces, en el futuro. Aún no funcionaba el baño y todos los colchones estaban húmedos, pero agradecía haber salvado una heladera y un lavarropas viejísimos pero indispensables.

Hace 18 años que Saucedo se mudó al barrio y jamás pensó en irse. Explicó que los gobiernos van cambiando y que todos tienen planes de trasladar el barrio a otra zona. “Dijeron que nos van a sacar de acá: ¿Sabés hace cuántos años hace que está ese proyecto de llevarnos para otro lado? Pero somos muchos, no es fácil”, concluye.

Como otros tantos vecinos del barrio, Saucedo trabaja en “la quema”, el enorme basurero a cielo abierto de la ciudad de Luján, donde recolecta residuos reciclables para vender. Pero con las inundaciones esa actividad se paralizó. “El lunes voy a arrancar de vuelta -se esperanzaba-. Ni siquiera está comprando el depósito donde entregamos lo que juntamos. Me voy a cirujear para hacerme de unas monedas”. Luego explicó que tenía que ir a buscar a su caballo – al que tuvo que mudar a un lote seco para preservarlo- y rearmar el carro que usa para trabajar.

Pero Saucedo no pierde la fe. Tiene un altar dedicado al gauchito Gil que él mismo construyó en el frente de su casa, con una imagen que trajo de Corrientes. “No se mojó adentro, él siempre se salva”, comentó. No le pidió nada extravagante al gaucho: “Le dije que no me lleve los chicos, nomás, que nos deje tranquilos”.

En el barrio, las historias se sucedían unas tras otras. Y tienen mucho en común. Erlinda Rosa Eschón le contó a ANCCOM que hace 43 años llegó a San Jorge, cuando el barrio era todo campo y los vecinos sólo cuatro. Tiene 64 años, es viuda, madre de 15 hijos y abuela de 56 nietos y bisnietos, a quienes ya les avisó que para el Día del Niño no iba a haber regalos. “Ya pasé miles de inundaciones, uno no aguanta más”, expresó. Cuando los bomberos le avisaron que deje su casa, ella decidió quedarse para cuidar lo poco que tiene. “Yo me acostumbré tanto acá, me gusta el lugar. Es mío. Acá crié a mis hijos. No me pienso ir. Qué va a hacer, me tendré que morir acá”.

Benjamín Núñez, tiene 68 años y es misionero. Su mujer, discapacitada, se encontraba desde hacía unos días en la casa de un familiar. Junto con su vecino, Miguel Ángel Corvalán, santiagueño, se ayudaron a cuidar sus casas contra los robos. “Acá no podés descuidarte. Nosotros trabajamos con cartón y con plástico y cuando menos pensás, te lo roban,” explicó Núñez, que vive en el barrio hace 30 años. Su casa se inundó diez veces. “La primera vez perdí todo, porque no sabía nada y después me fui adaptando. Uno escucha por la radio y va levantando las cosas, pero igual se estropea todo, hay mucho que se pierde”.

La mayoría de los habitantes del barrio provienen del interior. “Yo vine porque me gustó. Al principio no existía la autopista tampoco. Desde acá se veía la basílica. Era todo una tranquilidad, no había casi nadie. Ahora es distinto”, dijo Núñez. “Antes había una inundación cada tres o cuatro años, ahora es todos los años, y a veces dos o tres veces por año. Yo pienso que todo eso viene de los canales que hicieron los estancieros, y el agua que tienen ahí, va a parar toda a nosotros,” explicó a ANCCOM. No es el único que sostiene esto. Muchos vecinos hicieron referencia a que las tierras usadas para agricultura y la construcción de barrios cerrados en el humedal del río fueron los principales agravantes de las crecidas y las inundaciones. La falta de obras por parte del Estado para encauzar más eficientemente el agua del río tampoco ayudó a que se prevengan las catástrofes.

Los habitantes del Barrio San Jorge, afectado por las inundaciones en Luján, provincia de Buenos Aires.

A pocas cuadras, Alejandra y Santiago Corvalán también limpiaban su casa, ubicada al lado de un lote que se usa como un basurero improvisado. Unos metros más atrás está el río. Santiago ya había matado una víbora, que metió adentro de un bidón para que no la toquen sus nietos.

La basura atrae ratas y los criaderos de chanchos generan desechos. Cuando el barrio se inunda, el agua arrastra la basura hacia adentro de las casas, y al bajar el cauce, no drena totalmente porque la misma basura la frena. “Tenemos problemas respiratorios, infecciones -dijo Alejandra-. Después de la inundación del año pasado tuvimos sarna, por estar en contacto con el agua podrida. En la municipalidad no nos escuchan, ya llevamos hojas de firmas, videos, pero no hacen nada. Acá necesitamos una máquina que venga y se lleve toda la basura. En la quema está más limpio que acá”. Alejandra, que se mudó al barrio a los siete años, también recordó tiempos mejores: “Acá te podías meter abajo de las plantas y dormir la siesta, podías ir al río a tomar un mate. Era todo monte. No sabés qué lindo era”.

ANCCOM continuó la recorrida por la localidad de Olivera, a tan sólo 20 kilometros del centro de la ciudad. Allí, Liliana Luján Amiano, otra de las evacuadas, vive desde hace 50 años. Cuando empezó la lluvia y el agua comenzó a subir, a ella también la alertaron los bomberos. Pero no fue el agua que corría por abajo lo que le destruyó sus cosas, sino el granizo que a las tres de la madrugada le rompió el techo y la despertó golpeándole la cabeza como “meteoritos”, abriendo camino libre al agua que caía del cielo. Se levantó rápido con su marido, se ubicaron en un rinconcito y lloraron. El agua les destrozó sus pertenencias, incluyendo una heladera que habían comprado hacía nueve meses, después de la última inundación en noviembre de 2014. “Yo digo que es un parto –grafica-, cada nueve meses nos inundamos”. Se quedó dos días más y, recién con el agua hasta la rodilla, dejó por primera vez su casa. Esa noche, ya en el centro de evacuados, hizo mucho frío. “Dios es el único que me está sosteniendo, me da fuerza. Mi marido se sienta en la silla y se bloquea”, dice. Liliana es diabética, enfermedad que afectó sus riñones. Para cuidarlos debe tomar mucha agua. Pero con las inundaciones el agua de su casa se contaminó. Además, por momentos de la canilla sólo salía barro. “No somos animales, somos personas, que mal o bien no somos indigentes. Pero nos hacen sentir más pobres de lo que somos.”

Tras la inundación en Luján, recuperarse no resulta fácil para los habitantes del Barrio San Jorge.

La asistencia

Todos coinciden: quienes más ayudan son los propios vecinos. Como las docentes de la Escuela de Educación Secundaria N° 10, del barrio San Fermín que, cuando se dieron cuenta de que no iban a tener clases porque muchos de sus alumnos estaban afectados por las inundaciones, decidieron ir de todas formas al establecimiento para pensar cómo podían colaborar con su comunidad. Cocinaron la comida que hubieran comido los chicos en esos días para mandarla al Centro de Integración Comunitaria (C.I.C) y que por lo menos algunos de los chicos pudieran almorzar.

La escuela N° 23 de Olivera se transformó durante la semana pasada en un centro de evacuados que dio refugio y comida a aproximadamente 55 familias. Ahora que el agua bajó, la mayoría volvió a sus casas y el lugar se preparaba para el retorno de las clases.

Tres hospitales móviles estaban trabajando en Luján para atender la demanda espontánea de los lugareños: uno en las cercanías del centro y otros dos en los barrios de San Jorge y El Ceibo. El equipo está conformado por médicos, enfermeros y colaboradores.

Matías Provenzano, médico del hospital móvil ubicado en San Jorge, contó que aunque también reciben consultas por problemas de salud previos a la inundación, otras tienen que ver con los daños colaterales de la situación actual: otitis, heridas cortantes o casos de hipertensión generada por el cansancio y el estrés de la inundación. “Es poco el nivel de consultas que tenemos en relación con la magnitud del problema que debe tener la población”, señaló. A la vez estimó que esta ausencia se debe seguramente a que recién la población se encontraba volviendo a sus casas, por los que creía probable que el nivel de consultas aumentara con el paso de los días.

Recién cuando el agua bajó y los inundados pudieron acomodarse en sus casas empezaron a acercarse a las unidades móviles que ofrecían atención médica. Federico Paruelo, coordinador del Programa Territorial de Equidad Sanitaria del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, explicó que la labor sanitaria con los inundados consistía en repartirles pastillas potabilizadoras, capacitar sobre medidas preventivas y ofrecer las vacunas del calendario de vacunación, además de refuerzos contra la gripe, la antitetánica y particularmente la de hepatitis A para adultos, ya que previenen contra enfermedades frecuentes en este contexto. “Lo más urgente ahora es la necesidad de contención psicológica”, dijo Paruelo.

Además hay diferentes organizaciones políticas y de beneficencia que han llevado y distribuido donaciones. Por su parte, el ANSES anunció un paquete de medidas para ayudar a aquellos perjudicados por las inundaciones. En los barrios afectados de esta zona, los representantes del organismo oficial pasaron puerta a puerta. El actual representante del centro de evacuados de Olivera explicó: “Estamos haciendo el relevamiento por los subsidios para aquellos inundados que tienen algún beneficio de ANSES o alguna pensión o jubilación de Desarrollo Social. Se va a duplicar por dos meses el monto de las Asignaciones Universales, de las Asignaciones Familiares y del plan Progresar. Para jubilados y pensionados de ANSES va a haber un pago único de 8.600 pesos.” Aquellos afectados que no tengan alguno de los planes contemplados, podrán pedir ayuda habitacional o económica en la oficina de ANSES. “Pasaron los del ANSES ayer y nos tomaron los datos. Yo tengo una jubilación de discapacidad -dijo Benjamín Núñez-. No es mucho pero ayuda”.

El Centro

Una realidad similar a la de estos barrios más alejados, aunque con sus particularidades, se vivió en la zona céntrica de Luján, donde también se vio afectado de gran forma el comercio, que depende en gran parte del turismo.

Frente al río se ubica la “Cantina Santería” donde trabaja Carlos Mainelli. En los últimos días, de la mañana a la noche, lo único que pudo hacer fue limpiar el negocio. La mercadería que no se perdió todavía tenía barro y el pasto pegado en la pared era testigo del metro y medio de altura que alcanzó el nivel del agua. “Perdimos de todo, subimos lo que pudimos y me llevé todo lo que pude a mi casa, pero llegó un momento en que no se podía entrar más”, hizo una pausa y retomó: “Lo nuestro se recupera, yo pienso en la gente que está con el agua al cuello.”

Cuando el agua bajó, Mainelli no podía abrir la puerta del local porque estaba todo amontonado en la entrada, incluso los freezers que había acomodado arriba de unas mesas se habían caído. En el último tiempo, las inundaciones en Luján paralizaron sistemáticamente el turismo, una fuente de ingresos muy importante para muchos habitantes. “¿Cómo recuperamos lo que se pierde en mercadería y en trabajo si no tenemos temporada? Nos llovió todos los domingos, en invierno la gente no viene, y cuando realmente podemos empezar a levantar cabeza te viene este desastre. Es indescriptible lo que sentimos porque no sabés a quién echarle la culpa. Hace años que no se hace nada. Han pasado veinte presidentes y nunca se hizo nada en el río, y saben que cuando el río sale del cauce nos inundamos”. Con una voz quebrada y llena de angustia pidió “que los políticos no se acuerden de nosotros antes de los votos. Todo el año tenemos que vivir”.

Al “Recreo el Sauzal”, ubicado al lado del río, el agua le llegó hasta el techo. “Es todo pérdida” dijo Alejandro Desivo, dueño del local. El agua desarmó las sillas y mesas de madera como si fuesen de telgopor. Del tiempo que lleva en ese lugar, ya ha visto a la corriente arrastrar de todo, desde árboles gigantes hasta una heladera y una casita de madera. Aunque alcanzó a rescatar algunas cosas, cuando volvió se encontró adentro con un sedimento de barro de diez centímetros, todo desparramado, una lapicera pegada arriba en la pared y una botella de cerveza atorada en un engranaje. “Cuando entrás, te querés matar. Yo no me quiero imaginar lo que es entrar a tu casa”. Desivo dijo que a veces preferiría que el agua no baje, porque cuando lo hace es lo peor: “Te cae la ficha y te encontrás con que estás en el horno. Si tenés un comercio, después de un mes y medio volvés a empezar. Pero otra no te queda.”

Y es que en esta apreciación, también hay coincidencia. El río retrocedió, pero las consecuencias de las inundaciones recién empiezan. Más duro que aceptar lo que el agua se llevó, es lo que el agua deja al retirarse.

Actualización 19/08/2015

Ago 18, 2015 | inicio

A las ocho de la mañana de un 17 de agosto, el subte B se encuentra vacío. En la estación Ángel Gallardo, un joven somnoliento de buzo celeste atraviesa la puerta y se sienta. Va solo, avisando a sus contactos de celular las coordenadas a cada minuto. Está llegando tarde, pero el colectivo lo espera. Se baja, sube escaleras, busca la combinación y corre al sentir el sonido de una formación acercándose. Una vez dentro del segundo tren, vuelve a calmarse y, cuando termina de bostezar, el altavoz anuncia: “Estación Independencia”. Se baja, verifica la hora y, automáticamente, los pasos se aceleran. Llega justo a tiempo. El micro escolar debe partir y sus compañeros y compañeras ya están cantando. Es la forma que encontraron para darse ánimo en la dura tarea que los espera a setenta kilómetros de distancia: ayudar y contener a los damnificados por las inundaciones de partido bonaerense de Luján.

Como si fuera un viaje de egresados, los voluntarios inventan canciones y aplauden. Sólo algunos se mantienen ajenos y miran tímidamente. Uno pide prestados unos auriculares y se sienta a mirar por la ventana. Otra elige dormir. El cansancio es palpable; quedaron exhaustos del domingo cuando hicieron exactamente lo mismo que se proponen para este feriado: ir a las zonas afectadas por las inundaciones a colaborar en todo lo que se pueda. La convocatoria surgió del programa “La Patria es el otro”, del Ministerio de Desarrollo Social, para todo tipo de voluntario, sin importar la adscripción partidaria: “Si te levantás un feriado a las siete de la mañana para venir a dar una mano, lo demás no importa”, dice José Darregueira, militante del espacio Nuevo Encuentro. Dos horas más tarde, luego de cánticos seguidos de silencios y sueños livianos, el chofer del micro gira dos veces a la izquierda y se detiene frente a una casa del barrio Sarmiento, en Luján. Una vez ahí, todos saludan a Sandra Mouzzon, la encargada del espacio Nuevo Encuentro y anfitriona.

En un garaje se apilan decenas de botellas de lavandina; a la derecha, en el patio, similar cantidad de bidones de agua mineral. Al fondo, se vislumbran dos montañas de ropa y calzado. Los ojos miden, calculan, sonríen y se preguntan por dónde empezar. “Vamos a hacer tres grupos para ir clasificando. Uno de mercadería, otro de ropa y otro de calzado”, propone alguien. A los pocos segundos, todos se organizan y se acomodan como pueden en un espacio que apenas los contiene. Un conjunto encargado de la ropa elige salir a la vereda para trabajar mejor. Tienden bolsas de consorcio enel piso, como si fueran manteles, y comienzan a separar. Por un lado las prendas femeninas, por el otro las masculinas, más acá las infantiles. Lo roto y lo manchado tiene un lugar aparte: luego se verá cómo arreglarlo. Hay vestidos, bufandas, baberos, camisas y guardapolvos, tanto de maestro como de jardín.

Mientras tanto, adentro, los zapatos, zapatillas, ojotas, alpargatas, también están siendo analizados y acomodados. Uno pregunta qué hacer con lo que llegó sin cordones. Una muchacha propone mantenerlos a un costado y comprar cordones. Los pares van pasando de mano en mano. Primero hay dudas, miradas cruzadas y confusiones. Pero bastan cinco minutos para que la tarea sea automática: cada uno sabe qué está guardando su vecino de grupo. Más atrás, casi dentro del garaje, el grupo de alimentos y artículos de limpieza se encarga de llenar cajas para cada familia que será asistida: fideos, yerba, azúcar, sal, aceite, lavandina, papel higiénico, son algunos de los elementos que engordan las cuatro paredes de cartón.

En la vereda, una señora con su hijo pregunta si están entregando ropa y explica que a su barrio no llegaron los camiones: vive en Los Gallitos, al lado de Sarmiento. Mouzzon la invita a pasar y enseguida le entrega una caja recién armada. Completa con ropa de abrigo para los dos personas. “¿Sos de Boca? Tomá, perfecta para vos”, dice un joven mientras le apoya al chico de siete años la camiseta en el pecho y le revuelve el pelo.

Ángela retira donaciones de la Escuela N°23 de Olivera, provincia de Buenos Aires.

Una hora más tarde, todas las tareas parecen casi terminadas cuando un camión de Bomberos Voluntarios de Luján estaciona en la esquina: trae más bolsas de donaciones y, en un minuto, la cantidad inicial de elementos a separar se duplica. Sólo se escuchan los suspiros incrédulos antes de retomar las tareas. Uno de los bomberos, que pidió mantener en reserva su identidad, cuenta: “Se necesita la colaboración de mucha gente para hacer llegar los insumos y los elementos de limpieza ya que volver a las casas es un momento muy difícil por la mugre que la inundación fue dejando”. Él es parte de la organización que se encarga de llevar las donaciones a aquellas personas que continúan inundadas y no pueden moverse de sus hogares.

De repente, un voluntario con botas altas de lluvia pregunta si alguien quiere sumarse al zanjeo, fundamental para que desagote el agua estancada y alejarla de las casas de familia. Ocho jóvenes se ofrecieron. Los barrios están repletos de personas colaborando en los lugares que siguen inundados y en aquellos que el agua ha dejado llenos de basura arrastrada por el río. Caminando por el barro, algunos se las arreglan para empujar las carretillas cargadas de residuos; otros ayudan a los vecinos con trámites de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En otro sitio, un grupo entretiene a los más chicos con títeres y marionetas mientras el camión del Ministerio de Salud lleva a cabo tareas de vacunación y atención pediátrica. Una joven siente como el agua va subiéndole por las piernas mientras mantiene en alto una gran bolsa que acerca a una casa semi-sumergida. Luego de la entrega, pregunta a la mujer de la vivienda si ya almorzó. Ante la negativa, minutos más tarde, la misma chica le trae unas porciones de guiso recién preparado. Cada uno se encuentra comprometido con su función, con escuchar a los vecinos y atender sus necesidades inmediatas.

De vuelta en la casa del encuentro, ya más tranquila y liberada de bolsas, se hace notar el hambre y el cansancio: son las 15:30 y aún nadie almuerza. Algunas quejas alcanzan a escucharse por el retraso del guiso. Pero la mayoría se mantiene distraída entre charlas y mates con yerba recién renovada. Una mesa de jardín se ubica en la mitad de la calle, con platos, tenedores y una caja colmada de pan. Cuando el ansiado recipiente aparece, los platos empiezan a circular en cadena. Sentados en el cordón de la vereda o apoyados contra la pared, el almuerzo comienza. Reina, por primera vez en todo el día, una calma absoluta, apenas interrumpida por una llovizna que empieza a caer. Hay que dejar los platos y guardar todo.

La jornada solidaria tiene un final adelantado y, cerca de las cinco de la tarde, el colectivo emprende el camino de vuelta. El grupo más despierto se sienta en una ronda extraña y comienza un partido de truco que dura la mitad del viaje, hasta que los jugadores se unen a sus compañeros en el sueño. Las jornadas continúan y el llamado a la participación activa se renueva. El integrante de los Bomberos Voluntarios dice: “Vamos trabajando para poder cubrir las necesidades de la manera más cómoda y responsable. Más que nada, hay que estar en el día a día. Mientras la gente siga colaborando, todo va a ir mejor y se va a volver de a poco a la normalidad”.

Actualización 19/08/2015

Ago 10, 2015 | inicio

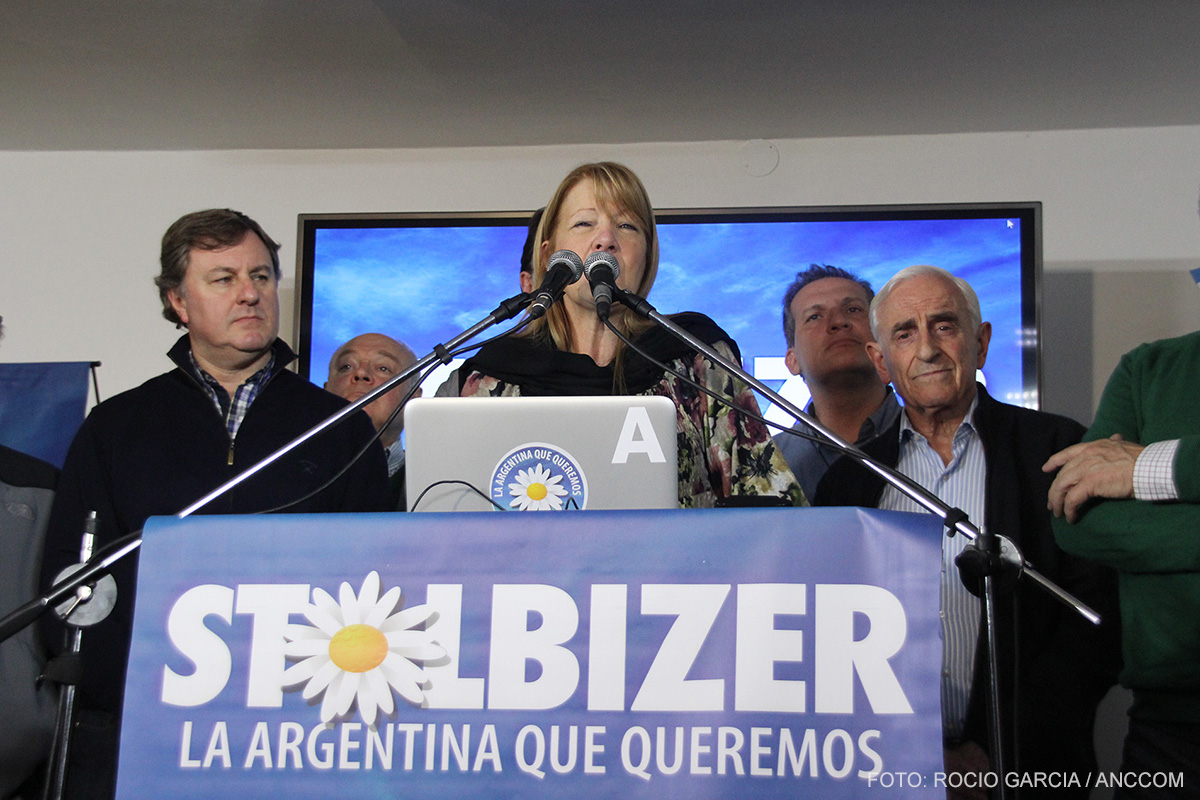

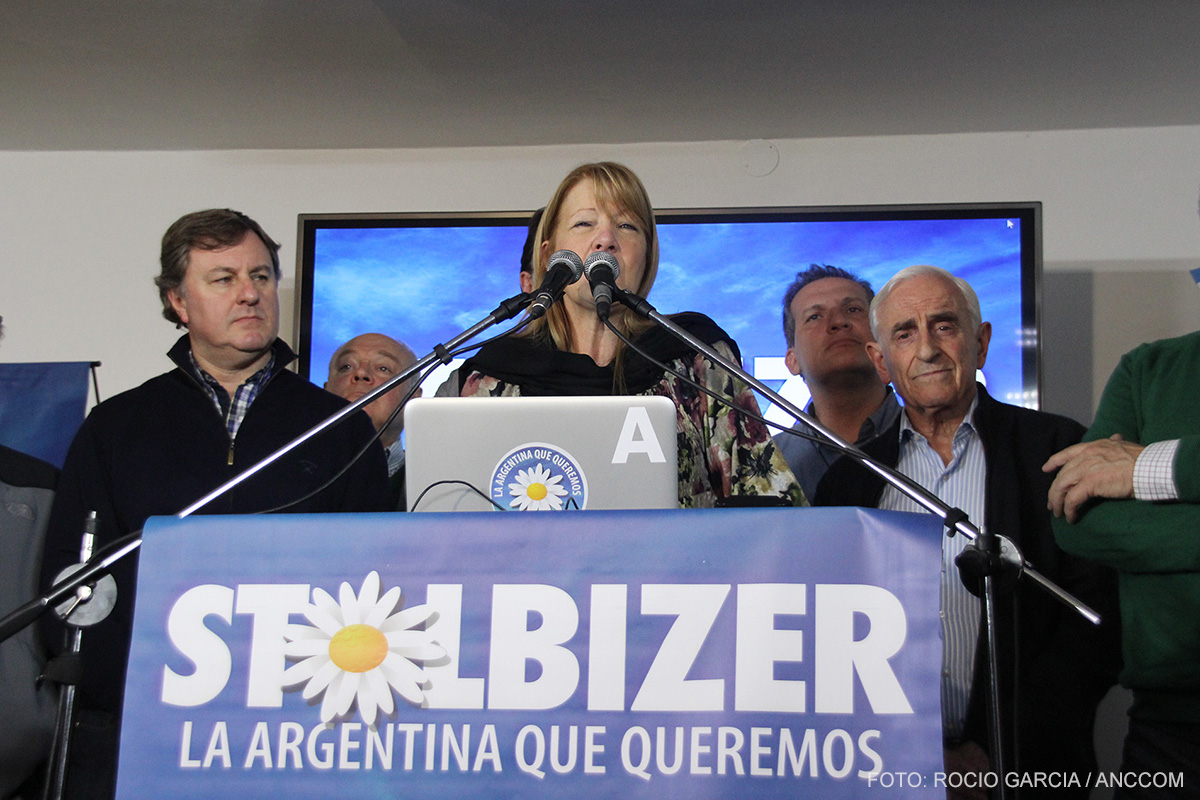

“Estamos en octubre y somos la única fuerza en Argentina que representa al progresismo, a la centroizquierda”, aseguró a las 21:53 Margarita Stolbizer en el búnker de la Alianza Progresistas, ubicado en el cuarto piso de Esmeralda 288, un escenario desangelado en el que la característica saliente fue la notoria ausencia de militantes: al momento de estas declaraciones iniciales, sólo estaban presentes un puñado de periodistas y unos pocos allegados a los candidatos.

Con más del 95 por ciento de las mesas escrutadas, Alianza Progresistas obtuvo el 4,34 por ciento de los votos y se ubicó como cuarta fuerza de cara a las elecciones presidenciales de octubre. En su discurso, Stolbizer aclaró que su agrupación no había realizado mediciones en boca de urna, y por lo tanto no podría adelantar cifras.

La diputada del GEN llegó al búnker a las 18:30 junto al candidato a vicepresidente Miguel Ángel Olaviaga. Al principio de su discurso la candidata resaltó: “La base de votos que hemos obtenido hoy es absolutamente genuina y con una disparidad absoluta en términos de los recursos a los que accedimos, pero nos enorgullece haberlo hecho con honestidad y austeridad, que fueron las características de nuestra campaña”.

Acompañada de dirigentes del radicalismo Stolbizer afirmó: “Representamos fielmente, sobre todo, lo que fue el gobierno de Raúl Alfonsín, nosotros lo reivindicamos como también a quienes se emocionaron con el preámbulo de Alfonsín y la defensa de los derechos humanos”.

A partir de las 15 fue habilitado el ingreso a la sala de Cemupro, sede del búnker, que pertenece a Hermes Binner y tiene capacidad para 150 personas. En el lugar, que siempre permaneció holgado para la concurrencia, hubo servicio de catering, música ambiental y sillas para los periodistas. El contraste con la parafernalia de las principales fuerzas fue de una estrepitosa austeridad.

Stolbizer fue la única oradora y en su discurso expresó también la necesidad de debatir en el Congreso el sistema de voto: “Lo hemos planteado durante todo el día y esta jornada fue la comprobación es que el sistema no resiste más -enfatizó-. Boletas de más de un metro en la provincia de Buenos Aires someten, desde luego, al riesgo del robo, al ocultamiento”.

Por otro lado, ante la pregunta de qué pasará con las bancas del Congreso Nacional que se ponen en juego en octubre, la candidata a presidenta reclamó: “Hay que salir de una mayoría absoluta. El Congreso tiene que tener un equilibro y para eso vamos a trabajar de aquí a octubre para sostener y aumentar los escaños”.

Durante la jornada en el búnker se atendió constantemente a la información aportada por canales de televisión. El espacio contó con una plataforma pequeña para los candidatos y la intermitencia de las señales de televisión e internet por el diluvio demoraron el inicio del discurso. La vocera de la agrupación, Laura Echezarreta, había anunciado que Stolbizer debía hablar con anticipación a los candidatos que obtuvieron más votos: Daniel Scioli, por el Frente para la Victoria, Mauricio Macri, por Cambiemos y Sergio Massa, por UNA. De hecho, fue la primera candidata presidencial en aparecer ante las cámaras. Poco después, el clima empezó a distenderse todavía más y a las 12 de la noche en el búnker de Progresistas se apagaban las luces y se cerraba la puerta.

Actualización 10/08/2015

Jul 29, 2015 | Entrevistas

Sebastián Kirzner, más conocido como Sagrado Sebakis, tiene 29 años, es poeta, performer, actor y productor. Apasionado por la poesía oral, busca modernizarla. Para eso inventó el Slam, una competencia que ya trascendió las fronteras en la que los participantes recitan hasta dejar al oponente konock out. Aunque –como él dice- ganar les importe un carajo.

¿Cómo nació en vos la pasión por la poesía oral?

Vengo del teatro, trabajo en televisión y teatro desde los quince años, por eso toda mi onda literaria está empapada de haber actuado, y entonces lo mío va por el lado de la puesta en juego del cuerpo. En un momento empecé a ver cómo era la movida literaria de poesía porque me gustaba, y vi que eran todas lecturas en voz baja, sentados, con mala onda, y no se terminaba de entender bien lo que decían los poetas. Parecía que no se daban cuenta que estaban haciendo un espectáculo frente a otros y que eso valía la pena y que había que tener en cuenta al público. Porque si no se entiende lo que estás diciendo, por más poeta que te creas, tu poesía en vivo vale una mierda. Y, por otro lado, era una poesía muy poco actual y con poco contenido social. En ese momento, ir a un ciclo literario era sinónimo de no coger, ni siquiera ibas a ver a quién te ibas a levantar porque te sacaba las ganas de coger. Así que dije: “No, hay un límite». Tenemos que buscar un tipo de poesía que nos dé ganas de juntarnos y enfiestarnos entre todos, porque si no te provoca al menos una pulsión vital, preocupate. En ese momento yo estaba en pareja con Sol Fantin y dijimos: hagamos un Slam, es hora de empezar. Desde ese momento hasta hoy, pasaron cinco años, y es inimaginable todo lo que pasó.

¿Qué es el Slam de poesía?

Es un torneo de poesía oral, donde cada persona que compite tiene tres minutos con veinte segundos para realizar un texto de creación propia, de pie, frente al público. A eso se le da puntaje y hay un ganador. Lo más importante de todo esto es que el puntaje lo da cualquiera del público y el ganador importa tres carajos.

¿Por qué vale tres carajos?

Porque no tiene sentido, ¿qué es darle un trofeo al mejor poeta?

Pero todos los que ganaron dicen que se sintieron muy bien cuando ganaron…

Sí, y de hecho van a competir y a ganar, pero eso no quita que valga tres carajos. Es una doble noción: no importa si gano, pero voy a ir a ganar, por supuesto. De hecho todos los trofeos están mal escritos, por ejemplo uno dice “Salame de poesía oral” en vez de Slam, o dice “Islam”, para que en unos años vos lo veas y digas “qué capo, yo era el mejor… pero esto está mal escrito” y nunca te la creas. Porque si te la creés, construís elite, y la elite está cargada de ego, miedo y soledad. Y eso no es lo que queremos.

¿Qué pasó en el primer torneo?

La flashée en colores, todo el mundo la flasheó en colores. Participaron dieciocho personas, y me acuerdo que en ese momento era un número… no entendíamos nada, fue larguísimo… Nos emocionamos mucho, fue increíble. Dijimos “claro, es esto”, y la gente no lo podía creer y estaban todos muy metidos en sus roles, habían producido material, y eso es lo más interesante porque significa que tuviste que trabajar antes para eso.

Entrevista a Sebastián Kirzner

En cuanto a lo que los poetas ponen en escena, ¿qué ves?

Son mucho estilos y formas, es increíble. Pero veo dos problemas, que no son problemas son formas, como por ejemplo: no suelen haber muchos poemas escritos en décima espinela o en octetos. Generalmente ves free style, es decir que no usan métrica y recitan lo que se les canta. Pero hay algo real: Chéjov es genial, Góngora es buenísimo, pero vivieron en otra época del mundo y las cosas que pasan ahora, no pasaban en otras época, entonces que me pidan que yo escriba como en la época de esos escritores no tiene ningún sentido.

La métrica y la vida cotidiana tienen relación…

Tal cual, y la vida cotidiana transculturizada al mundo digital implica convivir con dos universos a diario. Tengo esta teoría sobre lo digital: la generación pre ’90, como mi mamá, no puede concebir un objeto digital, y piensan Internet como otro de los objetos analógicos de la casa. Por ejemplo: hago caca en el inodoro, luego me lavo en el lavamanos, chequeo mails en el computador y luego me plancho con la plancha. Ellos ven algo plano, sólido, tocable. Luego está la generación del ’90 que aún sueña que algún día se van a dejar los celulares, aunque la misma palabra te indica que es celular, está en tus células, tenés que tener uno, es ce-lu-lar, ya está, no hay opción. Por otro lado está mi generación, una generación intermedia que no nació con Internet pero lo asumió, lo incorporó perfectamente, y surfea la web, entra dentro de eso, porque no importa el tamaño de la pantalla, lo que importa es el contenido. Y luego está la generación de los más chicos, que no surfean la web: son la web. Entonces hay que repensar todos los procesos de educación a partir de gente que tiene asimilados dos universos. Ese es el gran problema de las instituciones académicas: cómo educar a quien para ser educado necesita poder elegir con qué educarse, que no soporta diez horas de “callate la boca porque te voy a decir lo que tenés que aprender”, sino que están acostumbrados a buscar la enseñanza mediante elecciones propias, con links, apretando botones, En chiste, decimos que son los mejores años para la autodidaxia. Si sos apasionado de las cosas, Internet te puede enseñar a ser carpintero, a curar, se democratizan ciertos saberes que antes pertenecían a un grupo reducido.

Esto tenía que ver con que no te pueden exigir escribir como Garcilaso de la Vega…

Y no solo eso, porque dado que hay mucha gente que te exige “por qué no estás escribiendo como Góngora o Garcilaso”, eso hace que no haya nicho de mercado para la poesía. Porque si le das a un pibe de entre 14 y 18 años Garcilaso de la Vega, te asegurás que nunca más consuma poesía en toda su vida porque está a destiempo, es un embole, y si no le dan Garcilaso, dicen: “Le vamos a dar algo más moderno”: Pizarnik… ¡¿Qué?! ¿Le estás dando a un pibe adolescente (…) a una poeta suicida? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando tomaste esa decisión? Dale un pibe que crea en la vida, dale un Mariano Blatt, que hable de estar vivo, de divertirse, de salir a andar en skate.

¿Qué comunican los participantes del Slam?

Temas como déficit del amor, amor líquido, dificultades en el amor digital, soledad, soledad digital, que no es lo mismo que la soledad analógica: es peor, porque es junto a un montón de números que hay en un programa que dice que vos tenés como amigos. Estás completamente solo pero te dice que hay conectados como 400, pero si los querés tocar… ¿por qué no están conmigo? ¿No son mis amigos? Por ese motivo todos mis proyectos son acciones que implican que la gente se relacione con otros a nivel cuerpo, en un mismo lugar, en vivo. Porque es necesario, porque de lo otro ya tenemos un montón. Los poemas también se relacionan con el “no entender”. Yo me dedico al teatro, sabemos cómo es el teatro: actúo, alquilo un teatro, tengo un elenco. En cambio, la política es algo donde a un grupo de gente, cada cuatro años, se le da la posibilidad de coordinar el país, pero en realidad no sabés cómo funciona, cuáles son los intereses. Y además, hay gente a la cual no podés ver que pertenece a algo llamado “grupos de poder”, que se juntan en un lugar que no conocés, a tomar decisiones reales sobre el mundo. Entonces a vos no te necesitan, porque si ellos toman decisiones sobre el mundo, ¿para qué estoy votando? Pero tampoco podés probar que existan, ni que no existan. ¡Es una ficción total, no existe, es un cuento! De hecho es tan obvio que estamos instalados en una sociedad ficcional, del espectáculo, que las campañas de los políticos, ya no son en base a propuestas de lo que se va a hacer sino de diseño gráfico. Fin. No te tengo que decir lo que voy a hacer como político, no te voy a decir: “Voy a bajar un 12, 5 el merval” porque eso es un embole. ¡No! En cambio, te digo: “Estoy regalando facturas en la esquina de Córdoba y Canning, y mi onda es muy llamativa, de un color muy divertido. Votame: tengo bigotes y ojos celestes, no te voy a cagar”.

En cuanto a la técnica, ¿qué diferencia hay entre escribir un poema tradicional y uno para la oralidad?

Yo escribo más para decir que para ser publicado, entonces tengo muy en cuenta al público, pero no por eso prostituyo mi obra en relación al otro; no les hago chistes para que rían, sino que les revelo algo que me parece piola e intento contarlo de la mejor forma posible. Creo que el texto tiene que tener la didáctica de cuando vos tenés ganas de contarle algo a un amigo tuyo y aunque sea complejo se lo querés contar porque es algo que te importa, entonces se lo vas a explicar de tal modo de que el otro lo pueda entender. Si fuera otro tipo de literatura, lo dejo complicado y que lo entienda el que tenga la formación para entenderlo. Pensar en la oralidad tiene mucho que ver con eso y con laburos de puesta: cómo divido el texto, cómo lo marco para que tenga determinada intensidad o no, son partituras.

Alguna vez dijiste que a veces el poema está contra el público…

Bueno, no “contra el público”… Hay dos tipos de comedia: aquella donde te reís de la situación, y otra donde te reís del comediante. Cuando te reís del comediante, es un paso de clown más que una escena teatral. Nosotros usamos la risa mucho en el Slam porque es uno de los mejores conductores de ideas, pero no es para que se rían del clown, sino para que te rías del “no la estoy pasando bien, qué incómodo que estoy”.

¿Cómo se te ocurrió trabajar junto con Diego Arbit, que también es poeta y performer?

Es una de las personas más activas, si no la más activa que conozco. Se toma el trabajo artístico como si fuera un trabajo de obrero de fábrica. Cuando lo conocí, Diego pasaba por lo menos de 8 a 10 horas por día caminando por la calle, con una mochila cargadísima de libros, vendiendo mesa por mesa en todos los bares, y era su forma de vida, y luego venía a actuar conmigo, y luego se quedaba coordinando ciclos hasta las cinco de la mañana. Vive a otro ritmo, mi teoría es que él es Dorian Grey y se chupa mi energía, y yo estoy cada vez más viejo, y él está cada vez más joven.

A la hora de escribir los textos, ¿cómo los pensás para una puesta en escena de a dos?

Ya pienso en dos. Ya pienso en Diego. Y él incluso puede prever cómo voy a hacer todas las marcaciones y tonos que elegí. Cuando marco con negrita lo que es para él, se lo mando y al otro día lo practicamos una vez y lo hacemos, porque ya sabemos cómo es el tono. Diego es mi compañero de ruta, hacemos un espectáculo sólido hace un tiempo muy largo.

A nivel nacional, ¿qué está pasando con los torneos de poesía?

Este año se juega en Santa Fe, Rosario, Chaco, Mendoza, Formosa, Salta, Bariloche, y me deben quedar algunos más que no me acuerdo. Además se juega en Uruguay, regularmente en Montevideo, con una gran cantidad de poetas. Y nosotros participamos del Festival Nacional de Literatura ya hace dos años; a principio de año hicimos en Tecnópolis el primer Slam federal, con jugadores de todas las provincias que compitieron en un gran torneo. El ganador fue Fabi Quintero, un poeta de puta madre, del Slam zona sur. En octubre se va a hacer el segundo Slam federal en Rosario, y en septiembre se hace el primer torneo donde compiten Argentina, Uruguay y Chile, en el marco del Festival Nacional de Literatura, que se hace en los tres países al mismo tiempo. Además en noviembre es el Slam Mundial en Brasil y seleccionaron a Mariana Bugallo para representar a Argentina. El año pasado fui yo y este año compite ella, así que queremos traer la copa a casa. Porque aunque el trofeo importe tres carajos, al Slam, los poetas van a ganar. Siempre.

Jul 12, 2015 | inicio

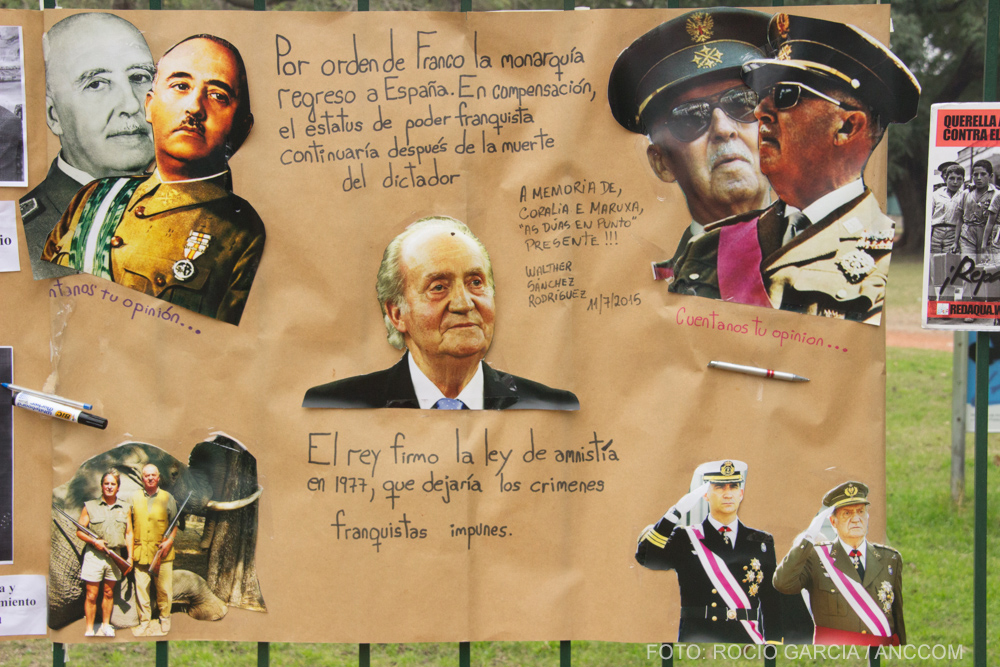

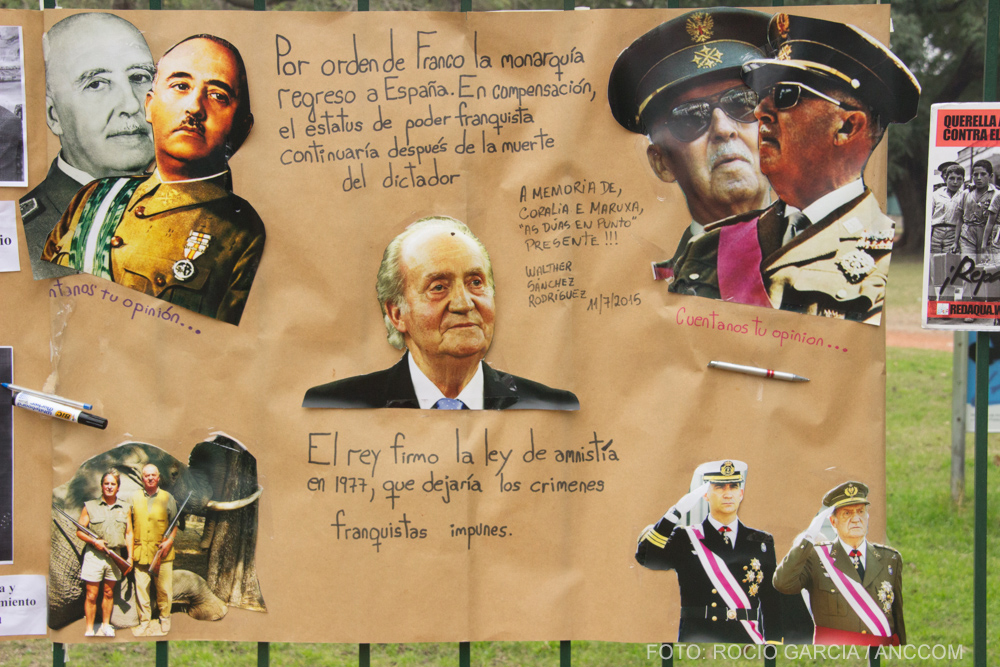

«La ley mordaza es el franquismo», sentencia Xoán Negreira. Las dos temáticas se entrecruzan durante la jornada del sábado 11 de julio, en la que un grupo de descendientes de españoles se manifestó frente a la embajada de España para reclamar la extradición de 19 represores de la dictadura de Francisco Franco a Argentina y, a la vez, criticar la denominada «ley mordaza» que entró en vigencia el último 1° de julio.

«Estamos acá porque solicitamos la extradición de 19 represores y genocidas españoles del franquismo que han sido imputados por la justicia argentina y que el reino de España hoy, impunemente, los acobija y no los extradita», explica Negreira, miembro de la Agrupación Federico García Lorca, la organización que convocó a la manifestación. Además del pedido expreso a la diplomacia española, la actividad contó con una serie de shows artísticos con bandas, conjuntos de danza, una lectura de una obra teatral y radio abierta. «Estamos levantando la voz para pedir justicia por los cientos de miles de personas que fueron acribilladas, perseguidas y torturadas dentro del franquismo», dice Negreira a ANCCOM.

«Argentina es el único país en el mundo que tiene una causa contra el franquismo», señala Inés García Holgado. Ella, junto a Adriana Fernández y Darío Rivas son los tres querellantes que llevan adelante el juicio en Argentina contra los represores españoles. «Lo que queremos es que se visibilice la causa en Argentina. Para nosotros, que somos familiares, es muy importante que se sepa que en España hubo un genocidio. Se lo toma como que fue una guerra civil», agrega Inés.

Las dos mujeres son argentinas, ya que sus padres escaparon de las persecuciones. En el caso de Inés, perdió a su abuelo, mientras que Adriana a sus tíos y a su abuelo. Se vieron obligadas a presentar la causa en Argentina porque «en España se habían cerrado todas las puertas».

Manifestación en la embajada española de la ciudad de Buenos Aires.

«Baltasar Garzón agarró la causa en el 2006, la Audiencia Nacional no le permitió continuar y solo quedaba la Argentina, con el principio de justicia universal que permite, aunque el delito se haya cometido en otro país, juzgar los crímenes de lesa humanidad», relata Adriana. Y es que en España, como subraya Inés, «estos crímenes no se consideran de lesa humanidad, se consideran prescriptos”.

La novedad de la causa, que fue la chispa que encendió la idea de hacer esta manifestación, fue que la jueza Servini de Cubría pidió la extradición de los 19 torturadores, entre los que se encuentran ex ministros y familiares de ex funcionarios y hasta un médico involucrado en el robo de bebés, y el gobierno español se negó.

«Queremos que la sociedad española sepa la historia completa y no la oficial, que fue la que impuso el franquismo. No estamos abriendo heridas, estamos tratando de que se cierren», expresa Inés.

«España es un cementerio. Por todo el país hay fosas comunes. Hay gente que sabe dónde están sus familiares y los jueces no los autorizan a sacarlos», cuenta Adriana. «Hay todavía 114.000 personas que están en fosas comunes y que hay que exhumar. El Estado español no se hace cargo ni de las exhumaciones y mucho menos de los ADN», añade Inés. Según sus datos, durante la dictadura de Franco hubo 300.000 bebés robados entre 1938 y 1992, 50.000 ejecutados, 400 fosas comunes y 50.600 detenidos entre 1963 y 1977.

«Hace muchos años, no se pensaba que a los genocidas de nuestro país se los iba a poder juzgar acá. La gente viajaba a España a prestar declaración allá. Ahora tenemos juicios de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. A lo mejor, con un cambio de gobierno o de mentalidad de la sociedad española, puede suceder lo mismo», indica Inés.

El pedido por justicia a los crímenes de la dictadura franquista se mezcla y entrecruza con la actual crítica a la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como «ley mordaza» en España. «La ley mordaza es el franquismo. No se puede acompañar el reclamo de las personas que perdieron sus casas por deudas con los bancos, o al hacer cualquier pronunciamiento en las redes sociales ya se es imputado y juzgado por la justicia española por esta reforma del Código Penal. Para nosotros, no hay libertad de expresión. Eso es dictadura», plantea Xoán Negreira.

Pablo Estruga es uno de los fundadores de Podemos Argentina y Oscar Leguizamón es el secretario general del Partido de la Victoria.

Junto a la Agrupación Federico García Lorca, participó también la representación argentina de Podemos, el partido político español que surgió el año pasado como forma de canalizar y organizar los reclamos que surgieron con el movimiento de los «indignados».

Pablo Estruga, nacido en Ibiza, llegó a Argentina en enero de 2014 porque tiene familia en Mendoza. Venía de participar del #15M y de las manifestaciones de los indignados en Valladolid y Madrid. En Argentina, fundó junto a otras 40 personas la sede de Podemos en nuestro país.

«Podemos tiene un sistema de círculos autónomos -explica Estruga a ANCCOM-. El círculo se creaba y se unía al partido. Surgían asambleas o, como el exilio español es tan grande en los últimos años, núcleos en otros países, como París, Londres, Berlín». En Argentina, ellos trabajan para la difusión del partido de cara a las elecciones generales de noviembre, ya que en Buenos Aires hay 400.000 españoles y descendientes de españoles.

Para Estruga, «con la ley mordaza quieren evitar otro movimiento parecido al que golpeó el tablero en España. Ya es tarde para eso. Es una ley que tiene de vida lo que dure la conformación de un nuevo Congreso. Sea Podemos gobierno o no, vamos a presentar una reforma para derogarla, porque es una ley totalmente retrógrada, injusta y recuerda mucho a la época de la represión».

«Cualquier nuevo grupo político que conforme el Parlamento y con un poco de sentido común, sabe que es una ley que no representa a nadie. Es una ley partidaria, del Partido Popular, al que el PSOE evidentemente no se opone, porque sabemos que en las cuestiones estructurales votan igual. Estamos seguros que va a cambiar bastante el color del Parlamento, por eso sabemos que es una ley que tiene los días contados».

Según Negreira, «hay un pacto que se ha hecho en el año ’78 donde el bipartidismo, el Partido Socialista Español y el Partido Popular, la derecha franquista que se ha refugiado en la democracia con este partido, han pactado el silencio, el perdón hacia los genocidas. Podemos es una fuerza que rompe con el bipartidismo».

«Hay una gran similitud en algunas cuestiones con el 2001 de Argentina, con las asambleas, la participación de las bases y la militancia y la formación de nuevos cuadros, que es lo que necesita España».