Sep 30, 2015 | inicio

Las paredes hablan en el Cevallos. “Nuestro objetivo en la transmisión de la memoria es relacionar las experiencias de lucha que hubo con la realidad, el contexto y la dinámica de la lucha de hoy”, señala Osvaldo López, el coordinador del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Virrey Cevallos, un sitio abierto para todo aquel que desee visitarlo.

ANCCOM recorrió el espacio donde actualmente se realizan muestras y exposiciones artísticas, se organizan charlas, talleres, ciclos de cine y paneles sobre diversas temáticas. «Esta casa siempre fue una vivienda privada», relata López, quien estuvo secuestrado una semana en ese mismo lugar antes de lograr escapar.

“Durante la dictadura, el inmueble estuvo a cargo de los hermanos Río que oficiaban de testaferros de las Fuerzas Aéreas. Lo alquilaban a un civil de la inteligencia de la aviación, que era quien firmaba los contratos de alquiler. Los Río aparecen también como dueños de otra casa de la calle Franklin, que también le alquilaban a la misma persona y también fue un centro clandestino de detención”. Ese otro centro se encuentra en Franklin y Honorio Pueyrredón, en el corazón de Caballito. «Esa casa está denunciada pero no recuperada».

“Nuestro objetivo en la transmisión de la memoria es relacionar las experiencias de lucha que hubo con la realidad, el contexto y la dinámica de la lucha de hoy”, señala Osvaldo López, el coordinador del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Virrey Cevallos.

Según explica López, quienes operaban en el Centro Virrey Cevallos tenían relación con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y con la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA). En uno de los juicios, los dueños mostraron los contratos y aseguraron que creían que se trataba de un “alquiler normal”. En 1998, la inmobiliaria Ricci adquirió la propiedad, que la alquilaba por cuartos.

“Hasta el 2001 -explica López-, cuando se empezó a correr la bolilla que allí funcionó un centro clandestino, los que vivían acá dejaron de pagar y tomaron la casa. Estuvieron un año hasta que la inmobiliaria los desalojó y la puso en venta. Los vecinos empezaron a denunciar e hicieron una presentación al juez Rodolfo Canicoba Corral porque fundamentaban que era un elemento probatorio para la causa judicial. Presentaron un proyecto en la Legislatura que tardó un año en salir. Finalmente se expropió, pero durante ese trámite murió el propietario, fue a sucesión y tardó cuatro años en concretarse el trámite, recién se terminó en el 2008. Nosotros comenzamos a trabajar en el 2009”.

López había participado de la recuperación del espacio con los vecinos y ya contaba con un proyecto. “Me sentía comprometido con esto”, dijo a ANCCOM. Un equipo de cinco personas comenzó a investigar el lugar.

“Averiguamos de quién dependía, quiénes eran los represores que estaban acá. Hicimos un timbreo con los vecinos y al principio había mucha resistencia a hablar del tema”, recuerda López y agrega: “Ni bien llegamos, lo primero que hicimos fue abrir las puertas. Registramos de manera muy minuciosa de todos los comentarios de las personas que entraban. Así nos llegó mucha información. Paralelamente, leímos todos los testimonios de sobrevivientes que había, que en ese momento no eran muchos. Teníamos tres, ahora tenemos seis. Nada nada. Con esos testimonios, dividimos la casa en dos: los lugares mencionados en los testimonios los dejamos como estaban. Los que no, los usamos como oficina. La casa estaba muy destruida”.

“Ni bien llegamos, lo primero que hicimos fue abrir las puertas. Registramos de manera muy minuciosa de todos los comentarios de las personas que entraban. Así nos llegó mucha información», relata López.

El trabajo de investigación incluyó pedir los legajos del personal de SIFA y RIBA para intentar reconocer los archivos fotográficos. Luego, se reactivó la causa judicial, que “estaba parada” en la primera instrucción. “Hay dos querellantes y cuatro procesados. Se va a llevar a juicio oral el año que viene. Pero nosotros tenemos más de veinte reconocidos por fotografías. Cuatro procesados para nosotros es poquísimo. Nos piden más elementos probatorios pero es difícil por las condiciones de secuestro”.

López era cabo primero en la Fuerza Aérea y militaba en el PRT. Lo secuestraron en 1977 en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Lo detuvieron y lo llevaron primero a Morón, donde lo torturaron, y luego a la casa de Virrey Cevallos, acusándolo de haber cometido un atentado en la base donde trabajaba.

Según cuenta, quienes cumplían tareas en el Centro Virrey Cevallos hacían un trabajo de contrainteligencia: “Buscaban personal dentro de las Fuerzas o hijos de militares que pudieran tener militancia política. Este era un lugar de tránsito, los secuestraban y decidían rápidamente el destino: los mataban, los llevaban a otro centro clandestino, los llevaban a la cárcel o los liberaban. La única que estuvo mucho tiempo acá fue la periodista Miriam Lewin, que pasó once meses y después la llevaron a la ESMA”.

El trabajo de investigación incluyó pedir los legajos del personal de SIFA y RIBA para intentar reconocer los archivos fotográficos.

López estuvo una semana secuestrado, hasta que logró fugarse. «Mi escape fue muy fortuito, cosas que se dan una sola vez en la vida. Estaba esposado y encadenado en la celda, tirado en el piso. En esos días, me di cuenta que a veces me ponían esposas viejas, que se abrían, y la cadena que tenía en el tobillo tenía un eslabón atado con alambre. Una noche me pude soltar de las esposas, rompí ese alambre y me saqué la cadena por abajo. Después, abrí la puerta de madera, que tenía una tranca puesta y un candado. Había unos orificios y pude sacar la mano por ahí para levantar la tranca».

En ese momento, los custodios estaban durmiendo ya que era un sábado a la noche. Cuando salió, se cruzó a la celda de enfrente para intentar liberar a una chica y no pudo. Años después se enteraría que era Miriam Lewin. Cuando escuchó ruidos desde abajo, Osvaldo se trepó por un caño hacia el techo. Por allí pudo salir a la calle México.

Una vez que logró escaparse, López se fue para Córdoba. No podía ir más lejos porque no tenía documentos. “Hicieron ocho allanamientos en lugares donde podía estar. Pasaron por la casa de mis padres y los apretaron, les dijeron que les iban a poner una bomba si no aparecía. Mi hermana se comunicó conmigo y me dijo: ‘Vinieron acá, nos amenazaron. Hacete cargo, vos sos el que militaba, nosotros no’. Me pusieron en una gran contradicción”.

En Córdoba hizo una denuncia, le pidió a un abogado que haga un hábeas corpus y se presentó en un juzgado. Denunció que había estado secuestrado, pero a las dos horas lo pasaron a buscar de nuevo. “Fui sabiendo que me podían matar, no tenía dudas”.

Cuando empezó a correr la noticia de su desaparición, hubo una protesta por parte de los cabos hacia sus superiores porque ya había habido otros dos secuestros. “Eso, sumado a que querían dar una sanción ejemplificadora, hizo que no me boletearan y me condenaran en un consejo de guerra a 24 años. Me mandaron a la cárcel de Magdalena”.

El sitio de Virrey Cevallos estaba conformado, originalmente, por tres casas distintas. “Cuando los hermanos Río compran esta propiedad, hacen una serie de reformas: sacan una de las puertas para construir un garaje y construyen un entrepiso que conecta las tres casas por dentro”, relata Soledad, una de las guías.

“No podemos decir nada que no nos hayan dicho los testimonios”, detalla. El trabajo es minucioso y, podría decirse, arqueológico. “Por más que veamos un lugar con azulejos y un inodoro, no podemos afirmar que ahí funcionaba un baño”. Cada sector tiene una placa con el testimonio que identificó el sector. “La casa es una prueba material para la justicia”. Los pocos lugares que funcionan como oficinas para los trabajadores del sitio, fueron partes de la casa que no estaban identificadas: una de las oficinas estaba en una habitación que luego fue identificada como la sala de interrogatorios y tuvieron que mudarla a otro sector.

Allí radica la importancia de los testimonios de los vecinos del barrio. Si es que hablan. “Hay vecinos que todavía viven en esta manzana, sabemos que tienen información pero no quieren darla”, indica Soledad. Hay un testimonio de un sobreviviente que dice que en una especie de balcón interno que daba al patio, había una ametralladora, imposible de ver desde afuera. “Una vez pasó un vecino, de los que no quieren hablar, y comentó que ahí en el primer piso había una ametralladora”, explica la guía. Lo mismo pasa en el sector de las habitaciones que funcionaban como celdas: hay un edificio de la misma manzana con balcones que dan directamente a las celdas. Pero el barrio sigue en silencio.

Marta Carreras, la restauradora del sitio, mantiene la casa en las mismas condiciones en que se encontró. Realizó un trabajo de decapado de las paredes, para que se puedan observar los tres momentos de la construcción (cuando eran tres viviendas, cuando fue un centro clandestino y cuando fue una casa tomada o inquilinato) a través de las distintas capas de pintura.

El recorrido de la visita comienza por el garaje, donde entraban los autos con los secuestrados. Pasaban por un patio y eran llevados a la sala de interrogatorios. Luego, a la sala de torturas. “Reconocía la sala de torturas por el piso de madera”, dice el testimonio de un exdetenido. Recorrerla, propone un juego macabro al visitante. Cada paso de ese suelo de madera retumba por toda la habitación, el mismo sonido que debían escuchar los torturados cuando estaban encapuchados esperando a que llegue su torturador.

El recorrido de la visita comienza por el garaje, donde entraban los autos con los secuestrados. Pasaban por un patio y eran llevados a la sala de interrogatorios. Luego, a la sala de torturas. El Ex centro clandestino de detención de la fuerza aérea se ubica en Virrey Ceballos 630 en la Ciudad de Buenos Aires.

“Una vez, lavando la vereda, escuché gritos y pedidos de auxilio de una chica y venían de la ventana donde se veían los guardias, fue aterrador para mí… tanto que nunca pude hablarlo”, reza la placa del entrepiso construido en el ’71. Cuando funcionaba el Centro Clandestino, ese lugar era la sala de guardias, desde donde se vigilaba la entrada a la calle y a las escaleras.

En el primer piso, se encontraba el comedor de los represores, con una cocina al lado. “A una de las personas que estuvo secuestrada la traían a lavar los platos, con los ojos vendados. Pudo ver que la vajilla que estaba usando tenía el logo de la Fuerza Aérea”, recuerda la guía.

A otro de los secuestrados, lo desnudaron “como forma de castigo” y lo ataron a un caño que pasaba por las escaleras, cerca de la cocina. “Estuvo como 15 días a la intemperie, en pleno junio, con mucho frío. Hoy tiene problemas de asma”. Había un cocinero, que no sería parte de la Fuerza Aérea, que lo desataba algunas noches y lo llevaba con él a la cocina para que se caliente. “Le pedía que se levantara la venda y lo mirara a la cara. Él no accedía, pero el cocinero se la levantaba igual. Le decía: ‘Mirame. Si esto alguna vez se da vuelta, acordate que yo te ayudé’”. Nunca identificaron al cocinero. Sí se puede ver, desde la cocina, el agujero donde estaba el caño. Las paredes hablan en el Cevallos. Pero no cuentan todo.

Actualización 30/09/2015

Sep 29, 2015 | inicio

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición que poseen entre el 6 y el 7 por ciento de la población argentina, según la Fundación TDAH. La entidad calcula que en el ciclo primario argentino dos niños en cada grado cursan con este problema. Sin embargo, las escuelas todavía parecen reticentes a trabajar con ellos de manera integrada. A más de una familia que se encuentran en esta situación, los directivos les sugieren pasar a sus hijos a otra institución “que esté más preparada para lidiar con él”. De esta manera, estos chicos pasan de establecimiento en establecimiento sin encontrar una solución para mejorar su rendimiento escolar.

Medicar a niños y niñas como modo de reprogramar conductas consideradas “fallidas” es el camino que eligen algunos médicos, en medio de una red que incluye a psicólogos, maestros y padres. El manual que los orienta es el famoso DSM, un documento concebido en Estados Unidos que se aplica en casi todo el mundo con la fuerza de una ley. El texto define los trastornos mentales y establece una clara separación entre las conductas que se consideran normales y aquellas que que no. La socióloga e investigadora del CONICET Eugenia Bianchi plantea que, a partir de un determinado momento, todo lo anormal empezó a ser interpretado como patológico, y por eso la vía de la medicalización apareció como la “solución” a muchos problemas.

Para el manual DSM todos los problemas de la infancia y la adolescencia (autismo, hiperactividad, falta de atención y de concentración) tienen una raíz biológica o genética. Cualquier conducta que se aleje del patrón “normal” es interpretada en términos de trastorno. La punta del iceberg es el famoso TDAH, que muchas veces es diagnosticado cuando un chico se muestra inquieto o desatento. Lo que este manual no tiene en cuenta son los factores sociales, ambientales, familiares y los contextos en los cuales los niños y niñas crecen y se desarrollan. La psicóloga Gabriela Dueñas es uno de los mayores referentes a nivel nacional en el tema y ha escrito varios libros al respecto. Según ella, “el manual DSM dice explícitamente que a ninguno de estos trastornos hay que buscarle variables de carácter vincular, ligados a la crianza o a lo pedagógico escolar. O sea, padres y maestros: ustedes no tienen nada que ver con los chicos que hoy tenemos, ellos nacieron con deficiencias en los neurotransmisores de origen genético. Esto es muy funcional porque te corre del lugar, te des-involucra, te des-responsabiliza y más bien te pone en el lugar de ser una víctima de lo que te tocó: que te naciera un chico con estas fallas”.

En Argentina, la actual Ley de Salud Mental es el resultado de una larga lucha para ajustar la normativa a una visión más amplia de los conflictos en la infancia y juventud. Lo que se buscaba era no seguir el camino planteado por el DSM. La norma sancionada en 2013 se posiciona a nivel mundial como una ley de avanzada.

«El TDAH no tiene ningún marcador bioquímico ni genético», asevera el neurólogo León Benasayag.

¿Existe?

León Benasayag es médico neurólogo de niños y adultos y postula que uno de los trastornos más diagnosticados en la infancia, el TDAH (o déficit de atención), simplemente no existe. “El TDAH no tiene ningún marcador bioquímico ni genético; la prueba de que no existe está en que el diagnóstico se hace con una prueba llamada Test de Conners, donde lo único que se le pregunta al padre es si el niño es inquieto o desatento. Con esa base, lo que se hace es vender anfetaminas. Entonces los padres quedan contentos porque la intranquilidad del chico está originada por una causa genética, y todos los demás factores desaparecen”. Benasayag dice que el déficit de atención, más que un trastorno, “es una entidad que sirvió para justificar diagnósticos falsos, criterios medicamentosos, psicopedagógicos y psicológicos, de una industria que mueve millones de dólares”.

Graciela Del Valle, psicopedagoga desde hace 27 años, coincide con León Benasayag. Ella explica que existen variadas alternativas de tratamiento que no implican fármacos y sugiere: “el síntoma necesita ser interpretado, no acallado. Una buena terapia individual y familiar –desde el punto de vista psicoanalítico- es prioritaria, así como consultar a pediatras que descrean de la medicación, para evitar que esos niños lleguen a convertirse en futuros farmacodependientes”. Por lo pronto Del Valle también propone que los niños con desordenes de atención concurran a escuelas con matrícula reducida, sin alta exigencia académica “que sea inclusiva y tolerante para dialogar con la familia y los profesionales que atiendan al niño con el objetivo de pautar en conjunto horarios, expectativas y estrategias de enseñanza acordes al tratamiento”.

El problema es que, según profesionales que investigan la temática, en la práctica sucede algo muy distinto a los ideales de la ley. Muchas veces se aplica la visión biologicista del DSM. Escuchar a los chicos y chicas y no etiquetarlos con siglas es uno de los objetivos de los opositores al manual. Para ellos, la información genética es un dato más y no como un hecho irreversible. La psicologa Gabriela Dueñas plantea que “tenemos que ser muy prudentes cuando patologizamos conductas en la infancia porque eso puede hacernos creer, erróneamente, que la infancia es algo determinado genéticamente, cuando sobran evidencias científicas, incluso desde el campo de las neurociencias y de la genética, de que la niñez es pura construcción y pura posibilidad”.

Siguiendo los pasos del manual, los chicos terminan etiquetados. Dueñas dice que “entonces para tenerlo en la escuela común, se requiere de un certificado de discapacidad, un acompañante terapéutico, una maestra integradora. Todo esto hace que el niño termine señalado como “el enfermo” o “el discapacitado”. Hay un dato interesante sobre el aumento de solicitudes de certificados de discapacidad mental en niños en los últimos años por trastornos mentales. La fuente es en base al registro nacional de personas con discapacidad. Por ejemplo, en la franja etaria de chicos de 5 a 9 años, en el año 2009 se solicitaron 25 certificados de discapacidad mental; en el 2010 la cifra subió a 2.234 solicitudes; en el 2011 se solicitaron 4.381 certificados; en el 2012 fueron 7.469 solicitudes; en el 2013 se solicitaron 10.325; y en el 2014 se tramitaron 12.285 certificados. Si nosotros no advertimos esto y no hacemos algo, dentro de muy poco vamos a tener una sociedad conformada por trastornados mentales. Es una auténtica epidemia y va en aumento, de la mano del aumento de la importación de drogas y la venta de drogas psicoactivas para niños”.

Argentina tiene una Ley de Salud Mental avanzada y, además, participa hace cuatro años de la campaña mundial “STOP DSM”, que se sostiene en España, Portugal, Francia y Brasil, y a la que han suscripto diferentes asociaciones profesionales en el país. Bianchi afirma que “desde un posicionamiento de defensa del derecho a la salud y a la salud mental en los niños, estas asociaciones denuncian que la utilización del DSM para el diagnóstico de las denominadas ‘patologías mentales infantiles’, constituye, además de una violación a la Ley Nacional de Salud Mental, una contravención a la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.

¿Quién se hace cargo?

Por su parte, los niños TDAH tampoco reciben respuestas de las obras sociales, dado que no cuenta con cobertura para todos los casos. Esta situación dificulta la continuidad de los tratamientos, que generalmente implica gabinete psicológico-psicopedagógico, maestras integradoras, consultas neurológicas, terapia familiar y en algunos casos medicación. En 2014, los diputados Julio Martínez y Héctor Olivares presentaron un proyecto de ley en el Congreso Nacional para asegurar la gratuidad de los tratamientos por TDAH pero un año después aún no se ha trabajado ni siquiera en comisiones.

Hace cuatro años se sancionó en Mendoza la ley que crea el Programa Provincial de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Esta ley fue tomada como modelo para el proyecto impulsado por los diputados Martínez y Olivares, que propone un plan de acción nacional basado en la promoción, detección precoz y tratamiento con el objetivo de mejorar el rendimiento de los chicos en el aula y “garantizar al niño TDAH el acceso a una educación acorde con sus capacidades y habilidades, que le permita insertarse en su medio social y desarrollar sus potencialidades cognitivas”. Esto implica, tal como lo detalla el documento, que se inscriba al tratamiento del TDAH dentro de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) para obras sociales y empresas de medicina prepaga de nuestro país. De esta manera se garantizaría la cobertura a estos niños y sus familias.

Lo cierto es que en la actualidad los padres de niños TDAH no solo deben luchar contra las instituciones educativas que son reticentes a recibir a sus hijos, sino también enfrentarse a las obras sociales que evaden la responsabilidad de cobertura de estos tratamientos. Al respecto, el diputado Martínez aclara: “El espíritu del proyecto es que se incluyan todos los tratamientos disponibles al momento en que se sancione la ley y que el Ministerio de Salud pueda ir reglamentando cuales se incorporarán al Programa Médico Obligatorio, lo cual siempre involucra un proceso de negociación con las obras sociales y prepagas”.

Graciela Bartomeo, psicopedagoga que dirige la Fundación TDAH, indica que no todos los diagnósticos de déficit de atención tienen como tratamiento la medicación. Afirma que existen otras alternativas basadas en tratamientos “multimodales”, donde se integra un médico clínico, consultas neurológicas, gabinete psicopedagógico y psicológico así como herramientas de focalización del niño tanto en la escuela como en el hogar: “Son tratamientos largos y si los padres no tienen la posibilidad de que alguien les dé una mano con los costos, finalmente se abandonan”, aclara.

Bartomeo opina que esta inacción se debe a que el problema en los niños no es visible: por ejemplo se procura que los niños con síndrome de Down, problemas motrices o hipoacúsicos no asistan a escuelas especiales sino que sean integrados a las aulas normales, “pero al no tener síntomas físicos evidentes, el alumno con TDAH cursa como un maleducado, un caprichoso o un vago y no se lo toma como alguien con un trastorno”.

Según la psicopedagoga,“los niños con déficit de atención deben cursar en escuelas normales ya que este trastorno no es considerado una discapacidad”. Las características de este trastorno son muy diversas, en términos generales se trata de un problema neurobiológico innato y con una carga genética importante, persistente a lo largo de la vida. EL TDAH afecta en el rendimiento escolar debido a la corta capacidad de atención de los chicos que, a su vez, manifiestan escaso control de los impulsos, baja autoestima y dificultades de adaptación.

«Al no tener síntomas físicos evidentes, el alumno con TDAH cursa como un maleducado, un caprichoso o un vago y no se lo toma como alguien con un trastorno”, expresa la responsable de la Fundación TDAH.

Dos chicos por aula

La Fundación estima que en cada aula de escuela primaria hay por lo menos dos niños que presentan esta condición, advierte, además, que por desconocimiento de las autoridades escolares, los niños con TDAH son estigmatizados como alumnos caprichosos. En verdad, por la patología enfrentan diariamente dificultades para mantener la concentración, son desorganizados, se distraen fácilmente, olvidan las cosas y suelen tener baja tolerancia a la frustración.

Liliana Schre y Mario Benítez son los padres de Juan Gabriel, de 7 años, quien fue diagnosticado con TDAH y desde ese momento asumieron la tarea de buscar el tratamiento adecuado. La madre comenta que por falta de información institucional las escuelas no tienen conocimiento acerca de este trastorno: “Las maestras no están capacitadas para tratar con chicos como Juan, no saben cómo lidiar con ellos, lo único que quieren es sacárselo de encima”. Pese a seguir un tratamiento, Juan y otros niños se ven obligados a responder a las expectativas académicas sin tomar en cuenta las dificultades que conlleva este trastorno. Los maestros -agrega- suelen sugerirles a los padres proceder con más límites en la casa, más atención a las tareas y mayor exigencia en la conducta, cuando en realidad se necesita un tratamiento que combine estrategias diferenciales en el aula y contención psicológica, además de la obvia tarea de guiar y contener al niño en el ámbito familiar. Para la especialista, elevar la exigencia no resulta bueno para estos niños y termina por perjudicarlos: “Se debe trabajar en conjunto pero hay que resolver lo que es de la casa en la casa y lo que es de la escuela en la escuela”, subraya Schre.

En términos generales, los desórdenes de atención comienzan a hacerse evidentes en la edad escolar. Según Bartomeo, “la gran mayoría de las consultas que se reciben en la Fundación son por sugerencia de la escuela”. No obstante, las autoridades escolares parecen no tener información suficiente sobre el TDAH que permita garantizar a estos niños una educación integrada, ya que hoy no existe en nuestro país una ley nacional que establezca cómo debe brindarse este tratamiento ni tampoco qué medidas debe tomar el sistema educativo para poder trabajar con ellos.

Los padres que consultan sobre TDAH se encuentran con muchas contradicciones tanto en el tratamiento como el diagnóstico. Pareciera que según quien evalúe al niño los pronósticos varían y las familias quedan presas de diferentes opiniones según el profesional al que concurran. Liliana Schre explica que ya en jardín de infantes las maestras de Juan la citaban constantemente para comentarle situaciones en que el niño no se comportaba: “En salita de 4 su señorita me dijo que lo notaba disperso, que no se quedaba ni cinco minutos sentado en su sillita. Ahí lo llevé al pediatra y éste me derivó con una neuróloga. Ella a partir de unas pocas preguntas y sin mandarle a hacer ningún estudio lo diagnosticó y me dio una orden para consultar un psicólogo”, situación en la que continuó durante seis meses, en lista de espera y con las seis sesiones autorizadas por su obra social, “le bastaron sólo cuatro sesiones al psicólogo para decirme que la neuróloga estaba loca, que Juan no tenía nada y que su comportamiento era una respuesta a la falta de límites, así terminamos el jardín, sin saber nada en concreto”.

Mientras tanto, los niños se escolarizan mal, se frustran, no sociabilizan y son estigmatizados. Los padres se frustran también, pierden las esperanzas y obtienen como única solución cambiar a su hijo de escuela, una y otra vez, rogando encontrarse con una maestra comprensiva y abierta a escuchar las recomendaciones de los profesionales en el tema.

Bartomeo indica cómo puede ser la reacción de los padres al saber que tienen un hijo TDAH: “Hay algunos padres que no le dan importancia al diagnóstico pero la gran mayoría primero se asustan y no entienden, pero finalmente te dicen con alivio: ‘¡Por fin sabemos que tiene!´ Porque no hay nada peor que no saber qué le pasa, verlo sufrir y no poder ayudarlo”.

Liliana Schre y Mario Benítez pasaron por momentos como este: Juan Gabriel toma medicación hace poco pero también el tratamiento se compone de maestra integradora, reducción de horario escolar, psicólogo y, por supuesto, trabajo y contención en la casa. Pese a todo, los papás de Juan comentan que desde afuera sólo salta a la vista el tema de la medicación y resulta complicado explicar a quien no convive con un niño TDAH lo arduo que es el día a día: “Es súper difícil, parece pecado darle medicación a un chico. Todos piensan que a nosotros nos encanta medicarlo, me tratan de intolerante, de loca y me acusan de que quiero ver a Juan ‘dopado’. A Juan nada lo tranquiliza, se levanta y se acuesta hiperactivo, hace deporte y sigue igual. A la gente le encanta juzgarnos pero nadie se pone en nuestra situación”.

Ante el vacío institucional y la poca información sobre el tema, Schre decidió hace un tiempo abrir un grupo en Facebook para compartir experiencias con otros papás de niños con TDAH: “TDAH y yo – Argentina”. De esta manera, pueden ayudarse mutuamente en temas cotidianos y tener un respaldo aunque sea virtual a una situación en la que, por un lado, no son escuchados por la instituciones, y por otro, se ven juzgados por gran parte de la sociedad. El tratamiento para personas TDAH es largo y como explica Bartomeo “no existe una cura porque no es una enfermedad, sino que se controla con el tiempo”, y aclara que suele verse a la medicación de los niños como una medida fácil pero en realidad sólo se recomienda en situaciones graves, ya que en casos más leves se apunta que el paciente pueda focalizar y evitar perder su atención mediante diferentes técnicas psicopedagógicas que la maestra y el niño deben pautar en el aula. Esto sumado al seguimiento psicológico y familiar permite “reeducar al paciente y en la gran mayoría de los casos se logra cubrir las falencias naturales”.

Actualización 30/09/2015

Sep 16, 2015 | inicio

Un equipo multidisciplinario de setenta y cinco expertos y expertas de cuarenta países de América, Europa y África, presentó los “Principios de Madrid-Buenos Aires”, en el marco del II Congreso Jurisdicción Universal de siglo XXI desarrollado en el Teatro Nacional Cervantes durante el 9 y 10 de septiembre. El eje del documento es la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales que, por su gravedad, dejan de concernir a un Estado soberano en particular, para afectar a la humanidad en su conjunto.

“Lo que estamos buscando es una protección integral de los ciudadanos y ciudadanas del mundo y de la propia naturaleza, no pedimos ni más ni menos”, expresó el juez Baltasar Garzón, máximo impulsor y director del Congreso organizado por FIBGAR, la fundación internacional que lleva el nombre del magistrado español y que trabaja por la defensa internacional de los derechos humanos. “Estas iniciativas –completó el anfitrión- tienen también un efecto de prevención, de educación, de aprendizaje, de pedagogía, de saber que el lenguaje común de toda la humanidad es el de los derechos humanos”.

“Cuando los Principios de la Jurisdicción Universal del siglo XXI se pongan en circulación a partir de mañana, comenzaremos su defensa palmo a palmo, país a país, institución a institución, un año, dos años, tres años, los que sean necesarios, al final ganaremos esa partida, porque es la partida de la humanidad”, prometió Garzón y rescató la incorporación en el documento de nuevos delitos de persecución universal, como aquellos que atenten contra el medio ambiente o que son de naturaleza económica y violan sistemáticamente los derechos más básicos de la sociedad civil.

Los Principios Madrid-Buenos Aires también contemplan como crímenes de lesa humanidad al genocidio, a los crímenes de guerra, a la piratería, la esclavitud, la desaparición forzada, las torturas, el tráfico de seres humanos y las ejecuciones extrajudiciales.

Baltasar Garzon, juez y presidente de FIBGAR

Entre las distintas actividades que se desarrollaron a lo largo de las jornadas se destacó la conferencia La protección jurídica del medio ambiente, que estuvo a cargo de Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado de la Corte Suprema de Argentina. El magistrado expresó que los actuales estándares de consumo son insostenibles y que estamos muy cerca a una situación de no retorno. Advirtió que el mercado funciona aumentando el consumo de ese 30 por ciento que son los que más tienen, mientras que el 70 por ciento de la población mundial no posee lo indispensable para sobrevivir. En declaraciones exclusivas a ANCCOM señaló el camino a seguir para que estos delitos económicos y medioambientales se tipifiquen y lleguen a ser aplicados en todo el mundo: “Es necesario que alguien los haga parte de un proyecto en el plano internacional, en Naciones Unidas, y que con el correr de los años se haga un tratado y luego que los congresos lo ratifiquen. A medida que vayan pasando catástrofes vamos a ir haciendo estas cosas”.

Por su parte Héctor Sejenovich, Premio Nobel de Paz compartido con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de 2007, profesor universitario e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, habló sobre medio ambiente e intereses económicos. Declaró que hay una necesidad de reestructurar el concepto de desarrollo y de una intervención conservativa, ya que se necesita un desarrollo verdaderamente sustentable que no reduzca el activo ambiental. “La deriva actual del capitalismo pone en riesgo la supervivencia del planeta y nos lleva a la autodestrucción”, subrayó. Asimismo declaró a ANCCOM sobre el impacto que causaría lograr el consenso sobre los delitos económicos y medioambientales al ser considerados de lesa humanidad: “Sería casi como la creación de los derechos humanos. Pero, ¿la declaración de los derechos humanos sirvió para la lucha por los derechos humanos? Sí, sirvió, pero no por eso se aplicaron. Se concretaron por otras relaciones sociales progresivas que se impusieron en cada país, pero el hecho de tenerlos ya significó una mejora de la situación”.

Mencionó, además, la importancia que los abogados empiecen a conocer el tema ambiental: “Lamentablemente no tenemos un código ambiental, no tenemos una justicia ambiental, sino que es una justicia general”, reflexionó y agregó: “Es positivo que se incluya lo medioambiental como parte de los crímenes de lesa humanidad, pero hay que profundizar, porque no es solamente afectar a una especie, sino afectar a todo un sistema, a una cantidad de interrelaciones”. El Premio Nobel, a su vez, ejemplificó con el cultivo de la soja: “Está arrasando y ahí hay una afectación a los derechos humanos de las poblaciones que viven cerca, que han sido fumigadas y que tienen problemas de cáncer. Eso está en total colisión con estos principios, entonces de alguna forma se tienen que hacer cargo”.

Rigorberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, fundadora y presidenta Vitalicia de la Fundación Rigoberta Menchú Tum y destacada dirigente en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Contra la impunidad

El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky y Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado participaron en el panel Lucha contra la impunidad en Argentina. “Si no hay compromiso, militancia, participación, estos avances no hubieran pasado. Lo importante es denunciar las voces que hay detrás de los que quieren intentar la impunidad”, declaró Verbitsky.

Auat, a su vez, manifestó que la impunidad es la punta del iceberg de toda una estructura de injusticias que aparecen por debajo: “No hemos terminado con la impunidad, la justicia no es igual para todos, no es igual para el oprimido que para el opresor. Lo que está en juego es la moral de toda la humanidad”. El funcionario retomó conceptos del filósofo alemán Walter Benjamin y resaltó la importancia de cómo comunicar estas discusiones, de cómo usar el lenguaje y del modo de leer el pasado.

Información y privacidad

A través de una videoconferencia desde la embajada ecuatoriana en Londres, también participó de las jornadas realizadas en el Cervantes el periodista de investigación, programador, y ciberactivista australiano Julian Assange, autor del ya famoso sitio WikiLeaks. Desde la pantalla gigante expresó que los derechos básicos de la ciudadanía, como la libertad de información y la privacidad, están en peligro por la acción de algunos gobiernos de controlar los movimientos de sus ciudadanos. En relación a la criminalidad económica y su impacto en las condiciones de vida de millones de ciudadanos denunció: “Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea están impulsando un gran bloque de comercio mundial que se escapará a cualquier tipo de control democrático y no tendrá en cuenta el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos”.

El desafío

Sobre el tema Debate hacia un nuevo marco de Jurisdicción Universal, Hugo Cañón, ex Fiscal General de Bahía Blanca y ex presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, habló sobre los riesgos de las propuestas que se plantean y ejemplificó con el intento por parte de George W. Bush al asumir en 2002 de anular la firma de Bill Clinton sobre el Tratado de Roma para lograr la inmunidad de su país.

Al respecto de este nuevo marco de Jurisdicción Universal declaró a ANCCOM: “Ahora viene una etapa fundamental de difusión de los principios, de darlos a conocer en los ámbitos judiciales, en las fiscalías, en los claustros académicos y desde ahí comenzar una gestión ante las diversas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos políticos para demandar en cada uno de los países la posibilidad de instalar normativas jurídicas que adopten estos principios”. Manifestó que es un trabajo a largo plazo y que se debe hacer eje en los países del cono sur, ya que en este momento tienen una gran potencia para confrontar con los poderes más fuertes del mundo: “Evidentemente van a poner obstáculos e impedir que exista esta posibilidad de juzgamiento a todo aquello que tenga que ver con crímenes económicos y la afectación del medio ambiente porque, en última instancia, los responsables de estas políticas son las grandes corporaciones económicas que están en los países centrales y no en nuestros países”.

Con respecto a los valores en los que están asentados los 22 principios que conforman el documento promovido en el Congreso, opinó: “Toda esta política de Jurisdicción Universal está asentada en una ética sólida de defensa de la dignidad del ser humano. Somos personas y como tales merecemos el respeto y la dignidad que fue avasallada por las grandes tiranías, por los grandes negocios económicos, por ese poder concentrado que en última instancia apunta a la defensa de sectores minoritarios a nivel planetario”.

Antes de llegar al final del Congreso, disertó la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, fundadora y presidenta Vitalicia de la fundación que lleva su nombre y destacada dirigente en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y las mujeres.

La guatemalteca recordó una resolución de Naciones Unidas de 1979, en la que se advertía sobre las grandes violaciones a los derechos humanos pero en ningún momento se reconocía la reparación sobre las víctimas. En este sentido, aludió a los atroces hechos ocurridos en la masacre en la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde fueron calcinadas 39 personas, entre ellos su padre. “Sabíamos todo eso y sin embargo parecía que nadie creía en las víctimas. Lo que pasó en Guatemala quizás pueda ser la esencia de la crueldad de los genocidas en todos los países del planeta y es la esencia de lo que son los delitos de lesa humanidad”.

Raúl Zaffaroni durante la lectura conjunta de los nuevos principios de Jurisdicción Universal en el cierre del Congreso.

Asimismo, explicó el contexto en el que se desarrollaron los delitos contra la humanidad en su país: “Por supuesto que se sabía que existía un plan que se llamaba Contrainsurgente y una estrategia de los militares guatemaltecos que tenía una relación con el plan global de estrategia de Estados Unidos en América Latina como es el Plan Cóndor”.

Explicó que el involucramiento de las víctimas en esta causa no es un tema personal sino que responde a una memoria colectiva que exigía un juicio de reconocimiento de la verdad, ya que siempre fueron acusados de farsantes. “Había una ofensiva ideológica para frenar las ideas de las propias víctimas, no es solo la verdad individual sino jurídica, institucional, de un tribunal que pueda dar un ejemplo del cumplimiento del derecho con el debido proceso: no sabíamos que había reglas que nos podrían defender y con este aprendizaje fuimos aportando en la doctrina de la jurisdicción universal”.

Menchú Tum describió que en su país hubo un gran debate entre víctimas y victimarios con respecto a si hubo genocidio o no. “Dijeron que todo lo que hacíamos era pura venganza y tuvimos que acudir a una investigación profunda, no sólo teníamos un derecho sino que debíamos fundamentarlo. Si queremos mirar hacia el futuro, tenemos que recuperar esa memoria de la justicia universal aplicada en el terreno de los hechos”.

Al respecto de la experiencia de violación de derechos humanos en América Latina expresó: “Cuando se pueden juntar las herramientas jurídicas y las técnicas de investigación con la verdad de las víctimas, hay un impacto extraordinario. En América Latina tenemos una experiencia inmensa y debemos legar a las nuevas generaciones, porque la lucha contra los delitos de lesa humanidad no tiene fin, porque se puede repetir en décadas”.

Ago 25, 2015 | destacadas

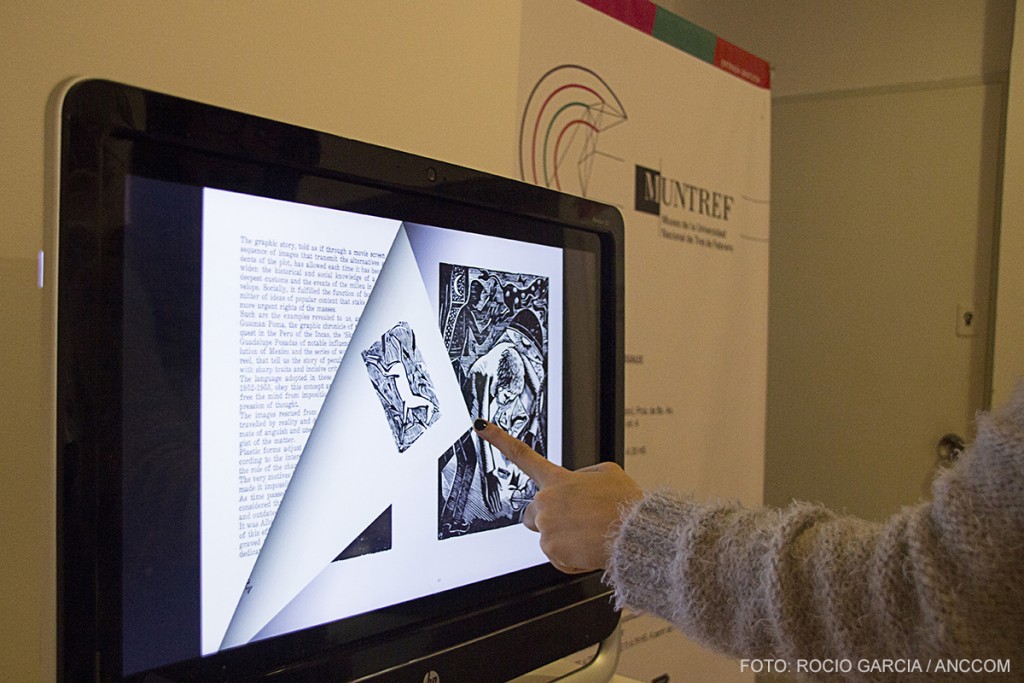

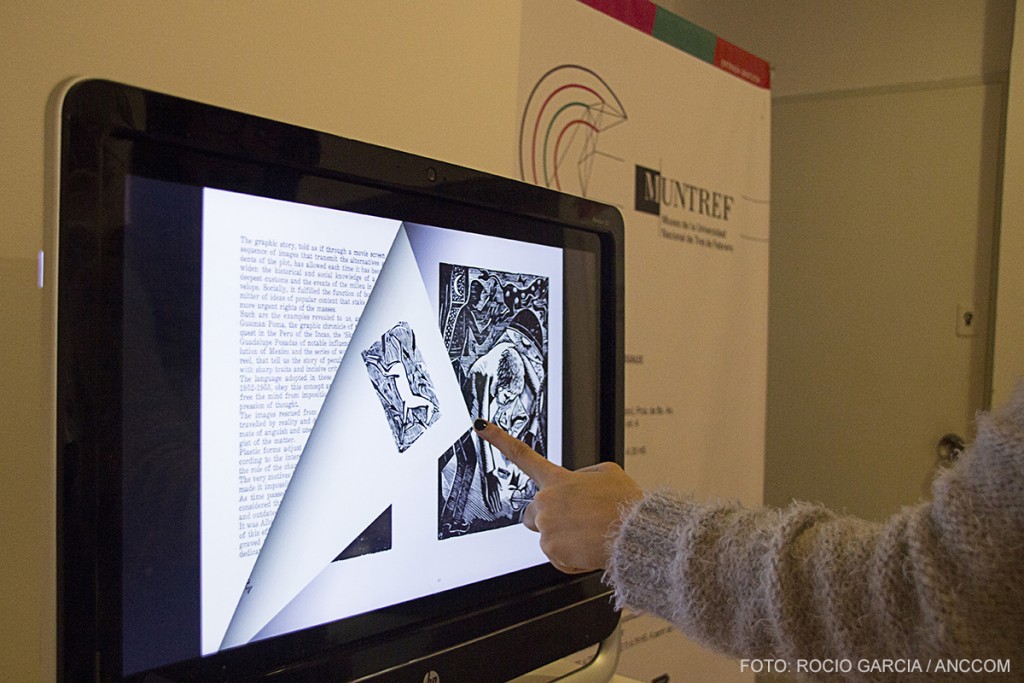

La muestra Impresiones de un hombre moderno recopila en los grabados de Víctor Rebuffo una mirada crítica respecto del hombre contemporáneo de su época. Barrios marginales, la villa, La Boca y el tango, los cafetines, la noche, el mundo urbano y el rural, los movimientos sociales, las manifestaciones estudiantiles, los cañeros en Tucumán, el hombre en la multitud, el trabajador en su medio: todas las escenas que componen sus trabajos dan cuenta de un fuerte compromiso social al problematizar la vida cotidiana y la política desde el arte.

Nacido en 1903 en Turín, Italia, Rebuffo se instaló en Argentina junto a su familia desde muy pequeño. Fue un importante representante del grabado social argentino. En 1926 egresó de la Academia Nacional de Bellas Artes y al poco tiempo comenzó con sus prácticas como xilógrafo. Se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de Tucumán, participó del movimiento de artistas antifascistas, estuvo en diálogo con artistas contemporáneos como Antonio Berni y Lino Enea Spilimbergo -con quienes compartió arte y militancia- y enroló su obra dentro del arte social, inscribiéndose en la tradición de los Artistas del Pueblo. En los años 30’, 40’ y 50’ hizo intervenciones muy específicas sobre la situación de incertidumbre y opresión que el individuo vive en su contexto, con una mirada muy atenta sobre los sectores populares de donde él también provenía.

En 1978 escribió en su libro Contra Luz: “El relato gráfico (…) ha permitido en todas las ocasiones que se lo ha utilizado, ampliar el conocimiento histórico-social de un pueblo, de sus costumbres más arraigadas y de los acontecimientos del medio en que se desarrolla. Socialmente cumplió una función de vínculo y difusión de ideas de contenido popular que reivindicaba los derechos más urgentes de las masas”.

“La familia de Rebuffo tiene un cuidado por la obra notable. No les preocupa tanto venderla como que esté en las mejores colecciones posible, en los museos», dice al curadora de la obra

La obra de este grabador moderno tiene la singularidad de que es, en promedio, bastante pequeña, ya que trabajó principalmente ilustrando revistas como Unidad y libros como el Martín Fierro, Don Segundo Sombra y el Fausto. “Eso supone una dificultad para una muestra: ¿Cómo hacer que el grabado llegue al público en un soporte que no es para el que fue pensado?”, reflexionó Diana Wechsler, directora de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y diseñadora del Programa de ensayos y curaduría de investigación a cargo de esta exposición. Sin embargo, la escasez de obras no fue impedimento para que hoy se exhiban en el MUNTREF más de 35 trabajos del artista, incluyendo el libro digitalizado Contra Luz, que contiene 130 de sus xilografías. “Como en general la producción de los grabadores está bastante desatendida de los circuitos de exhibición de arte, nos pareció que era una ocasión para mostrar la obra de un artista que es muy bueno, que tiene una producción muy interesante, que trabajó de una manera poco común, muy artesanal y que además no tenía prensa”, comentó la directora en diálogo con ANCCOM.

Wechsler -junto al equipo formado por los estudiantes de la maestría Belén Catalano y Jonathan Feldman y la tutora-docente Cristina Rossi- trabajó sobre el artista y su archivo. “La familia de Rebuffo tiene un cuidado por la obra notable. No les preocupa tanto venderla como que esté en las mejores colecciones posible, en los museos. A raíz de eso, y con la vocación de proyección del arte argentino en la escena internacional, Aníbal Jozami, el rector de la Universidad, realizó gestiones y facilitó la obra de Rebuffo al Museo Reina Sofía de Madrid y al Centro Pompidou de París, donde estuvo exhibida durante más de un año en la muestra «Modernidades plurales». Lo que nos seguía faltando era hacerla aquí”, señala la curadora.

Diana Wechsler, directora de la Maestría en Curaduría de Artes Visuales UNTREF.

Si bien es la toma de conciencia la principal búsqueda del arte militante de Rebuffo, el artista no descuidó por eso la estética en sus trabajos. Al respecto, Wechsler refirió que “en sus obras más tempranas se ve un planteo blanco y negro muy potente del grabado tradicional, y después vemos los trabajos de los ´60 donde trabaja otras tramas y colores por superposición que tiene que ver con la experimentación estética de esa época”.

Sus grabados tienen una función social innegable en la medida en que hablan sobre una realidad muchas veces dolorosa y opresiva, y que se hace carne en las expresiones de sus personajes. El papel, como vehículo que facilita transportar la imagen, permite la difusión de contenidos sociales y políticos, al multiplicar su llegada a los públicos populares y a lugares donde tal vez de otra forma no llegaría. Pero al mismo tiempo, “esa multiplicidad suele condenar al grabado a una zona lateral, ya que despierta menos interés en el mercado del arte o de un circuito que presta más atención a objetos más valiosos en términos económicos”, explicó la curadora a ANCCOM. Sin embargo, artistas como él, que se inscriben en la tradición del grabado social, “extreman esta condición y violentan el mercado. En general, no numeran los grabados. Si los numeran, hacen varias series y nunca se sabe cuántas han hecho. Hacen de la imagen múltiple un culto.” Frente a la unicidad de la obra, condición que muchos en el mundo del arte buscan preservar, este artista comprometido con su tiempo consideraba que la imagen podía seguir siendo reproducida, de ahí que sus tacos estén en perfecto estado.

El libro de Rebuffo «Contra Luz», escrito en 1978 y digitalizado para la muestra.

Hoy, la democratización de la cultura que defendía Rebuffo está más vigente que nunca con la exhibición de su obra en espacios como éste. Para Wechsler “lo que sostenemos con el programa «Arte para todos» que lleva adelante el Museo, es la idea de que artistas como él permiten que un espacio de exposición se convierta en un espacio de pensamiento, y que la gente encuentre estas otras vías para pensar su realidad”.

La muestra podrá ser visitada hasta el 18 de octubre en el Centro de Artes Visuales del MUNTREF, en Valentín Gomez 4838, Caseros, Buenos Aires, de lunes a domingos de 11 a 20 horas.

Ago 19, 2015 | inicio

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3Ooxc3CM4ro&w=680&h=435]

Actualización 19/08/2015