Dic 22, 2015 | inicio

Tras una jornada de tensión y dos represiones desproporcionadas de Gendarmería Nacional, los trabajadores de la avícola Cresta Roja levantaron el corte que mantenían en la Autopista Riccheri, en la entrada al aeropuerto de Ezeiza, luego de llegar a un principio de acuerdo con el macrismo.

En las últimas horas de la tarde del martes, la jueza Valeria Perez Casado decretó la quiebra de Cresta Roja. La información se dio a conocer mientras estaban reunidos el ministro de Trabajo Jorge Triaca con Cristian Villalba, uno de los delegados de los trabajadores, que volvió de Ezeiza especialmente para acudir al encuentro. Luego de una hora, ofrecieron una conferencia de prensa en la entrada de la cartera laboral en la que señalaron que el gobierno entregará a los operarios una suma fija de 6.000 pesos durante el mes de enero y les entregará un bolsón de comida para las fiestas. Además, se comprometió a buscar inversores que compren la empresa quebrada.

Represión de Gendarmería en el reclamo de Cresta Roja.

«¿Este es el cambio? ¿Este es el cambio?», gritaban ante las cámaras, a media tarde, los trabajadores de la firma Rasic Hermanos, que comercializa pollos a través del sello Cresta Roja. Los operarios se encontraban acampando desde el miércoles pasado a un costado de la autopista Riccheri, cercados por un cordón de gendarmes y camiones hidrantes. Uno de los manifestantes exhibía múltiples heridas de bala de goma luego del segundo episodio de una desmedida represión por parte de Gendarmería durante el martes: el primero a las nueve de la mañana, y el segundo a las dos de la tarde.

Tanto a la mañana como después del mediodía, el ataque de los gendarmes –una práctica que parecía olvidada por las fuerzas estatales- se inició luego de un incidente poco claro entre uno de los manifestantes y un agente. Varios operarios coinciden en que se sumaron manifestantes que no se estaban acoplando a su reclamo de manera pacífica. Estos pudieron haber dado el puntapié inicial a la agitación que tuvo una respuesta con gases lacrimógenos, camiones hidrantes, bastonazos y balas de goma.

Luego del segundo episodio de violencia, los delegados reunieron a la multitud y pidieron que las agrupaciones que se acercaron para solidarizarse no interfirieran con el reclamo de los trabajadores. De acuerdo con un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que también estuvo presente en la escena, la fuerza comenzó a reprimir nuevamente cuando se acercó a los gendarmes una persona con una mochila que supuestamente contenía materiales peligrosos, algo que nunca fue constatado.

Trabajadores de Cresta Roja reclaman el pago de un mes de sueldo y aguinaldo.

La explicación oficial a la represión llegó a través de una conferencia de prensa que dieron esta mañana la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Trabajo Jorge Triaca en la Casa Rosada. La vicepresidenta aseguró que la acción de la fuerza de seguridad fue «sin situaciones dramáticas de violencia», afirmación se contrapone a lo que efectivamente sucedió en el lugar de los hechos. «Hace mucho tiempo que el Estado se había corrido del rol de regular entre dos derechos que colisionan. Y en realidad es el único que lo puede hacer, porque si no estamos en la ley de la selva, y entonces el más poderoso o patotero termina imponiéndose sobre el resto», subrayó. «Si se vuelve a cortar la ruta –agregó-, se vuelve a trabajar de la misma manera, siempre intentando hacerlo a través del diálogo, pero cuando no haya diálogo del otro lado, se actuará como se actuó hoy».

En ningún momento de la jornada, el tránsito había sido interrumpido de manera total. De acuerdo con declaraciones del trabajador Carlos Mansilla, que también presenta heridas, ayer se había acordado que los manifestantes podían ocupar dos carriles y dejar uno libre para que se liberara el acceso al aeropuerto. La versión del ministro de Trabajo es algo distinta: asegura que llegó una orden del juez que establecía que había que abandonar los carriles ocupados, y la agrupación de trabajadores se negó a cumplirla.

«No nos pagan el sueldo hace un mes, tampoco el aguinaldo, no me mandaron telegrama de despido, ¿a quién le tengo que reclamar?», se pregunta Javier, trabajador de Cresta Roja desde hace diecinueve años, que se encuentra reunido junto a sus compañeros desde hace una semana a la espera de una resolución al problema.

El conflicto comenzó hace dos años cuando la compañía comenzó a bajar el nivel de producción y atrasarse con los pagos tanto a proveedores como a empleados, pero recrudeció en las últimas semanas, cuando los dueños de la empresa se negaron a abonar los salarios de sus 3500 empleados.

Al reclamo por los sueldos se suma la incertidumbre laboral de los trabajadores. La empresa aún cuenta con maquinaria pero hace meses que no compra los insumos necesarios para producir de manera adecuada, empezando por el alimento balanceado para los animales. «A los dueños solo les interesa llevarse los subsidios que les entrega el gobierno, no les interesa que la empresa funcione. Estaban acomodados durante el menemismo, después se acomodaron al siguiente gobierno, y ahora lo único que quieren es que les sigan dando plata del Estado, ¿Dónde están los subsidios que les dieron hasta acá?», insiste Javier.

Al ser interpelado acerca de la posibilidad de continuar reprimiendo, el Ministro de Trabajo respondió que se encuentra “abierto al diálogo” y que no hace falta cortar las rutas. No obstante, no explicó por qué recién recibió a los trabajadores después de la represión.

Triacca agregó que el problema fue heredado del gobierno anterior y que se investigará acerca de la mala gestión de los fondos destinados a Cresta Roja durante ese mandato, como también el uso que los dueños de la empresa hicieron del dinero otorgado por el Estado. Por el momento, la firma queda bajo control del juzgado, y se adelantó que hay varios interesados en adquirirla, pero no se hizo mención concreta a la continuidad laboral de los trabajadores.

Dic 15, 2015 | destacadas

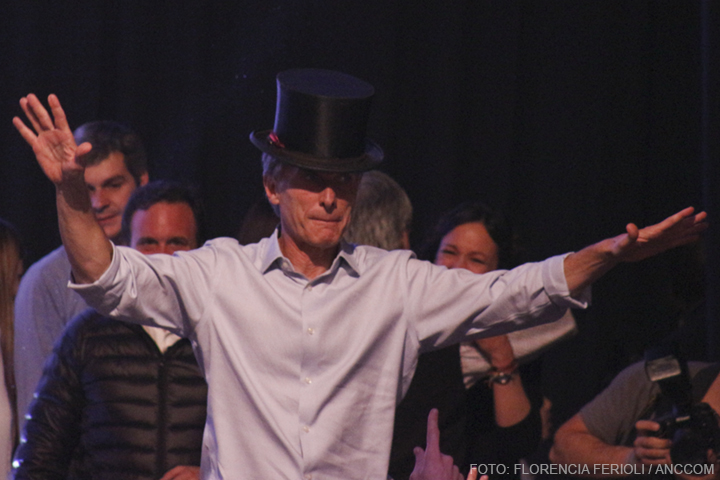

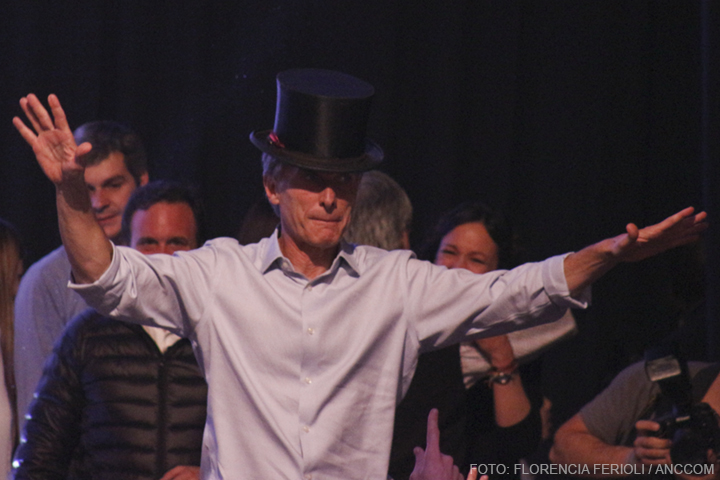

“Me parece que ha habido una derrota pero no estamos derrotados”, expresó Pedro Brieger con respecto a la victoria de Mauricio Macri en la reciente elección presidencial y continuó trazando un paralelismo entre la situación actual de la región latinoamericana y distintos momentos históricos que a su juicio son muy importantes para pensar la actualidad. “Si uno piensa en 1955, Perón se tuvo que ir al exilio y el movimiento quedó desarticulado por la represión que vino después. Si uno piensa en 1973 en Chile, Salvador Allende fue asesinado y la represión posterior desarticuló también a los movimientos sociales. Si uno piensa en el golpe de Estado en la Argentina, de la presidenta del momento, al margen de lo que pensemos de ella, fue arrestada y también la represión desarticuló a los movimientos sociales”.

El sociólogo y periodista especializado en Política Internacional realizó esta afirmación en el inicio de un ciclo de charlas organizado por el portal Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) y el Centro Cultural de la Cooperación. El propósito de estos encuentros consiste encrear y consolidar un espacio de discusión y reflexión acerca de la coyuntura y actualidad regional.

“Me parece que ha habido una derrota pero no estamos derrotados”, expresó Pedro Brieger.

Además de Brieger, director de NODAL, en este primer debate -denominado “América Latina en Disputa”- participaron la periodista Telma Luzzani y Aram Aharonian, director del periódico Miradas al Sur y fundador de la cadena de televisión Telesur.

Luzzani fue la encargada de poner en contexto el ascenso del conservadurismo en la región: “Creo que el triunfo de Macri tal vez no sea exactamente el primero, también (Horacio) Cartes sucedió a (Fernando) Lugo. No es la primera vez que pasa pero si en un país del peso de la Argentina en un momento como el que estamos atravesando de una Dilma (Rousseff) y un (Nicolás) Maduro con un acoso por parte de la derecha brutal”.

Por otro lado, Brieger remarcó un elemento ventajoso que se da hoy en el contexto latinoamericano: “Hay un elemento muy novedoso en este traspaso de mando y es que la presidenta forma parte de un movimiento derrotado pero donde ella sobrevive a la derrota”. Subraya que el movimiento es derrotado en las urnas pero no en el sentido profundo del término y que los momentos históricos analizados más arriba, no tuvieron demasiado tiempo para construir: “En los casos del 73 en Chile y el 76 en Argentina, los movimientos derrotados y derrocados habían tenido un proceso muy corto, no habían tenido la posibilidad de construir. Allende tuvo apenas tres años, si uno lo compara con estos doce años, la diferencia es inmensa”.

El periodista destacó que reflexionar retrospectivamente la historia ayuda a pensar y señaló tres hechos novedosos que se construyeron en la región políticamente. La primera, la aparición de los zapatistas en 1994 como reacción a las políticas neoliberales. La segunda, el surgimiento de Hugo Chávez con el proceso electoral de diciembre de 1998: “Esa jura tan simbólica que en ese momento impactó, llamó la atención, cuando dijo: ‘Juro sobre esta moribunda Constitución’”, recordó. Y tercero: el estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina: “A mi juicio es fundamental para entender dónde estamos parados y que muchas veces nosotros en la Argentina lo olvidamos porque fuimos protagonistas. A nivel latinoamericano fue percibido como una derrota del neoliberalismo”.

“El candidato de aquellos que se supone que son el pueblo, se disfrazó de clase media opositora, nos llenaron la cabeza con que estábamos mal, de que estamos en crisis”, definió Aram.

A su turno, Aram analizó las elecciones en Argentina y las calificó como la pérdida de una batalla dentro de la guerra cultural: “El candidato de aquellos que se supone que son el pueblo, se disfrazó de clase media opositora, nos llenaron la cabeza con que estábamos mal, de que estamos en crisis”. Recalcó que hay muchos jóvenes que necesitan que se les hable de futuro y que es muy importante recuperar la memoria histórica para saber de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos: “Si solamente recuperamos para saber de dónde venimos es lo más retrógrado que podemos hacer, no construye futuro, no da esperanzas, limita a saber qué pasó y nada más”. En este sentido subrayó que es hora de construir una alternativa diferente desde abajo y que los gobiernos que salen de los movimientos sociales no han entendido el tiempo histórico en que vive la región y que ese es uno de los grandes problemas de América Latina: “No hemos entendido que tenemos un cambio de época, que se terminó la época de la resistencia, estuvimos 520 años resistiendo a todos, tenemos postgrados en lloriqueos y denunciología y no aprendimos que estamos construyendo nuevas sociedades y para ello hay que estar todos juntos. Volvamos a la construcción, crear los organismos desde abajo para poder llevar adelante una sociedad diferente, una democracia participativa, un continente que sea para todos”.

Brieger retomó la idea del fundador de Telesur y lo mezcló con el recuerdo del 2001 y los movimientos políticos que aparecieron tras el levantamiento popular: “El desafío era construir, aquello que Aram -siempre de manera provocadora- dijo: ‘Basta de lloriqueo, tenemos doctorados en llorar, tenemos grandes dificultades para construir’. Creo que es bastante más complejo y me parece que los gobiernos progresistas no terminan de responder, porque además creo que la respuesta no es sencilla”.

En este sentido, el periodista -columnista junto a Luzzani del programa Visión Siete Internacional– analizó cómo se va transformando la tarea de los dirigentes de los movimientos sociales una vez que acceden al poder y pasan a cumplir una función en el gobierno y en el parlamento y pone como ejemplo al actual presidente de Bolivia, Evo Morales: “Evo llega al poder y por supuesto que su relación con el sindicato se deterioró, no tiene tiempo de hacer el trabajo sindical que hacía antes”. Asimismo, analizó el caso de Ecuador: “Recordemos que Rafael Correa es elegido presidente la primera vez sin tener candidatos a diputados y a senadores, porque su movimiento político no existía, era él. Consciente de esta falencia lo primero que hace es movilizar en un proceso constituyente, no sólo para cambiar la legislación, sino para construir mayorías porque no las tenía”.

Brieger subrayó cuál fue, a su juicio, el gran mérito de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, tomando en cuenta sus propias necesidades y diferencias históricas y coyunturales: “Los tres entienden que tienen que refundar el país y se lo proponen. Para hacerlo en estas condiciones históricas, la mejor manera era a través de una Asamblea Constituyente porque efectivamente se construye poder popular y, a su vez, los procesos constituyentes se hacen a través de la movilización popular”.

“No hemos entendido que tenemos un cambio de época, que se terminó la época de la resistencia, estuvimos 520 años resistiendo a todos, tenemos postgrados en lloriqueos y denunciología», afirmó Aram.

Con respecto a otros casos latinoamericanos, en donde no se dio una reforma constitucional sino que los gobernantes electos eligieron otro camino, el periodista comentó el caso de Brasil: “Lula en vez de avanzar hacia un proceso constituyente lo que hace es pactar y negociar. Es verdad que él llega al gobierno ganando la presidencia sin tener mayoría ni en Senadores ni en Diputados. Es más, llega también a contramano porque pierde San Pablo y Porto Alegre que eran los dos bastiones del Partido de los Trabajadores, llega al poder muy debilitado”. Con respecto a los casos de Nicaragua y Argentina expresó: “Salvando las distancias, el Daniel Ortega que llegó después, pactó y negoció con la derecha, no hablo del Daniel Ortega de 1979. El caso argentino fue particular porque no se produce eso de refundar y movilizar ni de pactar y negociar, tiene un camino diferente, pero que sí tiene un punto de convergencia con el camino brasileño y es en cierta medida diferente, el abandono de las calles. Digo en cierta medida, porque acá especialmente después de la muerte de Néstor Kirchner hay un movimiento nuevo de recuperación de las calles”.

Con respecto a la aparición de Mauricio Macri y sus expresiones acerca de una posible suspensión de Venezuela en el MERCOSUR, Brieger declaró: “Dejemos de subestimarlo, muchos lo han subestimado, lo he discutido durante años, su formación es otra y tiene cuadros políticos por todos lados. No hay que pensar que no tiene cuadros, que no saben de política y que sólo tienen globos amarillos, los globos amarillos son parte de la estrategia política y cuando él dice ‘suspender’ estoy casi seguro de que sabe perfectamente que no se puede aplicar aquello que ni siquiera existe porque no hay cláusula democrática en el Protocolo de Ushuaia firmado en 1998, ni siquiera se llama así, es parte de una frase”. Y amplió: “No son ingenuos, lo que buscan obviamente es instalar el tema, quebrar MERCOSUR, UNASUR, es parte de una estrategia política”.

“Dejemos de subestimarlo a Mauricio Macri, muchos lo han subestimado, lo he discutido durante años, su formación es otra y tiene cuadros políticos por todos lados», sostuvo Brieger.

En esta línea, en diálogo con ANCCOM, Brieger opinó acerca de cuál cree que sería el peligro más latente para la región, ante el ascenso de un gobierno conservador en la Argentina: “Creo que a corto plazo, la atomización de los organismos internacionales, principalmente UNASUR y CELAC más que MERCOSUR, éste es un organismo más económico que político, pero si el nuevo gobierno argentino decide intervenir fuertemente en UNASUR puede contribuir a congelar aún más proyectos que están caminando muy lentamente como el Banco del Sur y el Consejo de Defensa Suramericano, creo que ese sería el objetivo de ellos”.

Por su parte, Telma Luzzani comentó: “El regreso del neoliberalismo con una nueva figura y con características diferentes a las que conocemos antes me parece que entraña un peligro en la medida de que es un modelo conocido y que podría llegar a ser usado como ejemplo para otros países de América del Sur. Podemos decir que los países que tal vez tengan más importancia son Brasil en primer lugar, Argentina y Venezuela, también Ecuador y Bolivia por supuesto, pero son países más chicos y me parece que entonces puede ser tomado Argentina como plataforma para cercar a Brasil y acosar todavía más a Venezuela”.

En este sentido, Aram Aharonian comentó a ANCCOM sobre este escenario en Argentina: “El problema es que se rompe una tradición de doce años de estar junto a los gobiernos progresistas de la región, Argentina es uno de los países principales y hoy parece que va a abandonar esa posición, va a tener que acomodarse a la realidad latinoamericana, no es tan fácil tampoco para el gobierno conservador. El problema es que no hay que quedarse solamente en las declaraciones, hay que ver los hechos, vamos a ver cómo va a ser la política exterior. Tampoco tiene tanto margen, ni Argentina es líder de nada en este momento en América Latina como para decir que deja tal cosa. Hay que ver, yo creo que no hay que ser tremendista ni nada por el estilo”.

Brieger recordó cuando el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue el único que votó en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la III Cumbre de las Américas, en la ciudad de Quebec, Canadá: “Chávez llega al contexto regional del ALCA, rodeado de Menem, Fujimori y Zedillo en México, era el neoliberalismo en su máxima expresión. Era un extraterrestre, no podía actuar, se va construyendo a medida que explota la Argentina en el 2001, aparecen Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez”. Asimismo, recalcó: “Es interesante lo que pasó en 2005 en esa Cumbre de las Américas, porque había dos referentes conservadores muy fuertes: (Vicente) Fox y (Álvaro) Uribe, pero que no tenían ni siquiera en ese momento la capacidad de construir una corriente conservadora que se opusiera a lo que estaba germinando y que se construye como muy fuerte”. En esta línea, Brieger explicó: “Macri entra en el escenario regional donde le es desfavorable por ahora y no hay elecciones presidenciales importantes -salvo Perú- a corto plazo. Y aunque Evo Morales pierda el referéndum en febrero, va a seguir siendo presidente, así como Rafael Correa hasta el 2017. En ese contexto, Macri se va a tener que mover y esto quiere decir que entra, salvando las distancias, como Chávez en el 99, solo”.

El director de NODAL explicó que se abre un contexto interesante y todo un desafío: “No sé cómo podremos responder, pero tiene que ver más con la Argentina de seguir construyendo, creo que es un desafío y es novedoso también. Debemos tomar en cuenta que estos doce años fueron muy importantes porque Macri no recibe un país en estallido, ni con la hiperinflación del 89 que logró disciplinar y generar consenso para que se privatice absolutamente todo. Esa transición, además, venía después de las diferentes crisis del alfonsinismo que, a su vez, venía después de la dictadura. Si nosotros juntamos alfonsinismo y dictadura son más o menos los mismos años de kirchnerismo. Sirve para dimensionar lo importante que han sido estos doce años y que me imagino que Macri toma en cuenta respecto de las medidas que quiera tomar”.

El periodista finalizó su exposición con la idea de que el gran desafío de la construcción tiene que ver con construir cosas bellas, atractivas e interesantes para la sociedad en su conjunto: “Construir algo que sea transformador y que genere esperanza porque si no, ganarán los globitos de colores que son mucho más lindos”.

Nov 19, 2015 | inicio

“Argentina Debate está en Twitter @argdebate”, decían los zócalos de las once pantallas por las que se transmitió el segundo debate presidencial en Argentina, esta vez protagonizado Daniel Scioli y Mauricio Macri.

“En Twitter usá #ArgentinaDebate”, agregaba el zócalo.

Hay que decirlo: a una semana del primer balotaje del país, Twitter ingresó a la pantalla antes que los candidatos.

El contador de tweets publicados bajo el hashtag #ArgentinaDebate comenzó a rodar desde el número 159.845 y no paró. Tampoco el rating: según la consultora IBOPE, el debate tuvo un promedio de 54.74 puntos -entre todos los canales- con picos de 58. Midió más que la final del Mundial de Brasil.

Durante una hora y media, la red social Twitter se convirtió en la segunda pantalla de la noche y fue escenario de una cruzada de hashtags que buscaban dominar el juego y declarar ganador a su candidato. Sabemos que los hashtags son palabras o frases precedidas por el signo numeral (#) que sirven para etiquetar y agrupar mensajes sobre un mismo tema publicados en la red social. #ArgentinaDebate fue el hashtag oficial propuesto por los organizadores del debate, y a él se le sumaron los partidarios: #QueGaneScioli, #ScioliPresidente, #QueGaneMacri y #MacriPresidente.

“#Argentinadebate fue trending topic en Twitter con un total de dos millones de tweets”, dijo Gabriela Sued, magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad y docente de la UBA a ANCCOM. “Según un muestreo, la amplia mayoría de ellos fue realizada desde dispositivos con sistema operativo Android y una gran cantidad fue producida por multimedios, ONG’s, agrupaciones políticas y robots automáticos. En este sentido, la participación no es de ninguna manera representativa del padrón electoral, compuesto por más de treinta y dos millones de votantes con distintos niveles de acceso a la información”, afirmó.

Sued, además, destacó el alto nivel de redundancia que hubo en la red: se tuiteaban y retuiteaban pocos tweets con escaso contenido, en general palabras textuales de los candidatos, correspondientes a las cuentas oficiales de @DanielScioli y @MauricioMacri, e incluso a medios como @Infobae, @Perfil y @Chequeado.

La agencia Es Viral realizó un relevamiento de las menciones a #ArgentinaDebate durante el transcurso del debate y registró 450 menciones por minuto y un estimado de ocho millones y medio de cuentas alcanzadas por hora. Eso sin tener en cuenta a todos aquellos que twittearon sobre el debate con otros hashtags o sin usarlos.

“Estudiamos no sólo las menciones de #ArgentinaDebate, sino también quiénes mencionaban en ese hashtag a Scioli y a Macri –cuenta Martín Romeo, diseñador estratégico de Es Viral– y ahí se dio algo bastante interesante en términos comunicacionales: el bullying cruzado. El grueso de las menciones a @danielscioli eran de usuarios que destacaban que el debate lo estaba ganando Macri y posteaban el mensaje #MacriPresidente. Por el contrario, el grueso de las menciones a @mauriciomacri hacían lo inverso: apuntaban a señalar que el debate lo estaba ganando Scioli”, explicó.

Esta situación es algo que desborda el debate y tiene que ver con el tono de la red social: “En general las menciones de todos los candidatos y los políticos son negativas”, afirma Romeo. ¿Por qué? Un reciente estudio de IBM sobre Twitter en Latinoamérica demostró que, en general, el tono conversacional de la red es positivo y los temas preponderantes son salud, educación y tecnología. Pero Argentina siempre es un caso particular: acá la política no es un tema predominante de conversación en Twitter y, cuando se convierte en un tema, el tono conversacional que predomina es negativo. “Hay más voluntad o interés en señalar los errores o las deficiencias del candidato opositor que de señalar los aciertos del propio candidato. Por eso hablamos de bullying cruzado”, dice Romeo. Entonces ya sabemos que la gran cantidad de menciones a un candidato (en Argentina) no se traduce en una valoración positiva por parte de los usuarios sino que, en muchos casos, más bien tienen connotaciones negativas. En este sentido, Romeo destaca que en volúmenes de menciones no hubo grandes diferencias entre los candidatos.

Cuentas trolls queriendo imponer hashtags durante el debate

Generador de agenda

¿Se pueden comprar seguidores? Sí. ¿Existen cuentas falsas? Sí. ¿Se pueden utilizar para hacer campaña en contra del otro candidato? Sí. ¿Tienen capacidad para crear corrientes de opinión en Twitter? Se lo preguntamos a Martín Romeo: “En general, este tipo de cuentas tienen un efecto muy limitado. En el caso del debate es absolutamente insignificante porque el debate tomó tal envergadura en términos de consumo que el volumen conversacional de los distintos soportes a través de los cuales se siguieron y produjeron interacciones es mucho mayor que el efecto que podría haber tenido una campaña desarrollada a través de bots, trolls o cuentas no genuinas.”

El éxito de las conversaciones está en las interacciones, afirma Romeo, y en este sentido los robots y cuentas trolls se caracterizan por no interactuar con usuarios: tienen como objetivo general publicaciones unidireccionales para tratar de inundar la red con algún tipo de mensaje.

Estas cuentas intensifican el mensaje para tratar de generar una corriente de opinión al respecto. “En general –dice Romeo– el éxito de las corrientes de opinión que circulan en Twitter son las que tiene como vector la interacción genuina”. Y las cuentas robots claramente no la tienen.

En esta línea, Sued sostiene que el «core» o núcleo del debate en Twitter fue altamente redundante, poco dialogal, y con escasa cantidad de contenidos. “Se puede pensar en la adhesión de los usuarios a cada uno de los candidatos en función de los retweets –dice Sued–. En ese caso, la adhesión principal la recibió Mauricio Macri, pero es una adhesión ausente de contenido, redundante, repetitiva, sin introducción de novedades. La producción de contenidos en Twitter buscó una adhesión de escala, pero no de calidad o diversidad de contenidos”. Sued afirma que en las interacciones que se dieron en Twitter no pareció importar demasiado el contenido sino que hubo una función apelativa del lenguaje: el uso de hashtags y las menciones tienen, en un principio, una función de persuasión.

En Argentina existen aproximadamente 5 millones de cuentas de Twitter y, según un relevamiento de Es Viral, 15 de cada 100 personas se informan de política a través de redes sociales: “Un 60% de las personas son mayores de 16 años y constituyen el universo de votantes –explica Romeo–. Aproximadamente dos de cada tres de ellos, o sea el 66%, consume habitualmente redes sociales y dos tercios de esa parte las consumen periódicamente y genera contenidos. De esos dos tercios, un cuarto -el 15% del total de la población- ha manifestado que se informa políticamente a través de las redes sociales y además consulta qué se dice acerca de los candidatos y sus plataformas a través de redes. Es de esperarse que 15 de cada 100 votos se resuelvan a través de redes”.

Más importante que la cantidad de usuarios, la cantidad de tweets, las menciones y los seguidores, es la capacidad que tiene Twitter de generar agenda. Si bien a nivel mundial Facebook es la red social más importante en términos de penetración de mercado, ninguna otra red influye tanto en la agenda mediática y, por lo tanto, en la agenda de opinión pública, como lo hace Twitter. Ser tema de conversación e interacción, entonces, se vuelve fundamental por el rebote mediático.

En las encuestas realizadas por los principales diarios en línea a través de Twitter, los usuarios declararon ganador del debate a Mauricio Macri. El 22 de noviembre, con un sobre en la mano y el celular inteligente en el bolsillo, el país decidirá quién será el próximo presidente de todos –todos– los argentinos.

Nov 17, 2015 | inicio

Algunos minutos pasaron de las nueve de la noche en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Más de 172 mil tuits corren con el hashtag #ArgentinaDebate y sincronizan a casi toda una sociedad en una misma trama excitante: el primer debate presidencial para definir un balotaje en la historia argentina. La cámara enfoca en un plano medio corto a quien será el protagonista de la escena en los próximos dos minutos: Mauricio Macri tiene la palabra. De traje pero sin corbata (tampoco eligió la escarapela), el candidato a presidente de Cambiemos le habla a ése que está del otro lado de la pantalla mientras termina el fin de semana en familia y se prepara para ir a trabajar al otro día. Para el ciudadano común, una propuesta clara: “Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor”.

Mauricio Macri podría ser el próximo presidente de la Argentina, “el presidente del cambio”, como él mismo se reconoce. Un político que en la retórica se muestra como sin ideología: él viene a solucionar los problemas de la gente. Un hombre de familia, que disfruta la vuelta a su casa para pasar tiempo con su esposa Juliana y su hija Antonia. Un líder fogoneado como “carismático” que logró armonizar en un partido heterogéneo intereses peronistas, radicales, empresarios, conservadores y de diversas ONG. Un pragmático especialista en el armado de equipos, que hizo de su cualidad de manager un valor político fundamental. Un empresario formado en la derecha ortodoxa y en el más extremo liberalismo conservador. Y el heredero de uno de los grupos económicos más grande del país.

Pero Macri no siempre denotó Mauricio. Macri fue por mucho tiempo Franco, el hombre-emblema de la patria contratista, un inmigrante italiano que se hizo rico en la Argentina vinculándose con el Estado a través de los gobiernos democráticos y militares de las últimas cuatro décadas.

Mauricio Macri, el mayor de cinco hermanos, nació y su destino ya estaba escrito: ser el heredero del imperio económico y financiero de su padre. Mauricio debía ser el delfín; pero su deseo fue otro. Desafió el mandato paterno, abandonó el mundo empresario y se fue a Boca. La popularidad que alcanzó con la presidencia del club xeneize fue el trampolín que necesitó para finalmente meterse en la política.

Un político que en la retórica se muestra como sin ideología: él viene a solucionar los problemas de la gente. También, el heredero de uno de los grupos económicos más grande del país.

La educación de Mauricio y sus primeras socializaciones fueron en el exclusivo Colegio Cardenal Newman, un símbolo de elitismo en la Argentina y “una entidad famosamente endogámica” –definió una vez uno de sus egresados, Juan Forn-. En la escuela católica ubicada en San Isidro se promovían los valores de la solidaridad y el compañerismo sin convocar a la política ni a las ideologías. Una idea de trabajar en equipo que se reforzaba con el rugby, junto con el golf, los deportes por antonomasia del colegio que Mauricio practicaba. Pero la verdadera pasión de Mauricio estaba en el fútbol y en un club: Boca Juniors, donde soñaba jugar como número 9.

“En la etapa de juventud de Mauricio tiene, por un lado, la influencia del padre que tiene este anhelo de ascenso social y lo quiere convertir en un gran líder comercial, industrial. Pero desde el punto de vista ideológico es mayor la influencia de los Blanco Villegas, la familia materna”, describe el historiador y ensayista Norberto Galasso desde su escritorio lleno de papeles, rodeado de bibliotecas y cuadros peronistas.

Mauricio se fue relacionando con el mundo del conservadurismo liberal y la aristocracia. A través de su tío, Jorge Blanco Villegas, Mauricio ingresó al Instituto de Economía Social de Mercado de la Unión de Centro Democrático (UCeDé) donde recibió las clases de economía y política de uno de los preparadores de la doctrina neoliberal: el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray, quien fuera funcionario de las dictaduras de Aramburu y Onganía, ministro del gobierno de Arturo Frondizi y máximo asesor de Carlos Menem.

La Argentina de aquel momento, plena dictadura, se encontraba en lo que Eduardo Basualdo denominó como “la etapa fundacional del conservadurismo en la Argentina”, una época en la que la derecha se dedicó metódicamente a formar cuadros dirigentes. Para Gabriel Vommaro, doctor en sociología por la École des Hautes Études en Scienes Sociales y uno de los autores de Mundo Pro, la idea de formar parte de una clase dirigente nunca fue del todo ajena para un hombre como Macri, que había sido educado y socializado para formar parte de la elite económica del país.

Pero el arte de la negociación requería para Franco Macri un entrenamiento aún más estricto sobre su hijo. Gabriela Cerruti relata en su libro El Pibe que Mauricio incluso se quedó muchas veces sin vacaciones familiares: desde adolescente acompañaba a su papá a las reuniones con empresarios y políticos, en los viajes de negocios y hasta leía los acuerdos y contratos que se firmaban. En su formación empresaria también fueron claves las influencias intelectuales de Jorge Haiek y Ricardo Zinn, el artífice intelectual del Rodrigazo -tal como se conoció a la máxima devaluación de la moneda nacional: 150 por ciento en un día- y un activo impulsor del golpe de Estado de 1976.

Por la década del ’80, Mauricio Macri se recibía de ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina (UCA). Se había casado muy joven a los 23 años con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos: Agustina, Jimena y Francisco. Después se casaría con la modelo Isabel Menditeguy. Y, finalmente, con Juliana Awada, su actual esposa.

En el mundo empresarial, Macri escuchaba siempre el mismo consejo de su padre: “Ser siempre oficialista”. Empezó como analista junior hasta llegar a la presidencia de las empresas del Grupo Macri, el holding familiar que pasó de ostentar siete empresas en 1973 a contar con 47 una vez finalizada la dictadura militar. Fue uno de los principales grupos económicos del país que estatizó –con Domingo Cavallo- sus deudas privadas de 180 millones de dólares. SOCMA financió con varios millones de dólares la campaña de Carlos Menem como forma de asegurarse el poder y sus intereses. Mauricio, más tarde, se definiría: “No soy peronista, soy hipermenemista”. Apostaba a la continuidad de las reglas económicas de su gobierno.

En el mundo empresarial, Macri escuchaba siempre el mismo consejo de su padre: “Ser siempre oficialista”.

En la madrugada del 24 de agosto de 1991 Mauricio Macri fue secuestrado en la puerta de su casa de Barrio Parque por la “Banda de los Comisarios”. Lo golpearon, lo encerraron en un féretro, lo cargaron en el baúl de una combi blanca y lo llevaron hasta su lugar de cautiverio, en el barrio de San Cristóbal. Después de trece días de torturas psicológicas, con un rescate de entre 6 y 20 millones de dólares, y la repartición de mercaderías en barrios populares exigida por los secuestradores como parte de la negociación, Macri fue finalmente liberado en la zona del Bajo Flores. Aquella experiencia traumática lo marcaría para siempre en lo personal y lo convertiría en un nuevo personaje público de las revistas y los programas de televisión. La presidencia en Boca no tardaría en llegar.

Hacia 1995, la relación entre Franco y Mauricio Macri –que osciló siempre entre la exigencia y la descalificación- se volvió más conflictiva. Según Mundo Pro, Mauricio falló en negociaciones clave para las empresas del Grupo SOCMA, como la licitación perdida en Obras Sanitarias o el fracaso en la renovación del contrato con FIAT Italia. Recibió, además, varias denuncias en su contra, entre ellas por un soborno de 50 mil dólares a concejales para la extensión del acuerdo de MANLIBA.

Las frustraciones en el mundo empresarial se combinaron con el agotamiento frente a las constantes presiones de su padre. Mauricio decidió alejarse del holding para construir su camino. Gabriela Cerruti en El Pibe –la biografía no autorizada de Mauricio Macri- lo cita: “(Mi viejo) no me iba a dejar hacer nada. ‘Yo me voy a Boca’, dije. Ahí no se podía meter…” En ese momento conquistó un sueño fanático juvenil: en diciembre de 1995 ganó la presidencia en Boca Juniors. Para Vommaro, “Macri decide competir por la presidencia de Boca claramente como inicio de una carrera política hacia algo”; en los años ’90, explica, ya era habitual el ingreso de todo tipo de outsiders a la política.

Con una retórica que más tarde sostendría en las candidaturas como jefe de gobierno de la ciudad, Macri se presentaba como “el modernizador del fútbol”. Cuenta Vommaro: “Atrás estaban los que gobernaban mal y eran ineficientes, Macri era el gran empresario, alegre, de perfil político bajo que vendría a gestionar con los mejores”. Acompañado por cuadros del mundo empresario y sus colaboradores de SOCMA, Macri gestionó a Boca en buena parte como una empresa: “Los jugadores son activos que se ponen en bolsa, la imagen del club se comercializa, aparecen todas las franquicias, el merchandising, es decir, toda las herramientas del marketing y de la cultura empresaria”, describe Vommaro. Una lógica empresarial que se pudo apreciar en la propia infraestructura del estadio: la construcción de palcos VIP redujo notablemente la capacidad del estadio para los hinchas. Boca tenía un superávit cuando Macri ocupó la presidencia. Su gestión dejó una deuda millonaria en el club, una constante que se repetiría más tarde en la ciudad.

Durante los doce que estuvo como dirigente del club, Boca le dio a Macri visibilidad pública y un anclaje popular en tiempos de éxitos deportivos de la mano de Carlos Bianchi, al mismo tiempo que le permitió tejer alianzas y conseguir apoyos políticos de importancia.

Macri era un outsider que se metía en política –como describe Mundo Pro-. Francisco de Narváez lo invitó a sumarse a “Creer y crecer”, una fundación que nació al calor de la crisis del 2001. En un contexto de descomposición del régimen político y de “que se vayan todos”, la nueva fuerza aglutinaba en su mayoría a expertos y profesionales de distintas orientaciones ideológicas -primando los economistas ortodoxos y los técnicos conservadores- orientados a definir ideas para las políticas públicas “desde la eficiencia y la gestión”. Para ese entonces, Macri era una figura política no partidaria, joven, que sabía gestionar a partir de su experiencia en el mundo empresarial y en la dirigencia de un club de fútbol presentado como exitoso en términos deportivos y administrativos.

Las diferencias de objetivos lo separaron de De Narváez, que se orientaba, más bien, por jugar en la interna peronista y a nivel nacional. “Macri buscó formar un partido local como primer paso a una carrera nacional y a fundar su propia fuerza política –contextualiza Vommaro-. Eso implicó crear un pequeño partido, que fue Compromiso para el Cambio, aliándose con pedazos del peronismo, del radicalismo, de la derecha y estos nuevos políticos del mundo de la empresa y las ONG.” Así, fue disputando la hegemonía de la centroderecha y ganando espacios en competencia con Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy.

En 2003 la fórmula Macri-Rodríguez Larreta perdió las elecciones por el gobierno de la ciudad contra la de Ibarra-Telerman. A partir de una alianza con López Murphy que se llamó Propuesta Republicana, más conocida como PRO, en 2005 llegó al Congreso Nacional como diputado. En su paso por el Parlamento primaron las ausencias: de las 321 votaciones durante el 2006, Macri faltó a 277.

Eso no le impidió ir quedándose con los mejores cuadros políticos del PRO, al mismo tiempo que lograba la implantación nacional que le dio presencia en casi todo el país. De a poco fue superando la imagen frívola de niño rico y malcriado. Desprenderse de aquel significante costó algunos travestismos: “Jaime Durán Barba jugó en ese sentido un rol clave con su dimensión de mercadotecnia -explica Vommaro-. Entre 2003 y 2005 se da esa mutación: de Macri a Mauricio. Él tenía un techo vinculado a su imagen de empresario frío, gestionador, amigo de los ricos. Para romper con eso tuvo que construir su dimensión humana: empezar a trabajar la cercanía, el contacto físico. Esa mutación supuso también cambiar de pareja para jefe de gobierno”. En 2007, acaso en busca de un aura más humana, lo acompañaría en la candidatura Gabriela Michetti. Junto a ella compuso la fórmula porteña ganadora del PRO.

“Como jefe de gobierno de la ciudad, Macri tuvo que adaptarse a las reglas de determinado mundo de la política y aprender otra lógica con otros actores sociales”, sostiene el periodista de Página/12 Werner Pertot. Como político, Macri se tuvo que construir. Antipático y despectivo con los demás, “aprendió a hablar y a sonreír”, relatan los autores de Mundo Pro. Pertot –que cubre desde hace 10 años el PRO para Página/12– lo explica así: “Hay una evolución del candidato que es producto de los años que tiene como dirigente político, pero también de una actividad buscada: clases de actuación y de oratoria, coaching político, media-coaching, etc. Fue un trabajo que supongo costó mucho tiempo y dinero”.

De empresario medular a dirigente deportivo, y de ahí a candidato presidencial. Mauricio Macri lleva recorrido un largo camino de mutaciones -¿y travestismos?- ideológicas, discursivas y hasta estéticas. Se sacó el bigote, que llevaba con él más de 20 años, y de a poco fue escenificando cierta sensibilidad social. Sus declaraciones sobre meter presos a los cartoneros que se robaban la basura de la Ciudad –que daban cuenta de una profunda ignorancia sobre la emergencia social-, se transformaron en historias de timbreos en las casas de los vecinos, como la de María Marta de Florencio Varela o la de Juana de Escobar. La proximidad se volvió un valor fundamental en sus discursos: anécdotas emotivas con “personajes estereotipados que le cuentan historias que se complementan con moralejas ajustadas para cada ocasión”, relatan los autores de Mundo Pro. Un recurso del que Macri llegó incluso a abusar hasta caer en la más patética de las perfomances, como con la historia de “María” y “Cacho”, que Macri repitió hasta el hartazgo para hablar de la inseguridad, en contextos diferentes, hasta con un año de diferencia. Otras veces, la autenticidad le ganó al cálculo, como cuando anticipó que con él se acabaría “el curro de los derechos humanos”, o como cuando opinó sobre la homosexualidad como “una enfermedad”, o cuando expresó espontáneamente que “a todas las mujeres les gusta que les digan ‘qué lindo culo que tenés’”, en plena movilización contra el acoso callejero.

Algunos transformismos persisten incluso en la actualidad: ahí está la flamante peronización de su discurso, extremado hasta su materialización en el monumento a Perón. ¡Que se rompa, pero que no se doble! –dice la vieja frase que inmortalizó Alem en su testamento político-. “La flexibilidad, la versatilidad, son vistas como una virtud en el mundo empresarial, pero en la política son una falta de coherencia”, sostiene Werner Pertot.

Con el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, el discurso de Macri fue el de un candidato presidencial en busca de votos. Reivindicó políticas que antes criticaba: reconoció la Asignación Universal por Hijo como un derecho y aseguró que mantendría las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF. Estas últimas declaraciones fueron una gran sorpresa hasta para su propio público que, cuando empezó a escucharlo hablar sobre el tema, confundido y todavía con el libreto viejo, gritó: “¡¡Noooo!!” Anoticiados de la nueva orientación, sus partidarios ahora también defienden a estas empresas estatales.

Reivindicó políticas que antes criticaba: reconoció la Asignación Universal por Hijo como un derecho y aseguró que mantendría las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF. Estas últimas declaraciones fueron una gran sorpresa hasta para su propio público que, cuando empezó a escucharlo hablar sobre el tema, confundido y todavía con el libreto viejo, gritó: ¡¡Noooo!!

“Cuando hizo ese giro en su discurso pensé que era inverosímil –dice Vommaro-. Pero la verosimilitud no es sólo una condición del sujeto: también se vincula con el contexto. Macri es un político de centroderecha que tiene claro que para construir un partido competitivo no puede tener un discurso ideológico de centroderecha, porque ese electorado no alcanza para ganar”.

Para Galasso, “Macri no tiene una posición clara de por qué hay que estatizar Aerolíneas Argentinas, o YPF. Es un administrador, no tiene un programa político: la política para él es gestión”. Su ascenso como líder político, asevera Galasso, está relacionado con una crisis general de los partidos.

Vommaro explica que esta identificación con la antipolítica se vincula con la intención de borrar las aristas de derecha, pero además es funcional para la conexión y captación de un electorado no politizado y desinformado. Y la forma de lograrlo es a través de los sentimientos y emociones. “A unos les habla con el corazón y a otros con el bolsillo –dice Vommaro-. Pero les habla a los dos, segmenta su discurso como toda propuesta que busca ser masiva”.

Macri plantea un tipo de política que se ubica en las antípodas del populismo: una política no conflictiva, de consenso, que tiene su correlato en una nueva categoría sin la carga política clásica del peronismo. Es que Macri no le habla al pueblo, le habla al vecino. Y vecinos somos todos. “Se presenta como ‘gente como uno’, tiene esa cosa de conservadurismo populista”, plantea Galasso. Macri se dirige al ciudadano común a través de un discurso alegórico de unión, optimismo y esperanza. “Juntos se puede”, promete.

Una política edulcorada, con globos de colores y música pop. Macri no dice contra quién está y ése es el discurso de la publicidad, construido con frases-eslogan que suenen bien para todos y que ayuden a construir “una Argentina unida”. Explica Vommaro: “Por supuesto que hay un corazón partidario pro empresario, de centro derecha, pero también están estos otros pedazos y esta capacidad de interpelación política desde lo no político que se mostró efectiva en la Ciudad de Buenos Aires, donde la política local requiere de bajos niveles de politización. Eso ayudó. Hay que ver qué pasa a nivel nacional”.

No se discute desde la ideología ni con ideas políticas. “El discurso de Macri se construye sobre una dimensión espiritual y afectiva, que apela a los sentimientos, el cuidado, la cercanía -sostiene Vommaro-. En la cosmovisión PRO no hay una definición ideológica como la entendemos usualmente. Movilizan y se comunican desde formatos y repertorios que vienen del mundo de la autoayuda, de la religión, de la espiritualidad, de la empresa, no de la política. Por eso te dan un globo o un pochoclo, no un volante que te ensucia las manos”.

“El principal enunciado ideológico es decir que la ideología no existe, pero esa negación es ilógica –señala Pertot-. La identidad del macrismo intenta construirse como librándose de todas las etiquetas: no hay derecha, ni izquierda; se trabaja para la gente”. Uno de los mayores éxitos discursivos de la candidatura presidencial de Macri, destaca Pertot, fue plantear la discusión ya no en términos de izquierda/derecha sino en una nueva antinomia de cambio/continuidad.

Para Pertot, Macri tuvo “la astucia y el pragmatismo” para construir este partido. “Pero tiene algunos elementos fuertemente autoritarios –aclara-. Por lo general, con los medios que le son críticos, tiene una política casi de no registrar al otro”. Según relata el periodista de Página/12, Macri –que tantas veces se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión- desde el gobierno de la ciudad “tuvo siempre una lógica de beneficiar a los medios que lo trataban con una generosidad sorprendente y a los otros tendió a asfixiarlos económicamente”. Macri no es sólo el “candidato de la gente”: es también el candidato por excelencia de los grandes medios de comunicación. El blindaje que hace el Grupo Clarín de su imagen lo posiciona como el principal beneficiado de la pauta publicitaria del macrismo.

“Están buscando endeudarse, van a llegar al 10 de diciembre con acuerdos con mecanismos multilaterales y fuentes de financiamiento internacional”, adelanta Werner Pertot.

Si a principios de los ’70 los medios de comunicación se consagraban como el canal de expresión de la ideología dominante, hoy pareciera que sus discursos se hacen carne en un nuevo líder político y custodio de sus intereses materiales. Gabriela Cerruti en El Pibe no lo duda: Macri es “el eje de las aspiraciones de la derecha argentina. La mayor esperanza de los sectores del establishment, las clases altas y los grupos empresarios y mediáticos que aspiran a tomar el poder desde el intento de refundación de la Nación que llevó adelante la dictadura militar que desalojó a un gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976”.

En la misma línea, Macri es para Galasso la expresión política de “una clase dominante que ya no es la tradicional de los palacetes; ahora son más fantasmales: viven en countries, viajan al exterior, tienen una vida menos expuesta. Son nuevos ricos, vinculados ya no al imperialismo británico sino a Estados Unidos. Es la clase dominante en parte degradada”.

Se trata sin duda de una derecha argentina particular: se vale del voto y no de las botas. Una derecha que por primera vez encontró -a través de un candidato nacido, criado y formado entre sus cuadros- un camino electoral para acceder al poder y dejar atrás otros mecanismos, como su vieja condición de factor desestabilizante de la democracia que históricamente alentó los golpes de Estado.

Pensar lo que se vendrá con una posible presidencia de Mauricio Macri resulta difícil tanto para Vommaro como para Pertot: ambos destacan que la experiencia en el gobierno de la Ciudad no es equiparable con un gobierno nacional. Macri va a tener que enfrentar varios nuevos frentes: macroeconomía, deuda externa, relaciones internacionales, etc. Aunque la deuda cuadruplicada en la ciudad que deja el jefe porteño parece el anticipo de algo irrebatible: “Están buscando endeudarse, van a llegar al 10 de diciembre con acuerdos con mecanismos multilaterales y fuentes de financiamiento internacional”, adelanta Pertot.

Galasso, en cambio, es más contundente: “Con Macri se viene la catástrofe”, asegura.

En las cuestiones de índole internacional, Pertot asegura que si gana Macri “el bloque UNASUR, la relación con Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, van a cambiar, porque va a buscar otros aliados internacionales”. En el mismo sentido para Galasso: “Macri, que va y viene de la embajada de Estados Unidos, va a responder a los intereses de ese país, que quiere hacer la Alianza del Pacífico. No en vano las últimas elecciones fueron enormemente elogiadas por Estados Unidos”.

En un escenario hipotético de triunfo de Macri, para Vommaro “seguramente se abrirá una tensión entre dogmatismo y pragmatismo: entre un Macri dogmático como neoliberal en lo ideológico, que habla contra Maduro, contra Chávez, y un Macri pragmático que va a buscar gobernabilidad. Creo que eso se va a expresar en todos los ámbitos y no sabemos cuál de las dos partes va a pesar más en el compromiso. Si en la política económica pesarán las convicciones neoliberales duras de sus cuadros económicos o un cierto realismo político que le hará dudar si hacer cierto ajuste o no, por los costos políticos y sobre todo sociales que eso tiene”.

El 22 de noviembre se definirá en las urnas quién va a ser el próximo presidente de la República Argentina. En una de las boletas estará Mauricio Macri, quien, según Pertot, no es exactamente la vuelta a los ’90, porque la historia no pasa en vano. “Hoy no somos una sociedad disciplinada por la dictadura, hoy somos una sociedad que demanda más –sostiene- Pertot-. Macri es, más bien, el neoliberalismo después del neoliberalismo”.

Actualización: 18/11/2015

Oct 21, 2015 | inicio

En Avenida de Mayo, entre Bolívar y Perú, cerca de 1200 personas se reunieron a debatir sobre las diferentes y multifacéticas implicancias que tiene la urbanización de los asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad, organizada por el Movimiento Villero Padre Carlos Mugica, tuvo lugar el pasado 17 de octubre, en ocasión de conmemorarse el Día Nacional de la Identidad Villera.

“La idea surgió con partidos políticos como Nuevo Encuentro y organizaciones sociales como Descamisados. Empezamos a pensar un movimiento más amplio, que nos contenga a todos, y lo denominamos Movimiento Villero Padre Carlos Mugica. Nos parecía significativo realizar un acto fundacional, con un Congreso por la Integración Urbana, y hacerlo el 17 de octubre. Es importantísimo que el mismo pueblo que defendió a Perón, el pueblo humilde de nuestra patria, debata por la mejora de la calidad de vida”, señaló a ANCCOM Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente barrial.

«Es importantísimo que el pueblo humilde de nuestra patria, debata por la mejora de la calidad de vida», expresó Pitu Salvatierra.

En las calles, cortadas al tránsito, se levantaron tres carpas con diferentes propuestas. No se trató pura y exclusivamente de debatir la urbanización como suceso arquitectónico, sino que también de pensarla de manera integral, con todo lo que ella trae aparejado: el acceso a viviendas dignas y a todos los servicios públicos de manera regular, la existencia de calles pavimentadas en las que puedan ingresar ambulancias, colectivos, bomberos – como cualquier vehículo que circula por el resto de los barrios porteños-, la presencia de espacios verdes, culturales y deportivos, y, por supuesto, de escuelas y salas hospitalarias, entre otras muchas cosas.

Entre los panelistas se destacaron Rubén Pascolini, secretario Nacional de Acceso al Hábitat; Jaime Sorín, presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del CELS, y Luis Duacastella, Defensor General Adjunto de la Ciudad. También participaron de las discusiones diferentes integrantes del movimiento de curas villeros.

Las leyes que incumple el PRO: la Ley de Atención Prioritaria a la Problemática Social y Habitacional en Villas; la Ley de Planeamiento y Gestión Participativa de la Villa 1-11-14 y las que establecen las urbanizaciones de la Villa 20 y 31.

Un documento repartido entre los asistentes, enumeraba un listado a las leyes aprobadas por la Legislatura porteña que son sistemáticamente incumplidas. Allí estaba la Ley de Atención Prioritaria a la Problemática Social y Habitacional en Villas; la Ley de Planeamiento y Gestión Participativa de la Villa 1-11-14 y las que establecen las urbanizaciones de la Villa 20 y 31.

“Donde hay población vulnerable, se necesita que haya un espacio cerca para poder brindarle contención. Sin embargo, es una lógica del macrismo recortar las áreas sociales”, señaló Paula Penacca, legisladora porteña del Frente para la Victoria. Gabriela Cerruti, candidata al Parlasur por la Ciudad de Buenos Aires por la misma agrupación, dijo a los vecinos: “Hace ocho años que estamos en esta lucha, reclamando la urbanización de las villas. Y hace ocho años que el PRO desvía los fondos del Gobierno de la Ciudad, que deberían ser para la urbanización, a sus negocios privados, a sus cómplices y amigos”. En la Ciudad de Buenos Aires, donde viven casi 175 mil personas en villas y asentamientos, también se incumplen leyes vinculadas a solucionar los problemas habitacionales en los barrios Ramón Carillo, Piedra Buena y Mariano Castex. Los vecinos, protagonistas directos de estos procesos, destacaron y marcaron una diferencia con la provincia de Buenos Aires, donde se están llevando a cabo las urbanizaciones de las villa Palito y la Carlos Gardel. Una mujer, con una remera que rezaba “Ciudad Oculta”, sostuvo: “Tenemos que ir generando esto en todos los barrios, para que seamos partícipes. Ganar una urbanización va a ser el puntapié inicial para hacer lo mismo en todas las villas de la Capital”. En la misma línea, Salvatierra agregó: “Los compañeros de las villas, vecinos de la ciudad, académicos, y los que quieran venir, podrán debatir juntos de qué se trata la urbanización y cómo hacer para alcanzar ese eterno sueño que venimos persiguiendo hace mucho tiempo”.

«El Día de la Lealtad celebramos la capacidad de organización del pueblo. Discutir, juntarnos, organizarnos, generar mayores niveles de conciencia, es una forma más de lucha”, señaló Pennaca.

El congreso se llevó a cabo en el marco de las celebraciones del 70º aniversario del 17 de octubre. “Es muy especial festejar este día en este congreso por la integración urbana –señaló Pennaca-. El Día de la Lealtad celebramos la capacidad de organización del pueblo. Discutir, juntarnos, organizarnos, generar mayores niveles de conciencia, es una forma más de lucha”.

Entre los referentes políticos que asistieron al Congreso estuvieron los legisladores porteños Lorena Pokoik, José Cruz Campagnoli, Gabriel Fuks, Andrea Conde y Javier Andrade; los candidatos a diputados y diputadas nacionales Axel Kicillof, Laura Alonso y Gabriela Alegre; y el candidato al Parlasur, Daniel Filmus. En el acto de cierre, el Secretario General de La Cámpora, Andrés Larroque, se refirió a las promesas que realizó Mauricio Macri durante la campaña de su partido Cambiemos: “Si tanto quieren cambiar, hubieran transformado la realidad de los barrios. Ocho años estuvieron y no pasó nada. Macri promete urbanizar las villas del país y, mientras lo dice por televisión, acá se vota en contra de la urbanización de la Villa 31”.