Ene 22, 2016 | inicio

Tres historias de trabajadores estatales despedidos. ¿Qué hacían? ¿Qué se pierde junto a sus puestos de trabajos? ¿Cómo los contrataron? Hablan los nuevos desocupados del Estado.

El miércoles 13 de enero, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aseguró en conferencia de prensa que el nuevo gobierno encontró “un Estado lleno de militantes, pero vacío de contenido”. Así fue como justificó los despidos masivos a trabajadores estatales que se realizaron a lo largo de enero. Aunque los números aumentan a diario, y todavía no se pueden conocer con precisión, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calcula que ya son cerca de 20 mil los nuevos desempleados.

Bajo el remanido discurso del “Estado ineficiente”, de los supuestos “ñoquis” y del “exceso de gasto fiscal”, las políticas neoliberales del macrismo buscan reducir del Estado a la mínima expresión. Entre los trabajadores recientemente despedidos, tres profesionales aceptaron contar su historia a ANCCOM: Bárbara Pistoia, encargada de Comunicación del Centro Cultural Kirchner; Verónica Almada, antropóloga y trabajadora en el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación; y Juan Allende, Técnico territorial de Conectar Igualdad en Córdoba.

“No nos están echando porque no hicimos nada, nos están echando justamente porque lo que hicimos responde a algo que ellos no quieren. Hicimos un montón de cosas, hubo mucho trabajo que está disponible en redes para que cualquiera que tenga ganas de informarse lo vea. Esas cosas no se hacen solas”, dijo Bárbara Pistoia, una de las 600 personas que trabaja en el Centro Cultural Kirchner (CCK) desde que abrió sus puertas, en mayo de 2015. Pistoia se enteró, mediante una conocida suya, que en el Centro estaban buscando gente y acercó su currículum. Después de las entrevistas habituales, pudo entrar a trabajar en el Centro Cultural. Es escritora, trabajó en medios de comunicación y dictaba talleres de artes visuales y letras. Por su desarrollo en el área, entró a trabajar como encargada de Comunicación: “El laburo era buenísimo, se hacían 400 actividades gratuitas mensuales. Se habilitaban los nueve pisos que tiene el edificio, en simultáneo, todos los fines de semana. Los jueves, que eran los días más tranquilos, venían cinco mil personas; y de viernes a domingo la cifra aumentaba hasta llegar a diez mil visitas con picos de 40 mil, como en la noche de los museos. Y en vacaciones de invierno que llegaban diez mil personas todos los días”, contó Pistoia.

Una explicación común sobre los despidos, en todas las áreas, fue que serían desplazados todos los contratados durante 2015. “Nos dijeron que no podemos exigir continuidad laboral porque ingresamos en 2015. Ingresamos en 2015 porque el Centro Cultural abrió en 2015. Aunque también hay un porcentaje de trabajadores que viene laburando desde antes, porque hay que hacer toda una organización y una estructuración de un lugar de esta dimensión para poder abrirlo”, aseguró.

El sábado 2 de enero, el primer día hábil del año, los trabajadores asistieron a sus puestos y se enteraron, en la puerta del Centro, que no podían ingresar porque “la nueva gestión había decidido que iba a estar abierto de lunes a viernes por temas administrativos, y que no iba a estar abierto al público”. El lunes 4 volvieron pero la mayoría no pudo entrar. Se les informó que el Centro estaría cerrado hasta el 4 de febrero y en ese período se revisarían sus contratos. “No nos oponemos absolutamente a nada de eso –aclara Pistoia-. Entendemos y comprendemos que hay una nueva gestión y nos tienen que conocer. El tema es la hipocresía que hay en esa situación. No nos están dejando ingresar a trabajar, todavía no nos recibieron, no tuvimos ninguna instancia de diálogo ni nosotros, ni los gremios”. Según la comunicadora, en el CCK muchos trabajaban entre 8 y 10 horas, de lunes a lunes: “Más allá de querer cumplir con nuestro laburo, había una convicción, un amor por el lugar que abrimos y que vimos crecer”. Por otro lado, se refirió a la situación precarizada de sus contratos: “Tienen la gran oportunidad de modificar esa situación y dar el ejemplo. De hacer algo que sería muy interesante, poder mejorar las condiciones laborales. Nosotros no somos responsables de la precarización laboral, están estigmatizándonos por la ideología y por la gestión política anterior”.

“Se pone en riesgo la continuidad de los juicios”

Dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, funciona desde el año 2007 –luego de la desaparición de Julio López¬– el Programa Verdad y Justicia. Extendido en todo el país, se encarga de articular y coordinar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para brindar apoyo institucional a las investigaciones que se llevan adelante en los juicios de lesa humanidad, contra los represores de la última dictadura cívico-militar. Otra de las funciones primordiales consiste en proteger a testigos, víctimas y querellantes que son parte de cada juicio. El miércoles 13 de enero, cuatro trabajadores del Programa llegaron a sus puestos, como de costumbre, y al intentar ingresar el usuario de sus computadoras descubrieron que no estaban habilitados. Luego de una mañana de incertidumbre y preguntas, les informaron al mediodía que los usuarios habían sido bloqueados desde el área de Recursos Humanos porque habían sido desvinculados de sus labores. También les avisaron que luego les llegarían los telegramas, cosa que en distintos casos aún no sucedió.

Al día siguiente, los despedidos ya eran diez en total. “Es loco porque yo pude entrar con mi huella digital como todos los días en la entrada, pero cuando llego a mi puesto de trabajo no puedo acceder a mi computadora. Me pareció muy violenta la forma. Además no lo imaginaba. La angustia de ese momento, cuando me enteré que el bloqueo fue porque estaba despedida fue chocante. Nos fuimos enterando de a poco, cuatro el primer día, otro día otros, es como despidos por goteo. Y a mí, por ejemplo, todavía no me llegó el telegrama de despido, a otro compañero tampoco. A otros compañeros no les bloquearon el usuario pero directamente les mandaron el telegrama. Eso es un poco lo que nos está desconcertando”, contó Verónica Almada, antropóloga recibida en la UBA, que trabajó durante cuatro años en los archivos de las Fuerzas Armadas y realizó investigaciones sobre derecho penal, además de dar clases en la cárcel de Ezeiza.

En noviembre de 2014, Almada recibió un mail en el que buscaban “antropólogos que hagan estadísticas”. Pensó que podría ser un trabajo útil para ampliar su panorama y crecer profesionalmente. En abril del 2015 consiguió el trabajo: “Entré porque hacía falta alguien que lleve adelante toda la parte estadística de los juicios. La idea también era empezar a evidenciar nuevos indicadores para identificar problemáticas sobre los procesos judiciales en particular. Había que saber un poco de derecho y yo ahí entraba muy bien”, describe Almada.

Al igual que en el CCK, la primera explicación fue una excusa: “Cuando empezamos a protestar, nos dijeron que todos los que ingresamos en 2015 íbamos a ser despedidos. Lo cual en realidad era mentira porque también despidieron compañeros más antiguos, algunos ingresaron en 2010 y también los despidieron. Después nos dijeron que el empleador tenía derecho a prescindir de nosotros, entonces nosotros tenemos también el derecho a reclamar porque no hay razones para los despidos. También es cierto que el Programa no tiene mucha gente para el trabajo que hacemos. Entonces, despedir diez personas para un programa que tiene 53 es un número muy significativo. Nos corta un montón la capacidad de acción y de trabajo”, aseguró Almada.

El Programa cuenta con tres áreas que funcionan en conjunto: un equipo de abogados, un equipo de investigación que se encarga de la búsqueda de documentación y un equipo de Implementación Operativa, encargado de elaborar los informes de riesgo sobre víctimas y testigos: “Evaluamos el nivel de exposición de cada testigo. Por supuesto que esto está muy invisibilizado, porque como es información sensible, no tienen conocimiento público. Se presentan a los tribunales y a los organismos de protección de testigos, para que en función de nuestros informes implementen medidas de acción”, explicó Almada.

Verónica Almada participa en los informes de riesgo y también en la investigación judicial: “En febrero se reanudan un montón de juicios y nosotros tenemos trabajo. Hay testigos que contactar. Hay que hacer un seguimiento, ver si necesitan asistencia… Y eso no se puede hacer de un día para el otro. No es fácil para mucha gente declarar en un juicio”, explicó.

Por último, la antropóloga hizo referencia a la posibilidad de que el Programa sea desarticulado o funcione con menos trabajadores: “Si todos estos espacios están siendo mermados en sus trabajadores, ahí es cuando la labor empieza a ser deficitaria. No sabemos si no van hacia un vaciamiento. Se ponen en juego la continuidad de los juicios. Yo entiendo que lamentablemente hay un montón de gente a la que no le importa, pero el Estado tiene la responsabilidad. No es relevante si te importa o no, si no que el Estado tiene esa responsabilidad. La reparación a las víctimas no es solo una contraprestación como si fuese un seguro, sino que además tenés que tener una política de justicia para que esa reparación sea correcta, y una política de memoria para garantizarle a la sociedad que eso no se va a volver a dar”.

“Es un despropósito romper las relaciones establecidas”

Juan Allende vive en Villa de Soto, en la provincia de Córdoba. Trabaja en el equipo técnico territorial del Programa Conectar Igualdad, desde su lanzamiento en 2010. Antes había integrado el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU TIC). “En Conectar Igualdad yo tenía un radio de acción que contemplaba doce escuelas, en las cuales se trabajaban cuestiones técnicas, pedagógicas y de gestión. También, por supuesto, todo lo que tenía que ver con capacitación. Córdoba ha venido siendo una de las provincias que más ha desarrollado el Programa. Los integrantes del equipo trabajaron muchísimo en la adaptación de los materiales, que se elaboraban muchas veces en Buenos Aires, los adecuaron a nuestra región. Para lugares con conectividad y para lugares sin conectividad. Sigue siendo un equipo muy activo, muy productivo el Conectar Córdoba”, dijo Allende en conversación por Skype con ANCCOM.

Según el delegado de ATE del Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde, lo que pasó con Conectar Igualdad es que se descentralizó el Programa, que fue establecido a través de los convenios colectivos en el Consejo Federal de Educación: “Lo han descentralizado hacia las provincias, dependiendo el financiamiento a través de ellas”.

A partir de esta situación, Allende explicó que la normativa de Córdoba no permite que un trabajador tenga dos cargos provenientes de la misma fuente: “Ahora, si ya tenés otro contrato de la provincia, hay incompatibilidad. Creíamos que nosotros no entrábamos en esa incompatibilidad, pero los casos se empezaron a suceder entre muchos de los compañeros del Conectar Igualdad, que ya teníamos otros desempeños, porque claramente con un solo honorario difícilmente se pueda vivir. Tuvimos la oportunidad de charlarlo con gente de Córdoba, para manifestar nuestro descontento. Por ejemplo, a una compañera se le daba una incompatibilidad por tener tres horas en la Universidad de Córdoba, donde su sueldo no llegaba a los 1800 pesos. No hablamos de una persona que se estaría enriqueciendo por tener dos cargos. Le pedimos a la Provincia que considere esa incompatibilidad, así como cada una de las nuestras. Mi otro cargo tiene que ver con el trabajo en escuelas de la zona rural, que es la zona donde habito, con el plan de Mejoras”.

Por el momento, los trabajadores no tuvieron ninguna comunicación oficial y aún no saben si el Programa Conectar Igualdad dejará de funcionar o pasará a formar parte de otro programa educativo. Permancen con la incertidumbre, a la espera de saber si les renovarán sus contratos. Se trata de 892 personas que trabajan desde 2010 en la entrega y formación continua de equipos directivos, docentes y alumnos de 11.252 escuelas públicas de todo el país. Ya se entregaron 5.361.917 netbooks a estudiantes y docentes. Además, 7.080 escuelas primarias recibieron Aulas Digitales Móviles (ADM) en 2015 para 858.844 alumnos.

Allende contó, además, que los avances en el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación sirvieron para que desde las escuelas se generara conocimiento: “A mí particularmente me toca trabajar con muchas escuelas rurales, y sería un despropósito que se rompan esas relaciones establecidas. Este año, con el lanzamiento del Plan de Inclusión Digital Educativa, se pudo ver todo ese trabajo terminado en cortometrajes de altísima calidad que realizaron las escuelas. Empezamos a trascender ese manejo instrumental para encontrarnos con la parte pedagógica, con la parte que va más allá inclusive de las fronteras de la escuela, porque hablamos de documentales que hablan de toda la comunidades, ya no solamente lo escolar”. Y concluyó: “Esperamos que el Programa continúe, creemos que es posible llevar adelante una mejora de educación con calidad. La posibilidad de acceder a una computadora para un chico de una zona rural o en lugares de la Ciudad donde no es fácil acceder a un equipo de esas características, les permitió acceder a un conocimiento que no estaba dado para todos”.

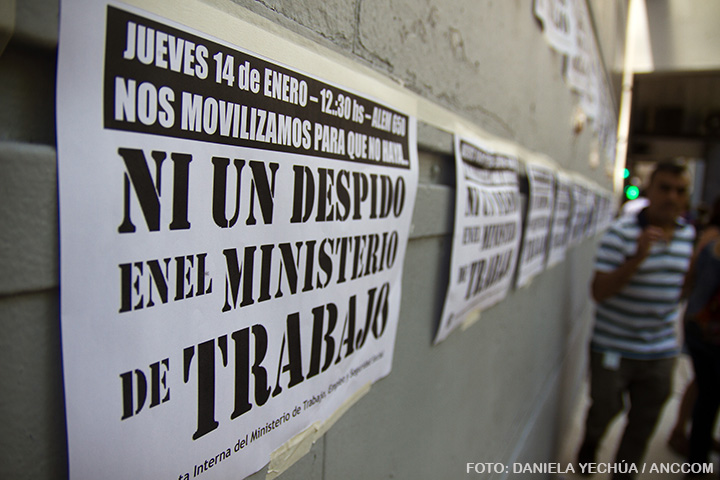

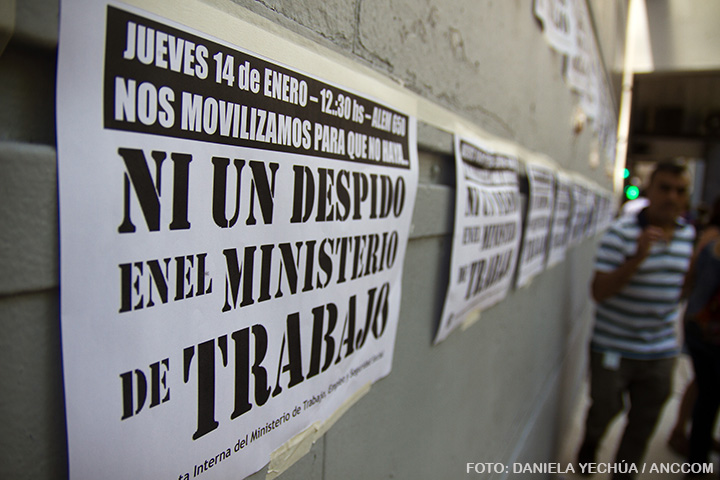

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Deborah Valado

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Deborah Valado

Verónica Almada, trabajadora del Ministerio de Justicia de la Nación, despedida. Foto: Noelia Pirsic

Marcha por los despidos en el Ministerio de Trabajo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de enero de 2016. Foto: Daniela Yechúa / CitrusPress

Ene 22, 2016 | inicio

“¿Qué persona te pide un mazo de cartas para poder jugar al truco en la celda y minutos después se suicida?”, pregunta Graciela Cardozo, madre de Ezequiel Palacios, un joven de 21 años que apareció en 2009 colgado de una sábana atada a un tirante del baño de la única celda que tiene la comisaría segunda de San Martín. El caso de Palacios no es el único. Desde el año 2009, en las cárceles federales hubo 164 muertes violentas, entre las que se cuentan suicidios, asesinatos y accidentes. En las prisiones bonaerenses, entre 2008 y 2014, hubo 897 decesos, de ellos 437 fueron, según la jerga policial, “muertes traumáticas”.

“En su mayoría, las familias de las víctimas no tienen acceso a un abogado. Los propios carcelarios, que por acción o por omisión son responsables de las muertes, entregan el informe oficial de los fallecimientos en las cárceles”, explica Andrea Casamento, miembro de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, quien además sostiene que los familiares, agotados por el dolor de la muerte, optan en un primer momento por no investigar las causas.

En los informes entregados por el Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal a la Comisión por la Memoria figuran causas de muerte como las riñas. Sin embargo, no hay condenados por cometer esos asesinatos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria reúnen cientos de denuncias que piden que la justicia investigue causas cerradas como suicidios, debido a que sospechan que esa carátula encubre un crimen.

“Mi hijo murió el 12 de febrero de 2009. Cinco días después me entregaron el cuerpo, que enterramos ese mismo día. Veinte días después del crimen, nos entregaron la resolución de la autopsia que decía que fue un suicidio y el dictamen del fiscal que no explicaba por qué mi hijo tenía golpes en los brazos en señal de defensa. Si hubiéramos apelado, para investigar las causas de la muerte tendríamos que haber desenterrado el cuerpo, pero el dolor nos impidió hacer eso”, explicó Cardozo, quien además contó que la causa de Ezequiel Palacios quedó cerrada y que los doce detenidos que estaban junto a su hijo, hacinados en una comisaría no habilitada para alojar presos, no aceptaron a declarar por temor a una represalia.

Los organismos de derechos humanos creen que los decesos en las cárceles son más de los que publica el Servicio Penitenciario Bonaerense. No hay ninguna posibilidad de que la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo no gubernamental con más presencia en los penales, tenga acceso a todos los casos. El gobierno provincial debe informar y, sin embargo, desde la Comisión denuncian que hay cifras negras: muertes que nunca son denunciadas y presos que desparecen de los registros penitenciarios sin ser reclamados.

“En las cárceles federales no pasa lo mismo, porque en el año 2013 se comprometieron a darnos las cifras correctas y, hasta ahora, nunca encontramos muertes que no hayan sido informadas. Lo que si vemos es que muchos casos declarados como suicidios en verdad son homicidios. A veces, además, el aviso de una muerte nos llega cuando ya no hay posibilidad de investigarla”, explica Ramiro Dual, coordinador del equipo de registro de fallecimientos de la Procuración Penitenciaria.

Entre 2008 y 2014 murieron aproximadamente 768 personas a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países.

129 muertes

En 2014, en las cárceles bonaerenses se registraron 129 muertes, las víctimas fueron 124 hombres y 5 mujeres. El promedio de edad de los fallecimientos fue de 36 años y la cantidad de decesos violentos fue de 40: 28 homicidios, 10 suicidios y 2 accidentes.

Entre 2008 y 2014, cada año murieron, en promedio, 128 personas que estaban a cargo del Servicio Penitenciario bonaerense. Es decir que durante ese período, por año, fallecieron cuatro presos por cada 1.000 personas detenidas. Si se toman datos oficiales de los servicios penitenciarios de Europa, se observa que esta tasa duplica o triplica lo que sucede en otros países. Mientras que en Inglaterra, España y Estados Unidos el índice de mortalidad carcelaria es de dos presos cada mil personas detenidas, en México desciende a uno.

Las cifras alarman aún más si se tiene en cuenta que, como sostuvo Dual, muchas organizaciones denuncian que algunos casos cerrados como suicidios en verdad ocultan un asesinato. Es el caso de Florencia Cuellar, una mujer de 21 años que -según el Servicio Penitenciario Bonaerense- se suicidó en el baño del Complejo Federal 4 de Ezeiza en diciembre del 2012. “Dicen que mi hija se suicidó con el cordón de la zapatilla. Eso es imposible, porque pesaba más de 80 kilos. La autopsia nunca me la dieron, porque me querían hacer firmar el suicidio. Cuando la velamos vimos que ella no tenía marcas en el cuello, pero tenía golpes en todo el cuerpo”, explica el padre de Florencia, Alfredo Cuellar, quien además sostuvo que la causa, a la que pudieron cambiarle la carátula de suicidio a muerte dudosa, está paralizada. “Otras presas vieron como la torturaron y la exhibieron por todas las celdas, pero la Justicia no hace nada”, sostiene Cuellar, que aprieta un papel con bronca.

“De Florencia dijeron que se había ahorcado, porque era depresiva. Nosotros la veíamos venir al taller con entusiasmo, soñar con qué haría cuando saliera de la cárcel, donde no le quedaba mucho tiempo. Luchaba por lo suyo, es imposible que le haya pasado por la cabeza quitarse la vida”, sostiene María Medrano, miembro de Yo No Fui, una ONG que se dedica a llevar talleres de poesía, dibujo y fotografía a la cárcel de mujeres como una forma de resocializar a través del arte.

Agonizar a la sombra

“Mi hijo estuvo preso un mes en el infierno de Olmos. Desde esa vez, tiene problemas en los bronquios. Le caminaron ratas por el cuerpo, había cucarachas en la celda y la comida era poca y algunas veces estaba vencida”, describe Marta Aizcorbe, madre de Matías que estuvo detenido en 2012.

Olmos es la cárcel que más muertes registró en los últimos tres años y casi todas fueron el desenlace de una enfermedad. Los presos consultados describen que hay pocos médicos para la población carcelaria, las personas que necesitan un tratamiento especial, debido a que pueden resultar contagiosas no son aisladas. En 2013 y 2014, las personas que fallecieron en todas las cárceles bonaerenses por problemas de salud fueron 155, de las cuales treinta perdieron la vida en este penal.

José Fleita fue detenido a los 19 años en agosto de 2010 y murió por tuberculosis en septiembre de 2014, en la cárcel 41 de Campana. La enfermedad la contrajo privado de su libertad por el contacto con otros presos, los traslados forzosos y después de recibir varias palizas que le dejaron secuelas mal sanadas. Fleita tenía un teléfono en su celda y le avisó a su madre de la enfermedad por un mensaje de texto que todavía conserva.

El joven agonizó en su celda, junto a sus dos compañeros que lo atendieron y que quedaron expuestos al contagio. Sólo cuando estuvo inconsciente, con su ropa orinada y defecada, fue sacado de la cárcel para ser trasladado a un hospital donde murió. “Este tipo de muertes es definida como no traumática, algo que supone que no se investigue y que no se responsabilice al sistema penal. La cárcel produjo su enfermedad y el abandono de personas hasta su muerte”, sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria en un informe del caso.

El HIV y la tuberculosis, enfermedades que se propagan por contagio, son las principales causas de los decesos en las cárceles bonaerenses. En el penal de mujeres Los Hornos, las presas, como forma de depilarse, utilizaban en 2014 máquinas de afeitar que eran provistas por familiares que les ponían nombre. Los guardias se las entregaban para el uso y luego las retiraban y las guardaban todas juntas en una bolsa de plástico hasta la semana siguiente, cuando se las volvían a dar, siempre y cuando alguna no se hubiera lastimado o cortado porque en ese caso se suspendía la entrega para todo el pabellón. Una de las mujeres muy preocupada refirió: “Acá hay chicas que tienen VIH, ¿qué pasa si a una maquinita se le borra el nombre o si se confunden ellos?”

Las malas condiciones de higiene y la mala comida profundizan los problemas de salud. En las prisiones federales, entre 2009 y 2015, las personas que perdieron la vida por enfermedades fueron 218, la mayoría por HIV y la cárcel con más decesos fue el Complejo Federal de Ezeiza.

“Nosotros –explica Dual- nos damos cuenta que los responsables de las prisiones federales demoran lo más posible en sacar a los presos a un hospital. Casi siempre lo hacen cuando los obliga el sistema judicial, porque la enfermedad es irreversible. En el primer trimestre del año, cuando hay feria judicial, se da la mayor cantidad de muertes en cárceles, debido a que no hay jueces que presionen para que los atiendan”.

El suicidio, una forma de acabar con la tortura

“¿Si una persona sometida a la tortura, mal alimentada, excluida de su familia, se ahorca porque sabe que le quedan muchos años más de sometimiento en la cárcel, eso debe tomarse como un simple suicidio o es una inducción a quitarse la vida?”, pregunta Casamento para abrir el debate. Los registros de las cárceles bonaerenses muestran que en 2014 hubo ocho suicidios, mientras que en las prisiones federales hubo diez en 2015 y fue la principal causa de muerte.

En muchos casos los presos mueren en un accidental método de protesta. “El tema del suicidio es tan complejo que nosotros tuvimos que cambiar el término para contabilizarlo”, sostiene Dual, quien después explica: “Muchas personas privadas de la libertad son excluidas y no atendidas, entonces como forma de protesta dañan su propio cuerpo, incendiando su celda o haciendo un simulacro de ahorcamiento, para intentar que los guardias los atiendan. El problema es que los guardias, en muchos casos, los dejan morir”.

El 13 de noviembre de 2014, Walter Cayumán pidió que lo saquen del pabellón de castigo de la Unidad 15 de Batán. El preso dijo que el trato era injusto y prendió fuego el colchón de su celda. Las llamas lo quemaron y, pese a sus gritos, según consta en la declaración judicial de los testigos, no fue auxiliado hasta que pasó media hora. Cuyumán murió dos días después en un hospital. Por esta causa no hay penitenciarios presos. “Otro intentó prender fuego un colchón ese mismo mes y un joven se colgó, aunque logró sobrevivir”, detalla una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria en esa misma unidad de Batán.

Un caso resonante fue la muerte de Mauro Pérez Ugarte, quien tenía 30 años cuando se suicidó en la Unidad 1 de Olmos en 2013. Había recibido a su madre y estaba de buen humor, hasta que el guardia penitenciario Cristian Gauto le dijo que su hijo había muerto. Pérez Ugarte empezó a gritar y a pedir que lo saquen. Se cortó los brazos y advirtió que iba a quitarse la vida. El penitenciario Leonardo Villafañe -que estaba de guardia en el lugar- se le rió, según los testigos. Gauto se ahorcó en la celda individual, frente a los demás presos que no podían hacer más que gritar y prender fuego para que lo rescaten. Los guardias llegaron una hora más tarde.

El de Pérez Ugarte es el único caso de suicidio de los últimos tres años que tiene penitenciarios detenidos. A Gauto y a Villafañe se los acusa de abandono de personas y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. No son investigados por inducir al suicidio.

También niños

En 2014 se registraron dos muertes de niños en cárceles bonaerenses. En ambos casos se denunció la negligencia de las autoridades penitenciarias y la falta de intervención de los médicos. Santino Villalba tenía 21 días de vida cuando murió extrañamente ahogado en la Unidad 33, la cárcel de mujeres de Hornos, el 13 de febrero de 2014. Las pericias indicaron que su madre no tuvo la culpa. Ella también fue sobreseía en la causa judicial por la que estaba encerrada. Tras la pérdida de su hijo, la mujer presenta un cuadro psiquiátrico grave.

En mayo de 2014 murió una niña recién nacida en la Unidad N° 54. Su madre presentaba un embarazo de riesgo y por ello era tratada en la Unidad Nº 33 que, a veces, tenía médicos que realizaban visitas. El problema es que la mujer fue agredida por otras presas y debió ser trasladada a la unidad 54. Tras parir, la beba presentó problemas respiratorios y fue atendida por un médico que le hizo respiración boca a boca. Recién cuatro horas después, la niña fue trasladada a un hospital, donde murió.

“En la cárcel de Los Hornos, que se supone debe estar equipada para alojar madres, no hay guardias pediátricas, ni ginecológicas. Algunas presas son obligadas a parir esposadas y se les niega la prisión domiciliaria, pese a su condición de madres. ¿Por qué los niños deben estar presos si no cometieron ningún delito?”, reflexiona Larisa Zerbino, quien recorre las cárceles de mujeres para relevar denuncias en la Asociación Pensamiento Penal.

¿Pena de muerte?

En la provincia de Buenos Aires hay 30 mil presos y, al año, en promedio mueren asesinadas 28 de ellos. Si se cruzan los datos, entonces puede decirse que la tasa de homicidios en prisiones bonaerenses es casi de un crimen cada 1000 habitantes.

En las calles de la provincia de Buenos Aires, la tasa de homicidios cada 1.000 habitantes es de 0,0837. Esto quiere decir que una persona encerrada en una cárcel bonaerense, estando las 24 horas bajo estricto control del Estado, en un ambiente donde están prohibidas las armas de todo tipo, donde las personas son requisadas diariamente, tiene quince veces más posibilidades de ser asesinada que una persona en la calle.

Ni las autoridades federales, ni las provinciales atienden consultas sobre fallecimientos. Se escudan en que no tienen permisos para hablar sobre causas de muerte. Los únicos testimonios de los responsables penitenciarios figuran en los expedientes judiciales, en los que –obligados por un juez- sostienen que las muertes por enfermedades se deben a falta de presupuesto y dicen desconocer los casos de torturas denunciados todos los años.

Las organizaciones de derechos humanos alertan que la violencia en la cárcel es un impedimento para la resocialización, además de una flagrante violación de los derechos humanos. Al respecto, Casamento sostiene: “Los discursos de mano dura destruyen la idea de la reinserción y la realidad de las cárceles pone de manifiesto que la prisión existe para castigar, no para impedir que un delito vuelva a pasar. ¿Cómo puede una persona privada de la libertad volver a la sociedad y respetar las leyes, si en la cárcel vio cómo el Estado asesinó presos, dejó morir a los enfermos y torturó a otros?”.

Dic 29, 2015 | Entrevistas

El 5 de agosto de 2014, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, encontró a su nieto Ignacio Guido Montoya Carlotto, hijo de Oscar Montoya y de su hija, Laura Carlotto. Nacido bajo el cautiverio de su madre, creció como Ignacio Hurban, en la ciudad de Olavarría, sin conocer su origen. Durante 36 años su abuela lo buscó, le escribió cartas en cada cumpleaños y lo esperó. Cuando las dudas lo desbordaron, Ignacio se acercó a Abuelas de Plaza de mayo y supo su verdad. Finalmente, hace un año, luego de ayudar a otras abuelas a encontrar a sus nietos, Estela recibió la gran noticia de que su nieto había aparecido. A partir de ese día comenzaron a construir juntos la relación que les habían impedido por tanto tiempo. Estela recuerda ese día como “una fecha de paz y de recompensa”. Lejos de abandonar su tarea en Abuelas, asegura: “Lo más importante es no abandonar la lucha”.

¿Cómo fue transcurrir este año con Ignacio?

Se me pasó volando, un año muy grato, muy lindo, lleno de esa luz que me dio el encuentro con mi nieto después de 36 años. Él ya está muy integrado, nos estamos conociendo. Estamos en ese proceso de afianzamiento, sobre todo de su identidad. Pero él es su identidad: es músico, compone, interpreta, está con la música, el jazz. Yo pensé, cuando le escribí aquella carta para su cumpleaños 18, que la música le iba a gustar, no sé por qué. Se me ocurrió. En vez de hablarle de poesía, le hablé de música, de ópera, del abuelo, de jazz, de la música de su mamá, todo eso le escribí. Y es así, le gusta. Hay cosas muy significativas, que no son casualidades. Parecen misterios de la vida que hacen que yo ahora sienta, por ejemplo, que en él está su mamá. Así yo estoy más cerca de Laura, y ella está más cerca de mí. Aunque siempre está y estuvo, pero ahora está más porque está él. En la sangre de él corre la sangre de Laura. Son emociones fuertes, pero muy lindas realmente. Esta es una fecha muy buena, muy linda, muy de paz y de recompensa. Yo ahora ya no voy a recordar la muerte de Laura, si no que quiero recordar el encuentro de la vida, que es mi nieto.

¿Haber acompañado a otras abuelas que encontraron antes a sus nietos, le ayudó a enfrentar el proceso?

Cada caso, de los 116 ya resueltos, es parecido y es diferente. Decimos casos resueltos porque no todos los encontramos con vida. Hubo bebés que murieron antes de nacer porque la mamá fue asesinada cuando estaba esperando el niño; otros fueron asesinados en operativos -bombardeos a las casas donde vivían-, y el resto los encontramos en sus tiempos. Los primeros fueron en el año 1979, eran chiquitos. Entonces, cada caso es diferente en cuanto la edad del nieto o nieta y las circunstancias de sus crianza. Hay más de quince casos que fueron adoptados por familias inocentes, que no los engañaron. No les dijeron que eran hijos de ellos ni los ocultaron, sino que creían que eran realmente chiquitos que estaban en juzgados de menores porque sus padres no habían podido criarlos; y les dieron amor. Entonces, la conducta institucional fue distinta con ellos que con los que fueron parte del aparato represivo. Mi nieto por ejemplo, fue entregado a quienes lo criaron, que eran peones de campo. Pero que la orden que recibieron del patrón fue que Guido nunca supiera que no era hijo de ellos. En un pueblo chiquito, todos sabían pero nadie hablaba. Porque había también una empresa patronal de la que vivían todos. Entonces aparecen los miedos, las incertidumbres. Todo eso hizo que esto se mantuviera en secreto, “de esto no se habla”. Pero hubo un momento en que se habló y ahí vino el encuentro. O sea que cada caso tiene sus similitudes y sus diferencias. Hubo casos de nietos encontrados que habían tenido un maltrato feroz, yo creo que sobrevivieron por la fuerza que traían de sus verdaderos padres. Lo bueno fue que institucionalmente supimos ir manejando la situación de acuerdo a los tiempos. Una cosa eran esos encuentros cuando nuestros nietos tenían pocos años de vida. Los primeros que encontramos eran lo que fueron robados, o separados de sus padres en el momento de detenerlos. Encontramos más chicos robados, ya nacidos, porque tenían una foto, una partida de nacimiento, o características físicas visibles como para que haciendo una propaganda de búsqueda, algún hombre o mujer, algún vecino diga: “Ah, pero este chico está en tal lado”. Y venían, nos lo decían y entonces lo encontrábamos.

Ignacio Guido Montoya Carlotto junto a Estela de Carlotto en el Festival de la Municipalidad de Morón por el Día de la Memoria. 24 de marzo de 2015. Foto: Noelia Pirsic / ANCCOM

¿Era más difícil apropiarse de un chico que ya tenía algún recuerdo?

No, la apropiación era la misma. A los chicos le mentían, tal vez si tenía dos años lo anotaban como recién nacido y le quitaban esos dos años. Han hecho de todo, las salvajadas más grandes. Por eso, cuando los encontrábamos varios años después, que ya estaban con otra historia aprendida, había que recapitular y traerlos al pasado muy dulcemente porque eran niños. Y para eso empezamos a crear el equipo de psicólogos, para que nos ayuden en el acompañamiento de la abuela que se iba con una nietita o nietito que había desaparecido cuando tenía dos años y lo reencontraba cuando tenía siete u ocho años. Había que recordarle que ella era su abuela, también el nombre que tenían sus papás… Había que sacarlos de esa mentira para llevarlos a la verdad. Esos fueron los primeros tiempos. Después la gran preocupación vino cuando decíamos cómo vamos a encontrar a los que nunca vimos y nunca conocimos, qué elementos vamos a tener para decir: este es mi nieto. Y ahí fue cuando apareció el tema de la sangre, la creación del Banco de Datos Genéticos, y todo lo que conlleva la seguridad enorme de que con una comparación genética se sabe si es o no el nieto encontrado. Eso es fantástico. Estos que hicieron tanto daño no se imaginaron que íbamos a tener una inventiva permanente hasta el día de hoy. Siempre usamos los tiempos políticos y sociales, las circunstancias, y también la edad de los nietos. Ya ahora son hombres y mujeres, casados, con hijitos.

¿Y ahora cómo se hace para llegar a esos hombres y mujeres?

Ahora vamos a los jardines de infantes. Vamos hablar con los niñitos y les contamos que somos las abuelitas que nos robaron a chiquitos como ellos y a algunos recién nacidos, y que estamos buscándolos porque el amor es muy grande y no hay fecha, que nuestros nietos ya son hombres y mujeres. Entonces ellos después van a la casa y hablan con los padres: “Y hoy vino una abuelita, mirá papá pobrecita”. Entonces el que tiene una duda en su interior empieza a moverse. O sea que a través de ese hijito, nosotros vemos como sacudimos al nieto posible. Son diferentes etapas. Hemos sabido reunirnos de gente joven y experta. Se han formado grupos que son equipos técnicos, de abogados, de genetistas, de psicólogos, de prensa y difusión. Todavía faltan encontrar a más de 300 nietos, hay muchas abuelas que todavía están con los brazos vacíos. Quiero que tengan la misma felicidad que tengo yo, en lo posible. Porque no es fácil, pero mientras no se olvide, mientras las cosas se hablen, se digan, se prediquen, mientras la sociedad no diga “basta”, el camino está abierto. Se tiene que hacer carne en la gente que la dictadura nos pasó a todos. Nosotros trabajaremos, mientras tengamos vida, en dejar lo mejor; con la esperanza de que para recuperar la identidad no hay edad.

«Nosotros trabajaremos, mientras tengamos vida, en dejar lo mejor; con la esperanza de que para recuperar la identidad no hay edad», dijo Estela de Carlotto a ANCCOM.

¿Cómo se enteró Ignacio, cómo se le cruzó la duda?

Él dice que tenía como unos ruidos adentro, que algo no andaba con quienes lo criaron. Porque era gente de campo, que no tenían aspiraciones culturales. No leían, y él quería leer, quería estar más allá de todo eso. Lo iba haciendo de todos modos, estudió en la secundaria y luego quiso ser músico. Y ahí también discutió hasta que se lo aceptaron y lo ayudaron, si se quiere. Se notaba distinto a ellos, no tenía parecidos físicos, pero no tuvo una percepción clara, sino intuitiva más que nada. Hasta que una persona del pueblo donde vive se animó a contarle a su compañera y ella le contó a él, por eso se animó a preguntarle a los que lo criaron y ahí le dijeron que efectivamente no era hijo de ellos. Y lo primero que pensó fue: “¿No seré hijo de desaparecidos?”. Y vino a Abuelas. Se hizo los análisis y rápidamente dio positivo, porque ya estaban los datos de las dos familias. Estaban los Carlotto y los Montoya. A partir de ahí vino la gran explosión familiar, mi explosión. La iluminación interna que tengo, me dio vida, me dio fuerza y una alegría enorme. Sobre todo porque él enseguida aceptó conocernos. Él acepta este crecimiento de relación que hay.

¿Qué fue lo más difícil, lo que más costó entre ustedes?

Más que nada tranquilizarnos. Porque era un alboroto, sobre todo mis nietos. Los Carlotto somos bien tanos, había que pedirles que se calmen. Me acuerdo que el día que él decidió venir a conocernos, a los tíos y a mí, en la casa de mi hija Claudia, llegó con sus amigos y su compañera, fue el primer encuentro. Yo lo abracé y le dije: “Te busqué tanto, te quiero tanto”, no sé las cosas que le dije y él dijo: “Bueno, bueno, despacito”. O sea, distancia señora, pero cariñosamente. Lo cierto es que cuando se fue me dijo “Chau Abu”, ahí me di cuenta que era parte la familia. Ese día mis otros nietos estaban lejos y querían venirse en tropel. Yo les decía que no porque al día siguiente él ya iba a conocerlos a ellos. Y les dije: “Por favor, no se le vayan encima, no lo cargoseen, él no es agarrero, a mí me dijo `despacito´, calculo que a ustedes también”. Entonces los aleccioné tanto, que cuando él llegó parecían estatuas y ninguno se movía. Al final les tuve que decir: “Bueno vengan, abrácenlo”. Porque él llego y los otros estaban todos duros, mirando. Y ahora es un grupo hermanado de primos. Son catorce primos, más las novias o novios que tengan ellos, y la compañera de Guido, Celeste, que es encantadora.

¿Y a Ignacio cómo lo ve atravesando todo esto?

Él está más confiado, habla con confianza. Con los primos ni hablar, se dicen cada cosa… Con los tíos tiene mucha confianza y conmigo también. Ha venido a mi casa, me dice: “No abuela no cocines, cocino yo”. Y cocina él. Después dice: “Bueno, voy a mirar a ver qué me gusta para llevarme”. Y se lleva. O sea que hay toda una cuestión familiar y en crecimiento. Olavarría no es lejos, pero son casi 400 kilómetros de distancia que hacen que sea difícil que él esté más cerca. A nosotros también se nos dificulta ir para allá. Cuando cumplió años, hace dos meses, hizo una fiesta para reunir las familias materna y paterna y a sus amigos. Éramos como 140 y él era un chico. Parecía que tenía 7 años, hizo piñatas. Y cumplía 37 años….

«Mi nieto por ejemplo, fue entregado a quienes lo criaron, que eran peones de campo. Pero que la orden que recibieron del patrón fue que Guido nunca supiera que no era hijo de ellos», contó Estela de Carlotto para ANCCOM.

Y era su primera fiesta con todos…

Con nosotros sí. Yo creo que quiso festejar con todos. No sé si le habrán hecho cumpleaños cuando él vivía con esta otra gente, no sé ni quiero saberlo porque eso es de él. Y el respeto total por lo que él sienta. Él si los quiere, está bien.

¿Él habla de ellos?

Conmigo no, y con la familia creo que tampoco. No es que no se toque el tema por algo en particular, yo no lo quiero hablar porque no me interesa. A mí me importa él, que esté bien, que estemos cerca, tratar de mimarlo, de hacer las cosas que hace una abuela con su nieto. De vez en cuando le compro algún juguete como si fuera un nene, le encantan. Es una relación muy linda, no hay nada que me haya dolido o algún rechazo. Él, si tiene que ponerte los puntos, te lo dice con el mismo cariño que te dice otras cosas. Hay una relación sana de una persona y de una familia. Nosotros no somos rebuscados, somos así, y yo creo que él se integró porque él también es así.

¿Cambió su trabajo en Abuelas?

No, yo sigo viniendo a la sede todos los días. Porque falta mucho todavía, y las otras abuelas también tienen derecho a que encontremos a sus nietos. Yo presido esta institución, soy la cabeza visible, o sea que no es cuestión de que ahora diga: “Ay basta”, porque sería súper injusto. Y de hecho que no soy la única, muchas de las que encontraron a sus nietos siguen viniendo. Acá es como una cita para toda la vida, no hay pausa. Ahora me estoy poniendo algunos plazos para no salir muy de noche, porque no me da el físico. Me siento joven pero no soy joven, ese es el tema. Uno dice “haría esto, haría aquello”, pero después no te da el físico. Hago lo que se pueda. Lo más importante es no abandonar la lucha.

La restitución de Ignacio y toda la difusión que tuvo el caso, ¿sirvió para los nietos que tienen dudas y no se animan a averiguar?

Claro. Cuando se deja de hablar se olvida. Acá no hay que olvidar nada, no solamente a los nietos, sino todo lo que hizo la dictadura. Tampoco hay que olvidar todo lo que falta por hacer ni todos los otros derechos humanos violentados: la vivienda, la educación, la salud, todo eso que también hay que recomponer porque la dictadura lo rompió y algunos malos gobiernos también. Esto es una constante, la democracia todavía no está completa, por todo lo que falta hacer, lo que falta encontrar, lo que falta responder. La pretensión es dejar lo mejor posible todo, que no se repita esta historia. Los chicos que nosotros vamos a ver a las escuelas, de once o doce años, son clarísimos. Nos preguntan qué pueden hacer y les aconsejamos realizar actividades grupales, solidarias… Todo lo que se hace en grupo a uno lo hace más generoso porque comparte.

Con la restitución de Ignacio hubo como un ejercicio colectivo de la memoria…

Sí, acá en Argentina fue increíble el boom emotivo: “Se encontró el nieto de Estela”, “Estela encontró a su nieto”, “Encontramos el nieto”. Esto acá era una romería y lo sigue siendo. Cuando voy a ciertos lugares, la gente me abraza, llora, y se acuerdan lo que estaban haciendo cuando les dijeron, vieron, o leyeron la noticia de que apareció mi nieto. Y no se olvidan más.

¿Y qué estaba haciendo cuando encontraron a Ignacio?

Yo estaba acá con santas pascuas en Abuelas (se ríe). Estaba con Raúl Porchetto y me dicen: “Estela, te llama la doctora Servini de Cubría”, mientras estábamos hablando digo: “Bueno, pasamela”, y ella me dice: “Estela, necesito verte”. “Mirá – le contesto- vamos a ver en qué momento”, “No, no. Quiero que vengas”, me apura. “Bueno, pero…”, “No Estela quiero que vengas ya”. Digo: “Uh, qué le pasará a esta mujer” .Yo pensaba: “Qué le habrán hecho, que querrá qué haga”. Finalmente le dije: “Voy para allá”. Me disculpé con Porchetto y fui para Tribunales. Entré pero estaba totalmente en Babia. Me recibió y hablamos de cualquier cosa. Estaba la directora del Banco de Datos Genéticos con otro empleado, yo los saludé, pero tampoco se me ocurrió pensar nada extrañp. Cuando ella me vio tranquila hablando de tonterías, me dijo: “Bueno Estela, te tenemos que dar una muy buena noticia, hemos encontrado a tu nieto”. Un segundo habrá sido de silencio y empecé a los gritos. Yo, que soy tranquila, empecé a gritar: “Ay, no puede ser, qué alegría”, me levanté, nos abrazamos, lloramos. Y empezaron a explicarme que la compatibilidad era del 99.99 por ciento. Hasta que después empecé a avisarle a mi familia, a las abuelas. En Abuelas a los gritos… Llegué acá, a la sede, esto era un mundo de gente. A partir de ahí todos los días que siguieron fueron de grandes emociones, el de la conferencia de prensa, el de la conferencia de prensa de él. La presidenta Cristina que quiso verlo y fuimos todos para la quinta de Olivos. Todo fue una vorágine.

¿Con los apropiadores qué va a pasar?

Ellos están siendo juzgados porque corresponde. Han cometido un delito que no prescribe, porque es de lesa humanidad. El caso de un chico víctima de la dictadura no es el robo de un bebé común, que existe y es muy grave, pero que tienen un tiempo en que la causa cae y no se puede condenar a los responsables después de 30 años. En este caso sí. Ya había denuncias, las tramitaba Servini de Cubría. Acá hubo una apropiación, una inscripción como hijo propio que es una falsedad. Las personas que criaron a mi nieto están siendo juzgadas. Porque el dueño del campo murió, pero hay que ver qué más surge sobre quiénes pueden haber sido los responsables. Ellos cuentan su historia: el patrón les trajo un chico, se los dio y les dijo: “Y ahora este es el hijo de ustedes, no le digan nunca que no es su hijo”. Y nunca le dijeron nada.

«Cuando se fue me dijo “Chau Abu”, ahí me di cuenta que era parte la familia» contó Estela de Carlotto sobre su nieto recuperado.

¿Cómo se imagina que van a ser los próximos tiempos en Abuelas?

La idea es seguir haciendo cosas. Si se conoce algo nuevo en genética, ahí vamos. Nosotros vamos caminando. Si vos me decís que fabricamos un plan anual de trabajo, no. Acá fabricamos un día de trabajo, y al día siguiente, otro y al día siguiente, otro. Y se va haciendo, por supuesto que orgánicamente. Lo que se hace, se hace bien ordenadamente. Acá estamos, ahora con nietos en la Comisión Directiva. Antes éramos solo Abuelas, ahora no alcanzan. Algunas están enfermas, viven lejos, otras se han muerto, quedamos pocas. Entonces, los nietos ya se están integrando. Ellos son los herederos, ya tenemos el relevo. El día que ninguna de nosotras esté, siguen ellos para lo que falte.

¿El contexto de estos últimos años impulsó el trabajo que ustedes venían haciendo?

El cambio ya viene cuando hay democracia, el primer gran festejo. Fue despacito, se hizo algo, después vinieron cosas malas y malos gobiernos. Si vos hablas de la última década, o de los últimos doce años, es bárbara la apertura del Estado como un Estado de derecho. El Estado terrorista lo hizo, y el Estado de derecho lo recompone, lo repara. Es un cambio muy grande y de una efectividad concreta. No es fantasía, sino que es concreto: los campos de concentración convertidos en espacios de memoria. Los juicios orales y públicos en toda la República, que están condenando a centenares de genocidas que están en cárceles comunes. Y con la justicia ordinaria, no se creó un tribunal especial. Todo eso es un ejemplo para el mundo. En Latinoamérica no hay un solo país que haya podido alcanzar esta dimensión, ni siquiera han empezado. Acá ha habido un impulso social muy grande. Y ahora vamos a ver qué pasa, pero nada va a hacerse para atrás, no se va a poder retroceder ni un solo paso, porque no lo vamos a permitir y porque esto está consolidado. Hay ya una presencia social muy grande, de la sociedad en su conjunto. Yo soy muy optimista, creo que vamos bien, no tengo miedo.

Actualización 05/08/2015

Dic 29, 2015 | Entrevistas

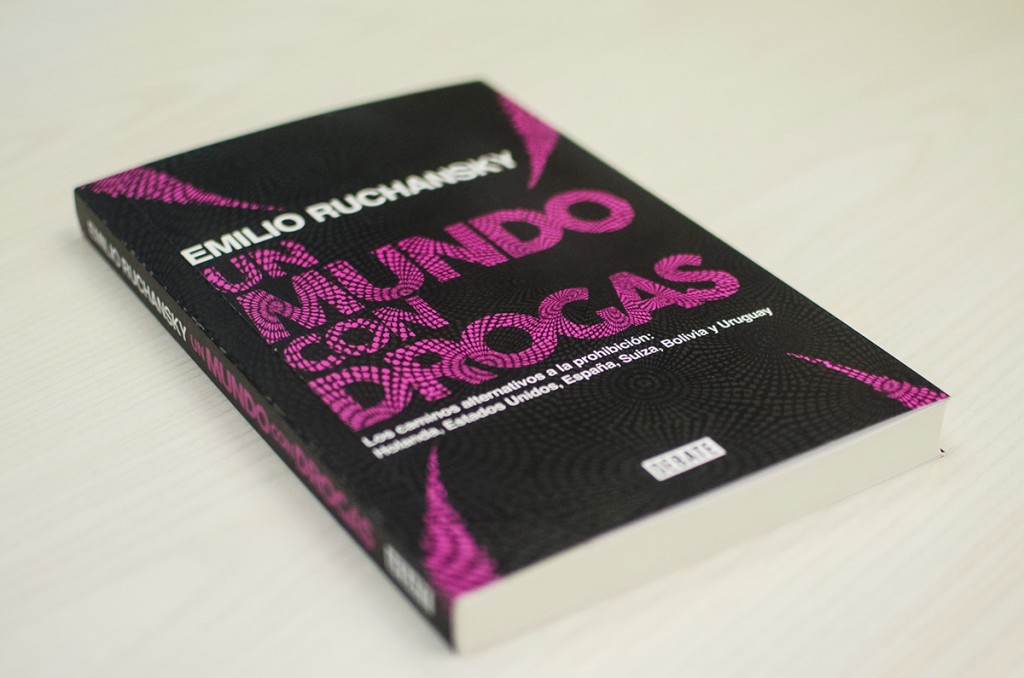

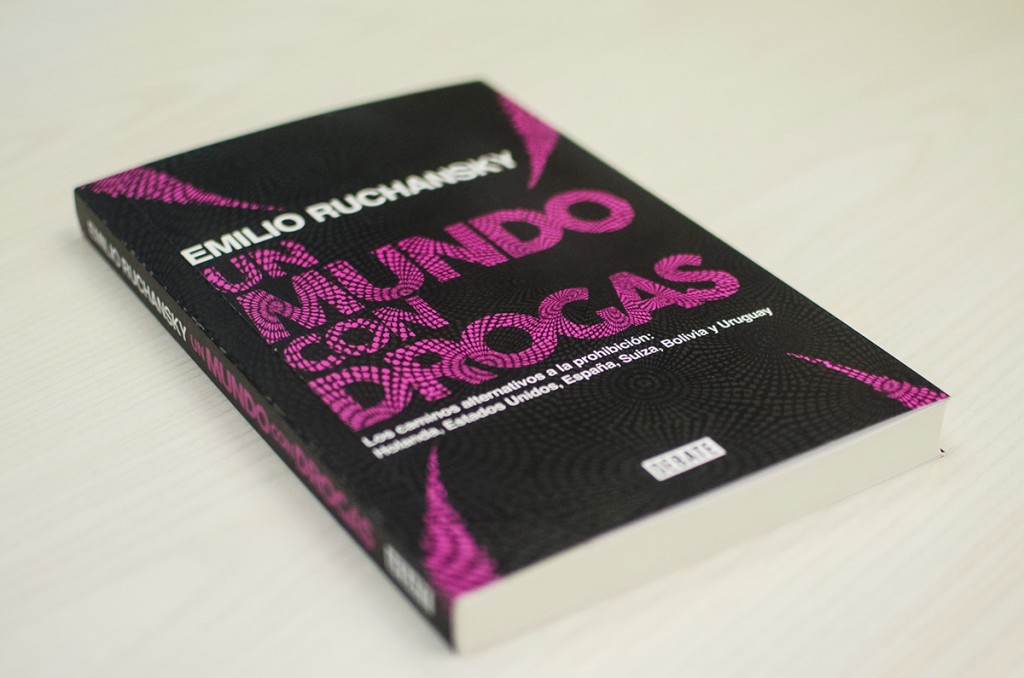

2929“Nadie puede ignorar que todos somos usuarios de tóxicos -legales o prohibidos- capaces de alterar la consciencia y que no por consumirlos nos convertimos en dependientes, ya que solo una minoría con determinadas características de personalidad pasa del uso al abuso y de allí a la dependencia”, afirma el jurista Eugenio Zaffaroni en el prólogo al libro de Emilio Ruchansky, Un mundo con drogas, publicado en junio de este año por Editorial Debate. A lo largo de 320 páginas, el autor volcó los resultados de sus investigaciones como periodista de Página/12 y editor de la revista THC, además de la información que recogió en sus viajes por España, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay, seis países que regularon el consumo de drogas que aquí se consideran ilegales.

“El objetivo de la investigación era ver qué había en el mundo por fuera del discurso de la prohibición. Cuando me lo planteé, empecé a revisar los países en donde hay experiencias distintas”, explica Ruchansky.

Según cuenta en su libro, la política prohibicionista tiene su origen en 1961, con la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo se establece la necesidad de prevenir el “uso indebido de estupefacientes”. “La Convención elige prohibir algunas drogas, no todas –subraya el periodista-. Es la expresión de una clara pelea norte/sur. El norte, es decir los países europeos y los Estados Unidos que tenía industrias farmacéuticas prohíbe algunas plantas: la adormidera, el opio, el cannabis y la hoja de coca. Los países productores son los castigados y sin embargo se guarda cierta permisividad para fabricar medicamentos a partir del opio. No nos quedaremos sin morfina y no nos vamos a quedar sin opioides porque son básicos y necesarios para lamedicina. Pero sí vamos a castigar y perseguir a los cultivadores de opio en Asia.”

¿Cuáles son los costos políticos de no adherir a esa Convención?

Casi todos los estados están adentro de la Convención. Todos creen que es más peligroso estar afuera. Imaginemos: si México la desconociera y permitiera que en su territorio pase toda la cocaína y la metanfetamina que está pasando en este momento, probablemente tendría una invasión extranjera. Además, es casi impensable porque las convenciones, tanto las de derechos humanos como las de drogas, son de las primeras que salieron de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy son casi parte del sentido común. Lo que nosotros buscamos es romper con ese sentido común que dictamina: “Las drogas son malas, a los traficantes hay que meterlos presos y a los consumidores también; o si no meterlos adentro de un hospital”. Nadie va a admitir que existen las drogas y que la gente las consume. Por eso el título del libro, Un mundo con drogas. En una sesión especial de Naciones Unidas se dijo: “Un mundo sin drogas, podemos hacerlo”. Ese fue un eslogan fortísimo. ¿Pero qué drogas? Las aspirinas están, el Prozac está, los ansiolíticos están. A esas drogas no las tocan y a la vez la gente no tiene, en el caso del cannabis por ejemplo, el derecho a tener su propio cultivo para sí mismo, un sistema de autonomía.

Un mundo con drogas apuró su salida para estar en la calle antes de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar en Nueva York en 2016. En ella se debatirán las políticas globales acerca del consumo de estupefacientes. El cónclave –que originalmente iba a tener lugar en 2019- fue solicitado por los gobiernos de Colombia, Guatemala y México que analizan rever las políticas actuales. El libro relata distintas formas de regulación no prohibicionista del consumo de drogas que desarrollaron diferentes países. Entre ellas aparecen los clubes de membresía en España, la regulación de la producción y distribución de cannabis en Uruguay, las prácticas de reducción de daños en Suiza, los coffee shops holandeses y las políticas en favor de la legalización de la hoja de coca en Bolivia.

¿Hubo avances en las políticas públicas argentinas para ir hacia un país con drogas?

El gran avance fue la Ley de Salud Mental y Adicciones, que reconoce que puede haber un padecimiento de salud en las personas que consumen sustancias y en ningún caso esas personas pueden ser arrestadas. Argentina ni siquiera regula el consumo de hoja de coca que hay en el norte del país. Permite la venta pero no la importación. Ese es un cambio que Argentina podría hacer y que figura en el proyecto del nuevo Código Penal que dirigió Zaffaroni: se blanquea la situación y se permite la importación. Argentina tiene un grave problema con eso. Todavía se ven las fotos de la Gendarmería que secuestran hojas de coca y todos sabemos que esa cantidad no sirve para hacer cocaína porque es muy poca, que está destinada al coqueo. No se le reconoce a las personas del norte su uso central en la vida cotidiana.

¿Se puede establecer un orden de prioridad de políticas a implementar entre las que permiten el uso recreativo, terapéutico o sustitutivo del consumo de drogas ilegales?

Son muchas políticas distintas. Lo primero es la regulación, porque el principal problema hoy no es médico. Según cifras oficiales, hay más de 60 mil muertos en la supuesta guerra del narcotráfico en México. Digo “supuesta” porque sostengo que la guerra de drogas no es una guerra que se quiera ganar: se quiere sostener el status quo. Mujica lo dijo perfectamente: “Peor que la droga es el narcotráfico”. Hay que aplacar esa violencia que genera el tráfico ilegal, que está cobrándose muchísimas más muertes. Para la ONU, mueren 200 mil personas al año por sustancias, pero no aclara si incluye al alcohol. No vamos a saber si esas personas mueren porque la droga es de muy mala calidad o por falta de información, como pasó hace poco en la Costa con un chico que mezcló éxtasis con alcohol. La regulación de las sustancias permitiría una mejor calidad de vida y más información para esas personas. Seguramente no todo se pueda regular, nadie plantea hacerlo para el paco o la pasta base. Lo que también hay que pensar, y eso está muy claro en los conceptos de Antonio Escohotado, es el concepto de los sucedáneos: vos cambias una molécula en una droga y termina siendo legal porque no está en las convenciones. Entonces, las drogas se van degradando todo el tiempo y eso también tiene costo en vidas humanas. La regulación permitiría, al menos, fijar ciertos estándares en algunas sustancias.

En la Argentina, ¿hay políticos que aboguen por la regulación?

Esa es una cuestión increíble, porque en este país los cuadros técnicos están a favor. Por ejemplo, Sergio Berni, el secretario de Seguridad, está a favor de regular el cannabis. Juan Carlos Molina, antes de irse de la SEDRONAR, presentó proyectos de despenalización que nunca fueron atendidos en la Cámara de Diputados. Uno de esos proyectos planteaba las cantidades mínimas de marihuana, de cocaína, que podrían estar permitidas. Los cuadros técnicos, los que saben y se han informado, están mostrando ese camino, o el de la reducción de daños, como en el caso de Molina. El nuevo secretario de la SEDRONAR, Gabriel Lerner, que habló hace unos días en el Congreso, también está en esa línea. El problema es político, no científico. Nadie quiere avanzar porque supuestamente hay un costo político vinculado a la relación entre droga y delincuencia. Cualquier tipo de avance y regulación sería, para muchos, favorecer la delincuencia. El que consume automáticamente se transforma en un delincuente porque ha consumido una droga ilegal.

¿Qué intereses hay detrás de las políticas prohibicionistas?

El trasfondo es esta relación norte/sur, donde los países más pobres terminan pagando los platos rotos por la supuesta ola de adicción que habría en los Estados Unidos con el opio. Pero en los números finos no es un problema sanitario grande. Nunca lo fue. Es un problema creado y también lo es el narcotráfico. La hoja de coca no es nada si no hubiera solventes y una industria química que extrajera la cocaína de ahí. Y ese solvente y esa industria química no están en Bolivia ni en Perú ni en Colombia. Si los agentes internacionales están tan preocupados por ese tema, es porque si llega a funcionar la regulación de cannabis a nivel mundial, todo el sistema entra en crisis. Un primer paso es la regulación de la droga ilegal más consumida en el mundo que es el cannabis. Esa medida permitiría bajar los niveles de violencia en México, porque este país sigue siendo un gran exportador. Después, habría que pensar qué hacer con la cocaína y qué hacer con el LSD, etcétera. Tras el cannabis, que es la droga más consumida, hay que pensar en las que más daños hacen: como evitar o reeducar la demanda.

Otro de los aspectos fundamentales de la política de regulación que propone Ruchansky implica un cambio de mentalidad acerca de los efectos del uso de drogas ilegales: “El consumo es privado, yo no creo que mejore ni empeore a nadie”, afirma el periodista. “Distinto es en el caso de algunas enfermedades relacionadas con la adicción, como por ejemplo el alcoholismo o los heroinómanos. Se puede llegar a tener una enfermedad, pero no todo el mundo la padece. También tiene que ver con el contexto en que se consumen las drogas. Esto queda muy claro en el caso de Suiza: no es lo mismo ir a buscar una dosis de heroína a un centro de salud, inyectársela en ese lugar y seguir tu vida, que tratar de conseguirla en la calle e inyectártela en un baño público. Son dos percepciones muy distintas de lo que estás haciendo. La sustancia puede llegar a ser la misma, aunque tampoco lo es porque en el caso del programa Heroína por Heroína, se reemplaza la droga que se consigue en la calle por la farmacéutica. Me parece que todos los modelos políticos y también las religiones tienen esta cuestión de satanizar el uso de sustancias sin entender que se trata de algo privado”.

¿El libro ya se encuentra editado en otros países?

Entiendo que está en Uruguay y creo que va a estar en otros países latinoamericanos. Estoy muy interesado en que el libro viaje, para que en muchos lugares se pueda pensar, reclamar y ver que se pueden hacer cosas distintas.

Según explica el autor, uno de los propósitos de la investigación es brindar información concreta acerca de las drogas y sus usos. “Este libro devela algo que se quiso ocultar. El Proyecto Cocaína de la OMS existió. Pero Estados Unidos a través de sus representantes logró que nunca se publicara”. Ruchansky dedica un sub-capítulo del libro, a este estudio de la Organización Mundial de la Salud cuya recomendación más importante es que se investigue las ventajas nutritivas y terapéuticas de la hoja de coca. También aconseja rever las políticas represivas de los estados con respecto a esta droga. El informe nunca fue divulgado oficialmente debido a la presión ejercida por Washington.

Ruchansky ahora está comenzando a trabajar en un blog que reúna la documentación que se utilizó para el libro: “Me interesa que otras personas que investigan puedan tener acceso a ese material y que no exista la mediación del libro. Lo político es dar información”, sentencia.

Dic 29, 2015 | Entrevistas

De familia armenia Khatchik DerGhougassian nació en El Líbano y tras la guerra civil que azotó a Beirut llegó a la Argentina a los 24 años. Desde entonces, desarrolló un extenso currículum que incluye un doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami y una Maestría en Ciencias Sociales de FLACSO/Argentina. Hoy es uno de los expertos en Política Internacional que más conoce acerca de Medio Oriente.

¿En qué contexto histórico surge el Estado Islámico?

El Estado Islámico surge en el contexto de la guerra en Irak. Cuando Estados Unidos ocupa Irak, se desmantelan los organismos de las fuerzas militares y se quedan en la calle 400.000 oficiales del ejército, en un proceso que el representante de la administración de Bush llamó la «desbasificación» (en alusión al partido que gobernaba), tomando como modelo la «desnazificación» de Alemania. Ellos formaron en un primer momento un núcleo de resistencia «nacionalista patriótica» contra Estados Unidos. Pero muy pronto, Al Qaeda se instaló en Irak, en la península árabe y el norte de África. El liderazgo de Al Qaeda le dio su auspicio. Al Qaeda, en Irak, fue creado por un jordano, Abu Musab al-Zarqawi. Ese grupo no solamente combatió la ocupación estadounidense, sino que hizo atentados contra los chiitas y provocó la guerra civil contra ellos. En un principio, el liderazgo de Al Qaeda, Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri, no estaban de acuerdo. Pero ellos tuvieron éxito y cada vez más adherentes. Es en este contexto que aparece la figura de Abu Bakr al-Baghdadi, quien después de la muerte sucede al fundador y es el actual líder del Estado Islámico. Cuando él estuvo preso en Irak, en 2004, estableció el contacto con muchos oficiales del partido Ba’ath y con las fuerzas militares de Saddam Hussein. Los convenció, de alguna forma, de unirse a la yihad, a la guerra santa.

¿Por qué se separan de Al Qaeda?

La guerra en Irak les permitió tener un contacto con los islamistas de Irak. Ellos siguieron a Al Qaeda, pero después del 2011 Osama bin Laden dejó de existir y lo que hizo al-Baghdadi fue cambiar el nombre de «Al Qaeda en Irak» a «Estado Islámico en Irak y en Siria». Ya había roto con Al Qaeda, al-Baghdadi ya controlaba la situación y tenía éxito, ¿por qué reconocería otro liderazgo?

Con ese nombre, ¿anticipaba el objetivos de, a diferencia de Al Qaeda, crear un estado propio?

El objetivo de Al Qaeda también era crear el califato. Nunca lo dijeron y nunca lo pudieron hacer porque no conquistó un territorio. Abu Bakr al-Baghdadi lo hizo porque ocupó Mosul, tenía un territorio en Irak y en Siria bajo su control, tenía reservas petroleras… todos los elementos para declarar un estado. Para su perspectiva, ya no es una organización, es «el califato». Una vez que lo declaró, comenzó la competencia con Al Qaeda para ver quién lideraría la yihad. Ellos viven de eso, su forma de vida es la yihad, esa guerra perpetua para lograr la reunificación de los musulmanes, la Ummah.

¿Cómo logró el Estado Islámico que se unan tantos ciudadanos europeos de origen musulmán?

Porque el proceso de radicalización tiene éxito. Son muy buenos en convencer a gente que cree que este es el verdadero Islam. Además, en Europa hay condiciones de marginación, falta de integración, un sentimiento de frustración de ciudadanos europeos hijos de inmigrantes que no se sienten bien recibidos por la discriminación contra ellos. Esto no explica el éxito de la radicalización. Dentro de este proyecto hay gente que lo lleva adelante, hay financiación y hay gente que cree en eso.

¿Cómo se explica que el Estado Islámico lograra victorias militares contra ejércitos como el de Irak?

Se logra una victoria cuando combatís mejor, cuando conocés más tácticas. Sus oficiales son exoficiales del ejército iraquí. No hay secreto.

¿Y contra el ejército de Bashar al-Assad?

El ejército de al-Assad también se dividió. Buena parte de los militares, en un primer momento, se fueron y formaron lo que se llamó en un momento el Ejército Libre de Siria. Cuando los islamistas se adueñaron de la resistencia en Siria, pero muchos de ellos, que eran oficiales profesionales, pasaron a su mando.

¿Qué razones tienen Turquía y Arabia Saudita para apoyar, por acción u omisión, al Estado Islámico?

El interés es doble: primero, hay uno de índole geopolítico porque cortan la expansión de la influencia de Irán. En segundo lugar, hay afinidad en términos religiosos e ideológicos. Es el Islam wahabista.

«El proceso de radicalización tiene éxito. Son muy buenos en convencer a gente que cree que este es el verdadero Islam», dice Khatchik Derghougassian en entrevista con ANCCOM.

¿Que Turquía reciba tantos refugiados sirios, le da más poder por sobre los países europeos?

No. Le da un argumento para manipular, no poder. Es un argumento para pedir más plata, para reclamar cosas, pero poder es otra cosa.

Con esta ofensiva contra occidente, con los atentados en Francia, y el derribo del avión ruso, ¿no están firmando una sentencia de muerte? ¿No le va a ser más fácil a las potencias occidentales formar una coalición después de estos ataques?

No se sabe, eso es lo que se presume. Va a depender de si coordinan sus acciones militares contra el Estado Islámico y si se ponen de acuerdo sobre el destino del régimen de al-Assad, en Siria. La parte más complicada es la segunda, la que tiene que ver con la solución del conflicto de Siria.

¿El Estado Islámico tuvo algo que ver con la toma de rehenes en Mali?

En un principio se creía que sí, pero hay confusión en cuanto a quiénes se atribuyen ese accionar. Aparentemente es un grupo de Al Qaeda. Si esto es así, podría ser una suerte de competencia entre Al Qaeda y el Estado Islámico. Dejaron salir a aquellos que pudieran recitar un verso del Corán, a quienes eran musulmanes. Si realmente es algo que organiza Al Qaeda y no el Estado Islámico, se puede tratar de una competencia por quién lidera la yihad. Por ahora, más que eso no se puede decir.

¿Cómo influye la situación de Libia en estos momentos?

En realidad, en esa zona no existen países como los pensamos nosotros: hay un concepto geopolítico que se llama Sahel, que es ese vasto desierto entre Libia, Mauritania, Mali, sur de Argelia y centro África, una región donde se mueven tanto los yihadistas, como el crimen organizado y los grupos locales, los tuaregs. Evidentemente, la situación de Libia influye, es un territorio donde apenas si hay algún gobierno. La falta de estado permite la proliferación de los grupos islamistas que, entre otras cosas, controlan la comercialización del petróleo. El Estado Islámico se financia con el petróleo del norte de Irak.

¿Qué objetivos tienen los videos de matanzas del Estado Islámico que aparecen en los noticieros cada tanto?

El salvajismo y el asesinato es, para el Estado Islámico, su forma de convencer y reclutar. Por un lado aterroriza a los «enemigos» y por el otro lado, demuestra a sus futuros combatientes su capacidad, que se legitima por un orden divino.

¿Eso se construye con esa forma casi cinematográfica de mostrar las matanzas?

Eso fue lo que en su momento había intentado hacer Al Qaeda. Pero ellos están profesionalizados, es más sofisticado que Al Qaeda.