Jun 15, 2015 | Entrevistas

– ¿Cómo surgió la idea del documental sobre el secuestro del sable corvo?

Surgió mientras terminábamos de hacer Rawson, mi anterior documental. Hubo un momento en el que pensé “¿y ahora, qué?”, y entonces recordé esta historia, que yo no conocía y me la contó un amigo. En su momento no le presté atención pero después, cuando tenía la cabeza más liberada, me pareció fascinante. La gente generalmente no tiene ni idea de que el sable está ni de la historia que tiene, cobró un poco de relevancia ahora esta vez que se lo trasladó pero no era un tema muy instalado y tiene una gran historia.

– ¿Qué pasó desde el traslado del sable?

El proyecto del documental data de febrero de 2014, cambió un poco las cosas porque el lugar donde habíamos filmado, el regimiento, no es más la casa del sable. De todas formas gran parte del filme lo hicimos en el museo. Sin embargo el tema apareció en la escena pública, eso es algo positivo, ahora se sabe que el sable está por lo menos.

– ¿Y qué lo hace una gran historia?

Es un tema que tiene todos los condimentos, política, Peronismo, los años sesenta, San Martín, historia… todo indicaba que podía hacerse un buen trabajo. Entonces me puse a buscar a los protagonistas y encontré a dos. El ideólogo de todo, Osvaldo Agosto, y Manuel Gallardo que participó del robo con él. A mí me pareció interesante no quedarme solo con el episodio del robo en sí, sino pensar que fue de estos protagonistas que compartieron esa histórica experiencia y después terminaron en caminos tan distantes. En las antípodas el uno del otro.

– ¿Cómo pasó eso? ¿Se pelearon durante el robo?

Poco después. El Sable fue robado en el 63 y el 65. El del `63 duró entre el 12 de agosto y el 29, que se entregó. Fue un robo planificado y buscaba enviar el mensaje de que el peronismo seguía vivo. El segundo fue un episodio más bardo, duró 9 meses y fue muy desprolijo. La película es eso, mucho de qué les pasa a ellos ahora. Qué piensan de los tiempos que corren, qué perro, qué auto, qué barrio o qué adornos tienen. Entre ellos no se quieren, no se hablan y vivieron juntos un episodio increíble.

Nahuel Machesich

– ¿Cómo fue el robo?

Año ’63, el Peronismo está proscripto. Un equipo de la Juventud Peronista compuesto entre muchos otros por Osvaldo y Manuel propone varias acciones para reavivar el movimiento. Entre las propuestas surgen tres ideas centrales: ir a las Malvinas, robar las banderas de la vuelta de obligado en París o robar el sable del General don José de San Martín. La más realizable parece ser esta última. La idea era encontrar un objeto que uniera a San Martín, Rosas y Perón. El sable debía entonces, con toda su carga simbólica, salir del museo y llegar a manos de Aníbal Demarco (otro integrante de la Juventud Peronista) para que lo trasladara a una estancia en Maipú y luego llevárselo a Perón. Luego de varias reuniones para planificarlo, se elige el 12 de agosto por el día de la recuperación de Buenos Aires de manos de los ingleses. Ese día, cinco personas (que no se conocían entre sí porque venían de unidades básicas diferentes) fueron en un auto hasta el museo en el Parque Lezama y alegando ser estudiantes tucumanos pudieron conseguir que el guardia abriera la puerta.

– ¿Y lo robaron, así nomás?

No fue difícil robar el sable porque el hombre estaba solo y desprevenido. Se dejaron dos comunicados. Uno el día del robo explicando que el movimiento seguía vivo y pidiendo el regreso del peronismo. El otro se dejó el 17 de agosto. El plan era tomar la Radio El Mundo para leerlo, pero es allí donde los agarran y sufren torturas.

– ¿Qué les pasó después?

A partir de este momento, con todo lo que implica la tortura, el relato difiere. Osvaldo sostendrá que fue delatado por Gallardo, mientras que este dice que nunca habló. En la película se siente que el ambiente se complejiza. Por eso tomé la decisión de no ir por ver quién tiene la razón o que pasó de verdad porque la tortura es un tema muy complejo. Osvaldo es publicista, tiene 76 años, fue jefe de prensa de Rucci, segundo de la SIDE en tiempos de Menem, diseñó por ejemplo los carteles del Papa “argentino y peronista”. Manuel por otro lado es un militante de 80 años, de barrio, en Quilmes Oeste, muy cercano al FPV. De hecho hay un local que lleva su nombre. Pero la idea no es quedarse con el robo ni tomar un bando.

– ¿Entonces cuál es el eje del documental?

La historia del sable es una excusa para hablar de los otros sesenta. Lo histórico, lo político y lo policial se combinan y hablar de otra cara de los sesenta. De hecho el robo en sí es un episodio breve, relatado en una animación. La película habla de los 60 pero también sobre estos años sin ser panfletaria. Habla de la tensión, busca sutilezas. Creo que con este trabajo logramos demostrar que no es fundamental hacer discursos políticos para hablar de política. La idea es mantener el equilibrio y la diferencia entre dos de los cinco protagonistas del robo. Son dos tipos que se conocen hace 50 años pero después de la tortura hay un quiebre y caminos opuestos.

Jun 10, 2015 | inicio

El padre de Julio Cortázar se llamaba Julio Cortázar y abandonó a su familia cuando el niño tenía seis años. El tiempo pasó y el escritor fue creciendo en la casa de Banfield. Con el tiempo, Cortázar se hizo conocido y adoptó Paris como segunda ciudad en el mundo. Su nombre cobró más fuerza entre los escritores, y el público comenzó a reconocerlo, a buscarlo, a interesarse por él. Un día, el padre de Julio le envió una carta donde pedía que se le devolviera una sola cosa: el nombre. Julio Cortázar (padre) le exigía a su hijo que usara otro seudónimo para firmar los libros y las notas. Porque cuando él daba su nombre en alguna dependencia o negocio del barrio, todos le preguntaban lo mismo: ¿usted es el famoso escritor? Y Julio Cortázar (padre) tenía que responder una y otra vez: yo no soy Julio Cortázar.

En 1949 el escritor respondió aquella carta con amabilidad, pero jamás hizo caso al pedido de su padre. Siguió firmando los libros y las notas con su nombre real. Y fue tan grande que lo hizo más propio de lo que era. Porque hoy, tantísimos años después, nadie podría afirmar que en el mundo alguna vez haya existido otro Julio Cortázar.

Nombrar es un acto de la cultura. Un gesto ancestral y necesario. Un hecho que funda la identidad, y enmarca a cada persona en un contexto de pertenencia. No hay nadie que no tenga al menos eso, una respuesta a la pregunta simple: cuál es su nombre.

Apenas nace un bebé, la cultura se introduce en su vida a través del nombre y el apellido. Esa primera huella en la historia personal tendrá la carga de la familia, los rasgos de la herencia cultural, y el misterio del destino no escrito.

Poder nombrar a alguien -o nombrarse uno mismo- también es un gesto de libertad. Implica la posibilidad de pertenecer a un lugar, y de incluir a un nuevo miembro en un entorno conocido. Cada vez que nace un individuo, los adultos eligen su nombre, y ese gesto dice algo del nacido pero, a su vez, dice mucho de ellos.

El 1° de Agosto entrará en vigencia el nuevo Código Civil, resultado de la modificación de los códigos Civil y Comercial, vigentes hace 144 años. Uno de los cambios más significativos se relaciona con la elección –e incluso con la modificación- de los nombres y apellidos de las personas. En el nuevo Código, se extiende la nómina oficial de nombres permitidos, incorporando nombres aborígenes, latinos e ingleses. Incluso se podrán anotar nombres que hasta ahora se conocían como apodos, por ejemplo Juanse o Nacha. A partir de ahora, tampoco será necesario que el nombre sea en castellano ni que denote el sexo. La única exigencia es que no dañe el honor del individuo ni resulte ofensivo.

La psicóloga Andrea García (M.N. 16279) es experta en temas de adopción, donde el nombre cobra un sentido fundamental. “El nombre de un niño da cuenta de su historia. En muchos casos es la marca de alguien que posó su mirada amorosa para nombrarlo. Esta mirada es un otro presente en el proceso de integración familiar, es una señal de que el niño es un sujeto que anhela ser ahijado tal como es, sin restricciones (…) El trabajo con las familias que se ofrecen para adoptar tiene como eje lograr la disponibilidad que permita integrar al niño con su identidad, con su historia para construir, desde el primer encuentro”.

Por otro lado, hay cambios del nuevo Código vinculados con los apellidos. Hasta ahora, la inscripción de los nombres se rige por la “ley del nombre” (ley número 18.248), sancionada en 1969, en plena dictadura. El artículo 4 de dicha ley plantea que “los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre”.

El nuevo Código viene a cambiar esta norma ya que permite que los hijos de una pareja lleven uno o los dos apellidos, y en cualquier orden. El cambio más rotundo es que ya no es obligatorio por ley llevar el apellido del padre. Será un desafío cultural acompañar estas modificaciones legales, que amplían las posibilidades reales para inscribir a un individuo y asignarle un rasgo fundamental de su identidad.

En relación a que los hijos puedan llevar primero el apellido de la madre, la psicóloga Andrea García dijo: “esta legislación da cuenta de un cambio social que no contaba con su correlato legal. Históricamente, la portación del apellido materno era un estigma social que ubicaba al niño (y más tarde al adulto) en el lugar del ‘indeseado. Esta reforma da cuenta de un cambio de la posición de la mujer en la sociedad que se dará lentamente ya que lo cultural lleva tiempo hasta que logra arraigarse”.

El abogado y escribano Sebastián Reynolds (M.N. 4296) analizó para ANCCOM el lugar del nombre en la sociedad a partir de la perspectiva jurídica. “Una de las fuentes principales del derecho es la costumbre, y la reforma del código civil refleja una necesidad social vinculada con la identidad. Por un lado está el deseo de los padres de individualizar a sus hijos, y por otro, la libertad de los hijos de incorporar el apellido, por ejemplo, de la madre”.

En el caso de los matrimonios, la ley de 1969 estableció como obligación que las mujeres casadas antepusieran el “de” antes del apellido de sus maridos. Después de varios años, aquella obligación pasó a ser optativa. A partir del nuevo Código, el cambio se profundiza, porque plantea que cuando una pareja contrae matrimonio, cualquiera de los dos cónyuges tiene libertad para utilizar el apellido de su pareja, anteponiendo la preposición “de” o no.

Sin embargo, tanto el abogado Reynolds como la psicóloga García concuerdan en que este cambio es el que se dará más lento. García comentó que “aún está muy asociada la idea del hombre como proveedor y sostén de la familia (aunque actualmente sea un rol compartido con las mujeres) por lo que cambiar el hábito de que las familias sean identificadas por el apellido paterno llevará más tiempo”.

Marcelino tiene 58 años, es músico y forma parte de la comunidad quom. Fue padre por primera vez en 1982 y junto con su esposa, decidieron que el bebé se llamaría Mbareté, que quiere decir “fuerza espiritual”. La empleada del Registro Civil se negó a anotar al chico con ese nombre y derivó a Marcelino con uno de los jefes que le dijo: “¿qué problema tenés con el nombre de tu hijo?” Y Marcelino fue franco: “No tengo ningún problema, el nombre es Mbareté”. Entonces el jefe –la mano en la espalda de Marcelino- retrucó: “¿Por qué no le ponés un nombre como la gente y te dejás de joder?” Lo que vino después es todo cuerpo: Marcelino empujando al hombre, el hombre cayendo al piso, estirando la mano hasta un botón antipánico, un policía que llega corriendo. La mañana sigue en la comisaría, donde le recomiendan a Marcelino que “piense mejor” el nombre de su hijo.

Un día después, el hombre volvió al registro, esperó su turno, y cuando la mujer de la ventanilla le preguntó ¿cómo se va a llamar la criatura?, Marcelino le dijo: Mauro Matías. Cinco años más tarde, hubo que bordar el nombre en el corbatín de preescolar. Los padres le preguntaron al chico qué nombre quería para su corbatín. El niño tenía cinco años, y la seguridad de un adulto. Miró fijo a sus padres y dijo: “quiero que me escriban Mbareté”. Marcelino respiró tranquilo.

Las leyes y las costumbres se relacionan dialécticamente. A veces las tradiciones cambian primero, y atrás va la ley aggiornando las reglas y adaptándose a una nueva época. En otras ocasiones, la ley da el primer paso, y las personas van detrás, acomodando sus costumbres a las nuevas normas. En el caso del nuevo Código, la relación es mutua y plantea cambios públicos para desafíos privados.

El filósofo Ludwig Wittgenstein sostenía que solo se puede pensar aquello que puede ser nombrado. Quizás las libertades que el Código incorpora sean el primer paso en ese sentido. La posibilidad de nombrar relaciones sociales distintas y actualizadas. Una vez que tengan un nombre, quizás sea más fácil romper el tabú.

Jun 9, 2015 | destacadas

El Festival Efímero de Teatro Independiente (FETI) es un encuentro de artistas teatrales con sede central en el Centro Cultural Archibrazo del barrio porteño de Almagro. Desde el 26 de julio hasta el 1ro de agosto se llevará a cabo la tercera edición de este festival autogestionado de teatro comunitario y cooperativista.

Agustín Clusellas, actor y miembro fundador del festival y del Centro Cultural Archibrazo, contó a ANCCOM sobre la propuesta del encuentro: “La idea es que con el festival podamos acercar el teatro al barrio”. “También, queremos salir un poco de la solemnidad del teatro y sacarlo a la calle”, complementa Verónica Caminos, miembro de la organización del festival, y explicita una de las piedras fundamentales del FETI como encuentro popular: “Si no es a la gorra, no se hace. Es nuestra política”.

Verónica Caminos del Centro Cultural Archibrazo.

– ¿Cómo surgió el FETI?

Verónica Caminos- Agustín forma parte de una cooperativa de teatro, un elenco que se llama “De arrugas y juguetes”, que ensayaban una obra que nació acá en el “Archi” que se llama “¿Quién mató al gallo?”. En 2013, surge la idea de hacer el FETI, que lo que se buscaba era dar un espacio para que obras de compañeros y de amigos del teatro en general pudieran hacer sus espectáculos. Lo que el festival ofrecía era que viniesen y la presentaran acá, a la gorra.

– ¿Qué tipo de público se acercaba?

Agustín Clusellas- En el primer festival hubo poca convocatoria, y fue más que nada gente de teatro. En el segundo nos fue mejor, pero nos costó abrir el festival a un mayor espectro de gente. Por eso nuestro objetivo este año es llegar al barrio y que venga más gente, además de la de teatro.

V.C. – Por eso abrimos el margen a otros barrios, como lo vamos a hacer en el espacio “Piedrabuenarte”, en Piedrabuena. Las tres sedes son Archibrazo, Matienzo y Piedrabuena, pero la idea de este año es –estamos trabajando la logística- ocupar la plaza de Almagro en la apertura y poder llegar al barrio desde ahí. Y para el cierre, estamos trabajando en cortar Mario Bravo y hacer nuestras obras ahí, a la gorra, para que las puedan ver todos.

– ¿Por qué efímero?

V.C.- Es la palabra que nos define como festival. Mi visión de lo efímero es eso que está, aparece y desaparece pero deja una huella que se marca en la memoria. Hablamos desde lo efímero desde el tema de ocupar espacios –como lo vamos a hacer en Piedrabuenarte o en el Matienzo-, aparecemos, hacemos nuestras obras, nos vamos, pero dejamos nuestra huella.

– ¿Cómo plantean la organización del festival en esta edición?

A.C.- Este año cuando abrimos la convocatoria el eje que nosotros queremos que las obras manejen es que planteen distintas problemáticas sociales. Además de que uno de nuestros pilares es el tema de la gorra, que después de la obra se pasa la gorra, para nosotros es muy importante que después de la obra se haga una reflexión en conjunto con el público. El año pasado se intervino bastante, sobre todo en los círculos de debate.

V.C. -Nos fue muy bien en esa segunda edición. El festival tuvo tres talleres, además de las obras, y mesas de debate: una de creación colectiva, otra de teatro político y otra de autogestión.

– ¿En qué se diferencian de otros festivales de teatro independiente?

A.C. – Nos pasa que vemos festivales de teatro donde se maneja un grupo cerrado y llaman a la gente a ayudar, pero lo hacen cuando el proyecto está armado. Nosotros teníamos ganas de abrir el proyecto viniendo de una creación colectiva como obra, abrir el cooperativismo a muchos, generar un festival entre muchos.

V.C. -Sí, y yo creo que nos diferenciamos a partir de que manejamos el tema de la gorra como entrada popular. Muchos festivales traen artistas internacionales y el acceso es muy caro. Por otra parte, las obras del FETI se hacen en los lugares que nombramos, no en un teatro oficial, aspiramos más a lo barrial, y nos propusimos este año a abrir las puertas a obras de distintas provincias. Cada uno tiene su huella, nosotros tenemos la particularidad de poder acercarnos al barrio y acercar las provincias también a lo barrial.

– ¿Cuándo son las fechas del festival y con qué obras puede encontrarse el espectador?

V.C. – En principio, teníamos estipulado que el FETI comenzara el 29 de agosto, pero logramos asociarnos con Proscenio Sur -la red de teatro de Pompeyo Audivert y Norman Briski-, y finalmente empezaremos desde 26 de agosto en sus sedes: el teatro El Cuervo y en El Calibán. Desde el 29 hasta el 1º de septiembre, presentaremos obras en el Centro Cultural Archibrazo, el Espacio Piedrabuenarte y el Centro Cultural Matienzo. Van a ser dos obras de Capital Federal, cuatro provinciales y dos internacionales. Este año, las internacionales son una chilena: “Las dos familias”, y una mexicana: “Bola de carne”. Estamos tramitando una española también.

– ¿Qué expectativas tiene FETI de acá a futuro?

V.C. – Lo primordial es continuar haciendo el festival y el día de mañana poder conseguir estabilidad económica para solventar gastos importantes como los pasajes de los artistas, por ejemplo. También, queremos seguir ganando espacios y poder llegar concretamente a la gente: que pueda venir cualquiera a ver una obra de teatro, bajarlo del pedestal para que se den cuenta de que es un arte popular que puede estar a la vuelta de tu casa. Además que, más allá del teatro, los vecinos se puedan encontrar con el arte, que brinda herramientas para cambiar un montón de cosas, sin necesidad de hacer grandes sacrificios económicos: abundan lugares autogestionados en la ciudad en donde se puede tomar clases de teatro a la gorra, por ejemplo, y descubrir un lado artístico.

Jun 3, 2015 | destacadas

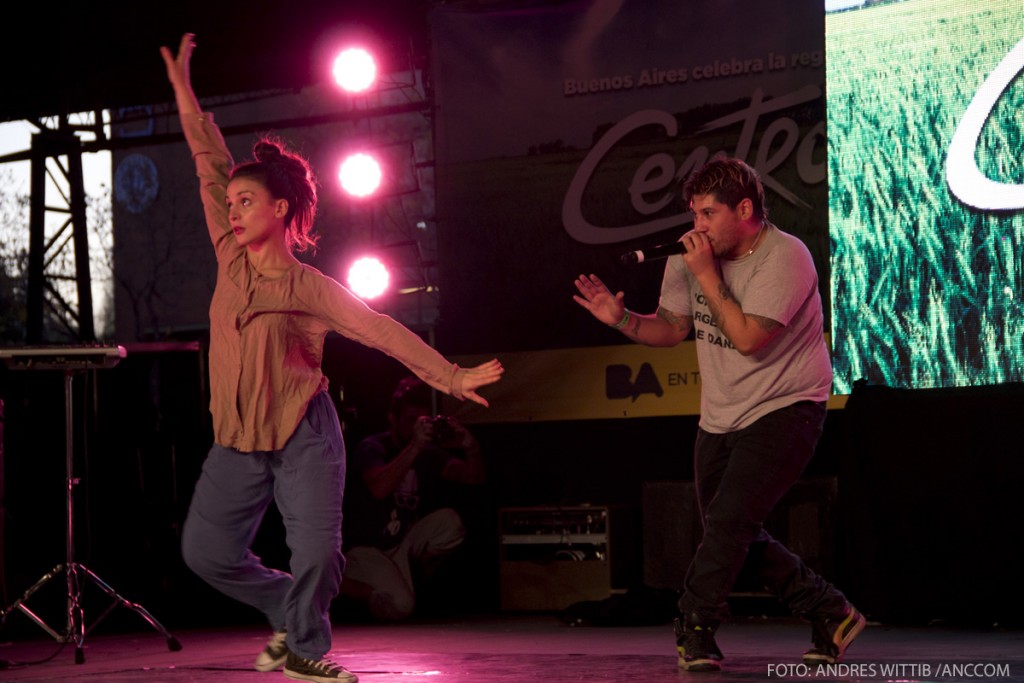

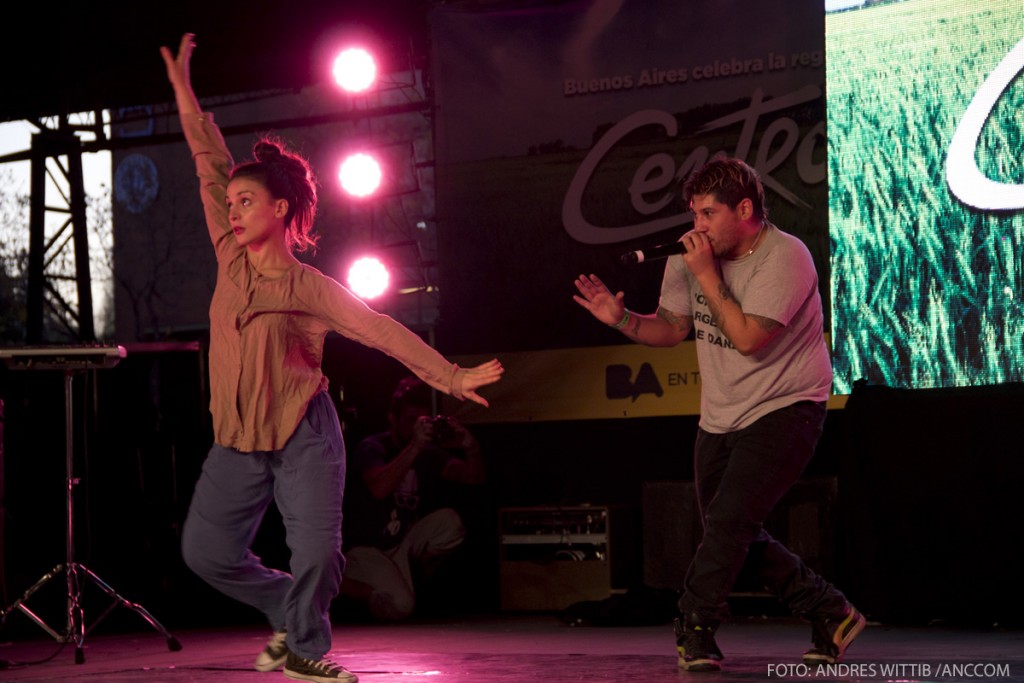

Un chico con micrófono en mano y tatuajes en los brazos sube al escenario, se para en el centro y espera un momento. De pronto lleva el micrófono a su boca y empieza a emitir sonidos. Parecen soplidos. Parecen golpes. Lo que comienza como una respiración fuerte, como un ruido de viento, es, en realidad, beatbox. Con jean, zapatillas y remera gris, Miloo Moya, bailarín y beatboxer, es el encargado de abrir la presentación del Combinado Argentino de Danza (CAD) en el Dorrego. También lo hará el lunes 25 en la Plaza de Mayo, antes más de 800 mil personas.

El beatbox arrastra a otro bailarín al centro del escenario. Con remera, jogging y zapatillas Converse, el joven comienza a bailar malambo. Aparecen más bailarines que entran, bailan, se van, vuelven a entrar, se quedan quietos. Los hipnóticos movimientos de estos chicos, vestidos con camisa de jean, jogging, zapatillas y poncho, sugieren improvisación y espontaneidad, pero no: ninguna presentación escapa del ensayo y la práctica.

Es difícil dar una definición de algo que se aleja de cualquier tipo de encasillamiento y que huye constantemente de la uniformidad. Es difícil definir a un grupo heterogéneo de personas que esquivan las convenciones, que deciden experimentar y reformularse todo el tiempo. “Es más fácil pensar lo que no es el CAD que definirlo” arriesga con mucha razón Karin Idelson, videísta del Combinado.

El Combinado Argentino de Danza, dirigido por Andrea Servera, está formado por un grupo pequeño de bailarines de diversos estilos (hip hop, folclore y contemporáneo), el DJ Villa Diamante, el músico y percusionista Patricio Smink, la videísta y encargada de visuales, Karin Idelson, un manager y un productor. También cuentan con la ayuda de Romeo Fasce y Luciana Quartaruolo en escenografía, de Bibiana Scholnik en la iluminación, y de Florence Arguello en vestuario.

El Combinado ensaya algunos días en un estudio en Chacarita y otros en el Centro Cultural Matienzo. No cuenta con espacio propio pero se las arregla. “Acá, en Argentina, entendernos como una compañía independiente no es un proyecto que tiene una banca desde el Estado Nacional ni desde la Ciudad” explica Andrea, la directora. “Conseguimos trabajos que están relacionados con el Estado, con empresas privadas o con proyectos determinados pero no tenemos financiación fija” agrega. Es por eso que sostenerse como grupo y tener posibilidades de trabajo requiere de una disposición al cambio y a las modificaciones: bailaron en teatros, en espacios públicos, en escenarios chicos y hasta en estadios de rock. “Vamos cambiando, modificando y moviendo las fichas para poder trabajar porque si no, se vuelve imposible” dice.

Ensayo del Combinado Argentino de Danza, CAD.

Si bien el Combinado nació en el 2011, Karin Idelson, fotógrafa, artista audiovisual y videísta del CAD, se permite viajar un poco más atrás en el tiempo para explicar el nacimiento de una amistad que sería el germen del grupo. “A Andrea (Servera) la conocí en el 2006, cuando yo daba clases en Imagen y Sonido de la FADU” cuenta. En ese año vino a la Argentina Mauricio Kagel, un famoso compositor de música contemporánea. Se organizó el Festival Kagel, con actividades en la Ciudad y una de ellas era interpretar “La rosa de los vientos”, una pieza que refiere a ocho puntos cardinales. A cada punto se le asignó una pareja de un coreógrafo y un director, y ambos tenían que hacer un video-danza en vivo. Los coreógrafos eran los ocho mejores de la Argentina y entre ellos estaba Andrea. Los directores eran ocho ayudantes de la cátedra Trilnick de la FADU, a la que pertenecía Karin. “Nosotros éramos muy chicos” recuerda Karin. “Yo tenía 25 o 26, y de hecho varios de los ayudantes no quisieron hacerlo, otros eligieron trabajar en dupla porque solos no se animaban. Yo me mandé sola” dice y, por su cara, parece que todavía no puede creer cómo fue que se animó. “Nosotros no conocíamos a los coreógrafos porque la danza no era nuestro palo, pero yo ubicaba a Andrea Servera” recuerda. En ese momento, Karin trabajaba en la producción de programas del canal Ciudad Abierta y había tenido que contactar a Andrea. El programa con ella no se llegó realizar, pero pudo recordar su nombre y algo más: “Yo sabía que Andrea había dado clases de danza en la cárcel de Ezeiza y dije ‘Bueno, esta mina no debe tener problemas de ego. A mí pónganme con ella’. Pegamos muy buena onda y creo que fuimos la única dupla que trascendió, porque seguimos trabajando hasta el día de hoy” dice.

Desde entonces no pararon. Lo que siguió fue el Mercado de Industrias Culturales (MICA). Karin recuerda que se armaron desfiles de indumentaria que representaban a todo el país y se les pidió la realización de un video para presentar a cada uno de los diseñadores. Además, el evento requería una puesta en escena con música y bailarines. “Me pidieron que preparara algo performático que tuviera que ver con la Argentina” cuenta Andrea. “Yo venía trabajando desde hace mucho con el hip hop y la danza contemporánea, e intentando mezclar eso. Para esa ocasión especial se me ocurrió empezar a trabajar con el folclore. Entonces, en esa primera mezcla de lenguajes, apareció algo bien potente, no sólo en relación a la danza sino también en cómo los bailarines se mezclaron, en lo que pasaba socialmente adentro del grupo”. “Fue una locura –dice Karin–. Un poco fue la génesis del CAD. Nos empezaron a llamar, a convocar, a contratar y ahí se armó la compañía”.

Uno de esos llamados llegó desde Tecnópolis en 2011. “Me convocaron para que coordinara el Espacio Joven” recuerda Andrea. “Empezaron a venir muchos bailarines a improvisar y a trabajar y se fue armando esto que hoy es el Combinado. En ese momento fue como una idea. Iban cayendo chicos de diferentes lugares e íbamos probando”.

Laura Aguerreberry, bailarina del CAD, también recuerda a Tecnópolis: “Fue un poco espontánea la manera de empezar a habitar ese lugar, de bailar juntos, de ir a practicar. Era un espacio que nos incentivaba porque de repente te encontrabas con chicos de hip hop, folcloristas, contemporáneos, y no suele darse mucho ese cruce de grupos y de personas. Ahí se empezaron a generar las primeras improvisaciones.”

El Combinado Argentino de Danza en acción,

Miloo Moya, bailarín y beatboxer, trabajó con Andrea en ese Tecnópolis y recuerda el momento exacto en el que, para él, nació el Combinado: “Teníamos un día de hip hop, otro de folclore, otro de contemporáneo. Como éramos muchos, empezamos a mezclarnos. Recuerdo un día en el que tenía a unos beat boys bailando por acá, unos de hip hop por allá, otros de folclore en el escenario, otro atrás practicando danza contemporánea. Entonces Andrea, parada delante del lugar, me preguntó qué pasaría si fusionábamos todo. Le dije que estaba buenísimo” cuenta con una sonrisa. Armaron un grupo de bailarines e incorporaron a DJ Villa Diamante, que fue algo muy innovador en un combinado de danza. “Los grupos de danza suelen bailar con bandas en vivo, pero tener un DJ era una propuesta muy fresca, muy nueva. Además terminábamos todos bailando y era genial. Empezamos esto como para probar y de repente nos subimos a un proyecto que estaba buenísimo” dice Miloo.

“Del mundo del baile, de la danza, no conocía nada” confiesa el DJ Villa Diamante. “Yo sólo hacía bailar a la gente” agrega divertido. ¿Cómo llegó al CAD? Un día Andrea, la directora, le preguntó a Leonardo Martirelli, de Tremor (el trío musical argentino), por algún DJ para musicalizar el CAD y Leo lo recomendó. Diamante tiene una fiesta, un sello discográfico, una disquería y varios proyectos que incluyen trabajos con otros artistas. Desde hace diez años es DJ en clubes, festivales, realiza giras por Europa y Latinoamérica. ”Tengo algo muy particular que es que trabajo con los mushups, que consisten en mezclar la base instrumental de un tema con la voz de otro diferente” explica, y nos da un par de ejemplos: “Capaz que agarraba un tema de Gustavo Cerati y en la parte de la batería ponía a un rapero norteamericano a rapear algo, y después entraba Cerati y respondía, y los hacía jugar un poco –cuenta–. También tomaba un tema de Intoxicados y lo volvía cumbia, o un tema de folclore y le ponía la base de Dubstep, o un tema de Sandro y lo hacía hip hop”. Debutó en el CAD en 2012, con Tushh, una de las primeras presentaciones del Combinado. “Sonaban desde Los Ramones en portugués y Michael Jackson hasta un ‘Cantando bajo la lluvia’ de Gene Kelly. Era una cosa muy amplia” recuerda Diamante. “Después fuimos depurando un poco el estilo, y ahora estamos trabajando un ala mucho más folclórica: folclore digital, que tiene otro sonido. En el último show hay muchas cosas como remixes de Violeta Parra y Atahualpa Yupanqui. Con Pato (Smink) y con Miloo estamos trabajando y remixando a artistas de folclore más tradicional y poniéndoles beats del 2015. De esa forma mezclamos un poco esta idea del hip hop y lo folclórico, trabajamos la mixtura de sonidos, de estilos y de ideas, pero llevadas a hacer bailar a los chicos, que tienen su forma particular de hacerlo” dice.

Ensayo del Combinado Argentino de Danza

Con un grupo casi armado y en plena búsqueda de estilos y experimentación, surgió la necesidad de encontrar un nombre que los definiera. Lo que para muchos resulta una complicación, a Andrea Servera le pareció bastante sencillo: “Un día vimos una nota en el diario que hablaba del Combinado Argentino de Fútbol Playa y nosotros dijimos ‘Bueno, podemos ser el Combinado Argentino de Danza’. Al final quedó y se instaló como nuestro. Y acá estamos” dice con una sonrisa.

A Tecnópolis le siguieron obras, presentaciones y talleres en espacios como el Centro Ciudad Kónex, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Teatro San Martín, El Dorrego, el interior argentino, Sudáfrica (en 2014). “Esa fue la primera gira internacional de este grupo” dice Andrea. “Fuimos quince días a trabajar con una compañía de allá y bailamos. Hicimos cuatro funciones. Bailar en los barrios de Soweto y en las calles de Johannesburgo es de esas cosas muy mandadas ¿no? Creo que eso va de la mano del destino del grupo. Para nosotros fue genial y fue muy fuerte. Los bailarines con los que laburamos allá eran unos artistas tremendos, entonces también fue muy exigente para nosotros” cuenta.

Cuando el escenario se lo permite, el Combinado despliega un trabajo audiovisual con imágenes propias que se encargan de acompañar al baile. Afuera del escenario, muchos de los videos-danza realizados por el CAD fueron seleccionados para participar en festivales como por ejemplo el Festival Internacional de videodanza de Buenos Aires., el “Danca em foco” de Brasil y el Festival “Futurs en Seine” de Francia.

La producción audiovisual está muy presente en el Combinado. “En el CAD hay algo muy fuerte con el video porque las nuevas generaciones filman y editan todo el tiempo. Eso condiciona un poco el trabajo pero a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta la mezcla de lenguajes, no sólo de estilos en la danza” dice Andrea. “Dialogar con otros lenguajes te hace encontrarte con otras maneras de vos mismos o de tu estética de grupo. Me gusta mucho hacer cosas audiovisuales. Lo hice mucho antes del CAD y acá quizás se reafirmó”.

El Combinado Argentino de Danza en acción

Cuando Karin, la videísta, habla de la realización de los videos del CAD, dice que hay algo especial que se da y que no puede describir con exactitud. “Hay algo que me sigue pasando todo el tiempo, que no sé qué palabra ponerle, pero yo veo que los chicos bailan en vivo y la gente se prende fuego” explica. “No quiero usar la palabra magia” dice, pero finalmente la usa, porque no encuentra otra manera de definir lo que se genera: “Hay algo planificado y algo que emerge de la magia de los bailarines, la música, la escenografía y la cámara” admite. Karin realiza muchos trabajos fuera del CAD, pero lo que le pasa cuando trabaja con el Combinado no le pasa en ningún otro lado: “Lo confirmo todo el tiempo: la combinación de estar detrás de cámara y estar filmándolos me pasa con ellos y no con otros –afirma–. No me pasa con la danza, me pasa con ellos. Hay una energía con el equipo muy particular”. Y se nota. Karin cuenta que siempre están buscando algo nuevo para hacer desde lo audiovisual, pero no porque quieran ser originales, sino porque cada situación distinta pide una interpretación particular. En esta línea, el CAD realizó un video por los estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa y otro para convocar a la concentración del 3 de junio en contra de los femicidios.

El mushup de la música y del baile se refleja en el constante intento del combinado por alejarse de las ideas tradicionales y conservadoras que rodean al mundo de la danza. “Queremos romper esa estructura de la danza que es un bajón” dice Miloo. “Acá no importa si sos gordo, si sos flaco, si sos rapero, si venís de la danza. Acá somos todo uno” sentencia. Diamante, a su vez, destaca la relación particular que entablan con el público: “Desde el principio tratamos de incluir a la gente en el show. Por ejemplo en Tushh y en Tu casa habían momentos dentro o luego de la obra en los que incluimos a la gente. Cuando terminábamos agarraba el micrófono y decía ‘Bueno, ¿quieren bailar?’ Y la gente gritaba “Siii”, porque después de estar una hora viendo a un montón de gente bailar, te dan ganas, te morís de ganas”. Terminar el show, poner música e invitar a la gente a bailar ya es un sello del CAD, dice Miloo.

Todos coinciden en que el motor del Combinado es Andrea, su directora. “Siempre nos está forzando a todos a ir un poquito más allá de lo que hacemos, o a movernos en otra dirección” dice Karin. “En un principio quizás puede ser incómodo pero todos terminamos sumando” admite. Lo mismo opinan Diamante, Miloo y Laura. “Ella mezcla cosas que por ahí vos no ves. Me pasó algo con un dúo que tienen Laura y Nelson –cuenta Miloo–. Eran dos cosas re diferentes y cuando los vi juntos en un ensayo me emocioné. Andrea ve cosas que el resto no, y cuando finalmente lo ves decís ‘Guau’”. “Esa experiencia fue increíble” coincide Laura. “Con Nelson ensayamos en una oficina, porque no teníamos sala de ensayo, y en tres horas fue muy natural la manera en que pudimos trabajar. Nos sorprendimos los dos y dijimos ‘Ah bueno, no era tan difícil’”

Ensayo del CAD

Diamante compara el trabajo de Andrea con el de un DJ. “Ella djea a los chicos. Mushupea” afirma. “Andrea no te dice: ‘Bueno, vos bailá y hacé la coreografía de esta forma’. Cada uno hace lo que le gusta hacer y ella ajusta las cosas. Como yo organizo la música, Andrea organiza el baile: es como una DJ de la danza” describe Diamante con precisión. “Cada uno tiene su color” dice Karin, “y cada uno aporta desde lo que es. En general Andrea hace una bajada del proyecto y de lo que se imagina y después cada uno interpreta. Hay mucha libertad para trabajar y mucha confianza después de tantos años.”

Andrea es bailarina y coreógrafa. También produce obras y video-danza. En ella, como en muchos de los miembros del CAD, conviven una variedad de actividades y pasiones. Es coreógrafa del Buenos Aires Fashion Week, es directora del Festival de Danza de la Ciudad, trabaja en moda, en eventos, en publicidades. Karin es fotógrafa y artista visual. Dio clases en la FADU y actualmente da clases en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una productora, hace videos para marcas, expuso fotografías en Berlín, hizo “Canción de amor”, un documental que se presentó en el Bafici, y ahora quiere producir y grabar otra película. Ambas tienen varios proyectos paralelos al CAD e incluso realizan trabajos juntas, como por ejemplo el videoclip “Como el viento” de Las Pelotas que hicieron en 2013. Aún así, consideran al combinado una parte importante de sus vidas. “El CAD es un proyecto muy especial y del cual he aprendido muchísimo” dice Andrea. “Me requiere una energía muy distinta a otros proyectos que he tenido. Es central en mi vida en este momento, por lo que me pide y por lo que me da. Me escriben chicos que se vienen a vivir a Buenos Aires y me dicen ‘Me vine a acá porque mi sueño es entrar al CAD’. Me parece increíble que alguien venga a vivir a Buenos Aires porque quiere entrar a este grupo. Es como una locura y es una responsabilidad. Tampoco siento que yo haya hecho esto queriendo eso. Es un poco lo que pasa. Hay algo que la gente se refleja y eso me emociona y me gusta” afirma. Karin destaca el crecimiento profesional que le aportó el Combinado: “El CAD casi que acompañó mi formación como realizadora. Fue muy orgánico mi pasaje de la cámara de foto a la cámara de video. Edito, soy directora, produzco, pero no lo estudié. Es muy autodidacta mi formación, que es casi la formación de muchos en el CAD. A medida que pasaron los años me profesionalicé y eso se ve reflejado en los trabajos. Más que superar fases nos fuimos superando a nosotros mismos” sostiene. “El CAD ocupa un lugar importante porque ahí hago cosas que no hago en ningún otro espacio” agrega, en sintonía con Andrea. “Creo que estamos todos contentos. Es como una forma de ver tu trabajo multiplicado. Es una forma de traducir lo importante del laburo en equipo y que el laburo de todos se potencia. De repente uno ve su trabajo en Plaza de Mayo, los videos replicados en un montón de pantallas en mapping, a Diamante pasando música para miles de personas, gente que baila con nosotros. Nunca lo imaginamos. Y hasta cosas más chiquitas siguen siendo mucho más hermosas que el trabajo individual. La verdad, es un lujo” remata Karin, con cara de verdadera satisfacción.

Ensayo del CAD

Algo parecido les pasa a los bailarines. “Actualmente hay un cariño con el proyecto” cuenta Laura. “Tiene que ver con un desarrollo humano y vincular. El CAD me da un espacio de mucha libertad, que también, con suerte, es trabajo remunerado. Siento que es una propuesta que está ganando espacios para la danza, socialmente. Que la danza aparezca en eventos como el 25 de mayo y que la gente se sienta atraída y convocada por la danza me maravilla cada vez más. La llegada del CAD hoy es más popular y más inclusiva” dice. De hecho, suelen dar talleres en las provincias a las que viajan porque consideran importante el intercambio y la relación pedagógica con los otros. También se presentaron y dieron talleres en cárceles de menores y villas, y planean volver a hacerlo este año. “Mezclar lo social con lo artístico es por donde va el camino, para mí, en este momento –dice Andrea–. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con la vida diaria o con nuestras realidades de las que es importante hacerse cargo. Está bueno para nosotros desde el arte hacerlo, y poner el granito de arena que podamos para modificar algunos valores y algunas cosas que para mí son muy trascendentes, importantes, y que no están solamente en manos de los políticos. Hay algo como sociedad que hay que mover. Y nuestro grano de arena, grande o pequeño, lo vamos a aportar” concluye, decidida.

May 20, 2015 | Entrevistas

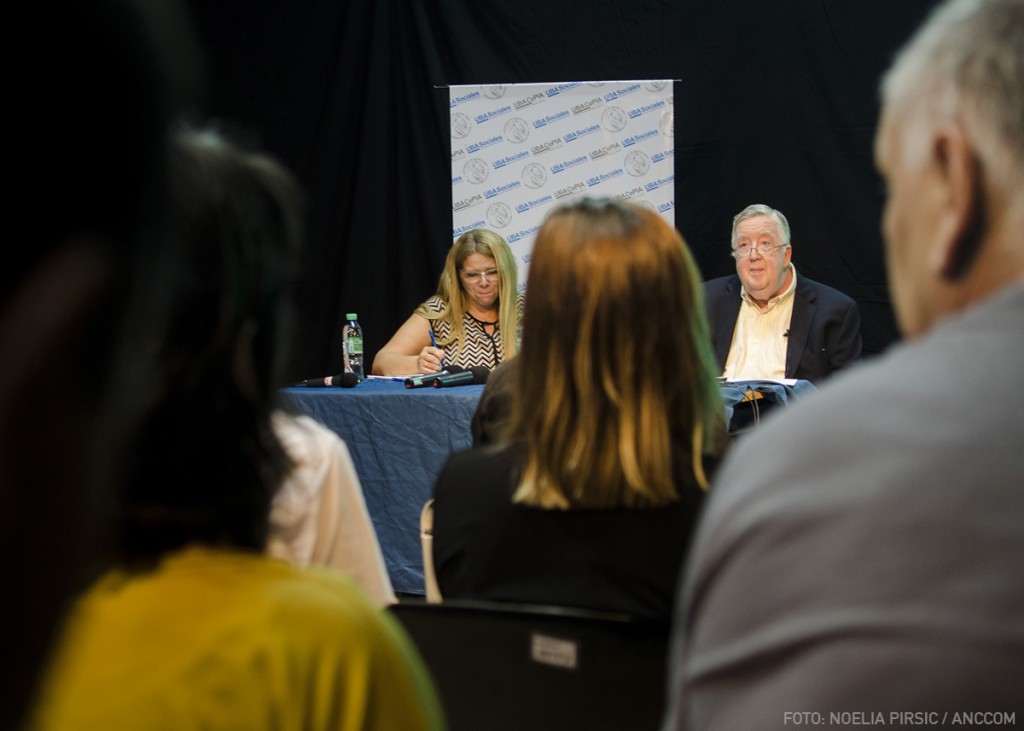

El estudio de televisión Gabriela David de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se llenó por completo ante la visita de James Rowe, editor durante 35 años del diario norteamericano The Washington Post, mundialmente recordado por el caso Watergate que hizo renunciar, en 1974, al entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

La charla El cambiante panorama del periodismo: un informe de EE.UU, organizada por la cátedra Jorge Gómez de la materia Taller de Expresión III, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, empezó a las 19 en punto en compañía de más de un centenar de personas.

Rowe, carismático y sonriente, empezó a hablar en un rudimentario español y prefirió mediar sus palabras a través de la traductora: “Gracias, hablo español un poco, muy difícil para un viejo aprender una nueva lengua, por eso voy a utilizar a mi traductora pero es posible que por momentos hable español (…) ahora inglés, más fácil para mí” (risas).

La charla trató sobre el surgimiento, en Estados Unidos, de agencias de noticias y sitios web periodísticos en línea sin fines de lucro, ante los problemas financieros que atraviesan los medios gráficos tradicionales con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde cada vez más personas prefieren leer desde sus pantallas.

Esta situación, comentó Rowe, generó una caída significativa en los ingresos de los medios gráficos tradicionales por publicidad. Sin embargo, éstos no desaparecieron por completo porque aún generan ganancias y, en algunos casos, se asocian a las agencias sin fines de lucro para trabajar en conjunto.

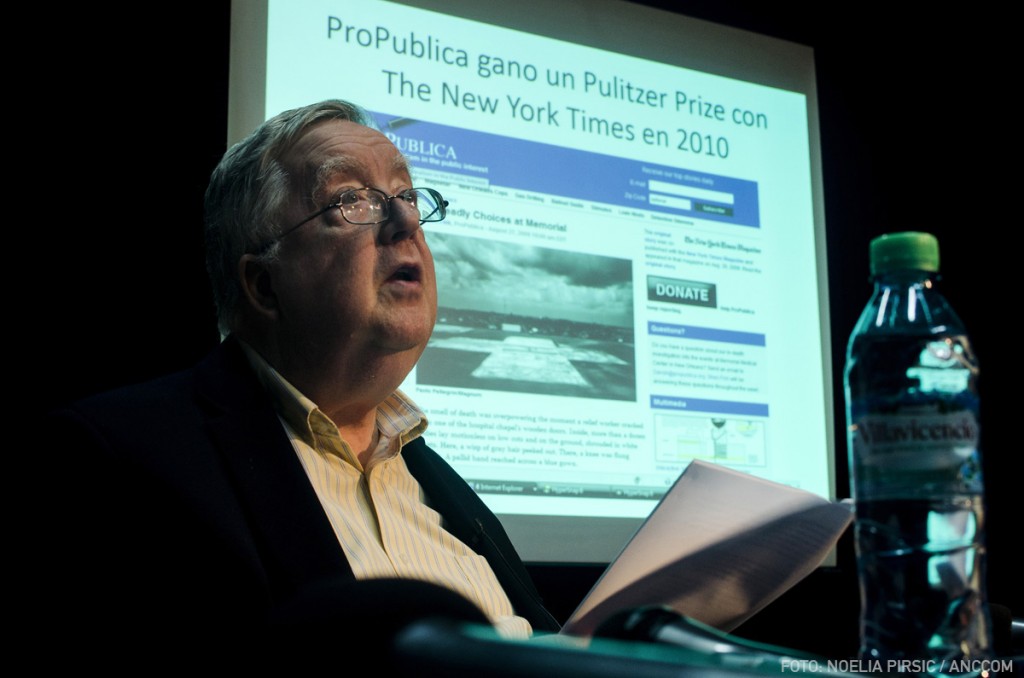

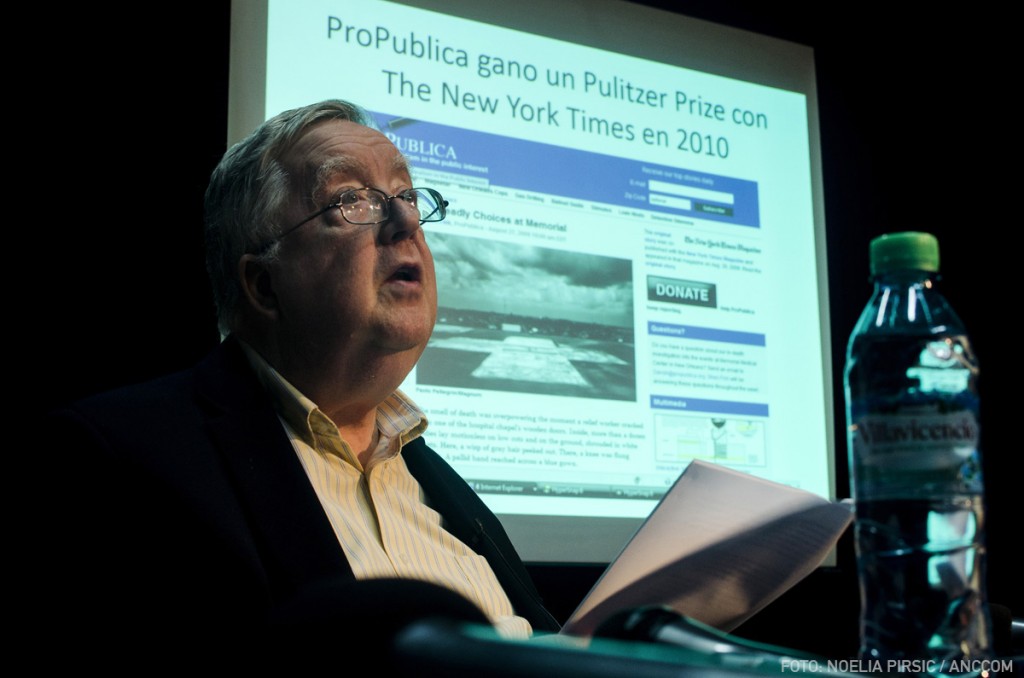

Es el caso de Propública, agencia de noticias independiente y sin fines de lucro, surgida en 2008 y radicada en Manhattan, Nueva York. Financiada principalmente por la Fundación Sandler. Cuenta con un equipo de editores a tiempo completo, los cuales realizan periodismo de investigación para luego entregar las notas producidas a las agencias tradicionales como CNN, Newsweek, USA Today y New York Times.

Rowe relató que dicha agencia ganó en 2010 el premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación, por el reportaje publicado en el New York Times en 2009 sobre las dosis letales de analgésicos que sufrieron enfermos terminales en el Hospital de Nueva Orleans en 2004, días después de la tragedia del huracán Katrina.

Con respecto al modelo de negocio que vendrían a ocupar estas agencias de noticias basadas en la web, comentó que hasta hoy no hay un acuerdo sobre el tema y en la mayoría de los casos se solventan a través de la figura del benefactor millonario.Y agregó que hay cientos de organizaciones miembros y sitios de investigación asociados a universidades que trabajan en conjunto con las mismas agencias.

Sin embargo, el fracaso financiero de estas organizaciones es un común denominador ante la imposibilidad de generar recursos propios y, se ven obligadas a cerrar o a ser absorbidas por otras más grandes, para dejar de lado el periodismo de investigación. En este sentido, se refirió a los valores sobre los cuales se coloca el contenido de estos nuevos medios sin fines de lucro como no partidarios e imparciales, lo que ubica al periodismo en el lugar de la objetividad pura. Para Rowe, éste sería el verdadero periodismo independiente.

En cuanto a las fuentes de ingresos que estos sitios necesitan para financiar sus investigaciones y los sueldos de sus redactores y editores, Rowe comentó que éstas deben cumplir con ciertas cuestiones éticas. El financiamiento permitido debe buscar fuentes de ingresos no relacionados con anuncios publicitarios, como donaciones de particulares o fundaciones, y subrayó el rol del benefactor como aquel que promueve la diferencia entre información no partidaria y la que genera una agenda propia.

James Rowe dio el presente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

– Con respecto al tema de la intención de estos nuevos medios de generar una agenda propia o de transmitir una información no partidaria, ¿Cuál sería el elemento que diferencia ambas intenciones?

La diferencia es que si uno tiene una agenda que está tratando de promover, básicamente va a enfatizar cuáles son las bondades de lo que se intenta apoyar y minimizar cualquier noticia que sea de alguna forma perjudicial y eso, en vez de ser una noticia propiamente dicha, se transforma en propaganda. En mi opinión, hasta hoy, los benefactores de estos sitios web independientes, están interesados en transmitir noticias tal como las entendemos, y no en promover sus propios intereses.

En relación a esta diferencia, déjame darte un ejemplo: imaginémonos que el Partido Republicano en 1972 denunciaba el Watergate. Probablemente no habríamos visto las noticias que vimos en el The Washington Post porque las hubiésemos ignorado o buscado la forma de pintarlo un poco mejor de lo que era. Mucho de lo que es cobertura de agenda trata de enfatizar las bondades de tu versión y dejar de informar cualquier cosa que sea negativa. Mientras que la información no partidaria trata de evaluar qué es lo que en verdad sucede, dando las noticias que se tienen que dar. Podemos cometer errores, pero hay una diferencia entre eso y tratar de bajar línea.

Rowe retoma el tema de la financiación de estos sitios web y asegura que el origen de los fondos está a disposición de cualquier persona, puesto que figuran en listas públicas, siempre y cuando sean donaciones grandes. Sin embargo, refiere a que no hay ninguna normativa al respecto y expresa su posición frente a la regulación de los medios: “cuanto más se mete el gobierno a regular lo que son las noticias, más miedo me da”.

El ex editor del The Washington Post opinó que el periodismo de investigación debe mantener su independencia de quienes lo financian, y conseguir múltiples organizaciones financieras. Éste es, para Rowe, un problema aún irresuelto que atraviesan esos medios. Frente a esta dificultad, comenta que “el motivo por el cual el periodismo fue independiente en los Estados Unidos, fue porque se dieron cuenta de que la mejor forma de hacer dinero era lograr hacerse creíbles”.

– Al respecto de esa afirmación, ¿Cree usted que esa credibilidad pueda ser construida en base a noticias falsas o sólo potenciales, basadas en especulaciones mediáticas dirigidas a simpatizantes de ciertas ideologías?

Espero que no, es la única respuesta posible. Una de las cosas que hacía un buen diario era que, en la portada, trataba de tener noticias que, independientemente de que el lector fuera de izquierda o de derecha o de centro, en algún punto le hicieran cuestionar cuál era su posición. Ahora, con estas noticias que están orientadas a gente que piensa de una determinada manera, lo que hacen esos sitios es tener contenido que sólo refuerce su posición, y esto parecería contribuir a que la polarización sea cada vez mayor en vez de reducirse.

Quizás, no digo que sea cierto, pero quizás, lo que esté sucediendo es lo mismo que pasó con los diarios tradicionales hace 125 años: había muchos y se empezaron a fortalecer entre ellos. Tal vez hoy, tengamos una multiplicidad de webs que van a empezar a consolidarse hasta formar sitios en los que realmente les importe hacer bien su trabajo y que no les interese – como les interesaba a estos diarios de hace 125 años – apoyar al Partido Demócrata o al Partido Whig (Partido Liberal británico). Probablemente si estuviera vivo dentro de 50 años, vería sitios que resulten tan creíbles como The Washington Post, The New York Times o los periódicos más importantes de Londres.

Yo pienso que un medio de verdad se percibe como una organización que realmente está interesada en transmitir lo que pasa en la realidad, y no como una herramienta utilizada por algo o por alguien para lograr un determinado fin.

– Desde su modo de ver y ejercer el periodismo como una práctica puramente objetiva, ¿Cuál sería la relación entre la libertad de expresión y la ética periodística?

Para ser periodista se necesitan las dos cosas. Pero esta es una pregunta difícil, porque existe una relación entre ambas pero no es directa. No se puede ser periodista sin la posibilidad de tener la libertad de decir lo que uno tiene que decir. Para poder funcionar como periodista, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos éticos. El objetivo primordial de ellos es garantizar que las noticias que uno da sean justas e imparciales, siempre teniendo en cuenta que el objetivo principal del periodista es el lector.

– Frente al problema de modelo de negocio no definido para estas agencias y los fracasos financieros que describió, ¿Cree usted que el Estado deba tener un papel activo para financiar agencias de noticias, desde la perspectiva de servicio público?

No. El Estado tiene que mantenerse al margen del periodismo, porque el rol del periodismo es tratar de informar las cuestiones importantes y el Estado es la cosa más importante en cualquier país. Se puede ser crítico porque uno quiere dar una opinión honesta, pero no creo que el Estado tenga que jugar ningún papel en el periodismo. Lo que yo hago es hablar con las universidades y estoy contento por ello, pero no estoy dispuesto a hablar con ningún patrocinador del gobierno, ya sea en Estados Unidos, en la Argentina o en cualquier país del mundo.

– La pregunta iba dirigida al papel del Estado como diseñador de políticas públicas, en contraposición a gobierno que sólo las gestiona.

No identifico muchas diferencias entre uno y otro. No estoy seguro de que el gobierno deba meterse, prefiero que haya medios y periódicos honestos, que doce periódicos que estén preocupados por la mano que les da de comer. Estoy bastante familiarizado con lo que sucede acá. No quiero meterme en las cuestiones referidas a la Argentina porque, para hablar con absoluta honestidad, estoy en contacto con gente de distintos lugares del espectro. Ya sea con Sebastián Lacunza, editor del Buenos Aires Herald, con el que me tengo que reunir a cenar este jueves, o con el editor de La Nación. No conozco al editor de Clarín, pero sí a bastantes periodistas en Clarín. Daniel Santoro por ejemplo, es un muy buen amigo, lo conozco hace doce años.

Creo que los periodistas, sí lo son, tienen el mismo objetivo: honrar lo que está sucediendo de verdad. Creo que no deberían estar peleando entre ellos, sino perseguir los mismos objetivos. El problema es que hay algunos periodistas que les interesa más bajar su línea, seguir la línea editorial, que informar noticias y eso es todo lo que voy a decir al respecto, porque si no me voy a meter en problemas.

Frente a su decisión de dejar el The Washington Post opina: “yo creo en el periodismo y la decisión más difícil que tomé en mi vida fue irme del Post, porque realmente me pensaba jubilar a los 65 años, pero lo que me ofrecieron era bastante bueno y el futuro se veía muy negro para que yo no decidiera irme. Tenía una vida maravillosa ahí. Llegué a conocer esta parte del mundo de 1982 a través de las crisis económicas, ya que era el corresponsal de economía del The Washington Post para noticias internacionales.

– ¿Cómo ve el futuro del periodismo ante el avance de las tecnologías de la información y la comunicación?

Esta es una muy buena pregunta a la que tengo que responder con un no sé. Si hubiera dado esta charla en 2008 y hubiera tenido que predecir qué es lo que iba a suceder, me hubiera equivocado en un 90 por ciento y el riesgo ahora de que haga una predicción incorrecta es del 100 por ciento.