Jul 8, 2015 | inicio

En la madrugada del 4 de julio de 1976, tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden palotina fueron asesinados por un grupo militar en la casa parroquial de San Patricio, en el barrio de Belgrano. A pesar de acercarse el aniversario número cuarenta de aquel crimen, el caso permanece sin responsables identificados, con un proceso de investigación reiniciado recientemente, y casi sin visibilización.

Como todos los 4 de julio, el sábado último se realizó en la Parroquia de San Patricio otra conmemoración de los religiosos. Varias personas se acercaron a la misa ofrecida por la comunidad palotina del barrio de Belgrano, con el objetivo de recordar una vez más a quienes consideran mártires de la Iglesia: “Porque entregaron toda su vida al Señor, hasta su muerte. Coronaron toda esa vida religiosa con la muerte del martirio”, dijo a ANCCOM Rolando Savino, quien fuera amigo de los sacerdotes y organista de la Iglesia durante su adolescencia. La misa del sábado fue sencilla, aunque por detrás se halle un movimiento complejo en el que intereses y silencios se disputan, aún, una definición.

Frente al altar se encontraban los cinco retratos de las víctimas junto a cinco velas que los iluminaban de cerca. Ahí, mirando hacia la gente, estaban las fotos de los sacerdotes Alfredo Kelly, Pedro Dufau y Alfredo Leaden; y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Detrás de ellos, la alfombra roja con los agujeros de las balas, la mismísima prueba del asesinato impune.

La historia

“La masacre de San Patricio” fue el título que eligió el periodista Eduardo Kimel para el trabajo de investigación que realizó durante los años ochenta, y que fue la primera información detallada y certera de lo sucedido.

En la mañana del domingo 4 de julio de 1976, Rolando Savino esperaba, con otros feligreses y vecinos, en la puerta de la Parroquia para la misa de la mañana. Cerca de las 8 creció su preocupación porque ningún sacerdote se hacía presente. Conocía bien a los curas y aquello no era común; por lo que decidió saltar por una ventana para ver qué había pasado. Al entrar, Savino descubrió los cadáveres, corrió en busca de la policía y luego comenzó la confusión forzada. Hubo testigos que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo habían visto movimientos extraños de autos frente a la casa de los palotinos. “Ellos presenciaron cuando llegó un patrullero y le dio la orden al policía de la esquina para que se borre, porque iban a reventar a unos zurdos, y vieron cuando la gente armada bajaba en dirección a la parroquia. Lo que nunca pensaron era que iban a entrar allí”, contó Rodolfo Capalozza, un sacerdote sobreviviente que en aquel momento era parte del grupo de seminaristas.

En la Comunidad de San Patricio había seis seminaristas estudiando, de los cuales cuatro no se encontraban durante la noche del crimen. Uno era Roberto Killmeate, que se había ido a estudiar a Colombia, los otros dos eran Miguel Robledo y Jorge Kelly que estaban ofreciendo un retiro en otra Parroquia, y el cuarto era Capalozza, que sobrevivió porque horas antes había decidido quedarse en casa de sus padres y no volver a dormir a la iglesia.

Capalozza contó a ANCCOM que, junto a los cuerpos de sus amigos, los asesinos habían dejado mensajes: “Consignas como Por los camaradas muertos en el Departamento de Policía, como si fuera una venganza por lo que había sucedido dos días antes en la Superintendencia de Seguridad Federal. O «Por pervertir las mentes de los jóvenes» era la otra leyenda. Todo decía ‘M.S.T.M.’ (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)”, recordó el párroco. Sin embargo, los indicios del asesinato fueron ignorados. Eduardo Kimel relata en su investigación: “Hubo una política deliberada para esconder las evidencias. El comando de la zona I se apresuró a atribuirlo a una organización terrorista de izquierda. La presencia de altos funcionarios militares durante el velatorio de las víctimas contribuyó a dar la impresión de que el homicidio era condenado desde las esferas oficiales (…) La colocación de la bomba en Seguridad Federal fue atribuida a los Montoneros sin mayores precisiones”. El periodista explicó que la matanza de los sacerdotes tenía las marcas de una venganza por aquella bomba que habían colocado en la sede policial, pero ambos hechos –la muerte de los palotinos, y la bomba– fueron difundidos como “atentados de la subversión”.

Las dos Iglesias

Otro de los seminaristas sobrevivientes fue Roberto Killmeate, quien había partido a estudiar a Colombia en marzo de 1976. Según Killmeate, desde la llegada del grupo de estudiantes a Belgrano –en 1973–, los vecinos habían hecho sentir su disconformidad: “Estábamos en una época donde había militancia. Es decir, había una serie de conflictos sociales que se expresaban en distintas corrientes de pensamiento, y nosotros estábamos inmersos en ese contexto. Pero el nivel de la gente que asistía a la parroquia estaba en otra sintonía, eran de clase media alta, y no les gustaba aparentemente nuestro proceder, en la forma de vivir más que nada. Empezaron a surgir algunos malestares de la gente local, que dejaba de ir a la misa porque decían que éramos zurdos, peronistas y toda una serie de cosas.”

Actualmente, Killmeate no es más sacerdote porque no comparte la visión de la Iglesia que se intenta mostrar: “A muchos les daba vergüenza pertenecer a una congregación en la que había habido asesinados. Y bueno, yo resistí lo que más pude pero me agotaron. De esa manera no había más posibilidades de diálogo”.

Ante ANCCOM, Killmeate puso en contexto aquella época: “A pesar de que no toda la Comunidad de San Patricio compartía las mismas ideas, había una necesidad de buscar un cambio en la sociedad. O lo buscábamos políticamente en una acción partidaria, o lo buscábamos en forma de religión, en el marco del Documento de Medellín, que había marcado el inicio de la corriente que se llamó Teología de la Liberación. En ese documento, los obispos latinoamericanos habían declarado que la opción de los pobres era una de las opciones principales de la Iglesia, y que la pobreza era causal. El objetivo de esa matanza tan trágica fue conseguido, porque a partir de ahí todos se callaron. En ese momento lo que más se privilegiaba era la Iglesia del poder, acomodada al status quo y no la de un servicio como lo que nosotros nos proponíamos”.

Francisco Chirichella, abogado que impulsa el proceso de beatificación de los sacerdotes, y amigo de la Congregación opinó también al respecto: “Hubo un antes y un después para la Argentina y para la historia de la Iglesia. Esa fue una manera muy certera de acallar a una Iglesia, una situación que se planteó desde el poder mismo”.

Proceso Judicial y Beatificación

“El problema que tenemos es que le cuesta a la Iglesia poner en el altar a algunos hermanos junto a otros de la misma religión que estaban bendiciendo las armas de los asesinos. Entonces poner en el altar a algunos sacerdotes, religiosas y laicos implica de alguna manera, mostrar que otros estaban equivocados”, aseguró el abogado Chirichella.

Durante los primeros años posteriores a la dictadura, la investigación judicial que había comenzado se vio limitada, y los sospechosos habían sido absueltos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Luego hubo un largo período en que los vaivenes de la sociedad argentina hicieron que se postergara el proceso y ahora, finalmente, el caso es incorporado a la investigación de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio que funcionó en la Esma. “El único hecho que se está investigando fuera del ámbito de la Esma, es el de San Patricio. El inconveniente que se le presentó al juez Sergio Torres es que tiene que vincular lo sucedido en San Patricio con un Grupo de Tareas que salió de la Esma. Este año han hecho pericias con una bala que quedó en un cuadro para determinar si es del mismo tipo de las que se usaban en la Esma en aquella época”, dijo el abogado.

Otro 4 de julio en San Patricio

Chirichella comentó, además, sobre los avances en la causa canónica que se inició en 2001, en la que se busca que la Iglesia considere beatos a los cinco palotinos asesinados: “En Roma me parece que hay otra receptividad. La prueba es que Monseñor Romero – el salvadoreño asesinado en marzo de 1980 mientras oficiaba una misa– fue declarado beato, el primero en América Latina. Su caso reúne más o menos características similares al de los curas palotinos. Para considerarlos beatos tiene que probarse que fueron mártires de una Iglesia católica y que fueron asesinados por gobiernos cristianos católicos. Pero esto ha generado dentro de la Iglesia una resistencia muy grande. Por eso estas causas llevan mucho tiempo hasta que se resuelven. Pasaron cuarenta años y cuesta. La de Enrique Angelelli –obispo asesinado en agosto de 1976– ahora está avanzada, se destrabó. Creo que tiene mucho que ver la influencia del Papa Francisco en Roma, y esto nos hace ser más optimistas con relación a los palotinos”.

Roberto Killmeate opinó que la beatificación estará bien para un gran sector creyente, pero no resulta reivindicativa, ya que se vacía el hecho de contenido histórico: “Me parece que tenemos que profundizar y preguntar por qué murió esta gente. Porque hay un testimonio concreto de otro estilo de Iglesia que tiene que prevalecer, y eso no está”, concluyó.

Jul 8, 2015 | destacadas

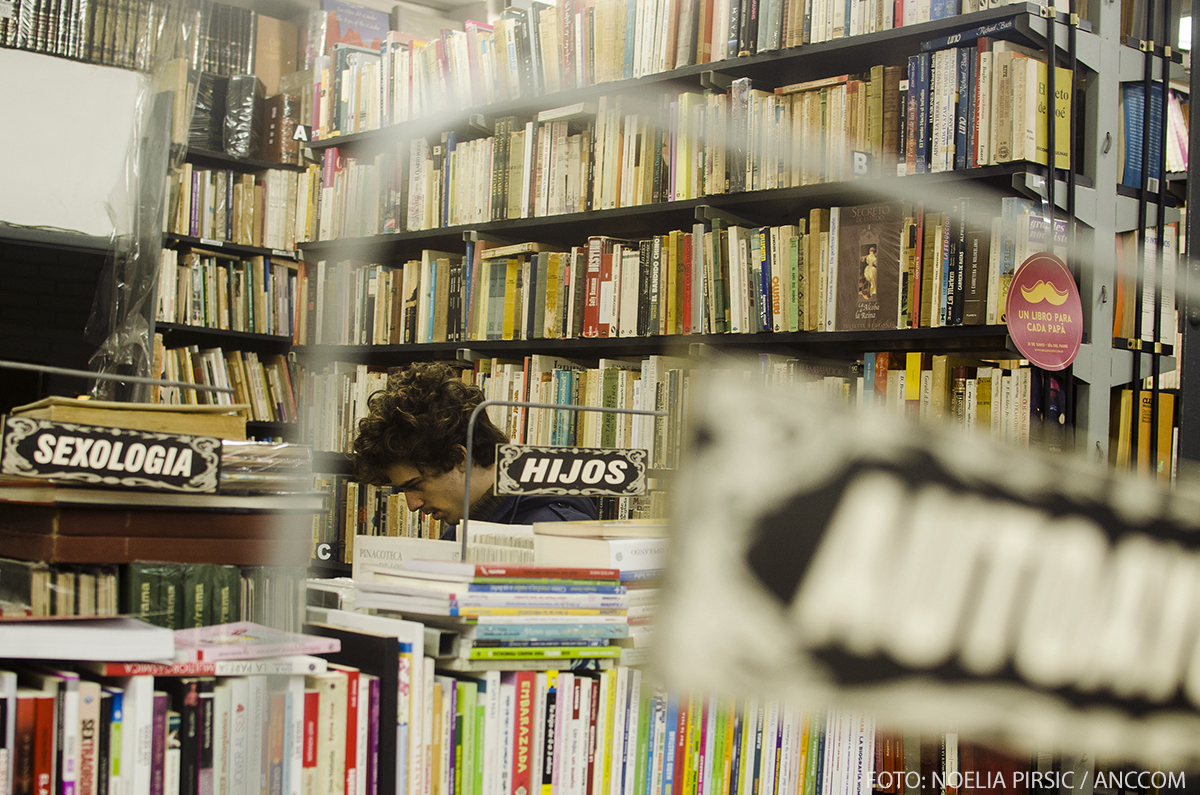

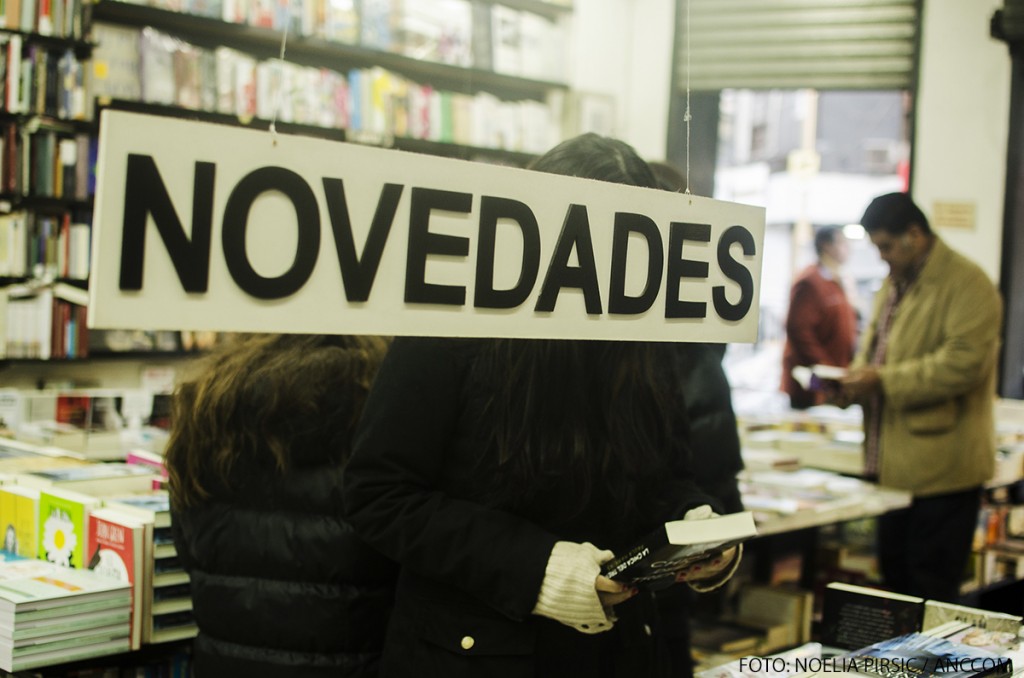

Celebrar la literatura es una tarea que trasciende los estantes de las librerías o cada estand de la Feria del Libro. Sucede todo el año, con un impulso constante y la mayor parte de las veces con pequeños -pero no menores- logros. Desde hace algunos años, de a poco y sin pausa, crece la oferta de libros de editoriales pequeñas y autogestivas, que generan un flujo constante de nueva narrativa, poesía, ensayos y textos académicos, entre otros. Los casos de Paisanita Editora, Alto Pogo y Ediciones La Parte Maldita reflejan, dentro de ese arco, el trabajo y la búsqueda de estos sellos para darle una identidad a sus catálogos.

Paisanita Editora comenzó con poemas y relatos breves editados en plaquetas, un soporte muy económico, con una encuadernación casera y acompañado por ilustraciones. Circula en algunas pocas ferias independientes y librerías. El sello, que hoy cuenta ya con tres volúmenes en formato libro (de los escritores Ariel Bermani, Enrique Decarli y Washington Cucurto), amplió su propuesta gracias a un crédito para sellos editoriales independientes. “Las grandes editoriales necesitan a ciertos escritores para prestigiar un catálogo que tiende, más bien, a la venta masiva; en cambio, las editoriales más chicas buscan obras para construir un catálogo de calidad sin otra finalidad. Tal vez su mayor interés sea que el libro salga lo mejor posible y celebrar ese acontecimiento”, sostiene su directora y también escritora Gabriela Luzzi. Paisanita Editora se propone dar a conocer autores inéditos o hallar obras de autores reconocidos que no hayan sido publicadas, siempre respetando un umbral que combine la calidad literaria con la lectura sencilla: “Quiero publicar los mejores libros que encuentre y si es posible de autores nóveles o marginales mejor», afirma Luzzi.

Marcos Almada es escritor y un apasionado de la lectura. “Llegó un momento en que nos encontramos leyendo a nosotros mismos. Nos moviliza el deseo de leer”, relata Almada. Su sello Alto Pogo, que en dos años ya cuenta con nueve libros, está formado por dos palabras que vienen de distintos lugares. La mezcla sugiere intensidad, contacto y se traduce en el concepto que guía el sello. Almada señala que el propósito es “mezclar los géneros, los estilos, las generaciones, y no circunscribirse a la idea de nuevos escritores”. Un dato curioso es que parte del catálogo pertenece a escritores poco conocidos, e incluso algunos de ellos no encajan dentro de la figura de escritor profesional: un carpintero, una bióloga, entre otros. El arte de tapa de los libros llama la atención. Almada se confiesa: “Muchas veces elijo un libro por el arte de tapa”. Alto Pogo sugiere un primer guiño a los lectores a través de las tapas, las graba en su memoria. Y los diseños de Paul Meketa, como el collage del popular Merca, de Loyds, hacen lo suyo.

Santiago Kahn es uno de los directores de Ediciones La Parte Maldita, creada en 2010. El nombre es una referencia ineludible con la obra de George Bataille. Se debe en parte a su tránsito por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, donde leyó a aquél autor alguna vez. “Todo libro es también la suma de los malentendidos a los que dio lugar”, dice la cita de Bataille muy claramente destacada en la web de la editorial. Ediciones La Parte Maldita propone un reencuentro de las nuevas generaciones con el libro, no como objeto en sí sino como instancia de lectura; de hecho, todos los libros del catálogo están en versión digital para descarga gratuita. “El libro en papel tiene costos de impresión, pero la lectura debe ser libre”, afirma Kahn.

Luego de madurar cinco años en el trabajo y los yeites editoriales, Ediciones La Parte Maldita hoy busca que su catálogo sea una mirada sobre la narrativa y la poesía, entre otros géneros, pero siempre buscando socios y cómplices de otro lado. “No nos arrogamos ser la posta en cada tema”, reflexiona Kahn. El arco de edición va desde revistas culturales, contenidos académicos hasta nueva narrativa. Allí se destacan temáticas tan variadas como el aborto, la militancia en la década del ´70 o la reciente colección de literatura infantil El Salmón Sabio. “Tratamos de que cada libro tenga una mirada sobre su tiempo”.

Marcos Almada y Gabriela Luzzi

Los grandes grupos editoriales son los que poseen los mecanismos de distribución de mayor llegada. Como en tantos otros proyectos culturales autogestivos, la competencia con aquéllos lleva a mancomunar los esfuerzos para hacer contrapeso. Alto Pogo y Paisanita Editora forman parte de La Coop, una iniciativa de distribución que agrupa varios sellos pequeños. La Coop no refleja tanto un negocio, sino más bien una suerte de “activismo literario que celebre la nueva literatura”, señala Luzzi. “Hay que capitalizar esto que somos. Más que hacer prensa o publicidad, ir al lector y hacer presentaciones”, refiere Almada. Por otro lado, Ediciones La Parte Maldita participa de espacios como NHA (Nueva Historieta Argentina) y de AReCIA (Asociación de Revistas Culturales Independientes), con su revista cultural Maten al mensajero, que son otras ejemplos de trabajo colaborativo. “No sirve trabajar de una manera endogámica”, sentencia Almada.

Buena parte del peso de la producción literaria se sostiene por la actividad de una gran cantidad de sellos editoriales pequeños, de donde surgen nuevos autores, como una suerte de laboratorio. “Los grandes editoriales necesitan que haya un lado B para que la literatura siga viva”, afirma Luzzi. La idea es válida, sin embargo Kahn refiere que las grandes editoriales tienen mucho margen de error y, en cambio, la dinámica de los sellos chicos, ya sea en cuanto a qué editar y cuántos ejemplares, no permite esa posibilidad. Por su lado, Almada señala que el trabajo de la edición en pequeños sellos goza de otra dinámica: “Tenemos más tiempo, no nos apura nadie. Hay un poder de trabajo bastante importante.”

Para un escritor publicar en estos sellos o editoriales pequeñas puede ser la antesala del éxito. O no. Lo cierto es que la variedad de propuestas e identidades se reflejan en catálogos más o menos acabados (como si pudiera cerrarse un catálogo alguna vez). “El fenómeno de las editoriales independientes o autogestivas de los últimos cinco o diez años, y su impacto, todavía no se pueden medir”, reflexiona Kahn.

Jun 23, 2015 | destacadas

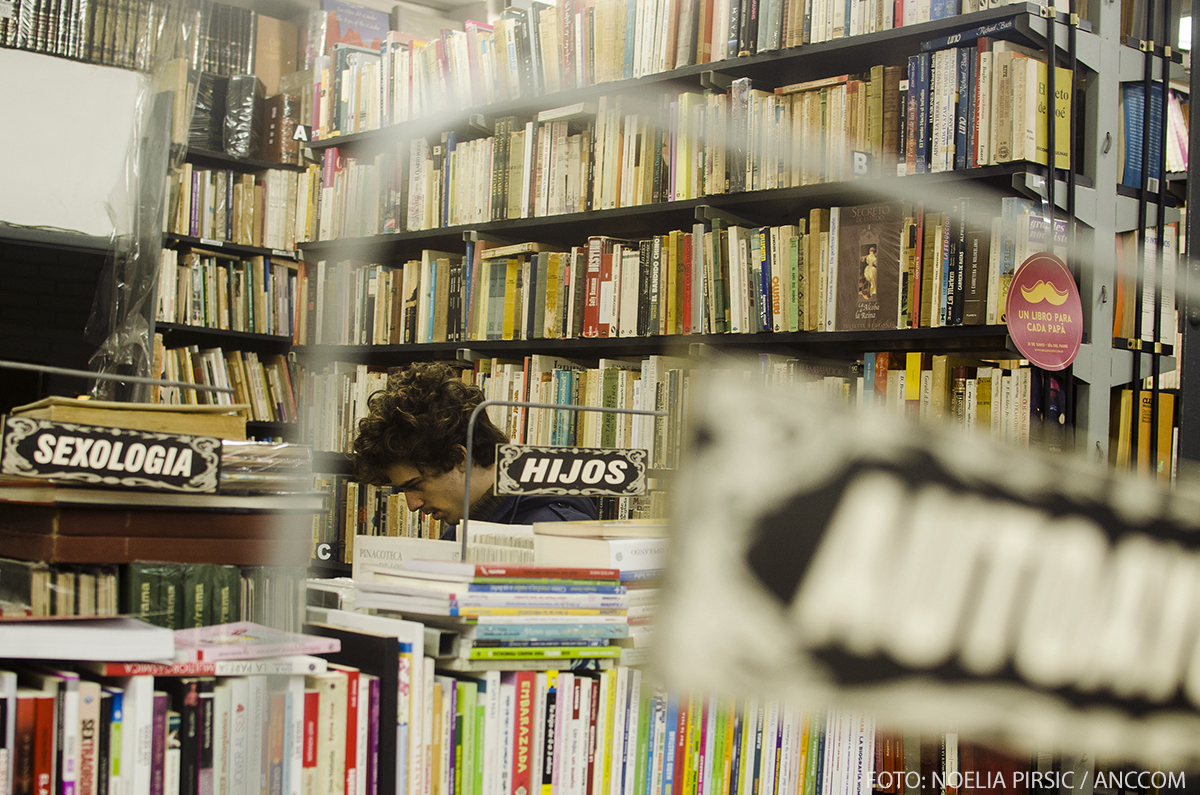

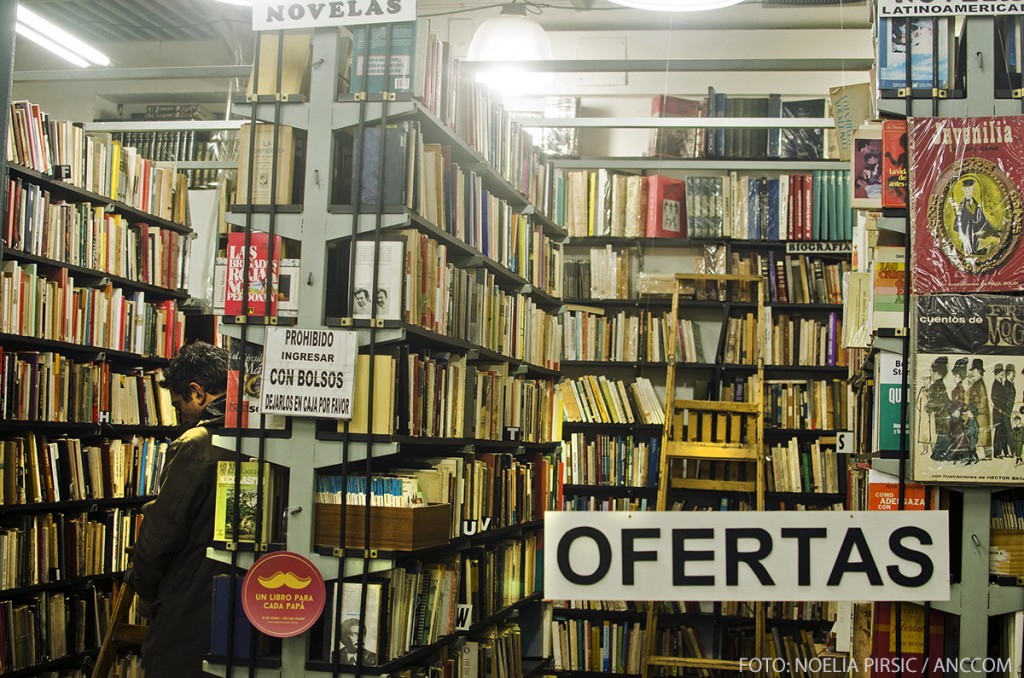

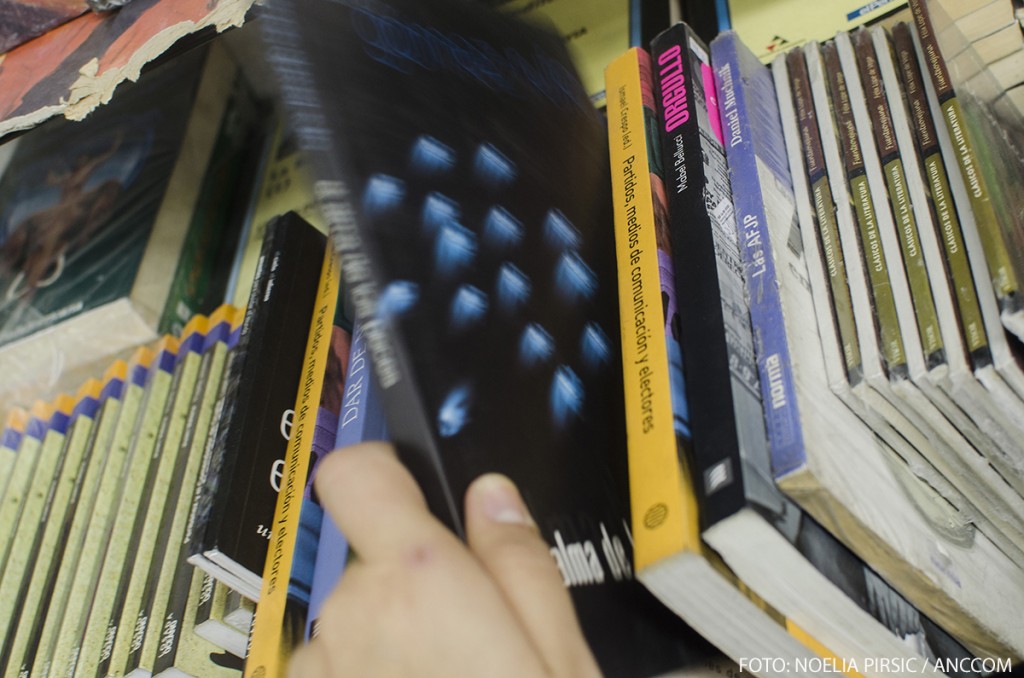

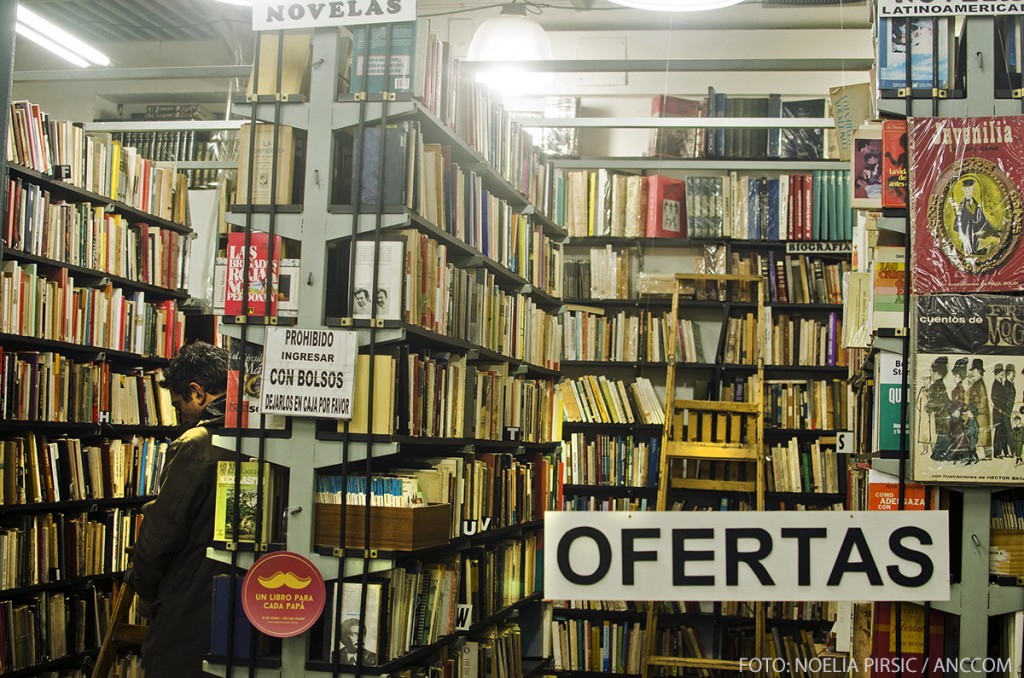

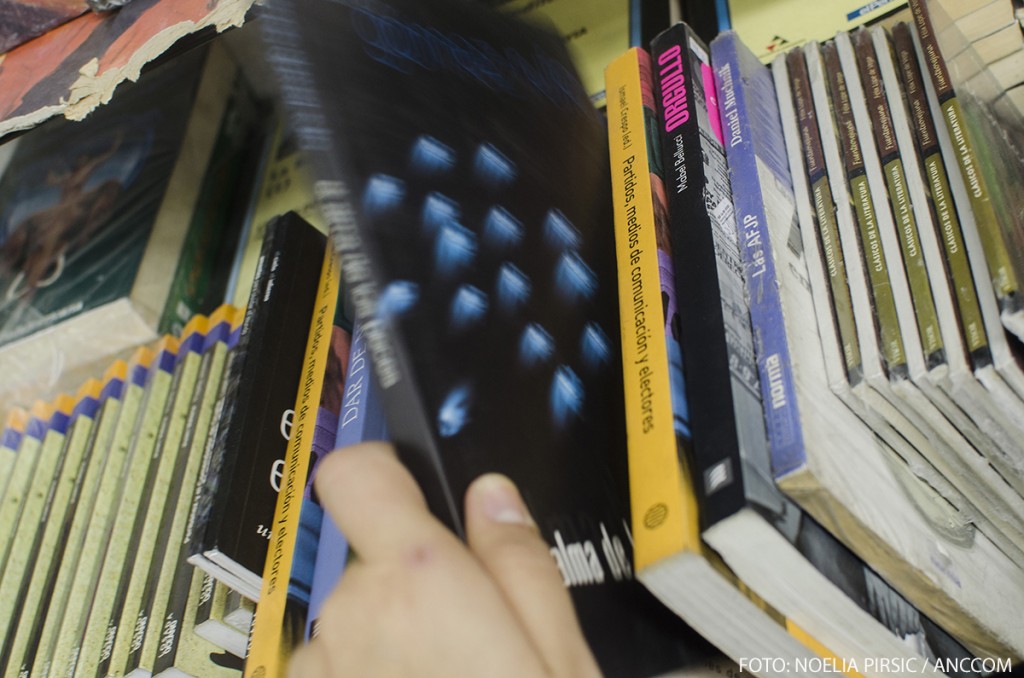

Pescar no siempre implica levantarse antes de que febo asome para acercarse a una laguna llena de peces. En la jerga de los libro-adictos, la práctica remite a internarse en las profundidades de la calle Corrientes para encontrar alguna piedra preciosa bajo el mar de textos que ofrecen los distintos anaqueles. Edipo, Adán Buenosayres, La Catedral son apenas algunas de las librerías de usados superpobladas de historias.

“Nuestro fuerte son las rarezas. Tenemos saldos sobrantes de editoriales pero más que nada apuntamos a conseguir joyitas”, cuenta Maximiliano desde el abultado mostrador de Compro-Libros.com, firma con 20 años de experiencia en la compra y venta de libros. El local, ubicado al 1400 de Corrientes, recibe día tras días una muestra variada de visitantes: “Esta zona es una fauna llena de personajes y freaks. Hay curiosos, estudiantes y por la cercanía con Tribunales, muchos abogados. Algunas personas vienen a buscar libros específicos muy viejos, otros buscan ediciones que tal vez perdieron o prestaron y ahora quieren recuperar… Pero también están los que se equivocan creyendo que hay novedades o libros de texto. Aunque la gran mayoría entran porque sí, para ver que encuentran”, comenta.

El efecto sorpresa que provocan estos laberintos literarios actúa como un imán para los devoradores de páginas: “Si voy por calle Corrientes, olvidate, llego tarde a todos lados”, ríe la veinteañera Victoria. “No puedo dejar de entrar. Para mí es una actividad en sí misma a la que le tengo que dedicar -mínimo- dos horas. No porque quiera sino porque cada vez que entro a una librería pierdo por completo la noción del tiempo”, asegura maravillada.

Este agujero negro -que se inicia a la altura de la calle Junín y se expande hasta el Obelisco-, congrega más de 20 librerías de usados y de saldos, ejemplares nuevos y desplazados del mercado: “Cuando las editoriales descatalogan determinados libros, vienen a las librerías de saldos”, explica Gabriela de Dickens, local ubicado al 1300 de la avenida. “Es un azar, una ruleta rusa. Llega de todo. Desde best sellers hasta literatura clásica. Por eso nuestro perfil de compradores es bastante amplio”, explica mientras un señor de unos 70 años -que se presenta como Lusardi- pide pista a lo lejos y se acerca a hablar: “Gran parte de los que compramos somos cazadores de libros”, afirma sonriente el asiduo maratonista de la zona. “Recorremos buscando no sabemos qué pero sabiendo que eso que encontremos, esa cosa, la cazamos nosotros. El que encuentra avisa a sus amigos. Incluso a veces te llevas más de un volumen para repartir. Tiene algo de suerte también. Porque podes pasar y encontrar algo que a las ocho horas o dos días no está más”, cuenta el también docente -ex librero- que en la actualidad posee una biblioteca de siete mil títulos. “Con los de mi mujer, llegamos a los 14”, aclara orgulloso. Detrás suyo, una señora con anteojos -que no deja por un minuto de observar con ojo de águila la mesa de ofertas-, asiente.

El popurrí de títulos sobre una mesa es muy común en estos locales. Bajo carteles indicativos de precios o promociones, cientos de libros luchan entre sí por sobresalir del montón, por ser elegidos. El rejunte, que muchas veces no conoce de géneros y autores, invita a los lectores a internarse en la tarea infinita del descubrimiento: “Es todo un disfrute en sí mismo para mi encontrar cosas en las bateas”, dice Lautaro, estudiante de Ciencias Sociales en la UBA. “Algunas librerías no tienen las cosas ordenadas por temática y uno tiene que buscar. Esas son de las mejores. De repente te encontrás algo que no esperabas y es una tremenda satisfacción. Siempre llevo en la cabeza tres o cuatro libros que quiero encontrar. Aunque sean difíciles uno nunca deja de tener esperanzas. Pero también puede pasar que entres con algo en mente y te lleves otra cosa”.

Pero las rarezas no son todo lo que atraen. Uno de los factores determinantes de esta actividad es el acceso económico: “Los precios de los libros nuevos son totalmente prohibitivos. Yo leo mucho pero si tuviese que comprar nuevos, no podría leer nada. Uno prioriza eso, si el libro está viejo o subrayado no me importa. Con tal de que pueda leerse yo me lo llevo”, sostiene Lautaro.

Según la Cámara Argentina del Libro (CAL), la venta de libros nuevos cayó en un 10% en 2014 dado al aumento del 20 al 30% interanual de los precios. En ese marco, amigos del bolsillo del caballero y la cartera de la dama, los locales de saldos y usados ofrecen gran variedad de ejemplares a partir de los 20 pesos: “Elegimos partiendo de varias bases. Por ejemplo, si un libro nuevo se vende a 300, tenemos que empezar de la mitad para abajo”, cuenta Maximiliano de Compro Libros. Lo mismo opina Gabriela de Dickens quien, en ese sentido, amplía: “Hay una pauta comercial pero se tiene en cuenta la calidad de lo escrito, la obra. El ABC del arte que salía entre 1000 y 1500, acá está 500. Ponemos atención a eso. Aunque a veces determinados títulos por ser conocidos determinan sus propio valor”, explica sobre los volúmenes dedicados al público adolescente.

Además, otra particularidad de esta modalidad de venta es el incentivo a la lectura: “Lo que más me gusta llevar libros sin saber de qué se tratan”, dice Victoria. “Antes tal vez uno podía ir a una librería y elegir un título solo por lo que decía en la contratapa. Te podía gustar o no después, pero te arriesgabas. Ahora en una librería comercial es imposible. No vas a pagar 200 pesos salvo que te interese el autor o sepas de qué trata la obra o lo tengas ultra recomendado. En cambio, estos lugares te permiten jugar con eso, comprar por curiosidad, llevar cosas desconocidas, probar autores que no sabías que existían”, detalla.

Sin embargo, existen formas alternativas de “cazar”. En los últimos años, los mercados de ventas por Internet lograron captar a quienes prefieren explorar desde la comodidad de sus hogares, entre el uso de palabras clave y un gran conocimiento de los motores de búsqueda: “No es el mismo disfrute pero me genera satisfacción encontrar algo que busco. Si bien la búsqueda está más sesgada y es mucho más difícil encontrar algo inesperado, muchas de las mejores cosas que encontré fueron por Internet”, comenta Lautaro.

Otro formato creado para los aficionados de las nuevas tecnologías son los e-readers, dispositivos que permiten comprar libros en formato digital, así como también descargar de manera gratuita: “El libro electrónico es algo bueno”, afirma el señor Lusardi. “Al poder descargar una cantidad enorme de títulos, por ejemplo, mi señora ya no compra policiales, pero lleva libros de adivinanzas para los chicos”, sonríe. Lautaro, por otro lado, no opina lo mismo: “No me gusta para nada. Me parece que matan a las librerías”, sentencia.

Pero apocalípticos a un lado, estos nuevos caminos aún no hacen temblar a la modalidad de compra-venta tradicional: “Para nosotros no es tan grave. En el último tiempo entró a jugar Mercado Libre. Sabemos que mucha gente busca ahí pero también las librerías se incorporaron creando sus propios usuarios para competir. Pero no nos afecta tanto”, cuenta Maximiliano.

A una calle de distancia, Gabriela opina lo mismo: “No nos afecta porque vendemos ofertas. Son las librerías de línea las que tienen problemas. Más allá del romanticismo que se puede tener por los libros, a muchas personas les es mucho más práctico y cómodo tener el e-reader. Pero no nos modifica en absoluto”, cuenta.

Respecto a la modificación de hábitos de los consumidores Victoria es tajante: “Imposible que esto se extinga por el internet. Siempre que venís a estas librerías hay gente chusmeando. Tienen ese no sé qué, algo mágico que no encontras en una computadora”, opina.

Lusardi está de acuerdo. Luego de guardar su e-reader con sus últimas adquisiciones se acerca con paso cansado hasta la mesa de ofertas. Busca algo, atento como quien lee entre líneas. De repente, agarra un ejemplar y lo sostiene en lo alto. Se aclara la voz y con firmeza, truena: “Las tecnologías pueden ser un avance pero no hay como tener un libro. Esto -expresa blandiendo un Durkheim de tapa anaranjada- no se compara con nada. Así que haceme caso, una vez por mes pateá por Corrientes y pescá”.

Jun 17, 2015 | destacadas

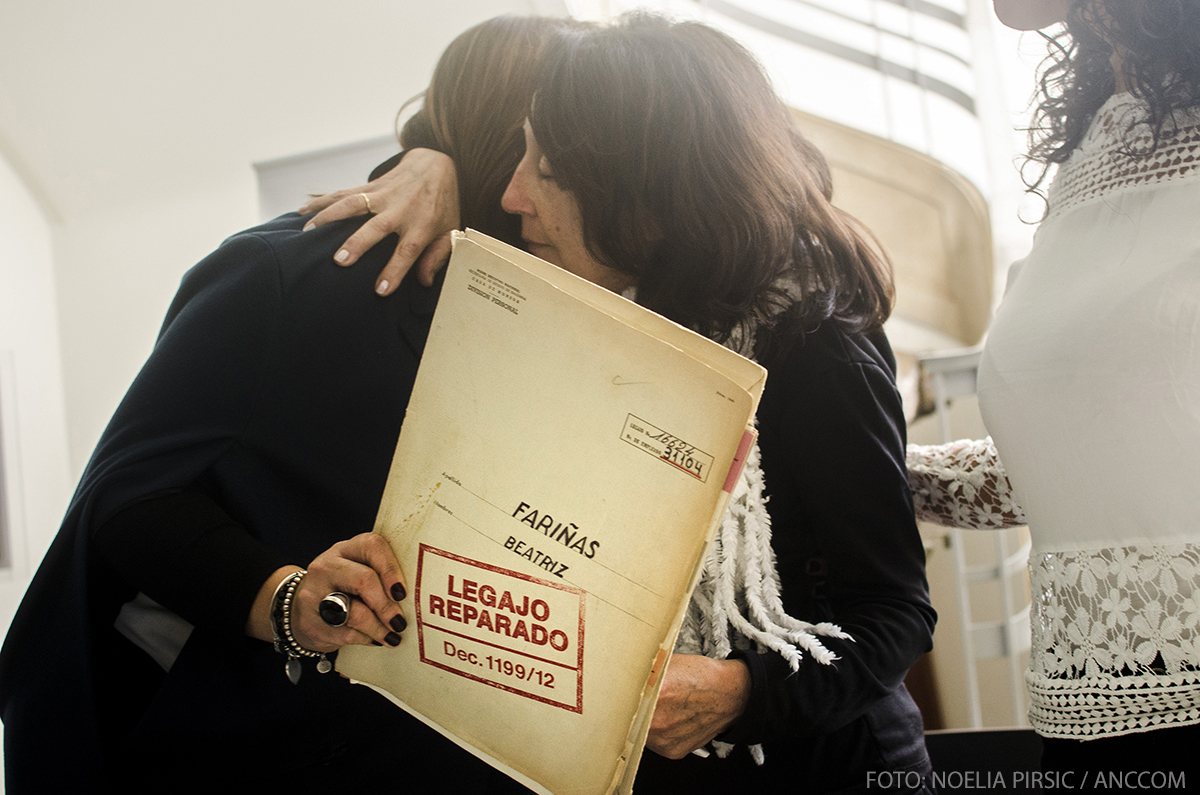

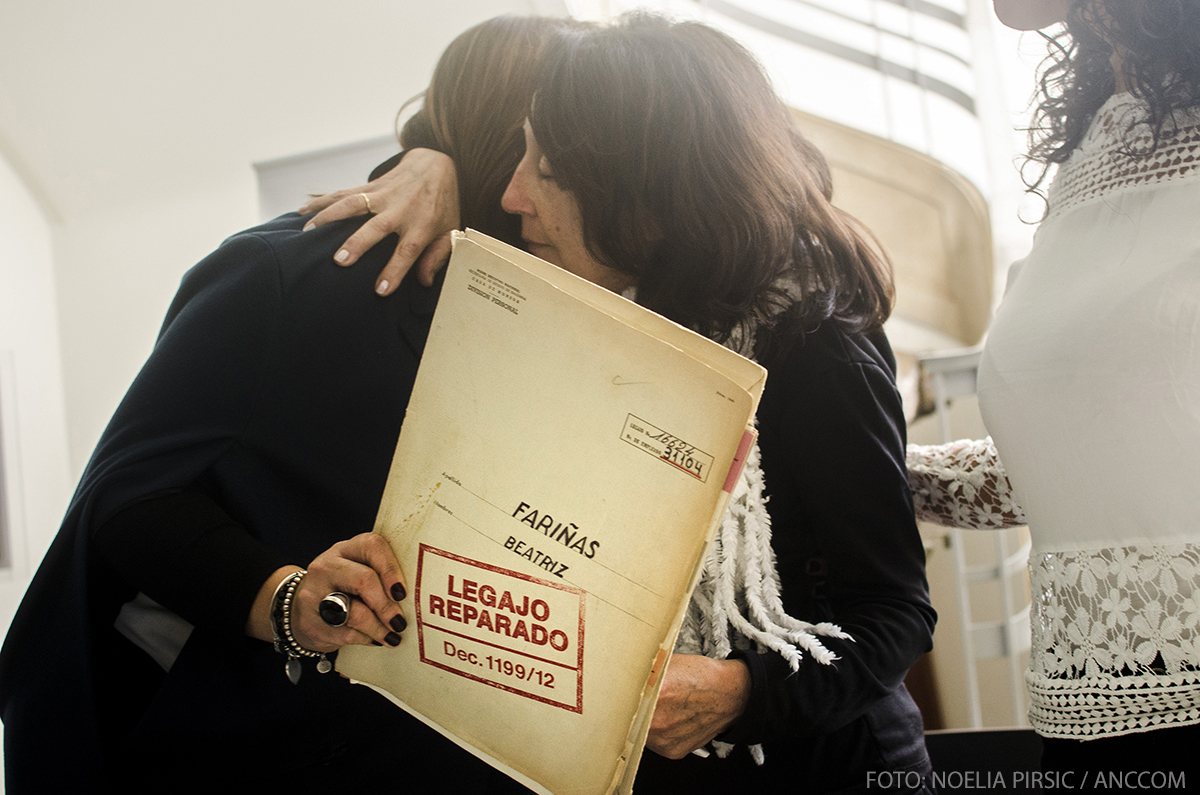

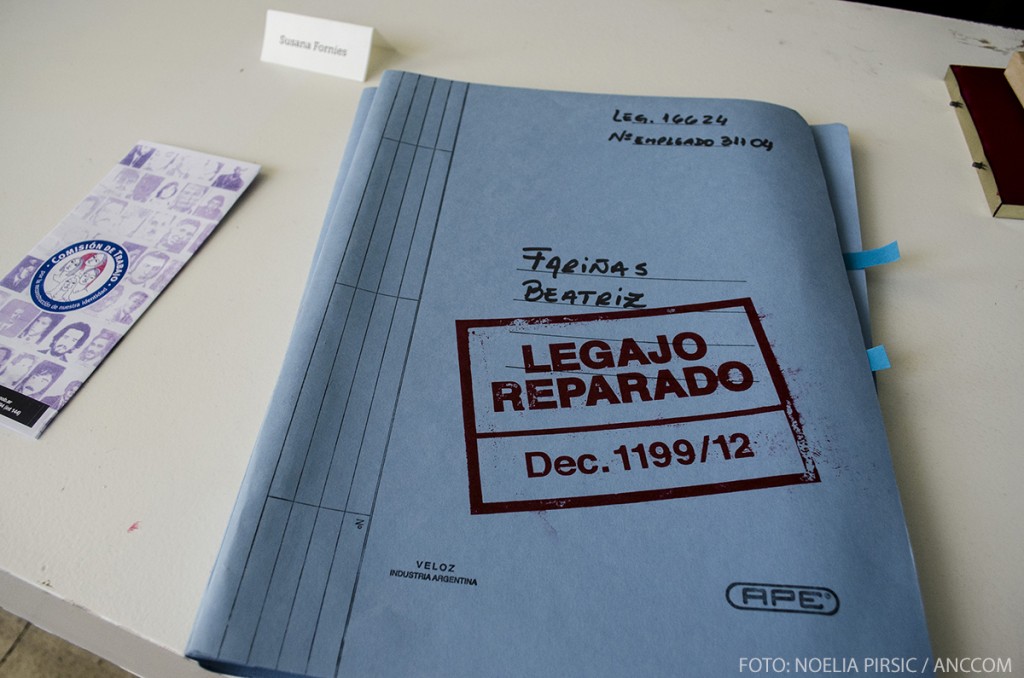

“La historia la escribimos todos los días, todos nosotros. Pero la tenemos que documentar. Tenemos que dejar nuestros testimonios escritos en algún lado, por hoy, por mañana. Por ser un país que pueda vivir con dignidad, y para tener dignidad hay que tener memoria”, decía Susana Forniés en el acto homenaje por la reparación del legajo laboral de su cuñada Beatriz Fariñas, desaparecida en 1975.

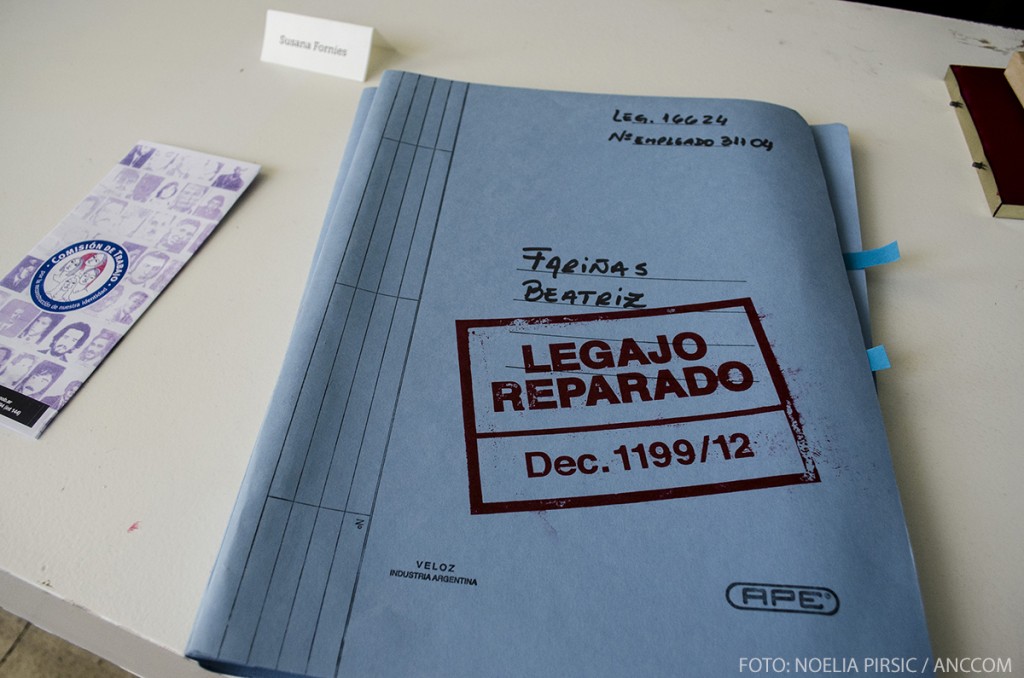

Fariñas fue una empleada estatal, trabajó en el departamento administrativo de la Casa de Moneda hasta que desapareció junto a su esposo Hugo Forniés en junio de 1975, en manos del terrorismo de Estado. En su legajo de trabajo figuraba como “dada de baja” por inasistencia, a pesar de que sus padres habían presentado las denuncias por su secuestro.

El lunes último, y cuarenta años después de su desaparición, desde una pantalla su fotografía observaba el hall de la institución en donde había dedicado días de trabajo. Ex compañeros, amigos y familiares estaban presentes en el acto que se realizó en la Casa de Moneda a cargo de la Comisión de Trabajo por la reconstrucción de nuestra identidad, para reparar el legajo de Beatriz, y aclarar que la verdadera causa de su ausencia en el puesto de trabajo fue por “desaparición forzada”. El legajo de Beatriz forma parte de una gran cantidad de legajos reparados debido al trabajo de investigación que lleva a cabo la Comisión.

Silvina Atencio, miembro de la Comisión de Trabajo, y además hija de Raúl Atencio –trabajador estatal desaparecido en 1976, cuyo legajo fue reparado en 2011– comentó durante el acto, lo que para ella significó recibir el legajo de su padre: “Que en un papel conste una cosa u otra, que conste una injusticia o que conste un acto de reparación, y poder comentar qué es lo que había pasado realmente, me sirvió para comprender que algo se empezaba a reparar en lo profundo de mi alma”.

Susana Forniés, cuñada de Beatriz Fariña.

La Comisión se conformó a partir del acuerdo entre la Secretaría de Obras públicas del Ministerio de Planificación, y el Archivo Nacional de la Memoria en diciembre de 2008. Y está integrada por trabajadores de la Administración Pública Nacional. Según el relato de Atencio: “Surgió cuando un grupo de compañeros trabajadores del Ministerio de Planificación, que estaban en el área de personal y en contacto diario con los legajos de los trabajadores actuales del ministerio de planificación, empezaron a preguntarse ¿Qué habrá sido de los legajos laborales de los compañeros desaparecidos trabajadores del Estado? ¿Estarán todavía? ¿O habrán sido desaparecidos también? A partir de ahí es que empezaron a llevar esta pregunta un poquito más allá, para poder conocer realmente, es decir que no se quedaron con la incertidumbre, sino que empezaron a generar puentes con la Secretaría de Derechos Humanos para generar un convenio, y así poder empezar a pedir los legajos a los diferentes lugares que habían investigado, donde hubo trabajadores desaparecidos. Después del convenio empezaron a circular las cartas, estas cartas eran enviadas a los diferentes organismos como ministerios, entes y jurisdicciones, para que les mandaran una copia del legajo laboral de ese trabajador que constaba como empleado de la institución. Las primeras respuestas eran que en ese lugar no había ninguna persona que había sido desaparecida. Entonces desde la Comisión volvían a insistir ofreciendo más detalles del legajo, y así fue que empezaron a llegar uno tras otro un montón de legajos. Empezaron a llegar desde el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, del ANSES, de PAMI, de Obras Hídricas. Ahí pudieron constatar que en la mayoría de los casos, en la última página, a pesar de que estaban las notas de las familias contando lo que había pasado, la forma de resolver los legajos era poner que la persona se daba de baja por abandono de tareas, o que lo despedían por faltas injustificadas”. Las denominaciones de «Baja», «Cesante», «Suspendido», «Limitar los servicios» y «Despido» fueron los motivos para las ausencias, que encontró la Comisión de Trabajo a medida que se realizó la investigación, en los legajos de los empleados públicos desaparecidos por las dictaduras. “Cuando los compañeros empezaron a ver esta injusticia, quisieron buscar la manera en que podían ser corregidos esos legajos. Legajos que habían estado 40 años en sótanos, olvidados y de pronto iban a sacarlos a la luz para traerlos al presente. Esta Comisión se propuso trabajar para generar la posibilidad de una reparación, de una corrección técnica, administrativa y legal en cada uno”, dijo Atencio.

Beatriz Fariñas, desaparecida,

Lo que al principio fue una reparación limitada a trabajadores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se expandió hacia todo el ámbito de la Administración Pública con el decreto presidencial del 19 de julio de 2012. El decreto 1199/12 consolidó el trabajo de la Comisión, y le encargó una tarea más ardua: “Ordenó que cada Ministerio, cada ente, cada jurisdicción pueda reparar, y pueda corregir sus legajos, para que en ellos puedan constar la verdadera causa por la cual no fueron más a trabajar. Y a partir del surgimiento del decreto, empieza esta comisión a trabajar aún más, porque ahora había que poner en marcha los actos de homenaje de reparación”, contó Silvina Atencio. Mediante el decreto se estableció que la reparación de los documentos alcanzaría a todos los empleados públicos que se encuentren en la condición de desaparición forzada, o hayan sido asesinados por el terrorismo de Estado entre los años 1955 y 1983. Además, se ordena que la documentación se entregue a los familiares del trabajador, y que la reparación se realice en un acto homenaje público. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el decreto se efectúa debido a que “Es responsabilidad del Estado Nacional generar las acciones de reparaciones” y “asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva ante las actuales y futuras generaciones, mediante la adecuada documentación y testimonio de las circunstancias en que tuvieron lugar tan graves acciones y consecuencias”. Como medida reparadora, Silvina Atencio contó que luego de recibir el llamado de la Comisión, y de que le presentaran parte de la historia de su padre, también le propusieron ocupar el puesto de trabajo que él desarrollaba. “El puesto que había quedado vacante tras su secuestro”, dijo Silvina y agregó: “Si bien no tengo su función, él se dedicaba a ir a las provincias más pobres para convencer a la gente de cada lugar, de lo importante que era tener el agua en su casa. Por supuesto que esa función ya no sigue vigente, pero sí de manera simbólica ocupo ese puesto de trabajo”.

A medida que los diferentes organismos envían los expedientes y legajos a la Comisión, ésta se encarga del proceso de investigación histórica y verificación de la información. Luego se realiza la reparación, en donde se modifica la información falsa y finalmente, se envía el legajo al Archivo Nacional de la Memoria.

El legajo

Casi al finalizar el homenaje a su cuñada, Susana Forniés expresó: “Tenemos que saber de dónde venimos para poder planificar hacia dónde vamos, hay que pararse, y hay que investigar, y hay que saber el por qué”, y concluyó: “Yo les agradezco a todos que se hayan acercado. La Casa de la Moneda hoy me entrega un legajo, y yo lo voy a guardar porque sigo esperando, buscando, y guardando recuerdos”.

Jun 16, 2015 | destacadas

No solo que los trabajadores del restaurante autogestionado Los Chanchitos lograron adquirir en forma definitiva los muebles de su local –que estaban amenazados por la Liga de Rematadores- sino que incorporaron una nueva página a su menú. No corresponde ni a las entradas, ni a las minuta, ni a las bebidas. Se trata de una “biblioteca a la carta”: un catálogo de los libros de la Biblioteca de Economía de los Trabajadores que los clientes del restaurante pueden comprar como nutritivo postre. Entre otros títulos, aparecen ¿Qué son las empresas recuperadas?, de Andrés Ruggieri, y Nuevas empresas recuperadas (2010-2013), del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas.

Los libros aparecen exhibidos entre los vinos, en la barra y sorprenden a los comensales en cualquier rincón del local. El impulsor de esta iniciativa es Jorge Gurbanov, editor de Ediciones Continente y Peña Lillo: “La característica de nuestra editorial y el vínculo con las empresas recuperadas nace en el 2002, cuando comenzamos a trabajar y a producir gráficamente con cooperativas autogestionadas. Toda nuestra producción gráfica se hace con este tipo de empresas. Tratamos de colaborar preguntándoles qué necesitan, además de darles trabajo para que ellos puedan poner en producción toda la maquinaria”.

Según Jorge, el objetivo de la Biblioteca consiste en recuperar la producción intelectual y experiencias de empresas recuperadas, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Ya cuentan con seis libros publicados y otros tres por editarse: “Es una experiencia única en el mundo, no conocemos otra, donde desde la economía de los trabajadores se produzca editorial y gráficamente una colección genuina generada al calor del trabajo, de la lucha, de la creación de esta nueva alternativa a la economía”.

Restaurante Cooperativa Los Chanchitos, Biblioteca Popular de los Trabajadores.

Los Chanchitos es la primera cooperativa en la que se pone a disposición la producción de la Biblioteca Economía de los Trabajadores. De a poco se irán incorporando otras empresas recuperadas. De este modo, se generan nuevos puntos de venta para este tipo de literatura, que hoy no tiene suficiente espacio en las librerías comerciales. “En las librerías tradicionales esto libro son un título más, y como no se venden masivamente, no les interesa tenerlos porque les ocupan espacio. Nos dimos cuenta de que había que tener lugares de venta complementarios. El concepto del mercado es que el pueblo tiene que ir a donde está el libro, y nosotros pensamos que el libro tiene que ir donde está el pueblo. Los Chanchitos es un lugar adonde vienen los sectores populares. Creo que es muy apropiado tenerlo acá. Recién empieza la experiencia y los compañeros están muy entusiasmados, muy contentos, son grandes promotores: dentro de poco van a ser ‘libreros gastronómicos’”, explica Gurbanov.

Uno de los libros de la Biblioteca, ¿Qué son las empresas recuperadas?, fue escrito por Andrés Ruggieri, el director del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas de Facultad Abierta, que funciona en la imprenta recuperada Chilavert. La obra ya ha sido traducido a tres idiomas: francés, italiano y griego. “En Atenas, para la campaña de Syriza, decidieron traducir ese texto para mostrar que otra economía es posible”, cuenta el editor, haciendo hincapié en que el fenómeno de las cooperativas y empresas recuperadas se está propagando lentamente en el mundo. El año pasado, en Marsella se organizó el Primer Encuentro Europeo de Empresas Recuperadas y Economía de los Trabajadores, al que fue invitado Ruggeri en calidad de referente a nivel internacional: “Así como Argentina es un referente a nivel mundial con el tema de derechos humanos y en la cuestión de la economía de los trabajadores, es también el movimiento de autogestión más grande a nivel global, con 350 empresas recuperadas. Esto está invisibilizado, lamentablemente.”

Jorge Gurbanov

En el marco de esta internacionalización del fenómeno de empresas gestionadas por sus propios trabajadores, en julio se realizará el 5to Encuentro Internacional de Economía de los Trabajadores en Venezuela. Anteriormente se realizó en Brasil, México y Argentina. Tanto Gurbanov como los miembros de Los Chanchitos estarán presentes, entre una nutrida delegación argentina.

“Se considera que la economía debe estar en manos del capital o en manos del Estado, lo que no deja de ser un capitalismo de estado. Nosotros estamos tratando de demostrar que la economía también puede estar en manos de los trabajadores”, afirma Gurbanov.

La cocina del Restaurante Cooperativa «Los Chanchitos»

Los mozos y cocineros de Los Chanchitos vienen demostrando que esta economía es posible desde hace dos años, cuando los dueños de la cadena de restaurantes que también integraban Battaglia y Alé Ale se hicieron humo y llevaron a la empresa a la quiebra. A partir de entonces, lo trabajadores la autogestionan exitosamente. El camino, de todas formas no resultó sencillo. Uno de los momentos más críticos resultó el pasado 5 de junio, cuando por disposición judicial se llevó a cabo el remate de los bienes muebles del restaurante. Esa tarde, se presentaron seis representantes de la Liga de Rematadores con la intención de llevarse todo lo que saliera a remate. Pero por el otro lado acudieron los 35 trabajadores que conforman la cooperativa, acompañados de sus familias y de representantes de otras empresas autogestionadas como el Hotel Bauen y la cooperativa de trabajo 19 de Diciembre. También concurrió a apoyar a los trabajadores Alberto Gandulfo, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente, todos los bienes quedaron en manos de los cooperativistas, quienes los compraron a cambio de sus créditos laborales. Unas horas después, los comensales ya podían pedir chorizos y … libros.