Oct 21, 2015 | destacadas

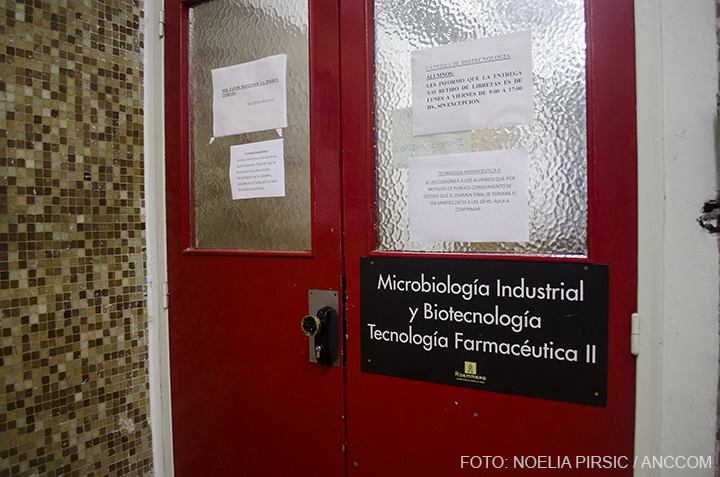

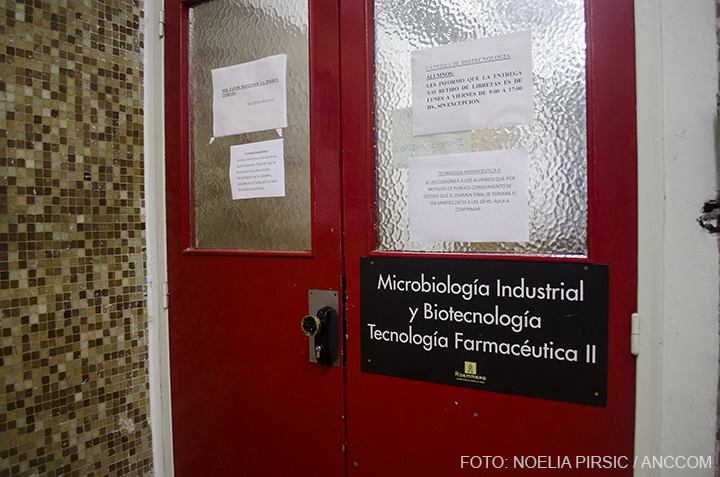

Casi como un augurio de la superstición, el martes 13 de octubre al mediodía, una tuneladora de la empresa Ibercom Multicom SA, contratista de Telmex SA, que se encontraba realizando un tendido de fibra óptica por debajo de la Avenida Figueroa Alcorta, perforó dos cables de alta tensión de la empresa de distribución eléctrica Edesur, inhabilitando el servicio de las Subestaciones Azcuénaga y Paraná y dejando alrededor de 110 mil usuarios sin electricidad en varios barrios, principalmente Recoleta y Palermo. Las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquímica de la UBA se vieron enormemente afectadas con la falta de suministro eléctrico que, aunque parezca paradójico, alumbró las carencias preexistentes de infraestructura y las precarias condiciones de seguridad de la institución que agravaron aún más la situación.

A medida que pasaban las horas y la electricidad no volvía, los investigadores de los institutos ubicados en ambas facultades tuvieron que movilizarse de manera autogestiva para paliar la situación ante la inminencia de daños irreparables en sus materiales y experimentos.

Sin un plan de emergencia, todo fue caos. Compras masivas de hielo seco por dos mil, cuatro mil y seis mil pesos para tratar de conservar la cadena de frío y evitar la pérdida de reactivos esenciales. Subidas y bajadas por las escaleras en una oscuridad que hizo notar la ausencia de luces de emergencia. Animales de laboratorio sacrificados por perder las condiciones estándar requeridas para determinados experimentos. Investigadores que ante la desesperación se llevaron muestras, trasladándolas por la vía pública hasta llegar a las heladeras de sus casas para convivir con alimentos y poner en riesgo su bioseguridad. Y la total incertidumbre para algunos de si eso sirvió para algo. Porque las pérdidas de los materiales biológicos se irán evaluando a medida que se retomen las experimentaciones.

Un día y medio después del apagón, la Facultad de Farmacia y Bioquímica se abasteció con un generador eléctrico cuyo alquiler costó alrededor de 100 mil pesos, según cuenta Silvia Álvarez, integrante de la cátedra de Físico Química. “Si bien algunas actividades, de a poco, se van normalizando, todavía no estamos trabajando al 100% de nuestra capacidad. Toda esta situación implicó una reestructuración del calendario en cuanto al dictado de clases y los experimentos que se estaban llevando a cabo” reveló Álvarez a ANCCOM.

“Fue una situación particular. No esperábamos que fuese tan largo ni de tanta gravedad”, reconoció María Florencia Martini – miembro del Instituto de Química y Metabolismo-. Martini trabaja en química computacional y, si bien no perdió los datos, tener los equipos apagados implica un retraso en todos los experimentos. La investigadora comentó a ANCCOM que hay casos peores, como el de Físico Química, donde se perdieron cultivos celulares sobre los que se estaban trabajando curvas de crecimiento. Frente a esta situación de emergencia “hay que hacer una reevaluación. Por ejemplo, no hay una línea separada de heladeras y freezers, o sea que para prenderlas tenés que encender la corriente de toda la Facultad”, explicó Martini y agregó que desde la Facultad ya se está evaluando la posibilidad de tener un generador propio.

Por su parte, Karina Alleva –de la cátedra de Física- transmitió calma ya que pudieron rescatar todo (bacterias, células, proteínas, enzimas), aunque aclaró que algunas muestras todavía están en su casa y aseguró que “hasta que no vea todo estable, no voy a traer nada”.

Para Clara Nudel, Directora del Instituto de Nanobiotecnología del CONICET, ubicado en el 6° piso de la Facultad, el panorama en cuanto a qué se perdió es todavía incierto. “Hay reactivos biológicos muy valiosos de mil, dos mil, tres mil dólares que se usan para hacer todos los análisis y que es muy difícil saber a ciencia cierta si sirven o no”, desconfianza que se traslada a todo el experimento y a la pérdida de certeza de los resultados. “Pero abandonar la investigación no podés, porque se trata de proyectos de tres, cuatro, cinco años o más. Entonces se continúa con lo que se tiene y se confía en Dios”, ironiza Nudel, quien sentencia que la instalación de un generador eléctrico a tiempo hubiese evitado toda esta penosa situación.

Una integrante del grupo de investigación de Microbiología Antártica –que prefirió no dar a conocer su nombre- manifestó que “esta situación particular pone en evidencia un montón de carencias de bien común que tiene el sistema”. En diálogo con ANCCOM, la investigadora sostuvo que sin el esfuerzo de los investigadores y sin el dinero que destinaron de sus subsidios para la compra de hielo seco, “se hubieran perdido muestreos de campañas antárticas de más de diez años”. Si bien considera que es muy difícil evaluar las pérdidas inmediatamente, el riesgo sin duda existe. “Tenemos 400 cepas de bacterias y hongos que nos vamos a enterar si se afectaron o no cuando intentemos revivir una y esté muerta.” Los materiales biológicos requieren de condiciones de conservación especiales, temperaturas de congelación de -80 °C, y de alterarse la cadena de frío se corre el riesgo de perderse por completo. “Cuando voy a estudiar la muestra no tengo forma de saber si ésa era la condición inicial o fue alterada por el cambio de temperatura. Si tengo que ser honesta y objetiva tengo que tirar todo pero si tiro todo me quedo sin trabajo, se pierden años de inversión, y además hay tesis doctorales involucradas”.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un corte de electricidad que afecta a la Facultad y probablemente tampoco sea el último. Por eso, para esta investigadora de microbiología antártica, “es imperioso garantizar una infraestructura central, que haya una línea eléctrica prioritaria con un generador para mantener freezers y heladeras inmediatamente, aires acondicionados que funcionen, calefacción… Y que los suministros de hielo seco, nitrógeno líquido, generadores eléctricos y agua destilada, sean servicios centrales de la Facultad.” Si bien considera que en esta oportunidad les correspondía a los responsables del corte el pago del generador, “tendría que haber saltado una autoridad de la UBA cuando se supo que el problema se iba a prolongar por más días. Hay que empezar a hacer un poco de autocrítica en todas las instituciones”.

En la Facultad de Ciencias Médicas, todo fue peor. El grupo electrógeno llegó tres días después del corte de electricidad. “Entendemos la situación pero lo que nos llamó mucho la atención es ver que la Facultad no tomaba ninguna determinación, cuando en Económicas, Farmacia y Odontología ya lo habían solucionado”, comentan Gustavo Paratcha y Fernanda Ledda, ambos docentes de la Facultad e investigadores del CONICET.

El Instituto de Biología Celular y Neurociencia, ubicado en el 3° piso de la Facultad, cuenta con su propio grupo electrógeno para abastecer ciertos equipos como los ultra-freezers de -80°C y las estufas de 37°C, pero en esta oportunidad no fue suficiente. Frente la desesperación de perder cultivos celulares que requieren tratamientos de 21 días para tener un resultado experimental, el instituto alquiló otro generador eléctrico que Paratcha, junto con tres investigadores más, se encargó de subir por las escaleras aguantando los 60 kilos de peso del equipo. Sin suministro eléctrico, además, la Facultad “es una boca de lobo, ni siquiera hay una luz de emergencia y ésas son condiciones mínimas de seguridad que parecen elementales cuando ocurren estas cosas. Pero después nadie hace nada».

La falta de electricidad alteró el ciclo de luz y oscuridad -de 12 horas cada uno- que deben tener las ratas y ratones que se encuentran en el bioterio, cuyo comportamiento es indispensable para ciertos experimentos. Además, “hay reactivos que no tienen un valor comercial sino que son donaciones de otros investigadores del exterior, y son únicos”, explica Paratcha.

“Yo siento que la Facultad no valora y no fomenta la investigación, aunque es lo que ayuda a que progrese la medicina” expresa Fernanda Ledda y explica que si bien lo que realizan no es investigación aplicada, los descubrimientos en investigación básica pueden mejorar, por ejemplo, aproximaciones terapéuticas en la patología de la enfermedad de Parkinson.

Este matrimonio de investigadores, Paratcha-Ledda, trabajó durante diez años en Suecia y reconocen que a veces, cuando pasan estas cosas, piensan en volverse. Ledda, incluso, confesó que decide no traer a conocer el Instituto a sus colegas que vienen del exterior por la vergüenza que le genera que haya cables colgando del techo. “Venís con todas las ganas y te encontrás con una realidad a veces muy lamentable” expresó Paratcha y agregó: “Yo estoy peleando por las condiciones de trabajo, por el dinero que el mismo Estado nos da y porque debemos ser eficientes. No puedo ser insensible o irresponsable, porque de eso depende mi trabajo y el de mis becarios”.

Como medida preventiva, este instituto UBA-CONICET iba a tratar de conseguir otro grupo electrógeno. Porque “con la ciencia no se juega” resumió Paratcha.

En el Instituto de Fisiología ubicado en el 7° piso de la Facultad, Claudia Capurro –investigadora de CONICET y consejera del claustro de profesores por la minoría- tiene en su mano la nota publicada por Página/12 el 17 de octubre y cuyas líneas resaltadas son las citas que corresponden a Sergio Provenzano, Decano de la Facultad. Sus declaraciones afirmaban que “cada investigador es responsable por su hábitat de trabajo” y “debe garantizarse su propio suministro alternativo de electricidad”. Esos dichos provocaron desconcierto e indignación en muchos de los investigadores.

“La declaración es muy irregular y es grave”, manifestó Capurro, basándose en el Estatuto Universitario que establece, en los artículos que van del 8 al 12, la promoción de la investigación científica. “El Decano no puede desconocer algo que tiene que ver con las funciones intrínsecas de la Facultad. Es su responsabilidad porque es la autoridad máxima y todos los proyectos de investigación están avalados con su firma”, denunció.

Frente a la falta de luz, el Decano declaró asueto al personal no docente. Para los investigadores se desató el caos: no hay un plan programado frente a estas posibles situaciones de emergencia.

Algunos institutos que cuentan con un grupo electrógeno propio -como del SIDA, ubicado en el piso 11- pudieron abastecer a muchos de los freezers de los pisos cercanos. Pero para Capurro “es una barbaridad que haya una facultad de 17 pisos, donde transitan miles de personas y que ante un eventual corte no exista un grupo electrógeno que funcione al menos para habilitar un ascensor”.

Imágenes del generador para la Facultad de Medicina.

En cuanto a las pérdidas, si bien Capurro sostiene que todavía no son evaluables hasta que se reactiven los experimentos, hay otras que ya son evidentes y que afectan determinados experimentos que estaban en curso y tuvieron que suspenderse: «Hay animales que estaban en el bioterio y dejaron de tener las condiciones estándar y se murieron cultivos celulares que teníamos que mantener en estufas a 37°C”.

“Lo más terrible de todo es que con un grupo electrógeno se soluciona. Es una situación que nos ha pasado otras veces y que se puede prever. No puede ser que en estos últimos años de gestión no se haya previsto la necesidad de un generador que es elemental. Más allá de lo imponderable, lo que sí podés prevenir es cómo actuar ante esa emergencia.” Para Capurro se trata de una decisión política sobre dónde se destinan los fondos y denuncia que no hay una presentación de presupuesto donde se detalle lo que se gasta en luz, teléfono, gas.

El próximo jueves 15, a las 8 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Médica, habrá una reunión de Consejo Directivo acompañada por investigadores con el objeto de presentar una carta y exigir la instalación de un grupo electrógeno, la realización de un plan de evacuación, la conformación de un equipo técnico de guardia, de seguridad e higiene y se exigirá el reintegro del dinero que gastaron los investigadores en hielo seco y otros suministros para paliar la emergencia. Para Capurro, con esto se busca que “estas situaciones se resuelvan de manera colectiva y no autogestiva entre los investigadores”.

A una semana del apagón -mientras se inicia una investigación penal a las empresas privadas y a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- las actividades de investigación y docencia en las facultades de Medicina y Farmacia y Bioquímica siguen sin normalizarse.

Oct 20, 2015 | inicio

Tres hombres toman mate y ordenan las fotocopias de un texto de Foucault. Diez de la mañana, hora en la que comienzan las clases. El espacio, la biblioteca de la Centro Universitario San Martín (CUSAM). La escena, la Unidad 48 del Penal de José León Suárez.

Diego Tejerina, Antonio Sánchez y Luis Alberto “Mauro” Aguilera tienen algo en común: están privados de su libertad hace más de diez años. Ellos mismos se autodefinen como una consecuencia de la década de 1990: “Somos los marginados y fuimos etiquetados. Uno siempre fue el negro villero, el delincuente. Nos sentimos excluidos porque eso que te dicen se naturaliza en tu interior. Ahí es donde está la importancia de la educación: desnaturaliza”, destaca Diego Tejerina a quien le falta un final y la presentación de su tesis de recibirse de sociólogo en el CUSAM.

En el Penal de José León Suárez, están las unidades 46 y 47 –mixtas- y la 48. Las tres encuentran en el CUSAM un espacio educativo con autonomía universitaria en la que no solo sesenta hombres privados de su libertad estudian Sociología; sino también, otros cien practican y aprenden diferentes talleres y oficios: encuadernación, panadería, edición y radio. Incluso, tienen un programa radial, La Palabra es libertad, en FM Reconquista Radio Mosquito. 89.5, todos los jueves de 14 a 15.

«Somos los marginados y fuimos etiquetados. Ahí es donde está la importancia de la educación: desnaturaliza», sostiene Tejerina, estudiante de Sociología del Centro Universitario San Martín.

Separado de los pabellones por una puerta –y de la calle por otras trece–, el CUSAM es un espacio que refleja una de las frases que se encuentran en su fachada: “El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas”.

Uno de los temas centrales a la hora de pensar la educación en el contexto de encierro consiste en observar cuáles son sus consecuencias: genera transformaciones múltiples en la persona. “La educación en el contexto de encierro recupera la dignidad, modifica tu autopercepción. Lo importante es hacer hincapié en autopercibirse diferente, pero no en ser diferente”, afirma Francisco Scarfó, vicepresidente del Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles (GESEC) y Coordinador de Comisión Universitaria Sobre Educación Pública en Cárceles de la Universidad Nacional de La Plata. Luego agrega: “La educación funciona, por lo tanto, no en una instancia de salvación, sino en el desarrollo de la persona. La fortalece y le brinda una oportunidad social de pensarse diferente”.

«Yo siempre fui esto, el tema es que nunca me dejaron ser. Esto funciona cuando me lo permitís”, explica Tejerina.

En este punto, Antonio Sánchez sostiene: “La educación para nosotros es emancipación, nos convierte en actores de nuestra propia realidad, nos permite elegir. Nos permite tener las herramientas para poder influir en nuestras elecciones”. Del mismo modo, y junto a su compañero, Tejerina dice: “Yo siempre fui esto, el tema es que nunca me dejaron ser. Esto funciona cuando me lo permitís”.

“Cuando uno escucha la palabra cárcel o preso, lo primero que ve es legajos, causas, números. Sin embargo, lo primero que hay que ver son personas”, sostiene Tejerina.

(Re)Construcción del sujeto

“Negro villero, delincuente, chorro”, así suelen construir a los presos los medios de comunicación y el decir social. “Legajos, causas, números, problemas”, así se ven ellos, los que están privados de su libertad. La educación, dicen, les permitió desnaturalizar y poder comprender su rol dentro de la sociedad. En ningún momento justifican su pasado, se reconocen como “hombres malos” y “resentidos”. Sin embargo, sostienen que nunca les permitieron ser.

“En mi tesis estoy tratando el paralelismo que existe entre la lógica del sistema educativo y la lógica del sistema carcelario”, comienza Tejerina. “No sé a lo que voy a llegar, pero el capital violento está presente en ambos contextos. En el barrio, para existir teníamos armas o drogas. Nosotros existíamos porque violábamos las normas, si no somos invisibles para la sociedad. Existimos como problema, no como ciudadanos. No tenemos los derechos de cualquier ciudadano”, agrega. En este punto, tanto Tejerina como Sánchez afirman que este capital violento es la existencia de ambos espacios. “Cuando uno entra a la cárcel, lo primero que hacen es sacarte la identidad. Con las leyes imperativas de la cárcel, se construye un sujeto que genera mortificación: dolor y más dolor. Uno recibe y responde con la violencia, tanto dentro como fuera de la cárcel. Este capital se mercantilizó en el barrio y terminó siendo útil para reproducir el sistema”, sostiene Sánchez.

Como mencionó Scarfó, lo más importante de la educación dentro del contexto de encierro es su consecuencia. El resultado no está necesariamente vinculado de manera directa con su accionar al salir de la cárcel, pero sí tiene que ver con el desarrollo de la persona. “Tanto la cárcel como el contexto de donde vienen son entornos de violencia -señala-, de segregación, de olvido, de crueldad. Son sujetos que antes de privarlos de la libertad, los privaron de todos sus otros derechos. En ese entorno se da este espacio de estudio, de empoderamiento”.

La educación les da las herramientas para pensarse diferentes, no ser diferentes. Abrir la diversidad de significaciones que se tienen sobre ellos y no quedarse con aquello que circula en la sociedad y en los medios de comunicación. Esas herramientas les permiten ser aquello que siempre fueron pero que nunca les dejaron ser. “En este momento, todo lo que nosotros pensamos es una idea. Para que se materialice tiene que salir detrás de estos muros. Mientras estemos acá, de este lado, únicamente van a ser una idea”, afirma Tejerina.

El taller de encuadernación del CUSAM.

Desarmar prejuicios

Las palabras de Diego Tejerina, Antonio Sánchez y Luis Alberto ayudan a desarmar prejuicios. No son causas ni problemas, son sujetos, personas. Antes de estar privados de la libertad, fueron carentes de varios derechos. Como sostiene Tejerina: “¿No es paradójico que yo haya tenido el derecho a la educación dentro de la cárcel?”.

En el mismo sentido, Scarfó reflexiona: “Estos hombres privados de la libertades también son sujetos. Yo me desprejuicié al estar con ellos. Vas viendo que viven ahí la vida que tuvieron. Por eso, necesitan atención y que no se olviden de ellos”.

Lo más valioso es ver cómo ellos mismos a partir de la educación pudieron reconstruirse como sujetos, no porque sean personas diferentes sino porque se ven y se analizan desde otro lugar. Eso les dio la educación y así lo muestra la abundancia de autores desde los cuales se analizaron a lo largo de la charla: Foucault, Goffman, Bourdieu. “A partir de la educación, podemos romper con el prejuicio social. La educación permite la posibilidad de autoconstruirse. Nosotros ahora podemos comprender y caminar el mundo”, concluye Tejerina.

Uno de los murales en el penal de José León Suárez.

Actualización 20/10/2015

Oct 6, 2015 | destacadas

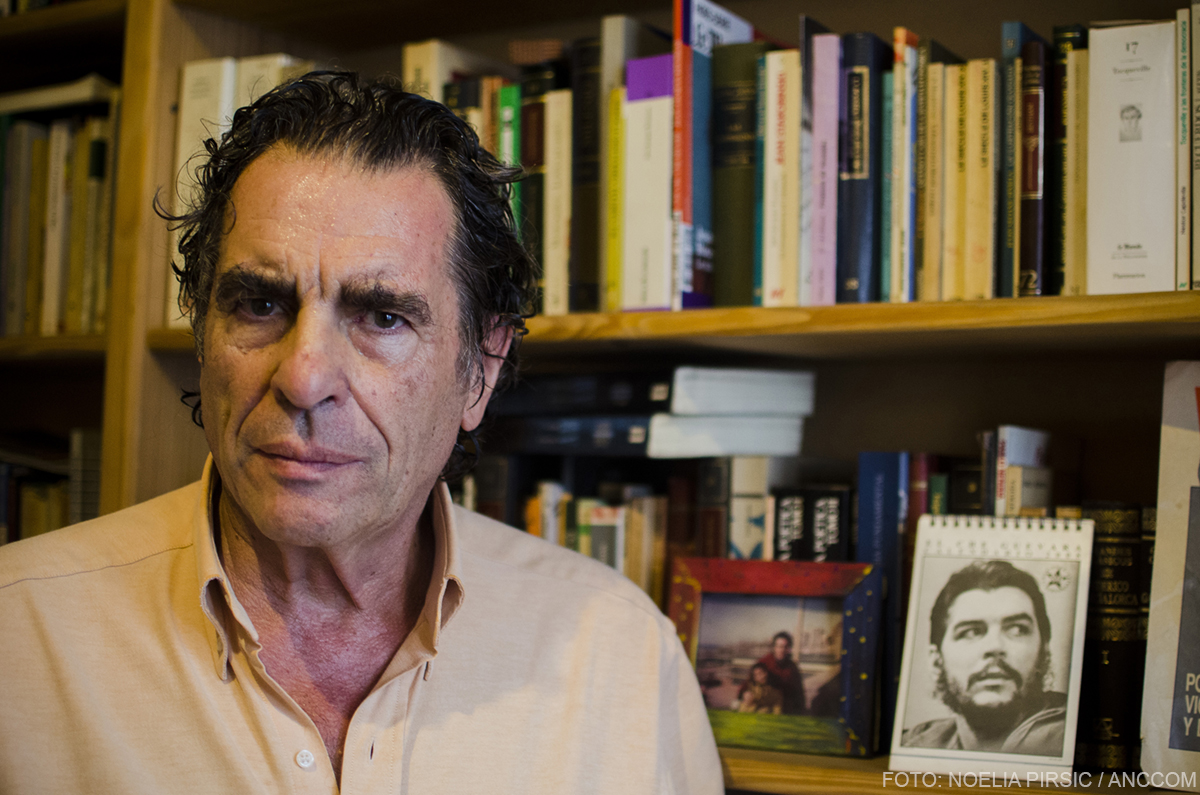

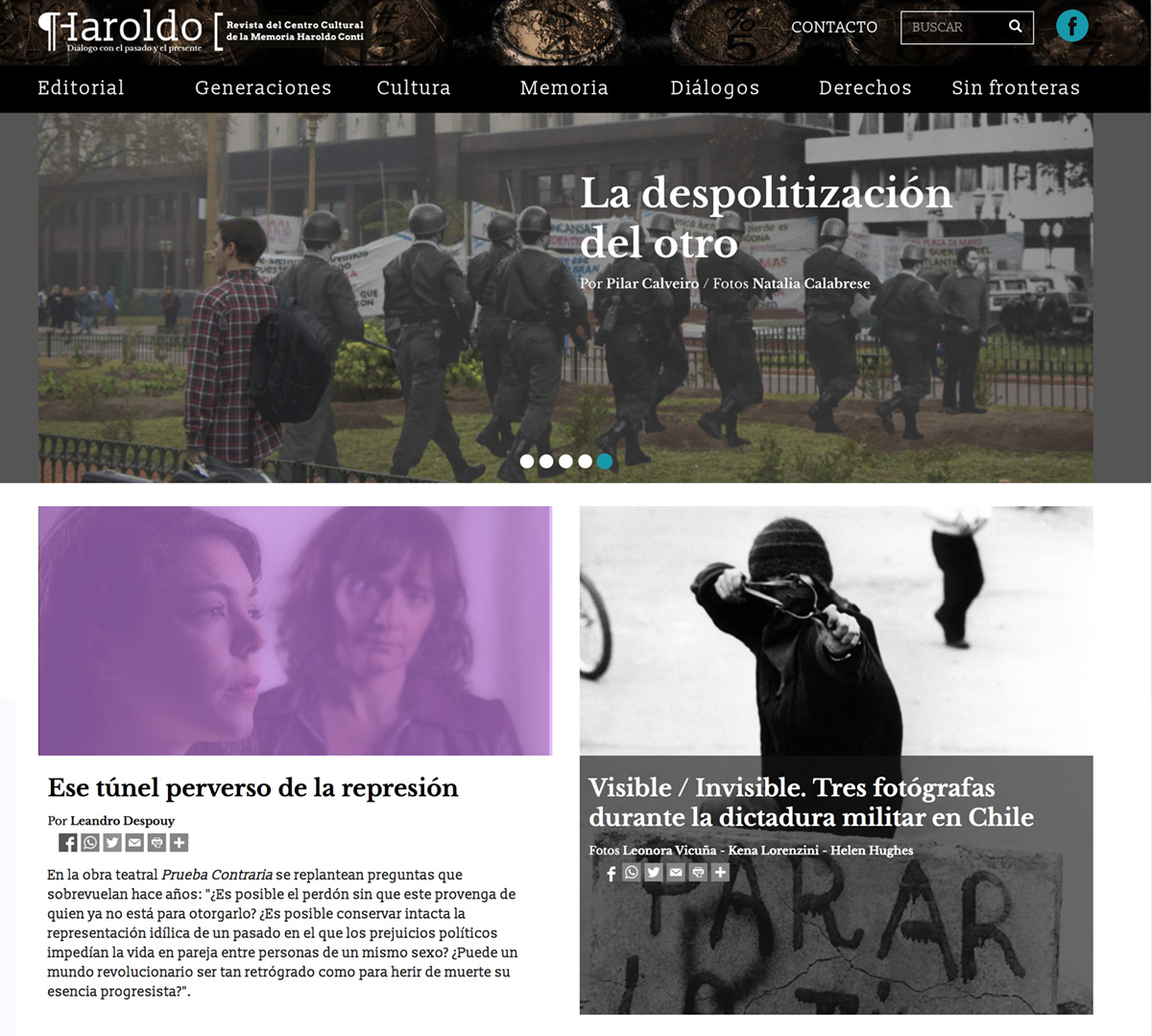

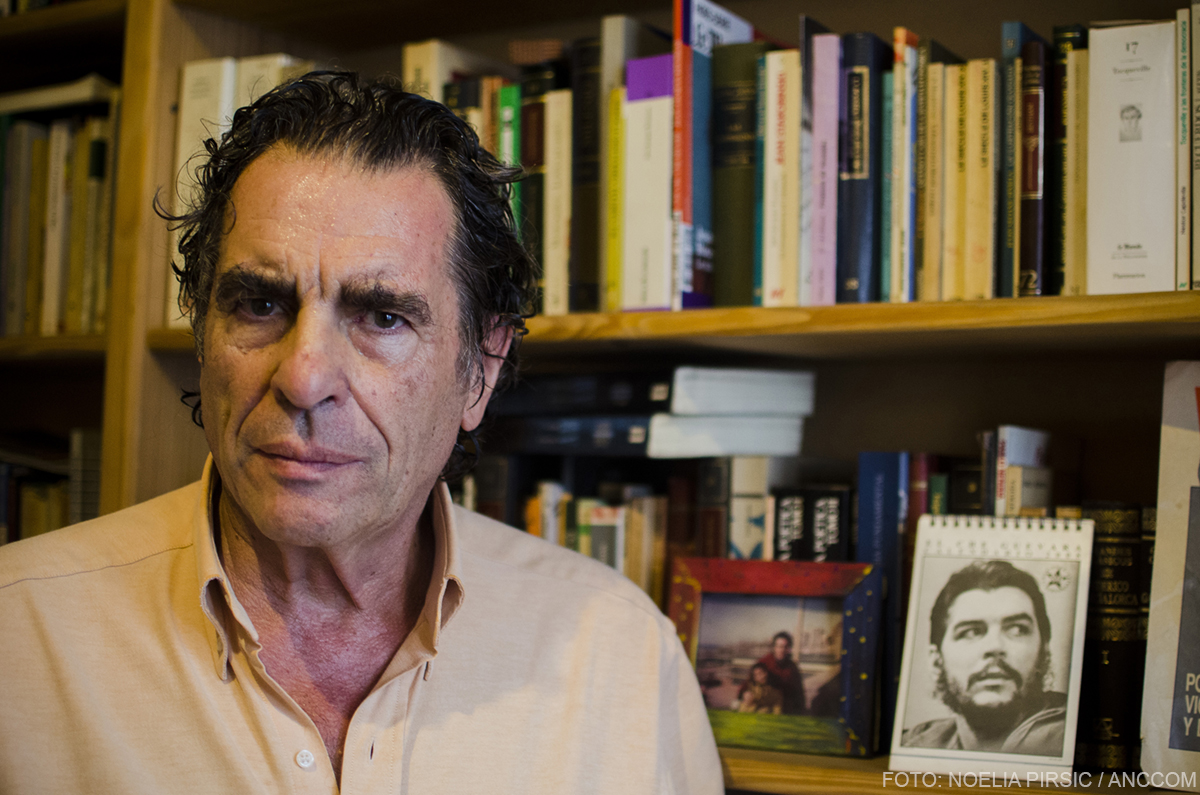

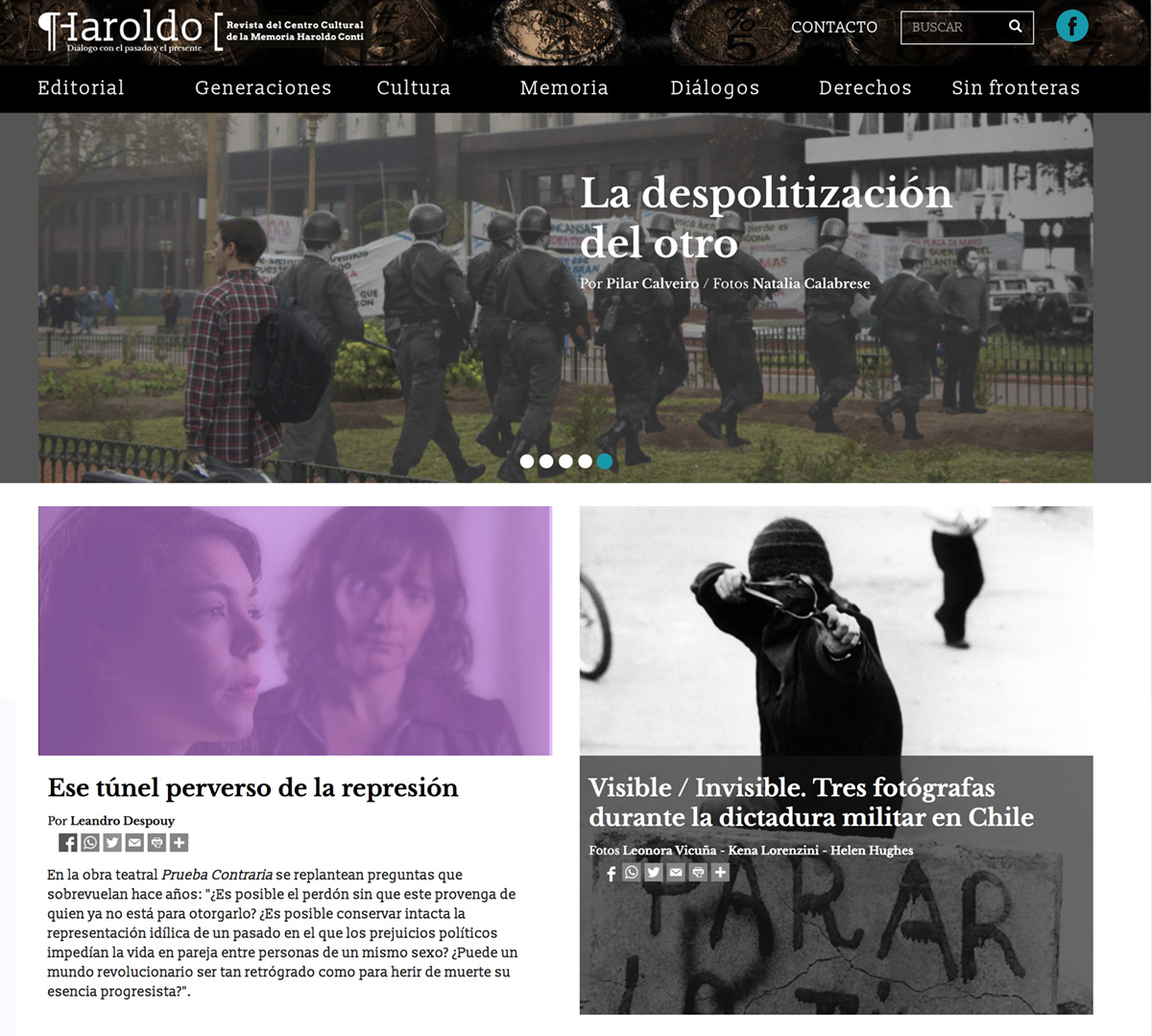

“Las razones de lo que sucedió, el porqué del terror, los contextos históricos, el rol y las experiencias de la lucha armada, los errores que se hayan cometido; cruzar la experiencia memorística argentina con lo que pudo ocurrir en Chile, Uruguay o Brasil. No apuntamos al golpe bajo, es mucho más profundo que eso. Queremos aportar a pensar y producir mejor, a reflexionar con mayor complejidad y no con consignas”, explicó a ANCCOM el periodista y escritor Eduardo Blaustein, jefe de redacción de la Revista Haroldo, sobre los objetivos de la publicación que busca debatir sobre el pasado reciente y vincularlo con el presente.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma. En el Centro, las muestras se debaten en torno a los modos de hacer memoria: “¿Hay que tener ciertos recatos? ¿Hay que ser políticamente correcto? ¿Es correcto que acá, que fue el centro del horror, se hagan recitales de poesía? ¿Es correcto que vengan clowns? Sí, todo eso se hace. Con lo cual, nosotros hacemos una recuperación del predio desde la alegría, desde la vida, la reflexión, desde la producción de conocimiento”, señaló Blaustein. Y serán estos debates los que después de más de siete años de desarrollarse en el Conti, intentarán plasmarse y hacerse públicas en Haroldo.

El Centro Cultural forma parte, desde el 2008, del actual Espacio Memoria y Derechos Humanos. Su nombre debe homenaje a Haroldo Pedro Conti: docente, escritor de cuentos y novelas, periodista y militante, que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, en mayo de 1976. En 1967, Conti escribió su “Ars Humana”, que publicó en 1974 durante su colaboración en la revista Crisis: «No sé si tiene sentido pero me digo cada vez: contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino, despojate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá con todo tu corazón: que nadie recuerde tu nombre sino toda esa vieja y sencilla historia». Así como el Centro, dedicado a la búsqueda de las formas de construcción de la memoria mediante el arte, la revista se basa también en esa particularidad histórica para contar el presente. Particularidad que reivindica el estilo de Conti: la conjunción de militancia y libertad artística e intelectual.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma.

Eduardo Jozami, director del Centro Cultural y de la revista, tuvo en mente el proyecto de una publicación desde la apertura del Espacio, hasta que a fines del año pasado pudo empezar a concretarlo con la ayuda de Blaustein y el resto de periodistas que conforman el equipo de redacción. Jozami contó a ANCCOM cómo fue ese inicio: “Para nosotros era una incógnita cómo iba a funcionar la revista, incluso en el modo de hacerla, porque a diferencia de otros proyectos de publicaciones, la Revista Haroldo es parte de una tarea mucho más general, como la del Conti. Entonces, el tema estaba en cómo hacíamos para que la revista no se diluyera en función de las otras actividades. Es decir, tenía que tener en cuenta la actividad del Conti, para nutrirse de ahí, pero al mismo tiempo garantizar que tuviera cierta independencia, un estilo menos institucional. Y en ese sentido creemos que está funcionando bien”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo: “De alguna manera, no por proponernos, sino por necesidad, vamos a contramano del periodismo del vértigo, del texto corto, del recuadrito”, comentó Blaustein en referencia al estilo de la revista. Según el periodista, las notas se caracterizan por una “cierta belleza en el texto”, géneros narrativos y ensayísticos que se adaptan a los temas propuestos, con extensiones mayores. Jozami, por su parte, sintetizó: “La revista es, por un lado, la publicación del Centro Cultural porque la hacemos nosotros. Pero por otro lado expresa las inquietudes que tenemos. Ni las actividades del Centro, ni las prioridades del Centro únicamente, sino que la idea es que se haga desde el Centro Cultural”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo.

Las producciones son variadas, desde crónicas personales de “los hijos de los setentistas” hasta debates contemporáneos de los protagonistas y sobrevivientes de la dictadura, llegando a problemáticas de violencia institucional en la actualidad. Aparecen, por ejemplo, entrevistas a Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; o Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Además, hay investigaciones sobre temáticas internacionales, como el modelo penitenciario estadounidense y un balance de “la guerra contra los narcos” en México.

Valeria Sobel, hija de Héctor Sobel, abogado defensor de presos políticos, desaparecido el 20 de abril de 1976, escribe: “A mí nunca me iba a pasar algo así: mi papá viéndome irme de la mano de una de mis hijas; mi papá en la ciudad francesa donde vivo; mi papá conociéndome a mí adulta; yo conociéndolo a él como abuelo, como señor mayor, mis hijas escuchándole decirles algo lleno de ternura (…)”, mientras que Igor Garfias, otro hijo de desaparecidos, confiesa: “Tengo 42 años, soy hijo de un asesinado por el régimen de Pinochet en Chile, esto sucedió justo el año en que nací, tenía seis meses y si bien no recuerdo se podría decir que aunque no viví ese traumático momento; sí viví todos los sucesos que eso generó, consecuencias políticas y sociales, pero sobre todo personales, creo que todo lo que siento se podría reducir a una sola palabra: odio”.

Entre las notas de los protagonistas aparece una de la periodista Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, que se pregunta: “¿Memoria de qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria del terrorismo de Estado? ¿Qué se quiere transmitir?”. Y otra de Pilar Calveiro, que habla sobre la “matriz general para la construcción del Otro”, definida por el tiempo histórico y el momento sociocultural –explica la politóloga- con el fin de despolitizar al Otro y excluirlo: “Este enfrentamiento entre los “otros” y “nosotros” organiza todo el campo social, a la vez que invierte la relación, haciendo ver como un peligro para la sociedad al grupo que, en verdad, es el que está siendo amenazado”. En esta línea, Eduardo Blaustein habla de la necesidad de incluir otras memorias en el debate: “Históricamente en Argentina el ejercicio de la memoria, los primeros quince años por lo menos, se centró en las clases medias porque eran las que tenían acceso al Estado, a los organismos de Derechos Humanos, eso implicaba que las víctimas villeras, o las víctimas del conurbano quedaban afuera. Entonces ahora están llegando chicos de Ezpeleta, o del Conurbano profundo, que tienen otro lenguaje muy distinto que el hijo de un psicoanalista, o de un profesional, con lo cual también hay distintos registros de escritura, y esto implica el famoso verbo ‘incluir’. Es una inclusión de otros sectores sociales”. Y destaca el artículo de la investigadora Victoria Snitcofsky que aborda la resistencia en las villas durante la dictadura.

El lugar de la fotografía también es importante en Haroldo. Las imágenes no acompañan simplemente a los textos sino que forman parte de los testimonios y contribuyen al modo en que la revista decide hacer memoria. Varias notas cuentan con ilustraciones de archivo, fotos familiares, o de fotógrafos que plasmaron su testimonio en imágenes, como sucede en la nota “Visible/Invisible. Tres fotógrafas durante la dictadura militar en Chile”. En la sección “Generaciones”, donde se expresan los descendientes de militantes desaparecidos, asesinados o exiliados, los dibujos que acompañan pertenecen a la artista María Giuffra, quien también forma parte de ese colectivo de hijos de militantes de los setenta: “Hoy los hijos de esa generación somos más grandes que nuestros padres. Nuestros padres siguen siendo jóvenes y valientes, nosotros seguimos siendo sus hijos, aun siendo bastante mayores que ellos”, describe Giuffa. Blaustein enfatizó en ese sentido: “Que dé la mayor diversidad de miradas posibles, que sea pluralista, que afronte ciertos conflictos y ciertas discusiones todavía no saldadas, con la mayor generosidad posible”. Del mismo modo, Jozami lo escribió en la nota Editorial: “En este espacio físico donde la historia del dolor estará siempre presente, podemos eximirnos de literalidades, referencias directas o apelaciones sentimentales que pudieran rondar el golpe bajo. No se trata de asustar al visitante sino de ayudarlo a pensar”.

Otra de las prioridades de Haroldo es la propuesta de actualizar el valor de las luchas sociales y de la militancia, pero a la vez observar los setentas con una “mirada distanciada”: “No quiere decir fría ni híper crítica, pero sí una mirada serena, una mirada que se haga cargo de las ‘macanas’ que se cometieron. En algunos de los testimonios de los hijos hay reproches a los padres, no a los padres en sí, sino a la experiencia de la militancia revolucionaria. En otro texto también se habla de un tema clásico, en una obra de teatro, sobre lo conservadores que éramos los setentistas respecto del tema de la homosexualidad. Entonces hay una mirada reflexiva e introspectiva sobre ese pasado”, concluyó Blaustein. Se trata de un ir y venir constante entre la historia y el presente, la actualidad no como mera consecuencia de aquel pasado, sino como parte de un análisis minucioso: “Discutirnos mejor para construir una sociedad mejor” –dicen desde la revista– con la importancia fundamental del pensamiento reflexivo, son algunas de las pautas que representa Haroldo.

Para su director la revista “está yendo por el camino que queríamos que fuera”. Jozami completa: “La recepción es buena, ya que hemos tenido muchas repercusiones en las redes sociales, diálogos con otras revistas, y hemos tenido más ofrecimientos para publicar de los que razonablemente podemos satisfacer. Ojalá que siga creciendo y que se enganche en más diálogos y debates”.

Oct 6, 2015 | inicio

Un parlante y un micrófono están dibujados en la pared de un pabellón donde reina el más desolador de los silencios. Los pacientes deambulan sin ir a ningún lado por escaleras sin barandas y pasillos tapizados de vidrios astillados, al alcance de cualquiera. Así está hoy el Hospital de Salud Mental J.T. Borda, el mismo en el que el 26 de abril del 2013 se produjo un hecho sin precedentes en la historia sanitaria argentina. Ese día, a contramano de una decisión judicial, se dispuso la demolición del Taller Protegido N°19 y miembros de la comunidad terapéutica intentaron protestar para impedirlo. La Policía Metropolitana avanzó contra ellos con una feroz represión que incluyó golpes, gases lacrimógenos y disparos a quemarropa con balas de goma. Como consecuencia del atropello, resultaron cincuenta heridos entre los que se encontraban pacientes internados, sus familiares, médicos, enfermeros, administrativos y periodistas que estaban cubriendo el hecho. A más de dos años de lo sucedido, a la falta de respuesta de las autoridades y de resarcimiento por lo acontecido, proliferan los reclamos de falta de materiales, infraestructura y ausencia de nombramientos necesarios para sostener los servicios.

Así está hoy el Hospital de Salud Mental J.T. Borda, el mismo en el que el 26 de abril del 2013 se produjo un hecho sin precedentes en la historia sanitaria argentina.

Daniel Taborda trabaja hace diez años en el Servicio 30 de Admisión y tiene a su cargo una decena de pacientes en riesgo. El enfermero califica la situación actual del hospital como en estado de desidia total y de abandono general de las instalaciones.

¿Cómo es trabajar hoy en día en el hospital?- le preguntó ANCCOM.

–Es muy complejo, la falta de enfermeros es letal. La ley dice que cada siete pacientes tiene que haber un enfermero; nosotros somos dos cuando tendríamos que ser cuatro. El predio cuenta con 16 hectáreas y, por ejemplo, hay un médico clínico para todo el hospital. Cuando lo llaman de un servicio a otro, tiene que evaluar la situación, según lo que le dicte el enfermero, para ver a quién atiende primero.

Si bien es de conocimiento público su especialización en psiquiatría, el Borda cuenta, además, con diversos servicios abiertos a la comunidad. Como en cualquier hospital, los usuarios podrían realizarse cirugías, sesiones de kinesiología, estudios en el laboratorio de análisis clínicos y prácticas odontológicas. Todos estos servicios serán cerrados en 2020, según el acuerdo realizado entre el oficialismo porteño y el nacional plasmado en la Ley 4.473, el 20 de diciembre de 2010, la cual prevé transformar el sistema de salud mental y prohibir la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes.

«El predio cuenta con 16 hectáreas y, por ejemplo, hay un médico clínico para todo el hospital. Cuando lo llaman de un servicio a otro, tiene que evaluar la situación, según lo que le dicte el enfermero, para ver a quién atiende primero» cuenta Daniel Taborda, enfermero del Hospital.

“Acá, como en cualquier hospital de la Ciudad, la gente puede atenderse con un médico clínico. Lo que pasa es que eso no se difunde. Están cerrando los servicios como maniobra de vaciamiento, para el posterior cierre en 2020. Los pacientes psiquiátricos también sufren descompensaciones de todo tipo, como padece cualquier persona en otro hospital. El abandono es total, no contamos con los elementos necesarios”, señala Taborda.

Con la Resolución 1657/13 el Gobierno porteño puso en marcha un plan de reducción de suplencias de guardias, afectando a 1.500 trabajadores y precarizando la atención primaria de salud. Manuel Galvalisi, médico psiquiatra del hospital, insiste sobre la política reduccionista que afecta el servicio y realza la precarización laboral. “Con este último Gobierno pasamos de depender de la Nación a la Ciudad. En ese momento empezaron a haber problemas en los nombramientos. Ya no somos la cantidad de personal necesaria por la estructura. No se repone el cargo de la persona que se jubila y los pocos que quedamos nos estamos repartiendo. Cuando pertenecíamos a la Nación, teníamos la libertad de formar profesionales de acuerdo a la necesidad del hospital; ahora, es cada vez más difícil. Para entrar a una concurrencia, por ejemplo, tenes que dar un examen, exigen una determinada cantidad de horas trabajadas, hay que sacar un seguro de mala praxis…. Se puede hacer un hospital más ágil con integración a la comunidad, pero lamentablemente el capital humano se está perdiendo. Muchos profesionales están siendo absorbidos por el sistema privado y hay gente que se encuentra dispuesta a trabajar en forma gratuita con tal de formarse en una institución que siempre fue mirada con orgullo.”

“Se puede hacer un hospital más ágil con integración a la comunidad, pero lamentablemente el capital humano se está perdiendo. Muchos profesionales están siendo absorbidos por el sistema privado y hay gente que se encuentra dispuesta a trabajar en forma gratuita con tal de formarse en una institución que siempre fue mirada con orgullo”, dice Galvalisi

El 28 de diciembre de 2014 los legisladores María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra presentaron un amparo en la Cámara en lo Contencioso Administrativa solicitando la paralización de la construcción del Centro Cívico en el predio del Hospital Borda, impulsado por el Gobierno de la Ciudad. “El artículo 21 inciso 12 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires afirma: ´Las políticas de Salud Mental, reconocerán la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su condición de sujetos de derecho, garantizando su atención en los establecimientos estatales´. Destruir el Taller Protegido N° 19 fue leído por la comunidad como un avasallamiento de los Derechos Humanos que dicha Ley consagra,” señala Naddeo.

El Gobierno de la Ciudad plantea la apertura de centros de día ambulatorios con el fin de fomentar la inclusión del paciente en sociedad, ¿Cuál es su opinión al respecto?- preguntó ANCCOM a Naddeo.

Durante ocho años de gestión, el Gobierno de la Ciudad solamente puso en funcionamiento un Centro de Medio Camino o Residencia Protegida y un espacio para niños o adolescentes con situación grave de salud mental para externarlos del Hospital Tobar García. Los centros ambulatorios y los hospitales de día, así como las salas en los hospitales generales, prometidos un año atrás por la Legislatura porteña no han sido concretados.

¿Qué expectativa tiene con el próximo gobierno?

El próximo gobierno avizora mantener los mismos principios privatistas y conservadores en la gestión de salud y educación. Tendremos que desarrollar una estrategia de unidad de los sectores gremiales académicos y profesionales comprometidos con el derecho a la salud como derecho social garantizado por el Estado para encarar acciones que generen la adhesión de la comunidad.

Sep 29, 2015 | inicio

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición que poseen entre el 6 y el 7 por ciento de la población argentina, según la Fundación TDAH. La entidad calcula que en el ciclo primario argentino dos niños en cada grado cursan con este problema. Sin embargo, las escuelas todavía parecen reticentes a trabajar con ellos de manera integrada. A más de una familia que se encuentran en esta situación, los directivos les sugieren pasar a sus hijos a otra institución “que esté más preparada para lidiar con él”. De esta manera, estos chicos pasan de establecimiento en establecimiento sin encontrar una solución para mejorar su rendimiento escolar.

Medicar a niños y niñas como modo de reprogramar conductas consideradas “fallidas” es el camino que eligen algunos médicos, en medio de una red que incluye a psicólogos, maestros y padres. El manual que los orienta es el famoso DSM, un documento concebido en Estados Unidos que se aplica en casi todo el mundo con la fuerza de una ley. El texto define los trastornos mentales y establece una clara separación entre las conductas que se consideran normales y aquellas que que no. La socióloga e investigadora del CONICET Eugenia Bianchi plantea que, a partir de un determinado momento, todo lo anormal empezó a ser interpretado como patológico, y por eso la vía de la medicalización apareció como la “solución” a muchos problemas.

Para el manual DSM todos los problemas de la infancia y la adolescencia (autismo, hiperactividad, falta de atención y de concentración) tienen una raíz biológica o genética. Cualquier conducta que se aleje del patrón “normal” es interpretada en términos de trastorno. La punta del iceberg es el famoso TDAH, que muchas veces es diagnosticado cuando un chico se muestra inquieto o desatento. Lo que este manual no tiene en cuenta son los factores sociales, ambientales, familiares y los contextos en los cuales los niños y niñas crecen y se desarrollan. La psicóloga Gabriela Dueñas es uno de los mayores referentes a nivel nacional en el tema y ha escrito varios libros al respecto. Según ella, “el manual DSM dice explícitamente que a ninguno de estos trastornos hay que buscarle variables de carácter vincular, ligados a la crianza o a lo pedagógico escolar. O sea, padres y maestros: ustedes no tienen nada que ver con los chicos que hoy tenemos, ellos nacieron con deficiencias en los neurotransmisores de origen genético. Esto es muy funcional porque te corre del lugar, te des-involucra, te des-responsabiliza y más bien te pone en el lugar de ser una víctima de lo que te tocó: que te naciera un chico con estas fallas”.

En Argentina, la actual Ley de Salud Mental es el resultado de una larga lucha para ajustar la normativa a una visión más amplia de los conflictos en la infancia y juventud. Lo que se buscaba era no seguir el camino planteado por el DSM. La norma sancionada en 2013 se posiciona a nivel mundial como una ley de avanzada.

«El TDAH no tiene ningún marcador bioquímico ni genético», asevera el neurólogo León Benasayag.

¿Existe?

León Benasayag es médico neurólogo de niños y adultos y postula que uno de los trastornos más diagnosticados en la infancia, el TDAH (o déficit de atención), simplemente no existe. “El TDAH no tiene ningún marcador bioquímico ni genético; la prueba de que no existe está en que el diagnóstico se hace con una prueba llamada Test de Conners, donde lo único que se le pregunta al padre es si el niño es inquieto o desatento. Con esa base, lo que se hace es vender anfetaminas. Entonces los padres quedan contentos porque la intranquilidad del chico está originada por una causa genética, y todos los demás factores desaparecen”. Benasayag dice que el déficit de atención, más que un trastorno, “es una entidad que sirvió para justificar diagnósticos falsos, criterios medicamentosos, psicopedagógicos y psicológicos, de una industria que mueve millones de dólares”.

Graciela Del Valle, psicopedagoga desde hace 27 años, coincide con León Benasayag. Ella explica que existen variadas alternativas de tratamiento que no implican fármacos y sugiere: “el síntoma necesita ser interpretado, no acallado. Una buena terapia individual y familiar –desde el punto de vista psicoanalítico- es prioritaria, así como consultar a pediatras que descrean de la medicación, para evitar que esos niños lleguen a convertirse en futuros farmacodependientes”. Por lo pronto Del Valle también propone que los niños con desordenes de atención concurran a escuelas con matrícula reducida, sin alta exigencia académica “que sea inclusiva y tolerante para dialogar con la familia y los profesionales que atiendan al niño con el objetivo de pautar en conjunto horarios, expectativas y estrategias de enseñanza acordes al tratamiento”.

El problema es que, según profesionales que investigan la temática, en la práctica sucede algo muy distinto a los ideales de la ley. Muchas veces se aplica la visión biologicista del DSM. Escuchar a los chicos y chicas y no etiquetarlos con siglas es uno de los objetivos de los opositores al manual. Para ellos, la información genética es un dato más y no como un hecho irreversible. La psicologa Gabriela Dueñas plantea que “tenemos que ser muy prudentes cuando patologizamos conductas en la infancia porque eso puede hacernos creer, erróneamente, que la infancia es algo determinado genéticamente, cuando sobran evidencias científicas, incluso desde el campo de las neurociencias y de la genética, de que la niñez es pura construcción y pura posibilidad”.

Siguiendo los pasos del manual, los chicos terminan etiquetados. Dueñas dice que “entonces para tenerlo en la escuela común, se requiere de un certificado de discapacidad, un acompañante terapéutico, una maestra integradora. Todo esto hace que el niño termine señalado como “el enfermo” o “el discapacitado”. Hay un dato interesante sobre el aumento de solicitudes de certificados de discapacidad mental en niños en los últimos años por trastornos mentales. La fuente es en base al registro nacional de personas con discapacidad. Por ejemplo, en la franja etaria de chicos de 5 a 9 años, en el año 2009 se solicitaron 25 certificados de discapacidad mental; en el 2010 la cifra subió a 2.234 solicitudes; en el 2011 se solicitaron 4.381 certificados; en el 2012 fueron 7.469 solicitudes; en el 2013 se solicitaron 10.325; y en el 2014 se tramitaron 12.285 certificados. Si nosotros no advertimos esto y no hacemos algo, dentro de muy poco vamos a tener una sociedad conformada por trastornados mentales. Es una auténtica epidemia y va en aumento, de la mano del aumento de la importación de drogas y la venta de drogas psicoactivas para niños”.

Argentina tiene una Ley de Salud Mental avanzada y, además, participa hace cuatro años de la campaña mundial “STOP DSM”, que se sostiene en España, Portugal, Francia y Brasil, y a la que han suscripto diferentes asociaciones profesionales en el país. Bianchi afirma que “desde un posicionamiento de defensa del derecho a la salud y a la salud mental en los niños, estas asociaciones denuncian que la utilización del DSM para el diagnóstico de las denominadas ‘patologías mentales infantiles’, constituye, además de una violación a la Ley Nacional de Salud Mental, una contravención a la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.

¿Quién se hace cargo?

Por su parte, los niños TDAH tampoco reciben respuestas de las obras sociales, dado que no cuenta con cobertura para todos los casos. Esta situación dificulta la continuidad de los tratamientos, que generalmente implica gabinete psicológico-psicopedagógico, maestras integradoras, consultas neurológicas, terapia familiar y en algunos casos medicación. En 2014, los diputados Julio Martínez y Héctor Olivares presentaron un proyecto de ley en el Congreso Nacional para asegurar la gratuidad de los tratamientos por TDAH pero un año después aún no se ha trabajado ni siquiera en comisiones.

Hace cuatro años se sancionó en Mendoza la ley que crea el Programa Provincial de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Esta ley fue tomada como modelo para el proyecto impulsado por los diputados Martínez y Olivares, que propone un plan de acción nacional basado en la promoción, detección precoz y tratamiento con el objetivo de mejorar el rendimiento de los chicos en el aula y “garantizar al niño TDAH el acceso a una educación acorde con sus capacidades y habilidades, que le permita insertarse en su medio social y desarrollar sus potencialidades cognitivas”. Esto implica, tal como lo detalla el documento, que se inscriba al tratamiento del TDAH dentro de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) para obras sociales y empresas de medicina prepaga de nuestro país. De esta manera se garantizaría la cobertura a estos niños y sus familias.

Lo cierto es que en la actualidad los padres de niños TDAH no solo deben luchar contra las instituciones educativas que son reticentes a recibir a sus hijos, sino también enfrentarse a las obras sociales que evaden la responsabilidad de cobertura de estos tratamientos. Al respecto, el diputado Martínez aclara: “El espíritu del proyecto es que se incluyan todos los tratamientos disponibles al momento en que se sancione la ley y que el Ministerio de Salud pueda ir reglamentando cuales se incorporarán al Programa Médico Obligatorio, lo cual siempre involucra un proceso de negociación con las obras sociales y prepagas”.

Graciela Bartomeo, psicopedagoga que dirige la Fundación TDAH, indica que no todos los diagnósticos de déficit de atención tienen como tratamiento la medicación. Afirma que existen otras alternativas basadas en tratamientos “multimodales”, donde se integra un médico clínico, consultas neurológicas, gabinete psicopedagógico y psicológico así como herramientas de focalización del niño tanto en la escuela como en el hogar: “Son tratamientos largos y si los padres no tienen la posibilidad de que alguien les dé una mano con los costos, finalmente se abandonan”, aclara.

Bartomeo opina que esta inacción se debe a que el problema en los niños no es visible: por ejemplo se procura que los niños con síndrome de Down, problemas motrices o hipoacúsicos no asistan a escuelas especiales sino que sean integrados a las aulas normales, “pero al no tener síntomas físicos evidentes, el alumno con TDAH cursa como un maleducado, un caprichoso o un vago y no se lo toma como alguien con un trastorno”.

Según la psicopedagoga,“los niños con déficit de atención deben cursar en escuelas normales ya que este trastorno no es considerado una discapacidad”. Las características de este trastorno son muy diversas, en términos generales se trata de un problema neurobiológico innato y con una carga genética importante, persistente a lo largo de la vida. EL TDAH afecta en el rendimiento escolar debido a la corta capacidad de atención de los chicos que, a su vez, manifiestan escaso control de los impulsos, baja autoestima y dificultades de adaptación.

«Al no tener síntomas físicos evidentes, el alumno con TDAH cursa como un maleducado, un caprichoso o un vago y no se lo toma como alguien con un trastorno”, expresa la responsable de la Fundación TDAH.

Dos chicos por aula

La Fundación estima que en cada aula de escuela primaria hay por lo menos dos niños que presentan esta condición, advierte, además, que por desconocimiento de las autoridades escolares, los niños con TDAH son estigmatizados como alumnos caprichosos. En verdad, por la patología enfrentan diariamente dificultades para mantener la concentración, son desorganizados, se distraen fácilmente, olvidan las cosas y suelen tener baja tolerancia a la frustración.

Liliana Schre y Mario Benítez son los padres de Juan Gabriel, de 7 años, quien fue diagnosticado con TDAH y desde ese momento asumieron la tarea de buscar el tratamiento adecuado. La madre comenta que por falta de información institucional las escuelas no tienen conocimiento acerca de este trastorno: “Las maestras no están capacitadas para tratar con chicos como Juan, no saben cómo lidiar con ellos, lo único que quieren es sacárselo de encima”. Pese a seguir un tratamiento, Juan y otros niños se ven obligados a responder a las expectativas académicas sin tomar en cuenta las dificultades que conlleva este trastorno. Los maestros -agrega- suelen sugerirles a los padres proceder con más límites en la casa, más atención a las tareas y mayor exigencia en la conducta, cuando en realidad se necesita un tratamiento que combine estrategias diferenciales en el aula y contención psicológica, además de la obvia tarea de guiar y contener al niño en el ámbito familiar. Para la especialista, elevar la exigencia no resulta bueno para estos niños y termina por perjudicarlos: “Se debe trabajar en conjunto pero hay que resolver lo que es de la casa en la casa y lo que es de la escuela en la escuela”, subraya Schre.

En términos generales, los desórdenes de atención comienzan a hacerse evidentes en la edad escolar. Según Bartomeo, “la gran mayoría de las consultas que se reciben en la Fundación son por sugerencia de la escuela”. No obstante, las autoridades escolares parecen no tener información suficiente sobre el TDAH que permita garantizar a estos niños una educación integrada, ya que hoy no existe en nuestro país una ley nacional que establezca cómo debe brindarse este tratamiento ni tampoco qué medidas debe tomar el sistema educativo para poder trabajar con ellos.

Los padres que consultan sobre TDAH se encuentran con muchas contradicciones tanto en el tratamiento como el diagnóstico. Pareciera que según quien evalúe al niño los pronósticos varían y las familias quedan presas de diferentes opiniones según el profesional al que concurran. Liliana Schre explica que ya en jardín de infantes las maestras de Juan la citaban constantemente para comentarle situaciones en que el niño no se comportaba: “En salita de 4 su señorita me dijo que lo notaba disperso, que no se quedaba ni cinco minutos sentado en su sillita. Ahí lo llevé al pediatra y éste me derivó con una neuróloga. Ella a partir de unas pocas preguntas y sin mandarle a hacer ningún estudio lo diagnosticó y me dio una orden para consultar un psicólogo”, situación en la que continuó durante seis meses, en lista de espera y con las seis sesiones autorizadas por su obra social, “le bastaron sólo cuatro sesiones al psicólogo para decirme que la neuróloga estaba loca, que Juan no tenía nada y que su comportamiento era una respuesta a la falta de límites, así terminamos el jardín, sin saber nada en concreto”.

Mientras tanto, los niños se escolarizan mal, se frustran, no sociabilizan y son estigmatizados. Los padres se frustran también, pierden las esperanzas y obtienen como única solución cambiar a su hijo de escuela, una y otra vez, rogando encontrarse con una maestra comprensiva y abierta a escuchar las recomendaciones de los profesionales en el tema.

Bartomeo indica cómo puede ser la reacción de los padres al saber que tienen un hijo TDAH: “Hay algunos padres que no le dan importancia al diagnóstico pero la gran mayoría primero se asustan y no entienden, pero finalmente te dicen con alivio: ‘¡Por fin sabemos que tiene!´ Porque no hay nada peor que no saber qué le pasa, verlo sufrir y no poder ayudarlo”.

Liliana Schre y Mario Benítez pasaron por momentos como este: Juan Gabriel toma medicación hace poco pero también el tratamiento se compone de maestra integradora, reducción de horario escolar, psicólogo y, por supuesto, trabajo y contención en la casa. Pese a todo, los papás de Juan comentan que desde afuera sólo salta a la vista el tema de la medicación y resulta complicado explicar a quien no convive con un niño TDAH lo arduo que es el día a día: “Es súper difícil, parece pecado darle medicación a un chico. Todos piensan que a nosotros nos encanta medicarlo, me tratan de intolerante, de loca y me acusan de que quiero ver a Juan ‘dopado’. A Juan nada lo tranquiliza, se levanta y se acuesta hiperactivo, hace deporte y sigue igual. A la gente le encanta juzgarnos pero nadie se pone en nuestra situación”.

Ante el vacío institucional y la poca información sobre el tema, Schre decidió hace un tiempo abrir un grupo en Facebook para compartir experiencias con otros papás de niños con TDAH: “TDAH y yo – Argentina”. De esta manera, pueden ayudarse mutuamente en temas cotidianos y tener un respaldo aunque sea virtual a una situación en la que, por un lado, no son escuchados por la instituciones, y por otro, se ven juzgados por gran parte de la sociedad. El tratamiento para personas TDAH es largo y como explica Bartomeo “no existe una cura porque no es una enfermedad, sino que se controla con el tiempo”, y aclara que suele verse a la medicación de los niños como una medida fácil pero en realidad sólo se recomienda en situaciones graves, ya que en casos más leves se apunta que el paciente pueda focalizar y evitar perder su atención mediante diferentes técnicas psicopedagógicas que la maestra y el niño deben pautar en el aula. Esto sumado al seguimiento psicológico y familiar permite “reeducar al paciente y en la gran mayoría de los casos se logra cubrir las falencias naturales”.

Actualización 30/09/2015