Jun 8, 2016 | destacadas

El debate público por el impacto del ajuste presupuestario y los tarifazos en los servicios en las Universidades eclipsó en las últimas semanas una consecuencia inmediata del ajuste en las unidades académicas del Conurbano bonaerense: la lenta pero sostenida deserción de jóvenes estudiantes que ya no pueden afrontar los gastos de traslados básicos para continuar con sus estudios.

Referentes educativos y estudiantiles de las Universidades Nacionales de La Matanza (Unlam), de Lanús (UnLa) y de Avellaneda (Undav) consultados por ANCCOM describieron el nuevo escenario y plantearon los desafíos de la comunidad académica para intentar retener a sus estudiantes. Aunque las casas de altos estudios todavía no manejan estadísticas definitivas sobre el abandono, la caída de la matrícula ya está instalada como una tendencia que preocupa a las autoridades universitarias.

“No nos alcanza la plata para cargar la sube”, afirmó Emiliano Grillo, estudiante de la carrera de Trabajo Social y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús.

En el Conurbano, describió Grillo, la mayoría de los estudiantes “son hijos de laburantes, muchos son la primera generación de su familia que puede ir a la Universidad por lo que tienen recursos limitados”. Y subrayó: “Son laburantes, trabajan ocho horas y tienen que tomar dos o tres colectivos para ir a laburar. Y a eso se le suma el gasto del boleto para venir a la Universidad”.

Al fuerte aumento en el transporte, se le sumaron también las subas en materiales necesarios para poder estudiar como fotocopias y libros. “Muchos estudiantes se encontraron con una disyuntiva, en el análisis de ver qué hacen, si continúan o no estudiando, si cursan menos materias, si dan libres”, describió el referente estudiantil.

“Hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, por eso tuvimos una marcha en La Plata por el boleto educativo en la provincia de Buenos Aires. Frente a todo este tarifazo, principalmente en el transporte, lo mínimo que puede hacer el gobierno es pensar un poco en los estudiantes”, manifestó Grillo.

El boleto educativo en la provincia de Buenos Aires fue sancionado el año pasado por amplia mayoría parlamentaria y publicado en el Boletín Oficial bonaerense por Daniel Scioli al final de su mandato. La actual gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, debía reglamentarlo para su ejecución en febrero pasado, pero decidió ponerle un freno con el viejo argumento de la escasez de recursos presupuestarios.

Aunque las casas de altos estudios todavía no manejan estadísticas definitivas sobre el abandono, la caída de la matrícula ya está instalada como una tendencia que preocupa a las autoridades universitarias.

“Algunos alumnos ya empezaron a abandonar”, manifestó a ANCCOM Ana Moreno, docente de la UnLa y licenciada en Trabajo Social de esa casa de estudios. “Ya hay varios docentes que comenzamos a dar clases virtuales”, describió.

Ante esta situación, se sigue “promoviendo el sistema de becas que tiene la Universidad, un sistema de fondo solidario, que fue creado con la idea de acompañar a los estudiantes, para que puedan terminar sus estudios”.

La socióloga y docente Gabriela Mariño, referente de la junta promotora de la gremial docente ADUNA de la Undav, trazó un diagnóstico similar. “Estamos teniendo deserción de estudiantes que no están pudiendo llegar a la Universidad para pagar su boleto”, puntualizó en diálogo con esta agencia.

Nicolás Lozza, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza y referente de la agrupación estudiantil La Demo, sostuvo que el aumento del boleto “afectó más a los estudiantes que los propios cierres de cursos y que el propio presupuesto que pueda recibir la Universidad”.

“Hablé con estudiantes que me dijeron que directamente no podían estudiar o que tenían que dejar materias porque no les alcanzaba para pagar el boleto, hay estudiantes que tienen que viajar una hora, tomarse uno, dos, hasta tres colectivos en muchos casos y no pueden afrontar el gasto, entonces, obligatoriamente tienen que dejar de cursar alguna materia”, remarcó ante la consulta de ANCCOM.

Durante los últimos años, la implementación de un conjunto de políticas inclusivas en Educación Superior como la creación de nuevas Universidades Nacionales o la ampliación del sistema de becas e incentivos económicos llevaron a un exponencial crecimiento de la matrícula universitaria.

En el último anuario publicado por la Secretaría de Políticas Universitaria, en el año 2013 las Universidades Nacionales de la región metropolitana poseían un total 540.485 alumnos, con una inscripción de 11.978 nuevos jóvenes y un total de 27.942 egresados.

En la UnLa, la cantidad de estudiantes registrados pasó de 5.971 inscriptos en el 2002 a 12.825 en el año 2013, un crecimiento del 7,9% anual, según el anuario. Un proceso similar se registró en la Universidad nacional de La Matanza, en donde la población universitaria pasó de 20.515 en el 2002 a 36.338 en el 2013, un incremento del 5,8 %.

En el mismo informe, se indica que las becas destinadas a la educación superior, pasaron de 2.452 otorgadas en el 2002 a 45.513 durante el 2013, de las cuales 16.669 corresponden a las dadas directamente por las universidades y 28.664 formaron parte de las Becas del Bicentenario, entregadas por el gobierno nacional.

Los ajustes y aumentos definidos por el gobierno de Cambiemos basados en el “sinceramiento” de la economía pusieron en jaque tanto el funcionamiento de las instituciones públicas como la posibilidad de ingresar, permanecer y finalizar los estudios superiores a sus estudiantes.

El recorte presupuestario fue negado tanto por voceros como por el propio ministro de Educación nacional Esteban Bullrich quien, en declaraciones recientes a la agencia estatal Télam, sostuvo que “no hubo recortes ni desvíos de fondos de las universidades”, al referirse al envió de recursos a las provincias por unos 800 millones de pesos, los cuales tenían como objetivo primario, la inversión en educación primaria, secundaria y superior.

“Estamos teniendo deserción de estudiantes que no están pudiendo llegar a la Universidad para pagar su boleto”, dijo Mariño.

A las dificultades presupuestarias como consecuencia de las subas en los costos de los servicios públicos se sumó también la decisión de la Secretaría de Políticas Universitarias de “congelar” las obras destinadas a ampliación o mejoras. Nuevas aulas en el campus de la UnLa, una sede descentralizada de la misma Universidad en la localidad de González Catán y un polideportivo que fue devengado del presupuesto pero cuya construcción, por la suba de los costos en materiales, está detenida, sólo son algunos ejemplos del cuadro actual.

“Al ser universidades jóvenes se caracterizan por estar todo el tiempo en obra, se están construyendo”, enunció Grillo.Y agregó: “Se están haciendo aulas pero las obras están frenados, porque no está el presupuesto destinado. Al aumentar todos los precios, varió el presupuesto para esa obra”.

Además, explicó, se detuvieron “por una decisión de la Secretaría de Políticas Universitarias del actual gobierno, que quiere hacer una revisión y saber para qué están destinados esos fondos”.

En este mismo sentido, Mariño expresó que las universidades nacionales del conurbano “recién nacen y necesitan de un empujón un poco más fuerte por parte del Estado. Tenemos cinco obras en las distintas sedes de la Universidad que están paradas”, graficó.

Nacidas con el objetivo de establecer un vínculo profundo con los lugares en donde fueron creadas, las universidades del conurbano pasaron de pensar e implementar políticas educativas a imaginar cómo subsistir, a como pagar los servicios y mantener su funcionamiento.

La Unla (1989) y la Unlam (1995) forman parte de las seis universidades que fueron inauguradas en el período 1989 y 1995, durante los gobiernos de Carlos Menem y bajo el paradigma neoliberal, que se plasmó en la ley de Educación Superior de 1995.

La Undav (2009) forma parte de segundo momento de ampliación de las Universidades Nacionales, constituidas por el nuevo vínculo que se estableció entre el Estado y las universidades en las gestiones kirchneristas. A partir del 2009, se crearon también las Universidades de Moreno, del Oeste con cabecera en el partido de Merlo, la Universidad Arturo Jauretche en Florencio Varela, y la Universidad Nacional de José C. Paz.

La generación de recursos propios es una tarea en construcción. “La mayoría de las universidades del conurbano no tiene un recurso propio, no es que tienen fotocopiadoras como la UBA, no es que manejan comedores, las universidades del conurbano no manejan nada, no manejan un solo peso”, sostuvo Grillo.

“Nuestra Universidad tiene apenas recién años de vida. No trabaja con recursos propios, durante estos años nos hemos preocupado por implementar políticas públicas que siguieron sosteniendo una matrícula universitaria, que en nuestro caso es un 80 % de primera generación de universitarios, no estábamos preocupados en generar recursos propios, de todos modos la Undav si tiene una cooperadora”, aseguró Mariño.

Actualización 08/06/2016

Jun 1, 2016 | destacadas

Los médicos residentes de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en estado de alerta desde el 3 de mayo pasado. Si bien los profesionales de la salud acordaron en paritarias con el Gobierno porteño un aumento del 17,4% anual, la cifra no satisface las necesidades de los trabajadores residentes. Por eso, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez ya realizaron marchas y dos paros en el último mes. Además, se declararon en asamblea permanente.

Además del reclamo salarial, los residentes buscan mejoras de las condiciones de su trabajo y tener representación propia en las negociaciones. La demanda es realizada por gran parte de estos profesionales que prestan servicio en los 33 hospitales porteños, pero el cuerpo de médicos residentes del Hospital Gutiérrez es uno de los más organizados.

El aumento paritario pactado por la Asociación de Médicos Municipales, dirigida por Jorge Gilardi, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), está pautado en tres partes: la primera, de un 18,4% a cobrar a partir de mayo mes de mayo; la segunda, de un 7,4% a partir de septiembre, y por último un 8% que se haría efectivo en noviembre. Con disgusto, la Asamblea de Residentes y Concurrentes del Gutiérrez explican que el incremento representa “de enero de 2016 a enero de 2017, un 17,4% de aumento”.

A primera hora del miércoles 11 de mayo de 2016 los residentes del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutierrez llevaron a cabo un paro y realizaron una asamblea con residentes de otros hospitales para reclamar por el acuerdo de sus paritarias.

¿Qué es un residente?

El trabajo de un médico residente no es siempre valorado. “Piensan que no somos médicos. Sin embargo, ya estamos recibidos y matriculados”, explica Inés Gavagnin es R1, la categoría correspondiente a los residentes recién ingresados.

El período de residencia es una etapa optativa en la que los médicos buscan especializarse en alguna rama de la medicina. Los residentes de un hospital público ingresan por concurso. Según el puntaje obtenido, pueden elegir en qué institución trabajar. Una vez dentro del hospital, tienen cuatros años para profundizar en el área seleccionada y, por trimestres, van rotando por diferentes secciones dentro de la especialidad que eligieron.

La desconfianza en la labor del residente se suma a un cierto descuido por parte del sistema que los regula. La Ordenanza Municipal N° 40.997 (y sus modificaciones, que reglamenta la actividad de residencia), no concibe, entre otras cosas, la licencia por estrés. “La normativa contempla de la misma manera a un profesional residente de cirugía, a uno de psicología o a otro de trabajo social”, explica Gavagnin.

En el hospital, cada área tiene un jefe de planta y médicos que ejercen en el sector. Ellos son los responsables del trabajo en el lugar. Pero, en la dinámica actual, los que brindan la atención directa hacia el paciente en muchísimos casos son los residentes. Bajo la lógica de que “tienen que aprender” son ellos los que revisan, diagnostican y realizan las interconsultas con otros sectores. El horario de trabajo es de ocho horas diarias, con un mínimo de seis guardias por mes, entre las que se encuentran las de los fines de semana, que son de 24 horas.

El horario de trabajo de los residentes es de ocho horas diarias, con un mínimo de seis guardias por mes, entre las que se encuentran las de los fines de semana, que son de 24 horas.

Múltiples tareas

Guillermo Moscatelli es médico de planta, miembro del equipo de Parasitología y Chagas del Hospital Gutiérrez. “Si bien la responsabilidad de sectores tales como Internación o Guardia es de los médicos de planta –explica-, sin el trabajo de los residentes no podrían llevarse adelante los servicios”. Destaca que los residentes “ocupan el rol de un médico común” y agrega que “revisan a los pacientes, les sacan sangre y mandan las muestras al laboratorio. Hacen el trabajo de un médico y de un enfermero”.

En este contexto, los residentes se encuentran, también, inmersos en el abandono de los hospitales de la Ciudad. La falta de personal hace que terminen realizando tareas que no les corresponden, como las de los enfermeros, camilleros y hasta las de los trabajadores sociales. Gavagnin, quien trabaja en el sector de Internación Clínica, explica: “Son dos camilleros para todo el hospital. Entonces no los podemos contar. Estás una hora afuera, acompañando a la mamá, con el tubo de oxígeno y el nene en la camilla”. Además completa: “Tenemos mucho trabajo administrativo. Hay chicos que vienen con causas judiciales, familias que no pueden cuidarlos y el sector de Servicio Social tiene cuatro o cinco trabajadoras sociales para todo el Hospital. Entonces nosotros les hacemos los trámites, de leche o insumos, por ejemplo”.

Los profesionales señalan que no faltan medicamentos pero denuncian que carecen de elementos imprescindibles para las secciones administrativas y que las instalaciones del Hospital no están a la altura de las necesidades que se requieren para la atención correcta de los pacientes. Aún así, Gavagnin reconoce que las condiciones de trabajo para un residente del Gutiérrez son mejores a la de otros establecimientos públicos.

Con respecto al paro realizado por los residentes del Hospital Gutiérrez, los días 11 y 12 de mayo pasados, el Departamento de Prensa del Ministerio de Salud porteño expresó, sin identificar la voz de la declaración, su desconocimiento al trabajo del residente: “Sin ellos la atención se realiza igual, son los médicos de planta los que tienen la agenda del sector y hacen las cosas”.

Julián Rodríguez Kibrik tiene categoría R4 en el Gutiérrez -atraviesa su último año de residencia- y explica: “La situación de desprotección llega a que no se nos esté liquidando el sueldo como corresponde. El salario de un médico residente es 1,25 del salario de uno de planta por 24 horas de trabajo. Pero desde hace años, ese cargo es por 30 horas y eso no se trasladó a los residentes. Un R1 cobra en mano $13.500 mensuales con la responsabilidad que su cargo implica”.

Los residentes del Gutiérrez insisten con la reapertura de las negociaciones paritarias –reclaman un 40% retroactivo a enero- a pesar de que desde la Asociación de Médicos Municipales propone esperar hasta septiembre, cuando les darían representación en una mesa “pre-paritaria”. Los residentes van más allá y piensan elaborar un proyecto de una nueva ley de residencias, en la cual ellos puedan tener participación. Para esto ya cuentan con el asesoramiento de los legisladores Marcelo Ramal (Frente de Izquierda de los Trabajadores) y Carlos Tomada (Frente para la Victoria).

En el sector de la salud se dificulta la organización sindical. Dada la responsabilidad y dinámica propia de la tarea, nunca el paro es total. Cada profesional se maneja de manera autónoma y puede seguir trabajando a pesar de que se realice una medida de fuerza. Sin embargo, el 18 de mayo se realizó un paro de médicos de planta, también por reclamos referidos al bajo número acordado en paritarias con el GCBA. La salud pública sigue en crisis.

Actualizado 31/05/2016

May 26, 2016 | destacadas

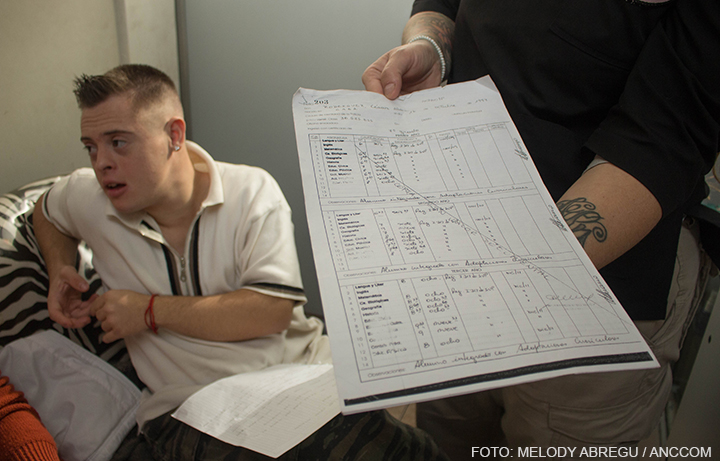

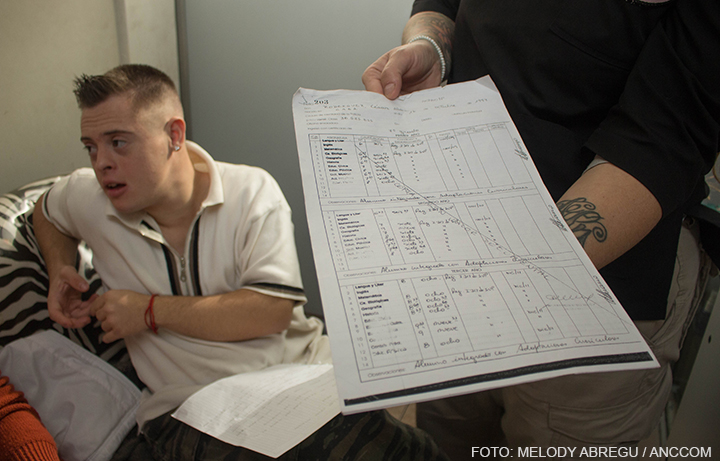

Alan Rodríguez, un joven de 21 años, espera que la Justicia porteña se expida sobre su reclamo para que el colegio donde cursó la secundaria le entregue su diploma. Mientras las autoridades del establecimiento educativo y del Ministerio de Educación porteño consideran que el chico no alcanzó los “contenidos mínimos” para recibir su título, los familiares del joven aseguran lo contrario. El caso de Alan se volvió la cara visible de una problemática subyacente en nuestro país: la educación inclusiva.

El reclamo de Alan está en manos del Poder Judicial porteño desde diciembre del año pasado, luego de que su familia presentar un recurso de amparo en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 a cargo de la jueza Elena Liberatori, en el que le exigen a las entidades educativas capitalinas la titulación que debería haberse otorgado hace dos años Alan finalizó la secundaria en el instituto San Vicente de Paul, un colegio católico del barrio de San Telmo en el que cursó, junto a su grupo de amigos, desde jardín. Fue el primero de la escuela en ser incluido bajo un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), convenio donde se explicitan los objetivos generales de aprendizaje y los específicos de cada materia con el acompañamiento de un maestro integrador. Bajo esos criterios, fue evaluado con notas que la familia veía plasmadas en su boletín cada bimestre: alcanzó un promedio final de 8,73. “¿El logro es del colegio por incluir a Alan, o del él por el esfuerzo realizado?”, se pregunta la mamá, María Florencia Innamorato. A la vez, destaca la decisión de dos de sus compañeras en estudiar psicopedagogía y psicología a partir de la experiencia vivida junto a su hijo.

Los argumentos que sostienen la negativa de la titulación descansan sobre el fundamento legal del libro matriz, un documento similar a una planilla de calificaciones donde se vuelca la información del boletín. “Como no nos dejaban verlo, nos preguntábamos qué tenía ese papel y por qué nos lo ocultaban, como si fuera la caja negra de los aviones”, asegura la mamá. Las autoridades del colegio se lo negaban alegando exclusivo acceso de la escuela y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), en representación del Ministerio de Educación. Ante la resistencia, acudieron a un escribano para labrar un acta exigiendo una fotocopia del mismo a las 72 horas. Allí pudieron constatar que ciertas materias como matemática, química, informática estaban en blanco, sin calificar. Según la abogada Mariela Galeazzi, coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “esto da cuenta de una irregularidad en el modo de llevar la escolaridad de Alan, donde se termina de plasmar el argumento discriminatorio y anticonstitucional”.

La postura de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, condice con la de la directora de la DGEGP, Beatriz Jáuregui, quien le dijo a Alan en la audiencia previa a presentar el amparo que jamás obtendría el título. La postura del Ministerio se dio a conocer por primera vez el 26 de marzo a través de una publicación en Facebook alegando la falta de contenidos mínimos alcanzados para la emisión del título. “Decir que no alcanza los contenidos mínimos es evaluar a la persona con parámetros distintos a los que se le propuso como estrategia de aprendizaje”, comenta al respecto Galeazzi.

“Quiero el título para seguir estudiando y trabajar”, asegura Alan, mientras que su madre contrapone: “Él no tiene que dar explicaciones de por qué quiere el título, las explicaciones se las tienen que dar a él”. Este año, el joven fue a un programa de formación de empleo en la Universidad Católica Argentina (UCA), mientras realiza una pasantía en una empresa, tal como exige el curso. También ayuda en el negocio familiar atendiendo clientes y tomándole sus datos, practica tenis y toca el cajón peruano en un grupo de percusión. Además, realizó varias actividades como el Curso de Primeros Auxilios y de Reanimación Cardio-Pulmonar, certificado por el Ministerio del Interior. “Cuando había que hacer una demostración a otros compañeros la hacía yo”, señala. Como también es instructor olímpico de arquería de FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco), le gustaría enseñar a otros chicos con síndrome Down. Sin embargo, su mayor interés, cuando tenga el título en mano, es estudiar informática.

El caso de Alan es paradigmático pero no el único ni el primero. Melina Quereilhac obtuvo su título después de nueve años, tras cursar en las mismas condiciones: con una currícula adaptada y un maestro integrador. También, cuenta la madre, existen casos de chicos que padecen síndrome Down y lograron obtener su título gracias a la vocación inclusiva de algunas escuelas que respetaron sus notas en el libro matriz, pero lo hicieron a espaldas de la DGEGP.

La presentación judicial fue acompañada junto a una batería de acciones para dar a conocer la situación y movilizar la opinión pública. Una de ellas fue impulsada en la plataforma Change.org bajo la consigna “Por mi discapacidad me niegan el título. Quiero seguir estudiando”, que lleva reunidas más de 158 mil firmas. El grado de exposición de Alan aumentó luego de presentarse en varios programas de televisión Al día siguiente de participar en uno de ellos, se dio a conocer la postura del Ministerio de Educación porteño a través de Facebook , que apelaba a la falta de contenidos mínimos aprobados. A los pocos días, la cartera lanzó otro comunicado, por el mismo medio, en el que exhibía información personal de Alan explicitando a qué año correspondían cada uno de los conocimientos alcanzados por el alumno. Al día siguiente de la publicación en Facebook, el 31 de marzo, la agencia Télam publicó una nota con las declaraciones de la ministra en las que dejaba en claro su posición: “El título no es una rifa”. Y calificaba de “manipulación política del caso por parte de algunas organizaciones sociales”. Galeazzi describe las declaraciones de la ministra como “una falta de respeto a todos los derechos de apelar a las instituciones públicas”.

Dado el tenor alcanzado por las declaraciones públicas, la familia prefirió mantener el bajo perfil y aguardar la sentencia de la jueza Elena Liberatori. Hasta entonces, en la secretaria del nivel secundario del colegio San Vicente de Paul se limitaron a decir que están esperando que le digan qué hacer. “Alan no tendría que dar explicaciones y ser reconocido en la calle por esta causa, debería ser natural encontrarte con él en una universidad”, enfatiza su papá , César Rodríguez, y agrega: “Como papás creemos que el tema de Alan es un puntapié para solucionar cosas que no están aun resueltas en la educación”.

Cuestión de ley

La familia Rodríguez cuenta con el respaldo del Grupo Artículo 24, una coalición de 137 organizaciones de todo el país que pide una educación inclusiva en todos los niveles educativos para personas con distintas discapacidades. El crisol de asociaciones confluye en un mismo objetivo: exigir a los estados el cumplimiento del Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que estipula lo siguiente: “Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la

formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”. La Convención está incorporada a nuestra legislación mediante la ley 26.378. La Coordinadora del Grupo Artículo 24, Gabriela Santuccione apela a la adecuación de las normas y prácticas que debería realizar la Argentina a la Convención, porque “no se trata de hablar de escuelas comunes o especiales, se habla de una escuela que agrupa a todos en un mismo aula”.

Actualizado 25/05/2016

May 10, 2016 | inicio

“Hace seis años que vengo a la marcha de la marihuana”, cuenta Pedro (43 años) mientras pica unas flores en la palma de su mano. “Y ésta es la primera vez que traigo a mi hijo -agrega-. Al principio, a mi mujer no le gustaba nada, y ahora, cuando no estoy, ella me cuida las plantas, me las riega. El cambio tiene que empezar por casa”. Después relame el papelillo que separó a un costado y arrugó con cuidado; finalmente enrolla un porro que termina algo compactado. Es sábado a la tarde y el sol empieza a calentar los ánimos en una nueva edición de la marcha mundial que promueve la legalización del cultivo y el consumo de cannabis. “¿Si me paró la cana por fumar? Pfff, vos no tenés idea”, cuenta con el porro todavía en su mano. No espera más, lo lleva hasta su boca, acerca el fuego a las flores y, entre bocanadas de humo, sigue su historia: “Tuve que pasar la noche adentro más de una vez”.

“La despenalización de la tenencia de drogas y del autocultivo de cannabis beneficia a los usuarios que son condenados a la ilegalidad”, explica Sebastián Basalo, Director de la Revista THC, una publicación especializada en el tema. “Este sistema hace que se consuman sustancias podridas que se compran en el mercado negro, y los usuarios ponen en riesgo su vida por ir a comprar esta sustancia. Esa es la situación que tenemos hoy”. Por eso, quizás, éste sábado 7 de mayo, mientras la Plaza de Mayo vive una de sus convocatorias más masivas, lo mismo ocurre en otras ciudades del país, desde Resistencia hasta Ushuaia. “La gran deuda política sigue siendo la modificación de la actual ley de drogas que sigue vigente y que se lleva consigo a más de 10 mil usuarios de drogas criminalizados por año en nuestro país”, expresa Basalo.

La gente comienza a reunirse desde temprano. El aire se caldea rápidamente y los puestos de comida no dejan de vender. Rubén (59 años), que va con su carrito de hamburguesas a todas las marchas, asegura que “ésta es la mejor de todas porque los chicos tienen buena onda y no hay agresividad”. Mientras da vuelta una hamburguesa, sigue hablando: “Hoy traje patys, chori y bondiola, y ya vendí casi todo. Las ventas significan la gente que viene, que es cada vez más, y el gobierno éste, o el que vendrá, va a tener que tomar medidas urgentes”. Un poco más alejado, frente a la Casa Rosada, un cartel que dice “Mari Brownies, recetas de mamá” llama la atención de muchos chicos. “Despenalizar el autocultivo y regular las vías de acceso, sobre todo al cannabis medicinal, son urgencias que deben modificarse de la actual ley de drogas”, expresa Sebastián Basalo. “Si una persona tiene problemas por consumo de cualquier sustancia, lo único que hacemos mandándolo preso es estimular ese problema de consumo y alejarlo del sistema de salud. Por eso la despenalización implica no sólo el respeto por los derechos individuales de las personas, sino por los derechos humanos más fundamentales: la libertad, la salud, la seguridad personal”.

De a poco, la Plaza de Mayo se convierte en un verdadero festival. Tambores, timbales y trompetas musicalizan la escena. Es una tarde cálida de otoño, después de varios días de frío, y los chicos no dejan de sonreír al sol. La policía corta el acceso a la plaza desde las distintas diagonales, pero no se anima a ser parte de la fiesta. “Hasta ahora nos propusimos terminar con el narcotráfico disparando tiros a los que producen y metiendo presos a los que consumen, creyendo que así va a disminuir la demanda y el consumo”, dice Basalo. “Lejos de que ocurra esto, circulan cada vez más sustancias adulteradas, y ese dinero va a parar a los bolsillos de los narcotraficantes, a tipos que generan violencia social”. Muchos de los presentes saben y entienden eso. A varios les ha tocado vivir las prohibiciones de un Estado que ignora su situación y al que hoy piden la regulación total del cannabis. Piden que se termine la persecución a los consumidores. Piden que se respeten sus derechos individuales y que se garantice la seguridad social. “El control total por parte del Estado implicaría que el dinero que va a los narcotraficantes vaya, ahora, a las personas que se mueven por fuerza de trabajo y que el Estado pueda recaudar impuestos a partir de esas ventas y destinar ese dinero a programas de prevención y asistencia”.

En la carpa del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se juntan firmas para un proyecto de ley integral: despenalización, regulación y legalización son las tres palabras destacadas. Federico Moreno, militante del MST, pide a todos que firmen con cuidado y sin prisa. Hay espacio para todos. “Es una cosa ilógica criminalizar el cultivo de una planta -dice Federico-, tanto como creer que la marcha no ayuda en nada. Muchos derechos democráticos se conquistaron con movilización. Los juicios a los militares, el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género. Este es uno de ellos”. Los jóvenes van formando una fila sinuosa. Mientras esperan, debaten acerca de los objetivos de la marcha y se preguntan si realmente da algún resultado. Para Joaquín Manso, militante del Frente para la Victoria (FPV), la marcha “termina estigmatizando más de lo que termina liberando porque no tiene una iniciativa política que termine materializando sus demandas”. Para él, la convocatoria debería darse más como una iniciativa política y mucho menos como un festival.

Pasadas las tres de la tarde, la multitud comienza la habitual movilización por Avenida de Mayo hacia la Plaza de los Dos Congresos. Este año, la marcha en la Ciudad de Buenos Aires va encabezada por niños con epilepsia refractaria que dependen del cannabis porque los fármacos no surten efecto en ellos. Sus familias los apoyan la legalización. Detrás de ellos se elevan grandes carteles que dicen “el dolor de nuestros hijos no espera”. “Esas familias son personas que no pueden esperar más y exigen al Estado la urgente despenalización del cannabis medicinal”, comenta el Director de THC. “Cada día que pasa, la salud de esos chicos necesita de la marihuana para tener una calidad de vida más digna, y exigen que el Estado se haga cargo de un tema que ignora hace tiempo a través de las prohibiciones”. La demanda, este año, se centra en la modificación de la actual Ley de Drogas. “En este petitorio, pedimos la derogación de la legislación -dice Federico- “que incluye a la marihuana como una droga ilegal y eso impide su uso para fines medicinales o de investigación científica”.

La multitud avanza a paso lento y decidido. A diferencia de muchas otras movilizaciones, son los niños los que hoy guían a los adultos. Ellos abren el camino, recorren la avenida que tantos reclamos ha vivido y marcan su ritmo y dirección. Son niños,, pero hoy, también, son los principales sujetos políticos, los protagonistas de una historia que pide que se regularicen sus derechos, que se tengan en cuenta sus formas de vida, que se escuchen sus reclamos de voces infantes. “La actual realidad se hace insostenible, y si el gobierno no toma una decisión de forma urgente, la situación puede explotar”, advierte Basalo y concluye: “Hay que avanzar en la reforma de la actual ley de drogas, porque cuanto más tiempo se demore el gobierno, más vidas se van a cargar”.

Actualizada 11/05/2016

May 4, 2016 | inicio

Daniel Bambicha fue entrenador del Equipo Nacional de Yachting que consiguió, en los últimos certámenes olímpicos, cinco medallas para Argentina. Sin aviso previo y en la cuenta regresiva hacia los Juegos de Río de Janeiro, que comenzarán el 5 de agosto, lo despidieron. En su historial están las dos medallas de plata que logró en Atlanta 1996 y Sidney 2000 Carlos Espínola, que en tándem con Santiago Lange obtuvieron, además, otras dos de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008; a la quinta presea, también de bronce, la consiguió la dupla de Juan De la Fuente y Lucas Calabrese, en Londres 2012. En los juegos de Barcelona en 1992, además, entrenó a la dupla Javier Frana-Christian Miniussi, que ganó la medalla de bronce en el doble de tenis. Desde el año pasado Bambicha dirigía, además, el Programa de Entrenamiento Integral en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

¿Cómo conoció la noticia de que ya no era parte del equipo y qué explicaciones recibió al respecto?

El secretario de deportes, Carlos McAllister, es también el secretario del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y desde las dos entidades me desvincularon del equipo de vela. Hoy estoy sin trabajo, me enteré porque fui al banco y me di cuenta de que no estaba depositado mi sueldo. Llamé por teléfono, pregunté qué había pasado y me dijeron que la Federación de Yachting (FAY) había solicitado mi desvinculación; pregunté por qué pero no me dieron ninguna explicación. Normalmente estas cosas no se resuelven por ese lado, no hay una argumentación técnica, ni ninguna problemática económica o de estructura, porque podría darse que te digan que consiguieron otro entrenador. Pero eso no pasó y no recibí ninguna explicación.

¿En qué consistía el Programa de Entrenamiento Integral?

En el programa converge toda la intelectualidad del conocimiento científico que hay en el deporte y a través de él llega a las diferentes selecciones y equipos nacionales. Era muy interesante porque estaba todo dentro de la órbita de la Secretaría de Deportes en el Cenard, el lugar natural donde se entrena. Diferentes deportistas y equipos accedían de manera interactiva a estos profesionales: un velocista, por ejemplo, podía ir y entrenarse con un especialista en levantamiento de pesas, y entonces ese velocista se nutre de un profesional que conoce muy bien su materia. La intención era tener un alcance nacional, habíamos hecho un ensayo a nivel local y había tenido muchísimo éxito.

¿Por qué cree que decidieron desvincularlo?

Generalmente la conducción, desde donde se toman las decisiones, no está conformada por los más capaces sino por gente que ha sabido conservarse en ese puesto. Para las personas que trabajamos de otra manera y tenemos objetivos claros y distintos nos resulta muy difícil entrar en ese sistema de lobby, conveniencias, acomodos. Nuestro deporte no está conducido por los más capaces, los que lo eran se han ido y están trabajando en otro lugar. Yo soy simplemente un ejemplo más de todos los que han pasado y han intentado hacer algo por nuestro país.

Antes de enterarse de que estaba fuera del equipo de vela, ¿logró reunirse con el secretario de deportes Carlos McAllister para solicitar una mejor paga?

Me dijo que iban a atender mi reclamo y que lo iban a solucionar rápidamente. Nunca se solucionó, pasaban las semanas, hablé con varios dentro de la misma estructura pero es muy fácil lavarse las manos. La Federación dice que la decisión fue del Enard, el Enard dice que fue la Federación, y así se pasan la bola entre todos. La sensación que me dio es que nunca me escucharon. Todos tienen otro interés que el deporte en sí, el objetivo es político.

¿Hubo más despidos en los últimos meses?

En muchas áreas de la estructura tengo entendido que sí. Hay mucha gente que se ha acercado, especialistas en la educación, por ejemplo, y no han tenido una recepción adecuada. La gente vive, no puede estar esperando eternamente una respuesta. Hay programas que tenían finalidades específicas que se descontinuaron y podrían haberse mejorado, pero sacarlos sin respuesta no es bueno. Esto demuestra el carácter de quienes toman la decisión. Te dicen “andate” y no les importa qué estabas haciendo y cómo. Yo les pregunto a todos si alguien sabe cuáles es la política deportiva de nuestro país. No escuché a ningún dirigente decir cuál es. Todos dicen “vamos a apoyar”, pero eso no resuelve nada. Me gustaría escuchar cosas concretas. Muchos de los deportistas se callan y no dicen nada porque tienen miedo de perder lo que tienen, y así esto nunca cambia. En los ‘90 esto ya pasaba, había gente que viajaba por acomodo y sin tener mérito suficiente. En todos los ciclos olímpicos se habla de lo mismo, del esfuerzo que hacen los deportistas, que se enfrentan con grandes potencias y que se encuentran en inferioridad de condiciones, gente que no estaba bien acreditada, y nos lamentamos de los resultados. La prensa habla de los números y nunca se pregunta por qué pasa.

«La conducción, desde donde se toman las decisiones, no está conformada por los más capaces sino por gente que ha sabido conservarse en ese puesto», declara Bambicha.

¿Recibió llamados de sus colegas o de los deportistas?

Sí, los deportistas están muy indignados con esta situación, no lo pueden creer. Y colegas también: si a alguien de trayectoria le pasa esto, no saben qué puede pasar con ellos. Es un país que castiga a las personas que obtienen resultados y trabajan.

¿Cómo continúa su vida en lo profesional?

Tengo la posibilidad de trabajar en otros equipos internacionales, pero mi proyecto familiar es más importante que todo. El deporte debería ser un programa a 30 años para poder ver resultados y tener una certeza de algo, y la Argentina no tiene ningún programa. Yo no veo a ninguno de los que están con ese espíritu y no veo gente que esté trabajando sobre eso.

Si lo llamaran para continuar con el Programa de Entrenamiento Integral en los próximos meses, ¿qué respondería?

No los veo tan virtuosos como para tomar una decisión así. No creo que tengan la sabiduría como para corregir los errores que han cometido. De hecho, ya he tomado otro rumbo y estoy iniciando otras cosas, porque tengo una familia que mantener. Pero sí me interesa comunicar esto, es el valor agregado que le quiero dejar a esto. Las seis medallas ganadas tienen que servir para que otros chicos intenten hacer algo y yo tengo un compromiso con ellos, porque es algo que construí hace muchísimos años y algo tengo que dejar, por lo menos lo tengo que intentar.

¿Cómo va a vivir los próximos Juegos Olímpicos?

Creo que voy a tomar mucha distancia, nunca vi un juego por televisión y siempre tuve la fantasía de poder estar en un sillón mirando los juegos. Esta vez no creo que los mire porque si bien entiendo mi realidad, también sé que es un proceso que no deja de ser doloroso. De hecho, por ejemplo, tener que ir a hacerme una obra social me duele, porque me conecta con eso. Tengo que soltar todo esto, dejar que pase el dolor, porque después encontraré donde volcar mi pasión. Voy a aprovechar todo ese período para hablar y levantar la bandera de la injusticia y del no reconocimiento. Hay que tratar de que se respete y se tenga en cuenta el deporte para que ocupe un lugar de mayor importancia.