Sep 2, 2015 | inicio

“El SAME no entra en nuestros barrios. ¿Y vos, vas a votar al PRO?” reza el stencil en una de las paredes descascaradas de la Villa 31, en el barrio de Retiro. “La situación es que en las villas de la ciudad de Buenos Aires hay pocos centros de salud que no dan abasto, no ingresan las ambulancias con el tiempo necesario para que no se mueran nuestros vecinos. Y lo mismo pasa con los bomberos voluntarios, entonces ingresa la Policía Federal con todo lo que esto conlleva”, comenta Marina Joski, militante del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), la Corriente Villera Independiente (CVI) y referente de la recientemente inaugurada Central de Emergencias Villera.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), si bien brinda un servicio gratuito de atención de urgencias dentro de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con 170 ambulancias, sólo entra a las villas custodiada por la policía. “Uno de los temas centrales es que se mueren niños y adultos porque las ambulancias entran si y sólo si los acompaña la Policía Federal, entonces nosotros, cada vez que tenemos una urgencia, tenemos que llamarla porque creen en el discurso de que nuestros barrios son sinónimo de inseguridad. Hace muy poquito, en la Villa, Rodrigo Bueno, un niño cayó por un pozo ciego y no murió por el golpe, murió ahogado porque tardaron una hora y media en llegar la ambulancia y los bomberos. Lo mismo nos pasa en Retiro, un chico con epilepsia no es atendido en un ataque y el pibe muere por esto”, explicó la militante.

Vecinos de la Villa 31.

A partir de esta situación, los vecinos organizados en la CVI realizaron una larga protesta el 21 de abril de 2014, con la instalación de la famosa carpa villera en la Plaza de la República que mantuvieron allí durante casi dos meses: “Hace años que nos venimos organizando en la lucha para que las ambulancias paren dentro de cada una de las villas. El año pasado montamos una carpa durante más de 54 días con una huelga de hambre, que hicieron 120 referentes de nuestros barrios, militantes de organizaciones y referentes culturales”, manifestó Joski.

Producto de esta demanda, que exigía a las autoridades del Gobierno de la Ciudad la urbanización con radicación de los asentamientos y que declare la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa en las villas, los vecinos lograron la adquisición de cuatro ambulancias con las cuales crearon la Central de Emergencias Villera: “Para levantar la carpa el Gobierno de la Ciudad firmó un compromiso de obras específicas de urbanización en cada una de las villas. Intervino la Defensoría del Pueblo en la mediación y también se firmó un acuerdo que establecía que la Corriente Villera iba a tener una ambulancia para cada uno de los barrios. Esto no fue así, pero nosotros pudimos comprar cuatro ambulancias y gestionarlas”.

La referente villera manifestó que el desafío de tener estas ambulancias era lograr que no funcionaran de la misma forma en que lo hacen los sistemas de emergencias convencionales, sino darle la impronta comunitaria y la participación. “Lo que hicimos fue hacerlas conducir por vecinos y vecinas. Están asistidas, no por médicos porque no nos dan los presupuestos, sino por enfermeros y paramédicos que también son de los barrios”.

El paramédico voluntario, Carlos Franjo.

Central de Emergencias

La central en sí no tiene visibilidad, está ubicada en el barrio de Constitución y desde ahí un operador coordina todas las ambulancias al servicio de los barrios de Retiro, Bajo Flores, Lugano, Cildañez, Barracas, Los Pinos, Fátima y Esperanza. “Algunas están sólo en un barrio, como en Retiro y Bajo Flores, y las otras que están en Barracas y Comuna 8, son unidades de traslado que pueden circular en cualquiera de las direcciones. El desafío es poder operar las cuatro ambulancias y que nadie se quede sin atención”, afirmó Joski.

En la villa 31 y 31 Bis, con sus calles de tierra y charcos de agua, detrás del playón y junto a la Capilla Nuestra Señora de Luján está la ambulancia villera a la espera de algún llamado. Es conducida por el vecino Richard Palacios (23) y atendida por el paramédico Carlos Franjo (50).

Ambos operan de manera voluntaria: “Soy paramédico hace 27 años y hace cinco meses me propusieron trabajar en el sistema de emergencias para ayudar a la gente del barrio. Desde entonces cumplo esa tarea y atiendo todo tipo de casos”, expresó Franjo. Por su parte, Palacios comentó: “Soy de la Villa 31 y soy el chofer de la ambulancia de la villa. Me contrataron a través de los delegados, que me conocían, y como soy de acá conozco las manzanas para llevar a una intervención rápido”.

La Central de Emergencias cuenta con tres números telefónicos, un handy y un celular. “Cuando sale una ambulancia de la villa queda otra a la guardia de dos barrios, a la espera de un llamado”, comenta Joski.

Las ambulancias no sólo atienden emergencias médicas, sino que también brindan atención primaria de la salud, ofrecen un servicio gratuito de electrocardiogramas cada quince días y realizan traslados programados dentro de las villas porteñas. “Todo es autogestivo y fruto de la lucha directa de los vecinos organizados en la Corriente Villera Independiente. Todo el servicio que se realiza es gratuito”, afirmó la referente.

Con respecto a la receptividad de los hospitales comentó: “En el Piñeiro no tenemos problema, las veces que hemos ido al Argerich tampoco; el Garrahan nos tiene que atender y el Fernández también. Son hospitales que tras muchas veces de ir y plantarnos y defender el lugar de la ambulancia, se ha conseguido”.

El Centro de Emergencias Villera realiza distintos tipos de atención: partos, accidentes, robos, politraumatizados, entre otros servicios. “Además -afirma Joski-, ingresa al barrio y hace diagnóstico de tuberculosis, diabetes, hipertensión, seguimiento específico, masaje kinésico en el caso de broncoespasmo. La idea es resolver la mayor cantidad de casos en el lugar, evitando el traslado. Aproximadamente hacemos siete intervenciones por día en cada uno de los barrios”.

Los vecinos de las villas también cuentan desde hace más de seis años con tres Centros de Salud para realizar consultas: “Son conducidos por promotores comunitarios en salud formadas durante un año y médicos de la Facultad de Medicina de la UBA. Intentamos quebrar con la lógica de la salud médica hegemónica, el concepto del paciente, la idea de que la salud es un privilegio que dictamina un profesional. Se trata de centros comunitarios populares de salud”, aseguró la referente villera.

Con respecto al ingreso de los bomberos voluntarios en las villas, Joski expuso cuál es la situación: “Los mismos vecinos del barrio logran apagar el fuego mucho antes de que lleguen los bomberos de la Policía Federal, porque otros bomberos no ingresan. Apagan los incendios con lo que tienen. Por eso decidimos hacer un proceso largo de formación masiva para responder ante un siniestro: primeros auxilios y primeros conocimientos de rescatismo. De ahí surgieron los mejores que conformarán el cuerpo de rescatistas y socorristas villeros”. La referente explica que este proyecto aún sigue en formación. “Como rescatistas y socorristas nos acercamos puerta a puerta. Lo que hacemos es patrullar, circular el barrio y encontramos ahí el siniestro”, expresó.

Consultado por ANCCOM sobre esta forma de autogestión de la salud, el Gobierno de la Ciudad no dio respuestas. Joski lo responsabiliza por la situación en las villas: “Las responsabilidades son el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Hábitat e Inclusión que no cumple con las obras. Es el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional que destinan escasos recursos a las villas porteñas. No se urbanizan y por eso no ingresan los bomberos, las ambulancias y tenemos grandes problemas de salud”, afirmó.

Sep 2, 2015 | inicio

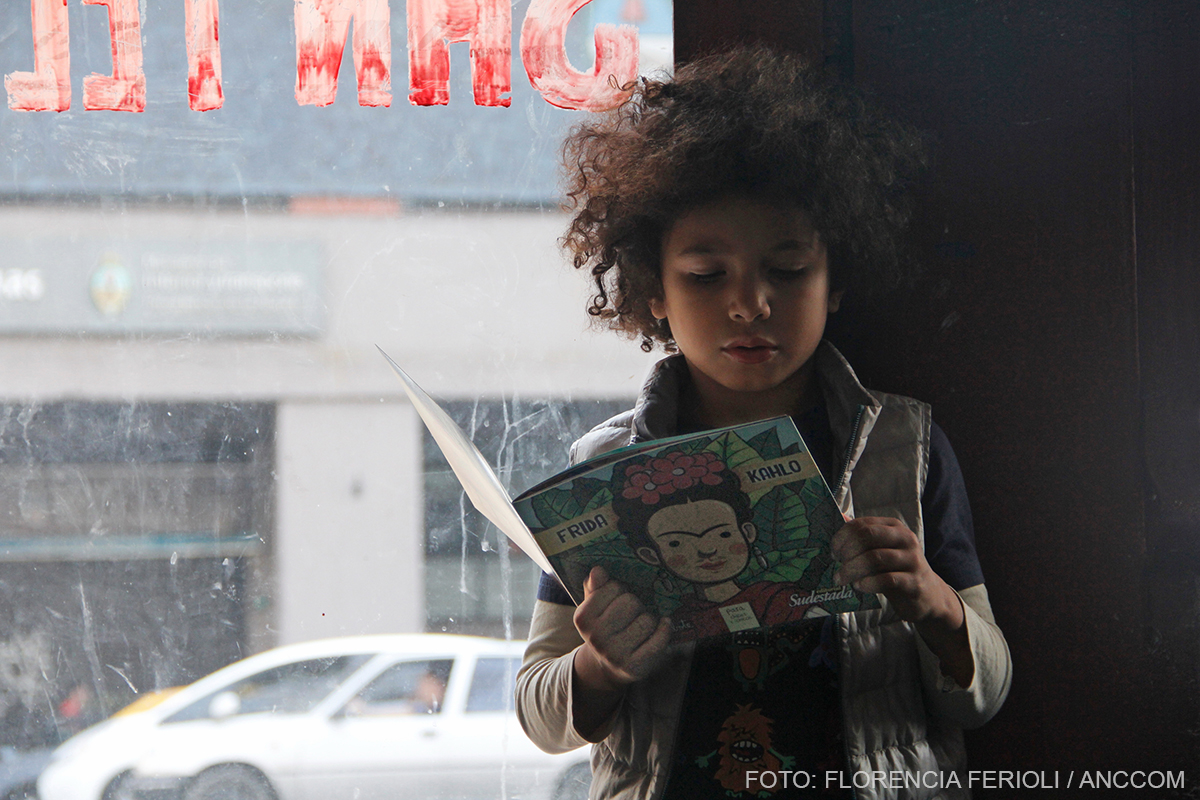

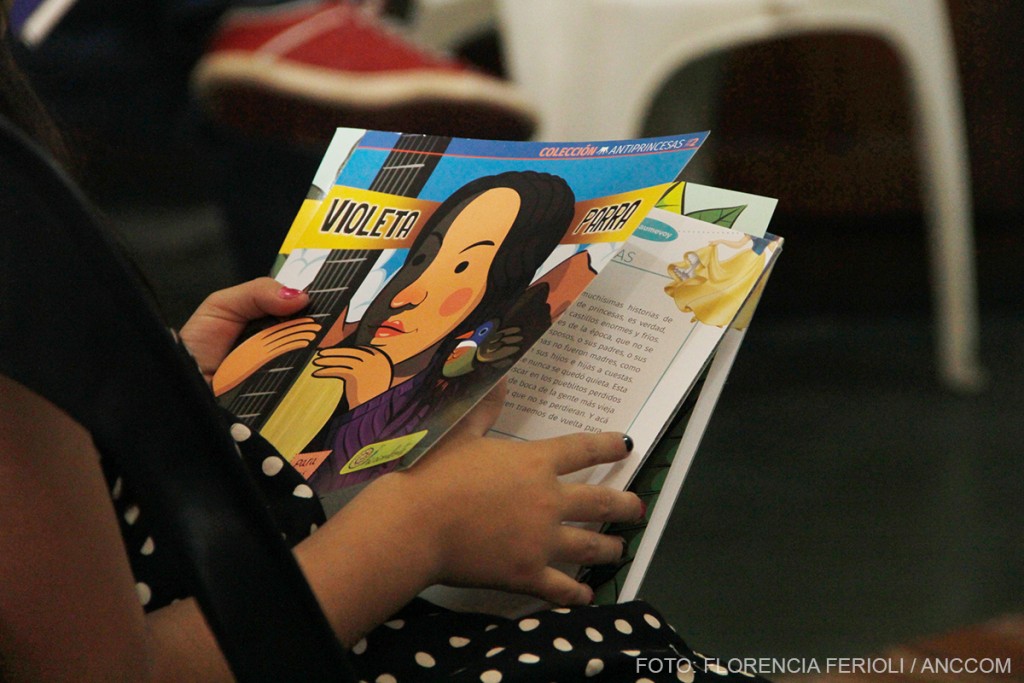

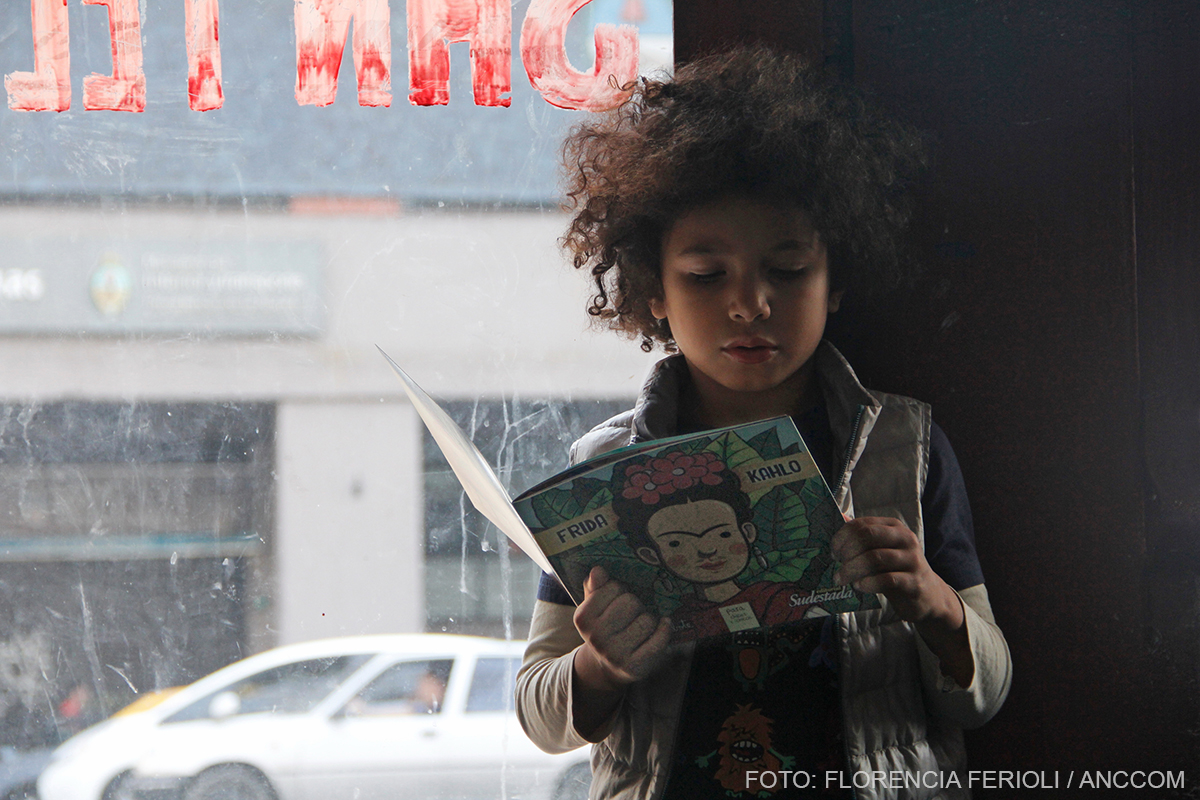

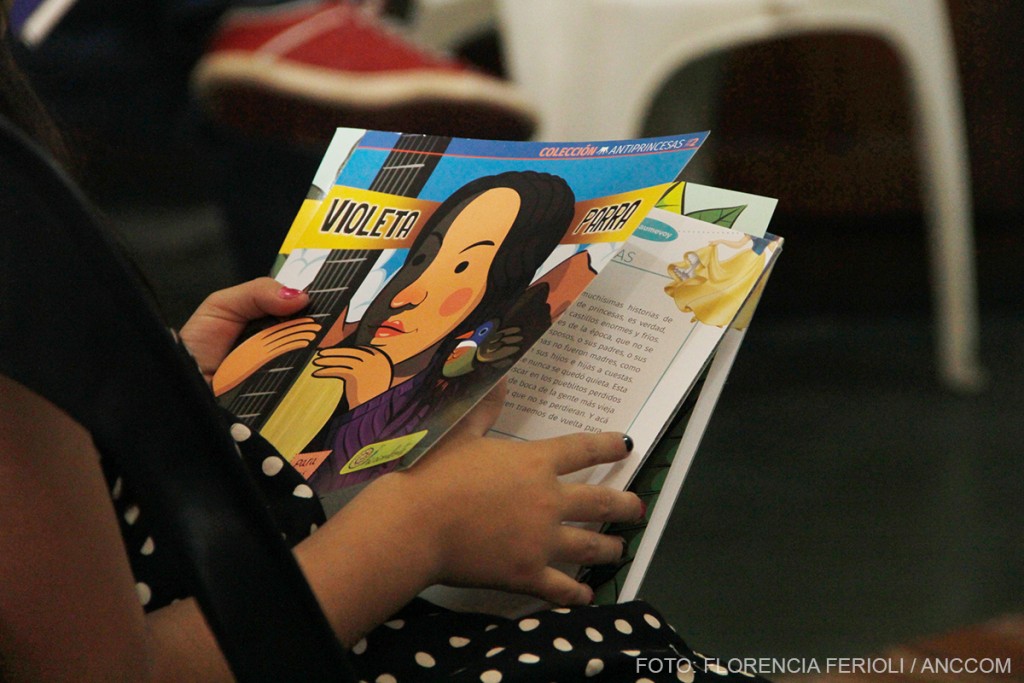

“Las Antiprincesas son mujeres de nuestro continente. Las princesas son europeas, lejanas, hablan de castillos, pero nuestro continente está poblado de mujeres que hacen otras cosas “, explicó Nadia Fink, autora junto al ilustrador Pitu Saá de los libros infantiles de la colección Antiprincesas. El sábado pasado, en la presentación de la serie en el Centro Cultural Severino di Giovanni, de San Telmo, amplió ante decenas de niños y niñas: “Queremos romper el estereotipo de esas mujeres estáticas y tan bien vestidas esperando que venga el príncipe a rescatarlas, a crearles una vida. Las antiprincesas se crearon a sí mismas”. Los primeros volúmenes de la colección, editada por Chirimbote y Sudestada, cuenta las historias de Frida Kahlo y Violeta Parra en un formato accesible para los más chicos. En la presentación, autora destacó que, ante el aluvión de imágenes importadas y estereotipos de princesas que reciben los niños -y sobre todo las niñas-, queda poco lugar para los personajes más cercanos culturalmente: “La historia deja un poco de lado a las figuras femeninas. Queremos descubrir esas historias y contárselas a los más pequeños, porque nuestras niñas son bastante diferentes a lo que quieren imponerles y queremos con estos relatos que se sientan más reflejadas”.

La autora Nadia Fink y el ilustrador Pitu Saá en la presentación de la colección de libros Antiprincesas.

Luego de unas breves palabras, Fink presentó al dúo musical integrado por Malena Frigoli y Diego Cueto quienes interpretaron canciones de Violeta Parra mientras Pitu, el ilustrador, dibujaba a la cantante chilena en un trípode, a la vista de todos. Frigoli, la voz del dúo musical, comentó antes de la interpretación de “Amigos tengo por cientos” por qué le resultó interesante la figura de la cantautora: “Salió del lugar de artista para ser una verdadera comunicadora. Cumplió la función del canto: recopilar y contar lo que sucede en otros lugares, dando lugar a voces silenciadas”. Mientras seguían sonando canciones, los anfitriones propusieron a chicos y grandes dibujar a una antiprincesa al compás de la música de Frigoli y Cueto. Según Nadia Fink, el dibujo colaborativo tiene como objetivo construir en conjunto otras miradas, otros paradigmas. Y es justamente esa visión la que caracteriza a la colección Antiprincesas: “Las princesas que vemos en tantos cuentos clásicos piensan en salvarse solas. En contraste, las Antiprincesas siempre están tejiendo redes, pensando colectivamente. En el caso de Frida, por ejemplo, estuvo en medio de la revolución mexicana, y en el caso de Violeta, promovió artistas nuevos, rescatando voces que volvían al pueblo”. La autora también explicó que tanto Frida Kahlo, “la princesa azteca”, como Violeta Parra, “la princesa nómade”, tienen en común haber dejado de lado el rol, relegado y sin importancia, que socialmente se les quería imponer. Se hicieron, en cambio, dueñas de sus propias vidas.  Pitu, quien puso imagen a estas historias, dijo que esta colección es un mensaje sobre los estereotipos que llegan tanto a niños como a niñas: “Queremos mostrar que hay un discurso hegemónico con un solo ideal de belleza, cuando en realidad hay muchos tipos de belleza. Por ejemplo, a todos Frida nos parece hermosa y, si lo pensamos, ella no coincide con lo que se nos impone como una mujer hermosa”. Y agregó: “No se trata de atacar un discurso, sino de abrir el juego para que se escuchen más voces”. El ilustrador comentó también que en sus dibujos quiso representar toda la belleza de estas mujeres, la fortaleza de Frida y la humildad de Violeta, ambos valores ligados a la belleza que no se basan solo en el aspecto físico, como los estereotipos suelen establecer. La autora de los textos coincidió y destacó la importancia de dar un debate en el presente: “El contexto es propicio, por ejemplo, con la consigna ‘Ni una menos’, o con la ley de matrimonio igualitario y otro montón de cosas en las que se ha avanzado. Si la colección tiene la repercusión que tiene es porque hay niños y niñas que están abiertos y preparados para recibir estos materiales”. Fink adelantó que la próxima antiprincesa será Juana Azurduy y el libro estará disponible en octubre. Pitu anticipó cómo será la imagen de esta nueva mujer de la colección: “Para Juana estamos pensando colores rojos que hablen de la guerra, del Alto Perú, así como también muchos colores tierra. Todo lo que muestre una personalidad fuerte”.

Pitu, quien puso imagen a estas historias, dijo que esta colección es un mensaje sobre los estereotipos que llegan tanto a niños como a niñas: “Queremos mostrar que hay un discurso hegemónico con un solo ideal de belleza, cuando en realidad hay muchos tipos de belleza. Por ejemplo, a todos Frida nos parece hermosa y, si lo pensamos, ella no coincide con lo que se nos impone como una mujer hermosa”. Y agregó: “No se trata de atacar un discurso, sino de abrir el juego para que se escuchen más voces”. El ilustrador comentó también que en sus dibujos quiso representar toda la belleza de estas mujeres, la fortaleza de Frida y la humildad de Violeta, ambos valores ligados a la belleza que no se basan solo en el aspecto físico, como los estereotipos suelen establecer. La autora de los textos coincidió y destacó la importancia de dar un debate en el presente: “El contexto es propicio, por ejemplo, con la consigna ‘Ni una menos’, o con la ley de matrimonio igualitario y otro montón de cosas en las que se ha avanzado. Si la colección tiene la repercusión que tiene es porque hay niños y niñas que están abiertos y preparados para recibir estos materiales”. Fink adelantó que la próxima antiprincesa será Juana Azurduy y el libro estará disponible en octubre. Pitu anticipó cómo será la imagen de esta nueva mujer de la colección: “Para Juana estamos pensando colores rojos que hablen de la guerra, del Alto Perú, así como también muchos colores tierra. Todo lo que muestre una personalidad fuerte”.  La autora, por último, comentó que luego de la heroína del Alto Perú, tienen en mente editar una antiprincesa argentina. De cualquier forma, por el momento se concentran en Juana Azurduy, augurando muchas historias más de mujeres reales para contarles a los niños y niñas, tomando también en cuenta las sugerencias del público.

La autora, por último, comentó que luego de la heroína del Alto Perú, tienen en mente editar una antiprincesa argentina. De cualquier forma, por el momento se concentran en Juana Azurduy, augurando muchas historias más de mujeres reales para contarles a los niños y niñas, tomando también en cuenta las sugerencias del público.

Ago 25, 2015 | inicio

“La Ley de Medios amplificó la enunciación de mensajes, formó un colectivo audiovisual de emisión, pero falta diversificar estéticas y poner más ciudadanos en pantalla”. El diagnóstico sobre el nuevo territorio de los medios en la Argentina pertenece a Omar Rincón, profesor en la Universidad de los Andes de Colombia y director del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER). Ensayista, periodista y crítico de televisión, Rincón formó parte de uno de los paneles destacados del Congreso Latinoamericano de Comunicación que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco de la celebración por los 30 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Horas después de su disertación -y antes de su regreso a Colombia- recibió a ANCCOM en el Hotel Castelar. Con simpatía y pasión por el debate sobre los medios, reflexionó sobre los aportes de la Carrera de Comunicación para la producción de un pensamiento crítico “made in Argentina”, sobre el desarrollo de los medios públicos, la televisión en la región y los grandes desafíos del periodismo frente a una mutación irreversible de las prácticas profesionales. “El periodismo del siglo XX está muriendo. Y tenemos que volver a ser lo que éramos antes: narradores de historias para ser útiles a la comunidad y molestadores de los poderes”, señala.

Como invitado al Congreso Latinoamericano de Comunicación y conocedor de la carrera ¿Qué cambios considera que tuvo desde su fundación en 1985 hasta la actualidad?

La Carrera de Comunicación de la UBA tiene 30 años y eso, para un campo académico, es muy poco. Lo fundamental fue que constituyó un campo mucho más complejo y diverso de la comunicación donde antes sólo existían prácticas, sobre todo periodísticas y mediáticas. Entonces creo que la evolución fue, como dijo Stella Martini en el Congreso Latinoamericano de Comunicación, que se pasó de unas prácticas a un campo, del periodismo y los medios al discurso y las políticas públicas. Se le metió política y cultura a la comunicación y se crearon referentes de pensamiento latinoamericano propiamente dicho, como Alicia Entel, Anibal Ford, Nicolás Casullo y Héctor Schmucler, hoy en día considerados autores de referencia. Se ha logrado producir un pensamiento con marca propia, “made in Argentina” para América latina.

¿Qué análisis realiza de los medios públicos en la región?

Juntaría lo mejor de América latina. De Argentina tomaría la lucha que se está llevando por diversificar el lugar de enunciación de los mensajes, desde la producción. La segunda característica que me parece que habría que imitar en otros países es la de recuperar placeres, voces y costumbres populares, como es el caso del Fútbol para todos. Por último, algo bueno de los medios públicos argentinos, fue la creación de polos audiovisuales de desarrollo en las provincias para fomentar la producción local, con equipamiento y saberes propios, para construir un relato efectivo. Por otro lado, del modelo colombiano tomaría el mecanismo de financiamiento. Allí existe un impuesto a los medios privados y, en consecuencia, el 1,5 por ciento de su pauta publicitaria pasa a un fondo de televisión pública. Y de todas las estaciones de cable, un 7 por ciento del valor de la suscripción se destina a ese fondo. Un elemento que es urgente para los medios públicos, a nivel de legitimidad política, cultural y económica, es que hay que meter más ciudadanos en las pantallas. Si estos lugares siguen siendo de gente culturosa que le habla a una manada de ignorantes televidentes a los que se quiere educar, no estamos jugando ninguna legitimidad. Tiene que haber grandes espacios donde la sociedad popular tome lugar, es lo que llamo “ciudadanías celebrities”, donde ésta se celebra a sí misma como estrella de sus vidas para usar los medios públicos. La presencia de este sujeto debe darse no sólo como rostro y gesto, sino también como estética, formato y relato.

«Hay que meter más ciudadanos en las pantallas. Si estos lugares siguen siendo de gente culturosa que le habla a una manada de ignorantes televidentes a los que se quiere educar, no estamos jugando ninguna legitimidad».

En la Argentina, desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿cree que existe ese lugar en las pantallas?

La Ley de Medios abrió la cancha, amplificó la enunciación de mensajes, formó un colectivo audiovisual de emisión, pero le faltó diversificar estéticas y poner más ciudadanos en pantalla.

Entonces, ¿los medios públicos son útiles para la ciudadanía?

En este momento lo son en tres aspectos. En primer lugar son una alternativa real para tener una mejor comunicación y enunciación del mensaje, y una diversificación de los contenidos. En segunda instancia son útiles porque en ese sentido dieron posibilidades de mayor laburo para la gente. Hay más trabajo para otro tipo de estéticas y realizaciones. Por último los medios públicos son importantes en cuanto a que hicieron unas estéticas y formatos mucho más elaborados, más complejos y fundamentales, que permiten pensar mejor la sociedad. El déficit actual es que no pudo meter lo popular en pantalla desde su lógica, sino que lo hace desde la culturosa, de las élites. Otra cosa a mejorar a futuro es diversificar estéticas, que cada producto sea distinto en ese sentido, que cada medio de acuerdo a su público, localización y región sea más parecido a su comunidad. Los canales del interior quieren parecerse a Buenos Aires cuando deberían asemejarse a su provincia.

En un artículo reciente señala que las nuevas plataformas o dispositivos, por ejemplo mirar un video por teléfono celular o películas en Netflix, está cambiando lo que es la televisión…

La televisión ha tenido tres cambios fundamentales en el siglo XXI. El primero fue que se modificó la forma de verla. Ya no tenemos que estar a la espera de que lleguen las nueve de la noche para ver un programa. Hoy en día se puede hacer a la hora que se le dé la gana a uno. Esa es la gran revolución de YouTube y Netflix. La segunda gran innovación tiene que ver con que, cuando todo el mundo decía que la televisión estaba muerta, hoy se reinventa y hace el mejor audiovisual del mundo. Las series de televisión son la mejor droga en la actualidad. Es donde se junta lo más positivo del cine y la televisión y produce fenómenos como, por ejemplo, Breaking Bad, Mad Men y House of Cards. El tercer cambio importante es que hoy en día todo el mundo puede hacer televisión con un celular y una grabadora, con lo cual la enunciación se democratizó. Estas tres modificaciones ofrecen tres desafíos para el futuro: ¿Cómo aprovechar este boom mundial para hacer series a la manera nuestra? Colombia, por ejemplo, hizo Escobar, el patrón del mal, bastante buena en la realización -sacando lo ideológico y los contenidos- que compite en audiencias y en calidad con Norteamérica. En segundo lugar, el hecho de ver programas de forma distinta implica que la televisión pública se vuelva plataforma, donde se pueda entrar cuando a uno se le dé la gana y ver lo mejor de allí, como ser los documentales, los programas de análisis y de ficción. Por último, el futuro de la televisión está en los ciudadanos. Hay que abrir la pantalla para que éstos comiencen a crear un activo audiovisual de sí mismos, desde sus voces, estéticas y formatos.

«Estamos en un momento de mutación de las especies mediáticas donde habrá algunas que mueran y otras que sobrevivan», dice Rincon.

Entonces ¿la televisión tiene futuro? Hay un debate abierto acerca de si va camino a desaparecer o no…

Lo que pasa con el ecosistema de medios es que la llegada de cada nueva tecnología implica una redefinición. La radio significó una reinvención para la prensa y el cine, la televisión lo fue para todos los medios y en este momento, con Internet, lo digital, las aplicaciones y el celular, lo es para todo del sistema. Todos los estudios demuestran que en la actualidad se ve más televisión en el mundo que antes, pasa que no se la mira ni se hace de la misma manera. Hoy se la consume en YouTube o Netflix, y eso lo que hace es que la vieja televisión muera para transformarse en otra cosa. Pasó con Blockbuster, por ejemplo. Antes íbamos a alquilar la película a su tienda y ahora ya no, porque nos llega en una plataforma a casa. Blockbuster no se innovó y desapareció. Los que sí lo hicieron construyeron otra alternativa. Estamos en un momento de mutación de las especies mediáticas donde habrá algunas que mueran y otras que sobrevivan.

En ese mismo sentido, respecto al furor actual de las redes sociales, ¿qué desafíos implica para el periodismo? ¿Cree que de algún modo el periodismo tradicional está muriendo?

El periodismo del siglo XX está muriendo. Cambió totalmente. Los medios de comunicación dejaron de hacer periodismo y se dedicaron a hacer sensacionalismo, farándula y entretenimiento. Los buenos periodistas abandonaron estos espacios y están tratando de sobrevivir de relacionistas públicos, como escritores de libros o profesores de comunicación. Eso demuestra que el periodismo ya dejó de existir como era y que hay que reinventarlo. La gente sabe que no sucede nada si no está enterada de lo que pasa. Es más, puede considerar que su vida es más feliz porque no ve tanta estupidez de los periodistas y tanta mala información. En cambio, en nuestra época, no estar informado era salir desnudo a la calle. Por otro lado, al gobierno les molestan los periodistas, a las empresas también y ya nadie quiere acostarse con nosotros. Pero estas dos cosas hacen que sea necesario el periodismo. Volvemos a ser lo que los éramos antes, narradores de historias para ser útiles a la comunidad y molestadores de los poderes. Para eso tenemos que volver a reinventar el oficio y la forma de hacerlo es crear nuevos formatos, nuevas narrativas y maneras de conexión con la ciudadanía. Las redes sociales están en la infancia, viendo en que se convierten. El Twitter, por ejemplo, ha sido exitoso porque reemplazó a los periodistas y los medios, y eso se da porque ellos no están haciendo su oficio. Los políticos ya no dan ruedas de prensa ni entrevistas sino que mandan Tuits y, en esa medida, los de la farándula hacen lo mismo. Otra razón de su triunfo es porque tiene mucha relación con la oralidad latinoamericana. Somos una sociedad a la que le gusta decir frases, no pensamientos profundos. Por último, es efectivo en periodismo porque genera escándalo, ya que los Tuits casi siempre son sensacionalistas. Con muy poco se genera una conversación pública.

Respecto a la discusión entre medios electrónicos y medios gráficos, ¿considera que uno prima por sobre otro?

Dependiendo el universo donde te ubiques. Si estás en el mundo de la política y empresarial, obviamente triunfan los medios impresos porque son los propios de esta cultura. Si estás en la comunicación popular, ganan la radio y las redes sociales. En la familia, en general, prima la televisión.

¿Qué le diría a los futuros periodistas y comunicadores?

Yo vivo repitiendo el evangelio de Jesús Martín-Barbero que dice que hay que pensar con la propia cabeza, tener qué decir y ganarse la escucha. Para pensar con la propia cabeza hay que formarla, llenarla -más allá de las redes sociales- de arte y de literatura, para tener qué decir hay que investigar y para narrar, saber contar historias en el medio en el que estén.

Ago 11, 2015 | inicio

Son las 9 de la mañana de un frío sábado de julio. En la esquina de Mariano Acosta y Ana María Janer, en Villa Soldati, unos 30 chicos del barrio Fátima esperan ansiosos para subir al micro escolar de Alfredo. La escena se repite en otros barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Todos tienen el mismo destino: el Centro Recreativo del partido bonaerense de Ezeiza donde cerca de 150 niños y jóvenes de entre 8 y 20 años disputarán una jornada de fútbol popular, un fútbol diferente, sin árbitros y con reglas colectivas propias.“La única regla es la regla de no imponer”, explica Darío, militante de la agrupación La Poderosa, el espacio que coordina equipos y partidos desde hace una década.

Al predio de Ezeiza llegan micros desde las Villa 21 y 31 y de los barrios Zavaleta, Rodrigo Bueno y Fátima. Además del campeonato de fútbol, la jornada convoca con talleres de recreación, violencia institucional y comunicación, fotografía y género. “Acá venimos a jugar con los barrios. Todos somos un mismo barrio, estamos todos en la misma, construyendo juntos. Así que, a la hora de jugar, acordémonos que lo hacemos todos juntos y no hay contrincantes”, arranca uno de los coordinadores. Y completa con datos de la historia. Recuerda que la primera vez que se reunieron en ese lugar, que está frente a un predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y es cedido por el Ministerio de Desarrollo Social para realizar las actividades, muchos de ellos ni habían nacido. “Eso es para que vean desde hace cuánto tiempo que estamos trabajando para poder lograr esto, la unión de todos los barrios”, concluye.

La Poderosa organiza el Torneo de Fútbol Popular en Ezeiza.

Todos se dispersan. Las cinco canchitas se llenan de chicos y chicas entusiasmados por patear una pelota, distribuidos por edades según las categorías: infantiles entre 8 y 9 años; cadetes de 10, 11 y 12; juveniles entre 13 y 15; y mayores de 16 para arriba, porque en este deporte no hay límite de edad para jugar.

Las diferencias con el fútbol tradicional quedan rápidamente expuestas. Los partidos son mixtos y son los chicos, antes de comenzar el partido y en una ronda, quienes deciden las reglas. Un moderador pregunta: “¿Cómo se hace el lateral?, ¿se puede barrer?, ¿vale el gol desde cualquier lado?”. Y los chicos van contestando hasta ponerse de acuerdo. Además, si surge alguna pelea o alguien discrimina, todos aceptan que deberá salir unos minutos o dar dos vueltas a la cancha. Los militantes –todos tienen al anonimato como una de las bases de la agrupación- elogian los resultados de una dinámica en la que nadie baja las reglas desde arriba y que permite a los chicos decidir lo que está bien y lo que no y, además, los entrena en el ejercicio de hacer cumplir lo que decidieron en conjunto.

La idea inicial, el puntapié, fue de dos periodistas de Zavaleta. Fue allá por 2001, en pleno preámbulo de la crisis y el estallido social de diciembre. Eran los días en los que se difundía la idea de que esa villa era la más peligrosa del país. “Empezaron con esto y se dieron cuenta que la pelota convocaba muchos pibes y que, a partir del fútbol, se podían tocar otros temas, que era como el enganche perfecto para unir a la comunidad”, subraya Darío. Y no duda en rescatar a la actividad como la piedra basal de la organización. “Al tiempo de enseñar este fútbol, se dieron cuenta de que el mismo pibe que iba a jugar después volvía a la casa y su vida seguía igual, eran dos horitas en las que podía divertirse, pero la vida no le cambiaba. A partir de eso se empezó a crear la organización y el fútbol popular se transformó en la base, en el espacio más convocante, donde participan más pibes y más vecinos”, argumenta.

En el torneo, los partidos son mixtos y son los chicos, antes de comenzar el partido y en una ronda, quienes deciden las reglas.

Mientras transcurren los partidos, unos de 30 minutos, otros de tan sólo 10, según las categorías, algunos padres que acompañan a sus hijos a la jornada observan atentamente el juego. Miguel es papá de Luciano y vecino de la Villa 31 desde hace 35 años. “Lo bueno del fútbol es que los integra y los aleja de las drogas. En el barrio, la droga ha avanzado muchísimo en todo este tiempo que he vivido ahí. Yo si quiero la puedo conseguir más rápido que un cigarrillo”, asegura. “Lo lindo que tiene el fútbol -completa- es que en cualquier ámbito derriba las clases sociales, justo en el barrio no porque somos todos iguales”.

Los chicos siguen los partidos. Todo es atención a los códigos propios. “Entrenamos los jueves y los sábados. Nos dan la pelota y nosotros jugamos. En los entrenamientos hablamos de esto de charlar las reglas. El fútbol popular puede ser para ´quilombo´. Las reglas del fútbol son las reglas del fútbol…”, reflexiona David, del barrio Fátima, en un breve alto.

El discurso se refuerza en el campo de juego. Hay discusiones, como en cualquier partido. En la categoría infantiles, el coordinador frena el partido cada vez que escucha una queja: charlan los rivales, intentan la solución. La pelea entre dos chicos los saca de la cancha. Dos minutos afuera e intercambio, confrontación de argumentos en la ronda final.

La revista La Garganta Poderosa, que es sólo una de las cooperativas de la agrupación y surgió hace cinco años, también tiene un fuerte anclaje en el fútbol ya que varias de sus tapas fueron protagonizadas por conocidos futbolistas, desde Diego Maradona y Lionel Messi, hasta Juan Román Riquelme y Sergio Agüero. “No queremos dejar que los medios estigmaticen mucho más a la figura del villero”, explican.

Comienza a caer la tarde. Alfredo vuelve con su micro a buscar a los chicos de Fátima que, como el resto, llenan los asientos de los colectivos para volver nuevamente a sus barrios, después de haber jugado, de haber armado varias rondas para decidir reglas y hacerlas cumplir, después de haber aprendido que se puede jugar un fútbol diferente al convencional, en el que sólo hay una norma, la del no imponer.

Actualización 12/08/2015

Jul 21, 2015 | inicio

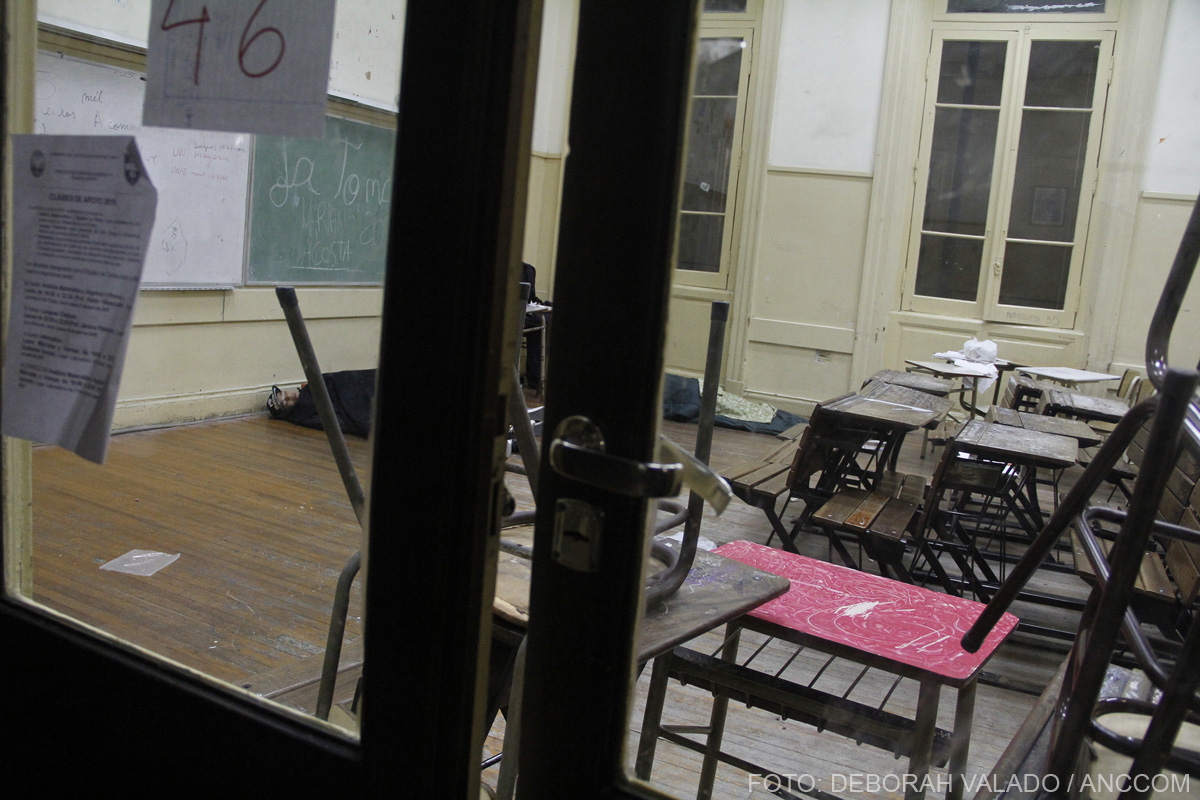

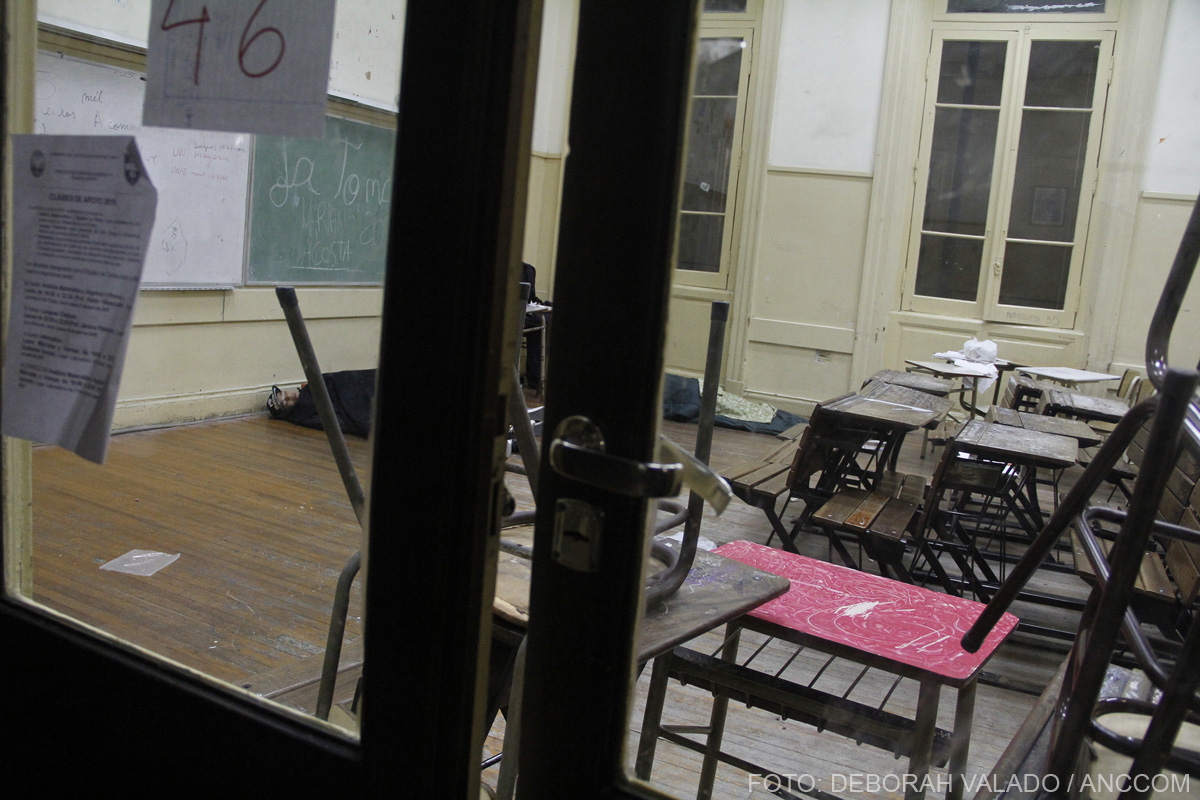

Educación: más escuelas, menos globos

Matías Zalduendo es el Secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y aquí plantea la agenda que el gremio docente le planteará al sucesor de Mauricio Macri.

¿Qué reclamos le harán al nuevo jefe de Gobierno como trabajadores de la educación?

Nosotros planteamos que no sólo luchamos por el salario, que claramente es con lo que cuenta el trabajador para vivir en esta sociedad, sino que también peleamos por las condiciones de trabajo. Entonces, las primeras medidas tienen que mejorar las condiciones de trabajo y de enseñanza en las escuelas de la Capital Federal. En primer lugar, algo que surge para el nivel primario es que nosotros seguimos peleando por la Ley de Celadores de Comedor, que todavía no fue cumplida en pleno ejercicio. Necesitamos que haya celadores en los comedores para que no recaiga toda la actividad sobre los docentes que bastante tarea tienen.

¿Esto está relacionado con un aumento en el presupuesto?

Consideramos que lo primero que tiene que haber es un mayor presupuesto educativo, este gobierno viene subejecutando, bajando el presupuesto, y así se quiere construir la escuela pública. Es algo que no sale en los medios pero es real. Quieren aplicar la Nueva Escuela Secundaria (NES) -un reclamo legítimo, que implica discutir una escuela nueva, cambiarla – sin presupuesto. Hoy, hay muchas escuelas que no están preparadas para ese cambio. O peor, hay escuelas que han pasado o están pasando este invierno sin gas, con situaciones edilicias complicadas. No podemos pensar que haya una escuela pública para pobres y una escuela privada para ricos. Queremos que la escuela pública sea de todos, donde ingresa el hijo del farmacéutico, del profesional, del trabajador de una fábrica, la hija de un desocupado, una escuela de todos. El macrismo está estigmatizando la escuela pública.

¿Qué otras necesidades concretas tiene la escuela pública?

Ante la situación que hemos vivido -por la separación del cargo de las dos docentes del Jardín de Infantes N°2, D.E. N°12, luego de que un niño que asistía al establecimiento fuera asesinado por su padrastro a golpes– un reclamo importante es la necesidad de incrementar los equipos de orientación escolar en las escuelas. Hoy están saturados porque hay muy pocos por distritos, es una situación imposible. Tiene que haber muchos más equipos de orientación escolar: trabajadores sociales, psicólogos, que estén acompañando las trayectorias educativas de nuestros pibes en las escuelas. Eso es lo que necesitamos, equipos fortalecidos, que estén a la altura de la escuela pública. La sociedad fue cambiando y la escuela se tiene que actualizar. Necesitamos que el docente en el aula cuente con otros acompañamientos.

¿Qué otras políticas deben reverse?

Hay que actualizar las asignaciones familiares que están en el freezer. Con este gobierno de la Ciudad, no se actualizan hace años, me parece que es un reclamo importante.

¿Y respecto a lo edilicio, qué es lo que necesita la escuela pública?

Necesitamos más escuelas, tanto de nivel inicial como de primaria. El gobierno de la Ciudad no ha construido escuelas. El problema de las vacantes se dio este año, el año anterior y existe actualmente. Recién hace una semana colocaron un micro que va del Distrito 20 al Distrito 3 para llevar niños que no tienen vacante en su barrio hacia otro en que sí las hay: tardaron cuatro meses en dar el servicio. Hubo chicos que desde el mes de marzo estuvieron sin ir a la escuela. De eso nadie habla, no es noticia, no es titular de nada. Para los globos de colores hay presupuesto, pero para un micro para los chicos de las zonas más postergadas de la sociedad, no. Los chicos estuvieron más de cuatro meses sin escolarizarse, algo nefasto y terrible. Tiene que haber más escuelas para que lo de las vacantes no vuelva a ser un problema, para que no tengamos el año que viene situaciones de chicos que no se pueden escolarizar. Tienen que hacer más escuelas por distritos, más aulas de nivel inicial. La construcción de escuelas tiene que ser una política clara y educativa de este gobierno.

¿Qué otra necesidad tiene el sistema educativo porteño?

Otro tema importante es la titularización de los maestros del área socio educativa. Docentes que se encuentran en situación de interinos y el Gobierno se comprometió a su titularización y no ha cumplido. Por otro lado, está la implementación de la titularización de las docentes de nivel inicial y primario en las escuelas normales de la Capital Federal. Se ha votado una ley, el año pasado en la Legislatura porteña, en la que se comprometían a la titularización de todos los docentes y hasta la fecha no hay novedades, algo que es bastante preocupante porque se trata, ni más ni menos, que de la estabilidad laboral del docente.

Vista de la Villa Rodrigo Bueno.

Vivienda: Urbanización de la villa 31

Teófilo Tapia es un vecino de la villa 31, ahora llamado Barrio Carlos Mugica, de Retiro. Desde la década del setenta es el referente en la lucha por la urbanización. Además es el fundador del comedor Padre Carlos Mugica y elegido continuamente por los vecinos como delegado barrial. Reclama la implementación de la ley 3.343, aprobada por unanimidad en la Legislatura pero que nunca se aplicó.

¿Cuánto hace que milita por la vivienda digna?

Es un camino que empezó en la década de los 70, desde esa época pedimos que se haga la urbanización de la villa 31. Fue una lucha que comenzó para que se hagan las viviendas del barrio, que antes se llamaba Eva Perón y ahora se le dio el nombre de Carlos Mugica. Y nosotros seguimos ese camino, esa lucha desde aquella época. En estos últimos años, en el 2009, se votó la ley 3.343, que se aprobó por unanimidad en la Legislatura de Gobierno de la Ciudad, que estableció la urbanización de la villa. Los primeros objetivos eran marcar un polígono, que decía cómo y dónde se iban a construir las viviendas, desde dónde hasta dónde son los límites. Inclusive el gobierno de Mauricio Macri aprobó el proyecto, nos pareció rara su aprobación, ya que él siempre tenía la intención de erradicar la villa 31.

¿Y se puso en marcha la aplicación de la Ley?

No, porque ahora lo que falta es la aprobación del dictamen de ley. El dictamen es lo que ordena cómo se van a distribuir las viviendas, cuánto van a valer, cómo se van a unir las calles, y todo lo que es necesario para conformar la villa 31 en un barrio urbano. Desde el Gobierno de la Ciudad no están de acuerdo porque no quieren ceder el poder de las tierras a los vecinos. Entonces, el conflicto es entre el Gobierno Nacional, que quiere entregarnos las tierras y el Gobierno de la Ciudad que no quiere. Porque el Gobierno de la Ciudad puede prometer que va a construir, y de pronto cambia de idea, no hace nada, y nos echa a todos. Ese es el temor. El problema es que en los tres sectores de la Legislatura que tratan la urbanización de la Villa 31 -la Comisión de Vivienda, Planeamiento, y en Presupuesto- siempre lo rebotan.

¿Entonces el obstáculo es la propiedad de la tierra?

No quieren que los vecinos sean los dueños de las tierras. Porque sus objetivos son quedarse con la tierra y hacer un barrio como Puerto Madero. La intención del Gobierno de la Ciudad no es hacer un barrio obrero, porque de un barrio obrero no pueden sacar mucho rédito. No van a poder poner muchos impuestos porque es un barrio de trabajadores. En cambio, si en ese lugar edifican torres, ahí les resulta más productivo.

¿Si tuviera que evaluar la acción del Gobierno en estos últimos años, cómo lo describiría?

Diría que aprobaron la Ley porque creían que el Gobierno Nacional al día siguiente le iba a ceder el traspaso de las tierras. Pero no salió como querían, cuando les dijeron que antes del traspaso tenían que firmar un acta que les daba el poder de la tierra pero “para la urbanización de los habitantes de la villa 31”, en eso no están de acuerdo. El Gobierno de la Ciudad lo que quiere es que hagan el traspaso primero y después ellos deciden. Dicen que van a urbanizar, pero quién sabe si lo van hacer. Ellos tienen mucho deseo de quedarse con las tierras.

¿Y mientras no se apruebe el dictamen, el proceso queda estancado?

No, seguimos peleando. El problema es que no sale el proyecto del dictamen de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. En tres oportunidades lo volvimos a presentar, dos veces lo presentaron legisladores, y este año decidimos que lo iba a presentar el barrio en tanto Habitantes de la Villa 31 y organizaciones sociales. Esperamos que el nuevo proceso tenga consenso y los diputados puedan tratarlo y poder urbanizar. La primera reunión que tuvimos fue con asesores, pero no se consiguió nada. Se justificaron con el capricho de que si Cristina Kirchner no entrega las tierras, no se puede urbanizar, pero no le hablan a ella directamente, sino que dicen: “Acá la presidenta se niega a presentar las tierras, y Macri no puede urbanizar si no tiene las tierras”. No puede porque no quiere hacerlo. Se podría avanzar si Macri, como Jefe de Gobierno, mandara una nota pidiendo la urbanización, para que los habitantes de la villa puedan construir sus viviendas, ayudar con lo que falta, y tratar de organizar para que sea un barrio y no una villa. Pero él no está de acuerdo.

¿Como representante del Barrio qué le pediría al nuevo jefe de Gobierno porteño?

Le pediría que apruebe el dictamen, que sea más flexibles con el tema de la urbanización. Y que lo apruebe la mayoría, porque hay que esperar a ver cómo va a quedar conformada la Legislatura en la Ciudad. Aunque probablemente el nuevo Jefe se siga oponiendo a que salga el tratamiento de la Ley, y así va a ser difícil conseguir la urbanización de la villa 31. Lo que queremos es que se entienda que nosotros no somos usurpadores, la villa tiene cien años de historia, somos trabajadores, somos los que construimos los edificios donde vive la gente de Libertador. Entonces lo que pedimos es el derecho de vivir también dentro de la Ciudad, y no ser marginados por el resto de la sociedad. Porque Macri en un momento salió en una nota diciendo que la villa 31 crea la inseguridad de los vecinos que viven en Libertador, y no es así. Nosotros también somos vecinos. Vinimos a la villa por una necesidad, porque en la Provincia no hay tanto trabajo como hay acá. Pero es una lucha bastante dura, porque hay personas que no quieren que se urbanice la villa, no quieren que haya gente humilde dentro de la Ciudad.

Viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero.

Alquileres: sistemas de mediación

Ricardo Botana es el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, una entidad diseñada para asesorar a todos aquellos que alquilan viviendas en el país. Pelean por defender sus derechos y por una ley que regule la actividad.

¿Qué cambios observa de los últimos años con respecto al precio de los alquileres?

Dentro de la Capital está muy diversificado. Cambiaron las exigencias porque hay un escalonamiento a nivel semestral cuando antes era anual. Antes uno firmaba un contrato y tenía un aumento del 20% al año, y ahora hay un aumento que llega hasta un quince por ciento semestral. También cambió la cantidad de garantes exigidos, ahora son dos y tiene que residir en Capital.

Y en cuanto a la regulación ¿qué cambios se fueron dando?

En algunos lugares se ha logrado, Por ejemplo en la ciudad de La Plata existe una oficina que funciona dentro de la Municipalidad con los compañeros de API (Asociación Platense de Inquilinos) para la mediación específica entre locadores y locatarios. Pero en la Capital todavía no hemos logrado lamentablemente un espacio concreto.

¿Qué opina sobre el programa “Alquilar se puede” del Gobierno porteño?

Es un programa que ojalá pueda llegar a más gente, pero por el momento no ha logrado dar mucha ayuda para alquilar. En realidad tampoco es la solución, que tendría que pasar por una mirada más ligada al acceso a los créditos. Es verdad que el programa tuvo mucha publicidad pero a la hora de ponerlo en marcha no tuvo gran cantidad de beneficiarios. No quiero mentir con respecto al número, pero hay una entrevista al legislador Fernando Muñoz donde decía que eran alrededor de trecientos.

¿Por qué cree que todavía no pudo ser más masivo?

No sé si no tendrá algún cupo o cómo vendrá el tema de las admisiones.

¿Qué esperan del nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

En lo inmediato, la creación de un espacio para lograr la resolución de los conflictos entre locatarios y locadores para evitar la vía judicial. Lo que ocurre en los contratos en la relación cotidiana es que, por ejemplo, según el código vigente se establece que los gastos de conservación están a cargo del locador y algunos arreglos para la vida cotidiana, que son de poco costo, tiene que hacerse cargo el inquilino. Pero eso nunca se reconoce, paga siempre el inquilino.

Hospital de Niños de la Ciudad.

Salud: menos ajuste, más inversión

Carlos Paz tiene 53 años y trabaja como médico de guardia en el Hospital Moyano durante 30 horas semanales. Se opone a la precarización laboral que, denuncia, los profesiosionales de hospitales públicos porteños vivieron en los últimos años.

¿Cómo son las condiciones de trabajo en general?

Son desgastantes, con recursos humanos escasos, falta de políticas en el ámbito de salud mental con un alto nivel de violencia institucional, por parte de las autoridades instaladas desde la intervención. Formo parte de un grupo de profesionales que nos hemos organizado ante la falta de representación gremial legítima para hacer frente a las políticas del gobierno del PRO.

¿En qué situación están los salarios?

En términos generales, hace dos años nos rebajaron el sueldo a más de dieciséis mil profesionales del sistema público de salud, existen trabajadores precarizados con sueldos congelados hace más de tres años. Y hoy intentan modificar el régimen de residencias y concurrencias, por ejemplo, en salud mental.

¿Cuál es la situación de los médicos en el hospital?

En lo particular, en el Moyano, desde hace un año y medio, a través de auditorías persecutorias, se intentó cesantear a más de la mitad del personal, por ejemplo a través de sumarios y cambios de función a los colegas. Se descontaron sueldos sin ninguna justificación, se digitan los escasos concursos que hay de una forma discrecional. El clima, en general, es de violencia y se padecen enfermedades. Esa es parte de nuestra realidad cotidiana en el hospital que se repite en todo el sistema público de salud de la ciudad.

¿Qué expectativas tiene respecto del próximo jefe de Gobierno en materia de salud pública?

Lo lógico es que el próximo gobierno sea una continuidad del actual: más ajuste, cada vez menor inversión en lo público, tanto en salud como en educación, y más obras para “embellecer” la ciudad. La salud mental para los gobernantes es un gasto y, por lo tanto, van a continuar con los recortes en todas las áreas. No van a invertir en todos los dispositivos necesarios para la atención del paciente y el cumplimiento de las leyes de Salud mental nacionales y municipales.