Dic 31, 2015 | inicio

Los recuerdan, los recordamos.

Un 30 de diciembre de 2004, 194 personas murieron en el boliche República de Cromañón y más de mil resultaron heridas en el barrio de Once cuando una bengala prendió fuego el interior del lugar durante el recital de la banda Callejeros.

El anteúltimo día del año la Catedral Metropolitana reunió a familiares, amigos y agrupaciones en una misa en homenaje a las víctimas. Cada uno de los 194 fallecidos fueron nombrados y 194 gritos de «justicia» se escucharon en medio del dolor la emoción.

Durante el acto, se leyó un documento en donde se destacó que el reclamo siempre apuntó a “desactivar la ´lógica Cromañón´”, el funcionamiento corrupto del Estado y los empresarios que a través de la violación de normas, aseguran ganancias ilegales y ponen en riesgo la vida de las personas. Los familiares saludaron a los “hermanos de lucha” de la Tragedia de Once y celebraron las condenas del día anterior. En la lectura se hizo referencia al estado judicial del caso donde culpabilizaron a los integrantes de la banda Callejeros, pero no redujeron la responsabilidad solamente a ellos, sino que denunciaron también al ya fallecido dueño del boliche, Omar Chabán y al entonces Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, destituido de su cargo.

Hay que recordar que la justicia declaró culpables a los miembros de la banda Callejeros, Patricio Fontanet, Eduardo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado; el manager de la banda, Diego Argañaraz y a los funcionarios Gustavo Torres, Fabiana Fiszbin y Ana Fernández. Todos ellos debían cumplir una pena de prisión efectiva, pero luego se resolvió concederles la libertad a los miembros de Callejeros, exceptuando a Eduardo Vázquez que debe cumplir con una pena por haber asesinado a su esposa.

Al finalizar el acto, los familiares, sobrevivientes, las agrupaciones y jóvenes que adherían al reclamo, marcharon hacia el santuario ubicado en Bartolomé Mitre al 3000, donde funcionaba el boliche incendiado. Allí, se realizó un nuevo homenaje y la ya tradicional suelta de globos blancos, que se perdieron en el cielo y recordaron que el dolor no cesa y que la lucha se transforma en cada nuevo aniversario.

Dic 29, 2015 | Entrevistas

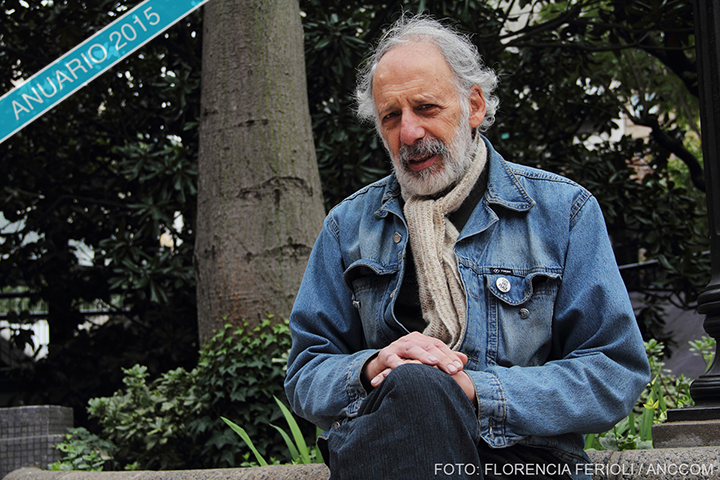

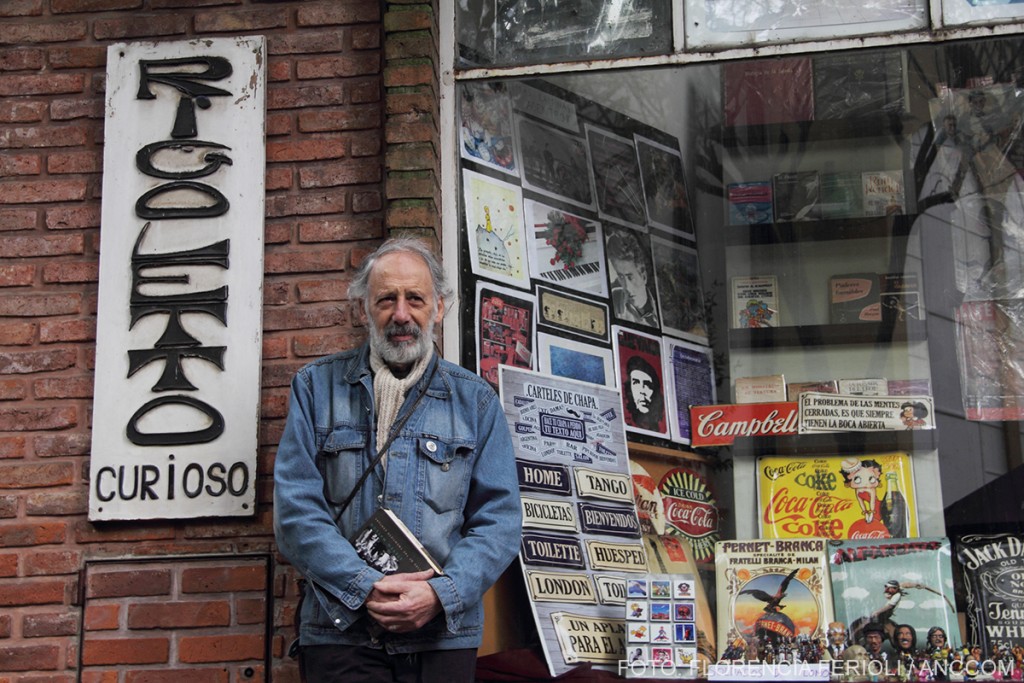

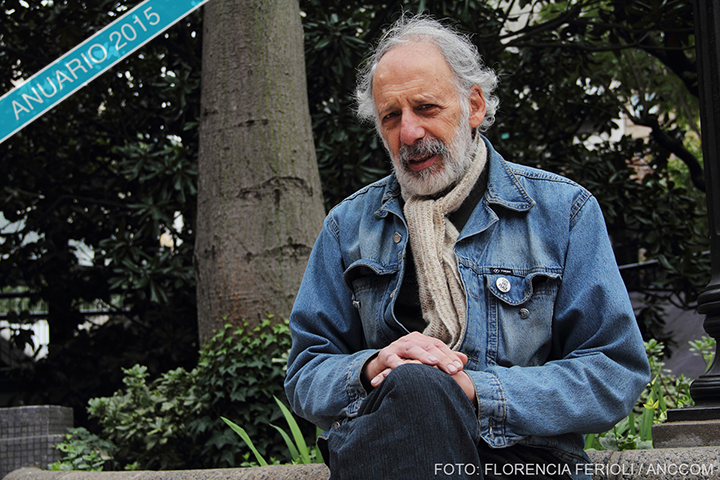

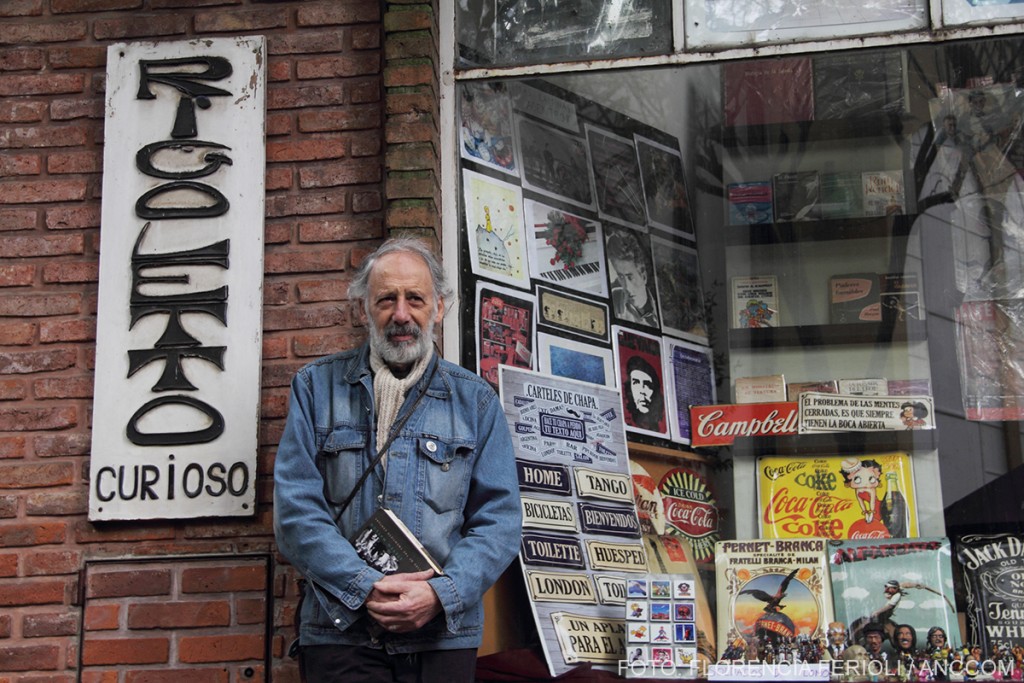

Periodista, poeta, ecologista, traductor, crítico de cine y docente, Miguel Grinberg es uno de los protagonistas históricos de las distintas vanguardias contraculturales que se desarrollaron desde fines de los años ’60. Amigo de grandes músicos y artistas, supo pararse en la frontera para buscar, en el límite, cuáles eran las formas expresivas de su tiempo. De su autoría es el fundamental libro Cómo vino la mano, publicado originalmente en 1977, en donde narra los primeros pasos del rock argentino. En tanto, su reciente edición de artículos periodísticos escritos entre 1975 y 1980, titulada Un mar de metales ardientes de Gourmet Musical Ediciones, da cuenta de la resistencia cultural durante la dictadura militar más terrible que vivió el país. En diálogo con ANCCOM, reflexionó sobre los orígenes de rocanrol nacional, su paso por el periódico La Opinión, su visión de los medios en la actualidad y de las actividades que realiza en estos días, ligadas a la espiritualidad. Cómo se define él mismo, se trata de un poeta con ideas fijas mutantes.

¿Podrías contarnos como nace el rock en el país? ¿Cómo fue vivir esa época?

El rock en la Argentina se creó como respuesta creativa a una situación de opresión. A mediados de los ´60, floreció lo que una canción famosa de la época llamó Un amor de primavera. El rock fue parte de un fervor generacional que reclamaba un cambio, no sólo condenando las formas obsoletas que lo oprimían, sino creando cosas que no existían antes. Comenzó como una respuesta a la música comercial precedente, que eran los programas de televisión masivos como Ritmo y Juventud, Sótano Beat y La Nueva Ola, a los que los primeros rockeros llamaron música complaciente. El fermento rebelde se vivió en todo el planeta, y el fenómeno más expresivo de ese fermento lo dio, a partir de 1963, la beatlemanía. De la misma manera, apareció la generación beat en los Estados Unidos y en septiembre de 1960 explotó la bossa nova en un concierto de la Facultad de Arquitectura de Río de Janeiro. Con el rock argentino pasó lo mismo, no era la versión castellana de los éxitos del hit parade norteamericano, o de la beatlemanía o de los Rolling Stone. Tenía un objetivo espontáneo, que no respondía ni a una idea ni a un clan. Era el difícil arte de sobrevivir como joven en la Argentina, en un contexto represivo, donde bastaba tener el pelo largo, que era un factor indicativo de rebeldía en la época, para dormir en una seccional de la policía. Cuando en los años ´70 se consolidaba cómo movimiento, la juventud pionera fundadora ya había tenido un ensayo de situación opresiva en la década anterior. Era una segunda vuelta de la supervivencia, en términos oscuros. Recordemos la Noche de los Bastones Largos en la Ciudad de Buenos Aires. Estos años, del ´65 al ´70, son los que caracterizo como ciclo fundador, en mi libro, Como vino la mano. El primer ciclo, estableció los puntos de referencia, y los grupos más emblemáticos de la época fueron Manal, Almendra, Los Gatos, Vox Dei, y algunos otros de menor cuantía.

«Tenía un objetivo espontáneo, que no respondía ni a una idea ni a un clan. Era el difícil arte de sobrevivir como joven en la Argentina, en un contexto represivo», dice Miguel Grinberg.

¿Cómo se fue manifestando ese desarrollo creativo en las décadas subsiguientes?

La riqueza de los ´60 alimentó el tesoro de los ´70. Porque Manal, Almendra y Los Gatos se disolvieron. Ahí, se inició el segundo ciclo, dado en parte por los nuevos grupos que armaron los veteranos fundadores. Salieron Aquelarre, Pescado Rabioso, Color Humano; emergieron Pappo´s Blues, Arco Iris, Engranaje, menos notorio pero importante como fundador. Y aparecieron muchos músicos sueltos que fueron entrelazándose con el primer ciclo y dieron características a la segunda etapa. Los más exitosos del segundo ciclo fueron, indudablemente, Charly García y Nito Mestre, con Sui Generis. Al principio había que aprender a cantar en castellano con música original, no eran las versiones castellanas de las canciones de Los Beatles, ni del rock and roll de Elvis Presley de los años ´50. En la segunda etapa, había que dominar los instrumentos electrónicos, y en el tercer ciclo había que salirse de la dependencia de las compañías grabadoras establecidas, que tenían un modelo preestablecido. A partir del ´75 empieza el tercer ciclo, donde emergen las producciones independientes. Al punto tal que, MIA, Músicos Independientes Asociados, de la familia Vitale, le puso tercer ciclo a su sello de grabadora independiente.

¿Cuándo y cómo es que te incorporás a La Opinión?

En 1975 estaba desocupado y dos amigos periodistas, Mario Diament y Daniel Muchnik, me recomendaron a la redacción del diario La Opinión. Fueron mis padrinos para entrar. Ese año ingreso, ya reconocido como promotor del rock argentino, porque desde abril del ´72 hacía un programa llamado, El Son Progresivo, en Radio Municipal de Buenos Aires. Fue el primer programa de rock en una radio municipal, el destino me ha dado el privilegio y la responsabilidad de hacerle perder la virginidad ideológica a las radios oficiales. Pero había debutado en periodismo antes, firmando notas en el diario El Mundo, que era el equivalente a lo que en los ´70 fue La Opinión. Era el diario de la izquierda independiente, allí publicaba sobre la generación beat, la vanguardia de poetas, sobre el movimiento Nueva Solidaridad, traducíamos a Allen Ginsberg, ese tipo de cosas.

¿Cómo era ejercer como periodista durante esos años dictatoriales?

Con el golpe de 1976 hubo varios asesinados y desaparecidos de la redacción. Hubo gente que ideológicamente no se bancó tener de interventor a un general y renunció. Otros, por preservar su salud, se fueron al exilio y quedamos otros, que optamos por seguir defendiendo las fuentes de trabajo. El diario, tenía una ambivalencia, tenía que gambetear los temas de la realidad, era la llamita que después prendió en otras publicaciones. La más notoria fue Humor, en donde, desde la sátira política, podía decir dos o tres cosas más de las que habitualmente dicen los diarios, que siempre dicen dos o tres cosas menos. Lo que más me pegó de la democracia fue cuando salieron las listas negras, las publicó en un suplemento especial el diario Clarín y en una de las planillas de las juntas militares estaba la redacción íntegra del diario La Opinión. Al lado de mi nombre había un signo de interrogación, hecho a mano. Gracias a esa duda, estoy sentado acá con vos. Alguien dudó, en esa lista hay ilustres víctimas y otros que se fueron y no volvieron más.

«Al lado de mi nombre había un signo de interrogación, hecho a mano. Gracias a esa duda, estoy sentado acá con vos», dice el periodista sobre las listas negras de la última dictadura militar.

Tu último libro, Un mar de metales hirvientes, se llama así por una entrevista que hacés con Almendra. Le preguntás al Flaco Spinetta qué mensaje le deja a la juventud y él te responde con esa frase.

Sí, de ahí salió el título del libro; fue idea del editor. El título original se convirtió en subtítulo: La resistencia musical en tiempos totalitarios. El Flaco pensaba que si no se sabía manejar los elementos, te quemaba el rostro y te destruía; así habló metafóricamente sobre el hecho de ejercer la libertad. Hay que manejar bien los elementos porque si no te mata y no hay segunda vuelta. De ese mundo, vienen éstas notas. De vivir en la paranoia que significaba trabajar en La Opinión, de pensar que de pronto entraba un tanque por la puerta principal o te podían levantar en la calle. Nunca pensé, que eso que escribía iba a servir para hacer un libro en el siglo XXI. Para mí, releer las notas significa reelaborar los momentos físicos donde con otros compañeros periodistas hicimos el aguante para bancar un diario intervenido. Entonces tenés un documento histórico, fruto de la irresponsabilidad de un tipo en medio de una dictadura militar.

¿El rock de hoy tiene presente estas raíces?

La música actual es diferente a la de esa época, había una etapa fundacional. Ahora cambió todo. En el 2015, el rock cumple 50 años en la Argentina. No es el rock que se hacía en los ´60 ni en los ´70. Inclusive hay un rock comercial que se sube a caballo de la representatividad buscada por muchos jóvenes, que dista de ser creativo y es repetitivo de un molde que a mí me resulta aburrido porque ya lo escuché antes. Y a veces ni siquiera lo escuché antes, ya lo desprecié antes. Apagás el reproductor de sonido y no te queda nada, no se encarna. Es, o abuso de decibeles o abuso de malas instrumentaciones, ausencia de arreglos y paupérrima poesía. Pero eso, refleja la decadencia de los conjuntos, no de las individualidades. Hay individualidades creativas que expresan una música por venir. Como el caso del tecladista Sebastián Volco, que actualmente está residiendo en París, con Pablo Gignoli, que es bandoneonista. Han hecho un dúo y están trabajando en Francia, haciendo la música de ahora, pero que todavía necesita ser descubierta.

«hay un rock comercial que se sube a caballo de la representatividad buscada por muchos jóvenes, que dista de ser creativo y es repetitivo de un molde que a mí me resulta aburrido porque ya lo escuché antes», cuenta el poeta.

¿Cómo se construyó tu relación con las revistas literarias de la época?

Mis iguales surgían de las revistas literarias. En los años ´60 me refugié en la poesía, empecé a hacer con Antonio Dal Masetto una revista llamada Eco Contemporáneo. Terminamos creando nuestro propio órgano de expresión, intercambiábamos revistas con los poetas latinoamericanos y norteamericanos. En 1959 me empecé a escribir con Allen Ginsberg y poco a poco fuimos detectando, en distintos lugares, dónde estaban los nuestros. De esa manera se fueron creando los vasos comunicantes en toda América. Había un estado de ánimo, había un amor de primavera dando vueltas.

En la actualidad, ¿hay resistencia?

Tenemos una democracia ficción, que es una especie de tolerancia flexible. Hay numerosas figuras del rock, en su mayoría históricos, que están próximos al Estado y actúan en las celebraciones masivas, lo cual no me parece ni bien, ni mal. Si hay un músico que considera que debe ser cristinista y tiene que ir a cantar en un acto y lo hace, es su profesión. Yo he visto publicadas fotos de Charly con Néstor Kirchner, con Menem, el otro día encontré en un lugar una foto dónde están Fito Páez y el Flaco Spinetta con Alfonsín. En resumidas cuentas, de acuerdo a la ideología, hay rockeros que son oficialistas y los hay opositores. Cuando estaba en Brasil me invitó una familia a almorzar a su casa y en la mesa había varios hijos. Era un padre patriarcal con un hijo cura, otro pro milico en medio de la dictadura militar brasileña y había otro que era hippie. Se armaban unas discusiones terribles, pero no se mataban entre ellos. Discutían, se insultaban y golpeaban la mesa. Eso es lo que tenemos que aprender, a golpear la mesa. Y no aplastar la cabeza de la gente que no piensa como nosotros. Yo estoy en una radio oficial y nadie me viene a decir que tengo que hacer esto o aquello. Hace nueve años que estoy y defiendo mi pedacito de libertad.

¿Cómo ves al periodismo de hoy?

Con Internet, toda la sabiduría, toda la información, todos los videoclips, todos los discos, están online. Hay una camada de gente que está muy bien informada, muy bien inspirada, y que ha creado un periodismo que tiene una visión global mucho más amplia que en los ´70. Creo en la radio como herramienta de información, pero también de transformación, y tuve vía libre en la mejor época de Radio Municipal. Fui un bicho de ruptura. Una vez me sacaron de la radio porque pasé un tema de Raúl Porchetto de un disco simple que se llamaba Ámame nena, y la letra decía algo así: “Ámame nena, ámame nena, con toda la fuerza y todo el fervor así me hago la ilusión de que no hay más fascistas por aquí”. Entré y salí varias veces de la radio, pero no me puedo quejar.

Este año saliste con un nuevo programa, Grinberg por Grinberg en Flash Violeta Radio.

Flash Violeta es una creación que emana del grupo con el cual fui parte de la ocupación del diario Crítica cuando el diario fue vaciado y cesó de salir. Como resultado de la ocupación del edificio, que duró varios meses, terminamos sacando una revista llamada Cítrica. Y de nuestra primera presidenta de la cooperativa surge la radio Flash Violeta, donde me han invitado a hacer una columna semanal. Ahí cuento estas historias que estamos conversando, leo fragmentos de mis libros, cuento que pasó en los años ´60 con la poesía latinoamericana y reflexiono sobre meditación y espiritualidad, un componente que está ausente en muchas actividades y es necesario rescatarlo. Últimamente, de la editorial Leviatán también me han invitado a colaborar en una radio de Internet dedicada a crítica de libros. Con las radios libres va a pasar una revolución.

¿Qué ofrece este formato, tan distinto a las radios AM?

La AM tiene que ser más institucional, más formal, en el sentido de que no me puedo poner loco y delirar demasiado. Deliro solo lo suficiente. Las radios libres, por como lo expresa el nombre, permiten que uno delire lo necesario. Y entre lo suficiente y lo necesario hay una distancia. Y estamos sembrando semillas de nuevas realidades, que hacen falta y que van a florecer con certidumbre. Siempre hay un cuadradito de tierra fértil o de almas fértiles que las encarnan y la convierten en realidades. Yo conozco periodistas que decidieron serlo leyendo mis notas de La Opinión. Encuentro el placer en diseminar la semilla, en contagiar el espíritu. Después la forma que toma depende de la individualidad de la persona.

¿Se viene una explosión expresiva?

Está sucediendo algo, todavía está acostado. Hay mucha producción independiente, hay muchos recitales, a pesar de la clausura de los centros culturales que está haciendo el Gobierno de la Ciudad, hay muchas publicaciones, están saliendo muchos libros sobre rock. Estamos en el siglo XXI y el siglo está dándose a conocer. Estamos en un estado generacional de ánimo no queriendo repetir lo ya hecho y buscando nuevas avenidas.

Te cruzan muchos intereses, arte, expresión musical, literatura, holodinamia, ecología. ¿Hay una síntesis entre todos ellos? ¿Cuál es el mensaje que querés transmitir?

Soy un individuo, que tiene un instrumento, que es la expresión comunicacional. Soy un poeta con ideas fijas mutantes. Y según la situación, uso la herramienta que me parece más apropiada para el fenómeno que estoy tratando de documentar. Estoy haciendo una autocrítica, lo he dicho recientemente y lo voy a repetir: la consigna que abundó en la mayor parte de los movimientos contestatarios y contraculturales del pasado, era cambiar la vida y transformar la sociedad. Pero me doy cuenta que los que sosteníamos eso, cometimos un error, dimos por sobreentendida la predisposición de la sociedad en cuanto a querer cambiar; y no. Sin la complicidad de la sociedad es imposible cambiarla. Entonces ahora, el contagio tiene que darse por otra vía. Por eso estoy tan diversificado. Estamos soñando los nuevos tiempos, y para soñar los nuevos tiempos hay que encarnarlos, no son palabras, no son manifiestos, no son declaraciones. Uno creía que escribía un manifiesto y bastaba para revelar y despabilar a la gente, y la gente lo archiva en la carpeta de manifiestos de Grinberg y se juntan todos ahí, acumulando polvo. No. Hay que acumular sueños convertidos en realidad. Y ese es mi trabajo, acumular sueños convertidos en realidad y nuevos sueños y nuevas realidades, para eso estoy acá.

Actualización 12/08/2015

Dic 15, 2015 | Entrevistas

¿Cuál es su lectura sobre el triunfo de la oposición ante el chavismo en las elecciones parlamentarias de Venezuela?

La primera lectura es que se trata del “efecto Macri” llegando al Caribe. Mauricio Macri abrió una nueva situación en América Latina en términos de gobernabilidad, pero el proceso que condujo a eso comenzó hace cuatro años con lo que yo defino como “tendencia declinante de los gobiernos progresistas”: larvado y lento. Y ahora tuvo en Argentina el 25 de octubre y el 22 de noviembre su manifestación definitoria, porque ganaron el gobierno. Hasta ahora, la derecha latinoamericana o –para no demonizar- la oposición a los gobiernos progresistas nunca había ganado en 17 años ni un solo gobierno. Sí, ganó parlamentarios, y los perdió, ganó municipios y los perdió, ganó gobernaciones y las perdió. Es decir, ganaba y perdía, pero nunca el gobierno. Eso lo ganó acá (en Argentina). En esa medida es que abre una nueva situación porque ganó con un bastión, un gobierno nacional completo. Eso tiene efecto: a los tres días se le abre el impeachment –juicio político- a Dilma Rousseff en Brasil. No hay una casualidad teológica ahí. Es simple: se empoderaron allá (en Brasil) porque triunfaron acá (en Argentina); es lo que hace cualquier manifestación humana, sentirse fortalecido si tu socio triunfa. No es que Macri va ganando elecciones; es que las causas que ayudaron a Macri a ganar la elección están presentes en todos estos países y facilita la tarea a los opositores de derecha a ganar elecciones o a avanzar electoralmente.

¿Con qué acontecimiento comenzó lo que usted denomina “tendencia declinante de los gobiernos progresistas” hace cuatro años?

Con la primera caída del voto electoral del chavismo en Venezuela, cuando saca menos votos que la derecha opositora en las elecciones parlamentarias del año 2010: si bien gana más diputados por un fenómeno jurídico de circunscripción, consigue menos votos. Y lo que importa para una tendencia social es no perder votos, no ganar más diputados. El resultado es que con más diputados no se pudo evitar la derrota del domingo. Nada mejor para demostrar que lo importante es la señal de la sociedad, a dónde se dirige, a dónde no quiere ir o va. Y en 2010 la sociedad le dijo “atención, alerta, te voy a dar menos votos, acomoda las cosas o te daré muchos menos”. En Argentina, en 2011 por ejemplo, Cristina ganó con el 54 por ciento de los votos, pero el kirchnerismo perdió, porque cayó la masa de votantes. No importa si en proporción ganó, en cuatro años más –ahora- el kirchnerismo perdió, hay una relación causal entre una cosa y otra porque son construcciones, no es mala o buena suerte, lo que tú no construyes bien lo aprovecha el enemigo como grieta y por ahí entra. En Argentina, entró por varias grietas y menores en comparación con Venezuela, en donde entró por una gran grieta que es la comercial.

En cuanto a la grieta comercial en Venezuela, actualmente predomina el desabastecimiento y también un fuerte descontento social…

Es un desastre. Generó angustia. Es como cuando yo vine acá a Argentina en el año 1990, este país vivía angustiado porque remarcaban los precios a cada hora. En el 2001 y 2002, había angustia por hambre, por miseria extendida. Cuando una sociedad llega a niveles de angustia por cualquier causa -a veces la guerra- se producen esos fenómenos: o grandes migraciones como la de Medio Oriente a Europa, o caídas de gobiernos, o colapsos, grandes crisis por desplazamientos tectónicos electorales, eso es lo que ocurrió en Venezuela.

«Venezuela ha sido asediada, agredida y demonizada por la derecha local y por los enemigos del chavismo. Tras las elecciones eso se agudizará», afirmó Modesto Emilio Guerrero.

¿Cómo ve el futuro venezolano?

Venezuela ha sido asediada, agredida y demonizada por la derecha local y por los enemigos del chavismo. Tras las elecciones eso se agudizará. Les van a dar asesores, recursos, dinero –dice-. Además es gente que tiene plata; les falta inteligencia pero eso se lo van a dar desde afuera: la fundación Sintagma, Sophia y otras de acá de Argentina que asesoraron a Macri; se la va a dar también el Departamento de Estado, el diario El País y el Partido Popular de España, se la van a dar de todos lados para que ganen. En América Latina se incrustó un tipo de gobierno llamado bolivariano, que es un grave problema para la gobernabilidad imperialista. No pueden convivir. Tuvieron que convivir con Cuba más de medio siglo, pero Cuba es un pedacito de tierra, es una isla; en cambio, Venezuela es una potencia mundial petrolera y no pueden tolerar eso. Venezuela está a cuatro horas y diez minutos de la costa norteamericana para desembarcar petróleo sin ningún punto de conflicto bélico en el medio. El petróleo que viene del mundo árabe está a cuarenta y tres horas y tiene diecinueve puntos bélicos en el medio. Cada punto bélico implica un gigantesco seguro con riesgo de que le borren un barco y sea un desastre. Eso es lo que hace que Venezuela sea un Bocatto di Cardenale, una presa muy codiciada por el economía norteamericana. Fue así para ellos durante 60 años en los que fue su pozo petrolero, una factoría petrolera de Estados Unidos, la sociedad estaba ‘maiamizada’, la mayoría de la población pensaba, sentía, actuaba, vivía como en Miami porque había, además, capacidad de consumo y plata. Esa `maiamización` estupidizó a la sociedad pero también la hundió en la miseria. Entonces brotó el Caracazo en 1989, brotó la rebelión militar en 1992, y emergió el chavismo como solución histórica profunda. Pero esa solución quedó a mitad de camino, la otra mitad del camino no andada es la que está aprovechando la derecha para actuar.

¿Cuándo dejó de ser Venezuela “el pozo de Estados Unidos”?

Desde el año 2002. Hugo Chávez gobernó desde 1999 pero hasta 2002 no pudo devolver el control de PDVSA estatal (Petróleo de Venezuela SA) al gobierno. Es decir, era estatal pero estaba en manos de Estados Unidos, siendo estatal los gerentes eran de ellos. En el 2002, con el golpe de Estado, cuando sale la burguesía del gobierno por la derrota del golpe, Chávez renacionaliza la PDVSA y ocurrió algo muy bueno: el precio del petróleo se fue a 120 dólares, entonces fue el regalo de Dios para la economía venezolana. En 2003 hacen una huelga petrolera que fracasó y quedó toda la renta petrolera en manos del gobierno. Lo que busca ahora el imperialismo norteamericano es recapturar PDVSA para recapturar la renta petrolera.

¿Cree que Nicolás Maduro puede hacer algo para revertir la situación política, económica y social que está atravesando Venezuela?

Puede, pero otra cosa es si se atreve o quiere. O, si comprende. Hay base social para soportar una acción de Maduro radical que cambie la situación de la derrota actual y remonte la cuesta. Hay suficiente base social pero depende de que Maduro se ponga al frente. ¿Qué significaría eso? El 27 de octubre del año 2012, el ex presidente Hugo Chávez le propuso al Consejo de Ministros, dirigido por Maduro, que demuela, borre, destruya el Estado burocrático capitalista y construya sobre sus ruinas un Estado comunal. Lo comprendió muy tarde pero lo comprendió. Sin ese Estado comunal nos van a tragar vivos. Nos están tragando vivos ¿Por qué? Porque ese Estado democrático capitalista se está comiendo la economía venezolana. Por ejemplo: en abril 2013, Maduro, recién electo, designa a Edmée Betancourt, una mujer de mucha trayectoria revolucionaria y honesta, como nueva presidenta del Banco Central. Ella pide el estado de cuenta y aparece un hueco de 23 mil millones de dólares. Lo informa. El hueco era que la gerencia del Banco Central, dirigida por Nelson Merentes, un general bolivariano pero corrupto, derivó esa cantidad a la banca privada para que importe productos que luego generó acaparamiento. Descapitalizaron al Banco Central, que es la caja del Estado. La banca privada con eso hizo el gran negocio porque no paga nada: aspiraba a sacar al gobierno por elecciones, en octubre de 2013 comienza el acaparamiento en forma masiva, comienza el desabastecimiento programado. ¿Cómo lo financiaste? Con los 23 mil millones de dólares del Estado derivados a la banca privada más la plata de la banca privada de los capitalistas importadores.

Y eso generó el descontento social…

El descontento se acumuló en estos dos últimos años. El pueblo primero entendió que los enemigos son los comerciantes. Maduro metió presos como a 60. Cada uno estuvo preso un día, cinco días, ocho días. Salieron rápido porque no han cometido crimen pero hubo precios que aumentaron 700%. Los primeros meses el pueblo chavista comprendió que los enemigos comerciales del chavismo están desbarajustando la economía. En la segunda fase de meses siguió y se profundizó y el gobierno continuó con la misma explicación “los enemigos antichavistas comerciantes…”. Bien, y el planteo social fue: `¿Y qué has hecho para evitarlo?´ Las medidas correctivas de Maduro tardaron mucho en llegar, son dos años acumulados de crisis, colapso que terminó siendo de angustia. Las personas van al supermercado a comprar, algunos son chavistas y otros no, cuando entran al supermercado no entran como chavistas a comprar y cuando salen tampoco, pero cuando salen los dos tipos de consumidores odian al gobierno. Desaparecieron las toallas higiénicas para las mujeres. ¿Qué tiene que ver una toalla higiénica con la política? Crea angustia. ¿A quién? A la madre, a la joven, a la mujer, que en Venezuela es el factor termómetro de la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana se la montó la mujer madre, joven, soltera y es un factor clave. Y la mujer es la vanguardia en la derecha: María Corina Machado y Lilian Tintori. Ellas son un termómetro de la angustia. Bueno, ellos hicieron bien la tarea, nosotros no hicimos bien la tarea, no la hicimos completa.

¿Qué significa hacer la tarea completa?

Expropiar los siete grandes emporios de importación privada que agarraron la yugular comercial del consumo, la apretaron y ganaron las parlamentarias. Porque no los vas a convencer, tienes que liquidarlos, sacarlos, expropiarlos, nacionalizarlos e implementar un control total del comercio exterior.

Periodistas y politólogos advierten sobre el avance de Estados Unidos en la región latinoamericana ¿qué consecuencias inmediatas y a largo plazo cree que tendrá?

Estoy de acuerdo con la visión pero es limitada, es superficial. Hay que ver el fenómeno por dentro. Claro que Estados Unidos hace eso pero ahí no termina el problema y la explicación, ahí comienza. Estados Unidos está aprovechando grietas de nuestros gobiernos, incompletitudes de la gobernabilidad, de la política económica y de los planes sociales. Un ejemplo: en 2011 aparece en Argentina una frase muy bonita: “profundizar el modelo”. No se profundizó. Y como no se profundizó -y más bien fue al revés- el resultado era inevitable. La sociedad te da un cheque que parece en blanco pero no es en blanco. Haber dicho que la delincuencia es una sensación creada por los medios de comunicación, también dio como resultado que crezca la delincuencia. Porque si tú crees eso, no la combates. El resultado de decir que hay inflación de un dígito es que la gente no te cree, porque va al supermercado y ve que el sachet de leche vale tres veces más. Fueron perdiendo la credibilidad. Los Estados Unidos están queriendo dominar Venezuela desde el año 2002, pero no es la causa que conduce a esta derrota. Al no hacer la tarea completa le dejaste al fondo que se transforme en forma. Entonces hoy la derecha gana las elecciones parlamentarias porque se conformó un estado de angustia. No son buenas las derrotas, son las peores consejeras de la historia. Hay políticos que creen que no importan las derrotas porque “volveremos”. El “volveremos” sale caro. Yo no conozco a nadie que haya vuelto de una derrota igual, vuelven peor, con más defectos, condicionados. Porque el enemigo construyó en ese momento que estuviste derrotado.

Mauricio Macri definió en Argentina las políticas exteriores: recomponer relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea, la Alianza del Pacífico y buscar aliados para expulsar a Venezuela del Mercosur, apelando a la cláusula democrática y haciendo foco en la detención de Leopoldo López. ¿Es posible la expulsión de Venezuela del Mercosur? ¿Qué piensa cuando se dice que Venezuela está viviendo una dictadura?

Si es una dictadura, es la dictadura más extraña de la historia de las dictaduras. Ha hecho 20 elecciones en 16 años. No existe ningún gobierno de América Latina que haya vivido esa cantidad de elecciones en ese lapso. El problema es que las ganó todas el chavismo, menos –ahora- dos. Si ellos hubieran ganado la mitad o más no habría problema, no habría dictadura, habría democracia porque ganan ellos. Qué dijo Lilian Tintori hace unos días en Paraguay, cuando la recibió el presidente Horacio Cartés, con honores de Estado: “En Venezuela hay sólo dos opciones, que gane la oposición, o que haya fraude”. Yo creo que de bruta dijo esto, el odio la llevó a hacer eso. Es muy difícil así, es una guerra civil política, es una guerra a muerte en términos de política, o ganan ellos o ganamos nosotros. Eso se construye, no es una frase. Ellos han construido su victoria, nosotros -o los gobiernos progresistas- no hemos sabido construir su defensa, no hemos blindado su democracia, su voto, su base social, su economía, su integración latinoamericana. Entonces, aparece Macri diciéndole al diario El País de España: “Yo estoy para desideologizar la región”. Él sabe que está aprovechando un momento de desideologización. La señora chavista y la antichavista que salen del supermercado sin encontrar productos se desideologizan, aunque en realidad se re ideologizan contra el gobierno de Maduro, pero a eso le llaman desideologizarse. “No me interesa la política, quiero comer, quiero consumir”, eso es ideología también. Si en Venezuela meten preso a alguien por incendiar una fiscalía, se dice que es una dictadura, pero yo quisiera ver a Macri si un kirchnerista embravecido, enfurecido y enloquecido se levanta en armas mañana, ¿no va a aplicar la ley? A Leopoldo López en Venezuela se le aplicó la ley, tuvo su juicio, tuvo su tiempo para la defensa. En Estados Unidos por un diez por ciento de lo que hizo Leopoldo López tendría cadena perpetua, en algunos estados hasta aplican la inyección letal. Se salvó de que es tan pro yanqui que no lo hizo en Estados Unidos, lo hizo en un país donde le dieron 14 años de prisión. Tuvo el privilegio de salir a votar ayer. Es una dictadura muy rara, una tiranía muy rara.

«Si en Venezuela hay una dictadura, es la dictadura más extraña de la historia de las dictaduras. Ha hecho 20 elecciones en 16 años».

¿Es posible la expulsión de Venezuela del Mercosur?

Primero, para excluirla del Mercosur Macri debe arreglar sus cuentas con los capitalistas que están en su gabinete, varios de ellos exportan a Venezuela. Y yo no creo que un capitalista ame más a Macri que a los millones de dólares que le vengan de Venezuela. Si eso ocurre, quiere decir que la humanidad empezó a darse vuelta. Macri tendrá que ajustar sus cuentas. Argentina vende a Venezuela 1.025 millones de dólares por año. Una parte de eso la venden los lecheros, los sojeros, astilleros, maquinarias agrícolas… ¿Los va a convencer de expulsarlos de Venezuela? Segundo problema, Brasil ya dijo que no va a apoyar eso, Ecuador y Bolivia no lo apoyarán seguro, y Uruguay que si apoya eso, dijo que no puede porque no le conviene, porque es deudora de Venezuela. No va a poder expulsarla. Pero si pudiera hacerlo, Venezuela quedaría afectada en muy poco, porque le compra a Argentina, no le vende. Entonces simplemente haría la compra en otro lado. No veo peligro por el lado económico.

Después de diez años del “No al ALCA”, ¿qué queda?

Queda poco. En primera medida es responsabilidad de Estados Unidos que fue haciendo tratados de libre comercio bilaterales y trabajando conspirativamente en las economías de esos países que derrotaron al ALCA para recuperarlos. Pero en términos políticos o geopolíticos hay buena parte de responsabilidad de estos gobiernos que no hicieron la tarea tras la derrota del ALCA. Aunque la iniciaron creando UNASUR, ALBA, Petrocaribe, Banco del Sur, pero lo dejaron todo a la mitad al no blindar geopolíticamente a esos cinco países en plataformas productivas económicas integradas y plataformas políticas.

¿Por qué decís no hicieron la tarea?

Porque no la comprenden, porque esa tarea implica enfrentar a Estados Unidos. A EE.UU. lo quieren enfrentar solamente Bolivia, Venezuela y Ecuador, además de Cuba. Enfrentar no es la guerra, es desafiar. Brasil, Argentina, Uruguay no tienen eso en su cabeza, solo piensan en hacerse respetar y negociar. Eso no está mal pero no es suficiente para un imperio. A un imperio, lo arrodillas, lo obligas a que te respete o no te va a respetar. ¿Una prueba? Griesa. Todo lo que hizo Kirchner para reducir la deuda y resulta que Griesa viene y te liquida el país, la capacidad de deuda. Confiar en el enemigo es una torpe ilusión. Y esos tres gobiernos se guiaron por eso, creían que le iban a abrir el mercado, créditos, etc. Eso se lo van a hacer a Macri, no a Cristina que vivía enfrentando algunas cosas. Hay dos pruebas lapidarias: el Banco del Sur, tiene siete años creado con edificio en la city porteña y no abre las puertas; el Consejo Presidencial de Alto nivel Binacional, organismo que creó Chávez para asociarse y tomar decisiones de políticas públicas, se hizo con Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia y Cuba. Solo queda el Consejo con Cuba, los suspendieron todos en el año 2012, porque Chávez se enfermó. Es política pública de Estado, no de Chávez. ¿Has escuchado a Cristina Fernández de Kirchner defendiendo a Venezuela por lo que dice Macri?, ¿Escuchaste a Scioli? Se callaron la boca. Scioli dijo en campaña que se iba a reunir con los gobiernos progresistas de América Latina y no nombró a Maduro. Esa es una actitud de gobierno. Entonces, esos gobiernos se fueron dañando a sí mismos. No hay una sola reunión de presidentes de gobiernos progresistas después de que murió Chávez: Cristina creyó que ella sola podía porque su 54% era un caballo blanco, Maduro creía que por la sombra de Chávez y el pajarito bastaba para gobernar, Lula suponía que porque es el gran Lula, jefe de la séptima economía del mundo, Dilma iba a gobernar con el peso del PT. Hay 27 dirigentes del PT presos por corrupción, Dilma con el 9 por ciento de imagen positiva y el gobierno pendiendo de un hilo porque tiene juicio político. Yo no me alegro de eso, pero así les va. Es el costo de no comprender la tarea histórica que tenían hace diez años, en su mejor momento que fue la derrota del ALCA. Entonces hay razones imperialistas de los malos, razones internas de la geopolítica y las materias primas, razones de los enemigos internos en cada país. El problema es que no entendieron la tarea.

Dic 15, 2015 | inicio

Valeria Martínez tiene 29 años, vive en Villa Elisa y es estudiante de psicología en la Universidad Nacional de La Plata. Todos los días se levanta temprano para cursar y después va a fabricar muebles en la maderera que mantienen con su madre en la localidad de City Bell. Lejos de su oficio, lo que diferencia a Valeria de cualquier joven es que ayudó a salvar la vida de un hombre que vive en Bélgica, a quien no conoce y que necesitaba de una persona con sus mismos genes que estuviera dispuesta a darle una parte de sí sin recibir nada a cambio. Valeria es una más de los 73.500 integrantes del Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), mejor conocidas como células madre.

El año pasado Valeria se enteró por las redes sociales de que había un nene de cinco años que necesitaba un donante de CPH. En el marco de una jornada solidaria, la joven se sintió interpelada por “la fortaleza y la perseverancia de Lautaro y de su familia al buscar su donante. Yo no me siento tan fuerte como para afrontar algo así y agradezco estar de este lado de una enfermedad tan aterradora como la leucemia, por lo que decidí registrarme”.

La importancia de estas células descansa en que “son las que originan glóbulos rojos, blancos y plaquetas”.

Este año, la estudiante recibió un correo de parte de INCUCAI, en el que le explicaban que había resultado compatible con un hombre belga que necesitaba de ella. “Se dio que teníamos una compatibilidad de 10 genes sobre 10, esto significa que es casi como un hermano gemelo que vive en otra parte del mundo”, expresó fascinada la joven. Actualmente son muy pocos los que llegan a donar “porque es difícil lograr la compatibilidad y porque falta aumentar la cantidad de personas registradas internacionalmente”, contó la joven a Anccom.

Según el médico inmunólogo y director del Registro Nacional de Donantes de CPH, Gustavo Piccinelli, la importancia de estas células descansa en que “son las que originan glóbulos rojos, blancos y plaquetas”. Este trasplante consiste en “destruir las CPH enfermas del paciente que puede tener patologías adquiridas como leucemias agudas, aplasia, linfoma, talasemia, inmunodeficiencias y muchas otras más. Una vez destruidas estas células deficientes, se las reemplaza por las del donante que tiene que ser compatible en su totalidad”.

Según el especialista, “el Registro Nacional, dependiente del INCUCAI, organismo que a su vez depende del Ministerio de Salud, se creó en abril de 2003 para saldar una gran deuda”. La existencia de este registro implica que se amplíen las posibilidades para aquellos que no pueden recibir tratamientos por cuestiones económicas. Antes, “se hacían colectas de miles de dólares, para que los pacientes pudieran trasplantarse en el exterior. Solo algunos llegaban y el resto moría en el intento”, relató el inmunólogo.

Este registro funciona para “dar una respuesta a los pacientes que necesitan CPH no relacionado (que no sea de un pariente) y como segundo objetivo capta donantes y los incorpora al sistema internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) que ya cuenta con 27 millones de donantes, con 75 registros de 53 países y 52 bancos de cordón de 36 países”. El banco de cordón conserva las células madre de los cordones umbilicales, algo que en Argentina solo se realiza en el Hospital Garrahan.

El Registro Nacional, dependiente del INCUCAI, organismo que a su vez depende del Ministerio de Salud, se creó en abril de 2003 «para saldar una gran deuda”.

Cuando los datos del registro internacional dieron con un paciente compatible con ella, Valeria entendió que podía ayudar con su donación y estuvo todo el tiempo consciente de que la vida de alguien que está al otro lado del mundo dependía de la de ella. “Es una conexión muy fuerte la que se da y creo que hay mucho miedo de que te arrepientas”, reflexionó.

Para formar parte del registro basta con ser saludable, tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos y dirigirse al Centro de Donantes más cercano para dejar una unidad de sangre de la que será analizada su código genético para ser ingresado a la base de datos.

Las CPH sólo se donan si hay alguien que lo necesite y que sea cien por ciento compatible con el código genético del donante.

Según Piccinelli “el trasplante es algo muy sencillo, similar a la transfusión de sangre pero con algunos exámenes previos. Además, es el donante quien tiene la última palabra sobre qué método desea utilizar para que le extraigan CPH”. Uno de los métodos, es la punción de medula ósea, un tejido que contiene CPH. Se trata de un sistema “que no requiere inyecciones previas. Aquí es importante aclarar que la extracción del tejido es en la cadera. Se realiza con anestesia general y requiere un día de internación posterior”, explicó el doctor.

El otro método se denomina aféresis y se realiza con una máquina que trabaja con sangre periférica. “Hay pocas células madre circulando en el torrente, por lo cual hay que inducirlas a circular. Para ello se realizan inyecciones durante cinco días previos con factores químicos que hacen salir a las células madre”. Según aclaró el experto, estas inyecciones se utilizan hace treinta años y no se les atribuye ningún efecto secundario, enfermedades o daños de ningún tipo para el donante. Luego de que las CPH circulan en el torrente sanguíneo, “el donante es llevado a una institución donde se pincha la vena de un brazo como en una extracción para transfusión. De allí circula la sangre hacia la máquina, previamente configurada para separar CPH y devolver por el otro brazo toda la sangre con sus nutrientes intactos”. Este proceso, que no requiere anestesia de ningún tipo ni internación, lleva alrededor de tres o cuatro horas.

Valeria donó a su par genético mediante el método de aféresis. “Fue el 1º de junio de este año. Después dormí toda la tarde y al otro día ya estaba trabajando: fue una pavada y en algún lado a alguien le cambio la vida”. O se la salvó. Luego de realizar la donación, la joven recibió mensajes de gratitud de “muchas familias que necesitan donantes, como si les hubiera ayudado a ellos. Me impactó mucho la gratitud porque es muy difícil lo que viven todos los que requieren una donación. Lo que para uno es una pavada de una mañana al otro le está salvando la vida. Una vez que donaste te queda la misión de difundir, de tratar de que sean más los que se sumen al registro de donantes”, destacó.

Después de la donación, el donante permanece allí y puede ser llamado en otra oportunidad para salvar a otro paciente. Valeria donó hace poco: “Lo haría mil veces. Yo entendí que todos somos parte de la humanidad y tenemos la responsabilidad de no desatender a otro que está pasando un momento terrible y que necesita de uno.”

Dic 7, 2015 | inicio

El mapa interactivo de la ciudad dejó de tener un sector gris en el lugar donde deberían estar las calles de las villas y asentamientos. En conjunto con referentes de juntas vecinales, organizaciones políticas y habitantes de diferentes barrios, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Wingu Tecnologías Sin Fines de Lucro desarrollaron un mapa digital y de código abierto en el que figuran calles y pasillos que habían quedado excluidos de la cartografía oficial porteña. La idea del proyecto es que a partir de ahora los habitantes de los lugares mapeados puedan consultar el estado de obras de urbanización o reparaciones y, si estas están frenadas, usar la plataforma «Caminos de la Villa» para hacer los reclamos correspondientes.

Rosario Fassina se desempeña en el Área de Derecho a la Ciudad de ACIJ. La organización trabaja desde hace más de diez años en distintos casos ligados a problemas habitacionales como el acceso al suelo, desalojos, inquilinatos, déficit habitacional y otros proyectos el de Caminos de la Villa. “Se trata de una herramienta digital. Surgió a finales de 2013 con la idea de geolocalizar las problemáticas de la villa y mantener un control y monitoreo de las obras públicas. La idea es hacer pública información que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no da a conecer respecto de la falta de urbanización y el estado de obras”, explicó Fassina a ANCCOM.

Para realizar la plataforma, la organización necesitaba cargar los mapas de las villas al de la ciudad. Sin embargo, según relataron a ANCCOM los integrantes de ACIJ, no pudieron acceder a ninguna información digitalizada. Luego de visitar la Secretaria de Hábitat y Ciudad sólo encontraron que había mapas en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que estaban hechos en papel e incompletos. “Ahí dijimos: antes de la plataforma hace falta mapear los barrios”, contó Fassina.

Villa 20 en la ciudad de Buenos Aires.

El proyecto contempló el mapeo de cinco villas: Los Piletones, Villa 20, Fátima, la 21-24 y Zavaleta. La representante de Acij explicó que el primer paso fue comunicarles “a los vecinos, las juntas vecinales y la gente que se iba sumando la idea general. Con referentes barriales que ya conocíamos realizamos grupos de trabajo e hicimos recorridos con GPS de cada lugar de los barrios. Caminamos todos los pasajes”, agregó la representante del Área de Derecho a la Ciudad de ACIJ.

“Hubo mucho impacto, sorpresa de que alguien quisiera que figuráramos en el mapa”, manifestó Cristian Heredia, referente de la Junta Vecinal de la 21-24 en diálogo con ANCCOM. En la cartografía porteña, las villas “eran baldíos gigantes. Es importante el reconocimiento. Pasamos de ser una zona gris a formar parte de la trama de la ciudad, lo cual es ser reconocido como existente. Lo más importante es que no somos un espacio gris, somos parte de la Ciudad. Es sólo un paso en el largo camino para cumplir los derechos de quienes vivimos en las villas”, explicó Heredia.

A medida que se hacía el trazado, la información obtenida se cargaba a la página. «El trabajo se hizo con referentes del barrio, se llevaba a los vecinos y ellos corregían los errores o lo que quizás les parecía que no tenía que figurar, como puertas de la casa”, explicó Fassina y agregó: “Una vez generados los mapas los cargamos a la plataforma y empezamos a pedir información de obras a todas las áreas del Gobierno de la Ciudad, las subimos y empezamos a capacitar a los vecinos para que puedan hacer uso de este servicio. Fueron ellos mismos quienes eligieron el nombre de la plataforma Caminos de la Villa.

Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires

«Los mapas que generamos son en código abierto, están en Open Street Map donde todos pueden colaborar o exportar recorridos y tomarlos para su mapa, a veces incluso poniéndolos en código cerrado como hizo la Ciudad con el mapa interactivo», contó Rosario. Actualmente, «el mapa de la ciudad cuenta con los trabajos que hicimos y la Ciudad está completa. Hace un mes y medio ya se puede ver en el mapa interactivo las 36 villas y asentamientos de la ciudad. Aun nos falta un sistema oficial para sistematizar los reclamos de obras con el 147 pero estamos en diálogo con el Gobierno de la Ciudad para ello», remarcó Fassina.

Hasta la existencia de Caminos de la Villa, los barrios y asentamientos figuraban exclusivamente como bloques gigantes rodeados por las calles principales. La mayoría de los mapas o GPS los califican como zonas peligrosas e indican varias cuadras antes maniobras para evitarlos. «Si bien en los GPS que son de empresas privadas no está bueno que las villas aparezcan como zonas peligrosas, hasta que el Estado no reconozca a los barrios como tales, no podemos exigir a un privado que lo haga. El objetivo es que todos los reclamos que se suban a Caminos los pueda canalizar el Gobierno de la Ciudad, pero además es un primer avance en el todo general que es la necesidad de garantizar la igualdad de derechos para los habitantes de las villas y asentamientos», concluyó la representante de ACIJ.

Villa 20 en la ciudad de Buenos Aires.