Mar 24, 2015 | inicio

Luego de haber recorrido un arduo camino en la búsqueda por mantener viva la memoria de lo ocurrido entre los años 1976 y 1983, en la lucha por descubrir la verdad y en la posibilidad de lograr juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, la sociedad Argentina se acerca a la conmemoración de un nuevo 24 de marzo.

Los crímenes de aquella dictadura genocida se cuentan por miles en la vida de quienes ya no están más que en la memoria y en fotos sepia o blanco y negro de rostros que por siempre serán jóvenes. Pero también se evidencian en la vida de nietos y nietas que hoy tienen entre 35 y 40 y que aún no han recuperado su identidad. El modo en que el genocidio incide tanto en las subjetividades de sus víctimas, como en el imaginario colectivo de una sociedad ya no es cuantificable y, sin embargo, deja huellas en las construcciones presentes.

Las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” promulgadas en 1986 y 1987 permitieron que, luego del juicio a las Juntas Militares, se desprocesara a la mayoría de los imputados en causas penales por Terrorismo de Estado. Recién en 2003, el ex Presidente Néstor Kirchner promovió en el Congreso de la Nación la declaración de nulidad de ambas leyes y en 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su invalidez e inconstitucionalidad.

Una nueva etapa se abrió en Argentina y la lucha sostenida durante 30 años de Madres, Abuelas, Hijos, Familiares, así como de otras organizaciones de derechos humanos, es reivindicada desde el discurso y el accionar oficial. Los juicios por delitos de lesa humanidad se reabrieron y el trabajo de los organismos de derechos humanos, hasta el momento realizado en forma sistemática pero silenciosa y con escasa visibilidad mediática, se puso a disposición de los procesos judiciales que buscan verdad y castigo. Una innumerable cantidad de prácticas culturales, sociales y arqueológicas se iniciaron y plasmaron en monumentos, museos, canciones, muestras, dramaturgia, películas, centros de memoria y espacios públicos que renuevan el ejercicio de la memoria colectiva a la vez que los procesos judiciales toman su rumbo en oficinas y salas tribunalicias.

Según información existente en la Procuración General de la Nación, desde el 2003 se judicializaron los casos de 11.941 víctimas y hay más de 900 imputados en las causas que aún no han tenido sentencia. Desde 1983 fueron condenados 588 criminales. En tanto que con la reapertura de los juicios a diciembre de 2014, se realizaron 136 procesos judiciales que arribaron a sentencias. En la actualidad hay 16 juicios en curso por los casos de más de 2000 víctimas y existen 120 causas a la espera del debate.

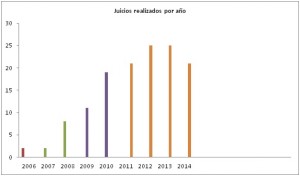

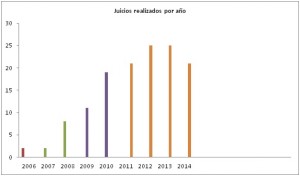

El fallo “Simón” 2, en 2006, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se convirtió en la primera sentencia desde la reactivación de las causas penales por delitos de lesa humanidad. Con anterioridad a 2010 la cantidad de fallos era menor a 10 por año, mientras que en los años posteriores se supera esa tendencia. A partir de 2008 se produce una importante reactivación que incide en la cantidad de juicios terminados, llegando a un pico de 25 sentencias por año en 2012 y 2013, que en 2014 logró 21 procesos finalizados con sus respectivos fallos.

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Otro de los elementos importantes a la hora de balancear los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad es el que tiene que ver con la dimensión territorial. De los 21 juicios finalizados en 2014, se realizaron tres en Capital Federal, los denominados como “Primer Cuerpo del Ejército – Vesubio II”, “Plan Sistemático de apropiación de menores II – Hospital Militar de Campo de Mayo” y “Girbone – Caso Gaona”; San Martín fue sede de tres juicios: “Campo de Mayo IX – Caso Villavicencio”, “Campo de Mayo X – Juicio de los trabajadores” y “Caso Schaller”; en la provincia de Tucumán hubo dos catalogados como “De Benedetti” y “Villa Urquiza”; en Santa Fe también dos casos: “Brusa Asociación ilícita” y “Caso Caballero Silvio”; en Comodoro Rivadavia se llevó a cabo el juicio “Rodríguez Diéguez”; en Jujuy el denominado “Grupo de los siete”; en Neuquén “La escuelita III”; La Rioja: Caso “Angelelli”; en Santiago del Estero “caso Cantos”; Salta, “causas del Metán”; Rosario “caso Nast”; La Plata “La Nacha”; Mar del Plata “Máspero”; Corrientes el caso “Carril – Caso Losada” y en Olavarría “Monte Peloni”.

En tanto, existen juicios en curso en Capital Federal, Bahía Blanca, Córdoba, Jujuy, La Plata, La Rioja, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta, San Luis, San Martín y San Rafael.

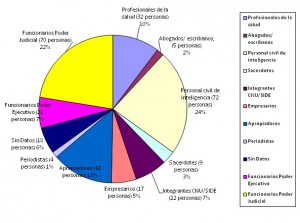

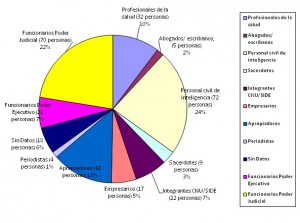

La denominación de dictadura “cívico militar” comenzó a imponerse en los últimos años y da cuenta del avance de la justicia hacia la complicidad e incluso la participación activa de la sociedad civil en delitos de lesa humanidad perpetrados por personas cuyas profesiones o tareas no se encontraban bajo la órbita de las fuerzas armadas pero que, sin embargo, coordinaban con éstas su accionar. Un trabajo reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) da cuenta de la participación de civiles acusados por crímenes de lesa humanidad, según su área de trabajo o profesión. Entre los datos salientes se pueden mencionar que el 43 por ciento de los civiles imputados pertenecían al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, mientras que el 24 por ciento se encontraba empleado como personal civil de inteligencia. Personas de otras profesiones tales como el periodismo, la salud, el sacerdocio, el empresariado, la abogacía, entre otras también tuvieron participación activa aunque en menor medida que las primeras. Sin embargo, «es llamativo que justamente estas semanas se hayan dictado tres fallos que absuelven de toda responsabilidad a los civiles implicados en el terrorismo de Estado. Lamentablemente parece que la justicia no quiere avanzar sobre este delito. Estos fallos son malas noticias para las víctimas y para toda la sociedad», afirmó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, a la prensa, en referencia a los fallos sobre las causas del Ingenio Ledesma, Papel Prensa y el Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. En este sentido, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, convocó para el 8 de abril a una Mesa de Diálogo Institucional y Social con la intención de tratar, junto a organismos institucionales y de derechos humanos, estrategias para contrarrestar «una serie de fallos en distintas instancias que habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país», informó. Y detalla los dictámenes que le generan preocupación: “Las excarcelaciones u otorgamientos de prisión domiciliaria de casi todos los condenados en los numerosos juicios realizados en la provincia de Tucumán; la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados durante la guerra de Malvinas como delitos de lesa humanidad; la falta de mérito del empresario de medios Vicente Massot en Bahía Blanca y del jefe de redacción de la Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; el sobreseimiento del ex secretario del juzgado federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; la falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Casación en beneficio del empresario azucarero Carlos Blaquier y del ex administrador de la firma Ledesma, Alberto Lemos; la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa; y las dificultades para avanzar en la investigación de las complicidades civiles en general”.

Civiles acusados por delitos de lesa humanidad Fuente: CELS

Medios de comunicación como operadores simbólicos de la dictadura

Dos recientes reveces judiciales dejaron sin efecto los intentos por profundizar las investigaciones a personas vinculadas a empresas de medios: Vicente Massot, directivo del Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; Agustín Bottinelli, quien dirigía la Revista Para Ti de la Editorial Atlántida en 1979, y a la cúpula de los diarios Clarín y La Nación por la sospechada apropiación ilegal de Papel Prensa S.A.

Mientras en Bahía Blanca la Unidad Fiscal, integrada por José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, adelantó a la prensa que están trabajando en la apelación del fallo que en los primeros días de marzo sobreseyó al empresario Vicente Massot, considerando la sentencia como «una reacción de la corporación judicial ante el avance de las responsabilidades civiles», en la Capital Federal el fiscal Gómez Barbella, que investiga la causa Papel Prensa, consideró que el peritaje de tasación histórica y contable solicitado por el Juez Ercolini, a cargo de la causa, “no desentraña el fondo del asunto”. Cabe recordar que el mencionado juez, entre otros elementos, desestimó el pedido de declaraciones indagatorias a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, porque “se encuentra en curso un peritaje de tasación histórica y contable, que aparece como muy importante, no sólo por el valor indiciario que podría arrojar, sino porque fue ordenado con el objetivo de probar o descartar una de las hipótesis principales de sospecha sugeridas por las partes accionantes, de que Papel Prensa S.A. fue vendida o adquirida a un precio vil o irrisorio”. Por otra parte, hace algunos días la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para Agustín Bottinelli, quien dirigía la revista de la editorial Atlántida en 1979, cuando se publicó una falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas, quien entonces se encontraba cautiva en la ESMA y era presentada en una nota «como la madre de un subversivo muerto». La Sala II puso en duda la responsabilidad de Botinelli, quien en indagatoria sostuvo que la orden se la dio el fallecido dueño de la editorial, Aníbal Vigil. La resolución del tribunal revoca un embargo en su contra por un millón de pesos y ordena al juez de la causa, Sergio Torres, la realización de nuevas medidas de prueba antes de volver a decidir la situación procesal.

La apropiación de niños y niñas

Dentro de los crímenes de lesa humanidad, los vinculados con la apropiación de niños y niñas fueron los únicos que, aún con obstáculos, prosiguieron el camino judicial durante los años de impunidad. Asimismo, en esta última etapa las investigaciones al respecto han sido dotadas de mayor estructura, a partir de la creación de la Fiscalía Especializada en casos de Apropiación, en octubre de 2012. Pocos días después de la puesta en funcionamiento de esa Unidad, la Procuraduría General de la Nación aprobó el Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

Hasta el momento 116 nietos y nietas han recuperado su identidad, “cada caso es único y particular”, insiste Estela de Carlotto, titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuando se la consulta por el caso de Javier Penino Viñas, actualmente en juicio oral por apropiación. El conocimiento de cada uno de los casos da cuenta de que el proceso de restitución de la identidad es complejo y diverso, individual e íntimo, por eso desde Abuelas se recomienda siempre el respeto a los tiempos y a las decisiones de quienes son víctimas de este tipo de delitos. En tanto, la Fiscalía Especializada durante el primer año de trabajo inició 51 investigaciones preliminares (IP), mientras que en el segundo año abrió 241, cifra que da cuenta de un crecimiento exponencial, sumadas a las 34 iniciadas en el primer año que continuaron su tramitación en el segundo, dan cuanta de 275 IP totales que se tramitaron durante el último año. Asimismo, es destacable que las denuncias formuladas por la Unidad se encaminan rápidamente hacia la materialización de la prueba fundamental en estos casos, el análisis genético. En lo que respecta al tiempo que va desde la presentación judicial de los casos hasta la obtención efectiva del ADN, se evidencia una marcada y constante disminución de ese tiempo, según el informe de gestión de dicho organismo “el tiempo promedio en todo el país es de menos de cuatro meses (3.8 meses)”. Según Alan Iud, abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, consultado al respecto “se redujo mucho el tiempo de las investigaciones judiciales y ha permitido que se procesen más casos”. A su vez, en términos de perspectiva futura, Alan Iud manifestó que espera que “se profundice el trabajo a partir de nuevas fuentes de investigación, no sólo a partir de denuncias, sino del acceso a archivos tales como los expedientes de guardas y adopciones en poder del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los relevamientos en juzgados y otros organismos públicos que posean archivos sobre adopciones en aquellos años. De parte del Poder Judicial esperamos que no se retroceda en los criterios jurídicos logrados en estos años”.

Las violaciones sexuales como delitos de lesa humanidad

La reapertura de los juicios permitió que las investigaciones se profundicen, que nuevos sujetos víctimas del horror comenzaran a tener voz propia. Las violaciones como delitos de lesa humanidad están comenzando a ser identificadas de modo autónomo y juzgadas por esa particularidad. Ya en 2011 la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado elaboró las “consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de estado”. El informe da cuenta “del escaso avance registrado respecto de una de las facetas de ese fenómeno criminal: los delitos sexuales”, y continúa “pese a que el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad alcanza en la actualidad un importante desarrollo y a que en los últimos años se han producido numerosos testimonios sobre el tema, los delitos contra la libertad sexual todavía no han sido tratados en los procesos judiciales de un modo acorde con la verdadera dimensión que han tenido en la práctica”. La primera sentencia en este sentido es de 2010. El Tribunal Federal de Santa Fe emitió el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad en una causa donde la querellante, Amalia Ricotti, convivió con el secreto de la violencia sexual durante 32 años.

Este fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua a Gregorio Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en el centro clandestino La Cueva. En 2011, un juez procesó a los represores Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi por las violaciones sexuales sistemáticas sufridas por una adolescente de 19 años en un centro clandestino de detención. De allí a esta parte existen seis sentencias nuevas. Romina Pzellinsky, responsable del Programa de Género del Ministerio Público Fiscal, en una nota publicada en la página oficial del organismo, subraya que “en estas resoluciones, se evidencia la ampliación del criterio de imputación. La imputación y posterior condena de la violencia sexual como delito autónomo y ya no subsumido en la tortura es un avance en sí mismo en términos de visibilización de la violencia machista que formó parte del terrorismo de Estado”.

Mar 23, 2015 | destacadas, inicio

ANCCOM dialogó con distintos organismos para conocer cuáles son las agendas actuales en materia de Derechos Humanos. Cuatro líneas de trabajo y perspectivas sobre la temática nos brindan Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Las temáticas abordadas por las distintas organizaciones, nos permiten conocer las conquistas y las deudas pendientes de nuestra democracia.

Lorena Battistiol de Abuelas de Plaza de Mayo

-¿Cuál es la agenda actual de las Abuelas de Plaza de Mayo como organización, en materia de Derechos Humanos? ¿Qué temas puntuales se están trabajando hoy?

-Desde Abuelas, se trabaja desde siempre sobre los tres pilares de memoria, verdad y justicia. Las Abuelas incansablemente siguen ofreciendo charlas para escuelas, agrupaciones y visitantes de la Casa. Por otro lado, se difunde la búsqueda, para atraer a personas que puedan aportar datos. Además, se siguen reconstruyendo historias de vida de nuestros padres detenidos y desaparecidos, mediante el Archivo Biográfico Familiar. Seguimos investigando y sumando nuevas estrategias y tecnologías, con el aporte de distintos organismos del Estado que contribuyen con documentación de manera más acelerada que tiempo atrás.

-¿Se modificó en algo la búsqueda de nietos a partir de la aparición del nieto de Estela de Carlotto?

-La búsqueda no se modificó. Lo que sí aumentó, en ese momento, fue la cantidad de presentaciones espontáneas de personas con dudas, y además, la gente que tuviera algún dato, se animó a llamar.

-¿Qué cosas te parece que se modificaron en los últimos 10 años en materia de derechos humanos? ¿Y qué creés que faltan por hacer?

-La búsqueda de los nietos apropiados es un universo pequeño, dentro del campo de los Derechos Humanos. Desde Abuelas, puedo decir que el factor principal es que el Estado se ha hecho cargo de la investigación, sosteniendo a la Institución hace justamente 10 años. En relación a nuestro trabajo, se han acelerado los tiempos de análisis y de judicialización de casos. Hemos conseguido más espacios para difundir la búsqueda, y esto hace que quien comienza a tener una pequeña duda, esté en rango o no, acude a Abuelas como primera instancia. También, hemos podido juzgar a los asesinos de nuestros padres y a los apropiadores de nuestros hermanos. Falta seguir trabajando para encontrar hasta la última persona apropiada.

-¿Cómo llegaste a contactarte con las Abuelas? ¿Qué dudas tenías y cómo llegaste a crear el blog «tus hermanas te buscan”?

-Yo no soy una nieta restituida, sino una hermana que busca. Mis padres desaparecieron el 31 de agosto del ´77 en la localidad de Boulogne, Partido de San Isidro. Mi mamá llevaba un embarazo de 6 meses, y es a ese bebé nacido en cautiverio a quien buscamos. Él o ella, posiblemente haya nacido en Campo de Mayo para fines de 1977. El blog lo creamos como una forma más de búsqueda, difusión y de aporte a la lucha.

-¿Cuál es para vos el medio más efectivo para encontrar a los nietos que faltan?

-Todos los medios son efectivos. Muchos de los nietos cuentan que tal vez, haber visto en televisión a uno restituido, al escuchar a alguna Abuela en la radio o haber leído una nota, les sirvió para acercarse. Creo que lo más importante es el relato. Contar la propia historia, para que muchos otros sepan que no están solos, que acá somos muchos esperándolos, buscándolos y que en su familia biológica van a encontrar todo el amor y la contención necesarios para pasar esa transición de cambio de identidad.

-¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo cuando una persona que se acerca a Abuelas, tiene dudas sobre su identidad?

En principio, cuando una persona se acerca a Abuelas con dudas se le da un turno previo. Cuando llega ese momento, se le brinda el tiempo necesario para que pueda relatar su historia con lo que sepa de su llegada a su familia, y además, presentar la documentación que haya traído. Una vez que tenemos la charla con esa persona, se deriva su documentación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. Allí se le otorga un turno en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde los especialistas realizan una extracción de sangre, para poder buscar coincidencias genéticas con alguno de las personas buscadas. Si lo desea, puede ser acompañado/a por alguien. Luego, hay que esperar el resultado. Siempre se lo/a llama para darle el mismo, sea negativo o si tenemos la felicidad de celebrar un positivo.

Mariela Belski de Amnistía Internacional

-¿Cómo es la agenda actual a nivel nacional?

-En Argentina trabajamos fuertemente en el acceso a la salud sexual y reproductiva y, en ese sentido, tenemos una campaña muy fuerte respecto de la despenalización del aborto con intenciones a generar un debate profundo e informado. En nuestro país el aborto es la primera causa de mortalidad materna. Es un tema importantísimo que no está instalado en la agenda. Nosotros trabajamos para informar y para que la gente entienda que las mujeres tienen derecho a decidir qué hacen con su cuerpo. Además, hacemos difusión acerca de la implementación del aborto permitido. En Argentina está permitido abortar desde 1991 de acuerdo al código penal, sólo cuando hay peligro de vida para la mujer o para su salud, o cuando hubo violación. En esos tres casos está permitido. Sin embargo, ni siquiera se realizan abortos en esos casos. Por otro lado, la segunda parte de la agenda hace referencia a las comunidades indígenas. Trabajamos particularmente con la comunidad QOM, de Formosa. Además se está elaborando un mapeo del conflicto indígena en el país. La tortura también es otro de los temas de agenda. En estos días presentaremos en una audiencia en el Sistema Interamericano de DDHH, junto a defensores públicos de distintas provincias, un informe por hechos de tortura en tres provincias: Buenos Aires, Santa Fe y Chubut. Si bien hay un protocolo de prevención contra la tortura, no se implementa. Nos preocupan además los casos de violencia de género y, en ese sentido, trabajamos haciendo un relevamiento de todas las sentencias judiciales que hubo en estos últimos años, lo cual no sólo nos muestra patrones sobre la problemática sino cómo son los jueces, si incorporan o no estándares en DDHH, o, por ejemplo, si hay diferencias en las sentencias según el género. Por otro lado, trabajamos temas vinculados a armas, por ejemplo el reciente debate referido al uso de las Taser. AI tiene una posición muy fuerte con respecto a ello, que está incluida dentro del informe que presentó en el Tratado de Comercio de Armas en Naciones Unidas. Allí hay mucha información con respecto al uso de Taser. Se trabaja además en Verdad, Memoria y Justicia con familiares de víctimas de la AMIA y con familiares y víctimas del Franquismo, acompañando a la querella en juicios contra el Estado español.

-¿Qué balance puede hacer de estos diez años en materia de políticas de DDHH?

-Creo que este gobierno hizo mucho por el reconocimiento de derechos a distintos sectores, pero eso no quiere decir que hizo todo. Como directora de una organización de DDHH, aunque al gobierno no le guste, no puedo decir que se hizo todo. Hicieron en un contexto político y social determinado. Hay que reconocer que en estos diez años se realizó una ampliación de derechos muy importante. El tema de los DDHH ha estado en la agenda, eso es indudable. Todo el trabajo que han hecho en relación a la apertura de los juicios a los responsables del proceso. Creo que ha habido gestos sumamente valorables que tuvo este gobierno a la agenda de verdad, memoria y justicia. Eso es indiscutible y deseo que los gobiernos que vengan no abandonen esta agenda. La Asignación Universal por HIjo es un política inclusiva que no se puede dejar de mencionar. Sin duda, la ley de matrimonio de personas con el mismo sexo es una política innovadora en DDHH. Argentina suele marcar tendencia a nivel regional con sus avances. La ley de identidad de género y el reconocimiento a la comunidad LGBT son sumamente valorables. De todos modos, creo que dejaron de lado cuestiones que no dejan de ser DDHH y no dejan de ser importantes, y que uno desearía que sean tenidas en cuenta. Mi temor, como directora de una organización que promueve el acceso a derechos, es que el discurso de los DDHH se ha usado mucho por este gobierno, y eso ha alienado a mucha gente. Aquellos que escuchan hablar sobre DDHH y no están a favor de este gobierno se alienan. Es un riesgo. Es muy probable que los candidatos opositores, con tal de diferenciarse de este gobierno, no trabajen la agenda de los DDHH porque saben que aliena a su electorado. Esto es muy preocupante. Los candidatos opositores deberían elaborar una propuesta de cómo van a abordar el tema y cuál será su agenda en DDHH. Diferenciarse de este gobierno pareciera ser lo mismo que “no hablar” de DDHH.

-Señalaste como una de sus preocupaciones principales la de los pueblos originarios ¿Cuáles son los principales focos de conflictos al respecto?

-A nivel general, el principal reclamo de las comunidades indígenas es el referido al reconocimiento de sus tierras ancestrales y que se los reconozca en términos de que se les dé un título. Es la mayor lucha de estas comunidades, aunque esa situación desencadena también un déficit en el acceso a derechos básicos. Estas comunidades viven en condiciones de extrema pobreza y, por lo tanto, no tienen acceso al agua, a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la vida digna. Otro problema es el de la protesta y el de su criminalización. Éste, y el anterior, son dos conflictos que están atados. Las protestas por tierras son silenciadas y reprimidas violentamente por gobiernos provinciales, no todos. La problemática está en cómo lucha una comunidad tan pequeña y con poca información frente a grandes negocios de gobiernos y empresas.

-¿Hay alguna política activa de parte del gobierno nacional?

-No. Yo creo que esta es la gran deuda de este gobierno en materia de DDHH. No han hecho nada respecto de las comunidades indígenas. No es un tema que les preocupe. A la vez, me preocupa que tampoco sea un tema que la oposición tenga en agenda. Nos cuesta identificar legisladores con los cuales hablar y compartir preocupaciones con respecto al tema. Estas comunidades necesitan visibilizarse, de lo contrario, no se sabe lo que pasa. Por momentos somos como un nexo entre ellos y el gobierno. Hace poco, durante un conflicto con los QOM en Formosa, estuvimos permanentemente en contacto con el Ministerio de Seguridad para evitar que escale el conflicto.

Marcela Perelman del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

-¿A qué apunta hoy la agenda del CELS?

-Actualmente la agenda apunta a trabajar los núcleos más relegados de violaciones a los DDHH que son los de violencia policial, donde aparecen casos de gatillo fácil, la relación de la gendarmería con los barrios, el hostigamiento policial y en su contracara la seguridad democrática. También consideramos la violencia carcelaria, la sobrepoblación, la tortura, la debilidad de la defensa en la justicia, las irregularidades. Conjuntamente, trabajamos sobre el funcionamiento del sistema de justicia, que está vinculado con las condiciones de acceso a la justicia. También el mercado de tierras es una problemática que toca el acceso a la tierra y la vivienda. En estas situaciones, como por ejemplo los desalojos, se concentran muchas situaciones de violaciones a los DDHH. También estamos dando discusiones a nivel internacional. Siempre se usaron los foros internacionales, pero ahora queremos trabajar más allá de lo interno, repensar como es el trabajo global. Creemos que ha cambiado el peso específico de las voces del sur global en los organismos internacionales y trabajamos en conjunto con otras organizaciones para seguir profundizando ese cambio.

-¿Con qué modalidad trabaja el CELS con los DDHH?

-El CELS trabaja grandes temas siempre en equilibrio entre la denuncia y la incidencia. Así como el Estado puede violar los derechos humanos, también puede protegerlos. El CELS busca abonar a la idea de un Estado complejo, no monolítico, que contiene muchas instituciones con las que se trabaja de distintas formas. No trabaja solo, sino fortaleciendo y fortaleciéndose con otras instituciones, depende el área en el que se esté trabajando. A su vez, marca donde ve problemas y pendientes, donde hay que mejorar.

-¿Cuál es el balance del CELS acerca de las políticas de DDHH desde el regreso a la democracia y en particular desde el 2003?

-Hemos sostenido su agenda histórica pero la democracia la complejiza porque tiene sus propios problemas en el modo de funcionar. No todo en materia de derechos humanos es herencia, hay diversificación constante. Se lograron muchas demandas históricas que venían trabajándose desde un colectivo muy diverso de organizaciones. En particular desde 2003, valoramos positivamente las políticas con impacto en derechos humanos. Sobre todo la reapertura de los procesos de justicia, algo que venía desde antes de 2003 pero se profundizó en esa época. Consideramos que se llevaron adelante políticas muy valiosas que tienen mucho que ver con luchas originarias y demandas históricas. El 2003 recibió todas las demandas propias del 2001 cuando, por ejemplo, estaba muy deslegitimada la justicia y se dio la reforma de designación de jueces. A su vez veníamos de un contexto de represión de la protesta social con Menem y la Alianza y empezaron a modificarse prácticas policiales respecto del proceder de las fuerzas en las protestas sociales. En 2003 y 2004 comienza a notarse el gran cambio que implicó la prohibición a las fuerzas de seguridad de portar armas en las protestas sociales. Se trata de conquistas pero, como otras, no están dadas para siempre.

-¿Qué aspectos consideran que hay que profundizar o mejorar en materia de DDHH?

-Pese al balance positivo, consideramos que a lo largo de estos años han permanecido núcleos de reproducción de violación de DDHH serios, por ejemplo: se prohíbe la portación de armas pero eso no pasa en las fuerzas provinciales, sino sólo en las federales. La ausencia de una reforma profunda en las fuerzas de seguridad debilita algunas conquistas. Sin reformas más profundas lo que pasa es que se concentran y focalizan las violaciones a los DDHH. Aún permanecen las matrices más arcaicas en el Servicio Penitenciario, en los servicios de inteligencia, por decir algunos.

-¿Y en los últimos años?

-Si tenemos en cuenta los últimos 5 años, podemos ver que se dio la continuidad de algunas políticas positivas. Hay otras muy interesantes que no se implementaron acorde a sus propósitos iniciales. Esto se debe a controles débiles, un problema general es la debilidad en la capacidad institucional para llevar adelante estas políticas. Esto permanece condicionado por instituciones críticas como la policía o la misma justicia que reproducen las violaciones sobre determinados sectores de mayor vulnerabilidad.

Lucía Sánchez Vilar de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)

-¿En que se basa el trabajo de CORREPI en la actualidad?

-Nosotros trabajamos sobre dos líneas que tienen que ver con la represión que se desarrolla en los barrios: todo lo que tiene que ver con hostigamientos, gatillo fácil, torturas en cárceles, emergencia sanitaria y todo lo que tiene que ver con persecución y represión a sectores organizados y de trabajadores. Hoy por hoy el laburo en los barrios es constante y llevamos algunas causas de algunos compañeros que han sido criminalizados. No nos consideramos una ONG, ni una organización asistencialista, ni de derechos humanos. Somos una organización anti represiva y queremos que todas las personas de este país se enteren que la policía no está para cuidarlos y a partir de ahí se desglosan un montón de cosas, como por ejemplo que no podemos vivir siguiendo en este sistema.

-¿En que se funda su actividad política?

-Nuestro objetivo político es dar una discusión en torno a un concepto relativo a que la policía está para cuidarnos. Nos parece que las fuerzas de seguridad no están para cuidarnos a todos. Están para cuidar a un sector determinado de la población: aquellos que tienen el poder. De ese objetivo principal decantan un montón de actividades, que van desde organizar los barrios en donde hay más casos de gatillo fácil -que es una de las tareas cotidianas que tenemos y por eso tenemos inserción en determinados barrios-, ir a dar charlas en facultades, proyectar documentales y discutir alrededor de eso, entre otras cosas. También nos ponemos en contacto con otras organizaciones anti represivas del país. A través de esto pudimos construir el Encuentro Nacional Anti Represivo. También gracias a algunos compañeros que son abogados, en la medida de nuestras posibilidades, intervenimos en los juicios contra gatillo fácil, donde la mayoría de las veces acusamos a un policía de matar a un pibe.

-¿Están trabajando en algún caso actual de gatillo fácil en el conurbano?

-Si, hay alrededor de cincuenta familias organizadas en CORREPI. Esta semana hemos tenido contacto con cuatro familias nuevas de Zona Oeste. El año pasado tuvimos la primera condena a un policía por el artículo 80.9 que contiene un inciso presente en el Sistema Penal y que nunca había sido utilizado en la Provincia de Buenos Aires. Ese inciso estrictamente dice que cuando un policía mata, le correspondería una pena mayor porque es un sujeto preparado para matar. Nosotros en todos los juicios vamos por ese inciso, porque es donde nosotros creemos que está la diferencia entre el pibe que salió a afanar y un policía que tiene una preparación técnica y profesional para eliminar a un adversario, y tiene un arma que porta y es del Estado. Ese caso en particular fue el de Fernando “Pata” Díaz, un pibe que vivía en Moreno.

-¿En qué consistió su caso?

-Él estaba discutiendo con la esposa, un vecino escuchó los gritos y llamó a la policía. La policía entró a la casa y lo mató. Le encontraron siete orificios de bala en el cuerpo, murió en el acto, por supuesto. Pero como ese caso hay muchísimos, lo que a nosotros nos interesa poner de relieve es la forma sistemática que tiene la policía de eliminar los problemas. En este caso fue matando, así hay 4400 casos, básicamente.

-¿Cómo es su relación con el día de la Memoria?

-Nosotros estamos dentro del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y somos parte de la organización de la marcha que hacen la Izquierda y los sectores independientes del gobierno. CORREPI no acepta un solo peso, ningún subsidio de ningún órgano estatal de ningún tipo: nos financiamos con la militancia autogestiva de nuestros propios militantes. Lo que nosotros decimos de cara al 24 de Marzo es que no es una fecha conmemorativa ni mucho menos festiva, como en los últimos años lo ha querido convertir el Gobierno, haciendo festivales y hasta metiendo murgas en centros clandestinos de detención. Salimos a denunciar que hoy en día también hay represión. Hay compañeros que han sido asesinados en movilizaciones, también hay desaparecidos, así como también hay pibes que salen de su casa y reciben una bala en la nuca por un policía en la esquina de su barrio.