Abr 22, 2015 | inicio

Se realizó la “Primera Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir” en la cual integrantes de 36 naciones aborígenes de nuestro país marcharon desde el monumento a Julio Roca hasta el Congreso Nacional, donde presentaron un ante-proyecto de ley para la creación de un Concejo autónomo y autárquico, con iniciativa parlamentaria que elabore y proponga políticas que efectivicen el Buen Vivir.

“Para nosotros el Buen Vivir es la reciprocidad de los pueblos con la naturaleza. Entender que nuestro territorio es un espacio sagrado y espiritual que nos constituye y que recuperar el buen vivir es recuperar ese lazo que ha sido roto por este sistema”, expresó Moira Millán, la activista mapuche que encabezó la marcha, con el apoyo de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer y decenas de organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas.

Osvaldo Bayer reclamó que el Monumento de Julio Argentino Roca sea finalmente reemplazado por el Monumento a la Mujer Originaria

El mediodía del martes despertó a Buenos Aires con la presencia de los colores, los tambores y las banderas de representantes de 36 naciones originarias que llegaron de todo el país para gritar que la tierra es la esencia que está dentro de los pueblos. “Cinco siglos de coraje. Cinco siglos resistiendo”, así coreaban en el pequeño acto que se realizó a espaldas del monumento a Roca los manifestantes que luego marcharon hasta el Congreso para la entrega de un proyecto de ley para la creación de un Concejo que vele por los derechos de los pueblos indígenas y elabore normativas atendiendo la filosofía del “Buen Vivir”.

“Las naciones originarias que hemos padecido este sistema racista, hegemónico, descalificador, las mujeres, sobre todo, hemos padecido la violación, por ejemplo, en la Campaña del Desierto. No es casual que hoy nos constituimos dándole la espalda al genocida Julio Argentino Roca”, explicaba Millán. “Pero el problema no es el monumento. El problema es la cantidad de funcionarios que siguen el sendero que marcó Roca, que llevó por ejemplo a nuestros hermanos de Formosa que llevan más de dos meses acampando para ser recibidos”. Decía que lo preocupante es que “el pensamiento de Julio Argentino Roca siga viviendo en las estructuras de este Estado”.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, acompañó la marcha.

La marcha se extendió desde el centro de la ciudad por Avenida de Mayo y luego 150 mujeres representantes de todas las naciones entraron al Congreso para presentar el proyecto y fueron acompañadas por diputados nacionales y de la Ciudad como Alcira Argumedo, Claudio Lozano y Pablo Bergel.

Cortiñas expresó su deseo de que las mujeres originarias no sean más invisibles y aseguró que también hay desaparecidos en democracia. “Nosotras fuimos invisibles muchos años, hasta en la propia Plaza de Mayo. Hace 500 años parece que habían sido invisibles las mujeres originarias, por eso queremos apoyar este paso tan importante y hacer un seguimiento hasta que el parlamento acepte este proyecto del “Buen Vivir”.

En el pequeño salón del Congreso Nacional, ahora repleto de colores y cantos por la tierra, se plantó una semilla de esperanza, por lo menos para las mujeres que estaban ahí, que habían venido de distintas provincias a dibujar nuevos horizontes por caminar.

“Somos obligados a ser representados por estructuras que no nos representan. Nos obligan a entrar en estructuras que no son las nuestras. Por eso este Concejo tendría la tarea de realizar y garantizar la creación de un proceso consultivo de participación, información y discusión que permita elaborar normativas e instrumentos que garanticen y efectivicen el buen vivir. Los pueblos originarios pagamos altos costos por esto que llamamos el desarrollo y la industrialización, sin poner en la balanza el costo ambiental, y por lo tanto humano que el desarrollo pone como ideales, como el modo de llegar a una mejor sociedad y a un reparto más común del bienestar”, aseguró Raquel Zárate, integrante de la organización de la marcha.

Las mujeres escuchaban atentas y esperanzadas las voces de quienes acompañaron y de quienes prometieron apoyar desde el parlamento la creación del Concejo. Del techo caían y brillaban las arañas de cristales y diamantes. En el suelo estaba plantada la bandera argentina, que luego fue acompañada por la bandera originaria. Y de las pieles brotaba la lucha, la bronca y el pedido desesperado del respeto por la identidad. Funcionarios, intelectuales y activistas, todos bajo un mismo techo. Todos hablando un mismo idioma, el idioma del conquistador.

Millán decía en el Congreso: “Lo más terrible no es haber perdido la libertad, sino haber olvidado que alguna vez fuimos libres. Y los pueblos originarios recordamos cada día que cohabitábamos en manera armónica con la tierra. Que podíamos pedirle a ella lo que necesitábamos y también darle a ella lo que en reciprocidad merecía. Esos pueblos, esas 36 naciones, tenemos memoria y tenemos verdad. Ya que durante muchísimo tiempo se ocultó la verdad de la historia de cómo fue levantado este Estado, el cimiento ensangrentado con que fue constituido este Estado hegemónico y racista que nunca quiso mirar para adentro”. Continuaba y aseguraba que “es obligación de la humanidad volver a recomponer el vínculo con la tierra. Y esta marcha es histórica, no solo porque entramos por primera vez al Congreso de la Nación, sino porque a partir de hoy nos desafiamos a entrar en el corazón, en la mente y en el imaginario de un país que nos negó”.

Moira Millán, dirigente mapuche en el Congreso Nacional.

Luego de la presentación del proyecto, se entregó en mesa de entradas del Parlamento y después se realizó un acto en la Plaza de los Dos Congresos con la presencia de diversos artistas musicales, como Arbolito y el cierre con Peteco Carabajal.

Por último, el Nobel de la Paz expresó: “Ustedes conocen el monocultivo, ¿no? Los agrotóxicos. Aquello que contamina, que provoca muerte. Pero ustedes saben que hay un monocultivo que es mucho más grave que todo aquello. Más grave que la soja o la minería a cielo abierto, y es el monocultivo de las mentes. Que no nos sometan al monocultivo de las mentes, y por eso tenemos que tener el grito de libertad. Hay que ser rebeldes, cambiar las injusticias por la justicia. Hasta la victoria, siempre”.

Abr 19, 2015 | inicio

“Reparación integral a las víctimas sobrevivientes, y familiares de víctimas fatales de la Tragedia de Cromañón” es el nombre de la Ley Nº 4.786 que, el 28 de noviembre de 2013 sancionó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto fue promovido por diferentes diputados de ese momento, que apoyaron la iniciativa de familiares y sobrevivientes, entre ellos Laura García Tuñón (Proyecto Sur), Juan Cabandié (Frente para la Victoria) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica). Sin embargo, a pesar de que la legislación dio respuesta al reclamo de responsabilidad y contención estatal que exigían los damnificados, la solución no fue suficiente. Los artículos en los que el Gobierno se comprometía a otorgar ayuda en Salud –programas especiales y medicamentos–, Inserción laboral, Educación y Asistencia alimentaria no fueron reglamentados. Solamente se entregó a las víctimas el subsidio económico. Luego de un año y cuatro meses de reclamos y reuniones con diferentes funcionarios, el pasado 27 de marzo, se decretó la Reglamentación en su totalidad.

El objetivo de sancionar esta Ley era “reparar integralmente” las vidas de los sobrevivientes, y de los familiares de las 194 personas que perdieron la vida el 30 de diciembre de 2004, en el incendio que provocó la tragedia de Cromañón. Pero luego de sancionarse, la reparación resultó ser parcial y el Estado continuó adeudando su promesa. No mejoró la calidad de vida, no se escucharon sus pedidos de necesidad de respuestas rápidas, ni se gestionaron los programas necesarios para contenerlos: “Lo único que se reglamentó, fue el subsidio económico, pero no fue suficiente, ya que lo que precisan los sobrevivientes y familiares que conviven con el Trastorno por estrés postraumático, con diversas patologías físicas y psicológicas, es una reparación completa para volver a establecer las condiciones básicas que precisa una persona para vivir en sociedad”, afirmó Juan Capodistrias, miembro de la Coordinadora, Memoria y Justicia x Cromañón.

Juan Capodistrias (el primero de la izquierda) junto a otros miembros de la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón en la jornada de Memoria y Conciencia por Cromañón en el Parque Rivadavia

La Coordinadora es una organización civil formada por sobrevivientes y familiares. En 2013 comenzaron a funcionar como agrupación, posteriormente a la aprobación de la Ley: “Al comienzo estaba conformada por Organizaciones no gubernamentales (ONG) de familiares y sobrevivientes, y además familiares y sobrevivientes autoconvocados. Una vez que se aprobó la Ley se abrieron las demás ONG, y al día de hoy quedamos participando activamente solo sobrevivientes y familiares como adherentes”, relató Capodistrias. Si bien vieron materializarse parte de su reclamo con la aparición de una Ley que les brindara el sostén necesario, la falta de reglamentación produjo que no pudieran acceder a los servicios. El problema principal es en el área de salud, ya que el programa de atención, al momento “está muy lejos de funcionar eficientemente”, agregaron los miembros de la Coordinadora. “Sobre todo en el aspecto de Salud mental. Los hospitales Álvarez y Alvear, que son los principales receptores de estos pacientes, tienen diversos problemas que hacen que den turnos a varios meses, o que hagan esperar varias horas a los pacientes. Esto último teniendo en cuenta que ya vienen de un viaje de dos horas –muchos viven en la provincia de Buenos Aires– y que están en situaciones muy delicadas: ataques de pánico, intentos de suicidio, entre otras cosas. No tener una respuesta rápida, genera en el afectado un desgaste tal, que en la mayoría de los casos, se resignan y buscan refugio en otros lugares lejos de los profesionales que están preparados para atenderlos”, concluyó. Con la reglamentación completa, los sobrevivientes están a la expectativa de avances concretos que empiecen a dar soluciones.

Santuario recordatorio de las víctimas de Cromañón en el barrio de Once, Ciudad de Buenos Aires

Desde la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad, el director Leonardo Szuchet comentó que la dificultad principal para definir la reglamentación fue el largo proceso que conlleva una actuación interministerial: “Hay un montón de normativas que son propias de cada uno de los Programas de los distintos Ministerios, y sobre eso es sobre lo que hay que trabajar para después poder brindar la asistencia que corresponde. La demora es por el trabajo que se vino realizando a los efectos de poder articular en forma ordenada todas las intervenciones que hay que hacer. Aquí interviene Salud, Desarrollo social, interviene Modernización por la solicitud respecto de que puedan ser notificados de los distintos concursos públicos que hay, e interviene Desarrollo Económico con el tema empleo”. Además el director agregó que los inconvenientes no fueron de aplicación si no de implementación, como por ejemplo con el Programa Ciudadanía Porteña, mediante el cual se gestionan algunos subsidios: “es un Programa de Desarrollo Social, en el que sus normas prevén la atención únicamente para las personas que tienen el domicilio radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchos de los beneficiarios de la Ley de Reparación son de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual hubo que reformular esa normativa para que Ciudadanía Porteña haga lugar a la excepción a su propia norma de origen dentro del Programa, y así poder dar cumplimiento con la Ley”.

Martín Cisneros, sobreviviente de Cromañón, se suicidó el pasado 3 de febrero y aumentó a 17 el registro de personas que terminaron con su vida después del 2004, además de los familiares fallecidos por enfermedades oncológicas producto de las secuelas de la tragedia.

Desde la Coordinadora sostuvieron el reclamo alegando: “Nuestra necesidad es incluir en la sociedad a todos aquellos que entendemos, que por relación directa con la Tragedia, no pueden continuar con una vida normal. En el aspecto educativo también, ya que un gran número de sobrevivientes abandonan los estudios por estados anímicos negativos. Si bien muchos de los afectados logran excelentes cuadros de resiliencia, hay muchos que no. Nuestro anhelo es ayudar a todos esos”.

Finalmente, cerca de cumplirse 16 meses de establecida la Ley, el 27 de marzo, el Gobierno de la Ciudad publicó el Decreto de Reglamentación Nº 96/15, en el que se mencionan los artículos que previamente habían quedado suspendidos –asistencia alimentaria, empleabilidad y salud– y se confirma su vigencia con el fin de “lograr una adecuada aplicación de los mencionados artículos, se propicia aprobar su reglamentación”.

Taller de RCP dictado por Cascos Blancos y junta de firmas por el apoyo a la Ley de Asistencia en la Jornada organizada por la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón en el parque Rivadavia

Desde la Dirección, Szuchet afirmó: “Ahora estamos trabajando con mucha fuerza y mucha dinámica para aplicar lo que dice el decreto reglamentario respecto de la inserción laboral, de la inserción educativa y de descentralizar la atención en salud. Esos son los ejes en los que se está trabajando, porque son los más necesarios”.

Igualmente, aún quedan muchos problemas por resolver para que la asistencia se cumpla a tiempo, además de las dificultades que se extienden más allá de la Ciudad, y abarcan localidades y municipios de la Provincia. Para dar respuesta a la mayor cantidad de casos posibles, desde la Coordinadora Memoria y Justicia x Cromañón, Juan Capodistrias informó que están juntando firmas para un nuevo proyecto: “Estamos impulsando un proyecto de Ley a nivel Nacional, que busca ser superador de la ley de Ciudad, y trascenderlo. No discriminar a quiénes viven cruzando General Paz. Que haya un programa en cada municipio que les permita atenderse con prioridad en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias”.

Cierre musical de la Jornada de Memoria y Conciencia por Cromañón

Con motivo del cumplimiento de los 10 años de la tragedia, la Coordinadora organiza 10 encuentros públicos en todo el país, bajo la consigna “Cromañón nos pasó a todos”. El pasado domingo, 12 de abril, la celebración se realizó en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito, en la que hubo shows musicales, una murga, y la colaboración de Cascos Blancos ofreciendo clases de Reanimación cardiopulmonar (RCP). Además de juntar firmas para promover la Ley Nacional, lo primordial en estas jornadas es difundir la reflexión y la memoria, concientizar a la sociedad para honrar a sus compañeros, utilizar el arte como sanación y “transformar el dolor en amor”.

Abr 2, 2015 | inicio

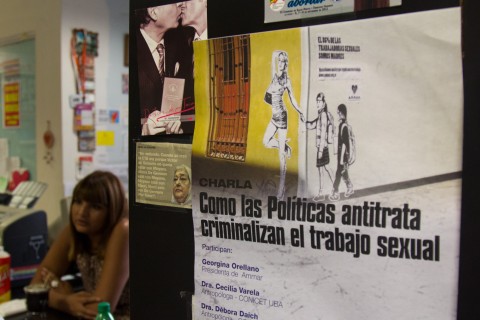

Hace pocos días la jueza Natalia Molina, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 de la CABA, declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno porteño para imponer clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales, y sostuvo en el fallo que la falta de regulación es una deuda de la Ciudad con la sociedad.

El fallo se enmarca en una disputa abierta en sectores que, en principio, podrían ser considerados como de la misma franja “progre”. Se trata del debate entre la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), que festejó el fallo porque sostiene el derecho a la libertad de elección y la falta de regulación que impide ejercer ese derecho, y la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), que se considera abolicionista de la prostitución y que está en contra de toda regulación porque sostiene que no es un trabajo sino una explotación.

El 23 de septiembre de 2014 la AMMAR y la legisladora porteña María Rachid presentaron en la sede de la CTA Nacional un proyecto de ley que busca la habilitación de los establecimientos que brindan servicios sexuales y la polémica no tardó en hacerse escuchar.

El proyecto de ley busca garantizar el libre ejercicio de la actividad en el territorio nacional y separar una actividad lícita de un delito como es la trata de personas o la explotación sexual por parte de proxenetas. Además, el proyecto pretende brindar un marco legal al trabajo sexual donde las trabajadoras puedan acceder a derechos que ahora tienen vedados, como el acceso a la seguridad social. La ley define al trabajo sexual como “la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de una retribución para beneficio propio”. Para la habilitación de los lugares, además de cumplir con ciertos requisitos de higiene y seguridad, las trabajadoras deberán inscribirse como cooperativas, si se trata de varias mujeres agrupadas o como monotributista, en el caso de una sola mujer. Para acceder al trabajo sexual se debe ser mayor de edad y asistir a un curso gratuito donde se dictarán nociones básicas de “derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral y derecho penal, contravencional y de faltas; prevención de adicciones e infecciones de transmisión sexual y salud sexual”. Además, cada establecimiento “tendrá un régimen especial de inspecciones cuya periodicidad no podrá ser inferior a una cada cuatro meses”.

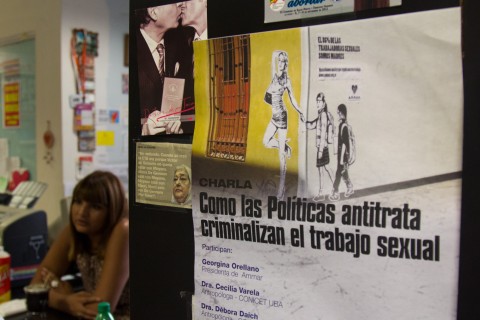

Georgina Orellano, secretaria general AMMAR.

Según el informe realizado por AMMAR titulado “Situación de los Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina”, en nuestro país son aproximadamente 80.000 las personas que ejercen el trabajo sexual, las que en su mayoría son jefas de hogar, por lo cual muchas familias dependen de estos ingresos. Pero “las trabajadoras sexuales no tienen un marco en el cual protegerse”, sostiene Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR Nacional en diálogo con ANCCOM. Así, el proyecto surgió frente a la necesidad de otorgarle un encuadre legal a una actividad que no está regulada. Esto provoca que las trabajadoras no puedan acceder a derechos laborales básicos, que deban ejercer la actividad en la clandestinidad y que vean “vulnerados sus derechos por la persecución policial”. Según Cecilia Varela, antropóloga que colaboró en el informe e investigadora del Conicet, “la actual ley de trata no hace ninguna distinción entre prostitución forzada y libre. Para la ley, si una persona es secuestrada y obligada a ejercer el trabajo sexual eso es trata y también lo es si una persona migra sabiendo que va a ejercer trabajo sexual y establece un arreglo económico con el dueño del lugar”. De esta manera, “el sistema penal las persigue y vulnera una serie de derechos que las trabajadoras sexuales tienen independientemente del reconocimiento del trabajo sexual, derecho a moverse libremente, libertad ambulatoria, acceso a la salud. Hay una serie de derechos que ellas tienen como ciudadanas que son vulnerados cuando la perspectiva y la mirada de la intervención se da a partir de la lógica del sistema punitivo. Entonces en esa situación es importante que exista algún reconocimiento del trabajo sexual, para protegerse del sistema penal”, sostiene Varela ante ANCCOM.

Georgina Orellano, en la sede de AMMAR.

Mientras tanto, la falta de una legislación clara promueve situaciones de violencia. Georgina Orellano relató a la Agencia lo que sucede en los allanamientos: “El poder total lo tiene la policía que ingresa de forma muy violenta, maltratando a las compañeras y a veces sin orden judicial, se llevaban los preservativos que el mismo gobierno de la ciudad nos daba, como prueba de que se estaba ejerciendo prostitución, además del dinero y las pertenencias de valor, que en muchos de los casos no se podía recuperar porque en el acta no figuraba lo que se había sustraído del domicilio.” En este tipo de operativos también participa la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargada de realizar las inspecciones en los locales de la Ciudad de Buenos Aires, que “ingresaba exigiendo la habilitación, las compañeras decían que no la tenían porque no está reconocido el trabajo sexual. Entonces les pedían habilitar ese domicilio como casa de masajes. Ellas lo hacían, pagaban el trámite pero en la inspección que hacen de 3 a 6 meses, esos mismos que le aconsejaban que tenían que habilitar como casa de masajes, clausuraban el lugar y las procesaban por desvirtuación de rubro”. Según el informe “Situación de los derechos humanos de la mujeres trabajadoras sexuales” presentado por la Red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y del Caribe (RedTraSex) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “esta construcción de una actividad cuasi ilícita ha permitido que se confundan delitos como la trata de personas y la explotación sexual con el ejercicio del trabajo sexual”. Desde AMMAR, Orellano sostiene: “por supuesto que nosotras estamos en contra de la trata de personas y de la explotación sexual” pero mientras no haya legislación al respecto, “nosotras seguimos sufriendo vulneraciones de derechos”. En palabras de Varela esto da cuenta de “cómo la activación de los mecanismos del sistema penal, vigilando y persiguiendo al mercado sexual redundan en un montón de situaciones que vulneran derechos de las trabajadoras sexuales y que no tienen un reconocimiento”.

Campaña organizada por AMADH en oposición al proyecto de ley que regula la prostitución.

Esta situación nos lleva al debate entre el regulacionismo y el abolicionismo. Mientras la postura de AMMAR intenta regular la actividad, desde la otra vereda, la AMADH se define como abolicionista, por lo que no reconocen al trabajo sexual como un trabajo. Para Graciela Collantes, una de sus fundadoras, “reglamentar la prostitución es fomentar la violencia hacia las mujeres, el abolicionismo nos sirvió para empezar a ejercer los derechos que nos habían negado desde siempre. La prostitución mueve mucha plata, muchos intereses”. Lucas Manjon, integrante de la organización social La Alameda, coincide al señalar que la aprobación del proyecto “sería un retroceso a nivel mundial y que va a facilitar mucho más los mecanismos, va a facilitar los sistemas de extorsión”. Además sostiene que el proyecto es inviable porque “porque Argentina está adherida a convenios internacionales que prohíben o están en contra del ejercicio de la explotación sexual”. Para Varela, “la idea de que la persecución logra prohibir esas conductas es un poco naif. Hay muchos mercados ilegales que no dejan de existir: alcohol, drogas, etc.” De aprobarse, según Manjón “el que estaría recaudando es el Estado, entonces directamente el que estaría explotando sexualmente con impuestos es el Estado a las mujeres.” Sin embargo, Varela lo concibe de una manera diferente: “Yo creo que el Estado no está ahí garantizando derechos de las personas. No lo veo como un estado proxeneta. Si no, en otros mercados de trabajo cuando el Estado interviene regulando sería un mercado explotador”.

Ahora bien, ¿el trabajo sexual realmente constituye un trabajo? ¿Puede efectivamente elegirse? Desde AMMAR la oferta de sexo a cambio de dinero por parte de una mujer que lo hace de manera voluntaria y autónoma constituye un trabajo: “nosotras nos reconocemos como trabajadoras, construimos esa identidad a partir de organizarnos y sentimos que es una reivindicación para que la sociedad nos tome como parte de una clase trabajadora”, plantea Georgina Orellano. En esta línea, para Cecilia Varela, el trabajo sexual debe reconocerse como un trabajo porque “hay un conjunto de personas que producen materialmente su existencia a partir de la oferta de sexo comercial, en ese sentido es un trabajo, independientemente de que a mí me parezca un trabajo deseable o no”.

Campaña organizada por AMADH en oposición al proyecto de ley que regula la prostitución.

Sin embargo, existen posturas encontradas. La actual AMADH había formado parte de AMMAR desde su formación en el año 1995 pero en el 2003 se desvincula por tener diferentes posiciones. Graciela Collantes plantea que “lo que pide la mayoría de las mujeres es un trabajo formal, un trabajo digno, que no tengas que prostituirte para comprar una casa, yo no lo siento como un trabajo como cualquier otro. Nosotras no queremos que ninguna mujer ejerza la prostitución sino que todas tengan un trabajo digno”. Para ella, la aprobación del proyecto sería un retroceso “no tan solo por el sector de las mujeres en prostitución sino para todas las mujeres”. Desde La Casa del Encuentro, organización civil feminista que lucha contra la violencia de género, entienden que “la prostitución es esclavitud enmarcada en la desigualdad estructural entre mujeres y varones, donde el cuerpo de las mujeres y las niñas es una mercancía mas, objeto de intercambio en un mercado en que todo tiene un precio, incluso los cuerpos, la vida y la libertad de las mujeres.” Asimismo se preguntan “¿quién puede pensar que mujeres que no tuvieron acceso a la educación, al trabajo digno, a la vivienda y a satisfacer sus necesidades básicas se encuentran en posición de elegir en un sistema que lleva a muchas mujeres a que este sea su único destino?”. No se trata entonces de un trabajo “sino de una forma de explotación sumamente grave que cosifica al cuerpo de la mujer convirtiéndolo en un mero objeto dispuesto para su comercialización”. Al respecto, es interesante recordar el postulado feminista que afirma que el cuerpo de la mujer le pertenece a la mujer. En este sentido, la pregunta es existe una contradicción entre esto y la negativa a reconocer que el trabajo sexual pueda efectivamente ser realizado de manera voluntaria. Según la antropóloga Cecilia Varela, “afirmamos ‘mi cuerpo es mío’ sobre la base de que mi cuerpo no es mío, está tomado por el capital, ha sido construido por los dispositivos de disciplinarios, mi cuerpo es una ficción. Justamente porque mi cuerpo no es mío necesitamos instrumentos y mecanismos que nos permitan ganar más autonomía”.

Otro de los puntos en la cuestión es la salida de la prostitución para aquellas mujeres que ya no quieren hacerlo. Para la Casa del Encuentro, “más del 80% de las mujeres en situación de prostitución provienen de sectores sociales vulnerables. Si una mujer en situación de prostitución quiere salir de ese sistema perverso, simplemente no puede. Desde muy pequeñas ingresan a él, aprenden a manejarse bajo ciertos parámetros que no le permiten desarrollar sus personalidades con libertad y así quedan casi por completo sin oportunidades laborales ni posibilidades de desarrollarse en otros ámbitos”. Manjon coincide en que la mujer “generalmente termina reincidiendo porque estuvo separada de la sociedad durante un montón de tiempo y el Estado lo único que hizo fue liberar una cierta cantidad de dinero que una persona víctima de trata no lo sabe administrar y que puede tener enfermedades venéreas o una situación familiar muy disfuncional. Tiene que volver al mismo circuito”. Así, a diferencia de AMMAR; tanto uno como otro piensan en situaciones de prostitución obligada.

Lucas Manjón, Miembro de la ONG Alameda.

En referencia a las posibles soluciones al respecto, la Casa del Encuentro dice que deben buscarse “caminos alternativos para fortalecer y empoderar a las mujeres y poder darles verdaderamente igualdad de oportunidades”. Para Manjon, además de aumentar las penas y realizar campañas de concientización “el delito es netamente económico. Entonces si el objetivo principal que tienen es el dinero, hay que atacar la base económica, por ejemplo, confiscar los bienes. Cuando se allana y se comprueba que hay un prostíbulo, ese inmueble pasa a manos del Estado”. Por su parte, Graciela Collantes plantea la necesidad de “políticas públicas de inclusión que garanticen una salida laboral. El Ministerio de Trabajo tiene que dar respuesta a estas demandas, la mujer cuando está en prostitución y viene acá (a la organización) y te plantea que necesita un trabajo, no le podemos decir vení mañana o vení pasado, así le estamos diciendo a esa mujer que se quede dos o tres días más prostituyéndose”. Para Orellano es necesaria una legislación de la actividad “para que se logre diferenciar de una vez por todas y no se haga una cacería de brujas de todas las trabajadoras sexuales y además para no seguir cortando el hilo por lo más delgado y exponernos a nosotras, que ya de por sí somos un sector vulnerable porque no tenemos ningún reconocimiento de derechos y el trabajo sexual está en la total clandestinidad”. Para Varela, “hay que pensar en todas las dimensiones de cada contexto para ver cómo funciona el mercado y qué impacto tienen los marcos normativos sobre el mercado”. Mientras tanto, para las trabajadoras sexuales “que esto este debatiéndose ya es un logro porque sentimos que durante muchos años han hablado otras personas por nosotras, han pensando otras personas qué es lo mejor para nosotras y nunca han tenido en cuenta las voces de la trabajadoras sexuales”, concluye Georgina Orellano.

El establecimiento de un marco legal para la actividad aparece entonces como necesario. Pero también quedan muchos interrogantes pendientes: por ejemplo, si la postura abolicionista no peca de inocente al pensar que la prohibición va a hacer que el negocio de la prostitución desaparezca. Por otro lado también existen los interrogantes sobre si el regulacionismo parece desconocer los numerosos casos de trata y explotación sexual o cuál es el lugar del feminismo en esta discusión, así como si el debate en torno a la prostitución es una deuda pendiente del feminismo o si en definitiva estamos preparados como sociedad para debatir, sin prejuicios y sin moralismos, acerca del trabajo sexual.

Sandra Cabrera

AMMAR elaboró el primer registro de crímenes contra las trabajadoras sexuales. Durante la década del 2001 al 2011 hubo 23 mujeres trabajadoras sexuales asesinadas en Argentina y la mayoría de los casos quedaron impunes. Sin embargo, el número de víctimas es mayor porque “muchas situaciones de violencia o asesinatos de trabajadoras sexuales no se denuncian y aquellos que si se denuncian, las compañeras lo hacen sin identificarse como trabajadoras sexuales porque todavía hay mucho miedo y discriminación”. Un caso que llegó a los medios fue el de Sandra Cabrera, trabajadora sexual y dirigente de AMMAR Rosario, asesinada de un balazo en la nuca el 27 de enero de 2004 luego de recibir amenazas por haber denunciado a los jefes de la División de Moralidad Pública de la policía de la provincia por recibir coimas por parte de los prostíbulos, por agredir a las trabajadoras sexuales y por estar vinculados con la trata de personas y la explotación sexual de niños y adolescentes. El único imputado fue el policía Diego Parvulczyk con quien Sandra mantenía una relación. En junio de ese año fue procesado por “homicidio calificado con alevosía”. Sin embargo, cinco meses más tarde la Cámara de Apelaciones en lo Penal dejó sin efecto el procesamiento por considerar que las pruebas no son suficientes ya que los testimonios de las trabajadoras sexuales “no son válidos”. Días más tarde el juez es separado de la causa y reemplazado por Alfredo Ivaldi Artacho quien congela la causa. Finalmente en el año 2007 Parvulczyk es sobreseído por “falta de pruebas”. El caso de Sandra, como muchos otros quedó impune y las trabajadoras sexuales siguen sufriendo atropellos y vulneración de derechos.

Abr 2, 2015 | inicio

El ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, sostuvo antes del tratamiento del presupuesto 2015 en la Legislatura porteña: “presentamos un presupuesto realista, prudente y sin desequilibrios financieros”, en tanto que el informe que resultó aprobado presenta un fuerte endeudamiento. Por partes, es la mejor manera de comprender la situación.

Las luces de mi ciudad

Al comparar los indicadores de actividad económica integrados en el presupuesto 2015 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Nación, se visualiza que en varios rubros la Ciudad supera a la media nacional, mientras que en otros está cerca del promedio o apenas por debajo. Sólo en las actividades propias de la ruralidad o de la industria manufacturera existen otras zonas del país con mayor desarrollo. Así se puede apreciar que en el comercio mayorista y minorista, en el rubro de transporte y comunicaciones y en los servicios de intermediación financiera, la Ciudad genera movimientos económicos por arriba del total a nivel nacional. Esa radiografía de la situación económica la convierte en un territorio que concentra importante riqueza y que, por lo tanto, los ingresos que el Estado percibe vía tributos son de extraordinaria cuantía.

El informe de presupuesto 2015 expresa: “Analizando los recursos en función del origen, durante 2013 se mantuvo la relación del año anterior entre los de fuente propia (90,4 por ciento del total) y los de origen nacional (9,6 por ciento), significando que la Ciudad depende mayormente de los recursos que genera mediante su propia administración tributaria”, a su vez, se prevé que este año los ingresos por recursos propios ascienden al 93,1 por ciento.

En tanto, si se analiza por ejemplo, el presupuesto ejecutado en el primer semestre de 2014, alrededor del 50 por ciento de los ingresos que percibe la Ciudad se orientan al concepto “Remuneraciones al Personal”. Del mismo modo, se prevé gastar el 45,8 por ciento del presupuesto total. Según Juan Goldman, economista y asesor del Bloque Nuevo Encuentro: “El concepto de remuneraciones es de variación mínima con relación al modo en que participa del total del presupuesto año a año. Y si a ello se le suman otros destinos que son de erogación obligatoria por parte de la ciudad, resulta que el presupuesto comprometido presenta una rigidez tal que hace necesaria la emisión de nueva deuda”.

En tanto, si se analiza por ejemplo, el presupuesto ejecutado en el primer semestre de 2014, alrededor del 50 por ciento de los ingresos que percibe la Ciudad se orientan al concepto “Remuneraciones al Personal”. Del mismo modo, se prevé gastar el 45,8 por ciento del presupuesto total. Según Juan Goldman, economista y asesor del Bloque Nuevo Encuentro: “El concepto de remuneraciones es de variación mínima con relación al modo en que participa del total del presupuesto año a año. Y si a ello se le suman otros destinos que son de erogación obligatoria por parte de la ciudad, resulta que el presupuesto comprometido presenta una rigidez tal que hace necesaria la emisión de nueva deuda”.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, asumió con una deuda de alrededor de 500 millones de dólares y en seis años la llevó a 2100 millones de dólares: “Que no tuvieron como destino la realización de obras de envergadura, sino que su mayor parte fue destinada a gastos corrientes que bien podrían haberse realizado en pesos”, explica José Cruz Campagnoli, legislador porteño por el Bloque Nuevo Encuentro.

Las críticas en el manejo de la deuda suman adeptos, sin embargo, la mayoría que logra el oficialismo porteño en la Legislatura de la Ciudad, le permitió arribar a la autorización para la emisión de nueva deuda en función de cubrir el vencimiento del Bono serie 8, este mes: “Se autorizaron títulos para el año 2015 por 890 millones de dólares, pero el vencimiento de abril es por 475 millones, o sea que quedan unos 415 millones de dólares o bien para pagar deuda por ese monto en 2017, los bonos serie 10; o bien para solventar gastos corrientes en un año electoral. Entonces, pueden pasar dos cosas, si la emisión de nuevos títulos sale bien se administra la deuda de vencimiento 2015 y queda un margen extraordinario que no se sabe bien para qué se usará; pero si sale mal, entonces el gobierno tendrá un gran problema que tampoco sabemos cómo resolverá”, desagrega Campagnoli y plantea: “Lo que el gobierno demuestra hasta ahora es que tiene un presupuesto extraordinario de 85 mil millones de pesos con una deuda innecesaria en dólares que no sabe cómo administrar”.

La previsión del dólar

Uno de los elementos que distorsiona los números macristas y tiñe de cierta suspicacia el manejo de los fondos, es la estimación de la cotización del dólar para este año. Mientras que el valor presupuestado por el gobierno nacional propone un dólar con un máximo de 9,45 pesos, la Ciudad establece una cotización oficial que asciende a 12,5 pesos por dólar. Según el análisis de Campagnoli expresado en el debate legislativo del presupuesto 2015: “Un tipo de cambio a 12,5 tiene dos objetivos, el de generar un clima que fuerce una devaluación – cosa que no sucederá- y una sobreestimación del tipo de cambio sustentada en que si pagan el bono serie 8 en pesos -que serían unos 5500 millones- a una cotización del dólar, según sus estimaciones para abril, de 11,6 pesos, van a acumular un stock de pesos posibles de gastar a discreción en un año electoral”. Es decir que “la ecuación tipo de cambio elevado y erogación en pesos de los compromisos asumidos, le posibilita a Macri un margen de maniobra mayor en ese presupuesto que presenta una fuerte rigidez en el gasto”, manifiesta Juan Goldman.

Macri y la baja de los servicios sociales

Ciertas deformaciones de los números no logran encubrir las bajas presupuestarias en las áreas más sensibles de la ciudad como son Educación, Salud y Vivienda.

La foto 2015 del modo en que está distribuido el presupuesto, evidencia que los servicios sociales – denominación en la que se integran las jurisdicciones antes mencionadas – son los que mayor erogación representan. Sin embrago, un informe de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresa: “La asignación presupuestaria y su ejecución, revela de manera transparente las prioridades de la política pública. (…) Así se puede apreciar que, aún habiendo superado la grave crisis que atravesó el país en los primeros años de la década, y habiendo transcurrido 10 años a tasas de crecimiento positivas (la mayoría de los años, superiores al 5 por ciento anual) la participación en los recursos presupuestarios ejecutados para estas áreas críticas, lejos de mejorar o se mantuvo estable o disminuyó”. Según Goldman “desde 2010 a 2015 el impacto presupuestario de los servicios sociales cayó 8 puntos porcentuales: de 67 a 59 por ciento. A su vez, si observamos sólo la relación 2014 a 2015 en un área como salud existe una baja de, al menos, un punto”.

La foto 2015 del modo en que está distribuido el presupuesto, evidencia que los servicios sociales – denominación en la que se integran las jurisdicciones antes mencionadas – son los que mayor erogación representan. Sin embrago, un informe de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresa: “La asignación presupuestaria y su ejecución, revela de manera transparente las prioridades de la política pública. (…) Así se puede apreciar que, aún habiendo superado la grave crisis que atravesó el país en los primeros años de la década, y habiendo transcurrido 10 años a tasas de crecimiento positivas (la mayoría de los años, superiores al 5 por ciento anual) la participación en los recursos presupuestarios ejecutados para estas áreas críticas, lejos de mejorar o se mantuvo estable o disminuyó”. Según Goldman “desde 2010 a 2015 el impacto presupuestario de los servicios sociales cayó 8 puntos porcentuales: de 67 a 59 por ciento. A su vez, si observamos sólo la relación 2014 a 2015 en un área como salud existe una baja de, al menos, un punto”.

Ante las respuestas oficiales vinculadas a que la baja de fondos en esas áreas se debe a la incorporación de la policía metropolitana y al presupuesto de los subtes de la Ciudad, José Cruz Campagnoli manifiesta: “Si la Metropolitana se incorpora a la Ciudad en 2010, el impacto presupuestario debió haberse observado sólo en 2011 y, sin embargo, las áreas sociales seguirán en baja luego de ese año. Por otra parte, los subtes se suman en 2013 con una participación del 3 por ciento en el gasto total, impacto presupuestario que se sostiene en 2014 y 2015 en ese mismo porcentaje. Es decir, no es el subte o la Metropolitana las políticas que producen la caída de los servicios sociales en la Ciudad, sino la decisión política de Macri de ir hacia la baja en esas áreas”.

Un punto en salud representa unos 850 millones de pesos, algo así como casi todo el presupuesto del área para la mejora edilicia de hospitales y centros de salud y para la adquisición de equipamiento para la atención sanitaria.

En suma

El texto del presupuesto aprobado explicita: “El Resultado Primario, esto es recursos totales menos gastos totales sin contabilizar los intereses de la deuda, se estima superavitario en 1.008,5 millones de pesos. En consecuencia, el resultado financiero estimado para el ejercicio 2015 es deficitario en 1.396,3 millones de pesos. El mismo encuentra explicación en el financiamiento de obras de subterráneos y de obras hidráulicas a través del endeudamiento autorizado por las Leyes 2.780 y 4.472 y de una nueva operación de crédito con el Banco Mundial”. Así, lo que no se puede ocultar es que la política económica asumida por Macri será deficitaria, en tanto que se pone de manifiesto la necesidad de la Ciudad de Buenos Aires de recurrir a la emisión de deuda para cubrir gastos propios de sus obligaciones ante la ciudadanía.

Mar 24, 2015 | inicio

El 14 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó con 222 votos afirmativos la reforma del artículo 80 del Código Penal, mediante la cual el crimen de género pasó a considerarse como figura agravante del homicidio. Al año siguiente la cifra de asesinatos de mujeres aumentó, mientras en 2012 hubo 255 femicidios en 2013 llegaron a 295. ¿A qué se debe esta aparente paradoja?

La ley 26.791, denominada ley de femicidio, incorpora los incisos 11 y 12 al artículo 80 del Código Penal, que determinan la pena de prisión o reclusión perpetua para todo aquel que “matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” o a todo aquel que lo haga “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”. Asimismo, modifica los incisos 1° y 4° del artículo 80 y estipula la reclusión perpetua para aquel que “matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. Y además “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. Por último, la ley quita la posibilidad de la atenuación a todo aquel que tenga antecedentes de violencia de género. De esta manera, la ley no incorpora al crimen de género como una figura autónoma dentro del Código Penal sino como un agravante del homicidio. Además, cabe destacar que el término femicidio no es utilizado en la reforma, es decir, no se lo nombra como tal.

En Argentina no existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de femicidios ocurridos. Ante esto, el observatorio de La Casa del Encuentro elaboró su propio informe basándose en la información brindada por las agencias Télam y DyN y 120 diarios de circulación nacional y/o provincial, y las cifras son escalofriantes. El 63% de los femicidios fue perpetrado por varones que tenían o habían tenido una relación de pareja con la víctima: esposos, novios, amantes, ex esposos, etc. El principal rango de edad de las víctimas está entre los 19 y los 50 años. Natalia Barrios, trabajadora social y coordinadora del Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista (CAOPI) de La Casa del Encuentro explicó a la Agencia que esto se debe a que es el período “de desarrollo profesional, laboral, de socialización, es decir, la etapa de mayor decisión sobre tu cuerpo, sobre tus deseos, sobre tus proyectos. Y es ahí donde el hombre violento ejecuta el control y la violencia y probablemente el femicidio”.

Con respecto al lugar del hecho, la vivienda se convierte en el lugar más inseguro para las mujeres víctimas de violencia, ya que un 58,8% de los femicidios ocurrieron en una casa, ya sea el hogar compartido con el agresor o la vivienda de la víctima o del homicida. Mientras tanto, solo el 8,7% se produjo en la vía pública. Las modalidades de femicidios van desde el uso de armas de fuego (28%) hasta la utilización de líquidos inflamables (5%) pasando por armas blancas (23%) y golpes del agresor (16%). Por último, encontramos a las víctimas vinculadas, es decir, los hijos que pierden a sus madres y que en su mayoría son menores de 18 años. Para Barrios, “las familias [maternas] son quienes se hacen cargo, en el mejor de los casos, de estos niños. Pero también tiene que existir un estudio más profundo sobre esta realidad porque estos niños son víctimas colaterales de la situación”

Buenos Aires se posiciona como la provincia con mayor cantidad de femicidios. En el período de 2008 a 2012, de un total de 1223 asesinatos de mujeres, 384 ocurrieron en esta provincia. Más allá de la densidad poblacional, otra variable importante es que el informe de esta institución está basado en el relevamiento realizado sobre medios de comunicación, con lo cual todos aquellos casos que no tuvieron cobertura quedaron afuera. Además de la mayor disponibilidad de medios de comunicación que hay en Buenos Aires, Natalia Barrios agregó que en el interior del país “no sólo se juega la no perspectiva de género, el machismo y el patriarcado sino también las relaciones de poder, el ocultamiento”. Por lo tanto, detrás de las cifras del estudio seguramente hay muchas más víctimas. “A partir de esto estamos viendo la punta del iceberg. Si esto fuera una política donde se tomaran recursos de un modo integral, lamentablemente el número sería mucho más alto todavía”, agregó.

El femicidio es la manera más brutal de la violencia de género. Laura Manzotti, integrante de la Dirección de Comunicación, Información y Difusión del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), dijo a la Agencia que “el femicidio es la peor forma de violencia contra las mujeres y se debe al poder y la impunidad que el agresor considera que tiene sobre una mujer, a la cual ve como un objeto y no una persona”. En la misma línea, para Barrios, “la violencia de género es un problema de carácter social, estructural, político y cultural”. Pero la violencia de género no es sólo física sino también psicológica y simbólica. “Dentro del ámbito doméstico nos enseñan que el ámbito privado de la casa es para la mujer y el ámbito público es para el hombre. Desde pequeños existe una división sexista que nos vincula en una relación de poder totalmente diferente”, agregó Barrios.

Ahora bien, ¿por qué la cantidad de mujeres asesinadas va en aumento? ¿La modificación en el Código Penal fue suficiente o hace falta llevar a cabo otro tipo de políticas públicas destinadas tanto a la sociedad civil como a funcionarios y políticos? Según Laura Manzotti, “todos los organismos del Estado Nacional trabajan desde sus áreas particulares políticas públicas con perspectiva de género. Considerar que se pueden ‘terminar’ los femicidios es imposible. Lo que sí se puede hacer es continuar concientizando cada vez más sobre este tema.” Por su parte, Natalia Barrios subrayó la necesidad de políticas “donde la prevención realmente sea un marco”. Por lo tanto, “hay que trabajar en el ámbito educativo desde el nivel inicial, en la formación de todos los profesionales desde una mirada de género, en la implementación de mayor cantidad de refugios y finalmente que cuando una mujer logre hacer una denuncia, no sea revictimizada. Falta seguir trabajando en lo estructural, en lo social, en lo cultural.”

Más allá de las políticas públicas que se puedan implementar para garantizar un trato más igualitario, “vivimos en una sociedad patriarcal y el cambio cultural necesario para modificar estos paradigmas lleva tiempo”, planteó Manzotti. En tanto, Barrios sostuvo que éste “es uno de los cambios más difíciles y nos va a llevar muchísimo tiempo pero lo importante es que hoy empieza a existir otra mirada”. Por ejemplo, la denominación del tema es un tópico muy importante porque contribuye a la circulación de diferentes sentidos. “Considerar un femicidio como ‘crimen pasional’ es quitarle todo significado”, dijo Manzotti. Un avance importante ya ocurrió en los medios de comunicación, que dejaron de denominar a los asesinatos de mujeres como crímenes pasionales. En contraste, “el termino femicidio principalmente es un término político”, explicó Barrios, y contribuye a visibilizar la violencia de género en la sociedad.

Si bien hay algunos indicios de cambio cultural y se han implementado diversas políticas públicas que buscan garantizar la igualdad de las mujeres, todavía resta mucho por hacer. Las medidas de carácter represivo no alcanzan para detener la violencia de género porque sólo pueden implementarse cuando el femicidio fue consumado. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando para lograr un verdadero cambio en la vida cotidiana que es el terreno de las relaciones entre hombres y mujeres porque detrás de las estadísticas hay historias de vida.

Derechos humanos

Desde finales del siglo pasado, se empezó a concebir la violencia de género como una cuestión de derechos humanos. En el ámbito internacional, existen dos importantes antecedentes: la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Hacia la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (“Belem Do Pará”, 1994). En el ámbito nacional, en 2009 se sanciona la ley de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”. Dentro de esta política, se creó el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), organismo que trabaja en pos de la equidad de género brindando asistencia, charlas, seminarios, jornadas y formación en género.

En tanto, si se analiza por ejemplo, el presupuesto ejecutado en el primer semestre de 2014, alrededor del 50 por ciento de los ingresos que percibe la Ciudad se orientan al concepto “Remuneraciones al Personal”. Del mismo modo, se prevé gastar el 45,8 por ciento del presupuesto total. Según Juan Goldman, economista y asesor del Bloque Nuevo Encuentro: “El concepto de remuneraciones es de variación mínima con relación al modo en que participa del total del presupuesto año a año. Y si a ello se le suman otros destinos que son de erogación obligatoria por parte de la ciudad, resulta que el presupuesto comprometido presenta una rigidez tal que hace necesaria la emisión de nueva deuda”.

En tanto, si se analiza por ejemplo, el presupuesto ejecutado en el primer semestre de 2014, alrededor del 50 por ciento de los ingresos que percibe la Ciudad se orientan al concepto “Remuneraciones al Personal”. Del mismo modo, se prevé gastar el 45,8 por ciento del presupuesto total. Según Juan Goldman, economista y asesor del Bloque Nuevo Encuentro: “El concepto de remuneraciones es de variación mínima con relación al modo en que participa del total del presupuesto año a año. Y si a ello se le suman otros destinos que son de erogación obligatoria por parte de la ciudad, resulta que el presupuesto comprometido presenta una rigidez tal que hace necesaria la emisión de nueva deuda”. La foto 2015 del modo en que está distribuido el presupuesto, evidencia que los servicios sociales – denominación en la que se integran las jurisdicciones antes mencionadas – son los que mayor erogación representan. Sin embrago, un informe de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresa: “La asignación presupuestaria y su ejecución, revela de manera transparente las prioridades de la política pública. (…) Así se puede apreciar que, aún habiendo superado la grave crisis que atravesó el país en los primeros años de la década, y habiendo transcurrido 10 años a tasas de crecimiento positivas (la mayoría de los años, superiores al 5 por ciento anual) la participación en los recursos presupuestarios ejecutados para estas áreas críticas, lejos de mejorar o se mantuvo estable o disminuyó”. Según Goldman “desde 2010 a 2015 el impacto presupuestario de los servicios sociales cayó 8 puntos porcentuales: de 67 a 59 por ciento. A su vez, si observamos sólo la relación 2014 a 2015 en un área como salud existe una baja de, al menos, un punto”.

La foto 2015 del modo en que está distribuido el presupuesto, evidencia que los servicios sociales – denominación en la que se integran las jurisdicciones antes mencionadas – son los que mayor erogación representan. Sin embrago, un informe de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresa: “La asignación presupuestaria y su ejecución, revela de manera transparente las prioridades de la política pública. (…) Así se puede apreciar que, aún habiendo superado la grave crisis que atravesó el país en los primeros años de la década, y habiendo transcurrido 10 años a tasas de crecimiento positivas (la mayoría de los años, superiores al 5 por ciento anual) la participación en los recursos presupuestarios ejecutados para estas áreas críticas, lejos de mejorar o se mantuvo estable o disminuyó”. Según Goldman “desde 2010 a 2015 el impacto presupuestario de los servicios sociales cayó 8 puntos porcentuales: de 67 a 59 por ciento. A su vez, si observamos sólo la relación 2014 a 2015 en un área como salud existe una baja de, al menos, un punto”.