Oct 12, 2016 | inicio

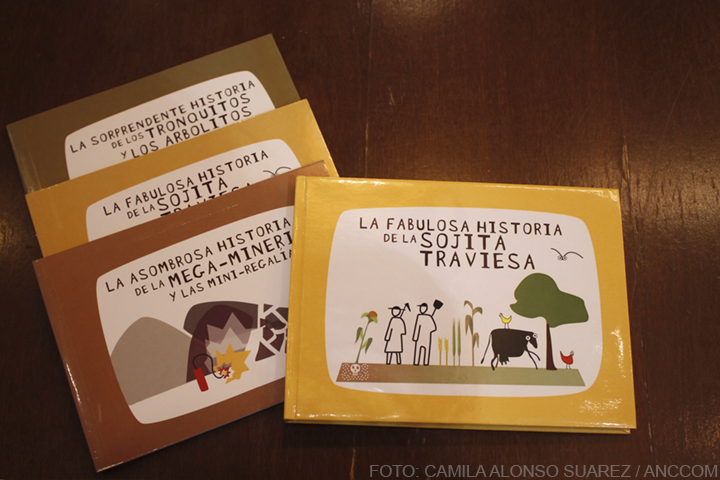

Pachamamita Libros nació como un proyecto independiente del docente de historia Martín Crespi, en respuesta a la escasa creación de cuentos para niños que abordaran la temática ambiental y reflejaran los problemas que derivan del mal uso de los recursos naturales en el país. Para ampliar el acceso, su creador decidió traducir los cuentos a idiomas de pueblos originarios de Latinoamérica tales como el quechua y el guaraní, al lenguaje de señas a través de una producción audiovisual en su blog y transcribirlos también al braille.

“Este material es parte de una muestra plástica con temática ambiental, que estoy preparando. Tenía la inquietud de hacer accesible el material para chicos no videntes e hipoacúsicos. Una vez que tuve el material y los derechos de autor para hacerlo, surgió la idea de traducirlos al guaraní, al quechua, entre otras lenguas de pueblos originarios”, dijo Martín Crespi.

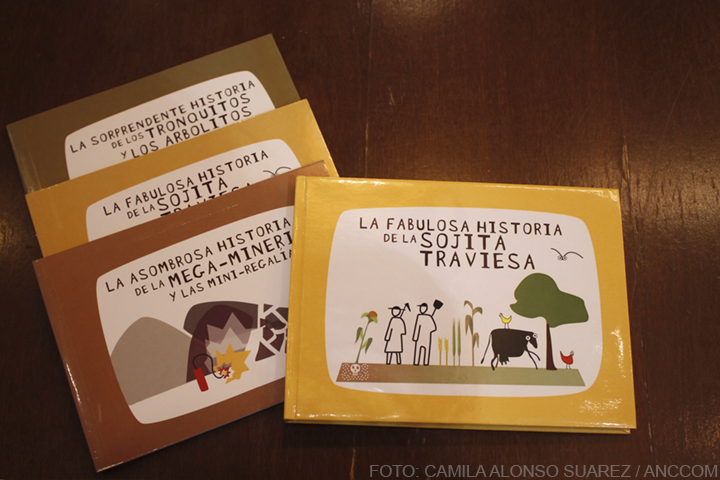

“Kóva ha´e tembiasakue soha akãhatã rehegua ndoikoséirupi ichugui peteĩ milanesa vyrorei ha oiporavo peteĩ arapy akãvai ha mba´e tie´ӯgui henӯhéva”. (“Esta es la historia de una sojita traviesa que no quiso ser una simple milanesa, y prefirió un mundo de aventuras, lleno de locuras y travesuras”, en guaraní). Así comienza La fabulosa historia de la sojita traviesa, uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros, en el que se reflexiona sobre las consecuencias del sistema extractivista en el modelo de producción sojero.

«La fabulosa historia de la sojita traviesa», uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros.

En referencia a este cuento, Martín Crespi explicó: “En este libro se desarrolla la manera en que el modelo productivo genera graves consecuencias en las poblaciones fumigadas. La fumigación causa estragos. Nosotros, en los centros urbanos, lo vemos en la alimentación. Es una problemática angustiante. En toda región hay conflictos ambientales y problemas sociales que derivan de ello, y está bueno que el chico que lo lea pueda darse una idea mínima de todo lo que involucra”.

La situación concreta a la que alude Crespi, es que desde hace 20 años en la Argentina está autorizada la producción y comercialización de la soja transgénica bajo el supuesto que que terminaría con el hambre en el mundo. Pero lejos de hacerlo, y gracias a las campañas llevadas a cabo por gobiernos y empresas, la agricultura se desarrolló sustituyendo cultivos autóctonos por variedades de alto rendimiento dependientes de productos químicos y fertilizantes.

Otro de los cuentos, La asombrosa historia de la Mega-Minería y las mini-regalías trata sobre las consecuencias de la explotación de la megaminería a cielo abierto. Esta actividad devastadora realizada en montañas y ríos por empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón, desde Jujuy hasta Santa Cruz, a lo largo de cinco mil kilómetros de cordillera, utiliza cantidades enormes de productos químicos tóxicos. En el proceso de extracción se vierten desechos contaminantes al ambiente -aire, suelo, agua- afectando flora y fauna de la región.

“Yma chawachani… ¿Whawachani? Jatun horegos clamchanan alto oxcho monanta latina. Chay mntañas oxipi ckanman yacupi rumispi otckuspa expoytaspa ckay mercado minera impresapi.” (“Veo, veo… ¿Qué ves? Una cordillerita, muy cordillerana, con muchas montañitas latinoamericanas. Esas montañitas tienen minerales, agüita de deshielo y rocas con metales. Para sacarlos y exportarlos, el famoso mercado internacional sugirió la mega minería empresarial”, en quechua).

Para traducir este cuento al quechua, Martín Crespi pensó en Felicidad Aranibar quien nació en Cochabamba, Bolivia y vive en Argentina hace 15 años. “La forestación y la minería son temas interesantes, así que me animé. El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”, dijo Felicidad. Respecto de lo significó para ella este trabajo, recordó sus raíces y aseguró: “Yo vengo de una familia del campo, y el quechua nos representa. Mucha gente no lo reconoce como idioma, me interesa que se lo reconozca, que nuestros hijos lo aprendan”.

Martín también indicó la importancia de traducir el cuento a una lengua como el quechua:

“El quechua es una lengua ancestral, es el paso del tiempo en Latinoamérica. Es súper movilizante escuchar una lengua originaria. Hay dos cuestiones interesantes que nos motivaron: una es revalorizar el idioma y la otra es que al traducirlo, estamos preservándolo”.

«El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”.

Una tercera publicación que integra la colección, La sorprendente historia de los tronquitos y los arbolitos, se refiere a la deforestación y a la producción de pasta de celulosa que perjudican las regiones de Santiago del Estero y Salta entre otras provincias del país. Cabe recordar que, en el Congreso Forestal Mundial realizado en Sudáfrica en 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dio a conocer un ranking donde la Argentina figura novena entre los diez países que menos cuidan sus árboles nativos.

En una de las versiones de este cuento, en guaraní, se lee: “Heta yvyraí máta aĩva´ ekue yma oñeñotyvaekue sa´i sa´i oje japo haguã mba´e hu´û ijavevopáva kuatiarã. Kuri´ y´ i ha cukalipto moyve oĩva´ ekue ka´aguy ijyvoty ryakuãmbáva ha peteĩ ára ñembo jarurõguáicha ohasa pya´e pya´e jeityha imbaretéva”. (“Había una vez muchos arbolitos que fueron plantados de a poquito, para hacer pasta celulosa súper esponjosa. Antes de los pinos y eucaliptos, había bosques con flores y aromas. Y como si todo fuera una broma, pasaron rapidito demoledoras topadoras”).

El responsable de esta traducción, Damián Arce, fue docente de Lengua del nivel primario en la provincia de Buenos Aires durante 30 años. Hoy, ya jubilado, se dedica a la enseñanza del guaraní. “Mi lengua materna es el guaraní, mis padres eran paraguayos, vinieron a Formosa en 1947 cuando finalizó la Guerra del Chaco. Se instalaron en el campo para poder trabajar, tuvieron una familia muy numerosa. Mis padres y tíos hablaron siempre en guaraní y yo vengo de esa raíz”, recordó el traductor.

Con respecto al tratamiento de los problemas ambientales en la escuela, Damián Arce afirmó: “Un docente lo puede llegar a tomar, pero creo que desde ahí no trasciende. Los temas hay que bajarlos desde lo institucional, para trabajarlos y que se genere compromiso de todos los involucrados. No solamente en una escuela. Tendría que expandirse y trabajarse desde el municipio, desde la provincia, desde la Nación. Pero hay intereses políticos que no ayudan, entonces nos encontramos con la contaminación, el desarrollo de la megaminería a cielo abierto y la expansión de los cultivos transgénicos. Hay muchas permisividades porque sólo se evalúa la parte económica inmediata: los efectos en la tierra no se tienen en cuenta”.

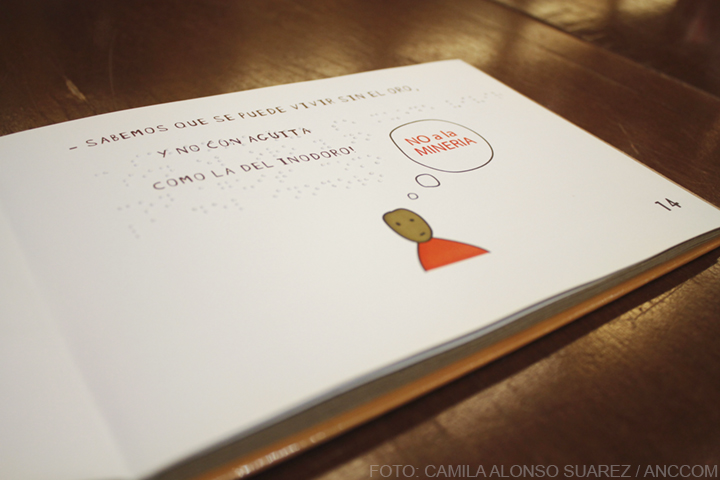

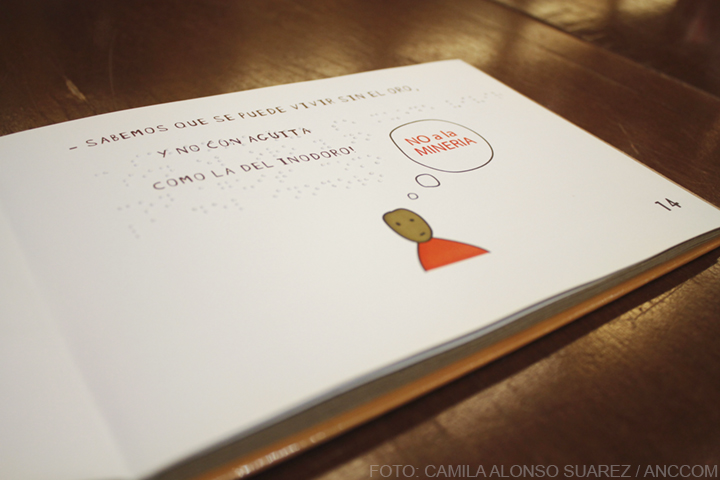

Para la transcripción al braille, Crespi pensó en Emanuel Ludueña, un joven no vidente de 23 años. “Lo que yo hice fue transcribir los cuentos para que una persona con discapacidad visual tenga la posibilidad de leer el mismo cuento, sin tener que cambiar ninguna palabra”, comentó. “Últimamente, las personas no videntes utilizamos el celular y la computadora. Ya casi no leemos desde libros. El hecho de poder transcribir al braille estos cuentos, colabora para que la práctica no desaparezca. Uno puede involucrarse más con el braille e intentar armar lindos proyectos como este”, continuó el joven.

Los cuentos están acompañados por las traducciones, actividades didácticas y un glosario que los niños pueden consultar. En relación al lector, su creador afirmó: “El material está enfocado a una doble lectura, por un lado al público infantil, y por el otro al adulto que acompaña la lectura de los niños, ya sean los docentes o los mismos padres. Apuntamos a la lectura acompañada para una mejor comprensión. Igualmente hay algunos conceptos que están más explicados y desarrollados en el glosario y se juega a la vez con la rima y la gracia”.

Martín Crespi habló sobre los proyectos futuros de Pachamamita libros: “Para el año que viene tendré terminada una muestra plástica con temática ambiental y vamos a traducir al mapuche temas vinculados a la energía y el petróleo. No hay mucho material que se meta con temas puntuales y estructurales como estos, que afectan a mucha gente y a los recursos naturales. Por otro lado publicaremos un libro de alimentación que se llamará La historia de las perdices que comieron felices. El enfoque de esta próxima publicación se centrará en las consecuencias del consumo de los alimentos industrializados: antes la comida alimentaba, luego empezamos a comprar todo en supermercados, empezamos a ingerir alimentos con conservantes, colorantes y fertilizantes, por lo tanto esos alimentos ya no nos alimentan. Otro proyecto para el próximo año es trabajar a partir de los cuentos tradicionales, como Caperucita Roja, para atravesarlos con las distintas problemáticas: lo central es lo ambiental. Lo importante es tener un contenido y atravesarlo con distintas variables dentro de la comunicación, en el sentido de trabajar con las traducciones, la accesibilidad y las distintas tecnologías”.

Actualizado 12/10/2016

Oct 5, 2016 | Entrevistas

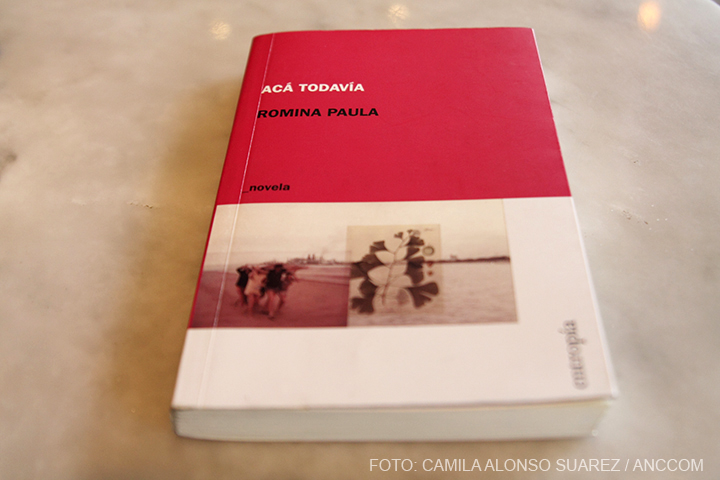

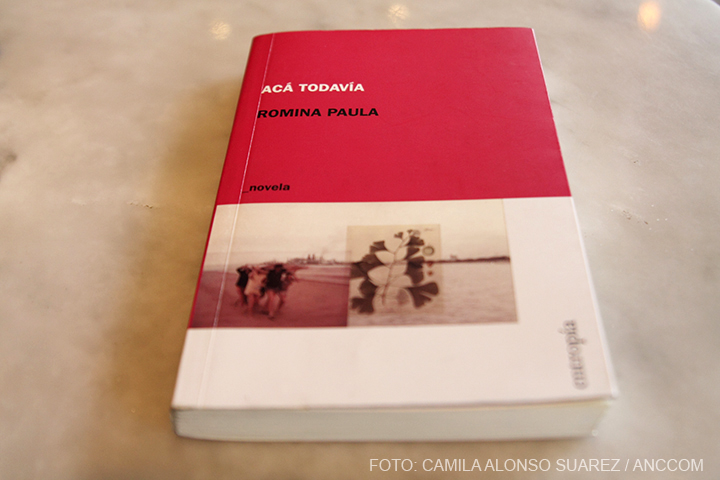

Romina Paula es autora, directora y actriz. Así, en ese orden. Un ranking de su práctica artística que arma “sin dudar”. Acaba de publicar su tercera novela, Acá todavía (Editorial Entropía) en la que Andrea, la protagonista, narra un presente dividido en dos partes. La primera, “Todavía”, transcurre en el Hospital Alemán durante la internación de su padre, un paréntesis de tiempo y lugar que arrastra algo del pasado para reflexionar sobre la familia y sobre la configuración de su sexualidad, de sus relaciones, de su propio recorrido vital. En la segunda parte, “Acá”, Andrea viaja a Uruguay y todo avanza en un presente sin red.

Antes de cada respuesta, Romina Paula mira unos segundos a través del vidrio del bar antes de volver al café con leche, a la mesa. Trae palabras que se van hilando, como en sus textos. En sus novelas intenta escribir el pensamiento, explica, y durante la entrevista dirá que está pensando en voz alta. Le gusta hablar sobre su propia obra porque, dice, así empieza a entenderla. Romina Paula piensa su propia obra, su propia práctica. Piensa y escribe. O escribe y piensa. Y se ríe.

¿Reconocés el momento en el que dijiste “voy a ser autora”?

Hace relativamente poco que encontré esta palabra. Me formé como dramaturga pero esa palabra no la conoce nadie fuera del ámbito teatral, es una palabra rara y difícil. Y aparte también escribo narrativa, entonces no era absolutamente cierto.

¿Y por qué no “escritora”?

Escritora me parece como medio de Isabel Allende, como “la señora escritora”. Lo de autoría me gusta, porque me parece que tiene algo muy del oficio. Y siento que también puede haber autoría en la dirección y en la actuación. Siento que es algo más amplio.

¿Tiene que ver con poner tu firma?

Sí, claro. Las veces que actúo siento que puedo decir que actúo porque le doy algo de mí. No siento que sea una actriz que pueda hacer una paleta enorme. Es mi autoría de lo que puedo dar en ese ámbito. O mismo la dirección, no siento que pueda agarrar cualquier obra de teatro, cualquier texto y ponerlo en escena, montarlo. Lo de la autoría me parece bien.

«Lo de autoría me gusta, porque me parece que tiene algo muy del oficio».

¿Pero siempre escribiste o hubo un momento fundacional?

Siempre escribí. Suena pretencioso, parece “la niña escritora”, como cuando los actores cuentan que bailaban frente al espejo, ¿qué niño no bailó frente al espejo? ¡Por Dios! Pero la verdad es que siempre escribí. No tiene nada ni de mágico ni de particularmente pretencioso, sólo fue así, algo que me gustaba. Y siempre leí, aunque ahora leo bastante menos que cuando era más chica.

En la conferencia Direccionario, en Fundación PROA, repasaste la evolución de tu obra teatral. ¿Cómo ves ese recorrido en tu narrativa? ¿Reconocés una evolución, un vínculo entre ¿Vos me querés a mí? (2005), Agosto (2009) y Acá todavía (2016)?

Para mí están muy vinculadas las tres. Con la primera novela, por los temas: el Hospital Alemán, la muerte, el deseo. Y con la segunda, a través de la primera persona femenina. Es una voz similar, como si fuera que Agosto es de los veintipocos y Acá todavía, de los veintimuchos o los treinta.

¿Pensás que, de alguna manera, podría ser la misma narradora?

No lo es. Me la imagino distinta. Pero sí hay un registro de un cierto momento de la vida y un registro de otro cierto momento de la vida, con lo cual podría ser como una serie. Eso es todo lo que podría decir en cuanto a verlo en perspectiva.

Las relaciones, el amor, la muerte, el duelo son temas que se repiten en toda tu obra. ¿Por qué volvés sobre estas cuestiones?

Son temas bastante universales. Y creo que es difícil eludirlos cuando se escribe porque son la vida. Quizás lo que lo hace distinto es ese tono más íntimo, que genera la sensación de que estoy hablando de esos temas. Se hacen esas preguntas en primera persona y se las responde, como algo del orden del pensamiento. Eso quizás está un poco en los tres libros. Intentar escribir el pensamiento. No sé si el pensamiento en la cabeza se da de modo lineal. Pero algo de ese vínculo con los temas, de intentar poner en palabras dudas, pensamientos, a modo de monólogo interno.

¿La primera persona y el monólogo interior son decisiones conscientes? ¿O empezás a escribir y los recursos aparecen?

En realidad, esta novela yo quería inicialmente que fuera una tercera persona. Toda la primera parte la escribí a mano en cuaderno, y al pasarla a computadora me encontraba pasándola a primera. Era rarísimo. Y me preguntaba: “Bueno, ¿cuánto fuerzo esto?” Lo sentí como una pequeña derrota pero quizás otra novela la escriba en tercera persona.

Dijiste que el principio de Acá todavía lo escribiste en un cuaderno, ¿siempre empezás escribiendo a mano?

En narrativa, sí. Teatro no necesariamente. La última obra de teatro, Cimarrón (2016), la escribí toda en computadora. La anterior, Fauna (2013), también. Para mí, la computadora es más el teatro. Después, la novela termina en la computadora, la termino de editar ahí y la sigo escribiendo ahí también. Pero todas tuvieron su momento de papel, claramente. Es todavía más solitario, porque con la computadora tenés abiertas otras ventanas, está Internet. Siento que, de por sí, la computadora es una zona social. En papel, podés estar en cualquier lado, concentrado. Y después hay algo que me da placer de la acción de escribir a mano, los vínculos con la hoja. Ya igual, con los años, como escribo cada vez más rápido, me reconcilié también con esa velocidad y con ese sonido, “chuc-chuc-chuc”, esa velocidad es linda también. Ahora me gustan las dos cosas.

«Siempre escribí. Suena pretencioso, parece ‘la niña escritora’, como cuando los actores cuentan que bailaban frente al espejo, ¿qué niño no bailó frente al espejo? «.

¿Tenés registrado el momento en que nacen tus historias, el germen?

Es tanto tiempo que creo que sobre la marcha me voy engañando respecto de cuál fue el primer impulso. En este caso, empecé a escribir a fines del 2010. Pero sí tengo un primer diálogo escrito entre Andrea y Rosa, la enfermera. Rosa quedaba embarazada y Andrea se ofrecía a ser el padre de ese hijo, de una persona que no conocía. Me divertía eso. Y, en paralelo, hacer como una especie de reconstrucción de su recorrido emocional, amoroso-sexual, algo así. Y también quería que fuera una novela familiar. De un poco de cada una de esas cosas quedó esto. Me acuerdo que en un momento lo vi a Pablo Ramos, el escritor, le conté de qué se trataba y me dijo: “¿Por qué la que está embarazada no es la protagonista? ¿Por qué está desplazado al personaje secundario?”. Y fue como: “¡Oh! Buena pregunta”. Fue revelador. Y además, entre medio, yo tuve un hijo. Embaracé a la protagonista y más tarde tuve un hijo. Se parecen la realidad y la ficción. Hay que tener cuidado con lo que se escribe.

En la segunda parte, aparece un ingrediente fantástico, ya desde la llegada a Uruguay y los personajes que va conociendo.

Sí, se arma una zona medio misteriosa que creo que tenía un poco de la lisergia del embarazo. También digo que es medio New age la segunda parte, conecta con los árboles, con la naturaleza. Me gustaba que “Acá” fuera presente puro, de entregarse a lo que le va pasando. La primera parte, en cambio, es bastante hacia atrás, medio retrospectiva, el final de una vida que no es la de ella.

¿Cómo trabajás con los símbolos, con la interpretación de distintos elementos como, por ejemplo, los árboles, los gusanos, los viajes? ¿Es un trabajo consciente?

Si consciente fuera que lo decido por adelantado, no. Es raro. Es como si me apareciera la idea de escribirlo y después digo: “Ah, obvio, gusanos, el padre está muerto, no se habla de la muerte del padre, aparecen los gusanos”. No es que no me doy cuenta pero no es que digo: “A ver, ¿cómo podría simbolizar…?” Y el viaje es esa idea de una pausa en tu propia vida, quizás tiene bastante que ver con ese no saber o no tomar decisiones. En Agosto está todo el tiempo así y acá en las dos partes también está en un afuera de sí misma. Tanto en el hospital, que es como un aeropuerto, un no-lugar, y después en Uruguay.

¿Entonces el proceso es más intuitivo?

Sí, diría que sí. Cada uno tiene sus modos de escribir pero lo que fui reconociendo en el tiempo es que ese estar abierto, atento, intuitivo es mi modo de agarrar las cosas. Después hay gente que arma escaletas y le sirve. Por ejemplo, cuando le puse Ramón a mi hijo no me acordé que había escrito que se llamaba Ramón el marido de Fauna. Cuando me pasan estas cosas me doy cuenta de que son cabos que están ahí circulando.

¿Con el nombre Andrea también te pasa algo similar?

Andrea es la muerta de Agosto y en ésta es la narradora. Es un nombre que ni siquiera me gusta para la vida. Pero lo necesito, no sé, siempre me vuelve. Me gusta eso de que sea nombre de mujer y de hombre, aunque acá en Argentina es más de mujer. Me abre cosas. Igual que el nombre Mario, que es el padre en Acá todavía. En realidad me parece feo pero me decís “Mario” y se me abre un portal. Me pasa eso con los nombres. No dudo mucho. Pero con el de Rosa tuve bastantes problemas, lo cambié muchas veces, no la terminaba de ver. Y es algo que no suelo hacer; se llaman de una manera y ni lo dudo. También cambió el lugar que ocupaba ese personaje en la novela, quizás eso también me hizo dudar.

«Acá Todavía» es la cuarta publicación literaria de Romina Paula.

Decías que no tenés una escaleta, un plan. ¿Esto significa que cuando empezás a escribir algo no sabés cómo va a terminar?

Agosto la escribí cronológicamente, en el orden en el que está. En Acá todavía, la escena que están en el invernáculo en Uruguay la escribí hace muchísimo y pensé que tenía que terminar ahí. Casi todo Uruguay lo escribí hacia esa escena, como que sabía que terminaba ahí. La acción termina ahí. El último capítulo, que es más de su cabeza, lo escribí bastante después. Eso no lo había hecho nunca, de hacer como un Frankenstein de momentos de escritura.

¿Por qué elegiste el Hospital Alemán y Uruguay como los lugares-eje de los dos momentos de la novela?

Mi viejo se murió en el Hospital Alemán, de leucemia. Eso es verdad. Pero ese hombre, Mario, no es mi papá, mi papá era muy distinto. Esa cuarentena de la familia en esa situación, que mucha gente lamentablemente vive. Es rarísimo. Es cotidiano y tremendo al mismo tiempo. Cuando estaba ahí era terrible, terrible, terrible. Y me consolaba saber que después iba a poder escribir algo. Sentía que la única manera de poder soportar eso era atravesar ese dolor y que después se convierta en otra cosa, en otra cosa vital.

¿Y Uruguay por qué?

Íbamos con mi familia de vacaciones, cuando era chica. Iba a decir podría ser otro lugar pero no podría ser otro lugar, es Uruguay con esa sensación que a mí me produce. Los lugares también tienen climas, como los nombres. Y Uruguay tiene esa cosa hermosa y melancólica al mismo tiempo, me parece un lugar que permite proyectar la fantasía literaria. Ese país pequeño. Tiene como algo mítico en sí mismo, medio detenido en el tiempo. Y hermoso, no sé. Me evoca muchas cosas. Me da sensaciones como Andrea y Mario.

¿Cómo analizás la relación entre tu experiencia y el contar una historia?

En situaciones límite de la vida, o incluso las menos trascendentes como cualquier tipo de angustia diaria, lo único que me da tranquilidad es poder escribirlo. Pero ni siquiera para publicarlo, sino bajarlo, literalmente escribirlo. Siempre tuve cuadernos. Me río porque pienso que si alguien alguna vez leyera esos cuadernos pensaría que soy una depresiva porque casi sólo escribo cuando está todo mal. No te sentás a escribir “un día de sol hermoso”. Escribís cuando necesitás sacártelo del cuerpo. Ese alivio. A mí por lo general me funcionó de verdad. Pero después -y es algo que planteaba en Fauna– la otra pregunta es si uno puede contar algo que no conoce. Quizás también tiene que ver con esto de la primera persona y la tercera. La respuesta que digo es “sí” porque he leído novelas espectaculares de gente que no hizo eso que describía. Pero, en algún lugar, esas historias épicas le pasaron por el cuerpo. No es que todo lo que escribo lo tengo que haber vivido pero la sensación, la vivencia de eso, sí. Y por supuesto en la ficción se producen los desplazamientos.

En toda tu obra también hay un recorrido que tiene que ver con lo femenino y lo masculino, pero vinculado al no saber, a lo indefinido, a la pregunta de por qué algo tiene que ser de una manera u otra.

A lo largo de mi vida me ha interesado de distintas maneras eso, pensando en mi sexualidad y en la sexualidad en general. Pero cuanto más tiempo estoy en el mundo, me doy cuenta de lo complejo que es y me parece hermoso que sea complejo. Y, por suerte, entiendo que las convenciones sociales están ahí pero también subyace todo lo otro, quiero decir todo lo que cada uno elige para sí mismo. Y ahora que estoy criando un hijo ni te digo todas las preguntas que me hago de dónde se me escapa la tortuga de lo social, qué es mío, qué no. Supongo que le voy a cortar el pelo, no le voy a dejar el pelo largo. Uno ya está tomando decisiones. Hasta ahora podía preguntarme todo lo que quisiera pero ahora que le voy a bajar línea a alguien, ¿cuál va a ser esa línea? Pienso siempre que la ideología no es lo que uno dice tener o a lo que uno dice adscribir sino lo que se te escapa. Para mí la ideología verdadera de uno es el punto ciego que no te ves.

¿Lo inconsciente?

Sí. Hay gente que dice: “Yo soy un buen ciudadano, soy de izquierda, bla bla”, y después es alguien que, no sé, se cuela en una fila. Pero entonces sos una mierda. Su ideología en realidad es esa. Se le está escapando. Es un miserable, por más que sea políticamente correcto y por más que diga lo que tiene que decir en un momento indicado. Hoy en día observo mucho eso, el progresismo como la corrección política. Es lo más obvio decir lo que está bien decir.

¿Cómo fue la etapa de edición de la novela?

Estuve mucho tiempo editándola. Con Gonzalo Castro, de Entropía, somos amigos y él fue el primero que la leyó. Después la leyó Cynthia Edul, ella es egresada de Letras y sabe mucho. Trabajé sobre esos comentarios, devoluciones de todo tipo. Cuando tenía lo que era mi última versión, la leyeron todos los editores de Entropía que son muy minuciosos y casi siempre acepto todo lo que me dicen. Y ahí me junté con ellos y fuimos página por página decidiendo. Ese me parece un momento espectacular también. Es una última opción que me dicen: “¿Estás segura de esto?” Tratás de buscarle la vuelta y negociás con vos mismo también. Fueron muchas etapas de edición y me parecen tan importantes como la escritura.

Y cuando llegaste a esa primera versión tuya, ¿qué es lo que te hizo decir: “Bueno, hasta acá”? ¿Cuándo lo ves como algo cerrado/terminado?

En un momento ya sabés cuál es la novela que estás escribiendo. Ya estaba en la segunda parte, ya sabía el final. Y ahí en el medio sentís lo que falta todavía. Pero es rarísimo porque terminar algo es todo lo que no fue ese algo. Todo lo que quedó en el camino. Pienso: “Ay, de los hermanos quedó tan poquito, de Rosa quedó tan poquito, de Iván hay tan poquito”. Y eso que la novela tiene más de doscientas páginas. Sé todas las novelas que no escribí en esta. Las que podrían haber sido y no fueron. Pero un poco de todo eso está ahí.

CIMARRÓN

La autora-directora, además, estrena Cimarrón, basada en una obra de la dramaturga norteamericana Sarah Ruhl. Serán cuatro funciones en la Sala Tacec del Teatro Argentino de La Plata (26, 27, 28 y 29 de octubre). Y el año próximo se repondrá en el Centro Cultural San Martín. “Es bastante menos narrativa que las anteriores –explicó a modo de anticipo en Direccionario, la conferencia que dio en PROA-. No hay una narración, un cuento tan concreto. Son entes que atraviesan momentos, hay temas y climas. Me cuesta mucho definir la obra porque no sé todavía qué estamos haciendo. Ya está escrita y todo y la estamos ensayando pero aún la estoy descubriendo”.

Actualizado 5/10/2016

Oct 5, 2016 | inicio

Nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía. Pero para las víctimas de la tragedia del colegio Ecos, la justicia ni siquiera llegó. El pasado 23 de agosto prescribió la causa en la que se investigaba el siniestro ocurrido el 8 de octubre de 2006 en la localidad santafesina de Margarita, en el que murieron nueve alumnos y una docente. A pesar de las irregularidades en la investigación denunciada por los familiares de las víctimas, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se negó a reabrir el proceso judicial.

El expediente había sido cerrado en mayo de 2015 por la Cámara Penal de Rafaela. Una (in)justicia que, plagada de burocracia e intereses políticos y económicos, pareciera dejar más dudas que certezas, desilusión y angustia en los familiares de las víctimas. Pero el dolor nunca los paralizó y, desde un primer momento, lo transformaron en iniciativas y proyectos. Por eso, próximo 8 de octubre, en ocasión del décimo aniversario del siniestro vial, se realizará como todos los años un festival artístico y solidario, esta vez en el Centro Cultural Kirchner.

Aún queda un recurso para intentar que la causa no quede cerrada definitivamente: se presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque los padres no conservan muchas esperanzas en el pedido del fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Civil y Comercial de la 5° Circunscripción de Santa Fe, Carlos Stegmayer. “La prescripción sucedió porque no se cumplieron los plazos procesales que se tendrían que haber cumplido, la veo muy difícil”, dijo Carlos Ecker, padre de Federico –una de las víctimas-, en diálogo con ANCCOM y agregó: “No creo que (el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo) Lorenzetti, que es del norte de Santa Fe, le quiera dar un tirón de orejas a la justicia santafecina, aunque se lo merecen porque la prescripción de la causa es por su inoperancia, desidia y falta de profesionalidad”. Ni siquiera la repercusión mediática del caso pudo lograr que la causa llegue a una sentencia firme.

Sentado en el living de su casa, Augusto Lasalvia, padre de otra de las víctimas, Justine, afirma: “Para mover un juez y probarle mal desempeño tenés que hacer todo un proceso en la magistratura provincial o nacional. Los jueces están eternamente apoltronados ahí, y tienen impunidad. Parece como un contrasentido que un juez tenga impunidad.” Ecker completa: “Los jueces son como señores feudales, sobre todo en el interior, pareciera que todo el poder del pueblo, del feudo, pasa por ellos.”

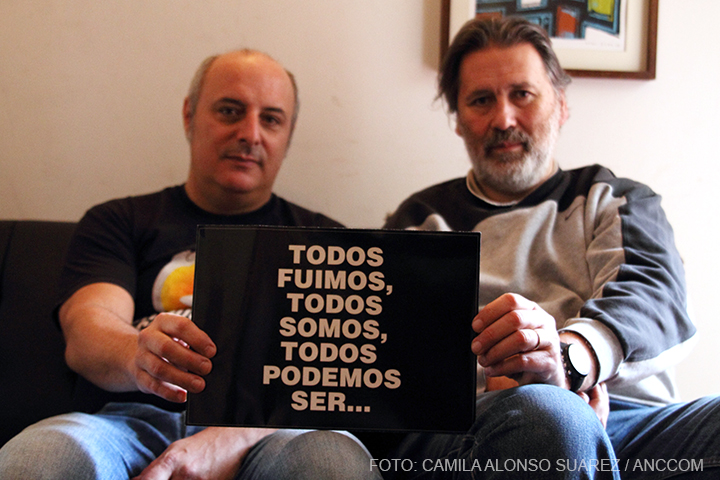

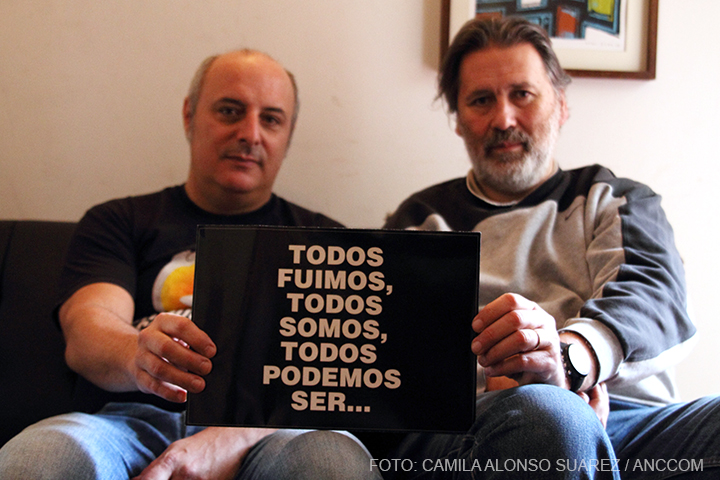

«Despertar conciencia vial», libro de seguridad vial realizada por la Asociación Conduciendo a Conciencia para alumnos de segundo y tercer año de nivel polimodal.

Todos Podemos Ser

Si el funcionamiento de la Justicia genera controversias, en las causas por siniestros viales parece ser peor. “Hay una jurisprudencia que tiende a no castigar el no respeto a las normas viales que pueden ocasionar muertes. Siempre decimos que si vos querés matar a alguien, la mejor forma es atropellarlo porque es muy difícil que vayas preso. Cuando vos matás con intención es más punible que cuando vos matás sin intención. Pero ahí tiene que haber un poco de interpretación: si vos tomás alcohol, salís a manejar borracho, ponés el auto a 150km/h y matas a alguien, tenés que tener alguna conciencia de que te estas convirtiendo en un alma mortal”, subraya Lasalvia.

En Argentina las muertes por accidentes de tránsito son alarmantes. Cuando sucedió el accidente en el 2006, los padres de las víctimas se encontraron con que el estado de la seguridad vial en el país era lamentable. Aunque las estadísticas estatales sigan siendo poco confiables, con la creación en 2008 de la Ley de Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pueden verse importantes avances. No obstante “las políticas estatales siguen estando en deuda”, según Augusto. “Las campañas se llevan a cabo por espasmos. Hay controles de alcoholemia, que aparecen y desaparecen. Hay vigilancia en algunas rutas, como pasa en la Ruta 2 en verano pero son en un punto fijo y ya se sabe dónde están. Y el que va a toda velocidad sabe que tiene que bajar un poco en determinado lugar y después sigue. Es ridículo, es como seguir fomentando la avivada criolla”. Las estadísticas, completa, avalan que ésta es la conducta, ya que la mayoría de los siniestros viales se originan por imprudencias de los conductores. “Es necesario un cambio cultural y cambiar una cultura lleva muchísimo tiempo de persistir con políticas, controles y sanciones, educación y prevención”, sostiene Sergio Levin, padre de Lucas –otra de las víctimas- y Director del Centro de Formación de la ANSV.

Con la aprobación de la ley se generó un marco legal íntegro que contenga a todas las provincias y municipios, aunque sigue sin cumplirse en su totalidad. Desde la puesta en marcha de estas iniciativas se puede notar un descenso en las muertes por accidentes viales, estableció Ecker, y agregó: “Los países que han podido reducir las muertes viales son aquellos donde la educación, la concientización y la prevención estuvieron siempre. Y si esto no da resultado, tenés que sancionar ejemplarmente. En nuestro país se tiende a perdonar las multas o a no pagarlas nunca. Lamentablemente para que saquemos un poco el pie del acelerador, te tienen que embocar con las multas”.

“La prescripción sucedió porque no se cumplieron los plazos procesales que se tendrían que haber cumplido, la veo muy difícil”, dijo Carlos Ecker.

Mañana es mejor

La Asociación Civil Conduciendo a Conciencia, conformada por los padres de las víctimas de la tragedia, tiene dos pilares principales: por un lado la concientización y por el otro la solidaridad. En cuanto a la concientización, el trabajo es intenso: charlas y capacitaciones en escuelas, universidades y empresas de todo el país, participación en foros internacionales de México, Colombia, Ecuador y España y trabajos en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Además, la creación de una revista que sale dos veces por año y la realización de un dinámico y moderno manual para los alumnos de la secundaria, Despertar conciencia vial, que se puede descargar en la web para la utilización de los profesores. “Muchos profesores lo toman como referencia porque ellos no tienen ninguna capacitación para enseñar sobre seguridad vial”, señala Augusto Lasalvia.

Por el lado solidario, todos los años se llevan a cabo festivales para continuar con la tarea iniciada por los estudiantes, que murieron cuando viajaban a ayudar a escuelas rurales. En este aspecto, el mundo artístico y cultural siempre tuvo un rol muy activo, para Sergio Levin: “Desde el comienzo, artistas como El Flaco (Spinetta) fueron un hombro donde apoyarse. Fueron nuestros embajadores en todos lados donde actuaban o cantaban y orgullosamente podemos decir que luego de diez años muchos lo siguen haciendo”. El año pasado el evento se realizó en el Luna Park y se juntaron 80 toneladas de donaciones.

El próximo sábado 8 de octubre, decretado “Día del estudiante solidario”, se cumplirán 10 años de la tragedia y se realizará en el Centro Cultural Kirchner el festival que incluirá actividades artísticas y culturales para chicos y adultos. En La Ballena Azul, desde las 14, habrá shows musicales. El primero estará a cargo de Mariana Baggio y Los Raviolis. Luego, a partir de las 17, tocarán Los Tipitos y León Gieco y, desde las 20, será el turno de Los Pericos y Los Auténticos Decadentes. También habrá un espacio infantil con talleres, muestras de arte, shows musicales, murales y creación de instrumentos musicales para donar a escuelas.

La entrada será una donación y para los shows en La Ballena Azul además hay que reservar entrada a través de la página del CCK.

Actualizado 05/10/2016