Mar 30, 2016 | Entrevistas

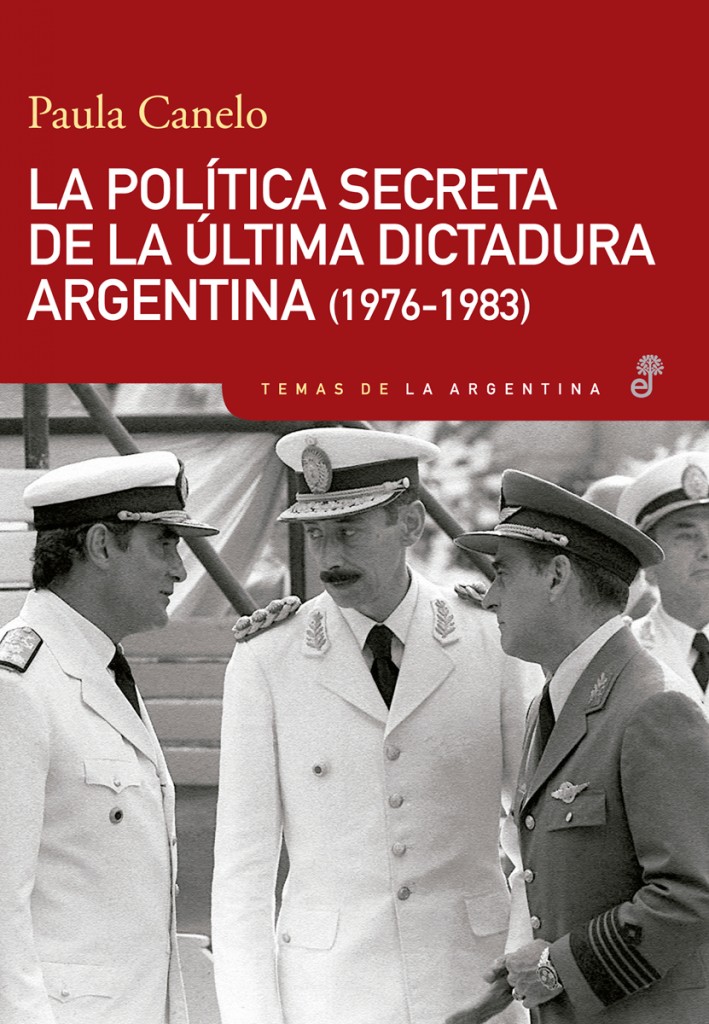

“No resisto los relatos absolutos, me parece que hay que ir contra eso y descubrir los secretos, las grietas –dice Paula Canelo a ANCCOM-. Cuando veía las fotos tremendas de la Junta, los tres paraditos, yo entendía que ahí tenía que haber conflicto». La investigadora del Conicet acaba de publicar, a cuarenta años del último golpe de Estado cívico-militar, el libro La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983), de editorial Edhasa. Especialista en el tema, Canelo realiza un profundo y minucioso análisis sobre el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional pero esta vez por adentro, haciendo foco en demostrar las conflictivas relaciones entre los miembros de las Fuerzas Armadas para la toma de decisiones políticas que marcaron la historia. Avanza en el libro historizando los acontecimientos más importantes del período y evidenciando, a su vez, cómo se manejaba la información, cuáles eran los intereses políticos que se pusieron en juego y por qué fracasaron los planes trazados por ellos.

Canelo basa el libro en un conjunto de documentos secretos -algunos de los cuales fueron hallados recientemente- y se transforma en una traductora de esos papeles que para cualquiera parecerían opacos pero que, sin embargo, hablan y abren camino a más investigaciones acerca de los hechos que marcaron a sangre y fuego la historia argentina y latinoamericana.

Tapa del Libro “La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)” (Edhasa)

En el libro plantea:“los documentos no hablan por sí solos”. ¿Cómo logra hacer “hablar” a los documentos en los que basa el libro?

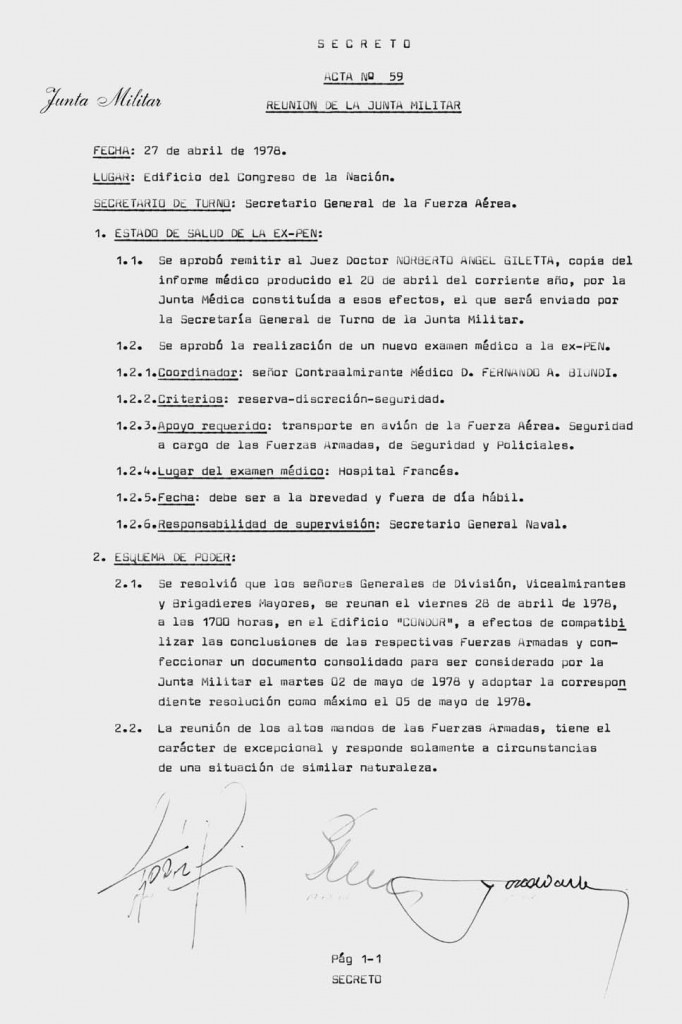

Para las personas que no están familiarizadas con la dictadura, sus actores, las dinámicas de las discusiones, los conflictos internos, los documentos, son opacos, uno no entiende de qué están hablando. Sin embargo, para los investigadores son joyas porque muestran, no sólo los objetivos políticos tan diferentes que tuvieron distintas fracciones de las Fuerzas Armadas, sino una forma particular de escribir y de pensar la sociedad argentina. Hay algunos documentos, por ejemplo, el de la Armada o los de la Secretaría General de la Presidencia que son los “politicistas”, porque son fracciones internas que tienen una vocación más política, en cercanía con políticos, pero hay otras fracciones militares que piensan a la sociedad y la política argentina militarizada. No escribí un libro de historia de la dictadura, ni pensado exclusivamente para académicos, sino que me propuse como objetivo que haya más gente que pueda entender este período y sus aspectos no tan conocidos. El libro tiene dos grandes cuerpos de documentos: los Planes Políticos -que habían sido presentados más bien parcialmente en distintas publicaciones de periodistas e investigadores- y las Actas Secretas, uno de los hallazgos documentales más importantes de las últimas décadas sobre el Proceso.

¿Por qué discute en el libro con las interpretaciones que señalan que hay que estudiar a los civiles para entender a la dictadura o aquella que subraya que sus propósitos políticos estuvieron subordinados excluyentemente a la imposición de un modelo económico?

Son relatos muy poderosos porque han sido fácilmente incorporados por el sentido común, relatos construidos desde esferas gubernamentales y académicas en connivencia y han tenido una gran pregnancia dentro del discurso periodístico, el educativo. Estos discursos habilitan a que la mayoría de la sociedad argentina interprete en forma relativamente sencilla la realidad de la dictadura. No son falsos pero no son condicionantes. Eso es lo que trato de mostrar en el libro con un largo recorrido sobre las agendas de los diferentes años de la dictadura.

También subraya la importancia de estudiar y entender a la política con autonomía de la economía.

Absolutamente. El relato más economicista, centrado en la economía como clave interpretativa del Proceso, corre el riesgo de ignorar estos objetivos políticos que tenía el régimen. La interpretación economicista no es falsa, no está equivocada, pero es una mirada parcial. Yo trato de mostrarlo no como una opinión mía sino más bien dando cuenta de una genealogía.

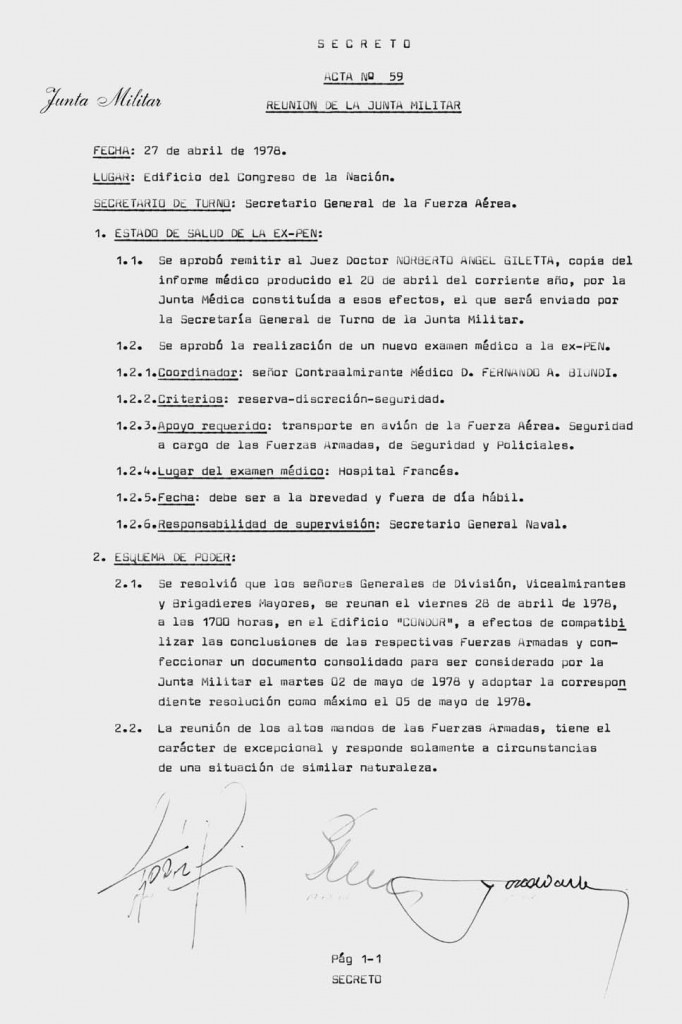

Desde una visión científica, ¿cuál fue la importancia de la aparición de las Actas Secretas halladas en el Edificio Cóndor en 2013?

Las Actas completan la historia que venía escribiéndose en los Planes Políticos. Los documentos que llamamos Planes Políticos son textos producidos entre octubre de 1976 y fines de 1978. Son dos años donde el régimen produce de forma muy abundante una enorme cantidad de planes, muchos conectados, otros no tanto. Y la pregunta era qué sucedía después de 1978: por qué el régimen deja de producir estos documentos políticos. La respuesta está en las Actas que se mantuvieron ocultas hasta 2013. En ellas se encuentra el fondo documental más importante de los últimos años, sobre todo porque fue encontrado completo.

Acta n°59, 27/04/1978, Actas Secretas de la Dictadura, op.cit, t.2, p.220

¿Tuvo acceso inmediato a las Actas?

Empecé a estudiarlas en cuanto aparecieron. Tuve acceso gracias a tres personas que fueron fundamentales para esto: la investigadora Marina Franco, la periodista Alejandra Dandán que trabaja en Página/12 y Stella Segado, que era la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación durante la gestión de Agustín Rossi. De la mano de ellas tres tuve acceso a las primeras Actas que fueron distribuidas. Cuando el Ministerio de Defensa encuentra ese gran corpus documental hace dos cosas maravillosas: preservar el corpus y comenzar un proceso de catalogación y digitalización.

¿Por qué las Fuerzas Armadas se manejaban políticamente en secreto?

El tipo de proyecto refundacional que se propusieron las FFAA y los civiles a partir del ’76 requería de un alto grado de secreto en el manejo de la información pública y la toma de decisiones, sobre todo en el plano represivo. Si algo caracterizó el plan represivo de la dictadura fue la clandestinidad, la primacía del secreto, a diferencia de otras políticas represivas previas, incluso las de otros gobiernos militares que habían sido más bien públicas, como la de la Revolución Argentina.

¿El secreto es la clave del poder?

El secreto es el corazón del poder. Me parece que las Fuerzas Armadas haciendo política necesariamente tienen que mantenerse aisladas de la sociedad. La política durante los gobiernos militares debe ser secreta.

¿Por qué debe ser secreta?

Los militares tienen un enemigo fundamental –desde el Proceso de Uriburu, la Revolución de Junio del ’43, hasta la Revolución Libertadora- y es “la política”. Ellos necesitaron mostrarse en las antípodas. Por eso fue tan complicado encarar el diálogo político, ellos no podían mostrarse dialogando con los partidos. Sin embargo, las Actas muestran que ellos mantuvieron encuentros permanentes y reservados, en muchos casos individualmente con dirigentes destacados de la política argentina del momento. Hubo dos grandes grupos de partidos privilegiados en ese momento: por un lado la UCR balbinista, que fue el partido favorito del Proceso, por otro había un conjunto muy desperdigado de partidos provinciales de derecha de los cuales algunos miembros fueron parte de los cuadros del Proceso como senadores, embajadores. Esos dos grupos de políticos fueron seleccionados porque el Proceso hacía cálculos electorales. También se gestó dentro de los municipios una legión, una nueva generación de políticos y no políticos que fueron distribuidos como intendentes en las municipalidades más diversas en todo el país. A muchos de ellos les sirvió para construir carrera política en democracia. Otros, en cambio, desaparecieron junto con la dictadura y no pudieron convertir su capital político en capital electoral.

¿Cuáles son las fracciones dentro de las FFAA?

Cuando analizamos la dictadura me parece que es necesario pensar en dos niveles. En un primer nivel, la relación político-ideológica interna atraviesa a todas las Fuerzas Armadas de una forma bastante desigual. Hay fuerzas muy cohesionadas y otras que están más fragmentadas: por ejemplo la Armada y la Fuerza Aérea están mucho más cohesionadas que el Ejército, tan fragmentado y estallado a pedazos. El segundo plano de análisis es todo el desquiciado esquema de tomas de decisiones, de reglas del poder, que la dictadura se da a sí misma: por un lado, fragmentación elevada, conflictos internos, ajustes de cuentas, por el otro lado el diseño institucional que, a pesar de que es pensado para controlar la fragmentación, provoca el resultado opuesto. A diferencia de otras dictaduras, el Proceso adquirió dos reglas fundamentales: el reparto tripartito del poder del aparato del Estado y el Gobierno, aunque en realidad esto es falso porque el Ejército es el que se queda con el grueso de la torta, no sólo cuantitativamente si no por los cargos que ocuparon –aunque si bien tenían más hombres, al mismo tiempo era la fuerza más fragmentada internamente-. La segunda regla del Proceso fue la primacía de la Junta Militar sobre el Presidente de la Nación, que le dio a este “órgano soberano” gobernado por los tres comandantes en jefe, un poder decisivo sobre el “cuarto hombre” que es el Presidente. Esto trajo una serie de complicaciones mayúsculas a la hora de tomar decisiones políticas.

¿Cuál cree fue el mayor error político de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar?

Las Fuerzas cometieron varios errores. Hubo tres grandes momentos que decidieron la derrota de este Plan Político que querían llevar adelante. El primer error fue que en diciembre de 1978 los miembros de la Secretaría General de Presidencia de la Nación (SGP) renunciaron a sus cargos. Ellos eran una mini elite que estaba estrechamente vinculada con la UCR balbinista y que advertía frecuentemente a la Junta sobre la necesidad de acercamiento urgente con la dirigencia política. Tenían interlocutores como Eduardo Angeloz, Fernando De La Rúa, Ricardo Balbín, que eran líderes políticos muy importantes y estaban dispuestos a sentarse a dialogar por una transición pactada. El principal punto de negociación era la Ley de Amnistía pero hasta en eso fracasan, porque no son capaces de negociar. Los miembros de la SGP se encontraron con que la agenda política que quería imponer el entorno videlista no funcionaba. Videla prefería moderar la interna del Ejército. La Secretaría General con su propuesta “politicista” era un extremo, eran los rebeldes del gobierno. El problema de Videla en ese momento fue que la moderación, la necesidad de conciliar estas fuerzas que van hacia lugares opuestos, lo llevó a quedarse inmóvil. El segundo error político de la dictadura fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. En las Actas se ve claramente que el Proceso abandonó el Plan Político con la visita de la CIDH, no trataron más el tema. Esto hace que su implementación se demore. Dos meses después de que se retiró la CIDH en 1979 hacen una publicación apurada. El Plan Político es nada más ni nada menos que un proyecto que redacta el Gobierno militar, un texto que para el Proceso debería ser equivalente a los documentos fundacionales, como el Estatuto, tiene que ser una especie de regla fundamental. Es más, cuando ellos publicaron sus documentos fundamentales, las Bases Políticas, aparecen junto con los otros, el Reglamento, el Estatuto. Realmente tuvieron una fe muy importante puesta en este Plan. Cuando lo publican, llega tarde, y además repite prácticamente de forma idéntica las mismas vaguedades e imprecisiones que el régimen venía diciendo desde abril del 1977. El tercer gran error político de la dictadura fue la guerra de Malvinas. Son acontecimientos que responden –parece- a otros planos que no son los políticos pero que, sin embargo, tienen un efecto decisivo en el lugar que el Plan Político ocupa en la agenda del régimen. A mediados de 1978 hubo un despertar de la oposición política que concluyó a mediados de 1981 con la formación de la Multipartidaria. El Proceso profundiza todos sus conflictos internos y se produce esta sucesión tan violenta y tan traumática entre Videla, Viola, Galtieri y Bignone. Y lo único que va a quedar del Plan Político, dentro de la agenda de la Junta Militar, es lo que en las Actas aparece como las Premisas. Esta propuesta y proyecto de refundación profunda que había comenzado a articularse en octubre de 1976 con el primer Plan Político pasa a transformarse en la “no revisión” de lo actuado en la “lucha contra la subversión y el terrorismo” y la institucionalización del poder militar en la toma de decisiones. Entre 1976 y 1981, el Proceso abandonó sus objetivos políticos refundacionales para concentrarse en ellos mismos.

¿Qué significa la institucionalización del poder militar?

Esto quiere decir crear un “Cuarto Poder”. Que las Fuerzas Armadas conformaran un nuevo poder en el mismo nivel que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pensado como un Poder “Corregidor”, como un órgano de control superior. Para lograr la institucionalización del poder militar se requería reformar la Constitución. El Proceso estuvo permanentemente -y esto es algo que lo caracteriza y diferencia de otras dictaduras militares- pensándose a sí mismo como un aprendizaje de otras experiencias, no sólo de la Revolución Argentina y la Revolución Libertadora, sino que también dijo aprender de lo que se estaba viviendo a nivel regional con dictaduras contemporáneas, especialmente la chilena y la uruguaya. Esas dos dictaduras hacen ensayos de reforma de la Constitución: la chilena lo logra, la uruguaya fracasa.

¿Qué aplicó el Proceso de las otras dictaduras de la región?

En realidad, no aplicó nada porque la posibilidad de reformar la Constitución es un tema de profundo conflicto dentro de los militares. Los militares argentinos no llegan a plantear un referéndum, pero es cierto que en los Planes Políticos aparecen las recomendaciones acerca de reformar la Constitución Nacional. Públicamente, cuando se miran los diarios de la época, hay muchos funcionarios que también opinan sobre el tema: especialmente (Ramón) Díaz Bessone -Ministro de Planeamiento- y (Albano) Harguindeguy -Ministro del Interior- son los dos voceros de la reforma de la Constitución.

¿Qué otros temas aparecen en los documentos pero no fueron abordados en el libro?

Es muy importante que nos pongamos a trabajar los investigadores sobre lo que sucede con el Estado durante la dictadura, en muchos planos. Necesitamos reconstruir quiénes fueron los funcionarios que ocuparon el Gobierno, el Estado, los Ministerios, las Gobernaciones. Y no sólo porque permite avanzar sobre la posibilidad de pensar en responsabilidades penales. Es necesario comprender por qué la dictadura destruye -a pesar de que militariza extensamente el Estado argentino- las capacidades estatales argentinas: ¿es derivado del reparto tripartito del poder? ¿del ejercicio poco eficiente de los burócratas militares en el Estado? Es muy importante reconstruir, por ejemplo, la historia de las empresas militares durante este período, llamadas “industrias para la defensa”. El Proceso tiene todo el tiempo una cara pública y una cara secreta o clandestina: hay que ver cómo las dos se superpusieron.

¿Qué opina sobre la visita que hizo Obama a la Argentina el pasado 24 de marzo?

Estados Unidos, por su puesto, ha tenido un rol fundamental desde el planeamiento, organización, asesoramiento en los golpes de estado latinoamericanos, pero me parece que el problema no es Obama ahora: el problema lo tenemos nosotros. Los investigadores e historiadores sabemos que hay memorias que se imponen sobre otras. Creo que lo que estamos viviendo ahora es que hay una de las memorias que se ha vuelto hegemónica durante los últimos años, acompañada por procesos sociales y políticos legítimos -y felices a mi parecer- pero corre el riesgo de las otras memorias han permanecido vivas también durante todos estos años y pugnan por recuperar espacio político: ¿Es malo? ¿Es bueno? No lo sé. Debemos comprender que hay memorias en conflicto. Lo importante es entender que si no luchamos por la memoria en que creemos es obvio que van a haber otras listas para ocupar el lugar. No es algo dado, no hay una verdad, son luchas históricas.

Las Fuerzas Armadas se autodeclaraban apolíticas. Haciendo una analogía en el nivel discursivo exclusivamente, ¿qué piensa sobre la intención de desideologización del actual gobierno nacional?

Hay algo muy interesante que tiene que ver con la genealogía del PRO como fuerza política y la municipalización de la política que plantean los militares. Si uno lee las Actas o los Planes Políticos y analiza cuál es el contenido de la política que quieren los militares durante una dictadura es idéntico a la naturaleza de la política que plantea el PRO. Los militares, asesores y civiles argentinos proponían una ciudadanía involucrada y orientada a solucionar problemas concretos: desde las cloacas hasta, por ejemplo, las sociedades de fomento, el trabajo en conjunto, que ahora sería el trabajo en “equipo” y el no involucramiento de los ciudadanos en la política nacional. ¿Qué ha sido el PRO, sino una dirigencia surgida del espacio municipal? Son paralelismos que hay que trabajar y estudiar en profundidad.

Hace 17 años trabaja en este tema, ¿por qué lo eligió?

La elección de los temas de estudio tiene que ver con miles de cuestiones. Hubo una tendencia en mi casa por interesarnos en cuestiones políticas. Yo nací en 1972 y a pesar de que mis primeros recuerdos políticos fueron de la transición, tengo recuerdos de la Guerra de Malvinas, del miedo que se vivía en las casas. También tiene que ver con haber estudiado Sociología: el Proceso, la dictadura, son temas importantes para los sociólogos, para comprender aquello a lo que había que oponerse. Por otro lado, con una intención más militante mía –aunque nunca milité en un partido- de descubrir la debilidad del poder: no resisto los relatos absolutos, intento descubrir los secretos, las grietas.

Para el libro, ¿entrevistó a militares?

No, no entrevisté militares. Creo más en el cruce de fuentes: la tarea del investigador consiste en armar con ellas un entramado, una red de información que permita ver la evolución de los procesos históricos. El testimonio de los protagonistas es otro tipo de información, válida también. Recurrí para el libro a dos entrevistas que fueron muy buenas y están en el archivo de Historia Oral del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Sociales de la UBA. Elegí dos entrevistas a figuras clave de este proyecto de Plan Político que realmente me sirvieron mucho para comprender el contexto con el que estaba trabajando: una que se le hizo al que era por entonces el Secretario General de la Presidencia de la Nación, el General (José Rogelio) Villarreal, y otra a Ricardo Yofre, que fue el subsecretario. Lo que obtuve de esas entrevistas, a pesar de que no las hice yo, fue la posibilidad de reconstruir ese entramado.

¿Desde cuándo investiga el tema?

Vengo investigando el tema desde que me gané la primera beca en el CONICET, en 1999. Es importante resaltar que el libro es producto del sistema científico y tecnológico público que tuvo lugar en el CONICET, en la Agencia, en las Universidades Nacionales. Este tipo de libros que no necesariamente tienen una salida comercial son fundamentales para la investigación y la docencia. Y es muy importante destacarlo -sobre todo porque en tiempos como los que corren hay una especie de “reformulación” o intentos de vulnerar todo esto-: sin un sistema científico público, este tipo de libros no se puede escribir.

Actualizado 30/03/2016

Mar 22, 2016 | inicio

La luz entra clara y pareja por el ventanal potenciando, aún más, el ambiente de trabajo. Sentados alrededor de una mesa rectangular toman mate, anotan ideas, se recomiendan libros e invocan a los grandes: a los que admiran, en los que se inspiran. Proponen, debaten, se ríen mientras crean. Así es la redacción de Maten al mensajero, una revista que tiene casi dos años de vida y reúne a historietistas, ilustradores, fotógrafos, poetas, escritores de literatura de ficción y no ficción contemporáneos de diferentes partes del país. Una revista joven hecha por jóvenes que se propone terminar con el prejuicio “la gente ya no lee”.

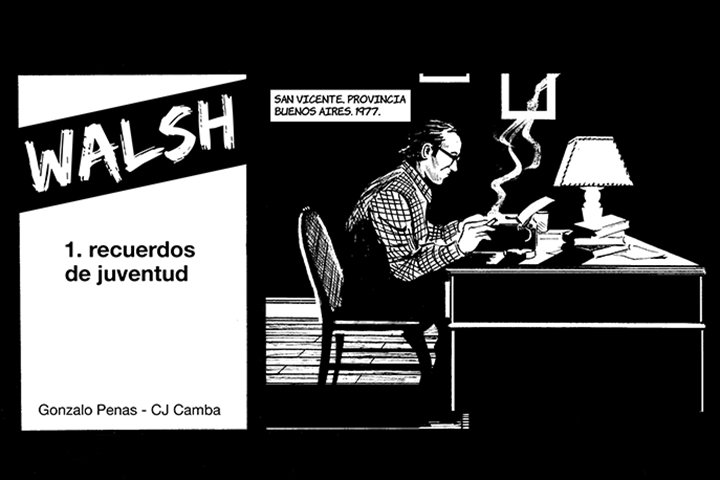

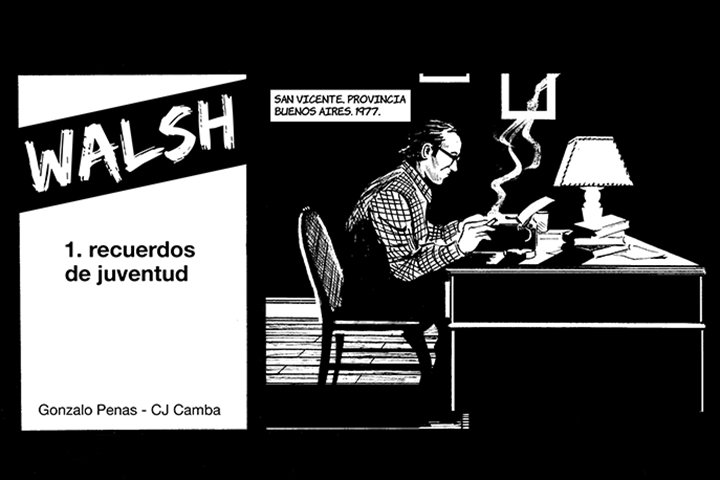

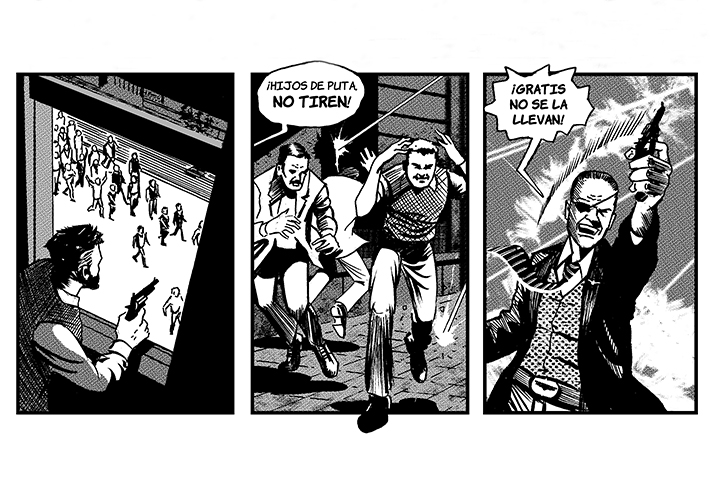

En marzo, por primera vez, la revista publicará un libro y decidió empezar por RW. Rodolfo Walsh en historieta, un bio comic que cuenta la prolífica y comprometida vida del escritor y periodista Rodolfo Walsh, fusilado y desaparecido a los 50 años de edad por la última dictadura militar argentina el 25 de marzo de 1977.

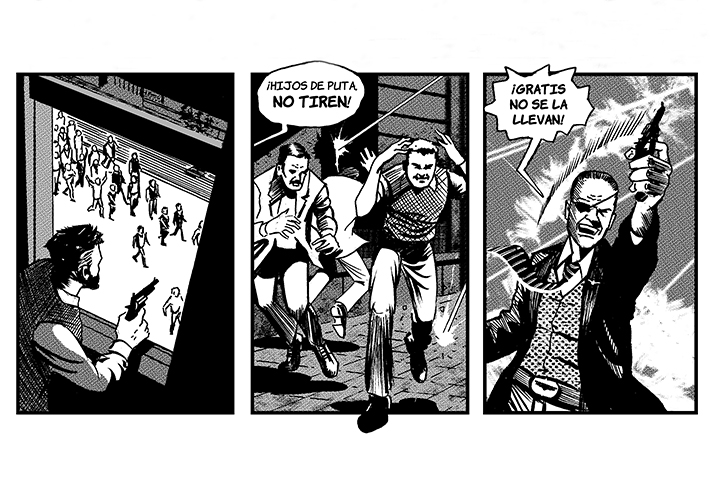

El volumen saldrá a la calle el mismo mes en que se cumplirán cuarenta años de la última dictadura cívico militar que fusiló y desapareció a más de 30.000 personas en nuestro país y marcó a la sociedad argentina y latinoamericana para siempre. La publicación del libro en ese mes no es casual. “Empezar con Walsh es un manifiesto”, dice a ANCCOM Santiago Kahn, director de Maten al mensajero. “Lo que representamos es un Walsh humano, no un superhéroe de historietas, sino una persona que admiramos por su rol intelectual, político y humano”, dice a ANCCOM Gonzalo Penas, el guionista. “Lo que traté de hacer para este libro es que sea atractivo tanto para los que saben como para los que no saben quién fue Walsh”, dice CJ Camba, el ilustrador.

Los autores logran plasmar en el bio comic la esencia de Walsh, un intelectual que comprendió lo que pasaba en su tiempo y no dudó en actuar e intentar informar a todos aquellos que quisieran escuchar. Era un intelectual al servicio de las clases populares capaz de escribir sobre los hechos más complejos de una manera simple pero minuciosa, transgresora. Un intelectual más actual que nunca.

Su etapa en Montoneros, su raíz nacionalista, el peronismo, la experiencia en la agencia de noticias cubana Prensa Latina, la desencriptación de mensajes cifrados, el compromiso con su tiempo, la valentía, su capacidad de escucha: “Un fusilado que vive”, aquella frase que disparó una de las obras cumbres del periodismo argentino, publicada bajo el nombre de Operación masacre. Todo eso está en el bio comic. También las hijas: Patricia y Victoria, la muerte de Victoria, sus amores, los compañeros, el ajedrez, la pesca, los bares, la lectura, las traducciones, los cuentos, sus investigaciones, sus intereses, su casa, la forma de vestir, el diario de la CGT de los argentinos, su labor en el diario Noticias, la creación de ANCLA (Agencia de Noticias Clandestina), la Carta a la Junta Militar, su trágica muerte y desaparición. En forma sintética, poética e impactante, Penas y CJ Camba invitan a transitar por estos tramos de la vida del periodista a través de una voz en primera persona que logra cautivar a quien se atreva a leer el primer capítulo.

***

¿Cómo surgió la idea de una biografía de Walsh en historieta?

GP: La historieta biográfica de Walsh surgió antes de que exista la revista Maten al mensajero. Un día estábamos con Santiago (Kahn) y queríamos hacer un bio comic y tanto a él como a mí, que nos gustan muchas de las historietas de Fierro e historietas nacionales, habíamos pensado en varios personajes. Y Walsh nos resultó el más interesante. Santiago me presentó a CJ Camba y el hecho de laburar de a dos -él como dibujante y yo como guionista- fue todo un desafío. El bio comic se fue publicando por capítulos desde que salió la revista en 2014 y ahora se reúnen todos los capítulos, con algunos agregados más, en un libro.

El primero en tomar la posta y contar cómo empezó la idea del bio comic fue Gonzalo Penas. Porteño, del barrio Parque Patricios, le gusta escribir y no siempre pensando que eso saldrá publicado. “Escribo para buscar salidas”, dice entusiasta. Es Licenciado en Comunicación Social de la UBA, docente de Lengua y Literatura en un bachillerato popular del barrio Flores y periodista cultural. Escribió para la revista Alrededores y el portal Marcha, entre otros. Se autodefine melómano y coleccionista de discos, libros y revistas. Además, tiene publicado un libro de poesías y una antología poética de jóvenes poetas contemporáneos por la editorial La parte maldita.

Santiago Kahn, director de la revista Maten al Mensajero donde se publican las Historietas sobre Rodolfo Walsh.

¿Todo guión biográfico se puede llevar al cómic?

CJ: Sí, hay que ver cómo, pero no creo que haya una imposibilidad. Yo traté de hacer entretenida la historieta, tanto para los que saben como para los que no saben quién fue Walsh. Alberto Breccia, Hugo Pratt, Francisco Solano López, son historietistas que empezaron a dibujar en los años ’50 y son los autores que yo miré antes de hacer este trabajo. No para copiarlos, sino para ponerme en clima. Son tipos que publicaron en la época que transcurrió la vida de Walsh. Uno va y los mira, para ver cómo representaban. Para hacer esta historieta busqué también referencias fotográficas de la época, vi películas de los ’70 para mirar cómo se vestía la gente, es ineludible ir a buscar ese tipo de documentación para hacer una representación más o menos fiel. Hay una parte en la historieta en que aparece un tanque y fui a busqué cómo era el tanque sherman que usaba el ejército argentino, no hago una copia fiel, pero necesito vivirlo para dibujarlo. Tenés que creértelo para dibujarlo. Si no te lo creés vos no te lo cree nadie.

Para CJ pocas cosas son imposibles cuando se habla dibujar. Porteño, del barrio Balvanera, lo que más le gusta dibujar son historietas de terror, trabaja freelance con guionistas de Estados Unidos e Inglaterra. También hace tapas de novelas y ocasionalmente hace ilustraciones a pedido de escritores. No recuerda cuándo se dio cuenta que quería dedicarse a eso pero en algún momento de su vida decidió perfeccionarse en la Escuela Argentina de Historieta y después continuar en la escuela del humorista gráfico Carlos Garaycochea, donde enseñaba Osvaldo Walter Viola (Oswal), un historietista muy reconocido que fue maestro de maestros, trabajó en Anteojito y en los ’70 dibujó al superhéroe nacional Sónoman. “En la clase -cuenta CJ-, Oswal no agarraba una tiza y nos decía: “Así se dibuja una persona”. Él venía a dar clases con libros de (Martin) Heidegger y nos decía que pensemos qué son los personajes: los personajes habitan en nuestra cabeza. Y nos hablaba del ser. Oswal te enseñaba que hay que ser autor, que no nos quedemos sólo con el dibujo, porque de lo que se trata es de contar una historia”.

¿Qué criterios utilizaron para seleccionar los fragmentos de la vida de Walsh?

GP: Nosotros queríamos plasmar que Walsh hizo muchas cosas más que la Carta a la Junta Militar. Quisimos mostrar que fue un gran escritor literario, de los mejores del siglo XX de la literatura argentina. Por eso hicimos hincapié, por ejemplo, en el Premio Municipal que gana en 1953 por Variaciones en rojo. Y también quisimos mostrar qué le pasaba a él como persona, esos choques internos que tenía con él mismo de reconocerse o no reconocerse como escritor, parafraseando en la biografía que se llama “RW” –como la historieta- Walsh se decía a sí mismo: “Soy lento para todo, tardé 15 años en pasar del Nacionalismo a la Izquierda, en terminar un cuento”. Y también tratamos de dar cuenta de toda su vida política y no solamente su etapa en Montoneros o su etapa Peronista, sino también ver de dónde sale políticamente Walsh: del nacionalismo.

CJ: Estaba bueno ver cómo se iba transformando. También nos pasó que su relación con la familia la fuimos imaginando, ficcionalizando. En ningún libro dice que Walsh le daba a su hija Victoria la mamadera, pero nosotros al investigar supusimos que era una persona cálida para con la familia.

GP: Y aparte, por ejemplo, de Victoria sólo tenemos las líneas que escribe Walsh después de la muerte de la hija y algún que otro párrafo cuando ella trabajaba de periodista también. Walsh, en esas líneas, dejó entrever un poco esos vínculos pero tampoco hay tantas cosas escritas de su relación con ella. Entonces, tratamos de ficcionalizarlo en una historieta pero teniendo en cuenta las cosas que decían en esas líneas, no fue que lo inventamos de la nada. Todas las cosas que pusimos están apoyadas en la investigación que hicimos previamente.

¿En qué libros se basaron para el guión?

GP: Con CJ nos intercambiábamos libros, por ejemplo, los que publicó la revista Sudestada, Los años Montoneros; la biografía Rodolfo Walsh. Palabra y acción, que escribió Eduardo Jozami; el libro ANCLA. Una experiencia de comunicación clandestina, de Natalia Vinelli, incluso los papeles personales, y a partir de ese material fuimos delineando qué contar. Si bien a Walsh lo admiro desde que tengo uso de razón, queríamos contar por ahí la parte más desconocida de su historia, porque hay muchas cosas que no se saben de él. Por ejemplo: su infancia, es una ausencia en su biografía. Cuando tuvimos el “qué”, empezamos a pensar el “cómo”. Nos juntábamos en bares. CJ también me ayudó con el guión porque yo vengo del palo de la literatura y cuando empezás a armar un guión lo hacés mucho más literario. Fue muy enriquecedor trabajar juntos y también un desafío: cuando él traía los capítulos cerrados, capaz no era lo que yo tenía en la cabeza, pero muchas veces era incluso mejor.

En la investigación previa al armado de la historieta, ¿qué les impresionó o sorprendió más de la vida de Walsh?

CJ: Yo había leído Operación masacre y me había volado la cabeza: lo vívido que es ese texto, porque te lleva al lugar donde está narrando. Cuando lo leí pensé que debe ser genial hacer la adaptación en historieta. Solano López dibujó la parte del fusilamiento, hizo algunas historietas. Pero, antes de conocerlo a Gonzalo y Santiago, pensaba en hacer Operación masacre en historieta. Cuando aparecieron con la propuesta del bio comic de Walsh también supe que indirectamente en un capítulo iba a aparecer y lo íbamos a incluir. Es uno de los capítulos que más me gustó.

GP: Cuando uno lee los papeles personales, se da cuenta que él no estaba en su rol de escritor, quizás nunca lo estuvo. Por eso también quisimos marcar en la historieta la relación que tenía con sus parejas y con su entorno sobre la escritura, como que ellos lo obligaban a publicar porque si fuese por él no publicaba nada. Otra cosa en la que me detuve cuando releí la vida y obra de Walsh fue su etapa en Noticias, diario de los Montoneros, porque tampoco se conoce tanto. Para volver a ese tiempo de los últimos años de vida releímos Rodolfo Walsh. Los años Montoneros y el libro de Gabriela Esquivada El diario Noticias. Los montoneros en la prensa argentina que tienen mucho material, para que no quede que los últimos años de Walsh sólo fue la Carta a la Junta Militar: existen cuatro años atrás que también son muy importantes y está bueno recuperarlos. En nuestro libro hay una sorpresa que es el material extra a lo ya publicado en la revista Maten al mensajero y está relacionado a la etapa de Walsh en el diario Noticias. Walsh escribe en ese diario una serie de artículos sobre Palestina: lo mandan al Líbano y después va a Palestina y escribe notas que salen del 3 al 17 de junio del ’74, y nosotros quisimos rescatar eso porque es muy actual ese tema. Walsh te habla en el ’74 pero la noticia parece de ayer. Había que hacer algo con eso. Meterlo en el medio de la historieta quedaba raro, entonces lo agregamos en el libro como material extra.

CJ: Ahí tuvimos que hacer algo de ficción porque el único documento que teníamos era la noticia escrita por él.

GP: También hay que pensar en la tirada que tenía ese diario. No era de corta tirada, era de tirada nacional y pensado para clases populares. Todos los intelectuales más rimbombantes de la época y, encima, pensado para las clases populares: es doblemente interesante.

Santiago Kahn: Y además no es muy conocido que Rodolfo Walsh escribió sobre Palestina. Apenas dos años antes de la dictadura existió el diario Noticias y fue como la selección mundial del periodismo: (Francisco) “Paco” Urondo, (Rodolfo) Walsh, (Juan) Gelman, un muy joven (Martín) Caparrós, la hija de Walsh, Victoria. Además, visualmente era muy atractivo. Vos ves esas tapas y decís “está todo inventado”, no se puede hacer algo mejor. La tapa de cuando asesinan a Rodolfo Ortega Peña creo que es la mejor tapa del periodismo argentino, y no exagero. El diario rompía con la idea de la prensa facciosa politizada, y era atractivo: jugaban con las fotos y con muchos recursos, que no era la media del periodismo de ese estilo. Cuando asesinan a Ortega Peña, intelectual, abogado, político y diputado peronista –asesinado por la Triple A-, ponen una foto del cajón, la viuda llorando y una bandera que dice “La sangre derramada no será negociada” y dos líneas que explican brevemente. Eso ocupa toda la tapa y la imagen va a hasta los bordes, era algo muy impensado en la década del ’70. Empapeló el país con eso. Era vanguardia pura en lo estético, político y literario.

CJ: Y ahí también hacía historietas (Héctor) Oesterheld, el creador de El Eternauta.

GP: También está la tapa de Noticias de cuando muere Perón, que la redactó Walsh y dice “Dolor”, todo en mayúsculas, y cuatro líneas que resumen mejor que nadie el peronismo en Argentina.

SK: Igual que la actual revista Noticias ¿no?

Todos: (Risas)

¿Pensaron en llevar algunas investigaciones de Walsh a historieta?

CJ: Me encantaría. Pero más pensé en invertir esa energía en la masacre del puente Pueyrredón por ejemplo.

GP: Después de RW me gustaría hacer otras bio historietas de las otras personalidades que habíamos pensado: Violeta Parra, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar. Siempre quedan cosas en el tintero y posiblemente el día de mañana salga otra bio historieta en Maten al mensajero.

SK: También hay un uso pedagógico de este libro. Enganchar a los pibes con la historieta para explicarles quien es Walsh. Por eso lo importante de que sea atractiva y entretenida.

CJ Camba (Ilustración) y Gonzalo Penas (Guión), autores del libro «Rodolfo Walsh en Historietas».

¿Cómo empezaron con la revista Maten al mensajero? ¿Cuáles son las perspectivas a partir de la publicación de este libro?

SK: La revista surgió porque vimos que faltaba un espacio que recuperara la manera de publicar de las décadas del ‘40, ‘50 y ‘60 que para mí fue como la edad dorada de la literatura en revistas. La idea de que las publicaciones literarias no se dediquen solamente a la crítica, sino que tengan mucha producción propia que gestó un montón de cosas que todavía hoy leemos como clásicos. Entonces, un poco se trata de ocupar ese lugar de una manera renovada porque hay géneros y formas de escritura que retomamos y actualizamos, como las aguafuertes, incluso el folletín, publicar por capítulos una novela, que no es nuevo, tiene doscientos o trescientos años la modalidad del folletín. Pero, por otro lado, es hacerlo con gente que escribe ahora, que produce para la revista, que trabaja en función de que se va a publicar de esa manera. Ahora hay una voz de alarma en revistas culturales y editoriales de libros nacionales sobre el impacto que van a tener las medidas de apertura de las importaciones, el aumento de los costos de las impresiones, la producción de papel cartelizada controlada por los dos grandes medios que eligen qué se publica y qué no, y entonces se empieza a complicar todo. Por eso, más que nunca, nosotros pensamos que hay que seguir adelante, hay que salir y mostrar que se puede y hay que elegir lo que se publica, por eso salir con Rodolfo Walsh es plantar bandera en esta discusión. No creo que a Walsh le hubiera gustado que abran la importación de libros.

El ventanal ahora tiene una luz anaranjada. Aún estamos sentados en la mesa rectangular. Ceban el último mate. En unos días tendremos RW. Rodolfo Walsh en historieta en nuestras manos.

.

Mar 16, 2016 | inicio

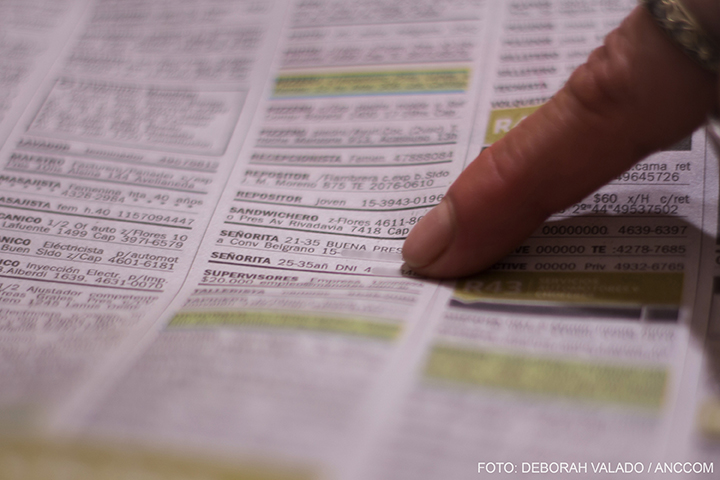

«Somos una agencia, buscamos chicas para atención adulta. Sexo con hombres. ¿Te interesa ganar muy bien? Mandame fotos de cuerpo entero». Señoritas. Buena presencia. Buena remuneración. De 18 a 25 años. O hasta 20 años. Para «privado». Masajista «con relax». Los avisos de oferta sexual de los diarios, prohibidos desde 2011 por un decreto del Poder Ejecutivo, siguen apareciendo escondidos en frases tontas y fácilmente reconocibles.

La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el organismo encargado de cumplir el decreto 936/11, que prohíbe «los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual». Desde que existe la oficina de monitoreo, en 2011, solo se puso una multa a un diario. «Fue al diario Clarín y por avisos de solicitud de personas. Es el único diario en la actualidad que sigue publicando avisos en los que se piden chicas para destinarlas al comercio sexual», dice la directora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, María Chantal Stevens y subraya que el rubro 37 (pedidos de oficios y ocupaciones varias) es uno de los sitios preferidos para el reclutamiento.

El objetivo de la reglamentación consiste en «prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres». Además, prevé la censura de «todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente». El decreto considera que los avisos promueven la oferta sexual «son un vehículo efectivo para el delito de trata de personas».

Además, entiende la «violencia mediática» como «aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres».

El decreto tiene como fundamentos la Ley 26.364, conocida como la «Ley de Trata», que fue sancionada en abril de 2008, y la Ley 26.485 de «Protección Integral a las Mujeres». Esta última, sancionada en 2009, «reconoce y le da nombre a distintas formas de violencia que antes no estaban reconocidas en nuestra legislación: por ejemplo, la violencia simbólica y la mediática, aquella que perpetúa estereotipos que colocan permanentemente a las mujeres en una posición de subordinación», según la directora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.

Cuando comenzó su trabajo en la Oficina de Monitoreo, en 2011, relevaban un promedio de 1.400 avisos diarios, y en ese momento «a las chicas las ofrecían como 2×1, como si fueran una promoción», recuerda Stevens.

Cada vez que se detecta un aviso, se labra un acta y se le pide a la empresa que no lo publique más. Hay seis instancias diferentes hasta llegar a

María Chantal Stevens, coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Ofertas de Comercio Sexual.

una multa. «Solo intimamos a los diarios que efectivamente podemos vincular al comercio sexual», señala. En el informe se investigan los datos del aviso con la información que pueda surgir en Internet o en los volantes de la calle. Si el medio sigue publicando el mismo aviso, se continúa con nuevos apercibimientos y se le da la posibilidad a la empresa de emitir un descargo.

«En general –explica Stevens-, los abogados de los medios hablan de la inconstitucionalidad del decreto y de que se viola la libertad de expresión. Pero ya hay dictámenes de la procuración y fallos que dicen que no se viola la libertad de expresión. En todo caso, si hay una restricción es a la libertad de comercio, porque es la sección comercial del diario. Y si se va a comerciar con seres humanos… bienvenida la restricción».

Los avisos que más investiga la oficina son los que tienen que ver con redes o estructuras más complejas, y no tanto los que hagan referencia a la prostitución autónoma o independiente. «Pero hay un imaginario de que esa prostitución es mucho más extendida de lo que en realidad es. En nuestra experiencia, lo que abunda en el sistema prostibulario es la explotación sexual», detalla Stevens.

Otro de los objetivos de la oficina es contribuir a un «rol más responsable» por parte de los medios de comunicación: «Que no haya en el editorial una nota hablando horrores de la trata de personas y que la seguridad sea el primer tema de agenda, y en ese mismo diario, unas páginas más atrás, se promuevan conductas que las colocan en una posición de mucha vulnerabilidad. Los medios tienen que ser grandes aliados en estas luchas, es muy difícil llevarlas adelante sin su colaboración».

La Oficina –asegura Stevens- logró que el 87% de los 110 medios que monitorean no publiquen estos avisos. La Directora de la Oficina de Monitoreo recuerda que un abogado de una empresa de medios dijo, en respuesta a una denuncia, que cuando uno de los avisos decía «privado», no necesariamente hablaba de prostitución: podía hacer referencia a que buscaban chicas para trabajar «en un barrio privado».

Son los mismos medios que en las primeras páginas publican editoriales indignadas contra la trata de personas y notas con el hashtag #NiUnaMenos. Pero un par de páginas más adelante espera la carnada para la próxima víctima.

«Los medios tienen que ser grandes aliados en estas luchas, es muy difícil llevarlas adelante sin su colaboración», dice la directora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual, María Chantal Stevens.

Mar 15, 2016 | Entrevistas

“Si estás por subirte a un avión y un grupo de ingenieros aeronáuticos te dice: ´No te subas porque este avión no vuela’; mientras que un grupo de políticos te dice: ‘Este vuela, este es mejor’, ¿a quién le creés?”. El dilema lo propone Joaquín Sorianello, el programador cuya casa fue allanada por la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana en julio de 2015, luego de haber reportado un error en el sistema de voto electrónico que se utilizó en la Ciudad de Buenos Aires durante las últimas elecciones. Ahora, el gobierno impulsa la implementación de dicho sistema a nivel nacional. En el discurso de apertura del 134° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri aseguró que hay consenso entre todos los partidos políticos acerca de la reforma política y dejó claro que “terminar con la boleta papel” es uno de los ítems innegociables.

El consenso técnico alrededor del voto electrónico, sin embargo, no existe en Argentina. Y a nivel internacional, tampoco: en la actualidad sólo lo utilizan cinco países (Brasil, Venezuela, India, Filipinas y Bélgica) y otros, como Holanda, lo abandonaron por comprobarse vulnerabilidades que atentaban contra el carácter secreto de las votaciones. El caso alemán es paradigmático: el sistema electrónico fue declarado “inconstitucional” en 2009 por un fallo de la Corte Constitucional de ese país que alegó la escasez de control ciudadano sobre el proceso de sufragio.

Sorianello creció en los años ’90, rodeado de docentes y cerca de computadoras que al principio no estaban en su casa sino en la biblioteca y en la escuela donde trabajaba su mamá. A los 7 años “jugaba a las asambleas porque era lo que veía”. Y a los 18 fue autoridad de mesa. Recuerda que tomó su rol con mucha seriedad e “iba a denunciar cualquier cosa oscura” que ocurriera. Cuando encontró un error en el sistema de voto electrónico, no dudó en informar a la empresa Magic Software Argentina S.A. (MSA), proveedora del servicio. Dos días antes de las elecciones, la Policía Metropolitana allanó su casa y se llevó computadoras y dispositivos de almacenamiento que –ocho meses después– continúan en depósito judicial. Hoy, su deseo es que se dé un debate amplio acerca del sistema electoral y que los técnicos informáticos tengan más espacios para explicarle a la sociedad por qué el voto electrónico es una mala idea.

¿Por qué empezaste a investigar sobre el voto electrónico?

Todo empezó cuando me enteré por las noticias que se iba a implementar el sistema de boleta única electrónica. Vendían al sistema como “rápido y fácil”, pero no hablaban de la transparencia ni de la seguridad. Lo que me sorprendió en ese momento fue el contexto en que se tomó la decisión, querer implementar un sistema de voto electrónico a las apuradas es súper sospechoso. Cuatro o cinco semanas antes de las elecciones se filtró por Internet el código fuente que hace funcionar a las máquinas de MSA. Un montón de gente lo empezó a leer y a encontrar bugs [errores de programación]. También se filtraron los manuales de capacitación para los técnicos, esa persona mágica en la que hay que confiar para que la máquina funcione en la escuela. Y ahí encontramos cosas como que las passwords (contraseñas) de los técnicos para ingresar a ciertas partes críticas eran direcciones de e-mail. Los nombres y los DNI de los técnicos están publicados en el Boletín Oficial, con un poco de paciencia podés conseguir sus direcciones. Pero estas cosas se reportaban y no pasaba nada. Había montones de problemáticas sobre los que se discutía solamente en Twitter. Yo iba superando mi nivel de sorpresa. Me acuerdo de haber escrito: “Che, esto está roto, no podemos garantizar el secreto del voto”. Y nos ninguneaban, nos bloqueaban en todas las redes sociales.

¿Qué fue exactamente lo que encontraste?

Cuando se filtraron las direcciones de los certificados SSL -los que se iban a usar para transmitir la información desde las escuelas al centro de cómputos- dije: “Esto tiene que tener un password para que esté protegido”. Pero no, ¡no tenía! Nunca me había encontrado en un momento así en mi vida: “¿Y ahora qué hago con esto?”. Si no lo arreglaban, no se iban a poder hacer las votaciones. Sabía que no darían marcha atrás con el voto electrónico y lo único que podía hacer era reportar a la empresa, avisarles, para que las cosas no salieran tan mal. Le avisé a un contacto amigo que trabajaba ahí y al principio me decía que seguro era una boludez hasta que vio bien de qué se trataba. En ese momento sentí mucho miedo, no por la empresa ni por la justicia, pero por ahí alguien quería hacer algún chanchullo y lo cagué. Yo pensaba: “Van a venir y me van a matar”.

¿Cuándo ocurrió el allanamiento?

Dos días antes de las elecciones. Yo no estaba en la Ciudad de Buenos Aires, me llamaron por teléfono: “Che, tenés que venir a abrir la puerta de tu casa”. Llamé a la Policía para confirmar y sí, la Metropolitana tenía una orden de allanamiento. Le avisé a mi novia, que por suerte no estaba en casa en ese momento porque se hubiese pegado el susto de su vida, y ella fue con un abogado. Lo hicieron a la noche porque en el expediente se veía claro que no querían afectar las elecciones. Y desde ese día, todo un periplo judicial para tratar de entender qué pasaba con la causa que en un primer momento no nos dejaban ver.

¿Qué se llevaron de tu casa?

Una computadora, montones de microcomputadoras que yo usaba para el laburo que tenía en ese momento, Kindles, memorias, discos duros que tenía de back-ups históricos. Un montón de cosas. ¿Qué hay ahí? Nada que a ellos les sirva.

¿De qué se te acusa?

La causa es por daño informático, por alterar su sistema. Eso lo deberá probar la justicia pero yo no hice nada que afectase a la empresa. Hasta tuve el altruismo de avisar. Una información que en malas manos podría haber sido desastroso, y yo se los avisé. En ese momento nadie de la empresa intentó hablar conmigo. En la causa, no se presentaron a ninguna audiencia; tampoco presentaron ningún escrito. La sensación que tengo es que lo hicieron para asustar. Había gente trabajando en otras vulnerabilidades que se encontraron, y esas personas de repente se asustaron y desaparecieron. Todos se escondieron porque tenían miedo, nadie quiere que lo allanen.

¿En qué estado está la causa?

La causa no avanza. La vienen pateando. Y mis cosas siguen en depósito judicial. Hace meses que dicen que no tienen DVDs para hacer las copias. Nunca recuperé nada.

¿Tenés esperanza de recuperarlas?

No, la verdad que ya no. Ya está, está perdido. La computadora que se llevaron, por ejemplo, no podría usarla porque no sé si la alteraron o si me van a estar espiando. Antes de que pase esto yo me reía de alguna gente de la comunidad de la seguridad informática y decía: “Son re paranoicos”. Después de haberme interiorizado mucho más, entiendo porqué son paranoicos. Porque el sistema tecnológico sobre el que vivimos e interactuamos todo el tiempo está atado con alambres y hay una ilusión de que no lo está. Y bueno, si vamos a hacer marketing diciendo que no está atado con alambres y en realidad sí lo está, nos vamos a chocar.

¿Es más fácil hacer fraude en un sistema electrónico que en un sistema tradicional?

Es mucho más barato. Una vez que encontraste una vulnerabilidad, explotarla en una máquina o en 400 es lo mismo. Pero es imposible saber si hubo fraude o no. Es totalmente incomprobable.

¿Por qué no se puede saber si hubo fraude?

Para ver qué hacen los sistemas, los informáticos escribimos lo que llamamos logs, que son archivos que dicen todo lo que hace un sistema, después vos vas y lo mirás. La máquina de voto electrónico no puede tener logs porque podría filtrar información que permitiría identificar qué votó cada persona. Si la máquina no puede registrar nada, no podés ver qué pasó en esa máquina. Tenés que confiar. Confiar, confiar, confiar. Nunca antes nadie me pidió que confíe tanto en empresas, empleados, técnicos, trabajadores temporales. Es muy riesgoso delegar en una máquina cosas que tenemos que hacer los ciudadanos. No deberíamos poner ningún artefacto en el que tengamos que confiar en el medio de nosotros y lo que votamos. Pero hay todo un tema ahora con respecto a la modernización del Estado, que es como muy cool. Están tan convencidos de que quieren eso que razonar con un fanático es imposible. Las empresas que hacen voto electrónico lo vendieron muy bien, o por ahí son los mismos. MSA es una sociedad anónima. ¿Vamos a dejar nuestro sistema electoral en manos de una sociedad anónima? Es muy raro, a mí no me gusta para nada lo que está pasando.

Desde la empresa MSA y desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se repitió que la máquina era una impresora y no una computadora. Incluso se llegó a decir que se trataba de una caja boba. ¿Esto es así?

La máquina Vot.Ar de MSA tiene dos computadoras. Una computadora que es la que alimenta la pantalla, con la que la gente interactúa, tiene memoria y capacidad de almacenamiento, y no chequea si el CD que corre es el que la junta electoral realmente aprobó. Lo más fuerte de todo es que los errores que se encontraron fueron problemas de principiantes, cosas básicas. Y hay una segunda computadora de la que MSA nunca habló que es la que se encarga de manejar la impresión de la boleta y el lector de chips RFID, que es donde se guarda la información. Esa computadora no la auditó nadie, no se sabe qué software tiene, por ahí la hizo un fabricante chino y tiene un software que graba todo lo que se votó en esa mesa, no sabemos; de algunas incluso salía un cable que no sabemos para qué estaba. Pero no se habló de eso. Le cambiaron el nombre e hicieron una campaña publicitaria muy fuerte diciendo que no era voto electrónico. Para uno, que se dedica a desarrollar sistemas, es ridículo. La “Boleta Única Electrónica” es un sistema de voto electrónico como cualquier otro. Incluso la patente de invención que tiene MSA dice que es un sistema de voto electrónico.

Antes mencionaste que se encontraron otras vulnerabilidades, ¿cuáles son?

Una es el multi-voto. En el chip de una sola boleta podías escribir muchos votos para un mismo candidato, y la máquina que los contaba no verificaba si había más de un voto, simplemente los contaba. Esa vulnerabilidad fue explotada; en muchas mesas de la primera vuelta hubo más votos que votantes. Y hoy en día, con un smartphone podés leer los chips de las boletas. La tecnología se conoce como NFC (Near Field Communication, o Comunicación de Campo Cercano), es una tecnología que se utiliza para un montón de cosas. Un pibe desarrolló una aplicación que decía que es “el nuevo compra-votos”. Se acercaba el teléfono a la boleta y la pantalla se ponía roja o verde según lo que había votado; si la persona votó al candidato que se había marcado, le pagan. Y se puede hacer eso mismo pero que además ese teléfono publique en internet qué voto es, entonces vas teniendo boca de urna en tiempo real y podés saber si necesitás comprar más votos o no.

Después aparecen cosas terribles como el voto no leído por motivos técnicos, que es una categoría nueva. ¿Qué pasa con esos votos? ¿Valen? ¿No valen? Eso pasó, hubo un montón de votos no leídos por motivos técnicos. No existen. Tu voto no vale porque la solución tecnológica de turno decidió no funcionar. Pusieron en riesgo la seguridad del sistema electoral por implementar un sistema de voto electrónico y de eso se habla muy poco. Se habla muy poco de que el día de las elecciones, 400 y pico de urnas electrónicas no se pudieron escrutar y las tuvieron que llevar en taxi de las escuelas al centro de cómputos. De eso no dijeron nada.

¿Y qué pasó con las auditorías?

Para hacer una auditoría a un software podés tardar semanas en mirar todo el código para ver que no haya vulnerabilidades. Y, aún así, no tenés certezas de que las encontraste todas. Acá la UBA hizo una auditoría en dos días que salió 1 millón y medio de pesos. La hizo [Claudio Enrique] Righetti, un tipo ligado a Fibertel. Y es una vergüenza. Les mostraban el código fuente en una pantalla, lo iban pasando. En Ekoparty -la conferencia de seguridad informática que se realiza cada año en la Ciudad de Buenos Aires-, discutíamos acerca de que las universidades no son las más capacitadas para hablar de seguridad informática porque todavía no lo entienden como una disciplina. Ninguna empresa que se dedica seriamente a la seguridad informática auditó el sistema Vot.Ar. ¿Por qué? Porque no le convenía a la empresa MSA. Y la licitación también fue muy rápida, fue hecha a medida de lo que tenía MSA para proveer.

Este año se cumplen 100 años del inicio de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, la primera en el país elegida bajo la Ley Sáenz Peña que estableció que el voto debe ser universal, secreto y obligatorio. ¿El sistema de voto electrónico respeta estas características de nuestro sistema democrático?

La Ley Sáenz Peña en ningún lado dice que el voto tiene que ser fácil y rápido. Y con este método no hay forma de garantizar el secreto del voto. En la cadena de producción de una máquina de voto electrónico y del software que ejecuta hay muchos eslabones, desde los fabricantes de los chips y de los componentes que tiene la máquina hasta la gente que provee las herramientas que usan los desarrolladores para escribir el código. El argumento de Alemania para declararlo inconstitucional es que deja en muy pocas manos la capacidad de auditar las elecciones. “Muy pocas manos” es élite técnica. Y, en el fondo, somos una élite que puede hacer desastres. Yo no quiero eso, no quiero tener la responsabilidad de que colegas míos rompan la democracia. Ninguna persona por no saber informática tiene que dejar de auditar un proceso electoral. Privatizar el voto no es una buena idea, no lo es en absoluto. Perdemos el control los ciudadanos. Tenemos que creer que una sociedad anónima va a hacer las cosas bien, que sus empleados no van a ser comprados por políticos.

¿Cuáles son los riesgos del voto electrónico?

- Es imposible de auditar al 100%. No se puede dar garantía de que es seguro, de que no es vulnerable. Nadie que sea sensato y sincero te va a decir que el sistema de voto puede estar auditado.

- Es imposible garantizar el secreto del voto. Tendrías que ir a la fábrica de chips chinos y ver qué pasa ahí. Y eso tengo la certeza de que MSA no lo hizo.

- La facilidad de destrucción de las boletas. Podrías “quemarlas sin quemarlas”. Con un impulso electromagnético se pueden destruir todos los chips.

- Una vez que se encuentra una vulnerabilidad, explotarla es muy barato. Y el punto es que uno no tiene que pensar que una persona desde su casa va a usar una vulnerabilidad para romper las elecciones. Puede haber políticos que busquen eso.

- La gente deja de prestar atención. Cuando tenés un sistema que te asiste, uno presta menos atención cuando en realidad tendría que prestar mucha más. La capacidad de fiscalización se ve reducida porque las personas procedemos a cierta velocidad pero los sistemas informáticos van mucho más rápido. Nuestros ojos no alcanzan para ver todo.

- La gente tiene que confiar en una máquina. Si no confiás, no sabés si la máquina va a actuar bien o mal, no sabés si tu voto va a ser confiable.

- Y después hay problemas interesantes: supongamos que MSA las próximas diez elecciones no hace nada, todo funciona realmente bien, y en la número once decide que va a hacer fraude. ¿La gente va a desconfiar? No.

- Hay gobiernos que tienen equipos para hacer ciberataques. Estados Unidos y China los tienen. Supongamos que a China le serviría que gane tal o cual candidato en Argentina, ¿pensás que no van a intentar hackear un sistema de voto electrónico? Sí, lo van a hacer porque es barato.

¿Por qué creés que no se habla abiertamente de los riesgos del voto electrónico?

Porque no les conviene. Es un negoción para las empresas que lo proveen. Y a los medios también les sirve porque las elecciones se resuelven en pocas horas, en un prime time cortito. Generan la ilusión de que hay que modernizar el Estado. Pero, más que modernizar el Estado, lo que sucede es que los ciudadanos pierden control sobre el pilar de toda la sociedad. Es muy difícil darle visibilidad, el poder de los medios es muy grande. Los que tenemos argumentos y estamos en contra del voto electrónico no tenemos lugar. Somos varios, ojalá seamos más. Fundación Vía Libre hace un laburo tremendo. Ojalá más organismos de derechos humanos se den cuenta de que es una amenaza real, yo lo puedo ver porque es mi terreno pero esto es una amenaza real. El voto electrónico no es una cuestión partidaria, los ciudadanos tendríamos que darnos cuenta de que no sirve. Una de mis principales ambiciones en este momento es que se dé un debate amplio por el voto electrónico. Ojalá tengamos un sistema electoral que sea transparente, que garantice el secreto. Hace un tiempo vi No, una película que habla del laburo de los publicistas que hicieron una campaña para que Pinochet no siga. Pensé mucho en esa película. Le dieron la oportunidad al pueblo de votar algo importante en un referéndum. Sería interesante que se diera un debate con el tema del voto electrónico. Tenemos la capacidad técnica y las personas técnicas indicadas para poder explicarle a la sociedad argentina por qué el voto electrónico es una mala idea, pero necesitamos los espacios. Están vendiendo la partecita de la historia que ellos quieren, no la foto completa. Ojalá podamos dar un debate y tengamos recursos para hacerlo. Pero a los organismos oficiales no les interesa y a muchas ONGs parece que el voto electrónico les gusta y les conviene. El panorama es terrible, hay una desinformación para con la sociedad y los ciudadanos que es grotesca.

¿Cuál es, para vos, la mejora que debe hacerse en el sistema electoral de nuestro país?

La boleta única de papel es, hasta ahora, el mejor sistema de voto que conocemos. Pero la base de encontrar buenas soluciones a los problemas que tenemos como humanidad es hacerse preguntas. No caer en confiar, en creer. El fraude se evita con la gente, que se involucre, que decida gastar uno, dos, tres, cuatro días de su vida cada cuatro años en ser fiscal o autoridad de mesa y hacer un trabajo serio. Hay que incentivar eso, la democracia es una construcción colectiva, pero las construcciones colectivas hoy en día están devaluadas. Algo muy interesante que dice Beatriz Busaniche (presidenta de Fundación Vía Libre) es que las cosas que se intentan resolver con el voto electrónico son problemas políticos. Los problemas políticos se resuelven haciendo política, no con electrónica y computadoras. El esfuerzo lo tenemos que poner en otro lado: en que el sistema educativo sea mucho más eficiente y que los ciudadanos puedan ver la importancia que tiene involucrarse en auditar un escrutinio. El gobierno nacional no tiene poder el día de las elecciones, el poder está en los ciudadanos; y eso, cuando uno lo piensa, es muy fuerte. Con un sistema de voto electrónico, el presidente de mesa tendrá que rezarle a alguien para que la elección sea transparente.

¿Por qué es mejor la boleta única de papel?

No hay robo de boletas. Es una boleta donde la gente hace una cruz. Sólo hay que elegir un buen lápiz; creo que en Inglaterra tienen una normativa muy fuerte sobre cómo elegir un buen lápiz para que, si se mojan las boletas, no se borre. Cualquier persona que sepa leer, escribir y contar puede auditar. ¿Qué más necesitamos que eso? Nada. Evidentemente para algunos hace falta que sea fácil, rápido y electrónico.

¿La boleta única de papel es más ecológica que la electrónica?

Sí, el papel se recicla. Las boletas que usan estas máquinas de Vot.Ar no se pueden reciclar tan fácil porque es papel térmico, y tienen un chip que tampoco es reciclable. Además, para evitar inconvenientes en caso de que se corte la luz, las máquinas tienen unas baterías que se arruinan en menos de cuatro años; entonces para la próxima elección no sirven, hay que tirar todas esas baterías. Pero es rápido, simple, bonito.

¿Cómo cambió tu vida a partir de lo sucedido?

En el momento para mí fue un impacto terrible, mucho miedo, mucha paranoia. Llegaba a mi casa y daba tres vueltas a la manzana antes de entrar porque tenía miedo de que alguien me lastime. Perdí mucha ingenuidad, me di cuenta cómo se manejan en la política y cómo se maneja la justicia en la Argentina. Entendí el riesgo real que tiene denunciar cosas que tocan intereses de gente muy poderosa. La justicia no quiere defender a los ciudadanos. No hay ninguna causa abierta por mala praxis de la empresa MSA. Nadie está preocupado por eso. Y eso es, probablemente, un precedente lamentable.

Mar 8, 2016 | inicio

“Autogestionada”, “Independiente”, “Del productor al consumidor”. Estos carteles pueden leerse como una invitación para que los transeúntes se animen a entrar en la tienda Prisma, el comercio de ropa manejado por la Cooperativa Hombres y Mujeres Libres, ubicado en Federico Lacroze 4181, un espacio cedido por la Asociación Mutual Sentimiento que se halla pegado a la entrada de la estación del ferrocarril Urquiza, en el barrio porteño de Chacarita.

Allí, en el primer piso de la mutual, funciona el taller. Es un espacio amplio de unos cuarenta metros cuadrados, con luminosos ventanales –importantes para la meticulosa tarea del bordado y el estampado-, máquinas de coser distribuidas a los costados de las blancas paredes, tintas de muchos colores y telas de variados tipos que en poco tiempo se convertirán en blusas, pantalones, vestidos, bolsos y tantas otras prendas más. Un gato blanco remolonea entre unas bolsas, y, esparcidos en el piso, como si fuera una alfombra rala, están los juguetes de los hijos de los trabajadores y trabajadoras que integran la asociación. Una estampa de informalidad familiera y compromiso laboral.

Hombres y Mujeres Libres es un emprendimiento cooperativo dedicado al rubro textil y está conformado por trabajadores que han vivido en contexto de encierro y por familiares de personas que se encuentran detenidas. Esta empresa cooperativa inició sus actividades en junio de 2013, luego de años de haber sido soñada por sus protagonistas, cuando todavía se encontraban privados de su libertad.

Marta Álvarez, una de las artífices del proyecto cooperativo.

Lo que había comenzado como una charla informal entre Claudio Castaño y Marcelo García, amigos en distintas penitenciarías, germinó en un proyecto de vida para no volver a perder nunca más la libertad. En ese sentido, resultó fundamental el acompañamiento de Verónica Peloso, quien visitaba periódicamente a su actual esposo, Claudio. Más tarde se sumarían Marta Álvarez -mamá de una persona detenida y quien transmitió su conocimiento en la confección de prendas-, Diego Areco, y los hermanos Lorenzo y Lucas Monasterio.

Claudio, hoy de 44 años, rememora ese momento: “La idea nació en Marcos Paz (n. del r.: Complejo Penitenciario Federal II de Buenos Aires). Sabíamos que con antecedentes delincuenciales se nos iba a ser muy difícil conseguir trabajo. Partimos de la idea de buscar un trabajo con identidad y de encontrar un espacio que sea nuestro”.

Actual secretario de la cooperativa, Claudio conoce en carne propia las dificultades que tienen los liberados para revincularse en la comunidad: “Quienes pasamos por contexto de encierro somos súper estigmatizados y estamos en estado de vulnerabilidad emocional. La sociedad nos pega un cachetazo. Tenemos muchos compañeros que hoy están adentro de las cárceles y que querrían cambiar su modo de vida, pero salen y vuelven a entrar enseguida”, asegura. Claudio está convencido además de que si hubiese un mejor acceso a la educación y mayores posibilidades de trabajo, las penitenciarías no tendrían una sobrepoblación compuesta por individuos de las clases más castigadas.

“Fue todo un aprendizaje, porque veníamos de otra realidad, otra cotidianidad y otra naturalidad”, dice Claudio. Por eso considera de suma importancia la ejecución de políticas de Estado que, “sin clientelismos de ningún tipo”, apuesten por la inclusión del preso a la comunidad. “El Estado debe visibilizar, transmitir y fomentar este tipo de prácticas, que son una buena alternativa para que entre todos incorporemos a las personas que hemos estado en contexto de encierro por diversos motivos”, explica Claudio.

“La idea nació en Marcos Paz . Sabíamos que con antecedentes delincuenciales se nos iba a ser muy difícil conseguir trabajo”, explicó Claudio Castaño.

Verónica (44) no ha estado detenida, pero conoce con dolor propio las dificultades que padecen en particular los familiares de aquellos que se encuentran privados de su libertad. “Yo sabía que no quería volver a pasar por una situación parecida a la de la visita. Es muy feo la requisa, el maltrato, la prepotencia de las guardias”. Por esta razón, se propuso ir contra viento y marea con tal de que el proyecto de una cooperativa textil se haga realidad una vez que Claudio recobrara su libertad, “para nunca más volver”. Relata que los comienzos se hicieron cuesta arriba, sobre todo porque tenían pocos elementos para iniciar la actividad, apenas una sublimadora pequeña para realizar los estampados y una vieja máquina de coser que pertenecía a una tía de Claudio. Más tarde tuvieron acceso al Programa Empleo Independiente, otorgado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual les permitió capacitarse y comprar equipamiento e insumos. A ese período ella lo define como “todo un proceso de transición”.

Los miembros de la cooperativa no dejan de agradecer el impulso -y el espacio- que les dio la Mutual Sentimiento, la cual está conformada por ex presos políticos y exiliados de la última dictadura cívico-militar argentina.

Marcelo tiene 49 años y pasó casi la mitad de su vida encerrado. Lo que él define como “el compromiso de militar por el beneficio de los demás y de uno mismo” empezó ni bien tuvo la posibilidad de acceder, junto a su amigo Claudio, al programa UBA XXII de la Universidad de Buenos Aires.

“Lo que a mí me manden hacer yo lo hago. Hay cosas que hago mejor y otras que no tanto, pero si hay que estampar, coser, arreglar las máquinas, atender el local, salir a la calle a vender, ir a buscar las telas, las tintas, a nada le digo que no”, detalla Marcelo García.

Marcelo, asegura, siempre tuvo predisposición para el trabajo: “Lo que a mí me manden hacer yo lo hago. Hay cosas que hago mejor y otras que no tanto, pero si hay que estampar, coser, arreglar las máquinas, atender el local, salir a la calle a vender, ir a buscar las telas, las tintas, a nada le digo que no”, aclara el participante de No nacimos delincuentes, el ciclo radial de temática asociada a la revinculación social de ex detenidos que se emite por Radio Libre FM 99.3 y que también pertenece a Hombres y Mujeres Libres. “El ciudadano común -sostiene- vive de un trabajo para vivir y mantener a su familia. Nosotros, los presos, no estamos exentos de esa realidad”. Y agrega: “Es fundamental que en los contextos de encierro existan capacitaciones laborales reales, no ficticias como pegar manijas de bolsitas, sino un trabajo genuino en función de las capacidades y potencialidades que tenemos todos”. Y también advierte del compromiso que le debe tocar al resto de la sociedad: “Cuando el preso sale está emocionalmente sensible y rechaza todo aquello que pueda serle útil, y ahí es cuando se hace necesario la existencia de más cooperativas, más apoyo del Estado y de la sociedad en general, que suele estigmatizarnos. Entonces no hay que dejar de trabajar tanto puertas afuera como adentro”.

Los miembros de Hombres y Mujeres Libres realizan periódicamente ferias en las que toman contacto con otras cooperativas y con el público que conoce poco estas asociaciones alternativas. Ellos piensan que la reinserción se hace colectivamente, por eso buscan transmitir la experiencia a todos. Así quienes se encuentran detenidos puedan tener la opción del trabajo asociado y sin patrones. Para, como ellos mismos dicen, dejar atrás lo que fue el encierro, en beneficio del conjunto social.