Sep 20, 2016 | inicio

Es posible que alguna vez se hayan encontrado con un Carrefour Express, a la vuelta de sus casas o trabajos. No sería nada raro, ya que la empresa tiene instaladas, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, más de 350 mini-sucursales, además de los Markets, Maxis e Hipermercados.

En los Express, ver empleados que limpian, cobran, reponen mercadería y atienden a proveedores, todo a la vez, es una experiencia cotidiana que los consumidores notan, alguna vez con fastidio por las demoras y falta de calidad en la atención.

Sin embargo, detrás de este escenario, que algunos pueden interpretar como si fuera una situación aislada de falta de personal, se esconde una mecánica naturalizada para las empresas de este rubro masivo.

El encargado de una sucursal de Carrefour Express ubicado en Villa Urquiza tiene 26 años. Por temor a represalias laborales decidió no revelar su identidad. Se podría pensar que un puesto así tiene grandes beneficios, pero la Multinacional N° 2 en el mundo en su rubro tiene a los encargados fuera de convenio. Son más de 700 trabajadores con responsabilidades múltiples sin representación gremial, que trabajan 54 horas a la semana, en vez de 48, porque cuentan con un solo franco semanal y no reciben pago de horas extras. Tampoco acceden al plus por presentismo, ni al cobro del seguro de caja, que es obligatorio.

El responsable del local, trabaja nueve horas diarias, eso implica estar a cargo de todo lo que pasa en la sucursal, que incluye supervisión del personal y tareas administrativas. Pero en la modalidad multitask que fomenta la empresa, también limpia, es cajero, repositor de mercadería y hasta realiza tareas de seguridad. “En la sucursal en la que estoy, en 15 días nos robaron dos veces a mano armada. Carrefour abre estos locales pero no configura las cámaras de seguridad, no coloca los checkpoints, ni pone personal de seguridad, por lo que los Express son zonas liberadas. No toma ninguna medida para resguardar a los empleados, estamos a la buena de Dios”.

Para evitar sanciones por parte de la Gerencia, ante las diferencias que se generan producto de los robos, el responsable de la sucursal apela a su creatividad para achicar la pérdida y guarda en los estantes que están detrás de él, los productos que los “mecheros” suelen robar más, como queso rallado, botellas chicas y desodorantes.

Sus compañeros que trabajan en puestos menos jerárquicos están nucleados dentro del Sindicato de Empleados de Comercio, pero tampoco están mejor; cumplen jornadas de 9 horas, con sólo media hora de almuerzo, y realizan horas extras que no se pagan como tales.

En todas las sucursales se da una sobrecarga de tareas, debido a falta de personal, el Express de Villa Urquiza, tiene tres empleados entre los dos turnos, cuando la cantidad -dicen los trabajadores- debería ser por lo menos el doble. Como actividad extra en la vorágine del día a día, los empleados luchan cuerpo a cuerpo contra las ratas que se instalan en los depósitos. “En la sucursal donde estaba antes, teníamos un nido terrible de ratas, nosotros mismos sacábamos las que quedaban atrapadas en las jaulas”, recuerda Joaquín.

Las condiciones laborales que se dan en estos negocios se contradicen con lo que recaudan: una facturación que oscila entre 40.000 y 60.000 pesos diarios, dependiendo de la zona, sin vender carne, verduras, ni frutas.

La cocina sucia de una tienda grande

La Comisión Interna Gremial de Falabella también acusa a la empresa de incumplir sistemáticamente el artículo 18 de la paritaria de 2011, que exige a los supermercados o afines, que tengan una facturación de más de 110 millones de pesos al año, el pago de un adicional al cajero por el manejo de valores. Este derecho alcanza a personal de entidades bancarias, financieras y algunas empresas de consumo masivo. Sin embargo, con el objeto de incumplir la ley, Falabella S.A., perteneciente al grupo empresario dueño de Sodimac y Jumbo-Cencosud, se escuda en la figura de “tienda departamental”, una calificación comercial que toma de la legislación de la casa matriz, en Chile, pero que no existe en la República Argentina.

La Comisión denuncia además el incumplimiento de la ley 26.088 de Régimen de Contrato de Trabajo, que impide al empleador modificar las condiciones esenciales en el contrato con el empleado.

Esteban Meret y Cristian Look, 26 y 36 años, son los delegados de la Sucursal de Falabella que está en el Shopping DOT y detallan: “El seguro de caja forma parte del sueldo obligatorio y encima que no lo cumplen, ahora agregan tareas que pertenecen al Centro de Cambios, como realizar cambios de cualquier producto, el control de garantías y realización de notas de crédito, entre otras. Esto implica que si un cajero pierde una documentación o si un cliente hace un desconocimiento de la compra, le descuentan al empleado el valor de la venta de su sueldo, porque no cuentan con este seguro”. Además, denuncian que los supervisores están bajo las mismas condiciones de contratación que los empleados rasos, porque la empresa no los categoriza. Por este motivo, los delegados de Rosario, que reclaman por las condiciones laborales de más de 80 cajeros, mayormente mujeres, se unieron junto a los del DOT y los de la sucursal de Florida y Perón y durante el mes pasado realizaron paros en las cajas de la sede que está a metros de Plaza de Mayo.

Roberto García, 31 años y Ricardo Giménez, 27, delegados de la sucursal de Florida, exponen que los sueldos mínimos que paga la empresa contrastan mucho con los objetivos de ventas que imponen a sus empleados y con la ganancia de más de 500 millones de pesos al año, que ostenta la firma. “El mes pasado, sólo el sector de ropa femenina de Florida y Perón, vendió más de 11 millones de pesos, superó el 100% de presupuesto y el premio para mi compañera vendedora, que no para en todo el día, fue de 375 pesos”, comenta Giménez.

A los cajeros de 36 horas semanales les piden constantemente realizar 48, pero el pago de horas extras no llega y los francos acumulados por varias semanas se los dan cuando quieren. “Sin embargo, cada uno de ellos trabaja con la responsabilidad de un cierre de caja diario de 400.000 pesos, y más también. La base de recaudación diaria no baja de los tres millones de pesos”, describe García.

La tercerización en Falabella parece una política homogénea: en las 11 sucursales que tiene en el país cuenta con cientos de empleados por siete mil pesos cada uno, dos mil menos que lo que gana un empleado efectivizado en la planta. Esteban Meret detalla: “En el área de Cajas del DOT, además de los 18 efectivos, hay 10 empleados más tercerizados, a través de la Consultora Ser y Global Service. Los toman por cuatro o cinco meses, y después los echan para nunca efectivizarlos. El recambio es constante”.

Cristian Look, Roberto García, Ricardo Giménez y Esteban Meret

Cristian Look, su compañero delegado, siente que Falabella se llena los bolsillos a costa de los empleados: “Tenemos 20 sectores en nuestra sucursal y cada uno de ellos debe recaudar por mes tres millones de pesos”. Con dos hijos chiquitos a cargo, vive a diario este sistema de objetivos, armado para que un empleado arranque a comisionar a partir del millón de pesos en productos vendidos y solo se lleve dos mil pesos de comisión por encima del básico. “Por eso los empleados se esfuerzan tanto por vender intangibles, como extensiones de garantía o seguros, valen más para comisionar porque le dan una importante liquidez a la empresa. Es vender humo, son productos mentirosos”.

Para Roberto García, con el reciente fallo de la Corte Suprema que estipula que solo los sindicatos pueden llamar a medidas de fuerza, las empresas han avanzado sobre los trabajadores cada vez más, porque saben que la discusión queda sujeta al gremio de Empleados de Comercio: “Si no convoca a un paro, nos deja en la ilegalidad”, señala.

Hasta el momento han enviado una Carta al Ministerio de Trabajo con la denuncia de los incumplimientos, pero no han tenido ninguna respuesta. “Es una empresa negrera con ganancias extraordinarias, que podría tener a todos los empleados mucho mejor. Pero seguiremos reclamando y difundiendo, si es necesario parando cajas también. Unidos estaremos mejor”, cierra Meret.

Además, la ganancia de la empresa se hace concreta con prácticas que aun van más allá de la precarización. Durante 2015, Juan Luis Mingo, ex presidente de Falabella en Argentina, fue llamado a indagatoria y acusado de trata de personas y explotación a partir de una inspección en un taller textil clandestino, ubicado en Pergamino 1416, Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores hacinados y en condiciones tremendas de explotación, confeccionaban las marcas exclusivas de empresa: Mossimo y Americanino.

“Los dirigentes no se suicidan”

El abogado laboralista Gustavo Ciampa, asesor de la Presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, considera que “hay declaraciones muy sugestivas y claras, ya incluso de parte del Presidente de la República, sobre su intención de volver a la flexibilización laboral y, además, el tema se viene instalando en los medios. Impulsar esas políticas es ir en contra de la legislación de los derechos laborales. Buscan preparar un proyecto que plantee la locura de la negociación colectiva sin sindicato”.

¿Irán por la reforma legislativa o directamente será omisión de hecho por parte del Estado?

Se juegan ambas, flexibilización de hecho puede haber, y el caso más claro es cuando se incrementa la desocupación, por la debilidad en la que quedan los trabajadores empleados, a la hora de reclamar un derecho. Pero creo que también van a querer enviar algún proyecto de ley o avanzar mediante decreto, como viene haciendo este gobierno.

¿Qué crítica le haría al gobierno anterior en cuanto a no haber controlado más a las multinacionales que no respetan convenios y violan derechos del trabajo?

Creo que fue una época histórica, el período 2003 – 2015, donde primero se recuperaron derechos y luego hubo un incremento. No hubo solo recuperación sino que también hubo mejora. ¿Qué faltó? Posiblemente no daban las relaciones de poder como para avanzar todo lo que se quería. Pero yo soy un convencido de que los procesos políticos se evalúan en síntesis, no en medidas aisladas y, en síntesis, sin duda, fue un gobierno que mejoró mucho los derechos de los trabajadores.

¿Qué enfoques tendría que tomar el sindicalismo actual si quiere hacerle frente a las políticas que apuntan a la precarización laboral?

El sindicalismo de hoy ya vivió la década del 90, con lo cual no es lejano y creo que tiene que ser consciente de que la única posibilidad que tiene de resistir es oponerse rotundamente a estos proyectos, porque ya se vivieron las consecuencias de los ’90. Tengo la expectativa de que se opondrán, creo que los dirigentes no se suicidan.

Actualizada 20/09/2016

Sep 15, 2016 | inicio

El XVIII Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) finalizó el viernes último con la presencia internacional de la ecuatoriana Isabel Ramos, comunicadora social y profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Ecuador. Ha publicado artículos académicos y libros sobre la agenda de los medios de comunicación y su relación con los actores políticos y los ciudadanos. Fue invitada a este congreso para debatir sobre las relaciones entre comunicación, acción colectiva y medios masivos que afectan a la América Latina actual. “Es un orgullo ver crecer la red REDCOM, que vi nacer”, aseguró la ecuatoriana en la mesa de cierre del Congreso, titulado: “La Comunicación, los Derechos y la Cuestión del Poder”.

La autora del libro Los enlaces ciudadanos del presidente Rafael Correa: entre la exaltación del pueblo y el combate a los medios en su discurso de presentación cuestionó a los titulares de los medios concentrados, quienes al ser los responsables de los paquetes accionarios de los grandes medios de comunicación “son socios de los titulares del poder económico y del poder financiero”, ya que -como explicó la autora- ambos cotizan sus acciones en la bolsa. En este sentido afirma que “estos medios están al servicio del lucro y solo buscan maximizar sus beneficios económicos”, y “enfrentan a los gobiernos democráticos” puesto que se oponen a sus intereses concretos.

La autora explicó que en Ecuador el Presidente Rafael Correa es asediado por estos medios, llamados “sicarios de tinta” por la opinión pública que apoya a su gobierno. Según Ramos, en América Latina la reconversión política, que se da hoy en las victorias electorales de “gobiernos neoliberales” viene a reimponer un “sistema mediático liberal”, que fue cuestionado por los gobiernos populares, que ven a la comunicación como un derecho. Según la investigadora, este “sistema mediático liberal” se caracteriza por la financiarización de la economía y sus efectos de concentración traducidos en una acumulación de la información.

Mesa de Cierre del XVIII Congreso de REDCOM; Diego de Charras, Martin Granovsky, Damián Loreti, Isabel Ramos, Cynthia Ottaviano y Carlos del Valle Rojas.

Ramos describió también que los grandes medios al hacer mella en la opinión pública “hacen que su visión del mundo se vuelva parte del sentido común del público”. Al realizar esta operación, según la autora, estos medios “desestiman e invalidan a toda clase de periodismo comprometido con causas y necesidades sociales”.

La visión de los medios calificada por Ramos como “neoliberal” promueve una libertad absoluta, en donde la autora afirma que “el Estado solo puede pedirle a los medios que se autorregulen”. Esto implica que “éste no debe inmiscuirse en cuestiones de derecho laboral”, aunque sí debe “seguir fomentando y subsidiando, a medios privados pese a que esto representa un alto costo”. Esta visión de los medios genera lo que Ramos califica como “un Periodismo Watch Doc”, que solo se encarga de “vigilar al poder político, bajo una supuesta postura seria y objetiva”.

Por otro lado, la autora plantea una alternativa en América Latina para esta “visión liberal de los medios”, que consiste en la unión de organizaciones populares, con espacios marginales, con medios alternativos y con medios comunitarios, para plantear a la comunicación como un derecho público. Estos medios son, según la ecuatoriana, quienes producen información de forma autónoma, pero advierte que solos no lograrán nada: “Deben unirse, debemos hacer que se unan”. En ese sentido los integrantes de REDCOM fueron interpelados para “lograr que estos medios se reconozcan de forma mutua” y así “crear redes locales y un sistema de medios propio”.

Actualizada 15/09/2016

Sep 15, 2016 | inicio

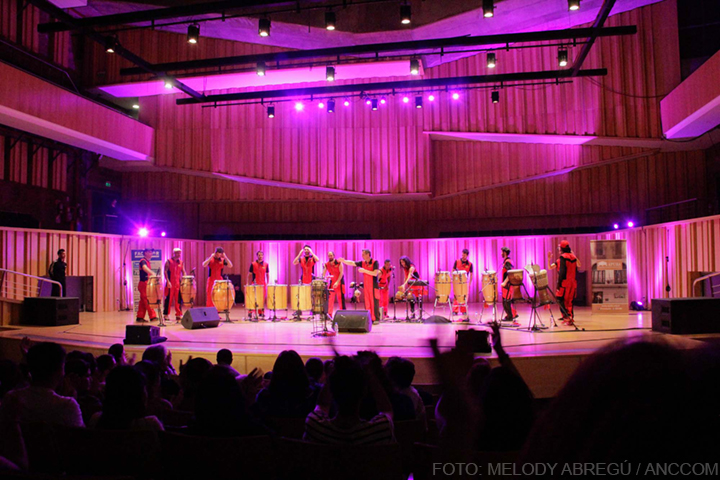

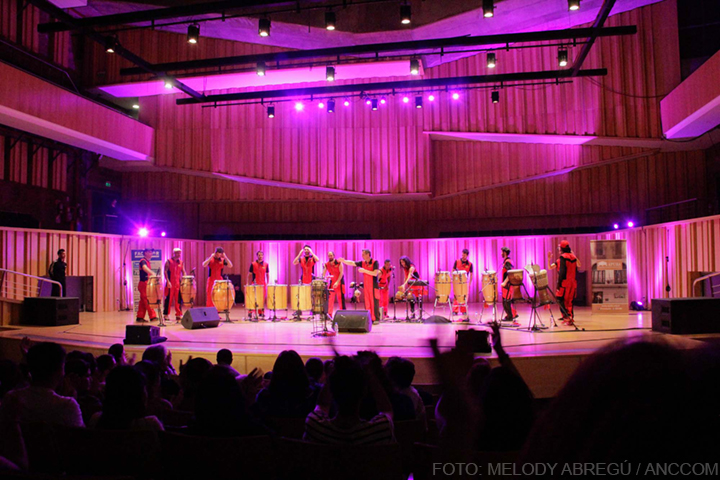

En bicicleta. Así se fue Horacio “Toto” Ciccone luego de recibir interminables aplausos, gritos y silbidos en el escenario junto con el resto de La Bomba de Tiempo. Con la mochila al hombro y sin más. Y no fue el único. En auto, en colectivo o caminando, solos o con amigos, se fueron los prestigiosos músicos que integran el grupo de percusión que practica la improvisación con señas y que este sábado llenó de ritmo la Usina del Arte en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ser seres repletos de magia musical durante la función, y ser eminencias de la percusión en el país, parecen personas simples.

Toto es baterista y, al igual que sus compañeros, tiene su propio proyecto: forma parte de la banda Ciruelo. Y aunque integra La Bomba desde hace 8 años, se despegó del grupo para describirlos: “Son tipos muy grosos. La primera vez que toqué con ellos fue un honor tremendo”.

Sencillez y talento.

La Bomba llenó de ritmo la Usina del Arte en la Ciudad de Buenos Aires

10 años de puro ritmo

La Bomba de Tiempo fue creada en 2006 por el músico Santiago Vázquez, quien adaptó un sistema de improvisación con señas inventado por un compositor norteamericano. Así, transformó esta música dura en un ritual de ritmo y percusión.

Vázquez convocó a diferentes músicos respetados de todo el país, incluso del exterior, con quienes probó su nuevo sistema de señas. Los percusionistas aportaron sus propios instrumentos con sonidos variados, dando como resultado “un montón de gente bailando”, en palabras de Toto.

Luciano Larocca, músico e integrante de La Bomba, explicó cómo fueron sus primeros pasos en el grupo: “Llevé al ensayo una guancha, que es un instrumento que se utiliza en la música afroboliviana y que había traído como recuerdo de una visita. Saqué ese bastón gigante de caña y logré llamar mucho la atención de mis compañeros. Lo más hermoso fue que, al comenzar a tocar, el instrumento encontró inmediatamente su lugar en el ensamble”.

Hace dos años, el fundador de La Bomba se separó del grupo, aunque su legado queda y sigue creciendo. En marzo de 2014 grabaron su primer DVD en vivo en Ciudad Cultural Konex, donde hacen mover los cuerpos de cientos de personas cada lunes por la noche. Allí participaron Los Cafres y Los Auténticos Decadentes, entre otros. Con este tipo de bandas, La Bomba se adapta a sus canciones, otorgándoles una pizca de percusión.

Existe otro tipo de invitados, los cuales se arriesgan a improvisar junto con los percusionistas, generando un juego que derrama adrenalina por el escenario. El resultado es siempre alegría.

El grupo festeja su primera década ejerciendo esta modalidad juntos. Al respecto, Luciano expresó: “Que La Bomba esté diez años ininterrumpidos tocando en Buenos Aires significa que la gente necesita un ámbito como Konex para disfrutar de un show en el que se pueda sentir partícipe del proceso creativo y la trama que genera la improvisación”.

La Bomba de Tiempo fue creada en 2006 por el músico Santiago Vázquez, quien adaptó un sistema de improvisación con señas inventado por un compositor norteamericano.

Encantando a los golpes

Entre aplausos y gritos, se presentaron los integrantes de La Bomba de Tiempo en el escenario de La Usina del Arte este sábado, vestidos con trajes en rojo y negro. Se acomodaron en un medio círculo, ya dispuesto por los instrumentos, y el director Richard Nant se ubicó en el centro, de espaldas al público. Sin hablar, subió sus brazos lentamente y, junto con un movimiento brusco hacia abajo, los percusionistas comenzaron a tocar. Esa es una de las 70 señas que forman parte del sistema a partir del cual se crea su música. Pero si un sistema es, por definición, un conjunto ordenado de procedimientos y normas dentro de un grupo, en cada función el público aprecia mucho más. “No es que somos robots. Pasan cosas”, dijo Toto.

También existe la improvisación, y una conexión que les permite saber hacia dónde se dirigen. La comunicación entre ellos se da con las manos, pero también con gestos, guiños, miradas y sonrisas. Esto crea una atmósfera comunicacional que el público no logra comprender por completo pero, sin embargo, observa, disfruta y aplaude.

A lo largo de la función, los trece músicos demostraron pasión pero a la vez tranquilidad y confianza de saber lo que estaban haciendo. Cada uno movía su cuerpo de diferentes maneras. María Bergamaschi, la única integrante mujer, resaltaba en el escenario con sus pasos. Otros sólo movían la cabeza, y algunos hablaban mientras tocaban. Ellos mismos se definen como representantes de la cultura multifacética de los habitantes de Buenos Aires, y así lo demuestran en la puesta en escena. Desde su individualidad, cada percusionista funcionó como un engranaje de una gran máquina que irradiaba energía hacia el público, el cual se movía a ritmo, sin sacar su mirada concentrada de la función.

La comunicación entre ellos se da con las manos, pero también con gestos, guiños, miradas y sonrisas.

Luego de Nant, la dirección del grupo continuó bajo los gestos de Gabriel Spiller, quien además de utilizar señas con sus manos, realizaba saltos que marcaban el ritmo. El último director fue Andy Inchausti, quien pidió palmas al público, integrándolo a la maquinaria de percusión.

“Las grandes estrellas fueron los solistas, como las congas a cargo de Nacho (Álvarez), o el Djembé a cargo del senegalés Cheikh Gueye. La calidad acústica del lugar permitió que se pueda disfrutar mucho más del sonido de cada instrumento”, destacó Luciano.

La Bomba se presenta todos los lunes en el Konex, y la entrada no está permitida a menores. Sin embargo, este sábado La Usina se llenó de niños que fueron a conocer a este grupo de percusionistas. “Son el público más difícil pues dicen la verdad y no soportarían estar sentados escuchando algo que no les gusta”, dijo Larocca.

Estuvieron los chicos del Barrio INTA y del comedor Nuestro Hogar, y la mayoría quedaron hipnotizados en sus butacas ante la fuerza del sonido que entraba por sus oídos.

La historia continúa

El mes pasado, la banda fue declarada de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña, impulsado por iniciativa del diputado Octavio Calderón. En esa oportunidad, María Bergamaschi destacó: «Además de una experiencia musical, es un espacio de encuentro, una cita con amigos, una catarsis y un relax».

Y hay más. En noviembre será el lanzamiento del libro sobre La Bomba de Tiempo, escrito por Humphrey Inzillo y Gabriel Plaza. Ambos son críticos musicales del diario La Nación, e Inzillo resalta por haber sido editor de la revista Rolling Stone. Para ello, los periodistas participaron de rituales de la banda de percusión, sumergiéndose en su música varios lunes por la noche.

El talento de cada uno de los 16 integrantes, amalgamados en una conexión perfecta en La Bomba de Tiempo, les permite crear canciones en vivo, exhibir una gran dosis de pasión, jugar e invitar al público a ser parte de esta celebración casi ritual. Bienvenidos al rito.

Toto Ciccone, en los 10 años de La Bomba del Tiempo.

……………………………………………..

La Bomba de Tiempo se presentará en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, CABA, los próximos 19, 24 y 26 de septiembre para continuar con el festejo de sus 10 primeros años.

Actualizada 15/09/2016

Sep 14, 2016 | inicio

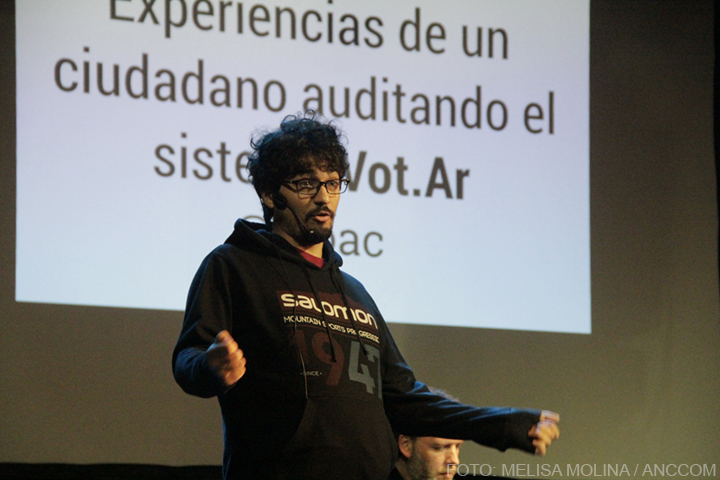

El proyecto de implementación del voto electrónico está rodeado de llamados de atención. ANCCOM dialogó con especialistas, informáticos, politólogos y comunicadores para detallar los argumentos de quienes sostienen que el nuevo sistema pone en riesgo los principios fundamentales del voto consagrados en la Constitución Nacional y en las normas electorales. Los expertos explicaron las razones para desandar el laberíntico camino de los defensores del sistema que encierra al engendro mitad máquina, mitad papel, alertaron sobre el riesgo de elecciones controladas por escribas, y pusieron en duda las promesas de una ilusión modernizadora.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso propone el reemplazo del instrumento de votación para pasar de las boletas múltiples partidarias a la boleta electrónica. Sin embargo, sus pretensiones exceden ese punto. El texto también incluye modificaciones referidas al orden de la oferta electoral, el funcionamiento de las PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias), la unificación del calendario electoral y las atribuciones de la autoridad de aplicación, entre otros puntos.

La implementación del voto electrónico o “boleta única electrónica” está en el centro de esa discusión más amplia. El gobierno apuesta a conseguir su instrumentación como un mecanismo seguro contra el robo de boletas, el clientelismo y las colectoras.

Quienes se abocan al estudio del voto electrónico definen nuevos y viejos problemas y mencionan la presencia de otros actores con capacidades de vulnerar el proceso electoral.

Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte sobre “una reforma irresponsable”. Y sentencia: “Los problemas no se ven y entonces no se puede articular una resistencia. Es la peor amenaza desde el retorno a la democracia”.

Beatriz Busaniche- fundación Via Libre.

Javier Smaldone es programador y administrador de redes en sistemas y, como Busaniche, participó de la reunión plenaria de comisión de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto oficial. También advierte sobre ciertas debilidades de la iniciativa. “Incorporar tecnología acríticamente no es modernidad, pero acá lo que hay es un afán por agregar tecnología informática donde sea, por más que en muchos lugares no las usemos, ya sea por cuestiones de costos o confiabilidad. Nosotros no nos oponemos al uso de la tecnología informática en general, decimos que hay que tener cuidado con cómo y dónde se usa. Sí somos contrarios a su uso en la emisión del sufragio. Ahí no se debe aplicar porque el estado del arte indica que no hay garantías”, advierte.

Otra de las voces de alerta es la del matemático y especialista en seguridad de los sistemas de información Enrique Chaparro. Fue uno de los expositores del debate “Voto electrónico: mitos y verdades”, organizado por la Fundación Vía Libre que también integra. En ese marco, Chaparro advirtió que las reservas sobre el proyecto exceden las cuestiones técnicas. “Es un problema también conceptual, no podemos construir máquinas de voto electrónico seguras, ni relativamente seguras, con los conocimientos que tenemos al alcance porque sus requerimientos son distintos de cualquier otro sistema”, explicó durante la charla en el ND Ateneo de la que participó ANCCOM.

Secreto vs rapidez

Los funcionarios nacionales defensores del nuevo sistema hablan de la necesidad de exigir un sistema de votación “fácil y rápido”. Para Busaniche esas no deben ser las principales pretensiones. “El voto tiene que ser secreto, universal, y se debe preservar la integridad de la voluntad del votante. Pero cualquier implementación de voto electrónico implica desatender al menos una de estas características que el sistema electoral debe asegurar. Es el teorema de la sábana corta, si velas por la integridad lo podés hacer pero a riesgo del secreto. No es un cajero bancario, ahí garantizás la integridad de la transacción pero no podés tener secreto, y si velás por el secreto dejás desprotegida la integridad. Entonces, todas esas características son posibles de vulnerar, posibles, pero lo que es seguro es que vas a eliminar la auditabilidad por parte de los ciudadanos. Ese derecho se pierde”, sentencia.

Smaldone va incluso un poco más allá. Y subraya: “El secreto del voto tiene que ser una garantía que le debe constar al votante. Porque principalmente las personas más vulnerables, que dependen de un plan social, o incluso cualquier otra, pueden ser amenazadas por un puntero que los convenza que puede saber cómo votaron. Y ante la duda, ¿qué va a hacer el elector?”

Desde el escenario de ND Ateneo, Chaparro desandó los argumentos técnicos y advirtió que “algorítmicamente un sistema de voto electrónico no es algo particularmente complicado de construir”, pero subrayó que “el problema es pedirle que garantice cosas que son contradictorias entre sí”. “Le pedimos que el voto sea íntegro en todo su recorrido, que el votante efectivamente vote lo que pretendía votar, que se registre lo que votó y que se cuente lo que se registró. Pero además estamos pidiéndole que haya desvinculación absoluta e irreversible, es decir, en cuanto fulano emitió su voto no tiene que haber ninguna conexión posible entre ese resultado y quien lo hizo. Es imposible garantizar que se mantengan simultáneamente verificabilidad, integridad y privacidad perfectas. Al diseñar un sistema electoral uno tendría que resignar algo de eso”, explicó.

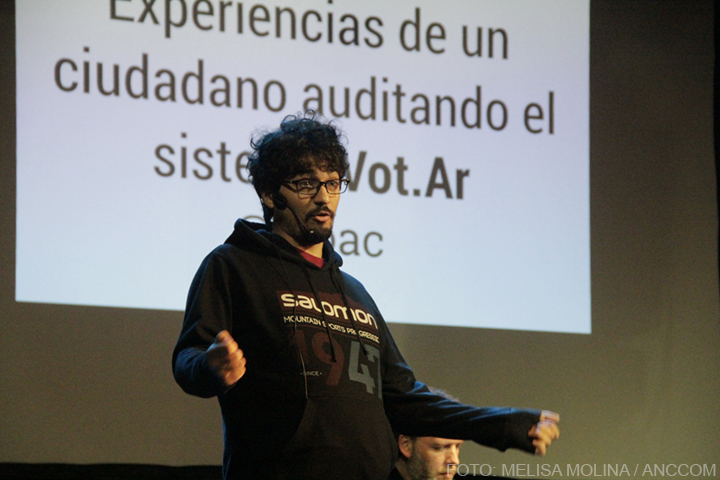

Joaquin, joven que descubrio fallas en el sistema del voto electronico en Argentina.

Fiscales, fraude, hacking

Tomás Aguerre, politólogo e integrante del colectivo Artepolítica, reivindica la presencia de los fiscales en el proceso.“El respaldo papel es solo un resguardo – insuficiente en sí mismo- para evitar inconvenientes graves del voto electrónico. Y aún si es cierto que los sistemas electrónicos pueden llegar a disminuir los riesgos con el respaldo en papel, tenés que chequear. Entonces los fiscales se necesitan igual”, explica.

Las autoridades de mesa abren las urnas donde se encuentran las boletas o respaldo en papel, deben retirarlas y acercarlas a la máquina -la misma que se usa para votar, se emplea para contar- que leerá el contenido del chip y contabilizará el voto. Allí, en teoría, se debería corroborar si lo que fue impreso en la boleta coincide y se refleja correctamente en la pantalla. No sólo si el partido o candidato es el efectivamente seleccionado sino también el número de votos que contiene el chip de la boleta.

Aguerre menciona distintos videos de las últimas elecciones provinciales en Salta en los que se puede ver que las autoridades de mesa acercan la boleta sin siquiera mirar la pantalla de la máquina.

En línea con Aguerre, Smaldone, afirma: “La base del sistema debe ser la fiscalización de los partidos y de los ciudadanos. No confío en un sistema que prescinda de los fiscales”. Y remata: “Combatir el robo de boletas con la boleta única electrónica es querer matar mosquitos a cañonazos”.

Además de la fiscalización por parte de los partidos políticos los referentes se detienen en particular en quiénes tienen la potestad para auditar el proceso. Smaldone dice que “hoy el control lo hace el ciudadano, cualquiera puede denunciar fraude”. Un sistema auditable únicamente por especialistas “es un sistema basado en la confianza en terceros”, concluye.

El voto electrónico, alertan los especialistas, podría ¿abaratar? el fraude con nuevos actores.

El común de los ciudadanos no puede interpretar el proceso de auditar una elección sin ayuda externa. Un protocolo es tolerante a fallas bizantinas [aquellas que hacen que el sistema continúe, dando impresión de funcionar como se espera] cuando es posible tener una mayoría honesta que mantenga correctamente la ejecución del protocolo. Esto sucede en los sistemas manuales porque hay cooperación adversaria: el fiscal del partido A colabora con el del B no porque sean amigos sino para que el B no obtenga ventajas indebidas y recíprocamente. Nuestros sistemas manuales son resistentes a esas fallas, el problema es que cuando ponemos una máquina, que siempre es tautológica, dice cosas sobre sí misma, pero no admite un control externo inmediato en cada paso.

Smaldone completa el argumento: “La auditoría es necesaria porque el ciudadano no lo puede controlar, y nunca va a ser concluyente”.

Y Busaniche agrega otra complejidad: “Está también la cuestión de la propiedad privada porque todo lo relacionado con software está regulado por propiedad intelectual. Entonces muchas veces se ha usado a nivel internacional la cuestión de la propiedad intelectual para obturar la auditoría autónoma. En otros casos en que se permitió la auditoría, se inhabilitó la publicación de los resultados porque vulneraba la propiedad intelectual de los titulares del derecho”.

El nivel de independencia de las auditorías (la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA auditó el sistema de voto electrónico utilizado en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires) también forma parte de la discusión pendiente.

El pasado 06 de septiembre, en el ND teatro, se realizó una conferencia para que distintos panelistas expongan sobre el voto electronico y sus posibles implicancias. Organizó la fundación via libre.

Sábanas, personalismos y estructura

Los sistemas de votación electrónica implementados en el país proponen al ciudadano un menú de dos opciones: “votar lista completa” o “votar por categorías”. Este menú genera un contrapunto entre quienes sostienen que se alienta el arrastre horizontal -o por la negativa, desalienta el corte de boleta- y quienes acreditan que el sistema alienta el voto cruzado, lo que derivaría en uno de los temores de politólogos y estadistas: un gobierno dividido y la posible parálisis institucional.

Una característica que no es ajena al sistema actual de boleta partidaria es lo que popularmente se conoce como listas sábanas: “Con este proyecto de reforma tampoco se disuade la lista sábana en sentido horizontal, esto es, la lista a distintas categorías pegadas entre sí, porque la primera alternativa que ofrecerán las pantallas será la de votar la lista completa. Por otro lado, el artículo 15, que regula el diseño de las pantallas, sostiene que en el caso de candidaturas legislativas debe figurar en la pantalla ´al menos´ el nombre y apellido del primer candidato. Es decir que el elector decidiría sobre el primer candidato sin conocer nunca el nombre y apellido del resto de los integrantes de la lista”, advierte Tomás Aguerre.

Obsolescencia y medioambiente

La obsolescencia -muchas veces programada- de los electrodomésticos o máquinas que cualquier ciudadano adquiere habitualmente fuerza en cierto tiempo a mantener o renovar los dispositivos. Sin embargo, cuando se trata de tecnología implementada a procesos electorales, el problema se complejiza. “En los lugares de Estados Unidos donde se implementó el voto electrónico, tienen el problema de que las máquinas ya tienen en su mayoría más de diez años y las empresas no siempre hacen soporte o no podés comprarles porque quizás la firma ahora se dedica a fabricar otras cosas. Te atás a que esa empresa las quiera actualizar”, comenta Aguerre en diálogo con ANCCOM.

Busaniche también suma a esa explicación: “Algunos argumentan que dejar de imprimir millones de boletas en papel traerá beneficios ecológicos, pero hasta donde yo sé el papel es reciclable. En cambio las cosas que componen un equipo de votación electrónica tienen daños en toda la cadena: las toneladas de litio usadas en la fabricación de las baterías de las máquinas -esos aparatos deben tener autonomía frente a eventuales cortes de electricidad- generan daños posteriores por los residuos”.

El abogado del joven programador que descubrió fallas en el sistema de voto electronico en Argentina.

¿Integrados al mundo?

En la actualidad, sólo siete países tienen boleta electrónica para votar: Bélgica, Venezuela, Brasil, Estonia, India, Filipinas y algunos distritos de Estados Unidos. Entre los países que lo implementaron y volvieron al sistema de papel figuran Alemania y Holanda.

“Las objeciones no son ocurrencias nuestras sino que se trata de los que se está discutiendo e investigando en el mundo. El problema de las elecciones es una inquietud universal, no son cuestiones locales. Hay que atender a las experiencias internacionales, no para trasplantarlas ni despreciarlas”, explica Smaldone.

Y sentencia: “El sistema más utilizado en el mundo es la boleta única papel, también llamada ´australiana´ porque allí se implementó por primera vez en 1856. Es decir, no es una cuestión improvisada, o un capricho nuestro. En cambio el voto electrónico, la tecnología electrónica de votación tiene cincuenta años”.

Ninguno de los consultados se anima a afirmar con certeza las razones del gobierno nacional para resistirse a oír las innumerables críticas al sistema electrónico de emisión del voto. “Honestamente no sé cuáles son las razones pero sí sé que para el macrismo es llevar la campaña electoral hasta el momento mismo en que se está votando, hasta el último momento de la elección. Es saltearse todo límite que te pueda poner la ley de no hacer campaña electoral con la obra pública, es el emblema de la obra mayor del PRO y es llegar a la elección presidencial con eso sobre la mesa”, arriesga Busaniche.

Actualizada 14/09/2016

Sep 14, 2016 | inicio

“Así obtenía la policía la confesión de ‘Josele’”, titulaba el videograph de Corrientes TV, uno de los principales medios de comunicación de la provincia mesopotámica. La imagen: el joven José Altamirano –22 años- con el ojo en compota, esposado a una silla de madera, siendo interrogado por un policía que lo filmaba con su celular.

¿Y a qué hora fue eso? –le pregunta el oficial.

Más o menos a eso de las ocho, diez, creo que era –responde el joven.

No, no. A qué hora le mataste al pendejo, boludo, no era a esa hora.

Más temprano era, a eso de las seis o siete de la tarde, por ahí.

Esta mañana fue que hiciste eso, boludo –lo corrige el interrogador.

Ese video circuló por distintos canales de televisión de la provincia e Internet, pocos días después de que se diera a conocer el hecho: la muerte de Maximiliano Aquino, un estudiante de Agronomía del barrio de San Roque de clase media, quien fue asesinado de quince puñaladas a la salida de una peña universitaria a las seis de la mañana del 1° de agosto de 2015. En la copia colgada en Internet por el diario Norte de Corrientes, el título es más provocativo aún: “Confesión del asesino de Maxi”. En la causa judicial que lleva el caso, el audiovisual no es tomado en cuenta como elemento de prueba, pero resultó suficiente para convencer a la opinión pública local de la culpabilidad del joven oriundo de Seminario, un barrio de viviendas precarias de la ciudad de Corrientes.

Aquino -21 años- caminaba por el barrio Aldana a las seis de la mañana junto con Melisa Arrúa, una compañera de Facultad, cuando fue interceptado por una moto en la que viajaban dos personas encapuchadas. Quien iba en el lugar de acompañante descendió del vehículo y comenzó un forcejeo con el joven estudiante que aún hoy resulta poco claro. Posteriormente, la misma persona hirió con arma blanca reiteradas veces a Maximiliano Aquino, que cayó sobre el piso ensangrentado y murió en el Hospital Escuela media hora después. Lo que se puede ver en los registros de las cámaras de filmación de seguridad del lugar del hecho no echan más luz sobre lo ocurrido.

Si bien los medios informan que el móvil del asesinato fue el robo de un celular y la calificación legal que se imputa a Altamirano es “robo en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa”–con Josele como único imputado-, en sus declaraciones la estudiante que acompañaba a la víctima, afirma que ni ella ni su compañero Maximiliano caminaba con el celular en la mano, también manifiesta que no existió ningún pedido ni frase amenazante propias de una situación de robo en el momento del hecho. La sentencia del juicio que busca cargar el asesinato a Josele –como lo llaman sus familiares- está programada para el próximo 21 de septiembre, y todo indica que el joven será condenado a cadena perpetua en una causa plagada de irregularidades.

En Corrientes, la policía está facultada para realizar tareas de investigación, y así lo hicieron en este caso. A las once de la mañana de ese mismo día, cinco efectivos policiales se presentaron en la casa de Analía Altamirano y Alejandrino Sáenz –madre y padrastro de José- y sin autorización judicial realizaron una inspección de la vivienda.

¿Esta es la casa de José Altamirano? –preguntaron.

Sí, yo soy el padrastro de Josele, esta es mi casa y él vive acá. ¿Para qué lo buscan? –respondió Sáenz, recién llegado de la iglesia.

Estamos buscando una tele que robó. Anduvo robando teles anoche. ¿Podemos pasar a ver?

Para cuando pidieron la autorización para entrar, ya habían atravesado el portón. Alejandrino les mostró los televisores viejos que tienen en su casa. “Un plasma es lo que buscamos”, insistían los oficiales. Entraron a la habitación de Josele y a la de su madre y padrastro. “Anda haciendo macanas tu hijo”, comentaban mientras revisaban.

¿Quién les dijo que Josele se robó una tele? –inquirió el padrastro.

No le contestaron. Unos oficiales salieron de la habitación del hijo, que en ese momento se encontraba trabajando. “Ya tengo el paquete”, expresó uno frente a Alejandrino, quien no entendió lo que quiso decir. Salieron y se fueron. Todo esto es parte de la declaración de Sáenz en el marco de la causa. Recién a las seis de la tarde la Brigada volvió a visitar el hogar de Josele, esta vez con una orden de allanamiento aprobada por el juzgado. Se llevaron algunas pertenencias del acusado, a las que les tomaron fotografías. También fue secuestrada la moto de su padrastro, una de las herramientas de trabajo de la familia. No fue posible demostrar que ese hubiera sido el vehículo en el que se trasladaban el asesino y el conductor en la mañana del crimen. Ni siquiera se sabe con certeza cuál era el color o el modelo de la motocicleta, un medio de transporte muy utilizado en la ciudad. “Las brigadas hacen lo que quieren acá, porque entran siempre sin orden. Yo ya sabía que si no los dejaba pasar la primera vez, me llevaban preso a mí, entonces les dejé entrar, no tenía nada que ocultar”, aclaró el padrastro de José en conversación telefónica con ANCCOM.

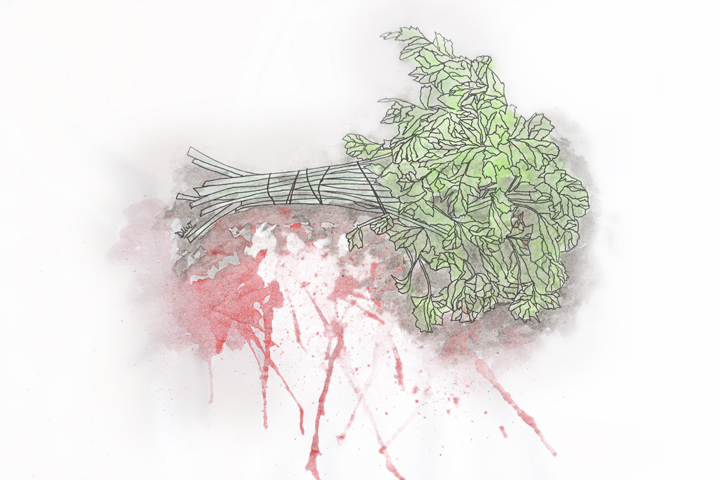

Ilustración: Duro // Coloreado digital: Daniela Yechúa

A las tres de la mañana, los efectivos volvieron a visitar a la familia de Josele. “Estamos buscando cuchillos”, afirmaron, pero no se llevaron nada. “Yo sé que no está bien que se realicen allanamientos así, pero bueno, la verdad es que acá nosotros le tenemos más miedo a la policía que a los delincuentes. En todo este tiempo hemos recibido amenazas anónimas, nos dicen que nos van a prender fuego la casa”, explicó Alejandrino.

En las horas posteriores al crimen, Josele se encontraba desenrollando el mallón en su canoa a la orilla del Río Paraná junto con tres compañeros de trabajo. Un viejo pescador que andaba por ahí lo llamó: “¡Eh, Josele!”. Inmediatamente efectivos que se encontraban a metros de él realizando tareas investigativas, lo identificaron y lo detuvieron: “El jefe de la Brigada quiere hablar con vos”, y allí lo trasladaron. “Para que una persona pueda ser detenida, debe haber indicios vehementes de culpabilidad o elementos que generen una sospecha razonable que cometiste o estás por cometer un delito, y acá solo hubo una denuncia anónima porque fue acusado a través de una denuncia de vecinos de Cichero, un barrio cercano a Seminario, quienes no quisieron revelar su identidad: así consta en el expediente. Esta es la primera irregularidad de la causa”, explican las abogadas Gabriela Granada, integrante del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) y Teresa Rossetto, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP).

La defensa de Altamirano siempre fue alterna e irregular. El caso pasó por un Defensor Público y por varios defensores particulares, que por diversos motivos, algunos poco precisos, dejaron el caso. Mientras tanto, la instrucción de la causa seguía avanzando. Ante la sensación de desamparo, la familia de Josele vendió sus muebles y su canoa de trabajo para viajar a Buenos Aires y contactarse con agrupaciones de derechos humanos a fin de pedir su intervención en la causa. Finalmente su mamá, Analía Altamirano, y su padrastro, Alejandrino Saez, se contactaron con el OPPLeC y el MPP que comenzaron a trabajar en el caso.

“Originalmente nos contactaron para que colaborásemos en relación a la situación de torturas que está viviendo Josele desde que fuera detenido el 1º de agosto. Luego terminamos encontrando un montón de irregularidades en la causa y decidimos tomar intervención de alguna manera para ver qué podíamos aportar en relación a lo técnico-jurídico, y no solo por los apremios a los que fue sometido el acusado para armar la causa”, explica la abogada Verónica Gostissa. Ella junto con Gabriela Granada del OPPLeC viajaron a Corrientes este año para conversar personalmente con el imputado en la Unidad Penal Nº 6 de Corrientes. Conocieron a su familia y al barrio en el que vive, se reunieron con integrantes de organismos de derechos humanos locales y asistieron a la primera audiencia del juicio oral que comenzó el 24 de agosto de este año.

En la madrugada del día siguiente, Analía y Alejandrino vieron por primera vez el video que circuló en las redes. Intentaron denunciar el hecho en Corrientes, pero nadie les quiso tomar su descargo. Finalmente viajaron a Resistencia (Chaco), donde fueron mejor recibidos. “Nadie se arrimó a nosotros cuando denunciamos la tortura de nuestro hijo, ni siquiera los medios. Mi hijo no podía caminar en ese momento”, recordó Alejandrino en conversación con ANCCOM y pasó el teléfono a su señora. Él ya no podía seguir hablando.

“Corrientes tiene la particularidad de que la Defensoría Oficial no es independiente, sino que obedece a una misma persona junto con la Fiscalía. Esta situación contradice el programa constitucional y el principio de igualdad de armas. En la provincia de Corrientes, un mismo procurador es la autoridad máxima de los fiscales y los defensores. El mismo órgano que controla a los funcionarios que ejercen la persecución penal estatal controla a los encargados de defender a los imputados de esa persecución”, explica la abogada Granada del OPPLeC. “Se excusan en que la provincia aún no cuenta con los recursos suficientes para implementar la reforma constitucional del año 2007 que consagra la existencia de un Ministerio Público de la Defensa autónomo y autárquico”, agrega la abogada Nadia Rivas. En este contexto de disparidad, principalmente en la primera parte de la instrucción en que el imputado fue asistido por defensor oficial, se llevó adelante la causa que investiga a José Altamirano por el asesinato de Aquino.

En el momento de la detención, el defensor oficial no realizó ninguna objeción a la forma en que fue aprehendido Josele. Posteriormente, en instancia de apertura del debate, la defensa de Altamirano planteó la nulidad absoluta de la detención por haberse efectuado de forma irregular, a partir de denuncias anónimas realizadas por testigos imposibles de interrogar ya que no revelaron su identidad. El Tribunal decidió no hacer lugar al planteo de la defensa. Los vecinos anónimos que señalaron a Altamirano aquél 1º de agosto también indicaron que existía otro joven del barrio que podría ser autor del crimen -Ariel Molina-, quien también fue detenido en ese momento y resultó liberado casi inmediatamente, pero al igual que José, fue objeto de torturas en manos de la Brigada. Sus declaraciones, que describen los tormentos a los que fue sometido, también forman parte de la causa.

Filas de policías recibieron a Josele en medio de aplausos y festejos, aquel mediodía de agosto. Más de una vez lo sacaron de su celda para colgarlo de un brazo en el medio del patio general del cuartel y lo azotaron en la planta de los pies y el resto del cuerpo. “Hacete cargo de lo del pibe”, le gritaron entre golpe y golpe. Luego sumergieron su rostro en un fuentón con agua. Lo dejaron descansar diez minutos y lo llevaron a hablar con el comisario. Ante la negativa a confesar por un crimen que no cometió, le mostraron la cabeza suelta de un muñeco y lo amenazaron: “Así vamos a hacer con tu familia”. Acto seguido lo llevaron a un cuarto solo, lo obligaron a desnudarse y un policía lo sometió a abusos sexuales. José relató con pudor estos hechos a su defensor y a las abogadas Rosetto y Gostissa. Constituye parte de sus declaraciones indagatorias en la causa en su contra. Finalmente, los oficiales le pidieron al imputado que se vistiera y filmaron el video que circuló en los medios y las redes sociales.

Existen diversas declaraciones testimoniales y conversaciones telefónicas que surgen de las intervenciones judiciales incorporadas a la causa, que vinculan a otros individuos con el homicidio de Aquino. Sin embargo, estas vías de investigación que surgieron durante el proceso fueron ignoradas tanto por la fiscalía como por el juez de Instrucción y el Tribunal Oral.

El lunes 3 de agosto, el detenido fue trasladado a la Comisaría Cuarta de Corrientes donde conoció a su defensor oficial, quien no reparó en sus lesiones y le indicó que debía negarse a declarar. Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de Maxi Aquino recorrieron las calles de la ciudad en una marcha del silencio.

El Código Procesal Penal de Corrientes establece bajo pena de nulidad absoluta que ante pericias de laboratorio -como la que se llevó a cabo sobre las manchas de sangre del pantalón secuestrado-, se tiene que notificar a todas las partes: fiscal, querella y defensa. Esto no se cumplió cuando se llevó a cabo la pericia de tipo y especie de sangre en el laboratorio de Corrientes. De esta manera, la defensa no tuvo oportunidad de controlar la única prueba pericial que lo imputa. “Es muy cuestionable que la única mancha en el jean que sirve como prueba, no se pueda ver en la fotografía que se tomó en el momento del secuestro”, afirma la abogada Gostissa.

Luego, trascendió que una de las manchas de sangre que había en el pantalón de jean que fue secuestrado por la policía en el allanamiento en la casa de Josele era de tipo humano -a diferencia del resto, que era de tipo animal-, y era compatible con el perfil genético de Aquino. Inmediatamente, los medios contactaron a los familiares del joven asesinado, quienes dijeron que con el resultado de la pericia podían estar seguros de quién fue el autor del crimen. Sin embargo, hasta el momento no se había trazado el perfil genético del imputado para poder comparar con el pantalón de jean. Es decir, no se podría afirmar de manera indubitada que ese pantalón hubiera sido utilizado por el imputado el día del hecho.

Además, la mancha que luego fue analizada genéticamente, no había sido fotografiada al momento del secuestro de la prenda. Es decir, se tomó fotografía únicamente del plano interno pero no de su parte externa sobre la que se efectúo el recorte para analizar. En este procedimiento pericial tampoco existió el documento de cadena de custodia en el que deben constan los detalles de quién registra las evidencias, en qué circunstancias fueron recolectadas, quién las manipula, dónde se guardan, cómo se etiquetan, quién las traslada y en qué lugar se depositan hasta ser remitidas al laboratorio pericial con el fin de garantizar que no existe ningún tipo de manipulación de las muestras.

La protesta del perejil

La primera audiencia del juicio oral tuvo lugar en una pequeña sala del Tribunal Oral Penal N°2, ocupada casi en su totalidad por familiares de Aquino, quienes llegaron antes que los de Altamirano. Frente a los jueces y ante la enorme cruz católica que cuelga de la pared del lugar, el acusado declaró que en el momento del crimen se encontraba en su casa durmiendo. Se despertó, se cambió, vio a su familia y a un vecino desayunando en la mesa, los saludó y salió a trabajar. Un clima tenso se generó en la sala en tanto describió las torturas a las que fue sometido en el cuartel de la Brigada, que la familia del joven asesinado seguramente desconocía. Se declaró inocente, mientras los fotoperiodistas en la sala le apuntaban con sus cámaras. El vecino que vio a Josele el día del hecho antes de ir a trabajar y que estaba desde muy temprano de la mañana del 1º de agosto de 2015 en la casa de la familia Altamirano, estaba propuesto en la causa como testigo sujeto a la necesidad del Tribunal de oír su declaración. Sin embargo, en la pasada audiencia del 7 de septiembre, los magistrados entendieron al testimonio de este vecino como inncesario.

En la segunda audiencia, la familia de Josele protestó frente al juzgado sosteniendo plantas de perejil, en alusión a que el joven es sólo un chivo expiatorio que carga con un hecho que no cometió. El caso cuenta con más irregularidades: en el lugar del hecho se hicieron las pericias necesarias en las que se levantaron pelos que se metieron en un frasco y muestras de sangre en formato hisopado, que se mandaron al juzgado y nunca se analizaron. Cuando el cuerpo de Aquino fue llevado a la morgue, se extrajo el material que había quedado debajo de sus uñas durante el forcejeo, y tampoco se realizó una pericia sobre ese material. Ni siquiera se realizó un perfil genético de José Altamirano para contrastarlo con dichas muestras. “A partir del video tomado en la Brigada de Investigaciones que fue viralizado en diversas redes sociales y medios de comunicación y la presión mediática, se buscan pruebas para condenar a Altamirano, dejando de lado la búsqueda de justicia por el homicidio cometido contra Maximiliano Aquino. No se busca al verdadero responsable” afirma Rossetto.

Desde agosto de 2015 hasta marzo de este año que duró el proceso de instrucción de la causa, tiempo que las partes tienen para presentar las pruebas, los abogados particulares que fueron tomando el caso renunciaron y no hicieron los planteamientos necesarios para proteger al acusado. Cuando finalmente llegó a manos de Hermindo González, quedaban apenas días para el cierre de la instrucción y la jueza rechazó el pedido de extender el plazo para el cierre, que era necesario para que el letrado pudiera estudiar la causa. Recién tres meses atrás el OPPLEC y el MPP fueron informados acerca de este proceso, cuando ya estaba fechada la primera audiencia del juicio oral.

“Toda nuestra familia sufre –aseguró Analía, madre de Josele-. Tuvimos que vender todo lo que teníamos para poder viajar y pagar abogados, y más abogados. El único que está pudiendo hacer su trabajo es Hermindo, el actual defensor, porque el resto de los que tomaron el caso han sido intimidados, apretados, ninguno pudo llegar a presentar nada en su momento porque no los dejaban”. En Corrientes, la familia ya agotó los recursos para proteger a su hijo: “Espero que desde la Nación alguien nos ayude, porque acá la corrupción es terrible. Estamos luchando prácticamente contra el gobierno, contra el poder –afirmó Analía-. Mi hija que cursaba primer año tuvo que abandonar sus estudios porque hasta el preceptor le recriminaba ser la hermana de Josele, se reían en la escuela. Lo mismo pasó con mi otro nene”, afirmó indignada y agregó que “todos en Corrientes saben, incluído el Poder Judicial, quiénes son los verdaderos asesinos. No sé por qué lo tienen a mi hijo ahí. Hay videos del momento del hecho que los tienen ocultos. Estoy desesperada por todo lo que le han hecho a mi hijo, y lo que sigue pasando”.

Las abogadas de OPPLeC y del MPP tomaron conocimiento del caso cuando ya estaba determinada la fecha de inicio del debate oral. Estiman que el fiscal de la causa pedirá cadena perpetua en sus alegatos previstos para el 21 de este mes, el Día del Estudiante. Está prevista la sentencia para esta misma fecha. La Defensa planea apelar y –de ser necesario- llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Actualizado 13/09/2016

Sep 13, 2016 | inicio

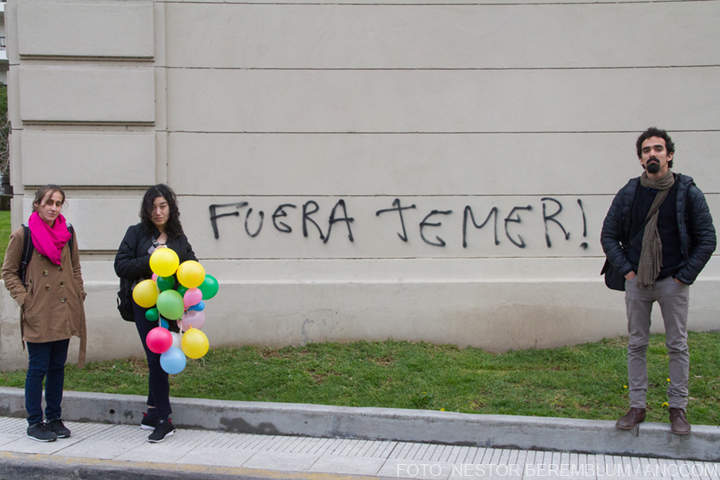

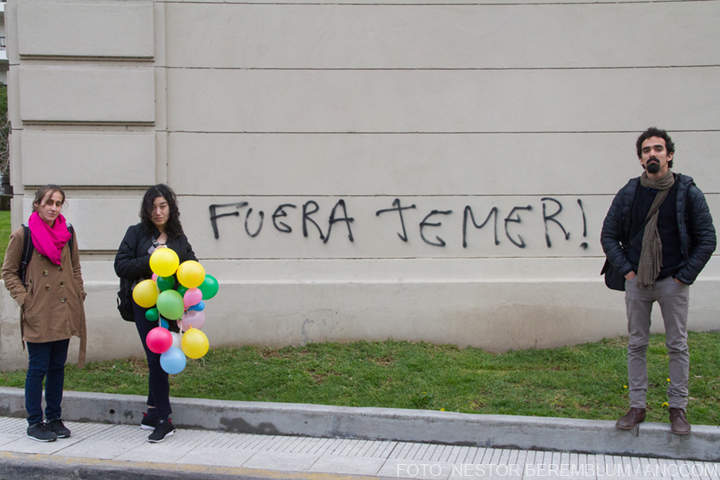

El Colectivo Passarinho, un grupo de estudiantes, profesores y trabajadores brasileños residentes en Argentina, realizó la semana pasada su propio festejo del Día de la Independencia frente a la embajada de su país en Buenos Aires para protestar por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Planean realizar otra acción en octubre, cuando Michel Temer, devenido en nuevo mandatario, llegue de visita a la Argentina.

Al haberse delegado las funciones presidenciales en el representante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ostentaba el cargo de vicepresidente en el gobierno de Dilma -referente del Partido de los Trabajadores- el programa gubernamental de política económica que se impone en el país vira hacia el neoliberalismo. Para los integrantes del Colectivo Passarinho, el avance de las políticas neoliberales parece un diseño que amenaza con extenderse en toda la región latinoamericana.

El comienzo de este proceso -detallan- se desata con el Golpe de Estado en Honduras de 2009 y el de Paraguay de 2012. En el primer caso, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue removido por orden de la Corte Suprema, con la excusa de haber convocado a una votación popular consultiva para saber si debía modificarse la Constitución que permitiera la reelección. En el segundo, el presidente paraguayo Fernando Lugo fue destituido a partir de un juicio político que se inició por pedido de la Cámara de Diputados, lo acusaba de mal desempeño de sus funciones.

En el caso de Brasil, según Marina Rosa, integrante del Colectivo Passarinho, el golpe ya había empezado a gestarse en 2013 con la instalación pública por parte de los medios de comunicación del discurso sobre «la corrupción política», a partir del descubrimiento de la policía brasileña de una red de lavado en relación a Petrobras, conocida como «Operación Lava Jato».

Para Pavel Tavares, integrante del Colectivo, «los discursos de ´limpieza política´ y ´la corrupción´ siempre se utilizan por los partidos de derecha para deslegitimar a los gobiernos progresistas, ante el manejo que tienen de los fondos públicos destinados a políticas económicas de distribución y presencia estatal”.

Dilma Rousseff fue recientemente destituída, acusada de incumplir normas fiscales por usar fondos de bancos públicos para cubrir programas de gobierno. La estudiante explica: «La operación Lava Jato involucraba a políticos de distintos bloques. Se instaló el discurso de que primero se la sacaba a Dilma del cargo y luego se enjuiciaría a los demás, incluido Temer, pero luego sólo se lo hizo con la presidenta. Además, el incumplimiento fiscal del que se la acusó, ahora con el nuevo gobierno se dispuso como legal».

Para Pavel Tavares, integrante del Colectivo, «los discursos de ´limpieza política´ y ´la corrupción´ siempre se utilizan por los partidos de derecha para deslegitimar a los gobiernos progresistas, ante el manejo que tienen de los fondos públicos destinados a políticas económicas de distribución y presencia estatal”. Pero, en realidad, la corrupción ya está forjada en las relaciones de un sistema político viciado en el cual primó, a lo largo de la historia, el paradigma conservador: «Un gobierno progresista cuando llega al poder se encuentra con una máquina que ya existe. La cuestión es si el gobierno progresista negocia; en caso de que no, no hay protección mediática», dice Pavel Tavares. El estudiante analiza esto en relación a Argentina: «Cuando actualmente en el gobierno de (Mauricio) Macri se toman medidas que perjudican a la población, como la suba de tarifas, al mismo tiempo se busca reforzar continuamente desde el poder hegemónico mediático la imagen de corrupción del gobierno anterior, para establecer la oposición de lo correcto-incorrecto, y legitimar otro tipo de medidas como las neoliberales. La resistencia a estas políticas se construye diferente, porque el gobierno asumió de manera democrática. La derecha en Argentina logró construir un representante, la de Brasil no tenía una imagen fuerte para las próximas elecciones».

En la región, Venezuela, Ecuador y Bolivia repudiaron al denominado “golpe blando” en Brasil y retiraron sus embajadores”. Uruguay, a su vez, respondió con una nota en repudio. El gobierno argentino, en cambio, describió como constitucional al gobierno de Temer y espera su visita el 8 de octubre. El Colectivo Passarinho dice que el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al brasileño aparece por el fuerte vínculo comercial y porque defienden políticas muy parecidas. Para continuar la lucha, los residentes brasileños planean manifestarse el día de la visita y hacen un llamado a la unidad de los opositores: «Como personas de izquierda, estos últimos años estuvimos más tranquilos en el contexto latinoamericano. Nos olvidamos que esa tranquilidad podía ser una nube pasajera».

El Colectivo Passarinho dice que el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al brasileño aparece por el fuerte vínculo comercial y porque defienden políticas muy parecidas.

Actualizada 13/09/2016