Nov 3, 2016 | inicio

“Nos encontramos con una ley que es más vieja que yo y que no contempla un montón de cuestiones tecnológicas que hoy están disponibles”. Con ese diagnóstico como punto de partida, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, defiende el proyecto de modificación de la Ley de Semillas que el gobierno envió al Congreso días atrás. Ex asesor de empresas agropecuarias y profesor en la Universidad Católica Argentina (UCA), Negri defiende la iniciativa de seis artículos diseñada “en el diálogo con los distintos actores de semillas” y reconoce que la discusión es y será ardua porque “hay muchos intereses en juego”.

¿En qué estado estaba el debate en torno a la modificación de la Ley 20.247 cuando asumió como Secretario de Agricultura?

Cuando llegamos nos encontramos con una ley que es más vieja que yo, por lo que no contempla un montón de las cuestiones tecnológicas que hoy están disponibles. El INASE (Instituto Nacional de Semillas) y el Ministerio habían realizado varias resoluciones pero no hubo una decisión política seria para resolver esta falta. Es un tema que se arrastra desde el 2004. Nosotros veníamos con algunas ideas sobre la modificación a la Ley pero la verdad es que las conversaciones con los distintos actores de la cadena de semillas son diferentes si uno no está en el Gobierno.

En los últimos años se formularon distintos proyectos para modificar la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, ¿en qué se diferencian del que diseñó el gobierno?

Lo que pasó en 2013 y 2014 fue que hubo grupos de trabajo que llegaron a un acuerdo para presentar un proyecto de ley. Lo que nosotros presentamos hoy es una modificación de la ley actual que creemos que es un gran paso para mejorar no sólo la cadena de la soja sino de todas las semillas.

¿Cuál es el eje del proyecto, el punto que usted considera más importante?

Lo más importante del proyecto es que se paga la semilla. Y que el uso propio está restringido a las hectáreas que se compran. Esto es fundamental para nuestro primer objetivo que es el de lograr una buena industria semillera. Si podemos ser el supermercado del mundo también podemos ser el semillero del mundo, y no sólo de autógamas (n.d.r: son aquellas que se reproducen por autofecundación como el trigo, la soja, el arroz y cítricos, entre otras) sino también de muchas otras semillas que se producen en el mundo y que se podrían producir en la Argentina perfectamente.

¿Por qué la discusión lleva tantos años y aún no pudo resolverse?

Primero porque no estaba la decisión política de llegar a un acuerdo, y después porque hay muchos intereses en juego. El uso propio es un derecho ancestral, pero la tecnología de alguna manera tiene que ser retribuida. Cuando la ley es laxa, ganan los “pillos” y a ellos no les conviene que haya un acuerdo. Además, si no se priorizan las discusiones a largo plazo, se hace difícil actuar.

¿Cuáles fueron los puntos que se debatieron puertas adentro del Ministerio este año para la modificación de la ley?

Fueron muchos: quién paga, a quién, cómo, qué pasa con los infractores. Hoy lo que se paga a los obtentores es insuficiente para poder desarrollar la industria semillera argentina, pero a la vez los que aplican bien el uso propio no son ilegales. Es un tema de derechos de unos contra derechos de otros.

¿Cómo resolvieron las diferencias entre los intereses de la Mesa de Enlace y los de las empresas multinacionales?

Lo que hicimos fue tratar de juntar las puntas lo máximo posible, no pudimos juntarlos a todos en la misma mesa porque los intereses son demasiado divergentes. Fuimos trabajando con cada uno de los actores. Lo que mandamos es lo que creemos más factible para que se apruebe en el Congreso Nacional.

Luego de las negociaciones, ¿cómo quedó la relación del Ministerio con Monsanto?

La relación con la empresa siempre fue buena. Nosotros le mostramos el rol del Estado y qué es lo que queremos. Le decimos que los derechos del obtentor y los derechos sobre la biotecnología son importantísimos para nosotros. De todas formas, no se mostraron conformes con el proyecto.

¿Qué opina sobre los reclamos de la Sociedad Rural (SRA)?

Eso es un tema netamente comercial, es una cuestión de precio. El problema es que hay temas legales, temas de propiedad intelectual, y temas comerciales mezclados en la misma discusión. Nosotros nos reunimos con ellos como nos reunimos con los demás actores para discutir sobre el futuro de la Ley de Semillas.

Recientemente hubo algunos cambios en el Ministerio, en la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿cuáles son las razones de la renuncia de Oscar Alloatti a casi un año de haber asumido en el cargo?

Oscar entró en diciembre y ya estaba cansado. Es un hombre grande y le puso todas las pilas a su trabajo.

El Consejo de Agricultura Familiar Campesino Indígena (CAFCI) reclama por una baja en el presupuesto del sector, ¿cómo ve el futuro de la Secretaría? ¿Pasará a formar parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca?

Eso es decisión del ministro. Por ahora estamos ordenando la Secretaría. Lo que hay es un ordenamiento presupuestario. Estamos ajustando los gastos como en todos los Ministerios, lo que no tiene que ver con reducciones sino con aumentar eficiencias. Tenemos un Estado Nacional con un déficit muy grande y tenemos que achicarlo.

¿En qué situación está el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)?

El INTA está dentro de esta situación de ordenamiento. No están en juego los salarios ni los presupuestos de investigación, pero tenemos que regular situaciones de gastos que a veces son excesivos. Estamos cuidando el bolsillo como todos los argentinos.

En cuanto al avance en los derechos de propiedad intelectual, ¿se dio en algún momento la discusión sobre la posible adhesión al acta UPOV (Unión de Productores Obtentores Vegetales) 91’?

El proyecto está en el marco del acta de 1978. Hoy queremos cumplir bien UPOV 78’ para analizar si vamos a UPOV 91’, tenemos que ir por partes.

¿Por qué es necesario constituir un nuevo directorio en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)?

Hace muchos años que no tiene constituido su directorio. Lo que queremos es darle más operatividad al instituto, y que el trabajo entre INASE y la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) sea más fluido.

¿Quién se encargará de establecer el precio del canon que se pagará en la compra de semillas?

El INASE va a verificar que el precio esté dentro de las reglas de mercado. Queremos que el valor lo pongan las compañías y los productores según la oferta y demanda, que haya una buena competencia.

Similar al Sistema de Regalías Extendidas…

El sistema de regalías extendidas fue una forma privada de resolver los conflictos. El INASE no va a trabajar en que sea un mercado regulado, sino un mercado transparente. Y entonces el sistema ya no va a ser necesario.

¿Cuáles son los planes para el año que viene?

La idea es trabajar en un proyecto de ley para reemplazar la vigente, pero tenemos que ir paso a paso. Primero necesitamos que se apruebe esta modificación.

¿Cuándo cree que será aprobada por el Congreso?

Por mí que se apruebe mañana, pero eso no depende de nosotros. Queremos entrar a la campaña que viene al menos con la media sanción.

Actualizado 1/11/2016

Nov 2, 2016 | inicio

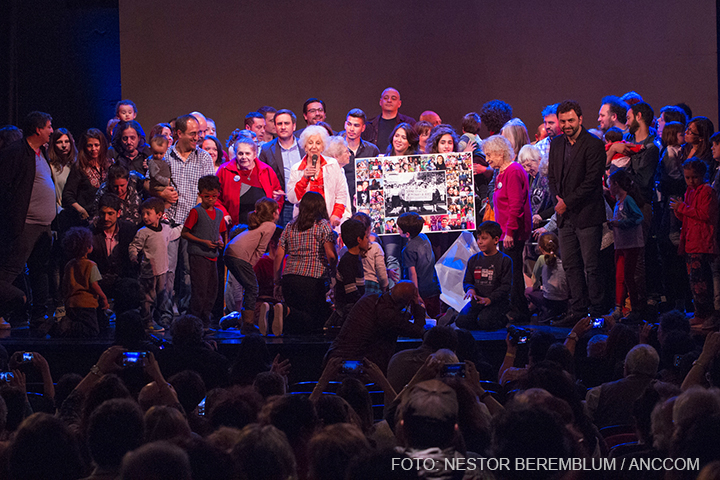

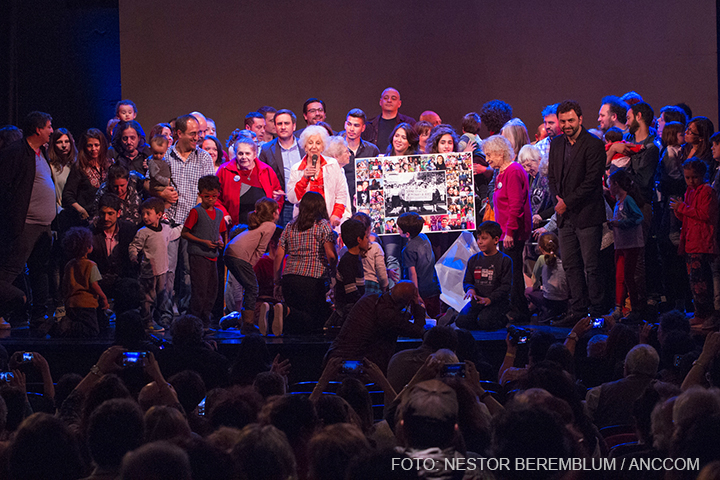

En un mes de conmemoraciones por los 39 años de la conformación de Abuelas de Plaza de Mayo, con el regalo de haber reencontrado al nieto 121, el sábado se realizó el Festival Aniversario «Cantando con las Abuelas» en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Allí los artistas de Nonpalidece, La Delio Valdez, Pléyades y Malena D’Alessio en Bandada quisieron homenajear al organismo defensor de los derechos humanos y seguir haciendo visible la lucha por la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar. La iniciativa nació de los músicos, que en colaboración con el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC), el Espacio Memoria y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo lograron concretar una celebración que juntó a más de diez mil personas en la plaza de los Derechos Humanos de la ex ESMA. La conducción estuvo a cargo de Conrado Geiger y Eduardo De La Puente y como invitado sorpresa se sumó Juanse, el líder de Los Ratones Paranoicos, quien aportó el espíritu rockero al festival.

Los artistas Nonpalidece, La Delio Valdez, Pléyades y Malena D’Alessio en Bandada quisieron homenajear a las Abuelas.

El predio de la ex ESMA se fue llenando de a poco desde temprano, los grupos que iban llegando se apropiaban de cada rincón, frente al escenario, en las veredas, los que buscaban un poco de sombra, más cerca de los edificios que hace 40 años funcionaban al servicio de la tortura y exterminio del pueblo argentino. Los jóvenes abrazaron la plaza de los Derechos Humanos a lo largo de toda la tarde y las Abuelas sintieron el afecto al subir al escenario, casi al final del homenaje: «Si ustedes supieran el espectáculo que se ve desde acá arriba, el amor y el calor que viene para este lado. Nos hace tan bien para esta lucha que sigue y le falta tanto», dijo Estela de Carlotto, acompañada de las Abuelas Buscarita Roa, Delia Giovanola y Berta Shubaroff, y de un numeroso conjunto de hijos de desaparecidos y nietos restituidos. «Esta lucha comenzó por algo: el amor por los hijos, los nietos y todos los que lucharon para tener un país mejor. Tenemos la democracia más larga de nuestra historia, y eso es por ellos. La democracia es una palabra sagrada», agregó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Malena D´ Alessio, música rapera e hija del desaparecido José Luis D´ Alessio, hizo referencia al desprestigio que algunos sectores pretenden verter sobre los organismos de Derechos Humanos: «La campaña de desprestigio llegó hasta nuestras Madres y Abuelas, patrimonio moral de nuestro país, que nos representan en el mundo como símbolo de lucha y amor. Por eso les hacemos este homenaje, para mimarlas y decirles que el día que no estén físicamente, hay juventud, hay músicos, hay nietos y hay hijos que vamos a tomar la posta de su lucha».

Dentro del edificio Cuatro Columnas –emblemático por ser la cara visible de la Escuela de Mecánica de la Armada desde la avenida Del Libertador- se concentraban los músicos y aguardaban las Abuelas para ser homenajeadas. Allí todos se sacaron fotos y cantaron espontáneamente el Feliz Cumpleaños. Estela colocó sus manos sobre sus mejillas ruborizadas mientras sonreía. Luego apareció entre la gente Juanse y saludó afectuosamente a cada una de las Abuelas. «Gracias a Dios cada vez hay más chicos que se reencuentran con la identidad», dijo el líder de los Ratones Paranoicos.

Mientras la música continuaba sonando en la plaza, en una de las oficinas del edificio Cuatro Columnas la banda Nonpalidece tuvo un momento íntimo con Abuelas y nietos. El cantante Néstor Ramljak recordó la participación de su banda en el primer concierto de «Reggae por la Identidad», en el 2006. Allí pudo conversar con Horacio Pietragalla, restituido en 2003, quien desde el Área de Prensa y Difusión había organizado el festival. Hoy se volvían a encontrar: «Me contaste que vos con la mamá que te había criado sentías algo que no entendías bien qué era, pero que no era lo que vos suponías respecto a una mamá. Y que después te cerró todo». Hubo risas cuando Horacio agregó lo imposible que hubiese sido que fueran sus padres por la gran diferencia de altura. Durante la charla, los integrantes de la banda estaban sentados en el piso y las Abuelas alrededor, en sus sillas. Cuando los fotógrafos comenzaron a retratar el encuentro, la abuela Delia Giovanola sonrió y dijo a sus compañeras de lucha: «¿Ustedes pensaban que iban a tener a tantos hombres a sus pies?». Siguieron las risas, las palabras de afecto, los recuerdos.

«Nos hace tan bien para esta lucha que sigue y le falta tanto», dijo Estela de Carlotto, acompañada de las Abuelas Buscarita Roa, Delia Giovanola y Berta Shubaroff.

En la plaza la atmósfera que atravesaba a todos los artistas, a las Abuelas, y a muchos de los concurrentes era la ambivalencia. La ex ESMA había sido entre 1976 y 1983 un centro clandestino de detención y exterminio, y ahora es un espacio de celebración: «Todo esto nos rodea de gente joven y de alegría. Es un premio que hoy un lugar como la ex ESMA esté lleno de música. Lo hemos logrado entre todos. Nunca estuvimos solas. Siempre tuvimos apoyo de grupos de la música, de la poesía, del teatro, entre otros. Esto no termina acá, esto sigue», dijo Giovanola en diálogo con ANCCOM. La abuela Buscarita Roa reflexionó: «Es un lugar que me provoca mucha angustia, aun hoy no me gusta venir. Pero me gusta que se hagan eventos acá, que se llene de música, de comedia, los jóvenes no tienen la culpa de lo que sucedió en este espacio. Esto lo llena de vida».

Los artistas también dialogaron acerca de lo que significó festejar allí. Tomás Aristide, integrante de La Delio Valdez, recordó que ellos habían tocado en otros festivales y que quizás la primera vez que una banda toca música tan alegre en un lugar como ese puede resultar chocante. Fueron los trabajadores del Espacio de Memoria y Derechos Humanos quienes les decían que era una manera de resignificar el espacio, de sacar lo oscuro que sucedió. El cantante de Pléyades e integrante del CCC, Luis «el Chino» Sanjurjo dijo: «Propusimos este espacio porque queríamos generar un hecho político cultural en un lugar donde todavía queda por saber qué pasó con los compañeros desaparecidos. Queremos celebrar la vida donde nos quisieron imponer la muerte. Queremos transmitir la memoria de la lucha de las Abuelas». La voz de Nonpalidece, en diálogo con ANCCOM señaló que el festival funciona como un disparador: «Que la banda venga a tocar al 39º aniversario de Abuelas a este lugar donde pasaron cosas horribles es un mensaje muy claro que le estamos dando a nuestro público. Mucha gente que quizás sólo vino a ver la banda, de repente estando en este lugar escucha lo que pasó, escucha a otros hablar, y eso genera que la historia siga viva para no repetirla».

Actualizado 1/11/2016

Nov 2, 2016 | inicio

Un debate con casi dos décadas de historia comenzó a dibujar un nuevo capítulo en el Congreso Nacional. Después de varios meses de idas y vueltas, el gobierno finalmente presentó en el Parlamento el proyecto de modificación de la Ley de 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. La iniciativa, con eje central en la reforma del artículo 27 de la normativa vigente desde 1973, actualiza la polémica por el uso propio y gratuito de la semilla. Sin embargo, todo indica que la discusión en el recinto quedará postergada para 2017, según estimó el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el massista Gilberto Alegre.

Tras medio año de misterios, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, presentó el 13 de octubre la iniciativa oficial que propone habilitar a los obtentores de la variedad vegetal (quienes obtienen una nueva semilla) a reclamar el pago de regalías por las tres primeras multiplicaciones. Además, el proyecto contempla que, luego de las tres primeras cosechas, las empresas semilleras podrán reclamar, sin límites establecidos, en caso de que el productor incremente la cantidad de semillas plantadas con respecto a la primera cosecha. Esta reglamentación regirá para los productores que tengan una facturación mayor a tres veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista, y será puesta en práctica por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), órgano oficial de aplicación de la ley.

Además de este proyecto, hay otros cuatro ingresados al Congreso. La Federación Agraria Argentina (FAA), la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y el Frente Renovador impulsaron sus propias iniciativas.

En diálogo con ANCCOM, Alegre aseguró que el debate dentro de la comisión de Agricultura comenzará en las próximas semanas, pero puso en duda que la iniciativa se apruebe en este período legislativo.

“Hay que modificar las reglas de juego. Y terminar con el Estado ausente”, subrayó Alegre al aludir a la denuncia por cobro de regalías ejecutadas ilegalmente por la multinacional Monsanto a principios de este año. “Debemos fortalecer el control del INASE, para incentivar la investigación y el desarrollo de las empresas semilleras nacionales”, puntualizó.

Otro de los puntos que incluye el proyecto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Buryaile es la conformación de un nuevo directorio para administrar y dirigir el INASE. De aprobarse el proyecto, el organismo tendrá igual cantidad de asientos para representantes de organismos públicos como para los provenientes de instituciones privadas de los distintos sectores relacionados al comercio de semillas.

Eigidio Mailland, presidente de CONINAGRO, aseguró que la Confederación tendrá representantes tanto en el INASE como en la Comisión Nacional de Semillas (CONASE). Además, coincidió en que el derecho al uso propio debe ser oneroso. “Le reconocemos un canon al derecho de propiedad, pero obviamente queremos participar del debate sobre cómo se arbitra el precio de ese canon”, completó. El mes pasado, CONINAGRO presentó ante el presidente Mauricio Macri las necesidades y demandas del agro, en el marco del aniversario número sesenta de la Confederación. “Si bien estamos abiertos a discutir, coincidimos en el proyecto presentado por el Gobierno”, le explicó a esta agencia.

Quienes tiran la soga del otro lado del derecho al uso propio y gratuito de las semillas son las empresas desarrolladoras de las variedades vegetales. Estas compañías (Nidera, Monsanto, Syngenta) se enmarcan en los derechos de obtentor de variedades vegetales (DOV), y en el acuerdo UPOV 78’, al que Argentina adhirió en 1994. La Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales actualizó el acuerdo del 78’, más flexible en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, a un nuevo convenio dictaminado en 1991 y que hace peso del lado de los obtentores en la balanza de la renta. Miguel Rapela, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, consideró “irrealizable” la idea de adherir al acta de 1991. “El debate es imposible de plantear en el Congreso, aún para explicar de qué se trata, cosa que pocos saben y que nadie se interesa en entender. El proyecto del oficialismo deja bien claro que Argentina seguirá adherida al “Acta de 1978”, dijo en diálogo con ANCCOM.

Dentro de la modificación al artículo 27, el proyecto oficial mantiene la excepción para los productores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), así como para los pueblos originarios.

Diego Montón, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) -miembro del Consejo de la Agricultura Familiar Campesino Indígena (CAFCI)- entiende esta excepción como una trampa para mantener a este tipo de agriculturas al margen de la economía y seguir por el camino de la privatización. “Las semillas son patrimonio de la humanidad, no se puede aceptar que una empresa reclame la propiedad privada sobre ellas”, le explicó a esta agencia.

La presentación del proyecto por la modificación de la Ley de Semillas se produjo casi en paralelo a la desarticulación de la Secretaría de Agricultura Familiar, motor de asistencia y capacitación técnica para los agricultores de todo el país.

Actualizado 01/11/2016

Nov 1, 2016 | inicio

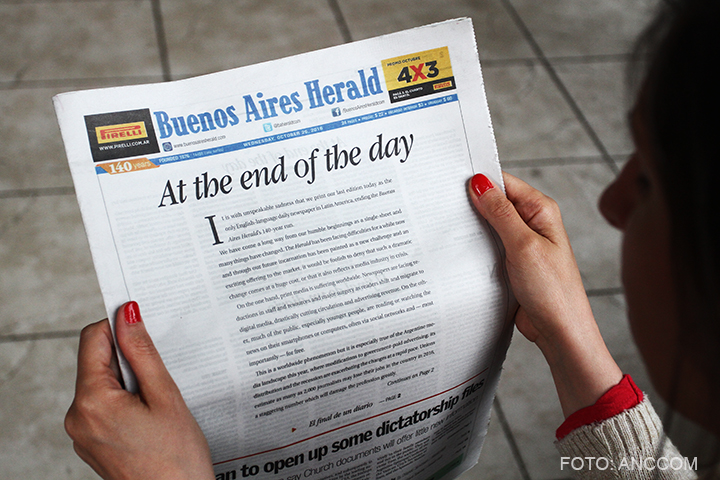

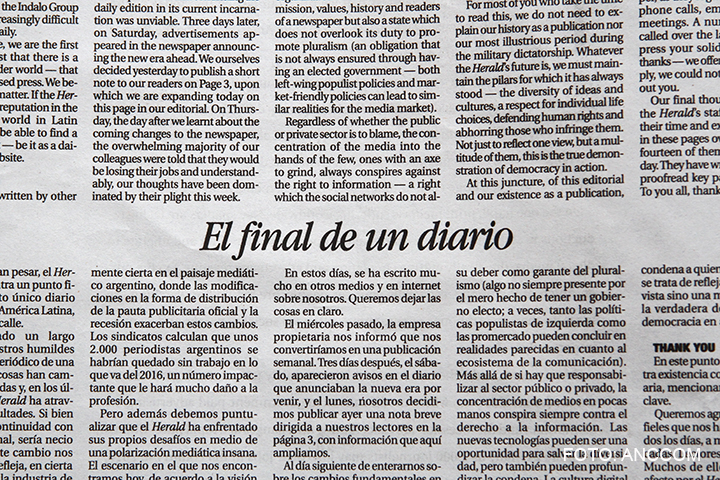

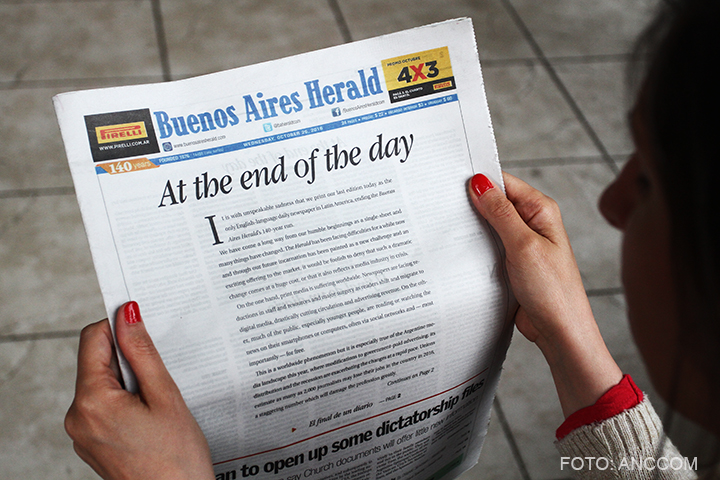

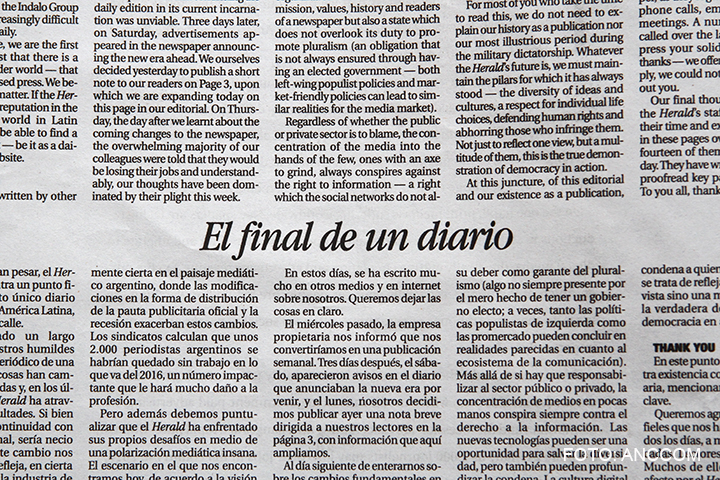

“At the end of the day”, tituló el Buenos Aires Herald al editorial de su última versión diaria impresa, traducido como “El final de un diario”. Detrás de este anuncio, el único matutino escrito en inglés en toda América hispanoparlante cerraba 140 años de historia, clausuraba una tradición a sus lectores y despedía a 14 trabajadores. En planta quedarán apenas cinco periodistas, que harán una edición semanal.

La empresa, a través de la gerencia de Recursos Humanos, comenzó desde hace varios días a llamar a los trabajadores, de a uno, para intentar un acuerdo de desvinculación. “Les dijimos que nos den toda la lista porque era una tortura”, explicó Ignacio Portes, uno de los trabajadores despedidos. La primera nómina era de once periodistas y Portes no estaba allí; luego la empresa cesanteó a otros tres, y ahí supo que se quedaba sin empleo.

Muchas de las fuentes consultadas por ANCCOM pidieron que no se revele su identidad, debido a que los trabajadores afectados todavía están a la espera de su indemnización. Uno de ellos contó: “La gerente de Recursos Humanos me hizo la propuesta económica, y me dijo que tenía hasta el lunes para responder. Me junté con mis compañeros, y a todos les habían ofrecido lo mismo. Pero como estaban apurados para hacer el cierre, volvieron atrás y no hubo acuerdo”. Así, les llegaron los telegramas de despido.

La empresa, a través de la gerencia de Recursos Humanos, comenzó desde hace varios días a llamar a los trabajadores, de a uno, para intentar un acuerdo de desvinculación.

Ante el cierre, la empresa propietaria del Herald argumentó: “El escenario en el que nos encontramos hoy, de acuerdo a la visión del accionista mayoritario –el Grupo Indalo-, torna inviable continuar con la edición diaria”. Este panorama, argumenta la empresa, se inserta en una crisis mundial de la prensa en papel ya que los lectores migran hacia medios digitales aunque, según se explica, en el caso argentino “las modificaciones en la forma de distribución de la pauta publicitaria oficial y la recesión exacerban estos cambios”.

El lunes, los periodistas despedidos fueron convocados a una reunión con la gerencia de Recursos Humanos de la empresa para recibir sus cheques de indemnización: seis cuotas mensuales, a cobrar desde el 21 de noviembre. Sin embargo, la Ley N° 20.744 de contrato de trabajo establece que el pago de la indemnización debe efectuarse dentro de los cuatro días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres días hábiles para la semanal. “No es legal, pero es tolerado por el sistema judicial”, señaló Portes. Por otro lado, Fernando “Tato” Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), añadió: “En el caso del Herald hay otra cuestión: una empresa no puede despedir a más de la mitad de sus trabajadores sin haber entrado en un procedimiento de crisis. Es una actitud ilegal”.

Así, el Herald se convierte en un semanario, que será publicado los viernes. “No fue una idea que se fue elaborando, sino que el plan fue echar al 80% del staff –puso en contexto Ignacio Portes-. Pensaron en qué podían hacer con lo que quedaba, y la respuesta fue esa”. En su última edición, se observaron avisos (de mal gusto) alentando la situación, tales como “Keep calm, and wait till Friday” (Mantené la calma, y esperá hasta el viernes), o “Good news, it’s Friday” (Buena noticia, es viernes). “El semanario era lo mínimo que podían hacer para que el nombre ‘Herald’ siguiera existiendo, y que la empresa no quede como la que cerró un diario de 140 años”, explicó Portes, y agregó: “Tratan de minimizar el escándalo manteniendo la publicación con respirador artificial”. Dondero, por su parte, sostuvo: “Cuando medios de este tipo pasan a otro formato, siempre es difícil el mantenimiento. Suena más a una política de ir retirándolo de a poco, que otra cosa”.

“At the end of the day”, tituló el Buenos Aires Herald al editorial de su última versión diaria impresa, traducido como “El final de un diario”.

Trabajadores de Ámbito Financiero, El Argentino y Buenos Aires Herald realizaron una asamblea en repudio del cierre de este último, y se solidarizaron con los periodistas despedidos. “El clima era de mucho miedo a futuros ajustes –dijo Portes-. En Ámbito Financiero también ha habido gente que se fue y que no es reemplazada. Lo mismo ocurre con El Argentino”. Si bien lo ocurrido en el Grupo Indalo en los últimos meses fue resonante, ya que contó con 136 trabajadores despedidos en CN23 y el cierre del diario El Ciudadano de Rosario, esta variante se repite, por ejemplo, en Clarín, donde actualmente están llamando a retiros voluntarios.

“Tato” Dondero expresó su preocupación: “El gremio está atravesando un año durísimo. Hasta ahora, hemos perdido más de mil puestos de trabajo de distintas maneras. Ante el cambio de pauta publicitaria por parte del gobierno y el achique general de la economía, las políticas patronales fueron estas”.

La historia del Buenos Aires Herald dio un giro en marzo de 2015, cuando el Grupo Indalo adquirió la publicación, junto con Ámbito Financiero y El Ciudadano de Rosario. Uno de los trabajadores despedidos recordó aquel momento: “Francisco ’Paco’ Marmol –gerente de Contenidos- había dicho que la idea no era comprar diarios para cerrarlos. ¿Cómo tenés que aclarar eso? Sin embargo, hubo diferencias entre Ámbito Financiero y el resto respecto a la importancia que se le dio”. Federico Poore, un periodista que decidió retirarse del matutino tres meses atrás, describió: “El Grupo Indalo no invirtió demasiado en el Herald, aunque Ámbito Financiero sí tuvo un rediseño”.

En marzo de este año, comenzaron los rumores de que el diario pasaría a ser un semanario, cuando Clarín publicó una nota explicando que se planeaba terminar con la versión impresa. Esto alertó a los trabajadores del periódico, mientras que el periodista y director del diario Sebastián Lacunza se había mostrado sorprendido.

A partir de allí, comenzó una política de desgaste en la planta: promesas de ascensos no cumplidos, maltrato laboral, periodistas que trabajaban como jefes o editores y recibían un salario de cronistas o redactores. “El ambiente era malo –contextualizó Portes-. Era un diario que dependió de la publicidad oficial durante años, y de repente tenía mucha menos. Y aunque no tenía Departamento Comercial –no vendía avisos-, no parecía importarle a los dueños”. Con el correr de los meses, siete trabajadores renunciaron. “Yo me fui en agosto, sabiendo que la situación del diario era complicada –explicó Federico Poore-. Los que íbamos renunciando no éramos reemplazados”. Desde el otro lado, Ignacio Portes contó: “Todo el mundo tenía que tapar agujeros, y fuimos varios los que hicimos trabajo extra que no fue pago”.

A lo largo de su trayectoria, el diario ha publicado varias primicias: “Por ejemplo, cuando llamamos al relator de la OEA Edison Lanza para que advirtiera sobre los primeros cambios en la Ley de Medios”, dijo Poore, y agregó: “El periódico ha funcionado como un lugar que esquiva la grieta, ya que había críticas hacia el kirchnerismo y también hacia el accionar del gobierno de Mauricio Macri”.

La historia del Buenos Aires Herald dio un giro en marzo de 2015, cuando el Grupo Indalo adquirió la publicación, junto con Ámbito Financiero y El Ciudadano de Rosario.

Marcelo García, colaborador del matutino desde hace seis años, escribió una columna en la última publicación del diario titulada “The Herald, twice a victim” (“El Herald, dos veces víctima”). Allí, explica que el periódico se ha convertido en “un peón en un juego más grande que superó las energías que su sala de redacción encontró para seguir haciendo periodismo decente y honesto”. En su cuenta de Twitter, el periodista escribió: “La publicidad oficial es el salvavidas que te hace creer que no necesitás aprender a nadar”. En diálogo con ANCCOM, explicó su afirmación: “En los últimos años, muchos medios se sentaron confortablemente en la pauta publicitaria, y eso les impidió que no sintieran la motivación de ir buscar otras alternativas que los pudieran hacer sustentables en el mediano y largo plazo, más allá de la cuestión política”. Además, manifestó que lo esencial no es la impresión de un diario, sino que “más importante es mantener vivas a las redacciones que generan información para que el público consuma. El papel puede ser una opción, pero hay otras formas para explorar”.

“Era un equipo muy chico pero que producía un montón de contenidos de calidad –evaluó Federico Poore-. Es una lástima que periodistas que trabajaban en un medio plural, hoy tengan menos posibilidades de hacer oír sus voces en este mapa gris de medios argentinos”.

El Buenos Aires Herald existe desde 1876, fundado por el inmigrante escocés William Cathcart. En 1968, el periodista británico Robert Cox fue designado director del Herald, y se destacó por su valor frente a la última dictadura argentina de 1976, hasta que tuvo que abandonar el país tres años después.

Luego de varios cambios de dueños y accionistas, en 1998, la norteamericana Evening Post Publishing Company se convirtió en su única propietaria. En 2007, el empresario argentino Sergio Szpolski adquirió la publicación pero, casi un año después, vendió el diario al Grupo Ámbito – Editorial AmFin. En 2015 el Grupo Indalo, cuyo socio mayoritario es Cristóbal López, adquirió el 60%.

Hoy, el panorama es otro. En medio de la crisis mundial de la prensa escrita, de las dificultades económicas del país y de las decisiones empresariales del Grupo Indalo con respecto a su financiamiento y desarrollo, los trabajadores y los lectores, nuevamente, salieron perdiendo.

Actualizado 02/11/2016

Oct 26, 2016 | inicio

Familiares de detenidos desaparecidos, amigos, militantes de los derechos humanos, algunos legisladores y muy pocos funcionarios participaron del homenaje. Como contrapartida, estuvieron muchos de los 121 nietos recuperados que, con diversas formas, expresaron su gratitud a la institución que brega por restituir la identidad de los cerca de 500 chicos nacidos en cautiverio y apropiados por los represores. El más explícito fue Manuel Goncalves, quien tuvo a su cargo la conducción del acto: “Estamos acá –dijo- porque estas mujeres nos han buscado con enorme amor, y nos han encontrado”. Salud.

Oct 26, 2016 | inicio

La Ley 25.674 establece la representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales en un mínimo del 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores. En la nueva estructura de la Confederación General del Trabajo (CGT) hay 37 Secretarías, de las cuales solo dos están a cargo de mujeres: Sandra Maiorana (de la Asociación de Médicos de la República Argentina), en la Secretaría de Salud y Noemí Ruíz (del sindicato de Modelos Argentinos), en la de Igualdad y Oportunidad de Género.

Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida. “Lo que sucede en la CGT, lamentablemente, es la regla de lo que pasa en el resto de los sindicatos”, asegura Magalí Brosio, integrante de Ecofemini(s)ta, espacio que discute asuntos sobre economía con perspectiva de género.

Laura Sotelo ATE Capital en la sede de Carlos Calvo.

CONDICIONANTES Y CRÍTICAS

Aunque la ley fue sancionada en 2002, el Instituto de la Mujer de la CGT realizó un informe en 2008 donde mostraba que sobre 1.448 cargos directivos a nivel sindical, solo 80 (un 5%) eran ocupados por mujeres. Un relevamiento del Ministerio de Trabajo de este año refuerza estos datos: sobre 25 sindicatos analizados, en 20 hay mujeres que ocupan cargos, pero en ninguno lo hacen en los puestos jerárquicos, como Secretarías Generales o Secretarías Adjuntas. “Los lugares que ocupamos tienden a ser de formación, acción social o cuestiones de género, labores que el sistema vincula a lo femenino”, subraya Laura Sotelo, responsable de Géneros por el Consejo Directivo en la Asociación Trabajadores del Estado de Capital (ATE Capital). Y agrega: “Es fundamental lograr estar en la mesa de negociación salarial, algo que no podemos hacer desde las secretarías que nos toca ocupar”.

Sotelo reflexiona sobre la letra fría de la ley: “En algún punto, el 30% funciona como un techo. Porque si el porcentaje de trabajadoras en el gremio es menor, el número de los cargos a ocupar baja. Pero si sucede al revés, ese número de roles directivos no sube. Y, en realidad, en muchísimos sindicatos las trabajadoras superan ampliamente el 30% y de todos modos la ley no se cumple”. Sin embargo, no deja de destacar que la ley es un gran avance y que “ante una gran desigualdad, se legisló en torno a eso y ahí hay un logro”. También resalta: “En los doce años anteriores se ampliaron derechos en término de representación y participación, lo cual impacta en los sindicatos”. No obstante, por el tipo de estructuras de los gremios, los cambios tarden mucho más que en otros sectores.

Carolina Brandariz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género en Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), gremio que cumple con la ley 25.674, aporta sobre el tema: “Nuestro sindicato representa a un 80% de trabajadoras. De la totalidad, el 60% somos jefas de hogar. Eso quiere decir que los estereotipos que se reproducen en la sociedad no son verídicos. Las mujeres que trabajamos, que somos responsables del hogar y además militamos, tenemos una triple tarea. Eso muchas compañeras lo ven como una carga, se ponen una barrera a sí mismas, reproducen un discurso machista como si fuera propio”.

En esa línea de pensamiento, Magalí Brosio afirma que “las tareas de cuidado en el hogar siguen siendo vistas socialmente como una obligación de la mujer. Y eso es una carga, porque quita tiempo para dedicarse a la actividad gremial”.

Otro límite que se reproduce históricamente es el de entender a los gremios como un ambiente únicamente masculino. “Cuesta mucho que los compañeros pierdan privilegios, porque estar en paridad de representación sindical implica eso. Algunos sindicatos quieren regirse por pautas culturales de hace cincuenta años. Pero tendrán que tomar nota que los tiempos avanzaron”, explica la representante de UTE. Brosio, a su vez, marca una contradicción que genera una imposibilidad material para cumplir con la ley: “Cuando una compañera quiere denunciar el incumplimiento, tiene que hacerlo frente a una junta electoral sindical elegida por el mismo consejo directivo del sindicato. O sea que se estaría topando con la misma estructura que le niega el lugar”.

Carolina Brandáriz, Secretaria de Género de UTE.

LO QUE NO SE DISCUTE

Si la mujer no es parte de las discusiones más importantes al interior de los sindicatos, quedan excluidos muchos temas. “Principalmente queda afuera la familia. Hay que entender que nosotras no somos las únicas responsables del hogar, tiene que ser una responsabilidad compartida. Y también que no es un tema únicamente del ámbito privado, que la organización sindical tiene que contemplar eso”, describe Brandariz. Por su parte, la integrante del espacio Ecofemini(s)ta brinda más ejemplos: “Incluir a las madres en el mercado laboral es algo primordial a discutir. También temas relacionados al acoso laboral, que muchas veces son tratados livianamente y que para las mujeres son una carga tremenda, porque pasan la mayor parte del día en esos ambientes”.

Como un ejemplo de esta temática, Sotelo comenta que desde ATE impulsan un proyecto sobre “licencias parentales”. La idea apunta a poder adaptar los nombres al nuevo código civil, sin distinguir entre padre y madre, si no haciendo referencia al nacimiento (o adopción) y consiguiendo la paridad en los tiempos de licencia, lo que implicaría igualdad de responsabilidades respecto a los temas del cuidado del hogar. Otro punto que queda fuera de las negociaciones colectivas en la mesa chica de los sindicatos, son los jardines infantiles o lactarios, que al no haber, limitan la participación activa de la mujer en la actividad gremial. “La igualdad real de oportunidades y el acceso a los cargos jerárquicos también se pasan por alto en las discusiones salariales si no aparece nuestra voz”, aporta Sotelo.

«Las cuentas son claras: en la única central obrera que el Gobierno Nacional reconoce a la hora discutir, por ejemplo, cuestiones salariales, la ley es incumplida».

RIESGOS y DESAFÍOS

Desde los distintos espacios sindicales coinciden en remarcar la importancia de la creación de las múltiples Secretarías de Género o Igualdad. Entienden que son un avance, pero destacan que no es suficiente. Brosio describe: “La gente que participa en estos espacios ya tiene un interés preexistente sobre el tema. Y lo rico es ir a dar la disputa con los sectores que falta convencer”. En la misma línea, Brandariz plantea que la creación de este tipo de espacios muchas veces logra sectorizar los debates y reclamos: “Las Secretarías de Género son vistas como un lugar para la mujer, pero las Secretarías Generales no”, dice.

“Hay una alianza entre el patriarcado y el capitalismo que genera una división sexual del trabajo. Y ahí el sindicalismo debe dar pelea, porque los géneros y el trabajo organizan a la sociedad”, afirma Sotelo. Según señala, la mujer no solo debe ocupar cargos, sino que, desde esos lugares, no debe reproducir la segregación que hay en el mercado laboral. “El gran desafío es visualizar la falta de representación femenina en los sindicatos, que haya políticas transversales al respecto, hacia el interior de los gremios y no permitir que queden encajonados en el espacio de una secretaría en particular”, acentúa Sotelo.

REPRODUCCIÓN DE LAS VIEJAS ESTRUCTURAS

A mediados del mes de septiembre, el Gobierno Nacional otorgó un reconocimiento parcial a la nueva estructura de la CGT que había surgido en el Congreso de Unidad, celebrado en agosto en el estadio de Obras Sanitarias. Una de las demandas del Ministerio de Trabajo (aunque no la principal) hacia la conducción de la central obrera era el incumplimiento de la Ley de cupo sindical femenino.

No obstante, el miércoles 12 de octubre hubo una reunión en la sede de la obra social del gremio de la Sanidad entre el Ministro de Trabajo Jorge Triaca y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, con los líderes del Triunvirato cegetista Juan Carlos Schmidt, Héctor Daer y Carlos Acuña. Una semana después, se repitió el cónclave al que se le sumó esta vez un grupo de empresarios. En ese encuentro, con la promesa de un bono de fin de año de dos mil pesos, el Poder Ejecutivo logró desactivar, el paro general con el que los gremialistas amenazan debido al deterioro del salario real, los más de 100.000 despidos entre el sector público y privado o la necesidad de reapertura de paritarias, entre otras cuestiones. En esa mesa donde se tomaron decisiones que afectan directamente la vida de muchos trabajadores y trabajadoras, no había ninguna mujer.

Actualizado 25/10/2016