Nov 9, 2016 | destacadas

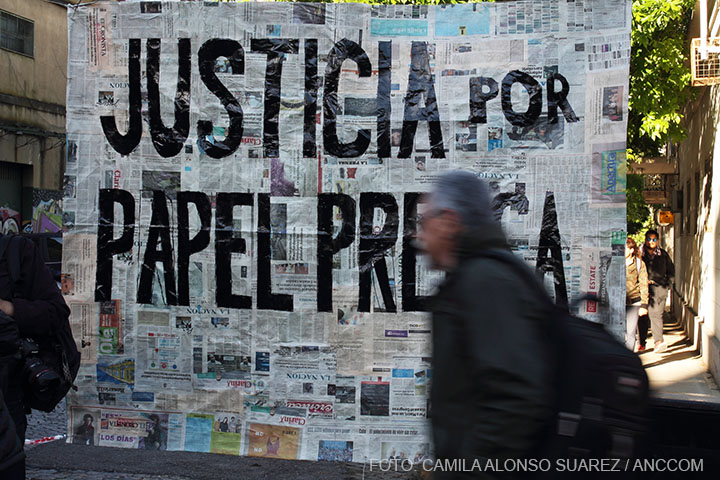

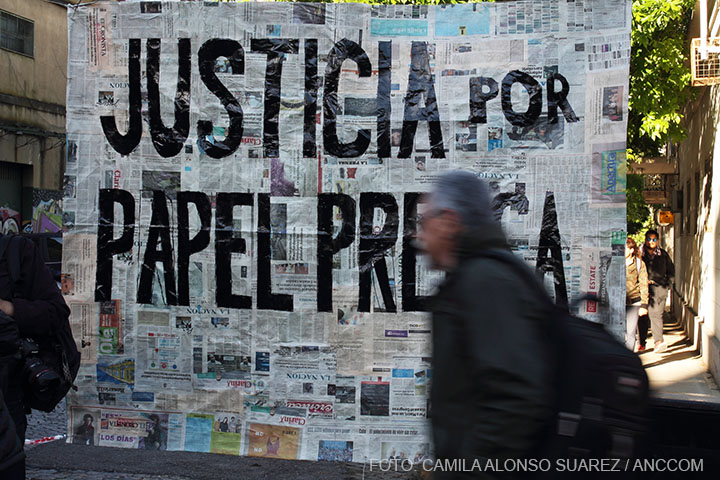

Bajo la consigna “El robo del siglo”, integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. organizaron un acto el pasado miércoles en reclamo por los cuarenta años de lo que denuncian como una sustracción ilegal de Papel Prensa S.A. El encuentro tuvo lugar a las 18, frente a la puerta al diario Clarín, ubicado en Finochietto y Tacuarí. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, acompañados por cientos de personas, dieron el presente alrededor de un improvisado escenario y sus oradores.

La causa judicial que investiga a las autoridades de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad -en connivencia con los militares durante última dictadura- para apropiarse ilícitamente de la empresa, hoy se encuentra congelada en el Juzgado Federal Nº 10, a cargo del juez Julián Ercolini. Tras cuatro décadas de silencio e impunidad por parte los culpables, la venta forzada de la mayor empresa productora de papel del país continúa impune.

“Los empresarios que dieron el golpe de Estado junto a los genocidas, en 1976, fueron también parte del plan económico-criminal de (el entonces ministro de Economía José Alfredo) Martínez de Hoz, estamos hablando de los Macri, los Pérez Compac, los Magnetto y tantos otros grupos. Pero en particular, de los vinculados a la prensa, que además de ser el órgano de propaganda de la mentira y el terror, fueron los que influyeron en el derecho a la información de generaciones. Fueron los que escribieron el decreto-ley de radiodifusión con (el dictador Jorge Rafael) Videla y son los mismos que hoy vulneran el acceso a la comunicación con (el presidente Mauricio) Macri, con la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, denunciaba el comunicado que integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. leyeron entre los aplausos rabiosos de los manifestantes.

Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, acompañados por cientos de personas, dieron el presente alrededor de un improvisado escenario y sus oradores.

Los presentes

Frente al escenario se acomodaron Rafael Ianover -quien fuera el ex vicepresidente de Papel Prensa antes de su expropiación-, Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, quien llegó acompañada por su hermano Osvaldo Papapelo y su sobrina Carolina, y la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela Lita Boitano.

También estuvo presente Jorge Thierbach, Secretario Adjunto de la Federación Gráfica Bonarense, quien desde los micrófonos expresó que la esquina elegida «era precisamente el lugar donde debía realizarse el acto, para poder resignificarla. Porque así como la ex ESMA hoy es un lugar de memoria, verdad y justicia, este lugar a partir de la concurrencia de todos nosotros debe pasar a ser un sitio donde también estas tres palabras cobren vigencia.”

Lidia Papapelo dialogó con ANCCOM y contó que se considera una persona optimista y que cree que “tras diez meses de este gobierno y pese al golpe que significó perder las elecciones y todo lo que hemos pasado, nos estamos acercando a un militancia con una compresión de la realidad completamente abierta y escuchando otras voces. Considero que es muy importante la militancia joven, creo que eso es lo más importante que nos dejó el gobierno de Cristina”. Enseguida, agregó: “Si algo sacudió a la sociedad, fue la militancia directa, aquella que comenzaron las madres y las abuelas. Hoy tenemos a favor que el poder es atacado por los medios alternativos de comunicación y por la militancia que la gente hace a diario. La militancia es lo único que logra que las barreras se corran.”

Durante la jornada se hizo entrega del “Premio Vil 2016″ a Héctor Magnetto, condecoración que consistió en una lapicera gigante confeccionada con trozos de diario, la cual fue llevada en andas por un multitud hasta la puerta del diario. La parodia buscó emular a aquella lapicera con la que Lidia Papaleo fue obligada a firmar la entrega de su empresa bajo la amenaza de muerte de sus hijos, el 2 de noviembre de 1976.

» Los empresarios vinculados a la prensa, que además de ser el órgano de propaganda de la mentira y el terror, fueron los que influyeron en el derecho a la información de generaciones».

Los civiles de la dictadura

Entre los oradores estuvo presente Victoria Montenegro, hija de desaparecidos y militante política, quien reflexionó acerca de la importancia de que la sociedad conozca la verdadera historia detrás de la venta de Papel Prensa. “Esta gente -concluyó- es la misma que ofició como cómplice civil durante aquella dictadura perversa; son quienes esperaron muchos años para no tener que precisar de las botas y los tanques para poder poner en el gobierno a un partido político que le sea totalmente funcional a sus intereses. Son los mismos que mienten sistemáticamente y que mandan a la gente a su casa, que les dicen que no se metan en nada. Son los mismos que intentan borrar la memoria de nuestros desaparecidos y los que intentan volver a instalar la maldita Teoría de los Dos Demonios.”

Por su parte, Rafael Ianover opino que “esto fue realmente un despojo absurdo y vergonzoso, porque frente al valor que tenía el paquete accionario privado de Papel Prensa -que le pertenecía al señor David Graiver-, pagaron un precio vil, más precisamente 8,3 millones de dólares y tan sólo la máquina principal, que tiene cien metros de largo, totalmente automatizada e importada desde Finlandia, costó 6 millones de dólares”. Y agregó que “el golpe del 24 de marzo de 1976, además de haber cometido el genocidio de desaparecer y torturar a miles de personas, también se dedicó a apropiarse de forma ilícita de bienes de un importantísimo valor, acción que fue realizada en connivencia con un grupo de civiles que dicen tener ´un gran diario, el gran diario argentino´. Un diario, cuyos directivos, están acusados y sospechados de haber cometido crímenes de lesa humanidad, no puede ser jamás un diario grande.”

Ianover expuso que en su libro sostiene la hipótesis acerca de que la muerte de David Graiver podría haber sido un atentado y compartió una anécdota de aquel duro momento: “Tras la muerte de David, un día me invitaron a una cena en la casa del ingeniero Doretti y Martín Segovia, que era el presidente de Papel Prensa, tras una conversación trivial, me preguntó qué tenía planeado hacer con las acciones que figuraban a mi nombre. Y yo le contesté que esas acciones debían participar del inicio de la sucesión del señor David Graiver. En ese momento, considero, se inició el plan B de la gente de Clarín. Tras dicha reunión, comenzaron a detener a todos los integrantes del grupo, exactamente fueron 23 los detenidos injustamente, con el agravante de la tremenda tortura que le infligieron a la señora Lidia Papaleo junto con el fallecimiento de uno de los herederos de Gravier, que murió en la mesa de tortura cuando le aplicaban la picana eléctrica.”

El exvicepresidente de la papelera hace responsables a los directivos de Clarín de los delitos de los que él y sus allegados fueron partícipes y finaliza su discurso diciendo que teme, por su avanzada edad, que “este crimen quede impune.”

Osvaldo Papeleo fue uno de los últimos oradores y llamo a que Papel Prensa sea un símbolo, “pero no por un hecho económico, la lucha no debe buscar demostrar que se robaron una empresa, lo que se debe denunciar acá es que mataron y torturaron para apropiarse ilegalmente de algo”.

“Esta no es una esquina más para mí, ni para mis hijos e hijas y agradezco a quienes han pensado en hacer un acto para reivindicar a los compañeros y compañeras presentes que fueron víctimas del secuestro, la tortura, la apropiación y la coacción”, dijo Pablo Llonto.

La esquina de Ana

El encuentro estuvo acompañado por la confección de un mural y la colocación de una placa en memoria de la periodista Ana Ale, “la luchadora contra la opresión de Clarín”. Ana encabezó durante diez años una batalla por el derecho a representación gremial de sus compañeros de prensa y fue también Secretaria General de los trabajadores del diario. Fue despedida -junto a otros 117 compañeros- en noviembre del 2010 por decisión de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y del entonces gerente de personal, Jorge Figueiras. En febrero del 2005 falleció producto de un cáncer. Muchos de sus compañeros estuvieron presentes durante el acto y la recordaron con cariño, entre ellos quien fue su compañero y amor, el periodista Pablo Llonto.

Llonto, quien oficia hoy de abogado querellante en la causa Papel Prensa como así también de representante legal de Osvaldo Papaleo, expresó: “Esta no es una esquina más para mí, ni para mis hijos e hijas y agradezco a quienes han pensado en hacer un acto para reivindicar a los compañeros y compañeras presentes que fueron víctimas del secuestro, la tortura, la apropiación y la coacción”. Y agregó: “Esta esquina también fue testigo de un encuentro donde se conmemoraron diez años de impunidad, el diario que se llena la boca hablando de república y democracia, perseguía y prohibía a sus trabajadores que votaran. Todas las comisiones internas de Clarín fueron despedidas. Y fue por el impulso de aquel pequeño gran acto que hicimos, que hoy los jóvenes trabajadores del grupo Clarín lograron su tercera elección de Comisión Interna y tienen un delegado, después de luchar arduamente por democracia y la defensa de los derechos de los trabajadores.”

Llonto pidió que el juez Ercolini cite a indagatoria a Ernestina, a Magnetto y a Bartolomé Mitre, principal accionista de La Nación, y llamó a organizarse en grupos para ir a golpear puertas al Poder Judicial. Hacia el final, anunció: “Hemos presentando ante la justicia un pedido para que nos citen a aquellos trabajadores de Clarín que escuchamos cuando el número dos del diario, Eduardo Durrutti, contó a otros compañeros, cómo al día siguiente del accidente de aviación donde falleció David Graiver, en agosto del ’76, él que entonces se encontraba en los Estados Unidos, recibió un llamado del mismo Magnetto en persona, en donde le pedía que se asegurara de que las acciones de Graiver en Papel Prensa se encontraban allí, porque Clarín las quería.”

Actualizado 09/11/2016

Nov 9, 2016 | destacadas

¿Hay estudiantes extranjeros en la universidad pública más grande del país? Sí, apenas un 4,4 por ciento del total. Y muchos de ellos cursan posgrados, que son arancelados. Sin embargo, existen prejuicios tanto sobre su real peso en la cantidad global de alumnos como sobre los costos económicos que implican su presencia en el país. Ignoran, además, que durante su estadía los estudiantes foráneos consumen, trabajan y aportan impuestos en el territorio nacional. ANCCOM habló con alumnos que cursan en UBA y con intelectuales del campo educativo sobre el derecho a la educación pública, laica y gratuita que existe en Argentina.

Antonia De León, estudiante de medicina proveniente de El Salvador, asegura: “La educación, al igual que la salud, tiene que ser un derecho de todas las personas. Independientemente de que hayas nacido acá o en cualquier lugar. Veo que se está intentando atacar a la educación pública, tratando de segmentar a los extranjeros, y realmente los estudiantes inmigrantes somos una minoría, apenas el 4%”. En la misma línea se expresa Tomás Calderón, estudiante chileno de la carrera de Ciencias Económicas: “En principio, la discusión siempre se da en el plano de lo público versus lo privado. Una universidad que se plantea ser pública de ninguna manera puede restringir el acceso al derecho a educarse.”

El estudiante agrega: “Los problemas que subyacen a la educación pública son muchos y tienen que ver con la coyuntura actual. Se habla del tema del presupuesto, de los recursos que se necesitan para financiar, y la verdad que es que los recursos están, es cosa de saber buscarlos, de hacer políticas públicas acordes. Depende de la voluntad del gobierno de turno. El actual busca mostrar las falencias que tiene la educación pública para que haya más incentivos para que aparezcan mecanismos privados para proveer la educación”.

Marcelo Antonio Castillo, estudiante mexicano de Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía, también está de acuerdo con el ingreso irrestricto a la universidad: “Me parece bien que aquí en Argentina se tenga la oportunidad de estudiar sin ninguna restricción, me parece bien también que esté esa oportunidad aún siendo extranjero. La universidad en que yo estudiaba en México es pública entre comillas: uno tiene que pagar una cuota semestral que ronda en unos 4.000 pesos, allá en todas las universidades tienes que pagar algún tipo de cuota, por más mínima que sea, no hay ninguna universidad 100% no arancelada”.

El 29% de estudiantes extranjeros es de Perú, mientras que en el segundo lugar están los de origen boliviano, con el 14 %, seguidos por los de Paraguay, con el 12 %. Luego continúan los colombianos, con el 11 %, los chilenos, con el 6 % y los uruguayos con el 3 %.

Desde el plano académico, el antropólogo Alejandro Grimson, autor, entre otros libros de “Mitomanías de la educación argentina”, señala: “El ingreso irrestricto retornó a las Argentina con la democracia. Nuestros más de 30 años de democracia han funcionado con este sistema. ¿Es imperfecto? Sí, porque además de permitir el ingreso hay que apoyar de modo consistente a los sectores más vulnerables. Pero no destruir, sino mejorar la tradición del ingreso irrestricto. Es patético ver que hoy hay quienes buscan, como si fueran soluciones del siglo XXI, regresar al examen que caracterizó a la dictadura”.

En tanto, Esther Levy, doctora en Ciencias de la Educación e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, asegura: “Lamentablemente este tema se instaló en la opinión pública desde un lugar provocador y con datos inexactos. Detrás de esta cuestión lo que se persigue es un ataque a la universidad pública sin más argumentos que plantear una especie de xenofobia selectiva, dado que el problema se plantea como tal porque los extranjeros son latinoamericanos.”

La investigadora aclara un punto muy importante: “Lo cierto es que la mayoría de los extranjeros que vienen a estudiar a la UBA lo hacen en el nivel de posgrado, el cual está arancelado y cada estudiante que se inscribe debe pagar desde la matrícula hasta la última cuota. Esto lo hacen con dinero de su bolsillo o con becas otorgadas desde sus países. Lo sostengo porque doy clases en varios posgrados de la UBA. Incluso si no fuera por estos ingresos económicos las ofertas de especialización, maestría y doctorado se verían afectados en su financiamiento básico.”

De todos modos, en relación a los estudiantes de otros países que cursan carreras de grado, Levy añade: “Si la preocupación es porque los estudiantes de grado no pagan arancel, me permito sostener dos argumentos. El primero es que se trata solo del 2%, una proporción que se viene manteniendo durante varios años. En segundo lugar, la universidad no es gratuita sino no arancelada. Es decir, los extranjeros que realizan sus estudios de grado (cinco años por lo menos) pagan los impuestos al igual que los argentinos y ese dinero lo recauda el Estado sin discriminar nacionalidad. O sea, ellos también pagan sus estudios de grado. Por último, creo que este argumento sobre los estudiantes extranjeros es una excusa más para volver a instalar la cuestión del arancelamiento y el ajuste presupuestario en las universidades públicas”.

Por su parte, Pablo Imen docente e investigador de UBA y director del Instituto de la Cooperación (Idelcoop) afirma: “El sistema impositivo debe buscar los modos de asegurar mecanismos progresivos de recaudación para asegurar los derechos humanos de nuestros habitantes y de ‘todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’, como señala el preámbulo de la Constitución Nacional. En la actualidad, resulta una contradicción insostenible que se pretenda percibir un arancel a los estudiantes extranjeros cuando se produce una política económica que transfiere recursos al capital foráneo por vía de exención de impuestos, fuga de capitales y otros dispositivos que afectan de manera sustantiva el erario público. No corresponde, a mi juicio, ni por principios democráticos ni por eficiencia económica, imponer tal tributo”.

Algunos de los medios de comunicación más poderosos del país intentan estigmatizar la figura del extranjero, planteándolo como parásito del sistema educativo universitario. Esta es solo una de las aristas de un objetivo mayor que no es otro que el de crear la idea de que la educación pública es deficiente, con el fin último de buscar su privatización. “La Universidad Pública está gravemente afectada por las políticas neoliberal-conservadoras del actual gobierno -expresa Imen-. Ocurre en todos los planos, y especialmente en conjunto del sistema educativo como en el sistema de ciencia y técnica. Y es así porque el proyecto político de Cambiemos va en una dirección muy diferente al anterior. Para quienes sostenemos posiciones democráticas y alentamos una educación emancipadora, no hay nada que celebrar en materia de política pública en general ni de política educativa en particular”.

Actualizada 09/11/2016

Nov 2, 2016 | destacadas

Un estudio realizado por el Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica (UNIPE) revela que el Presupuesto 2017 destinado para educación, si se aprueba tal como lo impulsa el gobierno nacional, será un 7% inferior al vigente. La investigación desmiente los dichos del Ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, quien había declarado que la aprobación de esta ley representa “un aumento en el presupuesto educativo, sanción contra sanción, del 50%”. Si bien es cierto en términos nominales, su afirmación no considera la inflación ni otras variables que hacen a esta proporción sensiblemente menor en términos reales.

El informe, llamado “La educación en el presupuesto 2017” explica que “no son los números absolutos los que importan para este tipo de análisis sino los relativos; en particular, la participación de la educación en el presupuesto total, la composición interna del gasto educativo y su comparación con el año en curso”.

Hay distintos organismos del Estado que destinan recursos a ‘educación y cultura’. El principal es el Ministerio de Educación y Deportes, que en 2017 tendría un presupuesto de 130.950 millones de pesos. Otras reparticiones del Estado nacional destinarán 29.205 millones al mismo fin, con lo cual el presupuesto educativo total constituye la suma de ambos componentes: 160.155 millones. De acuerdo al análisis de UNIPE, si se aplica a este monto el correspondiente ajuste por inflación -el estudio tomó como referencia la pauta anual del 40% pronosticada por el FMI-, el presupuesto de “educación y cultura” de 2017 sería 114.397 millones, un 7% inferior a los 122.819 millones del 2016.

Leandro Bottinelli, docente e investigador de UNIPE y uno de los autores del informe, explicó a ANCCOM que más allá de la tasa de inflación que se considere y la polémica que esto conlleve, un comparativo de la participación de la educación en el presupuesto total también demuestra el ajuste previsto. “La porción que le tocaba a la educación en el presupuesto 2016 era de 7,8%. Si se aprueba la ley, en 2017 esa misma fracción será de 6,8%, lo que representa una pérdida de jerarquía presupuestaria de la educación. Es innegable que el Estado nacional está destinando menos, más allá de la discusión sobre la inflación”, afirmó.

El estudio permite entender a qué se debe el porcentaje señalado por Bullrich; no sólo no tiene en cuenta ningún índice de inflación respecto al año anterior, sino que además, de acuerdo al documento, “todo el incremento del Presupuesto global del Ministerio de Educación y Deportes -denominación de la cartera desde diciembre de 2015- se explica por la inclusión en el presupuesto 2017 de tres rubros que antes se presupuestaban por fuera de la programación financiera de Pizzurno: el Programa Conectar-Igualdad tenía en 2016 una partida presupuestaria en ANSES, la construcción de escuelas, en el Ministerio de Planificación, y Deportes era una Secretaría dependiente de Presidencia”.

Por otra parte, el informe revela qué ítems sufren especialmente las mutilaciones presupuestarias. Así, el texto señala que “algunas de las partidas que más recursos perderían en 2017 son la de formación docente -Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD)- y la de educación técnica, denominado Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). En el primer caso, se advierte que el presupuesto 2017 sería, en términos reales, un 24% inferior al del año 2016. El caso del INET es similar: el año que viene la educación técnica tendría 27% menos recursos que el presente”.

En cuanto a las universidades, si bien hay un aumento del 4% respecto del año pasado, esa suba parece engañosa. “El efecto de este incremento queda parcialmente neutralizado por la incorporación de cinco universidades nacionales al presupuesto: Pedagógica Nacional, San Antonio de Areco, Guillermo Brown, Scalabrini Ortiz, Comechingones”, dice el estudio, que además resalta: “Un dato adicional a considerar, es el virtual congelamiento de las plantas docentes” que se desprende de lo señalado en el artículo 12 del proyecto de ley de presupuesto, que establece que la Secretaría de Políticas Universitarias será la encargada de aprobar los nuevos cargos docentes de las universidades”.

Bottinelli destacó además que el ajuste a la educación no puede descontextualizarse de un presupuesto donde la parte destinada a deuda se incrementó en un 70% respecto a 2016. Y agregó que “la disminución del presupuesto educativo tiene que ver en gran medida con el crecimiento del rubro deuda, que se empieza a devorar recursos de áreas sociales y productivas”.

Por su parte, el economista Federico Pastrana manifestó que «será dificil que se puedan poner condiciones fuertes que modifiquen el proyecto presentado por el Ejecutivo, la oposición tiene un grado de fragmentación muy grande. Lo más probable es que se promulgue sin modificaciones”.

Además, Pastrana afirmó que el gobierno previó para el año proximo una inflacion del 17%, pero que «no está muy claro cuáles serán los mecanismos para bajar tanto la inflación de un año para el otro… pasar del 45% al 17% es muy optimista. Esto afectará todas las variables, impacta en el presupuesto educativo real».

El 15 de septiembre de este año el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había presentado el proyecto de Presupuesto 2017 en el Congreso. Casi un mes después, el 11 de octubre, el Ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, celebraba en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados la partida destinada a su área.

De acuerdo a la Constitución Nacional, la programación de los gastos que realizará el Estado nacional debe ser enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso para ser debatida en ambas cámaras y aprobada como cualquier otra ley. El oficialismo espera que sea aprobada hoy en Cámara de Diputados.

Bottinelli expresó que lo que está sucediendo “suena repetido… es algo recurrente en nuestra historia económica desde la última dictadura militar, cuando la deuda argentina empezó a ocupar partes muy importantes del presupuesto y a ahogar el presupuesto nacional. La educación fue uno de los rubros que más históricamente afectó”.

Actualizado 1/11/2016

Nov 1, 2016 | destacadas

“¿Qué significa andar por los bordes? Palpar la fisura, mirar y partir. Aquí no creamos sólo para dejar la marca. Se compone para combatir micropolíticamente el efecto totalizador de discursos y prácticas que se empeñan en estereotipar identidades, en reducir lo múltiple a lo único. ‘Ser’ no es lo mismo que ‘Estar’ preso”. Sellando cada contratapa de su revista, con esas palabras define En los Bordes Andando (ELBA) su lucha contra la estigmatización que rodea a aquellos que están o han pasado por una cárcel. ELBA es una organización que desde hace ocho años brinda talleres culturales y artísticos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, y edita una revista con las poesías, crónicas y otros escritos producidos allí. Como propuesta para la inclusión de aquellos que han recuperado su libertad y como alternativa a las dificultades laborales del contexto actual, el colectivo ha conformado una cooperativa de trabajo que realizará y pondrá a la venta “alfajores poéticos”, conjugando su pasión por la palabra y la gastronomía.

En agosto de 2008, una interna de la unidad 31 de Ezeiza pidió al Ministerio de Justicia un taller de lectura. Notaba que sus compañeras solo sacaban libros de autoayuda y novelas rosas: ella quería algo más. “Una ex alumna mía de la universidad, que en aquel entonces trabajaba en la Secretaría de Comunicación del Ministerio, se enteró de esto y me lo propuso. Yo, con todo el prejuicio encima, le dije que sí”, contó Luis El Chino Sanjurjo, impulsor de En Los Bordes Andando y docente de la Universidad de Buenos Aires. Lo que comenzó como un taller en Ezeiza, hoy se transformó en una cooperativa que lleva adelante diferentes propuestas con el objetivo de devolverle a aquellos privados de su libertad la condición de sujetos que les han intentado borrar.

“Al principio no nos pagaban, fueron cuatro años de trabajar voluntariamente. Y eso no es sustentable para un proyecto político, ya que lo que uno busca es incidir en la vida concreta de alguien y transformarla. Con el tiempo, la persistencia y la obstinación hicieron que empiece a sumarse gente y recibamos financiamiento. Después se dio la oportunidad de institucionalizar el trabajo y ahí comenzamos a conseguir que contrataran a los profesores”, explicó Sanjurjo. Actualmente dictan quince talleres en la Unidad 31 de la Cárcel Federal de Ezeiza –que aloja extranjeras, madres y mujeres en etapa de preegreso– y en el Complejo Federal de Jóvenes y Adultos de Marcos Paz, que tiene tres unidades: la 24 –de máxima seguridad–, la 26 –donde se alojan aquellos que están prestos a recuperar la libertad ambulatoria–, y el Centro de Rehabilitación de Drogadependencia (CRD). Además, su propuesta cultural en los últimos años se ha extendido a la Unidad 3 de la cárcel de Devoto y al Centro Cultural de la Cooperación.

“Con el cambio de gobierno fuimos para atrás”, denunció Sanjurjo. “Teníamos articulaciones con el Ministerio de Educación, que nos financiaba un Centro de Actividades Juveniles (CAJ); con el Ministerio de Salud, con el que hicimos una campaña de prevención contra el cáncer de cuello de útero; con el Ministerio de Cultura, que nos permitía darle trabajo a cinco pibes que habían estado privados de libertad; con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Desarrollo Social”, enumeró el docente. “Hoy, lo único que nos queda de todo eso es lo que de alguna manera nosotros podemos contener desde el trabajo de los talleristas, que es lo que financia el servicio penitenciario. Los programas se cayeron todos, estamos a la expectativa si se vuelven a reflotar o no. La realidad es que notamos que hubo un cambio en la lógica de gestión de los recursos”, lamentó.

Danza, poesía, hip hop, circo, filosofía, cine y periodismo, entre otros, forman parte de los talleres artísticos que ELBA acerca a quienes están privados de libertad. Decepcionado del sistema educativo tradicional, el colectivo propone un modelo pedagógico emancipador que reconozca las condiciones objetivas de los sujetos. “Más que en la coordenada de la educación, lo que nosotros hacemos está en la práctica, en la construcción del conocimiento. El modelo tradicional imagina una instancia en la que hay un emisor autorizado que imparte, y un receptor autorizado que recibe. Aquí, en cambio, sucede más bien una zona bulliciosa en la que se ponen en juego registros muy diferentes. La propuesta es aprender la semántica del enemigo, porque muchas veces en ese terreno es donde uno consigue desarticular mecanismos excluyentes, como Bourdieu sostenía al hablar del capital lingüístico. Con la música, con la escritura, entendemos que hay una zona rica como para apostar a la apropiación de cosas diferentes”, consideró Sanjurjo. Y agregó: “Tengo que decir con orgullo que el arte y la cultura, como herramientas, transforman. Pero lo que salva realmente la vida es el amor. Porque si hay algo que es fundamental en los talleres es que son un espacio de amor y reconocimiento del otro. Abrazarse, cuando lo hace un cuerpo que está tan expuesto a una violencia sistemática, desde antes incluso de la experiencia del encierro, es sanador”.

Además de los talleres en cárceles, ELBA publica anualmente una revista con las poesías, crónicas, ensayos, fotos, letras de canciones y otros escritos producidos en esos encuentros. “Creemos que la posibilidad de tener un medio de comunicación humilde, como este, genera una plataforma de materialización de sueños. Las personas que han escuchado de manera permanente y reiterativa, casi como si fuera el mito del eterno retorno, ‘vos sos la basura de la sociedad, sos una mierda`, terminan en un repliegue de los lazos de sociabilidad y del afecto. Y cuando uno puede soñar y construir una revista como esta, termina diciendo: ‘Mirá, mi vieja que lloró cuando me llevaron en cana, hoy llora de emoción porque conseguí en mi vida, por primera vez, algo que me hace bien”, expresó Sanjurjo.

Además de restituir la dimensión de humanidad que pretende eliminar el encierro, recuperando la palabra como un gesto político, ELBA considera que el segundo objetivo de la revista es disputar simbólicamente en la sociedad el estereotipo de preso como un monstruo: “Como bien decía Foucault, hay que dejar de ser objetos de información para pasar a ser sujetos de comunicación. Una de las consecuencias del encierro es el borramiento de la voz, y hay que recuperarla para poder contar de alguna manera las ilusiones, sueños, dolores, resignaciones y broncas. Hay que cuestionar el estereotipo del preso que no piensa, no siente, no crea, porque después es el mismo esquema que justifica la perpetración de los sistemas de exclusión, de la discriminación, de la marginación de aquellos que ya han cumplido su condena desde la perspectiva constitucional, desde la perspectiva penal. La revista permite decirle al mundo ‘no soy un monstruo, tengo derecho a otra vida”, exclamó Sanjurjo.

Además de los talleres en cárceles, ELBA publica anualmente una revista con las poesías, crónicas, ensayos, fotos, letras de canciones y otros escritos producidos en esos encuentros.

ALFAJORES POÉTICOS

El trabajo de estos ocho años ha dejado una enseñanza a los talleristas: hay que construir herramientas para la inclusión, no para la reinserción, o la readaptación. “Debe darse la posibilidad de un trabajo digno, de una vivienda digna, de ser depositarios y depositarias del amor. Y el proyecto de los alfajores poéticos es un gran desafío para nosotros porque significa dar un gran salto de calidad en nuestras propuestas vinculadas con la consolidación de espacios de trabajo: la inclusión de las personas privadas de libertad desde el trabajo digno, fuera de la mirada cosificante, pintoresca, zoológica, estetizante de la pobreza”, enfatizó El Chino Sanjurjo.

Una cajita con tres alfajores y un poema en su interior. Esa es la idea que la cooperativa ELBA está desarrollando para hacer frente a las dificultades laborales. “Conjugamos el trabajo que hacemos con amor en la cocina, el trabajo que hacemos con amor en los talleres. El sabor de la palabra y la palabra del sabor. El proyecto está pensado como una experiencia: no es solamente comprar un alfajor, sino también compartir la pasión por la palabra que nosotros y nosotras tenemos”, explicó Sanjurjo. Además del Chino, que preside el proyecto, la cooperativa está formada por otros integrantes de ELBA –Matías y Eugenia Sanjurjo– y por personas que han recuperado su libertad: Miguel Galeano, Ana Nahamond, Silvina Prieto y Lidia Ríos. “Cuando compres un alfajor poético ELBA, además de probar el mejor alfajor del mundo podrás disfrutar de la experiencia de saborear el lenguaje y conocer poetas que donan parte de su obra en forma inédita: Juano Villafañe, Carlos Juárez Aldazábal, Julián Axat y los pibes y pibas de nuestra organización, entre otros”, adelantó.

“En esta etapa el alfajor es la gran apuesta por generar trabajo, porque hoy lo que necesitamos es incluirnos desde el trabajo. Sin él no hay dignidad, no hay posibilidad de soñar con ninguna otra cosa que no sea cómo hacemos para llenar la olla, para poder afrontar el día a día”, reflexionó El Chino. Y agregó: “No solo está difícil conseguir laburo. En estos últimos meses, de los compañeros que trabajamos en los talleres echaron a cinco. Y bueno, uno se preocupa, porque vive con angustia. Muchas alternativas para un pibe que estuvo en cana no hay”.

Miguel Galeano estuvo detenido en Marcos Paz. Conseguir trabajo, cuando recuperó su libertad, fue y es uno de sus mayores problemas. “Estuve trabajando un año en blanco y me despidieron hace cinco meses. Ahora estoy buscando y nada. Fui a muchas entrevistas, pero nunca me llamaron. Debe ser por mi cara, por mi historia, no sé. Está difícil el tema del laburo y en mi casa me rompen un poco las bolas para que cobre un sueldo. Pero entienden, no quieren que vuelva a lo mismo”, contó el joven a ANCCOM en una de las reuniones que llevan a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para terminar de poner a punto el proyecto. Ana Nahamond –que también ha recuperado su libertad– está transitando una situación similar y decidió emprender un proyecto personal: “Ahora estoy sin trabajo. Estoy haciendo un emprendimiento gastronómico sobre pedidos, está complicada la cosa. Pero bueno, por lo menos me sirve para pucherear”.

“Yo volví de Alaska hace dos meses y pico, así que obviamente estoy sin trabajo, sin nada”, dijo Silvina Prieto, ganadora del primer premio de Crónicas La Voluntad –organizado por la Fundación Tomás Eloy Martínez, editorial Planeta y revista Anfibia– por su crónica de no ficción que narra la convivencia junto a Giselle Rímolo en la Cárcel de Ezeiza. Silvina, que prefiere referirse a su pasado reciente como una estadía en Alaska, estuvo viviendo hasta la semana pasada en la casa del Chino, porque el consorcio no quería que viviera en casa de su madre, con quien Silvina quiere compartir su vida luego de tantos años de encierro. Finalmente, luego de algunos arreglos, pudo mudarse con ella.

La cooperativa de alfajores poéticos, para ellos, es la esperanza de salir adelante, de tener algo propio. Además, continúa con la sensación de pertenencia que pudieron recuperar con los talleres de ELBA a los que fueron cuando estaban en la cárcel y a los que continúan asistiendo ya recuperada su libertad. “En ellos encontrás tu mundo. Me sirvieron mucho a la hora de salir. Hace tres años y un poco más que estoy afuera, traté de ocupar mi tiempo, no dejé el curso de periodismo. Sigo yendo porque me gusta, y porque es como mi familia. En la cooperativa nos sentimos como hermanos”, contó Ana Nahamond. “Allá nuestro profesor del taller de literatura era el Chino. Primero es una excusa para salir del pabellón. Después, escribiendo, uno se da cuenta de que desahogas un montón. Me re gustaba escribir. Nos ayudó muchísimo, mirá donde estamos. Por lo menos estamos acá y no volando por ahí”, confesó Miguel. “No te permitiría otra cosa”, lo interrumpió Silvina Prieto. “No los quiero ver nunca más allá, en Alaska”, le advirtió.

Los alfajores poéticos, que saldrán a la venta próximamente, podrán conseguirse en centros culturales, clubes de barrio, o por pedido. “Tenemos una estructura de compromiso interesante y ya hemos articulado con algunas organizaciones. La gente de MECA, que nuclea espacios culturales y artísticos, se comprometió a darnos una mano y ofrecerlo a los centros culturales que están dentro de su red. También lo venderemos en algunos clubes de fútbol como San Telmo y Atlanta, y en otros clubes más chiquitos o centros artísticos que por ahí no están necesariamente nucleados en MECA como el Centro Cultural de la Cooperación”, explicó Sanjurjo. Y concluyó: «Este proyecto nos tiene muy ilusionados e ilusionadas, porque tenemos la esperanza de que nos ayude en esta situación tan difícil que está atravesando el país, donde estamos viviendo cada vez con más preocupación”.

Actualizado 01/11/2016

Oct 26, 2016 | destacadas

Mientras de fondo suena una pieza del clarinetista Richard Stoltzman, el aula magna “Felipe Boero” del Colegio Mariano Acosta, dispone una pequeña mesa alargada vestida con un mantel blanco y con un arreglo floral en su centro. La voz que da inicio a la charla que presenta la muestra fotográfica “Memoria en llamas” es la de Amanda Toubes, una mujer de más de 80 años, bajita, de cabello corto canoso, mirada cálida y sonrisa pícara. A simple vista, nadie imaginaría que ella fue la primera delegada mujer de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) o que formó parte de un grupo de educadores populares de vanguardia en los años sesenta. Y es lógico, de Amanda falta decir muchas cosas más. A su lado, se ubicó, Alejo Moñino, de quién, por ahora, diremos que es, simplemente, el curador de la muestra que se exhibe en la escuela Mariano Acosta, que estará abierta a todo el público el próximo sábado 29, durante La Noche de los Museos. También acompañan la rectora de la institución, Raquel Papalardo, y la Presidenta de la Asociación Cooperadora, Silvina Hermosa.

Pero antes de seguir la crónica, ¿quién es Amanda Toubes? Maestra y luego docente universitaria, reconocida por su extensa carrera como educadora popular y miembro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA. Hasta 1994 fue directora editorial de varias colecciones del CEAL (Centro Editor de América Latina), la editorial dirigida por el mítico Boris Spivacow, que funcionó desde 1966, luego de que debiera abandonar su otra gran creación: Eudeba.

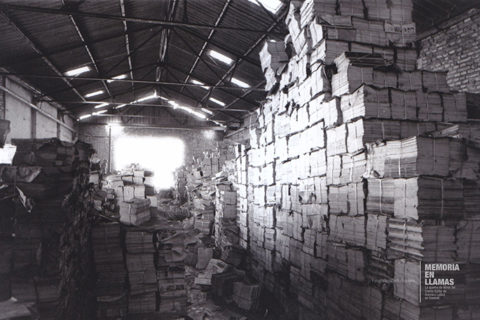

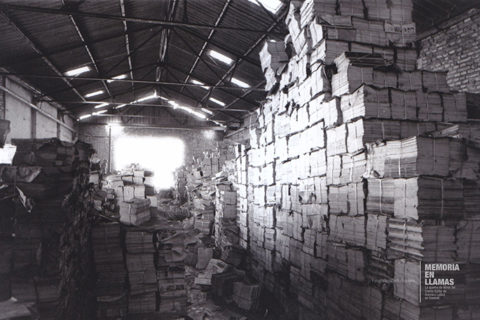

Las muestra «Memoria en llamas» es una obra que documenta el día que la dictadura ordenó quemar un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina.

Ahora sí: “Yo no sé por dónde comenzar”, arranca Amanda, “le voy a preguntar a Alejo, que es el responsable de que esté hoy en este lugar”. Lo dice un poco en chiste, pero también es realidad. Desde hace un año y medio, Amanda Toubes encara junto al periodista y documentalista Alejo Moñino un proyecto fotográfico itinerante y multiplicado, que ilustra y documenta el día en que la última dictadura cívico militar, imitando las prácticas nazis, pretendió destruir el saber y la cultura haciendo arder, en un baldío de Sarandí, 24 toneladas de libros que, según decían los represores, “atentaban contra la Constitución Nacional”.

Alejo presenta sus dos micro-documentales y la muestra de fotos, como productos de la casualidad, la misma que lo convirtió en el curador. Habiéndose criado en Wilde, partido de Avellaneda, conocía de oído la historia de la quema de libros. Pero recién hace un año y medio decidió pasar del modo google, a investigar sobre qué había pasado verdaderamente, con fuentes propias. Sus primeras preguntas rondaron ante la rareza de que hubiera fotos, aunque pocas, sobre un hecho represivo y que se supiera la cantidad exacta de los libros quemados: 24 toneladas. Más tarde Moñino se enteraría de que estas precisiones estaban detalladas en el expediente de la causa, porque la quema de los libros del CEAL no fue entre gallos y medianoche, fue a plena luz del día, por orden judicial.

Así se acercó a la Municipalidad de Avellaneda, con la idea de hacer algo conmemorativo, con motivo del 35° aniversario. “La recepción”, dice Moñino, “fue buena”. Entonces, conformó un grupo de trabajo, que comenzó contactando a las bibliotecas populares y conoció al Grupo Editorial La Grieta, de La Plata, que en 2013 había organizado un acto simbólico por los 33 años de la quema, en el baldío de Sarandí.

Lo primero que surgió, antes de conocer a Amanda, fue grabar un primer micro-documental, con la voz de Mempo Giardinelli, citando fragmentos de una nota que había escrito en 2013 en Página 12, cuando se cumplían los 33 años de la quema. Su hablar, casi teatral, adentra al espectador en la dictadura y en lo que significó la editorial CEAL por esos años: “Era una de las más importantes casas editoras de nuestra América. Sus colecciones formaban ciudadanía, es decir eran una fuente de conocimiento democrático en todas las disciplinas (…) pero su supervivencia casi milagrosa entre 1976 y 1980 tenía sus días contados”.

Después Alejo logró ubicar a Amanda y a Ricardo Figueira, trabajador de la editorial e historiador, quienes aquel 26 de junio habían presenciado la fogata. “Lo llamé a Ricardo y le dije: ´Mirá Ricardo, nosotros nos vamos a morir, por qué no dejás entrar a este chico para que le cuentes la historia”, contó Amanda. “¿Pero vos lo conocés?”, le preguntó Figueira. “No, yo ni lo conozco. Eso sí, es de Avellaneda”, agregó Toubes. Y parece ser que ese detalle lo convenció, porque durante 36 años Figueira había casi siempre evitado la exposición pública, incluso ante la insistencia de Aníbal Ford, quien era un gran amigo y compañero de la editorial.

Moñino revela: “Fue con esos encuentros que me terminé de enamorar de esta historia y de sus personajes. A Ricardo le pregunté por la veracidad de las pocas fotos que circulaban en la red y él distinguió las correctas de otras, que correspondían a una quema de libros pero en un regimiento de Córdoba, también durante esa época. Lo mágico fue cuando él me contó que tenía guardadas 29 fotos inéditas, que sacó aquella tarde”.

La “cajita que inició todo esto”, como le dice Amanda: 29 negativos que surgían del propio cinismo del juez, De la Serna, de La Plata, que ordenaba que la propia editorial fotografiara la quema para que quedara el registro de que no se robaban los libros, sino que, efectivamente, eran quemados.

Surgió entonces el segundo documental con tanta potencia como el primero y después vino la muestra: “Te presto los negativos, cuidalos”, le dijo Figueira a Alejo, quien cuenta que asumió el riesgo de elegir las 17 mejores fotos para armar la primera e improvisada exhibición de ese material hasta entonces desconocido. Como parte de una generación que vivió la dictadura en su primera infancia, hay algo personal que también lo toca: “Fue mágico cuando supe que Ricardo Figueira es el esposo de Graciela Montes, una de las escritoras infantiles más importantes del género en Argentina. Yo tengo 39 años, crecí en los ‘80 leyendo libros prohibidos que mi vieja encanutaba y les cambiaba la tapa con forro de papel. Yo la leía a Graciela Montes de chiquito y de repente estaba en su casa comiendo torta fritas y tomando mate hablando de estas fotos”.

Sobre el proceso que desencadenó en la muestra, Alejo dice: “Cuando las fotos salieron a la luz, nos empezaron a llamar desde un montón de lugares para llevarlas. Así la muestra se fue reproduciendo y multiplicando”. Algunos lugares donde ya circuló fueron el Espacio de Memoria de Avellaneda, donde funcionaba el CCDTyE “El infierno”, que se abrió el pasado 24 de marzo, el Haroldo Conti, el MAF (Museo Archivo de la Fotografía, en México), las Universidades de Entre Ríos y San Luis, donde se instaló de forma permanente y, próximamente, estará en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, y en el Hall de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), entre otros sitios.

Amanda Toubes, integrante del Centro Editor y testigo de la quema.

LA DICTADURA

Entre anécdotas, Amanda no se detiene sólo en la quema. “Hoy cuando vi a los jóvenes sentados en el patio de la escuela media, con sus atuendos y sus manos pintadas, empezamos a pensar cuántas cosas han pasado para que estos muchachos puedan estar sentados en el suelo, riendo, tomando mate y sobre todo sintiendo que la vida es para ellos más libre que la de aquella juventud”. Los recuerdos se retrotraen a los años oscuros: “En 1976 se llevaron detenido a un jefe de depósito y a otro trabajador. Los arrojaron en una plaza dos días después. Ese mismo año habíamos tenido varias bombas antes y la cosa más tremenda: la muerte de un compañero, Danielito, en diciembre, que quería conformar un centro de estudiantes en la Facultad de Psicología. En 1978 se llevaron detenidos 12 compañeros de depósito y así hasta el 80”.

El día de la quema de libros, con presencia de empleados de la editorial, es representado por Toubes como “un cortejo casi fúnebre”. “En algún momento los vamos a reponer”, recuerda Amanda y hoy reflexiona: “En estos tiempos de fiebre amarilla no nos tenemos que olvidar de todo esto”.

EL CEAL

La historia del CEAL es la historia de algo más que una editorial privada. Fue la forma de salida a lo que la Noche de los Bastones Largos (1966) marcaba: la intervención y represión dentro la Universidad. Boris Spivacow, gerente general de la Editorial de la Universidad de Buenos Aires (Eudeba) desde 1958, presentaba su renuncia junto a todo un grupo de intelectuales de la universidad. Amanda recuerda que ese hombre decía: “Un libro tiene que costar menos que un kilo de pan» y en el afán de continuar con la tarea de ofrecer buenos materiales literarios a precio accesible, fundaba el 21 de septiembre de ese mismo año, el Centro Editor de América Latina, con prácticamente el mismo equipo de trabajo de Eudeba: Aníbal Ford, Oscar Díaz, Beatriz Sarlo, Horacio Achával, Susana Zanetti, Jorge Lafforgue, Graciela Montes, Ricardo Figueira y Amanda Toubes, entre otros.

“Pensábamos que íbamos a volver pronto, que estar fuera de Eudeba iba a durar a poco, éramos tan ridículos…”, recuerda Amanda. El lema del Centro Editor era «Más libros para más” y no era una metáfora: “Boris fue un hombre que sólo quería hacer libros. Fueron casi 5.000 títulos”, dice Toubes. Hoy vuelven a brillar desde la memoria colectiva, con los destellos de aquella fogata cruel.

Actualizado 25/10/2016

Oct 26, 2016 | destacadas

Con la Ley de Educación Nacional (LEN), cambió el paradigma educativo que habían impuesto las políticas neoliberales de la década de 1990. La norma definió a la educación como un derecho social y restableció el rol centralizador del Estado, que asume ahora una responsabilidad “indelegable” en la materia. ANCCOM reunió a la investigadora Myriam Feldfeber y al ex subsecretario de Educación bonaerense Néstor Ribet, docentes ambos, quienes hacen un balance en profundidad –sin esquivar el debate– y advierten acerca del peligro que representa la gestión de Cambiemos.

¿Por qué se sancionó la LEN en aquel momento?

Néstor Ribet: Se trataba de una decisión política necesaria. Nosotros contábamos con la primera ley orgánica de educación, la ley N° 24.195, la Ley Federal de Educación (en adelante, LFE) del neoliberalismo que hizo estragos. La nueva ley era esperada y requerida por todos los sectores, particularmente los docentes. Había que sentar las bases de la justicia social y la inclusión en la educación.

Myriam Feldfeber: Tal vez en 2003, cuando comenzó la gestión de Néstor Kirchner, no estaba en el horizonte un reemplazo a la LFE. Sí se avanzó en determinadas leyes que fueron dando respuesta a problemas puntuales del sistema, por ejemplo la Ley de Financiamiento Educativo. Recién el debate de la nueva legislación se dio en 2006. Era necesario un cambio de ordenamiento jurídico, volver a encontrar un punto de unidad en un sistema totalmente fragmentado.

¿Qué cambios proponía la LEN?

NR: Radicales. Tienen que ver con el modelo de país. A partir de 2003 se inicia un proceso en el cual buscamos la Nación integrada, el Gobierno al servicio del pueblo, una política de desarrollo con inclusión, un posicionamiento como país soberano en el contexto regional y mundial.

MF: La LFE estaba centrada en la idea de equidad y la LEN en la de igualdad. En la LFE se hablaba de un Estado que garantizaba la política educativa y en la LEN de un Estado que garantiza el derecho social a la educación. Se vuelve a la vieja estructura del sistema: primaria y secundaria, frente a la fragmentación de la EGB y del Polimodal de la Ley Federal. Se lleva la formación docente a cuatro años, se establece la gratuidad de la “formación en servicio” para los docentes del sector público, tiene una perspectiva más latinoamericana. En el artículo 10 de la LEN se señala que la educación no va a ser incluida en los tratados de libre comercio. Mantiene algunos núcleos conservadores de la Ley Federal, como la redefinición de “lo público y lo privado”en términos de gestión, el lugar de la familia como “agente natural y primario”, por eso junto al derecho social se establece el derecho personal. Pero es claro que la ley se orientó a garantizar la educación como derecho social y a considerar el papel central del Estado.

NR: No hay continuidad en lo absoluto entre ambas leyes.

MF: Hay algunos núcleos que perviven, pero hay cambios fuertes en un horizonte que incluye otras leyes que buscaron ampliar derechos: la de identidad de género, el matrimonio igualitario, la Ley de Protección de los Niños. De 2007 en adelante sí se implementaron más programas y medidas tendientes a plasmar los principios de inclusión e igualdad, como la Ley de Educación Sexual Integral (N° 26.150), el programa de educación secundaria obligatoria, y ni hablar del impacto de la Asignación Universal por Hijo.A pesar de esto hubo continuidades con lo anterior como la Ley de Educación Superior (N° 24.521), que aún está vigente.

NR: Siempre destaco el rol del Estado en esta ley. Lo dice con claridad: tiene un rol “indelegable”, bajo ningún concepto puede transferírselo a nadie. Puso en el Ministerio de Educación la responsabilidad de la conducción del sistema, previó el ámbito de participación que es el Consejo Federal de Educación, y buscó consensos para hacer un país con diversidades.

¿Qué transformaciones se pueden destacar en cada nivel?

NR: La LEN señala la educación inicial comienza con los 45 días y se extiende hasta los 5 años. Es un espacio pedagógico. Tiene que estar organizado sistemáticamente. Desde los 45 días a los 2 años se lo considera jardín maternal, nunca más guardería. La ley dice que es obligatorio desde los 5 años, pero luego se lo hn extendido hasta los 4.

MF: Ahora hay debates sobre la necesidad de extender la obligatoriedad hasta los 3 años, cuando aún no se ha podido garantizar la universalidad de las salas de 4 y 5 y persisten fuertes desigualdades entre las provincias. La LEN trató de recuperar la unidad del sistema. En primaria se recuperó una perspectiva más centrada en la lógica de la igualdad, por eso el Programa Integral para la Igualdad Educativa remplazó al Plan Social Educativo. El tema de la educación Secundaria es uno de los grandes cambios: establece su obligatoriedad y la necesidad de desarrollar programas para garantizarla. Se avanzó mucho pero hay una gran deuda que es el no haber modificado el formato escolar de la secundaria. Se amplió la cobertura, las tasas de escolarización crecieron, pero persisten problemas de permanencia y egreso. Sin embargo la situación es mejor que antes de la sanción de la ley. De hecho, el Ministerio, en los últimos años, lanzó el programa de escuelas secundarias en universidades nacionales. Son escuelas que funcionan con otra lógica, desde la organización de los grupos de alumnos y de las materias, financiado por el Ministerio de Educación en universidades nacionales, tendientes a incluir sectores tradicionalmente excluidos, que no pueden establecer examen de ingreso ni seleccionar matrícula. La de la Universidad de General Sarmiento, la de San Martín, la de Quilmes, son instituciones que muestran que es posible otra escuela secundaria. Pensemos en el alumno de la secundaria: el Estado te da un certificado que dice “aprobaste 7 materias y desaprobaste 3”, al año siguiente el mismo Estado te da otro certificado que dice que aquellas 7 materias ya no las tenés aprobadas y las debés volver a cursar. Es un problema de la organización de la escuela. Es que así estaban pensados, en sus orígenes, los colegios nacionales con Bartolomé Mitre: para seleccionar dirigentes y diferenciar los que iban a la universidad de los que no.

¿Se ve en el horizonte de la secundaria modificar esas cuestiones?

NR: En estos nueve meses del Gobierno que el 51% de los argentinos votó, no se ha producido señal alguna que indique hacia dónde quiere llevarse la educación. Myriam hablaba de las universidades con capacidad para crear escuelas secundarias. Hoy el presupuesto para sostener esas escuelas fue retirado por Nación. Universidades como la de Lanús o General Sarmiento están muy preocupadas porque no saben cómo hacer para llevar adelante este proyecto. Este Gobierno no ve una educación que incluya a todos. La mayoría de sus funcionarios se educaron en los colegios privados más exclusivos, no en el parroquial de acá a la vuelta. Colegios ingleses, escoceses, alemanes, italianos, de absoluta exclusividad. En esas manos está el gobierno del país.

MF: Si bien no hay un modelo educativo explicitado, hay señales preocupantes. Una es haber cuestionado la apertura de universidades en diferentes lugares, cuando durante muchos años se habían dedicado esfuerzos para incluir a sectores que estaban fuera del sistema. Concretamente universidades a las cuales acceden hijos de padres que no terminaron la secundaria o la primaria. La segunda señal, muy preocupante, es la relación que se está estableciendo entre educación y neurociencia. El Ministerio de Educación firmó un convenio para crear un instituto de investigación en neurociencia, en la provincia de Buenos Aires. Poner el acento a un concepto como “capital mental” es avanzar, por ejemplo, sobre discusiones que plantean que la pobreza es un estado de ánimo. Designaron a un ex CEO de Philip Morris (Ezequiel Christie Newbery) como subsecretario de Gestión y Políticas Socioeducativas de la Nación. Ni siquiera tiene un título universitario, no viene del campo educativo, ni vivía en la Argentina. Los principales referentes con quienes se discute la política pública son los empresarios y las universidades privadas produciendo material, las universidades públicas dejaron de ser las consultoras privilegiadas del Estado. Para los directivos se dan capacitaciones en liderazgo. Están vaciando Conectar Igualdad, despidiendo cuadros formados de hace muchos años, desarticulando el Plan de Lectura, desmembrando programas que tenían esta idea de construir un espacio nacional en vínculo con las provincias. El Presidente y el Ministro (Esteban Bullrich) plantearon que hay que pensar a los jóvenes desde la política del “emprendedurismo”, es decir formar personas que sean emprendedoras de su propio trabajo. Ese modelo está muy ligado a la lógica de la empresa.

NR: Es una mirada individualista de la sociedad. Lo que están diciendo es: “Vos tenés que romperte el alma para ser alguien exitoso”. Otra señal es como han ido cerrando las puertas de participación a los gremios docentes. Ya hoy no tienen capacidad de abrir las paritarias. El Gobierno se lo ha negado cuando, en realidad, así se había acordado. En otro momento, los docentes, a través de sus gremios, tuvieron una participación activa en el Plan Nacional de Formación Docente. Fueron protagonistas junto a las universidades nacionales y los institutos de formación, en el desarrollo de este plan que hoy está siendo bastardeado, desactivado.

¿Qué proponía la LEN en materia de formación docente?

MF: A partir de la puesta en marcha del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), se pusieron en funcionamiento las mesas federales y el consejo consultivo donde se sientan a discutir los representantes de la enseñanza superior y los sindicatos con representación nacional, el Consejo Interuniversitario, entre otros. Todos los acuerdos que llegaban al Consejo Federal, llegaban con trabajo previo en las mesas federales. Fue el espacio más federal del Ministerio. Se avanzó mucho en la unificación de los títulos de los Institutos Superiores de Formación Docente, que dejaron de ser institutos de formación superior no universitarios, promoviendo espacios en su interior más parecidos a la lógica de la educación superior. El Programa Nacional de Formación Permanente, surgido de un acuerdo paritario, si bien fue un gran logro, se hizo recién en 2014. Lo importante es que se pensó como diseño una formación del conjunto de los docentes, que son más de un millón.

¿Se observan cambios en la formación?

NR: Las transformaciones, en educación, no se ven de manera inmediata. Sin embargo se están observando cambios de actitudes. El compromiso del docente en el desempeño de su tarea ha ido presentando otras características. Al mismo tiempo, fue en respuesta a lo que ellos mismos han ido sintiendo que se recibe de la conducción política. Algo que no mencionamos hasta ahora, es el aspecto presupuestario. Se logró a partir de ese artículo que establezca el 6% del PBI como mínimo, que habíamos alcanzado y ahora se frenó. Eso permitió un conjunto de medidas en donde la formación docente se pudo llevar adelante como jamás ocurrió.

MF: En 2001 teníamos docentes cuyos ingresos los colocaban bajo la línea de la pobreza. A partir de poner en acto las paritarias, avanzar sobre la ley de piso salarial, ayudar a todas las provincias a alcanzar ese piso, se avanzó mucho. El colectivo docente es un universo muy heterogéneo. Hay un problema de federalismo que no se resolvió, donde cada provincia fija montos diferentes en sus paritarias. Se mejoró pero las desigualdades se mantienen.

¿Hubo resistencias?

MF: La ley partió de un documento base a las escuelas para su consulta. No hubo mucho debate. Algunos decían que se venía dando desde antes del proyecto de ley, pero el espacio de consulta fue de seis meses. Se la quería aprobada antes de diciembre de 2006 para que no ingresase en la discusión de las elecciones de 2007.

NR: Pero no hubo una oposición consolidada. En los 90, los gremios, casi sin excepción rechazaron la Ley Federal desde el inicio, las provincias también. La LEN llega por un proceso breve en el tiempo de consulta, que fue condicionado porque el proyecto estaba escrito Pero, de todos modos, el colectivo docente, las universidades, la educación privada, todos apoyaron.

MF: Diversos sectores se vieron reflejados en la ley. La CTERA apoyó la ley porque incluye el derecho social a la educación y el rol del Estado, y la Conferencia Episcopal Argentina la apoyó porque decía que la educación es un “derecho personal y la familia es agente primario de la educación”. Como en toda ley, hay que conformar a diferentes sectores. Esto también puede explicar por qué no hubo grandes oposiciones.

NR: Lo importantes es que la LEN, además de haber sido la conclusión de todo un proceso, no fue tomada prestada de otra como sí fue el caso de la LFE. Es una construcción propia. Además quienes participaron activamente en su constitución fueron personalidades de la educación argentina.

¿Qué propuestas aún no se ven plasmadas?

MF: Si bien se volvió a la estructura tradicional de la primaria y secundaria, falta mejorar muchas cosas. Es difícil articular lo que se venía desarticulando desde hacía tiempo. La obligatoriedad del secundario no se cumplió, hay chicos que no terminan ni egresan. Si bien se avanzó muchísimo hay muchos chicos fuera del sistema. Hay un problema de articulación muy grande entre Nación y provincias para garantizar el derecho a la educación. En cuanto a la formación en servicio, falta avanzar mucho. La ley de financiamiento fue aprobada en 2005, antes de la LEN cuando no era obligatoria la secundaria y esta ley ya caducó.

NR: Los procesos de transformación a partir de las leyes no son automáticos. La ley 1.420 de Educación Común se aprobó en 1884. ¿Cuántos años de manera sostenida fueron necesarios para que Argentina pudiera decir, en el siglo XX, “estamos alcanzando este valor de la educación común, gratuita”? Aquí pasa lo mismo. Ante un intento de transformar el país que venimos construyendo hace muchos años, yo tengo serias dudas de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en materia educativa. El ministro Esteban Bullrich, en la última asamblea del Consejo Federal, decía que su mandato tomaba como principio “construir sobre lo construido”. Como la pobreza cero, el pleno empleo, son dichos vacíos de contenido. Si el Gobierno quisiera seguir con sus políticas, tendrá que modificar la ley. Y nosotros lucharemos por defenderla. No pensamos que vamos a un proceso inexorable que nos devuelva a la dictadura ni al neoliberalismo. Hay señales en esa dirección, pero confío en el pueblo que se manifieste como se vio en la Marcha Federal.

MF: También en el paro del sector docente en el cual pararon algunos docentes de escuelas privadas, que antes no sucedía No está todo perdido, pero se está yendo en una dirección que es necesario repensar.

Actualizado 25/10/2016