Abr 28, 2015 | Entrevistas

Arquitecto, profesor universitario y ex decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jaime Sorín se caracteriza por defender una arquitectura vinculada a las necesidades sociales. Durante su gestión recuperó las jornadas de hábitat social que no se llevaban a cabo desde hacía veinte años. Entre el año 2000 y 2002 fue asesor de la Comisión Municipal de Vivienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la remodelación de los conventillos del barrio de La Boca. Actualmente, se desempeña como presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, cargo en el que fue asignado en el año 2013 de forma honoraria por el decreto 1701. Recibió a ANCCOM en su despacho ubicado en el Cabildo y, entre libros antiguos y muebles del siglo pasado, nos brindó esta entrevista.

– ¿Cuáles son los principales temas que se deben trabajar en relación al espacio público en la ciudad de Buenos Aires?

– Primero habría que definir que el espacio público es el espacio democrático, el lugar que tienen las ciudades donde se produce la mixtura social, donde se generan las actividades. Es el espacio en el cual las distintas maneras de vivir se cruzan junto con las diferentes experiencias y las distintas generaciones. Eso es lo que por definición podemos decir, en realidad no hay ciudad sin espacio público. Si no, lo que hay son una serie de lugares privados que se van sumando y que en algún momento la gente usa el espacio público como lugar de tránsito, de ir de un lugar al otro pero no como debe ser, que es el lugar de comunicación social. Visto esto, hoy la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene una gran exclusión en el espacio público. Por un lado, porque hay grandes problemas de movilidad, es muy difícil para alguien que vive en la zona sur, especialmente Mataderos, Lugano, Soldati, trasladarse a otros lugares de la ciudad porque los medios son muy precarios. Si no tienen su propio medio privado prácticamente no lo pueden hacer. Ni siquiera la bicisenda llega, son lugares puestos fuera de la vista de lo que es el estado de la ciudad, lo cual no es casual, hay toda una política de exclusión de estos sectores y cuanto más se los arrincona, con más tranquilidad viven otros sectores de la ciudad de Buenos Aires. Lo primero que habría que resolver es un problema de movilidad, permitir que haya permeabilidad entre el norte y el sur y posibilidad de transferencia. Eso en cuanto a lo que son las calles, por llamarlo de algún modo. Después tenemos toda una serie de lugares que son espacios públicos grandes, como los parques, que se están privatizando con el tema de las rejas ¿Quiénes manejan eso? ¿Quiénes tienen las llaves? ¿Quiénes abren y cierran? ¿Cuáles son los horarios? El caso de parque Lezama es paradigmático. Pero en la zona sur hay muchos más parques y plazas que, en la práctica, están abandonados. Cuando nosotros [la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares históricos] empezamos con el tema del Lezama, la Defensoría había dicho que, en realidad, no había un problema de deterioro y de vandalismo sino un problema de abandono por parte del gobierno de la ciudad. Esta política de dejar que un parque se caiga para poner luego la reja es muy clara. Después hay otras cosas como la peatonalización del centro, que es una política que están haciendo en muchas ciudades, lo cual no está mal porque saca al vehículo particular del centro pero tampoco es un lugar que tiene una gran mixtura porque lo único que sucede ahí es: o caminás, te trasladás o te sentás en un café, que tiene su costo, no son justamente los bares más baratos de la ciudad. Hay que ver quién lo utiliza, como la bicisenda. Ese es el problema que tenemos hoy en el espacio público, que tiene que ver con las políticas generales de la ciudad. No se integran las villas porque lo que se intenta es hacer una falsa urbanización, que pasa por darle el título de propiedad a la gente, pero no resuelve los problemas de infraestructura. Al no tener agua ni cloaca, les conviene más venderlo a una empresa privada, que va a ir sumando lotes, y con eso irse a vivir a donde pueda con ese valor. El espacio público no está visto como un espacio de inclusión, está visto como un espacio de exclusión.

– ¿Qué políticas públicas se podrían implementar para que ese espacio público sea justamente un espacio inclusivo?

– Hay problemas que tienen que ver con el diseño. Por ejemplo, los espacios que se recuperan no llenarlos de bancos individuales que no se pueden mover, que no permiten la reunión. Otra cosa que están haciendo es particionando los caminos con canteros, los grandes espacios verdes los transforman en más chicos. Hay un tema de diseño que es importante. No todo pasa obviamente por el diseño, pasa por permitir la generación de actividades en esos lugares, hasta actividades promocionadas por el Estado. Eso, el gobierno de la ciudad no lo tiene para nada en la vista. Para él, el espacio público no es algo que deba usarse, es un espacio de circulación. Entonces lo que hace es algunas medidas para mejorar la circulación de la ciudad. Faltan un montón de medidas que contribuyan a la democratización del espacio. Lo mismo pasa con la política cultural que está en el espacio público, los teatros, los cines, que deberían ser públicos. Todo aquello que permita el intercambio, ya sea en espacios abiertos o cerrados, el gobierno de la ciudad lo boicotea o no lo desarrolla. Lo primero que hay que ir pensando son políticas de ese tipo, políticas de transporte, políticas culturales, esas son políticas que permiten la utilización del espacio público. Todas estas cosas son las que deberíamos empezar a discutir y tratar que haya un Estado que promocione este tipo de actividades.

– ¿Se podría pensar que el actual gobierno de la ciudad tiene una concepción muy “pragmática” del espacio público, por llamarlo de alguna forma, que deja de lado otras cosas importantes?

– Creo que la política urbana de Macri la podemos definir como un urbanismo de gerentes, que responde a la idea de una ciudad en manos de la empresa privada. Todo el tratamiento que se le está dando al espacio público tiene que ver con esa privatización de la vida privada del neoliberalismo, que avanza hacia el individualismo e impide el trabajo en conjunto a una sociedad que, para poder desarrollarse y ser democrática, tiene que mezclarse. Todo lo que está haciendo Macri está dirigido a la privatización de los espacios. Y en cuanto a la cultura, la espectacularización de la cultura. Está bueno que haya grandes eventos pero también tiene que haber eventos que promuevan la cultura popular, la cultura de los barrios. Me parece que la política del gobierno actual está dirigida hacia la promoción de una sociedad del espectáculo.

– Entonces, ¿cómo se podría garantizar un uso más pluralista del espacio público?

– Es difícil. Si hablamos exclusivamente de la sociedad porteña, es multicultural pero no es intercultural, para decirlo de alguna manera. Hay un montón de culturas pero no se consigue que esas culturas se crucen, se intercambien. Porque el Estado tampoco favorece ese tipo de situaciones. Obviamente, si las organizaciones sociales, la universidad y todos aquellos sectores que tienen otro concepto empujan, van a tener un espacio público mejor. Pero el espacio público básicamente depende de la acción del Estado. No hay manera, las organizaciones lo pueden tomar en algún momento, hacer manifestaciones, llevar a cabo actividades culturales, pero no lo pueden poner “en valor”, como se dice ahora. Para eso hace falta la acción del Estado.

– Partiendo de la idea de que los lugares y los monumentos forman parte de la identidad y del patrimonio cultural, ¿se podría otorgar un mayor lugar a los ciudadanos a la hora de diseñar políticas públicas para el espacio público? ¿Puede garantizarse más participación de los vecinos?

– Nosotros, lo que tratamos de hacer cuando trabajamos en espacios públicos, como monumentos o lugares que son patrimonio de la humanidad, es generar planes de gestión. Estos planes de gestión incorporan al Estado junto con las organizaciones de la sociedad civil y entre todos generan no solo actividades sino planes de manejo que digan cómo tiene que ser eso, lo cual incluye el diseño y la utilización. Cómo es el mantenimiento, cómo se involucra la sociedad en el mantenimiento, es otro de los temas. Se pueden hacer ese tipo de actividades. El espacio público depende de las comunas, por lo menos constitucionalmente, y al no funcionar la posibilidad de democratizarlo, eso está muy lejos. El caso del Lezama es un caso paradigmático. Desde la Comisión, en lo que más insistimos fue que debe haber un plan de manejo para que una vez que el parque se arregle siga estando en buen estado, lo cual exige acciones del gobierno de la ciudad. Ahí hay un auditorio, por ejemplo, que llegó a albergar cien mil personas en sus orígenes, hay muchas actividades sociales, musicales, teatro de títeres, etc. Si eso se enrejaba y se anulaba y se hacía una fuente y un rosedal, como se quería, se anulaba la posibilidad de que ese parque tuviera una integración en el espacio público. El tema de las rejas quedará para discutirlo. Para mí, lo más importante es que no perdiera el elemento central del espacio público que permitía la reunión. Hay otros lugares como parque Centenario que se recuperó, se enrejó y ahora se le invierte el triple de lo que se invertía antes. El gobierno de la ciudad debería primero invertir más en arreglar y mantener los espacios y luego ver si le pone rejas o no. No partir al revés: primero dejar que los parques se destruyan y después los enrejan, le ponen mucho dinero arriba y dicen “¿vieron?”. Así es.

– El gobierno de la ciudad y todos los que están a favor de las rejas en Parque Lezama plantean que es por un tema de seguridad. ¿Se podría garantizar la seguridad de un parque sin necesidad de colocar rejas?

– Sí. Hay parques y parques. En una plaza barrial es muy fácil por las dimensiones que tiene. Hay que poner guardianes de plaza, como había antes, cubrir los turnos, que la policía de vueltas, colocar luces, cortar los árboles y dejar que siga la vida natural que tuvo siempre. Ahora, el parque Lezama, el Centenario, el Ameghino, los parques grandes son parques complicados para mantener la seguridad. Es importante tener planes de gestión donde se involucre también a la comunidad, que es la que finalmente puede permitir que haya seguridad. Es como en la calle. No se puede pensar solamente la seguridad si no hay participación de la comunidad. La seguridad democrática incluye eso, que la comunidad participe, se involucre. No es todo represión. Las rejas son un elemento represivo, no son un elemento persuasivo. Me parece que se puede pero hay que generar políticas participativas.

– ¿A través de qué canales podría participar la sociedad civil?

– A través de generar actividades que se puedan desarrollar en esos lugares. Después de generar el mismo cuidado del parque, tratar de convencer a la población que está alrededor que los monumentos que están en los parques no deben vandalizarse, cuidar que no se vandalicen. Porque ¿quién más conoce a la gente de alrededor del parque que los mismos vecinos? Tiene que haber colaboración ahí. Además deben estar las ramas cortadas, las luces prendidas, que permita la visualización, y ahí creo que la gente lo va a hacer suyo y se va a oponer a que se destruya. Pero para eso tiene que haber este tipo de actividades.

– Generaría en la gente un sentimiento de mayor pertenencia con el lugar.

– Es lo único que puede permitirlo. Nosotros tenemos una lucha permanente con la pintura de los monumentos, que son parte de la historia. Deberían comprenderse como eso y deberían cuidarse, pero para eso habría que tener actividades hacia la población para que ella también lo haga suyo. Hay que generar participación, si la gente no se siente convocada a participar…

– ¿Cómo se puede vincular la arquitectura con las necesidades sociales (en los casos en que la arquitectura realmente pueda brindar ayuda)?

– En el caso del espacio público hay arquitecturas que son expulsivas y otras que invitan a acercarse. Por ejemplo, un shopping donde hay un señor en la puerta con traje negro viendo quién entra y quién sale es una arquitectura expulsiva, está preparada para eso. Hay otro tipo de cosas que no. Por ejemplo, acá con las recovas, las escuelas, que originalmente permitían las actividades del barrio, tienen canchitas que se pueden usar los fines de semana. Hay muchas maneras de que la arquitectura sea más abierta, más integrada y permita una utilización más democrática. Toda la arquitectura espectacular, pensada para la actividad privada, para la recreación privada, como son los shoppings, no permite para nada la participación. Otro tipo de situaciones, la calle Corrientes, los teatros, las entradas, la gente que sale y entra. Esa arquitectura estaba pensada para integrar lo que pasa adentro y afuera. Hoy se trabaja bastante distinto.

– Volviendo al tema de las villas, ¿cómo se podría hacer para integrarlas al resto de la ciudad?

– Lo que hay que hacer con las villas es darle todos los servicios, deben tener agua, luz, gas, tienen que tener las cloacas y las calles en buen estado, de modo que uno pueda entrar y salir. Eso va a permitir que la gente de la villa se sienta más integrada y que los que están cerca puedan tener más conexión con el interior de la villa. Por otro lado, hay temas de equipamiento, de escuelas o jardines que sean compartidos, de comercios diarios, que sean más amistosos. Y un tema de movilidad también que permita a la gente de la villa salir. Se habla mucho de Medellín. Esta ciudad puso un sistema de transporte que permitió que gente que antes tardaba dos horas en llegar al centro ahora tarde veinte minutos. Entonces, la gente antes te decía “voy a Medellín” y ahora te dicen “voy al centro” porque sienten que pueden, bajan del cerro con el monorriel y van los estudiantes a la universidad, van gentes de otros barrios, el transporte integra también. Esas son cosas que hay que promover. Solo con construir vivienda no arreglas el tema de la villa porque va a seguir igual. Además de las dificultades de que no hay tierras. Hoy el cuarenta por ciento de la gente de la villa alquila en la misma villa. Con lo cual, si vos le das la escritura, se la vas a dar al de planta baja que es el dueño de todo eso. Además, es darle una escritura con la situación en que está actualmente, sin servicios. Rápidamente van a aparecer todas las inmobiliarias para ver cómo se puede vender eso. Son todas políticas que están destinadas a la privatización de los espacios y a promover a la empresa privada. Y la villa necesita mucha intervención del Estado.

– Además de las políticas públicas que debería hacer el Estado también es importante políticas de integración cultural…

– Integrar es todo. Hay que promover que los chicos vayan al colegio, que puedan ir a la secundaria, que algunos puedan llegar a la universidad. Todo eso hay que hacerlo. Y además actividades culturales. El centro cultural de la 21-24 está bueno, tiene auditorio, genera actividades y eso debería replicarse en otros lados. Ahora, siempre que también incluyan a la gente que vive a tres cuadras, si no seguimos creando un ghetto cultural. Es complejo, no es nada fácil pero hay que intentarlo, si no, no llegás nunca a una sociedad reamente democrática.

– En otras entrevistas habla del “derecho de ciudad” y de la “construcción social del hábitat”. ¿Puede definir brevemente a cada uno?

– El derecho a la ciudad es lo que venimos hablando. Que todos los ciudadanos sean iguales en la distribución de los servicios, en las posibilidades de movilidad, en el acceso a la cultura, la escuela, la sanidad. En una ciudad compleja como ésta, el problema no es la pobreza sino la desigualdad. En la ciudad de Buenos Aires, el veinte por ciento de la población que recibe más ingresos se lleva el cuarenta y ocho por ciento del producto y el veinte por ciento que le sigue no llega al seis por ciento. Obviamente que hay pobreza pero lo más importante es la gran diferencia que hay en la población y eso te indica la dificultad en el acceso a muchas cosas que tiene un sector de la población. Por eso, desde Rivadavia al sur es tan distinto al norte. El derecho a la ciudad significa que todos son ciudadanos y no importa el barrio ni la provincia ni el país en que hayan nacido, importa que viven en la ciudad de Buenos Aires y tienen derecho a seguir viviendo acá y a gozar de todos los servicios, no importa cuál sea su clase social. Eso es el derecho a la ciudad. Y la construcción social del hábitat tiene que ver con el derecho a la vivienda y el derecho a lo que estuvimos hablando del espacio público. En cuanto al tema de la vivienda tiene que ver con la participación de aquellos que necesitan vivienda en la resolución de su problema. Que es más fácil saliendo de la ciudad porque en la ciudad de Buenos Aires el tema de la tierra es muy complejo. Hay una ley que es la ley de autogestión, que permite que distintos grupos sociales se unan en mutuales, en cooperativas, generen proyectos de vivienda, compren tierras y administren su propia construcción. Definen qué proyecto quieren y el equipo técnico, eso determina que los costos sean distintos. Eso tiene que ver con la construcción social del hábitat, que permita que se involucre a aquel que lo va a usar en la construcción y en el mantenimiento de eso. Acá estamos bastante lejos a pesar de que hay una ley del año 2000, que está muy desfinanciada porque no permiten la formación de las cooperativas y las pocas que hay no las financian. En ese sentido, la construcción social del hábitat en la Ciudad de Buenos Aires es muy complicada.

Abr 8, 2015 | inicio

Difícilmente se pueda imaginar el Parque Lezama de “Sobre héroes y tumbas” de Ernesto Sábato enrejado. Pero el proyecto de puesta en valor llevado a cabo por el gobierno porteño contempla la instalación de rejas en el perímetro. Ante esto la polémica no tardó en aparecer, mientras algunas agrupaciones se manifestaron en contra, otras lo hicieron a favor.

Más allá de las diferentes posturas ante el tema, surgen algunos interrogantes. ¿La instalación de rejas implica una prohibición o una protección? ¿Prohiben actos de vandalismo o usos vecinales? ¿Qué actividades sociales y vecinales desaparecen cuando un parque es enrejado? El artículo 41 de la Constitución Nacional plantea que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano (…) y tienen el deber de preservarlo”, pero además deja en claro que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.”

Arquitecto Rodolfo Livingston

ANCCOM consultó a Rodolfo Livingston, reconocido arquitecto y profesor universitario, quien ha fundado la agrupación Propamba, un espacio de reflexión sobre el área metropolitana de Buenos Aires que busca no solo sembrar el debate público sino también promover proyectos para mejorar la ciudad. Para él, la esencia de la cuestión está en el encuentro, que “es el eje de la democracia, el encuentro de la gente con la gente, el encuentro de la gente con la naturaleza, con la belleza. Y el espacio, sea con techo o sin techo, verde o no, debe estar al servicio del encuentro, de la estética y de las personas”. Entonces, la posición del gobierno porteño “no respeta ni la memoria ni la naturaleza ni el encuentro”, agregó. Por su parte, el arquitecto Carlos Blanco, vocal de la ONG Basta de demoler, dijo a la agencia que “una parte de la cuestión es el componente participativo de los ciudadanos, tal como lo prevé la Constitución de nuestra Ciudad”. Sin embargo, “la característica principal de la gestión del partido gobernante es que solo tiene en cuenta los intereses de los empresarios”, enfatizó Blanco.

El lema principal que justifica el enrejado del parque es la inseguridad. Sin embargo, para Livingston la cuestión se puede solucionar de otra manera, por ejemplo, con la vuelta de los guardianes de plazas, ya que son lugares donde la gente se encuentra, rie y disfruta del aire libre: “La seguridad se logra con algo mucho más económico y más humano que son personas que cuiden el parque, como había antes. Un guardián debería estar más cerca de una trabajadora social que de un policía, no es solamente cuidar que no haya delitos, es ser amistoso con los chicos, crear relaciones, fomentar los vínculos”. En cambio, “la reja tiene una connotación de prisión”. Para Carlos Blanco, el enrejado es “un intento de administrar institucionalmente la memoria de los ciudadanos” y el gobierno porteño “no tiene en cuenta la memoria y la identidad como componentes de la ciudadanía”.

El gobierno de la Ciudad demandó a la ONG Basta de Demoler por “daños y perjuicios”con una suma millonaria por haber presentado un amparo para preservar la plaza Intendente Alvear (Recoleta), ya que se pretendía demoler para construir la nueva estación de subte “Plaza Francia”. Al respecto, Carlos Blanco sostiene que la medida se realizó con la intención de “silenciar los reclamos y acallar las protestas”, al mismo tiempo que se convierte “en un medio de censura y disciplina social”.

El gobierno de la Ciudad demandó a la ONG Basta de Demoler por “daños y perjuicios”con una suma millonaria por haber presentado un amparo para preservar la plaza Intendente Alvear (Recoleta), ya que se pretendía demoler para construir la nueva estación de subte “Plaza Francia”. Al respecto, Carlos Blanco sostiene que la medida se realizó con la intención de “silenciar los reclamos y acallar las protestas”, al mismo tiempo que se convierte “en un medio de censura y disciplina social”.

Más allá de las idas y vueltas y los desacuerdos que hay en torno a la cuestión, gran parte de nuestra vida cotidiana transcurre en el espacio público y necesitamos de la existencia de espacios verdes para la distracción de los sentidos y sentirnos bien. Livingston sostiene que “hace falta dos categorías complementarias y dialécticas: adentro y afuera. Un adentro sin afuera es una prisión, y un afuera sin adentro es otra prisión. En esta ciudad cada vez hay menos afuera, y no es solo que exista sino que esté al alcance de la gente”.

Abr 2, 2015 | inicio

Hace pocos días la jueza Natalia Molina, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 de la CABA, declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno porteño para imponer clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales, y sostuvo en el fallo que la falta de regulación es una deuda de la Ciudad con la sociedad.

El fallo se enmarca en una disputa abierta en sectores que, en principio, podrían ser considerados como de la misma franja “progre”. Se trata del debate entre la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), que festejó el fallo porque sostiene el derecho a la libertad de elección y la falta de regulación que impide ejercer ese derecho, y la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), que se considera abolicionista de la prostitución y que está en contra de toda regulación porque sostiene que no es un trabajo sino una explotación.

El 23 de septiembre de 2014 la AMMAR y la legisladora porteña María Rachid presentaron en la sede de la CTA Nacional un proyecto de ley que busca la habilitación de los establecimientos que brindan servicios sexuales y la polémica no tardó en hacerse escuchar.

El proyecto de ley busca garantizar el libre ejercicio de la actividad en el territorio nacional y separar una actividad lícita de un delito como es la trata de personas o la explotación sexual por parte de proxenetas. Además, el proyecto pretende brindar un marco legal al trabajo sexual donde las trabajadoras puedan acceder a derechos que ahora tienen vedados, como el acceso a la seguridad social. La ley define al trabajo sexual como “la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a cambio de una retribución para beneficio propio”. Para la habilitación de los lugares, además de cumplir con ciertos requisitos de higiene y seguridad, las trabajadoras deberán inscribirse como cooperativas, si se trata de varias mujeres agrupadas o como monotributista, en el caso de una sola mujer. Para acceder al trabajo sexual se debe ser mayor de edad y asistir a un curso gratuito donde se dictarán nociones básicas de “derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral y derecho penal, contravencional y de faltas; prevención de adicciones e infecciones de transmisión sexual y salud sexual”. Además, cada establecimiento “tendrá un régimen especial de inspecciones cuya periodicidad no podrá ser inferior a una cada cuatro meses”.

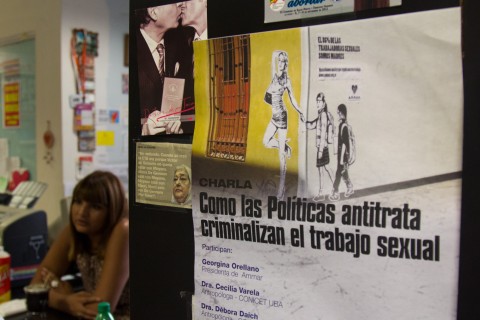

Georgina Orellano, secretaria general AMMAR.

Según el informe realizado por AMMAR titulado “Situación de los Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina”, en nuestro país son aproximadamente 80.000 las personas que ejercen el trabajo sexual, las que en su mayoría son jefas de hogar, por lo cual muchas familias dependen de estos ingresos. Pero “las trabajadoras sexuales no tienen un marco en el cual protegerse”, sostiene Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR Nacional en diálogo con ANCCOM. Así, el proyecto surgió frente a la necesidad de otorgarle un encuadre legal a una actividad que no está regulada. Esto provoca que las trabajadoras no puedan acceder a derechos laborales básicos, que deban ejercer la actividad en la clandestinidad y que vean “vulnerados sus derechos por la persecución policial”. Según Cecilia Varela, antropóloga que colaboró en el informe e investigadora del Conicet, “la actual ley de trata no hace ninguna distinción entre prostitución forzada y libre. Para la ley, si una persona es secuestrada y obligada a ejercer el trabajo sexual eso es trata y también lo es si una persona migra sabiendo que va a ejercer trabajo sexual y establece un arreglo económico con el dueño del lugar”. De esta manera, “el sistema penal las persigue y vulnera una serie de derechos que las trabajadoras sexuales tienen independientemente del reconocimiento del trabajo sexual, derecho a moverse libremente, libertad ambulatoria, acceso a la salud. Hay una serie de derechos que ellas tienen como ciudadanas que son vulnerados cuando la perspectiva y la mirada de la intervención se da a partir de la lógica del sistema punitivo. Entonces en esa situación es importante que exista algún reconocimiento del trabajo sexual, para protegerse del sistema penal”, sostiene Varela ante ANCCOM.

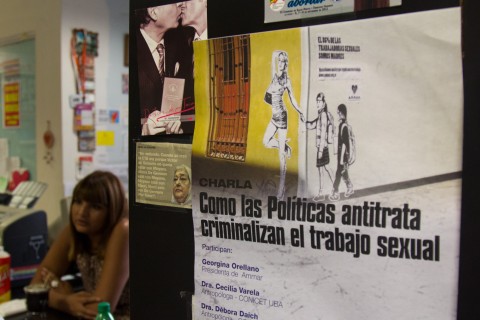

Georgina Orellano, en la sede de AMMAR.

Mientras tanto, la falta de una legislación clara promueve situaciones de violencia. Georgina Orellano relató a la Agencia lo que sucede en los allanamientos: “El poder total lo tiene la policía que ingresa de forma muy violenta, maltratando a las compañeras y a veces sin orden judicial, se llevaban los preservativos que el mismo gobierno de la ciudad nos daba, como prueba de que se estaba ejerciendo prostitución, además del dinero y las pertenencias de valor, que en muchos de los casos no se podía recuperar porque en el acta no figuraba lo que se había sustraído del domicilio.” En este tipo de operativos también participa la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargada de realizar las inspecciones en los locales de la Ciudad de Buenos Aires, que “ingresaba exigiendo la habilitación, las compañeras decían que no la tenían porque no está reconocido el trabajo sexual. Entonces les pedían habilitar ese domicilio como casa de masajes. Ellas lo hacían, pagaban el trámite pero en la inspección que hacen de 3 a 6 meses, esos mismos que le aconsejaban que tenían que habilitar como casa de masajes, clausuraban el lugar y las procesaban por desvirtuación de rubro”. Según el informe “Situación de los derechos humanos de la mujeres trabajadoras sexuales” presentado por la Red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y del Caribe (RedTraSex) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “esta construcción de una actividad cuasi ilícita ha permitido que se confundan delitos como la trata de personas y la explotación sexual con el ejercicio del trabajo sexual”. Desde AMMAR, Orellano sostiene: “por supuesto que nosotras estamos en contra de la trata de personas y de la explotación sexual” pero mientras no haya legislación al respecto, “nosotras seguimos sufriendo vulneraciones de derechos”. En palabras de Varela esto da cuenta de “cómo la activación de los mecanismos del sistema penal, vigilando y persiguiendo al mercado sexual redundan en un montón de situaciones que vulneran derechos de las trabajadoras sexuales y que no tienen un reconocimiento”.

Campaña organizada por AMADH en oposición al proyecto de ley que regula la prostitución.

Esta situación nos lleva al debate entre el regulacionismo y el abolicionismo. Mientras la postura de AMMAR intenta regular la actividad, desde la otra vereda, la AMADH se define como abolicionista, por lo que no reconocen al trabajo sexual como un trabajo. Para Graciela Collantes, una de sus fundadoras, “reglamentar la prostitución es fomentar la violencia hacia las mujeres, el abolicionismo nos sirvió para empezar a ejercer los derechos que nos habían negado desde siempre. La prostitución mueve mucha plata, muchos intereses”. Lucas Manjon, integrante de la organización social La Alameda, coincide al señalar que la aprobación del proyecto “sería un retroceso a nivel mundial y que va a facilitar mucho más los mecanismos, va a facilitar los sistemas de extorsión”. Además sostiene que el proyecto es inviable porque “porque Argentina está adherida a convenios internacionales que prohíben o están en contra del ejercicio de la explotación sexual”. Para Varela, “la idea de que la persecución logra prohibir esas conductas es un poco naif. Hay muchos mercados ilegales que no dejan de existir: alcohol, drogas, etc.” De aprobarse, según Manjón “el que estaría recaudando es el Estado, entonces directamente el que estaría explotando sexualmente con impuestos es el Estado a las mujeres.” Sin embargo, Varela lo concibe de una manera diferente: “Yo creo que el Estado no está ahí garantizando derechos de las personas. No lo veo como un estado proxeneta. Si no, en otros mercados de trabajo cuando el Estado interviene regulando sería un mercado explotador”.

Ahora bien, ¿el trabajo sexual realmente constituye un trabajo? ¿Puede efectivamente elegirse? Desde AMMAR la oferta de sexo a cambio de dinero por parte de una mujer que lo hace de manera voluntaria y autónoma constituye un trabajo: “nosotras nos reconocemos como trabajadoras, construimos esa identidad a partir de organizarnos y sentimos que es una reivindicación para que la sociedad nos tome como parte de una clase trabajadora”, plantea Georgina Orellano. En esta línea, para Cecilia Varela, el trabajo sexual debe reconocerse como un trabajo porque “hay un conjunto de personas que producen materialmente su existencia a partir de la oferta de sexo comercial, en ese sentido es un trabajo, independientemente de que a mí me parezca un trabajo deseable o no”.

Campaña organizada por AMADH en oposición al proyecto de ley que regula la prostitución.

Sin embargo, existen posturas encontradas. La actual AMADH había formado parte de AMMAR desde su formación en el año 1995 pero en el 2003 se desvincula por tener diferentes posiciones. Graciela Collantes plantea que “lo que pide la mayoría de las mujeres es un trabajo formal, un trabajo digno, que no tengas que prostituirte para comprar una casa, yo no lo siento como un trabajo como cualquier otro. Nosotras no queremos que ninguna mujer ejerza la prostitución sino que todas tengan un trabajo digno”. Para ella, la aprobación del proyecto sería un retroceso “no tan solo por el sector de las mujeres en prostitución sino para todas las mujeres”. Desde La Casa del Encuentro, organización civil feminista que lucha contra la violencia de género, entienden que “la prostitución es esclavitud enmarcada en la desigualdad estructural entre mujeres y varones, donde el cuerpo de las mujeres y las niñas es una mercancía mas, objeto de intercambio en un mercado en que todo tiene un precio, incluso los cuerpos, la vida y la libertad de las mujeres.” Asimismo se preguntan “¿quién puede pensar que mujeres que no tuvieron acceso a la educación, al trabajo digno, a la vivienda y a satisfacer sus necesidades básicas se encuentran en posición de elegir en un sistema que lleva a muchas mujeres a que este sea su único destino?”. No se trata entonces de un trabajo “sino de una forma de explotación sumamente grave que cosifica al cuerpo de la mujer convirtiéndolo en un mero objeto dispuesto para su comercialización”. Al respecto, es interesante recordar el postulado feminista que afirma que el cuerpo de la mujer le pertenece a la mujer. En este sentido, la pregunta es existe una contradicción entre esto y la negativa a reconocer que el trabajo sexual pueda efectivamente ser realizado de manera voluntaria. Según la antropóloga Cecilia Varela, “afirmamos ‘mi cuerpo es mío’ sobre la base de que mi cuerpo no es mío, está tomado por el capital, ha sido construido por los dispositivos de disciplinarios, mi cuerpo es una ficción. Justamente porque mi cuerpo no es mío necesitamos instrumentos y mecanismos que nos permitan ganar más autonomía”.

Otro de los puntos en la cuestión es la salida de la prostitución para aquellas mujeres que ya no quieren hacerlo. Para la Casa del Encuentro, “más del 80% de las mujeres en situación de prostitución provienen de sectores sociales vulnerables. Si una mujer en situación de prostitución quiere salir de ese sistema perverso, simplemente no puede. Desde muy pequeñas ingresan a él, aprenden a manejarse bajo ciertos parámetros que no le permiten desarrollar sus personalidades con libertad y así quedan casi por completo sin oportunidades laborales ni posibilidades de desarrollarse en otros ámbitos”. Manjon coincide en que la mujer “generalmente termina reincidiendo porque estuvo separada de la sociedad durante un montón de tiempo y el Estado lo único que hizo fue liberar una cierta cantidad de dinero que una persona víctima de trata no lo sabe administrar y que puede tener enfermedades venéreas o una situación familiar muy disfuncional. Tiene que volver al mismo circuito”. Así, a diferencia de AMMAR; tanto uno como otro piensan en situaciones de prostitución obligada.

Lucas Manjón, Miembro de la ONG Alameda.

En referencia a las posibles soluciones al respecto, la Casa del Encuentro dice que deben buscarse “caminos alternativos para fortalecer y empoderar a las mujeres y poder darles verdaderamente igualdad de oportunidades”. Para Manjon, además de aumentar las penas y realizar campañas de concientización “el delito es netamente económico. Entonces si el objetivo principal que tienen es el dinero, hay que atacar la base económica, por ejemplo, confiscar los bienes. Cuando se allana y se comprueba que hay un prostíbulo, ese inmueble pasa a manos del Estado”. Por su parte, Graciela Collantes plantea la necesidad de “políticas públicas de inclusión que garanticen una salida laboral. El Ministerio de Trabajo tiene que dar respuesta a estas demandas, la mujer cuando está en prostitución y viene acá (a la organización) y te plantea que necesita un trabajo, no le podemos decir vení mañana o vení pasado, así le estamos diciendo a esa mujer que se quede dos o tres días más prostituyéndose”. Para Orellano es necesaria una legislación de la actividad “para que se logre diferenciar de una vez por todas y no se haga una cacería de brujas de todas las trabajadoras sexuales y además para no seguir cortando el hilo por lo más delgado y exponernos a nosotras, que ya de por sí somos un sector vulnerable porque no tenemos ningún reconocimiento de derechos y el trabajo sexual está en la total clandestinidad”. Para Varela, “hay que pensar en todas las dimensiones de cada contexto para ver cómo funciona el mercado y qué impacto tienen los marcos normativos sobre el mercado”. Mientras tanto, para las trabajadoras sexuales “que esto este debatiéndose ya es un logro porque sentimos que durante muchos años han hablado otras personas por nosotras, han pensando otras personas qué es lo mejor para nosotras y nunca han tenido en cuenta las voces de la trabajadoras sexuales”, concluye Georgina Orellano.

El establecimiento de un marco legal para la actividad aparece entonces como necesario. Pero también quedan muchos interrogantes pendientes: por ejemplo, si la postura abolicionista no peca de inocente al pensar que la prohibición va a hacer que el negocio de la prostitución desaparezca. Por otro lado también existen los interrogantes sobre si el regulacionismo parece desconocer los numerosos casos de trata y explotación sexual o cuál es el lugar del feminismo en esta discusión, así como si el debate en torno a la prostitución es una deuda pendiente del feminismo o si en definitiva estamos preparados como sociedad para debatir, sin prejuicios y sin moralismos, acerca del trabajo sexual.

Sandra Cabrera

AMMAR elaboró el primer registro de crímenes contra las trabajadoras sexuales. Durante la década del 2001 al 2011 hubo 23 mujeres trabajadoras sexuales asesinadas en Argentina y la mayoría de los casos quedaron impunes. Sin embargo, el número de víctimas es mayor porque “muchas situaciones de violencia o asesinatos de trabajadoras sexuales no se denuncian y aquellos que si se denuncian, las compañeras lo hacen sin identificarse como trabajadoras sexuales porque todavía hay mucho miedo y discriminación”. Un caso que llegó a los medios fue el de Sandra Cabrera, trabajadora sexual y dirigente de AMMAR Rosario, asesinada de un balazo en la nuca el 27 de enero de 2004 luego de recibir amenazas por haber denunciado a los jefes de la División de Moralidad Pública de la policía de la provincia por recibir coimas por parte de los prostíbulos, por agredir a las trabajadoras sexuales y por estar vinculados con la trata de personas y la explotación sexual de niños y adolescentes. El único imputado fue el policía Diego Parvulczyk con quien Sandra mantenía una relación. En junio de ese año fue procesado por “homicidio calificado con alevosía”. Sin embargo, cinco meses más tarde la Cámara de Apelaciones en lo Penal dejó sin efecto el procesamiento por considerar que las pruebas no son suficientes ya que los testimonios de las trabajadoras sexuales “no son válidos”. Días más tarde el juez es separado de la causa y reemplazado por Alfredo Ivaldi Artacho quien congela la causa. Finalmente en el año 2007 Parvulczyk es sobreseído por “falta de pruebas”. El caso de Sandra, como muchos otros quedó impune y las trabajadoras sexuales siguen sufriendo atropellos y vulneración de derechos.

Mar 24, 2015 | inicio

El 14 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó con 222 votos afirmativos la reforma del artículo 80 del Código Penal, mediante la cual el crimen de género pasó a considerarse como figura agravante del homicidio. Al año siguiente la cifra de asesinatos de mujeres aumentó, mientras en 2012 hubo 255 femicidios en 2013 llegaron a 295. ¿A qué se debe esta aparente paradoja?

La ley 26.791, denominada ley de femicidio, incorpora los incisos 11 y 12 al artículo 80 del Código Penal, que determinan la pena de prisión o reclusión perpetua para todo aquel que “matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” o a todo aquel que lo haga “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”. Asimismo, modifica los incisos 1° y 4° del artículo 80 y estipula la reclusión perpetua para aquel que “matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. Y además “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. Por último, la ley quita la posibilidad de la atenuación a todo aquel que tenga antecedentes de violencia de género. De esta manera, la ley no incorpora al crimen de género como una figura autónoma dentro del Código Penal sino como un agravante del homicidio. Además, cabe destacar que el término femicidio no es utilizado en la reforma, es decir, no se lo nombra como tal.

En Argentina no existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de femicidios ocurridos. Ante esto, el observatorio de La Casa del Encuentro elaboró su propio informe basándose en la información brindada por las agencias Télam y DyN y 120 diarios de circulación nacional y/o provincial, y las cifras son escalofriantes. El 63% de los femicidios fue perpetrado por varones que tenían o habían tenido una relación de pareja con la víctima: esposos, novios, amantes, ex esposos, etc. El principal rango de edad de las víctimas está entre los 19 y los 50 años. Natalia Barrios, trabajadora social y coordinadora del Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista (CAOPI) de La Casa del Encuentro explicó a la Agencia que esto se debe a que es el período “de desarrollo profesional, laboral, de socialización, es decir, la etapa de mayor decisión sobre tu cuerpo, sobre tus deseos, sobre tus proyectos. Y es ahí donde el hombre violento ejecuta el control y la violencia y probablemente el femicidio”.

Con respecto al lugar del hecho, la vivienda se convierte en el lugar más inseguro para las mujeres víctimas de violencia, ya que un 58,8% de los femicidios ocurrieron en una casa, ya sea el hogar compartido con el agresor o la vivienda de la víctima o del homicida. Mientras tanto, solo el 8,7% se produjo en la vía pública. Las modalidades de femicidios van desde el uso de armas de fuego (28%) hasta la utilización de líquidos inflamables (5%) pasando por armas blancas (23%) y golpes del agresor (16%). Por último, encontramos a las víctimas vinculadas, es decir, los hijos que pierden a sus madres y que en su mayoría son menores de 18 años. Para Barrios, “las familias [maternas] son quienes se hacen cargo, en el mejor de los casos, de estos niños. Pero también tiene que existir un estudio más profundo sobre esta realidad porque estos niños son víctimas colaterales de la situación”

Buenos Aires se posiciona como la provincia con mayor cantidad de femicidios. En el período de 2008 a 2012, de un total de 1223 asesinatos de mujeres, 384 ocurrieron en esta provincia. Más allá de la densidad poblacional, otra variable importante es que el informe de esta institución está basado en el relevamiento realizado sobre medios de comunicación, con lo cual todos aquellos casos que no tuvieron cobertura quedaron afuera. Además de la mayor disponibilidad de medios de comunicación que hay en Buenos Aires, Natalia Barrios agregó que en el interior del país “no sólo se juega la no perspectiva de género, el machismo y el patriarcado sino también las relaciones de poder, el ocultamiento”. Por lo tanto, detrás de las cifras del estudio seguramente hay muchas más víctimas. “A partir de esto estamos viendo la punta del iceberg. Si esto fuera una política donde se tomaran recursos de un modo integral, lamentablemente el número sería mucho más alto todavía”, agregó.

El femicidio es la manera más brutal de la violencia de género. Laura Manzotti, integrante de la Dirección de Comunicación, Información y Difusión del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), dijo a la Agencia que “el femicidio es la peor forma de violencia contra las mujeres y se debe al poder y la impunidad que el agresor considera que tiene sobre una mujer, a la cual ve como un objeto y no una persona”. En la misma línea, para Barrios, “la violencia de género es un problema de carácter social, estructural, político y cultural”. Pero la violencia de género no es sólo física sino también psicológica y simbólica. “Dentro del ámbito doméstico nos enseñan que el ámbito privado de la casa es para la mujer y el ámbito público es para el hombre. Desde pequeños existe una división sexista que nos vincula en una relación de poder totalmente diferente”, agregó Barrios.

Ahora bien, ¿por qué la cantidad de mujeres asesinadas va en aumento? ¿La modificación en el Código Penal fue suficiente o hace falta llevar a cabo otro tipo de políticas públicas destinadas tanto a la sociedad civil como a funcionarios y políticos? Según Laura Manzotti, “todos los organismos del Estado Nacional trabajan desde sus áreas particulares políticas públicas con perspectiva de género. Considerar que se pueden ‘terminar’ los femicidios es imposible. Lo que sí se puede hacer es continuar concientizando cada vez más sobre este tema.” Por su parte, Natalia Barrios subrayó la necesidad de políticas “donde la prevención realmente sea un marco”. Por lo tanto, “hay que trabajar en el ámbito educativo desde el nivel inicial, en la formación de todos los profesionales desde una mirada de género, en la implementación de mayor cantidad de refugios y finalmente que cuando una mujer logre hacer una denuncia, no sea revictimizada. Falta seguir trabajando en lo estructural, en lo social, en lo cultural.”

Más allá de las políticas públicas que se puedan implementar para garantizar un trato más igualitario, “vivimos en una sociedad patriarcal y el cambio cultural necesario para modificar estos paradigmas lleva tiempo”, planteó Manzotti. En tanto, Barrios sostuvo que éste “es uno de los cambios más difíciles y nos va a llevar muchísimo tiempo pero lo importante es que hoy empieza a existir otra mirada”. Por ejemplo, la denominación del tema es un tópico muy importante porque contribuye a la circulación de diferentes sentidos. “Considerar un femicidio como ‘crimen pasional’ es quitarle todo significado”, dijo Manzotti. Un avance importante ya ocurrió en los medios de comunicación, que dejaron de denominar a los asesinatos de mujeres como crímenes pasionales. En contraste, “el termino femicidio principalmente es un término político”, explicó Barrios, y contribuye a visibilizar la violencia de género en la sociedad.

Si bien hay algunos indicios de cambio cultural y se han implementado diversas políticas públicas que buscan garantizar la igualdad de las mujeres, todavía resta mucho por hacer. Las medidas de carácter represivo no alcanzan para detener la violencia de género porque sólo pueden implementarse cuando el femicidio fue consumado. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando para lograr un verdadero cambio en la vida cotidiana que es el terreno de las relaciones entre hombres y mujeres porque detrás de las estadísticas hay historias de vida.

Derechos humanos

Desde finales del siglo pasado, se empezó a concebir la violencia de género como una cuestión de derechos humanos. En el ámbito internacional, existen dos importantes antecedentes: la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Hacia la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (“Belem Do Pará”, 1994). En el ámbito nacional, en 2009 se sanciona la ley de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”. Dentro de esta política, se creó el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), organismo que trabaja en pos de la equidad de género brindando asistencia, charlas, seminarios, jornadas y formación en género.

El gobierno de la Ciudad demandó a la ONG Basta de Demoler por “daños y perjuicios”con una suma millonaria por haber presentado un amparo para preservar la plaza Intendente Alvear (Recoleta), ya que se pretendía demoler para construir la nueva estación de subte “Plaza Francia”. Al respecto, Carlos Blanco sostiene que la medida se realizó con la intención de “silenciar los reclamos y acallar las protestas”, al mismo tiempo que se convierte “en un medio de censura y disciplina social”.

El gobierno de la Ciudad demandó a la ONG Basta de Demoler por “daños y perjuicios”con una suma millonaria por haber presentado un amparo para preservar la plaza Intendente Alvear (Recoleta), ya que se pretendía demoler para construir la nueva estación de subte “Plaza Francia”. Al respecto, Carlos Blanco sostiene que la medida se realizó con la intención de “silenciar los reclamos y acallar las protestas”, al mismo tiempo que se convierte “en un medio de censura y disciplina social”.