May 20, 2015 | Entrevistas

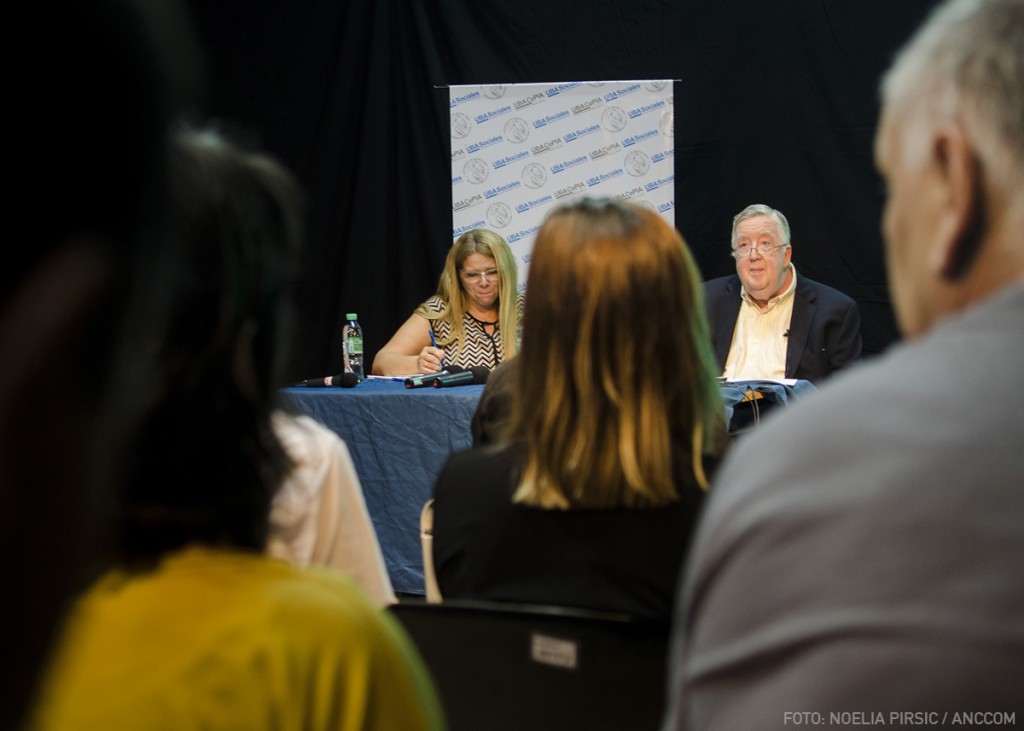

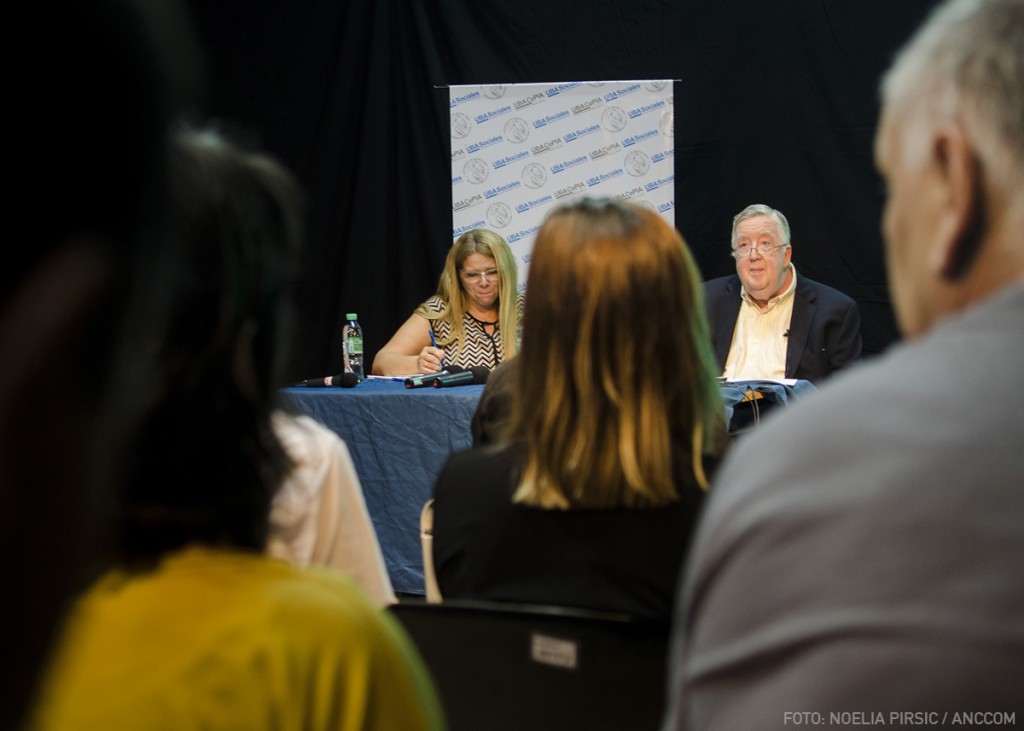

El estudio de televisión Gabriela David de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se llenó por completo ante la visita de James Rowe, editor durante 35 años del diario norteamericano The Washington Post, mundialmente recordado por el caso Watergate que hizo renunciar, en 1974, al entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

La charla El cambiante panorama del periodismo: un informe de EE.UU, organizada por la cátedra Jorge Gómez de la materia Taller de Expresión III, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, empezó a las 19 en punto en compañía de más de un centenar de personas.

Rowe, carismático y sonriente, empezó a hablar en un rudimentario español y prefirió mediar sus palabras a través de la traductora: “Gracias, hablo español un poco, muy difícil para un viejo aprender una nueva lengua, por eso voy a utilizar a mi traductora pero es posible que por momentos hable español (…) ahora inglés, más fácil para mí” (risas).

La charla trató sobre el surgimiento, en Estados Unidos, de agencias de noticias y sitios web periodísticos en línea sin fines de lucro, ante los problemas financieros que atraviesan los medios gráficos tradicionales con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde cada vez más personas prefieren leer desde sus pantallas.

Esta situación, comentó Rowe, generó una caída significativa en los ingresos de los medios gráficos tradicionales por publicidad. Sin embargo, éstos no desaparecieron por completo porque aún generan ganancias y, en algunos casos, se asocian a las agencias sin fines de lucro para trabajar en conjunto.

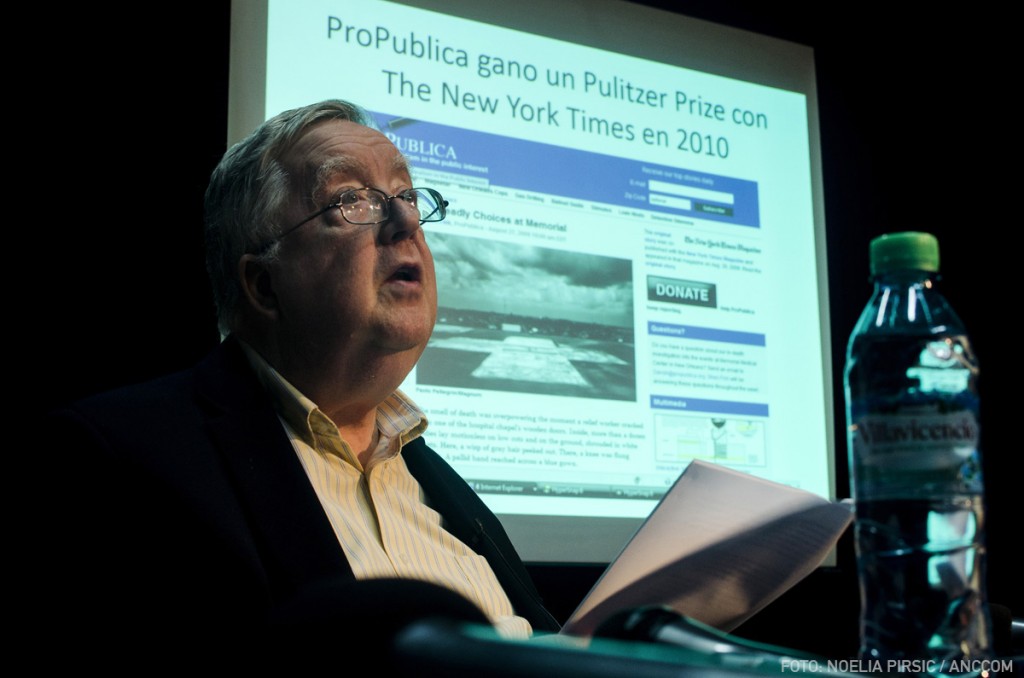

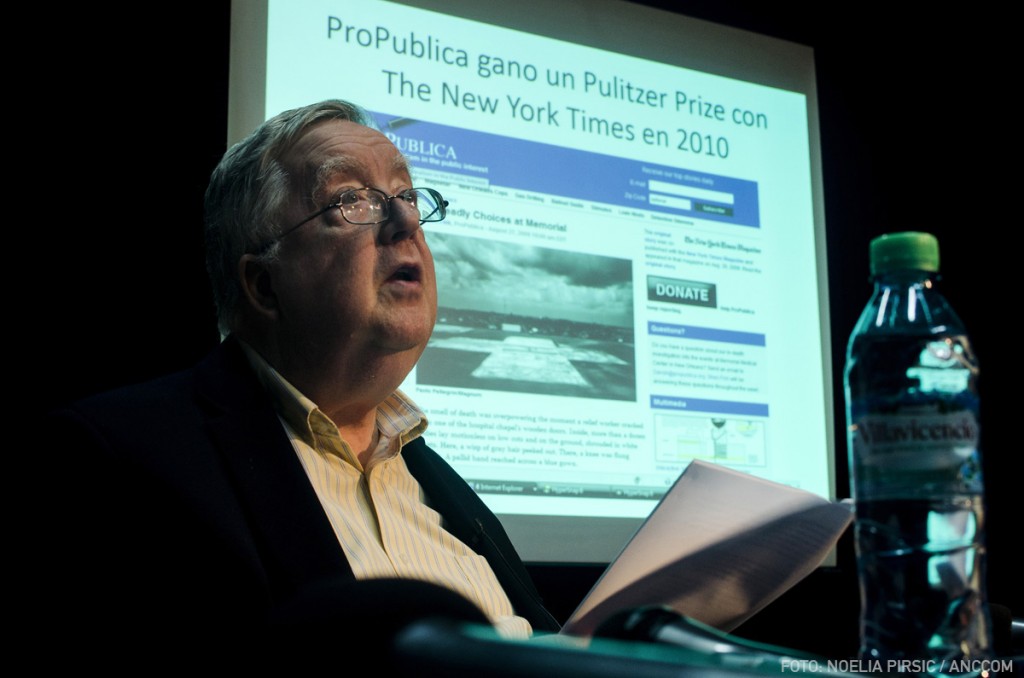

Es el caso de Propública, agencia de noticias independiente y sin fines de lucro, surgida en 2008 y radicada en Manhattan, Nueva York. Financiada principalmente por la Fundación Sandler. Cuenta con un equipo de editores a tiempo completo, los cuales realizan periodismo de investigación para luego entregar las notas producidas a las agencias tradicionales como CNN, Newsweek, USA Today y New York Times.

Rowe relató que dicha agencia ganó en 2010 el premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación, por el reportaje publicado en el New York Times en 2009 sobre las dosis letales de analgésicos que sufrieron enfermos terminales en el Hospital de Nueva Orleans en 2004, días después de la tragedia del huracán Katrina.

Con respecto al modelo de negocio que vendrían a ocupar estas agencias de noticias basadas en la web, comentó que hasta hoy no hay un acuerdo sobre el tema y en la mayoría de los casos se solventan a través de la figura del benefactor millonario.Y agregó que hay cientos de organizaciones miembros y sitios de investigación asociados a universidades que trabajan en conjunto con las mismas agencias.

Sin embargo, el fracaso financiero de estas organizaciones es un común denominador ante la imposibilidad de generar recursos propios y, se ven obligadas a cerrar o a ser absorbidas por otras más grandes, para dejar de lado el periodismo de investigación. En este sentido, se refirió a los valores sobre los cuales se coloca el contenido de estos nuevos medios sin fines de lucro como no partidarios e imparciales, lo que ubica al periodismo en el lugar de la objetividad pura. Para Rowe, éste sería el verdadero periodismo independiente.

En cuanto a las fuentes de ingresos que estos sitios necesitan para financiar sus investigaciones y los sueldos de sus redactores y editores, Rowe comentó que éstas deben cumplir con ciertas cuestiones éticas. El financiamiento permitido debe buscar fuentes de ingresos no relacionados con anuncios publicitarios, como donaciones de particulares o fundaciones, y subrayó el rol del benefactor como aquel que promueve la diferencia entre información no partidaria y la que genera una agenda propia.

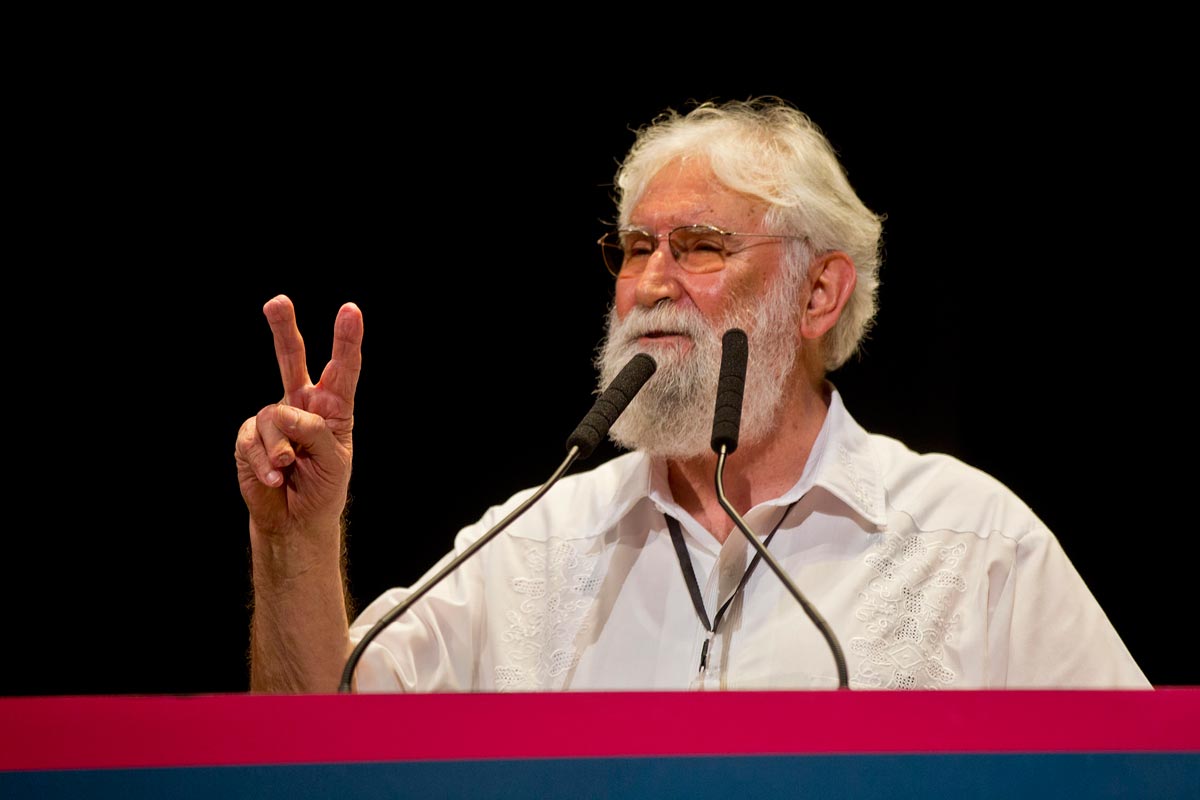

James Rowe dio el presente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

– Con respecto al tema de la intención de estos nuevos medios de generar una agenda propia o de transmitir una información no partidaria, ¿Cuál sería el elemento que diferencia ambas intenciones?

La diferencia es que si uno tiene una agenda que está tratando de promover, básicamente va a enfatizar cuáles son las bondades de lo que se intenta apoyar y minimizar cualquier noticia que sea de alguna forma perjudicial y eso, en vez de ser una noticia propiamente dicha, se transforma en propaganda. En mi opinión, hasta hoy, los benefactores de estos sitios web independientes, están interesados en transmitir noticias tal como las entendemos, y no en promover sus propios intereses.

En relación a esta diferencia, déjame darte un ejemplo: imaginémonos que el Partido Republicano en 1972 denunciaba el Watergate. Probablemente no habríamos visto las noticias que vimos en el The Washington Post porque las hubiésemos ignorado o buscado la forma de pintarlo un poco mejor de lo que era. Mucho de lo que es cobertura de agenda trata de enfatizar las bondades de tu versión y dejar de informar cualquier cosa que sea negativa. Mientras que la información no partidaria trata de evaluar qué es lo que en verdad sucede, dando las noticias que se tienen que dar. Podemos cometer errores, pero hay una diferencia entre eso y tratar de bajar línea.

Rowe retoma el tema de la financiación de estos sitios web y asegura que el origen de los fondos está a disposición de cualquier persona, puesto que figuran en listas públicas, siempre y cuando sean donaciones grandes. Sin embargo, refiere a que no hay ninguna normativa al respecto y expresa su posición frente a la regulación de los medios: “cuanto más se mete el gobierno a regular lo que son las noticias, más miedo me da”.

El ex editor del The Washington Post opinó que el periodismo de investigación debe mantener su independencia de quienes lo financian, y conseguir múltiples organizaciones financieras. Éste es, para Rowe, un problema aún irresuelto que atraviesan esos medios. Frente a esta dificultad, comenta que “el motivo por el cual el periodismo fue independiente en los Estados Unidos, fue porque se dieron cuenta de que la mejor forma de hacer dinero era lograr hacerse creíbles”.

– Al respecto de esa afirmación, ¿Cree usted que esa credibilidad pueda ser construida en base a noticias falsas o sólo potenciales, basadas en especulaciones mediáticas dirigidas a simpatizantes de ciertas ideologías?

Espero que no, es la única respuesta posible. Una de las cosas que hacía un buen diario era que, en la portada, trataba de tener noticias que, independientemente de que el lector fuera de izquierda o de derecha o de centro, en algún punto le hicieran cuestionar cuál era su posición. Ahora, con estas noticias que están orientadas a gente que piensa de una determinada manera, lo que hacen esos sitios es tener contenido que sólo refuerce su posición, y esto parecería contribuir a que la polarización sea cada vez mayor en vez de reducirse.

Quizás, no digo que sea cierto, pero quizás, lo que esté sucediendo es lo mismo que pasó con los diarios tradicionales hace 125 años: había muchos y se empezaron a fortalecer entre ellos. Tal vez hoy, tengamos una multiplicidad de webs que van a empezar a consolidarse hasta formar sitios en los que realmente les importe hacer bien su trabajo y que no les interese – como les interesaba a estos diarios de hace 125 años – apoyar al Partido Demócrata o al Partido Whig (Partido Liberal británico). Probablemente si estuviera vivo dentro de 50 años, vería sitios que resulten tan creíbles como The Washington Post, The New York Times o los periódicos más importantes de Londres.

Yo pienso que un medio de verdad se percibe como una organización que realmente está interesada en transmitir lo que pasa en la realidad, y no como una herramienta utilizada por algo o por alguien para lograr un determinado fin.

– Desde su modo de ver y ejercer el periodismo como una práctica puramente objetiva, ¿Cuál sería la relación entre la libertad de expresión y la ética periodística?

Para ser periodista se necesitan las dos cosas. Pero esta es una pregunta difícil, porque existe una relación entre ambas pero no es directa. No se puede ser periodista sin la posibilidad de tener la libertad de decir lo que uno tiene que decir. Para poder funcionar como periodista, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos éticos. El objetivo primordial de ellos es garantizar que las noticias que uno da sean justas e imparciales, siempre teniendo en cuenta que el objetivo principal del periodista es el lector.

– Frente al problema de modelo de negocio no definido para estas agencias y los fracasos financieros que describió, ¿Cree usted que el Estado deba tener un papel activo para financiar agencias de noticias, desde la perspectiva de servicio público?

No. El Estado tiene que mantenerse al margen del periodismo, porque el rol del periodismo es tratar de informar las cuestiones importantes y el Estado es la cosa más importante en cualquier país. Se puede ser crítico porque uno quiere dar una opinión honesta, pero no creo que el Estado tenga que jugar ningún papel en el periodismo. Lo que yo hago es hablar con las universidades y estoy contento por ello, pero no estoy dispuesto a hablar con ningún patrocinador del gobierno, ya sea en Estados Unidos, en la Argentina o en cualquier país del mundo.

– La pregunta iba dirigida al papel del Estado como diseñador de políticas públicas, en contraposición a gobierno que sólo las gestiona.

No identifico muchas diferencias entre uno y otro. No estoy seguro de que el gobierno deba meterse, prefiero que haya medios y periódicos honestos, que doce periódicos que estén preocupados por la mano que les da de comer. Estoy bastante familiarizado con lo que sucede acá. No quiero meterme en las cuestiones referidas a la Argentina porque, para hablar con absoluta honestidad, estoy en contacto con gente de distintos lugares del espectro. Ya sea con Sebastián Lacunza, editor del Buenos Aires Herald, con el que me tengo que reunir a cenar este jueves, o con el editor de La Nación. No conozco al editor de Clarín, pero sí a bastantes periodistas en Clarín. Daniel Santoro por ejemplo, es un muy buen amigo, lo conozco hace doce años.

Creo que los periodistas, sí lo son, tienen el mismo objetivo: honrar lo que está sucediendo de verdad. Creo que no deberían estar peleando entre ellos, sino perseguir los mismos objetivos. El problema es que hay algunos periodistas que les interesa más bajar su línea, seguir la línea editorial, que informar noticias y eso es todo lo que voy a decir al respecto, porque si no me voy a meter en problemas.

Frente a su decisión de dejar el The Washington Post opina: “yo creo en el periodismo y la decisión más difícil que tomé en mi vida fue irme del Post, porque realmente me pensaba jubilar a los 65 años, pero lo que me ofrecieron era bastante bueno y el futuro se veía muy negro para que yo no decidiera irme. Tenía una vida maravillosa ahí. Llegué a conocer esta parte del mundo de 1982 a través de las crisis económicas, ya que era el corresponsal de economía del The Washington Post para noticias internacionales.

– ¿Cómo ve el futuro del periodismo ante el avance de las tecnologías de la información y la comunicación?

Esta es una muy buena pregunta a la que tengo que responder con un no sé. Si hubiera dado esta charla en 2008 y hubiera tenido que predecir qué es lo que iba a suceder, me hubiera equivocado en un 90 por ciento y el riesgo ahora de que haga una predicción incorrecta es del 100 por ciento.

May 11, 2015 | inicio

Al marcar el 0800-444-2400 se escucha: “Se ha comunicado con la línea telefónica gratuita para alertar situaciones irregulares en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor déjenos su mensaje cuando oiga la señal”.

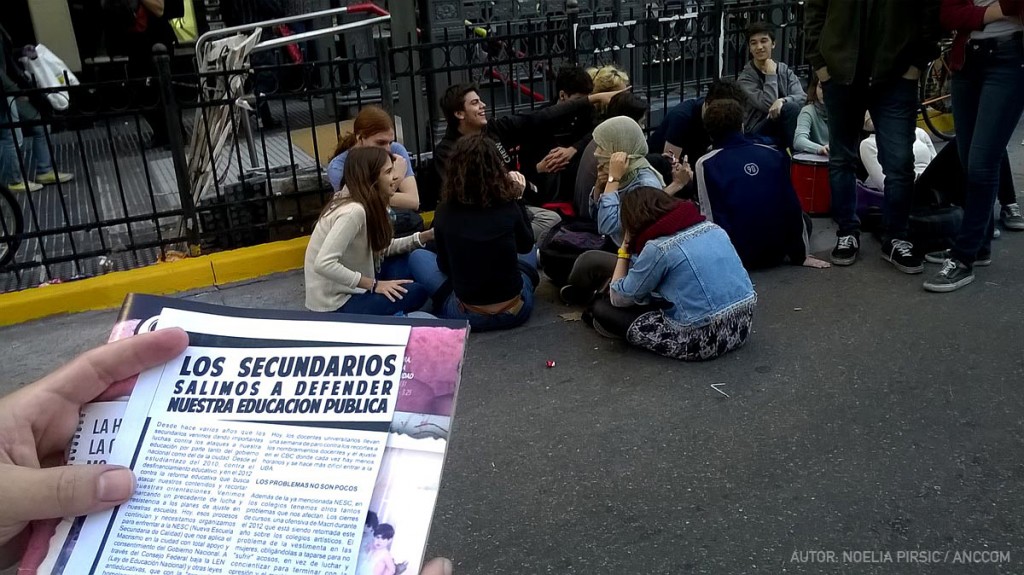

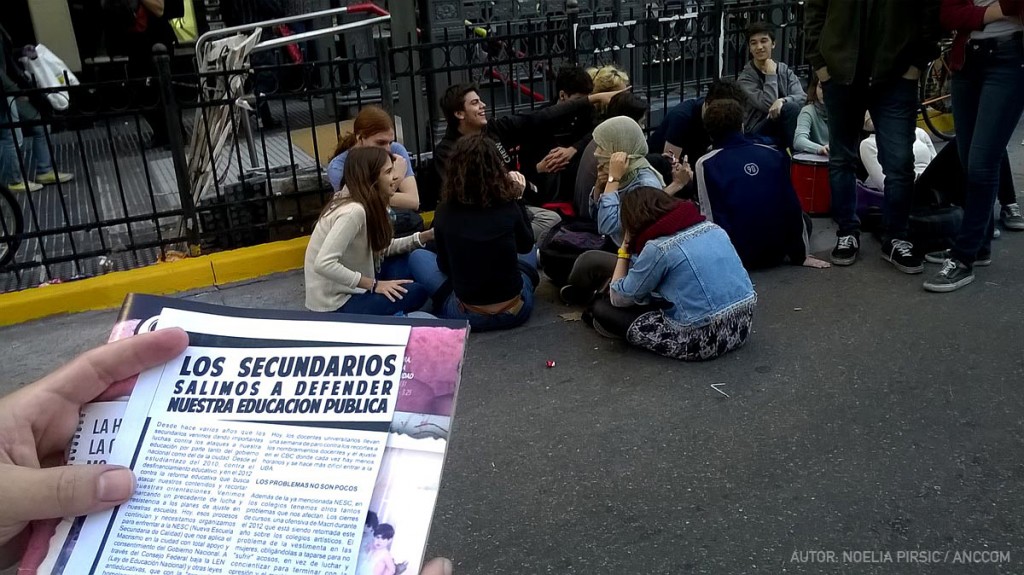

La implementación de esta línea telefónica gratuita por parte del ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, bautizada por los jóvenes como “0800 buchón”, generó gran repudio entre estudiantes y docentes desde su apertura en 2012. Ese mismo año el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) inició una causa en su contra que, a través de una acción de amparo, logró su restricción. Sin embargo, el 24 de febrero último, la justicia porteña hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad y permitió su pleno funcionamiento.

El INADI había interpuesto ante el Gobierno porteño (Expediente N° 45359/0) la acción de amparo, aludiendo al artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 2145, “por habilitar una línea de atención telefónica gratuita para recibir denuncias sobre ‘intromisión política’ en los colegios, en tanto dicha medida resulta violatoria de los derechos humanos, de libertad de expresión y de participación política de los alumnos, como así también por su potencial empleo para recabar información sobre la opinión de docentes, directivos y alumnos de dichos establecimientos”. Bajo esos argumentos se solicitaba su invalidez y se ordenaba hacer cesar la realización de su actividad. Asimismo, relataba que la implementación de la medida “amenaza de forma inminente el principio de no discriminación”.

Dos años más tarde, y dos meses antes de las PASO porteñas, la acción de amparo fue rechazada por parte de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires: “Atento a la generalidad y abstracción del planteo efectuado por la actora y toda vez que el agravio resulta hipotético, considero que existe ausencia de un caso en concreto, por lo tanto, no se observa actividad manifiestamente ilegítima por parte de la administración”. Desde entonces el 0800 “buchón” sigue vigente.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad expresan en dicha resolución que el objetivo de la línea telefónica es contar con un nuevo canal de comunicación con los alumnos, padres, docentes y toda la comunidad educativa en general “y su finalidad es reforzar la conexión entre los diferentes actores del sistema educativo con el Estado”. Sin embargo el “alerta de situaciones irregulares en las escuelas” y el “reforzamiento y conexión” del que habla el Gobierno porteño, al parecer van en otra dirección.

En este sentido, jóvenes militantes en escuelas secundarias alertan sobre los perjuicios de su reapertura. Ignacio Ibáñez, militante del Partido Obrero y Consejero graduado del Consejo Escolar Resolutivo (CER) de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, expresó que esta línea gratuita es “una aberración gigantesca y no tiene ningún tipo de justificación dentro de una democracia (…) que se haya formado una línea para poder denunciar a quienes hacen política es un problema grande.” Por su parte, Laura Marrone, asesora en educación del bloque de la Legislatura del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Legisladora electa en 2013 de la Ciudad de Buenos Aires, declara que “toda la educación tiene una impronta política porque es parte de la vida de la sociedad, de manera que esta persecución realmente es un atentado contra el derecho mismo a la educación”. Y amplía: “Es curioso que la realice un gobierno como el de (Esteban) Bullrich que acepta y promueve la existencia de la educación privada que es el lugar donde el adoctrinamiento ideológico impera por excelencia. Es decir, allí está naturalizado que exista un recorte ideológico del conocimiento en función de aquello que defina la empresa privada o la iglesia que dirige esa educación, sea ésta católica o judía”.

Azul Mosquera, militante del Frente Nuevo Encuentro y estudiante del Colegio Lenguas Vivas desarrolla: “Lo que hace el ‘0800 buchón’ es contrarrestar el laburo que nosotros venimos teniendo en términos de dar la batalla cultural en los colegios. ¿A qué nos referimos con dar la batalla cultural en los colegios? A politizarlos. Esta línea, lo único que hace es impedir el funcionamiento político y que la juventud se meta en política. Pone trabas porque el Gobierno de la Ciudad tiene un objetivo muy claro: la política, que ese término no exista. Eso es lo que quieren implementar con este ‘0800 buchón’ y es lo que vienen promoviendo en los últimos ocho años”. La militante insiste con el tipo de sujeto social que el macrismo fomenta: “Un sujeto no pensante, un sujeto no político y qué mejor que atacar las escuelas públicas, como día a día lo vienen haciendo (…) Es un paralelismo totalmente opuesto a lo que hizo el Gobierno Nacional, el kirchnerismo en los últimos 12 años, su objetivo siempre fue movilizar y concientizar a las masas y más que nada a la juventud”.

Por su parte, Federico Cantaluppi, militante del Partido Obrero en la agrupación la Izquierda al Frente y de los Trabajadores y actual Consejero Resolutivo del CER de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, disiente: “En la Provincia de Buenos Aires, en muchos casos, está totalmente prohibido -pese a que el Gobierno Nacional hace campaña diciendo que ellos son los motores de la organización de los centros de estudiantes- que los estudiantes hagan política partidaria (…) Es una política de conjunto que comparten los distintos gobiernos, de bloquear las iniciativas del movimiento estudiantil y la capacidad de los jóvenes de discutir política, y los problemas tanto educativos como a nivel nacional”.

Por su parte, Ibáñez plantea que “de la mano de esta situación, muchas autoridades (educativas) impiden el desarrollo de los centros de estudiantes y no les permiten desarrollar sus reuniones de delegados, sus asambleas, ni tampoco mantener sus espacios de centro de estudiantes”.

Efectivamente, lo político en las escuelas secundarias se encuentra en disputa. En este sentido, Lorena Pokoik, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y parte integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura Porteña expresa: «Donde Macri ve intromisión política, nosotros vemos participación política porque como dijo nuestra Presidenta: ‘El mejor lugar para los jóvenes es la política'». Y al respecto del 0800 opina: “Implementar un número de teléfono gratuito para denunciar la participación política de los jóvenes es inadmisible, pero viniendo del macrismo es coherente porque nos tiene acostumbrados a medidas persecutorias: señalar con el dedo a alumnos ‘desobedientes’ que se animan a pensar distinto, o confeccionar listas negras de estudiantes decididos a tomar una escuela en reclamo de mejoras edilicias.»

Laura Marrone comparte el rechazo ante la implementación de esta línea y expresa: “He denunciado el uso del 0800 que instaló el Gobierno de la Ciudad a través de su ministerio de Educación para la denuncia de los estudiantes por persecución política e ideológica (…) La campaña de delación vía el 0800 del PRO es un ataque a la juventud, a su derecho a pensar, a discutir sobre política y más, a organizarse por la defensa de sus derechos y propuestas políticas. (…) Nosotros estamos en contra, y creemos que los estudiantes y los docentes tienen derecho a expresarse políticamente y repudiamos esta decisión”. Asimismo declara que no pueden dejar de reconocer que cuando surgió el 0800 se dio el debate con la aparición de un fuerte movimiento estudiantil con tomas de escuelas que defendían los derechos que estaban siendo atacados por el Gobierno.

A dos meses de su reapertura y pese a no conseguir respuestas de Agustín Bavio, vocero del ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, el Gobierno porteño lo describe como un “canal abierto a las comunidades educativas”. Gran parte de esa comunidad espera que dentro de la escuela se cumpla el derecho humano de la libertad de expresión. Como lo manifiesta el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Abr 21, 2015 | inicio

La Ley 26.774 de Ciudadanía Argentina, más conocida como la Ley del Voto a los 16, promulgada el 1 de noviembre de 2012, se verá reflejada en las urnas el próximo 26 de abril en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) porteñas donde se elegirá a los candidatos de cada partido para los cargos a Jefe de Gobierno, Legisladores de la Ciudad y Comuneros de cada una de las 15 comunas que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Malena Rosemberg, militante no agrupada del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, considera que la ley del voto a los 16 “fue más una respuesta a una necesidad de los jóvenes de salir un poco de la militancia del Centro de Estudiantes, entender un poco más la política nacional y empezar a participar”. Cuenta que ya existía un número grande de chicos de 16 y 17 años organizados que militaban desde los Centros y que daban clases de apoyo y querían que se viera su militancia reflejada en las urnas.

En el mismo sentido, Verónica Lorenzo, Coordinadora de Parlamentos Juveniles del Mercosur del ministerio de Educación de la Nación explica: “Nosotros podemos definir desde el Ministerio de Educación que la sanción del voto a los 16 puso un piso a una ampliación de derechos que empezaba a ser una inquietud desde los jóvenes. Lo veníamos percibiendo a través de los foros de debate, del parlamento juvenil, de las reuniones de Centro de Estudiantes y varias cuestiones que veníamos trabajando. Estos debates constituían un tema de época con lo cual la ley vino a cerrar y a ponerle letra a la ampliación del derecho al voto”.

Con respecto a los cambios en la participación política de los jóvenes desde la sanción de la Ley de Ciudadanía Argentina, Rosemberg reflexiona sobre la necesidad de los jóvenes de prepararse más para la elección de un candidato. En lo personal asegura: “Todavía no sé a quién voy a votar, estoy en duda, estoy leyendo más el diario, buscando más información de cada uno en particular y no tan en general o tan cerrado en lo que es el ámbito del secundario”.

Si bien esta Ley amplía el derecho a voto de los ciudadanos desde los 16 años, por otro lado -según denuncian algunos jóvenes dirigentes- en ocasiones se ve limitada por acciones que el Gobierno de la Ciudad o las autoridades de los colegios ejercen sobre la actividad política dentro de los colegios secundarios.

Ignacio Ibáñez, militante del Partido Obrero y Consejero Graduado del CER (Consejo Escolar Resolutivo) de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini denuncia en este sentido: «Hay una gran cantidad de trabas frente a las cuales se encuentran los compañeros secundarios para poder desarrollar las actividades políticas en los colegios, porque tanto las autoridades como incluso la propia burocracia sindical docente está en contra de la organización política de los chicos y bloquean el desarrollo de las actividades, principalmente porque el movimiento estudiantil secundario se ha organizado históricamente por sus propias reivindicaciones y esto no se le escapa a las autoridades de los distintos gobiernos que ha tenido la Ciudad”.

Soledad, presidenta del Centro de Estudiantes, Colegio Nacional de Buenos Aires.

Por su parte, Sol Verónica Gui, militante de Oktubre (UJS/PO + Independientes) y Presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires declara: “Los partidos políticos que se presentan en estas elecciones tienen que llevar a cabo una campaña al interior del movimiento secundario yendo a los colegios, piqueteando, pasando prensa, volantes, haciendo carteles, haciendo que las agrupaciones que integran los colegios traigan candidatos”. Y agrega que esta labor se dificulta porque “el macrismo lleva adelante una política de regimentación que impide a los partidos realizar actividades dentro de los colegios».

Desde la labor docente, Lucrecia Lobo, Profesora de la Escuela Nº 7 DE Nº 9, María Claudia Falcone, expone que existe un tema de temor dando vueltas. Al respecto opina que cualquier impedimento a la militancia dentro de los colegios secundarios depende de sus directivos y no tanto del Gobierno de la Ciudad: no está bien vista la militancia orgánica.

Desde el Centro de Estudiantes de la escuela donde trabaja Lobo, las actividades políticas, como pasar por las aulas, se realizan con total normalidad con la excepción de que algún directivo, bajo su libre criterio, decida su restricción en cualquier momento. Expresa que desde su experiencia no hay ningún tipo de censura y que la práctica política facilita la organización de los jóvenes.

Opina, de cualquier modo, que la mirada del Gobierno de la Ciudad incide pero que los estudiantes no se dejan amedrentar y piensa que cualquier restricción no tiene ningún asidero legal. Explica que el Gobierno porteño intentó, en algún momento, intervenir en la estructura de los Centros de Estudiantes pero no lo logró y que los jóvenes siguen con su estructura, con un Presidente y con la Asamblea, donde participan todos los jóvenes.

Ignacio Ibáñez, con respecto a las dificultades que encuentran los jóvenes militantes en su práctica política cotidiana expresa: “Es muy importante que en todos los colegios secundarios se pueda dar un debate profundo, real, de las alternativas políticas que se presentan en esta elección. Es importante que todos los jóvenes intervengan activamente, cosa que hoy es bloqueada por parte de las autoridades y por parte incluso del gobierno en los colegios».

Sol Verónica Gui denuncia además que en las elecciones se desarrolla una fuerte regimentación política del conjunto de los Centros de Estudiantes de toda la Capital, ya que “no sólo se aprobó el ‘0 800 buchón‘ -pese a que sea inconstitucional y básicamente permita a quién quiera, llamar anónimamente para denunciar que tal o cual militante desarrolla actividad política en los colegios- sino que no nos dejan pasar por cursos o pintar carteles, y las autoridades nos amenazan con sancionarnos».

Ya habiendo pasado por la experiencia del voto a los 16, y desde una militancia no partidaria, Paula García Strauss, de 18 años, se manifiesta a favor del voto joven, aunque confiesa que la sanción de la ley no influyó mucho en ella porque no tenía una posición formada ni una idea clara por quién votar dos años atrás. “A los 16 fui a votar, pero debo admitir que fui más por tener la experiencia de haber votado que por el interés en sí, no porque no me interesen las elecciones sino porque no tenía una idea específica de a quién votar y la militancia en sí no me interesa mucho”.

Estudiantes Colegio Nacional de Buenos Aires en asamblea.

Piensa que la militancia es una práctica muy positiva para la juventud porque a través de ella se puede ejercer la toma de decisiones y la expresión del pensamiento propio, pero le molesta cuando ésta se convierte en un discurso de guión donde no cabe la crítica y se cae en el fanatismo: “Prefiero militar a través del arte que es lo que hago, que es otra forma”. Sin embargo, cuenta que en sus compañeros que militaban partidariamente la Ley resultó significativa: “Para ellos fue un cambio porque eran militantes y tenían una idea bien formada, les interesaba formar parte de la democracia y decidir quién podría estar en el gobierno”.

En este sentido, García Strauss observa que la Ley es optativa justamente para que los jóvenes que militan puedan expresar sus ideas en las urnas. “Hay jóvenes que eligen vivir su vida militando y pensando en la política y hay jóvenes que eligen posponerlo para cuando supuestamente sean adultos, es darle la oportunidad a esos jóvenes que eligen vivir su juventud de esa forma”.

Por su parte, Malena Rosemberg deja ver algo de la implicancia de la Ley en la actitud de aquellos jóvenes que no militaban o no les interesaba el Centro de Estudiantes a través de la experiencia con sus propios compañeros: “Ahora que tienen que votar, si lo hacen, lo van a hacer porque les parece que es algo que está bueno para el país y tienen inquietudes más grandes, preguntan, ya no les causa tanto rechazo”.

La funcionaria Verónica Lorenzo agrega que dentro del Ministerio, si bien no hay un programa específico relacionado con el voto a los 16, sí se tomaron el trabajo de incluir componentes que dieran a conocer la Ley mediante cuadernillos, talleres, acciones concretas y espacios de debate propiciados por el Ministerio, así como también la Ley de Centro de Estudiantes. “Nosotros sentimos como Estado que debemos acompañar y hacer visibles estas dos leyes para que los jóvenes puedan tomar sus propias decisiones, más allá de los colores políticos, pero que definan con conocimiento de causa la decisión que van a tomar. Y en vista del crecimiento en el ejercicio democrático que han tenido nuestros chicos, creemos que ellos pueden decidir a quién votar. El debate que se viene y que ellos están proponiendo en este momento es que también tienen derecho a ser elegidos. Un desafío que se dará en los debates venideros”.

Sin duda, la ley del voto a los 16 amplió la participación política de los jóvenes que ya militaban en los colegios secundarios pero también generó un espacio de debate entre los que no lo hacían, además de promover desde el Estado una campaña de concientización ciudadana en el conocimiento de sus derechos políticos que ha logrado un alto nivel entre los jóvenes. Este domingo 26 de abril será el comienzo desde la Ciudad de un agitado calendario electoral que dará a conocer si la participación joven hará o no la diferencia.

Abr 19, 2015 | destacadas, inicio

Latinoamérica es hoy un modelo para Europa, para esa crisis que golpea a su pueblo con la aplicación de políticas neoliberales, esas que recortan derechos y agrandan la brecha social. Esta historia ya se vivió y sobrevivió en la región desde los setentas, noventas y principios del siglo XXI y en algunos países prevalece hasta nuestros días. En algunos otros, a raíz de la experiencia de grandes crisis acompañadas de movimientos sociales de igual dimensión, generaron el replanteamiento del escenario y la reconstrucción de esos Estados destruidos por el neoliberalismo.

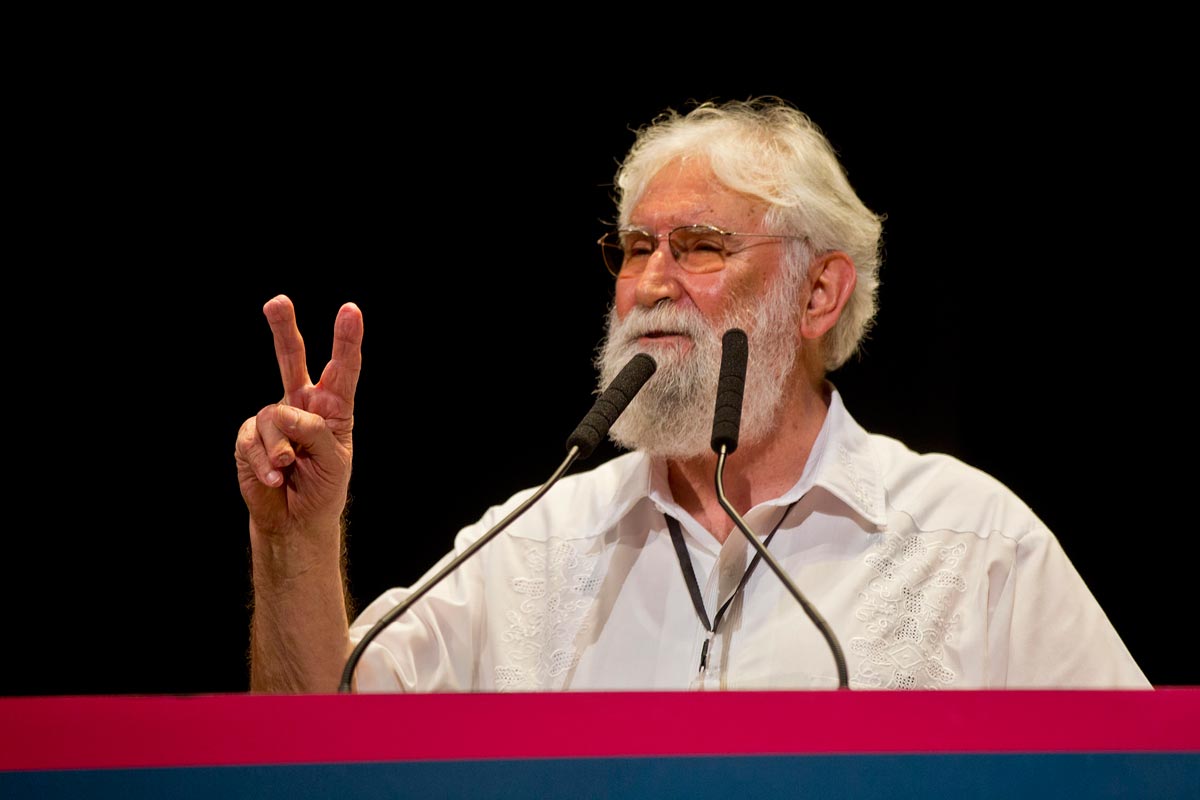

Hace pocos días, en conferencia de prensa que el Ministerio de Cultura de la Nación organizó a propósito del Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad, el teólogo, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño Leonardo Boff; el historiador, analista político, licenciado en Filosofía, doctor en Ciencias Sociales y escritor venezolano Vladimir Acosta y el filósofo brasileño y doctor en Ciencia Política, Emir Sader, opinaron con respecto a estos procesos de reforma de las políticas neoliberales en algunos países de la región.

Sobre la Iglesia Católica

Lo que tienen en común las políticas que llevaron a cabo dichos países, o más precisamente, dichos gobiernos, es la lucha por el oprimido, por el desposeído de derechos, acuerdan los tres pensadores. En esta línea, Boff, uno de los fundadores de la teología de la liberación, expresa: “La teología de la liberación no es una disciplina, es una manera, un método de hacer teología, arrancando desde el oprimido, entendiéndolo como un empobrecido que sufre. Esa teología nació escuchando al oprimido afroamericano, a las mujeres, a los indígenas. Tiene una extrema vigencia mientras existan pobres en el mundo”. Y amplía: “A partir de esa dimensión religiosa, se da el compromiso con los derechos de los humildes, de los pobres. (…) El primer derecho es a la vida, el pobre no tiene política, no puede hablar, primero hay que garantizarle los medios de vida”. En este sentido, Boff destaca el papel que debería tener la Iglesia y la dimensión que toma, según su parecer, con el papado de Francisco: “El Estado tiene que hacer justicia social, ninguna solución es eficaz para los pobres si no incluimos a los pobres, sino caemos inmediatamente en el asistencialismo. (…) Yo creo que este Papa (Francisco) está haciendo una reconciliación. Es el primero en la historia de la Iglesia que reúne a los movimientos sociales de Roma en la Academia de Ciencias para saber cuáles son las causas de la pobreza».

Vladimir Acosta discrepa acerca de los cambios que pueda generar la Iglesia frente al oprimido: “La Iglesia Católica realmente es de piedra, ahí no se puede modificar nada, la Iglesia es un partido político. ¿Cómo se discute con quien es el vicario de Jesucristo, con el representante de Dios en la tierra? No hay manera que pueda haber democracia, se pueden hacer retoques pero no modificar la estructura, y aunque la Iglesia no tiene hoy el poder para quemar vivos a los disidentes, tiene el poder de excomulgarlos, de arrinconarlos como le pasó a (Gustavo) Gutiérrez, el promotor de la teología de la liberación. La Iglesia no se modifica, o se acepta totalmente lo que dicen las autoridades puesto que su poder viene de Dios, o uno tiene que salirse antes de que lo califiquen de hereje y lo excomulguen. No dudo de la buena voluntad del Papa Francisco pero a la Iglesia sólo se le pueden hacer retoques, no cambios estructurales”.

Vladimir Acosta participa de El Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad.

Foto: Prensa Cultura Nación

Sobre humanismo, solidaridad y derechos

En relación con los derechos del oprimido, Emir Sader opina sobre cuál debería ser la respuesta latinoamericana frente a la ideología norteamericana del consumismo predominante: “Hay que recomponer una idea de solidaridad social. El neoliberalismo produjo una desolidarización de la gente, cada uno arregla lo suyo a expensas de otro. Es muy significativa la idea generalizada de que no hay que pagar impuestos, sin pensar a quiénes se está transfiriendo renta. Siempre está la idea muy unilateral de que se está pagando al Estado. Hay que ver qué es lo que el Estado está haciendo con eso. Cuando se cortan recursos parece que la gente queda contenta. Pero, ¿qué es lo que se está cortando? Becas de estudiantes, auxilios a la salud pública. Aquí la prensa tendría un papel importante para decir a dónde van los impuestos, qué pasa con el presupuesto. Ese es un aspecto, pero lo fundamental es ayudar a crear una ideología de solidaridad humanista en contraposición a la idea que cada uno se arregle por sí mismo compitiendo con los otros”.

A esta necesidad de recomponer los lazos solidarios, el brasileño Boff agrega la idea de una solidaridad ecológica: “Las discusiones políticas casi no entran en la cuestión ecológica. Si uno escucha a la propia comunidad científica norteamericana, no hay duda de que si no hacemos nada a partir de ahora, a mediados de este siglo habrá un calentamiento abrupto donde las formas de vida de hoy no van a subsistir y la mitad de la humanidad va a desaparecer. ¿Quién discute eso en la política? Nadie. Eso amenaza a todos, a ricos y pobres. Hay que introducir a la ecología como un discurso político, no como el de algunos que se preocupan por la sustentabilidad de la tierra, no, el discurso es: ¿Qué futuro tiene la humanidad, la vida?”. En esa línea, Acosta agrega que la frase de los neoliberales de que el capitalismo es el fin de la historia podría no ser una frase equivocada, pero no porque no hubiera más historia sino porque no habrá más planeta.

Sobre los medios de comunicación

El rol de los medios de comunicación frente a la democratización de la opinión pública es una reflexión que recorre el discurso de todos los intelectuales consultados. Sader da su punto de vista: “Democracia es también acceso a la formación democrática de la opinión pública. Que no sean sólo algunas familias las que hablen para el resto de la sociedad, sino que toda la gente pueda pronunciarse desde puntos de vista diversos. Que no exista lo que (Noam) Chomsky dice de la ‘fabricación de la opinión pública’ sino que sea una construcción democrática, pluralista, con múltiples voces”. El brasileño también apreció la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina y manifestó la necesidad de su plena aplicación: “Es indispensable que así sea. En Brasil, si depende del Congreso, no (avanzará) porque es conservador, pero hay muchas vías para avanzar. El gobierno se está descentralizando, está aplicando normas constitucionales que impiden el monopolio en los medios de comunicación, está fortaleciendo radios, televisiones públicas y radios comunitarias. Esas son vías perfectamente posibles de avanzar sin una ley en el Congreso”.

La idea de Patria Grande

Los intelectuales advierten que los cambios implementados que han logrado la ampliación de derechos en América latina, podrían estar en peligro ante el avance de las derechas. En el contexto de las próximas elecciones presidenciales en Argentina, Emir Sader afirma: “Una cosa es un cambio dentro de la continuidad del modelo y otra es la ruptura. Entonces, las candidaturas que se plantean significan cosas distintas, aunque individualmente podrían asemejarse entre sí, pero hay que ver el grado de compromiso que tienen con el rescate extraordinario que hizo el kirchnerismo de la peor crisis que la Argentina ha vivido en su historia. Ese es el tema central, cómo se posicionan frente a eso para darle continuidad a un modelo de desarrollo con redistribución de renta, o (pretenden) volver a la prioridad del ajuste fiscal y las políticas de libre comercio.” Y advierte: “Ese es el tema fundamental sobre el que los argentinos deben pronunciarse: si quieren continuidad, perfeccionando, avanzando, adecuando el modelo o quieren una ruptura que sólo significa el retorno al pasado y no proyecta ninguna alternativa de futuro desde las oposiciones de derecha latinoamericanas”.

Emir Sader en el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad. Foto: Prensa Cultura Nación

Con respecto a las últimas declaraciones de Estados Unidos hacia el gobierno de Venezuela, Sader explica: “Para Estados Unidos en su megalomanía imperialista, siempre tiene que diabolizar: Unión Soviética, Stalin, Cuba (…) Cuando normaliza relaciones con Cuba tiene que profundizar la diabolización de Venezuela”. Boff, por su parte plantea al respecto: “El discurso de la derecha no acepta la democracia, tiene un verdadero odio al pueblo que ha dejado de ser pobre. No le temen a las masas ignorantes, le teme a los pobres que piensan porque proponen sus derechos y cuestionan la hegemonía, la dominación. Si uno pregunta ¿En dónde está la esperanza y las fuerzas que llevan a la sociedad a otro nivel? Está en las fuerzas populares, porque las fuerzas de la dominación repiten más de lo mismo y tienen que usar la fuerza para imponerse porque ya no les alcanza con un discurso que apoye su proyecto. Ya no se acepta más el tipo de dominación que había antes, no se acepta más, tenemos que negociar, hacer el gana gana, no el gana pierde y esa es un poco la estrategia que está surgiendo en América latina que evita las violencias políticas y militares, hay violencias sociales enormes, pero se evitan enfrentamientos que serían malos para el proceso”.

En esta dirección, Acosta considera: “Se trata de rescatar la idea de la Patria Grande y la solidaridad entre todos nuestros pueblos y todas nuestras luchas, porque en este momento de avance del imperialismo y las derechas -que son unas derechas mercenarias financiadas por los Estados Unidos y que hacen sus políticas por encima de los intereses de su país- se ha caído un poco en que cada uno de estos procesos tiene sus propios problemas y se han concentraron en resolverlos solos. Y la idea matriz es que hay que pensar que son procesos hermanos que luchan por las mismas causas, con sus propios matices, pero que luchan por la causa de los pobres, de los oprimidos, de los débiles, para darles derechos, recursos y llamarlos a defender eso. Como lo que pasó después de la Independencia, todos ganamos porque estábamos unidos y derrotamos al Imperio español y después cada uno tomó su rumbo y terminamos re colonizados por ingleses y luego por Estados Unidos. Una unidad se hace absolutamente indispensable, hay una gran tarea de recuperar el hecho de ver nuestra patria como una Patria Grande, como una patria que es única y de todos nosotros y no por separado. Esto es una tarea permanente, independientemente del frente donde se esté, es la causa de América latina y la tenemos que seguir defendiendo”.

Abr 1, 2015 | destacadas, inicio

Amables árboles le dan la bienvenida al visitante que pasea por los caminos del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Avenida del Libertador 8151, uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionó entre 1976 y 1983 en el país. Inmóviles y apacibles fueron testigo de los horrores vividos hace más de tres décadas, durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Bajo sus ramas, pasaron alrededor de cinco mil personas llevadas a la fuerza, desaparecidas y, el 90 por ciento, asesinadas por razones políticas.

Desde 2003, la recuperación del predio fue asumida como política de Estado y desde 2004 conforma el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Espacio Memoria). Desde ese momento es dirigida de manera conjunta entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los Organismos de Derechos Humanos. Muchos de ellos cuentan con su espacio de trabajo en el predio: la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S.; la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo; el Ecunhi de Asociación Madres de Plaza de Mayo, entre otros y existen otros espacios promovidos por el Estado como el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural de la memoria Haroldo Conti o el flamante Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, inaugurado el 10 de junio de 2014.

El museo

Jorge Giles, director del Museo Malvinas, asegura: “El sentido que tiene la instalación del museo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos es el de evitar definitivamente que la memoria popular se siga fragmentando. Nosotros queremos colaborar, queremos aportar a la unidad de todo el campo popular y a la unidad de esa memoria colectiva de nuestro pueblo”.

Por su parte, Valeria Barbuto, integrante del Órgano Ejecutivo y en representación del directorio de Organismos de Derechos Humanos en el Espacio Memoria, explica el sentido que tiene la construcción del Malvinas dentro del predio: “Para nosotros es muy importante que todas las instituciones que están en el predio sean parte de un trabajo conjunto en donde todo el Espacio, pero también cada una de ellas, tengan como objetivo pensar que a partir de situaciones de nuestro pasado podamos debatir, reflexionar y generar conciencia sobre situaciones de nuestro presente”.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA).

Para llegar al Museo Malvinas hay que recorrer las nueve cuadras que lo separan de la entrada. En medio de los clásicos edificios de techos altos se descubre imponente el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, con grandes y brillantes ventanales. Su construcción se realizó considerando las características de los museos modernos, interactivos y educativos.

En la entrada un hombre muy amable invita a pasar. En cuestión de segundos una mujer brinda una guía para realizar el recorrido a seguir. “El museo está pensado en cuatro estaciones: La estación de la vida donde conocemos las riquezas naturales de nuestras Islas; La estación de la pasión donde presentamos a aquellos personajes que han influido con su pasión en la historia de Malvinas; La estación de la muerte donde se cuenta el contexto de la guerra (en 1982) así como el homenaje a los caídos; La estación de la resurrección donde a partir del regreso de la democracia Malvinas se convierte en una causa regional latinoamericana. Luego tenemos la mediateca donde hay mucha información acerca de imperialismo británico y descolonización a través de grandes pantallas táctiles. El recorrido termina en El Puente de la Soberanía donde van a poder ver las Islas Malvinas en el espejo de agua y el crucero General Belgrano que fue hundido por los ingleses y ocasionó la muerte de la mitad de los caídos. Finalmente hay una sala de juegos de Zamba -el personaje del canal educativo Pakapaka- para los niños, y un capítulo visitando el museo muy didáctico”.

Al caminar sobre el reluciente piso de mármol de planta baja lo primero que se ve es la Sala Prólogo. Un espacio circular donde a través de una pantalla de 360 grados se recrea en algunos minutos la historia y ambiente de las Islas. Al salir, sobre las paredes de la misma se expone una línea de tiempo con la historia del descubrimiento y usurpación de las Islas que va del año 1520 hasta nuestros días. Las Islas fueron codiciadas por ingleses, franceses y holandeses, pero fueron los españoles quienes ejercieron en ellas una jurisdicción permanente desde 1774. La Revolución de Mayo y la declaración de Independencia dieron fin a la dominación española y permitieron que las Malvinas pasen a ser territorio nacional. Hasta que en 1833 fueron ocupadas por la fuerza por Gran Bretaña hasta el día de hoy.

Y es que la Independencia de España se logró en 1810 y es ahí donde Malvinas debió recuperar -como todo el resto del territorio- su soberanía argentina. En este sentido el director del museo explica que “el nacimiento de la patria tiene más de 200 años, por lo tanto Malvinas tiene también la misma historia (…) nuestra memoria popular y nuestra memoria colectiva se debe remontar a ese nacimiento y desde allí seguir el paso a paso de Malvinas”.

Actividades

Para visitar la primera estación hay que subir al primer piso y se recorre un gran espacio que contempla actividades culturales programadas o muestras temporarias. Este jueves 2 de abril al conmemorarse el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas se desarrollarán actividades libres y gratuitas a partir de las 17 horas. Estará la obra teatral Malvinas, un amor soberano a cargo del equipo de guías del museo, la presentación del grupo de música de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Sinfonía Popular, la realización de un mural a cargo de Aníbal Cedrón y finalmente un recital de León Gieco, Raúl Porchetto y artistas invitados, promovido por el movimiento Arte por la Paz.

Vida

Al subir por las escaleras eléctricas aparece la sala Geografía, flora y fauna de Malvinas con un gran lobo marino disecado y variedad de aves. Al lado, una gran pared contiene una pantalla que simula ser un acuario, muestra la vida debajo del agua, la diversidad marina así como la riqueza de los recursos naturales usufructuados en las Islas. Allí se exponen los argumentos geográficos por los cuales las Malvinas son parte de la Patagonia.

Más adelante se proyecta el documental Soberanía y Geopolítica. Explica como la pesca es la principal fuente de ingreso de los isleños gracias a las ilegítimas licencias que el Reino Unido otorga a grandes empresas extranjeras. Denuncia que los ingleses han explorado la zona en busca de hidrocarburos desde los años setenta hasta hoy y han licitado su exploración a empresas que no podrían hacerse responsables ante cualquier desastre ecológico. Expone que las Malvinas son para los británicos el camino a la Antártida, la mayor reserva de agua dulce del mundo. Señala también a Monte Agradable, como la principal base militar británica en las Islas. “La Argentina denuncia permanentemente ante la ONU los ejercicios militares británicos en las Islas Malvinas. La sola presencia de una base militar constituye una exhibición de fuerza belicista en una región de paz: América del Sur”, concluye el documental.

Paradójicamente el 25 de marzo último, un día después del día Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el Ministro de Defensa británico en el Parlamento de su país declaró el aumento del gasto militar en las Islas a razón de una presunta “amenaza argentina”. El Gobierno argentino reiteró que el único camino para resolver la cuestión es el diálogo y no las armas.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA).

Pasión

Raymundo Gleyzer, desaparecido durante la última dictadura y primer cineasta argentino en viajar y filmar las Islas, tiene su propia sala. En ella se reproduce desde un antiguo proyector sus películas sobre Malvinas donde muestra la vida de los isleños así como su entorno natural, narrado con su voz en off.

Luego, desfilan el gaucho Antonio Rivero, un peón rural que se rebela en defensa de la soberanía argentina; Miguel Fitzgerald, el primer piloto civil argentino en volar allí e izar la bandera nacional, entregar una proclama y regresar al continente, a riesgo de perder la vida. El avión original cuelga del techo de la entrada principal.

Más adelante, Arturo Illia y la Resolución 2.065 donde Argentina en 1964 presenta ante la ONU las razones históricas y legales de su soberanía y propone el diálogo con el Reino Unido. Al año siguiente fue aprobada e invitó a ambos países a iniciar negociaciones. La dictadura militar con su decisión bélica y la actitud colonial británica destruyeron este avance pacífico hacia el entendimiento.

Finalmente, Dardo Cabo y la Operación Cóndor, el joven peronista que en 1966, junto a otros 17, secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas. Al llegar a Malvinas y al igual que Fitzgerald izaron siete banderas argentinas y entonaron el Himno Nacional. Una de ellas la encontramos en una gran pared de vidrio. Luego fueron capturados y encarcelados por la dictadura de Onganía.

Al llegar al final de la sala está el sector Mujeres de la Patria donde se destaca el papel de distintas luchadoras que se resistieron al colonialismo. Entre ellas: Juana Azurduy, Manuela Pedraza y Martina Céspedes entre otras y Mujeres en Malvinas como María Sáez de Vernet, Matilde “Malvina” Vernet, María La Grande, María Cristina Verrier y las seis enfermeras que auxiliaron a los heridos durante la guerra, entre otras.

Muerte

Una pasta de dientes Kolynos deformada, una crema Gillette, una máquina de afeitar, un pedazo de cepillo de dientes, unas botas negras que se desintegran tras el vidrio, una guitarra, uniformes y cascos son algunos de los objetos personales que demuestran las duras condiciones en que combatieron los valientes soldados en la sala La vida en la guerra. Junto a ellos, la revista Gente titula “Estamos Ganando”, o muestra una gran portada del rostro del Papa Juan Pablo II que promete llegar a la Argentina en guerra para lograr la paz. Frente a esta sala hay una gran cantidad de televisores de los años ochenta uno encima del otro, que reproducen los programas periodísticos de la época, algunos sólo muestran la lluvia de una transmisión sin señal.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA).

La exposición exhibe el rol que jugaron los medios de comunicación al ocultar información y estimular un triunfo falso sobre las expectativas sociales y con ello mejorar la imagen de los militares ante la sociedad. En paneles exponen los titulares más relevantes de ese momento: La Nación del 15 de junio de 1982 titula “Se ha producido un alto al fuego y deben acordarse sus condiciones” y Clarín el 18 de junio con un simple “Cayó Galtieri”.

Detrás de una gruesa cortina negra está La sala de los caídos. En ella se expone una gran foto del Cementerio de Darwin en Malvinas donde yacen algunos de los cuerpos de los 649 soldados argentinos que murieron durante la guerra. Además hay pequeñas pantallas digitales en movimiento que muestran el rostro, nombre y rango del soldado caído. También aclaran que a todos no se les rinde homenaje pues algunos Generales cometieron violaciones a los derechos humanos durante la guerra.

Al final se encuentra La Sala de las tres plazas donde se proyectan las movilizaciones populares hacia Plaza de Mayo como respuesta a la guerra en tres episodios: 30 de marzo de 1982; 2 y 10 de abril de 1982 y 14 y 15 de junio de 1982.

Este recuerdo doloroso de la guerra es parte de la historia de Malvinas y está presente para rendir homenaje a quienes murieron allí. “Más allá de haber distintas memorias, hay una sola que es la del pueblo y la Nación argentina y no una memoria de lo bélico como quiso instalar la dictadura”, dice Jorge Giles. “Nosotros tenemos que romper con ese paradigma, nosotros tenemos que volver a recuperar la causa Malvinas como parte de la historia larga de la patria”.

Resurrección

La última estación trata de expresar el retorno de la democracia en 1983. El Informe Rattenbach, desclasificado y difundido en 2012 por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es el inicio de este camino. En él se narra cómo en diciembre de 1982 la Junta Militar para limpiar su imagen designó una comisión de militares que debía elaborar un informe sobre el conflicto Malvinas presidido por el teniente general Benjamín Rattenbach. El informe deja clara la responsabilidad de los dictadores sobre el pésimo manejo de la guerra y el daño hacia la diplomacia argentina en su lucha de más de un siglo por recuperar su soberanía, así como la violación de derechos humanos que sufrieron los soldados por parte de sus superiores. Desde entonces dicho informe permaneció oculto como “secreto de Estado”.

En esta línea Valeria Barbuto cuenta de qué manera los organismos que ella representa apoyan las denuncias sobre violación de derechos humanos durante la guerra: “Nosotros acompañamos actualmente el reclamo de muchos de quienes se vieron forzados a estar en esa guerra, como los conscriptos, que denuncian graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Creo que lo que compartimos es el desafío de construir colectivamente un espacio que sirva al presente y al futuro y que una el reclamo de soberanía, al reclamo de memoria, verdad y justicia”.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA).

Finalmente, la sala Malvinas y Democracia abre con una frase de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Hoy Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa global de América latina”. Un corto muestra el recorrido histórico que comienza a partir de 2003 donde Malvinas se convierte es una causa nacional, regional y global con el primer discurso del entonces presidente Néstor Kirchner ante la ONU en reclamo por la resolución pacífica del conflicto. En 2009 la UNASUR se pronuncia en Quito, Ecuador por la defensa de la soberanía argentina en la cuestión Malvinas. En 2011, la causa por la soberanía argentina sobre Malvinas recibe un apoyo histórico de todos los países de América latina y el Caribe representados en la CELAC. En 2012, la presidenta ordena la desclasificación del Informe Rattenbach. En 2013 jefes de Estado de África y América del Sur reunidos en Guinea Ecuatorial, África, declaran su total apoyo a la Argentina en la cuestión Malvinas.

El director del museo también acompaña esta misma idea de causa global: “Cuando hablan de la causa y la memoria Malvinas hablan de los derechos humanos que también fueron violados durante la guerra y debemos ayudar a comprender que la causa Malvinas no es solamente argentina, es una causa regional y latinoamericana, una causa universal de paz. Nosotros queremos romper con ese estigma de la guerra”.

Hasta el día de hoy Gran Bretaña continúa su proceso de depredación de los recursos naturales y de ocupación y militarización nuclear en las Islas, y desconoce el constante llamado a dialogar con la Argentina según establece la Resolución 2.065 de la ONU, ratificada 40 veces desde 1965 hasta 2012. Argentina, como históricamente lo ha demostrado, seguirá firme en su reclamo sobre la recuperación de su soberanía. Como expresa el director del museo: “Malvinas no es un anexo de la patria, Malvinas es la patria”.