Sep 14, 2016 | inicio

El proyecto de implementación del voto electrónico está rodeado de llamados de atención. ANCCOM dialogó con especialistas, informáticos, politólogos y comunicadores para detallar los argumentos de quienes sostienen que el nuevo sistema pone en riesgo los principios fundamentales del voto consagrados en la Constitución Nacional y en las normas electorales. Los expertos explicaron las razones para desandar el laberíntico camino de los defensores del sistema que encierra al engendro mitad máquina, mitad papel, alertaron sobre el riesgo de elecciones controladas por escribas, y pusieron en duda las promesas de una ilusión modernizadora.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso propone el reemplazo del instrumento de votación para pasar de las boletas múltiples partidarias a la boleta electrónica. Sin embargo, sus pretensiones exceden ese punto. El texto también incluye modificaciones referidas al orden de la oferta electoral, el funcionamiento de las PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias), la unificación del calendario electoral y las atribuciones de la autoridad de aplicación, entre otros puntos.

La implementación del voto electrónico o “boleta única electrónica” está en el centro de esa discusión más amplia. El gobierno apuesta a conseguir su instrumentación como un mecanismo seguro contra el robo de boletas, el clientelismo y las colectoras.

Quienes se abocan al estudio del voto electrónico definen nuevos y viejos problemas y mencionan la presencia de otros actores con capacidades de vulnerar el proceso electoral.

Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte sobre “una reforma irresponsable”. Y sentencia: “Los problemas no se ven y entonces no se puede articular una resistencia. Es la peor amenaza desde el retorno a la democracia”.

Beatriz Busaniche- fundación Via Libre.

Javier Smaldone es programador y administrador de redes en sistemas y, como Busaniche, participó de la reunión plenaria de comisión de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto oficial. También advierte sobre ciertas debilidades de la iniciativa. “Incorporar tecnología acríticamente no es modernidad, pero acá lo que hay es un afán por agregar tecnología informática donde sea, por más que en muchos lugares no las usemos, ya sea por cuestiones de costos o confiabilidad. Nosotros no nos oponemos al uso de la tecnología informática en general, decimos que hay que tener cuidado con cómo y dónde se usa. Sí somos contrarios a su uso en la emisión del sufragio. Ahí no se debe aplicar porque el estado del arte indica que no hay garantías”, advierte.

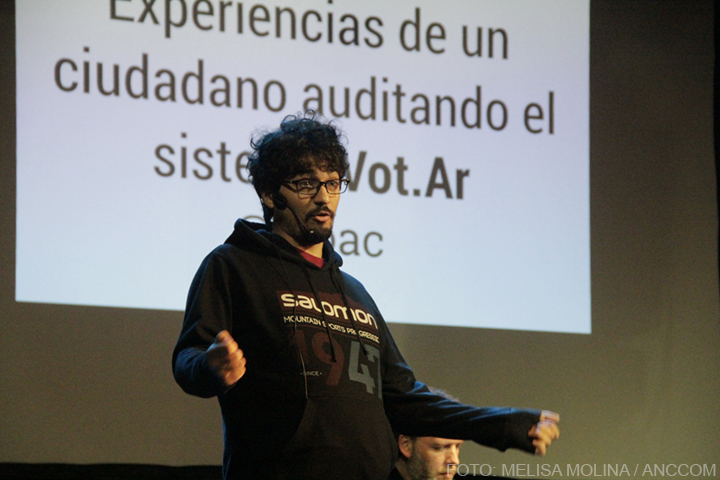

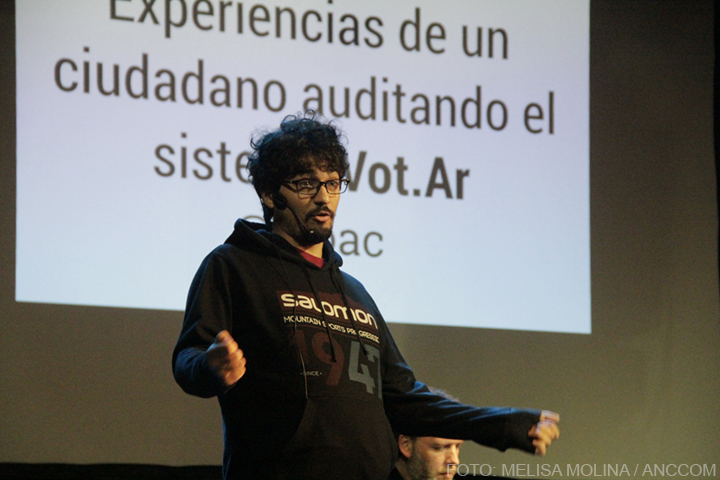

Otra de las voces de alerta es la del matemático y especialista en seguridad de los sistemas de información Enrique Chaparro. Fue uno de los expositores del debate “Voto electrónico: mitos y verdades”, organizado por la Fundación Vía Libre que también integra. En ese marco, Chaparro advirtió que las reservas sobre el proyecto exceden las cuestiones técnicas. “Es un problema también conceptual, no podemos construir máquinas de voto electrónico seguras, ni relativamente seguras, con los conocimientos que tenemos al alcance porque sus requerimientos son distintos de cualquier otro sistema”, explicó durante la charla en el ND Ateneo de la que participó ANCCOM.

Secreto vs rapidez

Los funcionarios nacionales defensores del nuevo sistema hablan de la necesidad de exigir un sistema de votación “fácil y rápido”. Para Busaniche esas no deben ser las principales pretensiones. “El voto tiene que ser secreto, universal, y se debe preservar la integridad de la voluntad del votante. Pero cualquier implementación de voto electrónico implica desatender al menos una de estas características que el sistema electoral debe asegurar. Es el teorema de la sábana corta, si velas por la integridad lo podés hacer pero a riesgo del secreto. No es un cajero bancario, ahí garantizás la integridad de la transacción pero no podés tener secreto, y si velás por el secreto dejás desprotegida la integridad. Entonces, todas esas características son posibles de vulnerar, posibles, pero lo que es seguro es que vas a eliminar la auditabilidad por parte de los ciudadanos. Ese derecho se pierde”, sentencia.

Smaldone va incluso un poco más allá. Y subraya: “El secreto del voto tiene que ser una garantía que le debe constar al votante. Porque principalmente las personas más vulnerables, que dependen de un plan social, o incluso cualquier otra, pueden ser amenazadas por un puntero que los convenza que puede saber cómo votaron. Y ante la duda, ¿qué va a hacer el elector?”

Desde el escenario de ND Ateneo, Chaparro desandó los argumentos técnicos y advirtió que “algorítmicamente un sistema de voto electrónico no es algo particularmente complicado de construir”, pero subrayó que “el problema es pedirle que garantice cosas que son contradictorias entre sí”. “Le pedimos que el voto sea íntegro en todo su recorrido, que el votante efectivamente vote lo que pretendía votar, que se registre lo que votó y que se cuente lo que se registró. Pero además estamos pidiéndole que haya desvinculación absoluta e irreversible, es decir, en cuanto fulano emitió su voto no tiene que haber ninguna conexión posible entre ese resultado y quien lo hizo. Es imposible garantizar que se mantengan simultáneamente verificabilidad, integridad y privacidad perfectas. Al diseñar un sistema electoral uno tendría que resignar algo de eso”, explicó.

Joaquin, joven que descubrio fallas en el sistema del voto electronico en Argentina.

Fiscales, fraude, hacking

Tomás Aguerre, politólogo e integrante del colectivo Artepolítica, reivindica la presencia de los fiscales en el proceso.“El respaldo papel es solo un resguardo – insuficiente en sí mismo- para evitar inconvenientes graves del voto electrónico. Y aún si es cierto que los sistemas electrónicos pueden llegar a disminuir los riesgos con el respaldo en papel, tenés que chequear. Entonces los fiscales se necesitan igual”, explica.

Las autoridades de mesa abren las urnas donde se encuentran las boletas o respaldo en papel, deben retirarlas y acercarlas a la máquina -la misma que se usa para votar, se emplea para contar- que leerá el contenido del chip y contabilizará el voto. Allí, en teoría, se debería corroborar si lo que fue impreso en la boleta coincide y se refleja correctamente en la pantalla. No sólo si el partido o candidato es el efectivamente seleccionado sino también el número de votos que contiene el chip de la boleta.

Aguerre menciona distintos videos de las últimas elecciones provinciales en Salta en los que se puede ver que las autoridades de mesa acercan la boleta sin siquiera mirar la pantalla de la máquina.

En línea con Aguerre, Smaldone, afirma: “La base del sistema debe ser la fiscalización de los partidos y de los ciudadanos. No confío en un sistema que prescinda de los fiscales”. Y remata: “Combatir el robo de boletas con la boleta única electrónica es querer matar mosquitos a cañonazos”.

Además de la fiscalización por parte de los partidos políticos los referentes se detienen en particular en quiénes tienen la potestad para auditar el proceso. Smaldone dice que “hoy el control lo hace el ciudadano, cualquiera puede denunciar fraude”. Un sistema auditable únicamente por especialistas “es un sistema basado en la confianza en terceros”, concluye.

El voto electrónico, alertan los especialistas, podría ¿abaratar? el fraude con nuevos actores.

El común de los ciudadanos no puede interpretar el proceso de auditar una elección sin ayuda externa. Un protocolo es tolerante a fallas bizantinas [aquellas que hacen que el sistema continúe, dando impresión de funcionar como se espera] cuando es posible tener una mayoría honesta que mantenga correctamente la ejecución del protocolo. Esto sucede en los sistemas manuales porque hay cooperación adversaria: el fiscal del partido A colabora con el del B no porque sean amigos sino para que el B no obtenga ventajas indebidas y recíprocamente. Nuestros sistemas manuales son resistentes a esas fallas, el problema es que cuando ponemos una máquina, que siempre es tautológica, dice cosas sobre sí misma, pero no admite un control externo inmediato en cada paso.

Smaldone completa el argumento: “La auditoría es necesaria porque el ciudadano no lo puede controlar, y nunca va a ser concluyente”.

Y Busaniche agrega otra complejidad: “Está también la cuestión de la propiedad privada porque todo lo relacionado con software está regulado por propiedad intelectual. Entonces muchas veces se ha usado a nivel internacional la cuestión de la propiedad intelectual para obturar la auditoría autónoma. En otros casos en que se permitió la auditoría, se inhabilitó la publicación de los resultados porque vulneraba la propiedad intelectual de los titulares del derecho”.

El nivel de independencia de las auditorías (la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA auditó el sistema de voto electrónico utilizado en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires) también forma parte de la discusión pendiente.

El pasado 06 de septiembre, en el ND teatro, se realizó una conferencia para que distintos panelistas expongan sobre el voto electronico y sus posibles implicancias. Organizó la fundación via libre.

Sábanas, personalismos y estructura

Los sistemas de votación electrónica implementados en el país proponen al ciudadano un menú de dos opciones: “votar lista completa” o “votar por categorías”. Este menú genera un contrapunto entre quienes sostienen que se alienta el arrastre horizontal -o por la negativa, desalienta el corte de boleta- y quienes acreditan que el sistema alienta el voto cruzado, lo que derivaría en uno de los temores de politólogos y estadistas: un gobierno dividido y la posible parálisis institucional.

Una característica que no es ajena al sistema actual de boleta partidaria es lo que popularmente se conoce como listas sábanas: “Con este proyecto de reforma tampoco se disuade la lista sábana en sentido horizontal, esto es, la lista a distintas categorías pegadas entre sí, porque la primera alternativa que ofrecerán las pantallas será la de votar la lista completa. Por otro lado, el artículo 15, que regula el diseño de las pantallas, sostiene que en el caso de candidaturas legislativas debe figurar en la pantalla ´al menos´ el nombre y apellido del primer candidato. Es decir que el elector decidiría sobre el primer candidato sin conocer nunca el nombre y apellido del resto de los integrantes de la lista”, advierte Tomás Aguerre.

Obsolescencia y medioambiente

La obsolescencia -muchas veces programada- de los electrodomésticos o máquinas que cualquier ciudadano adquiere habitualmente fuerza en cierto tiempo a mantener o renovar los dispositivos. Sin embargo, cuando se trata de tecnología implementada a procesos electorales, el problema se complejiza. “En los lugares de Estados Unidos donde se implementó el voto electrónico, tienen el problema de que las máquinas ya tienen en su mayoría más de diez años y las empresas no siempre hacen soporte o no podés comprarles porque quizás la firma ahora se dedica a fabricar otras cosas. Te atás a que esa empresa las quiera actualizar”, comenta Aguerre en diálogo con ANCCOM.

Busaniche también suma a esa explicación: “Algunos argumentan que dejar de imprimir millones de boletas en papel traerá beneficios ecológicos, pero hasta donde yo sé el papel es reciclable. En cambio las cosas que componen un equipo de votación electrónica tienen daños en toda la cadena: las toneladas de litio usadas en la fabricación de las baterías de las máquinas -esos aparatos deben tener autonomía frente a eventuales cortes de electricidad- generan daños posteriores por los residuos”.

El abogado del joven programador que descubrió fallas en el sistema de voto electronico en Argentina.

¿Integrados al mundo?

En la actualidad, sólo siete países tienen boleta electrónica para votar: Bélgica, Venezuela, Brasil, Estonia, India, Filipinas y algunos distritos de Estados Unidos. Entre los países que lo implementaron y volvieron al sistema de papel figuran Alemania y Holanda.

“Las objeciones no son ocurrencias nuestras sino que se trata de los que se está discutiendo e investigando en el mundo. El problema de las elecciones es una inquietud universal, no son cuestiones locales. Hay que atender a las experiencias internacionales, no para trasplantarlas ni despreciarlas”, explica Smaldone.

Y sentencia: “El sistema más utilizado en el mundo es la boleta única papel, también llamada ´australiana´ porque allí se implementó por primera vez en 1856. Es decir, no es una cuestión improvisada, o un capricho nuestro. En cambio el voto electrónico, la tecnología electrónica de votación tiene cincuenta años”.

Ninguno de los consultados se anima a afirmar con certeza las razones del gobierno nacional para resistirse a oír las innumerables críticas al sistema electrónico de emisión del voto. “Honestamente no sé cuáles son las razones pero sí sé que para el macrismo es llevar la campaña electoral hasta el momento mismo en que se está votando, hasta el último momento de la elección. Es saltearse todo límite que te pueda poner la ley de no hacer campaña electoral con la obra pública, es el emblema de la obra mayor del PRO y es llegar a la elección presidencial con eso sobre la mesa”, arriesga Busaniche.

Actualizada 14/09/2016

Sep 14, 2016 | Entrevistas

Su primer dibujo profesional fue en 1984, a los 14 años, en la legendaria revista Canta Rock, donde trabajó hasta los 17. Pasó por las publicaciones de Ediciones de la Urraca de Andrés Cascioli y creó los fanzines ¡Suélteme! y Maldita Garcha. El público infantil puede disfrutar de sus dibujos, juegos e historietas en las revistas Billiken y Genios. Colaboró en el programa ¡Plop! Caete de risa -que todavía se emite por Canal Encuentro- y tiene su espacio en La Nación, a través de su panel “Humor Petiso”, y en las revistas Fierro, de Página 12, y Barcelona. Diego Parés –de él se trata- dialogó con ANCCOM en el estudio de su casa, en el barrio porteño de Flores.

¿Cómo se dio el pasaje de dibujar para uno mismo, como lo hace cualquier persona en su niñez, a hacerlo para los demás, como todo profesional?

Fue al revés, siempre dibujé para otro; lo que me costó fue dibujar para mí, porque a los 14 yo ya estaba trabajando y a los 12 ya tenía en la mente que quería publicar. Mi viejo, que era arquitecto, me llevó a conocer a Martín García que editaba la revista Feriado Nacional para ver si ya podía publicar. También me hizo conocer a Horacio Altuna, al Viejo Breccia, al Bebe Ciupiak. Yo quería publicar, dibujar y publicar para mí eran lo mismo. A los 20 o 21 años, cuando aparecen en mi vida Robert Crumb, Esteban Podetti, Pablo Payó y mi hermano Pablo me planteé hacer algo más propio. Y me terminó costando mucho más laburar para Maldita Garcha, un fanzine amateur que hacía con mi hermano, que laburar para Sex Humor, donde hacía un laburo profesional. Y creo que esa falencia tenía que ver con la falta de carácter, porque yo me diluía en el otro, entendía los parámetros de lo publicable de una revista profesional, pero no entendía cómo ser mejor más allá de eso. Cuando era pibito pensaba que el que publicaba era bueno y yo cumplía con esa función de ser un trabajador correcto de la industria del dibujo y del humor. Pero más tarde logré hacer cosas que me dieran más satisfacción personal, fue después de sentirme insatisfecho con la vida que tenía, cuando pasé por la etapa del consumo de drogas, en la que estuve internado en neuropsiquiátricos, donde mi viejo me llevaba para dibujar pero no podía porque estaba empastillado.

Tus trabajos transitan por el humor negro, la sexualidad, el grotesco, el absurdo, y de pronto pasás a un registro más inocente. ¿A qué se debe esta versatilidad que se expresa en tu dibujo?

En el Bellas Artes aprendí dibujo académico y, paralelamente, cuando conocí al Bebe Ciupiak me fui hacia el hiperrealismo, un estilo que me resultaba fácil y tentador porque parecía una foto. Lo que no me salía era hacer chistes. Tuve que aprender más el dibujo gráfico y humorístico que el dibujo hiperrealista. Entonces, cuando fui aprendiendo ya partí de una amplitud de estilos, de dos extremos. Por eso, cada vez que quise tener un estilo definido me resultaba una cosa artificial, me duraba poco porque me aburría. De hecho tuve tres firmas: DAP que era Diego Alejandro Parés, luego Franco no sé porqué, y terminé con Diego Parés. Ese proceso duró un tiempo -entre 1999 y 2002-, hasta que me decidí a dibujar de todo. Me sirvió para encontrar laburo: si me pedían tal o cual cosa ya tenía la capacidad de registro como para hacerlo.

¿Cómo comenzaste a trabajar en Barcelona?

Entré en el 2003. Venía dibujando cosas políticas para mí, haciendo catarsis desde la crisis de 2001. No hacía chistes sino que dibujaba grandes titulares, con alguna bajada, pero siempre con una impronta muy gráfica. Y cuando sale Barcelona me doy cuenta de que tenía relación con lo que yo hacía. Hablé con Pablo Sapia y con Dany the O., y él me contactó con Mariano Lucano, uno de los directores. Ya en el Nº 2 me publican y a partir de ahí seguí. Y cada vez que publicaba hacía algo distinto, hasta que me di cuenta que lo que más pegaba era dibujar el mensaje humorístico en estilo hiperrealista. Lo que aprendí fue a ordenar mis estilos según el trabajo. Para Barcelona hago hiperrealismo, para revista Genios algo más infantil, para “El Sr. y la Sra. Rispo” algo más animado, y para Fierro no tengo un parámetro demasiado claro. También me voy dando cuenta qué cosa funciona más que otra. Por más que no tenga una bajada de línea de los directores de Barcelona, sé qué funciona mejor cuando subo el material a Facebook y me doy cuenta qué mensaje le llega a la gente.

¿Cuál es la importancia de ¡Plop! Caete de risa, el programa conducido por Juan Sasturain y Eduardo Maicas que se emite en Canal Encuentro?

¡Plop!… es un lindo programa, ya lleva veinticinco capítulos en dos temporadas. Me convocó la productora para hacer la mano que dibuja; ilustro el off de Juan Sasturain referido a los humoristas argentinos. Me habían dicho que no había mucha guita, pero les dije que lo quería hacer igual porque está Juan y porque me gusta que se vea la historia del humor dibujado argentino. Ya para el segundo ciclo se consiguió un poco más de guita, así que laburamos más cómodos. Además, es muy barata mi participación porque es dibujar sobre una pared y directamente filmarlo con dos o tres luces, después es laburo de edición. Fue algo muy lindo que disfruté mucho. Con la gente con la cual me llevo bien termino muchas veces colaborando de onda para que la cosa salga mejor, aportando por ejemplo parte de mi material. “Necesito que me consigas chistes de tal en la revista tal”, me dicen y yo busco y espero que venga el taxi y se lleve el material de mi biblioteca.

El tema de los límites del humor tiene repercusión cada vez que se sucede un hecho desafortunado, ¿cuál es tu opinión sobre este tema?

Desde mi lugar, es muy difícil opinar. El gran problema es cuando un medio que no es muy masivo o que está orientado para un público muy específico, como la revista Charlie Hebdo o la revista Barcelona, llega a la consideración de gente que no está habituada a consumir ese medio. El tipo que nunca leyó estas revistas y se encuentra con eso que le cae mal no entiende el registro, no comprende cuáles son los parámetros con los que trabaja esa revista. Entonces le choca o se hace el que le choca. Sería parecido a que mañana comprés el diario y adentro del diario te venga la Penthouse (n. del r.: revista erótica). En cambio es distinto si un tipo compra la Penthouse: ya sabe lo que se va a encontrar, listo, se terminó la historieta. El problema es cuando se mezclan dos mundos que, en general, no se cruzan y de ahí surge toda la careteada, toda la tilinguería, el asustarse y toda esa cosa.

¿Pero qué pasa cuando el mismo lector de Barcelona, por ejemplo, envía una carta que les dice: “Con esto se zarparon, no los leo más”?

Puede ocurrir y es difícil tomar partido. Cada vez que hago humor desde mi ideología me planteo una distancia emocional frente al objeto que estoy tratando. Y cada vez me lo planteo más desde que soy padre. Por ejemplo, podés hacer un chiste de decapitados por la guillotina y sabés que no pasa nada porque fue en Francia hace más de doscientos años y no sabés cómo se llamaban los tipos ni quién tenía hijos y esposa, ni si esos hijos se murieron de hambre, ni tampoco quién sufrió y quién no sufrió. Eso es distancia emocional, que puede ocurrir con un hecho que haya pasado en otro lugar hace mil años o con un hecho que haya pasado acá. ¿Y esa distancia emocional quién tiene derecho a medirla? Medir eso es muy difícil. Yo hago un chiste de Macri y a la hija le molesta, a la mujer le molesta o a la tía le molesta. Y bueno, qué voy a hacer, es parte de la cosa. En general, estamos laburando para un público que ya conoce la cosa. Los límites siempre están, a Dios gracias que están. Yo en Barcelona no publico lo que hago en Billiken y viceversa. Me pasó una vez de mandarle a Hernán Ciriani, que iba a sacar un fanzine tipo under, una página que era para Billiken y me dice: “Boludo, ¿qué te pasó, qué hago con esto?” (risas).

¿Es imposible hacer humor que no hiera alguna susceptibilidad?

Es que el humor que queda bien con todos tampoco hace reír. También hay tipos como Sergio Langer que busca meter el dedo en la llaga y le saltan un montón de tipos diciendo: “Mirá lo que está diciendo este hijo de puta” y, en realidad, es todo lo contrario, él está totalmente en contra de lo que está diciendo. Y lo que precisamente busca hacer es una llamada de atención sobre eso. Nosotros ya sabemos para qué medio laburamos y nos movemos con ese margen. Yo sé qué cosa no voy a hacer para Barcelona y sé qué no voy a hacer para La Nación. Entonces, es un tema del que se puede hablar mucho y que no sé si tiene una solución. Por algún lado la pus, la mugre, la podredumbre siempre va a salir. Entonces es mejor que salga por el lado del dibujo. Un dibujo es un dibujo y la realidad es la realidad. Y el único espacio de libertad que yo tengo es este: el del dibujo, que es un medio de expresión, como si fuera un cuadro, una canción o un libro.

¿Y cómo es tu relación con la crítica?

Estoy convencido de lo que dice Lucas Nine (n. del r.: ilustrador e historietista): “La crítica es un género en sí mismo”. La crítica no valida ni convalida. Tampoco critica la obra ni critica al autor, ni modifica ningún aspecto de la obra. La crítica hace lo suyo. Yo hago historietas, la crítica hace crítica de historietas. Listo, entre esos mundos no hay puntos en común. Por otra parte, no me interesa la racionalización intelectual que se hace de la historieta en la universidad porque la noto alejada del consumo de historieta que se hace por placer. Yo leo y me divierto y trato de disfrutar y chau. Pero hay gente que lee solo crítica, no le gusta la historieta, le gusta lo que dicen sobre la historieta. ¿Cuánta gente habrá que leyó criticas de “El Eternauta” y después habló sobre “El Eternauta” sin haber leído esta historieta de Oesterheld y Solano López? En cambio, a mí me gusta leer historietas y dibujarlas. En todo caso me interesa la información sobre historietas. A veces pienso que la crítica es como un género parasitario de la historieta, pero después me digo: “No, seamos buenos y pensemos como Lucas Nine, que es un genio de la historieta”. La crítica es un género es sí mismo y listo.

¿Qué lugar ocupa hoy el humor gráfico en los medios actuales?

El humor gráfico sigue siendo lo más popular que hay porque tiene más público que una revista o que un libro. Eso hace que mi trabajo llegue a más gente que no es necesariamente del palo de la historieta, lo cual está bueno porque el mercado de la historieta es chico. Pero, a la vez, los puestos de trabajo para las tiras diarias son poquísimos. Cuatro o cinco de Clarín, lo mismo para La Nación y un par para Página/12, algún suplemento como Sátira 12, algo de La Prensa y casi que pará de contar. Después están los ilustradores que ahí sí hay varios. Pablo Bernasconi, Sebastián Dufour, Pablo Vigo y otros en La Nación. Y en el caso particular de este diario sé que le tienen cariño. Carlos Guyot, que es el secretario de Redacción, se encarga de la sección de chistes y tiene un cariño por las historietas y sé que le gusta lo que publicamos. Pero sí, en general, son pocos y cada vez menos. Pasa que las revistas cayeron. Antes se podía vivir de ser colaborador de una revista y ahora no se puede más. Grondona White y Ceo vivieron de ser colaboradores de la revista Humor. Pero principalmente lo que cambió es que al no haber más editores el dibujante se transforma en un editor de su propio arte. Y si antes los límites los ponía otro, ahora los límites se los pone uno mismo. Y no sé si eso es peor, porque yo no quiero ponerme límites en una tira digital. Te convertís en tu propio carcelero, siendo que Internet no tiene ningún límite para eso.

¿Qué lugar ocupan hoy la historieta en la “alta cultura”? ¿Qué implica que haya aparecido ahora el término “novela gráfica”?

Espero que ninguno. La alta cultura la asocio al museo y la historieta y el humor gráfico quedan mejor en las revistas, en el papel, y no en el lugar privilegiado donde se exponen los cuadros. Se disfrutan más en el baño que colgadas de las paredes de un museo. Es cuando los músicos de rock quieren tocar en el Teatro Colón. ¿Para qué? ¿Para gustarle a quién? ¿Para sentirte qué? La historieta ya es importante, pero dentro de su dispositivo. Yo disfruto más de esa maravilla que es la historieta cuando la obra es buena y cuando más barata me sale. El término “novela gráfica” surge hace mucho tiempo, ya en los cincuenta la EC (n. del r.: Entertaining Comic) tuvo problemas de censura en Estados Unidos por el Comics Code Authority, tuvieron que dejar de hacer las historietas de terror y empezaron a sacar otras cosas. Entre ellas, historietas para adultos sobre psicología y debajo de la tapa decía “nueve novelas gráficas”. Así le daban otro tinte, pero no dejaban de ser historietas. Y lo que hizo Art Spiegelman, el autor de “Maus”, en los ochenta, fue tratar de colocarlas en las librerías y para esto necesitaba un nombre nuevo. Entonces, el término novela gráfica es un marketing, una cuestión comercial, y no se sabe bien qué es. ¿El Eternauta es una novela gráfica? Antes era una historieta, ahora le dicen novela gráfica y la obra no cambió.

¿Cómo ves el estado de la historieta local a nivel artístico y a nivel industrial y comercial?

Lo artístico y lo comercial los pongo juntos. La historieta es un arte popular del siglo XX donde el hecho artístico y el comercial e industrial iban unidos. Vos tenías que entregar una revista cada quince días, de tantas páginas, con tal papel, y tal historia. Los mejores tipos que conocemos laburaron en esas condiciones e hicieron obras maravillosas. Jack Kirby, George Herriman, Charles Schulz, Hugo Pratt, e incluso Robert Crumb, que entró cuando ya se rompía esa industria. Hoy día esa industria no existe y el hecho artístico encuentra mayor libertad, por un lado, pero mayor desamparo, por el otro. Tenés mayor libertad creativa pero quedás solo dentro de tu propia libertad creativa. Y yo creo que un pibe con esa condición no termina haciendo algo de la calidad de Jack Kirby, que tenía más presión pero estaba amparado por esa industria que lo contenía. Pero ahí también tiene que ver con la genialidad del tipo. Y hoy los dibujantes nuevos que son buenísimos no tienen dónde laburar. Los ves creando cosas buenísimas pero no los ves laburando. ¿Y esta creatividad hasta cuándo la tienen? Hasta que el chabón tiene 30 años, se casa y tiene un pibe y ya no pueda dibujar más porque tiene que trabajar. Los chicos del fanzine LULE Le LELE, Gastón Souto y el Polaco Scalerandi, son dos genios que están restaurando monumentos en las plazas para el Gobierno de la Ciudad porque necesitan la guita. Pero en realidad tendrían que estar creando y viviendo de su dibujo. Ser dibujante de historietas era un laburo más para muchos y hoy lo es solo para pocos. Y si lográs hacer un libro es muy difícil que vivas de eso, porque los libros no dan de comer.

Actualizada 14/09/2016

Sep 13, 2016 | inicio

Actualmente la empresa explota la mina en cuestión en la Argentina además de las minas Cerro Casale, El Indio, Pascua-Lama y Zaldívar en Chile; las minas Lagunas Nortes y Pierina en Perú y la mina Pueblo Viejo en República Dominicana. Esta línea de tiempo reconstruye cómo la Barrick Gold adquirió otras explotaciones mineras y amasó su poderío, constantemente disputado por organizaciones de protección del medio ambiente e incluso por las leyes de los países en los cuales funciona.

Sep 8, 2016 | inicio

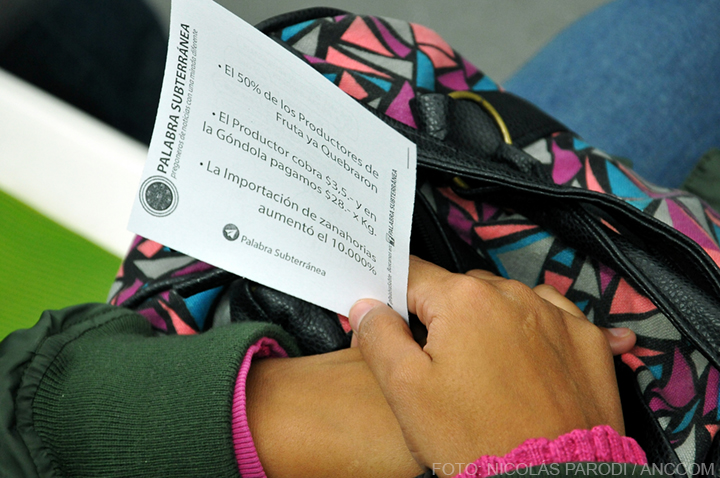

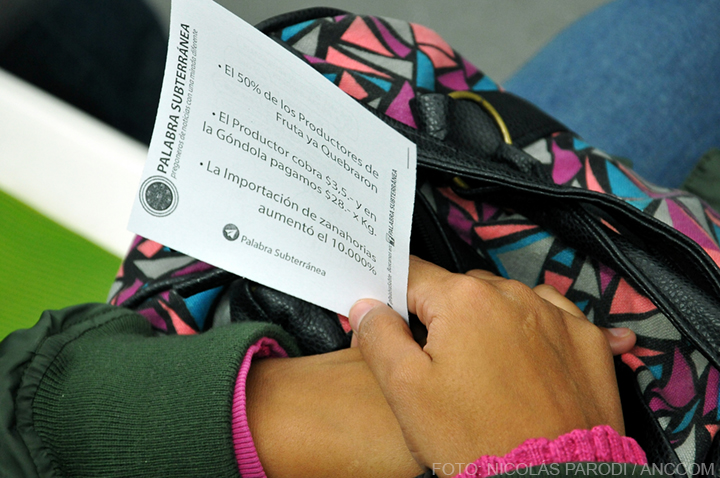

“Estimados ciudadanos: Somos Palabra Subterránea, pregoneros de noticias desde una mirada diferente”. Así abre cada presentación el colectivo de hombres y mujeres que todas las semanas salen a difundir en el subte porteño noticias de interés general ocultadas por los grandes medios. De esta forma, retoman la oralidad y la comunicación cara a cara para contar la actualidad.

Nidya Lirola (42) imaginó, junto con su pareja Pablo Molina (40), este grupo de ciudadanos en abril de 2016. “Estamos preocupados por el manejo desproporcionado de la información, que deja de lado el deterioro de la situación social actual de la población”, señala la fundadora.

Palabra Subterránea comenzó como un proyecto de comunicación alternativa integrado inicialmente por solo cuatro miembros, preocupados por la realidad social. De un pregón por semana pasaron a hacer cuatro. Actualmente, el colectivo está compuesto por más de 40 personas, cuyas edades oscilan entre los 19 y 70 años, y cuyas ocupaciones varían: empleados, profesionales, artistas, estudiantes y jubilados que residen en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Y se sigue sumando gente que nos contacta a través de las redes sociales o nos conoce en vivo cuando hacemos los anuncios”, asegura Lirola.

“Estamos preocupados por el manejo desproporcionado de la información, que deja de lado el deterioro de la situación social actual de la población”, señala la fundadora.

En tanto, Molina –padre de un hijo- explica que el pregón se realiza, en cada vagón del subte, en grupos de no menos de cuatro personas; mientras uno de ellos anuncia las noticias el resto reparte los volantes a cada pasajero. Este volante suele ser una historieta o un cuadro cómico referido a la coyuntura actual. “Por ejemplo, en los volantes de la semana que viene figuran los cargos que ocupan los funcionarios de la administración pública en distintas empresas privadas”, agrega Nydia, madre de tres hijos.

Además, la impresión de los volantes que se reparten de modo gratuito les sirve al grupo para contabilizar la cantidad de receptores. Así se sabe que más de 3.000 personas que viajan en el subte son interpeladas por Palabra Subterránea en cada edición.

“Hablamos sobre cuestiones cotidianas que cualquiera puede ver al abrir la heladera. El aumento del costo de vida, los tarifazos de los servicios, la menor cantidad de puestos de trabajos… cuestiones en las que han influido las políticas del gobierno nacional”, afirma Molina, al referirse a la agenda que proponen.

“Hablamos sobre cuestiones cotidianas que cualquiera puede ver al abrir la heladera. El aumento del costo de vida, los tarifazos de los servicios…»

Palabra de exportación

Claudia Fernández Arce (44) nació en la Argentina, es psicóloga y tiene la tonada guaraní tras haber vivido en Asunción, Paraguay, hace veintinueve años. “Estando allá les escribí a este grupo que admiro y les propuse poder acompañarlos y conocer lo que hacen. Así que aprovechando mi licencia laboral de invierno ahora estoy haciendo mi primer pregón”, describe la mujer, que también ejerce la docencia.

“A través de medios como la TV Pública o Radio Nacional me enteraba de qué manera ciertos canales como Canal 13 y TN tergiversaban la noticia con una intención bastante maliciosa. Y con el cambio de gestión del gobierno ya no pude enterarme de lo que estaba pasando acá, donde tengo familia, a mi mamá y mi hermana”, afirma.

Asimismo, la docente añade: “Mi mamá es de Moreno, provincia de Buenos Aires, y trabaja como alfabetizadora con adultos que tienen muchas necesidades. Ella me cuenta su preocupación por el retroceso y la degradación social que se está viviendo en el país”.

La impresión de los volantes que se reparten de modo gratuito les sirve al grupo para contabilizar la cantidad de receptores.

i En tanto, Claudia -junto con su pareja que se dedica al periodismo y la abogacía- quiere tomar la idea del pregón y adaptarla en Paraguay, donde no hay subtes. “Porque allá los medios de comunicación están monopolizados por pocos empresarios que tergiversan la realidad de acuerdo a su conveniencia, pero aunque sea difícil es cuestión de organizarse”, señala esta mujer que además integra la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, entidad constituida en 2009 para la defensa de los Derechos Humanos en el país vecino.

Por otra parte, Nydia explica la manera en que Palabra Subterránea construye la noticia: “Los miembros que podemos nos reunimos una vez por semana, luego hay unos redactores rotativos que escriben desde sus casas, y después ensayamos a viva voz el pregón, como se hacía antiguamente. No vamos al campo a buscar información, sacamos las noticias de todos lados, incluso de los medios que las ocultan o las minimizan”, añade. En tanto, su pareja Pablo afirma: “Tratamos de armar la noticia para que el ciudadano que viaje nos escuche desde sus propios zapatos y no desde lo que escucharon y vieron en televisión“.

Además, Molina, quien se desempeña como enfermero y delegado sindical en el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, agrega: “Yo no sé qué ideología tenemos, pero básicamente es una ideología que va por ampliar derechos, porque todos vivamos mejor, no sé en qué partido político se encuadra eso, pero la propuesta política que considere que hay que ampliar derechos para todos, esa es mi ideología.”

Consciente del impacto que tienen los medios de comunicación, este grupo de ciudadanos, que se sumerge en el laberinto subterráneo de la ciudad, anuncia las noticias desde su propia perspectiva, con la intención de que la población se convierta en parte activa del debate público ante las medidas del gobierno nacional. Porque, tal como finaliza cada pregón, la acción ciudadana da resultados, es solo cuestión de hacer correr la voz.

Actualizada 06/09/2016

Sep 8, 2016 | inicio

La cita era a las 20 del lunes pero a las 19 ya no había nadie en las calles aledañas al bar La Biela. Un leve recuerdo de las películas de cowboys se hizo presente, recreando el momento exacto en que dos personas se dirigen a un duelo mortal. Como es de esperarse en esos films, los vecinos del pueblo cómplices de la tradición deciden ocultarse, cierran las persianas, las puertas, y allí quedan sólo dos dispuestos a darse muerte cuando la aguja del reloj lo determine. Esa era la imagen de Recoleta, oscura, mojada por tanta lluvia, fría, y silenciosa. Los cómplices en sus casas, obviando y pretendiendo ignorar lo que sucedía afuera. Los otros, esos seres extraños, raros, esos que no gustan ver, que no frecuentan el barrio pero que esta vez están allí, recorrieron el lugar mirando hacia todos lados, buscándola, buscándose. Las escasas personas que pasaban vieron cómo, de a poco, fueron llegando las grandes cámaras. Cerca de las 20 llegó Belén Arena: de estatura promedio, con jeans, camisa a cuadros, pelo corto y con cierta expresión nerviosa, la joven bailarina se dispuso a dar testimonio frente a esas tantísimas luces blancas que sólo le empalidecían el rostro. Su presencia marcó un punto de inflexión para aquellas personas que se acercaron a este bar, todas se mostraron amables y dispuestas a acompañarla durante el escrache. “Buscamos visibilizar a las lesbianas, besarnos bien, acariciarnos bien, porque dijeron que nos estábamos acariciando mal, y que esto sea didáctico para ellos”, declaró la joven que, el 29 de agosto pasado, fue discriminada y echada de La Biela por estar besando a su novia.

La lluvia y el frío quedaron en segundo plano y comenzó a brotar desde abajo, desde los pies mojados, una alegre rebelión que entibió el aire. Las sonrisas se marcaron cada vez más y poco a poco comenzaron a hablar, a liberarse esos cuerpos y “cuerpas” extraños que nadie quiere mirar. “Vengo a solidarizarme con mis hermanos y hermanas gays, lesbianas, travestis, transexuales, para que tengan respeto hacia nosotros, hacia la dignidad del ser humano y por eso me uno con todos”, comentó Alberto Pérez, de 56 años, activista de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transexuales (LGBTT).

“Buscamos visibilizar a las lesbianas, besarnos bien, acariciarnos bien”, declaró Belén Arena.

Como si Belén hubiese sido el condimento que faltaba en esa comida exótica, llena de colores y sabores, la gente brotó desde muchos rincones. Doscientos cuerpos comenzaron a alzar la voz para que se escuchen sus reivindicaciones, sus deseos y aspiraciones: “Igualdad”, “Respeto”, “Derecho a decidir”, “Abajo las masas finas, arriba las tortas grasas”, fueron algunas de las consignas. La comunidad que se presentó fue diversa y también hizo notar sus diferencias. “Creo que el tipo de disputa que se da en este espacio se fue diluyendo desde una declaración completamente política hasta una especie de espacio gay friendly (heterosexual con aceptación y tolerancia a personas gays y lesbianas), donde era bienvenida cualquier persona que quisiese visibilizar sus besos como si discriminaran a todas las formas de expresar cariño, cuando en verdad sabemos que mientras a nosotras nos echan de estos espacios a las parejas heterosexuales las dejan estar tranquilamente”, aseguró Manuela Anastasía, militante de la colectiva diversa y antipatriarcal Desde El Fuego al explicar por qué los espacios lesbo-feministas y el activismo autónomo no estuvieron presentes acompañando la iniciativa. “Entendieron que ellas ya no se sentían incluidos en la convocatoria porque quedaban invisibilizadas –agregó-. Pero también estamos ‘otres’ que venimos acá a disputar el espacio y a visibilizarnos de la misma manera, porque no podíamos dejar de hacerles ver a estas personas, que manejan este bar como si fuese un día más, que estamos acá para oponernos al régimen que nos quieren imponer con su moral y su conducta”.

La Biela, por dentro.

En la misma sintonía Carolina Alamino Barthaburu, militante de la Colectiva Lohana Berkins, caracterizó el episodio que tuvieron que vivir Belén Arena y su compañera, dentro del escenario político general. “Creemos que esto refleja una coyuntura de derechización de la sociedad muy clara, en la cual no solo desde arriba se dan discursos cada vez más lavados, de políticas públicas que se cierran y de Piter Robledo recibiendo a los neonazis en la Casa Rosada –argumentó-. Esta derechización de arriba se refleja también abajo y la gente que pregona esas ideas se siente legitimada para expresarlas. Esto va a hacer de nuestros cuerpos un tire y afloje, como si no fuéramos vidas”. Enseguida caracterizó cuáles son las tareas que el movimiento feminista y la comunidad disidente deben darse en este escenario político: “No creemos que con tener leyes alcance, eso es muy claro –dijo-. La Ley de Identidad de Género y de Matrimonio Igualitario pueden haber sentado una base, pero nuestras condiciones materiales siguen siendo diferentes a la de las personas heteronormadas. Por eso creemos que la sociedad tiene que empezar a darse cuenta de que pregonar la igualdad o la diversidad no es suficiente, sino que hay que tomar acción y que nosotras somos ‘cuerpas’ que existimos, que vivimos, que habitamos los espacios y que exigimos respeto. No es tolerancia, yo no quiero que me tolere nadie, yo quiero que me respeten y respeten mi existencia”.

«La Ley de Identidad de Género y de Matrimonio Igualitario pueden haber sentado una base, pero nuestras condiciones materiales siguen siendo diferentes a la de las personas heteronormadas»

Se hicieron las 21 y la gente estaba más enardecida que nunca. Las denuncias a La Biela, comenzaron a ser más explícitas desde sectores más politizados y así, al ritmo de una cumbia, se entonaba: “Fuera La Biela y su moral, acá torteamos no importa el lugar”. Cada canción, acompañada de sonrisas bien marcadas en pechos galopantes que toman en sus manos el curso de la acción, hacía del escrache un momento de goce, de fiesta y de alegría. Los besos y el Besazo, consignas del encuentro, se hicieron esperar un poco más. En las caras de los mozos, de los encargados y de los clientes del bar se alternaban cierta amargura, bronca bien contenida y, en algunos casos, miradas de indignación y asco. Poca concurrencia: mucho personal para muchas mesas vacías, todos apostados sobre la barra, mirando hacia las ventanas y viendo cómo cada vez más gente se acercaba y adhería a la protesta mientras la batucada se disponía a empoderar a toda persona presente. “Somos la muerte de la moral, somos guerrilla de la subversión sexual”, cantaban. Sin embargo Carlos Gutiérrez, el gerente del bar, se mostró predispuesto a brindar su testimonio sobre los hechos que tuvieron lugar el 29 de agosto, cuando Belén y su pareja tuvieron que dejar el establecimiento. “Había dos chicas que no se estaban comportando como corresponde, se estaban manoseando y dando besos pero de una manera medio exagerada, y se les pidió que respeten el lugar”, expresó. No obstante, cuando se le preguntó qué era para él manosearse, el caballero resolvió: “Acariciarse, agarrarse, lo que te imaginás”, dijo, dejando entrever que el “manoseo” no fue más que un típico gesto de pareja, sólo que esta pareja era lesbiana y en fondo eso era lo que no se podía admitir.

Una vez que los medios de comunicación masivos se retiraron, el aire terminó de darse vuelta y de la lluvia quedó sólo el recuerdo. Se dirigieron al bar y decidieron entrar. Tres efectivos policiales se ubicaron al lado de las y los manifestantes con el fin de “quedarse cerca”, pero no intervinieron. Allí, dentro del bar, a las 21.30 comenzaron los besos, comenzó el Tortazo. Con canciones cada vez más políticas, se exigió hasta el derecho al aborto. Las reivindicaciones del movimiento feminista se hicieron sentir todas de una vez y para siempre. La alegría, la fiesta, el amor y la emoción, gravitaban en el aire. La Biela se convirtió en otra cosa y el escenario fue de las tortas, que una vez más demostraron que los espacios públicos, todos ellos, se disputan y se ganan.

En medio de besos y canciones, las masas finas se fueron y ganaron lugar y protagonismo las Tortas, dejando una enseñanza que se les marcó ahora a ellos en sus cuerpos.

“Fuera La Biela y su moral, acá torteamos no importa el lugar” fue una de las consignas.

Actualizada 07/09/2016