Mar 18, 2015 | Entrevistas

Tabaré fue influenciado de pequeño por grandes como Walt Disney, Walter Lantz, creador del Pájaro loco y Dante Quinterno, creador de Patoruzú y Patoruzito, entre otros; e incursionó en el género de la historieta inspirado en las de humor para niños como El gato Félix, La pequeña Lulú y Popeye. “Muchas de esas historietas perdieron su encanto cuando se volvieron dibujitos animados, lo lindo era mirarlas en papel e imaginarse”, afirma con nostalgia el dibujante.

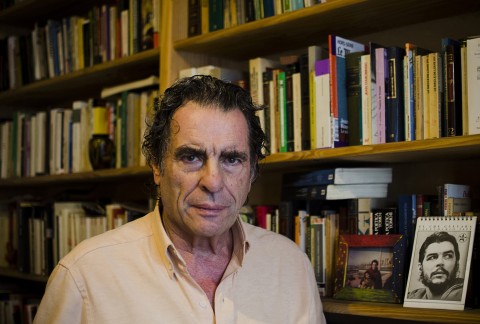

Aunque se nacionalizó argentino, Tabaré nació en el Departamento de Canelones, del otro lado del Río de la Plata. Allí trabajó de mozo, en una agencia de publicidad y en una fábrica de cerámicas pero él realmente quería hacer historietas, así que viajó a la Argentina. “Me vine en 1974, ocho días después de casarme. Aquí había mucho movimiento en diferentes diarios y revistas como por ejemplo Satiricón y Humor”, recuerda.

–¿Cómo comenzaste a trabajar en Clarín?

-A través de Hermenegildo Sábat, le mostré mis laburos, los presentó en el diario y a los dos meses salió increíblemente mi primera publicación. Gustó.

-¿Qué sensación sentiste al ver tu trabajo publicado por primera vez en un medio de alcance nacional?

-Recuerdo que vivía en una pensión con mi esposa, un día sonó el teléfono yme dijeron: “¡Salió tu tira en Clarín!”. Después, fui corriendo a comprar el diario. Fue como ganarse el Quini 6.

-¿Y tu esposa que dijo?

-“¡Al fin largo los trapos, la escoba y el palo de amasar”! (risas) No, mentira, seguimos viviendo en la pensión porque económicamente no estábamos bien, después nos mudamos a Banfield, luego a Turdera y nos quedamos para siempre en zona sur.

Algunos de sus personajes más conocidos son Max Calzone, Aspirante a Padrino, el cacique Paja Brava, el conquistador, Kristón Kolón, Eustaquio y Diógenes y el Linyera, tira diaria que es publicada en la última página del Diario Clarín desde 1977 de forma ininterrumpida, creada por Tabaré junto a Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya.

-¿De quién fue la idea de Diógenes y el Linyera?

-La revista Humor o Chaupinela, no me acuerdo con exactitud, tenía en el borde superior de las páginas una historietita de un tipo muy roñoso con un perrito que iba corriendo. Lo había hecho sin querer para rellenar. Guinzburg y Abrevaya vieron el dibujo y me pidieron que lo haga para una historieta.

-¿Qué diferencias había entre el Diógenes y el Linyera guionado por Jorge Guinzburg al guionado por Carlos Abrevaya?

-Yo aprendí de ellos. Guinzburg era más de la chispa, del chiste del momento, del remate. El estilo de Abrevaya era más para pensar. Después hubo problemas entre ellos y se separaron.

-¿Si Diógenes hablara sus palabras serían tan punzantes como sus pensamientos?

-Nunca me imagine que Diógenes hablara, siempre lo hicimos ladrando, pobre. No sé, quizás sea un boludo hablando (risas). A veces cuesta transformar a los pensamientos en palabras.

-¿Cómo era el proceso de producción de las tiras, se reunían a tirar ideas para el siguiente número? ¿Cómo se organizaban?

-Había un plantel bárbaro pero nunca tuvimos contacto entre los tres para juntarnos a hacer la tira como la gente cree, jamás. Ellos me daban los guiones, yo los dibujaba y los llevaba al diario. Nunca nos reunimos para ver qué hacíamos para mañana, para pasado o para el mes que viene. Lo que ocurre es que los guionistas saben cómo uno piensa. Hacen el guión adaptado al dibujante, por eso te convocan.

-¿Se vieron afectadas tus tiras durante los gobiernos de facto?

-Te cuidabas, había personajes sobre los cuales no podía hacer referencia, sobre todo los ídolos deportivos cuya imagen era utilizada por los gobiernos militares, como por ejemplo Guillermo Vilas, Carlos Reutemann, César Luis Menotti. En el diario nos habían dicho “traten de evitarlos”, y ¿para qué los iba a nombrar si sabía que al final los iban a tachar?

–Bosquivia, era una parodia de los años del Proceso de Reorganización Nacional que dibujabas con guión de Carlos Trillo y Guillermo Saccomano. ¿Cómo fue realizar este trabajo en un momento tan difícil, tenías miedo o sufriste amenazas?

-No recuerdo amenazas por esa historieta en particular. Pero, por algo los personajes eran caricaturizados como animales en un país que era una selva. No era difícil eludir la censura, porque los tipos que la ejercían no eran para nada lúcidos. Se parecían mucho a los gorilas de Bosquivia.

-¿Alguna vez quisiste decir algo y no pudiste?

-No, pero las veces que lo he dicho he tenido problemas. He recibido amenazas, cartas, llamadas telefónicas, tipos que andaban en el barrio averiguando quién era, cómo vivía. Durante la época de Carlos Menem tuve que dejar de dibujar una tira que guionaba Aquiles Fabregat.

-¿Cómo se llamaba la tira?

-¡Podés creer que no recuerdo el nombre! Era muy parecida a otra tira que se llamaba Bolur el tocur, el turco boludo, trataba sobre un árabe mafioso, rico y muy poderoso que hacía lo que quería con el pueblo. Y bueno, eso pasa cuando tus trabajos tienen repercusión.

Su estudio de dibujo está lleno de ficheros, Tabaré los abre y muestra que en su interior se encuentran todos sus trabajos. Uno está dedicado especialmente a guardar las más de 10 mil tiras de Diógenes y el Linyera.

-¿Cómo ves el futuro del humor gráfico en la Argentina?-No lo veo, porque no hay. Hoy por hoy no hay variedad de medios que publiquen historietas. Sólo los diarios, y el circuito ya está cerrado. Cuando yo empecé era el furor de la historieta, había revistas a patadas. Hacía más de 30 páginas por mes, no me daba el tiempo, me quedaba hasta las tres de la mañana y no paraba de dibujar.

-¿Es diferente el humor de ahora respecto al de antes?

-No creo que haya cambiado el humor, creo que cambió el público de historieta gráfica. Los chicos ahora tienen computadoras, se sienten atraídos por el movimiento, el ruido, el color y acá (pone su mano sobre las tiras) está todo muy quietito. Tenés que imaginártelo. Para que vuelvan a interesarse por la historieta tendríamos que educar a toda una generación que tiene problemas para desarrollar la imaginación porque las nuevas tecnologías les dan todo servido.

Tabaré aclara que si puede seguir dibujando lo hará por que le gusta, pero que ya no pasa 24 horas sin dormir dedicado al trabajo. Afirma que no le interesa transcender porque la vida avanza muy rápido. “Yo pienso mucho en los tipos que me rodeaban: Caloi, Guinzburg, Abrevaya, Fabregas, de aproximadamente 60 años, se fueron todos. Mis gustos son modestos: pasear, ir al club todos los días, disfrutar de los nietos, no quiero nada más”, dice firme Tabaré, dueño de un talento y una creatividad que son marca registrada y una humildad inigualable que ya ha trascendido.

Mar 12, 2015 | destacadas, inicio

El Teatro Nacional Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires fue el lugar elegido para el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad, que tuvo lugar el pasado 12, 13 y 14 de marzo. Tres días de debate y reflexión política estuvieron en manos de más de treinta intelectuales, filósofos, activistas y funcionarios de América y Europa, entre ellos Noam Chomsky (EE.UU.), Constanza Moreira (Uruguay), Cuauhtémoc Cárdenas (México), Emir Sader (Brasil), Piedad Córdoba (Colombia), Iñigo Errejón (España), Jorge Alemán (Argentina), Ignacio Ramonet (España), Álvaro García Linera (Bolivia), Axel Kicillof (Argentina), Gabriela Rivadeneira (Ecuador), Leonardo Boff (Brasil), Gianni Vattimo (Italia), Paco Taibo (México), René Ramírez (Ecuador), Ticio Escobar (Paraguay), Horacio González (Argentina), Camila Vallejo (Chile), Marisa Matías (Portugal), Pedro Brieger (Argentina), Ricardo Forster (Argentina), y muchos otros más.

América latina como vanguardia

Siete mesas de debate fueron el inicio de un inigualable encuentro: Desafíos y Encrucijadas en América latina, a cargo de Víctor Hugo Morales como moderador, tuvo como disertantes a Cuauhtémoc Cárdenas (México), Constanza Moreira (Uruguay), Emir Sader (Brasil), Piedad Córdoba (Colombia), quienes debatieron acerca de los procesos latinoamericanos y sus desafíos en el contexto de avance neoliberal.

Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que su país es el que se encuentra más lejos de lograr las dos tareas que el Foro se propone “pues el avance neoliberal ha desindustrializado al país, ha generado un total abandono del Estado y ha aumentado a más del cincuenta por ciento la pobreza”, detalló. Más adelante, todos los disertantes declararon su apoyo y solidaridad hacia Venezuela frente a las recientes declaraciones de Estados Unidos. En este sentido, la dirigente social colombiana Piedad Córdoba proclamó: “Mi solidaridad con Venezuela no es declarativa ni retórica, mi solidaridad es una solidaridad activa. Nosotros y nosotras estamos dispuestos a hacer lo que sea para defender la revolución venezolana, para defender la revolución bolivariana. Si Venezuela se cae, el efecto dominó aplasta a toda la región”. Cuando llegó el turno de Emir Sader, en la sala ya se respiraba euforia y emoción. El filósofo y doctor en Ciencia Política reflexionó acerca del modo de vida norteamericano y su ideología consumista en la figura del shopping. Contrapuso éste a una ideología humanista y solidaria, donde prime la idea de comunidad. Planteó como tema central, pensar cómo reglamentar la circulación del capital especulativo que no genera trabajo, “quebrar la espina dorsal del capital especulativo” y profundizar la integración regional para derribar la especulación. Agregó que los medios de comunicación fabrican la opinión pública y sin la democratización de estos no habrá una verdadera democracia.

La conferencia magistral a cargo del filósofo, lingüista y activista estadounidense de 86 años, Noam Chomsky, comenzó con un balance histórico y político a 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Describió el auge y la decadencia norteamericana y declaró que el Estados Unidos de posguerra poseía la mitad de la riqueza del mundo, controlaba el continente y ambos océanos, multiplicaba su poder bélico y detentaba el poder para obtener toda la soberanía y conseguir la supremacía militar y económica. Europa sería reconstruida de forma que fuera funcional a los Estados Unidos, así como también el Sudeste Asiático.

Para dar cuenta de esta decadencia, el filósofo comparó dos importantes conferencias regionales, la de Chapultepec (México) en 1945 y la de Cartagena de Indias (Colombia) en 2012. En la primera, el objetivo era “establecer las reglas de juego en América latina” para asegurar el rendimiento de las inversiones norteamericanas. En la segunda, 67 años después, los temas giraban en torno a Cuba, el narcotráfico y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Este contraste marca el nivel de aislamiento en el que se encuentran los Estados Unidos frente a la región, ya que se perdió América latina. Para Chomsky, el acercamiento de norteamericano a Cuba se da en un intento por no quedarse aislado completamente. Destacó que el poder pasará a China en el próximo ciclo, a pesar de ser aún un país muy pobre, pero que sin embargo no existe otro contendiente.

El lingüista expuso que la crisis del capitalismo está en sus peores momentos y que “América latina ha estado a la vanguardia de la lucha contra el ataque neoliberal. Esto lo demuestran nuevos movimientos que surgen también en Europa del sur, en Grecia o España”. Pero advirtió sobre dos amenazas latentes muy importantes: la guerra nuclear y el desastre ambiental. Aseguró que ambas crecen gravemente y que al parecer a nadie le importa pues “las corporaciones quieren extraer hasta la última gota de combustible y ese impacto lo veremos en nuestros nietos (…) la especie humana está cerca del suicidio virtual”. Finalmente planteó que la llamada democracia, en realidad, es una plutocracia global y que hay que eliminar la especie de patología que tienen los líderes del mundo al redoblar sus fuerzas nucleares en este contexto.

La expansión del ciclo latinoamericano a Europa

De la mesa América latina y Europa en espejo participaron : Iñigo Errejón (España), Ignacio Ramonet (España), Ricardo Forster (Argentina) y Álvaro García Linera (Bolivia). Hicieron un paralelismo entre la crisis neoliberal latinoamericana de los años noventa y la actual crisis europea que ha visto nacer movimientos sociales como Podemos en España y el partido, ahora en el gobierno griego, Syriza.

Ramonet, doctor en Semiología e Historia de la Cultura arrancó la mesa y se sumó a las manifestaciones de solidaridad con Venezuela. Destacó que en ningún país donde se haya desarrollado un programa neoprogresista de inclusión social se ha producido ninguna derrota electoral, es por ello que las fuerzas conservadoras han intentado la desestabilización, a través de agresiones, campañas e intentos golpistas como el ocurrido el pasado 12 de febrero hacia Venezuela; el ataque a Dilma Rousseff a través de Petrobras; o el caso Nisman en Argentina: “Quieren evitar que este ciclo se prolongue”. Al final de su intervención habló de los medios de comunicación dominantes como instrumentos del poder financiero, en campaña internacional contra los líderes de Podemos y Syriza. Las manos, no alcanzaban para tantos aplausos.

El siguiente disertante fue el Doctor en Ciencia Política y líder del partido español Podemos, Errejón, quien expresó que Latinoamérica y Europa no son calco y copia y que su partido político no existiría sin los 15 años de lucha en la región. Dijo que Europa está en un momento donde es posible construir fuerza política, que no hay democracia sin apertura de derechos, que hay que girar la utopía conservadora que afirma que se puede desterrar la política y la concibe como un mero administrador de las cosas, como la toma de decisiones por fuera de la esfera pública. Manifestó que la democracia no es gestión de técnicas sino “la capacidad de poner a las instituciones al servicio de las necesidades de la gente”. Una ola de aplausos irrumpió sobre su discurso. Celebró la vuelta de la política en Europa y que con la recuperación de Grecia se ha evidenciado que sí había margen. Aseguró que se vive un nuevo clima de época gracias a los movimientos sociales como Indignados o 15-M que han abierto posibilidades políticas inéditas en España. Sin embargo, explicó, las crisis han sido de régimen político y no de Estado, lo cual ha generado que la acumulación de protestas no sea suficiente.

Al finalizar, propuso tres tareas para lograr la emancipación y la igualdad: librar disputas electorales con una representación política lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier intento de restauración conservadora; apuntar a una formación política que conlleve un trabajo político intelectual con los mejores cuadros; y en construir un pueblo en condiciones de reclamar su soberanía. “Ayer vendían resignación, hoy venden miedo. ¡Sí, se puede!” concluyó en medio de una ovación que duró más de la cuenta, al punto que el moderador tuvo que decir unas palabras para continuar con el siguiente disertante, nada menos que Álvaro García Linera.

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia empezó en medio de más aplausos. Fue sin duda uno de los momentos más emocionantes del Foro. Al comenzar destacó las plazas públicas como lugares de construcción política y declaró que América latina ha mostrado que la democracia no se puede reducir simplemente al voto, “la democracia es callejera, plebeya”.

Describió el papel del Estado y que hay que luchar por el poder de éste, pero sin ser absorbido por el mismo. Aseguró que las políticas de ajuste vividas en Europa no son suficientes para generar una masa crítica que se movilice ante los poderosos. “La clave es convertir el malestar social en una fuerza colectiva que abra posibilidades de cambio. (…) Una lucha política es una lucha por el sentido común, debe cohesionarse sino la gente se resigna y regresa a su vida cotidiana”. Para García Linera el gobierno está en la obligación de pensar en la gestión, en pensar en generar mayor igualdad. “El futuro de la revolución latinoamericana se define en el ámbito económico”.

Refiriéndose a Venezuela afirmó que “si Venezuela cae en las garras de una agresión, América latina habrá perdido” y que la región no es peligro para nadie, por el contrario “Estados Unidos y el Parlamento Europeo son un peligro para América latina”. Finalmente sostuvo que la integración latinoamericana necesita de una base material, de acciones conjuntas en economía y derechos. “Nuestra Patria Grande no durará si no pasamos del encuentro cultural al encuentro económico, una combinación del juego de la intelectualidad al juego de la gestión”, concluyó.

Venezuela en la mira

En los siguientes dos días del Foro se discutió el papel de las Nuevas Izquierdas y Tradiciones populares en América latina. El filósofo venezolano, escritor, analista político y doctor en Ciencias Sociales, Vladimir Acosta declaró que sólo hablaría de la agresión sufrida por su país ante las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos. Hizo un recorrido histórico de cómo se dio un cambio de época en Venezuela de la mano de Hugo Chávez, sus logros y políticas fraternas hacia otros países de la región. Destacó a Telesur como una de las mejores expresiones de democratización de la información y al triunfo del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Marcó como punto de partida de las agresiones contra Venezuela aquella cumbre en Mar del Plata donde George Bush no encontraba la puerta de salida frente al no rotundo sobre el ALCA y destacó a los organismos de integración regional como CELAC y UNASUR. Advirtió que todo ese avance está amenazado y que todo el pueblo venezolano necesita de la solidaridad de todos los demás países, no sólo declarativa sino también de marcha y movilización. El auditorio no hizo más que demostrarle su apoyo con largos aplausos de pie.

Más adelante en la mesa Actualidad de las Tradiciones Emancipatorias, Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño describió la crisis que viven los pobres en Brasil producto de una gran sequía generada por la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Describió la filosofía indígena relacionada con el “buen vivir”, una sintonía fina con el universo donde prima una convivencia con todos los seres, una idea de compartir en comunidad y de consumo solidario en contraposición la acumulación para obtener ganancias individuales. Expuso que los países que han logrado implementar esta filosofía son Bolivia y Ecuador al reformar sus constituciones a través de Asambleas Constituyentes y poner en el centro a la naturaleza y no sólo al hombre como sujeto de derechos.

El valor de la política intergeneracional

El último día del Foro se presentó la mesa La Nueva Generación ante la disputa del presente. Axel Kicillof, doctor en Economía, profesor, investigador y actual Ministro de Economía manifestó que el neoliberalismo instaló el discurso de que la política era mala palabra, y que el Estado era ineficiente y corrupto. Sin embargo, “cuando éste se encuentra en buenas manos, es democrático y representa los intereses del pueblo es un potente instrumento de transformación al servicio de la producción y la redistribución de la riqueza”. Concluyó: “La tarea de seguir transformando la Argentina está en la cabeza y en los hombros de la nueva generación”.

En medio de calurosos aplausos, llegó el turno de la chilena Camila Vallejo, geógrafa, militante y actual diputada por el Distrito Nro. 26, La Florida. Describió la situación que atraviesa su país en materia de derechos. Resaltó que se ha tomado conciencia de que la educación es un derecho humano habilitante y que su lucro sólo genera segregación. Planteó que debía repensarse la educación y generar herramientas que permitan la recuperación del pensamiento crítico, eliminado con la doctrina del enemigo interno a través del miedo. Para lograr estos objetivos instó a una reforma tributaria para su financiamiento. Destacó a la política como herramienta de transformación que permite pensar en un proyecto colectivo y no sólo individual. “La mera conflictividad social sin disputa política no tiene sentido, se tiene que disputar el poder”, expresó. Dijo también que la institucionalidad política en Chile tiene una serie de candados que no permiten realizar reformas importantes y que faltan herramientas jurídicas que castiguen los crímenes de cuello y corbata, pero que sin embargo ya trabajan en ello.

Expuso que el mayor desafío es lograr la reforma de la Constitución política a través de una Asamblea Constituyente ya que, si se hiciese a través de una comisión bicameral caerían en el mismo vicio y nada cambiaría pues hay que darle herramientas a la gente para transformar su realidad.

Recalcó que en su país hay un gran descrédito por la política y por consiguiente una gran despolitización de la población. Por eso apuesta por una lucha intergeneracional donde las generaciones anteriores ayuden a las actuales en la tarea de lograr un cambio verdadero. “Somos historia, presente y futuro, tenemos que empoderarnos de nuestra historia”, finalizó.

El público del Cervantes no pudo contener más su apoyo, las banderas militantes se desplegaron en lo alto de los palcos, acompañadas de cantos y proclamas por América latina y Europa.

Mar 7, 2015 | destacadas, inicio

La victoria peronista emana de sus dedos. No vale cantar el himno si no se acompaña con la «ve» que forman los dedos índice y medio. Los aplausos son pura presencia, aquí estamos. Con el marco dramático de la llovizna, recorro la periferia de la Plaza del Congreso buscando imágenes que siempre son la misma: grupos de amigos, conocidos o familias enteras alrededor de una radio.

La ciudad despierta gris, el domingo es tan domingo que hasta entrado el centro porteño casi nadie se entera que el Kirchnerismo duro volverá a la calle para escuchar por última vez a Cristina inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso. Siendo las once, la avenida 9 de Julio es cercada por micros estacionados y otros que llegan. Los encolumnados ya coparon prolijamente la plaza.

En la marcha, el clima contagia. Suena «Tengo», de Sandro, reversionado por Divididos; acompañan los bombos, banderas de Argentina y gorros, en este caso bandanas con diseños alusivos; hay miradas cómplices, abrazos por doquier y esa sensación que se conocen todos, o casi.

Minutos antes de las doce, el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín se moviliza por la avenida Callao ante la mirada y el aplauso de las familias. En las adyacencias de la plaza, se pierde la homogeneidad del centro de la escena, donde hasta minutos antes del discurso ya era imposible ingresar. La gente se escurre buscando, como todos, un buen lugar. Suena el himno, todos cantan.

Las victorias se llevan como remeras. El discurso durará más de tres horas. Ellos fueron a escucharla. En el centro, donde la masa se viste de fiesta, el silencio derriba todo, se bajan las banderas. En las adyacencias, todos miran al Congreso, su voz llena cada rincón. Nélida, una docente jubilada de 64 años cuenta en la marcha: «Estoy aquí por mis ideales, para defender la democracia y a una presidenta que hizo todo por el país».

Apoyada en la baranda, en una de las calles que bordean al Congreso, Magdalena (28) egresada de Sociología en la UBA, explica: «Como verás no estoy encolumnada, vine como ciudadana, siempre la seguí por tele y siendo el último discurso que va a dar sentí que era un momento histórico para estar», me dice.

Cristina habla, pero Magdalena se toma su tiempo para exponer su postura respecto al 18F: «Un comentario que había y lo vi por TN era de una movilización con gente de la tercera edad; mientras que esta, convoca a todas las edades. Me parece también que haya habido esa movilización es gracias a este contexto, creo que años atrás no se salía y ahora salimos nosotros, y salen los demás».

El discurso lleva más de una hora y son muchos los que aun esperan algún amigo o conocido para intentar acercarse al escenario. Entre ellos, Sergio (52), técnico de fútbol, en un tono firme me dice que el 18F marcharon «fiscales corruptos que no resuelven ningún caso y saben poco de casos resonantes como la AMIA o Rio Tercero», y agrega que «hoy se movilizó la familia, gente grande, pero también mucha juventud; en la marcha de los fiscales tenías que buscar con lupa a los pibes».

Tiene razón, los pibes están y los no tan pibes también. Sergio y Sebastián rondan los 40, son docentes, ninguno estuvo en la marcha del 18F, pero por lo visto en los medios, exponen su opinión: «Por lo que leí era una composición social más homogénea y no había tanta diversidad como acá. Más minoritaria, en términos políticos y de proyecto», me cuenta Sergio. «Hubo intereses muy claros por detrás de la marcha del 18F, fue mucho más que una movilización ciudadana. La composición social no la vi, tengo entendido que fue una franja etaria alta, cincuenta, sesenta años de promedio, poca juventud, niveles económicos medios y altos, eso habla de una franja de la sociedad», cierra Sebastián.

En el 1M no hay enojo, ni división. Son ciudadanos, como todos. Ellos se acercaron por un ideal y encontraron un respaldo. Otros, se agrupan detrás de pensamientos distintos sobre el país que anhelan, pero todos parecen convivir. La política es y siempre fue un inagotable debate, por más que para el negocio de algunos medios sea más rentable hablar de grieta.

Martín y Ana dejan el vallado, agotados, se sientan a un lado de la calle. Buscan un poco de aire, la necesidad de descansar. Son estudiantes, rondan los 24. Hablan poco y lento, vienen a dar apoyo y no consideran que el 1M sea una contramarcha, como se la calificó desde algún sector de la prensa. Reconocen la legitimidad del 18F, pero no caminarían sabiendo quiénes la convocan, sea con el fin que fuere.

La lluvia es cada vez más fuerte, la voz de Cristina se pierde. Un poco más lejos del escenario, dos banderas gigantes con los rostros de Néstor y Cristina bajan por los laterales del Congreso. El acto parece llegar a su fin. Alejandro y Leonardo son empleados en una fábrica, tienen 32 cada uno, «acá está el pueblo», me dicen y enumeran algunos de los logros del gobierno.

También hay milintantes: «Soy parte de este espacio político que gobierna a la Argentina desde 2003 y como militante de este proyecto político y de Kolina esta apertura de sesiones representan un momento histórico para la Argentina», cuenta Facundo, empleado, treintañero. Entiende que el 1M sirvió para «reafirmar el apoyo» y no polemiza con el 18F sino que lo ve como la posibilidad de un país «donde todos sienten que la democracia ha generado las condiciones necesarias para salir y movilizarse con total libertad y con plena garantía de sus derechos constitucionales y sin reparos».

Mar 1, 2015 | destacadas, Entrevistas, inicio

Alicia Entel

-¿Cómo fue su 24 de marzo de 1976, qué estaba haciendo ese día?

-Yo vivía en un departamento chiquito en el barrio de Once. Ese mismo 24 a la noche rompieron la puerta de entrada del edificio y se llevaron a un militante político que también vivía ahí. Para mí fue una noche de terror, una noche espantosa. Escuchamos como rompían todo y estábamos aterrados. Fue bronca y parálisis pero por el otro lado fue pensar “rapidito, acá hay que hacer cosas como para que no nos encuentren, que no sepan”. Mi papá se llevó todo lo que consideraba que podía ser jodido. Eso fue muy interesante porque cuando murió -muchos años después- recuperamos libros y revistas.

-¿Cómo fue su experiencia antes del golpe?

-Era una militante política y social. El 24 de marzo no fue una sorpresa para nadie. Ya veníamos sospechando que los militares iban a llevar a cabo una actitud más represora que la que había empezado a existir. Ya habíamos tenido situaciones difíciles.

Alicia Entel

-¿Y a partir de ese momento cómo siguió su vida?

-Fue empezar a quemar papeles que teníamos en casa, a pensar si nos íbamos a otro lado. Fue realmente terrible porque no había una comunicación como la que tenemos ahora y de a poco te ibas enterando cómo caían tus compañeros. Nos reunimos con algunos para ver qué rumbo se iba a tomar, ver si se resistía o no. Los días posteriores eran eso, decidir si te quedabas o te ibas a vivir con un familiar a la provincia. Se trataba de no salir a la calle. Yo me fui por un corto periodo de tiempo, cuando volví durante años no fui a la calle Corrientes, no pisé una librería. Era muy duro. Es cambiar la vida. Reinventarse y ser otra persona, un exilio interior. Era pensar que si tenías una biblioteca con libros de (John William) Cooke, Mao (Tse Tung) y (Carlos) Marx te iban a llevar presa o te iban a desaparecer. Vivíamos así. El ruido del ascensor me aterraba. Entonces escribía y estudiaba de noche porque no podía conciliar el sueño. Fue durísimo. Además, no sabíamos si los compañeros estaban, si se habían ido, si se los habían llevado. Yo me considero una sobreviviente de esa masacre. Creo que con todo lo que se ha hecho en derechos humanos -que me parece excelente-, con todo lo que se habla del tema y con los juicios, todavía hay mucho por decir en el sentido de que los militares eran el brazo armado de poderes económicos importantísimos.

Eduardo Jozami

-¿Dónde estaba el 24 de marzo de 1976?

-Estaba en la cárcel del Villa Devoto, en la Unidad Número 2 del Servicio Penitenciario Federal. Ocurrió que militaba en la Juventud Peronista, la situación se fue haciendo más difícil a partir de 1974 y estuve detenido durante ocho años desde 1975. Había sido sometido a juicio por todas las imputaciones y en aquel momento era prácticamente imposible conseguir abogado defensor. Me adjudicaron, además de otras acusaciones, una vinculación con lo que se llamaban “las organizaciones subversivas”, lo cual era cierto. Antes del golpe no había habido ninguna resolución en mi caso y la verdad es que no tenía muchas expectativas de salir en libertad porque la situación política cada vez empeoraba más.

Eduardo Jozami

-¿Cómo le llegó la noticia?

-Había podido leer en la cárcel los diarios del 23 de marzo y todas las noticias que allí referían a que el golpe era inminente. El 24 de marzo, aparentaba ser una jornada normal en la penitenciaria. Luego nos dimos cuenta que nadie se había ocupado demasiado de nosotros debido a que todas las autoridades estaban pendientes del golpe militar, que se estaba consumando. Más tarde, vimos en los patios de la cárcel un movimiento grande de tropas que no era habitual y que tal vez haya tenido algún sentido meramente intimidatorio. Además, rápidamente se supo porque uno de los guardia cárcel nos dijo “ahora sí que ustedes están hasta las bolas”, y supimos que vendrían tiempos difíciles no solo para quienes estábamos presos, sino también para todo el país.

Lo más importante de ese día paso dentro de cada uno de nosotros. Tomamos rápidamente conciencia de que las cosas iban a cambiar y al día siguiente tuvimos evidencia de estos cambios. Por ejemplo, había muchos detenidos que estaban a disposición del poder ejecutivo y estaban esperando que se les diera la opción de salir del país, que establece la Constitución Nacional, pero ya no pudieron hacerlo y estuvieron presos durante varios años más.

-¿Qué fue lo que te mantuvo con vida, a diferencia de muchos otros?

-Creo que me salvó haber caído en septiembre de 1975 y en esa fecha todos los detenidos en Buenos Aires eran legales. Es decir fueron detenidos que estuvieron “reconocidos”. La represión comenzó a aplicarse desde los primeros meses del año 1976. El golpe significó que la represión que hasta entonces tenía algunas limitaciones, comenzó a ser encarada por el Estado con todo su poderío convirtiéndose en lo que llamamos Terrorismo de Estado. Por ejemplo, en el Pabellón 1 de la cárcel de La Plata, donde también estuve, sacaban presos y los fusilaban.

-¿Cómo esquivó la censura en la cárcel y rescató los escritos que, luego, formaron parte de su libro?

-Estando preso pude encontrar el ritmo y la dedicación para leer, escribir y pude sacar algunas cosas por carta, otras cosas que había escrito en cuadernos las perdí en requisas. Luego realicé un trabajo de reelaboración con muchas cosas que he escrito. El primer y segundo año fui un gran jugador de ajedrez, no gran porque fuera muy bueno, sino porque no paraba de jugar. No podía dedicarme solo al ajedrez, así que dediqué tiempo libre a leer y escribir. Como escritor y lector le debo mucho a la cárcel. Me ayudo a sobrellevarlo.

Nora Cortiñas

-¿Cómo era su vida antes del golpe del 24 de Marzo de 1976?

-Antes del 1976 nosotros ya teníamos un preso político que era pariente de mi hijo. Porque antes de ese año ya había miles de asesinatos, desaparecidos, y en pleno gobierno democrático. Pero por esa época nos comunicaron a las familias que la situación en las cárceles era muy densa, por los maltratos y los golpes que esos presos estaban sufriendo. Presentíamos que algo iba a pasar por el modo en que los estaban tratando a los presos políticos. Parecía que algo se estaba armando.

Nora Cortiñas

-¿Cómo se enteró del golpe?

-Estábamos en casa y sintonizamos la radio; nos enteramos así, escuchamos al vocero que comunicaba la noticia.

-¿Cómo repercutió en su familia?

-Nosotros teníamos miedo por Gustavo, porque él militaba con grupos cercanos a movimientos de la iglesia relacionados con el Padre Mugica a quien ya habían asesinado en mayo de 1974. Entonces le decíamos a Gustavo que le pagábamos el pasaje, que se fuera del país por un tiempo, por él, por la mujer y por el nene que en ese momento tenía 2 años. Pero él no se quería ir; decía: ¿qué tiene de malo lo que estoy haciendo? No tiene nada de malo para que me tenga que ir.

-¿A qué se dedicaba usted en ese momento?

-Vivíamos en Castelar, yo era profesora de costura, tenía algunas alumnas en casa, estaba casada y tenía dos hijos a los que atendía, y me dedicaba a las tareas de un ama de casa. En el barrio la gente era muy discreta, no había alarmas expresas por lo que pasaba, pero era una situación distinta, todo se veía distinto, la gente se miraba…

-Y después llegaron los pañales como símbolo de las Madres, como símbolo de su vida…

-Sí, porque como todas éramos madres, el pañal era algo que teníamos en casa por los bebés. Además no teníamos tiempo ni de comprar un retazo de tela, entonces decidimos ponernos los pañales porque eran cuadrados y si se doblaban formaban un triángulo que era justo para ponerse en la cabeza. Después, les bordamos el nombre del familiar desaparecido, para identificarnos. En todos los años posteriores no tuvimos paz. Sí una paz interior porque somos madres y no nos relacionamos de ninguna manera con la violencia. Como madres jamás nos sentimos cercanas a ningún tipo de violencia, pero exigimos justicia, que se abran los archivos y que nos digan que pasó con cada uno de los desaparecidos.