Mar 24, 2015 | inicio

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) realizó a la fecha, gran cantidad de llamados a concurso y otorgó en total 1280 licencias y autorizaciones a radios AM y FM, y televisión paga y abierta en todo el país.En varias zonas del interior ya fueron asignadas las frecuencias a muchas radios comunitarias y de pueblos originarios, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires todavía no han comenzado los llamados a concurso público para adjudicación de licencias debido a que es una de las 11 “zonas de conflicto” definidas por el AFSCA, y aún no resueltas.

Ya van más de cinco años de sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 promulgada en octubre de 2009. Aunque el crecimiento y el avance de la radiodifusión a nivel nacional son notorios, distinta es la situación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), por su conflictividad. “La llamamos zona de conflicto porque el espectro está saturado, no hay espacio en el aire para otorgar licencias”, explica Mariel Baiardi, miembro de la Dirección de Proyectos especiales del AFSCA. La solución a esta saturación es un proceso complejo y a largo plazo que debe ser elaborado mediante el Plan Técnico, establecido por la Ley. El Plan será un registro de frecuencias que establecerá cuáles podrán ser reservadas y cuáles concursadas. Baiardi manifiesta: “Ahora lo que se está haciendo es avanzar en todas las zonas que no son conflictivas planificando el espectro y ordenándolo. Pero en los casos donde hay espectro saturado, lo que hay que hacer es relevar todas las señales que hay, algunas tienen cobertura legal y otras no. Después respetar los porcentajes que establece la Ley. Pero es un proceso en el que hay que ver cuáles son las licencias, si están vigentes, cuánto tiempo les queda hasta su vencimiento, cuáles son Reconocimientos sin fines de lucro, cuáles Permisos Precarios, porque el organismo fue recorriendo diferentes procesos tratando de normalizar lo que hay”. Por el momento este Plan Técnico está en desarrollo, por lo que aún muchas FM de la Ciudad se encuentran sin licencias, y sin poder participar de financiamiento.

Radio FM SUR 88.3. Parque Patricios

La Ley establece que la elaboración del Plan Técnico deberá realizar las reservas de frecuencias, con posibilidad de ampliarlas debido a la incorporación de nuevas tecnologías, para un mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Eduardo Fernández Rousseaux, director de Evaluación Técnica del AFSCA, explica que la falta de solución al conflicto no se debe a la ausencia de un Plan, si no a la falta de actualización. “Plan Técnico hay, se elaboró en el año 98. En las diferentes provincias cuando hemos llamado a concurso se lo va consolidando. En la Ciudad de Buenos Aires también está el plan pero con una dificultad, que es una zona de conflicto. Cuando se elaboró ese plan y se trabajó se declararon zonas de conflicto aproximadamente unas 20 localidades, que ahora se fueron reduciendo y quedaron 11, entre ellas la CABA”, detalla Rousseaux.

El 21 de octubre de 1998 se aprobó la Resolución Nº 3444 que establecía el Plan Técnico Básico Nacional de Frecuencias para el Servicio de Radiodifusión Sonora. Es decir, el plan que organizaba cuáles eran las frecuencias disponibles del espectro radioeléctrico para la adjudicación de licencias mediante concurso público. Hasta el momento, y luego de la aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, este Plan continúa vigente y se aplica en las zonas de conflicto más leves.

La dificultad y la demora en su actualización para la Ciudad se deben a que el panorama actual del espectro es muy diferente al del año 1998. Según Rousseaux: “La zona de conflicto es donde la capacidad técnica de planificación es superada en al menos tres veces por la cantidad de posibles licenciatarios. Entonces, por ejemplo, tenés en la Ciudad de Buenos Aires una planificación para 50 radios FM y una posibilidad de ‘x número’. Que todavía no está determinado pero que lo supera ampliamente. De acuerdo a los censos que realizó el organismo, veníamos hablando de una posibilidad de 1500 radios para que entren en un espectro que es limitado. Vos llamás a concurso con ese plan técnico y tenés un conflicto sangriento entre quienes se quedan con las frecuencias.”

Según lo dispuesto por la ley, un 33 por ciento de las localizaciones radioeléctricas planificadas se reservará para personas de existencia ideal sin fines de lucro. Si bien las emisoras populares, comunitarias y alternativas ya existían en el país antes de la sanción de la Ley – por lo que hubo diferentes decretos y regulaciones previas que permitieron limitadamente su accionar – es con la nueva Ley que se establecen definitivamente sus derechos, su legalización y su fomento. La posibilidad de acceso del sector comunitario y sin fines de lucro como un nuevo sujeto emisor en la radiodifusión es una de las modificaciones y novedades más importante con respecto a la anterior Ley Nº 22.285, en la que solo se permitía ser licenciatarios a personas físicas o jurídicas con fines de lucro.

Radio FM SUR 88.3. Parque Patricios

Lionel Martin, periodista de Radio Sur FM 88.3 y referente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) Argentina, comenta sobre la situación de estas radios: “Durante mucho tiempo, el AFSCA nos dijo que estaban trabajando para conseguir un software que pueda escanear de alguna manera todas las emisiones que hay, y a partir de ahí elaborar un plan técnico. Lo que nosotros pedíamos es que, hasta que se llame a concurso a las radios sin fines de lucro nos den algún tipo de Reconocimiento de nuestra existencia, para poder tener un resguardo legal. Pero también para tener un margen de acción para funcionar con respecto a los casos de interferencias con radios comerciales.”Mediante un proceso de empadronamiento que el ASCA aprobó a fines del año pasado, las radios comunitarias podrán presentar la información de sus emisoras, los requisitos cumplidos y sus composiciones legales, es decir si son cooperativas, fundaciones o sociedades civiles: “Esto como un paso previo para que después, en los llamados a concurso, eso pueda pesar como un antecedente de existencia previa”, plantea Martín.

Si bien para el AFSCA la “zona de conflicto” está determinada por problemas técnicos de saturación del espectro, para el periodista el conflicto se debe más a una falta de resolución política: “Hay que definir cuántas radios entran en determinado lugar, qué potencia van a tener para emitir, porque una vez que se elabora el Plan después hay que hacerlo cumplir. Y si hay radios privadas, con fines de lucro, que no se ajustan a los requisitos o no tienen licencias tendrían que ser cerradas”. Para Martín esos cierres tienen un costo político: “Sobre todo, en las grandes ciudades (esas radios comerciales) son las que, a través de la venta de publicidad, se vuelven más rentables y ahí es donde está el negocio, que no se quiere afectar o no se tiene voluntad política para avanzar sobre eso”.

Radio FM SUR 88.3. Parque Patricios

Eduardo Rousseaux explica que la solución se basa en modificar el antiguo Plan fundamentalmente teórico -realizar nuevos acuerdos con la Organización Internacional y el Mercosur- y adecuarlo a la situación actual empezando por la práctica: “La idea es no llevar la teoría a la práctica, sino la práctica a la teoría. “De modo que un primer paso para elaborar un Plan adecuado es acceder al panorama real y para esto la solución ya está en proceso: “Se firmó un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Cancillería de la Nación y AFSCA, para la compra de un sistema de control y monitoreo del espectro de manera permanente. De esa forma vamos a saber qué es lo que hay realmente en el aire hoy funcionando. Porque tampoco hay datos. O hay datos, pero no sabemos si es lo que realmente funciona o lo que la gente viene y te declara ‘yo estoy funcionando’, pero con qué potencia, cómo están funcionando los licenciatarios. En base a eso, vamos a poder tener en primer punto: la realidad” –asegura Rousseaux– y agrega : “A partir de esa situación podremos monitorear y tener en claro qué es lo que está funcionando hoy en el espectro radioeléctrico, desarrollar una normativa técnica acorde a la realidad. Donde puedan coexistir, convivir, la mayor cantidad de licenciatarios posibles. Pero para poder desarrollar eso necesitamos todo un conjunto de herramientas que las estamos creando y desarrollando ahora. Este sistema de control y monitoreo del espectro no existe en ningún lado, nosotros estuvimos consultando. Lo empezó a hacer ahora Brasil a través de una fundación que ellos tienen de telecomunicaciones, que es la única experiencia así de trabajo global, sobre el sistema de control y monitoreo del espectro.”

Néstor Busso, ex presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, opina al respecto: “El tema del plan técnico está demorado. En realidad la Ley dice que habría que haberlo hecho durante el primer año, obviamente que hay dificultades que son ajenas al AFSCA, pero eso es lo que dice la Ley. Hace tiempo ya que el AFSCA dice que va a contratar un software con el cual pretende monitorear el espectro y elaborar el plan técnico. Es necesario usar tecnología y un software para la elaboración del plan técnico, pero creemos que hay que apresurar este proceso.”

Radio FM SUR 88.3. Parque Patricios

El establecimiento del sistema de monitoreo llevará un año de trabajo sistemático y Rousseaux asegura que ya se inició: “Ya firmamos el convenio, estamos terminando los pliegos de llamados de licitación pública internacional que lo estaremos llamando para principios de marzo. Así que ya están todos esos pasos aprobados. La idea es que a partir de marzo, en treinta días se ponga en funcionamiento. Lo que se espera es tener resultados parciales, y para antes del mes de julio ya tener una base de datos consolidada de la zona sur de Gran Buenos Aires.” La zona sur es una de las más complejas debido a su saturación, entonces, según el Director, es conveniente que el proceso de acumulación de datos empiece por allí: “Sabiendo que es uno de los lugares de zona de mayor conflicto, si le encontramos la solución a ese lugar le encontramos la solución a todo. O sea, en vez de empezar por lo más fácil elegimos empezar por lo más difícil”. Para el Director de evaluación técnica el objetivo de la elaboración de la base de datos es: “Para que el software que le vamos a cargar al sistema pueda tener con qué cotejar lo que hay en los papeles AFSCA: desde licencias, autorizaciones o censo, con lo que sucede en la realidad.”

Según Gabriel Sottile, Director de Adjudicación de Licencias del organismo, para fines de 2015 se podrá contar con información precisa: “Lo que está realmente consolidado y funcionando hoy en la Ciudad de Buenos Aires no se puede saber, pero a fin de año sí, en todo el país. Obviamente que trabajamos también en conjunto con la Comisión nacional de Comunicaciones (CNC), quienes nos ayudan en la planificación y coordinación. Todo va llevando un tiempo de maduración hasta que el AFSCA esté en condiciones de hacerse cargo de esa cuestión de gestión que hoy sentimos que estamos en condiciones de hacerlo”. Al parecer será a fines de este año cuando se contará con la base de datos necesaria para poder comenzar a realizar la planificación del espectro y posterior otorgamiento de licencias.

Mar 24, 2015 | destacadas, inicio

Según una investigación realizada en el marco del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires “desde la década de los veinte, aproximadamente, el fútbol forma parte de la genealogía masculina de nuestro país. Desde entonces un padre tiene para transmitirle y heredarle a su hijo varón tres blasones identificatorios: un nombre, un apellido y una camiseta”. Entonces, ¿Cuál es el lugar que ocupan las mujeres en este deporte?

Si recorremos las canchas de papi fútbol que existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a encontrar un espacio cada vez más ocupado por mujeres: “Nosotras jugamos todos los domingos a las 19, y así como nosotras, hay muchos más equipos de chicas que alquilan canchas y juegan de forma regular”, comentan las integrantes de Mami Fútbol, un grupo de más de diez mujeres que se junta una vez por semana para divertirse y transpirar la camiseta. De la misma forma en que vemos las canchas de fútbol 5, antes monopolizadas por los hombres, con presencia femenina, también encontramos mujeres en los clubes grandes de la Ciudad. Éstos incluyen en sus programas la participación del género femenino en este deporte. Allí, las jugadoras arman un equipo que compite en distintos torneos, con la posibilidad de acceder a la selección nacional de fútbol femenino, tanto de cancha de 11 como de fútbol 5. Sin embargo, esta participación intensiva es bastante reciente.

Torneo Amateur en Costa Salguero

Mayra Suárez, ex jugadora de futsal -o fútbol de salla- de Racing Club, comenzó en este deporte a los 8 años, en 1994, jugando en un club de barrio. “Concurría dos veces por semana y solo realizábamos algún partido amistoso con otro club de barrio vecino porque no había muchas chicas que practicaran este deporte. Continúe todos los años jugando por diversión. (…) Ahora es más fácil armar un equipo entre amigas porque el futsal femenino está de moda”. Explica que “en general todos los clubes se manejan con una escuela de fútbol femenino donde seleccionan dos niveles, uno para conformar la reserva, en general con chicas más chicas, y otro para conformar el equipo de primera”.

Por su parte, Ginger Gentile entiende que la posibilidad de participación para las mujeres en este deporte es distinta a la de los hombres. La clave está en la infancia: “Las chicas son convocadas de grandes, no hay infantiles. Y es que el fútbol es un negocio (…). Sería bueno quizás que el fútbol masculino, especialmente el fútbol infantil, también mire el fútbol femenino, queremos más recursos para las chicas pero no sé si sería bueno exponerlas, como tampoco es bueno exponer a un chico de cinco años en una situación de jugar profesionalmente”.

El vínculo con las familias

Mayra Suárez cuenta que su familia siempre la apoyó: “Ellos escucharon mis deseos por jugar este deporte. Creo que me ayudó tener una madre sin ningún tipo de prejuicios, con la mente abierta y que observaba mi pasión por este deporte (…) Quizás el prejuicio era más social, cuando le contabas a alguien que practicabas este deporte. Esos prejuicios se disipaban cuando algún conocido me venía a ver y se daba cuenta de la femineidad y el respeto con el cual enfrentábamos a nuestros rivales”.

Torneo Amateur en Costa Salguero

Para otros sectores, sin embargo, no es tan simple alejarse de los roles que las familias asignan. En el caso de las chicas de la villa 31, retratado en “Mujeres con pelotas”, estas desigualdades se reproducen en las propias casas de las chicas, en donde el fútbol es visto como un deporte de hombres, y las primeras que levantan la voz en contra de la participación de las chicas, son sus madres. Ginger Gentile cuenta “Las chicas decían que no podían jugar por el machismo, por los hombres, pero cuando preguntábamos quién, con nombre y apellido, las respuestas eran: ‘mi mamá’, ‘mi tía’, ‘mi hermana’”.

Los medios de comunicación también colaboran para que esta visión de la mujer en el hogar no se modifique. Carolina Zanino, Delegada de Géneros de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), del sindicato del Ministerio de Economía de La Nación entiende que “Los medios de comunicación son un espacio clave. Uno ve las publicidades y siguen siendo las mismas que en la década del 60. El rol de la mujer ahí sigue siendo igual, sobre todo las que son de limpieza (…) Entonces, a nivel cultural sigue existiendo una discriminación hacia la mujer. Y después está el tema de que los hombres no se lo tienen que tomar a la defensiva, que el cambio tiene que ser entre todos. Esto implica como un desequilibrio para algunos hombres porque, ¿qué significa ser hombre: mantener, significa ser fuerte, no llorar? Eso también se revoluciona y ellos también tienen que hacer un esfuerzo como para reubicarse en su masculinidad y en su ser hombre. Eso significa para ellos una pérdida de privilegios, por eso es importante la participación tanto de hombres como de mujeres”.

Esta visión sobre los roles que desempeña cada género sigue siendo la predominante. En la actualidad muchos chicos siguen llevando la bandera de la masculinidad futbolística. Laura Elinger, integrante de Mami Fútbol, trabaja en la Casa Popular “Vientos del Pueblo” perteneciente a la agrupación política Patria Grande, ubicada en el barrio de Barvanera. Allí realiza apoyo escolar y recreación para chicos de entre 6 y 9 años. Cuenta que en una de las salidas a la plaza, chicos de seis años no querían pasarle la pelota porque decían que las mujeres no juegan al fútbol. Laura les explicó que ella era mujer y también jugaba al fútbol. Ahora la invitan a ser la arquera del equipo.

Partido amistoso en Villa Crespo

Panorama social

“Mujeres con pelotas” le da la palabra a varios especialistas en la materia, y una visión que predomina es la de justificar la exclusión de las mujeres en el fútbol por causas “naturales”, ya que es un deporte de fuerza y no es posible igualar las posibilidades de las mujeres con las capacidades de los hombres. Para Ginger Gentile, el problema no es natural, “(…) lo que pasa con las chicas es que faltan años de entrenamiento. Muchas empiezan a jugar a los 16, o un poco antes. Para mí la respuesta sería que todos los clubes que tienen fútbol infantil, hagan todo mixto. Para ya tener un programa de entrenamiento que existe, y no tener que abrir una escuela de fútbol femenino”, que lo único que hace es mantener la diferencia.

De la misma forma lo interpreta Carolina Zanino, quien muestra un panorama más amplio para intentar encontrar el origen de la discriminación de las mujeres en este deporte. Y es que el tiempo que las mujeres pasan fuera del trabajo, es ocupado por otro trabajo, uno no remunerado: “Hace poco el INDEC publicó una encuesta que me parece sumamente importante, que está bueno que se haya hecho la primera acá en Argentina, sobre usos del tiempo. Lo que hace es comparar cuántas horas de trabajo le dedican hombres y mujeres de todas las edades, al trabajo no remunerado que es: cuidado de los chicos, limpieza, hacer las compras, cuidado de ancianos, etc. Los resultados de esa encuesta son que las mujeres dedican el doble de horas que los hombres (6 y media sobre 3 horas diarias) a este trabajo”.

Torneo Amateur en Costa Salguero

Falta de tiempo, miedo, negativas en casa, rechazos en los clubes, falta de presupuesto, discriminación, son algunas barreras que debe derribar una mujer para jugar al fútbol. La posibilidad de acceder a este deporte es también la posibilidad de cambiar el rol que debe representar la mujer en la sociedad, en el hogar, en la cultura.

Hoy se pueden encontrar cada vez más mujeres que juegan al fútbol, ocupando estos espacios antes exclusivos de los hombres, usando su tiempo para divertirse. Sin embargo, los datos oficiales indican que aún hay cosas para cambiar.

Mar 24, 2015 | inicio

Luego de haber recorrido un arduo camino en la búsqueda por mantener viva la memoria de lo ocurrido entre los años 1976 y 1983, en la lucha por descubrir la verdad y en la posibilidad de lograr juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, la sociedad Argentina se acerca a la conmemoración de un nuevo 24 de marzo.

Los crímenes de aquella dictadura genocida se cuentan por miles en la vida de quienes ya no están más que en la memoria y en fotos sepia o blanco y negro de rostros que por siempre serán jóvenes. Pero también se evidencian en la vida de nietos y nietas que hoy tienen entre 35 y 40 y que aún no han recuperado su identidad. El modo en que el genocidio incide tanto en las subjetividades de sus víctimas, como en el imaginario colectivo de una sociedad ya no es cuantificable y, sin embargo, deja huellas en las construcciones presentes.

Las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” promulgadas en 1986 y 1987 permitieron que, luego del juicio a las Juntas Militares, se desprocesara a la mayoría de los imputados en causas penales por Terrorismo de Estado. Recién en 2003, el ex Presidente Néstor Kirchner promovió en el Congreso de la Nación la declaración de nulidad de ambas leyes y en 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su invalidez e inconstitucionalidad.

Una nueva etapa se abrió en Argentina y la lucha sostenida durante 30 años de Madres, Abuelas, Hijos, Familiares, así como de otras organizaciones de derechos humanos, es reivindicada desde el discurso y el accionar oficial. Los juicios por delitos de lesa humanidad se reabrieron y el trabajo de los organismos de derechos humanos, hasta el momento realizado en forma sistemática pero silenciosa y con escasa visibilidad mediática, se puso a disposición de los procesos judiciales que buscan verdad y castigo. Una innumerable cantidad de prácticas culturales, sociales y arqueológicas se iniciaron y plasmaron en monumentos, museos, canciones, muestras, dramaturgia, películas, centros de memoria y espacios públicos que renuevan el ejercicio de la memoria colectiva a la vez que los procesos judiciales toman su rumbo en oficinas y salas tribunalicias.

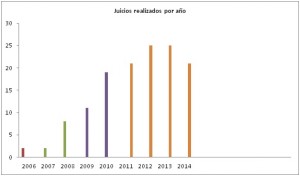

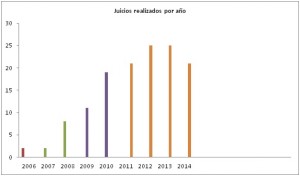

Según información existente en la Procuración General de la Nación, desde el 2003 se judicializaron los casos de 11.941 víctimas y hay más de 900 imputados en las causas que aún no han tenido sentencia. Desde 1983 fueron condenados 588 criminales. En tanto que con la reapertura de los juicios a diciembre de 2014, se realizaron 136 procesos judiciales que arribaron a sentencias. En la actualidad hay 16 juicios en curso por los casos de más de 2000 víctimas y existen 120 causas a la espera del debate.

El fallo “Simón” 2, en 2006, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se convirtió en la primera sentencia desde la reactivación de las causas penales por delitos de lesa humanidad. Con anterioridad a 2010 la cantidad de fallos era menor a 10 por año, mientras que en los años posteriores se supera esa tendencia. A partir de 2008 se produce una importante reactivación que incide en la cantidad de juicios terminados, llegando a un pico de 25 sentencias por año en 2012 y 2013, que en 2014 logró 21 procesos finalizados con sus respectivos fallos.

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Otro de los elementos importantes a la hora de balancear los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad es el que tiene que ver con la dimensión territorial. De los 21 juicios finalizados en 2014, se realizaron tres en Capital Federal, los denominados como “Primer Cuerpo del Ejército – Vesubio II”, “Plan Sistemático de apropiación de menores II – Hospital Militar de Campo de Mayo” y “Girbone – Caso Gaona”; San Martín fue sede de tres juicios: “Campo de Mayo IX – Caso Villavicencio”, “Campo de Mayo X – Juicio de los trabajadores” y “Caso Schaller”; en la provincia de Tucumán hubo dos catalogados como “De Benedetti” y “Villa Urquiza”; en Santa Fe también dos casos: “Brusa Asociación ilícita” y “Caso Caballero Silvio”; en Comodoro Rivadavia se llevó a cabo el juicio “Rodríguez Diéguez”; en Jujuy el denominado “Grupo de los siete”; en Neuquén “La escuelita III”; La Rioja: Caso “Angelelli”; en Santiago del Estero “caso Cantos”; Salta, “causas del Metán”; Rosario “caso Nast”; La Plata “La Nacha”; Mar del Plata “Máspero”; Corrientes el caso “Carril – Caso Losada” y en Olavarría “Monte Peloni”.

En tanto, existen juicios en curso en Capital Federal, Bahía Blanca, Córdoba, Jujuy, La Plata, La Rioja, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta, San Luis, San Martín y San Rafael.

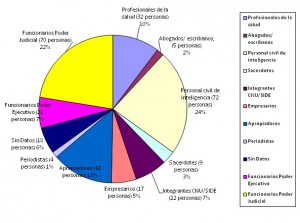

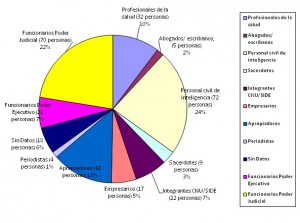

La denominación de dictadura “cívico militar” comenzó a imponerse en los últimos años y da cuenta del avance de la justicia hacia la complicidad e incluso la participación activa de la sociedad civil en delitos de lesa humanidad perpetrados por personas cuyas profesiones o tareas no se encontraban bajo la órbita de las fuerzas armadas pero que, sin embargo, coordinaban con éstas su accionar. Un trabajo reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) da cuenta de la participación de civiles acusados por crímenes de lesa humanidad, según su área de trabajo o profesión. Entre los datos salientes se pueden mencionar que el 43 por ciento de los civiles imputados pertenecían al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, mientras que el 24 por ciento se encontraba empleado como personal civil de inteligencia. Personas de otras profesiones tales como el periodismo, la salud, el sacerdocio, el empresariado, la abogacía, entre otras también tuvieron participación activa aunque en menor medida que las primeras. Sin embargo, «es llamativo que justamente estas semanas se hayan dictado tres fallos que absuelven de toda responsabilidad a los civiles implicados en el terrorismo de Estado. Lamentablemente parece que la justicia no quiere avanzar sobre este delito. Estos fallos son malas noticias para las víctimas y para toda la sociedad», afirmó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, a la prensa, en referencia a los fallos sobre las causas del Ingenio Ledesma, Papel Prensa y el Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. En este sentido, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, convocó para el 8 de abril a una Mesa de Diálogo Institucional y Social con la intención de tratar, junto a organismos institucionales y de derechos humanos, estrategias para contrarrestar «una serie de fallos en distintas instancias que habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país», informó. Y detalla los dictámenes que le generan preocupación: “Las excarcelaciones u otorgamientos de prisión domiciliaria de casi todos los condenados en los numerosos juicios realizados en la provincia de Tucumán; la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados durante la guerra de Malvinas como delitos de lesa humanidad; la falta de mérito del empresario de medios Vicente Massot en Bahía Blanca y del jefe de redacción de la Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; el sobreseimiento del ex secretario del juzgado federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; la falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Casación en beneficio del empresario azucarero Carlos Blaquier y del ex administrador de la firma Ledesma, Alberto Lemos; la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa; y las dificultades para avanzar en la investigación de las complicidades civiles en general”.

Civiles acusados por delitos de lesa humanidad Fuente: CELS

Medios de comunicación como operadores simbólicos de la dictadura

Dos recientes reveces judiciales dejaron sin efecto los intentos por profundizar las investigaciones a personas vinculadas a empresas de medios: Vicente Massot, directivo del Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; Agustín Bottinelli, quien dirigía la Revista Para Ti de la Editorial Atlántida en 1979, y a la cúpula de los diarios Clarín y La Nación por la sospechada apropiación ilegal de Papel Prensa S.A.

Mientras en Bahía Blanca la Unidad Fiscal, integrada por José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, adelantó a la prensa que están trabajando en la apelación del fallo que en los primeros días de marzo sobreseyó al empresario Vicente Massot, considerando la sentencia como «una reacción de la corporación judicial ante el avance de las responsabilidades civiles», en la Capital Federal el fiscal Gómez Barbella, que investiga la causa Papel Prensa, consideró que el peritaje de tasación histórica y contable solicitado por el Juez Ercolini, a cargo de la causa, “no desentraña el fondo del asunto”. Cabe recordar que el mencionado juez, entre otros elementos, desestimó el pedido de declaraciones indagatorias a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, porque “se encuentra en curso un peritaje de tasación histórica y contable, que aparece como muy importante, no sólo por el valor indiciario que podría arrojar, sino porque fue ordenado con el objetivo de probar o descartar una de las hipótesis principales de sospecha sugeridas por las partes accionantes, de que Papel Prensa S.A. fue vendida o adquirida a un precio vil o irrisorio”. Por otra parte, hace algunos días la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para Agustín Bottinelli, quien dirigía la revista de la editorial Atlántida en 1979, cuando se publicó una falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas, quien entonces se encontraba cautiva en la ESMA y era presentada en una nota «como la madre de un subversivo muerto». La Sala II puso en duda la responsabilidad de Botinelli, quien en indagatoria sostuvo que la orden se la dio el fallecido dueño de la editorial, Aníbal Vigil. La resolución del tribunal revoca un embargo en su contra por un millón de pesos y ordena al juez de la causa, Sergio Torres, la realización de nuevas medidas de prueba antes de volver a decidir la situación procesal.

La apropiación de niños y niñas

Dentro de los crímenes de lesa humanidad, los vinculados con la apropiación de niños y niñas fueron los únicos que, aún con obstáculos, prosiguieron el camino judicial durante los años de impunidad. Asimismo, en esta última etapa las investigaciones al respecto han sido dotadas de mayor estructura, a partir de la creación de la Fiscalía Especializada en casos de Apropiación, en octubre de 2012. Pocos días después de la puesta en funcionamiento de esa Unidad, la Procuraduría General de la Nación aprobó el Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

Hasta el momento 116 nietos y nietas han recuperado su identidad, “cada caso es único y particular”, insiste Estela de Carlotto, titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuando se la consulta por el caso de Javier Penino Viñas, actualmente en juicio oral por apropiación. El conocimiento de cada uno de los casos da cuenta de que el proceso de restitución de la identidad es complejo y diverso, individual e íntimo, por eso desde Abuelas se recomienda siempre el respeto a los tiempos y a las decisiones de quienes son víctimas de este tipo de delitos. En tanto, la Fiscalía Especializada durante el primer año de trabajo inició 51 investigaciones preliminares (IP), mientras que en el segundo año abrió 241, cifra que da cuenta de un crecimiento exponencial, sumadas a las 34 iniciadas en el primer año que continuaron su tramitación en el segundo, dan cuanta de 275 IP totales que se tramitaron durante el último año. Asimismo, es destacable que las denuncias formuladas por la Unidad se encaminan rápidamente hacia la materialización de la prueba fundamental en estos casos, el análisis genético. En lo que respecta al tiempo que va desde la presentación judicial de los casos hasta la obtención efectiva del ADN, se evidencia una marcada y constante disminución de ese tiempo, según el informe de gestión de dicho organismo “el tiempo promedio en todo el país es de menos de cuatro meses (3.8 meses)”. Según Alan Iud, abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, consultado al respecto “se redujo mucho el tiempo de las investigaciones judiciales y ha permitido que se procesen más casos”. A su vez, en términos de perspectiva futura, Alan Iud manifestó que espera que “se profundice el trabajo a partir de nuevas fuentes de investigación, no sólo a partir de denuncias, sino del acceso a archivos tales como los expedientes de guardas y adopciones en poder del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los relevamientos en juzgados y otros organismos públicos que posean archivos sobre adopciones en aquellos años. De parte del Poder Judicial esperamos que no se retroceda en los criterios jurídicos logrados en estos años”.

Las violaciones sexuales como delitos de lesa humanidad

La reapertura de los juicios permitió que las investigaciones se profundicen, que nuevos sujetos víctimas del horror comenzaran a tener voz propia. Las violaciones como delitos de lesa humanidad están comenzando a ser identificadas de modo autónomo y juzgadas por esa particularidad. Ya en 2011 la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado elaboró las “consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de estado”. El informe da cuenta “del escaso avance registrado respecto de una de las facetas de ese fenómeno criminal: los delitos sexuales”, y continúa “pese a que el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad alcanza en la actualidad un importante desarrollo y a que en los últimos años se han producido numerosos testimonios sobre el tema, los delitos contra la libertad sexual todavía no han sido tratados en los procesos judiciales de un modo acorde con la verdadera dimensión que han tenido en la práctica”. La primera sentencia en este sentido es de 2010. El Tribunal Federal de Santa Fe emitió el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad en una causa donde la querellante, Amalia Ricotti, convivió con el secreto de la violencia sexual durante 32 años.

Este fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua a Gregorio Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en el centro clandestino La Cueva. En 2011, un juez procesó a los represores Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi por las violaciones sexuales sistemáticas sufridas por una adolescente de 19 años en un centro clandestino de detención. De allí a esta parte existen seis sentencias nuevas. Romina Pzellinsky, responsable del Programa de Género del Ministerio Público Fiscal, en una nota publicada en la página oficial del organismo, subraya que “en estas resoluciones, se evidencia la ampliación del criterio de imputación. La imputación y posterior condena de la violencia sexual como delito autónomo y ya no subsumido en la tortura es un avance en sí mismo en términos de visibilización de la violencia machista que formó parte del terrorismo de Estado”.

Mar 23, 2015 | destacadas, Entrevistas, inicio

Ignacio Montoya Carlotto hace un recorrido sobre sus vivencias, en las vísperas del 39º Aniversario del último golpe cívico militar que la sociedad Argentina aún sigue juzgando. Habla sobre el impacto de esta nueva etapa en su vida, de lo que quiere y busca, de los Montoya, de los Carlotto, del contexto histórico político actual y del modo en que se reafirma en sus logros a los 36 años cuando el reflejo de esas familias le devuelve certezas sobre gustos, rasgos y elecciones que antes no tenían demasiada explicación. La historia del nieto de la mujer cuya imagen es el emblema de la búsqueda de los niños apropiadas en la última dictadura militar, cuyo encuentro luego de 37 años de búsqueda, conmovió a toda la sociedad.

-¿Cómo vive el 24 de marzo con identidad restituida?

-Mi idea de la identidad tiene que ver con una construcción de 36 años a la que le puse mucho empeño en formar la persona que soy, por eso mi verdadera identidad es la de siempre, no siento que la de antes sea mentira. Había cosas que no eran correctas, la información que yo tenía, los papeles estaban mal, no sabía quiénes eran mis padres o que tenía una familia enorme y las circunstancias que me llevaron desde chico hasta donde estuve. En ese sentido, repensar mi identidad es un trabajo que hago a partir de las preguntas del afuera. Este 24 no será tan diferente a otros, pero ahora siento que el 24 de marzo me pasa a mí y lo vivo con ese compromiso. Voy a estar en el acto en Olavarría como todos los años, con mucha más repercusión, con mucho más bardo, si querés, pero va a ser el mismo 24.

-¿Qué suele pasar en Olavarría los 24 de marzo?

-Somos pocos (risas). Se hace una vigilia la noche anterior y se pasa todo el 24 en el Parque de la Memoria. Yo participo siempre y suele haber poca gente. Es un acto que a veces le falta un poco de rosca, por eso tomé la decisión de quedarme, hace falta que me quede.

-¿A aguantar los trapos allá?

-Sí, a aguantar los trapos en Olavarría, claro, allá en la plaza (de Mayo) va a haber miles de personas.

-Algo llamativo en su historia es que a largo de su vida, por lo que se conoce, nunca había dudado de su origen y, sin embargo, cuando aparece la información lo resuelve rápido. ¿Cómo evalúa esa reacción, tiene que ver con su personalidad?

-Es cierto que yo tenía cierto bagaje de información en cuanto a lo que sucedió, lo que significan los desaparecidos y que habían quedado hijos dando vueltas por ahí y no se sabía dónde estaban. No sé si es una cuestión personal, yo creo que es conciencia ciudadana. Y bueno, está la duda, sé todo esto y están estos mecanismos para esclarecer esta cuestión. Mecanismos que en cierta manera conocía, no de fondo pero sabía de la existencia de Abuelas, sabía de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), con todo, entonces, me pareció que tenía que actuar, creo que tuve conciencia ciudadana porque lo que había que resolver no tenía que ver estrictamente conmigo solamente. Si existe esta posibilidad por mi edad, hay que esclarecer esta situación porque no solamente me compete a mí, sino también a la gente que me está buscando. Además, después el proceso es rápido, viste, es fácil (bromea). Yo sé que hay muchos casos de pibes que están con estas dudas y están años hasta que se deciden a presentarse o completar una planilla. Yo me enteré el lunes y el martes estaba mandando todo, porque me pareció que había que hacerlo, que no había muchas vueltas, ¿por qué me iba a demorar? Creo que mi historia artística, que siempre es una búsqueda de la verdad en alguna medida, me ayudó, porque cuando tuve que buscar esa verdad estaba en el camino para hacerlo. La construcción mía a lo largo de todo este tiempo, me inclinó a tomar esta decisión de manera más fácil. También tiene que ver con mi circunstancia: en el lugar que caí, cómo fui criado, que siempre se me crió para resolver las cosas, para esforzarme. Creo que son muchas cosas que se articulan al momento de tomar una decisión. Para mí no era una decisión difícil, tranqui, me dije, vamos a averiguar. El miedo aparecía ante la posibilidad de no averiguar nada.

-¿Cree que el contexto histórico político propicia situaciones como la suya y ayuda a tomar la decisión de averiguar?

-Quizás sea más fácil, no sé. No lo pensé en esos términos cuando lo hice, pero creo que debe ser más fácil. No sé qué habría sucedido, por ahí entramos en un terreno de supuestos que no sabría como teorizar. Pero no sé qué hubiese pasado si yo me enteraba de esto hace diez años atrás, por ahí la cuestión era diferente, para mí ahora fue muy fácil. Tal vez la circunstancia general haya ayudado muchísimo, pero no sé qué podría haber pasado en otro momento.

-En otras entrevistas cuenta una anécdota en la que piensa en Guido antes de saber que era usted, ahí aparece como una disociación (interrumpe)

-Pensé el otro día en eso, cuando tomé la decisión de llamarme Ignacio. ¿Te referís a la anécdota en la que estando con mi mujer Celeste, veo a Estela hablando sobre la búsqueda de los nietos y habla de Guido? qué se yo… estaba ahí en esa situación y le dije: “Mirá esta mujer buscando el nieto, por ahí no lo encuentran nunca, ¿lo encontrará alguna vez? Qué bárbaro esta mina, qué fuerza” y resulta que era yo. También hay algo raro que pensaba en esta decisión del nombre Guido, yo jamás me asocié con el nombre. No tengo recuerdos del nombre con el que ella buscaba, yo sabía que era su nieto, me daba más familiar el nombre de su hija, mi mamá, pero jamás me acordé del nombre Guido. Cosa rara, la he pensado ahora, en este último tiempo, porque jamás asocié ese nombre conmigo y, sin embargo era.

-¿Cómo impacta todo este nuevo mundo que se abre, de saberse parte de una familia mucho más grande, y lo que sucedió a partir del reencuentro? ¿Cómo impacta esto en tus relaciones, en Olavarría en su entorno inmediato?

-Pasan muchas cosas, el que te conoce sabe cómo sos, sabe cómo vas a responder a ciertas cuestiones y entiende tus necesidades. Hay cosas con los afectos más cercanos que se han afianzado muchísimo y con los que no eran afectos tan cercanos pasan otras. Esto es como una lupa que agiganta todo, lo bueno y lo no tan bueno. Y salen cosas buenísimas y salen otras a luz que no están tan buenas. Porque esto es como un torbellino acá y en cualquier parte, con gratas sorpresas y algunas que no. Y más que nada está este entorno familiar que es maravilloso. Yo no estaba muy acostumbrado a familias grandes y a momentos afectivos de ese tipo y la verdad que es maravilloso. Con los Montoya, con los Carlotto, lo estoy disfrutando muchísimo, en ese sentido no hay contradicciones.

-¿Se va reconociendo en los Montoya y en los Carlotto?

-Tenemos una relación bastante fluida, aunque haya una distancia hay una relación fluida. Las cosas se han acomodado muy rápidamente, al menos para mí. Siento que es algo que no estaba pero de algún modo estaba, es cómodo y agradable. Como un auto nuevo, está todo en su lugar, todo donde vos creés que tiene que estar. Cuando me enteré de la adopción, una de las cosas que me impulsó a saber más de mí era saber quiénes habían sido mis padres, era verme en el espejo de mi familia. Viste que la familia a veces es un espejo que mira reflejando cosas de uno, porque eso te deja crecer. Ahora entendí cosas que no sabía de dónde venían. Entendí por qué soy músico y no soy tornero, por qué soy cabrón cuando me enojo, por qué reacciono de esa manera, por qué soy vueltero con algunas cosas y no con otras, por qué soy de esa forma. Lo veo en el espejo de la familia y eso es un valor incalculable para mi vida. Es algo que busqué con bastante conciencia, con el miedo de no encontrarlo. Entonces encontrar a la familia entera, que están casi todos, menos mis padres, obvio, pero es buenísimo porque es una manera de encontrarme. Y no sólo yo me doy cuenta, porque Celeste o mis amigos que me ven con mi familia encuentran cosas mías repartidas. Como una tribu de tarados que dicen los mismos chistes y es genial. El primer día que nos encontramos con mi tío Jorge y mi abuela Hortensia la cara de mis amigos, que me habían acompañado ahí, era fantástica porque no podían creer que había otro tipo enfrente parecido a mi papá, diciendo los mismos chistes que yo y que se reía de las mismas cosas que yo.

-Le iba a preguntar ¿de dónde viene el humor?

-No sabía de dónde venía la acidez, eso del humor ácido, y los Carlotto son así y los otros también tienen buen humor. Mi tío Jorge es actor, es el hermano de mi papá. Así que está presente en la familia lo artístico también. Lo descubrí de esa forma y me dí cuenta de un montón de cosas.

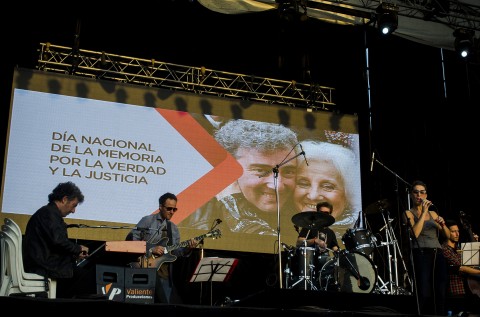

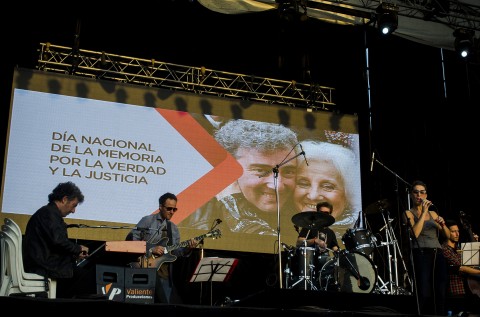

Ignacio Montoya Carlotto en el Festival del Municipio de Morón por el Día Nacional de la Memoria

-¿Cómo aparece en sus composiciones todo lo que va viviendo?

-Sin duda ha impactado pero como lo tengo tan en foco, como lo estoy viendo tan de cerca, por ahí no me estoy dando cuenta en cuánto ha cambiado. También es cierto que la identidad musical estaba más afianzada que la identidad del documento. Entonces cuando me encuentro ahora trabajando con la música, lo hago con los mismos materiales que trabajaba antes y en eso no hay mentira, es así. Hoy me encuentro mucho más abocado a la actividad artística, me encuentro trabajando un montón, eso hace que la cosa mejore, porque estoy componiendo bastante. La paleta de colores es más o menos la misma, con otras intensidades y otros niveles de profundidad, así que en ese sentido hay cierta continuidad.

-¿Cómo impacta el entorno de los derechos humanos, qué relación tiene con otros nietos, es de seguir otras historia como por ejemplo el juicio por la apropiación de Javier Penino Viñas?

-Sí, de alguna manera esas cosas me llegan más directamente, no podría evitarlo y es cierto que ser un nieto es como ingresar a un club que año a año, por suerte, va teniendo un miembro más. Es una especie de club, en el que tenemos nuestros códigos. Me he encontrado con varios con los que tenemos más afinidad y la verdad que está buenísimo, porque puedo encontrar en ellos cosas que me pasan. Si bien cada caso es particular y el que nombrás es relativamente opuesto, siento que mi aporte es acá a partir de esto que hago. Porque hay otras cosas que no sé hacer.

En este mes como imaginarás han llovido millones de propuestas, por ejemplo de realizar charlas de derechos humanos. Entonces me encuentro con que tengo que ser sincero y tuve que responder que no, porque no soy un activista de los derechos humanos, no soy un militante político y si bien tengo conciencia política, y la causa de derechos humanos es una causa que abrazo con toda la fuerza aún antes de todo esto, no tengo los recursos que tienen otros nietos para dar charlas, eso no lo sé hacer y me parece poco sincero hacerlo. En cambio, llegar con mi música a distintos lugares, me parece que es buenísimo y ese es mi aporte. Lo voy a hacer y voy a estar comprometido con esta causa siempre, pero no de la forma en que lo hacen otros nietos que se especializaron y a quienes respeto muchísimo.

-¿Siente otra responsabilidad pública, que tiene que mantenerse más informado?

-Sí, completamente. Igual era un tipo informado, no era un gil que estaba dentro de un agujero. Pero yo trato de hablar de lo que sé, me ha pasado que me han preguntado de actualidad política y les digo que no sé, que hay cosas de las que no puedo opinar, sino te transformás en un opinólogo. Tenés que estar informado pero hay temas sobre los que me siento identificado para hablar y otros la verdad prefiero callarme la boca, porque me parece que callarse la boca es una responsabilidad en algunos casos. Con algunas preguntas sí siento que hay una responsabilidad, porque hay muchas miradas y es lo que me tocó y no reniego de eso, pero también siento que tengo que administrar, no sólo la imposición pública, sino toda mi vida para no volverme loco, porque más allá de que yo muestre una condición de cordura, todo esto es una situación de quiebre que la tengo que pasar y sobre lo que tengo que elaborar un montón de cosas. Mientras lo voy elaborando, tengo que salir a trabajar y seguir mi vida.

-En alguna entrevista comentó que apenas se enteró que era el nieto de Estela y de Hortensia empezó a hacer terapia.

-Empecé antes en realidad, cuando supe que era adoptado, no mucho antes. Ya venía como preparándome. Nunca había hecho terapia y me vi en esa situación de decir bueno qué hago. Y la verdad es que me sirve. El cable a tierra real es lo que yo hago, seguir haciendo música es lo que a mí me hace bien. También aferrarme a los afectos y tratar de vivir esta vida que me tocó de la mejor manera posible. Mucho se ha sufrido para que esto suceda, por eso el objetivo es vivir bien.

-¿Cómo evalúa a la generación de los 70 y cómo evalúa la suya?

-Cuando evaluó mi generación, digo que fui joven en los 90 y que fue una época particular. Una generación que es casi contraria a la de los setentas. Ser joven en los 90 es toda una definición. Una generación apolítica, casi sin compromisos y a veces desapasionada en algunos temas en los que hubiera sido bueno ser apasionado; tal vez no tanto como lo fue la de los 70, porque la generación de los 70 tuvo un alto nivel de sufrimiento, de conflictos y de entrega. Es muy difícil opinar sin equivocarse y sobre todo cuando esa opinión es pública. Sin duda fue una generación que marcó algo en la Argentina con sus aciertos y terribles errores, pero siento que ahora hay una conciencia social que está volviendo.

-¿Y se sentía un bicho raro en los 90?

-Yo en los noventas no tenía aún un compromiso con estas causas. Sí tenía una mirada más social de la vida, pero fue el acercamiento a las cuestiones artísticas y ese ejercicio de la sensibilidad el que después se relaciona con un pensamiento y no con otro. Pero yo en los 90 era un ejemplar apolítico.

-¿Y en qué momento se da el quiebre?

-Cuando empecé con mi labor artística, ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Me cambia la mirada y después en el conservatorio con las materias pedagógicas y sociales empecé a tener conciencia de otra realidad, ahí arranca un pensamiento más cercano al que tengo hoy, a tener una mirada política.

-¿Su entorno de amigos es más de Olavarría donde vive, o también tiene que ver con otros entornos?

-No, mi entorno amiguero es de todos lados. Yo le decía a mi mujer cuando nos conocimos “nunca vas a terminar de conocer a todos mis amigos” y fue de verdad (risas) soy muy amplio en eso y tengo amigos en muchos lugares.

Ignacio Montoya Carlotto septeto

-¿Cuáles son de ahora en más sus proyectos?

-La cosa va rápido evidentemente, pero no me desagrada. Los proyectos son los mismos que tenía con algunas cosas que se han sumado, naturalmente. Tampoco hay que perderse con esa velocidad, ni en la exposición. Entendí con esto que me pasó lo fácil que resulta, o que puede resultar, irse a los pastos, derrapar y hacer cualquier cosa, porque toda esta situación de exposición te puede llevar a hacer cosas que no están buenas. Ahora entiendo por qué a algunos que les llega de golpe la notoriedad lo arruinan, ahora entiendo que es fácil perderse porque hay cosas a mano, inclusive en el sentido sano. Por ejemplo, con algo tan sencillo como opinar de algo que no sabés. Estoy tratando de manejar esa velocidad de la mejor manera, con respecto a lo público y sobre todo en este mes complejo. También tratando de entender siempre quién soy yo y que eso que soy, a veces, no comprende las expectativas de los demás. Capaz tienen otra expectativa y hay que entender que son las expectativas de ellos y no son las mías.

-En este contexto de este mes pero también de este año donde los argentinos vamos a estar decidiendo cosas…

-Sí

-¿Le da cierta preocupación el devenir político o está tranquilo en ese sentido?

-Volviendo a eso de los 90, me parece que se ha convertido todo en una discusión política, se discute en todos los terrenos. Y creo que tanta participación juvenil en todos los espacios, desde los más de derecha hasta los más de izquierda, no puede ser nunca mala. Entonces creo que la decisión que tomemos los argentinos va ser con más participación y convicción política, que no será simplemente votar sólo una cara como ha pasado no hace tanto. Por eso me parece que el panorama que nos queda, sea cual sea la decisión que tomemos, va a ser de fortalecimiento de una democracia que es recontra joven y a la cual le tenemos que aportar desde todos los espacios. Realmente creo que va a ser positivo. Ya el hecho de tener otra elección, luego de un mandato concluido, me parece un salto enorme. No hace mucho tuvimos cinco presidentes en una semana, entonces concretar un mandato y darle la oportunidad a otro, me parece bárbaro. También es cierto que hay cuestiones logradas por este gobierno que se van a tener que mantener, que ya son parte. Eso me parece.

-¿Dice que hay cosas en las que ya no se retrocede?

-Sí eso creo, y eso espero. Es una mezcla de fe con esperanza. Creo que somos un país que tiene que estar alerta pero que hay cosas en las que hemos aprendido. Pienso que la participación de jóvenes en política y en temas sociales es un hecho que se ha dado en estos últimos diez años, quince, que no estaba cuando nosotros éramos jóvenes y me parece que eso es un acto superador para la Argentina como país.

-¿Y en lo personal, cómo visualiza este año?

-Este año vamos a estar grabando el material del septeto en un disco que ya estaba programado desde el año pasado. Hay unos cuantos conciertos y algunos viajes. Es un año con mucha actividad que yo agradezco, es muy lindo, es lo que venía haciendo y lo que quisiera hacer siempre. Estoy verdaderamente contento porque es un año con mucha expectativa. Y a seguir afianzando los lazos personales, los nuevos y los que había. A aportar, también, este grano de arena en lo que me toca, para ver cómo hacer de este país algo un poquitito mejor de cuando yo llegué.

Estela de Carlotto en el Festival por el Día de la Memoria en el municipio de Morón

-¿Y qué dice su abuela Estela de Carlotto, lo acompaña?

-Ella está muy contenta. Viene y me acompaña siempre que puede. Se interesa mucho y ha entendido esto que soy, lo que vengo siendo y lo que quiero ser, mucho antes que todos. Lo ha entendido muy rápidamente. Está contenta con eso y yo no puedo menos que agradecerle más todavía.

Ignacio y Estela conmemoraron en Morón el 24 de marzo

Ignacio Montoya Carlotto en la conferencia de prensa previa al recital por el Día de la Memoria

En las vísperas del 24 de marzo, Morón conmemora desde hace 15 años el aniversario del golpe cívico militar con el desarrollo de actividades culturales y deportivas a gran escala. Esta vez, Ignacio Montoya Carlotto acompañó la jornada con su música, en el escenario en el que luego tocó León Gieco con Agarrate Catalina. El entorno fue la actual Casa de la Memoria y la Vida, situada en el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención conocido como Mansión Seré o Atila y que fue recuperado como espacio para la memoria en 2000, constituyéndose en el primero con esa impronta a escala nacional. Así Ignacio y Estela compartieron su primera conmemoración de un 24 de marzo, juntos, abrazados en un escenario frente a miles de espectadores que fueron testigos de un hecho de trascendencia histórica. “Es el primer acto de este tipo que vamos a estar juntos, la

verdad es que está buenísimo y es una gran emoción. Ayer pensaba que una de las últimas veces que toqué en el acto de Olavarría había una pantalla gigante en el escenario y estaban las imágenes de Estela y de las Abuelas, tengo esa foto y ahora tengo a la Abuela enfrente mientras toco, así que es una gran alegría. Yo voy a estar haciendo el acto en Olavarría, que es donde siento que me necesitan. Allí estaré con esta idea de federalizar un poco la causa, porque no todo está en Buenos Aires. Y como decía recién la Abuela, estoy pensando en esto como un hecho alegre que conmemora una cosa triste, pero que hoy tiene que ser alegre”, expresó Ignacio Montoya Carlotto a la prensa, minutos antes de subir al escenario con su música y festejar, luego, con su Abuela Estela, el reencuentro.

Mar 18, 2015 | destacadas

Los músicos que tocan en las calles de la Ciudad de Buenos Aires reclaman que sea tratado el proyecto de ley que presentaron en la Legislatura en 2012. Defienden su actividad frente a un vacío legal que no se adapta a la nueva realidad histórica. Aquí cuentan su historia y el reclamo que los une.

Se nuclearon en el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) y presentaron en 2012 un proyecto para preservar la actividad musical en la ciudad. Ahora esperan que la Legislatura aborde y discuta el proyecto. Lo que conecta las experiencias de estos artistas es la necesidad de un marco legal renovado. Ellos defienden la geografía urbana como un escenario de expresiones comunes. Y en todos los casos, la elección de tocar en las calles responde a la misma necesidad: sostenerse en la voz que dice acá estoy, esto soy, esto sé hacer.

Cuando una ley no se expresa con claridad sobre un tema, le sobrevienen interpretaciones de toda índole. Cuando una norma no se adapta a una nueva realidad histórica, la norma -o la realidad- quedan obsoletas. En el caso de la música en las calles, se da un juego de la norma donde no hay ley, y al artículo que dice la música sí, se le contrapone la norma que dice el ruido no. La ausencia de una ley específica que regule esta práctica, habilita a múltiples interpretaciones que se superponen. Y ahí empieza el problema.

Los elementos legales con los que hasta ahora se ha abordado el tema de la música callejera, son variados y se usan a favor o en contra de la misma, según el caso. Sin embargo, los músicos que reclaman, concuerdan en la ambigüedad de la normativa actual.

Por un lado la ley 4.121 asegura que “no constituye contravención (…) la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria”. Pero en muchos casos, esta normativa es anulada con otros artículos de otras leyes que prohíben los “ruidos molestos”. Y la lectura, en cada caso, se adapta al lector.

En el caso del artículo 82 del Código Contravencional, el mismo expresa que será sancionado “quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia”. Sin embargo, unos párrafos más adelante, se agrega que “no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso siempre que se utilicen dispositivos de amortiguación del sonido de los instrumentos o equipos, cuando ello fuera necesario”.

Lo que sucede es que los músicos callejeros, en ocasiones son censurados bajo denuncias por “ruidos molestos”, sin la correspondiente medición de decibeles.

Andrea es saxofonista en Pollera Pantalón y contó: “Trabajo hace diez años de esto y en la calle tuvimos varios problemas con la policía por denuncias de ruidos molestos. Años antes, con la Urbanda (ya éramos 7 músicos con un sonido importante) cada tanto recibíamos denuncias por ruidos molestos, y nos metían una contravención. Nos confiscaron los instrumentos varias veces (cosa que nos dejaba sin laburo por varias semanas) y lo que pasaba era que cuando nos citaban del juzgado, el juez decía que lo que hacíamos no era una contravención, que el procedimiento policial estaba mal hecho, y que nos devolvieran los equipos”.

En el caso del subte, Oscar toca allí desde el 2001 y dijo que “nunca, un instrumento con amplificador puede superar el ruido que hace el subte sobre los rieles”. En las calles, para poder prohibir la amplificación, debería previamente medirse el sonido y establecer si supera o no el límite permitido. Pero esa medición no se suele hacer.

En junio de 2014 el gobierno porteño asumió el control de la red de subterráneos. Alejandro Cabrera Britos –saxofonista de Jamaicaderos y miembro fundador del FAAO- dijo que “en solo dos meses se registraron 42 casos de violencia institucional de parte de la policía metropolitana, que iban desde el pedido elegante de salir de vagones y andenes, hasta la amenaza de labrar un acta contravencional o secuestrar instrumentos y equipos”.

Una de las encargadas del área de Prensa y Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Inés Barbitta Benítez, dijo que “en la medida que se autoricen en lugares adecuados, abiertos (normalmente parques y plazas), alejados de las viviendas residenciales y siempre que no se superen los decibeles máximos admitidos por las normas legales, se los considera una expresión cultural que debe ser promovida por la autoridad de aplicación”.

En relación a las denuncias hechas por varios músicos callejeros que sufrieron censuras por parte de la Policía Metropolitana, el diputado porteño Alejandro Bodart dijo que “no sólo hubo operativos policiales, sino también persecución por parte de inspectores del área de Espacio Público con la excusa de los ‘ruidos molestos’ y el régimen de faltas. Desde ya, ninguno de esos inspectores tenía un decibelímetro para comprobar si los músicos excedían o no el tope permitido. Una ley de regulación le pondría fin a estas injustas persecuciones”.

A su vez, la saxofonista de Pollera Pantalón agregó que se “deberían medir los decibeles para ver si se supera el máximo tolerado, pero jamás vi en la Argentina un decibelímetro. En la ciudad de Buenos Aires hay un hueco legislativo al respecto, porque no existe la prohibición, pero tampoco el permiso, entonces quedamos a merced del humor del fiscal de turno”.

Hay otra norma que, según los músicos, suele ser utilizada por las autoridades policiales para extraerles los equipos amplificadores. Se trata del decreto 1.239 del año 1993 que no permite la amplificación del sonido con medios electrónicos. Sin embargo, los músicos dicen que este decreto queda sin efecto si se cumple la ley 1540 del control de la contaminación acústica, que establece los parámetros permitidos en la emisión de ruidos y vibraciones en el espacio público.

Alejandro de Jamaicaderos dijo que en todos estos años tuvieron “infinidad de problemas, que van desde una colección de más de 60 contravenciones por supuestos ruidos molestos (donde usan subjetivamente el artículo 82), por supuesta usurpación del espacio público (donde usan autoritaria y arbitrariamente la ley 451) y por vender mercadería ilegal, o sea nuestros cd´s”. En cuanto a la prohibición de tocar en transportes urbanos, el saxofonista aclaró: “Estuvimos reunidos con autoridades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y nos confirmaron que no existe ninguna resolución ni normativa alguna de ese carácter, que es una estrategia que utilizan internamente las empresas de transporte”. El diputado Bodart también se expresó al respecto y dijo que “no existe tal norma o resolución prohibitiva. Es sólo una versión falsa e interesada que hacen circular empresarios o inspectores de colectivos con el objetivo de restringir a los artistas”.

Por todos estos motivos, varios músicos agrupados en el FAAO, reclaman que la Legislatura analice el proyecto de ley que presentaron hace tres años. Esperan la sanción de una ley que regule su trabajo, y les permita defenderse de avances, censuras o atropellos. Una ley que instaure parámetros. Que establezca las reglas de un juego más justo.

Los diputados Alejandro Bodart, Gabriela Alegre, María Rachid y Edgardo Form, fueron los encargados de presentar formalmente el proyecto de ley en la Legislatura. En cuanto a la norma vigente, Bodart critica el decreto 1.239 porque “obliga a solicitar un permiso en la Dirección de Acción y Promoción Cultural. En realidad funciona como traba, ya que no renuevan los permisos. Por eso la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una actividad cultural tan variada y reconocida, necesita una ley para regular y proteger una de esas expresiones populares como lo son los músicos y otros artistas de la vía pública”.

Pero el proyecto de ley todavía no fue tratado. Con respecto a esto, Bodart dijo que “como la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña lamentablemente no trató nuestro proyecto de ley en tiempo y forma, este año lo hemos vuelto a presentar. Es el Expediente 660-D-2014 y visto que la Ciudad tiene una deuda con los artistas haremos fuerza para que se inicie su debate a partir de marzo próximo”.

En cuanto al contenido del proyecto, el diputado Bodart expresó que “la ley que proponemos define a los artistas callejeros en forma amplia, establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Cultura, no requiere de permisos previos, en el caso de los músicos dispone la obligación de cumplir los decibeles permitidos y propone incluir la información sobre los diferentes artistas en el sitio electrónico oficial de la Ciudad para ayudar a su difusión y promoción”.

Alejandro de Jamaicaderos agregó que “lo que busca el proyecto de ley es despenalizar el arte ambulante, exigir el fin de acciones de la policía hacia los músicos y la prohibición del secuestro de instrumentos por parte de la fuerza pública”.

Todos ellos son artistas que defienden lo que hacen y dicen que, después de todo, hay algo que no ha cambiado: la cercanía del púbico que disfruta con las canciones. Los que pasan caminando, los que se detienen para escuchar, tal vez intuyan que detrás de una melodía puede haber un reclamo, un gesto, la intransigencia frente a un hecho hostil. Conocer la situación de estos artistas, puede ser una forma de atreverse a escuchar la música callejera como algo que también le es propio: una forma de resistir. Esas voces que se sostienen y dicen: acá estoy, esto soy, hay algo que quiero decir.