Abr 1, 2015 | destacadas, inicio

La guerra por Malvinas no fue sólo la imagen prepotente del dictador Leopoldo Galtieri, los aviones volando rasantes sobre las posiciones argentinas y las bombas dejando su marca de por vida en los jóvenes soldados. En esta nota los médicos y enfermeros cuentan la historia desde otro lado a 33 años de aquella aventura militar.

El combate armado entre Argentina y el Reino Unido se desarrolló en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, fecha del cese de hostilidades entre ambos países, lo que conllevó la reconquista de los tres archipiélagos por parte del Reino Unido. El conflicto se originó luego de que un grupo de operarios que habían desembarcado en las Georgias del Sur, para trabajar en el desmantelamiento de una factoría, izaran la bandera argentina. Gran Bretaña inició una protesta y en el mismo momento en que se intentaba llegar a un acuerdo, movilizó un buque que ocasionó el quiebre de relaciones diplomáticas con Argentina y se desencadenó una disputa por la soberanía del archipiélago.

Arriba del Lanchon que los llevaba al Bahia Paraiso. Fondo Miguel Lucarelli.

El 5 de abril llegó a Puerto Argentino en la isla Gran Malvina el grupo Conejo Alado en Operaciones (CAEO) de la Fuerza Aérea Argentina con el propósito de armar un puesto sanitario. Estaba a cargo de Fernando Espinella, médico mayor e integrado por el mayor Roberto Estultequi, odontólogo, el primer teniente Alberto Fernández, bioquímico, el mayor Juan Martín, médico, los suboficiales enfermeros: el auxiliar Carlos Ortiz, el cabo principal Daniel Quiroga y el cabo principal Miguel Lucarelli quien se encontraba en la isla con anterioridad. Se organizaron rápidamente y a quinientos metros del aeropuerto levantaron una carpa sanitaria para atender a 50 heridos, con 50 camillas, medicamentos, dos consultorios y dos ambulancias Ford Houston. “Era la primera vez que armaba una carpa, nos dimos maña y duró toda la guerra”, recuerda Daniel Quiroga. Al lado de la carpa también construyeron un refugio ante la posibilidad de tener un ataque aéreo. Carlos Ortiz explicaba que realizaron una excavación de un metro y medio de profundidad, le cruzaron planchas de aluminio de 70 centímetros de ancho por 5 metros de largo y le pusieron pedazos de tierra con pasto llamados turba. Además, el refugio sirvió de protección contra las esquirlas y la onda expansiva. Entraban de 15 a 20 personas. “Cuando sonaba la alarma por bombardeos aéreos o de fragatas corríamos hacia él”, dice Quiroga.

Carlos Ortiz izq. cuando cayeron prisioneros de los Ingleses.

El objetivo del grupo de sanidad era ir en busca de los heridos en combate, cuya ubicación era informada a través de la radio, les brindaban los primeros auxilios para luego trasladarlos a la carpa sanitaria y desde allí al hospital que se encontraba a 7 kilómetros del lugar. Quiroga cuenta que salían a toda hora, aún en pleno bombardeo, y que atendieron a muchas personas ya que fue allí donde más se combatió porque el objetivo principal de los ingleses era romper la pista de aterrizaje para cortar el puente aéreo donde bajaban los aviones Hércules en Malvinas. Por las noches, con un mate en la mano, esperaban al avión Vulcan que dejaba caer un reguero de doce a diecisiete bombas perfectamente alineadas; parecía un terremoto. A esto se agregaba el concierto de las fragatas, que duraba cerca de cuatro horas, las que tenían como objetivo principal el aeropuerto. Las bombas no destruyeron las pistas, pero sí dieron grandes sustos. Una semana después de instalada la carpa sanitaria, los integrantes del equipo de sanidad se enteraron que en las proximidades de Puerto Argentino se encontraba otra unidad perteneciente al Ejército Argentino que, afirman, no tenía el equipamiento necesario. “Una noche habíamos salido a rescatar a los heridos, cuando nos vimos sorprendidos una luz roja que titilaba sobre la ambulancia en la que íbamos. Era un avión Harrier, Dios sólo sabe por qué en ese momento no perdimos la vida”, Quiroga recuerda y cuenta lo sucedido con un mate en la mano.

“Cierto día llegó un Hércules a buscar heridos, el capitán Dovichi fue llevado por otros para ser embarcado. Cuando estaban por subirlo, sonó la alarma roja y súbitamente quedó solo. Dejó caer la cabeza hacia atrás en la camilla y vio a un Harrier entrando. Se encomendó a Dios. En ese instante escuchó la voz del suboficial auxiliar Ortiz que le decía: ´Jefe, no se haga problemas que a ésta la vamos a aguantar juntos. A su alrededor explotaban las bombas, pasaban junto a ellos sin tocarlos. Una vez pasado el bombardeo cargaron y despegó el avión. Sin palabras”, el capitán Carvallo relata de está forma el accionar de Ortiz.

Monumento a los caidos en la Guerra de Malvinas. Plaza de Mayo.

La noche del 11 y el 12 junio de 1982 fueron sobrepasadas por la acción ofensiva del enemigo y a la misma hora en que el Papa llegaba a Ezeiza arrojaban un misil que impactó sobre Puerto Argentino: “Fue escalofriante descubrir que teníamos al enemigo a nuestras espaldas”, recuerda Quiroga pensativo. Todo finalizó el 14 de junio cuando los ingleses entraron en Puerto Argentino y estos combatientes cayeron prisioneros durante 7 días, en los cuales padecieron sed y hambre hasta ser trasladados junto a los heridos al buque hospital argentino Bahía Paraíso rumbo a Punta Quilla, provincia de Santa Cruz. Allí embarcaron en un Boing hasta llegar a la Base Aérea del Palomar. Luego fueron asistidos en la Escuela de Suboficiales de Ezeiza. Este acontecimiento marcó el paso no solo de la isla al continente, sino también, un antes y un después en la vida de cada uno de los protagonistas de este hecho histórico que cobra actualidad a más de treinta años de su inicio.

Abr 1, 2015 | destacadas, inicio

Amables árboles le dan la bienvenida al visitante que pasea por los caminos del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Avenida del Libertador 8151, uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionó entre 1976 y 1983 en el país. Inmóviles y apacibles fueron testigo de los horrores vividos hace más de tres décadas, durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Bajo sus ramas, pasaron alrededor de cinco mil personas llevadas a la fuerza, desaparecidas y, el 90 por ciento, asesinadas por razones políticas.

Desde 2003, la recuperación del predio fue asumida como política de Estado y desde 2004 conforma el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Espacio Memoria). Desde ese momento es dirigida de manera conjunta entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los Organismos de Derechos Humanos. Muchos de ellos cuentan con su espacio de trabajo en el predio: la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S.; la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo; el Ecunhi de Asociación Madres de Plaza de Mayo, entre otros y existen otros espacios promovidos por el Estado como el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural de la memoria Haroldo Conti o el flamante Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, inaugurado el 10 de junio de 2014.

El museo

Jorge Giles, director del Museo Malvinas, asegura: “El sentido que tiene la instalación del museo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos es el de evitar definitivamente que la memoria popular se siga fragmentando. Nosotros queremos colaborar, queremos aportar a la unidad de todo el campo popular y a la unidad de esa memoria colectiva de nuestro pueblo”.

Por su parte, Valeria Barbuto, integrante del Órgano Ejecutivo y en representación del directorio de Organismos de Derechos Humanos en el Espacio Memoria, explica el sentido que tiene la construcción del Malvinas dentro del predio: “Para nosotros es muy importante que todas las instituciones que están en el predio sean parte de un trabajo conjunto en donde todo el Espacio, pero también cada una de ellas, tengan como objetivo pensar que a partir de situaciones de nuestro pasado podamos debatir, reflexionar y generar conciencia sobre situaciones de nuestro presente”.

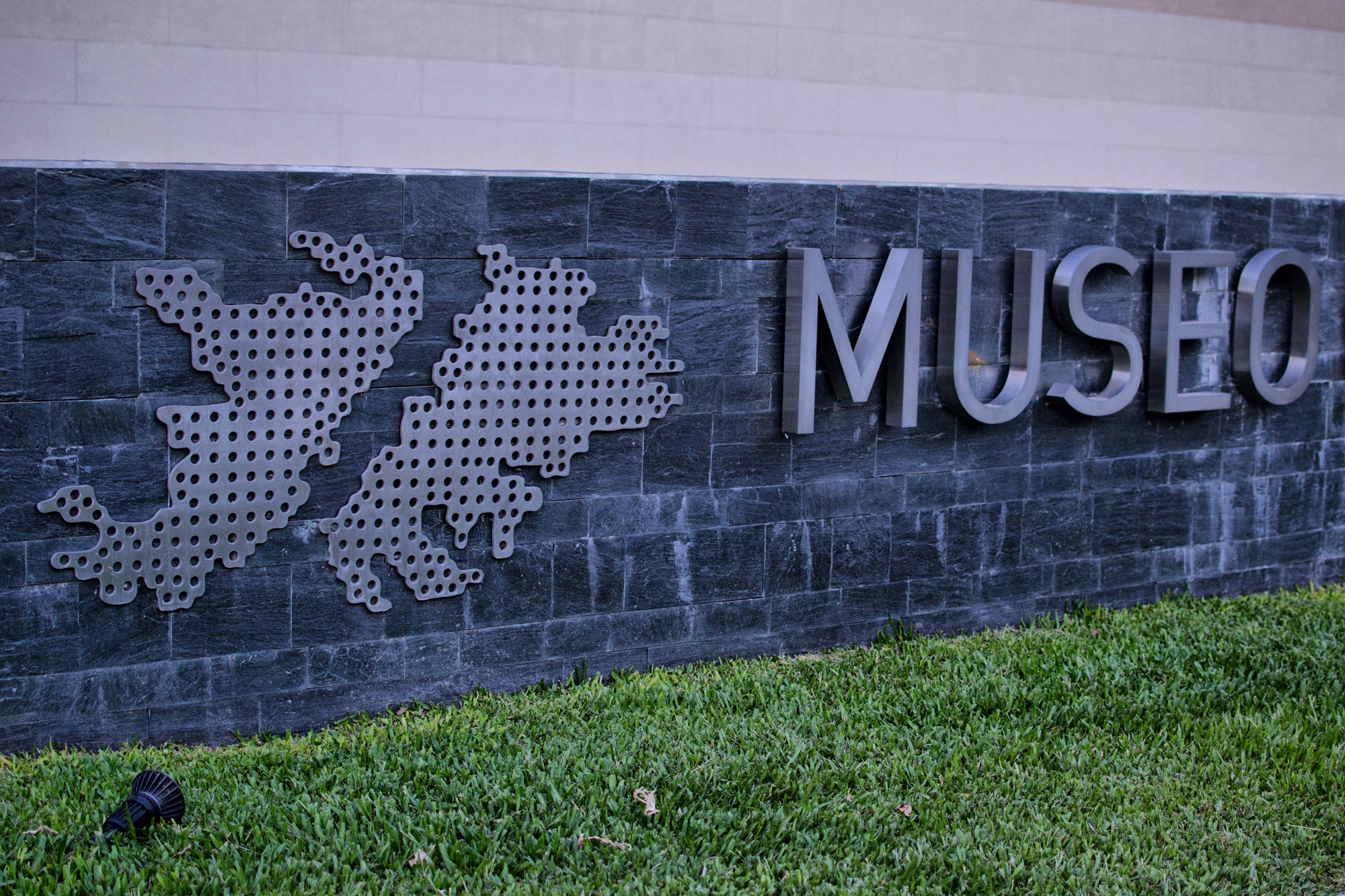

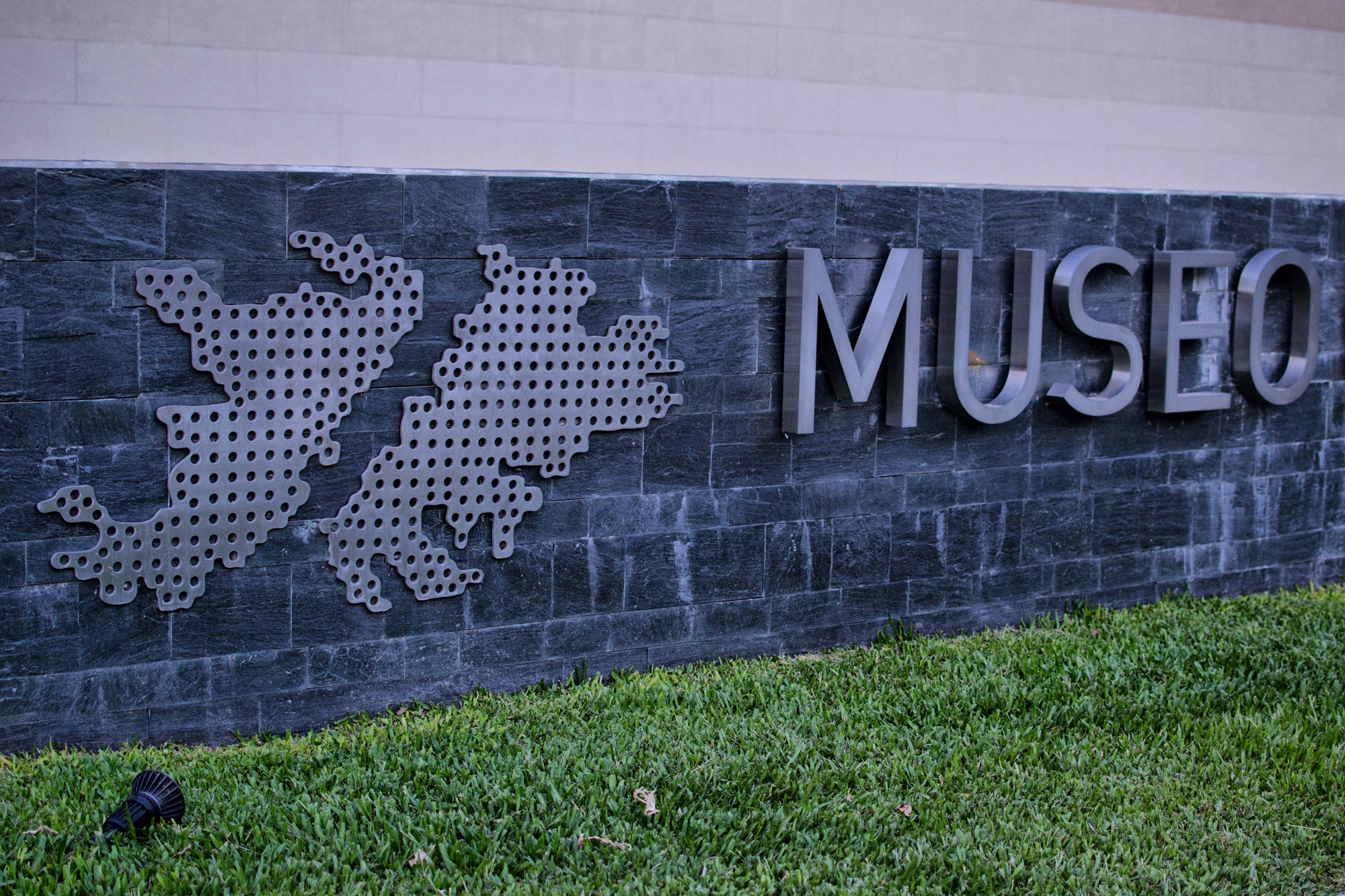

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA).

Para llegar al Museo Malvinas hay que recorrer las nueve cuadras que lo separan de la entrada. En medio de los clásicos edificios de techos altos se descubre imponente el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, con grandes y brillantes ventanales. Su construcción se realizó considerando las características de los museos modernos, interactivos y educativos.

En la entrada un hombre muy amable invita a pasar. En cuestión de segundos una mujer brinda una guía para realizar el recorrido a seguir. “El museo está pensado en cuatro estaciones: La estación de la vida donde conocemos las riquezas naturales de nuestras Islas; La estación de la pasión donde presentamos a aquellos personajes que han influido con su pasión en la historia de Malvinas; La estación de la muerte donde se cuenta el contexto de la guerra (en 1982) así como el homenaje a los caídos; La estación de la resurrección donde a partir del regreso de la democracia Malvinas se convierte en una causa regional latinoamericana. Luego tenemos la mediateca donde hay mucha información acerca de imperialismo británico y descolonización a través de grandes pantallas táctiles. El recorrido termina en El Puente de la Soberanía donde van a poder ver las Islas Malvinas en el espejo de agua y el crucero General Belgrano que fue hundido por los ingleses y ocasionó la muerte de la mitad de los caídos. Finalmente hay una sala de juegos de Zamba -el personaje del canal educativo Pakapaka- para los niños, y un capítulo visitando el museo muy didáctico”.

Al caminar sobre el reluciente piso de mármol de planta baja lo primero que se ve es la Sala Prólogo. Un espacio circular donde a través de una pantalla de 360 grados se recrea en algunos minutos la historia y ambiente de las Islas. Al salir, sobre las paredes de la misma se expone una línea de tiempo con la historia del descubrimiento y usurpación de las Islas que va del año 1520 hasta nuestros días. Las Islas fueron codiciadas por ingleses, franceses y holandeses, pero fueron los españoles quienes ejercieron en ellas una jurisdicción permanente desde 1774. La Revolución de Mayo y la declaración de Independencia dieron fin a la dominación española y permitieron que las Malvinas pasen a ser territorio nacional. Hasta que en 1833 fueron ocupadas por la fuerza por Gran Bretaña hasta el día de hoy.

Y es que la Independencia de España se logró en 1810 y es ahí donde Malvinas debió recuperar -como todo el resto del territorio- su soberanía argentina. En este sentido el director del museo explica que “el nacimiento de la patria tiene más de 200 años, por lo tanto Malvinas tiene también la misma historia (…) nuestra memoria popular y nuestra memoria colectiva se debe remontar a ese nacimiento y desde allí seguir el paso a paso de Malvinas”.

Actividades

Para visitar la primera estación hay que subir al primer piso y se recorre un gran espacio que contempla actividades culturales programadas o muestras temporarias. Este jueves 2 de abril al conmemorarse el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas se desarrollarán actividades libres y gratuitas a partir de las 17 horas. Estará la obra teatral Malvinas, un amor soberano a cargo del equipo de guías del museo, la presentación del grupo de música de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Sinfonía Popular, la realización de un mural a cargo de Aníbal Cedrón y finalmente un recital de León Gieco, Raúl Porchetto y artistas invitados, promovido por el movimiento Arte por la Paz.

Vida

Al subir por las escaleras eléctricas aparece la sala Geografía, flora y fauna de Malvinas con un gran lobo marino disecado y variedad de aves. Al lado, una gran pared contiene una pantalla que simula ser un acuario, muestra la vida debajo del agua, la diversidad marina así como la riqueza de los recursos naturales usufructuados en las Islas. Allí se exponen los argumentos geográficos por los cuales las Malvinas son parte de la Patagonia.

Más adelante se proyecta el documental Soberanía y Geopolítica. Explica como la pesca es la principal fuente de ingreso de los isleños gracias a las ilegítimas licencias que el Reino Unido otorga a grandes empresas extranjeras. Denuncia que los ingleses han explorado la zona en busca de hidrocarburos desde los años setenta hasta hoy y han licitado su exploración a empresas que no podrían hacerse responsables ante cualquier desastre ecológico. Expone que las Malvinas son para los británicos el camino a la Antártida, la mayor reserva de agua dulce del mundo. Señala también a Monte Agradable, como la principal base militar británica en las Islas. “La Argentina denuncia permanentemente ante la ONU los ejercicios militares británicos en las Islas Malvinas. La sola presencia de una base militar constituye una exhibición de fuerza belicista en una región de paz: América del Sur”, concluye el documental.

Paradójicamente el 25 de marzo último, un día después del día Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el Ministro de Defensa británico en el Parlamento de su país declaró el aumento del gasto militar en las Islas a razón de una presunta “amenaza argentina”. El Gobierno argentino reiteró que el único camino para resolver la cuestión es el diálogo y no las armas.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA).

Pasión

Raymundo Gleyzer, desaparecido durante la última dictadura y primer cineasta argentino en viajar y filmar las Islas, tiene su propia sala. En ella se reproduce desde un antiguo proyector sus películas sobre Malvinas donde muestra la vida de los isleños así como su entorno natural, narrado con su voz en off.

Luego, desfilan el gaucho Antonio Rivero, un peón rural que se rebela en defensa de la soberanía argentina; Miguel Fitzgerald, el primer piloto civil argentino en volar allí e izar la bandera nacional, entregar una proclama y regresar al continente, a riesgo de perder la vida. El avión original cuelga del techo de la entrada principal.

Más adelante, Arturo Illia y la Resolución 2.065 donde Argentina en 1964 presenta ante la ONU las razones históricas y legales de su soberanía y propone el diálogo con el Reino Unido. Al año siguiente fue aprobada e invitó a ambos países a iniciar negociaciones. La dictadura militar con su decisión bélica y la actitud colonial británica destruyeron este avance pacífico hacia el entendimiento.

Finalmente, Dardo Cabo y la Operación Cóndor, el joven peronista que en 1966, junto a otros 17, secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas. Al llegar a Malvinas y al igual que Fitzgerald izaron siete banderas argentinas y entonaron el Himno Nacional. Una de ellas la encontramos en una gran pared de vidrio. Luego fueron capturados y encarcelados por la dictadura de Onganía.

Al llegar al final de la sala está el sector Mujeres de la Patria donde se destaca el papel de distintas luchadoras que se resistieron al colonialismo. Entre ellas: Juana Azurduy, Manuela Pedraza y Martina Céspedes entre otras y Mujeres en Malvinas como María Sáez de Vernet, Matilde “Malvina” Vernet, María La Grande, María Cristina Verrier y las seis enfermeras que auxiliaron a los heridos durante la guerra, entre otras.

Muerte

Una pasta de dientes Kolynos deformada, una crema Gillette, una máquina de afeitar, un pedazo de cepillo de dientes, unas botas negras que se desintegran tras el vidrio, una guitarra, uniformes y cascos son algunos de los objetos personales que demuestran las duras condiciones en que combatieron los valientes soldados en la sala La vida en la guerra. Junto a ellos, la revista Gente titula “Estamos Ganando”, o muestra una gran portada del rostro del Papa Juan Pablo II que promete llegar a la Argentina en guerra para lograr la paz. Frente a esta sala hay una gran cantidad de televisores de los años ochenta uno encima del otro, que reproducen los programas periodísticos de la época, algunos sólo muestran la lluvia de una transmisión sin señal.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA).

La exposición exhibe el rol que jugaron los medios de comunicación al ocultar información y estimular un triunfo falso sobre las expectativas sociales y con ello mejorar la imagen de los militares ante la sociedad. En paneles exponen los titulares más relevantes de ese momento: La Nación del 15 de junio de 1982 titula “Se ha producido un alto al fuego y deben acordarse sus condiciones” y Clarín el 18 de junio con un simple “Cayó Galtieri”.

Detrás de una gruesa cortina negra está La sala de los caídos. En ella se expone una gran foto del Cementerio de Darwin en Malvinas donde yacen algunos de los cuerpos de los 649 soldados argentinos que murieron durante la guerra. Además hay pequeñas pantallas digitales en movimiento que muestran el rostro, nombre y rango del soldado caído. También aclaran que a todos no se les rinde homenaje pues algunos Generales cometieron violaciones a los derechos humanos durante la guerra.

Al final se encuentra La Sala de las tres plazas donde se proyectan las movilizaciones populares hacia Plaza de Mayo como respuesta a la guerra en tres episodios: 30 de marzo de 1982; 2 y 10 de abril de 1982 y 14 y 15 de junio de 1982.

Este recuerdo doloroso de la guerra es parte de la historia de Malvinas y está presente para rendir homenaje a quienes murieron allí. “Más allá de haber distintas memorias, hay una sola que es la del pueblo y la Nación argentina y no una memoria de lo bélico como quiso instalar la dictadura”, dice Jorge Giles. “Nosotros tenemos que romper con ese paradigma, nosotros tenemos que volver a recuperar la causa Malvinas como parte de la historia larga de la patria”.

Resurrección

La última estación trata de expresar el retorno de la democracia en 1983. El Informe Rattenbach, desclasificado y difundido en 2012 por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es el inicio de este camino. En él se narra cómo en diciembre de 1982 la Junta Militar para limpiar su imagen designó una comisión de militares que debía elaborar un informe sobre el conflicto Malvinas presidido por el teniente general Benjamín Rattenbach. El informe deja clara la responsabilidad de los dictadores sobre el pésimo manejo de la guerra y el daño hacia la diplomacia argentina en su lucha de más de un siglo por recuperar su soberanía, así como la violación de derechos humanos que sufrieron los soldados por parte de sus superiores. Desde entonces dicho informe permaneció oculto como “secreto de Estado”.

En esta línea Valeria Barbuto cuenta de qué manera los organismos que ella representa apoyan las denuncias sobre violación de derechos humanos durante la guerra: “Nosotros acompañamos actualmente el reclamo de muchos de quienes se vieron forzados a estar en esa guerra, como los conscriptos, que denuncian graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Creo que lo que compartimos es el desafío de construir colectivamente un espacio que sirva al presente y al futuro y que una el reclamo de soberanía, al reclamo de memoria, verdad y justicia”.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA).

Finalmente, la sala Malvinas y Democracia abre con una frase de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Hoy Malvinas ha dejado de ser solamente una causa de los argentinos para transformarse en una causa global de América latina”. Un corto muestra el recorrido histórico que comienza a partir de 2003 donde Malvinas se convierte es una causa nacional, regional y global con el primer discurso del entonces presidente Néstor Kirchner ante la ONU en reclamo por la resolución pacífica del conflicto. En 2009 la UNASUR se pronuncia en Quito, Ecuador por la defensa de la soberanía argentina en la cuestión Malvinas. En 2011, la causa por la soberanía argentina sobre Malvinas recibe un apoyo histórico de todos los países de América latina y el Caribe representados en la CELAC. En 2012, la presidenta ordena la desclasificación del Informe Rattenbach. En 2013 jefes de Estado de África y América del Sur reunidos en Guinea Ecuatorial, África, declaran su total apoyo a la Argentina en la cuestión Malvinas.

El director del museo también acompaña esta misma idea de causa global: “Cuando hablan de la causa y la memoria Malvinas hablan de los derechos humanos que también fueron violados durante la guerra y debemos ayudar a comprender que la causa Malvinas no es solamente argentina, es una causa regional y latinoamericana, una causa universal de paz. Nosotros queremos romper con ese estigma de la guerra”.

Hasta el día de hoy Gran Bretaña continúa su proceso de depredación de los recursos naturales y de ocupación y militarización nuclear en las Islas, y desconoce el constante llamado a dialogar con la Argentina según establece la Resolución 2.065 de la ONU, ratificada 40 veces desde 1965 hasta 2012. Argentina, como históricamente lo ha demostrado, seguirá firme en su reclamo sobre la recuperación de su soberanía. Como expresa el director del museo: “Malvinas no es un anexo de la patria, Malvinas es la patria”.

Mar 24, 2015 | inicio

El 14 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó con 222 votos afirmativos la reforma del artículo 80 del Código Penal, mediante la cual el crimen de género pasó a considerarse como figura agravante del homicidio. Al año siguiente la cifra de asesinatos de mujeres aumentó, mientras en 2012 hubo 255 femicidios en 2013 llegaron a 295. ¿A qué se debe esta aparente paradoja?

La ley 26.791, denominada ley de femicidio, incorpora los incisos 11 y 12 al artículo 80 del Código Penal, que determinan la pena de prisión o reclusión perpetua para todo aquel que “matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” o a todo aquel que lo haga “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”. Asimismo, modifica los incisos 1° y 4° del artículo 80 y estipula la reclusión perpetua para aquel que “matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. Y además “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”. Por último, la ley quita la posibilidad de la atenuación a todo aquel que tenga antecedentes de violencia de género. De esta manera, la ley no incorpora al crimen de género como una figura autónoma dentro del Código Penal sino como un agravante del homicidio. Además, cabe destacar que el término femicidio no es utilizado en la reforma, es decir, no se lo nombra como tal.

En Argentina no existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de femicidios ocurridos. Ante esto, el observatorio de La Casa del Encuentro elaboró su propio informe basándose en la información brindada por las agencias Télam y DyN y 120 diarios de circulación nacional y/o provincial, y las cifras son escalofriantes. El 63% de los femicidios fue perpetrado por varones que tenían o habían tenido una relación de pareja con la víctima: esposos, novios, amantes, ex esposos, etc. El principal rango de edad de las víctimas está entre los 19 y los 50 años. Natalia Barrios, trabajadora social y coordinadora del Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista (CAOPI) de La Casa del Encuentro explicó a la Agencia que esto se debe a que es el período “de desarrollo profesional, laboral, de socialización, es decir, la etapa de mayor decisión sobre tu cuerpo, sobre tus deseos, sobre tus proyectos. Y es ahí donde el hombre violento ejecuta el control y la violencia y probablemente el femicidio”.

Con respecto al lugar del hecho, la vivienda se convierte en el lugar más inseguro para las mujeres víctimas de violencia, ya que un 58,8% de los femicidios ocurrieron en una casa, ya sea el hogar compartido con el agresor o la vivienda de la víctima o del homicida. Mientras tanto, solo el 8,7% se produjo en la vía pública. Las modalidades de femicidios van desde el uso de armas de fuego (28%) hasta la utilización de líquidos inflamables (5%) pasando por armas blancas (23%) y golpes del agresor (16%). Por último, encontramos a las víctimas vinculadas, es decir, los hijos que pierden a sus madres y que en su mayoría son menores de 18 años. Para Barrios, “las familias [maternas] son quienes se hacen cargo, en el mejor de los casos, de estos niños. Pero también tiene que existir un estudio más profundo sobre esta realidad porque estos niños son víctimas colaterales de la situación”

Buenos Aires se posiciona como la provincia con mayor cantidad de femicidios. En el período de 2008 a 2012, de un total de 1223 asesinatos de mujeres, 384 ocurrieron en esta provincia. Más allá de la densidad poblacional, otra variable importante es que el informe de esta institución está basado en el relevamiento realizado sobre medios de comunicación, con lo cual todos aquellos casos que no tuvieron cobertura quedaron afuera. Además de la mayor disponibilidad de medios de comunicación que hay en Buenos Aires, Natalia Barrios agregó que en el interior del país “no sólo se juega la no perspectiva de género, el machismo y el patriarcado sino también las relaciones de poder, el ocultamiento”. Por lo tanto, detrás de las cifras del estudio seguramente hay muchas más víctimas. “A partir de esto estamos viendo la punta del iceberg. Si esto fuera una política donde se tomaran recursos de un modo integral, lamentablemente el número sería mucho más alto todavía”, agregó.

El femicidio es la manera más brutal de la violencia de género. Laura Manzotti, integrante de la Dirección de Comunicación, Información y Difusión del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), dijo a la Agencia que “el femicidio es la peor forma de violencia contra las mujeres y se debe al poder y la impunidad que el agresor considera que tiene sobre una mujer, a la cual ve como un objeto y no una persona”. En la misma línea, para Barrios, “la violencia de género es un problema de carácter social, estructural, político y cultural”. Pero la violencia de género no es sólo física sino también psicológica y simbólica. “Dentro del ámbito doméstico nos enseñan que el ámbito privado de la casa es para la mujer y el ámbito público es para el hombre. Desde pequeños existe una división sexista que nos vincula en una relación de poder totalmente diferente”, agregó Barrios.

Ahora bien, ¿por qué la cantidad de mujeres asesinadas va en aumento? ¿La modificación en el Código Penal fue suficiente o hace falta llevar a cabo otro tipo de políticas públicas destinadas tanto a la sociedad civil como a funcionarios y políticos? Según Laura Manzotti, “todos los organismos del Estado Nacional trabajan desde sus áreas particulares políticas públicas con perspectiva de género. Considerar que se pueden ‘terminar’ los femicidios es imposible. Lo que sí se puede hacer es continuar concientizando cada vez más sobre este tema.” Por su parte, Natalia Barrios subrayó la necesidad de políticas “donde la prevención realmente sea un marco”. Por lo tanto, “hay que trabajar en el ámbito educativo desde el nivel inicial, en la formación de todos los profesionales desde una mirada de género, en la implementación de mayor cantidad de refugios y finalmente que cuando una mujer logre hacer una denuncia, no sea revictimizada. Falta seguir trabajando en lo estructural, en lo social, en lo cultural.”

Más allá de las políticas públicas que se puedan implementar para garantizar un trato más igualitario, “vivimos en una sociedad patriarcal y el cambio cultural necesario para modificar estos paradigmas lleva tiempo”, planteó Manzotti. En tanto, Barrios sostuvo que éste “es uno de los cambios más difíciles y nos va a llevar muchísimo tiempo pero lo importante es que hoy empieza a existir otra mirada”. Por ejemplo, la denominación del tema es un tópico muy importante porque contribuye a la circulación de diferentes sentidos. “Considerar un femicidio como ‘crimen pasional’ es quitarle todo significado”, dijo Manzotti. Un avance importante ya ocurrió en los medios de comunicación, que dejaron de denominar a los asesinatos de mujeres como crímenes pasionales. En contraste, “el termino femicidio principalmente es un término político”, explicó Barrios, y contribuye a visibilizar la violencia de género en la sociedad.

Si bien hay algunos indicios de cambio cultural y se han implementado diversas políticas públicas que buscan garantizar la igualdad de las mujeres, todavía resta mucho por hacer. Las medidas de carácter represivo no alcanzan para detener la violencia de género porque sólo pueden implementarse cuando el femicidio fue consumado. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando para lograr un verdadero cambio en la vida cotidiana que es el terreno de las relaciones entre hombres y mujeres porque detrás de las estadísticas hay historias de vida.

Derechos humanos

Desde finales del siglo pasado, se empezó a concebir la violencia de género como una cuestión de derechos humanos. En el ámbito internacional, existen dos importantes antecedentes: la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Hacia la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (“Belem Do Pará”, 1994). En el ámbito nacional, en 2009 se sanciona la ley de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”. Dentro de esta política, se creó el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), organismo que trabaja en pos de la equidad de género brindando asistencia, charlas, seminarios, jornadas y formación en género.

Mar 24, 2015 | inicio

Yamila vive en Moreno; cada vez que quiere cargar la tarjeta en su barrio, debe ir al único kiosco en diez cuadras a la redonda que existe. En el local hay un cartel que dice: “Estimado cliente, cada vez que usted carga $10 yo recibo la irrisoria suma de $0,1. Esto es menos que un caramelo. Por lo que me veo en la obligación de cobrar $2 de recargo”. Lo mismo que vive Yamila, es lo que viven miles de usuarios que habitualmente van a hacer uso de este servicio, que es gratuito, y se encuentran con que el comerciante decide cobrar de 0,50 hasta 5 pesos de sobreprecio contradiciendo la ley. El vecino puede elegir no cargar en el kiosco, pero no todas las localidades tienen más de un punto de carga cerca.

Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el sistema lo provee Nación Servicios S.A., con la Red de Carga SUBE. En carácter de retribución por el servicio de carga, Nación deberá abonar al proveedor un 3 por ciento más IVA del valor total de las operaciones efectuadas mediante la red de carga y, en caso que la carga se realice mediante canales electrónicos que requieran otra instancia de transferencia de valor, -el caso de los comercios-, la retribución será de 1,5 por ciento más IVA del valor de la carga.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) es el único organismo que nuclea a nivel nacional a todos los kioscos asociados y vela por los intereses de estos pequeños comerciantes. El presidente desde hace un año, Néstor Adrián Palacios, vincula los sobreprecios a la poca rentabilidad que resulta de proveer el servicio de carga. Desde la organización, hay una propuesta para lograr un mayor beneficio en las cargas virtuales: “No alentamos los sobreprecios desde la Cámara, pero somos conscientes de que las empresas intermediarias, cuando dejan los insumos, lo hacen una sola vez y nunca más; cosas como el tiempo, Internet y otros, llevan un sistema de trabajo que en rentabilidad es el 1 por ciento, que es lo que estamos tratando de trabajar con el Estado. Propusimos que cada kiosquero tenga una cuenta en el Banco Nación donde cargue un determinado monto. Hoy en día el intermediario es Nación Servicios, las empresas entregan al kiosquero los insumos, que antes debe hacer un depósito de 5.000 pesos. A veces se tarda más de 48 horas en cargar el saldo por lo cual el dinero queda atrapado en la cuenta”. Palacios agrega además que “Nación Servicios contrata empresas y estas reciben un 3 por ciento, por lo cual aducen que no pueden dar mayor rentabilidad a los comerciantes. De esta forma se recae en el kiosquero que queda en el medio entre el servicio y el usuario de la SUBE, volviéndose la cara visible de este sistema de competencia desleal”.

Proveer el servicio de carga no es obligatorio. Sin embargo, son muchos los kioscos que solicitan tener recarga SUBE. Palacios explica que “los kiosqueros lo tenemos como un servicio porque atrae clientela. Pero a veces hay mucha cantidad de gente y poner un empleado dedicado a la carga no es rentable para un comercio chico. Tanto en las cargas de SUBE como de telefonía, el porcentaje de ganancia es bajo, cercano a cero. Nosotros anhelamos que el sistema SUBE lo pueda manejar el banco Nación o Provincia, esto generaría blanquear la plata, la obtención de tarjetas de crédito y débito, la inserción del kiosquero en el sistema bancario. Igual, comprendemos que se trata de un sistema nuevo y que tiene que ser mejorado, y nos sentimos parte de este servicio, porque somos quienes facilitamos la carga de la tarjeta. La idea es que del Estado llegue al kiosquero y de allí al usuario”.

Recientemente, se labraron multas a algunos de los kioscos que cobran recargo por proveer el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades. Las denuncias suelen ser asentadas por el usuario que ve encarecer este servicio y mediante distintas vías, lleva adelante su reclamo. No existe una asociación de consumidores que trabaje este tema de manera específica, pero la gran cantidad de demandas terminaron con varias multas por parte de la Defensoría del Consumidor en la Ciudad y, en ocasiones, por diferentes municipios.

Frente a esto, el presidente de la UKRA sostiene: “El tema de las denuncias descansa en las ganancias, todo se solucionaría con mayor rentabilidad. Por ahí no se genera tanto conflicto porque se difundió bastante, el usuario entiende que el kiosquero tampoco es que gana tanto. Que hay mucha incertidumbre como comerciante. Queremos mejorar para que no pase más esto. Cuando hay aumentos de tarifas o transporte el monto para el kiosquero sigue siendo el mismo“.

La existencia de sobreprecios en numerosos lugares, genera el interrogante acerca de si es posible lograr terminar con algunos intermediarios a la hora de realizar las recargas de SUBE. Sin embargo, la solución que encuentran algunos comerciantes realizando el cobro de un importe adicional por proveer el servicio es ilegal; pese a los riesgos de inversión, el kiosquero puede elegir reemplazar sus carteles de recargo por un “No cargamos SUBE”.

¿Qué hacer en caso de sobreprecios?

Por ley, en la Ciudad de Buenos Aires todos los comercios que proveen el servicio de carga de crédito virtual en tarjetas SUBE deben exhibir un cartel con la siguiente leyenda: «Sr/a Usuario/a: cobrar adicionales o exigir la compra de un producto por la prestación del servicio de carga de crédito en teléfonos celulares o en la tarjeta SUBE es una práctica abusiva que transgrede lo establecido en el Art 8º bis de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor».

El servicio de carga SUBE es totalmente gratuito. Todo usuario que detecte alguna irregularidad puede comunicarse con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte – CNRT – al 0800-333-0300 o al call center de SUBE, que funciona en el 0810-777-SUBE (7823) o mediante una denuncia en línea, con el domicilio del kiosco al que se busca denunciar. Para ello, puede realizarse a través de Internet ingresando a la web www.sube.gob.ar.

Por otra parte, si un usuario presenta la tarjeta en una línea o estación habilitada que no tiene la máquina o está fuera de servicio, viaja gratis. Si no le permiten viajar, puede presentar el reclamo en la CNRT. En esos casos, es importante tomar nota del interno o dominio de la línea, fecha y horario del incidente.

Alternativas para la recarga de la SUBE

La recarga de la SUBE puede hacerse en los cajeros automáticos correspondientes a bancos adheridos en todo el país, home banking y celulares que cuenten con la aplicación Link celular. Esta opción convive con la ya tradicional modalidad de recarga con dinero en efectivo en los centros de carga SUBE.

Los montos permitidos para recargar son $50, $80, $100, $120, $150, $180, $200. La suma del monto a acreditar y el saldo de la tarjeta no debe superar los $300. El servicio no tiene costo adicional.

Para utilizar este sistema hay que realizar los siguientes pasos:

1) Asociar la tarjeta SUBE a través de un cajero automático perteneciente a la Red Link y correspondiente al banco del usuario.

2) Realizar una carga.

3) Validarla en una Terminal Automática SUBE (TAS). Para conocer la ubicación de las TAS: www.sube.gob.ar

Los bancos adheridos, por ahora, son:

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Banco Ciudad de Buenos Aires

Banco Credicoop

Mar 24, 2015 | destacadas, inicio

-“¿Huelen? ¿huelen eso?”Una racha de aire podrido acaba de pasar por Villa Inflamable, y Norberto Morón, vecino histórico del barrio, aclara que no se trata de un evento aislado, sino de una presencia diaria. El olor a podrido: un elemento cotidiano que la dirección del viento puede volver más o menos intenso. “Ya estamos acostumbrados a este olor”, dice Morón. Y en su cara se compone un gesto que no es de resignación, ni de víctima, sino de cierta indiferencia, como si la hediondez, en realidad, en este contexto, fuera un mal menor.

Ubicada en una zona de bañados contaminados, lindante al Polo Petroquímico de Dock Sud y al relleno sanitario del Ceamse de Avellaneda, Villa Inflamable constituye para los expertos un caso paradigmático. En el barrio en donde se originó la famosa causa Mendoza -en la que la Corte Suprema instó al Estado a sanear el Riachuelo y trasladar a las familias que viven a sus orillas-, la contaminación ambiental y la desidia estatal muestran su rostro más descarnado. El aire, el agua y el suelo de Villa Inflamable están contaminados. Más de 1500 familias –el último dato oficial es de 2009- lo padecen diariamente. Demasiado plomo en sangre, problemas respiratorios reiterados, manchas en la piel y deficiencias neurológicas son algunos de los daños sufridos por los vecinos. Este año, tras una extensa demora, ACUMAR estimó que la municipalidad de Avellaneda comenzará a construir las primeras viviendas para mudar a los habitantes. Muchos de ellos, sin embargo, se oponen al traslado. ¿Los motivos? Una serie de razones en donde se entretejen la inseguridad, la contaminación y una disputa barrial entre dos clubes de fútbol históricamente enfrentados.

Es una tarde calurosa de enero y una parva de nenes revolotea en la puerta de una casilla de material en donde un par de empleados de la municipalidad de Avellaneda reparten ropa y juguetes para la Noche de Reyes. Más adelante, en diagonal a la plaza del barrio, una pasarela tambaleante conduce a una casa hecha con maderas y cartón, ubicada en el centro de una laguna de color verde, grumosa, salpicada de baldes y botellas de plástico.

“Nos quieren llevar al lado del riachuelo, a unos terrenos más chicos y que están al lado de la Isla Maciel. Es absurdo. Siempre hubo pica entre San Telmo y el Docke”. Morón es uno de los primeros vecinos que llegaron a Villa Inflamable, en la década del ochenta. Su casa –de material- está en el centro de una loma del humedal, y con los años ha ido ampliándose, dice Morón. También dice que en todo este tiempo ha escuchado mucho. Que las mejoras en los servicios del barrio las consiguieron los vecinos. Y que según su cálculo el noventa por ciento de la gente no se quiere ir de acá.

“Además del tema de la inseguridad, está el de la contaminación. Los terrenos quedan al lado del riachuelo”, agrega Claudia Espínola, presidenta de la junta vecinal. “El proceso de saneamiento del río es largo y complejo, lo sabemos, pero hoy por hoy no está terminado. A eso también hay que sumarle que las viviendas son muy chicas y el espacio en general de los terrenos son muy pequeños”. De las ciento veinte hectáreas actuales –con anchas calles de tierra, pastizales y mucho sauce-, Villa inflamable pasaría a compactarse en treinta, a orillas del Riachuelo.

Más allá de los juncos, por encima de los techos de chapa, asoman dos chimeneas pintadas con líneas rojas y blancas. Una es más alta que la otra, y la imagen, es cierto, tiene un tono apocalíptico. Villa Inflamable fue definida por las investigaciones que se hicieron en el lugar como una zona de riesgo ambiental alto. Se detectó la presencia de diecisiete gases tóxicos, como el benceno y el tolueno, asociados a la refinación de petróleo. A su vez, en un estudio elaborado en 2003 por una agencia de cooperación japonesa –conocido como Estudio Jica- se comparó la salud de 150 chicos de entre 7 y 11 años de Villa Inflamable con otros 150 de la misma edad de Villa Corina, un barrio también de Avellaneda, pero alejado unos doce kilómetros del Polo. La prevalencia de plomo en sangre de los chicos de Villa Inflamable casi triplicaba a la de los de Corina.

Cecilia Lorusso, integrante del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, dice que no hay que ser ingenuos. Que la oposición a mudarse a esos terrenos muchos la llaman rivalidad deportiva o cultural, pero que en verdad se trata de una lucha por el poder. Y que esa lucha por el poder, dice Lorusso, incluye a las barras bravas, fuerza de choque de los sectores dominantes. “Además está Villa Tranquila, que está dominada por el narcotráfico. Los vecinos sienten que están cambiando el riesgo ambiental, que los mata a largo plazo, por el riesgo físico, que los mata a corto plazo”, resume Lorusso.

A los tumbos, una chata cargada con un lavarropa, una cama y varios muebles se pierde hacia el fondo de la villa. Hace más de un siglo, todo esto era una zona de quintas y granjas, un paisaje rural despojado, sin relleno ni chimeneas ni camionetas, ni nada a la vista. En 1930 comenzaron a instalarse las primeras petroleras y aceiteras –actualmente son 42 empresas, de las cuales 25 son de alto riesgo-. El barrio creció fuertemente en los ochenta y los noventa. Sin una red cloacal regular, los vecinos desechaban sus efluentes en las lagunas, que recibía también el material químico que descartaban las fábricas. Hoy, el barrio sigue padeciendo la falta de servicios cloacales, de agua potable –desde el 2007 la municipalidad distribuye bidones en los denominados puestos de agua- , y cuenta apenas con una conexión eléctrica irregular.

Como se mencionó, en 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la relocalización de los barrios afectados por su contaminación. Lo que a veces se olvida es que esa sentencia –conocida como fallo Beatriz Mendoza- fue el resultado de una demanda que se inició en Villa Inflamable. Desde entonces hasta hoy transcurrieron siete años. Hace tres -en marzo del 2012- la municipalidad de Avellaneda y ACUMAR anunciaron la construcción, en un plazo de tres años, de unas viviendas para los habitantes del barrio. Villa Inflamable se trasladaría a orillas del Riachuelo- respetando los 35 metros del Camino de Sirga-, en unos terrenos pertenecientes a la empresa Exolgan, ubicados entre Villa Tranquila y la Isla Maciel.

Lo cierto es que las viviendas, tras una extensa demora, comenzarán a construirse este año. Desde ACUMAR aseguraron a esta Agencia que serán, en una primera etapa, 440 casas. Si bien no hay fecha de inicio confirmada, desde el organismo estiman que, tras el llamado a licitación que debe hacer el municipio de Avellaneda, las obras arrancarán en los próximos meses. La relocalización consiste en un trueque. Los terrenos asignados para la mudanza de los habitantes de Villa Inflamable eran de la empresa de logística Exolgan. La firma cedió esos terrenos, que usaba como depósito de conteiners, y se instalará en las hectáreas que hoy ocupa Villa Inflamable.