Jul 8, 2015 | destacadas

Celebrar la literatura es una tarea que trasciende los estantes de las librerías o cada estand de la Feria del Libro. Sucede todo el año, con un impulso constante y la mayor parte de las veces con pequeños -pero no menores- logros. Desde hace algunos años, de a poco y sin pausa, crece la oferta de libros de editoriales pequeñas y autogestivas, que generan un flujo constante de nueva narrativa, poesía, ensayos y textos académicos, entre otros. Los casos de Paisanita Editora, Alto Pogo y Ediciones La Parte Maldita reflejan, dentro de ese arco, el trabajo y la búsqueda de estos sellos para darle una identidad a sus catálogos.

Paisanita Editora comenzó con poemas y relatos breves editados en plaquetas, un soporte muy económico, con una encuadernación casera y acompañado por ilustraciones. Circula en algunas pocas ferias independientes y librerías. El sello, que hoy cuenta ya con tres volúmenes en formato libro (de los escritores Ariel Bermani, Enrique Decarli y Washington Cucurto), amplió su propuesta gracias a un crédito para sellos editoriales independientes. “Las grandes editoriales necesitan a ciertos escritores para prestigiar un catálogo que tiende, más bien, a la venta masiva; en cambio, las editoriales más chicas buscan obras para construir un catálogo de calidad sin otra finalidad. Tal vez su mayor interés sea que el libro salga lo mejor posible y celebrar ese acontecimiento”, sostiene su directora y también escritora Gabriela Luzzi. Paisanita Editora se propone dar a conocer autores inéditos o hallar obras de autores reconocidos que no hayan sido publicadas, siempre respetando un umbral que combine la calidad literaria con la lectura sencilla: “Quiero publicar los mejores libros que encuentre y si es posible de autores nóveles o marginales mejor», afirma Luzzi.

Marcos Almada es escritor y un apasionado de la lectura. “Llegó un momento en que nos encontramos leyendo a nosotros mismos. Nos moviliza el deseo de leer”, relata Almada. Su sello Alto Pogo, que en dos años ya cuenta con nueve libros, está formado por dos palabras que vienen de distintos lugares. La mezcla sugiere intensidad, contacto y se traduce en el concepto que guía el sello. Almada señala que el propósito es “mezclar los géneros, los estilos, las generaciones, y no circunscribirse a la idea de nuevos escritores”. Un dato curioso es que parte del catálogo pertenece a escritores poco conocidos, e incluso algunos de ellos no encajan dentro de la figura de escritor profesional: un carpintero, una bióloga, entre otros. El arte de tapa de los libros llama la atención. Almada se confiesa: “Muchas veces elijo un libro por el arte de tapa”. Alto Pogo sugiere un primer guiño a los lectores a través de las tapas, las graba en su memoria. Y los diseños de Paul Meketa, como el collage del popular Merca, de Loyds, hacen lo suyo.

Santiago Kahn es uno de los directores de Ediciones La Parte Maldita, creada en 2010. El nombre es una referencia ineludible con la obra de George Bataille. Se debe en parte a su tránsito por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, donde leyó a aquél autor alguna vez. “Todo libro es también la suma de los malentendidos a los que dio lugar”, dice la cita de Bataille muy claramente destacada en la web de la editorial. Ediciones La Parte Maldita propone un reencuentro de las nuevas generaciones con el libro, no como objeto en sí sino como instancia de lectura; de hecho, todos los libros del catálogo están en versión digital para descarga gratuita. “El libro en papel tiene costos de impresión, pero la lectura debe ser libre”, afirma Kahn.

Luego de madurar cinco años en el trabajo y los yeites editoriales, Ediciones La Parte Maldita hoy busca que su catálogo sea una mirada sobre la narrativa y la poesía, entre otros géneros, pero siempre buscando socios y cómplices de otro lado. “No nos arrogamos ser la posta en cada tema”, reflexiona Kahn. El arco de edición va desde revistas culturales, contenidos académicos hasta nueva narrativa. Allí se destacan temáticas tan variadas como el aborto, la militancia en la década del ´70 o la reciente colección de literatura infantil El Salmón Sabio. “Tratamos de que cada libro tenga una mirada sobre su tiempo”.

Marcos Almada y Gabriela Luzzi

Los grandes grupos editoriales son los que poseen los mecanismos de distribución de mayor llegada. Como en tantos otros proyectos culturales autogestivos, la competencia con aquéllos lleva a mancomunar los esfuerzos para hacer contrapeso. Alto Pogo y Paisanita Editora forman parte de La Coop, una iniciativa de distribución que agrupa varios sellos pequeños. La Coop no refleja tanto un negocio, sino más bien una suerte de “activismo literario que celebre la nueva literatura”, señala Luzzi. “Hay que capitalizar esto que somos. Más que hacer prensa o publicidad, ir al lector y hacer presentaciones”, refiere Almada. Por otro lado, Ediciones La Parte Maldita participa de espacios como NHA (Nueva Historieta Argentina) y de AReCIA (Asociación de Revistas Culturales Independientes), con su revista cultural Maten al mensajero, que son otras ejemplos de trabajo colaborativo. “No sirve trabajar de una manera endogámica”, sentencia Almada.

Buena parte del peso de la producción literaria se sostiene por la actividad de una gran cantidad de sellos editoriales pequeños, de donde surgen nuevos autores, como una suerte de laboratorio. “Los grandes editoriales necesitan que haya un lado B para que la literatura siga viva”, afirma Luzzi. La idea es válida, sin embargo Kahn refiere que las grandes editoriales tienen mucho margen de error y, en cambio, la dinámica de los sellos chicos, ya sea en cuanto a qué editar y cuántos ejemplares, no permite esa posibilidad. Por su lado, Almada señala que el trabajo de la edición en pequeños sellos goza de otra dinámica: “Tenemos más tiempo, no nos apura nadie. Hay un poder de trabajo bastante importante.”

Para un escritor publicar en estos sellos o editoriales pequeñas puede ser la antesala del éxito. O no. Lo cierto es que la variedad de propuestas e identidades se reflejan en catálogos más o menos acabados (como si pudiera cerrarse un catálogo alguna vez). “El fenómeno de las editoriales independientes o autogestivas de los últimos cinco o diez años, y su impacto, todavía no se pueden medir”, reflexiona Kahn.

Jun 30, 2015 | destacadas

Sin cortes comerciales, cada uno de estos nuevos espacios de audio digital profundiza un micromundo particular, explorando según su propia lógica los terrenos de su objeto de estudio, que pueden ir desde el análisis de cómics hasta discusiones sobre relaciones amorosas, o bien los misterios del cosmos. En series de capítulos que -si se quiere- pueden ser infinitas, los podcasts se agrupan y dejan huellas a las que siempre se puede volver.

Pero… ¿qué es el podcast? Según su definición oficial, los podcasts son archivos de audio digital gratuitos que pueden ser oídos y descargados por los oyentes, en cualquier momento, lugar y en diferentes dispositivos. Aunque, prescindiendo de tecnicismos, se puede establecer que surgen producto de la adrede intromisión de un micrófono en una conversación de amigos que discuten sobre cosas que los apasionan y sirve a oyentes inquietos que gustan de matar tiempos muertos con información original y puntual de su interés. Camino al trabajo, andando en bicicleta o acostados en sus camas, los usuarios eligen qué escuchar y cuándo. O al menos así funciona en Argentina, donde la inclinación por este formato -que ya contaba con algunos exponentes- creció sustancialmente en los últimos años.

Con el fin agrupar los productos realizados en el país, gran parte de los podcast suscriben a Argentina Podcastera, un sitio web creado por adeptos al formato. “Creemos en el podcast -se presenta el sitio- como herramienta cultural, de comunicación y transformación. Y somos la herramienta, para difundir la palabra”. La página -que incluye ya más de cien integrantes de todas partes del país-, cuenta con una vasta categorización que sectoriza los podcasts según su tema. Los ejemplos van desde cine hasta movimiento LGBT. Pero los impulsores del movimiento se proponen más: quebrar los límites regionales e integrar más trabajos de otros países en sus cartas de elecciones: “Buscamos romper la barrera cultural, y hermanar proyectos latinoamericanos con los cuales compartimos más que fronteras. Problemáticas culturales, geopolíticas, históricas, costumbres y lazos que van más allá de los acentos que nos distinguen”, explican quienes -además- planean el PodFest, una actividad con charlas informativas y técnicas, mesas nacionales e internacionales tanto para podcasters como oyentes que ayuden a solidificar lo que falta para que la cultura podcastera siga creciendo.

Posta.fm, la emisora de Luciano Banchero.

Una de las caras visibles de este fenómeno es Luciano Banchero, locutor de radio Metro y creador de la emisora Posta.Fm, quien cuenta a ANCCOM su experiencia: “La idea nunca fue hacer resurgir el formato, simplemente me pareció atractivo y práctico para comunicar cosas que en la radio no podía. Si bien el podcast hizo pie en Argentina al toque que surgió afuera y hay gente haciendo lo suyo hace mucho, nunca fui un gran consumidor hasta hace un par de años, cuando la tecnología para consumirlos se volvió más accesible”.

El podcast se ajusta perfecto a los nuevos dispositivos. Los celulares, ipods e ipads -por ejemplo- son aliados estratégicos en la expansión de este formato que -más allá de algunas similitudes- no busca oponerse ni reemplazar a la radio tradicional: “Supongo que es un momento de crisis para todo lo que sea tradicional pero eso no significa que estos medios vayan a desaparecer. Algunos tendrán que mutar, otros tal vez puedan subsistir con una base más chica pero fiel de consumidores. A mí la radio me encanta y no quiero que desaparezca. Para mí no hay nada más satisfactorio y emocionante que estar al aire en vivo”, comenta Banchero y sobre el eslogan de su emisora, aclara: “Nos gusta decir que Posta es la radio del futuro, no porque vaya a reemplazarla sino porque presenta una nueva manera de producir y consumir contenidos de audio”.

Estas nuevas formas presentan ventajas. Entre ellas, el locutor destaca: “Su portabilidad y versatilidad. Tenés diferentes maneras de consumirlo, ya sea en tu teléfono o en tu computadora, online o desconectado, lo podés bajar y escucharlo donde sea que estés y en cualquier momento, no está atado a una grilla de programación o a exigencias de la radio como las tandas, los temas musicales y los horarios. De la misma manera, permite una mayor amplitud temática: hay podcasts de lo que se te ocurra, desde Batman hasta biromes”, explaya. Con estas libertades, los oyentes descargan y escuchan en connivencia con sus intereses.

Otra de sus facilidades es la producción con bajos recursos. Al no ser condición sine qua non el uso de estudios de grabación, -muchos graban en sus hogares- los fanáticos de la filosofía de vida “hágalo usted mismo” apuestan por este formato: “Sin dudas, es una opción interesante. Si bien está bueno sentir que estás en el aire en tiempo real, aunque sea a través de Internet, me parece que, aunque sea grabado, el podcast es una alternativa mucho más democrática, abierta y flexible. Todo puede coexistir tranquilamente”, agrega.

La buena recepción y la evolución del proyecto con la creación de nuevas series y nuevos podcasters, llevó al conductor a fundar su propia emisora: “Armé Posta porque, una vez que desarrollé un número interesante de formatos, me pareció razonable que el siguiente paso lógico era agruparlos bajo una marca que permitiera a los oyentes saber que atrás de eso había un proyecto con una impronta, un estilo y una ideología muy concretas”, explica.

En la actualidad, su página web presenta a sus oyentes más de 20 programas. Entre ellos, Banchero destaca Psiqué y Cupido, el cual toma figuras de la cultura pop, ya sean reales como Nicolás Cabré o Moria Casán, o de ficción como Jesse Pinkman y Walter White de la serie Breaking Bad, y las analiza desde una perspectiva psicológica. “Quiero rescatar su originalidad y profundidad. Nunca escuché algo así”, fundamenta. “De afuera del universo Posta.Fm mi favorito es 99% Invisible, de Radiotopia, que cuenta las historias detrás de objetos y lugares de la cotidianeidad que damos por sentados sin saber que esconden unos secretos increíbles. No importan los formatos, importan las historias. Ese es el futuro de la radio”, cierra.

Como se puede escuchar, el podcast llegó para quedarse.

Jun 24, 2015 | destacadas

Una mujer sonriente recibe a los visitantes con un “buen día”, al ingresar al Paseo de los Inmigrantes ubicado en Donato Álvarez y Bacacay, en el barrio porteño de Caballito. El camino por el antiguo empedrado es acompañado por el tren de la línea Sarmiento que pasa al costado de una vieja estación de tren reciclada. Familias y grupos de amigos peruanos y bolivianos arman los puestos de comida, el sonido y todo lo necesario para la fiesta. Un niño de unos 7 años ayuda a su padre y martilla unas varillas para ponerle techo al mostrador.

Mientras los argentinos celebran el Día del Padre, ellos festejan un nuevo año Inca, rindiendo homenaje al Padre Sol. Dos padres, uno en la tierra y otro en el cielo, son homenajeados un mismo día en la Ciudad de Buenos Aires. El invierno llegó, acompañado de música, gastronomía variada y mucho color. Ollas gigantes anuncian un abundante almuerzo con platos calientes; el vapor de la sopa asoma por un recipiente de telgopor. Como hacían sus antepasados miles de años antes de Cristo, los organizadores hacen arder una fogata para agradecerle a la Pachamama por tanta abundancia y pedirle prosperidad para la cosecha de invierno.

El solsticio de la fría estación llegó a la Ciudad de Buenos Aires y a todo el territorio incaico. A las 12 del mediodía del domingo, con un sol a media asta, le rinden homenaje al Inti Raymi (el padre sol) y a la Pachamama (la madre tierra). “Queremos recuperar el equilibrio entre el hombre y la Pachamama. Porque, desde 1492, los invasores están destruyendo nuestra existencia. Por eso, pedimos al Dios del Universo por más fuerza y más energía para recuperar nuestra identidad cultural”, dice con mucha convicción Jaime Galicia, el presidente de Hattun Aylu, “la gran comunidad”, una organización peruana en Buenos Aires.

Manteles coloridos, banderas del Perú y el olorcito a comida casera dan la sensación de estar en Cuzco, en Nazca o en alguna región andina. “¿Pero qué clase de rumba? ¡Cha,cha,chá!, no recuerdo lo que sucedió”, dice un reggaetón que suena muy fuerte por la calle. “La rumba andina, la de los orígenes de los incas, la tradicional, la que los europeos pensaron que era subdesarrollada, pero es más desarrollada que la de ellos”, exclama enseguida una oradora al pie del micrófono.

Y cuando ya el sol está en su mayor altura, comienza la celebración: manteles de aguayo, vasijas de barro, maíz, coca y chicha vistieron la ofrenda al Inti Raymi. Luego, el representante del cacique y una mujer presiden la ceremonia en un intenso diálogo con los dioses Wiracocha e Inti, y también con la Pachamama. Mientras tanto, Naruto, Violetta y Dragon Ball zeta juegan la guerra de los dioses entre las uvas caramelizadas, las empanadas de cayote y la sopa de papalisa que comen los hijos de la comunidad.

Un montón de palabras incaicas se hacen presentes en la mañana del domingo y así toda la comunidad desliza sus tradiciones por el viejo empedrado de Caballito. El punto central es la acción de gracias al Dios del Universo, por todos los beneficios recibidos: “Por el aire, por el agua, por la tierra y por los animales, por la salud del hombre y de nuestros seres vivos”. Esta acción de gracias se expresa a través del ofrecimiento de tres hojas de coca, también la chicha que viene del maíz y de la tierra. Todos productos de la Pachamama. ¿Por qué tres hojas de coca? “Porque representa los tres niveles de la vida del hombre: Hanaq Pacha ( Dios y los espíritus), Kay Pacha ( la vida en la tierra) y Ukru Pacha (los antepasados)”, dice Mario Galicia Panica, miembro del Parlamento Mundial por la Paz y la Seguridad y padre de Jaime.

El ritual está por comenzar. Grupos de baile folclórico representan los cuatro puntos cardinales de la región andina: los suyus (que en runasimi significa “regiones”) van acercándose paso a paso hacia el centro del altar. Y luego, quien representa al cacique recita sus oraciones al gran Inti Raymi. En su rostro se nota su emoción y un fuerte espíritu que defiende la naturaleza y las tierras de sus antepasados. Con gran alegría, un miembro de cada suyu recita algunas oraciones en castellano. “Que los gobernantes consulten al pueblo antes de extraer sus productos, nosotros somos los dueños de estas tierras, por eso permítanme elevar una oración”, dice un hombre mientras una porteña vestida con animal print sostiene una bolsa que exhibe la palabra “comunidad” impresa en ella. Y los dos más adultos se acercan para bendecir a todos los presentes: “Abundancia y prosperidad”, recitan ambos oradores, entregando, cual ostia católica, tres hojas de coca a cada persona que se acerca. “¿Qué tengo que hacer con esto?”, pregunta una señora y una peruana le responde: “Guárdelo, que le va a traer abundancia”. “Ya me diste antes, gracias”, dice una chica; “entonces, doble augurio para vos”, le contesta la muchacha.

“Heroicas legiones, de la selva a los andes, de los andes al mar, fue gastando las flechas que tenía en su aljaba, y cansado de levantar sólo la cabeza, levantó el corazón”, retumba un audio, silenciando cualquier ruido callejero.

En un clima de fiesta, Cuzco, Nazca, Lima, Sucre, Tarija, Cochabamba se unen en un solo escenario para luchar por el equilibrio de la vida en un viejo andén porteño que vio migrar a tantos de ellos que pisan fuerte con sandalias.

Jun 10, 2015 | inicio

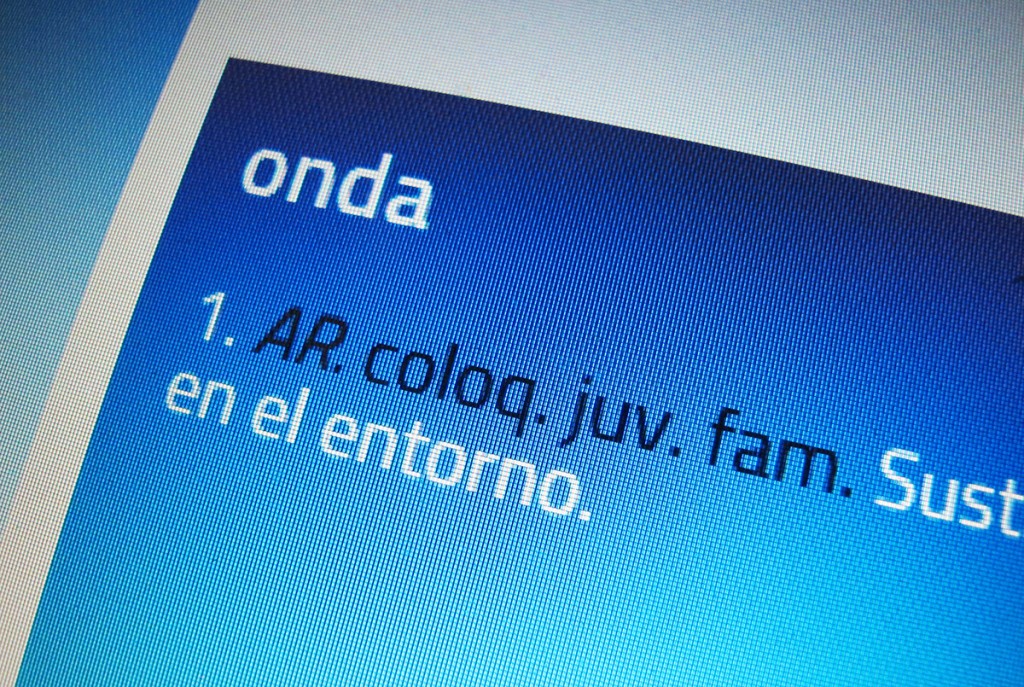

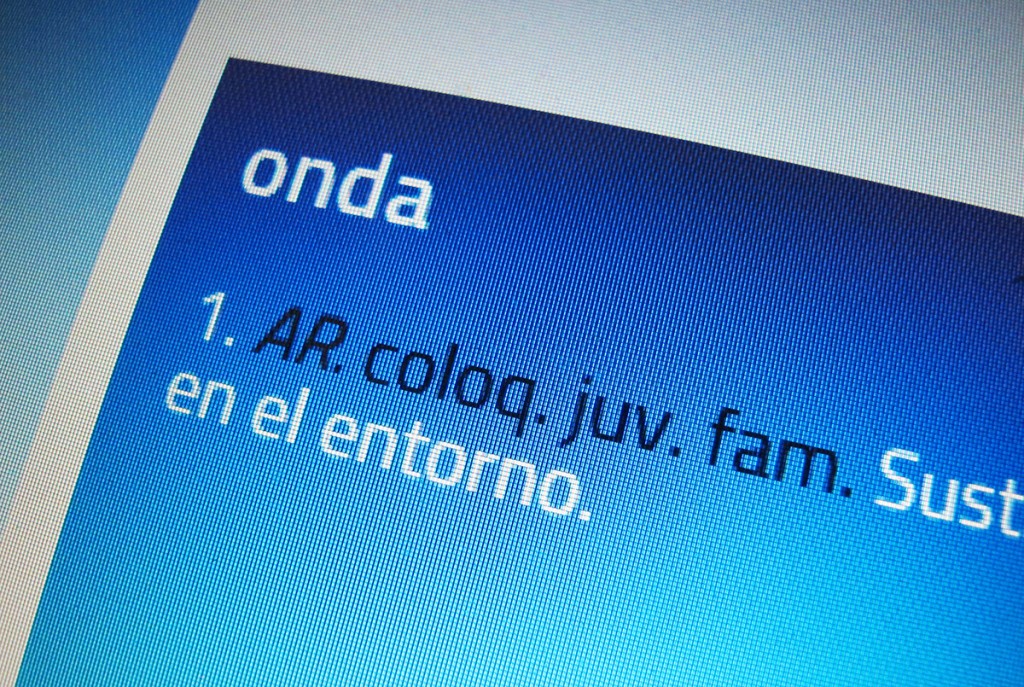

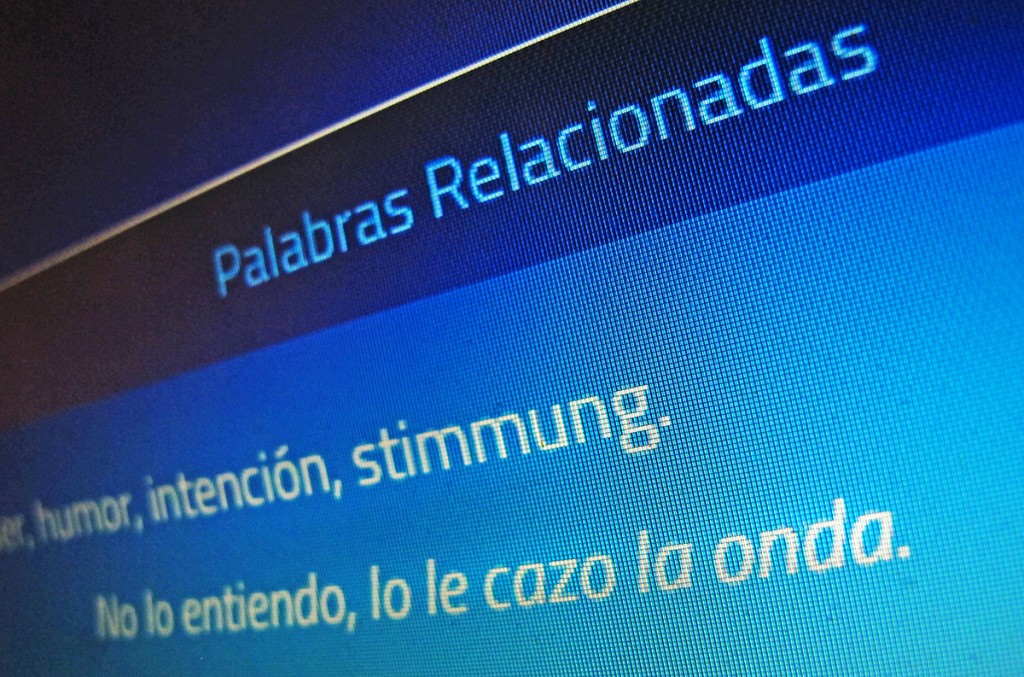

La lucha por la apropiación del sentido se expresa hoy en el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española (DILE). Un proyecto del Programa Latinoamericano de Estudios Contemporáneos y Comparados, con sede en el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura “Dr. Norberto Griffa” y por iniciativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero que combinó los esfuerzos de la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y UNTREF Media para ponerlo en línea.

Con más de 574 definiciones desde el 2014 y bajo la consigna “Definamos nuestro mundo. Definamos las palabras de nuestro mundo”, este proyecto trata de contraponerse a la hegemonía del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), editado veintitrés veces desde 1780. La última fue publicada en octubre del año pasado.

Bajo el lema de la Real Academia Española (RAE) “Limpia, fija y da esplendor”, esta antigua institución trata justamente de limpiar y fijar sentidos que no son propios de la riqueza del lenguaje de esta parte del continente y no representa las distintas y divergentes significaciones que se les dan a las palabras a lo largo y ancho de los países latinoamericanos.

Si se busca a través del DRAE palabras como chela, pancho, puto, onda, afano, bocha, jatear, garca, coquí, barreta, entre otras, en algunos casos directamente no existen y en otros, tienen un significado que no se corresponde con el sentido que le dan los distintos países de la región.

Daniel Link, escritor, periodista y catedrático argentino, a cargo la cátedra de Literatura del Siglo XX, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dirige esta iniciativa y opina que “el Diccionario de la Real Academia Española, responde a las políticas metropolitanas sobre la lengua española, es decir, pasa por una concepción academicista y centralista del lenguaje. La RAE y las Academias Nacionales asociadas se arrogan el derecho de determinar qué es el bien decir y, sobre todo, el sentido de las palabras. Basta con revisar los términos que nosotros utilizamos cotidianamente para darse cuenta de que fueron definidos, deliberadamente o no, pésimamente”.

Valentín Díaz, Secretario Académico del proyecto manifiesta que vienen trabajando en la idea del Diccionario desde hace años, y que recién en 2014 pudieron hacerlo realidad. La puesta a punto de la página por parte de UNTREF Media demoró un año y lo lanzaron en marzo de este año.

“Nuestra preocupación, que orienta el Diccionario, es la pérdida de lo que algunos han llamado soberanía lingüística pero que, más allá de las palabras, tiene que ver con la pérdida de la capacidad de definir las palabras que utilizamos y, por lo tanto, a definir el mundo en nuestros propios términos. Por eso el lema del diccionario”, explicó Díaz.

Expone además que cualquier usuario que emplee el diccionario de la RAE sentirá insatisfacción por el significado encontrado: “¿Quién usa esa palabra en ese sentido, que nunca lo ha tenido entre nosotros? ¿Quién sanciona y legitima las definiciones? Sumamos la inquietud en relación con la variación lingüística, el uso, la creación de palabras y su inestabilidad semántica según usos que se corresponden con cortes etarios o de clases sociales. Procuramos, pues, incorporar una serie de marcadores que, a la vez que dieran cuenta del sentido, también nos permitan reflexionar sobre la evaluación del léxico que los hablantes consideran que constituye su mundo”.

Este diccionario va dirigido a todos y a cualquiera. “Pensamos que el diccionario debe ser útil para cualquier persona con curiosidad lingüística, para traductores, para lectores de literatura latinoamericana, estudiantes de letras y, naturalmente, lexicólogos. A los latinoamericanos les demuestra la riqueza de su lengua. A los españoles, su arrogancia”, sentenció Díaz.

Con respecto al origen de las palabras definidas en el DILE, las que predominan por el momento son argentinas pero también provienen de otros países de la región “incluidos los Estados Unidos que es cada vez más un país latinoamericano. No incluimos palabras de España, por cierto, porque lo latinoamericano supone una variación decisiva en relación con las políticas metropolitanas de la lengua (…) hemos recibido grandes aportes desde Chile y, ahora, Puerto Rico. México sigue en la lista”, agregó Díaz.

DILE, no es un diccionario de lunfardos de distintos países latinoamericanos: “El lunfardo es una variación dialectal bien estudiada, así como los diferentes registros creole del continente. Es, más bien, un diccionario de afectos lingüísticos, o de palabras afectivas”, comenta el Secretario Académico.

Con respecto a la difusión, lo están haciendo a través de la prensa e Internet y según comenta Díaz la respuesta de los usuarios ha sido excelente: “En poco más de dos meses hemos recibido miles de visitas (más de mil visitas diarias). Los gráficos de Google Analytics que utilizamos para medir el tráfico señalan un rebote del 50 por ciento. Cuanto más se use el diccionario, más arriba aparecerá en las búsquedas que las personas realicen”.

El uso del diccionario no sólo se enmarca en la simple búsqueda sino que el usuario tiene la oportunidad de poder participar de la producción del mismo ya que al ser interactivo puede agregar palabras que conoce y definirlas con total libertad: “Este diccionario pretende que los mismos usuarios de la lengua definan las palabras que usan, que voten la adecuación de las definiciones propuestas por otros usuarios, que intervengan, por lo tanto, en la definición del mundo del que participan”, se puede leer en la página web, en la pestaña modo de uso del diccionario, disponible en http://untref.edu.ar/diccionario/.

Por el momento es una iniciativa sólo virtual ya que no han contemplado realizar una edición en papel y quienes lo conforman son un equipo de editores y un Comité Académico constituido por graduados en letras, estudiosos de lo latinoamericano y con una profunda sensibilidad lingüística. Ellos son: Daniel Link (Director), Diego Bentivegna, Valentín Díaz, Max Gurian, Miguel Rosetti y su equipo editor está conformado por: Diego Carballar, Alejandro Goldzycher, Candela Martínez Jerez, Matías Raia, Ariel Wasserman Cortez.

Jun 10, 2015 | inicio

(Advertencia, las imágenes pueden afectar la sensibilidad de las personas)

A los 33 años, Pablo Piovano no parece ser un hombre al que le guste llamar la atención. Por su profesión, está acostumbrado a estar del otro lado de la cámara. No obstante, lo que impacta cuando se presenta es su mirada. Pablo mira directo, a los ojos, transmite una sensación muy concreta de presencia.

El punto de encuentro es la redacción del diario Página/12, su lugar de trabajo desde los 18 años. Este año (en marzo) publicó el fotorreportaje «El costo humano de los agrotóxicos», un proyecto personal que llevó a cabo durante dos viajes que realizó por Chaco, Entre Ríos y Misiones. Su labor le valió el primer lugar en la categoría profesional en el Festival Internacional de la Imagen (FINI) y el tercer puesto en la categoría «Carolina Hidalgo – Vivar el medio ambiente» del POY Latam, uno de los concursos más grandes e importantes de Iberoamérica.

«Elegí un tema del cual se hablaba poco y mucho menos se hablaba en cuestión de imágenes. Hay muy pocas fotos, muy poco trabajo sobre un escenario trágico, que tiene muchas víctimas, y que amerita ser contado», explica mientras prepara unos mates que circularán hasta el final de la entrevista.

07-12-2014, Alicia baja- Colonia Aurora, Misiones

Lucas Techeira tiene tres años y nació con Ictiosis, una afección que resquebraja la piel. Comúnmente se lo conoce como niño cristal. Su padre Arnoldo tuvo que abandonar su trabajo en las plantaciones de tabaco cuando nació su hijo. Su madre, Rosana Gaspar de 32 años, manipuló sin protección glifosato en su huerta durante el embarazo.

¿Cómo empezaste a involucrarte con el tema de agrotóxicos?

Tengo una relación personal con la tierra. Supe que había cifras estremecedoras que las estaba dando la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Ellos estaban oficiando de comunicadores porque los medios de comunicación concentrados son cómplices de esta situación. Estamos hablando de 370 millones de litros de glifosato fumigados anualmente sobre el 60% del territorio argentino cultivado: una cifra muy alta. Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, hay 13.400.000 personas afectadas directa o indirectamente. Habla de un costo humano altísimo. Entonces, siendo comunicador, me parecía que era un tema que no podía obviar. La relación con la tierra para mí es sagrada y lo que se le está haciendo a nuestros alimentos merecía involucrarse e ir a ver qué estaba pasando. De todo esto surgió este registro fotográfico que por sobre todas las cosas es una denuncia.

¿Cómo llegaste a los lugares y a las familias que formaron parte de este registro?

Primero hablé con algunos pocos periodistas que están relacionados con el tema. Uno es Darío Aranda; otra Silvina Heguy que, con un fotógrafo español, estuvieron en el territorio donde yo estuve. Empecé a trazar una línea de un posible trabajo: primero me fui a Entre Ríos, a Basavilvaso, adonde está Fabián Tomasi. Fabián se declara un ejemplo vivo del impacto de los agroquímicos. Es un hombre que trabajó en el campo, con agroquímicos, y ahora está en una situación de salud muy grave, está muy flaco -piel y hueso-, y padece una polineuropatía crónica tóxica irreversible (n.d.r.: un síndrome neurológico que incluye un conjunto de enfermedades inflamatorias y degenerativas que afectan al sistema nervioso periférico). Fabián tiene una lucidez increíble y ha levantado la causa de una manera muy noble, muy honrosa. Yo me quedé viviendo en su casa varios días, me hice amigo de él. Él también me ayudó a trazar la línea de trabajo. De ahí me fui a San Salvador, donde me encontré con una situación oncológica muy grave. He visto que hay, por ejemplo, 19 casos de cáncer en cuatro cuadras, algo que resulta ilógico: está por encima de la media nacional tres veces. Recién ahora se hizo un relevamiento sanitario -lo realizó la Universidad de Rosario-, y ya lo había hecho la Universidad de Córdoba, en Monte Maíz. Las cifras son escandalosas. De ahí me fui al Chaco, donde visité varios pueblos que también están en una situación complicada. Y luego seguí para Misiones.

12-11-2014 Alicia baja, Colonia Aurora, Misiones.

Andrea Gotin (16) era a sus 8 años una niña saludable hasta que una tarde en la chacra de sus padres aspiró bromuro de metilo y estuvo internada 9 días en terapia intensiva. La fiebre levantada en apenas unas horas después de aspirar el tóxico afectó la parte motora de su cerebro. Actualmente necesita un trasplante de riñón y diálisis 3 veces por semana.

Su hermano Ademir (20) padece un severo retraso mental.

El 14 de septiembre de 2010 Dario Gotin, padre de la familia, le dijo a su esposa que no iban a poder hacerle el trasplante de riñón a su hija. Ese mismo día esta mujer falleció de un infarto.

¿Y qué te pasó internamente cuando te acercaste a estas familias? ¿Cómo convivieron tu parte humana y tu trabajo profesional?

Es muy delicado cuando uno trabaja y enfrente está el dolor del otro. Hay una línea muy fina en donde sobre todo tiene que estar el respeto, la humanidad, y la mayor compresión intelectual posible en el momento emocional. Los que portamos una cámara y tenemos la posibilidad de comunicar sabemos que contamos con una herramienta poderosa que puede tener un destino victorioso, que puede tener un destino que aporte y que ayude a despertar la conciencia. De alguna manera la cámara funcionaba así y había un propósito y una causa que iba por encima de lo individual. Es imposible no sentir dolor, es imposible no estremecerse, pero siento que tiene que haber un eje desde donde nos podamos conectar con lucidez para resolver el problema de la mejor manera.

¿La gente que está ahí cómo lo sobrelleva?

Lo sobrelleva como puede, están en una situación de indefensión muy alta. Son fumigados de manera aérea, de manera terrestre y por todos lados. Para mí el glifosato es como pequeñas gotas de bombas. El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, dijo vergonzosamente que era agua con sal, pero la Organización Mundial de la Salud hace un mes tuvo que declarar -después de veinte años de silenciamiento- que el glifosato era probablemente causante de cáncer y que podía romper el ADN humano. Por primera vez, un organismo como la Organización Mundial del Comercio dice lo que algunos médicos comprometidos estaban diciendo: sobre todo Andrés Carrasco, un biólogo que estudió la conexión entre los anfibios y el impacto del glifosato y que superaba obviamente las investigaciones científicas que Monsanto ponía en la mesa. Monsanto decía que el glifosato es inofensivo pero el estudio que realizó está hecho durante cuatro meses. Carrasco lo continuó por dos años y comprobó mucho tiempo atrás que el glifosato es nocivo para la salud. El Ministerio de Salud se tendría que tomar el tiempo de hacer un relevamiento oficial para poner en práctica algunas medidas que cuiden la salud humana y la continuidad de la vida porque acá estamos hablando de la tierra, del agua, recursos sustentables que son sagrados y que no podemos contaminar. La gente está cayendo, los pobladores, nuestros hermanos, trabajadores rurales se están hundiendo. Algo tenemos que hacer.

18-11-2014. Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.

Fabián Tomasi trabajó durante años en tareas de carga y bombeo en una empresa de aplicación aérea con agroquímicos. Fabián sufre polineuropatía tóxica severa y actualmente es tratado por atrofia muscular generalizada que lo obliga a estar postrado.

¿Los protagonistas de las fotos pudieron ver tu trabajo final?

Sí, hice dos viajes. Hice un primer viaje con Arturo Avellaneda, un hermano militante, un hombre que tiene mucha conciencia biológica. Se subió al auto y dijo: ‘Te acompaño, te banco’. Y en el segundo viaje lo llamé a Carlos Rodríguez que es un periodista de larga trayectoria, muy respetado, y sobre todo un amigo, para que escriba sobre lo que yo había visto en mi primer viaje. Fuimos a visitar a cada uno de los retratados para que Carlos pudiera escribir: así el trabajo cobró cuerpo y fuerza. En ese viaje yo fui con las fotos, llevándole su foto a cada uno de los que había retratado. En algunos casos iba a las casas y me encontraba con que ya no estaban. Estaban muertos.

¿Siempre te interesó la fotografía documental?

Sí, siempre. En el último trabajo que hice estuve siete años fotografiando a un hombre de la calle, que venía a la puerta del diario. Fue un trabajo documental pero que no una denuncia como la del glifosato, porque era un tema que ya había sido contado. En cambio, los agrotóxicos son un Chernobyl en la Argentina. Me fui antes de la declaración de la Organización Mundial del Comercio y, cuando volví, me encontré con esta noticia que ayudó a que el tema salga en medios oficiales, como Télam. Hasta ahora el silencio era total, recién está empezando a salir a la luz, aunque sea en la agenda no oficial. Es un tema a discutir. Dentro de la militancia de La Cámpora, del Kirchnerismo, la discusión está por abajo. No está en agenda por una cuestión de tiempos políticos pero estoy seguro de que lo va a estar porque la realidad existe.

¿Por qué elegiste el blanco y negro para las fotos?

Porque el blanco y negro no da lugar a la distracción. En un momento tuve una contradicción, porque entiendo que este tema es de una actualidad muy contundente: por ahí el blanco y negro te lleva a otro espacio, a otro momento, te remite a una memoria que quizás no es con la actualidad. Sentí que funcionaba. También lo podría montar en color, creo que intelectualmente no estaría mal en color.

11-12-2014 Fracrán, San Vicente, provincia de Misiones- Argentina

Cuando Cándida Rodriguez dio a luz a Fabián Piris le diagnosticaron un año de vida. Actualmente tiene ocho años y padece hidrocefalia y un retraso mental irreversible. Durante el embarazo Candída manipuló Roundup junto a su marido en las plantaciones de tabaco. La casa donde viven está ubicada a pocos metros de un aserradero donde se cura la madera con químicos altamente tóxicos. Sólo en la zona de la ruta nacional 14 donde vive esta familia fueron detectadas 1.200 personas con labio leporino, hidrocefalia y otras discapacidades que serían consecuencia de los venenos que se usan en las plantaciones de tabaco y yerba mate.

¿Cómo te sentís con los premios internacionales que recibió este trabajo?

Nunca mandé a ningún concurso, pero viendo que los canales de comunicación están sellados, no me quedó otra opción que mandar a concurso para que se visualice el tema. Lo del FINI lo mandé el último día en el último minuto. También necesito plata para continuar el trabajo, gasté mucho dinero, si sacás la cuenta de los kilómetros que hice, solo en nafta es un billetón. De alguna manera ese premio me permite continuar, comprarme una cámara que no tengo:-este trabajo lo hice con un equipo prestado del diario. Enterarme que una fotógrafa tan reconocida como Mary Ellen Mark fue parte del jurado que premió mi trabajo es otro regalo: que tremenda fotógrafa haya visto y posado su mirada sobre mi trabajo me honra.

¿Esta experiencia te transformó?

Sí. Me cambió políticamente, por ejemplo. Porque así y todo, con los errores que veo, he apoyado siempre al gobierno en muchas cosas pero en esta causa me toca estar de la vereda de enfrente. Me toca estar en soledad, porque lo que yo vi no me lo puedo quitar.

Pablo no es parte de ninguna organización ni partido político. Para realizar este trabajo, juntó todos sus ahorros y sus días de vacaciones y emprendió un viaje que surgió, en palabras de él, de “un acuerdo con la tierra”. Su filosofía de vida se traduce en acciones y pensamientos con una fuerte carga política, porque la utilización es una lucha que se dirime en ese campo: “A Monsanto lo han echado de 74 países y ahora nos toca a nosotros. En ese sentido es un compromiso: no quiero a Monsanto en el país, no quiero que nuestros alimentos se hagan en un laboratorio, no quiero que nuestros hijos tengan que comer maíz transgénico. La tierra nos da los alimentos, nos da la medicina para curarnos, nos da la energía vital de todos los días. Ver que hay hermanos de nuestra tierra que están contaminándose con el agua me parte el corazón, me parece que ahí se pone en juego la continuidad propia de la vida. Si no somos respetuosos con esos seres sagrados dadores de vida como son el agua, la tierra, el fuego, el viento, el aire, ¿qué podemos esperar? De alguna manera este trabajo lo siento como un aporte para recuperar la memoria ancestral de la relación con todo eso”.