Sep 2, 2015 | destacadas

«No tiene entidad. No está muerto ni vivo. Está desaparecido», sentenció en 1979 el dictador Jorge Rafael Videla. De esta manera (no) respondía a las preguntas de quienes buscaban conocer el destino de sus familiares y amigos. A partir de ese momento, el término comenzó a ser uno de los símbolos más representativos de lo que conformó el plan sistemático ideado por los represores y llevado a cabo desde el Estado terrorista: secuestro, tortura, robo de bebés y asesinato. Por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), cada 30 de agosto se conmemora el Día internacional del Detenido Desaparecido. La fecha fue declarada como “Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada” por la Asamblea de la ONU en el año 2010, a través de la Resolución 65/209. Carlos Pisoni, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, contó a ANCCOM: “Lo que sucede con la figura del desaparecido es algo que sólo los que tenemos familiares desaparecidos podemos explicar. Es un mecanismo muy traumático porque no tenés el cuerpo, no sabes dónde está ni qué pasó”.

La desaparición forzada es un delito que implica la violación de múltiples derechos humanos y que constituye un crimen de lesa humanidad. Se caracteriza por la privación ilegítima de libertad de una persona por agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo. Las consecuencias de este delito imprescriptible se prolongan a lo largo de los años y afectan a familiares y allegados de las víctimas que no logran conocer su paradero y la verdad sobre su destino. Para Manuel Gonçalves, nieto restituido, la lucha por la memoria es una tarea que se ejerce todos los días: “La búsqueda tiene que ver con algo permanente. Hay casi 400 jóvenes que son desaparecidos con vida, porque fueron robados durante la dictadura y todavía no los hemos encontrado”. Explicó que, actualmente, las estrategias para encontrarlos buscan interpelar a jóvenes que posiblemente han formado familias pero continúan ignorando la verdad de sus orígenes: “La identidad que no han resuelto se va transfiriendo a sus hijos. Logramos crear una conciencia de que los que estamos buscando pueden ser ellos mismos, su pareja, su amigo, su profesor”.

La ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, hoy convertido en centro cultural.

Parte fundamental de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es la resignificación continua de los espacios donde funcionaron centros clandestinos de detención. Un ejemplo emblemático es el de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde circularon al menos cinco mil personas y que corrió riesgo de ser convertida en un “Parque de la reconciliación” durante la segunda presidencia de Carlos Menem. En 1998, se había firmado el Decreto 8 que proponía la demolición del edificio para la creación de un espacio verde y público, con la excusa de promover la unidad nacional. Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, recordó las movilizaciones que se organizaron en aquel entonces, cuando peligraba el edificio por el que había circulado su marido y compañero de militancia: “La ESMA era un espacio que debía conservarse. Nos parecía atroz querer borrar la historia para construir un parque”.

Seis años después, el presidente Néstor Kirchner abría las puertas de la ex ESMA para que la sociedad en su conjunto y los organismos de derechos humanos comenzaran a adueñarse paulatinamente de cada pabellón. Iniciaron las propuestas de talleres, actividades y muestras, al mismo tiempo que se trataba de plasmar la lucha y de reivindicar a los treinta mil detenidos desaparecidos. Delia Giovanola, de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó el pensamiento unánime de los organismos de derechos humanos: “Ese lugar que fue lúgubre, donde hubo tanto horror, tanta muerte, tanto grito, ahora está lleno de luz y de vida, de alegría y juventud”. Lois agregó: “Nosotros pensábamos en recuperar el lugar y que el centro clandestino como tal no se modificara. Desde el 98 a acá, no hubiera pensado jamás que la ESMA fuera lo que es hoy. Por donde caminaron los nuestros rumbo a su propia muerte, hoy ves chicos, jóvenes. Donde hubo muerte, hay vida. Esa es la gran satisfacción”.

Los organismos de derechos humanos no hablan nunca de revancha ni de venganza, ya que sostienen que eso los dejaría ubicados en la misma situación que la de los represores: “Si la venganza y el odio estuvieran dentro nuestro, nos convertiríamos en algo muy parecido a los genocidas y, la verdad, somos totalmente lo opuesto”, dijo Gonçalves. Lois, por su parte, añadió: “La verdad es que vamos detrás de la justicia. Ninguno de los nuestros jamás agarró un represor y lo agredió, le pegó o lo mató. Nos guía, más que nada, la alegría de recuperar estos lugares”.

Familiares de Jorge Oscar Benítez y Angel Servando Benítez, militantes detenidos desaparecidos en una intervención artística organizada por el Espacio Memoria y el Grupo de Arte Callejero (GAC) en la ex ESMA.

Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aclaró que primero estuvo la necesidad de saber qué había pasado con sus hijas e hijos y luego vino la planificación de la resistencia. Cuando las madres comenzaron a organizarse, necesitaron algo que las identificara y las representara: así surgieron los pañuelos blancos que llevan bordados los nombres de los desaparecidos, hoy símbolo indiscutible de su lucha: “El genocida Videla había dicho que los desaparecidos no eran, no estaban, no tenían identidad. Eso nos movió. Nuestros hijos tienen identidad, así que los nombramos”. El plan de la represión buscaba eliminar los rasgos identitarios de sus víctimas. Una vez secuestrados, se los mantenía encapuchados, incomunicados, se les asignaba un número y se les quitaban los bebés. Los dictadores se constituyeron así como los poseedores de la vida y la muerte. Giovanola sostuvo: “Hubiera querido que a mi hijo lo juzguen como se está juzgando ahora a los militares genocidas. Sin embargo, los represores no están conformes. ¿Y nosotras tenemos que estar conformes con que, sin juicio, sin nada, no sólo se los condenó, sino que se los mató?”

En relación a los juicios que se están llevando a cabo para juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, Pisoni habló sobre el caso de Jorge Julio López, quien desapareció tras declarar contra el represor bonaerense Miguel Etchecolatz, en septiembre de 2006: “Fue un mensaje muy claro para que los testigos, los sobrevivientes, no siguieran declarando durante el avance de los juicios. Pero produjo el efecto contrario, porque estamos muy lejos del momento en que gobernó el miedo. Es muy difícil que nos puedan callar después de todo lo que pasó, lo que vivimos y sufrimos. Este momento llegó para quedarse”.

Los representantes de los organismos de derechos humanos convocan a la sociedad en su conjunto a formarse e informarse: “Ser consciente de lo que pasó es una de las mejores herramientas para que nunca más vuelva a suceder”, dijo Gonçalves.

Ex Esma.

Sep 2, 2015 | inicio

“El SAME no entra en nuestros barrios. ¿Y vos, vas a votar al PRO?” reza el stencil en una de las paredes descascaradas de la Villa 31, en el barrio de Retiro. “La situación es que en las villas de la ciudad de Buenos Aires hay pocos centros de salud que no dan abasto, no ingresan las ambulancias con el tiempo necesario para que no se mueran nuestros vecinos. Y lo mismo pasa con los bomberos voluntarios, entonces ingresa la Policía Federal con todo lo que esto conlleva”, comenta Marina Joski, militante del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), la Corriente Villera Independiente (CVI) y referente de la recientemente inaugurada Central de Emergencias Villera.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), si bien brinda un servicio gratuito de atención de urgencias dentro de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con 170 ambulancias, sólo entra a las villas custodiada por la policía. “Uno de los temas centrales es que se mueren niños y adultos porque las ambulancias entran si y sólo si los acompaña la Policía Federal, entonces nosotros, cada vez que tenemos una urgencia, tenemos que llamarla porque creen en el discurso de que nuestros barrios son sinónimo de inseguridad. Hace muy poquito, en la Villa, Rodrigo Bueno, un niño cayó por un pozo ciego y no murió por el golpe, murió ahogado porque tardaron una hora y media en llegar la ambulancia y los bomberos. Lo mismo nos pasa en Retiro, un chico con epilepsia no es atendido en un ataque y el pibe muere por esto”, explicó la militante.

Vecinos de la Villa 31.

A partir de esta situación, los vecinos organizados en la CVI realizaron una larga protesta el 21 de abril de 2014, con la instalación de la famosa carpa villera en la Plaza de la República que mantuvieron allí durante casi dos meses: “Hace años que nos venimos organizando en la lucha para que las ambulancias paren dentro de cada una de las villas. El año pasado montamos una carpa durante más de 54 días con una huelga de hambre, que hicieron 120 referentes de nuestros barrios, militantes de organizaciones y referentes culturales”, manifestó Joski.

Producto de esta demanda, que exigía a las autoridades del Gobierno de la Ciudad la urbanización con radicación de los asentamientos y que declare la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa en las villas, los vecinos lograron la adquisición de cuatro ambulancias con las cuales crearon la Central de Emergencias Villera: “Para levantar la carpa el Gobierno de la Ciudad firmó un compromiso de obras específicas de urbanización en cada una de las villas. Intervino la Defensoría del Pueblo en la mediación y también se firmó un acuerdo que establecía que la Corriente Villera iba a tener una ambulancia para cada uno de los barrios. Esto no fue así, pero nosotros pudimos comprar cuatro ambulancias y gestionarlas”.

La referente villera manifestó que el desafío de tener estas ambulancias era lograr que no funcionaran de la misma forma en que lo hacen los sistemas de emergencias convencionales, sino darle la impronta comunitaria y la participación. “Lo que hicimos fue hacerlas conducir por vecinos y vecinas. Están asistidas, no por médicos porque no nos dan los presupuestos, sino por enfermeros y paramédicos que también son de los barrios”.

El paramédico voluntario, Carlos Franjo.

Central de Emergencias

La central en sí no tiene visibilidad, está ubicada en el barrio de Constitución y desde ahí un operador coordina todas las ambulancias al servicio de los barrios de Retiro, Bajo Flores, Lugano, Cildañez, Barracas, Los Pinos, Fátima y Esperanza. “Algunas están sólo en un barrio, como en Retiro y Bajo Flores, y las otras que están en Barracas y Comuna 8, son unidades de traslado que pueden circular en cualquiera de las direcciones. El desafío es poder operar las cuatro ambulancias y que nadie se quede sin atención”, afirmó Joski.

En la villa 31 y 31 Bis, con sus calles de tierra y charcos de agua, detrás del playón y junto a la Capilla Nuestra Señora de Luján está la ambulancia villera a la espera de algún llamado. Es conducida por el vecino Richard Palacios (23) y atendida por el paramédico Carlos Franjo (50).

Ambos operan de manera voluntaria: “Soy paramédico hace 27 años y hace cinco meses me propusieron trabajar en el sistema de emergencias para ayudar a la gente del barrio. Desde entonces cumplo esa tarea y atiendo todo tipo de casos”, expresó Franjo. Por su parte, Palacios comentó: “Soy de la Villa 31 y soy el chofer de la ambulancia de la villa. Me contrataron a través de los delegados, que me conocían, y como soy de acá conozco las manzanas para llevar a una intervención rápido”.

La Central de Emergencias cuenta con tres números telefónicos, un handy y un celular. “Cuando sale una ambulancia de la villa queda otra a la guardia de dos barrios, a la espera de un llamado”, comenta Joski.

Las ambulancias no sólo atienden emergencias médicas, sino que también brindan atención primaria de la salud, ofrecen un servicio gratuito de electrocardiogramas cada quince días y realizan traslados programados dentro de las villas porteñas. “Todo es autogestivo y fruto de la lucha directa de los vecinos organizados en la Corriente Villera Independiente. Todo el servicio que se realiza es gratuito”, afirmó la referente.

Con respecto a la receptividad de los hospitales comentó: “En el Piñeiro no tenemos problema, las veces que hemos ido al Argerich tampoco; el Garrahan nos tiene que atender y el Fernández también. Son hospitales que tras muchas veces de ir y plantarnos y defender el lugar de la ambulancia, se ha conseguido”.

El Centro de Emergencias Villera realiza distintos tipos de atención: partos, accidentes, robos, politraumatizados, entre otros servicios. “Además -afirma Joski-, ingresa al barrio y hace diagnóstico de tuberculosis, diabetes, hipertensión, seguimiento específico, masaje kinésico en el caso de broncoespasmo. La idea es resolver la mayor cantidad de casos en el lugar, evitando el traslado. Aproximadamente hacemos siete intervenciones por día en cada uno de los barrios”.

Los vecinos de las villas también cuentan desde hace más de seis años con tres Centros de Salud para realizar consultas: “Son conducidos por promotores comunitarios en salud formadas durante un año y médicos de la Facultad de Medicina de la UBA. Intentamos quebrar con la lógica de la salud médica hegemónica, el concepto del paciente, la idea de que la salud es un privilegio que dictamina un profesional. Se trata de centros comunitarios populares de salud”, aseguró la referente villera.

Con respecto al ingreso de los bomberos voluntarios en las villas, Joski expuso cuál es la situación: “Los mismos vecinos del barrio logran apagar el fuego mucho antes de que lleguen los bomberos de la Policía Federal, porque otros bomberos no ingresan. Apagan los incendios con lo que tienen. Por eso decidimos hacer un proceso largo de formación masiva para responder ante un siniestro: primeros auxilios y primeros conocimientos de rescatismo. De ahí surgieron los mejores que conformarán el cuerpo de rescatistas y socorristas villeros”. La referente explica que este proyecto aún sigue en formación. “Como rescatistas y socorristas nos acercamos puerta a puerta. Lo que hacemos es patrullar, circular el barrio y encontramos ahí el siniestro”, expresó.

Consultado por ANCCOM sobre esta forma de autogestión de la salud, el Gobierno de la Ciudad no dio respuestas. Joski lo responsabiliza por la situación en las villas: “Las responsabilidades son el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Hábitat e Inclusión que no cumple con las obras. Es el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional que destinan escasos recursos a las villas porteñas. No se urbanizan y por eso no ingresan los bomberos, las ambulancias y tenemos grandes problemas de salud”, afirmó.

Sep 2, 2015 | inicio

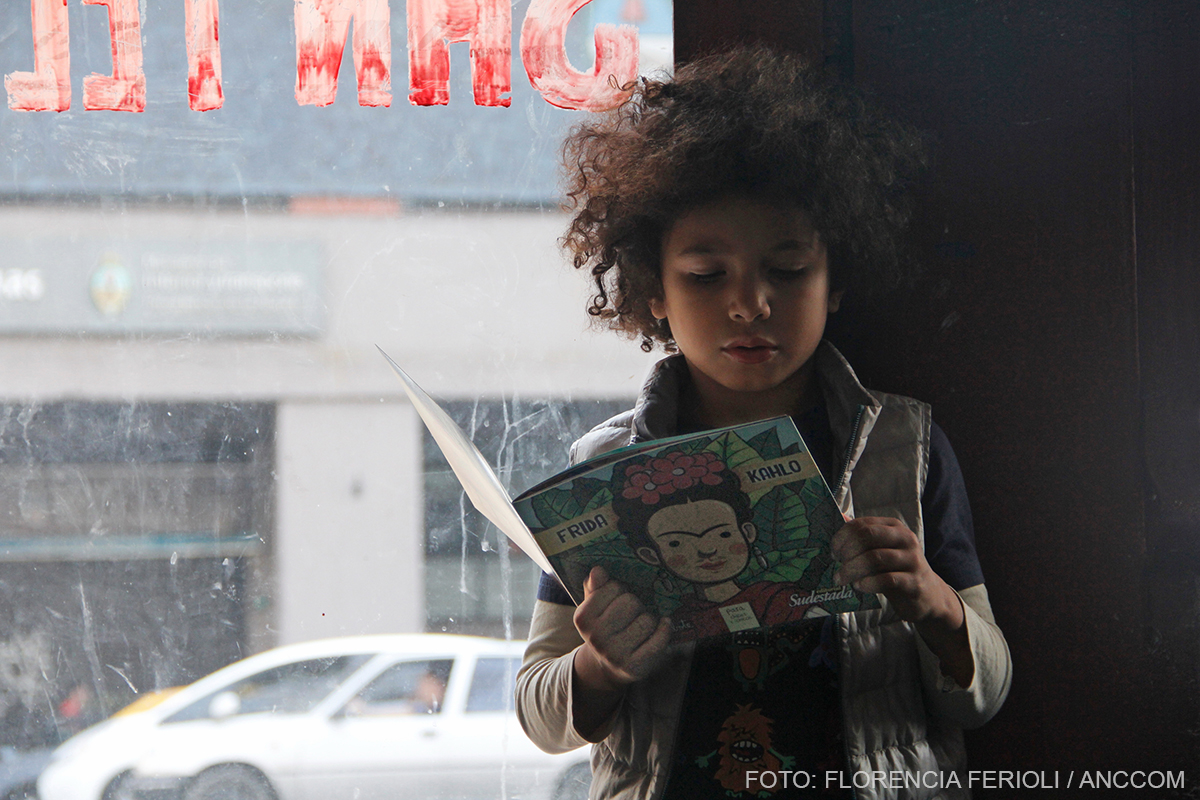

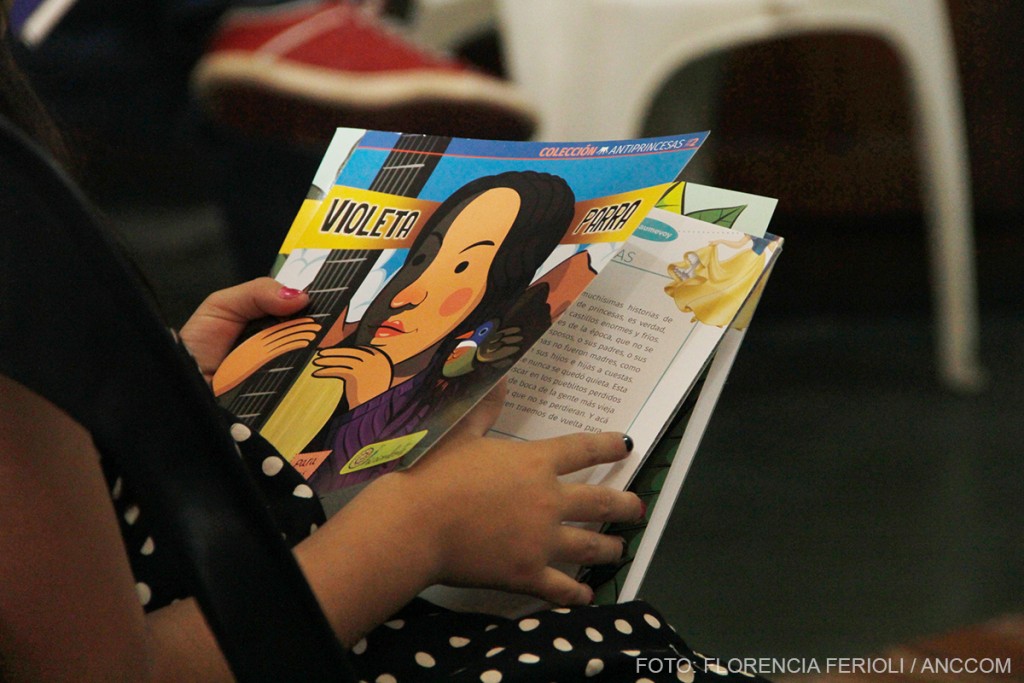

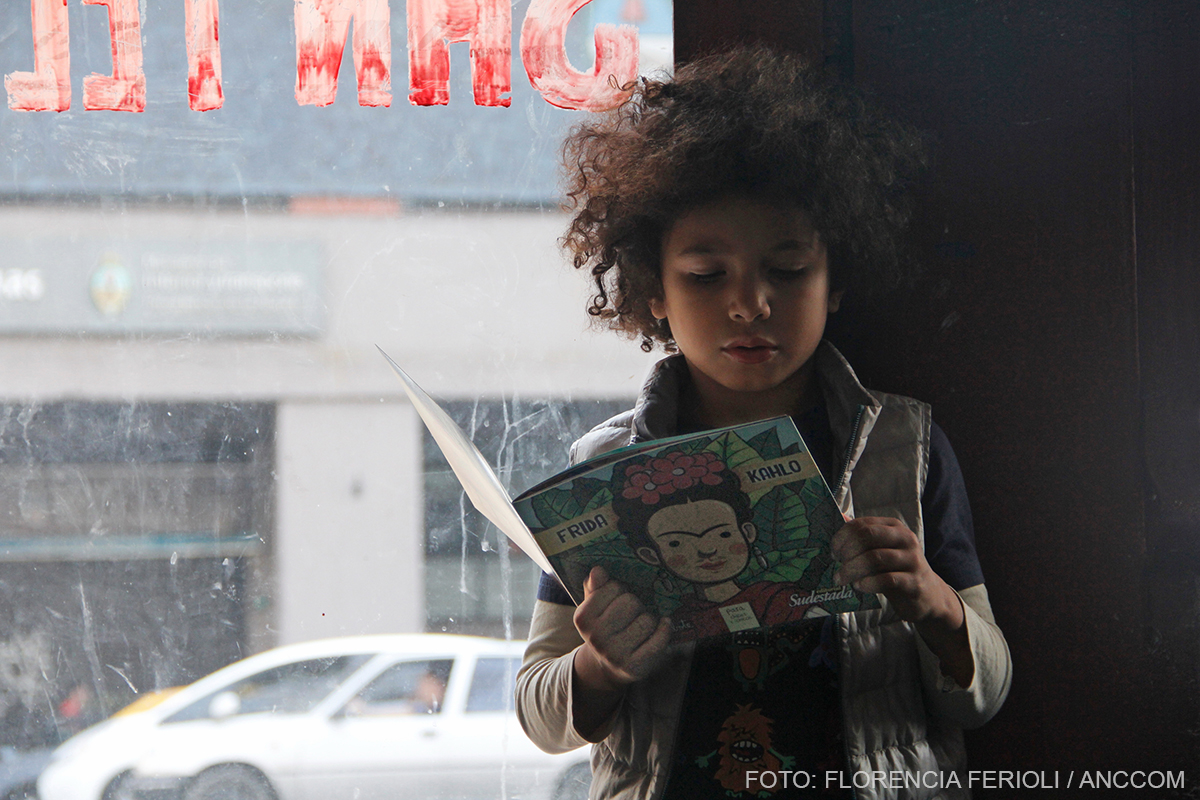

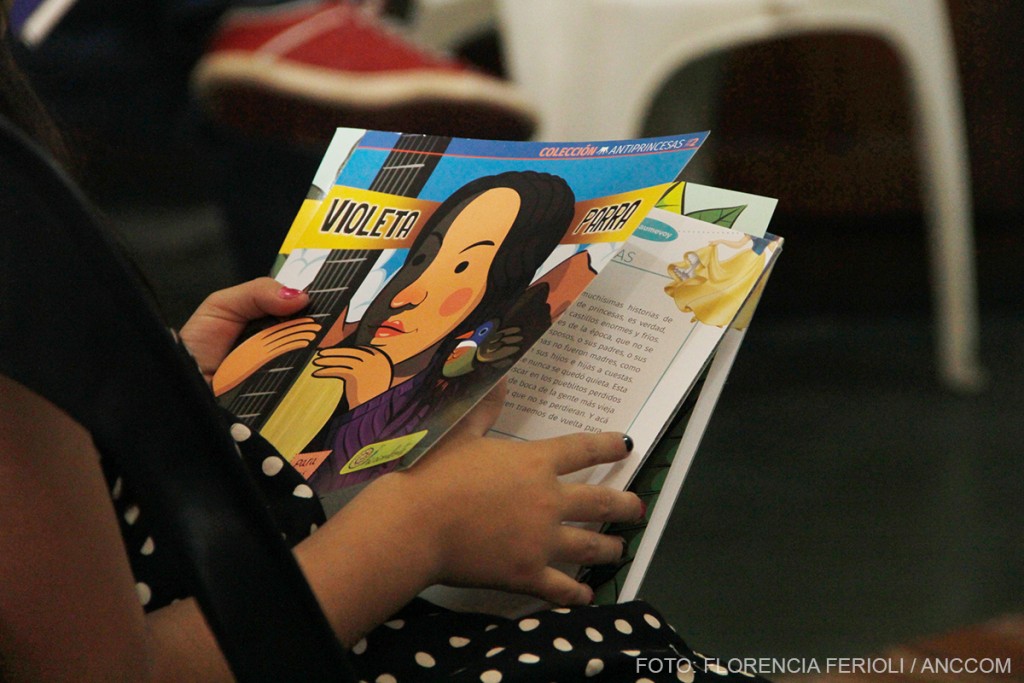

“Las Antiprincesas son mujeres de nuestro continente. Las princesas son europeas, lejanas, hablan de castillos, pero nuestro continente está poblado de mujeres que hacen otras cosas “, explicó Nadia Fink, autora junto al ilustrador Pitu Saá de los libros infantiles de la colección Antiprincesas. El sábado pasado, en la presentación de la serie en el Centro Cultural Severino di Giovanni, de San Telmo, amplió ante decenas de niños y niñas: “Queremos romper el estereotipo de esas mujeres estáticas y tan bien vestidas esperando que venga el príncipe a rescatarlas, a crearles una vida. Las antiprincesas se crearon a sí mismas”. Los primeros volúmenes de la colección, editada por Chirimbote y Sudestada, cuenta las historias de Frida Kahlo y Violeta Parra en un formato accesible para los más chicos. En la presentación, autora destacó que, ante el aluvión de imágenes importadas y estereotipos de princesas que reciben los niños -y sobre todo las niñas-, queda poco lugar para los personajes más cercanos culturalmente: “La historia deja un poco de lado a las figuras femeninas. Queremos descubrir esas historias y contárselas a los más pequeños, porque nuestras niñas son bastante diferentes a lo que quieren imponerles y queremos con estos relatos que se sientan más reflejadas”.

La autora Nadia Fink y el ilustrador Pitu Saá en la presentación de la colección de libros Antiprincesas.

Luego de unas breves palabras, Fink presentó al dúo musical integrado por Malena Frigoli y Diego Cueto quienes interpretaron canciones de Violeta Parra mientras Pitu, el ilustrador, dibujaba a la cantante chilena en un trípode, a la vista de todos. Frigoli, la voz del dúo musical, comentó antes de la interpretación de “Amigos tengo por cientos” por qué le resultó interesante la figura de la cantautora: “Salió del lugar de artista para ser una verdadera comunicadora. Cumplió la función del canto: recopilar y contar lo que sucede en otros lugares, dando lugar a voces silenciadas”. Mientras seguían sonando canciones, los anfitriones propusieron a chicos y grandes dibujar a una antiprincesa al compás de la música de Frigoli y Cueto. Según Nadia Fink, el dibujo colaborativo tiene como objetivo construir en conjunto otras miradas, otros paradigmas. Y es justamente esa visión la que caracteriza a la colección Antiprincesas: “Las princesas que vemos en tantos cuentos clásicos piensan en salvarse solas. En contraste, las Antiprincesas siempre están tejiendo redes, pensando colectivamente. En el caso de Frida, por ejemplo, estuvo en medio de la revolución mexicana, y en el caso de Violeta, promovió artistas nuevos, rescatando voces que volvían al pueblo”. La autora también explicó que tanto Frida Kahlo, “la princesa azteca”, como Violeta Parra, “la princesa nómade”, tienen en común haber dejado de lado el rol, relegado y sin importancia, que socialmente se les quería imponer. Se hicieron, en cambio, dueñas de sus propias vidas.  Pitu, quien puso imagen a estas historias, dijo que esta colección es un mensaje sobre los estereotipos que llegan tanto a niños como a niñas: “Queremos mostrar que hay un discurso hegemónico con un solo ideal de belleza, cuando en realidad hay muchos tipos de belleza. Por ejemplo, a todos Frida nos parece hermosa y, si lo pensamos, ella no coincide con lo que se nos impone como una mujer hermosa”. Y agregó: “No se trata de atacar un discurso, sino de abrir el juego para que se escuchen más voces”. El ilustrador comentó también que en sus dibujos quiso representar toda la belleza de estas mujeres, la fortaleza de Frida y la humildad de Violeta, ambos valores ligados a la belleza que no se basan solo en el aspecto físico, como los estereotipos suelen establecer. La autora de los textos coincidió y destacó la importancia de dar un debate en el presente: “El contexto es propicio, por ejemplo, con la consigna ‘Ni una menos’, o con la ley de matrimonio igualitario y otro montón de cosas en las que se ha avanzado. Si la colección tiene la repercusión que tiene es porque hay niños y niñas que están abiertos y preparados para recibir estos materiales”. Fink adelantó que la próxima antiprincesa será Juana Azurduy y el libro estará disponible en octubre. Pitu anticipó cómo será la imagen de esta nueva mujer de la colección: “Para Juana estamos pensando colores rojos que hablen de la guerra, del Alto Perú, así como también muchos colores tierra. Todo lo que muestre una personalidad fuerte”.

Pitu, quien puso imagen a estas historias, dijo que esta colección es un mensaje sobre los estereotipos que llegan tanto a niños como a niñas: “Queremos mostrar que hay un discurso hegemónico con un solo ideal de belleza, cuando en realidad hay muchos tipos de belleza. Por ejemplo, a todos Frida nos parece hermosa y, si lo pensamos, ella no coincide con lo que se nos impone como una mujer hermosa”. Y agregó: “No se trata de atacar un discurso, sino de abrir el juego para que se escuchen más voces”. El ilustrador comentó también que en sus dibujos quiso representar toda la belleza de estas mujeres, la fortaleza de Frida y la humildad de Violeta, ambos valores ligados a la belleza que no se basan solo en el aspecto físico, como los estereotipos suelen establecer. La autora de los textos coincidió y destacó la importancia de dar un debate en el presente: “El contexto es propicio, por ejemplo, con la consigna ‘Ni una menos’, o con la ley de matrimonio igualitario y otro montón de cosas en las que se ha avanzado. Si la colección tiene la repercusión que tiene es porque hay niños y niñas que están abiertos y preparados para recibir estos materiales”. Fink adelantó que la próxima antiprincesa será Juana Azurduy y el libro estará disponible en octubre. Pitu anticipó cómo será la imagen de esta nueva mujer de la colección: “Para Juana estamos pensando colores rojos que hablen de la guerra, del Alto Perú, así como también muchos colores tierra. Todo lo que muestre una personalidad fuerte”.  La autora, por último, comentó que luego de la heroína del Alto Perú, tienen en mente editar una antiprincesa argentina. De cualquier forma, por el momento se concentran en Juana Azurduy, augurando muchas historias más de mujeres reales para contarles a los niños y niñas, tomando también en cuenta las sugerencias del público.

La autora, por último, comentó que luego de la heroína del Alto Perú, tienen en mente editar una antiprincesa argentina. De cualquier forma, por el momento se concentran en Juana Azurduy, augurando muchas historias más de mujeres reales para contarles a los niños y niñas, tomando también en cuenta las sugerencias del público.

Sep 2, 2015 | inicio

Toda persona mayor de edad que lo solicite puede acceder a un tratamiento de fertilización de baja o alta complejidad sin costo alguno. En esa frase se sintetiza la Ley 26.862, que implica que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado deben cubrir ese tipo de intervenciones. ANCCOM dialogó con especialistas en fertilidad y bioética y representantes de organizaciones sociales, para evaluar el grado de cumplimiento de la norma y las asignaturas pendientes.

Isabel de Rolando, directora de Concebir, un grupo de apoyo para personas con trastornos en la reproducción que hace 16 años trabaja para conseguir una código integral sobre derecho reproductivo, resalta: “Fundamos la ONG con otras mamás que habían tenido sus hijos con éstas técnicas. Nosotras luchábamos porque que salga la ley, porque no era democrático que el que tuviera plata pudiese hacer un tratamiento y el que no tuviese plata, no.” La Ley 26.862, sancionada en junio de 2013 y aprobada un mes después, garantiza el acceso gratuito a técnicas de fertilización para concebir un hijo a toda pareja o mujer mayor de edad, sin diferenciar orientación sexual o estado civil. Una persona puede acceder a un máximo de cuatro tratamientos anuales de baja complejidad y hasta tres de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre ellos. Actualmente, un procedimiento con el último tipo de técnicas supera los 60 mil pesos de costo, una barrera determinante para miles de familias.

En Buenos Aires, la ley 14.208 del año 2010 fue la base sobre la que se ampliaron estos derechos a nivel nacional. Las provincias de Río Negro y Córdoba -aunque de manera más restrictiva- contaban con normativas similares.

De todos modos, desde Concebir observan que algunas empresas de medicina prepaga han incluido el tratamiento en el plan médico aunque no lo cubren al cien por ciento, como ordena la ley. Explica Isabel de Rolando: “Lo toman como cualquier medicamento, entonces según el plan te cubre el 40 o el 50 por ciento y no es así.” Reclamos similares se han registrado contra obras sociales sindicales.

Tener códigos

Entre las técnicas reproductivas, las hay de baja y de alta complejidad. Dentro de estas últimas, existe la que implica donación de esperma o de óvulos. En ese sentido, se advierte la falta de una ley específica que defina cuestiones básicas a tener en cuenta. Desde Concebir, De Rolando señala que la Ley dejó sin aclarar los conceptos concernientes a la regulación de la entidad del embrión y del registro de donantes. Al respecto, explica: “La idea original era hacer una ley integral con cobertura, regulación y reglamentación, como veíamos que sucedía en otros países. Pero por cuestiones políticas, acá se desdobló.”

Con la flamante entrada en vigencia del nuevo Código Civil, se regula la voluntad procreacional, que es la facultad de ejercer la maternidad o paternidad en los casos de niños que nacen por medio de técnicas de fertilización artificial en las que se utilizan gametos donados (óvulos o espermatozoides). Pero los derechos que enmarca el Código Civil no se pueden aplicar si no sale una ley especial. Aclara De Rolando: “Es una incongruencia, tendría que haber salido esta ley antes del Código. Somos de la idea de un registro único que garantice el derecho a la identidad de los chicos nacidos. Nosotros luchamos por el derecho a la identidad. Porque la pareja que tiene que ir a donación es adulta y elige, el médico lo ofrece y el donante es donante y sabe lo que hace, pero los niños no.” Este registro garantizaría el libre acceso de la persona nacida a través de estas técnicas a conocer el nombre del donante de gametos para su procreación, sin que esto implique ninguna responsabilidad legal para aquel.

Gustavo Martínez, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER), analiza la problemática: “La ley terminó siendo una ley de cobertura, sobre quién financia el tratamiento, pero nunca habló de las prácticas de la fertilidad y del embrión. La norma está bien, porque hizo que las prepagas tuvieran que dar cobertura, pero dejó vacante estos temas. Tiene que salir una ley que nos diga a nosotros qué es un embrión, qué se podría hacer con él, cuándo comienza la vida, cuándo se puede donar, qué pasa cuando la paciente se muere, cuantas veces puede donar espermatozoides una persona. Y agrega: “Tenemos mucho miedo que el 10 de diciembre, cuando cambie la Cámara, el proyecto de ley que espera en un cajón del Senado se caiga, y hay altas posibilidades de que eso pase.”

El director del centro de Bioética, Persona y Familia, Nicolás Lafferriere, plantea: “Han sido los laboratorios de fertilización in vitro los que se han visto más beneficiados con esta legislación. Ya que, al no legislar exhaustivamente acerca de las técnicas y parámetros científicos necesarios, se brinda una especie de vacío legal en cuanto al destino de los embriones generados en el laboratorio”. Laferriere también observa una carencia de voluntad política para discutir estos asuntos: “La manipulación para investigación, experimentación, alteración genética e inclusive su destrucción y conservación son materia pendiente de debatir socialmente.”

No cabe dudas que la ciencia ha avanzado muchísimo y enfermedades genéticas que años atrás no eran posible de ser tratadas hoy se pueden prevenir con técnicas de reproducción. Pero, aspectos como el derecho a solicitar el sexo del niño e inclusive, hacer inseminaciones de acuerdo a características genéticas de los dadores de los gametos, son circunstancias muy sensibles que requieren un análisis profundo de varios sectores de la sociedad.

Lucrar en salud

En un reciente informe, la SAMER, el organismo que acredita a los centros privados que realizan tratamientos de fertilización, alerta respecto al modelo de negocio que algunas empresas proponen. Resalta Gustavo Martínez: “Las cinco prepagas más grandes están trabajando en forma corporativa para bajar los costos al máximo. Al ofrecerle volumen de pacientes a los centros privados, disminuyeron el precio de los tratamientos. El problema que vemos en eso, es que el médico puede verse en el compromiso de decidir entre otorgar la medicación justa al paciente o bajar un poco la dosis para compensar con el mayor costo de los insumos importados.” Es decir, como la prepaga le abona al centro de fertilidad un monto por honorarios y otro por la compra de la medicación, que es importada, queda a criterio del médico responsable la manera en la que distribuye ese recurso. Alguno podría especular con retacear el gasto en ese material para mantener su nivel de ingresos.

Para Martínez, el problema de concentrar los casos en pocos centros, “parece banal, pero no lo es”. Y agrega otra advertencia: “La producción de los embriones se hace en incubadoras, que están con un dióxido especial para mantener el pH interno de los medios de cultivo y el pH de los embriones. Si yo abro y cierro mucho la incubadora cambia mucho el pH y la calidad de los embriones producidos. La realidad es que si no se invierte, se está bajando la calidad de lo que se produce y disminuyen así las chances de que las pacientes queden embarazadas. Estás trabajando en contra de los pacientes.”

En nuestro país son 35 los centros privados que atienden tanto a mujeres que realizan el tratamiento de forma particular, como a aquellas derivadas del sistema público para fertilización de alta complejidad. En provincia de Buenos Aires, los hospitales provinciales que cubren la fertilización tienen listas de espera que llegan a tres años para cubrir la práctica. Sin embargo, en la ciudad de Bahía Blanca, se inauguró recientemente, el primer centro en reproducción asistida estatal. Según De Rolando: “Estamos mejor que antes, tenemos un arma para que se cumplan nuestros derechos, que es la ley. Pero todavía falta mucho camino. Antes de la ley nacían 10.000 bebés por año y nuestra proyección es que nazcan 25.000”.

Ago 25, 2015 | inicio

Cuando tenía trece años Santi quería una mascota exótica y le pidió a su mamá, Lucía, un Uromastyx. Ella se negaba porque demandaba mucha atención, pero él se comprometió a cuidarlo y, finalmente, ganó la batalla. Consiguió el reptil, una pecera para alojarlo y una potente lámpara que le daba el calor necesario para su supervivencia. A los 17, Santi cambió la zoología por la botánica, en vez de llevar a su casa un nuevo animal doméstico, apareció con una planta de cannabis.

“Yo suponía que Santi fumaba marihuana porque es adolescente, pero la primera vez que comprobé que lo hacía fue cuando la señora que limpia en casa, que lo quiere como si fuera su propio hijo, encontró un porro en su habitación y me lo trajo una mañana, muy preocupada. Me dijo: ‘Lucía, me parece que tus hijos fuman lo que se fuma en el tren’”. Lucía, de 38 años, tomó el teléfono y comenzó a contarles lo que había ocurrido a sus amigos, intercambiando opiniones y pidiendo consejos. Finalmente concluyó que sería mejor que Santi fumara flores cosechadas en su propia casa que marihuana procesada de dudosa calidad. En una cena familiar, fue la propia madre la que sacó el tema: “¿Y por qué no cosechás tus propias flores?”, preguntó sin anestesia. El chico casi se atraganta con la comida, no dijo nada y durante un tiempo no se habló del tema. Hasta que un día aparecieron las plantas en el balcón de su habitación. “Nunca me avisó que las trajo. El primer año estuvieron ahí, pero este año descubrí una planta de marihuana en mi huerta, entre los tomates. Para colmo, creció hermosa, radiante y a mí se murieron todas. Es increíble, quizás se olvida de darle la comida al perro pero a la planta la tiene resplandeciente”. La queja de Lucía es más jocosa que real. Subraya que no le molesta que su hijo cultive en su propia casa e insiste en que más le preocupa que le compre marihuana a terceros.

Lucía muestra la planta en la terraza de su casa. Entre los restos de lo que alguna vez fueron plantas de tomate, asoma un tallo de cannabis pelado. Todo indica que fue recientemente cosechado. “La regla es que en casa no se puede fumar. A veces se encierra en la habitación con sus amigos y fuma. Pero si entro yo y los descubro, les pido que lo apaguen. Hay que establecer algún límite”. Lucía no cree que la marihuana sea la puerta a otras drogas, ni tampoco que el mundo vaya a ser mejor si se legaliza el consumo, aunque no está de acuerdo con prohibirlo. “El alcohol –sentencia- es más nocivo”.

“Entre mis amigos ocurre como con todo: el 50 por ciento dice que está bien que lo deje cultivar en casa, y el otro 50 dice que me voy a arrepentir de haberlo permitido”, explica. Hasta ahora, ninguna visita mostró asombro cuando vio la planta en el patio de su casa y nunca sintió la necesidad de esconderla para evitar herir sensibilidades. “Pero si viniese toda la familia a cenar, tal vez tendría que taparla o disfrazarla de árbol de Navidad, porque algún pariente se puede disgustar. Yo pude fumar tabaco delante de mi mamá recién a los 18 años y fue difícil, porque en esa época estaba el prejuicio de que si eras mujer y fumabas, eras una promiscua”.

Mientras Lucía habla en la terraza en el mediodía de un sábado, aparece bostezando Santi, que ya cumplió 19 años. El dueño de la planta se sienta en la mesa a desayunar, permanece en silencio mientras acaricia a su perro, Tabaco. Su madre señala que no le parece bien ingerir tabaco, marihuana o Valium con el único fin de buscar la felicidad. “Eso es lo que nos intentan vender siempre: que tenemos que ser felices todo el tiempo”, argumenta. Santi deja la tostada y la interrumpe: “Por la razón que sea, todo el mundo está buscando ser feliz, de una u otra forma, mamá. ¿Por qué estaría mal en el medio de eso fumar marihuana?”.

Sofía y Miguel son amigos de Lucía. Como casi todos los entrevistados para esta nota pidieron cambiar sus identidades porque, aunque aceptaron que sus hijos planten cannabis en sus casas, creen que aún es una conducta sancionada socialmente. La pareja tienen dos hijos: Camila, de 17 años, y Agustín, de 13. En su mesa familiar se puede hablar de todo, “incluso sobre política, aborto y drogas”, aclaran. Las cuestiones que implican decisiones familiares, como los permisos que se piden para volver tarde a casa o para quedarse a dormir en lo del novio se debaten en el ámbito privado de los padres y luego se las comunican a los hijos. Pero siempre, aseguran, hay un diálogo de por medio, una postura de “escucha” ante las problemáticas nuevas que traen los adolescentes. “Cada familia es un mundo -explica Sofía-. Para nosotros tener autoridad como padres no implica solo poner límites. Tampoco creemos que ser permisivos, o cambiar de opinión sobre un tema, nos quite autoridad. A veces nosotros mismos necesitamos tiempo para asimilar temas nuevos que nos traen nuestros hijos, pero el caso de sembrar marihuana no fue motivo de discusión, más o menos estábamos de acuerdo”.

En el patio de la casa de Sofía y Miguel hay muchas plantas. Todas gozan de buena salud. Pero allí no están las de cannabis. Esas están arriba, en la terracita que tiene la habitación de la hija mayor, porque ahí da mejor el sol. “Un día vino Cami con las semillas y me dijo: ‘Mamá, ¿me ayudás a plantarlas? También la ayudé a transplantarlas más adelante, y después le dije que se empezara a encargar ella. Yo le doy plata y que compre las macetas y lo que necesita. Al principio me resultaba un poco raro pero ahora ya me acostumbré, prefiero que consuma lo que ella misma cosecha. Si no, igual va a consumir afuera, y entiendo que hay gente que vende cosas de muy mala calidad. Nosotros sabemos que plante o no plante, va a fumar igual”.

Tanto Sofía como Miguel alguna vez consumieron marihuana. En el caso de ella, fumaba en su adolescencia en encuentros sociales, pero preferiría que su hija no fumara ni bebiera alcohol. Miguel tiene otra postura. Dice, entre risas: “Yo con tal de que haga la mitad de las cosas que hice a su edad, estoy hecho”.

En casa de Sofía y Miguel tampoco se puede fumar, aunque a veces la prohibición se levanta si se hace alguna reunión de adolescentes. Las reglas son negociables, aunque eventualmente se generan discusiones. “Ahora Cami está aprendiendo a manejar y le explicamos que no es lo mismo que papá fume tabaco y maneje, que tomarse un trago con vodka y un cigarrillo de marihuana, que no está bueno”, explica Sofía. También le subrayaron que no les parece bien fumar marihuana antes de ir a la escuela o al trabajo. “Creo que es una cuestión de confiar en ellos –explica la madre-, en los valores que les transmitimos durante todo este tiempo. Y la comunicación es muy importante”.

Sofía y Miguel coinciden en que no es posible establecer reglas que apliquen a todos los mundos familiares. Cuentan la historia de un amigo que fuma marihuana con su hijo y que, cuando aprueba una materia, lo espera con un porro armado en la casa como premio. Esa práctica a ellos no les resulta compatible, pero creen que quizás en esa configuración familiar en particular pueda funcionar. Las coincidencias de la pareja se terminan a la hora de definir el cannabis. Para Sofía se trata, lisa y llanamente, de una droga. Para Miguel, no. “Es un droga”, se planta ella y argumenta: “Altera el estado de la conciencia”. Mientras señala los pocillos de café, él retruca: “Bueno, si es por eso la cafeína también”.

A Marta, de 70 años, no le resultó tan sencillo como a Lucía, Sofía o Miguel. «La primera vez que supe que mi hija fumaba marihuana fue como un golpe acá», repite más de una vez mientras se señala la boca del estómago. Marta fue directora de un colegio primario y asociaba el consumo de drogas con el mal rendimiento escolar, la falta de aseo, la desprolijidad en la vida cotidiana. Su hija ya no vive con ella, pero sabe que cultiva cannabis en su nueva casa. Y eso la motivó a conocer más sobre el tema: “Yo busqué en la tablet y ahora sé que hay plantas macho y plantas hembra, que son las que sirven para el consumo por su concentración de THC”, explica.

Al principio, Marta se preocupó por el hábito de su hija, que ya cumplió 33 años. Se relajó cuando supo que solo fuma esporádicamente y no de manera compulsiva. Ahora hasta se ríe de sí misma cuando recuerda alguna anécdota causada por su propio desconocimiento: “Una vez fui al departamento de mi hija, vi sobre la mesa un frasco de vidrio lleno de flores que tenía una etiqueta que decía ´felicidad´y lo guardé en la alacena, con las especias.” A pesar de las risas, Marta no acuerda con el consumo. Decididamente le parece mal. Comenta que más de una vez intentó hablar de drogas con su hija y que siempre terminaron discutiendo.

El caso de Laura, de 55 años, es bien diferente: cuando su hija Claudia se va de vacaciones le manda selfies que la muestran regando las plantas de cannabis, para que vea que se las cuida. También socializó las imágenes con su compañera de trabajo, que sospechaba que su hija cultivaba marihuana pero no desconocía qué aspecto tenía.

Laura –que hace poco compró dos llaveros con forma de cannabis, una para ella y otro para su Claudia-jamás fumó y cree que la marihuana “mata las neuronas”. Advirtió de que su hija plantaba cannabis en la terraza de su propia casa recién cuando aparecieron las primeras hojas. Las observó crecer durante un tiempo y un buen día le preguntó: «¿Eso que plantaste es marihuana?», la respuesta fue un sí, seguro, seco y cortante. Durante un tiempo, Laura vivió preocupada ante el temor de que algún vecino la denunciara. Pero las plantas cumplieron su ciclo completo sin que nadie se molestara.

La cuestión de la ilegalidad suele ser motivo de resquemores entre los padres. Micaela, 26 años, planta en la casa familiar desde 2013. Su madre, Susana, de 61, reconstruye aquel momento: “No hubo previo acuerdo ni consultas sobre el tema. En realidad, la presencia del cannabis en la casa fue impuesta por ella. No hubo reparos ni ninguna conversación seria alrededor del tema. Solo me inquietó un poco el hecho de que la planta puede verse porque está en el balcón de la casa. La prohibición del cultivo hogareño me parece drástica y no resuelve ningún problema. Mi posición es la de acompañamiento”.

Quizá la anécdota más graciosa la haya protagonizado Rodolfo, que ya pasó los 50 años. Una noche, su hijo Tobías llegó a su casa y le dijo: “Papá, con esta planta nos vamos a llenar de plata”. Un buen día, el hombre la encontró destruida, víctima de los cogolleros, tal como se conoce a los que roban la cosecha de otros. “Me puse a guardar las hojas que quedaron en una bolsita, pero después me enteré que no servían para nada”, recordó riéndose de su propia ignorancia. Al final, casi le había tomado tanto cariño como su propio hijo. “Me la vendió tanto que hasta casi me pongo a fumar con él”, admite.