Sep 16, 2015 | destacadas

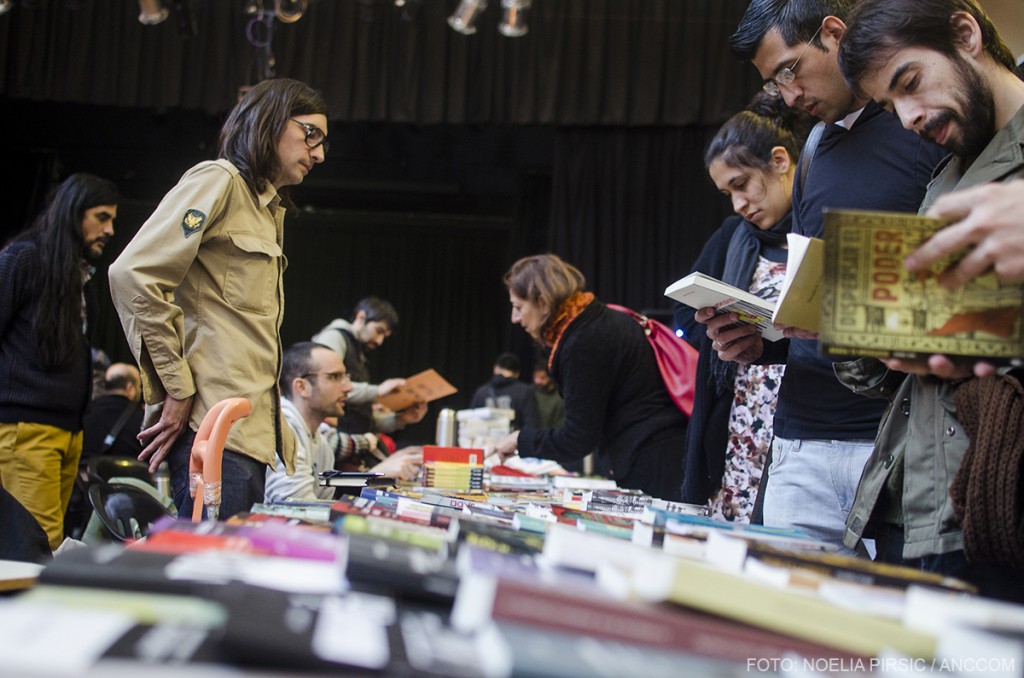

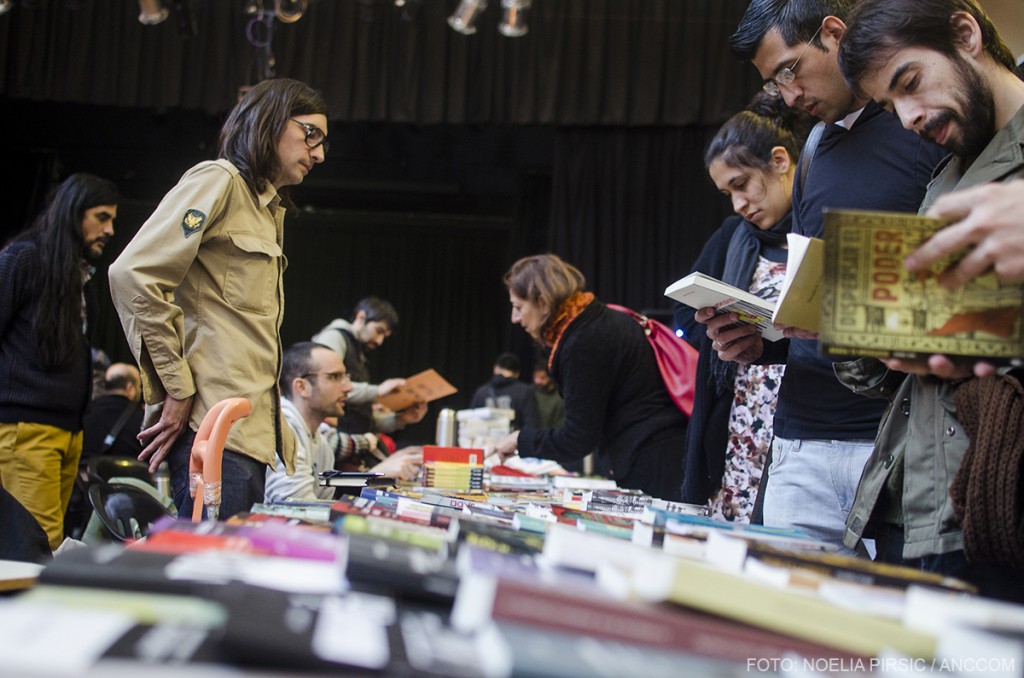

Mercado Negro es una iniciativa que propone reunir a «editoriales independientes, cooperativas gráficas, revistas autogestivas y emprendimientos culturales». El sábado 12 de septiembre realizó la segunda feria bajo el lema «En libertad» y convocó específicamente a las editoriales que trabajan con obras producidas en contextos de encierro.

El nombre de Mercado Negro «surge a partir de una cita a (Gilles) Deleuze», explica Lucía Buceta, coordinadora del área de Letras del ECuNHi. «En los ’90, le hacen una entrevista y le preguntan si cree que hay una salida posible para la situación a la que estaba sometida la literatura de ese momento, que era una literatura totalmente mercantilizada. Él responde que la única salida es el ‘mercado negro'».

La idea de la feria surge, según Buceta, «como un canal de comercialización y de intercambio» ya que «el Estado es muy eficiente al momento de prestar fondos o brindar capacitaciones para emprendedores», pero «vemos que lo que falta son canales de comercialización. Los emprendedores pueden producir, tienen dinero, máquinas, capacitaciones, pero al momento de la comercialización y distribución de lo que ellos hacen, faltan canales de venta».

«Vemos que lo que falta son canales de comercialización. Los emprendedores pueden producir, tienen dinero, máquinas, capacitaciones, pero al momento de la comercialización y distribución de lo que ellos hacen, faltan canales de venta», cuenta Lucía Buceta, coordinadora del área de Letras del ECuNHi.

Con la idea de «poner en jaque estas categorías que pone el mercado sobre quién es autor, qué es literatura y qué no», la coordinadora del evento subraya que el ECuNHi «apoya ese pasaje de lo individual a lo colectivo y el trabajo de esas editoriales que entienden a la comunicación y a la cultura como un derecho y un bien social».

«Esta feria es la trampa que le queremos tender al capitalismo salvaje. Estas editoriales no solamente disputan espacios en la arena simbólica y el imaginario: también disputan un espacio en el mercado».

La feria, que contó con más de 50 expositores, abrió con un show a cargo del músico Lucho Guedes, Luego se desarrollaron una serie de talleres y mesas de debate sobre escritura, narración y la comunicación en contextos de encierro.

«Contextos de encierro» no se refiere solamente a cárceles. La Asociación Civil Cooperanza, por ejemplo, es un colectivo social autogestivo que lleva 30 años trabajando en el Hospital Borda, haciendo talleres literarios, de juegos, de música y de plástica y se presenta como «una alternativa al modelo manicomial».

«Todos los años editamos un libro de poesías que es el resultado de la producción conjunta del taller de plástica y el literario. Es un volúmen artesanal, armado íntegramente en el taller», explica Valeria, de Cooperanza. Según ella, en los talleres se trata de «generar un espacio de encuentro donde sucedan cosas en un lugar como el manicomio, donde no sucede nada. En un lugar donde te regulan cada horario del día, cada una de las actividades Cada día es igual al anterior y al que va a venir. Es un espacio que aplasta la identidad de los sujetos».

Luego de cada taller, realizan una asamblea para compartir las producciones: «Es un espacio donde circula el micrófono y cada uno puede expresar lo que sucedió esa semana. No trabajamos individualmente sino que trabajamos la grupalidad».

Y, ¿cómo es «la poesía de los locos»? «Esa poesía es muy de adentro. Tanto tiempo de soledad y de encierro debe mover otras cosas que estando afuera no se mueven -indica Valeria-. Al ser un hospital de hombres, en la poesía hay mucha referencia a la mujer, al amor que no se puede concretar porque estás encerrado en un hospital, a esos amigos y familia que ya no ves. Hablan de los temas básicos de la vida».

La cooperativa Elba edita una revista con los textos de las mujeres de la unidad 31 de Ezeiza, junto a los jóvenes adultos de la unidad 24, 26 y el Centro de Rehabilitación de Drogadependencia de Marcos Paz.

Los libros del puesto de la Asociación La Cooperanza, colectivo social autogestivo que lleva 30 años trabajando en el Hospital Borda.

«Lo que trabajamos en los talleres se recopila y sale un número que siempre tiene algún eje temático. Estamos en vías de producción del noveno número, cuyo eje seguramente sea ‘la identidad'», apunta Dana, miembro de Elba. El proyecto ya lleva seis años, aunque formalmente se constituyó como cooperativa recién el año pasado.

«Cuando alguien cae preso, lo primero que se le quita es la palabra. Pierde la voz. Lo que hacemos es visibilizar a esos individuos y devolverselas. Mostramos que existen, que piensan, que sienten, que son personas. Una vez que caen ahí, la sociedad los invisibiliza y, en un segundo plano, los estigmatiza», subraya Dana. «La escritura, aparte de servir para recuperar la voz, tiene un poder muy transformador sobre la vida de las personas: rompe con los estereotipos que se generan sobre los que están en una cárcel».

El objetivo es «llevar la palabra de los que están en la cárcel a los barrios» ya que «para ellos es poderosísimo cuando toman conciencia de que algo que escribieron se lee en algún evento o cuando ven la revista ya publicada y se la pueden dar a sus padres o a sus hijos», señala Dana y agrega: «Los textos están escritos en un formato muy informal, no deja de estar esa característica tumbera de lo que relatan. Son bastante más crudos. Pero también hay muchos que son muy tiernos: la referente del taller de la 31 es Silvina Prieto, la ganadora de Crónicas ‘La Voluntad’, un concurso de la Revista Anfibia, y ella es una poeta de la ostia. Se encuentran publicaciones y textos muy reales que hablan de las vivencias que atraviesan las personas que están privadas de la libertad».

«Nadie conoce mejor que el arma a quien está dispuesto a dispararla», reza la presentación del libro que cuenta con una serie de textos de internos y policías, a partir de un taller de teatro que da Marcos Perearnau».

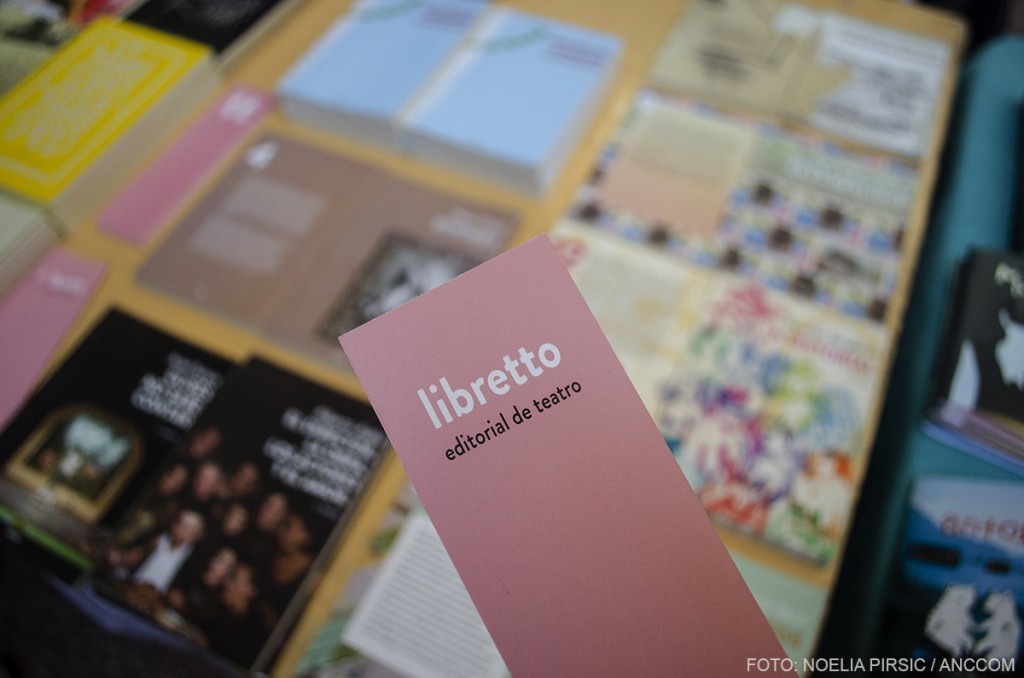

Los textos que se escriben dentro de las cárceles no se encierran siempre en géneros tradicionales. El volumen uno de Las armas es un trabajo realizado por los internos del penal de San Martín “donde hacían narrar el arma en primera persona», según cuenta Matías Luque, director de la editorial Libretto. «Nadie conoce mejor que el arma a quien está dispuesto a dispararla», reza la presentación del libro que cuenta con una serie de textos de internos y policías, a partir de un taller de teatro que da Marcos Perearnau, también de Libretto. La editorial, que publica textos teatrales, hará un segundo volumen el próximo año. «Lo que hacían los chicos era narrar un determinado hecho utilizando el arma como primera persona. El arma es la que narra».

La revista «Tiempo de cambio», a su vez, se edita en el marco de los talleres del programa Centros de Actividades Juveniles (CAJ) del Ministerio de Educación. Nacho, uno de los talleristas que trabaja desde hace dos años en la unidad 21 de Campana, menciona que hicieron «fanzines. “Ya tenemos cinco publicados, además de un cuaderno de actividades para nenes de la escuela, con serigrafía y stencil, y un DVD, con un documental, un programa de radio y la revista digital».

El puesto del programa Centros de Actividades Juveniles (CAJ) del Ministerio de Educación.

La idea de los CAJ, dice Nacho, es «reinsertar a los chicos en el sistema educativo alejado del formato de escuela tradicional». «Nosotros funcionamos dentro de la escuela de la unidad 21 y es una forma de incluir a los que no pueden ir. Trabajamos la autovaloración y la creatividad colectiva. La revista termina siendo una excusa para compartir. No hay violencia en los ámbitos de los talleres, no se manejan los mismos códigos que en el pabellón».

Según Nacho, «los que estamos afuera vemos que las cárceles y los presos son el mal de toda la sociedad. Pero nadie les pregunta y los presos nunca pueden hablar. La revista tiene una función para el afuera, para contar que hay cosas positivas, y hacia el adentro, incentivar a que los mismos pibes en los pabellones le muestren la revista a los otros y los inviten a participar. No somos tan ilusos de pensar que con una revistita vamos a cambiar el servicio penitenciario. Pero en ese momento, que son tres horas, ellos pueden salir. Y poder salir, para un preso, no es poco».

Actualización 15/09/2015

Sep 16, 2015 | inicio

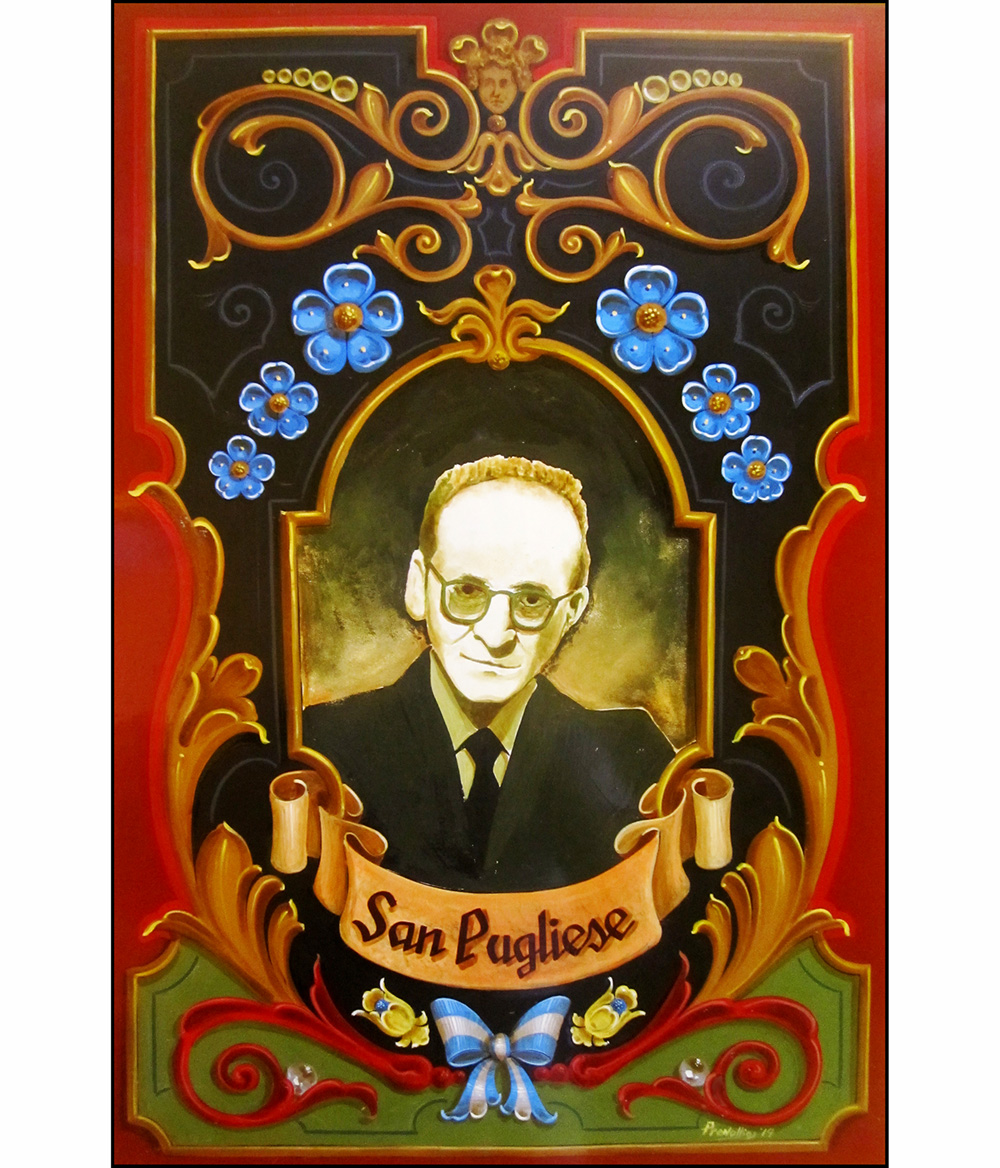

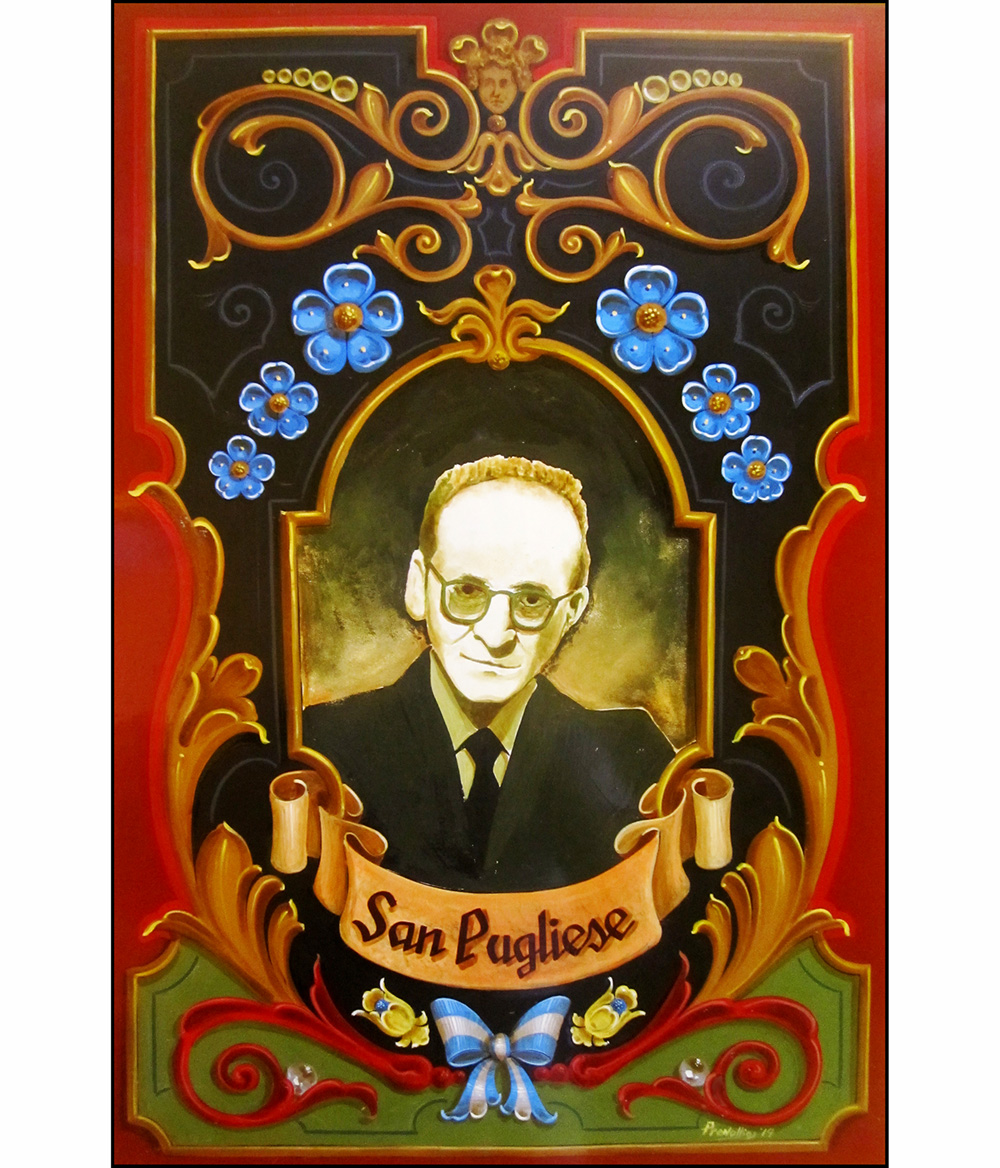

Diego Prenollio dibuja y pinta desde chico. También es escenógrafo y diseñador de vestuario. Conoció el filete porteño cuando todavía estaba en el secundario, en el taller de un letrista cerca de su casa en Monte Grande. “Aprendí la técnica hace 20 años –recuerda-. Después practicaba con un libro pero no me esforzaba mucho. Eran fileteados muy rudimentarios que vendía en las ferias de San Telmo, Costanera Sur y Florida”. El acercamiento a la Asociación de Fileteadores acrecentó su compromiso, su dedicación y el deseo por vincular sus profesiones. “Trato de organizar el tiempo entre un laburo y otro. Y si estoy haciendo un vestuario en el que veo que puedo, le mando filete”.

La Asociación de Fileteadores tiene por objetivo difundir y revalorizar el fileteado porteño. Cuenta con 135 socios, pero no todos son fileteadores, también hay estudiantes y simplemente amantes de esta técnica pictórica. La mayoría son de la Ciudad de Buenos Aires, del Conurbano y también del resto de las principales ciudades de Argentina. Porteño por origen, el fileteado se ha ido extendiendo hacia todo el país. “La Asociación es nacional, no es de la ciudad”, subraya Prenollio. Del mismo modo, cada vez son más las mujeres que se acercan al fileteado, un rubro que antiguamente era, según sus palabras, “recontra machista”. En cuanto a las edades de los socios, el rango es amplio, desde maestros históricos como Héctor Bonino (80) hasta los más jóvenes como Facundo Quiroga (15) y Dany Rodríguez (22). “Dany parece que tuviera 120 años –bromea Prenollio– porque tiene toda la experiencia encima, es un gran maestro y es un pibe”.

Diego Prenollio, escenógrafo y diseñador de vestuario.

El Encuentro Anual de Fileteadores y la Asamblea de Fileteadores se realizan cerca del 14 de septiembre, cuando se celebra el Día del Fileteador Porteño. La concurrencia aumenta cada año y los asistentes se acercan desde todo el país. “Tratamos de hacerlo lo más federal posible. Incluso vinieron de Bolivia, Uruguay y España”, detalla Prenollio. Charlas, debates, exposiciones y seminarios se distribuyen a lo largo de un mes. Además, la Asociación le entrega una estatuilla a un fileteador destacado: “La figura es un fileteador – guerrero. Tiene un pincel en la mano a modo de lanza, está apoyado sobre un ornato, una hoja de canto que viene a ser su escudo y está parado sobre una lata de pintura. Es como un Óscar del filete”. Este año, el Encuentro se desarrollará en el Museo de la Ciudad, Defensa 217, entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre.

Una creación popular

El filete porteño nació en la Ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX como un arte decorativo de vehículos; primero de carros y luego de camiones y colectivos. Se caracteriza por incluir imágenes de ídolos populares como Carlos Gardel o Diego Maradona y figuras religiosas entre las que se destacan la Virgen de Luján y el Gauchito Gil. Otro rasgo que lo distingue es el de celebrar la prosperidad, tanto en sus dibujos u ornatos como en las frases que incorpora: “El filete es alegre. Tiene flores, pájaros, cabezas de caballos, cintas, dragones, moños. Es muy recargado, colorido y tiene mucho contraste. La alegría también se ve en las frases que nunca hablan de lo malo ni de lo triste; son frases cortas que dicen alguna verdad”, explica el fileteador.

San Pugliese. Obra de Diego Prenollio. Gentileza del autor

Muchos términos vienen del italiano (‘filete’ viene de ‘finito’) porque los primeros en practicar el oficio fueron inmigrantes de dicha nacionalidad. Aunque no se conoce el nombre del primer fileteador ni la fecha exacta de cuándo el filete comenzó, sí hay una historia que relata el momento inicial. La anécdota cuenta que, en un taller de carrocerías de la Avenida Paseo Colón, dos chicos de origen italiano pintaron unos “chanfles” rojos sobre unos carros que por aquellos años eran todos de color gris. Se dice que al dueño de la fábrica le gustó y la idea fue rápidamente imitada en otros talleres. Más allá de considerar este relato como “un mito”, a Prenollio le interesa subrayar el carácter popular de la creación del filete: “Fue naciendo de a poco entre la gente que lo pintaba, el dueño de la carrocería y el cliente que pedía cosas para hacer. Tal vez la primera Virgen de Luján pintada en un carrito fue un pedido del dueño del carro y no del fileteador. Eso no está documentado, hay poco registro de las imágenes más antiguas”.

¿Qué se mantiene de aquellos primeros filetes?

Hay gente que pinta de un modo tradicional, principalmente carros para los desfiles. Algo que distingue al filete es que la mayoría de las veces es simétrico. En el filete tradicional, los espejos en los laterales de los carros tienen un ornato, la hojita que usamos siempre, que se une a una banda y se encierra en sí mismo. Para lograrlo, el dibujo se hace primero en un papel manteca, éste se pincha con un punzón y se espolvorea con una muñeca –un trapito– para que el talco pase por los agujeritos del papel y quede dibujado. Con este recurso, podés dibujar rápidamente todos los paneles de un carro. En un cuadro, que es algo bastante nuevo, no necesariamente lo tenés que hacer así.

Prenollio menciona que es posible comparar al filete porteño con otras técnicas pictóricas, como las decoraciones de vehículos en países como India y Pakistán o los carros antiguos ingleses. Y señala que “lo más parecido son los carros gitanos, por el tipo de voluta, pero la decoración se trabaja de otro modo. La técnica como se usa acá es propia del filete porteño”.

Diversidad frente a la globalización

En su definición de patrimonio cultural inmaterial, UNESCO incluye los saberes y técnicas relativos a la artesanía tradicional e indica que, pese a su fragilidad, ayuda a mantener la diversidad cultural frente a la creciente globalización: “La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida”.

La postulación del fileteado porteño ante UNESCO fue impulsada por la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, a cargo de Liliana Barela y dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un equipo de investigadoras, liderado por la antropóloga Liliana Mazettelle, convocó a los miembros de la Asociación de Fileteadores para reunir la información necesaria. “También armaron un mapa online para que uno pueda ver de manera virtual qué obras hay en la calle a lo largo de todo el país”, cuenta Prenollio. El material recolectado puede consultarse en la web.

¿Qué expectativas tiene la Asociación de Fileteadores respecto al proyecto?

La gente de Patrimonio presentó tres proyectos: filete porteño, bares notables y milongas porteñas. Los otros dos fueron rechazados por UNESCO pero el nuestro sigue en pie, es la única postulación por Argentina. Esto se empezó a trabajar hace casi dos años y se define en octubre. Creemos que si durante este tiempo el proyecto sigue es porque tiene buena perspectiva y hay un gran interés.

Imagen identitaria

“El filete porteño y el tango se asocian automáticamente porque el nacimiento de los dos fue paralelo y la decadencia también”, así explica Prenollio la inevitable vinculación entre estas expresiones artísticas. “Ambos se originan en la zona del Bajo junto a la orilla. Ni el tango ni el filete son de Barrio Norte. Recoleta no es un barrio fileteado; San Telmo y La Boca sí”.

Cuando se prohibió la tracción a sangre en Buenos Aires, los fileteadores que pintaban en las fábricas de carros quedaron desempleados y empezaron a pintar camiones y colectivos. Pero en la década del ’70 –mientras las orquestas grandes de tango empezaban a desaparecer– el filete fue prohibido en los colectivos con la excusa de que tanta decoración entorpecía la identificación de la línea y no dejaba leer el recorrido [Ordenanza 1606/75 de la Secretaría de Transporte, derogada en 2006]. “Cosas medio ridículas”, opina Prenollio y comenta que un proyecto de la Asociación es conseguir un subsidio para fomentar el fileteado en los colectivos y el empleo formal de fileteadores. “Eso ayudaría mucho a poner al filete un poco más en la calle y en el espacio que le pertenecía, que es el vehículo”, aclara.

Como fileteador y amante del tango, Prenollio se muestra optimista: “Veo un resurgimiento. Hay un montón de orquestas, cantores y compositores nuevos, y también hay fileteadores nuevos. Aunque ambas expresiones remiten a tiempos pasados, el tango está encontrando un espacio para hablar de lo que sucede hoy. Y con el fileteado estamos en un camino parecido, pero tiene que crecer la difusión. Para empezar a hablar de un filete actual es necesario que se mezcle con otras cosas, con otras técnicas”.

«Cuando no se pudo pintar más carros, seguramente hubo gente que dijo: “Ah, no, pero el filete en el colectivo no es filete”. Del mismo modo que hoy el body painting para algunos no lo es.»

En 2009, el tango recibió la distinción de UNESCO a la que hoy aspira el filete porteño. “La imagen que identifica a los porteños es el filete, no hay otra cosa –asegura Prenollio–. Así como el tango es la música de Buenos Aires y de Argentina, la idea es que el filete se abra un poco y sea la imagen nacional”.

Clásico y moderno

¿Cómo se forma un fileteador?

La manera de enseñar siempre fue de un maestro a un aprendiz en el trabajo concreto. El fileteador tenía un asistente a quien le hacía lavar los pinceles, pintar de liso, rellenar. Le iba enseñando de a poco hasta que el tipo podía salir a trabajar solo. Los cursos en que el fileteador abre su taller y la gente va a aprender son relativamente nuevos. A nivel institucional o formal en las academias no se enseña. Estamos hinchando para que se incluya al menos como extracurricular pero cuesta mucho. Si el proyecto de UNESCO sale nos va a servir para impulsar muchas de estas cosas.

¿Cuáles son las salidas laborales para el fileteador?

Ahora, por ejemplo, mucha gente del tatuaje se interesa por el filete. La mayoría de los que dan clase tienen un alumno tatuador. Supongo que es porque se asemejan en ciertos dibujos como lo tribal, aunque la técnica es otra porque tenés que trabajar con tinta sobre el cuerpo. En mi caso, hago carteles y vidrieras o persianas de negocios. Y con un amigo pintamos murales en la calle o en escuelas, la idea del proyecto es mezclar filete y graffiti. Hay que traducirlo para que la imagen final se vea como un filete, aunque esté hecho con aerosoles o con brochas anchas. El pincel de filete, al ser angosto y largo, no podés usarlo en la pared, tampoco sobre la ropa ni en body art. El filete puede construirse a partir de vectores con un programa de diseño gráfico. También se está usando en las murgas en la decoración de trajes, bombos y estandartes. El filete porteño encontró muchos espacios donde modernizarse.

¿El filete modernizado es considerado del mismo modo que el tradicional?

Para muchos, el filete auténtico es sólo el tradicional. A mi criterio puede ser todo. Si la imagen que veo me hace pensar en un filete creo que es suficiente. Para mí está bueno que existan las dos cosas: gente que se mantenga en la tradición y en las bases y otros que quieran romper con eso y llevarlo a otro plano. Cuando no se pudo pintar más carros, seguramente hubo gente que dijo: “Ah, no, pero el filete en el colectivo no es filete”. Del mismo modo que hoy el body painting para algunos no lo es.

Un sentimiento alegre que se pinta

En opinión de Prenollio, el filete siempre fue menospreciado. Tal vez por tratarse de un oficio o por la costumbre del anonimato, “el fileteador nunca fue reconocido como un artista así como el filete no fue reconocido como un arte”.

“El fileteador nunca fue reconocido como un artista así como el filete no fue reconocido como un arte”.

Es arduo el camino que ha recorrido el filete porteño, de la mano de sus defensores, para conquistar el lugar que merece. En el 2006, fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 1941). Y en el 2007 se instauró la Exposición Permanente del Arte del Fileteado Porteño en el Museo de la Ciudad (Ley 2350). Sin embargo, el Museo del Filete –que en verdad es un bar– tuvo que esperar cinco años para ser inaugurado. Allí se exhibe una parte de la colección más grande de filete porteño, que fue donada por el artista catalán Nicolás Rubió en 1971 y que el Museo guardó durante 30 años. “Rubió fue la primera persona que se dio cuenta que el filete era algo más que un carrito pintado paseando por la calle”, destaca Prenollio. Junto a su mujer, la fallecida escultora Esther Barugel, fueron recolectando piezas desde 1950 y se embarcaron en una investigación que quedó plasmada en el libro Los maestros fileteadores de Buenos Aires. En septiembre de 1970, Rubió organizó la primera muestra de filete porteño, en la prestigiosa galería Wildenstein. Fue cubierta por los medios de aquella época y resultó un éxito. “A todos les parecía curioso ver un pedazo de carro colgado, cuando hacía unos años era del lechero que pasaba por sus casas y nadie le daba mucha importancia”, analiza Prenollio. Y continúa: “Es interesante que Rubió, el tipo que consiguió ver al filete porteño por primera vez, sea extranjero. Quizás era algo tan cotidiano que la gente de acá no le daba importancia”. Este aspecto puede pensarse hoy en relación al turismo, ya que muchos fileteadores sólo encuentran un interés real por su trabajo en los turistas que recorren las ferias de San Telmo y La Boca. “Nos debemos revalorizarlo desde acá”, enfatiza Prenollio. En su análisis, sostiene que actualmente sigue existiendo un menosprecio hacia el oficio, y menciona que en Internet se pueden encontrar comentarios como: “Pensé que el filete era un pescado” o “Eso es una mersada, una grasada”. Aunque entiende que pueda ser que sea una cuestión de gusto, se inclina a pensar que ese tipo de opiniones se deben a un desconocimiento de todo el trabajo que lleva. “Puede parecer sencillo pero lleva mucho tiempo lograr una obra bonita, vistosa, bien hecha y con calidad. Hay que estudiar y practicar mucho para lograr ser un fileteador más o menos bueno. Yo estoy en ese camino, tratando de mejorar, por suerte tengo amigos que son grandes maestros y muy generosos».

¿Cómo definirías al filete porteño?

Ricardo Gómez, un maestro que ya falleció, retoma los dichos de Discépolo sobre el tango y dice: “Si el tango es un sentimiento triste que se baila, el filete es sentimiento alegre que se pinta”. Y hay otra frase de Carlos Carboni, también fallecido, quien fue uno de los maestros más reconocidos por todos. Cuando se acercó a ver la famosa primera muestra en los ‘70, dijo: “Me asombra que la gente se asombre de lo que antes no se asombraba”.

Actualización 15/09/2015

Sep 9, 2015 | destacadas

Campeones del mundo y desconocidos. Esa podría ser la descripción del seleccionado argentino masculino de hockey sobre patines, un deporte muy popular únicamente en la región cuyana y por eso ignorado por los grandes medios. Mientras que San Juan es una cantera que exporta talentos a Europa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apenas lo practica un puñado de clubes.

El seleccionado argentino de hockey sobre patines se consagró campeón del Torneo Mundial el pasado junio, en Francia, pero esa conquista quedó eclipsada por la final de la Copa América, jugada en Chile. El certamen que ganó el equipo nacional solía ser televisado, pero en esta última edición solamente se pudo observar por Internet.

En la Argentina el hockey sobre patines es un deporte que se encuentra en pleno desarrollo, pero alcanzó gran expansión en San Juan, en cuyas ligas juegan entre 16 y 20 clubes, dependiendo de la categoría. De hecho, los jugadores del seleccionado argentino provienen, en su mayoría, de esa provincia. Según el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Guillermo Velasco, alrededor de 7.000 deportistas se practican la actividad, de los cuales el cincuenta por ciento está en San Juan. No es un deporte profesional y se financia con las cuotas societarias, algunos patrocinadores particulares y aportes gubernamentales. “Uno de los problemas principales que impiden su crecimiento y difusión es la falta de presupuesto”, comenta el directivo.

“Uno de los problemas principales que impiden el crecimiento y difusión del hockey sobre patines es la falta de presupuesto», comentó el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Guillermo Velasco.

En San Juan el hockey sobre patines tiene tanta importancia como el fútbol en otras ciudades. La provincia exporta jugadores a los principales equipos de España, Portugal e Italia, las ligas más fuertes de Europa. A nivel selecciones, Argentina ganó cinco veces el campeonato mundial en los varones, y cinco en las mujeres. Es la disciplina colectiva que más títulos internacionales le ha dado el país, aunque al no estar en los Juegos Olímpicos carece de la visibilidad que tienen otros deportes.

Diferente a San Juan es la situación que se da en la provincia de Buenos Aires, en donde el hockey sobre patines tiene muy poca visibilidad. “Es un problema de apoyo a nivel nacional -sentencia Velasco-. Además, al no ser deporte olímpico cuesta conseguir apoyo, y la falta de interés de Buenos Aires en difundirlo es, por un lado, por desconocimiento y, por el otro, por cuestiones económicas dado que casi no tiene sponsors.” Los clubes que desarrollan este deporte en la Ciudad de Buenos Aires dependen de la Federación Porteña de Patín, encargada de organizar los torneos, en la que participan 10 equipos, además de administrar los recursos para el fomento de la actividad. Algunos de los clubes más reconocidos son Comunicaciones, Huracán, Vélez Sarsfield, San Lorenzo de Almagro y River Plate.

Entrenamiento en la cancha al aire libre del Club Comunicaciones.

El Club Comunicaciones, en el barrio porteño de Agronomía, en particular, tiene una pequeña cancha al aire libre. Su entrenador, Javier “Coco” Gómez cuenta – mientras quince de sus dirigidos hacen trabajos de precalentamiento al costado del campo de juego- que las prácticas suelen ser bastante intensas y consisten en una entrada en calor de solo patinaje y continúan con enseñanzas técnicas y tácticas de juego.

Gómez señala que solventa los gastos de la actividad con su otro empleo, el de mecánico, y dice que lo que lo mueve a continuar con la actividad es la pasión que siente por el deporte. Ante el poco desarrollo y la falta de difusión de la disciplina en la Capital, Comunicaciones suele invitar a los jóvenes para que conozcan el deporte y prueben la experiencia. El entrenador del club afirma que San Juan adoptó al hockey sobre patines como deporte local: “Como tiene pocos clubes de fútbol, las escuelas están llenas de pibes sobre patines. Si se formara el deporte en Buenos Aires seríamos los mejores”, arriesga.

La palabra del jugador Leandro Laprieta podría identificar a varios chicos que hoy en día esperan un futuro prometedor para el hockey sobre patines. Tiene 18 años y juega en la categoría Junior de Comunicaciones. Comenzó hace 10 años y desde que arrancó a jugar nunca lo dejó: “Venía acá a la colonia y el primer año que me trajeron, justo tuve una clase con un profesor que hacía hockey. La hizo para que ver nos gustaba. Nos daban un mes para probar y en ese mes vine y la verdad que me gustó”, recuerda.

Entrenamiento en Club Comunicaciones.

La poca difusión de la actividad la vive en carne propia y se la atribuye a la Federación Porteña; en cuanto a los diferentes presentes del deporte, y sobre todo respecto a la provincia de San Juan, explica: “Allá los jugadores se entrenan desde chiquitos como entrenan acá los jugadores de fútbol; nosotros si bien hacemos una buena pretemporada no nos ponemos tanto las pilas. Allá al darle tanta bolilla, casi todos los pibes quieren hacer hockey y en tanta cantidad es más fácil que salgan buenos jugadores. Acá nos tenemos que conformar con los chicos que vienen”, opina.

De todas maneras percibe que la brecha entre el nivel de las provincias andinas y el de Buenos Aires está disminuyendo cada vez más: “El año pasado fueron unos amigos a un torneo, era una selección de los mejores jugadores de Capital, y jugaron contra las mejores de San Juan, de Mendoza y de varias provincias más, y creo que quedaron segundos. O sea no les fue tan mal y por eso me parece que se está achicando la distancia”, afirma.

Sep 9, 2015 | inicio

La Villa 20 forma parte de la Comuna 8, en el barrio de Villa Lugano. Bordeada por las avenidas Escalada y General Fernández de la Cruz linda, por un lado, con la Escuela Federal de Policía y, por otro, con el recientemente construido Polo Farmacéutico. Delante de la Villa está el estacionamiento de la Policía y al lado un predio vacío, que solía ser un cementerio de autos. Desde hace diez años, los vecinos esperan que se cumpla la Ley de urbanización para acceder al derecho de tener una vivienda digna. “Queremos que realmente se cumpla la urbanización, porque esto causa la desigualdad”, reclama Marisa Llanos, vecina del lugar.

Predio recuperado y el paredón, vista desde arriba.

El 11 de agosto de 2005, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, la Legislatura Porteña sancionó la ley 1.770 que en su artículo 3º dice: “El Poder Ejecutivo deberá realizar, en el término de noventa días de promulgada la ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante”, el texto finaliza con la exigencia: “El Poder Ejecutivo debe realizar antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo”. Sin embargo, recién hoy, diez años después, y tras la toma del predio y su posterior desalojo forzado, comienzan las tareas de análisis y saneamiento.

Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2007, el predio vecino a la Villa era utilizado por la Policía Federal “como depósito de vehículos afectados a causas judiciales o abandonados en la vía pública” y esa acumulación y abandono de chatarra tóxica producía “un grave daño ambiental, que pone en riesgo la vida y la salud de los miles de habitantes de la Villa 20”. A fines de ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional firmaron un convenio para recuperar las tierras con el fin de construir viviendas. Todo se empezó a concretar en 2009, cuando un juez ordenó vaciar el predio para comenzar su limpieza y desinfección. Marta Lado, encargada de la secretaría Ad Hoc para el trámite de los expedientes colectivos en materia de derechos económicos sociales y culturales, bajo la órbita de la jueza Elena Liberatori, contó sobre el problema: “Fue un proceso largo para poder sacar los automóviles de ese predio. Porque el expediente tiene muchos años, y dicen que hace muchos años que no se hace nada, pero primero había que conseguir que esos autos destruidos fueran a alguna parte”. Finalmente, la última etapa del vaciamiento terminó a fines del 2013, cuando debió comenzar el saneamiento del suelo contaminado.

Marcha por la urbanización de la Villa 20. 25 de agosto de 2015

Barrio Papa Francisco

Luego de retirar la totalidad de los autos abandonados, la tierra contaminada permaneció a la espera del análisis. Pero algunos vecinos, ante la demora, decidieron hacer visible su demanda y se asentaron allí. El 5 de febrero de 2014 se produjo la toma de los terrenos, a los que sus habitantes llamaron Barrio Papa Francisco. “A principios de marzo logramos hacer una audiencia enorme con vecinos y legisladores. Ahí se fijaron líneas muy claras de trabajo, y yo les dije desde el primer momento que no me pidieran baños químicos, ni nada para la toma, porque la toma es un modo inapropiado de reclamar algo legítimo. Lo que podíamos hacer frente a esa situación, y yo para eso me comprometía, era trabajar la desocupación pacífica. Desocupación en función de obtener del Gobierno el compromiso de ver cómo íbamos al tema de fondo, que era el reclamo de la vivienda”, contó la jueza Elena Liberatori, titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Liberatori fue quien estuvo presente en el diálogo con los vecinos de Villa 20, y quien luego actuó como mediadora ante el Estado: “Habíamos avanzado bastante, porque para agosto estaba fijada la audiencia pública de la Ley 1.770, en el Parque Roca. Nos costó pero el Gobierno finalmente accedió. Teníamos una agenda, había gente de la Facultad de Arquitectura, con anteproyectos para la tipología urbana del barrio. Fuimos al barrio, nos reunimos en una escuela para hablar con los vecinos y explicarles que íbamos hacer la audiencia y que era una oportunidad”, agregó.

Para Liberatori la toma provocó una “contaminación política” dentro de aquella situación de negociación: “Ese desparramo que hicieron algunos no dejó participar a los vecinos que venían a enterarse de cómo era una audiencia pública. Entonces vino el desalojo, y después todos lloramos, y ahí se terminó todo”. Seis meses después de la negativa de los vecinos a retirarse voluntariamente del predio, el 23 de agosto de 2014, la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N° 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, decidió el desalojo que llevaron a cabo la Policía Metropolitana y la Gendarmería. Según Liberatori, el desalojo también era la última medida para la jueza Iñiguez, por eso se realizó en el mes de agosto y no al comienzo de la toma: “Estoy convencida de que el abordaje de los conflictos no tiene que acudir en primera medida a lo punitivo y a lo represivo. Nos hubiera dado muchísima más fuerza, confiar en el camino legal que estábamos haciendo y poniendo en pie. Después de una audiencia, inclusive para los legisladores, hubiéramos llegado de otra forma”, dijo la jueza. Luego del desalojo, Liberatori exigió al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento efectivo del plan de urbanización y estableció este año, 2015, como plazo límite.

“Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si ya el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”, Marcelo Urquiza.

Por otro lado, algunos vecinos reivindicaron la medida como un modo de hacer valer sus derechos. Marcelo Urquiza, delegado de la Junta Vecinal de Villa 20, dijo: “Si no se producía la toma, eso no se iba a visibilizar nunca. Iban a pasar los gobiernos, los mandatos, e íbamos a seguir siempre igual. Y la toma se produjo porque hubo muchos años de ausencia, de abandono, entonces los vecinos se cansaron y se asentaron ahí para tener su propia vivienda. Si el Gobierno no hace las casas, entonces las hacemos nosotros. Ahí se visibilizó el problema”. Urquiza tiene 40 años y se crió en el barrio. En la Villa 20 vivieron sus abuelos, sus padres, y ahora sus hijos y nieto. Marisa Llanos también vive en el barrio. Su mamá vino de Bolivia hace 26 años y ella nació y creció en Lugano. Ahora es militante del Frente de Organización en Lucha y estudia para ser maestra de primaria. Llanos comentó: “Yo no estoy en contra, pero creo que había que buscar otra solución. La solución no es tomar un terreno, sino un plan de urbanización. Pienso que deberían hacer departamentos, y que los vecinos, la gente que necesita, que lo pague en cuotas a la medida de sus posibilidades”.

Situación actual

El 25 de agosto pasado, distintas agrupaciones junto con habitantes de la Villa 20, y en compañía de vecinos de otras villas de la Ciudad, se movilizaron desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno para recordar los diez años de la sanción de la Ley 1.770, su incumplimiento, y el primer año transcurrido desde el desalojo del predio. El pedido general era de una solución a la crisis habitacional: “Así como nosotros estamos desamparados por el Gobierno de la Ciudad, están también las otras villas, muchos barrios humildes que tienen la misma problemática que nosotros, que les falta urbanización, no tienen luz, no hay agua ni cloacas. Y todo le compete hoy al Gobierno que está conduciendo la Ciudad. ¿A quién le vamos a reclamar?”, se preguntaba Marcelo Urquiza. Mientras que Marisa Llanos hacía hincapié en la igualdad de derechos y obligaciones: “Si se corta la luz, nosotros no podemos reclamar porque no pagamos nada. Pero queremos pagar, queremos tener los mismos derechos que cualquier persona, así podemos reclamar. Pero no, nos tenemos que quedar como estamos y aguantar a que ellos quieran arreglarlo. Esa es la situación de todas las villas, todas sufren lo mismo”, aseguró la militante.

Chicos jugando al lado del paredón que divide el predio de la villa.

Durante este año, los habitantes de la Villa 20 no vieron que se realizaran mejoras en los terrenos. Urquiza comentó que lo único que se hizo fue “un paredón de dos metros y medio que rodea al barrio y esconde a la Villa del resto de la sociedad. Lamentablemente hay una falta de voluntad política en la Ciudad de Buenos Aires, donde los derechos de los ciudadanos los guardan en un cajón”. Virginia Gutiérrez vive en la Villa desde el 2001 y desde la terraza de su casa se puede ver el muro y el predio. Gutiérrez contó que durante la toma se vivieron momentos tensos de violencia y tiroteos y que aún recuerda a las personas que corrían llorando cuando las topadoras aplastaron sus casas y pertenencias. Ella alojó algunos vecinos en su casa por un tiempo, pero después muchos se fueron del barrio: “Algunos los llevaron a hogares pero se quedaron sin nada. Otros se fueron con familiares, y algunos se volvieron a sus países”. En cuanto a la movilización, opinó: “No sé qué va a pasar pero para mí hay que seguir. Por lo menos conseguir que se construyan las calles, que pongan el agua y la luz. No hay que dejarlo y acordarnos solamente una vez por año”. De la misma manera, la jueza Liberatori subrayó: “Lo que falta es la voluntad política. ¿Dónde está la voluntad política?: En la urna. No sale de mi firma, ni nos compete a los jueces forzar la voluntad política. Por eso las cosas no salen, andan de a tumbos, porque contra eso no podemos. La voluntad política es inexistente para ciertas cosas. Porque donde hay voluntad política las cosas caminan, y salen”. Por último, la jueza confirmó que el proceso de saneamiento ya comenzó, y adelantó que durante el mes de julio recibieron en el juzgado un avance: “Nos llegó un informe en donde se recategorizó el predio de la toma y dice que se van a construir 800 viviendas, que va haber comercios minoristas y distintos núcleos que llaman “nido” en donde darán talleres. Eso fue lo último que hemos recibido, y para nosotros fue una sorpresa. Con lo cual ahora, estaremos trabajando sobre esta segunda parte”, finalizó.

Sep 2, 2015 | Entrevistas

Multifacético, Julián Axat fue defensor penal juvenil de La Plata, poeta y militante de HIJOS. El año pasado, en la causa por «La Cacha», el centro clandestino de detención de La Plata en el que fueron desaparecidos sus padres, declaró que «hubiera querido defenderlos, ser esa defensa que ellos no tuvieron”. Ahora es el coordinador del Programa de Acceso a la Justicia o «Atajo», del Ministerio Público Fiscal. Lejos de cualquier imaginario que se pueda tener sobre el sistema judicial o sobre los fiscales, las palabras que más resuenan en su boca son territorio, barrio y villa. «El Ministerio Público tiene que aportar herramientas de prevención social, no debe llegar cuando el delito ya se cometió«, dice Axat y amplía: «El programa busca modificar la matriz política del Ministerio Público, está en los lugares donde suceden los conflictos».

En su oficina, Axat recibió a ANCCOM para contar los detalles del programa Atajo, un proyecto con una impronta que rompe con los paradigmas tradicionales de la justicia.

¿Qué es Atajo?

El programa Atajo es un programa de acceso a la justicia del Ministerio Público Fiscal de La Nación que busca recibir todo tipo de conflictividades vinculadas a sectores vulnerables de la población y canalizarlos. Estas conflictividades están vinculadas al bloqueo y al no acceso a la justicia que padecen. El programa busca remover esos obstáculos a través de distintos mecanismos. El más natural que utiliza es la creación de oficinas en los barrios más marginales, periféricos y con mayores índices de pobreza de la Ciudad. Es una manera de remover barreras de distancia y tiempo entre la gente y los estrados.

¿En qué barrios funciona?

Las oficinas y los lugares se eligen estratégicamente en función de indicadores. La pobreza es uno, los índices de conflictividades y delitos son otros. En función de eso, captamos problemas y los tratamos de resolver. Hoy está funcionando en siete barrios. En la villa 1-11-14, en la villa 21-24, en el Barrio Mitre, en la villa 20, en la villa 31, en Constitución y tenemos una oficina móvil, una camioneta que se mueve por los distintos barrios con un abogado y un trabajador social, por la villa Rodrigo Bueno, la villa 15, La Boca… de acuerdo a las necesidades que nosotros diagnosticamos en la semana; atiende problemas en plazas públicas, conventillos, hogares e iglesias.

¿Funciona solo en la Ciudad de Buenos Aires?

No, funciona en Mendoza, en Rosario y en Mar del Plata. Tiene tres sedes en el interior del país. Se planea llegar también a Santiago del Estero y a Córdoba. El programa es federal. La idea es que el Ministerio Público cuente con este mecanismo que establece el programa para poder empezar a generar mejores lazos con la comunidad y remover la mayor cantidad de obstáculos que existan entre la gente y el Ministerio.

¿Por qué se decidió crear este organismo?

Por varias razones. Nunca existió un programa de este tipo en la Procuración. Se creó por una política de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, de mejorar la atención de los sectores vulnerados. La propia Procuradora advirtió algunos obstáculos entre el Ministerio Público y esos sectores que había que remover. Fallas internas del propio Ministerio, burocracias innecesarias, barreras de la propia corporación, de parte de la fiscalía, de algunas reparticiones del Ministerio Público. Era necesario crear una puerta de entrada más a las fiscalías, una más abierta, más permeable, más inteligente.

¿Al comienzo fue difícil cambiar el paradigma del fiscal como acusador, para que pase a ser un actor más del barrio?

No es fácil crear una institución o construir el imaginario de una institución, de una práctica de una institución en un terreno en que el Ministerio nunca estuvo. Donde el Ministerio intenta establecer los Atajos siempre estuvo el sistema policial. Las fiscalías siempre estuvieron ubicadas en zonas urbanas, poco periféricas. En este sentido, ha sido un esfuerzo llevar las oficinas a los territorios, a los barrios, y ha implicado un esfuerzo de recursos humanos y materiales. Sobre todo, convencer y hacer entender a la gente sobre el trabajo que uno va a hacer. Están acostumbrados a que exista un conflicto y se resuelva a los tiros, o no se resuelva o se denuncie a la policía. Uno impacta sobre ese escenario, se busca que las denuncias se canalicen a través de los Atajos, que la pacificación de la comunidad se haga a través de mecanismos de mediación y conciliación y que no haya violencia entre pares. Estamos aprendiendo, estamos hace un año transitando la etapa de adecuarnos a los territorios. Creo que lo estamos haciendo muy bien.

¿En las oficinas trabajan solo actores judiciales?

Son todos actores judiciales porque son empleados de la justicia, pero tienen distintos roles. Hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, politólogos.

¿Actúan también como un espacio de contención?

La primera actuación es la contención, la escucha. Después viene el encuadre legal, la adecuación. Hay muchas formas de intervención del Atajo, no es solo contención. Es también asesoramiento, respuesta judicial, canalización y derivación responsable de problemas. La forma en que interviene el Atajo es múltiple. Es una puerta de entrada a la justicia, que a la vez tiene otras puertas internas. Atajo es la primera puerta y hace el esfuerzo por abrir las demás.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes con las que se encuentran?

Violencia de género, violencia sobre niños, abusos, violencia institucional, violencia cometida por las fuerzas de seguridad sobre jóvenes o mujeres, trata de personas con muchos fines, muchas veces de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Nos encontramos muchas veces con talleres clandestinos. También hay irregularidades del sistema de prestación del PAMI, lo mismo con ANSES y la seguridad social en general.

En otra entrevista comentaba que más del 70% de la gente que se acerca a los Atajos son mujeres. ¿Reciben muchos casos de violencia de género?

Muchos. Tenemos una tasa alta de violencia de género. Hay una fiscalía especializada en el tema, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. Tratamos de que la mujer venga y después de una escucha, tenga una respuesta judicial a su reclamo: si es un hombre que la golpea, que logre un impedimento de contacto, la exclusión del hogar. Tratamos de obtener medidas judiciales lo más rápido posible porque detrás de una consulta de una mujer por violencia de género puede haber un femicidio. Otra de las grandes patas que tiene Atajo es la promoción de derechos con talleres. Nos vinculamos con las escuelas de los barrios, actores sociales y centros comunitarios y damos charlas sobre derecho y distintas temáticas. Hacemos talleres de género por ejemplo, con mujeres víctimas de violencia que le cuentan a otras mujeres qué les pasó y cómo resolver sus problemas, talleres de violencia institucional, sobre seguridad social, muchos sobre cuestiones electorales. La tarea de los Atajos es múltiple y está vinculada al empoderamiento legal de los sectores que más les cuesta conocer los derechos que tienen.

Después de la campaña masiva en medios y en la sociedad del #NiUnaMenos, ¿recibieron más denuncias?

Sí. Es una temática que hace cinco años estaba escondida, no parecía importante para los medios y para la conciencia civil y pública. Hoy en día, la promoción de esas campañas hace que las mujeres tengan menos miedo y se acerquen a denunciar. La campaña del #NiUnaMenos penetró en muchos sectores sociales y llegó a los barrios. Se animan a denunciar más. Hay sectores en los barrios donde todavía vive la cultura del patriarcado, machista, de la violencia fálica. Nosotros pensamos el derecho en contra de esas formas culturales, la resistencia de las mujeres frente a las formas patriarcales es también parte de la liberación de los derechos, el empoderamiento legal de un sector vulnerable, como son las mujeres víctimas de violencia.

¿Recuerda algún caso particular?

Hubo un caso en la villa 31 de una chica que vivía con su nenita en situación de calle, adentro de la villa, y solía dormir en una suerte de galpón con su pareja que, borracho, la golpeaba a ella y a la nenita. A la noche, muchas veces se juntaba con otras personas que tomaban y abusaban de ella. Se acercó al Atajo, le conseguimos un parador donde pudieran dormir fuera de la villa, hicimos la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, y tratamos de lograr un impedimento de contacto con esta persona. Eso duró un tiempo, tratamos de mejorar las condiciones de vida de la nenita. Fue difícil porque ellos tenían una relación sentimental, ella quería frecuentarlo de nuevo, volvió y otra vez la volvió a golpear. Se inició el círculo de la violencia. Nosotros tratamos de cortarlo. Todavía estamos con el seguimiento. Casos así hay muchos. Recuerdo una mujer de la villa 20 que también llegó muy golpeada al Atajo, desde la Oficina de Violencia Doméstica se hizo una exclusión del hogar del marido, ella pudo volver a la casa con sus hijos. Esas son las funciones del Atajo. Por lo general, las mujeres se acercaban a la comisaría, y ahí muchas veces era disuadida la temática. No es lo mismo que te atienda un policía a que te atienda una persona del Poder Judicial. La Oficina de Violencia Doméstica está en el centro de la Ciudad, a veces la gente no tiene plata para ir hasta ahí. El Atajo es un punto intermedio.

Teniendo en cuenta su labor como defensor de menores en La Plata, ¿cómo se trabaja con la gran cantidad de jóvenes menores de 18 años que viven en las villas?

En los barrios la violencia institucional es fuerte. Recibimos muchas denuncias de adolescentes que son víctimas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Hemos recibido muchas denuncias de jóvenes que viven en Barrio Mitre y son víctimas de violencia por parte de la Policía Metropolitana. Recibimos la denuncia de cualquier joven que haya padecido cualquier tortura o vejación por parte de un policía y rápidamente a través de la PROCUVIN, la Procuraduría de Violencia Institucional, se identifica al policía y se inicia una causa. Atajo es un canalizador rápido para que PROCUVIN actúe. A veces los jóvenes no denuncian, no se acercan. Queremos mejorar el control de las fuerzas de seguridad y la relación con los jóvenes de los barrios que son víctimas de estigmatizaciones mediáticas, policiales y judiciales. Trabajamos mucho con jóvenes con causas penales, muchas veces se acercan a preguntar qué pasa con las causas que tienen. Les damos información judicial y, si están declarados rebeldes, nos comunicamos con los fiscales o jueces para sacarles la rebeldía y ponerlos a derecho. A veces los jóvenes tienen causas y lo desconocen. Está librada una captura porque no se presentaron. Tratamos de corregir esa situación. A veces los jueces nos piden que hagamos informes ambientales. Los trabajadores sociales van a las casas de los jóvenes que tienen conflictos con la ley y quizás a través de un informe se cierran las causas, porque el juez lo lee y entiende que no tiene sentido seguir criminalizando a los jóvenes.

Teniendo en cuenta que la violencia institucional parte del Estado y las oficinas de Atajo son parte de ese mismo Estado, ¿sienten alguna reticencia en esa relación con los jóvenes?

Una cosa es la Policía y otra cosa es la Justicia. Los jóvenes identifican, como dicen ellos, al «cobani» que viene con la gorra o a alguien que explica que es de la Justicia, que no es policía. Además, si trabajás en Atajo es porque sos una persona que tiene un perfil más vinculado a lo territorial, no sos solamente un burócrata de la justicia, sino que tenés cierta sensibilidad social. Eso lo perciben los jóvenes. Algunos vienen a los talleres que hacemos sobre allanamientos, violencia institucional, algunos de poesía y expresión artística. A veces vienen a preguntar qué tienen que hacer si los detienen o si los allanan. Tenemos muchos folletos sobre estos temas.

¿Y los temas habitacionales y de urbanización?

Hacemos muchas mediaciones y conciliaciones respecto de vecinos que tienen problemas: música fuerte, ruidos molestos, o problemas concretos como los anticréticos de la villa 1-11-14, que son contratos de locación que se dan en la villa y que no se cumplen. La ley nos faculta a conciliar en conflictos. También tratamos de intervenir y mediar en los desalojos, cuando hay por ejemplo situaciones en que una familia ocupa un lugar y la justicia ordena un desalojo. En este momento estamos interviniendo con una casa muy grande que fue ocupada en el año ’80 en la calle Humberto 1º, un viejo conventillo que en este momento está ocupado por siete familias muy pobres. La justicia nos permitió conciliar con un sindicato, que es el dueño de la casa. Las cuestiones habitacionales son centrales en los sectores vulnerables porque el problema de la vivienda es uno de los grandes problemas porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene una capacidad de contención y de alojamiento. Tiene un excedente de propiedades vacías por gente de clase media o alta. Esas son las injusticias de una ciudad con tanta concentración de la riqueza como es Buenos Aires y con tanta gente viviendo en las villas: 250.000 personas de acuerdo al último censo. Seguramente tengamos la misma cantidad de plazas vacías en departamentos de la Ciudad con gente que tiene capacidad ociosa.

¿Cómo surgió la propuesta que Atajo tenga un programa de radio?

Un programa como el que nos planteamos necesita una herramienta de comunicación ágil, fluida y de difusión a los sectores con los que estamos trabajando. Tenemos un micrositio que mantenemos vigente día a día con las actividades que hace el programa, página de Facebook, Twitter… Somos parte de la Procuraduría General de la Nación que tiene un sector propio de comunicación. El programa de radio se emite los días jueves de 12 a 13 en Radio Madres de Plaza de Mayo, y lo conduce Ari Lijalad y dos personas que trabajan en Atajo. El programa recoge las problemáticas de los barrios, hacemos entrevistas… La idea es que se repita en todas las radios comunitarias. Casi todas lo hacen, la Radio de Bajo Flores, en la villa 21 en la radio Caacupe o en la villa 31. Las estrategias de comunicación tienen tres niveles: el primero es lograr que el propio Poder Judicial sepa que este programa existe, para poder usarlo. Tenemos la necesidad de difundir hacia adentro del propio sistema. Esto es una lucha larga. La villa dentro de un ministerio público es todo un tema, ahí se va a criminalizar, no se va a ser amigable. Hemos salteado ese escollo y estamos logrando mucha aceptación. La Procuradora se acerca siempre a abrir e inaugurar los Atajos con nosotros. Eso genera una imagen fuerte hacia adentro de la Procuración, que la Procuradora acompañe el proyecto y vaya a las villas. Invitamos a los jueces y fiscales a dar charlas. Queremos que los funcionarios de primera línea acompañen estos procesos. Y esto es una lucha comunicacional, semiológica. El segundo nivel comunicacional tiene que ver con los medios más hegemónicos, gráficos, televisivos y radiales para la gente en general. La Nación sacó una nota muy elogiosa, el diario El Mundo de España también, Página 12, Tiempo Argentino, Infobae… mirá que a Gils Carbó le pegan, pero Atajo ha sido un programa bien visto por los medios hegemónicos. Y el último nivel son las herramientas de comunicación hacia los propios sectores sobre los que trabajamos.

¿Cómo influyó tu historia como hijo de desaparecidos en este programa?

La Procuradora me dio un margen para construir el programa y lo direccioné escuchando lo que ella quería, respetando el criterio que ella quería establecer. Es un programa que está vinculado con las políticas que esta procuradora lleva a cabo, sobre todo las políticas de empoderamiento legal, de memoria, verdad y justicia, de persecución a la criminalidad organizada. Busca fortalecer a los sectores sociales débiles para perseguir el delito grave. Mi historia está vinculada con la defensa de los sectores más débiles y me guío por eso. Si nosotros estamos trabajando con los sectores vulnerados, me interesa que la Proselac y la Procunar, que son las fiscalías especializadas en lavado de activos, narcotráfico y trata de personas, la otra parte del Ministerio que investiga a los peces gordos, actúen. Esa es la intención, no perseguir perejiles. Cambiar el paradigma y que el Ministerio esté dirigido a la criminalidad grave.