Oct 6, 2015 | inicio

La tercera edición de la Feria del Libro Heavy Metal de Buenos Aires se realizó el sábado 3 de octubre en el Centro Cultural La Imaginería de Boedo. Según relató su organizador Sergio “Gito” Minore, la idea surgió a partir de una mesa debate sobre este género, convocada en 2012: “Al organizarla veíamos que nos quedaba chica la mesa porque cada vez había más y más autores para invitar. Pensábamos: si invitamos académicos y escritores no podemos dejar afuera a los artistas plásticos, y si vienen ellos que también vengan los de los sellos independientes y los músicos, y también quienes hacen remeras, pulseras y toda la parafernalia heavy”, recuerda.

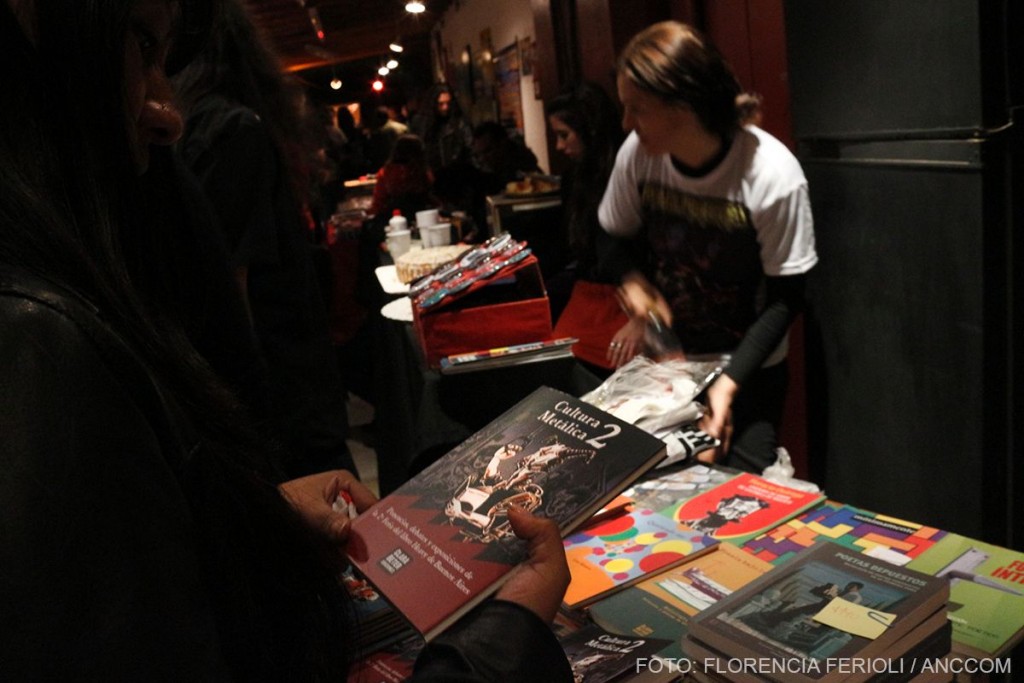

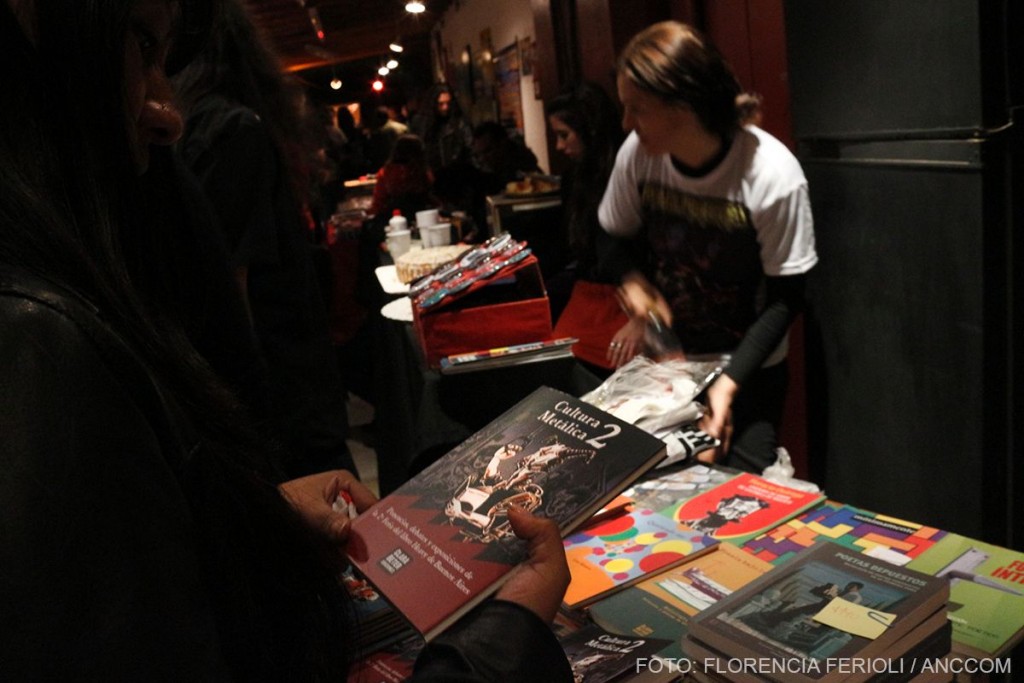

El centro cultural de la calle Treinta y Tres Orientales sonaba a metal. Bajo la autopista, el eco de los hierros en movimiento marcaba el ritmo para el armado de los puestos. Casi sin espacios libres, se preparaban para su exhibición los más variados objetos: pulseras de tachas, infaltables; pero también libros, revistas y fanzines. Según comentó Minore, “el hecho de que sea una feria surge como un espacio de intercambio de productos afines al Heavy Metal: libros, remeras, artesanías, discos pero también apela al intercambio de capital intelectual”. No es la simple reunión sino un lugar de difusión y discusión sobre cuestiones importantes acerca del Heavy en el país, “queremos darle legitimidad a un género y a un estilo literario que fue bastardeado por el estatus quo durante mucho tiempo”, agregó.

La tercera edición de la Feria del Libro Heavy Metal de Buenos Aires se realizó el sábado 3 de octubre en el Centro Cultural La Imaginería de Boedo.

En simultáneo con las calaveras, adornos y esculturas de hierro, discos emblemáticos y cuadros en exhibición, se desarrollaron presentaciones de libros y charlas debates. En especial en esta edición, se proyectaron dos trailers de películas próximas a estrenar: “Sueños de Rock”, de Alexis Jorquera y “Sucio y desprolijo”, de Paula Álvarez y Lucas Calabró. También se armaron mesas sobre medios alternativos en la difusión del Heavy, la historieta y el Heavy Metal -a cargo del ilustrador Isidoro Reta- y la recepción del Heavy en la Academia, con la presencia de Emiliano Scaricaciotti y Gustavo Torreiro, miembros del Grupo de Investigación Interdisciplinario sobre el Heavy Metal Argentino (GIIHMA). Ambos dictaron, hace unos meses, un seminario afín a este género en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A).

«Al organizarla veíamos que nos quedaba chica la mesa porque cada vez había más y más autores para invitar» relata Sergio Minore (alias Gito), autor del libro Cultura Mediatica 2 sobre la Feria Heavy Metal.

Un momento esperado por la gran concurrencia fue la mesa dedicada al rol de la mujer en el heavy metal argentino, coordinada por Minore junto a tres exponentes femeninas de diferentes actividades: la guitarrista Carina Alfie, quien integró numerosas bandas y participó en el último disco de Ricardo Iorio; Nuna Calvo, escritora especialista en rock y heavy metal, académica y becaria del CONICET; y la periodista Myriam Onchimiuk, quien además administra las páginas web de diferentes bandas del Heavy nacional. El debate disparó una premisa: en el origen del Heavy Metal mundial se tomaba a la mujer como un objeto de adorno, como ideario masturbatorio. Con el paso de los años, algunas concepciones fueron puestas en duda, dice Minore: “Veíamos que ese estereotipo femenino no se correspondía con lo que eran nuestras mujeres del heavy, se difundía su figura en un rol prostibulario, se las mostraba en tetas en las tapas de los discos. Era una imagen muy pasiva, ni como consumidora ni como hacedora de heavy metal”. Las tres invitadas coincidieron en que pese a este preconcepto, las mujeres dentro del heavy nacional participaron siempre desde un lugar activo -lejos de la concepción arcaica de la groupie-, como verdaderas protagonistas, sea tanto sobre el escenario como en la organización de recitales o en la difusión de discusiones académicas sobre el género. Ellas mismas dieron testimonio de accionar junto a la numerosa concurrencia femenina que había entre el público.

Los participantes circulaban entre stands que exponían los más variados productos -siempre bajo la temática Heavy-, inundando de remeras negras la sede del Centro Cultural. En ese escenario se conjugaba el estereotipo del metal, del que si bien los organizadores no reniegan, tampoco se contentan con aparecer identificados solo con una calavera hecha de hierro, una remera de Hermética, un CD de Malón o una serigrafía de Iorio.

Casi sin espacios libres, se preparaban para su exhibición los más variados objetos: pulseras de tachas, infaltables; pero también libros, revistas y fanzines.

El heavy metal argentino fue hijo maldito de la banda británica Black Sabbath, sin embargo grabó a fuego y metal su identidad nacional. No remitió a la oscuridad de aquellos años, siguió su estética, su marca, sus notas musicales pero habló del Pibe Tigre, del gil trabajador, del hipotecado, de la resistencia y la Nación. Así también lo entiende Minore: “La temática del Heavy nacional, por las características históricas en que surgió, fue siempre de denuncia y de retrato social crítico. En cambio, en Estados Unidos viró al placer sensual y en Europa hacia temáticas más escapistas, entorno a lo mágico como demonios, hadas o espadas”.

Por estas particularidades, la reivindicación metalera propone entender al Heavy local como fuente de debates y capital intelectual legítimo dentro de la cultura nacional. Como describe Minore, en un principio y por desconocimiento al Heavy se lo veía como violento u oscuro; pasado un tiempo (y con la lamentable ayuda de los medios de comunicación) esa concepción viró hacia la ridiculización: se difundió una idea del metalero-idiota que sólo grita, poguea y mueve la cabeza. “Ahora estamos empezando a aparecer de verdad, el estereotipo ´violento´ de los años 80 o 90 quedó en el ideario y sólo persiste como una imagen para ridiculizar, (por ejemplo el gordo heavy en la publicidad de Anaflex). Pero por suerte esto se está reformulando gracias al trabajo constante de nuestra parte alrededor de la cultura metálica”, reconoce Minore.

“La temática del Heavy nacional, por las características históricas en que surgió, fue siempre de denuncia y de retrato social crítico. En cambio, en Estados Unidos viró al placer sensual y en Europa hacia temáticas más escapistas, entorno a lo mágico como demonios, hadas o espadas”, relata Minore.

Promediando la jornada, se presentó el libro Cultura Metálica 2, de Clara Beter Ediciones, que resume las ponencias de la Feria del Libro del año pasado: “Lo consideramos como una especie de libro de actas respecto de las exposiciones y debates que se desarrollaron en este mismo espacio”, explica Minore y agrega que harán lo mismo en esta edición para aportar a los debates sobre el género, procurando que no se pierdan las temáticas a abordar, que puedan continuarse, discutirse y reformularse con el tiempo.

Ya entrada la noche los asistentes se congregaron hacia lo que finalmente es su razón de ser: la música. Como un ritual santo en el que los fieles esperan el alimento divino, el cierre de la Feria tuvo como broche de oro el acústico en vivo de Aonikenk, banda neuquina de gran difusión. Las calaveras, las tachas y el cuero resplandecieron más que nunca. Hundido bajo el frío cielo de cemento, autopista mediante, un eco lejano se oye orgulloso: “Aquí estamos, aquí seguimos: las brigadas metálicas”.

Sep 29, 2015 | destacadas

La historieta argentina goza de un reconocimiento internacional que fue ganado por la calidad de sus obras y el talento de sus artistas. Esta industria local que es requerida puertas afuera carecía de un organismo acorde con las necesidades y expectativas de sus profesionales. Por eso, cuando el pasado 10 de julio se reglamentó la Ley 27.067 por decreto 1329/2015, muchos artistas del dibujo, que participaron en su creación, comenzaron a creer en un Estado que viera a la imagen como parte del patrimonio cultural de una nación y que comience a actuar en consecuencia.

A través de la nueva normativa se funda el Instituto Nacional de las Artes Gráficas (INAG), dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, que funcionará a partir de 2016 y tendrá como fin fomentar, promover, proteger y difundir el arte del dibujo. También se crea el Registro Único de Artistas Gráficos, Agrupaciones y Asociaciones Afines, en el cual deberán inscribirse los trabajadores y colectivos con personería jurídica vinculados con el rubro. Entre las tareas asignadas al INAG estarán la edición de libros, revistas y publicaciones, la preservación del patrimonio histórico gráfico, la exhibición de obras nacionales y extranjeras, y la participación y creación de planes de estudio. Y dentro de lo que se define como arte gráfico, se contemplan a la ilustración, el dibujo humorístico y la caricatura, la historieta de humor y drama y el arte tipográfico.

Mariela Mosnaim, asesora legal de la Asociación de Dibujantes de la Argentina (ADA), consideró importante la norma no sólo por el aporte del dibujo a la cultura sino también porque supone un avance en la protección de derechos de los autores. Respecto a la realidad laboral reveló: “Los artistas gráficos viven situaciones de injusticia y descuido, cobran muy poco por su trabajo, la contratación es informal, no tienen aportes ni contribuciones jubilatorias (nota del r: y por el momento seguirán sin tenerlas), habitualmente se les exige que cedan los derechos de propiedad y muchos, incluso, los han perdido por las exigencias del mercado”. Por eso, agregó: “Resulta importante que puedan contar con un instituto que los apoye en sus emprendimientos y los ayude a profesionalizarse y difundir sus obras”.

“Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”, dijo el ilustrador Gustavo Mazali.

El ilustrador e integrante de la ADA Gustavo Mazali dijo: “Hay colegas que tuvieron que vender sus originales para poder comer”. Ni siquiera quienes gozaron del éxito del mercado han podido asegurarse su futuro, y ejemplificó con dos casos concretos. Uno es el de Pedro Seguí, cofundador de Rico Tipo (revista que en la década del cuarenta llegó a tener una tirada semanal de 350.000 ejemplares), quien enfermó y cuya esposa debió vender originales a turistas extranjeros en Caminito, La Boca, para afrontar el tratamiento médico. Y otro es el de Pedro Vilar, portadista de María Elena Walsh en la década del setenta, que tuvo que vender algunos originales de esos dibujos para poder solventar sus gastos.

Paradójicamente, la ley recientemente reglamentada no contempla el motor originario que le dio impulso al reclamo: el derecho a la jubilación. Justamente, Poly Bernatene, ilustrador y encargado de Prensa de la ADA, dijo: “Dibujantes Trabajando nació buscando el propósito de una asignación para casos especiales, ya que desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de grandes maestros que terminan en la pobreza y el olvido”. Según subraya, la iniciativa motivó que se reúnan los distintos nucleamientos de dibujantes en un solo grupo. Fue así como se unificaron en la ADA, el ente más antiguo del dibujo, que dejó de lado su tradicional elitismo y actualmente congrega también al Foro de Ilustradores, Banda Dibujada, Dibujantes Trabajando y otras agrupaciones independientes. La unificación fue relevante para potenciar fuerzas ya que, como dijo el ilustrador Juan Manuel Terradas, la profesión “es un trabajo medio ermitaño”. Mazali, que tiene altas chances de dirigir el INAG, completó: “Nos dio la posibilidad de pensarnos mejor frente a las autoridades”.

El plan original de los artistas presentado a distintos diputados contemplaba el derecho a jubilaciones y pensiones. Sin embargo, la propuesta no avanzó en las comisiones legislativas. Por eso, los artistas decidieron apoyar y debatir sobre el proyecto de la diputada María del Carmen Bianchi (FPV), el cual no tenía a la renta por retiro como prioridad.

La renta especial fue finalmente desestimada también porque, de acuerdo a Mosnaim, “es muy difícil incorporar en el Presupuesto Nacional un gasto adicional que no estaba previsto, cuando aún el sector no tiene suficiente fuerza”. En ese sentido, Lito Fernández, veterano dibujante que desde los 13 años trabaja en el mundillo de la historieta, afirmó: “Hay cosas que no pueden postergarse, para los que están ahora ni para los futuros que se vienen”. Debido a esto el próximo paso será pujar por la creación de una Caja Compensatoria, “así los recursos provendrían ya de los propios dibujantes, no del Estado, y con ella se buscará la forma de que se generen dentro del sector los fondos que se destinarán en un sistema solidario a quienes se encuentren desprotegidos a la edad de jubilarse”, añadió Mosnaim, que también estará vinculada como consejera del INAG.

No obstante las cuentas pendientes, los dibujantes convienen en que la norma, directa e indirectamente, es un paso importante para los artistas de la imagen. En palabras de Mazali: “Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros (los dibujantes) vamos a estar a cargo de la institución”. El ilustrador Juan Manuel Terradas lo sintió como “un gol de media cancha”, pero advirtió: “No hay que dejarse estar y hay que desarrollar y expandir el mercado”. Mosnaim, por su parte, señaló la buena predisposición de la Secretaría de Políticas Socioculturales del Ministerio de Cultura, cuyos dirigentes ya “prometieron incluir al INAG dentro del presupuesto para el 2016”.

Y ya por fuera del INAG, Bernatene valoró lo positivo del crecimiento de la ADA, “una agrupación que representa al sector de artistas gráficos en pos de mejoras y reconocimiento de su profesión, por eso es un buen momento para sumarse y ser parte del cambio”.

«Lo que esperábamos, lo logramos; y nosotros vamos a estar a cargo de la institución”, expresó Mazali en su estudio.

De acuerdo con la normativa, no es requisito indispensable integrar ninguna asociación para registrarse. Pero “como decía (Enrique) Breccia: ‘una golondrina no hace verano’”, recordó Fernández, y añadió: “Estamos luchando con un montón de golondrinas, pero hay algunas que están quedando rezagadas. Espero que estas no caigan del vuelo, sino que aterricen y pasen los últimos días los mejor posible”.

Será momento entonces de esperar las designaciones de autoridades y de materializar la letra impresa. Para ello, Mosnaim resaltó la importancia de “saber con qué presupuesto se contará, porque es fundamental tener recursos para que el instituto resulte operativo”. Así la Ley 27.067 será una primera viñeta para una industria nacional de la imagen más próspera, que proteja a sus principales hacedores, los artistas del dibujo.

Actualización 30/09/2015

Sep 29, 2015 | inicio

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición que poseen entre el 6 y el 7 por ciento de la población argentina, según la Fundación TDAH. La entidad calcula que en el ciclo primario argentino dos niños en cada grado cursan con este problema. Sin embargo, las escuelas todavía parecen reticentes a trabajar con ellos de manera integrada. A más de una familia que se encuentran en esta situación, los directivos les sugieren pasar a sus hijos a otra institución “que esté más preparada para lidiar con él”. De esta manera, estos chicos pasan de establecimiento en establecimiento sin encontrar una solución para mejorar su rendimiento escolar.

Medicar a niños y niñas como modo de reprogramar conductas consideradas “fallidas” es el camino que eligen algunos médicos, en medio de una red que incluye a psicólogos, maestros y padres. El manual que los orienta es el famoso DSM, un documento concebido en Estados Unidos que se aplica en casi todo el mundo con la fuerza de una ley. El texto define los trastornos mentales y establece una clara separación entre las conductas que se consideran normales y aquellas que que no. La socióloga e investigadora del CONICET Eugenia Bianchi plantea que, a partir de un determinado momento, todo lo anormal empezó a ser interpretado como patológico, y por eso la vía de la medicalización apareció como la “solución” a muchos problemas.

Para el manual DSM todos los problemas de la infancia y la adolescencia (autismo, hiperactividad, falta de atención y de concentración) tienen una raíz biológica o genética. Cualquier conducta que se aleje del patrón “normal” es interpretada en términos de trastorno. La punta del iceberg es el famoso TDAH, que muchas veces es diagnosticado cuando un chico se muestra inquieto o desatento. Lo que este manual no tiene en cuenta son los factores sociales, ambientales, familiares y los contextos en los cuales los niños y niñas crecen y se desarrollan. La psicóloga Gabriela Dueñas es uno de los mayores referentes a nivel nacional en el tema y ha escrito varios libros al respecto. Según ella, “el manual DSM dice explícitamente que a ninguno de estos trastornos hay que buscarle variables de carácter vincular, ligados a la crianza o a lo pedagógico escolar. O sea, padres y maestros: ustedes no tienen nada que ver con los chicos que hoy tenemos, ellos nacieron con deficiencias en los neurotransmisores de origen genético. Esto es muy funcional porque te corre del lugar, te des-involucra, te des-responsabiliza y más bien te pone en el lugar de ser una víctima de lo que te tocó: que te naciera un chico con estas fallas”.

En Argentina, la actual Ley de Salud Mental es el resultado de una larga lucha para ajustar la normativa a una visión más amplia de los conflictos en la infancia y juventud. Lo que se buscaba era no seguir el camino planteado por el DSM. La norma sancionada en 2013 se posiciona a nivel mundial como una ley de avanzada.

«El TDAH no tiene ningún marcador bioquímico ni genético», asevera el neurólogo León Benasayag.

¿Existe?

León Benasayag es médico neurólogo de niños y adultos y postula que uno de los trastornos más diagnosticados en la infancia, el TDAH (o déficit de atención), simplemente no existe. “El TDAH no tiene ningún marcador bioquímico ni genético; la prueba de que no existe está en que el diagnóstico se hace con una prueba llamada Test de Conners, donde lo único que se le pregunta al padre es si el niño es inquieto o desatento. Con esa base, lo que se hace es vender anfetaminas. Entonces los padres quedan contentos porque la intranquilidad del chico está originada por una causa genética, y todos los demás factores desaparecen”. Benasayag dice que el déficit de atención, más que un trastorno, “es una entidad que sirvió para justificar diagnósticos falsos, criterios medicamentosos, psicopedagógicos y psicológicos, de una industria que mueve millones de dólares”.

Graciela Del Valle, psicopedagoga desde hace 27 años, coincide con León Benasayag. Ella explica que existen variadas alternativas de tratamiento que no implican fármacos y sugiere: “el síntoma necesita ser interpretado, no acallado. Una buena terapia individual y familiar –desde el punto de vista psicoanalítico- es prioritaria, así como consultar a pediatras que descrean de la medicación, para evitar que esos niños lleguen a convertirse en futuros farmacodependientes”. Por lo pronto Del Valle también propone que los niños con desordenes de atención concurran a escuelas con matrícula reducida, sin alta exigencia académica “que sea inclusiva y tolerante para dialogar con la familia y los profesionales que atiendan al niño con el objetivo de pautar en conjunto horarios, expectativas y estrategias de enseñanza acordes al tratamiento”.

El problema es que, según profesionales que investigan la temática, en la práctica sucede algo muy distinto a los ideales de la ley. Muchas veces se aplica la visión biologicista del DSM. Escuchar a los chicos y chicas y no etiquetarlos con siglas es uno de los objetivos de los opositores al manual. Para ellos, la información genética es un dato más y no como un hecho irreversible. La psicologa Gabriela Dueñas plantea que “tenemos que ser muy prudentes cuando patologizamos conductas en la infancia porque eso puede hacernos creer, erróneamente, que la infancia es algo determinado genéticamente, cuando sobran evidencias científicas, incluso desde el campo de las neurociencias y de la genética, de que la niñez es pura construcción y pura posibilidad”.

Siguiendo los pasos del manual, los chicos terminan etiquetados. Dueñas dice que “entonces para tenerlo en la escuela común, se requiere de un certificado de discapacidad, un acompañante terapéutico, una maestra integradora. Todo esto hace que el niño termine señalado como “el enfermo” o “el discapacitado”. Hay un dato interesante sobre el aumento de solicitudes de certificados de discapacidad mental en niños en los últimos años por trastornos mentales. La fuente es en base al registro nacional de personas con discapacidad. Por ejemplo, en la franja etaria de chicos de 5 a 9 años, en el año 2009 se solicitaron 25 certificados de discapacidad mental; en el 2010 la cifra subió a 2.234 solicitudes; en el 2011 se solicitaron 4.381 certificados; en el 2012 fueron 7.469 solicitudes; en el 2013 se solicitaron 10.325; y en el 2014 se tramitaron 12.285 certificados. Si nosotros no advertimos esto y no hacemos algo, dentro de muy poco vamos a tener una sociedad conformada por trastornados mentales. Es una auténtica epidemia y va en aumento, de la mano del aumento de la importación de drogas y la venta de drogas psicoactivas para niños”.

Argentina tiene una Ley de Salud Mental avanzada y, además, participa hace cuatro años de la campaña mundial “STOP DSM”, que se sostiene en España, Portugal, Francia y Brasil, y a la que han suscripto diferentes asociaciones profesionales en el país. Bianchi afirma que “desde un posicionamiento de defensa del derecho a la salud y a la salud mental en los niños, estas asociaciones denuncian que la utilización del DSM para el diagnóstico de las denominadas ‘patologías mentales infantiles’, constituye, además de una violación a la Ley Nacional de Salud Mental, una contravención a la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.

¿Quién se hace cargo?

Por su parte, los niños TDAH tampoco reciben respuestas de las obras sociales, dado que no cuenta con cobertura para todos los casos. Esta situación dificulta la continuidad de los tratamientos, que generalmente implica gabinete psicológico-psicopedagógico, maestras integradoras, consultas neurológicas, terapia familiar y en algunos casos medicación. En 2014, los diputados Julio Martínez y Héctor Olivares presentaron un proyecto de ley en el Congreso Nacional para asegurar la gratuidad de los tratamientos por TDAH pero un año después aún no se ha trabajado ni siquiera en comisiones.

Hace cuatro años se sancionó en Mendoza la ley que crea el Programa Provincial de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Esta ley fue tomada como modelo para el proyecto impulsado por los diputados Martínez y Olivares, que propone un plan de acción nacional basado en la promoción, detección precoz y tratamiento con el objetivo de mejorar el rendimiento de los chicos en el aula y “garantizar al niño TDAH el acceso a una educación acorde con sus capacidades y habilidades, que le permita insertarse en su medio social y desarrollar sus potencialidades cognitivas”. Esto implica, tal como lo detalla el documento, que se inscriba al tratamiento del TDAH dentro de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) para obras sociales y empresas de medicina prepaga de nuestro país. De esta manera se garantizaría la cobertura a estos niños y sus familias.

Lo cierto es que en la actualidad los padres de niños TDAH no solo deben luchar contra las instituciones educativas que son reticentes a recibir a sus hijos, sino también enfrentarse a las obras sociales que evaden la responsabilidad de cobertura de estos tratamientos. Al respecto, el diputado Martínez aclara: “El espíritu del proyecto es que se incluyan todos los tratamientos disponibles al momento en que se sancione la ley y que el Ministerio de Salud pueda ir reglamentando cuales se incorporarán al Programa Médico Obligatorio, lo cual siempre involucra un proceso de negociación con las obras sociales y prepagas”.

Graciela Bartomeo, psicopedagoga que dirige la Fundación TDAH, indica que no todos los diagnósticos de déficit de atención tienen como tratamiento la medicación. Afirma que existen otras alternativas basadas en tratamientos “multimodales”, donde se integra un médico clínico, consultas neurológicas, gabinete psicopedagógico y psicológico así como herramientas de focalización del niño tanto en la escuela como en el hogar: “Son tratamientos largos y si los padres no tienen la posibilidad de que alguien les dé una mano con los costos, finalmente se abandonan”, aclara.

Bartomeo opina que esta inacción se debe a que el problema en los niños no es visible: por ejemplo se procura que los niños con síndrome de Down, problemas motrices o hipoacúsicos no asistan a escuelas especiales sino que sean integrados a las aulas normales, “pero al no tener síntomas físicos evidentes, el alumno con TDAH cursa como un maleducado, un caprichoso o un vago y no se lo toma como alguien con un trastorno”.

Según la psicopedagoga,“los niños con déficit de atención deben cursar en escuelas normales ya que este trastorno no es considerado una discapacidad”. Las características de este trastorno son muy diversas, en términos generales se trata de un problema neurobiológico innato y con una carga genética importante, persistente a lo largo de la vida. EL TDAH afecta en el rendimiento escolar debido a la corta capacidad de atención de los chicos que, a su vez, manifiestan escaso control de los impulsos, baja autoestima y dificultades de adaptación.

«Al no tener síntomas físicos evidentes, el alumno con TDAH cursa como un maleducado, un caprichoso o un vago y no se lo toma como alguien con un trastorno”, expresa la responsable de la Fundación TDAH.

Dos chicos por aula

La Fundación estima que en cada aula de escuela primaria hay por lo menos dos niños que presentan esta condición, advierte, además, que por desconocimiento de las autoridades escolares, los niños con TDAH son estigmatizados como alumnos caprichosos. En verdad, por la patología enfrentan diariamente dificultades para mantener la concentración, son desorganizados, se distraen fácilmente, olvidan las cosas y suelen tener baja tolerancia a la frustración.

Liliana Schre y Mario Benítez son los padres de Juan Gabriel, de 7 años, quien fue diagnosticado con TDAH y desde ese momento asumieron la tarea de buscar el tratamiento adecuado. La madre comenta que por falta de información institucional las escuelas no tienen conocimiento acerca de este trastorno: “Las maestras no están capacitadas para tratar con chicos como Juan, no saben cómo lidiar con ellos, lo único que quieren es sacárselo de encima”. Pese a seguir un tratamiento, Juan y otros niños se ven obligados a responder a las expectativas académicas sin tomar en cuenta las dificultades que conlleva este trastorno. Los maestros -agrega- suelen sugerirles a los padres proceder con más límites en la casa, más atención a las tareas y mayor exigencia en la conducta, cuando en realidad se necesita un tratamiento que combine estrategias diferenciales en el aula y contención psicológica, además de la obvia tarea de guiar y contener al niño en el ámbito familiar. Para la especialista, elevar la exigencia no resulta bueno para estos niños y termina por perjudicarlos: “Se debe trabajar en conjunto pero hay que resolver lo que es de la casa en la casa y lo que es de la escuela en la escuela”, subraya Schre.

En términos generales, los desórdenes de atención comienzan a hacerse evidentes en la edad escolar. Según Bartomeo, “la gran mayoría de las consultas que se reciben en la Fundación son por sugerencia de la escuela”. No obstante, las autoridades escolares parecen no tener información suficiente sobre el TDAH que permita garantizar a estos niños una educación integrada, ya que hoy no existe en nuestro país una ley nacional que establezca cómo debe brindarse este tratamiento ni tampoco qué medidas debe tomar el sistema educativo para poder trabajar con ellos.

Los padres que consultan sobre TDAH se encuentran con muchas contradicciones tanto en el tratamiento como el diagnóstico. Pareciera que según quien evalúe al niño los pronósticos varían y las familias quedan presas de diferentes opiniones según el profesional al que concurran. Liliana Schre explica que ya en jardín de infantes las maestras de Juan la citaban constantemente para comentarle situaciones en que el niño no se comportaba: “En salita de 4 su señorita me dijo que lo notaba disperso, que no se quedaba ni cinco minutos sentado en su sillita. Ahí lo llevé al pediatra y éste me derivó con una neuróloga. Ella a partir de unas pocas preguntas y sin mandarle a hacer ningún estudio lo diagnosticó y me dio una orden para consultar un psicólogo”, situación en la que continuó durante seis meses, en lista de espera y con las seis sesiones autorizadas por su obra social, “le bastaron sólo cuatro sesiones al psicólogo para decirme que la neuróloga estaba loca, que Juan no tenía nada y que su comportamiento era una respuesta a la falta de límites, así terminamos el jardín, sin saber nada en concreto”.

Mientras tanto, los niños se escolarizan mal, se frustran, no sociabilizan y son estigmatizados. Los padres se frustran también, pierden las esperanzas y obtienen como única solución cambiar a su hijo de escuela, una y otra vez, rogando encontrarse con una maestra comprensiva y abierta a escuchar las recomendaciones de los profesionales en el tema.

Bartomeo indica cómo puede ser la reacción de los padres al saber que tienen un hijo TDAH: “Hay algunos padres que no le dan importancia al diagnóstico pero la gran mayoría primero se asustan y no entienden, pero finalmente te dicen con alivio: ‘¡Por fin sabemos que tiene!´ Porque no hay nada peor que no saber qué le pasa, verlo sufrir y no poder ayudarlo”.

Liliana Schre y Mario Benítez pasaron por momentos como este: Juan Gabriel toma medicación hace poco pero también el tratamiento se compone de maestra integradora, reducción de horario escolar, psicólogo y, por supuesto, trabajo y contención en la casa. Pese a todo, los papás de Juan comentan que desde afuera sólo salta a la vista el tema de la medicación y resulta complicado explicar a quien no convive con un niño TDAH lo arduo que es el día a día: “Es súper difícil, parece pecado darle medicación a un chico. Todos piensan que a nosotros nos encanta medicarlo, me tratan de intolerante, de loca y me acusan de que quiero ver a Juan ‘dopado’. A Juan nada lo tranquiliza, se levanta y se acuesta hiperactivo, hace deporte y sigue igual. A la gente le encanta juzgarnos pero nadie se pone en nuestra situación”.

Ante el vacío institucional y la poca información sobre el tema, Schre decidió hace un tiempo abrir un grupo en Facebook para compartir experiencias con otros papás de niños con TDAH: “TDAH y yo – Argentina”. De esta manera, pueden ayudarse mutuamente en temas cotidianos y tener un respaldo aunque sea virtual a una situación en la que, por un lado, no son escuchados por la instituciones, y por otro, se ven juzgados por gran parte de la sociedad. El tratamiento para personas TDAH es largo y como explica Bartomeo “no existe una cura porque no es una enfermedad, sino que se controla con el tiempo”, y aclara que suele verse a la medicación de los niños como una medida fácil pero en realidad sólo se recomienda en situaciones graves, ya que en casos más leves se apunta que el paciente pueda focalizar y evitar perder su atención mediante diferentes técnicas psicopedagógicas que la maestra y el niño deben pautar en el aula. Esto sumado al seguimiento psicológico y familiar permite “reeducar al paciente y en la gran mayoría de los casos se logra cubrir las falencias naturales”.

Actualización 30/09/2015

Sep 29, 2015 | destacadas

El intento por recobrar uno de los siete cines que tuvo La Paternal nació al calor de los movimientos que produjo la crisis del 2001. Durante casi 15 años se han presentado cuatro proyectos de ley en la Legislatura porteña sin que ninguno alcanzara a concretar su meta: reabrir el espacio que funcionó desde 1920 a 1969 y por donde pasaron artistas de la talla de Carlos Gardel, Luis Sandrini, Tita Merello y las hermanas Legrand. En todo este tiempo cambiaron las personas que llevan adelante la pelea y los partidos políticos que la han apoyado, pero el reclamo continúa.

La presentación más reciente en la sede parlamentaria fue realizada a principios de 2015 por Norberto Zanzi, referente de la ONG Grupo Taricco. El proyecto contempla declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Av. San Martín 2377. En términos financieros, el Gobierno porteño sólo se comprometería a adquirir el edificio de 938 metros cuadrados, tasado en un millón de dólares, mientras que la puesta en valor y los gastos corrientes de administración correrían por cuenta de la asociación vecinal. “El gasto para el Gobierno porteño es insignificante. Para hacer las florerías en Chacarita gastaron un millón y medio de pesos. Los beneficios sociales de cada obra son incomparables entre sí. Nuestro pedido es más bien una inversión”, indicó Zanzi a ANCCOM.

La programación del recuperado Cine-Teatro sería decidida por una junta honoraria compuesta por un representante del gobierno porteño, uno de la Legislatura, uno de la Comuna 15, tres del Grupo Taricco y cinco de asociaciones del barrio (cooperadoras escolares, medios de comunicación, centros culturales o religiosos, clubes deportivos y asociaciones de comercio). Zanzi admite que no cuentan con los recursos monetarios para afrontar la recuperación. Por eso reconoce que a futuro están abiertos a negociar una explotación temporal compartida con privados. “Lo que descartamos es una compra total, como en el caso del Gran Rivadavia, o que intervenga completamente un organismo estatal, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) o el Cultural San Martín porteño, que administra el Complejo 25 de Mayo. De cualquiera de las dos formas los vecinos no podríamos participar”, adelanta.

Los reclamos por la re-apertura del cine Taricco llevan quince años. La más reciente fue a principio del 2015 y fue presentada por el referente de la ONG Grupo Taricco.

El expediente 933-P-2015 ingresó el 6 de mayo de a la Comisión de Cultura. El PRO cuenta allí con 7 de los 13 integrantes y con la presidencia, a cargo de Lía Rueda. A pesar de que reglamentariamente sus diputados deben reunirse dos veces por mes, apenas lo han hecho en dos oportunidades en todo el año. El martes 1º de septiembre sus asesores acordaron en pedir un informe actualizado del estado del edificio que desde la década de 1990 está abandonado y tapiado.

En 2012, dos arquitectos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ya habían realizado una inspección técnica. La resolución N° 513 concluyó que resultaba factible reutilizar el lugar para actividades culturales y puso en conocimiento de ello al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, al de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y a la propia Lía Rueda, ya presidenta de la Comisión de Cultura. Tiempo después, la cartera de Cultura realizó una inspección por su cuenta que llegó a conclusiones similares.

El proyecto cuenta con la adhesión de legisladores de todos los bloques, excepto el PRO. El diputado macrista Oscar Moscariello indicó a ANCCOM que su bancada no había podido saldar aún el debate.

Cuando más cerca se estuvo de lograr el objetivo fue en 2005. De hecho, se aprobó en la Legislatura y se promulgó la Ley N° 1837, que establecía la expropiación del predio y tenía un plazo de tres años para ejecutarse. Sin embargo, la medida quedó sin efecto: ninguno de los tres Jefes de Gobierno que hubo desde entonces -Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri- llevó adelante la medida.

Fue necesario realizar un nuevo agrupamiento, con otras personas, y recién en 2011 los vecinos interesados lograron presentar otra vez el proyecto. En 2013 fue aprobado en la comisión de Cultura y pasó a la de Presupuesto y Hacienda. Pero como la composición de la cámara cambió en diciembre, luego de las elecciones, por reglamento regresó a la comisión de origen, donde no prosperó.

Mientras tanto, los miembros del Grupo Taricco se mueven en el barrio. Realizaron cuarenta actividades en la calle, con talleres de tango, teatro, folklore, murgas, y contaron con el apoyo del trompetista José Piazza, del periodista Osvaldo Bayer, de la banda Los Parraleños y del cantante Pablo Ruiz. Además, un muralista estadounidense realizó una pintura en la fachada: un yaguareté, especie en extinción, como metáfora de la desaparición de los cine-teatro barriales. Los vecinos ya lograron que el gobierno quitara el cartel de “Supercoop”, que databa de la época en la que el sitio se había convertido en la sede de un supermercado.

Flamante

La lucha por la reapertura del Cine Gran Cuyo es más reciente. Comenzó en junio de 2014 y es impulsada por instituciones del barrio de Boedo, encabezadas por la Asociación Todos por la Plaza de Boedo y por el Club Cultural La Minga. Sus integrantes comprobaron que el edificio se encuentra en perfectas condiciones y en agosto de 2015 empezaron a recolectar firmas para respaldar la iniciativa.

Se han iniciado conversaciones con el Estado Nacional para la recuperación del cine Gran Cuyo.

A diferencia del Taricco, se han iniciado conversaciones de manera directa con el Estado Nacional. Ariel Direse, coordinador del Programa de Digitalización de Salas Cinematográficas del INCAA, confirmó el interés del instituto para ponerse a cargo del rescate de la sala ubicada en Boedo 848 -donde hoy funciona una iglesia evangélica- y darle un uso similar al espacio Gaumont. De todos modos, reconoció que el proyecto recién se encuentra en estado embrionario y que otros funcionarios del gobierno nacional evalúan el modo en que se harán del lugar.

Otra arista que favorece la cruzada es que los vecinos lograron contactar a los dueños del predio, quienes aceptaron recibir una propuesta estatal. Según comentó Patricia Roselló, miembro de la Asociación Todos por la Plaza de Boedo, las partes están negociando. En este sentido, las áreas que han acogido la inquietud son la Subsecretaría de Promoción de Derechos Culturales y Participación Popular, dependiente del Ministerio de Cultura, y la Subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil, bajo la órbita de Presidencia de la Nación.

Hoy funciona una iglesia evangélica en el sitio del cine Gran Cuyo, que cerró sus puertas en 1992.

Inaugurado en noviembre de 1945, el Gran Cuyo fue parte del programa de estrenos simultáneos con las salas del Centro de la ciudad hasta que en mayo de 1992 cerró sus puertas. Desde 1916, el barrio contó con más de diez salas, entre las que se pueden mencionar los cines Los Andes, Alegría, Mitre y Nilo, entre otros.

Las luchas por el Taricco y el Gran Cuyo tienen aún camino por recorrer y su destino es incierto. Cuentan con la inspiración de varios casos exitosos en los últimos años: El Progreso, en Lugano; el Cine-Teatro 25 de Mayo, de Villa Urquiza; el Cine El Plata, en Mataderos; y el Gran Rivadavia, de Floresta. También hay otros barrios que llevan adelante su reclamo por la reapertura del Cine Teatro Urquiza, en Parque Patricios, y el Cine Aconcagua, en Devoto. Un dato que merece ser tenido en cuenta es que en el primer semestre de 2015 se vendieron 25 millones de entradas en las salas argentinas. De mantenerse la tendencia, el total anual superaría a las 47 millones de tickets registrados en 2013 e incluso podría acercarse a las 55 millones de 1986, récord de las últimas tres décadas.

Actualización 30/09/2015

Sep 16, 2015 | inicio

Baja costura, escrita por Soledad Galarce y dirigida por Mariano Caligaris, devuelve al teatro su función primigenia: la crítica social. Presentada por primera vez en 2011 y reestrenada a principios de este mes, cuenta la historia de dos jóvenes diseñadoras de clase alta que se sirven de un taller clandestino para fabricar sus prendas.

La obra tiene el apoyo de la cooperativa La Alameda –que lucha contra el trabajo esclavo– y es interpretada por Moyra Agrelo y la propia Soledad Galarce en los papeles de Delfina y Catalina.

El público entra a la sala y se encuentra con moldes, hilos, telas y máquinas, como si en vez de un teatro ingresara en un taller. Las dos protagonistas bailan y festejan vestidas con alta costura, cuando de golpe se deben enfrentar a la realidad: una faja de clausura que las hará volverse, paulatinamente, en las costureras de su propia maquila.

Luego vendrá la alienación, los restos de comida rancia que sus trabajadores les dejaron hace apenas unas horas y el polvo que irá llenando sus pulmones. “Elegí la problemática porque tiene que ver con mi contradicción: yo soy vestuarista y disfruto de la ropa y de la moda como expresión de una sociedad. Sin embargo, se le contrapone lo que hay detrás y allí es donde empiezan a surgir las preguntas”, afirma Soledad, quien por su trabajo tomó contacto con una costurera peruana y en ese momento nació Baja costura.

“Elegí la problemática porque tiene que ver con mi contradicción: yo soy vestuarista y disfruto de la ropa y de la moda como expresión de una sociedad. Sin embargo, se le contrapone lo que hay detrás y allí es donde empiezan a surgir las preguntas”, afirma Soledad Galarce

“Cuando la conocí, ella trabajaba en un sótano en el barrio de Once donde había entre cuarenta y cincuenta máquinas. La gente alquilaba las mesas, dos metros cuadrados para cada uno, y en ese sótano gigante comían. De repente, se tiraban a dormir, y también había nenes. Estaban todo el día ahí adentro, no había ventanas, sólo un ventilador en una esquina”, recuerda.

A Soledad la impactó ver ropa de primeras marcas en esas mesas, pero más enterarse cuánto ganaban las mujeres. “Por una prenda que salía 300 pesos, les pagaban 2. Ni siquiera un 10 por ciento”, afirma.

La obra comienza mostrando los prejuicios de las dueñas del taller, que despiertan las risas de los espectadores, y termina con fragmentos audiovisuales y documentales de trabajadores bolivianos que pudieron liberarse de la esclavitud. “Las máquinas de coser, las telas, las tijeras, todo esto, además de ser un material cercano, me parecía teatralmente interesante.

Al principio fue un ejercicio estético pero luego empezamos a investigar y entonces apareció el tema de los talleres clandestinos”, puntualiza Soledad, para lo cual se vinculó con la organización La Alameda.

Guillermo Conde, militante de la organización y ex trabajador de la fábrica Soho, explica que lo que puso al tema en el tapete público fue el incendio del taller clandestino de Luis Viale 1269, en Caballito, ocurrido en 2006, en el que murieron dos adultos y cuatro niños, todos de origen boliviano.

Desde entonces fueron denunciadas 113 marcas ante la Ciudad y la Defensoría del Pueblo. ¿Quiénes tendrían que actuar? La Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control, las dos dependientes del Ejecutivo porteño.

“El problema está desviado –sostiene Conde– porque la justicia sólo realiza allanamientos pero nadie sabe qué pasa con los costureros que terminan en el taller del primo, del cuñado, del hermano… Es un ´hacer como si´”. Conde se queja de la falta de políticas de Estado que ayuden a las víctimas y de que ningún empresario vaya preso. Después del incendio de 2006, La Alameda presentó en la Legislatura porteña el proyecto de Ley de Auditoría de Marcas pero aún está en comisión.

Con esta normativa, según Conde, se acabaría el círculo vicioso de delito organizado que permite la existencia de los talleres clandestinos que se nutren, sobre todo, de inmigrantes bolivianos. “Les ofrecen el paraíso. La primera coima que tienen que pagar es la del micro especial que los trae sin escala hasta Buenos Aires. Pasan por la frontera y siete provincias. Los bajan a todos en Liniers, los distribuyen en remises y cuando llegan a los talleres les sacan el documento. Los primeros sueldos son para costear la comida y el viaje”, relata Conde y agrega: “Hay perversamente una doble manipulación porque vienen con la familia y por eso no pueden hacer nada para irse. Están indocumentados y con miedo porque les dicen que acá la policía deporta”.

«Baja costura», escrita por Soledad Galarce y dirigida por Mariano Caligaris, devuelve al teatro su función primigenia: la crítica social.

Un costurero en blanco, por hora, debería cobrar unos 60 pesos. “¿Cómo hacen los dueños de las marcas para que ninguna prenda, por unidad, les salga más de 10? Nadie se lo pregunta porque lo que no se quiere discutir es la cadena de valor, que es una cadena de valor trucha sobre la base de los costureros en negro.

Dentro del convenio colectivo aparecen unos 30 mil costureros. Con esa cifra no podría abastecerse ni La Salada”. Soledad Galarce opina que hasta los años 80 años existía una industria textil medianamente formal, pero en los 90 “se estableció lo trucho como las reglas del juego”, y esto vale para las condiciones de los empleados.

“Hay cooperativas que promueven el trabajo en blanco pero son poquitas, unas veinte nomás. La situación debe cambiarse con política. El triángulo del horror son la policía, los empresarios y el Estado, y el problema además es local y global”.

La obra de teatro incluye en la dramaturgia escenas de explotación: desde el incendio en la Triangle Shirtwaist en Nueva York, el 25 de marzo de 1911, cuando 123 trabajadoras de la confección murieron calcinadas porque las puertas de salida estaban cerradas, hasta el caso de Bangladesh, donde hoy decenas de grandes marcas multinacionales utilizan mano de obra esclava –mujeres y niños en su mayoría– para los productos que después venden a valores astronómicamente superiores en el primer mundo.

La autora y protagonista de Baja costura considera que “últimamente no se ve mucho teatro de denuncia” y apuesta a movilizar a los espectadores: “Si vamos a hacer una obra más, por lo menos que sirva para hablar de algo”, destaca.

Baja costura se presenta los sábados a las 20.30 en el teatro La Casona Iluminada (Corrientes 1979). Actualizada 15/09/2015

La obra tiene el apoyo de la cooperativa La Alameda –que lucha contra el trabajo esclavo– y es interpretada por Moyra Agrelo y la propia autora, Soledad Galarce