Oct 20, 2015 | inicio

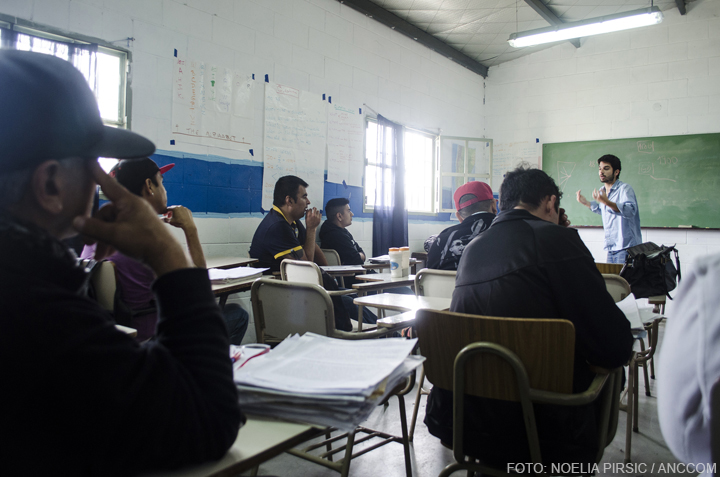

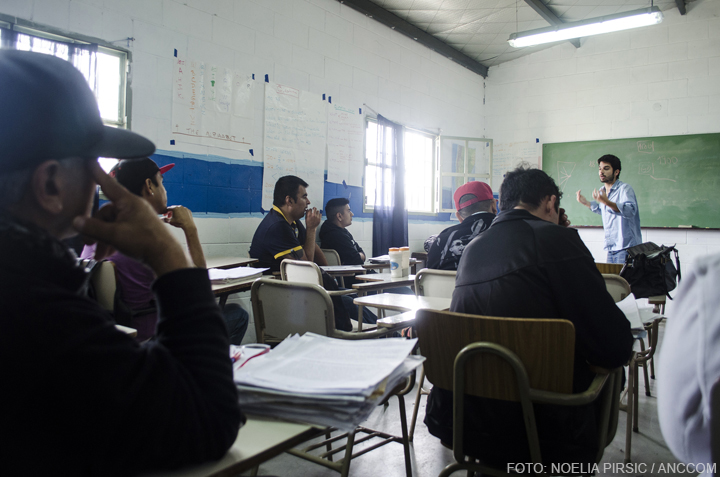

Tres hombres toman mate y ordenan las fotocopias de un texto de Foucault. Diez de la mañana, hora en la que comienzan las clases. El espacio, la biblioteca de la Centro Universitario San Martín (CUSAM). La escena, la Unidad 48 del Penal de José León Suárez.

Diego Tejerina, Antonio Sánchez y Luis Alberto “Mauro” Aguilera tienen algo en común: están privados de su libertad hace más de diez años. Ellos mismos se autodefinen como una consecuencia de la década de 1990: “Somos los marginados y fuimos etiquetados. Uno siempre fue el negro villero, el delincuente. Nos sentimos excluidos porque eso que te dicen se naturaliza en tu interior. Ahí es donde está la importancia de la educación: desnaturaliza”, destaca Diego Tejerina a quien le falta un final y la presentación de su tesis de recibirse de sociólogo en el CUSAM.

En el Penal de José León Suárez, están las unidades 46 y 47 –mixtas- y la 48. Las tres encuentran en el CUSAM un espacio educativo con autonomía universitaria en la que no solo sesenta hombres privados de su libertad estudian Sociología; sino también, otros cien practican y aprenden diferentes talleres y oficios: encuadernación, panadería, edición y radio. Incluso, tienen un programa radial, La Palabra es libertad, en FM Reconquista Radio Mosquito. 89.5, todos los jueves de 14 a 15.

«Somos los marginados y fuimos etiquetados. Ahí es donde está la importancia de la educación: desnaturaliza», sostiene Tejerina, estudiante de Sociología del Centro Universitario San Martín.

Separado de los pabellones por una puerta –y de la calle por otras trece–, el CUSAM es un espacio que refleja una de las frases que se encuentran en su fachada: “El talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas”.

Uno de los temas centrales a la hora de pensar la educación en el contexto de encierro consiste en observar cuáles son sus consecuencias: genera transformaciones múltiples en la persona. “La educación en el contexto de encierro recupera la dignidad, modifica tu autopercepción. Lo importante es hacer hincapié en autopercibirse diferente, pero no en ser diferente”, afirma Francisco Scarfó, vicepresidente del Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles (GESEC) y Coordinador de Comisión Universitaria Sobre Educación Pública en Cárceles de la Universidad Nacional de La Plata. Luego agrega: “La educación funciona, por lo tanto, no en una instancia de salvación, sino en el desarrollo de la persona. La fortalece y le brinda una oportunidad social de pensarse diferente”.

«Yo siempre fui esto, el tema es que nunca me dejaron ser. Esto funciona cuando me lo permitís”, explica Tejerina.

En este punto, Antonio Sánchez sostiene: “La educación para nosotros es emancipación, nos convierte en actores de nuestra propia realidad, nos permite elegir. Nos permite tener las herramientas para poder influir en nuestras elecciones”. Del mismo modo, y junto a su compañero, Tejerina dice: “Yo siempre fui esto, el tema es que nunca me dejaron ser. Esto funciona cuando me lo permitís”.

“Cuando uno escucha la palabra cárcel o preso, lo primero que ve es legajos, causas, números. Sin embargo, lo primero que hay que ver son personas”, sostiene Tejerina.

(Re)Construcción del sujeto

“Negro villero, delincuente, chorro”, así suelen construir a los presos los medios de comunicación y el decir social. “Legajos, causas, números, problemas”, así se ven ellos, los que están privados de su libertad. La educación, dicen, les permitió desnaturalizar y poder comprender su rol dentro de la sociedad. En ningún momento justifican su pasado, se reconocen como “hombres malos” y “resentidos”. Sin embargo, sostienen que nunca les permitieron ser.

“En mi tesis estoy tratando el paralelismo que existe entre la lógica del sistema educativo y la lógica del sistema carcelario”, comienza Tejerina. “No sé a lo que voy a llegar, pero el capital violento está presente en ambos contextos. En el barrio, para existir teníamos armas o drogas. Nosotros existíamos porque violábamos las normas, si no somos invisibles para la sociedad. Existimos como problema, no como ciudadanos. No tenemos los derechos de cualquier ciudadano”, agrega. En este punto, tanto Tejerina como Sánchez afirman que este capital violento es la existencia de ambos espacios. “Cuando uno entra a la cárcel, lo primero que hacen es sacarte la identidad. Con las leyes imperativas de la cárcel, se construye un sujeto que genera mortificación: dolor y más dolor. Uno recibe y responde con la violencia, tanto dentro como fuera de la cárcel. Este capital se mercantilizó en el barrio y terminó siendo útil para reproducir el sistema”, sostiene Sánchez.

Como mencionó Scarfó, lo más importante de la educación dentro del contexto de encierro es su consecuencia. El resultado no está necesariamente vinculado de manera directa con su accionar al salir de la cárcel, pero sí tiene que ver con el desarrollo de la persona. “Tanto la cárcel como el contexto de donde vienen son entornos de violencia -señala-, de segregación, de olvido, de crueldad. Son sujetos que antes de privarlos de la libertad, los privaron de todos sus otros derechos. En ese entorno se da este espacio de estudio, de empoderamiento”.

La educación les da las herramientas para pensarse diferentes, no ser diferentes. Abrir la diversidad de significaciones que se tienen sobre ellos y no quedarse con aquello que circula en la sociedad y en los medios de comunicación. Esas herramientas les permiten ser aquello que siempre fueron pero que nunca les dejaron ser. “En este momento, todo lo que nosotros pensamos es una idea. Para que se materialice tiene que salir detrás de estos muros. Mientras estemos acá, de este lado, únicamente van a ser una idea”, afirma Tejerina.

El taller de encuadernación del CUSAM.

Desarmar prejuicios

Las palabras de Diego Tejerina, Antonio Sánchez y Luis Alberto ayudan a desarmar prejuicios. No son causas ni problemas, son sujetos, personas. Antes de estar privados de la libertad, fueron carentes de varios derechos. Como sostiene Tejerina: “¿No es paradójico que yo haya tenido el derecho a la educación dentro de la cárcel?”.

En el mismo sentido, Scarfó reflexiona: “Estos hombres privados de la libertades también son sujetos. Yo me desprejuicié al estar con ellos. Vas viendo que viven ahí la vida que tuvieron. Por eso, necesitan atención y que no se olviden de ellos”.

Lo más valioso es ver cómo ellos mismos a partir de la educación pudieron reconstruirse como sujetos, no porque sean personas diferentes sino porque se ven y se analizan desde otro lugar. Eso les dio la educación y así lo muestra la abundancia de autores desde los cuales se analizaron a lo largo de la charla: Foucault, Goffman, Bourdieu. “A partir de la educación, podemos romper con el prejuicio social. La educación permite la posibilidad de autoconstruirse. Nosotros ahora podemos comprender y caminar el mundo”, concluye Tejerina.

Uno de los murales en el penal de José León Suárez.

Actualización 20/10/2015

Oct 12, 2015 | inicio

“Culpo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en especial al Jefe de Gobierno: a Mauricio Macri. Me vi obligada a hacer ese pozo ciego porque nunca los vienen a vaciar. Ya lo estábamos por tapar y no dejaron entrar los materiales”. Así le habló Flora Huamán, la mamá de Gastón, a la puerta de la Legislatura porteña, lugar al que se movilizaron los vecinos de la villa Rodrigo Bueno para pedir justicia por el chico muerto al caer en un precario pozo ciego. “No es justo que Gastón, que era mi hijo, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”.

Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él.

Gastón Arispe Huamán tenía 13 años y había empezado el secundario en el colegio Ingeniero Huergo. El lunes 10 de marzo a la noche llegó de la escuela y se puso a jugar con su gato. Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él. Como el tiempo apremiaba y la ayuda que habían llamado no llegaba, entre vecinos y familiares aunaron fuerzas y pusieron en riesgo sus vidas para rescatar al joven. Lograron sacarlo con mucho esfuerzo pero la ambulancia tardó una hora en llegar y Gastón murió.

A poco más de un mes de ese episodio, los mismos familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.

Familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.

Un centenar de personas, algunos recién salidos de la escuela y de sus trabajos, se mantuvieron reunidas frente a la legislatura porteña junto a la familia del adolescente, con carteles que evocaron a Gastón y a todas las víctimas de “la desidia que vive la Rodrigo Bueno”.

Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya” y que casi le tapaba la cara. A su lado varias mujeres lloraban y la abrazaban, pero ella tomó aire y habló sin cavilaciones porque manifestarse en ese lugar, donde están “los responsables de la muerte de Gastón” era lo único que quedaba “por hacer ahora que él no está más”.

“No es justo que Gastón, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”, dijo Flora Huaman Ramos

Después de revivir ese día, Flora hizo una pausa para respirar y gritó una y otra vez “Justicia por Gastón”; los presentes se sumaron al pedido y la consigna resonó por varios minutos hasta que tímidamente comenzaron a asomarse algunos legisladores.

“Nos toca despedirnos de tantos nenes, Gastón no es el primero, es uno más de muchos chicos que se nos van así sin que a nadie le importe sin que nadie nos ayude”, expresó un vecino de la familia mientras cargaba a su bebé en brazos.

“Pedimos como barrio Rodrigo Bueno que los legisladores nos acompañen y ayuden, no sólo por este caso de Gastón sino por todos los chicos que se nos van por la falta de urbanización. Si la Rodrigo Bueno estuviera urbanizada hoy Gastón estaría vivo”, concluyó Flora.

Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya”

Luego de expresarse frente al edificio, los vecinos leyeron y entregaron una nota en la que exigieron: “urbanización con radicación definitiva del Barrio Rodrigo Bueno” y “que se investigue el accionar del SAME, la Policía Federal Argentina y la Prefectura” por no “responder adecuadamente a los pedidos de ayuda” de los vecinos del barrio.

“¡Basta de discriminar a nuestros barrios! Las demoras del SAME y los servicios de emergencia matan”, concluyeron.

Oct 8, 2015 | inicio

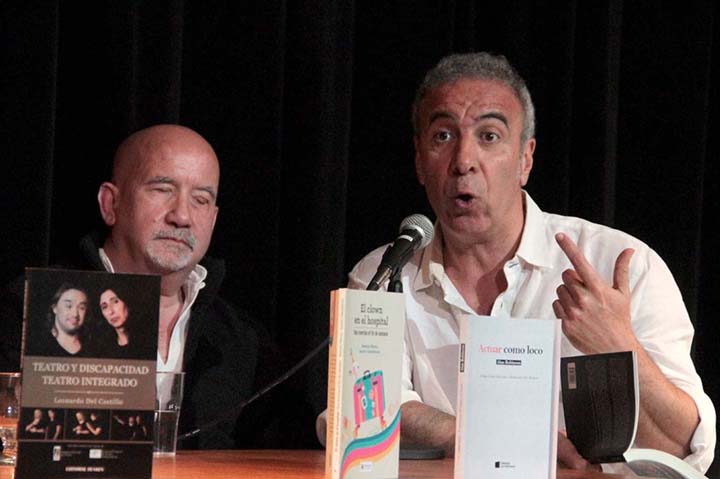

El lunes 6 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Incluite en el Arte en el Auditorio Leonardo Favio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La propuesta consistió en dar a conocer diferentes prácticas artísticas utilizadas como herramientas de integración y superación de dificultades en personas con limitaciones cognitivas y físicas.

La idea de los encuentros proviene en el programa radial “Incluite en el Arte”, conducido por la licenciada en actuación Mariel Albó y que se emite los lunes de 18 a 20 por la BCNRadio, emisora online de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

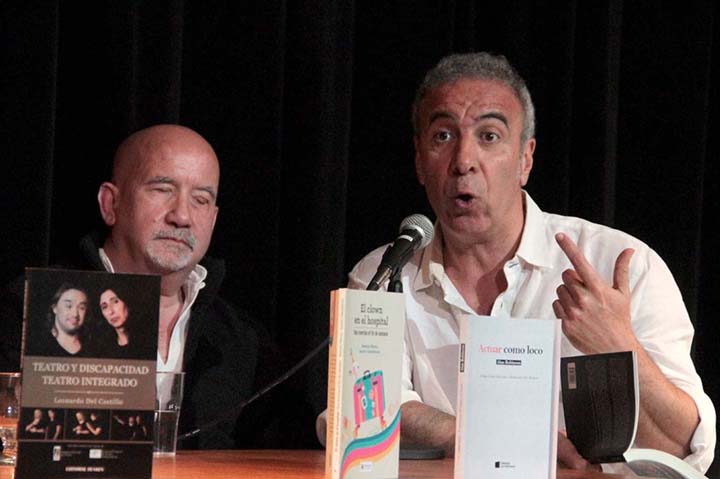

Este primer encuentro se denominó “Escritores, arte, militancia e inclusión social”, y se transmitió en vivo por la emisora. Participaron autores de distintos libros que abordan la vinculación de las artes escénicas como herramienta terapéutica y de integración.

Quién tomó primero la palabra fue el actor, docente y director Alan Robinson, autor de Actuar como un loco. Comentó que su libro -un ensayo autobiográfico sobre teatro y locura- fue más leído por el ámbito académico de la psicología y que poco a poco se está introduciendo en el ámbito de las artes escénicas.

El encuentro se llamó “Escritores, arte, militancia e inclusión social.

A continuación, el terapista ocupacional Leandro del Castillo sostuvo que “el teatro es un medio para potenciar capacidades.” Autor del libro Teatro y discapacidad: Teatro integrado, trabaja con actores que presentan dificultad y limitaciones físicas o cognitivas y promueve la labor conjunta arriba del escenario entre actores actores con capacidades diferentes y artistas convencionales. De todas formas, advierte: “Para afirmar que se hace teatro integrado no es suficiente decir que se encuentran en el mismo lugar personas con discapacidad y sin ella. Lo que importa es la forma en que se realiza, que indicará si efectivamente, es una actividad integradora.”

También participó del encuentro Mariana Ramos, clown que viajó por el mundo llevando sus espectáculos a diferentes hospitales y que tuvo la posibilidad de trabajar con el estadounidense Patch Adams, conocido en todo el mundo como “El Doctor de la Risa”. La autora de El clown en el hospital lucía orgullosa un alegre sombrero fucsia con una paloma blanca posada en él. Después de ponerse su nariz de payasa, tocó el acordeón y, casi instantáneamente, sus compañeros empezaron a bailar al ritmo de la música sobre el escenario. “El clown se involucra con el contexto, porque no tiene cuarta pared”, aclaró. Entre sus experiencias, recordó que en 2012 estuvo en Afganistán, cuando Estados Unidos invidió la zona tras los atentados a las Torres Gemelas. “Fue una situación difícil, pero uno intentaba cambiar el ambiente a través de la música y usando un vestuario extravagante.”

Mariel Albó, organizadora de Incluirte en el Arte.

Cuando llegó el momento de Alejandro Alonso, afectado en su capacidad visual desde los 15 años, se refirió a su libro Los rengos de Perón, que trata sobre su militancia en el Frente de Lisiados Peronistas y la lucha para sancionar una ley laboral para personas con limitaciones físicas o cognitivas. Fue aprobada en 1974 y derogada en 1981, durante la última dictadura militar. En medio de su exposición, los organizadores comenzaron a realizarle señas para que cierre su presentación. El actor Javier Lombardo, ubicado a su lado, le tocó la espalda y le susurró al oído para avisarle que estaban haciendo señas para que finalice. “Como yo no las veo, manejo mi tiempo”, se río Alonso con el auditorio y remató: “El humor hace que lo que es doloroso, lo sea menos”, explicó.

Precisamente fue Lombardo, autor de Poemi, fue quien continuó con el micrófono en el Encuentro. “El libro se escribió solo, en un momento de mucho dolor personal”, le confesó al público el artista, enfermo de Parkinson, y remató: “El arte es una herramienta interesante para explorar la vida.”

Alejandro Alonso, micrófono en mano. habló sobre su su militancia en el Frente de Lisiados Peronistas.

Este primer encuentro fue sólo el inicio de un ciclo donde se expondrán distintas propuestas de prácticas artísticas que permiten desarrollar y superar las diferencias y limitaciones, y dotar a los formadores, docentes y promotores culturales de técnicas que les permitan reflexionar esta cuestión. “El arte -subrayan los organizadores- tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica, y de prevención.”

Oct 7, 2015 | inicio

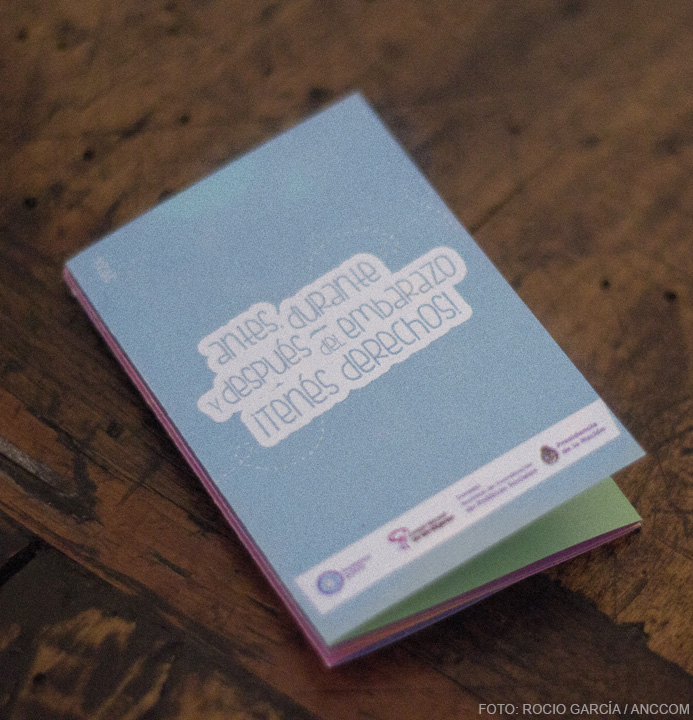

A cuatro días de la reglamentación de la ley conocida como de Parto Humanizado, la agrupación Las Casildas lanzó el Observatorio de la Violencia Obstétrica con el objetivo de desnaturalizar la noción de miedo e incomodidad en el momento del parto: “El mayor problema de la violencia obstétrica está naturalizada. Nuestra necesidad como agrupación y el objetivo del Observatorio es dar a conocer este sistema médico hegemónico y patriarcal”, cuenta Julieta Saulo, fundadora de la agrupación que tiene como objetivo difundir información en torno a la gestación, parto, nacimiento y crianza de niños y niñas como así también intervenir en cuestiones de género.

La ley 25.929, que reconoce los “derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento”, se sancionó el 25 de agosto de 2004, sin embargo se reglamentó recién once años después, el viernes 2 de octubre último. Susana Rodríguez, licenciada en Obstetricia y docente de la materia Obstetricia Normal en la Universidad de Buenos Aires (UBA) explica: “La ley sin reglamentar significaba que cualquier litigio conllevaba al humor del juez a interpretar y sancionar de acuerdo, en general, a los intereses corporativos”. Sobre el nuevo status legal, subraya: “Lo más saliente está vinculado al cambio de mentalidad de los profesionales. Todo el sistema médico debe hacer un giro. Nosotros, los médicos, en primer lugar”. En el mismo sentido, Saulo sostiene: “Es importante destacar que la ley ya estaba en vigencia desde el 2004, pero con la reglamentación se extiende su implementación a todo el territorio nacional”.

“Lo más saliente está vinculado al cambio de mentalidad de los profesionales. Todo el sistema médico debe hacer un giro. Nosotros, los médicos, en primer lugar”.

La violencia obstétrica hacia las mujeres y los niños es una de las menos advertidas, a pesar de los traumas que ocasiona en las víctimas: la atención es activa e invasiva y se caracteriza por intervenciones médicas innecesarias y carentes de justificación. Al mismo tiempo, las condiciones de asistencia y de infraestructura edilicia de las maternidades públicas y privadas no dan lugar a que las mujeres ejerciten sus derechos a la hora de elegir cómo parir. Estas prácticas terminan vinculando al parto con el concepto de enfermedad: “Parir es un proceso fisiológico y siempre lo fue, pero con la irrupción del sistema médico hegemónico y patriarcal, comenzó a patologizarse. De este modo, las mujeres están al servicio del médico cuando debería ser al revés”, manifiesta Saulo.

La reglamentación de la ley trabaja contra este paralelismo entre una embarazada y una enferma. El parto humanizado es aquel que consiste en la mínima intervención obstétrica, de manera tal que el profesional solo actúa cuando es estrictamente necesario con la finalidad de resolver algún problema. “Esta asistencia se refiere a la no intervención innecesaria. Lo que se pretende es aportar el máximo de confort y apoyo psico-afectivo tanto para la madre como para su marido y el recién nacido, pero sin tener que renunciar a las posibilidades de control y rapidez de actuación que se obtienen en la atención hospitalaria del parto. Y siempre con un centro quirúrgico próximo a la mujer”, afirma Verónica Favilla, Coordinadora del Parto Institucional y Seguro, planificado sin intervención farmacológica rutinaria en el Hospital Universitario Austral.

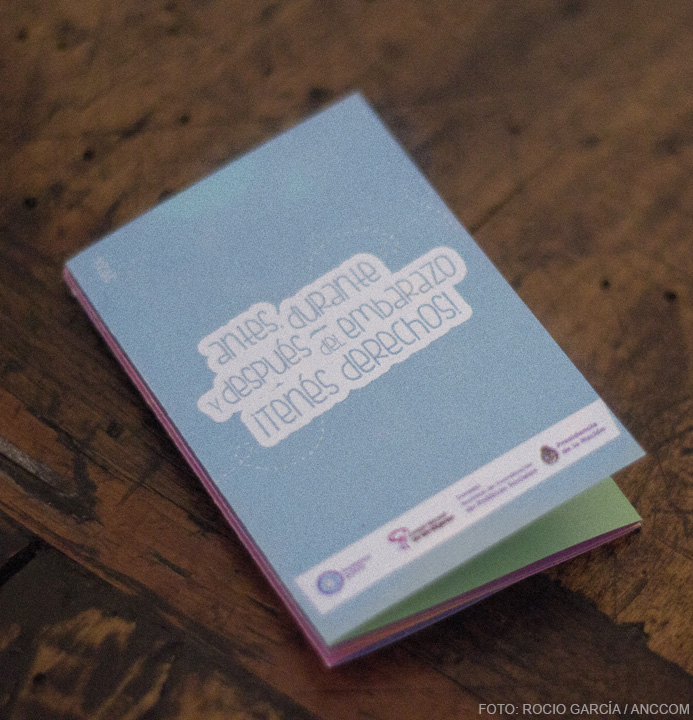

El manual «Antes, durante y después del embarazo tenés derechos» que acompañó el lanzamiento del Observatorio de Violencia Obstétrica por la organización Las Casildas y el Consejo Nacional de la Mujer.

Con la reglamentación de la ley, las mujeres y los recién nacidos tienen ahora el derecho de exigir cómo desean parir, haciendo hincapié en su intimidad y libertad: “Cualquier madre, bebé y familia deben ser tratados con dignidad y respeto durante el proceso de gestación de parto, incluyendo el período prenatal y el posparto”, afirma Rodríguez. A partir de ahora, toda mujer debe ser tratada de modo individual y personalizado, garantizándole su intimidad durante el proceso asistencial. Al mismo tiempo, debe ser considerada como una persona sana, protagonista de su propio parto. Por último, debe estar informada a lo largo del proceso y tiene el derecho a participar en la toma de decisiones. “El parto respetado implica que no se vulneran los derechos de la mujer ni del niño o niña”, sostiene Saulo.

La ley también hace hincapié en otro aspecto importante: la intervención mínima de la tecnología, la no utilización de medicamentos durante el trabajo de parto, ya sea para provocar contracciones, para aliviar los dolores o para cambiar los tiempos de la naturaleza: “El problema es que estos sustitutos alteran el curso natural de la evolución del parto”, sostiene Susana Rodríguez.

En este punto, la ley 25.929 hace referencia, en su Artículo 2, “al parto natural respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer”. Es importante destacar que el parto humanizado no está del lado opuesto a la utilización de la tecnología, sino a su uso incorrecto o abuso. Un ejemplo de esta situación es el considerable aumento en el número de cesáreas innecesarias. En la actualidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), estas prácticas alcanzan el 60% de los nacimientos y su índice, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no debería superar el 12%: “La cesárea es una herramienta en la obstetricia que nos permite salvar muchas vidas y que ante el impedimento del parto vaginal es el medio de resolución. Lo que se cuestiona es la mala utilización y el abuso de ella”, afirma Rodríguez.

Violeta Osorio y Victoria Montenegro en el lanzamiento del Observatorio de Violencia Obstétrica.

La ley, al mismo tiempo, da a conocer cuáles son los derechos que posee el recién nacido y los padres durante el período de gestación, parto y nacimiento. En relación al bebé, cuenta con el derecho de permanecer junto a su madre siempre y cuando su salud lo permita. Y en lo que respecta a los padres, ambos son reconocidos como participantes activos de las diferentes actuaciones de los profesionales y deben estar informados sobre la toma de las decisiones.

“La ley tiene seis ejes principales –describe Rodríguez-: información, elección, respeto, prácticas invasivas, compañía y lactancia materna. Información sobre las posibles intervenciones, elección del lugar y cómo parir, respeto por parte de los médicos a las decisiones de la mujer, el no abuso de las prácticas invasivas innecesarias, el derecho de elegir estar acompañada por una persona a su elección y el fomento de la lactancia materna”.

La ley tiene seis ejes principales: información, elección, respeto, prácticas invasivas, compañía y lactancia materna.

Oct 6, 2015 | destacadas

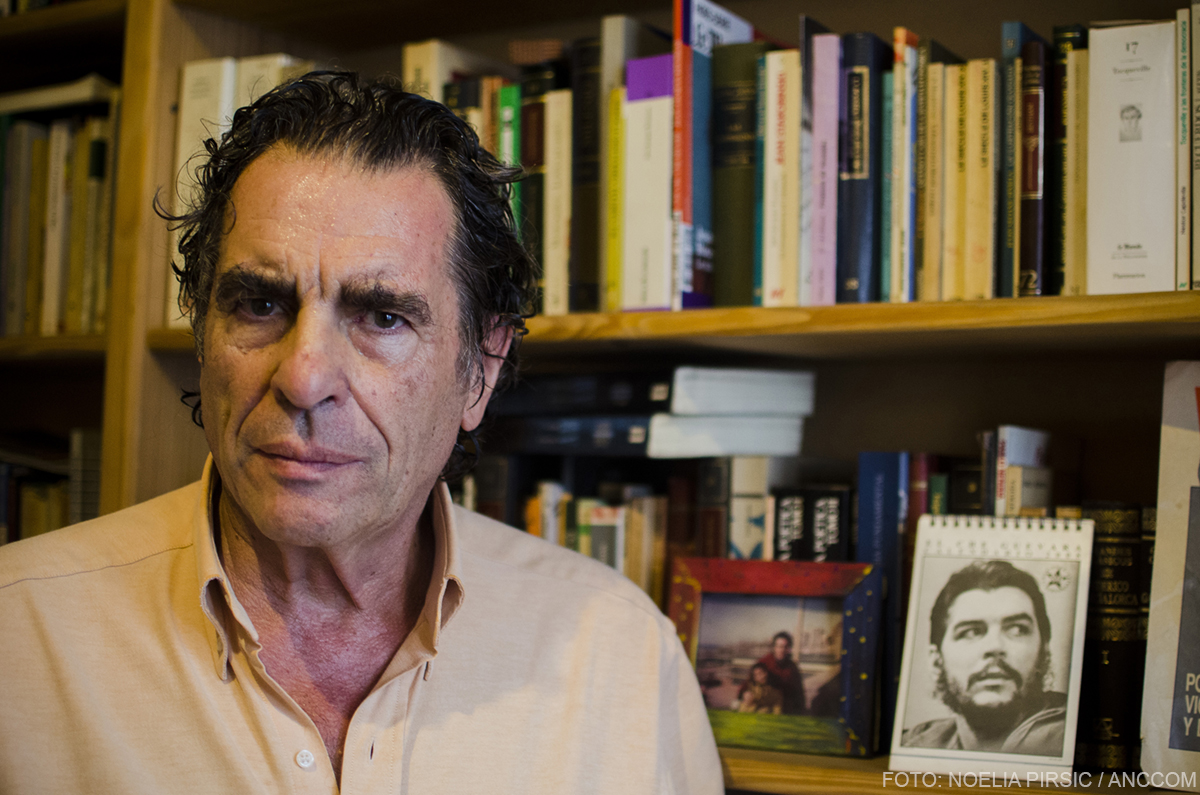

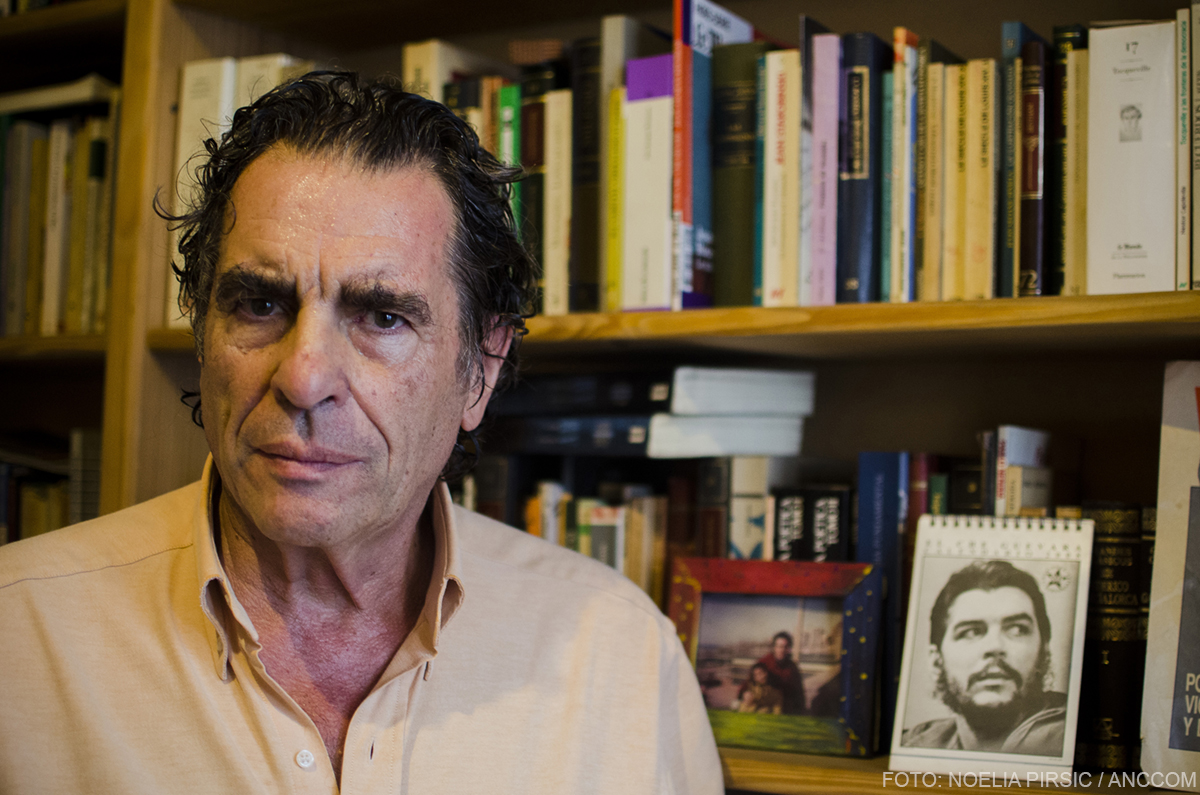

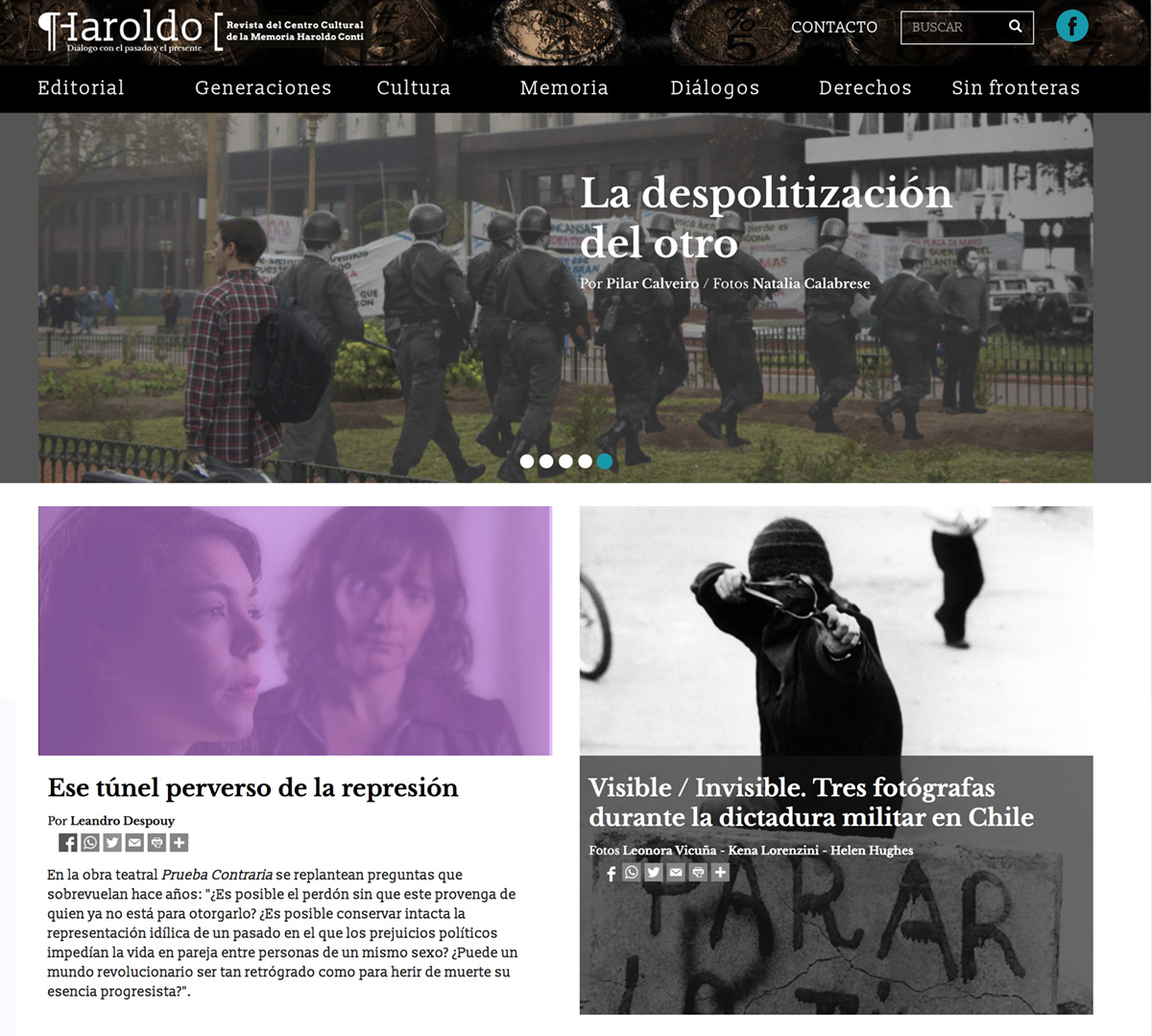

“Las razones de lo que sucedió, el porqué del terror, los contextos históricos, el rol y las experiencias de la lucha armada, los errores que se hayan cometido; cruzar la experiencia memorística argentina con lo que pudo ocurrir en Chile, Uruguay o Brasil. No apuntamos al golpe bajo, es mucho más profundo que eso. Queremos aportar a pensar y producir mejor, a reflexionar con mayor complejidad y no con consignas”, explicó a ANCCOM el periodista y escritor Eduardo Blaustein, jefe de redacción de la Revista Haroldo, sobre los objetivos de la publicación que busca debatir sobre el pasado reciente y vincularlo con el presente.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma. En el Centro, las muestras se debaten en torno a los modos de hacer memoria: “¿Hay que tener ciertos recatos? ¿Hay que ser políticamente correcto? ¿Es correcto que acá, que fue el centro del horror, se hagan recitales de poesía? ¿Es correcto que vengan clowns? Sí, todo eso se hace. Con lo cual, nosotros hacemos una recuperación del predio desde la alegría, desde la vida, la reflexión, desde la producción de conocimiento”, señaló Blaustein. Y serán estos debates los que después de más de siete años de desarrollarse en el Conti, intentarán plasmarse y hacerse públicas en Haroldo.

El Centro Cultural forma parte, desde el 2008, del actual Espacio Memoria y Derechos Humanos. Su nombre debe homenaje a Haroldo Pedro Conti: docente, escritor de cuentos y novelas, periodista y militante, que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, en mayo de 1976. En 1967, Conti escribió su “Ars Humana”, que publicó en 1974 durante su colaboración en la revista Crisis: «No sé si tiene sentido pero me digo cada vez: contá la historia de la gente como si cantaras en medio de un camino, despojate de toda pretensión y cantá, simplemente cantá con todo tu corazón: que nadie recuerde tu nombre sino toda esa vieja y sencilla historia». Así como el Centro, dedicado a la búsqueda de las formas de construcción de la memoria mediante el arte, la revista se basa también en esa particularidad histórica para contar el presente. Particularidad que reivindica el estilo de Conti: la conjunción de militancia y libertad artística e intelectual.

La redacción de la Revista Haroldo, que está online desde el 7 de agosto, se reúne en una sala del primer piso, sobre la galería de exposiciones del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la ex Esma.

Eduardo Jozami, director del Centro Cultural y de la revista, tuvo en mente el proyecto de una publicación desde la apertura del Espacio, hasta que a fines del año pasado pudo empezar a concretarlo con la ayuda de Blaustein y el resto de periodistas que conforman el equipo de redacción. Jozami contó a ANCCOM cómo fue ese inicio: “Para nosotros era una incógnita cómo iba a funcionar la revista, incluso en el modo de hacerla, porque a diferencia de otros proyectos de publicaciones, la Revista Haroldo es parte de una tarea mucho más general, como la del Conti. Entonces, el tema estaba en cómo hacíamos para que la revista no se diluyera en función de las otras actividades. Es decir, tenía que tener en cuenta la actividad del Conti, para nutrirse de ahí, pero al mismo tiempo garantizar que tuviera cierta independencia, un estilo menos institucional. Y en ese sentido creemos que está funcionando bien”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo: “De alguna manera, no por proponernos, sino por necesidad, vamos a contramano del periodismo del vértigo, del texto corto, del recuadrito”, comentó Blaustein en referencia al estilo de la revista. Según el periodista, las notas se caracterizan por una “cierta belleza en el texto”, géneros narrativos y ensayísticos que se adaptan a los temas propuestos, con extensiones mayores. Jozami, por su parte, sintetizó: “La revista es, por un lado, la publicación del Centro Cultural porque la hacemos nosotros. Pero por otro lado expresa las inquietudes que tenemos. Ni las actividades del Centro, ni las prioridades del Centro únicamente, sino que la idea es que se haga desde el Centro Cultural”.

Jozami y Blaustein encabezaron el proyecto de la revista digital. Decidieron que el abordaje debía ser desde el arte, y a partir de las expresiones que circulan por El Conti, como la literatura, el cine o la poesía. Unir esas miradas y vincularlas al periodismo da como resultado Haroldo.

Las producciones son variadas, desde crónicas personales de “los hijos de los setentistas” hasta debates contemporáneos de los protagonistas y sobrevivientes de la dictadura, llegando a problemáticas de violencia institucional en la actualidad. Aparecen, por ejemplo, entrevistas a Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; o Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Además, hay investigaciones sobre temáticas internacionales, como el modelo penitenciario estadounidense y un balance de “la guerra contra los narcos” en México.

Valeria Sobel, hija de Héctor Sobel, abogado defensor de presos políticos, desaparecido el 20 de abril de 1976, escribe: “A mí nunca me iba a pasar algo así: mi papá viéndome irme de la mano de una de mis hijas; mi papá en la ciudad francesa donde vivo; mi papá conociéndome a mí adulta; yo conociéndolo a él como abuelo, como señor mayor, mis hijas escuchándole decirles algo lleno de ternura (…)”, mientras que Igor Garfias, otro hijo de desaparecidos, confiesa: “Tengo 42 años, soy hijo de un asesinado por el régimen de Pinochet en Chile, esto sucedió justo el año en que nací, tenía seis meses y si bien no recuerdo se podría decir que aunque no viví ese traumático momento; sí viví todos los sucesos que eso generó, consecuencias políticas y sociales, pero sobre todo personales, creo que todo lo que siento se podría reducir a una sola palabra: odio”.

Entre las notas de los protagonistas aparece una de la periodista Lila Pastoriza, sobreviviente de la ESMA, que se pregunta: “¿Memoria de qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria del terrorismo de Estado? ¿Qué se quiere transmitir?”. Y otra de Pilar Calveiro, que habla sobre la “matriz general para la construcción del Otro”, definida por el tiempo histórico y el momento sociocultural –explica la politóloga- con el fin de despolitizar al Otro y excluirlo: “Este enfrentamiento entre los “otros” y “nosotros” organiza todo el campo social, a la vez que invierte la relación, haciendo ver como un peligro para la sociedad al grupo que, en verdad, es el que está siendo amenazado”. En esta línea, Eduardo Blaustein habla de la necesidad de incluir otras memorias en el debate: “Históricamente en Argentina el ejercicio de la memoria, los primeros quince años por lo menos, se centró en las clases medias porque eran las que tenían acceso al Estado, a los organismos de Derechos Humanos, eso implicaba que las víctimas villeras, o las víctimas del conurbano quedaban afuera. Entonces ahora están llegando chicos de Ezpeleta, o del Conurbano profundo, que tienen otro lenguaje muy distinto que el hijo de un psicoanalista, o de un profesional, con lo cual también hay distintos registros de escritura, y esto implica el famoso verbo ‘incluir’. Es una inclusión de otros sectores sociales”. Y destaca el artículo de la investigadora Victoria Snitcofsky que aborda la resistencia en las villas durante la dictadura.

El lugar de la fotografía también es importante en Haroldo. Las imágenes no acompañan simplemente a los textos sino que forman parte de los testimonios y contribuyen al modo en que la revista decide hacer memoria. Varias notas cuentan con ilustraciones de archivo, fotos familiares, o de fotógrafos que plasmaron su testimonio en imágenes, como sucede en la nota “Visible/Invisible. Tres fotógrafas durante la dictadura militar en Chile”. En la sección “Generaciones”, donde se expresan los descendientes de militantes desaparecidos, asesinados o exiliados, los dibujos que acompañan pertenecen a la artista María Giuffra, quien también forma parte de ese colectivo de hijos de militantes de los setenta: “Hoy los hijos de esa generación somos más grandes que nuestros padres. Nuestros padres siguen siendo jóvenes y valientes, nosotros seguimos siendo sus hijos, aun siendo bastante mayores que ellos”, describe Giuffa. Blaustein enfatizó en ese sentido: “Que dé la mayor diversidad de miradas posibles, que sea pluralista, que afronte ciertos conflictos y ciertas discusiones todavía no saldadas, con la mayor generosidad posible”. Del mismo modo, Jozami lo escribió en la nota Editorial: “En este espacio físico donde la historia del dolor estará siempre presente, podemos eximirnos de literalidades, referencias directas o apelaciones sentimentales que pudieran rondar el golpe bajo. No se trata de asustar al visitante sino de ayudarlo a pensar”.

Otra de las prioridades de Haroldo es la propuesta de actualizar el valor de las luchas sociales y de la militancia, pero a la vez observar los setentas con una “mirada distanciada”: “No quiere decir fría ni híper crítica, pero sí una mirada serena, una mirada que se haga cargo de las ‘macanas’ que se cometieron. En algunos de los testimonios de los hijos hay reproches a los padres, no a los padres en sí, sino a la experiencia de la militancia revolucionaria. En otro texto también se habla de un tema clásico, en una obra de teatro, sobre lo conservadores que éramos los setentistas respecto del tema de la homosexualidad. Entonces hay una mirada reflexiva e introspectiva sobre ese pasado”, concluyó Blaustein. Se trata de un ir y venir constante entre la historia y el presente, la actualidad no como mera consecuencia de aquel pasado, sino como parte de un análisis minucioso: “Discutirnos mejor para construir una sociedad mejor” –dicen desde la revista– con la importancia fundamental del pensamiento reflexivo, son algunas de las pautas que representa Haroldo.

Para su director la revista “está yendo por el camino que queríamos que fuera”. Jozami completa: “La recepción es buena, ya que hemos tenido muchas repercusiones en las redes sociales, diálogos con otras revistas, y hemos tenido más ofrecimientos para publicar de los que razonablemente podemos satisfacer. Ojalá que siga creciendo y que se enganche en más diálogos y debates”.