Nov 10, 2015 | inicio

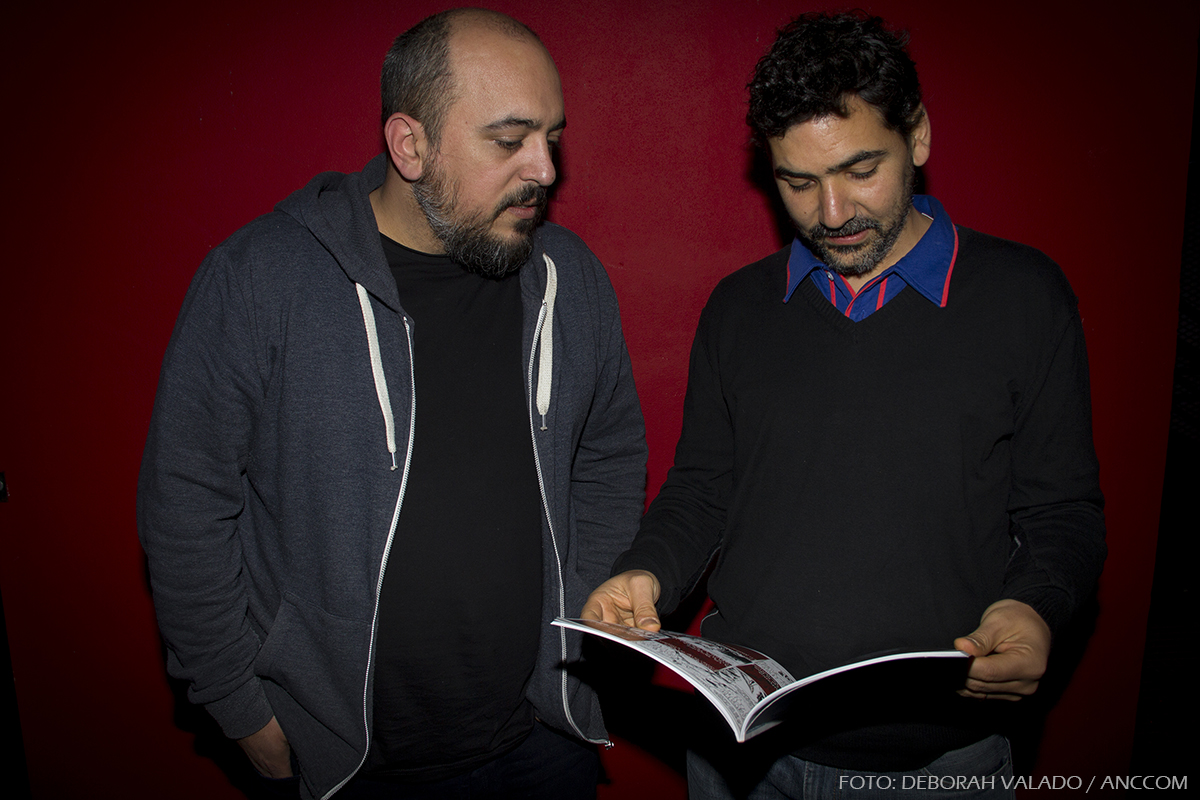

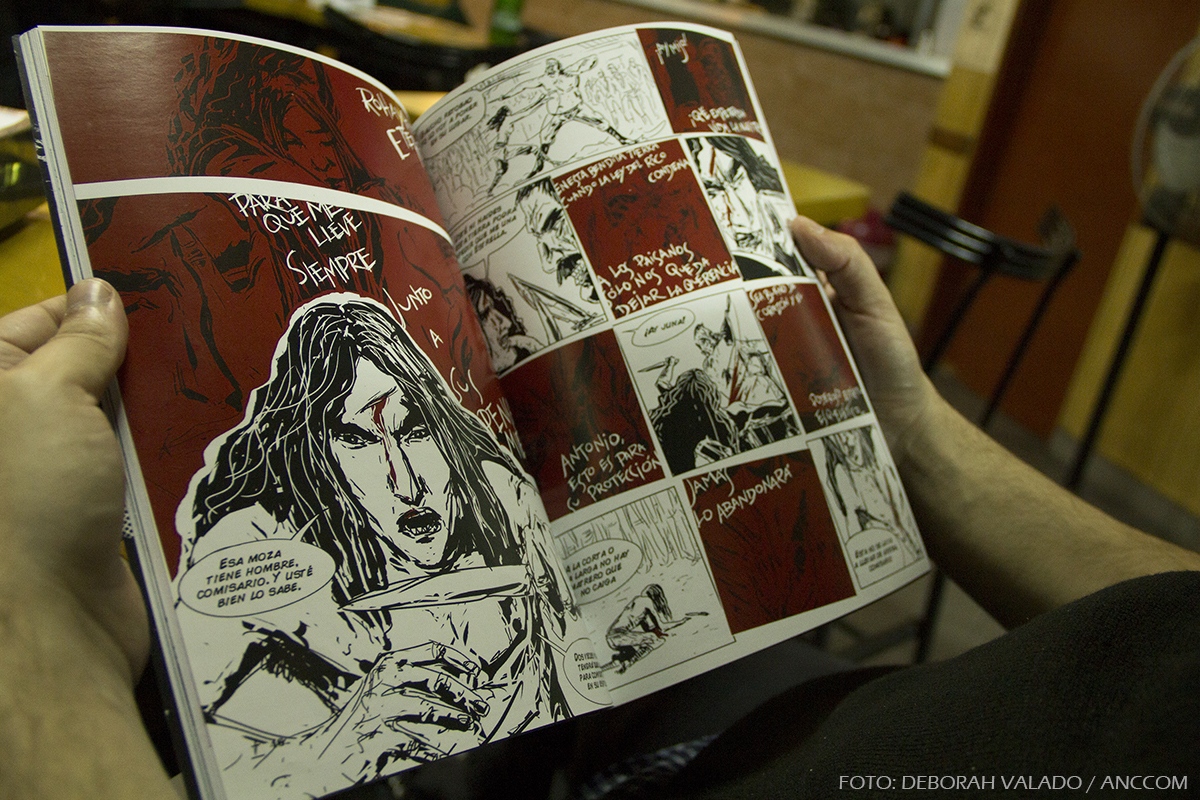

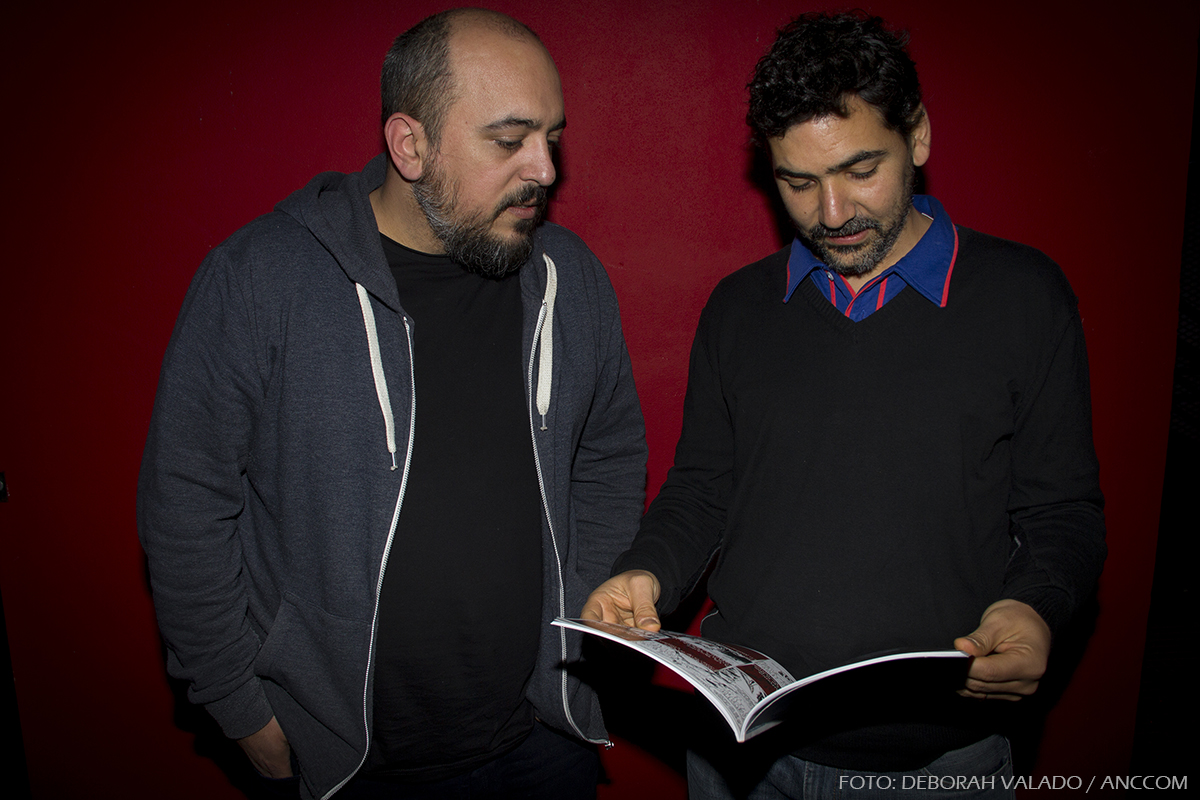

“Quisimos poner en contexto la leyenda de Antonio Gil con la historia de la lucha de clases, la lucha política y social que se vivía en la Argentina en esa época, pero sin desentendernos de un cierto realismo mágico, asumido por la cultura popular que convirtió al Gauchito Gil en objeto de devoción”, explicó Luciano Zdrojewski, autor junto con Facundo Teyo de la historieta que retoma la leyenda del santo popular correntino de fines del siglo XIX.

El primer capítulo de la serie de seis salió en el sexto número de la revista Maten al mensajero, una joven publicación mensual de producciones literarias que convoca a numerosas figuras de la pluma, el dibujo y la fotografía.

“Me interesó porque la historia de Antonio Gil surge desde abajo, es contra-hegemónica. Es una persona común, que aprende de su propia experiencia dentro de un destino que no puede cambiar: desaparecer como todos los gauchos a manos de la ley del Estado que se estaba formando”, explica Zdrojewski, profesor de historia y guionista de la historieta. El cómic recupera los hechos históricos que marcaron la vida de este gaucho correntino alrededor de quien años después se generaría una devoción popular.

«La historia de Antonio Gil surge desde abajo, es contra-hegemónica», explicó Zdrojewski.

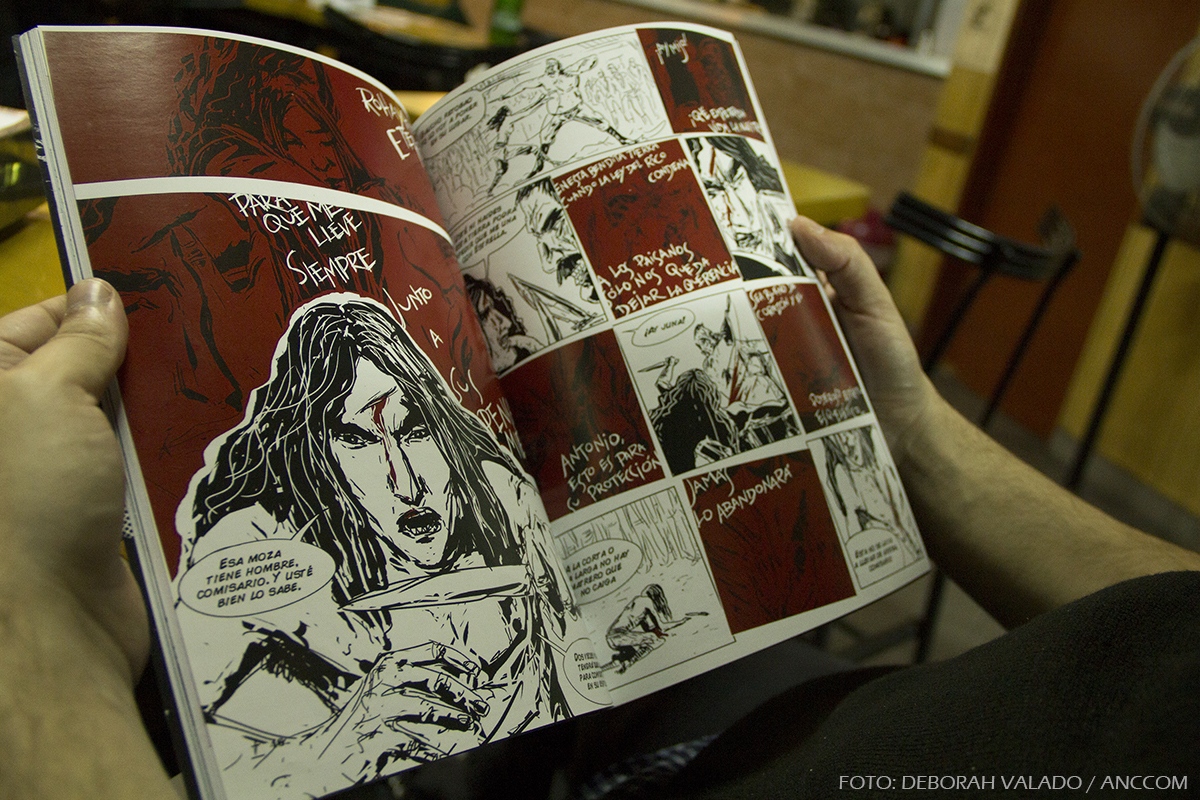

Si bien no existe una historia oficial sobre este personaje sí se tienen varias versiones de su vida. Algunas leyendas lo caracterizan como un gaucho violento y desertor; otras lo describen como milagroso y solidario con los pobres. Pero todas coinciden en que Antonio Gil fue contemporáneo de la Guerra del Paraguay y, como tantos matreros, sufrió a manos de un Estado Nación que se abría paso pisoteando a los pueblos originarios y a las tradiciones gauchescas. La historieta busca enmarcar la historia particular de este gaucho como exponente de una devoción popular que surgió con elementos propios del litoral argentino pero que hoy se extiende a lo largo del país transformando a Antonio Gil en “El Gauchito Gil”: santo y mártir del pueblo trabajador.

Facundo Teyo, ilustrador y colaborador de numerosos medios gráficos, editoriales y agencias de publicidad, comenta que el mayor desafío a la hora de encarar la historieta es poder romper desde los dibujos con la imagen que comúnmente se popularizó del protagonista: “Quisimos mostrar al principio de la serie lo lejos que está ese joven de 20 años del mito final; y cómo evoluciona hasta transformarse en el personaje que todos conocemos”.

“Quisimos mostrar al principio de la serie lo lejos que está ese joven de 20 años del mito final; y cómo evoluciona hasta transformarse en el personaje que todos conocemos”, definió Teyo.

Tal como indica Teyo las viñetas del primer capítulo presentan al personaje como un joven sin barba ni bigotes, nada parecido a las imágenes que abundan en los santuarios construidos por los “promeseros del Gauchito”. Si bien su historia fue plasmada en libros, canciones o películas, la novedad del formato cómic le imprime un carácter visual que permite fijar en la trama ciertos momentos claves y situaciones de quiebre en la historia del personaje. “El lenguaje de la historieta es ideal para la historia del Gauchito porque queremos mostrar mucha más acción que descripciones; también porque probablemente el Gauchito haya sido un hombre de mucha más de acción que de palabras”, dice Teyo.

Los autores no consideraron una desventaja la ausencia de una historia oficial sobre Antonio Gil: la transmisión de boca en boca tuvo como consecuencia múltiples versiones sobre la vida de este personaje y eso les permite construir una nueva mirada acerca de su leyenda. “La creencia popular también es una construcción porque no hay nada documentado, entonces las versiones son tan ficticias como la historia que nosotros contamos. Todas las versiones aportan pero si nosotros no quebrábamos la leyenda más tradicional del Gauchito, entonces no podríamos dar una propia”, explica Zdrojewski. “Por ejemplo, el Gauchito era creyente de San la Muerte y nosotros decidimos no recortarle esa parte porque hace a su personalidad y su riqueza”, agrega Teyo.

«El gauchito Gil se disputa entre su propio egoísmo, su rebeldía, contra su destino y sus acciones,» resalta Teyo.

La historieta desanda el camino que llevó a este gaucho del litoral a convertirse en santo de devoción popular e invita no solo a recorrer una historia, de la cual sabemos ya el final, sino a descubrir que movimientos internos al personaje y externos a él, como el contexto político y social, también propiciaron la construcción de un mito que hoy es ampliamente conocido.

“Nuestra idea no es multiplicar a los creyentes del Gauchito pero sí mostrar un fenómeno que brota de abajo hacia arriba y una creencia que hoy tiene una presencia arrolladora”, destaca Zdrojewski. Asimismo, Teyo considera que la característica más interesante del personaje del Gauchito Gil es su propia contradicción: “Él se disputa entre su propio egoísmo, su rebeldía, contra su destino y sus acciones. Se equivoca, cae, se levanta, piensa y vuelve sobre sus pasos. A partir de situaciones que atraviesa cambia su accionar. No es un héroe sin debilidades sino un antihéroe, una persona común ante una realidad y un destino adverso y por eso se transforma en un mito popular”.

La revista Maten al Mensajero es una publicación que explora la forma de dar un giro novedoso en historias que son ampliamente conocidas. Ese fue el caso de la serie dedicada al emblemático periodista desaparecido Rodolfo Walsh, que culmina en este sexto capítulo. El número en el que aparece el lanzamiento de la historieta del Gauchito Gil se puede adquirir en los kioscos de diarios y revistas de la Capital Federal y Gran Buenos Aires y en las librerías de todo el país.

Nov 10, 2015 | inicio

Una chica va a una cena de fin de año del trabajo. Es celíaca. Quienes la organizan, llaman previamente al restaurante y encargan un menú libre de gluten para todos. La cena transcurre sin problemas. El postre, una bocha de helado, viene decorado con una oblea. Un pequeño momento de silencio. Se apagan las risas. La chica se siente incómoda. Un mozo al que le explican la situación, lleva el helado hasta la cocina, saca la oblea y borra las huellas con una cuchara. Ya es tarde. El plato está contaminado. Alguien lo ve y desata una discusión. La chica llora y la cena termina en silencio.

La historia la cuenta Jimena Mardones Buet. Es diseñadora industrial. Hace dos años ella y dos compañeros de la Carrera de Diseño Industrial de la UBA (Pablo Méndez y Teresa Dutari) crearon un dispositivo, similar a una cuchara, con la capacidad de detectar partículas de gluten y alertar a una persona celíaca que una comida está contaminada. Hoy, Mardones Buet y Dutari siguen las gestiones para que Gluno pase de prototipo a realidad. El dispositivo está en etapa de desarrollo, con el testeo para abarcar la mayor cantidad de alimentos posible, antes de salir al mercado.

El invento consiste en un pequeño artefacto plástico con una pila de reloj, una luz roja y un compartimento para guardar paletitas descartables. Mide entre diez y doce centímetros para poder ser fácilmente transportable. Funciona como una cuchara, con una punta descartable de cartón, desarrollada con una tecnología llamada electrónica impresa. “Son tintas con propiedades eléctricas”, explica Mardones Buet. Y agrega: “Hasta el momento se venían utilizando en todo lo que era packaging o cuestiones publicitarias. La cátedra se juntó con la fundación Gutenberg, querían que con este proyecto la electrónica impresa tuviera un alcance en productos de salud”.

Jimena Mardones Buet y Teresa Dutari, diseñadoras y desarrolladoras de Gluno.

Las paletas de cartón sólo pueden detectar gluten una vez. Cuando hayan generado una reacción eléctrica, se deben desechar. Sin embargo, al entrar en contacto con alimentos, lo recomendable es que, aún sin detectar partículas de gluten, las paletitas se desechen luego de su uso. Por ese motivo, parte del dispositivo es un compartimento para llevar 4 o 5 paletas de repuesto. “La idea es que frente a la situación de desconocimiento de cómo está preparado un plato, la persona celíaca coloque una de las paletitas y empiece a pinchar la comida. Si detecta la partícula de gluten, genera una reacción electroquímica que manda una señal a la base de la tapita y hace que se encienda una luz de alerta al usuario que indica que esa comida está contaminada”, explica Mardones Buet.

Los orígenes

Como prototipo, Gluno durmió durante dos años hasta que el grupo de estudiantes se presentó en INNOVAR, un concurso organizado por el Ministerio de Ciencia,Tecnología e Innovación Productiva. Un periodista lo vio, les hizo una nota y el tema estalló en las redes sociales, principalmente en los foros y grupos de Facebook en los que celíacos de distintas partes de Argentina y el mundo comparten recetas y consejos.

“Lo presentamos porque nos parecía que había categorías que iban bien para este producto y no ganamos. Pero a partir de ahí empezó a llegar gente interesada”, cuenta Mardones Buet y agrega: “Nos sirvió para validar que realmente lo que habíamos visto como una necesidad era genuino”, completa.

La enfermedad celíaca es, según el Ministerio de Salud de la Nación, una intolerancia permanente al gluten, (proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno) que ocurre en individuos genéticamente predispuestos. Se desconocen las causas exactas, aunque se sabe que intervienen factores ambientales, genéticos e inmunológicos. Es considerada la enfermedad intestinal más frecuente. En Argentina se calcula que una de cada cien personas la padece. El único tratamiento posible hasta el momento es el cuidado de una dieta estricta libre de gluten que debe mantenerse de por vida.

Según Mardones Buet, creadora del proyecto, llevar una dieta de ese tipo no es sólo una cuestión de alimentación. “En nuestro país casi todas las reuniones giran en torno a la comida. Hicimos montones de entrevistas a celíacos. Estuve con ellos, sé las reacciones y cómo aceptan el producto; las ansias con que están esperando que se venda”, resume.

Sin embargo, según los laboratorios comerciales, protagonistas en esta etapa de desarrollo, Gluno aún tiene limitaciones que afrontar para ser un producto comercializable. La principal es la cantidad de alimentos testeados. El mundo gastronómico es muy amplio y un laboratorio que desarrolla y vende este producto debe asegurarle al paciente celíaco que el dispositivo no arroje falsos positivos, o lo que sería peor, que no detecte gluten en algún alimento. La segunda limitación, la cantidad de celíacos, potenciales consumidores, que comprarían el producto.

“Los laboratorios tienen una mirada muy comercial”, dice Mardones Buet. “Nosotros lo pensamos desde el lugar del usuario, del celíaco. Si a una persona celíaca le decís que va a poder probar cien comidas testeadas, le estás dando la posibilidad de salir y saber que puede comer cualquiera de esas cien comidas y no le va a pasar nada”, sentencia.

“Los laboratorios tienen una mirada muy comercial”, dice Mardones Buet.

En primera persona

“Cuando tuve el diagnóstico pensé que era casi el fin del mundo. Creo que lo fue por un momento”, cuenta Agustina. Hace poco más de un año, la joven recibió el diagnóstico de la enfermedad celíaca. “Todo el mundo coincide en decir que hace unos años y no hace tanto, era casi imposible vivir siendo celíaco. No sólo ir a comer afuera sino conseguir cosas para cocinarse uno en la casa”, subraya.

“El diagnóstico lo tuve en junio del año pasado. Llegué a él por otros motivos, sino tal vez hubiese vivido toda la vida sin saber que tenía celiaquía.” afirma. Y reconstruye: “Venía con problemas en la voz y fui al fonoaudiólogo a ver qué me pasaba. Tras unos estudios me dijeron que tenía reflujo, que viera a un gastroenterólogo. Me hice una biopsia para ver qué tan dañado tenía el esofago y en el resultado me dio que tenia altas chances de ser celiaca, y lo terminó confirmando el médico con un análisis de sangre”.

Agustina entre tanto se permite soñar con soluciones para la celiaquía: “Me encantaría que haya una vacuna que te la cure. Si no existiera esa posibilidad, una vacuna que te la des cada tanto y que tengas un margen de un mes, medio año, un año para comer lo que quieras. O unas pastillas que las puedas tomar para alguna ocasión especial para comer lo que quieras”.

Algunos productos similares a Gluno, de otros lugares del mundo, que aún no se comercializan, tuvieron la limitación de ser complejos y demorar en arrojar un resultado, con el consiguiente efecto de que la comida se enfríe o que la persona celíaca no pueda comer en simultáneo al resto de los comensales. “Lo que quiere hacer este producto es que se vuelva a naturalizar la situación de comer para un celíaco. Que vos vayas a cualquier lado, hagas ese test simple, y ya está, que puedas comer tranquilo”, explica Mardones Buet.

A partir de su presencia en INNOVAR y de aquella primera nota periodística, en junio de este año el prototipo saltó a la web y a las redes sociales. Ya no era solamente un trabajo de la Facultad. En los foros de debates de celíacos y en los comentarios debajo de cada una de las notas se acumulaban las preguntas acerca de dónde se conseguía y a qué precio. “Se nos empezó a acercar mucha gente. De laboratorios privados, personas que querían invertir en el proyecto, gente que comercializaba productos celíacos y lo querían vender, un montón de celíacos que lo querían comprar”, cuentan los emprendedores.

Sin embargo ninguna nota aclaraba que Gluno era recién un prototipo, y no estaba aún a la venta.

Las claves de la enfermedad

¿Qué le sucede a una persona celíaca que ingiere un alimento con partículas de gluten? En los restaurantes, comedores estudiantiles o cualquier lugar en que se preparan múltiples platos, los alimentos pueden sufrir contaminación cruzada: el uso de cubiertos que estuvieron en contacto con gluten, uso de las mismas superficies -incluso si se las limpió entre una preparación y otra-, uso del horno o incluso la volatilidad de las harinas pueden contaminar con trazas de gluten una comida supuestamente apta.

Los síntomas de la celiaquía varían según la etapa de la vida en que se descubra la enfermedad: desde vómitos, diarrea o pelo frágil en la infancia, a osteoporosis, fracturas, irritabilidad o pérdida de peso en los adultos, pasando por anemia, dolor abdominal o cefaleas en la adolescencia. Eso entre una lista de muchas otras posibilidades.

En Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, una de cada cien personas es celíaca. En el año 2007 un decreto del Ministerio de Salud de la Nación, creó el Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca, para favorecer el diagnóstico precoz y fortalecer el sistema de control de alimentos.

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, una ley de 2012, obliga a los restaurantes a ofrecer un menú libre de gluten. Incluso en estos casos, Gluno es un dispositivo que permitirá a la persona celíaca, asegurarse por sus propios medios que la comida no contiene gluten.

Mardones Buet junto a Teresa Dutari son quienes hoy hacen las gestiones necesarias para que el producto llegue al mercado. Son optimistas respecto a que esto suceda, aunque los laboratorios, que en principio tuvieron un gran impulso por querer desarrollar el producto, hoy descrean de su viabilidad: “El límite ahora es encontrar quien nos quiera acompañar en el proyecto. Alguien que entienda la viabilidad del producto desde la perspectiva de la necesidad del usuario. Cuando nos juntamos con la gente del laboratorio, piensan que el producto va a tener ciertos límites y ellos ya creen que no es viable. Yo sé que sí, porque sé el mundo de posibilidades que se le abre a la persona celíaca”, sentencia.

Oct 26, 2015 | destacadas

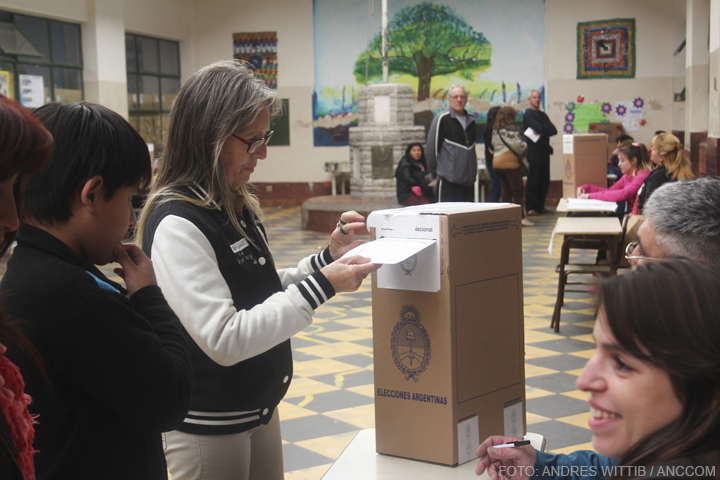

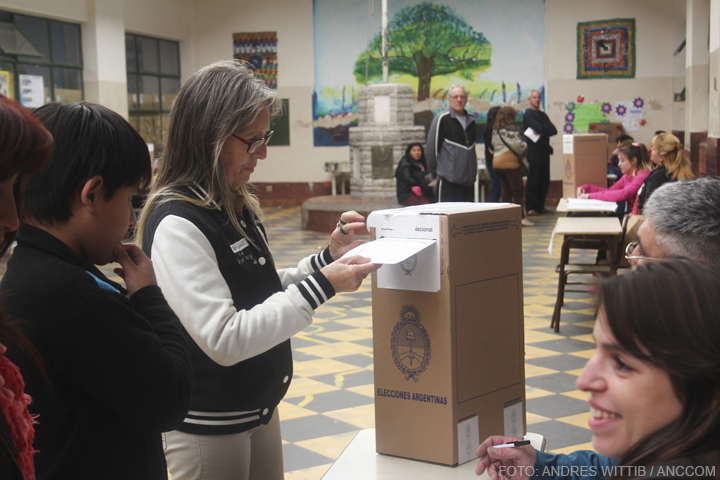

ANCCOM estuvo presente a lo largo de toda la jornada electoral, recolectando testimonios e imágenes exclusivas. A continuación postales de la elección presidencial 2015.

Oct 21, 2015 | inicio

En Avenida de Mayo, entre Bolívar y Perú, cerca de 1200 personas se reunieron a debatir sobre las diferentes y multifacéticas implicancias que tiene la urbanización de los asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad, organizada por el Movimiento Villero Padre Carlos Mugica, tuvo lugar el pasado 17 de octubre, en ocasión de conmemorarse el Día Nacional de la Identidad Villera.

“La idea surgió con partidos políticos como Nuevo Encuentro y organizaciones sociales como Descamisados. Empezamos a pensar un movimiento más amplio, que nos contenga a todos, y lo denominamos Movimiento Villero Padre Carlos Mugica. Nos parecía significativo realizar un acto fundacional, con un Congreso por la Integración Urbana, y hacerlo el 17 de octubre. Es importantísimo que el mismo pueblo que defendió a Perón, el pueblo humilde de nuestra patria, debata por la mejora de la calidad de vida”, señaló a ANCCOM Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente barrial.

«Es importantísimo que el pueblo humilde de nuestra patria, debata por la mejora de la calidad de vida», expresó Pitu Salvatierra.

En las calles, cortadas al tránsito, se levantaron tres carpas con diferentes propuestas. No se trató pura y exclusivamente de debatir la urbanización como suceso arquitectónico, sino que también de pensarla de manera integral, con todo lo que ella trae aparejado: el acceso a viviendas dignas y a todos los servicios públicos de manera regular, la existencia de calles pavimentadas en las que puedan ingresar ambulancias, colectivos, bomberos – como cualquier vehículo que circula por el resto de los barrios porteños-, la presencia de espacios verdes, culturales y deportivos, y, por supuesto, de escuelas y salas hospitalarias, entre otras muchas cosas.

Entre los panelistas se destacaron Rubén Pascolini, secretario Nacional de Acceso al Hábitat; Jaime Sorín, presidente de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del CELS, y Luis Duacastella, Defensor General Adjunto de la Ciudad. También participaron de las discusiones diferentes integrantes del movimiento de curas villeros.

Las leyes que incumple el PRO: la Ley de Atención Prioritaria a la Problemática Social y Habitacional en Villas; la Ley de Planeamiento y Gestión Participativa de la Villa 1-11-14 y las que establecen las urbanizaciones de la Villa 20 y 31.

Un documento repartido entre los asistentes, enumeraba un listado a las leyes aprobadas por la Legislatura porteña que son sistemáticamente incumplidas. Allí estaba la Ley de Atención Prioritaria a la Problemática Social y Habitacional en Villas; la Ley de Planeamiento y Gestión Participativa de la Villa 1-11-14 y las que establecen las urbanizaciones de la Villa 20 y 31.

“Donde hay población vulnerable, se necesita que haya un espacio cerca para poder brindarle contención. Sin embargo, es una lógica del macrismo recortar las áreas sociales”, señaló Paula Penacca, legisladora porteña del Frente para la Victoria. Gabriela Cerruti, candidata al Parlasur por la Ciudad de Buenos Aires por la misma agrupación, dijo a los vecinos: “Hace ocho años que estamos en esta lucha, reclamando la urbanización de las villas. Y hace ocho años que el PRO desvía los fondos del Gobierno de la Ciudad, que deberían ser para la urbanización, a sus negocios privados, a sus cómplices y amigos”. En la Ciudad de Buenos Aires, donde viven casi 175 mil personas en villas y asentamientos, también se incumplen leyes vinculadas a solucionar los problemas habitacionales en los barrios Ramón Carillo, Piedra Buena y Mariano Castex. Los vecinos, protagonistas directos de estos procesos, destacaron y marcaron una diferencia con la provincia de Buenos Aires, donde se están llevando a cabo las urbanizaciones de las villa Palito y la Carlos Gardel. Una mujer, con una remera que rezaba “Ciudad Oculta”, sostuvo: “Tenemos que ir generando esto en todos los barrios, para que seamos partícipes. Ganar una urbanización va a ser el puntapié inicial para hacer lo mismo en todas las villas de la Capital”. En la misma línea, Salvatierra agregó: “Los compañeros de las villas, vecinos de la ciudad, académicos, y los que quieran venir, podrán debatir juntos de qué se trata la urbanización y cómo hacer para alcanzar ese eterno sueño que venimos persiguiendo hace mucho tiempo”.

«El Día de la Lealtad celebramos la capacidad de organización del pueblo. Discutir, juntarnos, organizarnos, generar mayores niveles de conciencia, es una forma más de lucha”, señaló Pennaca.

El congreso se llevó a cabo en el marco de las celebraciones del 70º aniversario del 17 de octubre. “Es muy especial festejar este día en este congreso por la integración urbana –señaló Pennaca-. El Día de la Lealtad celebramos la capacidad de organización del pueblo. Discutir, juntarnos, organizarnos, generar mayores niveles de conciencia, es una forma más de lucha”.

Entre los referentes políticos que asistieron al Congreso estuvieron los legisladores porteños Lorena Pokoik, José Cruz Campagnoli, Gabriel Fuks, Andrea Conde y Javier Andrade; los candidatos a diputados y diputadas nacionales Axel Kicillof, Laura Alonso y Gabriela Alegre; y el candidato al Parlasur, Daniel Filmus. En el acto de cierre, el Secretario General de La Cámpora, Andrés Larroque, se refirió a las promesas que realizó Mauricio Macri durante la campaña de su partido Cambiemos: “Si tanto quieren cambiar, hubieran transformado la realidad de los barrios. Ocho años estuvieron y no pasó nada. Macri promete urbanizar las villas del país y, mientras lo dice por televisión, acá se vota en contra de la urbanización de la Villa 31”.

Oct 20, 2015 | destacadas

Abuelas de Plaza de Mayo cumple 38 años y lo conmemora el jueves 22 de octubre, a las 19, con un acto abierto al público en el auditorio La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Al evento central se le suman otras acciones en todo el país que se desarrollarán hasta noviembre con el objetivo de siempre: restituir la identidad de los casi 400 nietos y nietas, apropiados durante la última dictadura cívico militar, que aún faltan encontrar.

Durante el acto -que tendrá como números centrales un recital de Hilda Lizarazu y un show de la Banda de Zamba, para los más chicos-, “se recorrerán los logros del último año de la institución, con la participación de invitados especiales”, aseguran desde la Asociación. Todos aquellos que deseen asistir al acto podrán reservar las entradas de 10 a 18 llamando al (011) 6841-6400 o a través de la sección Entradas del sitio web del CCK.

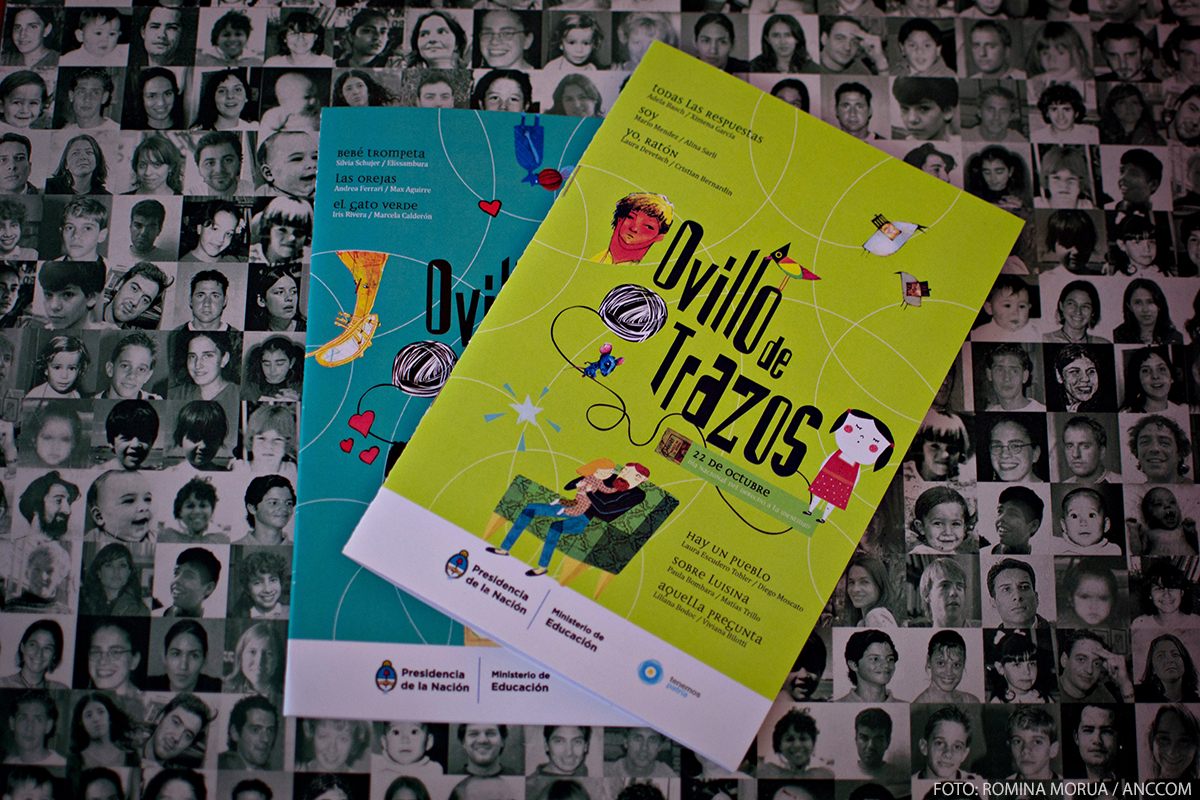

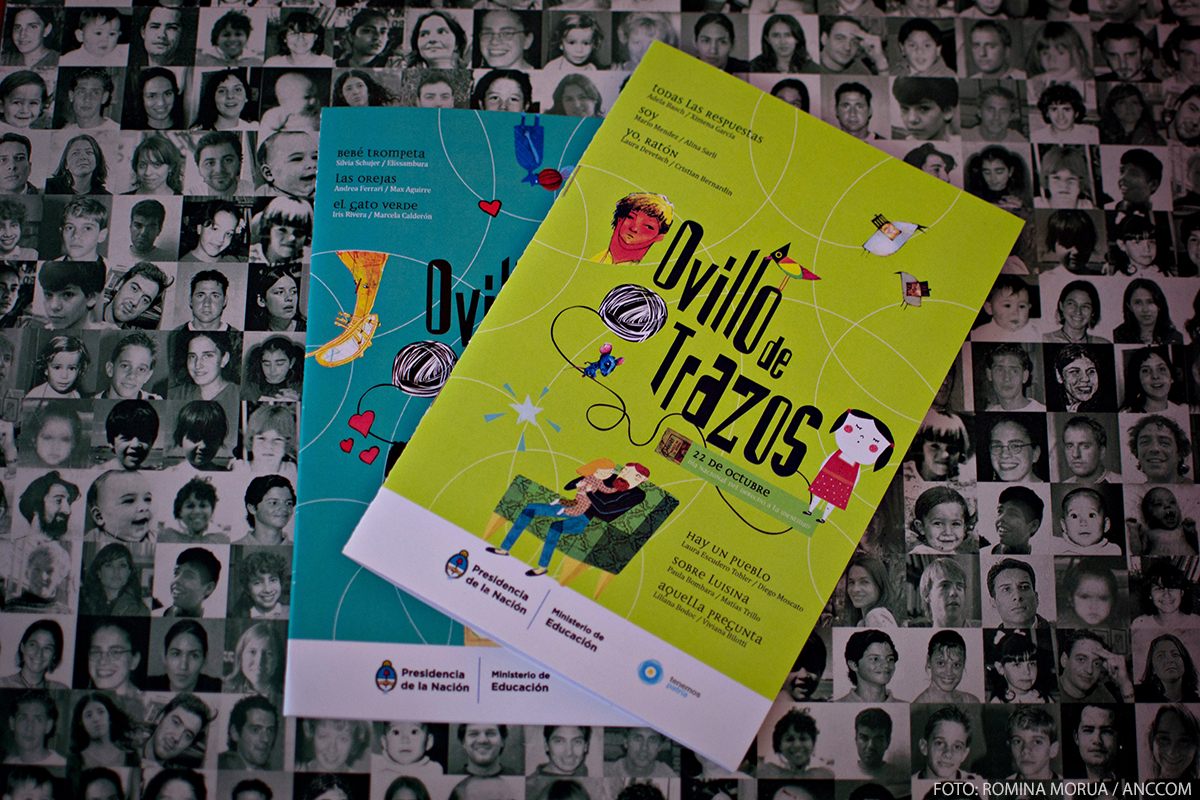

El libro «Ovillo de trazos» consta de doce textos con la finalidad de instalar y promover la discusión en las escuelas, en el marco del mes de la identidad.

En estas casi cuatro décadas, Abuelas ha logrado restituir la identidad a 117 nietos y nietas, hoy hombres y mujeres, muchos de ellos ya padres y madres. De esta manera, la organización también ha restituido la identidad a sus bisnietos, y es por eso que desde hace años comenzaron a trabajar con la infancia, no sólo para promover el derecho a la identidad, sino también con el anhelo de que algún niño despierte en su padre o madre el deseo de saber sobre su origen.

Trazos de Identidad

“Queremos que las nuevas generaciones tengan la oportunidad que no tuvimos los que nacimos en plena dictadura o en los primeros años de la democracia. Yo fui a un colegio donde nunca me hablaron del tema y era uno de los nietos que las Abuelas estaban buscando. Nos hubiese venido muy bien que nos digan claramente que nosotros éramos la generación que había sido robada durante el terrorismo de Estado”, reflexionó Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido, en el marco de la inauguración de la muestra Ovillo de Trazos, destinada a niños de escuelas primarias, que se expone desde el viernes 9 de octubre en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA.

Ovillo de trazos es un proyecto compuesto por una muestra itinerante, libros, posters y postales con relatos que buscan interpelar a chicos y chicas que estén transitando la escuela primaria. Para llevar a cabo este trabajo, ilustradores y escritores construyeron, en conjunto, doce textos con la finalidad de instalar y promover la discusión en las escuelas, en el marco del mes de la identidad.

La nueva campaña apunta a constituirse como una herramienta de trabajo para docentes de todas las escuelas en el ámbito nacional pero también a nivel internacional. Se encuentra disponible en formato digital en el sitio web oficial de la Asociación.

Paula Bombara, escritora y curadora de la muestra, fue la encargada de articular las parejas de escritores e ilustradores, según los estilos y personalidades particulares, para que texto e imagen se fortalezcan mutuamente. El ilustrador Poly Bernatene, por ejemplo, formó dupla con María Teresa Andruetto para trabajar en el cuento Lección de piano. “Mi parte -dijo el artista- fue la de dibujar, buscar el vuelo y una mirada diferente sobre lo que se estaba contando con palabras”.

Los formatos y géneros literarios no estuvieron predefinidos ni fueron impuestos desde la organización, razón por la cual se pudieron observar diferentes estilos. Bombara -que participó del proyecto acompañada del dibujante Matías Trillo- remarcó el deseo de que esa libertad, planteada desde un inicio, pueda transferirse a las aulas: “Espero que surjan un montón de preguntas. Cuando recorrés escuelas, te das cuenta de que cada grupo de chicos es distinto, tiene necesidades diferentes y se conecta de un modo particular. Seguramente esto va a dar pie a que se pregunten quiénes son, pero también a que piensen por qué escribimos lo que escribimos”.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que el proyecto servirá para aumentar la cantidad de nietos restituidos y recordó su época de docencia: «Teníamos un manual con lo que había que decir, con historias que no eran ciertas».

Laura Devetach, escritora y referente de la literatura infanto-juvenil argentina, formó pareja con Cristian Bernardini, y trabajaron el poema Yo, ratón. “Tiene que ver con el tema de moverse de un lugar a otro -cuenta-, de tener que transformarse uno para poder aceptar lo nuevo que llega, pero sin perder lo viejo. Supongo que los chicos también pensarán qué harían ellos si les ocurrieran circunstancias como las del poema”.

La campaña contó también con el apoyo de Adriana Redondo, titular del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación, quien explicó a ANCCOM: “Se van a publicar diez mil ejemplares de cada uno de los títulos y van a ser repartidos a las escuelas primarias, a través de los planes de lectura. Acordamos hacer este material para que, además de la versión digital, hubiera una versión papel que llegara a las escuelas”.

La presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, aseguró que el proyecto servirá para aumentar la cantidad de nietos restituidos y recordó sus épocas de docencia: “Teníamos un manual con lo que había que decir, con historias que no eran ciertas. Ojalá hubiera tenido este material, porque hubiese sido mucho más sencillo saber la historia verdadera de nuestro país y se hubiera evitado mucho”. Gonçalves Granada añadió que las estrategias de Abuelas fueron cambiando con el transcurso del tiempo: “Estamos buscando a nietas y nietos que, en muchos casos, ya son mamás y papás. Fue parte de entender que ya no sólo había que hablarle a la generación de los que estamos buscando, sino también a sus hijos”.

Entre otras duplas de artistas, también participaron del proyecto Adela Basch y Ximena García, Silvia Schujer y Paula Elissambura, Andrea Ferrari y Max Aguirre, Ricardo Mariño y Pablo Bernasconi y Liliana Bodoc y Viviana Bilotti.

«Sobre Luisina», un texto de la curadora del proyecto, Paula Bombara.

Otras acciones

Abuelas cuenta con filiales en Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata, ciudades en las cuales, a lo largo de este año, también se vienen realizando acciones para conmemorar su aniversario.

En La Plata se lanzó el ciclo de Teatro por la Identidad en la semana del 16 de septiembre, junto a la conmemoración de La Noche de los Lápices. La semana pasada, a su vez, se realizó el Festival Internacional de Danza por la Identidad, en el Teatro Argentino de esa ciudad. Participaron compañías de México, Colombia y Brasil, entre otros países.

Córdoba, por su parte, continúa con su serie de charlas-debate con escritores en el Archivo Provincial de la Memoria y Mar del Plata prepara su ciclo de Música por la Identidad. Y la filial Rosario lanzó nuevas funciones de Teatro por la Identidad. También realizó la muestra TwitteRelatos por la Identidad IV –realizada en el Monumento Nacional de la Bandera- y las jornadas de “Manos que bordan memoria”, en la que convocó a artistas para que labren los nombres de los desaparecidos de Rosario y la región en pañuelos blancos. En esta ciudad, las conmemoraciones cerrarán con un un acto el 22 de octubre, en el que dará un recital la banda Mamita Peyote, en el Monumento Nacional de la Bandera, que se verá cubierto de banners gigantes con la consigna “Necesito verte hoy”.

Asimismo, en distintos teatros de la Ciudad de Buenos Aires ya se lanzó el ciclo Teatro por la Identidad, que cumple 15 años y se desarrollará durante el mes de noviembre en distintas salas bajo la consigna “No te pierdas el abrazo”.