Sep 28, 2016 | inicio

A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de las víctimas, visitó Argentina para hacer visible el reclamo por el paradero de los normalistas. Las actividades organizada por la Asamblea de Mexicanos en Argentina se extendieron desde el jueves hasta el martes último e incluyeron charlas, manifestaciones callejeras, marchas y reuniones con referentes de organismos de derechos humanos. Las múltiples acciones buscaron dejar de manifiesto que el caso sigue impune, y que los padres y madres mantienen su reclamo al gobierno mexicano, a quien exigen se disponga a esclarecer los hechos.

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en la ciudad contigua, llamada Cocula. Pero los familiares se niegan a aceptarla, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) comprobó que la versión no era cierta, a partir de un video que registra irregularidades en la investigación. Allí pudo constatarse que Tomás Zerón, el director de la Agencia de Seguridad Criminal -encargada de investigar el caso en la estructura del Estado- estuvo en el basurero de Cocula, antes de que se encontraran allí los restos incinerados de un estudiante, sin que su presencia se consignara en el expediente. Además, el GIEI plantea que en el video se ve cómo los agentes federales impiden pasar al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que asiste a los familiares de las víctimas en la investigación, mientras se ve a Zerón deambular en el lugar. A partir de esto, se piensa que podría haber habido pruebas implantadas en la versión oficial, y por esta razón los padres y madres de los 43 estudiantes buscan que no se abandone el caso, y luchan por la aparición de sus hijos.

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos.

Apoyo internacional

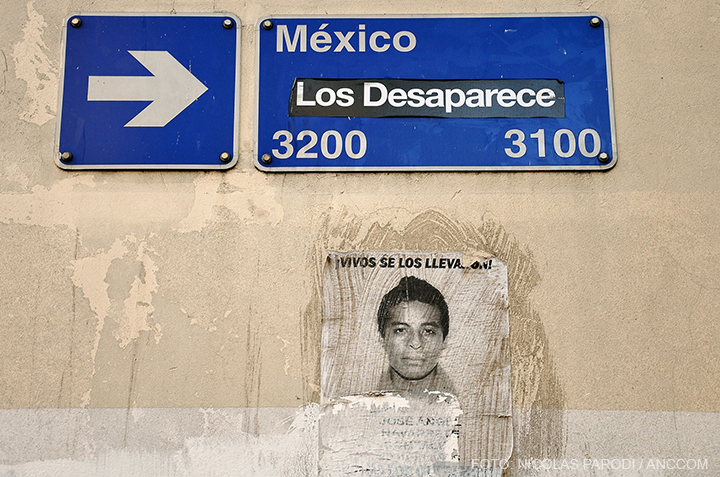

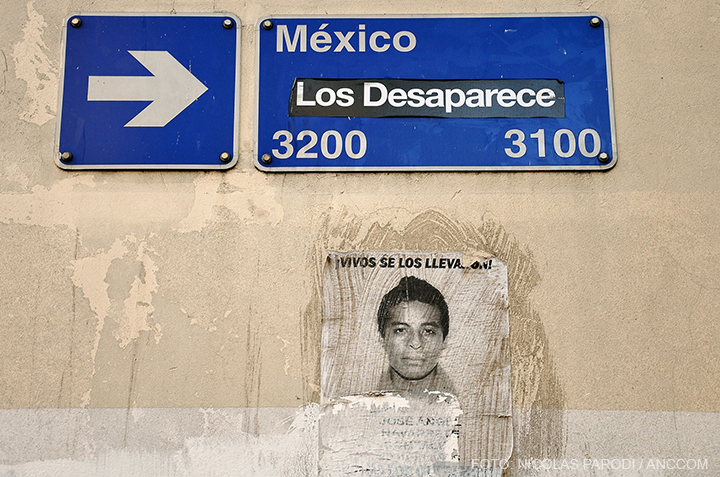

La llamada Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último con la participación de Cristina Bautista, la Asamblea de Mexicanos en Argentina y demás asociaciones convocantes en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora en Plaza de Mayo, una visita a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y, por último, una “pegatina por los 43 por la calle México”, desde su cruce con Avenida La Plata. Durante esta actividad, ANCCOM dialogó con Cristina Bautista, quien expresó la importancia de que la calle que lleva el nombre de su país en la capital de la Argentina tenga el rostro de los 43 normalistas y su mensaje. Afirmó que le da fuerza saber que Buenos Aires conoce el caso Ayotzinapa “porque es importante el apoyo internacional, en especial porque ejerce presión al gobierno mexicano para esclarecer los hechos”. Por esta razón considera que fue de suma importancia su encuentro con Madres y Abuelas de Plaza de mayo, porque pudo conocer más en profundidad su experiencia, su largo recorrido, y abrigarse con su apoyo: “Me dijeron que cuando hacen la ronda de los jueves ellas siempre exigen la aparición con vida de los 43 normalistas. Me contaron su historia, y cómo empezó su fundación. Me dieron ánimo, fuerzas, para que sigamos adelante en la lucha por nuestros hijos, y también como hicieron las Abuelas a lo largo de los años por sus nietos. Yo les dije que eso vamos a hacer, porque esto no se acaba un día 26 de septiembre, esto sigue, realmente queremos llegar a la verdad». El apoyo internacional también llegó desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la semana pasada, cuando el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) visitó la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Arsinoé Orihuela, uno de los referentes de la Asamblea de Mexicanos en Argentina que recibió a la mamá del estudiante, dijo a ANCCOM que la reunión con organizaciones de Derechos Humanos es importante para poder decirle al mundo que México está en un momento difícil donde continuamente hay desapariciones, homicidios, torturas a presos políticos y no políticos, y detenciones arbitrarias “por eso la demanda hacia el gobierno mexicano se hace extensiva hacia todas las desapariciones forzadas en México”, remarcó.

Para Orihuela, el caso de los 43 estudiantes produjo una inflexión en la historia de su país, como ocurrió en 1968 con la masacre de Tlatelolco, en la que el ejército mexicano disparó contra una multitud de estudiantes que se manifestaban en demanda de mayor libertad de expresión. Además, consideró que es fuerte simbólicamente “porque los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trasladaban a Iguala para recaudar fondos, justamente, para poder asistir a la marcha en conmemoración por la masacre de los estudiantes de Tlatelolco del ’68”.

La Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último . Además hubo una “pegatina por los 43 por la calle México”.

Lo que muestra Ayotzinapa

En la marcha hacia la cancillería mexicana en Argentina del último jueves, Cristina Bautista entregó a los funcionarios diplomáticos de su país un documento para pedir que se reanude la investigación que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dar por concluida. Para Arsinoé Orihuela el caso de Ayotzinapa impactó más que otros que vienen ocurriendo a la sociedad mexicana porque concentra los peores elementos de violencia institucional como “la agresión estatal contra sectores de la población pobre y estudiantes, en un contexto de reformas privatizadoras que apuntan a abrir los mercados al exterior (como lo es desde 1994 el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México) que perjudican a la población con menos recursos”, aseguró.

Orihuela analizó también que la desaparición de los 43 estudiantes desacredita la estrategia que propone Estados Unidos sobre la utilización de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, ya que demuestra que parte del Estado está involucrado con aquello que dice combatir, y que la violencia se ejerció, en realidad, contra estudiantes. «El narcotráfico reemplazó al petróleo como primera fuente de ingresos en México», reflexionó Orihuela, y agregó que se utiliza la guerra contra el narcotráfico como modalidad de guerra sucia, “porque en realidad es una estrategia para eliminar por la fuerza todo lo que se considere una amenaza a lo dominante”. En ese sentido, dijo que las escuelas rurales son una “piedra en el zapato” para las medidas neoliberales que aplica el Estado, por la fuerte formación política que ejerce en sectores necesitados económicamente.

Mientras continúan difundiendo internacionalmente la desaparición de sus hijos, la lucha de Cristina Bautista y las demás madres y padres de los 43, siguen manifestándose dentro de México donde recientemente se nombró a Zerón como Secretario Técnico de Seguridad Nacional, luego de su renuncia al cargo de director de la Agencia de Seguridad Criminal. En relación a esta designación, la mamá de Benjamín Ascencio Bautista dijo: » Si en Ayotzinapa Tomás Zerón desvió las investigaciones del paradero de nuestros hijos, imagínense qué podrá hacer como persona de Seguridad Nacional. Como madres y padres de familia nosotros tenemos la tarea de salir a dar la información de lo que estamos viviendo realmente y no como lo expresa el gobierno mexicano en sus medios de comunicación”.

Mientras pegaba el rostro de su hijo y el de los demás estudiantes desaparecidos en cada esquina de la calle México, Cristina Bautistas aseguró que no se van a rendir: “Vamos a salir a difundir porque queremos la unidad y la fuerza, y que se sepa la verdad».

-«Ayotzi vive», gritaban los manifestantes por las calles del barrio de Monserrat.

-» La lucha sigue y sigue», contestaban decenas de personas el jueves, mientras pegaban las fotos de los 43 estudiantes desaparecidos.

La madre de Benjamín Ascencio Baustista llevaba la foto de su hijo colgada del pecho. Su bandera.

Actualizado 28/09/2016

Sep 28, 2016 | destacadas

En el contexto de un nuevo derrame tóxico en la mina Veladero, que administra la empresa Barrick Gold en cercanías de la ciudad de Jáchal, San Juan, se estrenó Olvídalos y volverán por más, un documental que indaga sobre la explotación minera, su vínculo con el neoliberalismo, y sus consecuencias. En diálogo con ANCCOM, su realizador, Juan Pablo Lepore, comparte la motivación inicial detrás del filme y su posición respecto a la problemática. “La idea fue investigar cuáles son los males que nos aquejan, por qué se produce la contaminación a gran escala, con el consentimiento de quién, y qué es lo que está haciendo la gente para defenderse –plantea-. En ese sentido, en 2009 empezamos a hacer una serie de entrevistas. Viajamos por Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Canadá, reuniendo argumentos y conociendo experiencias de autogestión, de organización de la tierra, de ocupaciones, de latifundios, de vecinos en lucha contra la megaminería”.

“Para ellos, nosotros somos un basurero, somos motivo de extracción, de saqueo, de despojo”, dice en el filme el periodista y referente ambiental recientemente fallecido Javier Rodríguez Pardo, uno de los testimonios que recogió este trabajo estrenado el jueves pasado en el cine Gaumont, que busca aportar al debate sobre la actividad minera y a la promoción del cuidado de los recursos naturales. Con especial énfasis en la situación argentina, y a partir de entrevistas a especialistas y material de archivo, el documental recoge también casos paradigmáticos de otros países del continente americano, llevando la problemática a un plano internacional. Lepore logra articular una visión de denuncia que invita a reflexionar sobre los intereses que se esconden detrás del extractivismo multinacional y los impactos que produce en el medioambiente y en la sociedad.

“La idea fue investigar cuáles son los males que nos aquejan, por qué se produce la contaminación a gran escala, con el consentimiento de quién».

Los casos que incluiste en el documental remiten a países que son disímiles entre sí. ¿Qué diferencias y similitudes encontraste en cuanto al tratamiento de esta problemática y a las formas de lucha que adoptan?

Si analizamos la militancia concreta, la actitud frente a estos monstruos multinacionales y este activismo militante, vemos muchísimas similitudes. La megaminería tiene metodologías que se repiten en todos los países. Lo vivimos en Quebec con la avanzada del gobierno de Jean Charest en el 2012: el procedimiento de ir de pueblo a pueblo, de convencer a los pobladores de que el extractivismo es la única salida para poder hacerse rico, de que la minería es la única forma de trabajo que puede haber en estos lugares, es el mismo que encontramos acá. El neoliberalismo, en este sentido, se planta de maneras similares. Necesitamos organizarnos y eso me llevó a pensar que los problemas son los mismos y que es importante socializar las experiencias concretas, exitosas, para poder mostrarlas como síntesis. Con respecto a las diferencias, en Toronto, por ejemplo, estuve preso unos días por filmar; eso es una locura que acá es difícil que se dé (si bien pasan otras cosas). Creo que allá la seguridad, la policía, y todo el aparato estatal es bastante represivo y la gente, ante esto, es más tranquila, menos pasional. En los países latinoamericanos salimos mucho a las calles y si hay algo que nos molesta, nos organizamos y nos defendemos frente a eso. En el primer mundo es más difícil. Si bien hay resistencias, en la mayoría de los lugares están muy adormecidas. Quizás nosotros tenemos menos cosas, o menos que perder, y entonces nos arriesgamos y podemos enfrentar con más fuerza y ganas a todo este sistema.

¿Cuándo estuviste preso y por qué?

Fue en el 2010, para la cumbre del G20 que se hizo en Toronto, el 26 de junio. La presidenta viajó para reunirse con Peter Moon y otros empresarios de las mineras más importantes de Canadá (recordemos que el 60% de las mineras, más importantes del mundo, son de capitales canadienses). Se presentó junto con el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y los gobernadores de las provincias mineras para cerrar el tema de la Ley de Glaciares que le exigía el proyecto Pascua-Lama. En ese momento, surgieron una serie de protestas en contra del encuentro de presidentes, y con la cámara salí a filmar los arrestos masivos (cerca de mil personas por día). Una locura, un presupuesto de más de un billón de dólares gastados tan sólo en seguridad. Me detuvieron por filmar y me armaron una causa. Estuve retenido diez horas. Dos meses más tarde me fueron a buscar a mi departamento para llevarme a un centro de detención en Toronto, en el que permanecí 22 días privado de mi libertad. Si bien es una experiencia que no se la deseo a nadie, me sirvió para fortalecerme en la lucha y para entender que las decisiones pueden tener consecuencias, pero que es necesario no bajar los brazos.

Ambientalistas de Jáchal (San Juan) y miembros de la Multisectorial Antiextractivista.

¿Con qué otras dificultades te encontraste durante el proceso de producción de la película?

El tema económico fue y sigue siendo una dificultad. Este es el tercer largometraje que hacemos sin el subsidio del INCAA. Sí tenemos el apoyo de los estrenos colectivos DOCA, organización a la que pertenezco y gracias a la cual podemos estrenar en el Gaumont y otros espacios INCAA del país. Seguramente en algún momento podremos acceder y aplicar el subsidio al documental. Soy consciente de que estamos estrenando esta película con una actualidad que es imposible lograr con los tiempos del INCAA. Eso es algo que asumimos y costeamos todos los voluntarios que formamos parte del Colectivo Documental Semillas. Creemos que es indispensable que todas estas producciones se sigan haciendo, con o sin presupuesto.

-¿Qué aspectos positivos rescatás del camino recorrido en la realización del filme?

El recibimiento de la gente, siempre contar con el apoyo de las asambleas, de todos los protagonistas que están poniendo el cuerpo en la lucha contra esta avanzada neoliberal, que en este largometraje lo vemos a través de la megaminería, pero estamos hablando del agronegocio, del fracking y de muchas otras cosas que van a aparecer.

En el documental haces referencia a casos exitosos que se manifestaron en contra de la megaminería, como son los de Famatina y Chilecito y Chubut, por ejemplo. ¿Cuál creés que es el camino en la lucha contra esta actividad?

Creo que el apoyo de las organizaciones es indispensable. Individualmente no somos fuertes, necesitamos organizarnos por una cuestión de supervivencia. El sistema lo hace, actúa desde el aparato estatal, desde los medios de comunicación, desde las empresas, todo coaccionado para que el capital rija en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza. Necesitamos cada vez multiplicar más la palabra para que se sepa lo que está pasando, para poder decidir, para frenar este sistema, y proponer al mismo tiempo otro alternativo, más equilibrado, que tenga que ver con el respeto por los derechos humanos y a la madre tierra.

-Jáchal fue noticia nuevamente por el derrame tóxico ocurrido en la mina Veladero, el pasado 8 de septiembre. Ahora, el Ministerio de Ambiente pidió la suspensión de las actividades de Barrick Gold hasta que haya un mayor control y monitoreo ¿Cuál es tu posición al respecto?

Es una trampa comunicacional. Necesitan hacer algo porque se les viene el pueblo encima. El gobierno es netamente neoliberal, manejado por los CEOs de las empresas. No hay posibilidad de diálogo. Lo único que quieren es que las empresas hagan la mayor extracción posible, que se lleven la mayor cantidad de recursos; ellos se quedan con su parte, y esto en detrimento de toda la población, como lo hemos visto en el documental. La maniobra del ministro de Ambiente, en este sentido, es hacer este juego de la democracia, pero es simplemente una careta. No van a ofrecer ninguna solución a las personas. Van a querer apagar el fuego cuando la gente salga a las calles y así hasta que todo estalle y haya una crisis donde la gente pueda elegir otra cosa. Ahí es donde la organización es fundamental para poder armar un proyecto alternativo a todo este sistema que se nos presenta como irrebatible, como la única posibilidad.

«Viajamos por Bolivia, Chile, Brasil, Cuba, Canadá, reuniendo argumentos y conociendo experiencias de autogestión, de organización de la tierra, de ocupaciones, de latifundios, de vecinos en lucha contra la megaminería”.

Actualizado 28/09/2016

Sep 27, 2016 | inicio

El Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) denuncia que el Gobierno de Mauricio Macri “criminaliza al artista callejero” debido a la aplicación del protocolo de seguridad para el espacio público, ejecutado por la Policía Federal y la Policía Metropolitana, con el aval de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El FAAO denuncia que “el personal policial acosa a los artistas callejeros en parques y plazas, los cachea como si fueran delincuentes y posteriormente les impide realizar su trabajo”, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. Dentro de este marco de hostilidad, Alejandro Cabrera Britos, presidente del Frente de Artistas, subrayó que “la policía está realizando actos de violencia institucional contra el artista callejero, todos ellos con el aval del Ministerio de Seguridad”.

Foto: Archivo ANCCOM

El más grave de los hechos denunciados ocurrió en Pergamino, el 12 de febrero de este año: Brian Ismael Ardiles, malabarista callejero, fue increpado por policías e inspectores municipales, quienes lo multaron, le secuestraron sus instrumentos de trabajo, y avalados por la jueza de Faltas de Pergamino, Marcela Fátima Noé, se los destruyeron.

El Frente de Artistas denuncia hostigamientos similares en la Ciudad de Buenos Aires, donde se discute un proyecto denominado “Ley de Artistas Ambulantes”, presentado en diciembre del 2015 por la legisladora Lía Rueda del Frente Cambiemos. Según los trabajadores callejeros, la iniciativa pone en riesgo la labor de los artistas porteños, ya que detrás del objetivo de regular la modalidad, establece que “las actividades artísticas solo podrán llevarse a cabo mediante un permiso de uso del lugar público”. A su vez, fija insólitas restricciones, como la de “permitirle al artista callejero realizar un espectáculo de una hora, estipulando que luego deberá descansar por un periodo de dos horas para luego autorizarlo a retomar la actividad”, describe Cabrera Britos.

“Este proyecto es un acto de violencia institucional que criminaliza al artista callejero”, aseguran desde FAAO y denuncian que la aplicación del protocolo de seguridad para los espacios públicos “tiende a la censura de la actividad artística en la vía pública”.

Frente a los abusos y con la intención de “descomprimir la situación de creciente persecución policial”, Alejandro Cabrera Britos compiló el Manual del Artista Ambulante que incluye una serie de leyes, decretos y artículos que protegen al artista callejero ante el abuso policial y lo distribuye en Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa será reproducida en la Provincia de Buenos Aires bajo el nombre de Manual del Artista Ambulante Bonaerense. Ambas acciones son promovidas por el Frente ante la falta de respuesta a sus reclamos del Gobierno Nacional y, sobre todo, por la negativa a considerar un proyecto alternativo para el uso del espacio público presentado por los propios artistas.

Actualizado 28/09/2016

Sep 27, 2016 | inicio

La Asociación Espacios Escénicos Autónomos (ESCENA), conformada por veinte salas teatrales autogestivas de la Ciudad de Buenos Aires, realizó el pasado sábado el festival homónimo que desplegó espectáculos de teatro, danza, ópera, clown, poesía e intervenciones artísticas varias durante 24 horas ininterrumpidas. El objetivo común de esta auténtica maratón artística fue demostrar la resistencia de la agrupación ante las dificultades políticas y económicas que deben enfrentar sus espacios. Desde su creación, en 2006, el colectivo defiende a sus salas de las constantes amenazas de clausura y este año, además, afronta los tarifazos de los servicios de luz y agua que ponen en serio riesgo la continuidad de sus actividades.

El Festival constó de tres momentos: “Dar sala”, “Trasnochada” y “Calle”. En el primero, las funciones se desarrollaron en un circuito formado por cinco sedes: Machado, Habitar Gómez, Silencio de Negras, Casa Temenos y Oeste Usina Cultural. Cada una de estas salas exhibió obras propias y de los demás espacios que integran el colectivo ESCENA. De esta forma, se sucedieron sin parar hasta la medianoche, con precios accesibles y a sala llena, piezas de teatro, performance, danza y ópera. Luego, el festival continuó en la “Trasnochada”, que tuvo lugar en El Piso Teatro, donde hasta el amanecer un “escenario caliente” de varieté fue protagonizado por espectáculos de clown, poesía, improvisación, danza, performances e intervenciones. Finalmente, el domingo hubo murga, música en vivo y otras actividades artísticas diversas en el corte de las calles Hidalgo y Díaz Vélez, en el barrio de Caballito.

El momento «Calle», con la banda Vértigo López.

Los espacios que sostienen el Festival Escena ofrecen la oportunidad de inmiscuirse en un mundo artístico no convencional: el del arte independiente. Ante todo, aquí se desarrolla una lógica autogestiva, horizontal y sin fines de lucro, que favorece la emergencia de obras distintas a las que responden a intereses comerciales e institucionales. “Es un honor para nosotros trabajar acá porque se ponen en juego valores compartidos desde el punto de vista poético e ideológico”, señala Sandy Gutkowski, representante del espacio Ventanas y directora de la obra Cupido.net, una de las que se presentó en el Festival.

Los escenarios del colectivo pueden encontrarse en casonas antiguas, terrazas o galpones adaptados a tal fin. Se trata de espacios pequeños -con capacidades que varían entre 30 y 60 localidades- que permiten generar un clima íntimo entre la obra y el público. Eduardo Pérez Winter, director del espacio Silencio de Negras, afirma: “Lo que hacemos está cerca: se puede ver, tocar y transitar”. En tanto Lailén Álvarez, que participó del Festival como asistente de dirección y actriz de Cupido.net, sostiene: “En el teatro independiente, a diferencia del comercial, se entabla un espacio de comunicación con el público”. A esta interpelación, se suma la calidez que describe Analía Slonimsky, integrante de la comisión organizativa del Festival: «Las salas son espacios a los que nosotros asistimos diariamente a trabajar. En cualquiera de ellas te vas a sentir como en casa, porque es lo que son: casas teatrales». Allí no sólo se presentan obras, muchos artistas también se forman. “Constituyen espacios de investigación y de lo emergente. Funcionan como la cocina de grandes artistas”, agrega.

Los espacios que sostienen el Festival Escena ofrecen la oportunidad de inmiscuirse en un mundo artístico no convencional: el del arte independiente, donde según sus protagonistas, se trabaja a pulmón».

Esta posibilidad de la experimentación es valorada también por Germán Ivancic, director escénico de la ópera Cendrillon, otra de las obras que participó en el festival: “En estos espacios se les da lugar a proyectos de distinta índole, que arriesgan en sus búsquedas”. A su vez, Juan Pablo Llobet Vallejos, pianista y coordinador musical de la misma obra, afirma que esto hace que el Festival Escena sea muy distinto a otros en su oferta: “Aquí pueden verse abordajes que en otros lugares no encontrarías, maneras de hacer que toman una postura frente a los textos y la música, y que consideran lo que siente el espectador”.

Los responsables de estos espacios intentan dar a conocer su trabajo y mostrar que lo que ofrecen es un bien cultural; un servicio a la comunidad que no puede ser abandonado a las leyes del mercado. No obstante, frente a los problemas que los aquejan, no suelen recibir apoyos estatales. Diego Rodríguez, Director Artístico de Machado Teatro, expresa su preocupación: “Tuvimos un incremento de 300% en la tarifa de luz y la cifra superó un 500% en el caso del agua, cuyo consumo en una sala teatral es mínimo: se emplea sólo para la limpieza y el uso de los baños. No podemos pagar según el tamaño de la superficie. Necesitamos una tarifa diferenciada para la cultura”.

“En el teatro independiente, a diferencia del comercial, se entabla un espacio de comunicación con el público”.

Las subas excesivas de los servicios no son el único problema que afronta ESCENA: “Todos nuestros espacios -subraya Pérez Winter- están en regla y son seguros. Aun habiendo legislaciones específicas que nos protegen, recibimos inspecciones que desconocen la ley o la interpretan de forma arbitraria y nos clausuran injustamente”. Antes de empezar cada función del Festival, Rodríguez le cuenta al público la situación de Machado Teatro: “Hace años inicié el trámite de habilitación y al día de hoy sigo sin obtenerla de manera definitiva”. Slonimsky sintetiza el reclamo: “Nosotros no somos improvisados, tenemos mucha trayectoria y responsabilidad. Queremos trabajar tranquilos. Necesitamos que nos den la habilitación definitiva de nuestros espacios y que el Estado entienda que nuestro trabajo es genuino y que es parte del quehacer cultural de la Ciudad de Buenos Aires”.

Una nueva edición del Festival se ha ido, pero el colectivo artístico que lo organizó continúa en plena resistencia de la estrangulación de sus salas, llevando a cabo lo más vital que tienen: su arte. “El Festival es una invitación a contactarse con lo que sucede todo el año en los veinte espacios que lo integran: nuestras obras, nuestros cursos y muchas otras actividades que siguen esta forma autogestiva de producción”, invita Pérez Winter. Respecto a los peligros que acechan su supervivencia, Gutkowski afirma: “Aquí estaremos presentes de pie y con la luz encendida en todas las salas. Ninguna amenaza nos va a apagar”.

Actualizado 28/09/2016

Sep 22, 2016 | inicio

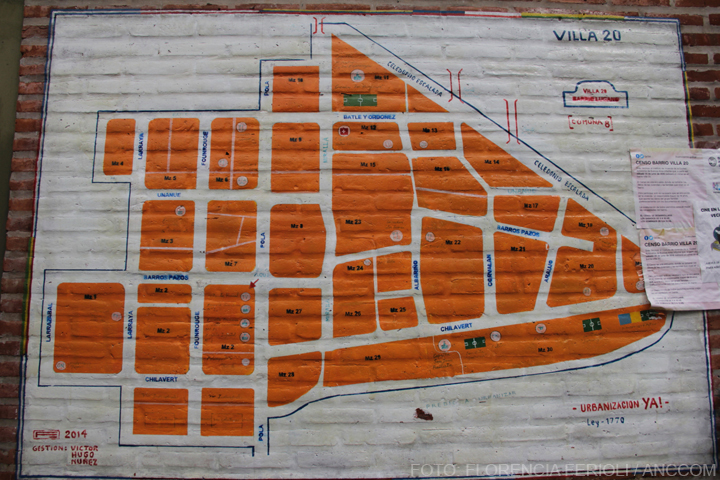

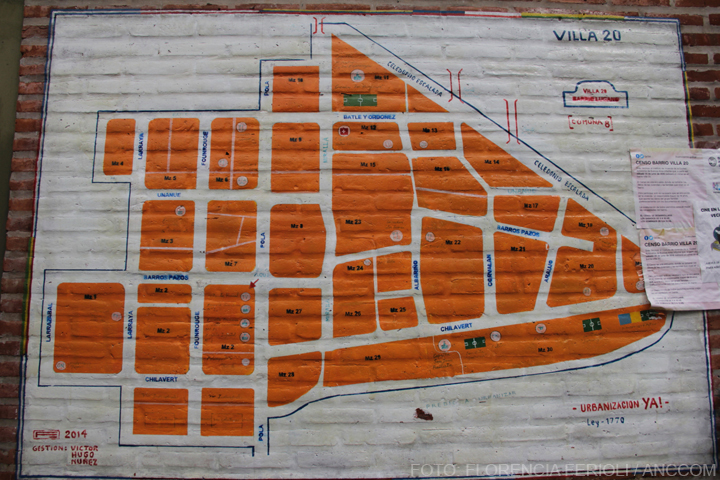

El pasado 8 de septiembre fue aprobado el proyecto de ley para comenzar la urbanización de la Villa 20 de Lugano. Con 55 votos a favor, la Legislatura porteña dio curso positivo al programa presentado por el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y dejó sin efecto los concursos de anteproyectos de viviendas sociales realizados durante la gestión de Mauricio Macri, en 2015.

En su momento, aquellos concursos habían sido divididos en cuatro etapas para las que se dictaron partidas presupuestarias –correspondientes a los presupuestos del 2014 y 2015- por orden de un fallo de la justicia porteña. Pero en junio de este año, la nueva gestión de la Ciudad informó la suspensión de las etapas tres y cuatro y solo se limitó a pagar los premios de los ganadores de las dos primeras –el estudio Bares y los arquitectos Matías Beccar Varela y Miguel Altuna- que recibieron una suma de casi un millón de pesos. Un mes después, la legisladora porteña por la Coalición Cívica, Paula Oliveto, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo haga públicos los motivos de la suspensión de los concursos.

El Gobierno de la ciudad descartó así los proyectos ganadores y propuso encarar la urbanización desde cero. El nuevo proyecto urbanístico elegido está basado en un diseño presentado por los arquitectos Beatriz Pedro y Miguel Estrella y según trascendió costará unos 730 millones de pesos. Para financiarlo, el Gobierno pedirá créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y realizará fideicomisos en el ex Parque de la Ciudad, donde también se está construyendo la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud, en 2018. Para ello, planea vender unas 36 hectáreas de tierras públicas al sector privados a través de la Corporación Buenos Aires Sur.

Pintando la fachada

El proyecto de ley diseñado por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta no entrará en vigencia hasta tanto no se realice -este viernes- una Audiencia Pública con los vecinos y referentes villeros, instancia imprescindible para la aprobación definitiva. Tras el dictamen de la Legislatura vecinos del barrio, legisladores y diputados porteños expresaron sus dudas al respecto. “El macrismo utiliza la construcción de viviendas con un afán de exterioridad, pero urbanísticamente actuarán como pantalla. Ellos entienden que urbanizar es hacer pequeñas intervenciones periféricas y puntuales, como la construcción de canchitas de futbol o plazoletas. Acciones que mejoran el barrio, pero no cambian el problema de base, que es la calidad de vida y el acceso a la vivienda”, opinó Javier Gentilini, politólogo y diputado porteño por el Frente Renovador.

El programa propone la creación de una Mesa de Gestión Participativa (MPG), mediante la cual se busca garantizar la participación de los vecinos del barrio en las decisiones y etapas del proceso. El MPG estará integrado por representantes del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (SSHI), delegados barriales y vecinos.

Diosnel Pérez, vecino del barrio hace más de veinte años, dijo que la aprobación del proyecto en principio es positiva, pero que no quieren adelantarse hasta no ver hechos concretos: “Yo festejé hace once años la sanción de la ley 1.770 –que ordenaba al Gobierno porteño urbanizar la villa- y nunca se cumplió, los vecinos no estamos seguros de que los funcionarios cumplan lo acordado, las cosas que el Gobierno ha hecho siempre fueron a medias, como el caso de la pavimentación, lo que hicieron fue poner pequeños parches de hormigón en lugar de asfaltar en su totalidad el largo de la calle, por eso ahora vamos a estar atentos a los pasos que den.”

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro expresó que su bloque votó el proyecto desde una posición crítica. “Con el proyecto se dan dos discusiones que van de la mano: la urbanización del barrio por un lado y la construcción de la Villa Olímpica, por el otro. Nosotros creemos que las viviendas y modificaciones que se harán serán sobre los márgenes del predio, como una suerte de pantalla para el afuera. Buscan mostrar una falsa realidad al mundo, pero en el interior del barrio las cosas no serán modificadas”.

¿Por qué ahora?

La urbanización de la villa 20 es ley desde hace once años. Fue sancionada el 11 de agosto del 2005 y en aquel entonces fijó un plazo de treinta días al IVC para la realización de un censo que determinará la cantidad necesaria de viviendas que debían ser construidas, plazo que no fue cumplido. En el año 2006 la ley tuvo una modificación que determinó un nuevo plazo de treinta días al IVC, pero tampoco se cumplió. En 2014, el Barrio Papa Francisco, predio ubicado en entre las calles Pola y Avenida Cruz, fue tomado por unas 700 familias. El desalojo fue brutal, efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Metropolitana arrasaron con topadoras las improvisadas construcciones. Frente a esto, la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario federal, Elena Liberatori, ordenó la inmediata urbanización del barrio, fijando la fecha límite para diciembre de 2015. A dos años del último fallo, el gobierno porteño promete urbanizar la villa para el 2020.

En junio de este año, funcionarios del IVC realizaron finalmente el censo poblacional en la Villa 20 y aunque todavía no fueron publicados los resultados definitivos, se habla de un estimativo de 60.000 personas residentes en el barrio. Frente a este número, el Gobierno propone realizar un total de 1.600 viviendas para el 2020. El proyecto se llevaría a cabo en dos etapas, la primera comenzaría en octubre de este año con el llamado a licitación para la construcción de 552 viviendas a realizarse en tres bloques de 184 casas cada uno, las mismas serían edificadas en los terrenos del barrio “Papa Francisco” que se encuentra en los márgenes de la Villa. Esta primera etapa se encontraría terminada para mediados del 2018, en cuanto a las 1048 viviendas restantes su construcción comenzaría en el 2019.

Otro de los ejes del proyecto radica en el trazado de calles y su integración al circuito formal de la ciudad. En este sentido, una de las primeras medidas sería la de extender el recorrido de las calles Chilaver y Araujo y Corvalán para que desemboquen sobre la Avenida Fernández de la Cruz. Sobre este punto existen denuncias y dudas en los vecinos del barrio, dado que para realizar la prolongación de las mencionadas calles es necesario demoler más de 70 viviendas de dos o tres pisos cada una. “A aquellas familias afectadas por el trazado de calles, les dijeron que se les otorgarían nuevas viviendas en otra parte del barrio, pero por el momento no brindaron información acerca de cuándo ni dónde sería esa reubicación. Algunos vecinos denunciaron que funcionarios del Gobierno les ofrecieron una especie de “subsidio” por un tiempo para poder mudarse a otro lugar. A muchas compañeras bolivianas y peruanas les han dicho que si no aceptan irse de sus casas, podrían deportarlas”, denunciaron Susana Atahuchi y Victoria Vacaflor, vecinas y referentes de la corriente Villera y del colectivo La Dignidad.

Eric Campuzango, responsable del área de la Secretaría de Tierra y Vivienda de la Junta Vecinal y militante del PRO, niega las denuncias y dice que las familias afectadas por el trazado de calles serán reubicadas en nuevas viviendas que se harán en una construcción paralela que ya cuenta con presupuesto aprobado. “Lo que sucede es que en su mayoría los vecinos no quieren acceder al cambio de su vivienda por un departamento porque en algunos casos son dueños de tres o más pisos que subalquilan a otros y no quieren perder ese negocio, como tampoco resignar metros cuadrados. Hay mucho egoísmo entre los vecinos. Lo cierto es que es fundamental empezar con las obras lo más rápido posible, para no perder el presupuesto de este año”, dijo Campuzango.

Julia Mamani y Armando Champi, vecinos del barrio cuentan que fueron muchas las promesas de urbanización y muchos los funcionarios que las hicieron, pero que ahora es distinto porque hay otros intereses detrás: “Esto empezó hace unos meses cuando representantes de la IVC vinieron a la villa a decirnos que se iba a urbanizar el barrio, que era necesario hacerlo para poder construir la Villa Olímpica. Nosotros queremos que se urbanice la villa, por el futuro de nuestros hijos, para que puedan conseguir trabajo cuando salen a buscarlo y que no se los discrimine más por su lugar de origen. Queremos pagar los servicios como cualquier persona y tener los mismos derechos que las personas que viven afuera de la villa”.

Actualizada 22/09/2016