May 26, 2016 | inicio

El plato de lentejas y los comensales están listos. La asamblea programada para las 13 ya puede comenzar. “¿Quién está yendo a la escuela?”, se les pregunta a los adolescentes sentados alrededor de la larga mesa. “Yo esta semana no fui, estaba cruzado y no quería agarrármela con el psicólogo. Después iba a tener cargo de conciencia, el pobre tipo no tiene nada que ver”, responde uno de los jóvenes. “Ir a la escuela a veces es como ir al dentista. Si te duele mucho una muela, ¿por qué no ir? Cuando uno más cruzado está es el mejor momento para ir a la escuela, porque te pueden ayudar”, le explica Claudio Di Paola. Es el director, junto a Edgardo Tabasco, de “La verdadera casa para vivir”, nombre del hogar que el centro educativo Isauro Arancibia ha logrado conseguir para que chicos y chicas en situación de calle que hayan tenido un paso por la institución tengan un lugar para habitar y puedan formar un proyecto propio.

En el 2006 los maestros y directivos del Isauro Arancibia decidieron formar una asociación civil para intentar conseguir un lugar en el que pudieran vivir los alumnos que más lo necesitaran, ya que los hogares que existen son para menores de 18 años y, pasada esa edad, el Estado ofrece paradores “que son horribles, son para parar, no para vivir”, explica Susana Reyes, directora de la escuela. Recién a finales de 2015 consiguieron que un banco industrial les alquile una vivienda por tres años. “El gobierno no tuvo nada que ver. Lo que sí hicimos con él fue un convenio que se le da a todos los hogares de la ciudad, que es una determinada cantidad de plata para la comida”, aclaró y continuó: “El eje de la casa es el proyecto de vida de los chicos, es un hogar de tránsito, para vivir un tiempo, para que hagan pie para su proyecto. Ellos están ahí para pensarse, para decidir qué es lo que quieren, porque en la calle no se puede. Y en un año y medio o dos poder irse. La idea es que laburen. Les vamos a abrir una caja de ahorro para que vayan ahorrando y que en dos años se puedan ir”.

La casa abrió sus puertas en diciembre de 2015, y en enero los primeros en llegar ya estaban instalados. Actualmente viven nueve chicos y durante este mes ingresarán algunos más, ya que pueden vivir hasta 18 adolescentes. Daniel Santamaría, uno de los chicos que habita allí, contó que el sueño de la casa propia lo tenían hace mucho tiempo. Por eso, junto a otros compañeros, conformaron la agrupación Hermanos de Calle: “Nos juntamos y fuimos a una banda de lados para que se haga una casa linda. Hicimos marchas, fuimos a la Legislatura. Primero nos dieron los hoteles a un par que vivíamos en la calle. Y como estaban sacando gente de los hoteles, Susana quiso hacer un proyecto que sea más accesible para nosotros y que no nos quedemos en la nada”, dijo.

Martin Lang, trabajador social que forma parte del equipo técnico de acompañamiento de la casa, explicó que la apuesta del proyecto “es que estén el menor tiempo posible, sabiendo que son chicos que no tienen vidas sencillas y que la construcción de un proyecto autónomo es un camino largo y complejo. Con cada uno hay un proyecto de trabajo, con cada uno se construye un rumbo”. Lang y la psicóloga Aixa Flores se encargan de la garantía de algunos derechos como la educación, la salud, la identidad, y el acompañamiento jurídico. “Trabajamos con el afuera de la casa, con tratamientos de salud y tratamientos terapéuticos que los chicos quieran empezar, o que nosotros le propongamos porque se están zarpando con el uso de drogas o se están yendo de mambo con el alcohol”, comentó.

Además del equipo técnico, con los chicos viven acompañantes que los guían en el proceso de conformar un proyecto autónomo. Juan Carlos Fernández, que terminó la primaria en el centro educativo y ahora asiste a un secundario que depende de la UOCRA, quiere desarrollar un emprendimiento de eco bolsas: “Esto lo aprendí en el Isauro. Tengo unas telas y me tengo que armar un stock para ir vender a alguna feria o algo, para ganarme la moneda. Y con eso poder comprar más tela y poder armar algo con serigrafía que me denomine a mí, algo mío. Tengo que organizarme bien. Conviene hacer más cantidad y más barato, porque ganas más rápido la moneda y además le haces un favor a la gente”.

“Mudarse a una casa nueva está buenísimo. Muchos de ellos están por primera vez bajo un techo. Pero es una crisis también. En la ranchada quedaron muchos amigos, y a los chicos les carcome la culpa. Hay que contener eso”, explicó Lang. Además, el trabajador social manifestó su preocupación por la incomprensión y la marginación social a la que se ven expuestos: “A un chico lo encontraron fumando porro en la esquina y se lo llevaron. El cana que estaba tomando los datos se preguntaba por qué lo habíamos ido a ver. Tienen un prejuicio muy grande. No lo entienden”, dijo. Uno de los chicos que actualmente vive en la casa, contó: “Un día estaba vendiendo la revista La realidad sin Chamuyo que hacemos en el Isauro, ahí en la placita Dorrego, y un cana me echaba. Como yo volvía, me acusó de haberle querido robar a una pareja que pasaba. Sentate ahí me dijo, me quiso agarrar. Le saqué la mano y me quiso dar un palazo. Justo puse la mano y me dio acá (muestra una cicatriz en el brazo). Lo empujé para defenderme, y me empezaron a agarrar tres cobanis a palazos. Por suerte, saltaron unos amigos y hasta vino la pareja que estaba viendo la situación a aclarar que nada que ver, que yo no les había querido robar. Pero bueno, no me quedó otra que salir corriendo”.

Con respecto al achicamiento del Estado y los despidos masivos que se vienen realizando desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, Martin Lang opinó: “Al haber echado a tantas personas de su laburo, hay gente suelta en el mercado laboral, y a ellos los pone en un lugar de asimetría bastante pronunciado”. Si bien la idea es que creen su propio emprendimiento, “el proyecto de vida implica tiempo, soñar con algo que no está. Es difícil cerrar los ojos e imaginarse de acá a cinco años cuando tu vida fue siempre la supervivencia, pensar en levantarse y ver si se llega hasta la noche porque hay condiciones concretas, materiales, que implican que capaz que no llegás”, continuó el trabajador social.

El requisito para poder entrar a la casa es haber tenido un paso previo por el Isauro Arancibia. La escuela que fue creciendo para poder brindar una educación digna a aquellos que han sido desplazados del sistema. El centro educativo, que actualmente se encuentra en peligro de demolición por el trazado de Metrobus, que frenó las construcciones que se estaban realizando para refaccionar el edificio, ya enfrentó la misma situación en 2014 y ahora vuelve a luchar para evitar que tiren abajo lo que les costó tanto conseguir. Luego de un reclamo en la Legislatura en abril, aún continúan sin respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad: “No tenemos ninguna notificación oficial pero sí nos ha llegado la información por varios medios. Por ejemplo, el coordinador del Centro de Atención Integral para la Adolescencia y la Niñez (CAINA), que está en la esquina, nos contó que se van a mudar pronto porque en enero inician las obras por el Metrobus”, dijo Lila Wolman, maestra del Isauro.

La lucha recién comienza

Para visibilizar su reclamo, durante los últimos días llevaron a cabo las jornadas de lucha El pueblo quiere saber de qué se trata. El viernes 20 se realizó el debate pedagógico Inventamos o erramos, en el que participaron Tito Nenna, Pablo Imen, Laura Invernizzi, Ricardo Cotta, y Fátima Cabrera. Reflexionaron sobre la importancia de la educación popular y del papel de una escuela como la Isauro Arancibia en la coyuntura actual: “No solo tenemos que resistir, sino seguir construyendo, para que esa resistencia no sea inocua. Hay que seguir haciendo cultura. No podemos abandonar los sueños que tienen estos pibes”, dijo Tito Nenna, que pidió inaugurar el panel porque tenía que irse a defender la ley anti-despidos del veto macrista. El inicio de la próxima jornada, que tuvo lugar el lunes 23, contó con la visita inesperada de dos personas de Infraestructura de la Nación, que vinieron a corroborar que efectivamente los alumnos y docentes se están enfrentando a un invierno complicado: faltan vidrios en las ventanas y no tienen calefacción. “Venimos llamando desde hace meses y nunca conseguimos nada. Tenemos que salir en la prensa para que se acerquen a ver lo paradas que están las obras”, dijo la directora al iniciar el debate que tuvo como eje los derechos humanos. El encuentro se denominó Robertito Autero, “en memoria de nuestro estudiante asesinado por un policía de la Metropolitana de un tiro en la nuca, que aún está libre”, explicó Lila Wolman. Formaron parte del panel Jesús Fumagalli, Horacio Ávila, Amanda Toubes, María Elena Naddeo y profesionales de ATAJO, la Agencia de Acceso Territorial a la Justicia. Esta vez los chicos estuvieron presentes, mostrando los carteles que exigían la defensa del Isauro y contando las problemáticas que sufren día a día por el maltrato de la Metropolitana en las ranchadas. El martes 24 fueron ellos los protagonistas, en el acto cultural que llevaron a cabo en la calle Cochabamba, cortada para la ocasión. Las estrofas del Himno Nacional sonaron fuerte desde los parlantes del pequeño escenario montado y aún más desde las gargantas de los presentes. Los obreros, que al parecer volvieron a trabajar, se asomaron a ver el espectáculo desde las ventanas del primer piso. Aseguraron a ANCCOM que la refacción estará lista en dos semanas, y que no entienden por qué si se ha puesto tanto empeño en mejorar la escuela el gobierno está amenazando con demoler. Para acompañar los actos de circo, canto y distintos números interpretados por los estudiantes, cerca de las 13, se sirvió locro a los presentes. “Esto solo será el comienzo”, aclaró Wolman.

“Seguimos para adelante. Porque pensar en que un pibe que durmió en la calle –hasta hace poco tuvimos un chico en el Argerich porque la policía lo cortó- venga a la escuela y nosotros decirle que no damos clases porque el edificio no está terminado nos da vergüenza ajena. Acá las clases van a seguir, pero vamos a continuar luchando”, explicó la directora Susana Reyes. La identidad que aglutina a los chicos que habitan “La verdadera casa para vivir” es el Isauro Arancibia “como centro educativo que los alojó, los cobijó, que los quiere y que los convocó desde el amor. Estos chicos si se salvan, se salvan por amor”, agregó Martin Lang.

Actualizado 26/05/2016

May 24, 2016 | inicio

El cruce de las calles San José y México fue el escenario del crimen. Allí, la madrugada del 7 de marzo de este año, resultó herido de muerte el referente senegalés Massar Ba. “Fue hallado alrededor de las cinco de la mañana en la calle, tirado como un perro, con fuertes muestras de golpes. Ahí lo ve alguien que llama al 911 e intervienen inmediatamente la Comisaría 8°, después el Same, donde lo llevan al hospital Ramos Mejía. Tenía el estómago reventado, fractura de pelvis, piernas, golpes contundentes en el cráneo. Procedieron a hacerle dos operaciones, no resistió a la segunda y murió. Realmente las personas que lo hicieron tenían un ensañamiento, un odio con él”, dice Carlos Álvarez, portavoz de Afro Xango, una organización sin fines de lucro que lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la xenofobia y a la homolesbotransfobia. El caso del activista se encuentra actualmente bajo secreto de sumario. Y las hipótesis que rodean su muerte solo están en las sombras, posadas ahora sobre este cuerpo que no descansa, del que se habla por lo bajo, un cuerpo que fue lucha y organización de la comunidad afro.

Ir a la Comisaría 8° en busca de pistas es inútil, parecen reírse cuando uno pregunta por él, parecen no conocer la historia que subyace, a ese hombre encontrado a metros de la que era su actual casa. “No, nosotros no te podemos decir nada, tenés que ir a la Fiscalía”, afirma con crudeza el jefe de guardia.

“Estábamos recibiendo denuncias que tenían que ver con desalojos forzosos, donde a miembros de la comunidad africana les querían doblar el costo del alquiler, situación que Massar también sufrió. Fue un desalojo forzado. Él no era vendedor ambulante pero sí tenía una actividad comercial. Pero no pudo con el costo y tuvo que irse a vivir a otro lugar cerca de donde lo encontraron”, retoma Álvarez. Y continúa con el relato de cómo era la vida de Massar: “Era un gran conector, vinculaba mucho como referente a la comunidad senegalesa en organizaciones sociales y políticas, y ayudaba con la organización de algunos festivales y shows artísticos con músicos y cantantes senegaleses, por eso creo que es una gran pérdida para la comunidad, su rol era muy preponderante, Massar vinculaba a las personas importantes de Senegal”.

Massar llegó a la Argentina en 1995 y muy pronto se abrió camino hasta llegar a Casa África, una institución para la difusión de la cultura afro y la asistencia y orientación a los inmigrantes. Se tomaba todo el tiempo necesario para ayudar a cualquiera a encontrar su lugar en la ciudad. “Era una muy buena persona, iba a volver a Senegal en abril. Acá tiene una hija de 17 años. Pero ella no quiere hablar con nadie de lo que pasó. Estamos esperando que la justicia resuelva el caso. Massar es irremplazable, es único. Siempre luchaba por el color negro. Cuando algún senegalés llegaba a la Argentina, Massar lo recibía y le indicaba cómo conseguir un alquiler, cómo ponerse su negocio. Su muerte me duele mucho”, confiesa Ala Diaw; quien trabajó con Massar en Daira, otra institución que vela por los intereses sociales de los senegaleses, que abarcan desde la prestación de ayuda a los necesitados y a los recién llegados hasta oficiar la celebración de los matrimonios y hacerse cargo de los gastos en caso de decesos.

«Cuando algún senegalés llegaba a la Argentina, Massar lo recibía y le indicaba cómo conseguir un alquiler, cómo ponerse su negocio». Foto: gentileza Ala Diaw.

Para Irene Ortiz Teixeira, presidenta de Casa de África en Argentina, Massar era como un hermano menor. “Massar pertenece a la comunidad africana y por eso lo conocí, él había sido director ejecutivo de la Casa de África. Ingresó en 2011 con motivo de la película ‘Dimba Lima’ (ayúdame en idioma wólof). Massar era una persona absolutamente educada, muy carismática, una persona a la cual la gente lo seguía muchísimo”, cuenta.

Liliana Beatriz González trabaja en Casa África con Irene y también en IARPIDI -el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración- aporta su mirada: “La vida de los africanos que llegan a la Argentina es muy dura. Primero deben aprender el idioma, luego suelen trabajar vendiendo bijouterie, el mismo Massar tuvo que hacerlo en su momento”. Por su parte, Álvarez, de Xango, agrega: “Massar era un activista que participaba de diversos espacios en la comunidad afro Argentina, inclusive en Todos con Mandela, en el Día Internacional de Lucha contra el Racismo, algunas conmemoraciones del Día Nacional de los Afroamericanos y en el último tiempo, el año pasado, trabajamos fuertemente juntos ante las denuncias de hostigamiento, persecución y robo de mercadería a senegalenses”.

Desde hace tiempo, Xango denuncia la violencia sistemática que practican las distintas policías contra los inmigrantes de Senegal. Las denuncias de hostigamiento, violencia y maltrato no solo aumentaron en la ciudad de Buenos Aires sino también en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y en provincia de Buenos Aires, particularmente en la localidad de Malvinas Argentinas. “Para nosotros es un continuo. Ya cuando (Mauricio) Macri era jefe de gobierno nosotros veníamos recibiendo varias denuncias, la diferencia es que teníamos otros espacios institucionales para velar por estas cuestiones“, recuerda Álvarez, que señala a otra víctima de la comunidad afro: “José Delfín Acosta Martínez fue asesinado por la Policía Federal, el caso fue comprobado, está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue en el 94, pasaron 22 años y todavía no se han encontrado los responsables materiales. Un caso de violencia institucional, el salía de un boliche, se mete a separar a unas personas que estaban peleando, lo meten en un patrullero y aparece muerto”.

Massar llegó a la Argentina en 1995 y muy pronto se abrió camino hasta llegar a Casa África, una institución para la difusión de la cultura afro y la asistencia y orientación a los inmigrantes.

Irene estuvo en la manifestación que se realizó en la Fiscalía N° 7, a los pocos días del crimen de Massar. “Quise hablar con otros chicos senegaleses y están asustados. La familia de Massar está llorando en su tierra y necesitan estar con su ser querido y realizarle el ritual que corresponde”, cuenta. Por su parte, el presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), que elige identificarse solamente como Mustafá, diice que “debido al estado de secreto sumario de la investigación y consciente de las diversas versiones publicadas, prefiero esperar hasta que la causa avance para poder hablar de ciertos temas”. Dicha entidad es la que aparece como querellante en la causa.

La religión de los senegaleses es la muridista. Ese credo implica solidaridad entre los pares, y así Massar lograba tejer lazos entre toda la comunidad africana que llegaba a la Argentina. “Para nosotros fue un golpe terrible, porque en el último tiempo veníamos trabajando muy articuladamente. Nosotros esperábamos ante esta crecida de la violencia de la Metropolitana en la Ciudad, y con el proyecto del macrismo de reordenamiento del espacio público, algo de ayuda en este sentido”, rememora Álvarez.

El activista añade: “Hubo secuestro de mercadería masiva en Liniers, Caballito, Flores pero no esta muerte, que nos sorprende muchísimo. Lamentablemente es una constante en la comunidad afro la pérdida de varones de joven edad producto de la violencia institucional, de la violencia callejera. Pero también estamos viviendo algunas crecidas de reorganización neonazi, grupos skinheads, pandillas y hemos tenido varios atentados. Entonces estamos muy preocupados con estas cosas que están pasando porque el Estado debe tener una intervención concreta y directa sobre estos temas”. Mientras tanto, el crimen de Massar Ba sigue impune y sin novedades.

Actualizada 24/05/2016

May 24, 2016 | inicio

Se suele afirmar que la ley siempre está detrás de lo que su sociedad concibe, en un momento histórico, como derecho. El pasado 19 de abril, coincidiendo con el Día del ‘indio’ americano, el Museo de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata (FCNyM) entregó, en un acto homenaje, los restos de cuatro personas pertenecientes al pueblo originario selk’nam, de Tierra del Fuego que hasta entonces atesoraba en sus depósitos. A esta ceremonia privada asistieron, entre otros, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Raúl Perdomo, unos pocos miembros de la comunidad fueguina y Rubén Maldonado, ex presidente de la comunidad indígena Rafaela Ishton, quien fue el encargado de reintegrar los restos a la isla.

Los selk’nam restituidos ahora descansan en un territorio comunitario, en Rancho Colorado, a 15 kilómetros del municipio de Tolhuin y aún no está saldada la discusión hacia dentro de la comunidad, sobre qué se hará con ellos. El único resto esqueletario identificado es el del líder fueguino Sekriot, al que se le otorgó popularmente el nombre de Capelo y de quien se sabe que fue fusilado en 1895, por un pelotón de policías a cargo del comisario Ramón Cortés.

DESDE LA PLATA

Marina Sardi es antropóloga y está doctorada desde 2002 en un tema específico que trabaja sobre el poblamiento aborigen de América. Es la responsable del Área de Demandas de las Comunidades, un sector dedicado al tratamiento y destino que pueden tener los restos humanos que se guardan en la División de Antropología de la FCNyM en La Plata. Además es investigadora independiente del CONICET, docente de la carrera de Antropología y la actual directora de la Revista Argentina de Antropología Biológica.

Para hablar de los selk’nam, Marina se retrotrae a 1994, cuando se realizó la primera -y muy resistida restitución por parte de las autoridades de la Facultad- de los restos del cacique tehuelche Inacayal. En esa oportunidad fueron partes esqueletarias, cuero cabelludo y cerebro.

Marina L. Sardi, es investigadora Independiente de CONICET y trabajadora de la División de Antropología del Museo de la Facultad de Ciencias Naturales de La Universidad Nacional de La Plata.

¿Y qué otros casos vinieron después?

En 2001 se restituyó el cráneo del cacique ranquel Mariano Rosas. Si bien en ese momento no estaba vigente la ley 25.517 -que establece que deben ponerse a disposición de las comunidades indígenas los restos mortales de sus miembros- ya hubo un tratamiento diferente por parte de la institución. De alguna manera se reconoció el reclamo y la presencia de otras voces de comunidades indígenas que interpelaron al Museo.

Los restos de los cuatro selk’nam devueltos por la UNLPyM pertenecían a la comunidad Rafaela Ishton de Tierra del Fuego y eran conservados desde hacía más de cien años por el Museo. Habían sido donados, en 1898, por Pedro Godoy, el gobernador del territorio en ese momento. Únicamente el esqueleto de Capelo y otro miembro no identificado, están casi completos y gracias a este acto reivindicatorio dejan de ser un objeto de estudio áulico y museístico para volver a su comunidad.

La responsable del Área de Demandas de las Comunidades explica que si bien la ley 25.517 es de 2001, se reglamentó recién en 2010, el mismo año en el que se restituyó a la adolescente de la tribu de los Aché, Damiana o Kryygy y a otro individuo de la misma comunidad. Luego, en 2014, se completó la restitución de Inacayal, cacique tehuelche, al incluirse también los restos de su mujer (de nombre desconocido) y los de Margarita, la hija del cacique mapuche Foyel.

¿Por qué el regreso de los restos de los selk´nam tardó seis años?

Un proceso de restitución es lento, porque hay vías administrativas que tardan. Primero debemos contactarnos con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que es lento en dar respuesta. Además, hay un proceso de inventario e investigación dentro de nuestra institución, que consiste en verificar los restos con los que se cuenta, su estado de conservación, etc. El expediente se inició con el reclamo el 15 de junio de 2011 y el 12 de septiembre de 2013, el Consejo Directivo aprobó la restitución. Durante ese tiempo recabamos información sobre comunidades reclamantes en INAI e investigamos el tema dentro de la institución. En este caso se demoró el proceso porque se pidió por dos individuos, representados por el esqueleto, pero como había otros dos cráneos asignados a la misma etnia, la institución decidió restituir los cuatro restos. Pero, más allá de esta cuestión, la tardanza mayor fue por cuestiones de la misma comunidad. Hace años que esta restitución fue aprobada por la UNLPyM, pero en la comunidad no había acuerdo respecto de qué hacer con ellos.

¿Cuál es la concepción que enmarca las restituciones?

Estos actos reconocen derechos en las comunidades indígenas, la historia colonial de una institución, como el Museo de la Plata y de una disciplina como la Antropología. Pero principalmente se reconoce que no se puede hacer investigación de cualquier modo.

El Museo de la Universidad de la Plata estableció un protocolo sobre cómo trabajar con restos humanos y desde 2006 se inició una política formal, que incluye algunas disposiciones como por ejemplo: retirar los restos humanos en exhibición, garantizar sus condiciones de preservación y documentación, generar una política institucional educativa, que aporte a la reflexión sobre el tema y favorecer la cogestión con las comunidades demandantes y las instituciones, en el marco de un programa riguroso.

Entonces, ¿lo que cambia es el paradigma de la Antropología?

Aun reconociendo que la Antropología tiene relevancia en el conocimiento de las sociedades y tiene potencial en distintos ámbitos del saber, cualquier investigación que se lleve a cabo no puede hacerse al margen de otros actores sociales que reclaman sobre aquello que, en un contexto científico, es considerado objeto de estudio o de exhibición museológica.

¿Qué cambios adoptaron los museos?

Los cambios que se produjeron en las instituciones museísticas fueron respecto de sus políticas de exhibición y tratamiento, en el caso de restos humanos: el Acuerdo de Vermillion, adoptado entre investigadores y representantes indígenas en 1990, es el principal antecedente a nivel internacional. El contexto de mayor reconocimiento de la cuestión indígena fue favorecido por la conmemoración del V Centenario de la Conquista de América que generó un “despertar” de la cuestión indígena, además de la transición democrática argentina. Un antecedente importante es el Native American Graves Protection and Repatriation Act, de EEUU. Allí, comenzaron a hacer restituciones desde la década del‘90, de manera masiva.

Además de esta normativa, ¿qué otras legislaciones intervienen, a la hora de considerar una restitución?

Nuestras leyes se fundan, no sólo en los reclamos y en el reconocimiento de la cuestión indígena, sino también en otras normativas internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También se tiene en cuenta la Constitución Nacional que reconoce la pre-existencia de los pueblos originarios y la Declaración de las Naciones Unidas de 2007, entre otras.

¿Se llega a esto gracias a un recorrido histórico más amplio?

Sin duda. Hay que distinguir las prácticas antropológicas, con sus métodos de armado de colecciones, de fines de siglo XIX y las actuales, porque en el medio ocurrieron muchos cambios. En 1885 la institución platense contaba con el perito Francisco Pascasio Moreno, quien llevó indígenas prisioneros de la Conquista del Desierto y una vez fallecidos, fueron exhibidos en vitrinas del Museo. Luego se dejó de recibir restos y el cambio fue abismal, ya que se sancionaron leyes de patrimonio, entre otras, que impiden que se haga lo que se quiera con lo que se encuentra. De hecho, un investigador antes de excavar en una región, debe pedir permisos formales a las provincias y en ocasiones también a las comunidades que allí habitan.

DESDE TIERRA DEL FUEGO

Ana Cecilia Gerrard tiene 31 años y es antropóloga social y becaria del CONICET. Junto a Vanesa Parmigiani y Celina Álvarez Soncini, (ambas arqueólogas), trabaja bajo la dirección de Estela Mansur, una reconocida arqueologa fueguina, en el Laboratorio de Antropología del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) de Ushuaia. La tesis de grado de Gerrard llevó como título: “Ya no saben cómo extinguirnos. Los selk´nam de Tierra del Fuego. Historia, territorio e identidad”. En ese trabajo se explica cómo este pueblo fue silenciado a lo largo de la historia y cómo cobró visibilidad en los últimos decenios.

Sobre las leyes actuales Gerrard expresa: “Esta legislación vino a proteger los derechos de los pueblos originarios frente a determinadas prácticas académicas, que muchas los vulneraron históricamente”.

Ana Cecilia Gerrard, trabajadora del Laboratorio de Antropología del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET).

¿Qué implica que este acto se haya realizado en el Día del ‘indio’ americano?

La conmemoración del 19 de abril como el Día del ‘indio’ americano tiene su origen en el Primer Congreso Indigenista, realizado en México, en 1940, en el que participaron muchos pueblos originarios del continente y a partir del cual se creó el Instituto Indigenista Interamericano. Desde esa fecha se reivindican los derechos y las luchas de los pueblos que son preexistentes y que formaron y forman parte de la historia y la cultura del país, tales como el derecho al territorio, al trabajo, a la educación y la valoración de la diversidad en el continente. No está de más decir que esta restitución selk’nam salda una deuda histórica y busca cumplir con las leyes vigentes en Argentina desde la reforma constitucional de 1994 y la sanción de la ley de restitución del 2001.

¿Qué se pone en juego cuando hablamos de deuda histórica?

El avance a nivel mundial de políticas de restitución de restos humanos está relacionado con los DDHH. Se pretende que todas las poblaciones, sin distinción de su origen étnico, tengan el mismo derecho a decidir sobre el futuro y tratamiento de sus antepasados. Por mucho tiempo, la consideración de los cuerpos indígenas como “objetos” de estudio o “patrimonio” nacional y científico, llevó a que muchos museos se apropien de restos de personas, percibidas como “el pasado de la humanidad”, a pesar de que muchas veces formaran parte de nuestro pasado reciente, que fueran casi contemporáneas, como es el caso de las víctimas de este genocidio, originado por el avance de la frontera productiva en la Isla Grande de Tierra del Fuego, que desplegó una violencia estatal y privada hacia sus pobladores originarios.

¿Cuál fue el puntapié para lograr esta restitución?

La iniciativa particular surgió en el 2010, cuando un grupo de antropólogos de la UNLP descubrió la identidad de Capelo entre las colecciones del Museo y dio aviso a la comunidad indígena Rafaela Ishton, que inició el pedido para que los devolvieran a su territorio natal.

¿Quién fue Capelo o Sekriot?

Son muchas las fuentes históricas que hacen referencia a Capelo. Sabemos que pasó una temporada en Buenos Aires, viaje al que accedió luego de que el subprefecto de Bahía Thetis le prometiera cuidar a su mujer hasta su retorno. La furia de Sekriot se desató cuando al regresar constató que su esposa ya no estaba en donde la había dejado y que la habían llevado a la Isla de los Estados, que en ese entonces era un sitio de residencia de una veintena de hombres solos. Sekriot intentó, entonces, raptar a la esposa del subprefecto, pero no tuvo éxito. Luego fue acusado de distintos asesinatos, con lo cual se desplegó una persecución policial al mando del comisario Ramón Cortés. Capelo buscó refugio en la estancia de los Bridges, en Harberton, pero lo delataron. El comisario viajó, entonces, desde Ushuaia, con un grupo de policías armados, que toman el campamento por sorpresa y pese a estar desarmado, Sekriot fue ultimado a quemarropa en 1895.

Tanto Cecilia Gerrard como Marina Sardi hablaron sobre la importancia de una legislación de restitución de restos humanos de comunidades indígenas, que entiende que por encima de los intereses académicos y museológicos. Una ley que hace valer la autodeterminación de los pueblos y su derecho a decidir el destino de sus antepasados. Desde esta mirada, no se privilegian los grandes monumentos, ni tampoco se toma como exótico al otro diferente. No son objetos museológicos, son personas.

Actualizada 24/05/2016

May 19, 2016 | inicio

Cientos de manifestantes desafiaron ayer al frío y marcharon al caer la tarde hacia el barrio de La Boca para repudiar el ataque a militantes barriales por parte de una patota vinculada al PRO. El ataque ocurrió en la última sesión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, cuando dos personas resultaron heridas de gravedad con armas blancas el pasado 4 de mayo. La convocatoria, organizada por el colectivo La Boca Resiste y Propone, reunió a múltiples agrupaciones políticas, legisladores de la oposición y asociaciones vecinales que rechazan la entrega de tierras linderas a Casa Amarilla al club Boca Juniors, oficializada el 25 de febrero pasado.

Los planes de la dirigencia xeneize, encabezada por el empresario Daniel Angelici, hombre cercano al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, consisten en construir en esos lotes un estadio-shopping que reemplace a La Bombonera, mientras que los vecinos reclaman que sean destinados a viviendas sociales, escuelas y centros de salud. “El último recurso que encuentran los sectores dominantes para resolver un conflicto a su favor, siempre que se encuentran con una fuerte resistencia popular, es la violencia política”, aseguró Pablo Ferreyra, diputado porteño del Frente para la Victoria (FpV), y agregó: “Lo que ocurrió hace dos semanas es el resultado del desencuentro entre un sector de vecinos que reivindica la función social de la tierra pública y el poder político, aliado con sectores empresariales, que creen que el único uso que se le puede dar a esos recursos es lucrativo”.

La concentración comenzó a las 17, en las puertas de la subsede comunal, en Barracas, con una conferencia de prensa en la que se leyó un comunicado público: “Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no le pedimos un gesto de humanidad, como llamar o recibir a las víctimas de la agresión por parte de su patota, sino simplemente que garantice el derecho a la participación ciudadana democrática”, fueron las primeras palabras que se oyeron en el acto, en el que se pidió reiterada y enfáticamente la renuncia de Jorge Apreda, presidente de la Comuna que abarca los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Una hora más tarde comenzó la marcha hacia la simbólica esquina de Almirante Brown y Blanes, en donde se sitúan los terrenos que dieron origen al conflicto.

La noche del 4 de mayo resultaron gravemente heridos Matías Scinica, de la agrupación vecinal Boca Es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional del FpV y ex jefe de Gabinete, Juan Manuel. Entre los responsables del ataque figuran Rodolfo Corzo, apodado “el Cordobés”, empleado de la Comuna 4, y también su hijo, del mismo nombre. “Si bien el episodio que tuvo lugar durante la reunión del Consejo Comunal fue absolutamente repudiable, el objetivo de esta convocatoria es relanzar la discusión de fondo, que es la entrega del patrimonio público”, comentó Maluca Cirianni, titular del centro cultural Casa Torquato Tasso, y una de las integrantes fundadoras de Boca Resiste y Propone.

Otra integrante del colectivo, Natalia Quinto, advirtió que el Gobierno de la Ciudad, los directivos de Boca y los empresarios inmobiliarios apetecidos por invertir “están dispuestos a todo para defender sus negocios millonarios. Hablamos de un compañero apuñalado en el cuello (Scinicia) y otro que fue pateado en el piso hasta casi morir (Abal Medina) –especificó-. Esto prueba que ni siquiera respetan la vida humana y buscan desalentar la participación popular”. Por su parte, otro de los presentes en la jornada, Claudio Morresi, ex futbolista y otrora secretario de Deportes durante el kircherismo (hermano de Norberto, militante peronista secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar), comentó: “Repudiamos totalmente lo que ocurrió y estamos sorprendidos de que a pesar de los avances que han habido en estos años en materia de derechos humanos ocurran todavía cosas como éstas. No entendemos por qué las personas que perpetraron estos intentos de homicidio no hayan rendido aún cuentas ante la Justicia”.

“Yo nací en un conventillo que es de chapa y de cartón. No queremo’ estadio–shopping, la puta que los parió”. A pesar de que los años de Macri como presidente de Boca (1995-2007) coincidieron con la etapa más próspera de la institución en términos de logros deportivos, tanto el actual jefe de Estado como sus aliados Angelici y Rodríguez Larreta fueron los principales destinatarios de los cánticos de los integrantes de Boca Es Pueblo y adornaron la caravana hacia Casa Amarilla. “Macri, Macri botón, Macri, Macri botón, vos sos la dictadura, la puta madre que te parió”, repetían a coro, advirtiéndole al ahora primer mandatario que el recuerdo de los días de gloria no sería suficiente.

La controversia por los terrenos de Casa Amarilla comenzó, como contó ANCCOM en una nota publicada el 5 de mayo, en los años ’90, cuando el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras situadas a pocas cuadras de La Bombonera, que una década antes habían sido transferidas a la Ciudad para aliviar el déficit habitacional. Durante las gestiones en la Capital de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra se determinó por ley que el resto del terreno sería destinado a un total de 4.000 viviendas, pero para el final de la administración de Macri –electo jefe de Gobierno en 2007 y reelecto en 2011- apenas se contaban unas 400, es decir, el 10% de las estipuladas inicialmente.

Lo que ocurre en La Boca es, en realidad, un caso dentro de una tendencia que se repite en otros puntos de la Ciudad. Según un relevamiento del colectivo Buenos Aires No Se Vende, serían en total más de 2.500 los inmuebles de dominio público que el gobierno porteño pretende pasar a manos privadas a través de diferentes instrumentos legales. El conflicto de las tierras de Casa Amarilla sobresale por no haber sido tratado en la Legislatura, a pesar de que así lo exige la Constitución porteña.

May 18, 2016 | inicio

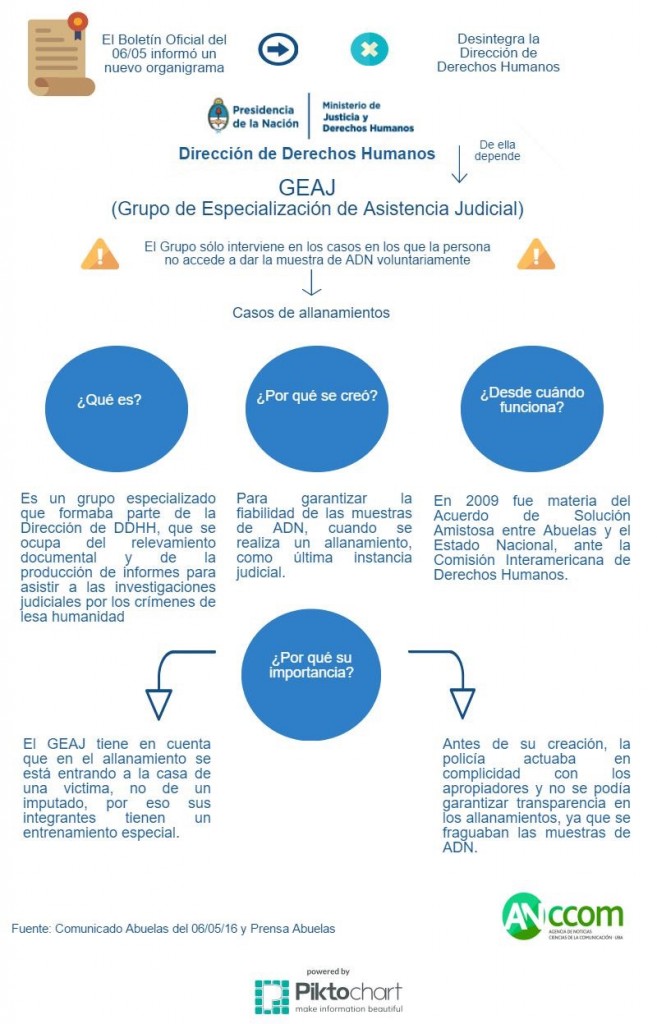

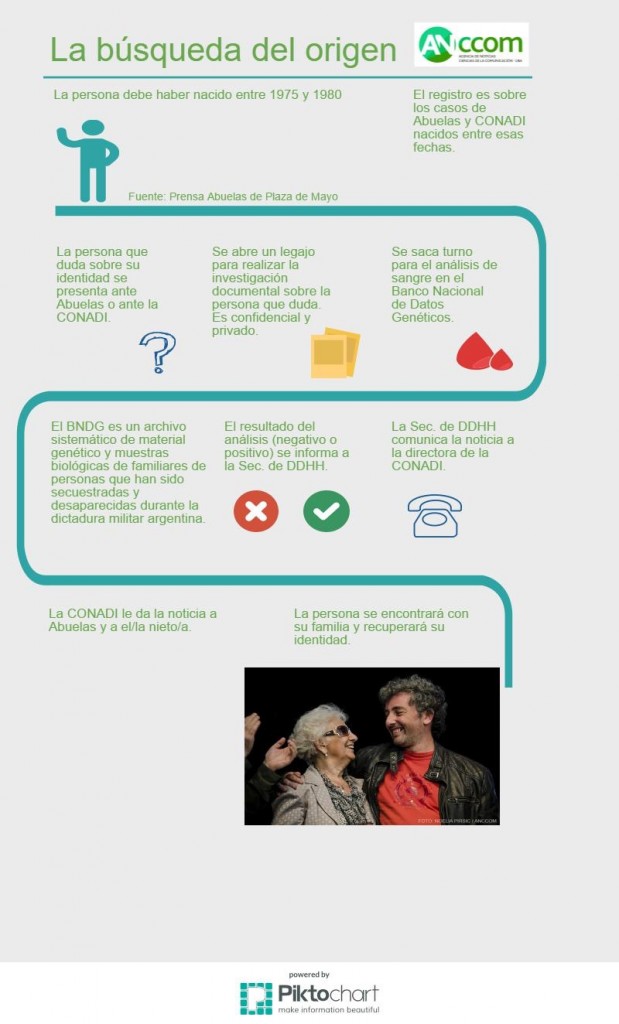

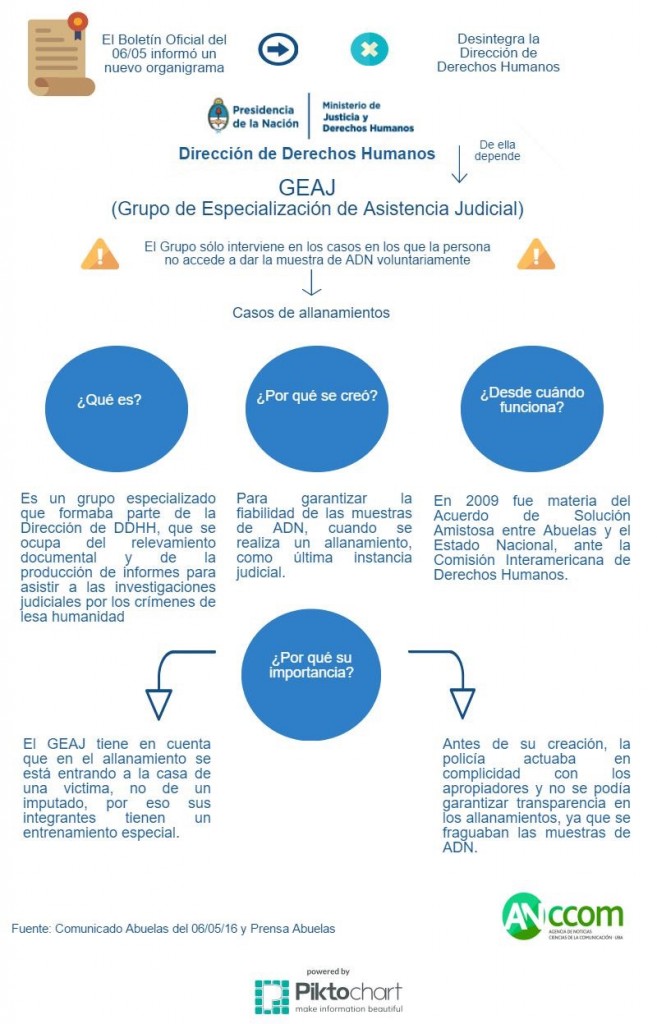

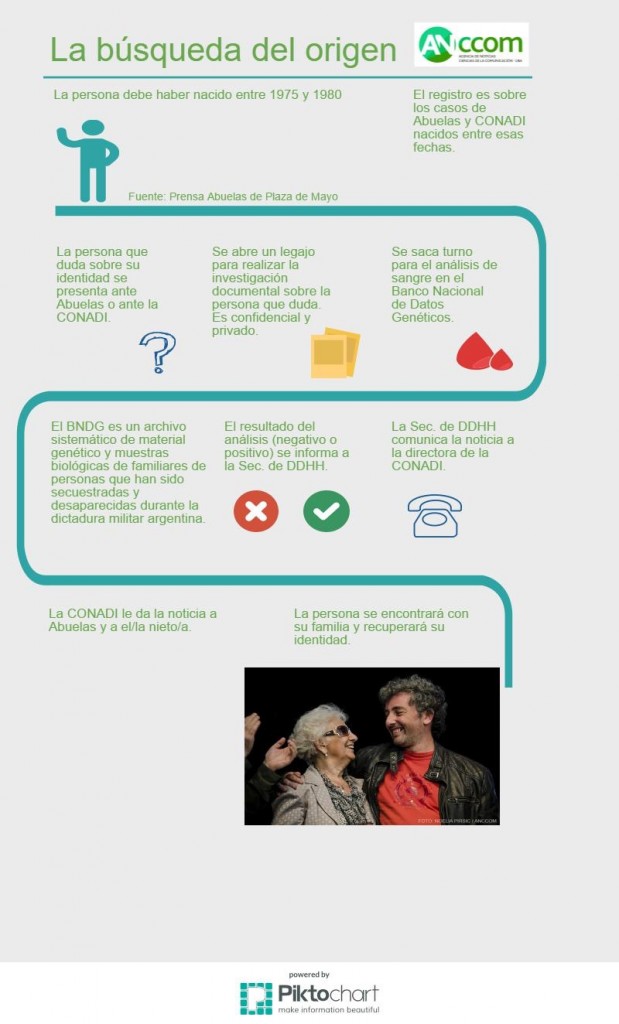

El fin de semana del 7 de mayo se dio a conocer un comunicado oficial de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo denunciando la decisión de Patricia Bullrich de disolver la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación. De ella depende el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), que se ocupa desde 2009 de los allanamientos para realizar extracciones de ADN por vía judicial con el fin de identificar nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar. La noticia trascendió luego de la publicación en el Boletín Oficial de la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el que ya no figuraba la Dirección.

El GEAJ nació en respuesta a una iniciativa de Abuelas de Mayo, con el fin de desarticular la actuación en complicidad de las fuerzas de seguridad con los apropiadores de hijos de desaparecidos. Pablo Lachener, abogado de la Asociación, recuerda el momento en que surgió el reclamo de mejorar el procedimiento durante los allanamientos: «Tuvimos un caso en 2005, el de Alejandro Sandoval Fontana, en el cual se hizo el operativo policial para extraer muestras de ADN y el oficial que intervenía tomó muestras de un perro. Nosotros nos enteramos, lo denunciamos, la persona fue condenada en 2014, pero eso dio la necesidad de crear un grupo bajo control de la sociedad civil especializado en la tarea».

Cuando la presunta víctima de apropiación accede a realizarse el examen de ADN, la justicia no interviene en la extracción. «El GEAJ es la última instancia -explica Lachener-. Solo cuando no hay consenso para de hacerlo en manera voluntaria, se produce un allanamiento que toma materiales aptos para obtener muestras de ADN». La Dirección de Derechos Humanos también colaboraba en la elaboración de informes que ayudaban a sostener los juicios de lesa humanidad. A su vez, ejercía una policía de derechos humanos hacia adentro de las mismas fuerzas de seguridad, como casos de género y discriminación.

Natalia Federman, quien condujo la Dirección desde su creación en diciembre de 2010 hasta fines de 2014, lamentó la decisión tomada por Bullrich: «Con el nuevo organigrama, desaparece la perspectiva de derechos humanos de la gestión ministerial. Una política de seguridad que tiene a los derechos humanos como guía implica el goce de los ciudadanos de una vida libre de violencia, sea esta en el ámbito público y privado».

El hecho de que el GEAJ se ocupara de los allanamientos en lugar de quedar en manos de la policía aseguraba la efectividad de los procedimientos: «Hubo casos de filtraciones en que se implantaba material genético de otra persona para que el entrecruzamiento no diera positivo, y luego resultó ser positivo», recuerda Federman. «Abuelas se dio cuenta de que los allanamientos no se podían relegar a una instancia burocrática, operativa, sin más. Tenía que tener una perspectiva de Derechos Humanos y de atención a la problemática de apropiación sistemática de niños y niñas durante la dictadura».

No cualquier integrante del Ministerio de Seguridad podía realizar las tareas de inteligencia previa del caso ni tampoco participar del allanamiento, ya que el modo como se implementaba el operativo podía afectar la relación posterior de quien descubre su identidad. «Un allanamiento violento o que violentaba los derechos de las víctimas tenía como corolario que si esos datos genéticos eran positivos y se trataba efectivamente de un niño apropiado en la dictadura, la posibilidad de relacionarse con su familia biológica podía hallarse condicionada si el allanamiento había sido violento debido a la sensación de avasallamiento. Todo eso teníamos en cuenta para reducir los efectos al mínimo posible, como también nos ocupábamos de asegurarnos que no hubiera menores de edad en el domicilio en el momento del operativo», relata Federman.

Catorce de los miembros de la Dirección de Derechos Humanos fueron despedidos a principios de este año y no es seguro qué destino se le dará al resto de sus miembros. Se trata de personal especializado en la tarea técnica de recoger material genético apropiado para cotejar en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y entrenado para llevar adelante el procedimiento de una forma que provea de contención a las posibles víctimas de apropiación. «La idea era tener seguridad de que el personal que interviniera en esas causas supiera que no se trata de un allanamiento común. Estos eran procedimientos en los cuales la casa que se allanaba era la de una posible víctima. Había que ser muy cuidadoso, delicado y respetuoso», afirma Federman. Si bien Abuelas de Plaza de Mayo comunicó la preocupación por los despidos al entonces director de la Dirección, Javier Salgado -quien elevó el reclamo-, no hubo respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad.

Las medidas tomadas por Patricia Bullrich contradicen las palabras que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien en febrero aseguró que el gobierno mantendría una actitud colaborativa en la búsqueda de los nietos. No obstante, la semana pasada la Ministra declaró que la unidad no fue cerrada. «Solo cambió de nombre», aseguró luego de participar en un acto en Mar del Plata el lunes 9 de mayo, y agregó: «En estos meses la dirección ha tenido el mismo ritmo de trabajo que en todos los meses». Sin embargo, desde Abuelas, Pablo Lachener asegura que el cierre estaba previsto: «Los trabajadores de ahí ya nos venían avisando. Veníamos notando en el último tiempo que el GEAJ no trabajaba conforme a los parámetros que queríamos».

Para Federman, es importante que la dirección de Derechos Humanos permanezca dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad: «Puede ser que en el futuro se creen otras instancias que no están en el organigrama que se conoció en el Boletín Oficial. Pero todas van a ser de un nivel de jerarquía menor. El organigrama que se publicó incluye las estructuras de mayor jerarquía: secretaría, subsecretaría y direcciones nacionales más importantes. Ninguna de esas tiene como función los temas que tenía la Dirección Nacional De Derechos Humanos. Antes, la dirección dependía directamente del ministro, justamente con el fin de que la contemplación de derechos humanos atravesara transversalmente todas las áreas del ministerio».

La creación del GEAJ fue el resultado de un Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 . Su disolución implicaría el incumplimiento del pacto por parte del Estado. El martes por la tarde, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron una reunión en el Ministerio de Seguridad, en la que se acordó un compromiso de palabra para que el GEAJ quede bajo la órbita de la Dirección de Integridad. Damián Arabia, director de esta dependencia, confirmó la intención de continuar con la política que tenía la Dirección de Derechos Humanos. “Iremos viendo en los hechos cómo se va a garantizar ese trabajo”, aseguró Pablo Lachener al salir de la reunión.

Actualizada 18/05/2016