“Estamos ahí para contar la historia a través de las fotos”

Está sentado frente a su notebook, apacible, fresco, de buen humor. En el mismo lugar en donde más de una vez le suena el teléfono avisándole que tiene que viajar a destinos inimaginables para mostrarle al mundo, a través de sus fotografías, las historias, vivencias y situaciones más crudas y fuertes. Desde la cobertura de la guerra civil en Siria, las Maras en Guatemala o el terremoto de Haití, hasta la historia de la partera Francisca que trasciende por lo noble e importante que se vuelve su función en la vida de su pueblo, Rodrigo Abd le da voz a través de sus imágenes a quienes son protagonistas de una gran historia de vida.

Lo veo casi salirse de cuadro para alcanzar el termo y cebarse un mate que se ha llevado hasta Lima, Perú, donde se encuentra en este momento y reside debido su trabajo para la Agencia Internacional Associated Press (AP). Rodrigo Abd, ganador del Premio Pulitzer en 2013 en la categoría Noticias de Último Momento (Breaking News) por su trabajo en Siria, afirma que desde chico quería ser periodista y luego fue ganando terreno en su vida la fotografía.

-¿Cómo despertó en vos la pasión por la fotografía?

-Estudiaba Comunicación en la UBA y Periodismo deportivo en TEA, un día hice un viaje con mis amigos de mochilero y me convertí en el fotógrafo del grupo. En el medio de las dos carreras se me ocurrió hacer un curso de fotoperiodismo en la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA) y empecé a armar mi portfolio.

Un día desde un teléfono público comencé a llamar a los diarios. Llamé a La Razón y dije “quiero hablar con el director de fotografía”. Obviamente no conocía a nadie pero me dijeron que vaya. Me presenté y me tomaron para hacer algunas prácticas. Justo en ese momento La Razón empezaba a expandirse, habían comenzado a regalar los diarios en el subte y en el tren. Pasaron de una tirada muy pequeña a algo muy masivo y necesitaban gente. Yo era un joven fotógrafo que trabajaba mucho y que tenía muchas ganas de aprender. Ya no me daba espacio para la universidad, entonces lamentablemente la dejé.

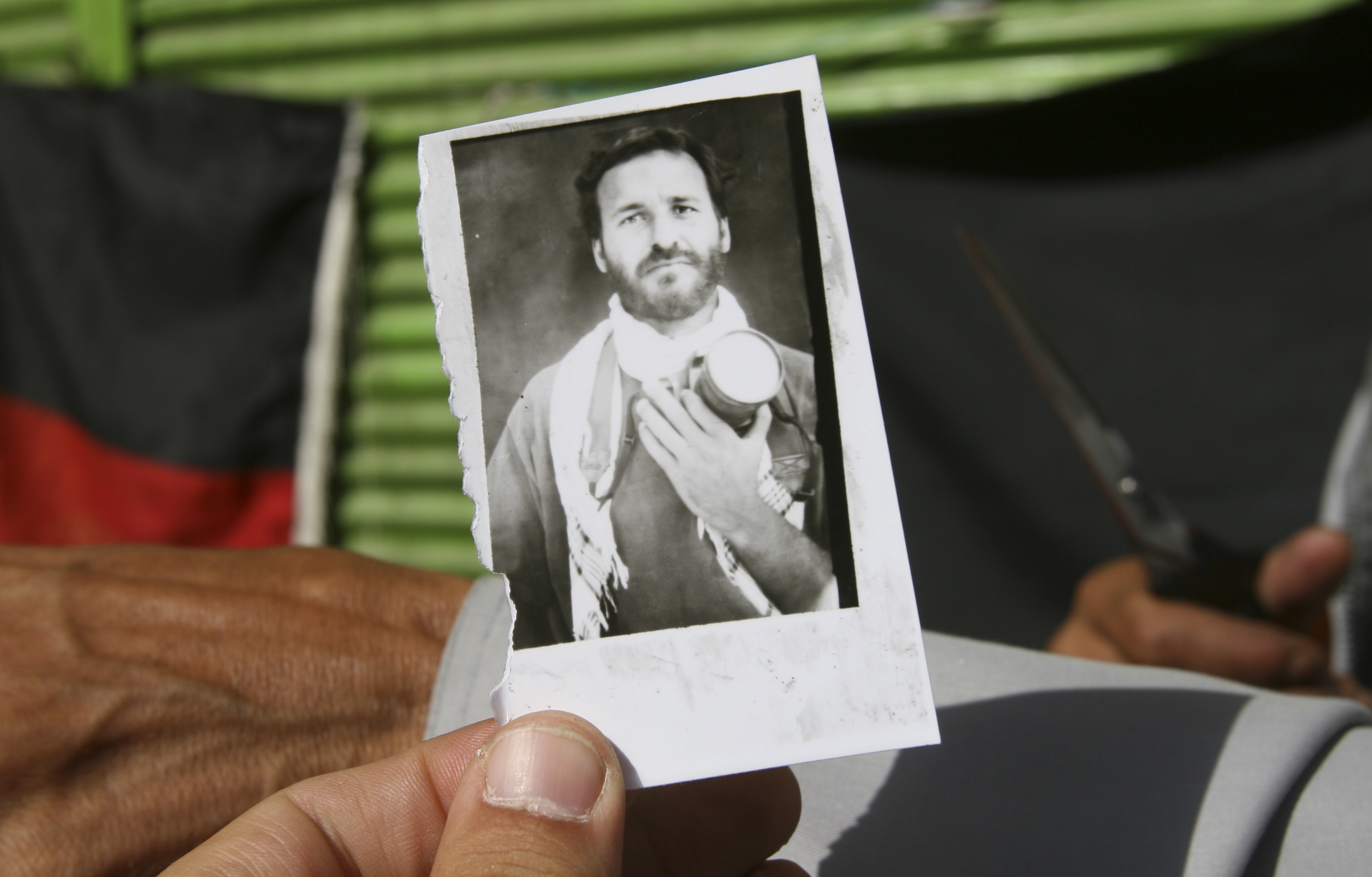

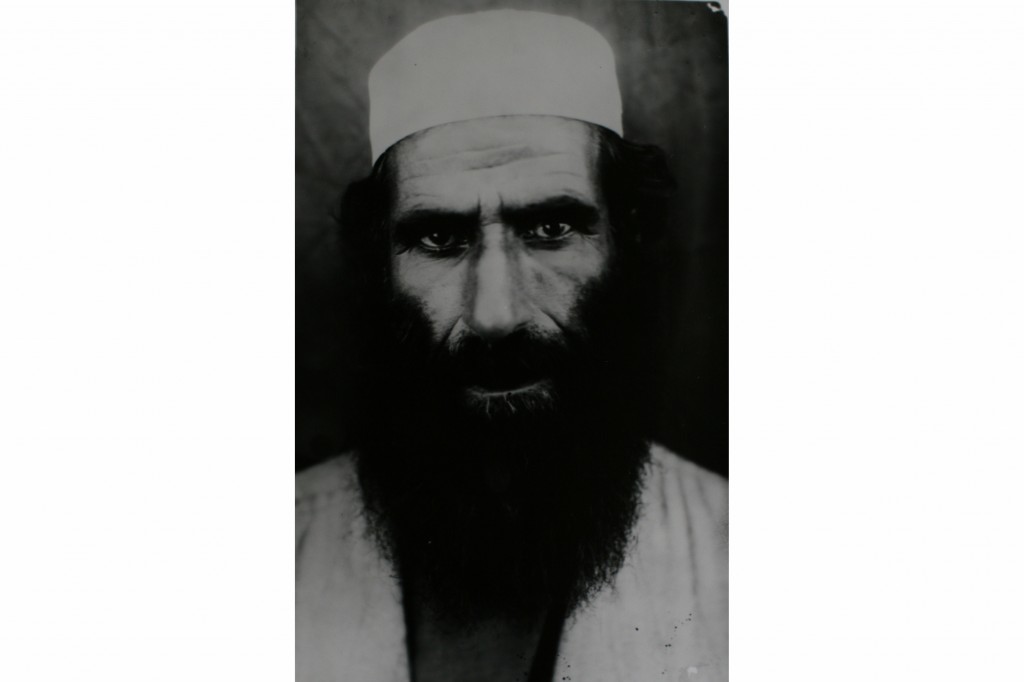

Akhtar Mohammad Gul, 40 años. Kabul, 2006.

El retrato forma parte de una serie sobre trabajadores afganos realizada con una cámara de madera del siglo SXIX que aun es utilizada por fotógrafos callejeros a lo largo del país. Los protagonistas se reunían en una Plaza de Kabul a la espera de ser contratados para tareas de reconstrucción como consecuencia de la guerra.

-¿Cuál fue la primer foto que te publicaron?

-La primera foto que me publicaron tiene que ver una cobertura de Turf. Me acuerdo que fui al hipódromo de Palermo y no lo podía creer, estaba re nervioso, los caballos me pasaban a 500 kilómetros por hora. En un momento se me vinieron todos los caballos encima y le pregunté un fotógrafo de Crónica: “¡Escúchame, quién gana!?” porque la carrera ya estaba por terminar, faltaban 200 metros. Entonces me dijo: “El Tordillo, el Tordillo”, pero no sabía a qué se refería con esa palabra, entonces me dijo: “¡Dale pibe, dale, el blanco de pintitas negras, dale pibe dale, avivate!”.

Rodrigo vivió de chico en zona sur, en la localidad de Adrogué. Cuando terminaba de trabajar y volvía a casa en el tren Roca veía que mucha gente miraba sus fotos en el diario. Hincha de Banfield, cuenta que cada vez que puede acompaña a su papá a la cancha a ver algún partido del “Taladro”.

Una mujer, Aida, es seriamente herida luego que el ejército sirio bombardeara su casa en Idlib, al norte del país en marzo de 2012. Su marido y dos niños fueron asesinados y tres de sus hijas, Hada, 10, Eva, 13 y Hana, 12, gravemente heridas.

La fotografía recibió el primer premio en su categoría en el World Press Photo 2013 e integra la cobertura sobre el conflicto armado en Siria realizada por el equipo de reporteros gráficos de la agencia Associated Press que recibió el premio Pullitzer 2013.

-¿Cómo llegó tu primer propuesta para irte fuera del país?

-Trabajaba en La Nación para diciembre del 2002 y tenía muchas ganas de tener experiencia afuera del país. Presente mi portfolio en AP y así fue como en el 2003 salió la posibilidad de vivir en Guatemala como corresponsal.

-¿Las propuestas más importantes a nivel laboral están vinculadas a las coberturas en zonas de riesgo?

-Las coberturas en Siria, Afganistán y Libia fueron noticias mundiales por mucho tiempo y de hecho algunas lo siguen siendo pero creo que todos los trabajos son importantes solo que, tal vez, algunos mediáticamente tienen menos impacto y lógicamente son menos premiados. Sin embargo, hay historias que no han trascendido como la de la partera rural de Guatemala o la de los pescadores en Perú. Si no pareciera que aquello que los reporteros gráficos hacen todos los días es menos trascendente y creo que no. Me toco el otro día volver a Buenos Aires a hacer unos trabajos, y me saco el sombrero por cómo trabajan mis colegas. Es durísimo el trabajo en Argentina ahora. Los fotógrafos tienen una gran calidad profesional, tal vez no tan premiada pero no menos trascendente. Es importantísimo su trabajo porque es el registro diario de lo que está pasando en un país y queda para siempre.

Un hombre carga un ataúd con los restos de una víctima de una masacre del ejército guatemalteco en 1981 en Cocop, Nebaj, alrededor de 300 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala. Junio de 2008. La guerra civil en Guatemala duró 36 años en los que fueron asesinados o desaparecidos más de 200.000 civiles, en su mayoría integrantes de comunidades Mayas. Los antropólogos forenses realizan desde principios de los años 2000 exhumaciones en tumbas colectivas para identificar los restos óseos y permitir a los familiares un entierro según sus tradiciones ancestrales.

-¿Cómo elegís sacar la foto que querés?

-Depende de la historia, de lo que uno también cree que la audiencia en otro lugar del mundo le interesaría ver entonces, cuando estoy fotografiando me pongo a pensar en si eso que estoy haciendo sería interesante para un lector, para una audiencia menos familiarizada con la realidad que uno mira todo el tiempo. No soy tan estructurado y mecánico en ese sentido pero sí creo que, inconscientemente, tengo que construir una idea a través de una serie de imágenes.

-Entonces, ¿La técnica va por instinto?

-Son años de ir incorporando técnica fotográfica. Por otro lado, las nuevas tecnologías ayudan mucho.

-¿Cuál fue la historia detrás de la foto que más te sorprendió?

-(Piensa) Un día en Siria entramos a una clínica improvisada que tenía la Cruz Roja en la ciudad de Idlib. El ejército sirio estaba avanzando sobre la ciudad que estaba tomada por los rebeldes y había muchos heridos. En un cuarto de la clínica la situación era muy dramática. Había una señora en una cama con una nena y en otra cama sus otras dos hijas. Todas ensangrentadas. Cuando quisimos acercarnos a la señora para preguntarle qué había pasado y por qué estaba allí, uno de los doctores nos dijo que no lo hiciéramos porque estaba en un shock total, llorando, temblando y no sabía aún que su marido y sus otros hijos habían muerto en el bombardeo. Le tome una foto en donde no solo es conmovedor su rostro, sino su historia. La historia de Aida. Esa imagen es el símbolo de los miles de casos de civiles que son masacrados en Siria durante la guerra.

-¿Mantenes el contacto con alguno de los protagonistas de tus fotos?

Sí. Por ejemplo cuando fue la despedida en Guatemala, la partera rural Francisca era una de las protagonistas de la muestra y la invite junto a su familia.

También el año pasado, a raíz de un programa que hicimos con el Canal Encuentro contactamos a Fabián, el líder de los cartoneros del tren blanco. Lo había conocido por un trabajo que hice en el 2002 después de la crisis. Fabián me había invitado a su casa y yo le había hecho las fotos del Bautismo de su sobrino. Fue un lindo reencuentro después de tantos años. Uno crea lazos de amistad-trabajo que perduran en el tiempo.

La partera rural Francisca Raquec de 65 años atiende un parto hogareño en el pueblo de El Llano, Chimaltenango, a 88km al oeste de la ciudad de Guatemala, en mayo de 2008. En Guatemala, la mortalidad materna es una de las más altas del mundo por problemas de nutrición y falta de infraestructura. Las parteras rurales atienden seis de cada diez nacimientos y reciben entrenamiento para reducir las causas de muerte.

-¿Cuál es la historia de Francisca?

-Es la historia de miles de parteras rurales. En Guatemala hay un gran porcentaje de partos que son realizados por parteras que viven en sus aldeas, muchas veces con poca conexión con los centros urbanos. No solo son parteras sino que se trasforman en mujeres de consulta para la comunidad. Han ayudado a dar a luz la mitad del pueblo y me pareció interesante darle, a través de las fotos, la importancia que se merece y contar un poco su historia como líder del pueblo. Fue una linda experiencia, compartí mucho con ella, incluso estuve en su casa viviendo para esperar los partos, también iba a los cumpleaños y hacíamos comidas juntos.

-¿Cómo ingresaste a Siria en medio de la guerra?

-Entramos con un contacto en un tractor desde Turquía de forma ilegal porque en ese momento el gobierno no invitaba a la prensa que no era amiga.

-Recuerdo una imagen tuya sacando fotos arriba de un Jeep en medio de los tiros. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento?

-No hay espacio para la reflexión, te gana la tensión y la adrenalina de cubrir y reflejar el momento de la mejor manera posible y de la forma más honesta. Traté de hacer foco en lo que creo que es importante que, este caso, no eran los combatientes si no los civiles y como se trastornaba su vida cotidiana.

Caos en la ciudad de Puerto Príncipe en el contexto de la revuelta violenta que culminó con la salida del presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide, en 2004.

– ¿Vivir esta experiencia te ha dejado marcas como por ejemplo sueños, pesadillas o has tenido que hacer terapia?

-La salida de esa ciudad fue dramática e inolvidable, viví situaciones de mucha tensión. Los viajes en helicóptero de noche no se borran, pero no solo quiero hacer esto el cien por ciento de mi tiempo. Algunos colegas terminan quemados porque no se dan mucho respiro. Hacen este trabajo durante muchos años, entonces terminan traumatizados. Por eso, siempre intento tener un balance entre las historias duras, que me gustan y las historias más cotidianas porque de otra forma sería pesado psicológicamente.

-¿Cómo fue la salida de la Siria?

-Fue muy jodida. Habíamos coordinado con los rebeldes que nos estaban ayudando salir un día específico por la noche, para evitar que nos vieran a través del único rincón que quedaba libre al paso. Llegamos al lugar el día acordado con nuestras mochilas y descubrimos que se habían ido. Habíamos perdido el contacto para salir y quedarse era una muerte segura porque el gobierno Sirio no quería que haya prensa. Pensamos, “y ahora… ¿¡cómo nos vamos de acá!?”. No sabíamos si el espacio para salir aún estaría libre. Fue dramático. Lo cruzamos de noche, atravesamos un túnel donde no nos veíamos, cada quién tocaba el pie del otro, no sabíamos si del otro lado había un tanque o soldados. Salimos del túnel y entre los ruidos de balaseras en la noche caminamos a ciegas por un campo y de esta forma nos fuimos de Siria.

-¿Cómo ves la situación actual de Siria?

-La situación está mucho peor. Cuando estábamos allá había grupos con banderas negras que eran radicales. No jodian. Eran más difíciles de abordar pero no había secuestros y decapitaciones masivas. Está mucho peor para la gente y para los periodistas.

Una familia recupera cartón sobre la avenida Libertador de la ciudad de Buenos Aires en el contexto de la crisis de 2002. Esta fotografía forma parte de un ensayo personal que documentó la vida de familias que encontraron en el cartonéo un modo de subsistencia.

-¿Viste morir a alguna persona?

-Sí, presencié cuando estaba muriendo. En Siria en la clínica de la Cruz Roja había bombardeos y veía entrar gente todo el tiempo, algunos murieron. Y en Guatemala hice una historia sobre una emergencia y me tocó estar en el quirófano con gente que llegaba baleada y vi cómo se moría allí.

-¿Se puede mantener la objetividad y no involucrarse en momentos tan duros? ¿Dónde está el límite?

-No hay una regla, uno lo va resolviendo en cada momento y ve qué es más necesario, si dar una mano, sacar una foto o acompañar. El compromiso es contarlo a través de la foto y eso es lo que uno aporta. El compromiso de uno es con la gente y estamos ahí para contar lo que está pasando.

-¿Qué foto tuya guarda una gran historia?

-Cuando nació mi hija saqué una foto de mi hermana llorando a través de un vidrio viéndola. No es mía directamente pero representa el momento más importante de mi vida.

Este año Rodrigo Abd, tiene planeado continuar con un trabajo que comenzó el año pasado sobre los buscadores de oro en la selva, en la frontera con Brasil. También, terminar una serie de retratos, tomados con una cámara de madera, de pescadores artesanales peruanos para luego, hacer una muestra en un muelle en Lima y continuar viajando para seguir contando historias.

Manifestantes en las cercanías de la Plaza de Mayo, ciudad de Buenos Aires, ante la represión policial del 20 de diciembre de 2001.

-¿Que no puede faltar cuando te vas de viaje?

-¡¡La cámara y el mate!! (se ríe y responde inmediatamente sin ninguna duda). Un día fui a una cárcel en Belice a hacer una historia y ¡nos olvidamos la bombilla! No es como en Argentina que en cualquier estación de servicio encontrás una. Tuvimos que improvisar con un sorbete y un saquito de té para hacer un filtro. ¡Eran quince horas de viaje, necesitábamos unos mates! (se ríe).

-¿Dulces o amargos?

Amargos, porque para dulce esta la vida.

En los puestos de la feria se pueden encontrar una gran diversidad de productos provenientes de distintos lugares, el vino casero traído de la localidad de Cafayate y hecho por los familiares de los puesteros, da cuenta de la fuerza de esta iniciativa y la variedad de productos que busca ofrecer a la vecinos. También hay una feria americana, se expone y vende gratifería, aceites y licores caseros, libros, canastas, tejidos y cerveza artesanal. En la edición del último domingo, sobre el final de la tarde, se ofreció un taller de folklore. Florencia, vecina del barrio, conoció la feria por un folleto en la parada del colectivo y este domingo llegó por primera vez para vender duendes y vasijas de porcelana fría, «todo con productos reciclables”, contó a ANCCOM.

En los puestos de la feria se pueden encontrar una gran diversidad de productos provenientes de distintos lugares, el vino casero traído de la localidad de Cafayate y hecho por los familiares de los puesteros, da cuenta de la fuerza de esta iniciativa y la variedad de productos que busca ofrecer a la vecinos. También hay una feria americana, se expone y vende gratifería, aceites y licores caseros, libros, canastas, tejidos y cerveza artesanal. En la edición del último domingo, sobre el final de la tarde, se ofreció un taller de folklore. Florencia, vecina del barrio, conoció la feria por un folleto en la parada del colectivo y este domingo llegó por primera vez para vender duendes y vasijas de porcelana fría, «todo con productos reciclables”, contó a ANCCOM. Detrás de la feria funciona una huerta comunitaria que mantienen los propios vecinos, una idea que surgió también para resistir los enrejados a los parques hace dos años, en abril de 2013. Los cuidadores de la plaza y Ambiente y Espacio Público la destruyeron dos veces, pero los vecinos volvieron a sembrar todo de nuevo. «Cuidar la tierra, cuidar a las personas», reza uno de los carteles de la huerta que tiene una extensa variedad de plantas. El mismo día de la feria, algunos de los jóvenes llevaron cortadora de pasto y elementos de jardinería para el mantenimiento de ese sector de la plaza. La feria de la Florentina crece junto a la huerta. La semilla ya está plantada.

Detrás de la feria funciona una huerta comunitaria que mantienen los propios vecinos, una idea que surgió también para resistir los enrejados a los parques hace dos años, en abril de 2013. Los cuidadores de la plaza y Ambiente y Espacio Público la destruyeron dos veces, pero los vecinos volvieron a sembrar todo de nuevo. «Cuidar la tierra, cuidar a las personas», reza uno de los carteles de la huerta que tiene una extensa variedad de plantas. El mismo día de la feria, algunos de los jóvenes llevaron cortadora de pasto y elementos de jardinería para el mantenimiento de ese sector de la plaza. La feria de la Florentina crece junto a la huerta. La semilla ya está plantada.