Abr 19, 2015 | destacadas, inicio

Latinoamérica es hoy un modelo para Europa, para esa crisis que golpea a su pueblo con la aplicación de políticas neoliberales, esas que recortan derechos y agrandan la brecha social. Esta historia ya se vivió y sobrevivió en la región desde los setentas, noventas y principios del siglo XXI y en algunos países prevalece hasta nuestros días. En algunos otros, a raíz de la experiencia de grandes crisis acompañadas de movimientos sociales de igual dimensión, generaron el replanteamiento del escenario y la reconstrucción de esos Estados destruidos por el neoliberalismo.

Hace pocos días, en conferencia de prensa que el Ministerio de Cultura de la Nación organizó a propósito del Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad, el teólogo, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño Leonardo Boff; el historiador, analista político, licenciado en Filosofía, doctor en Ciencias Sociales y escritor venezolano Vladimir Acosta y el filósofo brasileño y doctor en Ciencia Política, Emir Sader, opinaron con respecto a estos procesos de reforma de las políticas neoliberales en algunos países de la región.

Sobre la Iglesia Católica

Lo que tienen en común las políticas que llevaron a cabo dichos países, o más precisamente, dichos gobiernos, es la lucha por el oprimido, por el desposeído de derechos, acuerdan los tres pensadores. En esta línea, Boff, uno de los fundadores de la teología de la liberación, expresa: “La teología de la liberación no es una disciplina, es una manera, un método de hacer teología, arrancando desde el oprimido, entendiéndolo como un empobrecido que sufre. Esa teología nació escuchando al oprimido afroamericano, a las mujeres, a los indígenas. Tiene una extrema vigencia mientras existan pobres en el mundo”. Y amplía: “A partir de esa dimensión religiosa, se da el compromiso con los derechos de los humildes, de los pobres. (…) El primer derecho es a la vida, el pobre no tiene política, no puede hablar, primero hay que garantizarle los medios de vida”. En este sentido, Boff destaca el papel que debería tener la Iglesia y la dimensión que toma, según su parecer, con el papado de Francisco: “El Estado tiene que hacer justicia social, ninguna solución es eficaz para los pobres si no incluimos a los pobres, sino caemos inmediatamente en el asistencialismo. (…) Yo creo que este Papa (Francisco) está haciendo una reconciliación. Es el primero en la historia de la Iglesia que reúne a los movimientos sociales de Roma en la Academia de Ciencias para saber cuáles son las causas de la pobreza».

Vladimir Acosta discrepa acerca de los cambios que pueda generar la Iglesia frente al oprimido: “La Iglesia Católica realmente es de piedra, ahí no se puede modificar nada, la Iglesia es un partido político. ¿Cómo se discute con quien es el vicario de Jesucristo, con el representante de Dios en la tierra? No hay manera que pueda haber democracia, se pueden hacer retoques pero no modificar la estructura, y aunque la Iglesia no tiene hoy el poder para quemar vivos a los disidentes, tiene el poder de excomulgarlos, de arrinconarlos como le pasó a (Gustavo) Gutiérrez, el promotor de la teología de la liberación. La Iglesia no se modifica, o se acepta totalmente lo que dicen las autoridades puesto que su poder viene de Dios, o uno tiene que salirse antes de que lo califiquen de hereje y lo excomulguen. No dudo de la buena voluntad del Papa Francisco pero a la Iglesia sólo se le pueden hacer retoques, no cambios estructurales”.

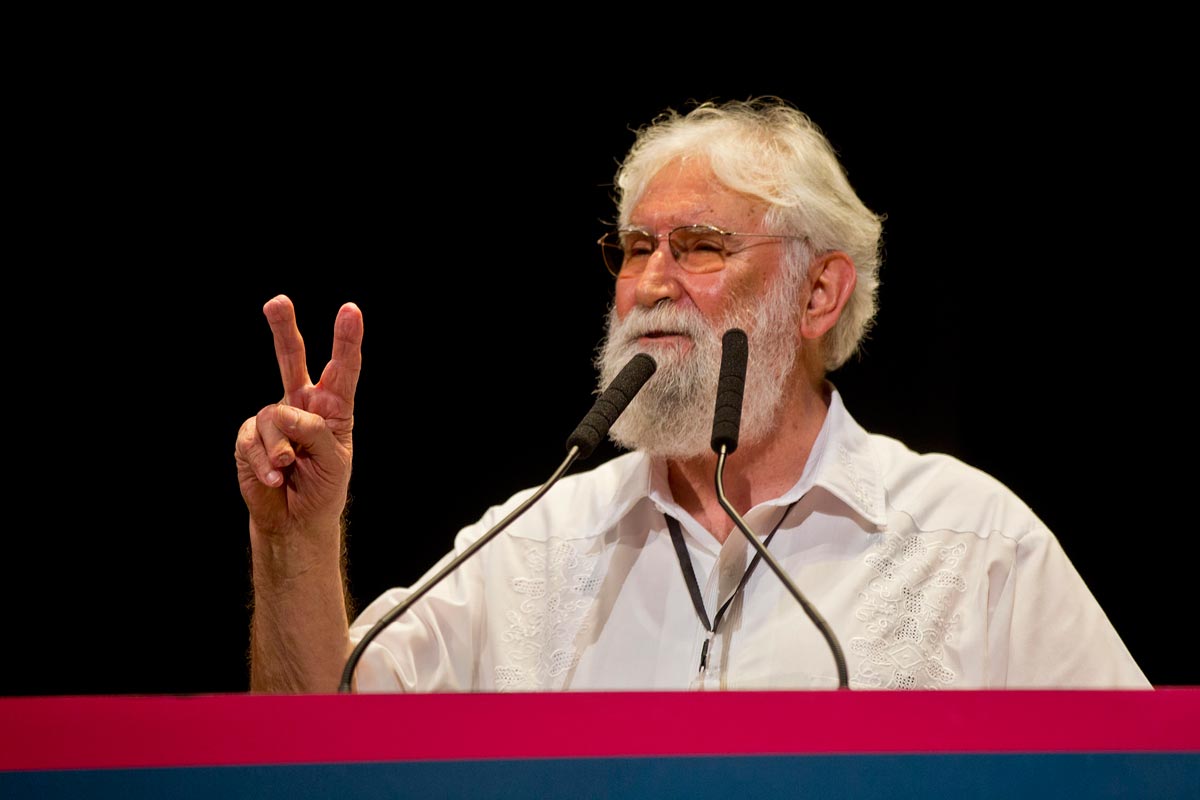

Vladimir Acosta participa de El Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad.

Foto: Prensa Cultura Nación

Sobre humanismo, solidaridad y derechos

En relación con los derechos del oprimido, Emir Sader opina sobre cuál debería ser la respuesta latinoamericana frente a la ideología norteamericana del consumismo predominante: “Hay que recomponer una idea de solidaridad social. El neoliberalismo produjo una desolidarización de la gente, cada uno arregla lo suyo a expensas de otro. Es muy significativa la idea generalizada de que no hay que pagar impuestos, sin pensar a quiénes se está transfiriendo renta. Siempre está la idea muy unilateral de que se está pagando al Estado. Hay que ver qué es lo que el Estado está haciendo con eso. Cuando se cortan recursos parece que la gente queda contenta. Pero, ¿qué es lo que se está cortando? Becas de estudiantes, auxilios a la salud pública. Aquí la prensa tendría un papel importante para decir a dónde van los impuestos, qué pasa con el presupuesto. Ese es un aspecto, pero lo fundamental es ayudar a crear una ideología de solidaridad humanista en contraposición a la idea que cada uno se arregle por sí mismo compitiendo con los otros”.

A esta necesidad de recomponer los lazos solidarios, el brasileño Boff agrega la idea de una solidaridad ecológica: “Las discusiones políticas casi no entran en la cuestión ecológica. Si uno escucha a la propia comunidad científica norteamericana, no hay duda de que si no hacemos nada a partir de ahora, a mediados de este siglo habrá un calentamiento abrupto donde las formas de vida de hoy no van a subsistir y la mitad de la humanidad va a desaparecer. ¿Quién discute eso en la política? Nadie. Eso amenaza a todos, a ricos y pobres. Hay que introducir a la ecología como un discurso político, no como el de algunos que se preocupan por la sustentabilidad de la tierra, no, el discurso es: ¿Qué futuro tiene la humanidad, la vida?”. En esa línea, Acosta agrega que la frase de los neoliberales de que el capitalismo es el fin de la historia podría no ser una frase equivocada, pero no porque no hubiera más historia sino porque no habrá más planeta.

Sobre los medios de comunicación

El rol de los medios de comunicación frente a la democratización de la opinión pública es una reflexión que recorre el discurso de todos los intelectuales consultados. Sader da su punto de vista: “Democracia es también acceso a la formación democrática de la opinión pública. Que no sean sólo algunas familias las que hablen para el resto de la sociedad, sino que toda la gente pueda pronunciarse desde puntos de vista diversos. Que no exista lo que (Noam) Chomsky dice de la ‘fabricación de la opinión pública’ sino que sea una construcción democrática, pluralista, con múltiples voces”. El brasileño también apreció la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina y manifestó la necesidad de su plena aplicación: “Es indispensable que así sea. En Brasil, si depende del Congreso, no (avanzará) porque es conservador, pero hay muchas vías para avanzar. El gobierno se está descentralizando, está aplicando normas constitucionales que impiden el monopolio en los medios de comunicación, está fortaleciendo radios, televisiones públicas y radios comunitarias. Esas son vías perfectamente posibles de avanzar sin una ley en el Congreso”.

La idea de Patria Grande

Los intelectuales advierten que los cambios implementados que han logrado la ampliación de derechos en América latina, podrían estar en peligro ante el avance de las derechas. En el contexto de las próximas elecciones presidenciales en Argentina, Emir Sader afirma: “Una cosa es un cambio dentro de la continuidad del modelo y otra es la ruptura. Entonces, las candidaturas que se plantean significan cosas distintas, aunque individualmente podrían asemejarse entre sí, pero hay que ver el grado de compromiso que tienen con el rescate extraordinario que hizo el kirchnerismo de la peor crisis que la Argentina ha vivido en su historia. Ese es el tema central, cómo se posicionan frente a eso para darle continuidad a un modelo de desarrollo con redistribución de renta, o (pretenden) volver a la prioridad del ajuste fiscal y las políticas de libre comercio.” Y advierte: “Ese es el tema fundamental sobre el que los argentinos deben pronunciarse: si quieren continuidad, perfeccionando, avanzando, adecuando el modelo o quieren una ruptura que sólo significa el retorno al pasado y no proyecta ninguna alternativa de futuro desde las oposiciones de derecha latinoamericanas”.

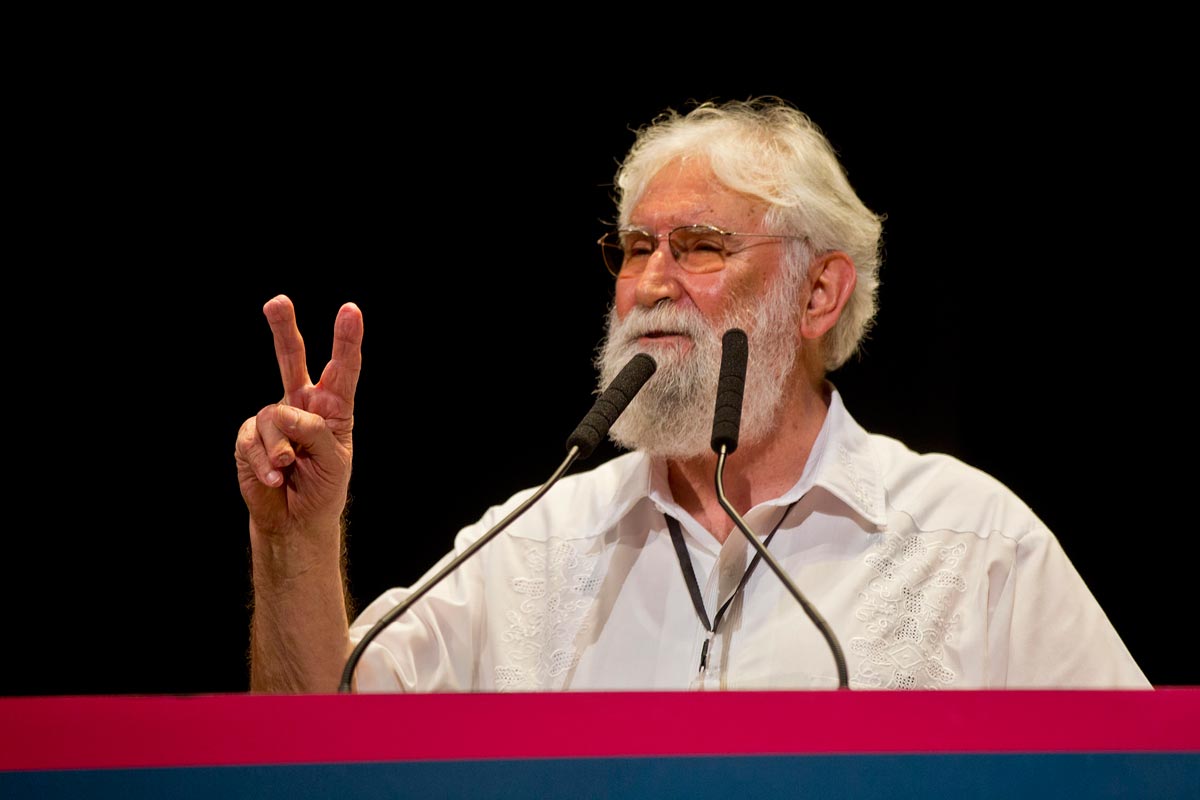

Emir Sader en el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad. Foto: Prensa Cultura Nación

Con respecto a las últimas declaraciones de Estados Unidos hacia el gobierno de Venezuela, Sader explica: “Para Estados Unidos en su megalomanía imperialista, siempre tiene que diabolizar: Unión Soviética, Stalin, Cuba (…) Cuando normaliza relaciones con Cuba tiene que profundizar la diabolización de Venezuela”. Boff, por su parte plantea al respecto: “El discurso de la derecha no acepta la democracia, tiene un verdadero odio al pueblo que ha dejado de ser pobre. No le temen a las masas ignorantes, le teme a los pobres que piensan porque proponen sus derechos y cuestionan la hegemonía, la dominación. Si uno pregunta ¿En dónde está la esperanza y las fuerzas que llevan a la sociedad a otro nivel? Está en las fuerzas populares, porque las fuerzas de la dominación repiten más de lo mismo y tienen que usar la fuerza para imponerse porque ya no les alcanza con un discurso que apoye su proyecto. Ya no se acepta más el tipo de dominación que había antes, no se acepta más, tenemos que negociar, hacer el gana gana, no el gana pierde y esa es un poco la estrategia que está surgiendo en América latina que evita las violencias políticas y militares, hay violencias sociales enormes, pero se evitan enfrentamientos que serían malos para el proceso”.

En esta dirección, Acosta considera: “Se trata de rescatar la idea de la Patria Grande y la solidaridad entre todos nuestros pueblos y todas nuestras luchas, porque en este momento de avance del imperialismo y las derechas -que son unas derechas mercenarias financiadas por los Estados Unidos y que hacen sus políticas por encima de los intereses de su país- se ha caído un poco en que cada uno de estos procesos tiene sus propios problemas y se han concentraron en resolverlos solos. Y la idea matriz es que hay que pensar que son procesos hermanos que luchan por las mismas causas, con sus propios matices, pero que luchan por la causa de los pobres, de los oprimidos, de los débiles, para darles derechos, recursos y llamarlos a defender eso. Como lo que pasó después de la Independencia, todos ganamos porque estábamos unidos y derrotamos al Imperio español y después cada uno tomó su rumbo y terminamos re colonizados por ingleses y luego por Estados Unidos. Una unidad se hace absolutamente indispensable, hay una gran tarea de recuperar el hecho de ver nuestra patria como una Patria Grande, como una patria que es única y de todos nosotros y no por separado. Esto es una tarea permanente, independientemente del frente donde se esté, es la causa de América latina y la tenemos que seguir defendiendo”.

Abr 19, 2015 | inicio

En la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires, al final de un pasillo abarrotado de gente, de puestos de comida, de cables que parecen telarañas, de autos y de motos, se abre, de pronto, una cancha de hockey. Un rectángulo de asfalto irregular, con dos arcos de hierro descascarados, y media docena de autos mal estacionados que ocupan una porción de la cancha y que irán lentamente, a medida que se acerque el horario de entrenamiento, despejando la zona. Porque aquí, en este patio al aire libre, en este espacio rodeado por departamentos que fueron creciendo a la bartola y que ahora alcanzan los tres, los cuatro pisos de altura, entran las Leonas del Bajo Flores: un equipo de niñas y adolescentes de la villa 1-11-14, pertenecientes al Club Atlético Madre del Pueblo, para las cuales el hockey no es sólo un deporte grupal que se juega con pases de push o barrido, sino más bien la posibilidad, el momento propicio para poder forjar una identidad colectiva, un sentimiento de pertenencia y de orgullo.

Es jueves por la tarde y un sol otoñal se derrama sobre la cancha, conocida como la sede de San Antonio o la canchita de los paraguayos. Diez chicas, entre 5 y 9 años, revolotean alrededor de una bocha blanca, formando una maraña de palos y de piernas, en la cual, a veces, es difícil distinguir dónde está la pelota. El equipo que lleva pecheras fluorescentes, al parecer, gana uno a cero, aunque el partido, es cierto, recién empieza.

“Hace unos años, el hockey era considerado un deporte de elite. Por suerte en el último tiempo se expandió muchísimo, no sólo acá, sino también en otros barrios”, dice a ANCCOM, una de las coordinadoras y profesoras del club, Nadín Hennawi. “Consideramos al deporte como una herramienta de prevención y de inclusión – sostiene la profesora-. En el barrio es muy común ver nenes chiquitos caminando solos por la calle; es un barrio muy grande y con muchísimos habitantes, alrededor de 40 mil. El deporte, en ese sentido, tiene, para nosotros, un objetivo de prevención y acompañamiento. Y el año pasado, como notábamos que las chicas progresaban y necesitaban una motivación más, creamos un especie de seleccionado: Las Leonas del Bajo Flores”.

Unos 2.500 chicos participan de las actividades que ofrece, de manera gratuita, el club. Además de hockey, la institución brinda clases de ajedrez, handball, atletismo, natación –el Club San Lorenzo de Almagro les presta sus instalaciones-, taekwondo, boxeo y patín. Según la disciplina, dos o tres veces por semana, los chicos de la villa entrenan en alguna de las cuatro sedes que el club tiene distribuidas en distintos puntos del barrio: la de San Antonio o canchita de los paraguayos, la Itatí, la de Copacabana y la sede central, conocida como Madre del Pueblo, situada junto a la parroquia homónima, a la que el club pertenece.

“El club cumple tres funciones básicas dentro de la villa –dice a esta agencia uno de los curas de la parroquia, Nicolás Angelotti-. Por un lado, el club es una manera de identificación de una comunidad local. Se trata de formar una familia grande que se identifica con los colores del manto de la virgen. Los chicos, por ejemplo, van al colegio con la camiseta del club, con la cartuchera del club. En segundo lugar, el club es una herramienta para integrarnos con el resto de la ciudad, con otros clubes. Y en tercer lugar, y quizá la más importante, el club es una apuesta de prevención masiva, sistemática y a largo plazo. Es inmedible el bien que el club le hace al barrio. Para nosotros el deporte es vida”.

La bocha sale despedida de la cancha y se escurre entre las mesas de un local de comidas, en donde retumba una bachata. Un auto atraviesa la cancha y se estaciona más allá, junto a un depósito con cajones de cerveza apilados en la vereda. Dos perros dan vueltas, sin un motivo demasiado aparente. “Ahora peleamos para que se cierre este lugar y no lo usen como estacionamiento. Las chicas tienen que jugar tranquilas”, dice Liliana, una de las madres que espera a su hija, de pie, a un costado de la cancha. Durante la hora que dure el entrenamiento, pasarán en total cuatro autos alterando su normal desarrollo. A veces las chicas seguirán jugando como si nada sucediera. Otras, deberán esperar a que el vehículo termine de cruzar por el medio de la cancha y se estacione de una buena vez en una esquina, ganándose los merecidos retos y reclamos de las madres de las jugadoras. “Yo estoy re contenta con el club –dice Liliana-. Las chicas se divierten mucho y pueden hacer un deporte lindo como el hockey”.

El 8 de mayo de 2012, día de la Virgen de Luján, se inauguró en el barrio el Club Atlético Madre de Pueblo. Los colores elegidos para representarlo fueron el celeste y blanco, los mismos que lleva el manto de la Virgen. “Al principio empezamos con la escuelita de fútbol y patín, pero en poco tiempo el club se llenó de gente. Hoy tenemos muchísimos chicos y una variedad enorme de deportes”, dice el cura Angelotti.

Un plantel de entre 15 y 20 profesores colaboran diariamente para que el club funcione. La dedicación es especial; no se trata de una actividad para cualquiera, aclara la profesora Hennawi. “A medida que van pasando los años tenemos que ir incorporando docentes, porque si no es imposible. Son deportes que convocan, y queremos darles la mayor atención y dedicación a los chicos. Los profesores no vienen a dar clases y se van. Lo que se genera es un vínculo tal que implica que uno esté comprometido. Porque te surge hablar con una nena, que te empieza a contar, a charlar, y por eso es importante el compromiso que uno tenga. Hay que estar en un espacio así. Si no podes entender cuál es el fin que busca la parroquia, probablemente no puedas avanzar”.

Abr 19, 2015 | destacadas

“Surgió hace no mucho tiempo y el objetivo es ayudar a quien necesite a llegar de un lugar a otro, en todas sus formas y variantes posibles. Empezó así, más que nada para hacer ´dedo virtual”. Así define a Jesús, uno de sus administradores, a Grativiajes, un grupo de Facebook del cual participan actualmente más de 65 mil personas de distintas partes del mundo pero, especialmente, de Argentina.

La red social Facebook tiene múltiples usos entre los cuales se incluyen la compra y venta de todo tipo de objetos, la búsqueda de mascotas perdidas y hasta el trueque de plantas, bicicletas, ropa y mucho más. En Grativiajes los usuarios ofrecen en el muro algún asiento para ir a todo tipo de puntos de Argentina, o incluso se reúnen en grupos para “hacer dedo” hasta lugares como Jujuy, Córdoba, Mendoza, e incluso Brasil, Uruguay y Chile.

Muchas veces, quienes tienen un vehículo llevan gratuitamente a otros usuarios o bien se juntan para compartir gastos del viaje. En contra de la idea de inseguridad, que muchas veces se presenta en la actualidad, las personas que participan del grupo deciden emprender un camino con desconocidos, por distintos motivos, ya sea para hacer nuevos amigos, encontrarse a ellos mismos o bien poder ahorrar en transportes.

Santiago Vallori de 24 años, contó su experiencia con Grativiajes: “postié que me iba a Mar del Plata y me tiraron la data de otra página que se llama Tripda, y ahí encontré uno que iba para allá. El tipo hasta nos dejó a cada uno en la puerta de la casa”.

Así como Santiago puso en marcha este viaje, también otros se animan a salir solos. Florencia Zullato, de 19 años, contó que “el motivo que me empujó a tomar mi mochila y salir sola dos meses fue la necesidad de encontrarme, de saber quién era en realidad, qué me apasionaba, qué me daba miedo, qué potencial tenía dormido. Debía llegar de San Luis a Bahía Blanca donde me esperaba un amigo, por lo que tenía que comenzar a ‘bajar sola’ todo ese recorrido. Una pareja en Merlo, San Luis, me recibió a las 2 am con mates con miel y me prepararon una camita casi de cuentos de hadas”.Este antiguo espíritu de encuentro y conocimiento de uno mismo, está atravesado con la idea de un viaje moderno, a través del dedo virtual y la relación con otros grativiajeros.

Frente a la idea de creer que estas redes se entablan por dificultades financieras, el Licenciado en Ciencias de la Comunicación Jorge Gobbi, especialista en viajes y turismo, afirma que “ya no tiene nada que ver con la crisis económica, sino con formas diferentes de viajar que uno va descubriendo y que les da más flexibilidad y muchos saberes que antes no había, porque existen muchas maneras de conseguir información. Esto es una nueva forma de consumo”. El lado misterioso de viajar con personas ‘desconocidas’ es para Gobbi, otra posibilidad más de viajar.

Es evidente que si grativiajes tiene más de 60 mil usuarios es porque un fenómeno que combina turismo, ahorro y tecnología, está totalmente asentado a nivel mundial.

Mochilero sí, mochilero no: Beneficios

Los llamados mochileros existen hace mucho tiempo. Hay una idea errónea para este tipo de viajeros sobre ellos mismos. En Mochileros.org Nelson, su administrador, dice que el mochilero invierte tiempo y dinero en recorrer distintos lugares, con un bajo presupuesto, pero eso no tendría que ver con un nivel de status social, sino con el modo de viajar. Para Nelson, “se puede ser un millonario camuflado, una pareja de luna de miel y hasta una persona que cuenta con un presupuesto hasta para comprarse un auto”.

A su vez, el licenciado Gobbi explicó que “las nuevas tecnologías facilitan mucho el viaje solo, primero porque te permite mantener un mayor contacto con tu entorno habitual: no desaparecés por semanas y meses. Segundo porque es mucho más fácil conocer otras personas por medio de las redes y buscar una planificación previa”.

Abr 19, 2015 | destacadas

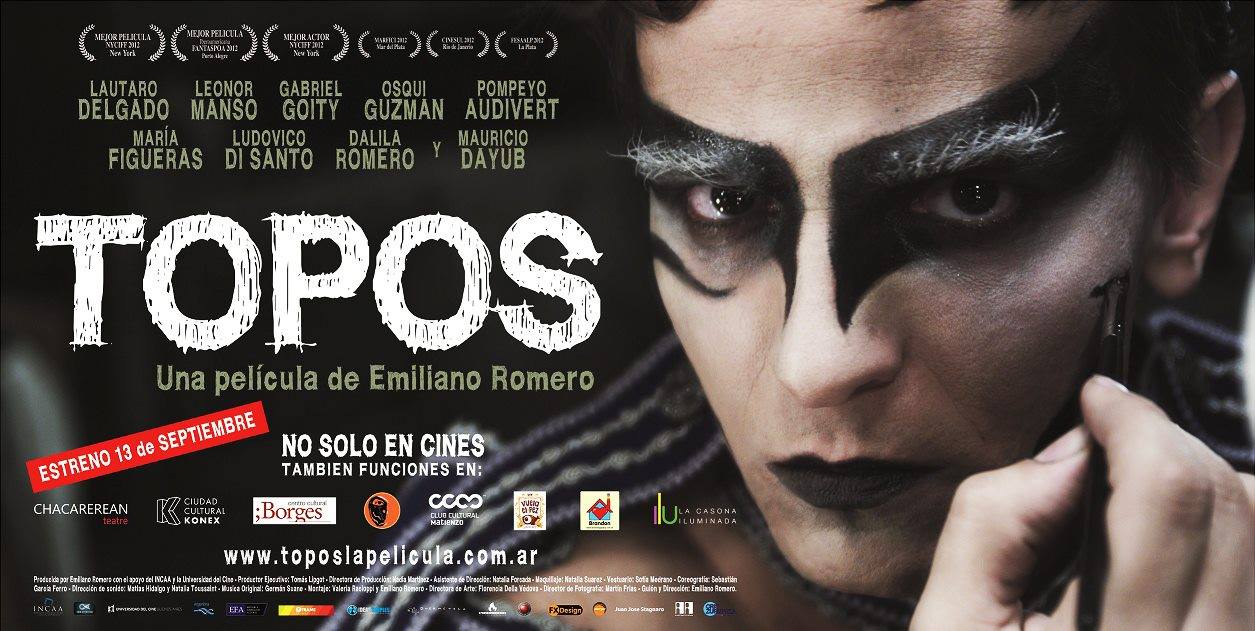

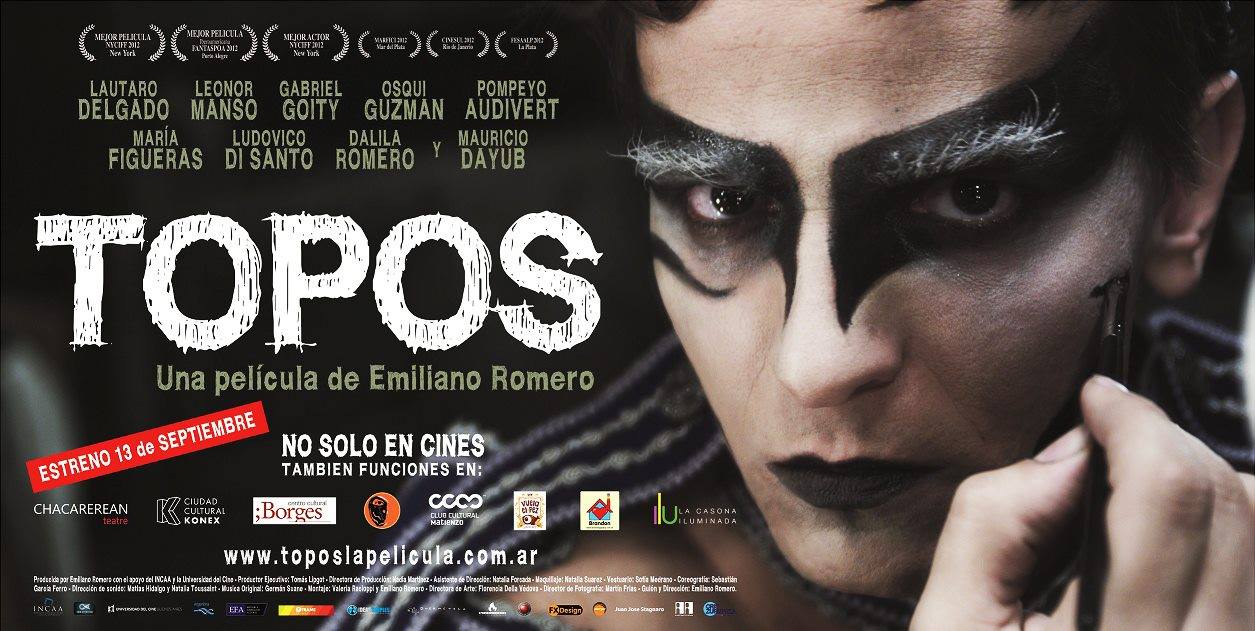

No Sólo en Cines (NSEC) surge a partir de una necesidad, la de generar espacios alternativos para la proyección de cine nacional. Ciertamente, este contexto social y político no es el de décadas atrás. Las tecnologías de calidad y de acceso cada vez mayor, así como las políticas de fomento para la realización audiovisual nacional, han hecho su parte. Sin embargo, la historia lo demuestra, el cine siempre estuvo ahí, latiendo, aún en los peores momentos históricos.

A pesar de la profusión de esas nuevas producciones, el sistema de distribución y estreno vigente actúa como un agente dosificador: “Como otros, la Argentina es un país donde el sistema de exhibición está controlado por las productoras y cadenas de cines estadounidenses que les dan pantalla a los tanques de Hollywood, como pasa en una gran parte del mundo», critica Emiliano Romero, gestor de la idea de NSEC y director de Topos (2012).

En ese sentido, el impulsor de NSEC identifica dos luchas. Una “larga”, que viene dada por la cuestión de la cuota de pantalla, es decir, de ganar el espacio de los cines comerciales. “Esa es una pelea de David y Goliat, a largo plazo”, señala Romero. Frente a esto, y como segunda disputa, NSEC propone un verdadero circuito de proyección. Esto es, utiliza los espacios y el público cautivo de los centros culturales y teatros para proyectar cine argentino. Romero comenta que NSEC empezó cortando ticket INCAA mediante la figura de “exhibidor ambulante”, tarea que sostuvo durante un año y medio. “Yo me puse como persona física, y durante un año y medio no sólo corté por mi película, sino por otras tantas, lo que hizo que mis impuestos subieran de manera exponencial, dificultando la financiación de NSEC”, refiere Romero.

Cortar ticket INCAA es una forma de llevar un registro oficial de la taquilla. Los directores que tienen un subsidio del INCAA necesitan cortar tickets oficiales, por una cuestión de subsidios de taquilla. Pero, en tanto NSEC es un mecanismo autogestionado de fomento al cine independiente y nacional, se vuelve imprescindible contar con el apoyo de un convenio. En ese sentido, son dos las cuestiones a priorizar: en primer lugar, que los espacios, centros culturales y bares tengan una posibilidad directa y sin problemas de cortar ticket INCAA: “En este momento, NSEC cuenta con 160 espacios”, describe Romero. En segundo lugar, que NSEC, como una iniciativa sin fines de lucro, tenga la posibilidad de financiarse en el largo plazo y asegurarse los gastos. “Estamos haciendo una patriada, no un negocio”, explicita.

Romero afirma que, también, parte del problema está en que los realizadores y los directores no le dan demasiada relevancia al estreno de sus películas. El lanzamiento, como la última etapa de una película, usualmente está supeditada a la capacidad económica para difusión y publicidad. Sin engañarse, Romero sostiene que el “estreno tiene que ver con tus posibilidades, en cómo adaptar el estreno a tu película, y NSEC abre la posibilidad de un estreno a medida a los directores”. Esta forma de pensar el estreno es deudora de los mecanismos del teatro o la música independiente, donde, en muchas oportunidades, el éxito depende de la pericia en hacer difusión autogestiva: “Campanella o Szifrón pueden quedarse tranquilos luego de filmar sus películas, pero nosotros estamos errados si nos pensamos así y no podemos asegurar ni siquiera una función de quince personas”, señala Romero.

El radio de exhibición de NSEC es vasto. Quizá esa característica sólo necesite dos ingredientes: quien quiera proyectar su película y aquél que quiera verla. El resto se resume a coordinar el encuentro. NSEC quiere decir, también, “no sólo” en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni siquiera sólo en provincia de Buenos Aires. Orgulloso, Emiliano Romero cuenta que han llegado a proyectar en México, Chile y España, saldando la distancia física con videoconferencias: “Lo más relevante para nosotros es que nos permitió hacer proyecciones en algunos lugares donde no habíamos podido llegar con el circuito tradicional”, cuenta Alejandro Rath, uno de los directores y realizadores de ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?. La película se proyectó en el conurbano bonaerense (Avellaneda, Florencio Varela, La Matanza, Haedo, por sólo mencionar algunas), en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires (Luján, Mar del Plata, Bahía Blanca) y en otras provincias del país (Neuquén, Santa Fe y Córdoba).

NSEC busca que la proyección sea una experiencia distinta a la que sucede en un cine. Lo alternativo no sólo hace al espacio físico, también a que la proyección cuenta en una instancia de diálogo con el público, ya sea con sus directores como con sus técnicos. Y eso sucede en cada una de las funciones. Tomás Larrinaga, director de Silencio!, su segundo largometraje, tuvo la oportunidad de dialogar con el público. Esas instancias son moneda corriente en los festivales, aunque en este caso no se trata de un público predominantemente cinéfilo o cultor de La Crítica. El beneficio parece ser mutuo, tanto para el espectador como para el director: “Creo que el cine independiente argentino, como en muchos otros lugares del mundo, sufre de vicios. En parte, por la falta de contacto con el público. En estas charlas uno puede corroborar que es lo que funciona o no funciona de la película, si el relato se entiende o se malinterpreta. Y quizás así aprendamos a evitar caer en un cine snob y aburrido que no le interesa a nadie”, explica Larrinaga. Aun cuando ese encuentro entre el público y los realizadores no pueda darse, siempre se encuentra la manera de generar esa instancia, incluso en línea.

Cuanto más se habla con algunos directores, NSEC parece convertirse en una bocanada de aire fresco frente a un sistema que sofoca al cine nacional. ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? tuvo, posteriormente, su estreno comercial. Rath relata la experiencia: “Tuvimos que firmar un contrato con un distribuidor que es el encargado de negociar con las salas la proyección de la película. En todas las multipantallas extranjeras fue imposible entrar. Son reacias al cine nacional, más aún al cine documental y político. El mayor problema es que en el conurbano bonaerense tampoco hay salas privadas nacionales. Por lo tanto, para llegar a lugares donde creemos que la película pudiera tener un público posible, contamos sólo con el apoyo de NSEC”.

En suma, NSEC no se plantea recrear un espacio, sino reformularlo: “Cuando vos vas a un shopping te están comiendo pochoclo al lado, estás en un lugar que coexiste con tiendas. Es un lugar frío y totalmente comercial. En cambio, cuando vas a un centro cultural, vas con gente que busca otro tipo de cosas, que tiene la cabeza mucho más abierta. Es todavía mejor el ritual, es como estar en un festival. NSEC es un festival todo el tiempo”, dice Romero.

Abr 19, 2015 | inicio

“Reparación integral a las víctimas sobrevivientes, y familiares de víctimas fatales de la Tragedia de Cromañón” es el nombre de la Ley Nº 4.786 que, el 28 de noviembre de 2013 sancionó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto fue promovido por diferentes diputados de ese momento, que apoyaron la iniciativa de familiares y sobrevivientes, entre ellos Laura García Tuñón (Proyecto Sur), Juan Cabandié (Frente para la Victoria) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica). Sin embargo, a pesar de que la legislación dio respuesta al reclamo de responsabilidad y contención estatal que exigían los damnificados, la solución no fue suficiente. Los artículos en los que el Gobierno se comprometía a otorgar ayuda en Salud –programas especiales y medicamentos–, Inserción laboral, Educación y Asistencia alimentaria no fueron reglamentados. Solamente se entregó a las víctimas el subsidio económico. Luego de un año y cuatro meses de reclamos y reuniones con diferentes funcionarios, el pasado 27 de marzo, se decretó la Reglamentación en su totalidad.

El objetivo de sancionar esta Ley era “reparar integralmente” las vidas de los sobrevivientes, y de los familiares de las 194 personas que perdieron la vida el 30 de diciembre de 2004, en el incendio que provocó la tragedia de Cromañón. Pero luego de sancionarse, la reparación resultó ser parcial y el Estado continuó adeudando su promesa. No mejoró la calidad de vida, no se escucharon sus pedidos de necesidad de respuestas rápidas, ni se gestionaron los programas necesarios para contenerlos: “Lo único que se reglamentó, fue el subsidio económico, pero no fue suficiente, ya que lo que precisan los sobrevivientes y familiares que conviven con el Trastorno por estrés postraumático, con diversas patologías físicas y psicológicas, es una reparación completa para volver a establecer las condiciones básicas que precisa una persona para vivir en sociedad”, afirmó Juan Capodistrias, miembro de la Coordinadora, Memoria y Justicia x Cromañón.

Juan Capodistrias (el primero de la izquierda) junto a otros miembros de la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón en la jornada de Memoria y Conciencia por Cromañón en el Parque Rivadavia

La Coordinadora es una organización civil formada por sobrevivientes y familiares. En 2013 comenzaron a funcionar como agrupación, posteriormente a la aprobación de la Ley: “Al comienzo estaba conformada por Organizaciones no gubernamentales (ONG) de familiares y sobrevivientes, y además familiares y sobrevivientes autoconvocados. Una vez que se aprobó la Ley se abrieron las demás ONG, y al día de hoy quedamos participando activamente solo sobrevivientes y familiares como adherentes”, relató Capodistrias. Si bien vieron materializarse parte de su reclamo con la aparición de una Ley que les brindara el sostén necesario, la falta de reglamentación produjo que no pudieran acceder a los servicios. El problema principal es en el área de salud, ya que el programa de atención, al momento “está muy lejos de funcionar eficientemente”, agregaron los miembros de la Coordinadora. “Sobre todo en el aspecto de Salud mental. Los hospitales Álvarez y Alvear, que son los principales receptores de estos pacientes, tienen diversos problemas que hacen que den turnos a varios meses, o que hagan esperar varias horas a los pacientes. Esto último teniendo en cuenta que ya vienen de un viaje de dos horas –muchos viven en la provincia de Buenos Aires– y que están en situaciones muy delicadas: ataques de pánico, intentos de suicidio, entre otras cosas. No tener una respuesta rápida, genera en el afectado un desgaste tal, que en la mayoría de los casos, se resignan y buscan refugio en otros lugares lejos de los profesionales que están preparados para atenderlos”, concluyó. Con la reglamentación completa, los sobrevivientes están a la expectativa de avances concretos que empiecen a dar soluciones.

Santuario recordatorio de las víctimas de Cromañón en el barrio de Once, Ciudad de Buenos Aires

Desde la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad, el director Leonardo Szuchet comentó que la dificultad principal para definir la reglamentación fue el largo proceso que conlleva una actuación interministerial: “Hay un montón de normativas que son propias de cada uno de los Programas de los distintos Ministerios, y sobre eso es sobre lo que hay que trabajar para después poder brindar la asistencia que corresponde. La demora es por el trabajo que se vino realizando a los efectos de poder articular en forma ordenada todas las intervenciones que hay que hacer. Aquí interviene Salud, Desarrollo social, interviene Modernización por la solicitud respecto de que puedan ser notificados de los distintos concursos públicos que hay, e interviene Desarrollo Económico con el tema empleo”. Además el director agregó que los inconvenientes no fueron de aplicación si no de implementación, como por ejemplo con el Programa Ciudadanía Porteña, mediante el cual se gestionan algunos subsidios: “es un Programa de Desarrollo Social, en el que sus normas prevén la atención únicamente para las personas que tienen el domicilio radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchos de los beneficiarios de la Ley de Reparación son de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual hubo que reformular esa normativa para que Ciudadanía Porteña haga lugar a la excepción a su propia norma de origen dentro del Programa, y así poder dar cumplimiento con la Ley”.

Martín Cisneros, sobreviviente de Cromañón, se suicidó el pasado 3 de febrero y aumentó a 17 el registro de personas que terminaron con su vida después del 2004, además de los familiares fallecidos por enfermedades oncológicas producto de las secuelas de la tragedia.

Desde la Coordinadora sostuvieron el reclamo alegando: “Nuestra necesidad es incluir en la sociedad a todos aquellos que entendemos, que por relación directa con la Tragedia, no pueden continuar con una vida normal. En el aspecto educativo también, ya que un gran número de sobrevivientes abandonan los estudios por estados anímicos negativos. Si bien muchos de los afectados logran excelentes cuadros de resiliencia, hay muchos que no. Nuestro anhelo es ayudar a todos esos”.

Finalmente, cerca de cumplirse 16 meses de establecida la Ley, el 27 de marzo, el Gobierno de la Ciudad publicó el Decreto de Reglamentación Nº 96/15, en el que se mencionan los artículos que previamente habían quedado suspendidos –asistencia alimentaria, empleabilidad y salud– y se confirma su vigencia con el fin de “lograr una adecuada aplicación de los mencionados artículos, se propicia aprobar su reglamentación”.

Taller de RCP dictado por Cascos Blancos y junta de firmas por el apoyo a la Ley de Asistencia en la Jornada organizada por la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón en el parque Rivadavia

Desde la Dirección, Szuchet afirmó: “Ahora estamos trabajando con mucha fuerza y mucha dinámica para aplicar lo que dice el decreto reglamentario respecto de la inserción laboral, de la inserción educativa y de descentralizar la atención en salud. Esos son los ejes en los que se está trabajando, porque son los más necesarios”.

Igualmente, aún quedan muchos problemas por resolver para que la asistencia se cumpla a tiempo, además de las dificultades que se extienden más allá de la Ciudad, y abarcan localidades y municipios de la Provincia. Para dar respuesta a la mayor cantidad de casos posibles, desde la Coordinadora Memoria y Justicia x Cromañón, Juan Capodistrias informó que están juntando firmas para un nuevo proyecto: “Estamos impulsando un proyecto de Ley a nivel Nacional, que busca ser superador de la ley de Ciudad, y trascenderlo. No discriminar a quiénes viven cruzando General Paz. Que haya un programa en cada municipio que les permita atenderse con prioridad en la provincia de Buenos Aires, y en otras provincias”.

Cierre musical de la Jornada de Memoria y Conciencia por Cromañón

Con motivo del cumplimiento de los 10 años de la tragedia, la Coordinadora organiza 10 encuentros públicos en todo el país, bajo la consigna “Cromañón nos pasó a todos”. El pasado domingo, 12 de abril, la celebración se realizó en el Parque Rivadavia del barrio de Caballito, en la que hubo shows musicales, una murga, y la colaboración de Cascos Blancos ofreciendo clases de Reanimación cardiopulmonar (RCP). Además de juntar firmas para promover la Ley Nacional, lo primordial en estas jornadas es difundir la reflexión y la memoria, concientizar a la sociedad para honrar a sus compañeros, utilizar el arte como sanación y “transformar el dolor en amor”.