May 11, 2015 | inicio

Al marcar el 0800-444-2400 se escucha: “Se ha comunicado con la línea telefónica gratuita para alertar situaciones irregulares en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor déjenos su mensaje cuando oiga la señal”.

La implementación de esta línea telefónica gratuita por parte del ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, bautizada por los jóvenes como “0800 buchón”, generó gran repudio entre estudiantes y docentes desde su apertura en 2012. Ese mismo año el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) inició una causa en su contra que, a través de una acción de amparo, logró su restricción. Sin embargo, el 24 de febrero último, la justicia porteña hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad y permitió su pleno funcionamiento.

El INADI había interpuesto ante el Gobierno porteño (Expediente N° 45359/0) la acción de amparo, aludiendo al artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 2145, “por habilitar una línea de atención telefónica gratuita para recibir denuncias sobre ‘intromisión política’ en los colegios, en tanto dicha medida resulta violatoria de los derechos humanos, de libertad de expresión y de participación política de los alumnos, como así también por su potencial empleo para recabar información sobre la opinión de docentes, directivos y alumnos de dichos establecimientos”. Bajo esos argumentos se solicitaba su invalidez y se ordenaba hacer cesar la realización de su actividad. Asimismo, relataba que la implementación de la medida “amenaza de forma inminente el principio de no discriminación”.

Dos años más tarde, y dos meses antes de las PASO porteñas, la acción de amparo fue rechazada por parte de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires: “Atento a la generalidad y abstracción del planteo efectuado por la actora y toda vez que el agravio resulta hipotético, considero que existe ausencia de un caso en concreto, por lo tanto, no se observa actividad manifiestamente ilegítima por parte de la administración”. Desde entonces el 0800 “buchón” sigue vigente.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad expresan en dicha resolución que el objetivo de la línea telefónica es contar con un nuevo canal de comunicación con los alumnos, padres, docentes y toda la comunidad educativa en general “y su finalidad es reforzar la conexión entre los diferentes actores del sistema educativo con el Estado”. Sin embargo el “alerta de situaciones irregulares en las escuelas” y el “reforzamiento y conexión” del que habla el Gobierno porteño, al parecer van en otra dirección.

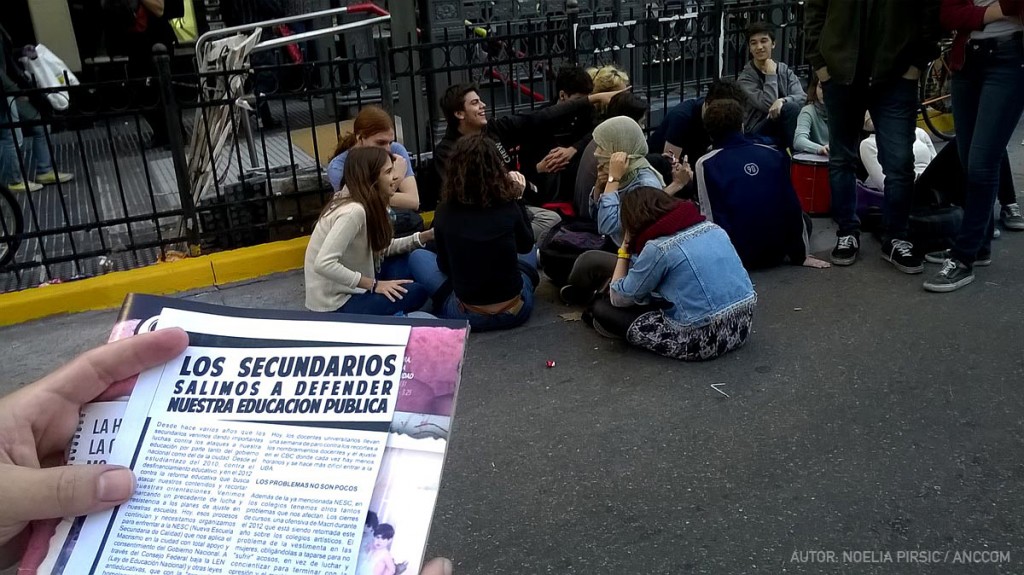

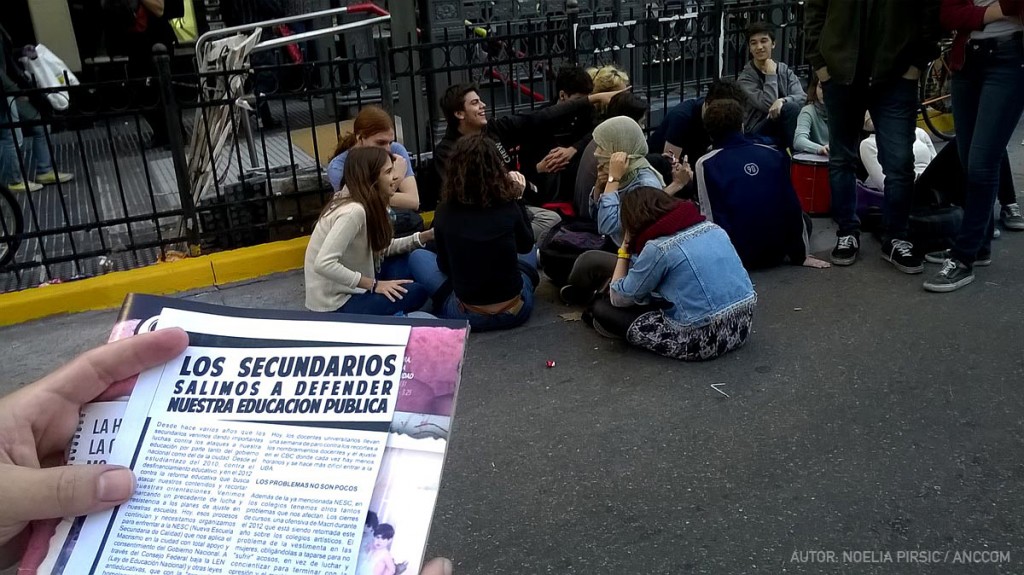

En este sentido, jóvenes militantes en escuelas secundarias alertan sobre los perjuicios de su reapertura. Ignacio Ibáñez, militante del Partido Obrero y Consejero graduado del Consejo Escolar Resolutivo (CER) de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, expresó que esta línea gratuita es “una aberración gigantesca y no tiene ningún tipo de justificación dentro de una democracia (…) que se haya formado una línea para poder denunciar a quienes hacen política es un problema grande.” Por su parte, Laura Marrone, asesora en educación del bloque de la Legislatura del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Legisladora electa en 2013 de la Ciudad de Buenos Aires, declara que “toda la educación tiene una impronta política porque es parte de la vida de la sociedad, de manera que esta persecución realmente es un atentado contra el derecho mismo a la educación”. Y amplía: “Es curioso que la realice un gobierno como el de (Esteban) Bullrich que acepta y promueve la existencia de la educación privada que es el lugar donde el adoctrinamiento ideológico impera por excelencia. Es decir, allí está naturalizado que exista un recorte ideológico del conocimiento en función de aquello que defina la empresa privada o la iglesia que dirige esa educación, sea ésta católica o judía”.

Azul Mosquera, militante del Frente Nuevo Encuentro y estudiante del Colegio Lenguas Vivas desarrolla: “Lo que hace el ‘0800 buchón’ es contrarrestar el laburo que nosotros venimos teniendo en términos de dar la batalla cultural en los colegios. ¿A qué nos referimos con dar la batalla cultural en los colegios? A politizarlos. Esta línea, lo único que hace es impedir el funcionamiento político y que la juventud se meta en política. Pone trabas porque el Gobierno de la Ciudad tiene un objetivo muy claro: la política, que ese término no exista. Eso es lo que quieren implementar con este ‘0800 buchón’ y es lo que vienen promoviendo en los últimos ocho años”. La militante insiste con el tipo de sujeto social que el macrismo fomenta: “Un sujeto no pensante, un sujeto no político y qué mejor que atacar las escuelas públicas, como día a día lo vienen haciendo (…) Es un paralelismo totalmente opuesto a lo que hizo el Gobierno Nacional, el kirchnerismo en los últimos 12 años, su objetivo siempre fue movilizar y concientizar a las masas y más que nada a la juventud”.

Por su parte, Federico Cantaluppi, militante del Partido Obrero en la agrupación la Izquierda al Frente y de los Trabajadores y actual Consejero Resolutivo del CER de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, disiente: “En la Provincia de Buenos Aires, en muchos casos, está totalmente prohibido -pese a que el Gobierno Nacional hace campaña diciendo que ellos son los motores de la organización de los centros de estudiantes- que los estudiantes hagan política partidaria (…) Es una política de conjunto que comparten los distintos gobiernos, de bloquear las iniciativas del movimiento estudiantil y la capacidad de los jóvenes de discutir política, y los problemas tanto educativos como a nivel nacional”.

Por su parte, Ibáñez plantea que “de la mano de esta situación, muchas autoridades (educativas) impiden el desarrollo de los centros de estudiantes y no les permiten desarrollar sus reuniones de delegados, sus asambleas, ni tampoco mantener sus espacios de centro de estudiantes”.

Efectivamente, lo político en las escuelas secundarias se encuentra en disputa. En este sentido, Lorena Pokoik, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y parte integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura Porteña expresa: «Donde Macri ve intromisión política, nosotros vemos participación política porque como dijo nuestra Presidenta: ‘El mejor lugar para los jóvenes es la política'». Y al respecto del 0800 opina: “Implementar un número de teléfono gratuito para denunciar la participación política de los jóvenes es inadmisible, pero viniendo del macrismo es coherente porque nos tiene acostumbrados a medidas persecutorias: señalar con el dedo a alumnos ‘desobedientes’ que se animan a pensar distinto, o confeccionar listas negras de estudiantes decididos a tomar una escuela en reclamo de mejoras edilicias.»

Laura Marrone comparte el rechazo ante la implementación de esta línea y expresa: “He denunciado el uso del 0800 que instaló el Gobierno de la Ciudad a través de su ministerio de Educación para la denuncia de los estudiantes por persecución política e ideológica (…) La campaña de delación vía el 0800 del PRO es un ataque a la juventud, a su derecho a pensar, a discutir sobre política y más, a organizarse por la defensa de sus derechos y propuestas políticas. (…) Nosotros estamos en contra, y creemos que los estudiantes y los docentes tienen derecho a expresarse políticamente y repudiamos esta decisión”. Asimismo declara que no pueden dejar de reconocer que cuando surgió el 0800 se dio el debate con la aparición de un fuerte movimiento estudiantil con tomas de escuelas que defendían los derechos que estaban siendo atacados por el Gobierno.

A dos meses de su reapertura y pese a no conseguir respuestas de Agustín Bavio, vocero del ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, el Gobierno porteño lo describe como un “canal abierto a las comunidades educativas”. Gran parte de esa comunidad espera que dentro de la escuela se cumpla el derecho humano de la libertad de expresión. Como lo manifiesta el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

May 5, 2015 | destacadas

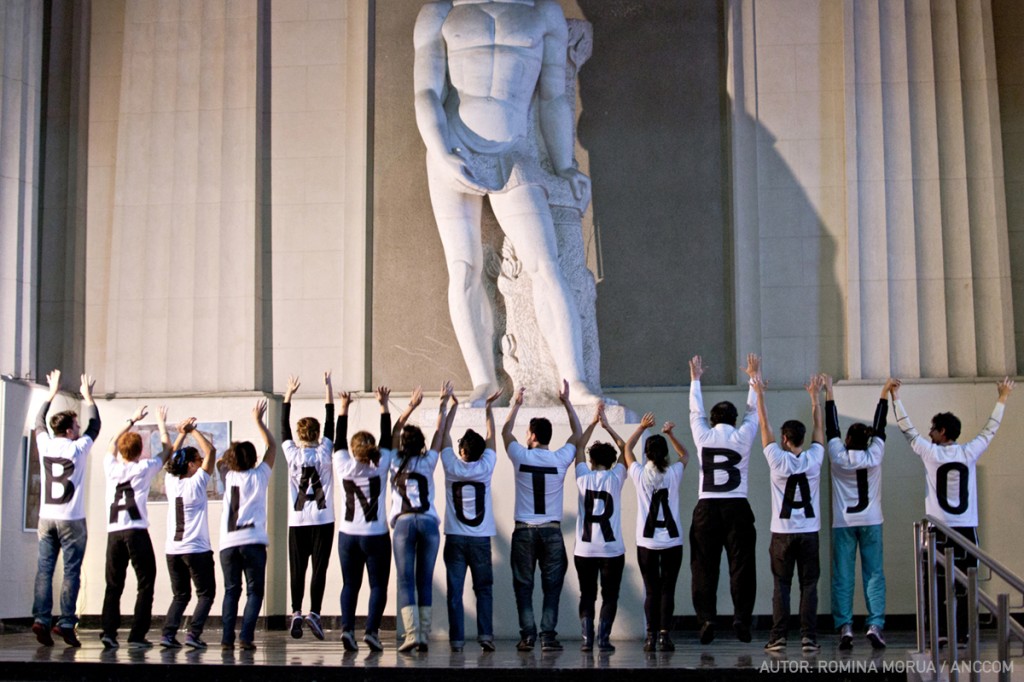

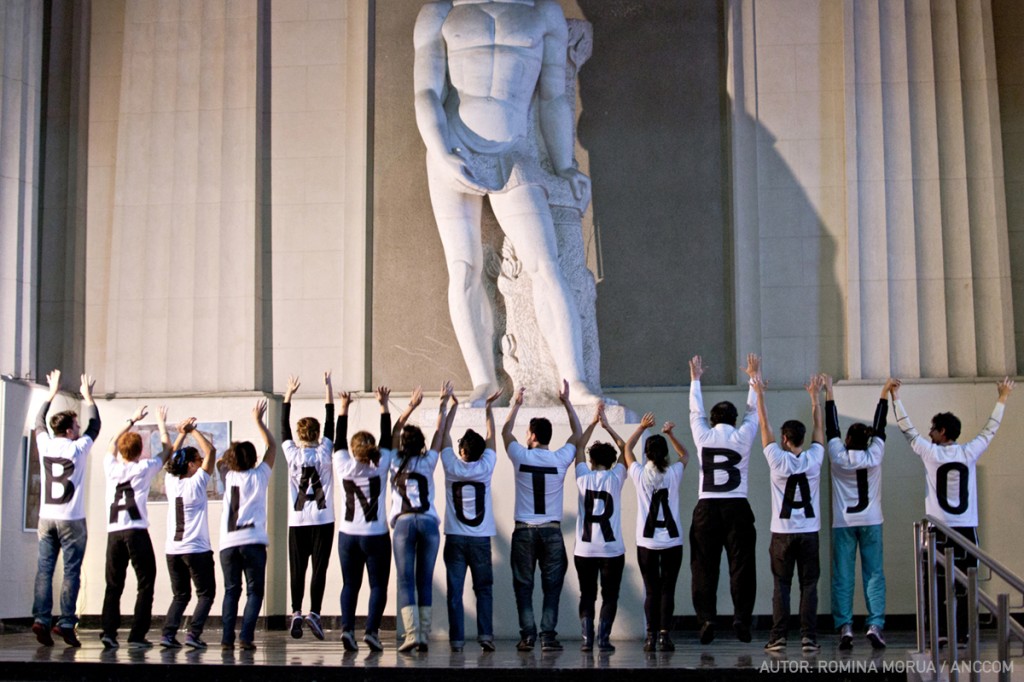

El Movimiento por laley nacional de danza se propone dignificar a la actividad, que sus trabajadores tengan derechos y a que sea fomentada por el Gobierno Nacional. Así lo sostiene María Noel Sbodio, actual coordinadora del movimiento: “El proyecto de ley nacional de danza surge más o menos en el año 2008, cuando se convocó a una reunión a la comunidad afín. Hacía rato que se venía hablando sobre esta ley, pero nadie tomaba la iniciativa. El teatro y el cine ya tienen su regulación, pero la danza siempre está relegada. Es algo difícil, porque hay muchos géneros y tipos de danza. Nosotros tratamos de instalar la idea de que todos somos trabajadores de la danza y eso nos unifica, todos tenemos que pelear por lo mismo, sin importar a qué se dedica cada uno en el movimiento”.

El pasado 29 de abril, Día mundial de la danza, se realizó en la Facultad de Derecho el Foro Argentino de Danza. Sbodio cuenta que este evento “nació para seguir pidiendo que se aplique el proyecto. Queremos fomentar la idea de que necesitamos estructurar el sector. Intentamos que cada provincia logre su propio foro, que haya representantes en todas las provincias”. El 29 de abril, pero del año pasado, se presentó el proyecto de ley en el Congreso, junto con las 10 mil firmas de personas cercanas a la danza que lo acompañaron.

Actualmente, comentó Sbodio, “el proyecto está en el Senado, en la comisión de Comunicación y Cultura, sin ser tratada por el momento”. “Para que el proyecto se lleve a cabo, tiene que tomarlo un legislador, pero nosotros no queremos que se lo apropien, sino que se mantenga la neutralidad partidaria”, añadió.

“No me voy de joda, me voy a bailar. Me rompo los pies, el alma y el cuerpo. Hay un montón de cosas que implican que no es un divertimento, es un laburo y un disfrute. ¿Por qué el laburo no se ve como un disfrute? Y ¿Por qué el disfrute no se ve como un laburo? Están mal los conceptos a nivel social”, se pregunta Natalia O’Connor , profesora nacional de danzas y artista. “El hecho de bailar constantemente sin regulación está naturalizado, para muchos estás de joda, la mayoría entiende que el arte es un hobbie, un placer y no un trabajo. Como tomarte un café, y leer un libro”. Agregó. Al día de hoy, no existe ninguna ley que ampare a los trabajadores. “A vos te hacen un contrato que no está regulado, no hay una ley que me respalde si a mí me pasa algo”, contó O’Connor.

Para Sbodio existe una necesidad: “Que el Estado reconozca a la danza como una actividad a fomentar y al mismo tiempo crear un Instituto Federal de Danza. Justamente, la ley de fomento lo que brinda es el status del trabajador a todos los bailarines, coreógrafos y afines. Lo que no logró la danza hasta ahora fue esa organización y el debate, un tema de unificar todo en un solo sindicato”.

Como primer paso, el movimiento que coordina Noel Sbodio se plantea crear una ley de fomento y como segundo, crear una laboral y así el sindicato de trabajadores de la danza. “Desde el principio, nos preguntamos si queríamos una ley de fomento o una ley laboral. Elegimos empezar por la primera, y lo laboral viene ahora donde planteamos crear un sindicato de trabajadores de la danza”, agregó Noel. Según los datos del movimiento que impulsa la ley, existen en nuestro país más de 15 mil trabajadores que entrarían dentro de esta regulación. Ninguno de ellos cuenta con obra social, vacaciones ni ART. En su experiencia, O’Connor recuerda: “Tuve muchísimos yesos y cuando me pasaba algo tenía que usar la obra social de mis padres”. Y agrega: “Como profesora nacional de danzas, al no estar regulado nuestro trabajo, aunque estés enfermo o tengas algún problema, vas igual a trabajar, y así se te pueden ir los alumnos para otro lado”.

En cuanto a la trayectoria que un bailarín promedio puede lograr, con estas condiciones laborales, Natalia O’Connor afirma que “en el momento que se instale la ley, vamos a estar un poco mejor todos, tantos los empleados como los empleadores, podremos defendernos y entrar al circuito del trabajo corriente, yo con 40 años ya tengo que buscar otra forma de vivir, nadie me reconoce todos los años de trabajo, no tengo jubilación”, añadió. “Está la idea de que el arte es para unos pocos, y en realidad el arte es gratis y es para todos. El problema es que el sistema educativo no incluye el arte, por ende no se le da valor. Es como si vos le decís a tu vieja ‘quiero tocar la guitarra todo el día- como dice la canción- y que a gente se enamore de mi voz ‘ . ¿Por qué eso no puede ser tu laburo? La mayoría dice que eso es de vagos pero para tocar la guitarra hace falta un aprendizaje, eso es hacer arte”, reflexionó la profesora de danzas.

May 5, 2015 | inicio

“Generalmente toda organización de presos tenía que ver con un motín, con la sangre y el quilombo. Nosotros llegamos a una forma nueva de organizarnos, un día nos dimos cuenta de que estábamos en mesas de diálogo con jefes de la unidad y del Servicio Penitenciario negociando nuestras condiciones de trabajo. Actualmente, llegamos a una situación de casi pleno empleo en el penal de Devoto y todavía queremos que más personas trabajen”, explica Fabián Manrique, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), el “sindicato de los presos”, una verdadera novedad para universo carcelario argentino. El trabajo en la cárcel implica “que, pese a todo, todavía sos sujeto de derechos. Que estas privado de la libertad, porque hiciste algo, pero que todavía sos un ciudadano y que podes por ejemplo ayudar a tu familia y sentir que estás haciendo algo en este tiempo que estas encerrado”, explica Manrique.

SUTPLA está integrado por 12 comisiones y su sede central se ubica en el espacio físico del Centro Universitario de Devoto (CUD) aunque también tiene delegaciones en Ezeiza, Santa Fe y Tierra del Fuego. La sede está en el CUD porque “ahí nació, en el marco de un proceso colectivo de reflexión y proyección de lo que sería un gremio que proteja a los trabajadores en contexto de encierro”, cuenta Jaime Eduardo García Rivera, Secretario de Extranjería del sindicato.Esta secretaría es una novedad de SUTPLA que contempla las condiciones de aquellos “muchos” extranjeros que están en contexto de encierro alejados de sus hogares y sus familias. “Entre otras cosas, conseguimos que se incluya en el menú un plato típico del lugar de donde proviene el extranjero y el acceso a los canales de televisión de su país”, explica Jaime.

Vista de la cárcel de Devoto.

Manrique cuenta que desde la sanción de la nueva ley de trabajo “empezó a venir un abogado al CUD que con 63 estudiantes logró firmar el acta constitutiva del Sindicato en julio de 2012, apoyado por la CTA que conduce Hugo Yasky. Cuando se creó el Sindicato sólo había 630 trabajadores de una población de 1600, actualmente nos acercamos a los 1400: casi pleno empleo”, dice.

En las últimas elecciones la comisión directiva del SUTPLA fue electa para el período 2014/2018 con Roberto Fabián Manrique como Secretario general y Cristian Reyes como secretario adjunto.

Todos los días hábiles, un equipo del sindicato, en el que casi siempre está Fabián, recorre un módulo por día para escuchar a los entre 70 y 80 ocupantes de los cinco pabellones de Devoto y enterarse “si los laburantes tienen trabajo, ante todo, algún reclamo laboral, si están cobrando y si van a poder trabajar”. “La primer defensa que hace el sindicato es el derecho al trabajo, la idea es sacar al laburante el tiempo de tránsito interino para llegar al taller: se ponen muchas trabas para llegar a los talleres. También peleamos para que haya pleno empleo porque eso es lo que más ayuda a la reinserción social. El trabajo dignifica y eso en la cárcel se nota”, subraya.

Un derecho

SUTPLA trabaja como cualquier sindicato ligado a la ley de Asociaciones Sindicales y hace todo con ese basamento legal pero, a diferencia de otros, abarca en sí mismo a todos los rubros de trabajo y es una de las únicas experiencias de asociación sindical en la cárcel.

“Desde el año 2006 y con la ley de trabajo 20.744, el peculio se volvió sueldo. Se implantó que todo trabajador debe tener el Salario Mínimo Vital y Móvil y eso incluye a aquellos en la cárcel”, explica Marique. El trabajo en contexto de encierro se rige por la ley de Ejecución Penal 24.660 que no diferencia las condiciones laborales en la cárcel de las del medio libre. Según aclara García Rivera, trabajar en prisión “es un derecho para el detenido procesado y un derecho/obligación para el detenido condenado. Si el detenido no trabaja, es considerarlo como un muerto civil”.

Según García Rivera, “el trabajo suele ser en talleres internos y externos al cordón de seguridad. Los internos son los talleres de mantenimiento, armado de bolsas, capacitación en mecánica de motos y panadería (la mayoría busca sumarse a este último para poder comer mejor).

Generalmente aquellos con buena conducta y más cercanía a cumplir la condena, suelen estar en los talleres externos al cordón, que incluyen sastrería, carpintería, carpintería metálica, talleres mecánicos, chapa y pintura, detergente y lavandina (que se hace en conjunto con el INTI) y electrotécnica.

Un ejemplo

La Cooperativa Kabrones es un ejemplo de organización laboral que comenzó en contexto de encierro en La Plata, con la ayuda de algunos profesionales de la salud. El emprendimiento trabaja en el rubro textil y da capacitaciones al interior de las cárceles además de realizar sus tareas con gente que ya salió en libertad y busca reinsertarse socialmente. Según Julio César Fuque, presidente de la cooperativa, “nosotros buscamos construir donde antes destruíamos. Dotarnos de herramientas para encarar el afuera porque cuando uno sale lo primero que necesita y le falta es dinero para no volver a caer en la misma.” El emprendimiento se proyectó en un contexto de encierro. Desde 2010 y ya en libertad, Julio y sus compañeros empezaron a buscar insumos para poner en práctica la cooperativa de trabajo. “El laburante que sale del encierro, tiene un sentido del trabajo muy apasionado. Esto se debe a que entiende la importancia de ser trabajador y poder valerte por tus propios medios. Actualmente, vamos a las cárceles para ayudar a más gente a formar cooperativas, ya tenemos más de 400 compañeros recuperados que pudieron reinsertarse socialmente a través del trabajo y 9 cooperativas conformadas en distintos puntos del país”. “El trabajo es la mejor manera de recuperarse y volver a pensar en el futuro”, concluye Julio.

Un taller

Todos los miércoles de 9 a 13, Ana Camarda entra al CUD para dar el “Taller de formación sindical y derechos laborales. Hay decenas de inscriptos pero en total logran asistir unos 15 porque existen muchas trabas burocráticas para el estudio. El taller, que ya transita su tercer año, se armó con la Universidad de Filosofía y letras y “busca apuntalar la formación del sindicato. Poder acompañar el fortalecimiento de los trabajadores para conocer sus obligaciones y defender sus derechos” relata Ana.

Cada semana, los talleristas encuentran un espacio donde discuten su condición de trabajadores porque, más allá del lugar en que se encuentran, “tienen los mismos derechos que cualquier persona al trabajo y a todo derecho humano” reflexiona.

May 5, 2015 | inicio

Son las tres de la tarde de un martes. En la planta baja de una fábrica, donde se exhibe maquinaria industrial que se ha vuelto obsoleta, trabaja un grupo de personas vestidas de operarios. Sus herramientas de trabajo no son martillos ni destornilladores, sino instrumentos musicales, entre los cuales se incluyen voces. Voces que cantan, y voces que realizan marcaciones a intérpretes sobre cómo ejecutar una nota o cómo deben moverse en ese extraño escenario-máquina. La escena es curiosa: el dorado estridente del corno francés sobresale dentro de un contexto de metales oxidados, el sonido de la orquesta de a ratos se mezcla con el traqueteo del tren Sarmiento que pasa por ahí nomás, a media cuadra, en el corazón de Almagro.

En 1998, un grupo de trabajadores del IMPA (Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas) ocupó la fábrica de envases para recuperar las fuentes de trabajo que les había quitado el neoliberalismo. Además de poner las maquinarias en marcha, los obreros crearon un bachillerato popular y gestaron, entre otras cosas, «La Fábrica Ciudad Cultural», un complejo en el que conviven diversas disciplinas artísticas, incluida la ópera.

A medida que cada artista-operario llega a su puesto de trabajo se van descubriendo sus roles. Entre ellos se encuentra el director musical, lleva en su mano una batuta que lo deschava. Su nombre es Camilo Santostefano y es uno de los cofundadores de esta agrupación de ópera denominada Lírica Lado B. Ahora ensaya –con el objetivo de estrenar en mayo-una obra inédita en Latinoamérica, «Curlew River», del inglés Benjamin Britten. El otro fundador de esta compañia es el barítono Alejandro Spies. Se lo ve de acá para allá, acomodando sillas, minutos antes de encarnar uno de los personajes principales de la pieza en cuestión.

«Se me ocurrió ponerle Lirica Lado B para dar a entender qué es lo que hacemos. Por un lado está todo lo que representa la palabra ´lírica’ y, a su vez, es una forma musical de definir aquello que queda un poco relegado: en el lado B de los discos iban los temas de relleno. Nos dimos cuenta de que en inglés es B-Side the opera, que significa al costado de la ópera. Está bueno, se arma algo interesante. Y el nombre es mucho», cuenta Santostefano.

Germán Ivancic, codirector escénico, en la jerga operística régisseur, junto con Diego Rodriguez.

Desde 2007, Lírica Lado B ha montado producciones en distintos espacios no convencionales de Buenos Aires, a veces incluso bajo las estrellas. Sus integrantes se organizan bajo la figura de una cooperativa. En el grupo no hay privilegios ni el divismo esperable en un ambiente como el operístico. «Decidimos no figurar con nombres propios en las portadas de las gráficas, solamente va el nombre del grupo y de la obra. En ese sentido, también queremos corrernos del sistema. Nuestros programas están ordenados por rubro y por orden alfabético.», explica Germán Ivancic, co-director escénico -en la jerga operística, régisseur– de Lírica Lado B, junto con Diego Rodriguez.

El móvil principal de los integrantes de la compañía está vinculado con la noción de trabajo que descubrieron en la fábrica. Así lo explica Santostefano: «Los trabajadores del IMPA están poniendo en valor algo que la sociedad dejó de lado. O sea, cuando en los 90 las políticas socio-culturales-económicas que rigieron este país se llevan puesta la industria nacional, los tipos de adentro resistieron y pudieron armar otro formato y encontrarle la vuelta para ponerlo otra vez en valor».

Mientras que los principales teatro de ópera de Buenos Aires repiten los mismos títulos año a año (Werther, La Traviata y Carmen) Lado B solo ponen en escena obras que no hayan sido estrenadas en el país, a veces ni siquiera en la región, como es el caso de Curlew River. Diego Rodriguez explica por qué esta propuesta es única, muy distinta a la ópera comercial y también a la estatal: «Generamos un sentido diverso a una experiencia burguesa del teatro. Los sillones no son de pana, el hall no es confortable, la temperatura no es la ideal. Es otra elite, porque esos obreros del IMPA son elite. No cualquiera recupera su espacio de trabajo, se apropia de él y lo salva de la ruina.»

La puesta en escena de Curlew River en el IMPA obliga a repensar la relación entre arte y trabajo. Los integrantes de Lírica Lado B se toman en serio su labor. El trabajo del músico de ópera requiere un nivel de rigurosidad muy alto. Durante el ensayo casi no hay pausas, salvo cuando los directores realizan correcciones a los músicos y bailarines. Son tres horas de trabajo intensas. Y en el transcurso de la jornada, otros integrantes de la compañía se encargan del armado de luces y cableados.

«Para mí» -dice Diego Rodriguez-,»el arte se divide por lo menos en dos grandes conjuntos que no tiene que ver con diferentes escuelas sino posiciones políticas. Están aquellos que piensan al arte como un bien de consumo más y están quienes lo piensan como un bien de movilización social. No digo que vamos a hacer la revolución con el arte, pero si lo pensás desde ahí vas a ser otro tipo de artista. Seguramente no vas a solucionar el mundo pero tampoco vas a alimentar aquello que el mundo tiene, desde mi punto de vista, errado.»

La posición política de un obrero que elige recuperar una fábrica y gestionar puestos de trabajo para otros compañeros tiene mucho en común con Lírica Lado B que, en ese sentido, también hace su aporte: en esta compañía autogestionada muchos músicos jóvenes dan sus primeros pasos y aprenden de otros colegas experimentados.

Lírica Lado B abre un nuevo canal y demuestra que se puede ser parte del ambiente operístico por fuera de las reglas del circuito comercial y, a su vez, generar transformaciones: «Al que es fanático de la ópera, melómano, al que tiene su butaca en el Avenida, en el Argentino y en el Colón , al que es habitué de saco y corbata, le va a picar. Va a querer ver esto porque Britten es un compositor que a este tipo de personas los va a atraer. Entonces, no le queda otra que arremangarse y embarrarse un poco», explica Camilo. Y a esto hay que agregarle un detalle: no se cobra entrada

Las versiones de las óperas que realiza Lírica Lado B son con orquesta y puesta en escena completas. ¿Cómo obtienen los recursos? «Ponemos con creatividad lo que otros ponen con dinero», explica Diego Rodríguez. Y completa Germán Ivancic: «Eso se articula nuevamente con IMPA, porque fundacionalmente el valor es nuestro trabajo. Y la creatividad con la cual salimos adelante es nuestro capital. Como es nuestro capital el valor del trabajo, eso es lo que va por delante y es lo que nos sostiene.»

El director musical Camilo Santostefano es uno de los co-fundadores de Lírica Lado B.

Cualquier público, habitué o no de la ópera, podrá ir a ver Curlew River en mayo. La propuesta abre la puerta simultáneamente a dos mundos poco frecuentados por los espectadores: el de la ópera y el del trabajo cooperativo en el IMPA. Hace algunos años, cuando por primera vez surgió la idea de hacer esta óbra, Lado B había pensado montarla en el Centro Cultural Haroldo Conti, pero la idea no prosperó. Cuenta Camilo: «Después reflexionamos y dijimos: ‘Che, va a ser muy fuerte hacerlo ahí’. La verdad es que está bueno pero va a ser muy fuerte. Y la verdad es que acá en el IMPA y con el argumento de Curlew River, se cruza esta cuestión de la búsqueda de la verdad. Esos trabajadores buscando una resolución definitiva de expropiación a favor de la cooperativa del espacio, algo del habeas corpus, de la búsqueda del conocimiento y de la verdad sobre la situación, también eso es fuerte. La obra es interesante para cualquiera que tenga ganas de ir a ver un espectáculo que se corre de la linealidad comercial.»

Las funciones de Curlew River serán el domingo 10 y sábado 30 de mayo, y los sábados 6 y 13 de junio, en el Museo del IMPA (Querandíes 4290). También se encuentra vigente una colecta virtual para quienes estén interesados en colaborar con el proyecto, disponible en su espacio web (ingresar aquí).

May 4, 2015 | destacadas

El arquitecto y paisajista francés Carlos Thays amaba las flores. En 1909 se cumplían en Argentina cien años de la Revolución de Mayo, y el gobierno quiso conmemorar la fecha con la creación de un parque. Entonces le ofrecieron a Thays diseñar un espacio verde en el centro geográfico de la ciudad. Carlos aceptó y se sentó en su escritorio, que daba a un ventanal. Dibujó formas en un papel, y cerró los ojos para ver cómo sería el paisaje. Imaginó un parque enorme, con arboleda, con flores, con caminos. En un papel cuadrado esbozó la ciudad, y en el medio de la ciudad hizo un círculo que llenó de verde. Sin saber que con ese gesto, estaría creando el centro geográfico de la capital.

Thays se enamoró de Buenos Aires, plantó 150 mil árboles en la ciudad, y creó más de ochenta parques en toda Argentina. Dejó una huella en el diseño de la urbe porteña, y se hizo tan conocido que lo llamaron “el jardinero de Buenos Aires”. Ese apodo le sobrevive.

Por todo esto, en el medio de la ciudad de Buenos Aires hay un lugar que conmemora los cien años del mítico Mayo, y fue diseñado por ese francés que amaba las flores. Es un parque redondo con lago en el medio. El “jardinero francés” ya no está, pero quedaron los árboles, las flores, los caminos. Y el famoso lago, que es atracción general.

Es enero de 2015. Un hombre desparrama mayonesa con una trincheta sobre una feta de jamón cocido.

Una chica y su madre se acercan a un artesano y le entregan un mechón de pelo -de la chica- para que él teja una rasta.

Una joven con acento inglés pregunta dónde queda la calle Corrientes.

Una pareja se besa con pasión -las manos van y vienen- en un puesto de juguetes. La intimidad de la escena espanta clientes.

Una artesana que vende mapas pintados en tela, le pregunta -enojada- a su pequeña hija: “¿Vendiste América del Sur?” La nena la mira pasmada, y entrega ese gesto como toda respuesta.

Un hombre y dos mujeres intercambian opiniones sobre cortarle o no la cola al perro del hombre. Él dice –se defiende- que “eso ya pasó de moda”. Después mira para abajo, duda.

Un hombre que vende vestidos, toma uno y hace un bollito para demostrar que no se arrugan. Pasa todo el día haciendo bollitos. Y no, no se arrugan.

Un octogenario vende libros a precios de hace décadas: Capote 40 pesos, García Márquez 30, Galeano 20.

Un hombre armó su puesto plagado de avisos de ofertas, perchas que sobresalen, carteles que dicen “remato todo, nos vamos”. Y así está hace cuatro años: vendiendo que se va.

Todo esto sucede en el mismo lugar, a la misma hora. Parque Centenario, Villa Crespo, a las 16 horas de un sábado de calor.

Desde su creación, el parque Centenario pasó por distintas etapas. Es un lugar más donde los hombres y las gestas quedaron anquilosados, marcados como surcos en la tierra. Pero específicamente en el medio de ese parque pasó de todo. Thays había diseñado el parque en el medio de la urbe, como un corazón que bombea.

En 1953, el gobierno de Perón decidió construir un anfiteatro en la mitad exacta del parque: para fomentar la cultura, para que toque la orquesta, para que baile el ballet. Se lo bautizó con amor: “Anfiteatro Eva Perón”. Sin embargo, después de un tiempo, fue destruido en uno de los avances de la revolución libertadora. El anillo central volvió a ser virgen, espacio de nada. Pasaron casi veinte años y donde había estado el anfiteatro, la última dictadura militar decidió construir un lago. Durante la democracia, el lago se secó y así estuvo un largo rato. El anfiteatro, por su cuenta, fue reubicado cerca del lago y en 2009 volvió a sonar la música con tango y jazz. Actualmente, el parque está renovado, y en el lago hay una isla con vegetación, peces y patos. Las aguas están en calma.

Un día de septiembre de 2012, ante la mirada atónita de los transeúntes, los camiones estacionaron frente al parque y unos hombres bajaron con palas, bolsas, y barrotes. Los artesanos y puesteros miraron sorprendidos, no sabían a qué atribuir el movimiento. Cuando se enteraron, ya era tarde: el gobierno porteño había decidido enrejar el Centenario. Esta medida formaba parte de un programa de reformas de espacios verdes, llevado a cabo en más de setenta plazas y parques de la ciudad por el Gobierno local.

El tema es polémico, la decisión del Gobierno no esperaba ser autorizada por los vecinos para implementarse, pero tomó a todos por sorpresa. Los del PRO fallaron en la manera de comunicarles la noticia a los feriantes, artesanos, y vecinos que sintieron las rejas como un atropello. Esos días y noches de 2012 fueron duros, y algunos vecinos se juntaron en el parque a reclamar, y sobre todo para expresar lo que sentían. Lo que ellos querían gritar era un gran no: a las rejas, a que cambien el parque tan querido.

Una de esas noches, la policía reprimió a los que reclamaban, y eso fue un golpe para los manifestantes. Entonces, hubo más voces en contra que hicieron lo imposible para evitar que las rejas se colocaran (acamparon, hicieron convocatorias, solicitadas, juntaron firmas, carteles, banderas). Detrás de ese no a las rejas había dos cuestiones: el miedo de los puesteros a perder el lugar de trabajo, y el malestar de los vecinos que sentían que no iban a poder disfrutar del lugar por las noches.

Durante un mes los artesanos dejaron de trabajar para que se terminara la obra. El parque se enrejó con un vallado regular y una puerta con candado que se cierra todos los días a una hora estipulada. Hay seguridad y agentes de la ciudad custodiando la zona.

Con respecto a los puestos de trabajo, se conservaron: los artesanos siguen en su lugar, y los de reventa fueron reubicados y organizados. Varios puesteros concuerdan que desde la colocación de las rejas y el cuidado intensivo del parque, la situación mejoró y hay más visitantes.

Los sábados, domingos y feriados, en el Centenario se arman dos ferias: la de artesanías, y la de reventa de objetos usados. Esos nombres –artesanías y reventa- son los que ordenan el espacio. Las dos ferias están ahí: juntas pero separadas. No se confunden, no se rozan. Los artesanos defienden su identidad de “cosas hechas a mano”, y si uno pregunta por la otra feria, la sienten muy ajena, muy distinta. Y con los de reventa pasa algo similar. Sin embargo, artesanos y revendedores, tienen algunas historias en común, además del espacio que comparten.

En los días estipulados, los puestos van apareciendo como flores que crecen. Primero llegan los armadores, que son quienes colocan los fierros del esqueleto metálico: el armazón de la feria. Ese esqueleto es como un gusano oxidado que hace una curva y rodea al parque por un costado. Después de un rato, llegan cientos de hombres y mujeres a preparar sus puestos.Con telas de colores, con mantas, con muñecos colgantes, cubren el esqueleto oxidado y lo adornan. Le dan cuerpo a la estructura.

Los artesanos llegaron por primera vez al parque en los años ochenta, en la misma época en que volvía la democracia. Hoy tienen más de 30 años allí, y sus puestos son míticos, ubicados en uno de los ingresos principales del parque sobre avenida Díaz Vélez. Venden pulseras y collares de plata, anillos con piedras de colores, muñecos hechos con botellas, aros, escarpines, cuadros, inciensos, velas.

La organizadora de la feria de artesanos es una mujer fuerte llamada Silvia. Cuando habla, mira a los ojos y es franca. Se acuerda la fecha exacta en que llegó por primera vez a la feria: el 7 de julio de 1984. Pasaron 31 años, y después de tanto tiempo, Silvia no duda en decir: “lo mejor que me pasó fue ser artesana”. Cuenta que en los años ’80, era “la novedad de las ferias y en esos tiempos éramos 330 puestos, una de las ferias más grandes y lindas, y todos vendíamos muy bien”.

La feria de reventa, por su lado, nació hace más de quince años. Se creó cerca del año 2000, en parque Rivadavia, y fue el tronco al que muchos se agarraron para no hundirse en la crisis. Mientras algunos reclamaban con cacerolas, hubo otros que salieron a la calle con zapatos, carteras, muñecos, tortas: querían venderlos. Otros ofrecieron lo que sabían hacer: afilar cuchillos, cocinar empanadas, dibujar retratos, arreglar carteras. Había personas que llegaban con bolsas cargadas de objetos y un solo objetivo: venderlo todo. Pusieron las cosas sobre mantas, alguno se trajo una mesa, y esperaron. Entonces llegaron otros con bolsas vacías y un solo objetivo: comprar barato.

Luis está en la feria de artesanos, pero llegó con la camada del 2000, con unas carbonillas en la mano, un banquito y unos dibujos para mostrar lo que sabe hacer: retratos en el momento. Caras, gestos, y sonrisas en líneas grumosas de carbonilla. Es un dibujante que ofrece sus retratos por 80 pesos. Vive a tres cuadras del parque, ganó su lugar por concurso y está hace 15 años. Dice que pasaron muchas épocas, que hubo momentos donde hacía ocho retratos por día, y no paraba de dibujar, pero que hoy hace dos o tres con suerte.

En un momento estuvo mal de la vista: “Veía todo gruma, tenía gelatina en los ojos. Y así fui a visitar a mi hija y a mi nieta a Australia”. Él, que se pasa la vida dibujando caras, captando los detalles de un rostro, cuando tuvo que ver a su nieta, llegó a un país extraño con gruma en los ojos. Pero dice que a ellas las pudo ver, porque las tuvo cerca.

Matías es un artesano que hace pulseras, anillos, dijes y colgantes en plata y alpaca. Tiene el puesto hace siete años y vive de la venta de sus productos. Hace rastas con soltura, como si tejiera escarpines, y explica con paciencia cómo hay que dejar la punta del pelo para que la rasta se pueda colocar. Siempre tiene una sonrisa amable.

De ese primer grupo espontáneo que nació en parque Rivadavia, muchos migraron hacia el Centenario. Los primeros que llegaron se ubicaron en el corazón del parque, cerca de las canchas, y con el paso del tiempo se reubicaron en las calles circundantes, más cerca de peatones y curiosos. En la actualidad, los puestos de reventa están ubicados en uno de los costados del parque, hasta el hospital Naval. La variedad de objetos que se ofrecen incluye corazones de goma espuma, cuchillos antiguos, plantas decorativas, juguetes usados, camperas de nieve, monedas de colección y discos originales.

Diego tiene un puesto de reventa de juguetes nuevos, y colecciona años de vender en ferias porteñas. Estuvo en parque Rivadavia vendiendo vinilos, con el grupo fundador. Cuenta que allí “las cosas se desmadraron y me vine al Centenario a vender objetos variados en la primera feria improvisada, donde se vendía lo que fuera”. Después de un tiempo se organizó la feria y se establecieron ciertos requisitos para tener un puesto. Diego es disc jockey y hace muchos años se mantenía vendiendo vinilos, pero si uno le pregunta ¿lo tuyo es la música?, responde que no.

Don Franco vende pulseras, anillos y colgantes de plata y oro. Habla con un acento italiano inconfundible y trabaja con otro señor. Cuando alguien le compra algo, Don Franco le da su palabra: promete que si se llega a arruinar, él devuelve el dinero, o lo cambia por otra cosa. Pero está seguro de lo que ofrece: cuando alguien le compra, lo despide diciendo “te vas a hacer fanático, te lo aseguro: vas a volver”.

Y quizás eso es lo que se respira entre los puestos, un aire que dice vas a volver, que se repite en silencio mientras se venden helados, monedas, zapatos, películas. El parque tiene algo que imanta, quizás la variedad de puestos, o la amabilidad de algunos, o los precios, o todo eso junto. Es como si Thays lo hubiera planificado para que así sea: que uno vaya al parque y sienta que hay algo indefinible que le dice: andá tranquilo, ya vas a volver.