May 12, 2015 | destacadas

A Eugenia le arrebataron la felicidad. Embarazada de cuarenta y un semanas, le indujeron el parto demasiado rápido y finalmente le practicaron una cesárea innecesaria. Acostada sobre la fría mesa de operaciones del quirófano, con los brazos atados, escuchaba los comentarios sarcásticos que el médico hacía sobre ella mientras el resto del equipo se reía. Eugenia tan sólo podía llorar en silencio.

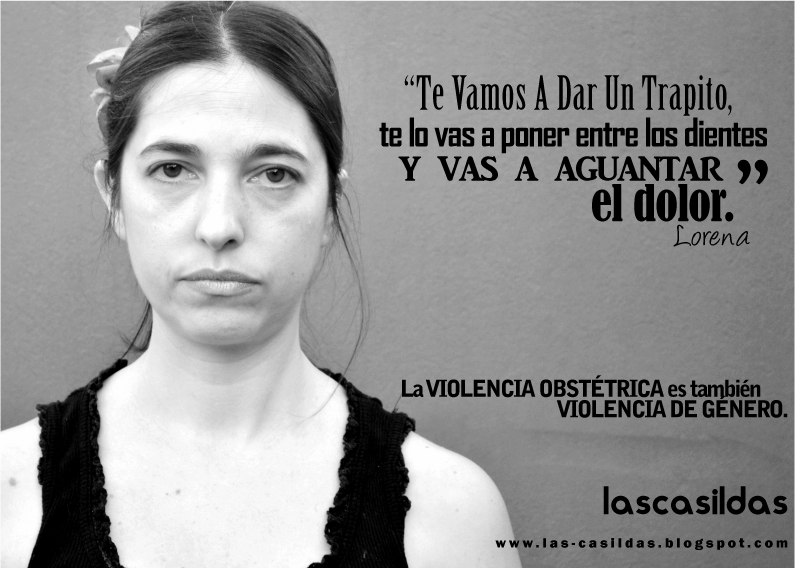

El de Eugenia es uno más de los casos de violencia obstétrica que suceden en el país, tanto en instituciones públicas como privadas. Bajo la premisa “hacer visible lo invisible”, la agrupación argentina Las Casildas escribió, dirigió y puso en escena la obra teatral “Parir(nos)”. Se trata de cuatro historias de partos de cuatro mujeres distintas que tuvieron diferentes experiencias. Al finalizar, se abre el debate sobre el tema donde el público participa. Luego de un año de funciones, a principios de mayo viajaron a Chile para presentarla en las ciudades de Santiago y Viña del Mar, gracias a una campaña realizada en las redes sociales.

La voz de todas

Con la idea original de Julieta Saulo, coordinadora de Las Casildas, la pieza está protagonizada por Eugenia Díaz, Jimena Schneier, Leticia García y Violeta Osorio. “La obra tiene relatos de cuatro mujeres que, de algún modo, representan la voz de todas. Tenemos un parto en una institución, una cesárea, un parto en casa donde hubo violencia dentro del hogar y un parto respetado que no dice dónde, como planteando la posibilidad de que ese parto puede ser en cualquier lugar,” cuenta Eugenia. Esto último es “para salir del estereotipo de que la única manera de parir de manera respetada es en tu casa. Si nos atenemos a los números, estadísticamente son muy pocas las mujeres que eligen parir en el hogar. Y así y todo, en la casa hay situaciones de violencia que son tremendas”, agrega Julieta.

La obra surgió ante “la necesidad de generar un dispositivo distinto para difundir información porque desde el arte movés otras fibras”, explica Julieta. “Parir(nos)” está basada en “historias que nos han contado, en secuencias que nos pasaron a nosotras. Intentamos darle voz al relato de las mujeres en la escena de los partos”, agrega.

En primera persona

Eugenia tuvo dos experiencias distintas. En el nacimiento de su primera hija sufrió de violencia obstétrica y eso le sirvió para saber lo que no quería con su segundo embarazo, por eso, luego de informarse, eligió un parto en su casa. “Fue maravilloso. No podía creer que estaba sucediendo en mi casa, fue muy rápido, estaba con dos parteras y mi compañero. De repente estaba naciendo mi hija ahí. Me la dieron y directamente se prendió a la teta, ni siquiera habíamos cortado el cordón. Al otro día estaba caminando por ahí. En cambio, con el anterior estuve seis meses hasta poder hacer algo porque la cesárea es una cirugía mayor”.

Por su parte, Julieta tuvo un parto normal pero había algo que “le hacía ruido”. Comenzó a pujar y en el momento en que sale el cuerpo de su bebé ella gritó. “De repente fue el quiebre. Grité y viene un médico de la sala de al lado y dice ‘¿qué pasó, está todo bien?’ Un ser humano me está atravesando el cuerpo, ¿cómo puede ser que a alguien le llame la atención que yo grite? Mi manera de parir fue muy conducida. Esta cosa de ser una buena chica, que te pide el sistema, portate bien, no grites, pujá ahora, ahora no. Y de repente cuando te salís de este parámetro, vienen y te abren la puerta, no te vayas a salir de eje, no vas a manifestar tu poderío acá”.

En el caso de Jimena, habían planeado una inducción que no fue real porque su hijo nació luego de dos horas y media de llegar al hospital. “La cesárea estuvo atravesada por frases desafortunadas desde la partera hasta del anestesista. Había tres personas empujándome la panza. Y luego aprovechaban cuando venían las visitas y se llevaban al bebé”.

Un tipo de violencia poco conocida

La violencia obstétrica es una de las formas de la violencia de género y consiste en la vulneración de los derechos que tienen las mujeres antes, durante y después del parto. Según la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, la violencia obstétrica es “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. Además, la ley 25.929, conocida como “ley de parto respetado”, establece que toda mujer durante su embarazo, parto y posparto tiene una serie de derechos, entre los cuales se encuentran: ser informada de las distintas intervenciones médicas; ser tratada con respeto; ser considerada como persona sana de modo que sea la protagonista de su parto, al parto natural, respetando los tiempo tanto biológicos como psicológicos y a estar acompañada durante el proceso por una persona de su confianza.

Las Casildas es una agrupación que surgió en el año 2011 gracias a la iniciativa de Julieta Saulo, su fundadora. Comenzó como un emprendimiento individual que adquirió dinamismo a través de las redes sociales. Actualmente está conformada por mujeres y varones que, desde diversas disciplinas, se dedican a la difusión de información sobre los derechos de las mujeres, de las familias y de los niños y niñas durante la gestación, el parto, el posparto y la crianza que, según Julieta, “son derechos que están muy vulnerados” porque “hay mucho desconocimiento”. Dentro de sus actividades, llevan a cabo la organización de grupos de mujeres embarazadas y de grupos de crianza y ofrecen asistencia de puericultoras especializadas en lactancia. Además, han realizado diversas campañas, spots, debates y mesas de trabajo para visibilizar la violencia obstétrica.

La violencia obstétrica adquiere diferentes modalidades. Desde los gritos y malos tratos por parte de las enfermeras hasta el abuso de medicación, pasando por las decisiones arbitrarias de los médicos que no tienen en cuenta la opinión ni los deseos de la mujer. Se trata de una forma de violencia que muchas veces está naturalizada tanto por los profesionales como por las mujeres embarazadas y que está atravesada por relaciones de poder. En estos casos existen dos cuestiones importantes: la desinformación y el lugar hegemónico que ocupa el médico. Para Eugenia Díaz, una de las actrices y además directora de la obra, “la información es poder, es importante para que la mujer sepa a qué tiene derecho, que merece respeto y que tiene decisión sobre su cuerpo. Si una está informada podés tomar una decisión”. Además, Eugenia plantea que el profesional “es el que tiene el saber. Entonces las mujeres, de algún modo, somos infantilizadas frente a la eminencia que es el profesional, y detrás de éste la institución; de repente entregamos nuestro cuerpo al saber del otro. Jimena Schneier, otra de las actrices, coincide: “te guiás mucho por el profesional, a la voz del médico una le da una determinada categoría”.

Sin embargo, también es importante el lugar que la mujer ocupa como protagonista de todo el proceso. Las Casildas hablan de “hacerse cargo”. Para Eugenia es necesario “hacerse cargo de que el cuerpo de una es de una, que el embarazo es personal y que en la medida en que el embarazo sea normal puede ser asistido por parteras, puede ser acompañado de otra forma”. En la misma línea, Jimena sostiene que juegan un papel importante las experiencias personales previas: “en el debate se plantea mucho lo de hacerse cargo una, de por qué una llegó a esa experiencia. Yo me hago cargo de la mujer que era yo en ese momento, tal vez no me hubiese animado a un parto vaginal. Si una está plantada en otro lugar, las experiencias son otras”. Para Julieta, “hay que buscar, hay que informarse, hay que empoderarse”. Ella reconoce que existe “un sistema médico hegemónico que baja todo su poderío” sobre las mujeres pero se pregunta qué hacen las mujeres frente a eso, ya que en algunos casos “una va al obstetra que le queda a la vuelta porque es más cómodo y te lo cubre la prepaga”. Entonces, “también hagámonos cargo nosotras como agente protagonista de ese proceso”, enfatiza.

El teatro como herramienta

La obra tiene el formato de teatro- debate. Por lo tanto, al finalizar la función comienza la charla con el público. Para Eugenia, “es la oportunidad de utilizar el teatro como una herramienta para la transformación, nos ha pasado de estar en instituciones y que profesionales con ambo estén llorando, al verlo en un hecho vivo, pudieron ver la violencia que ellos mismos habían realizado, que lo tienen tan naturalizado que no lo ven. Entonces, en ese sentido el teatro es una pieza fundamental en esto que hacemos”. Julieta cuenta que “hay gente que se da cuenta de que fue violentada ahí mismo. De repente, termina el debate y se te acercan movilizados y emocionados porque el quiebre lo terminaron de hacer ahí. Ver a cuatro mujeres haciendo arte y luego con toda la información que se da en el debate es muy fuerte. Eso ni con la mejor charla del planeta lo hubiésemos logrado”.

PARIR (NOS). La obra de teatro de Las Casildas para generar debate sobre la violencia obstétrica.

El teatro se caracterizó siempre por ser una herramienta de crítica y de movilización social. Para el grupo, se trata de articular la pasión que sienten por el teatro con la posibilidad de trabajar por un cambio en la sociedad. Eugenia tiene “la sensación de que funciona, de que estamos haciendo algo. La violencia obstétrica es tremenda y parece que lo ocupa todo, esto es como un granito de arena en contra de todo esto, tratando de que nuestros hijos puedan parir donde sea que elijan y tener sus hijos de forma respetada. Eso es lo que buscamos, que los que vengan nazcan de una mejor forma porque más allá de la violencia que sufren las mujeres los bebés también. Y creo que eso es lo más terrible. Esto es superador, porque estás haciendo algo con el teatro, estás poniendo el cuerpo en algo que genera cambios”. Para Julieta, “haber generado un dispositivo desde el arte hace que se muevan otras cosas, la información llega a personas que de otra forma no llegaríamos. La gente está atenta, movilizada, emocionada”.

Camino a Chile

El primer fin de semana de mayo Las Casildas viajó a Chile a presentar su obra. El proyecto surgió por iniciativa de una mujer, Mónica Arroyo, quien le escribió a Julieta Saulo para llevar la obra a Chile. “Yo le dije que si quería difundíamos desde las redes sociales. Lo que se armó fue maravilloso. Un montón de gente desconocida poniéndose a laburar por una causa común. Tuvimos función el viernes en Santiago, el sábado en Viña del Mar y el domingo en Santiago otra vez.” El caso permite hablar del rol de las redes sociales, que, como dice Julieta, “bien usadas es una herramienta de difusión, generadora de cambios y de concreción de proyectos”.

La obra también tuvo repercusiones en nuestro país. En el marco de la campaña “Antes, durante y después del embarazo tenés derechos”, el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) invitó a Las Casildas a realizar una función en el centro cultural de la Villa 21 en Barracas.

La iniciativa de Las Casildas demuestra que el teatro puede ser una herramienta tanto de concientización como de transformación social. Pero también es mucho más, es descubrimiento, encuentro y hallazgo. Como hecho vivo, se nos ofrece en toda su plenitud. “Parir(nos)” atraviesa el escenario y no termina cuando cae el telón, hace que el público se descubra a sí mismo, genera cuestionamientos y contribuye a visibilizar la violencia. Como dijo Peter Brook, “hay un momento en que el teatro y la vida son uno”.

May 12, 2015 | Entrevistas

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es el órgano que se encarga de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los Estados adheridos. Está conformado por 18 expertos independientes en derechos humanos, que analizan la situación específica de cada país, vigilan el cumplimiento del Tratado y elaboran informes en donde manifiestan sus conclusiones, y posibles soluciones, a las problemáticas más urgentes. Fabián Salvioli, Doctor en Ciencias Jurídicas y Director del Instituto de Derechos Humanos y de la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad de La Plata, es miembro del Comité desde el 2009 y a comienzos de este año fue designado como Presidente para el período 2015-2016. Salvioli se considera un militante por los derechos humanos, afirma que estos le pertenecen a las personas por la simple condición de ser personas: “Los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a una persona y el Estado debe, a través de sus políticas, garantizar que esa persona disfrute de los mismos, y lleve adelante su proyecto de vida como quiera”.

– ¿Qué significa que un argentino presida el comité de Derechos humanos?

– En mi caso particular, lo que me genera es una responsabilidad muy grande, teniendo en cuenta que se trata del órgano de tratados de derechos humanos de mayor importancia y prestigio en el sistema internacional global. También es la primera vez que un argentino llega a esa posición, y considerando la trayectoria de la sociedad argentina en esta materia, entiendo que el trabajo a desarrollar no puede defraudar las expectativas de quiénes pensaron en mí para esta tarea y que, posteriormente, me han elegido por consenso.

– ¿Cuál es su tarea como presidente del organismo? Y cuáles son las problemáticas principales que le preocupan al Comité

– Se diseña y ejecuta la agenda para los próximos dos años, se representa al Comité frente a los Estados Partes, e igualmente en torno a los otros órganos de Naciones Unidas y regionales. Se dirigen los debates internos intentando llevar al Comité a la mejor toma de decisiones en casos individuales de víctimas de violaciones a los derechos humanos y en la adopción de observaciones finales respecto de Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Creo que el Comité debe profundizar sus miradas en materia de interdependencia de derechos, perspectiva de género y derechos de las mujeres y mejorar su política de reparaciones en casos individuales.

– ¿Cómo es Argentina según los organismos internacionales?

– Argentina es un Estado que ha ratificado los instrumentos de derechos humanos a nivel universal y regional, y aceptado los mecanismos de supervisión; ello la somete a una permanente revisión. El Comité examinó a Argentina en 2010 y vuelve a hacerlo en pocos meses; las últimas observaciones finales marcaban preocupaciones respecto a la lentitud de los juicios de lesa humanidad, la situación de torturas y/o malos tratos en determinados centros de detención y la falta de debido juzgamiento de dichos hechos. También la falta de presupuesto en materia de violencia de género para poner en marcha la legislación, ciertos aspectos relativos a derechos de pueblos indígenas, y el caso de Julio López.

– ¿Cuál es su opinión sobre Argentina en los últimos tiempos?

– Argentina ha puesto en el centro de su agenda la temática de derechos humanos y ello es muy valioso. Creo que dicha perspectiva tiene que profundizarse, y se revela la necesidad de crear un órgano que monitoree permanentemente el cumplimiento de las observaciones de los órganos internacionales de derechos humanos a nivel Nacional.

– ¿Crees que hay un riesgo, al interior del país, en fijar la atención solamente en los delitos de lesa humanidad?

– Es lógico por nuestra historia; las incalificables violaciones cometidas durante la dictadura nos llevan a vincular violaciones a los derechos humanos con los crímenes más atroces, como las torturas y las desapariciones forzadas graves o sistemáticas.

Sin embargo, hay que profundizar una mirada general de derechos humanos, sin dejar de lado el trabajo de memoria, verdad y justicia por las violaciones del pasado. La salud, la educación, el trabajo, la alimentación, la libertad de conciencia y de expresión, los derechos de los pueblos indígenas, las políticas públicas especiales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, la no discriminación, todos esos aspectos son cuestiones de derechos humanos. Entonces esta temática presenta algo que excede a toda mirada reduccionista, e involucra al conjunto de la sociedad. Educar en y para los derechos humanos generará una mejora de los niveles de vida de la población.

Fabian Salvioli

– ¿Qué son los derechos humanos hoy?

– Todos los derechos son la base del disfrute del resto de los derechos, además de la obviedad de que a partir del derecho a la vida se disfrutan los demás. Sin dudas yo voy a tener una posibilidad más cierta de desarrollar mi proyecto de vida si se me garantiza la alimentación, la salud, la educación, el vestido y la vivienda; que si no se me garantiza eso. Es decir, voy a tener más posibilidades de disfrutar ampliamente mis derechos políticos si disfruto del derecho a la educación. Así que hoy, la cuestión de las generaciones de derechos se ha superado. Los derechos humanos son aquellos que le pertenecen a una persona y el Estado debe, a través de sus políticas, garantizar que esa persona disfrute de los mismos, y lleve adelante un proyecto de vida como quiere. En definitiva, estos derechos le perteneces a las personas, por ser personas. La teoría de las generaciones clasificaba según derechos de primera generación, de segunda y de tercera. Entonces se dividía a los derechos civiles y políticos como de primera, los derechos económicos sociales y plurales como de segunda generación, y los derechos de solidaridad como de tercera generación. Sin embargo, tomando como ejemplo un típico derecho de solidaridad como es un ambiente sano, no es menos importante que el derecho a la libertad de expresión. Porque si vos no tenés un ambiente sano, no vas a poder desarrollar ninguno del resto de los derechos. Los derechos humanos son absolutamente interdependientes unos de otros.

– ¿Tiene límites la justicia internacional en materia de derechos humanos?

– La justicia internacional es independiente, hay una Corte Penal Internacional que juzga crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. Y en la cual, los asuntos le pueden llegar por la vía de los estados que han ratificado el Estatuto de Roma en la corte Penal Internacional, o también por la vía del Consejo de seguridad de Naciones Unidas, o cuando el fiscal de la Corte Penal, por motus propio, decide iniciar una investigación. Luego los estados más poderosos, casi siempre, intentan eludir las reglas del derecho internacional. Pero eso pasa con todo el derecho internacional y ha pasado siempre a lo largo de la historia. Lo que sucede es que ahora es mucho más difícil, los estados están más monitoreados, están permanentemente examinados por estos órganos internacionales y eso permite que no se puedan mover con tanta impunidad. El trabajo que hacen estos órganos es un trabajo enorme que muchas veces no rinde todo el fruto que debería rendir, pero que sin duda es mejor que existan a que no existan. Porque las situaciones son siempre mejor cuando estos órganos existen que cuando no existen.

Los estados tienen los límites que les marcan los Tratados Internacionales en todas las materias, incluidos los derechos humanos. Y los órganos de derechos humanos se encargan de supervisar la aplicación de esos Tratados.

– ¿Cuáles son los países con más violaciones a los derechos humanos?

– Nosotros no hacemos rankings, simplemente visualizamos la aplicación de un Pacto, y en ese sentido marcamos nuestras observaciones finales. No hacemos ranking porque un estado no puede decir que se exime de sus obligaciones porque hay otro Estado que viola más derechos humanos que él. Nosotros le aplicamos el pacto a todos los Estados. El año pasado examinamos a Estados Unidos, hace tres sesiones examinamos a Israel, la sesión pasada examinamos a la Federación rusa y ahora en julio vienen Reino Unido, Venezuela, Francia y España. Todos los estados pasan por el examen de nuestro Comité, y del resto de los órganos de tratados; y nosotros sin hacer comparaciones marcamos cuando hay violaciones a los pactos.

– Siempre hay problemáticas que faltan ser tratadas…

– Por supuesto, porque de lo que se trata es de ir examinando cómo los estados van cumpliendo con ese tratado y cuáles son los déficits que tienen. Entonces nosotros realizamos audiencias públicas, en las cuales los estados se sientan a rendir explicaciones, y finalizamos con un documento en el cual expresamos nuestras preocupaciones. Luego señalamos las medidas que deberían tomar para remediar esas situaciones.

– En el caso de Estados Unidos, ¿Cuáles fueron las problemáticas más urgentes que les plantearon?

– Fue un documento muy largo el que aprobamos. La cuestión de Guantánamo es algo que ocupó buena parte del debate con el Estado. Naturalmente también la preocupación de la discriminación y la aplicación racial de la pena de muerte, el trato a migrantes, cómo se encara la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos y cuáles son los límites que deben existir para que esa lucha se realice conforme a las garantías fijadas en los tratados internacionales de derechos humanos, y algunos aspectos relacionados con derechos de pueblos indígenas.

Fabian Salviol en la Facultad de Derecho UBA

– ¿Cómo es la mirada internacional sobre el trabajo hecho en materia de derechos humanos en Argentina? ¿Sentó precedentes?

– El juicio a las juntas militares en 1985 marcó un primer hito de trascendencia, e inédito para la historia. Luego de las leyes e indultos de impunidad, haber retomado el debido camino de juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura para profundizar los mecanismos de memoria, verdad y justicia, generaron un reconocido liderazgo de la República Argentina en la materia. También, Argentina ha sido pionera en el impulso de tratados claves de derechos humanos, como la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas, y la creación de la relatoría en materia de verdad y justicia. El movimiento de derechos humanos de Argentina siempre ha generado admiración internacional, por su coraje e iniciativa demostrada durante la dictadura, y los liderazgos que han surgido de allí, a los que se les reconoce a nivel mundial. Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Chicha Mariani, Emilio Mignone, son por ejemplo, algunos nombres que representan.

– ¿Pueden correr riesgo las políticas de derechos humanos implementadas, con el cambio presidencial?

– Las políticas de derechos humanos tienen que ser de Estado no de gobierno, y deben profundizarse cada vez. Mayor democracia implica mayor respeto a los derechos humanos, y ningún gobierno tendría que postular políticas regresivas en la materia. Si así se hiciera, Argentina incurriría en responsabilidad internacional frente a los órganos internacionales de supervisión. Creo que toda la sociedad argentina ha adquirido como un bien valioso la necesidad de no ir hacia atrás en estas materias, independientemente de quienes gobiernen al país.

May 12, 2015 | inicio

Algunos gimnasios ubicados en la zona del Microcentro presentan desde 2010 una nueva fisonomía que se diferencia de la clásica imagen de la vidriera con hombres o mujeres sobre la caminadora o la bicicleta fija, mirándose al espejo y escuchando música motivadora. Ahora, se pueden encontrar gimnasios sin máquinas y con elementos no convencionales como ruedas de tractor, sogas, barras olímpicas y bolsas de arena que forman parte de un sistema de entrenamiento conocido como Crossfit.

La historia de esta disciplina comenzó a mediados de los 90 en California, Estados Unidos, cuando el entrenador y ex gimnasta Greg Glassman la puso en práctica. Tras varios años de hacer culturismo llegó a la conclusión que requería mucho tiempo pero la mejora era muy poca. Su intención fue invertir la ecuación y lograr un método que en un breve lapso de tiempo diera mejores resultados, para lo cual necesitaba ejercicios cortos con una alta intensidad.

Un crossfitter porteño paga un promedio de 600 pesos por mes para ir al box (gimnasio) tres veces por semana y desarrollar su WOD (workout of the day), cuyo objetivo es trabajar las diez capacidades físicas reconocidas: resistencia cardiovascular y respiratoria, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, fortaleza, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Debido al alto nivel de exigencia, todas ellas deben ser supervisadas por un instructor especializado.

Un crossfitter porteño paga un promedio de 600 pesos por mes para ir al box (gimnasio) tres veces por semana y desarrollar su WOD (workout of the day), cuyo objetivo es trabajar las diez capacidades físicas reconocidas: resistencia cardiovascular y respiratoria, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, fortaleza, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Debido al alto nivel de exigencia, todas ellas deben ser supervisadas por un instructor especializado.

Una hora de Crossfit enfrenta al practicante con sus propias limitaciones y posibilidades para ver hasta dónde puede llegar. «Vos regulas el ritmo» es la frase que se repite con cada nuevo ejercicio en Rev crossfit, un box de la calle Maipú, bien ubicado detrás de un bar que invita a mirar. El precalentamiento es sencillo: trote, hacia adelante y atrás, al que luego se suman saltos. Ya puestos en movimiento, los habitúes comienzan a trabajar con pesas. En el caso de los neófitos solo trabajan sobre la postura correcta sin carga para no lastimar la espalda.

La presencia del instructor – más parecido a un profesor de gimnasia sano que a un fisicoculturista – es continua y monitorea cada movimiento de los asistentes. Tiene control total de la clase pero a la vez permite libertad de criterio.

Tras los primeros quince minutos, comienza el juego fuerte: una rutina de ida y vuelta mostrada en una pizarra que incluye trote, pesas rusas, estocadas, salto con soga, y salto en el cajón. La intensidad del trabajo muscular va in crescendo y el límite lo pone uno mismo. «Es preferible hacer menos series pero seguras». La música acompaña por su fuerza pero no molesta. Cuando la chicharra suena la rutina se corta automáticamente: es el minuto 45 y llega el estiramiento, una formalidad para encontrarse en el centro del box, relajarse y comentar algo. «Si el músculo no duele, no trabaja». En un primera clase, la sed y el dolor son las sensaciones que dominan.

El crossfitter en la clase se aísla por una hora del mundo exterior, se divierte y se pone en contacto con el cuerpo y el esfuerzo físico que lo carga de una energía generada por él mismo, sin máquinas o gritos de tropa militar. Luego, la ducha y la rutina de la camisa y la corbata para volver a la oficina.

La disciplina fue ideada para miembros de fuerzas de seguridad en Estados Unidos (Muchos de los WOD llevan nombres de soldados caídos en acción) y luego se popularizó a través de internet cuando Glassman y su esposa Lauren decidieron publicar su propuesta de entrenamiento funcional. La respuesta fue inmediata y la disciplina se expandió por este medio hasta crear el Crossfit Journal, medio oficial.

A diferencia de otras disciplinas, ésta cuenta con una gran presencia en la web: los practicantes suben videos o fotos de sus sesiones, recomendaciones sobre alimentación, consultas sobre capacitaciones y posturas correctas. Defienden la postura de dejar el gimnasio tradicional y rutinario por esta nueva plataforma dada la amplia variedad de ejercicios y combinaciones que ofrece así como su funcionalidad al realizar un entrenamiento que reproduce patrones de movimientos naturales que se pueden cumplimentar en la vida real como cargar una caja cuatro pisos o mover un mueble. No sólo focaliza sobre lo estético sino que también hace hincapié en la calidad de vida sana llegando al máximo potencial posible de un atleta.

A diferencia de otras disciplinas, ésta cuenta con una gran presencia en la web: los practicantes suben videos o fotos de sus sesiones, recomendaciones sobre alimentación, consultas sobre capacitaciones y posturas correctas. Defienden la postura de dejar el gimnasio tradicional y rutinario por esta nueva plataforma dada la amplia variedad de ejercicios y combinaciones que ofrece así como su funcionalidad al realizar un entrenamiento que reproduce patrones de movimientos naturales que se pueden cumplimentar en la vida real como cargar una caja cuatro pisos o mover un mueble. No sólo focaliza sobre lo estético sino que también hace hincapié en la calidad de vida sana llegando al máximo potencial posible de un atleta.

El negocio fue millonario para la pareja Glassman que en el año 2000 había fundado la compañía y en 2006 firmado un acuerdo comercial con la marca deportiva Reebok por diez años. Esta empresa auspicia los Juegos que anualmente buscan al mejor crossfitter del mundo. En 2014 se inscribieron más de 200 mil atletas. El próximo 26 de febrero comienzan las primeras competencias del 2015.

En julio de 2014, la muerte de Manuel Lopez Pujato en una sesión de Crossfit en Recoleta reveló el lado oscuro de un entrenamiento que exige al cuerpo hasta el límite. Con 26 años, el joven sufrió una descompensación durante el precalentamiento y murió antes de llegar al hospital. Los allegados dijeron que tenía el certificado médico para practicar actividad física y que había comenzado con sesiones seis meses atrás. Los especialistas recomiendan, en el caso de los menores de 30 años, una revisación médica completa que incluya un eco cardiograma Doppler para descubrir si hay anomalías mientras que los que superan esa edad deben realizarse ergometría, chequeo bioquímico y test de esfuerzo.

En el Estado norteamericano de Virginia, en 2008, un miembro de la Marina, Makimba Mimms, demandó a la fuerza por una discapacidad permanente como consecuencia de la práctica de este sistema de entrenamiento. El marine sufre de rabdomiólisis, una lesión de las fibras musculares por esfuerzo excesivo que libera sustancias (mioglobina) al flujo sanguíneo causando problemas renales. Mientras que un informe publicado por el Centro de Salud de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos reveló que en 2007 eran 159 los casos de rabdo, 45 más que en 2004 en ningún momento se mencionó un vínculo con el sistema de entrenamiento.

Los defensores de la disciplina manifiestan que aumenta la masa muscular, disminuye la grasa corporal, aumenta la densidad ósea y mejora los valores en sangre, colesterol, triglicéridos y presión arterial. Da agilidad y reflejos. No obstante, señalan que quien lo practique necesita una hidratación constante por su intensidad y debe adecuarse a su condición física, se debe hacer bracketing o segmentación del programa. No es lo mismo un atleta olímpico que un jubilado o un niño. En Estados Unidos, es practicado por deportistas de la NBA, actores como Matt Damon y Brad Pitt e incluso la madre de Sylvester Stallone, de 92 años.

El mercado fitness se ha revolucionado con la entrada de esta plataforma de entrenamiento. Las grandes cadenas de gimnasios tuvieron que incorporar esta nueva oferta para sus socios bajo el nombre de entrenamiento funcional ya que Crossfit es una marca comercial por la cual sus afiliados pagan el nombre y el método en tanto que deben capacitarse en los centros habilitados con un costo de mil dólares un curso de dos días. La certificación en este entrenamiento consta de tres niveles: entrenador certificado, Nivel 2 y Nivel 1 (preparador)

Para sus seguidores el Cross fit se ha convertido en un estilo de vida. El entrenamiento funcional requiere práctica, buen sueño y una correcta alimentación. Para esto, es necesario abandonar los cereales procesados y el azúcar y la dieta responde a la idea de comer como los hombres del paleolítico (periodo previo a la agricultura): carnes, vegetales y frutos secos teniendo en cuenta alimentos poco procesados. La dieta paleo busca las mejores opciones de los alimentos actuales. De hecho, existe un restaurante a puertas cerradas, llamado Como sapiens, del economista Lucas Llach, que propugna este estilo de vida. Entre los beneficios se destaca el equilibrio de la energía y la disminución de las alergias. Jimena Ramírez, dueña de Paladar Paleo (venta de estos productos) creyó que nunca podría dejar el pan pero lo logró hasta el punto que luego comenzó Crossfit y hoy es una de las inscriptas por Latinoamérica para participar de los Juegos Anuales.

Padres norteamericanos ya piensan en introducir a sus hijos en esta forma de vida, buscando nuevas alternativas a las clásicas opciones para niños como danza, futbol o baseball. El CrossfitKids, iniciado en 2003 con 700 chicos practicándolo hoy, apunta a una experiencia divertida y a la vez que los mantenga físicamente activos. Una o dos veces por semana los chicos ingresan a los boxes con el afán de “tener músculos fuertes” jugando a granjeros y leñadores o saltando como una rana y colgándose como un mono. Las sesiones solo duran treinta minutos e incluyen clases de nutrición.

Esta nueva tendencia que crece en el mundo se presenta como respuesta a la búsqueda de nuevas experiencias de los seres humanos que debe ser tenida en cuenta a la hora de plantear nuevas propuestas ya que no se trata tan solo de una moda pasajera impulsada por un mercado que necesita renovarse, sino que son prácticas sociales inscriptas en la vida cotidiana. Por esta razón, es necesario que los recursos humanos estén capacitados para esta disciplina y otras similares como Orangetheory o Kropp 3D training, que ganan adeptos en todo el mundo.

May 12, 2015 | inicio

La escuela media número 3 del distrito escolar 19 «Carlos Geniso» recibe durante tres turnos a adolescentes de la villa 1-11-14 del Bajo Flores. En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la comunidad académica se reunió para recordar que, de todos esos, “hay ocho pibes que faltan de las aulas”.

Algunos de ellos «son Lucas, Juampi y Quiquito. Todos tenían más o menos 16 años y venían a esta escuela», contó Fiamma, de 15, mientras arreglaba la fotografía de los tres chicos sonrientes entre los trabajos de arte para la muestra del Día contra la Violencia Institucional. La consigna del trabajo era «dibujar lo que no se puede decir con palabras». En uno de los dibujos, papeles rojos forman la figura de un patrullero y un arma.

«Juampi era mi hermano. Un día lo quisieron agarrar porque sí y le pegaron un tiro», explicó Fiamma, como si contara que el día estaba soleado. En las escuelas de las villas, «es común enterarse de que a alguno lo alcanzó una bala o lo mató la policía», contó la joven.

Lo de Juampi «pasó hace un año, pero todavía no avanzamos nada en la causa. Igual con eso está mi mamá yo no entiendo nada», se encogió de hombros la chica mientras arreglaba minuciosamente la foto.

«A este también lo mató la policía», contó Rodrigo, de 17, mientras ayudaba a Fiamma a colgar las fotos entre dibujos de lo que no se puede contar con palabras. «Y a este”, señaló a un cuarto chico en otra fotografía. “Bueno, en realidad con todos pasó lo mismo», explicó, haciendo un ademán con la mano.

En el acto del 8 de mayo por el Día Nacional de la Violencia Institucional, la docente Griselda Galarza habla ante los chicos de la EEM 3 DE 19.

A pocos metros, los docentes de la escuela preparaban el proyector y el equipo de sonido para empezar el acto. Uno de ellos se alejó para tocar el timbre y la sala de entrada se llenó de adolescentes riendo y burlándose unos a otros por el resultado del River-Boca del día anterior.

Una profesora les pidió: “Vamos, hay que ir trayendo las sillas del comedor que tenemos el acto dentro de un rato». Todos los chicos que circulaban por el lugar buscaron en grupos los bancos del comedor y los ordenaron en filas delante del equipo de sonido. En la pared de ladrillos, un cuadrado pintado de blanco hacía las veces de pantalla para la proyección que habría durante el acto.

Una mamá nerviosa llegó en el momento y varios de los presentes se acercaron a charlar con ella. Era Miriam y su hijo no participaba del acto, sino que era la experiencia que les trajo “a los chicos para que no les pase más estas cosas y para que se cuiden», manifestó.

Un segundo timbre convocó a los chicos a sentarse en los bancos. Las risas y los empujones se detuvieron de a poco, a medida que uno de los profesores leía el comunicado del colectivo de trabajadores y docentes de las escuelas del sur. «La idea de hoy no es convertir el 8 de mayo en un acto más, en una efeméride. Nuestra intención es que hoy pueda ser un comienzo para que deje de ser normal que maten o maltraten a los pibes en los barrios”, leyó uno de los profesores. “Tenemos una propuesta para estudiantes y profes, queremos reconstruir las vidas de todos aquellos jóvenes que conocíamos y que fueron víctimas de muertes violentas. Creemos que es una manera de tenerlos presentes y de rescatar todas sus virtudes y sueños».

Griselda Galarza, que da clases de teatro y lengua en la escuela, tomó la palabra para presentar a Miriam. “Queremos que escuchen a la mamá de Ariel Villa, o Yiyo, a quien muchos de ustedes conocían porque era parte de esta escuela. Yiyo fue víctima de la violencia social”. Miriam habló en un tono bajo, con miedo al abultado auditorio, pero no dudó en sus palabras: «chicos, cuídense y disfruten de cada minuto. No confíen en nadie y no agarren las drogas”. Un chico habló y varios chistidos pidieron respeto para la oradora. “Quien conoce el caso de mi hijo sabe que me lo mataron como a un perro y que esto pasa con muchos chicos», concluyó.

Luego de varios minutos, algunos pies se movían incómodos y el murmullo de la charla empezó a reavivarse. Galarza, se acercó al micrófono con su cuaderno para cerrar el acto con la lectura de los nombres de los ocho chicos de la escuela que muertos por violencia institucional. “Queríamos decirles unas palabras, entiendo que ya se quieren ir, pero escuchen esto”, dijo con firmeza.

El tono del murmullo comenzó a elevarse. “No nos podemos acostumbrar a esto, les pido que por favor nunca nos acostumbremos. Yo tengo 8 nombres en este cuaderno”, se aferró. “Nombres de chicos que alguna vez estuvieron acá y que ya no están porque alguien consideró que sus vidas no valían nada. Les pido que no se acostumbren, no es normal que morirse sea una opción a esta edad que tienen. Les pido que entendamos que no tiene que haber ni un nombre más en este cuaderno”. El pedido dejó paso a un sollozo y el auditorio estalló en aplausos y en voces de aliento para la profe de teatro.

May 11, 2015 | inicio

Actualmente los comuneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran finalizando su primer mandato –que habían iniciado en 2011– y se enfrentan a las posibilidades de cambio o renovación en las próximas elecciones del 5 de julio. A pesar de esto, gran parte de los ciudadanos desconoce quiénes son los miembros a elegir y cuáles son sus responsabilidades en tanto representantes del barrio. “Hay gente que no está enterada qué es un comunero. Todavía al día de hoy hay gente que no sabe cuál es específicamente la función de un comunero y la mayoría desconoce que existe una ley de comunas, desconocen que deberían tener el derecho a participar”, aseguró Laura Maggi, vecina y militante de la Comuna 12 (Coghlan, Villa Urquiza, Saavedra y Villa Pueyrredón).

La ley número 1777, denominada Ley orgánica de Comunas, sancionada en septiembre del 2005, definió como objetivos principales de la división comunal: “la descentralización de las funciones administrativas y políticas del Gobierno de la Ciudad, la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y la promoción de los mecanismos de democracia directa para la consolidación de la cultura democrática participativa”. Pero recién en 2008 comenzaron a funcionar cuando se establecieron los límites que definieron el territorio asignado a cada Comuna, quedando conformadas, de esta manera, las 15 Comunas que agrupan la totalidad de los barrios de la Ciudad.

Según la Ley, el gobierno de las Comunas es ejercido por un órgano colegiado: “la Junta Comunal, integrada por 7 miembros”. Los miembros de la Junta son elegidos por los ciudadanos de forma directa durante las elecciones ejecutivas y legislativas de la Ciudad, y también permanecen en el cargo durante cuatro años. El miembro que recibe mayor cantidad de votos es designado Presidente de la Junta, y será quien se reúna con los demás presidentes de las Comunas y con el poder Ejecutivo. Los actuales –y primeros– comuneros fueron electos en 2011. Las Juntas quedaron conformadas por las tres fuerzas mayoritarias en ese momento: PRO, Frente para la Victoria y Proyecto Sur, estableciendo de esta manera en todas las Comunas un presidente por el PRO junto con dos o tres miembros más del mismo partido, uno o dos miembros del Frente para la Victoria –según cada distrito– y un miembro de Proyecto Sur.

Además de la Junta Comunal, la ley crea el Consejo Consultivo Comunal como organismo asesor en las decisiones de cada Comuna, y como modelo de ampliación para la participación popular: “El Consejo Consultivo Comunal está integrado por representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna”.

Si bien formalmente la descentralización figura como esencia de la legislación, la realidad es que las Comunas aún no obtienen las jurisdicciones para poder gestionar las atribuciones que les corresponden, continúan siendo dependientes del Gobierno de la Ciudad, y solo cuentan con responsabilidades menores: “Lo que nosotros manejamos cotidianamente es el mantenimiento y mejora de los espacios verdes, el arbolado urbano, o sea la poda y el mantenimiento del arbolado. Después también hacemos obras comunales: mejoras, puestas en valor de plazas, de espacios de barrios, de lugares públicos y hacemos la parte de los arreglos de la vereda. Pequeñas intervenciones en espacios públicos”, explicó Maximiliano Corach, presidente por el PRO de la Comuna 14 (Palermo). Edith Oviedo, miembro por el FPV de la Junta, en la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución), agregó: “Al no tener jurisdicción que es lo que te permite que los fondos sean trasladados a cada una de las 15 Comunas, se impide totalmente que podamos gestionar, sabiendo nosotros qué hacer con el presupuesto, y dónde están las necesidades reales de los vecinos, se nos impide la acción. El Ejecutivo sigue definiendo las obras, los montos y las licitaciones”.

Según Oviedo, en la Comuna 1 los problemas son mayores cuando se actúa desde “la no gestión”. La comunera – que se postula para presidente de la Junta en las próximas elecciones– sostiene: “Hay que luchar constantemente para que los consejos consultivos sean aceptados como dice la Ley, porque eso tampoco se logró. La ley dice que dentro de las Juntas comunales, es la obligación del presidente de cada comuna gestionar para que el consejo consultivo cuente con lo necesario para operar, que es poner en marcha la democracia participativa y deliberativa de los vecinos. Eso no sucede”. Pero la mirada desde la Comuna 14 difiere cuando Corach afirma que a pesar de todo “se ha hecho una descentralización de competencias bastante amplia, manteniendo la responsabilidad de que esto no influya negativamente en el servicio que se presta a los vecinos”.

Para Laura Maggi, el funcionamiento de los Consejos Consultivos es fundamental si se quiere consolidar el proceso de descentralización: “Las obras siempre termina decidiéndolas el ejecutivo. Un día te encontrás con que todas las plazas de la Ciudad están intervenidas, están cerradas y están trabajando adentro. A nadie se le consultó, a los vecinos no se les consultó si preferían que pongan plata para ponerle juegos nuevos a la plaza o que mejor, tal vez, en una Comuna como la mía –la 12– donde de golpe tenés gravísimos problemas por el tema inundación, hay muchas otras obras que son más importantes que poner juegos nuevos o aparatos de gimnasia en la plaza. Y ya está hecho, ya está decidido. Se decide desde el Ejecutivo. No existe la famosa descentralización que debió existir desde el momento que salió la ley de comunas, en la que los vecinos de cada comuna decidan cuáles son las obras necesarias para su barrio”.

Con respecto al desconocimiento sobre el accionar de los comuneros, Oviedo manifestó: “La idea básica del PRO fue que los comuneros no tuviéramos gestión. Y no sólo por una decisión política, o una decisión del manejo del dinero, fue una decisión para que no tuviéramos visibilidad. Porque ya para la primera elección de comuneros, lo que se debía cumplir como proceso de difusión tampoco se cumplió. Hay poca participación y mucho desconocimiento del vecino”. Además concluyó que el cambio debe ser en conjunto entre los comuneros y los ciudadanos: “Yo creo que hay un laburo mucho más grande para hacer: entender cómo comprende la gente en general, esto de la participación”.vida