May 27, 2015 | Entrevistas

«Música por la justicia» se lee en el cartel en blanco y negro, por encima de una foto de Mariano. Es un cartel que ya está desgastado y recorrió incontables salas y tribunales colgado en el cuello de Raquel Witis, la madre de Mariano.

«Elegimos la música porque Mariano amaba la música, y la música saca lo mejor de cada uno», cuenta Raquel a ANCCOM. Fue la música la que formó parte de la lucha y de los pedidos de justicia por el caso de Mariano Witis, un joven al que asesinó la policía el 21 de septiembre de 2000.

Ese día, Darío Riquelme tomó de rehén a Mariano y a una amiga de él para cometer un asalto. La policía bonaerense los persiguió, abrió fuego y mató a Darío y a Mariano. Desde ese momento, Jorge y Raquel, sus padres, se dedican a contar su historia, acompañar familiares en la misma situación y mantener viva la memoria de Mariano con recitales de los que participaron músicos como León Gieco, Horacio Fontova, Ignacio Copani, el Coro Nacional de Ciegos, Teresa Parodi y Raúl Carnota. Recientemente participaron en el Encuentro contra la Violencia Institucional, realizado en el Congreso Nacional.

– ¿Acompañan otros casos de víctimas de violencia institucional?

RW – Las veces que puedo acompaño. Uno pasó esa etapa y se siente una desesperación porque cuando ocurre un daño tan grande entrás en un mundo diferente cuando hay un proceso judicial. Es un mundo bastante hostil y frío.

–¿Cómo encararon esa entrada al mundo de los tribunales?

RW -Fue difícil. Nunca habíamos pisado tribunales. Para la desesperación y la impotencia que siente uno en esos momentos, es un mundo frío y hostil.

JW – Como militábamos en la facultad en nuestra juventud, teníamos conocidos diversos, compañeros de militancia. La hermana de Raquel y el cuñado nos conectaron con una abogada, la Dra. Laura Del Cerro, que había actuado como asesora en el juicio de las juntas. Tenía experiencia en juicios penales y violaciones a los derechos humanos.

RW – Al día siguiente del hecho nosotros ya estábamos presentados como particular damnificado en la causa. Si bien no sabíamos cómo había pasado, qué era lo que había ocurrido, sí nos dimos cuenta quién era el que teníamos enfrente y con el que teníamos que luchar. Yo tenía la plena convicción de que había sido la policía.

– ¿Cómo fue ese recorrido judicial?

RW- Nosotros nos involucramos mucho en la causa. Íbamos seguido a tribunales, pedíamos fotocopias de la causa, la leíamos para saber qué hacía el fiscal, qué resolvía el juez, incluso qué hacía nuestra abogada. Uno se siente impotente. Sabíamos que iba a ser muy difícil el proceso judicial, y así lo fue. A pesar de ser un caso muy claro de violación a los derechos humanos y abuso policial, nos costó mucho llegar a una sentencia firme.

JW- Lo primero que tuvo que hacer Raquel con el testimonio que dio esa misma tarde fue convencer a la fiscal de que Mariano no era uno de la banda de los delincuentes. En principio, la noticia policial salió así: «fueron abatidos dos delincuentes, uno se había fugado y apresaron a la jefa de la banda», que era la amiga de Mariano y tampoco pertenecía a ninguna banda de delincuentes. Tuvimos que combatir duramente la cercanía que tiene el poder judicial con la policía. La versión que queda de los hechos en principio es la policial. Ellos conocen cómo se arma un expediente y aportan todas las pruebas que pueden, ya sean legítimas o fabricadas, para abonar la versión que ellos dan de los hechos.

– ¿Cómo combatieron esa versión?

RW- En general, las víctimas aparecen como los victimarios. Algunos periodistas toman la versión policial y la siguen sosteniendo. Yo fui la primera en declarar en la causa. Declaré antes que Julieta, la joven amiga de Mariano que había sido tomada como rehén. A la fiscal la desarmé cuando le dije que lo único que tenía Mariano era un mapa, porque estábamos haciendo el precenso, un lápiz y una goma. Ella dijo: «Me llamó la atención que tuviera una goma». Incluso no tenía documentos, porque íbamos a hacer ese recorrido de esa zona que nos tocaba censar y volvíamos. En general, las víctimas tienen que demostrar, a lo largo del proceso, sobre todo al inicio, su condición de tal.

– Hace unos días, Raquel, presentaron una guía para periodistas sobre cómo tratar las noticias de violencia institucional.

RW- Ese cuadernillo es muy importante para que los periodistas hablen con todos los actores judiciales que estén en la causa y los familiares directos. Los familiares tienen que ir a hablar con los jueces o los fiscales porque el expediente no muestra quién fue la persona que resultó víctima. Está lleno de hojas pero no habla sobre quién fue esa persona. Es importante, y para los periodistas más, conocer a la familia y escucharla. Por lo menos contraponer esa versión. Esta guía va a servir para las personas, para que empiecen a ver las noticias desde otro lugar. Los medios, con la estigmatización, con la estereotipación, lo que hacen es distorsionar la realidad.

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?

RW- No, aislado no está. En nuestro caso, por ejemplo, la fiscal no había ido a buscar testigos al lugar, a Villa Uruguay. Nos decía que fuéramos nosotros. Fuimos, hablamos con los testigos y una señora se acercó y me dijo: «Yo vi todo, pero no puedo declarar porque tengo seis hijos». Otra señora tenía el hijo preso en la primera de San Isidro. Le dijimos a la fiscal que nosotros no le podíamos llevar nombres, que por favor vaya ella. Hicimos un homenaje musical en la entrada del tribunal. Al día siguiente, ella fue a buscar y encontró dos testigos de identidad reservada. Los medios sirven. No van a resolver en la causa, pero sí pueden presentar una versión o una realidad que a los actores judiciales, si no hablan con los familiares, no les llega.

– ¿Es normal que en estos casos tengan que ser los familiares de las víctimas los que tengan que estar atrás de los fiscales constantemente?

JW- Es un combate cuerpo a cuerpo. La doctora Del Cerro y el señor Millet, nuestro perito balístico de parte, tuvieron que seguir de cerca la investigación de la fiscalía, presenciar las pericias balísticas, en el auto, las forenses. Tuvieron que seguirlo de cerca y se tuvo que combatir muchas veces versiones o interpretaciones de esos peritajes que tenían un fin de sacarle la responsabilidad a los agentes que habían actuado y endilgársela a Darío Riquelme, que era uno de los fallecidos y evidentemente no iba a poder decir nada en su defensa. Todas las pericias demostraron que el arma que tenía en su poder Darío era un arma inservible. Las alegaciones del policía de que durante la persecución habían recibido disparos, no tenían asidero. Hubo un arma que plantaron a los pies de Mariano, que sí era un arma que estaba en perfecto uso pero tenía una sola vaina servida. La vaina servida nosotros dedujimos que se escuchó luego de la serie de disparos que termina con la muerte de los dos, hubo un disparo aislado. Dedujimos que ese último disparo lo hicieron para servir esa vaina y para justificar que hubo una agresión y que la policía actuó en respuesta. Todas las pericias eran como una lucha cuerpo a cuerpo porque la institución de la policía bonaerense evidentemente tiene infinidad de mecanismos para distorsionar los hechos y quitarle la responsabilidad a sus agentes. Aparte de la responsabilidad penal, también pelean para quitarles la responsabilidad civil y no pagar una indemnización.

RW- No debería ser así, pero la realidad es así. En general los familiares de la víctima o la víctima tienen que ser el motor que impulsa la investigación en las causas, salvo pocas excepciones. Si el familiar de la víctima no está impulsando, muchas causas no llegan a ningún lado, prescriben porque no hay investigación por parte del Estado.

– ¿Así pasó con Ana María Liotto, la madre de Darío Riquelme? ¿Ustedes la acompañaron de alguna forma?

RW- Ella se acercó y creo que fue muy valiente. El primero que la recibió fue Jorge en la plaza donde nosotros hacíamos homenajes todos los 21 de septiembre. Ella se acercó a la plaza y Jorge la invitó a casa. Ella pensaba que no tenía derecho a reclamar por su hijo. Y le dijimos: «No, vos tenés que reclamar». Nosotros teníamos muy en claro que el que debió resguardar la vida eran los agentes policiales. Ellos debieron detener y que la justicia definiera responsabilidades.

– ¿Cómo se combaten los casos de violencia institucional?

RW- Hace rato que se viene combatiendo y ha habido avances, pero frente a la magnitud de estas prácticas que son estructurales de la policía y del servicio penitenciario que tienen el uso de la violencia, y que es legítimo que la usen, es difícil de combatir. Avanzamos, pero falta mucho. Es importante pensar en más políticas y diseñar una seguridad democrática. Que las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario estén consustanciados con los valores democráticos. Que no sean fuerzas militarizadas, que sean profesionales…

JW- Que estén bien pagos, que tengan capacitación y que no necesiten ni se vean tentados de obtener recursos ilegales.

– ¿El concepto de violencia institucional se aplica solo a la policía?

RW- No, es un poco más amplio. Yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y la definición que tomamos fue que es la forma más grave como práctica estructural de violación de derechos, que puede ser realizada por fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios, fuerzas armadas o efectores de salud y en determinados ámbitos o contextos. Cuando estás en una comisaría o unidad penitenciaria, cuando te paran a pedir documentos, cuando estás demorado y hay una restricción a tu autonomía o libertad. Ahí, como pueden usar la fuerza, los daños que se provocan son mucho mayores. Definimos eso como violencia institucional.

– ¿Lo referido a la salud qué sería?

RW- Hay algunos tratamientos, sobre todo cuando se tratan adicciones o salud mental, que para algunos organismos internacionales son considerados tortura. Si estás internado, también hay una restricción a tu autonomía.

– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?

– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?

RW- En principio, el código penal habría que cambiarlo. Se cambiaron tantas cosas que perdió su integralidad. Es un código penal que ya quedó caduco. En un momento, si cometías dos robos tenías más años de prisión que quien mataba a una persona. Pero el código penal es una parte: tenemos que cambiar y democratizar el poder judicial. Eso tiene que ver con las personas. El poder judicial tiene también los discursos sociales discriminatorios y estigmatizantes que tenemos como sociedad. Cuando viene esa ola de aplicar mano dura, de tener más cámaras, de perseguir sobre todo a los jóvenes de determinados sectores, eso en los barrios populares se transforma en muerte y persecución. En la gestión de León Arslanian se comenzó una reforma en los planes de estudio, una reforma integral donde se consideraba que la seguridad era igual a más derechos e inclusión. Esa reforma, una vez que se fue Arslanian, no se sostuvo. En Nación, durante la gestión de Nilda Garré se hicieron protocolos para que, por ejemplo, en las manifestaciones públicas los agentes no podían llevar armas ni productos químicos, y a la vez tenían que mediar, porque eso es un conflicto social, no es delito, uno tiene el derecho a manifestarse.

-¿Qué piensan de los discursos que piden mano dura, penas más fuertes o baja de imputabilidad?

RW- Hay un discurso social que avala o justifica las políticas de mano dura. Las prácticas discriminatorias de las fuerzas se basan en esos discursos. Se considera que hay personas que son inferiores, pero son las historias de vida de cada uno las que son diferentes. Eso es lo que tenemos que combatir. Necesitamos hacer ese cambio cultural como sociedad. Somos una sociedad hipócrita, por un lado pedimos mano dura, pero cuando enviamos a la cárcel a alguien lo mandamos a lugares indignos donde no se prioriza que la persona se capacite y se resocialice.

May 26, 2015 | destacadas

Mientras esperan. Mientras pasean. Mientras corren o caminan. Día a día, son miles las mujeres que sufren acoso callejero. Los mal denominados “piropos” -que comprenden desde elogios poéticos a breves relatos sexuales- enfrentan a grandes y chicas con miradas lascivas, con palabras que irrumpen sin pedir permiso. Pero se les pide soportar. Soportar la inhibición, el miedo, la incomodidad. Ser inteligente a la hora de resolver el dilema de cruzar de calle o pasar frente a un grupo de hombres. La visión del cuerpo femenino como dominio público es uno de los tantos problemas de la sociedad patriarcal.

“La temática de género la venimos trabajando desde hace años presentando distintos proyectos que buscan terminar con la violencia que provoca la muerte de una mujer cada treinta horas”, explica la diputada Victoria Donda. “En ese marco es que elaboramos el proyecto que sanciona el acoso sexual callejero”, agrega sobre la problemática que genera cien denuncias por mes, según la ONG Bullying Sin Fronteras.

El momento era propicio. El video-denuncia de la joven Aixa Rizzo -hostigada cotidianamente por un grupo de obreros que trabajaban frente a su casa- se viralizó en las redes sociales hasta filtrarse en la agenda de los medios masivos de comunicación. El hartazgo de la adolescente con 300 mil reproducciones instalaba un debate necesario.

Una encuesta de espacio público realizada a mil cien mujeres por la organización Acción Respeto, demostró que el 94,4% de las que transitan las calles reciben comentarios sobre su apariencia o su sexualidad y el 89% manifiesta que no le gusta.

Además, se destaca en el informe que el 38,2% de la muestra tuvo su primer contacto con estas conductas antes de los trece años. Otro 38,2% las padecen desde los trece y los quince. Si bien la problemática no conoce de edades, el 75% de las afectadas tienen entre 18 y 30 años: “La ley es sólo un puntapié, un punto de partida para comenzar a discutir el tema, comenzar a dar el debate acerca de los “piropos”, del rol de la mujer en el espacio público”, desarrolla la diputada.

Si bien existen dos proyectos en la Legislatura porteña del Frente para la Victoria (FPV), éste es el único de alcance nacional.

Presentado por Libres del Sur y las organizaciones sociales Acción Respeto y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) el pasado 23 de abril, -y a diferencia del resto- se busca modificar el código penal con la creación del artículo 129 bis el cual considerará como acoso a “Toda conducta u acción, física o verbal, con connotación sexual y no deseada, realizada por una o más personas en contra de toda mujer o persona que se autoperciba como mujer, llevada adelante en lugares o espacios públicos, o de acceso público, que de manera directa o indirecta afecten y/o perturben su vida, dignidad, libertad, integridad física y/o psicológica y/o el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre y cuando no configure un delito más severamente penado”, según detalla en el proyecto que -de aprobarse- instalará multas de entre 100 y 7 mil pesos, dinero que apuntará a paliar el déficit presupuestario que sufre el Consejo Nacional de la Mujer: “El Consejo tiene un presupuesto de $0,80 centavos por mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Contamos con la ley de protección integral de la mujer sancionada en el año 2009, una excelente ley, pero sin presupuesto es una mera declaración de deseos que no se ve reflejada en la realidad cotidiana. Claramente, la lucha contra la violencia de género no es un tema de agenda para el gobierno nacional”, señala Donda.

Pero sí lo es para las organizaciones sociales. Acción Respeto surge como movimiento en el marco de la Semana Internacional Contra el Acoso Callejero de 2014. A través de campañas gráficas y diversas actividades, cuestionan la naturalización con la que funciona. Su objetivo es lograr un cambio que lo incluya como forma de violencia: “Creemos que, como todo proceso, lleva tiempo y necesita de mucha paciencia y constancia. Que el tema no deje de estar presente, trabajarse y expandirse en cada sector de la sociedad. ¿Es posible? Si, lo es”, asegura Paula, integrante del movimiento. Y agrega: “En ese punto pensamos que el proyecto presentado por Victoria Donda es útil, favorable. Tuvimos la oportunidad de participar y colaboramos con el armado”.

La finalidad sociocultural también se contempla en el proyecto de ley: “Lo que más trascendió en los medios es la multa pero, personalmente, creo que lo principal es el trabajo de prevención y concientización que incorporamos”, comenta la diputada. Se busca incorporar campañas y luchas contra el abuso sexual en el espacio público, así como también que se incluya en las currículas de las escuelas para que, como dice Paula: “Se eduque en el respeto”.

Además, el proyecto propone que se instale oficialmente la Semana Nacional del Acoso Callejero, a realizarse del 12 al 18 de abril de cada año.

“El cambio es cultural, y desde nuestra posición lo que tratamos es, justamente, de empezar a transitar ese camino tan ansiado”, cierra Donda.

May 26, 2015 | destacadas

Los espacios verdes y las políticas aplicadas sobre los mismos son objeto de discusión entre diferentes esferas de la sociedad y el gobierno de turno. El uso y cuidado que se le debiera dar a estos lugares es materia de debate entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores y los ciudadanos, debido a que parques y plazas forman parte de su cotidianeidad.

En el territorio de la Ciudad de Buenos Aires hay 1.169 espacios verdes que cubren una superficie de 1.802 hectáreas. De la relación entre la superficie y la población resulta que le corresponde 6.2 metros cuadrados de espacio verde por habitante, según las estadísticas realizadas por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para febrero de 2015. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja 10 metros cuadrados por persona.

Parque Lezama

Hay 45 parques, 249 plazas, 427 plazoletas, 361 canteros centrales en calles y avenidas, 30 jardines y 57 espacios con otras denominaciones. Los más extensos son la Reserva Ecológica ubicada en la Comuna 1 que cuenta con 353 hectáreas y el Parque del Bicentenario (ex Roca) con 154 hectáreas más en la Comuna 8. Este último constituye el segundo pulmón verde de la ciudad del que también forman parte el Parque de la Victoria, el Parque de la Ciudad y el Autódromo de la Ciudad. “Allí se están haciendo obras de gran envergadura. Se ha planeado la construcción de una villa olímpica, se están pavimentando 37 hectáreas de parque, se está trabajando en una planta de tratamiento de residuos y hasta se construyó el centro de festivales al aire libre llamado Ciudad Rock”, afirma Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y agrega que el problema es que se están haciendo obras sobre espacios verdes sin que el gobierno compense en algún otro lugar de la ciudad la superficie verde perdida. Por ende, hay una disminución, cada vez mayor, de parques y plazas.

Pablo Bergel, legislador porteño e integrante de la ONG Verdes al Sur, afirma que la Ciudad de Buenos Aires debería deconstruir para tener un balance adecuado de espacios verdes con el objetivo de reconfigurar las ciudades en un nuevo balance entre lo verde y lo construido. De esta manera aumentarían los lugares de esparcimiento, los espacios absorbentes y se restablecerían las cuencas de los arroyos a sus causes originales que hoy se encuentran totalmente cementadas. “Hay que reformular el balance rural-urbano en las urbanizaciones contemporáneas como la Ciudad de Buenos Aires. Es insustentable la relación entre los espacios naturales y los espacios construidos”, agrega.

Parque Centenario

En 1993 a través de la Ordenanza 49.229 se determinó que no se podría otorgar concesión, cesión de transferencia de dominio, tenencia precaria de permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público perteneciente al dominio público municipal. Sin embargo, en mayo de 2014 la Legislatura porteña aprobó la Ley 4.950 que autoriza la privatización de ciertos sectores de los parques para instalar bares y confiterías. Como contrapartida, los concesionarios deberían habilitar baños públicos, estacionamiento para bicicletas, conexión a Internet Wi-Fi gratis y bibliotecas, así como disponer cámaras para favorecer la seguridad en el lugar. Seguridad que es también es una responsabilidad del Estado garantizar.

Otro punto fundamental de discusión es el tema del enrejado de parques y plazas sobre el cual la Red Interparques, que trabaja en defensa de los espacios verdes, indica: “Las rejas significan control social, no son la solución para ninguna problemática de la sociedad sino que por el contrario niega el uso libre y generan trabas para resolver necesidades de esparcimiento de las personas”. Las rejas fomentan que un espacio público, antes abierto las 24 horas, deje de serlo.

Los espacios verdes no son solo una ausencia es decir, un lugar donde potencialmente se podría construir por ejemplo un edificio o un shopping, por el contrario son una presencia que invita al disfrute, la dispersión, el descanso y la recreación. Por ende, es responsabilidad de todos bogar por su cuidado y existencia para evitar en el futuro cercano que, para encontrar espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires, debamos mirar bajo una lupa.

May 20, 2015 | Entrevistas

El estudio de televisión Gabriela David de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se llenó por completo ante la visita de James Rowe, editor durante 35 años del diario norteamericano The Washington Post, mundialmente recordado por el caso Watergate que hizo renunciar, en 1974, al entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

La charla El cambiante panorama del periodismo: un informe de EE.UU, organizada por la cátedra Jorge Gómez de la materia Taller de Expresión III, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, empezó a las 19 en punto en compañía de más de un centenar de personas.

Rowe, carismático y sonriente, empezó a hablar en un rudimentario español y prefirió mediar sus palabras a través de la traductora: “Gracias, hablo español un poco, muy difícil para un viejo aprender una nueva lengua, por eso voy a utilizar a mi traductora pero es posible que por momentos hable español (…) ahora inglés, más fácil para mí” (risas).

La charla trató sobre el surgimiento, en Estados Unidos, de agencias de noticias y sitios web periodísticos en línea sin fines de lucro, ante los problemas financieros que atraviesan los medios gráficos tradicionales con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, donde cada vez más personas prefieren leer desde sus pantallas.

Esta situación, comentó Rowe, generó una caída significativa en los ingresos de los medios gráficos tradicionales por publicidad. Sin embargo, éstos no desaparecieron por completo porque aún generan ganancias y, en algunos casos, se asocian a las agencias sin fines de lucro para trabajar en conjunto.

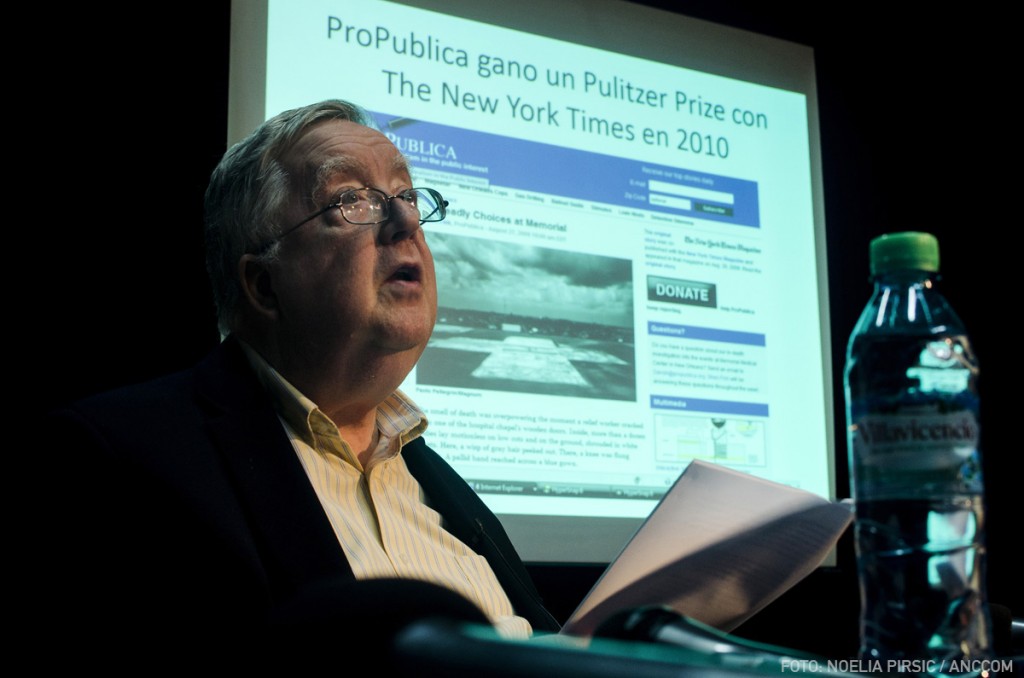

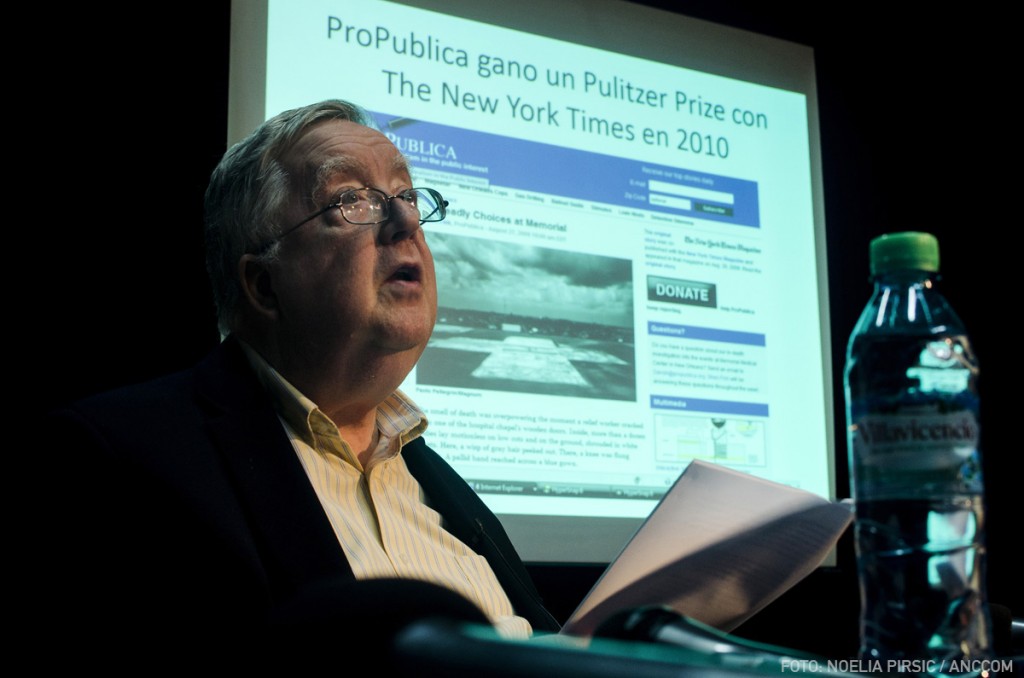

Es el caso de Propública, agencia de noticias independiente y sin fines de lucro, surgida en 2008 y radicada en Manhattan, Nueva York. Financiada principalmente por la Fundación Sandler. Cuenta con un equipo de editores a tiempo completo, los cuales realizan periodismo de investigación para luego entregar las notas producidas a las agencias tradicionales como CNN, Newsweek, USA Today y New York Times.

Rowe relató que dicha agencia ganó en 2010 el premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación, por el reportaje publicado en el New York Times en 2009 sobre las dosis letales de analgésicos que sufrieron enfermos terminales en el Hospital de Nueva Orleans en 2004, días después de la tragedia del huracán Katrina.

Con respecto al modelo de negocio que vendrían a ocupar estas agencias de noticias basadas en la web, comentó que hasta hoy no hay un acuerdo sobre el tema y en la mayoría de los casos se solventan a través de la figura del benefactor millonario.Y agregó que hay cientos de organizaciones miembros y sitios de investigación asociados a universidades que trabajan en conjunto con las mismas agencias.

Sin embargo, el fracaso financiero de estas organizaciones es un común denominador ante la imposibilidad de generar recursos propios y, se ven obligadas a cerrar o a ser absorbidas por otras más grandes, para dejar de lado el periodismo de investigación. En este sentido, se refirió a los valores sobre los cuales se coloca el contenido de estos nuevos medios sin fines de lucro como no partidarios e imparciales, lo que ubica al periodismo en el lugar de la objetividad pura. Para Rowe, éste sería el verdadero periodismo independiente.

En cuanto a las fuentes de ingresos que estos sitios necesitan para financiar sus investigaciones y los sueldos de sus redactores y editores, Rowe comentó que éstas deben cumplir con ciertas cuestiones éticas. El financiamiento permitido debe buscar fuentes de ingresos no relacionados con anuncios publicitarios, como donaciones de particulares o fundaciones, y subrayó el rol del benefactor como aquel que promueve la diferencia entre información no partidaria y la que genera una agenda propia.

James Rowe dio el presente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

– Con respecto al tema de la intención de estos nuevos medios de generar una agenda propia o de transmitir una información no partidaria, ¿Cuál sería el elemento que diferencia ambas intenciones?

La diferencia es que si uno tiene una agenda que está tratando de promover, básicamente va a enfatizar cuáles son las bondades de lo que se intenta apoyar y minimizar cualquier noticia que sea de alguna forma perjudicial y eso, en vez de ser una noticia propiamente dicha, se transforma en propaganda. En mi opinión, hasta hoy, los benefactores de estos sitios web independientes, están interesados en transmitir noticias tal como las entendemos, y no en promover sus propios intereses.

En relación a esta diferencia, déjame darte un ejemplo: imaginémonos que el Partido Republicano en 1972 denunciaba el Watergate. Probablemente no habríamos visto las noticias que vimos en el The Washington Post porque las hubiésemos ignorado o buscado la forma de pintarlo un poco mejor de lo que era. Mucho de lo que es cobertura de agenda trata de enfatizar las bondades de tu versión y dejar de informar cualquier cosa que sea negativa. Mientras que la información no partidaria trata de evaluar qué es lo que en verdad sucede, dando las noticias que se tienen que dar. Podemos cometer errores, pero hay una diferencia entre eso y tratar de bajar línea.

Rowe retoma el tema de la financiación de estos sitios web y asegura que el origen de los fondos está a disposición de cualquier persona, puesto que figuran en listas públicas, siempre y cuando sean donaciones grandes. Sin embargo, refiere a que no hay ninguna normativa al respecto y expresa su posición frente a la regulación de los medios: “cuanto más se mete el gobierno a regular lo que son las noticias, más miedo me da”.

El ex editor del The Washington Post opinó que el periodismo de investigación debe mantener su independencia de quienes lo financian, y conseguir múltiples organizaciones financieras. Éste es, para Rowe, un problema aún irresuelto que atraviesan esos medios. Frente a esta dificultad, comenta que “el motivo por el cual el periodismo fue independiente en los Estados Unidos, fue porque se dieron cuenta de que la mejor forma de hacer dinero era lograr hacerse creíbles”.

– Al respecto de esa afirmación, ¿Cree usted que esa credibilidad pueda ser construida en base a noticias falsas o sólo potenciales, basadas en especulaciones mediáticas dirigidas a simpatizantes de ciertas ideologías?

Espero que no, es la única respuesta posible. Una de las cosas que hacía un buen diario era que, en la portada, trataba de tener noticias que, independientemente de que el lector fuera de izquierda o de derecha o de centro, en algún punto le hicieran cuestionar cuál era su posición. Ahora, con estas noticias que están orientadas a gente que piensa de una determinada manera, lo que hacen esos sitios es tener contenido que sólo refuerce su posición, y esto parecería contribuir a que la polarización sea cada vez mayor en vez de reducirse.

Quizás, no digo que sea cierto, pero quizás, lo que esté sucediendo es lo mismo que pasó con los diarios tradicionales hace 125 años: había muchos y se empezaron a fortalecer entre ellos. Tal vez hoy, tengamos una multiplicidad de webs que van a empezar a consolidarse hasta formar sitios en los que realmente les importe hacer bien su trabajo y que no les interese – como les interesaba a estos diarios de hace 125 años – apoyar al Partido Demócrata o al Partido Whig (Partido Liberal británico). Probablemente si estuviera vivo dentro de 50 años, vería sitios que resulten tan creíbles como The Washington Post, The New York Times o los periódicos más importantes de Londres.

Yo pienso que un medio de verdad se percibe como una organización que realmente está interesada en transmitir lo que pasa en la realidad, y no como una herramienta utilizada por algo o por alguien para lograr un determinado fin.

– Desde su modo de ver y ejercer el periodismo como una práctica puramente objetiva, ¿Cuál sería la relación entre la libertad de expresión y la ética periodística?

Para ser periodista se necesitan las dos cosas. Pero esta es una pregunta difícil, porque existe una relación entre ambas pero no es directa. No se puede ser periodista sin la posibilidad de tener la libertad de decir lo que uno tiene que decir. Para poder funcionar como periodista, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos éticos. El objetivo primordial de ellos es garantizar que las noticias que uno da sean justas e imparciales, siempre teniendo en cuenta que el objetivo principal del periodista es el lector.

– Frente al problema de modelo de negocio no definido para estas agencias y los fracasos financieros que describió, ¿Cree usted que el Estado deba tener un papel activo para financiar agencias de noticias, desde la perspectiva de servicio público?

No. El Estado tiene que mantenerse al margen del periodismo, porque el rol del periodismo es tratar de informar las cuestiones importantes y el Estado es la cosa más importante en cualquier país. Se puede ser crítico porque uno quiere dar una opinión honesta, pero no creo que el Estado tenga que jugar ningún papel en el periodismo. Lo que yo hago es hablar con las universidades y estoy contento por ello, pero no estoy dispuesto a hablar con ningún patrocinador del gobierno, ya sea en Estados Unidos, en la Argentina o en cualquier país del mundo.

– La pregunta iba dirigida al papel del Estado como diseñador de políticas públicas, en contraposición a gobierno que sólo las gestiona.

No identifico muchas diferencias entre uno y otro. No estoy seguro de que el gobierno deba meterse, prefiero que haya medios y periódicos honestos, que doce periódicos que estén preocupados por la mano que les da de comer. Estoy bastante familiarizado con lo que sucede acá. No quiero meterme en las cuestiones referidas a la Argentina porque, para hablar con absoluta honestidad, estoy en contacto con gente de distintos lugares del espectro. Ya sea con Sebastián Lacunza, editor del Buenos Aires Herald, con el que me tengo que reunir a cenar este jueves, o con el editor de La Nación. No conozco al editor de Clarín, pero sí a bastantes periodistas en Clarín. Daniel Santoro por ejemplo, es un muy buen amigo, lo conozco hace doce años.

Creo que los periodistas, sí lo son, tienen el mismo objetivo: honrar lo que está sucediendo de verdad. Creo que no deberían estar peleando entre ellos, sino perseguir los mismos objetivos. El problema es que hay algunos periodistas que les interesa más bajar su línea, seguir la línea editorial, que informar noticias y eso es todo lo que voy a decir al respecto, porque si no me voy a meter en problemas.

Frente a su decisión de dejar el The Washington Post opina: “yo creo en el periodismo y la decisión más difícil que tomé en mi vida fue irme del Post, porque realmente me pensaba jubilar a los 65 años, pero lo que me ofrecieron era bastante bueno y el futuro se veía muy negro para que yo no decidiera irme. Tenía una vida maravillosa ahí. Llegué a conocer esta parte del mundo de 1982 a través de las crisis económicas, ya que era el corresponsal de economía del The Washington Post para noticias internacionales.

– ¿Cómo ve el futuro del periodismo ante el avance de las tecnologías de la información y la comunicación?

Esta es una muy buena pregunta a la que tengo que responder con un no sé. Si hubiera dado esta charla en 2008 y hubiera tenido que predecir qué es lo que iba a suceder, me hubiera equivocado en un 90 por ciento y el riesgo ahora de que haga una predicción incorrecta es del 100 por ciento.

May 20, 2015 | inicio

Florencia Laura Reinhold Siver tiene 37 años, es médica clínica, está casada y tiene dos hijos. Hasta el 2 de agosto de 2011 ella era María Florencia Lavia, “hija adoptiva” de Juan Carlos Lavia y Susana Marchese. Luego de varios años de buscar su identidad, con la ayuda de Abuelas de Plaza de Mayo, pudo descubrir que sus verdaderos padres eran Marcelo Reinhold y Susana Siver, dos militantes secuestrados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Conoció a sus familiares biológicos, y ahora sus apropiadores deberán ser juzgados por los delitos de Retención y ocultamiento de un menor de diez años; y falsificación de documentos de identidad. “Yo decidí particularmente, que sea la justicia la que decida qué grado de relación tuvieron ellos en todo esto”, dijo la hija de Marcelo y Susana.

El juicio comenzó ayer con la primera audiencia testimonial, en la que declararon primero Florencia, luego sus tíos paternos, Adriana Reinhold y Augusto Reinhold, y por último dos primos de su papá, Marcelo.

Marcelo Reinhold y su mujer Susana Siver fueron secuestrados por un grupo militar en 1977: “El 14 de agosto estábamos preparando la despedida de soltero de un amigo en la casa de mis papás en Haedo, mis padres estaban en Mar del Plata, yo me había ido con mi marido y mi hija un rato antes porque ya era tarde. Después de que nos fuimos, se realizó el operativo. Fue conjunto, entre policías y fuerzas militares. Entraron como diez personas a la casa, dividieron a las mujeres de un lado y a los hombres de otro. Mi hermano en ese momento no estaba, estaba Susana y se la llevaron”, relató Adriana. Susana estaba embarazada, y le habían pronosticado el parto para fines de enero, principios de febrero de 1978.

Augusto Reinhold, hermano de Adriana y tío de Florencia, que estaba en la casa en el momento del operativo, presenció el secuestro de su cuñada: “A cada rato me preguntaban si iba a contar todo lo que sabía de mi hermano, y hablaban entre ellos sobre qué iban hacer conmigo. En ese momento les comunican por la radio que lo habían encontrado a Marcelo por el Centro. Al tener esa noticia, la agarran a Susana y se la llevan, y a mí me dejaron ahí”.

Equipo de fiscales en el juicio por la apropiación de la nieta recuperada número 105, Florencia Laura Reinhold. 19 de Mayo de 2015, Tribunales de Comodoro Py, Ciudad de Buenos Aires.

Años después, las familias Reinhold y Siver pudieron confirmar, por testimonios de sobrevivientes, que Susana y Marcelo habían sido llevados a la ESMA, y que Susana había sido trasladada al Hospital Naval, en donde le practicaron una cesárea y nació Florencia el 15 de enero de 1978: “Yo pude reconstruir que a mi papá lo mataron en noviembre del 77 y a mi mamá la mantuvieron viva hasta que yo nací. Nací por cesárea en el Naval. Por lo que dicen las sobrevivientes, saben la fecha de mi nacimiento porque esa fue la noche, o la madrugada, en que mataron a Norma Arrostito. Por eso recuerdan cuando yo nací, y yo pude recuperar mi fecha de nacimiento. De mi mamá no se sabe más nada desde que me separaron de ella”, contó Florencia, y agregó: “Lo único que sé es que nací el 15 de enero, y fui inscripta como María Florencia Lavia el 7 de febrero, con lo cual supongo que todos esos días los pasé con ella. Sé que me pudo amamantar, sé que estuvo conmigo, hay sobrevivientes que me vieron, que cuentan que ella me apodó Lauchita porque nací de bajo peso. Que estuve con ella los primeros días. Quiero creer que fueron todos esos pero no lo sé”.

A Florencia le dijeron desde pequeña que era “hija adoptada”, pero nunca se cuestionó nada más sobre su origen, hasta que a los 21 años, Juan Carlos Lavia, su “padre de crianza” –así lo llama– le contó parte de su historia, de cómo había sido que había llegado hasta ellos: “Me contó que yo llegué a la familia Lavia a través de un compañero suyo de la guardia, que era un médico militar. Me preguntó si yo sabía quiénes eran las Abuelas de Plaza de Mayo. Básicamente me dijo que él creía que había una gran posibilidad de que yo fuera hija de desaparecidos, y que si yo alguna vez necesitaba armar mi historia completa, que empezara por ahí”.

Lavia era médico cirujano y hacia guardias en el sanatorio de la Unión Obrera Metalúrigica junto con Aldo Clemente Chiappe, médico militar que le entregó a la beba y que, según Lavia, le había afirmado que la niña había sido abandonada en el Hospital Naval de La Plata. Lavia y su mujer Susana habían intentado tener hijos, y no lo habían conseguido, por lo que les habían recomendado la adopción. Juan Carlos, en su declaración escrita del año 2012 relató: “Quedamos en encontrarnos en un lugar en la zona de Belgrano, y en la calle me entregó a la niña. Estaba vestida y envuelta con algo. Yo estaba con mi esposa y ella se había quedado en el auto. Volví al auto con la bebita y de ahí nos fuimos para nuestra casa. Era una beba que podía tener unos 15 o 20 días, menos de un mes. En cuanto a la inscripción, yo tengo un amigo que era obstetra y le pedí si me hacia el certificado de nacimiento. El es el doctor Francisco Vicente De Luca. Me lo hizo y con eso la anoté”.

Adriana Reinhold, junto a su hija en los Tribunales de Comodoro Py, instantes antes de declarar en el juicio por la apropiación de su sobrina Florencia Reinhold Siver.

El doctor De Luca también se encuentra imputado en el juicio por el delito de “falsificación y alteración de documentación civil”. En su declaración, también escrita en el año 2012, el médico se justificó y alegó: “Nos pareció que el modo utilizado era el mejor, el más rápido y que no había otro. Que yo recuerde ni se hablo el tema de una adopción legal, es más, no sé si se hubiera podido hacer en ese momento y ahora creo que tampoco”.

Durante su adolescencia, Florencia evadió la búsqueda de su identidad. Por miedo, postergó su proceso hasta que quedó embarazada de su primer hijo: “La idea de mi madre posiblemente embarazada de mí en una situación de tortura, o de lo que fuera que hubiera vivido en el embarazo. Cada momento del embarazo me relacionaba a mi madre. Entonces, de a poco fue como gestando algo que nunca más volvió a la normalidad para mí, porque nunca más pude dejar de pensar en eso. Y obviamente el nacimiento de mi hijo hizo eclosión en todo, porque la sensación de tener a mi hijo y sentir, dios mío si me lo sacan yo me muero, me hizo un boom en la cabeza. Ahí empezó, en realidad, un momento mucho más angustiante para mí porque ahí sí tomaba conciencia, primero de que yo necesitaba saber”.

Luego del nacimiento su hijo, comenzó terapia y por consejo de la psicóloga, se acercó a Abuelas para averiguar, pero nuevamente abandonó la búsqueda por miedo, prolongando la espera hasta el 2011. Al año de nacer su segunda hija, Florencia recibió el llamado del equipo de investigación investigación de Abuelas de Plaza de Mayo que la incentivó a terminar de completar su historia, por lo que se realizó el análisis de ADN que finalmente dio positivo. “La verdad es que mi sensación de deseo de saber, y mi deseo de proteger, chocaban permanentemente”, contó Florencia al referirse al tiempo en el que tenía temor de saber su historia, y además temor por desproteger a Lavia y Marchese.

Por otro lado, Adriana Reinhold relató su historia desde el otro lado, la espera y la incertidumbre cotidiana y el trabajo desde Abuelas con toda la familia para encontrar a la hija de Susana y Marcelo. “Era tratar de reconocer su cara por todos lados”, describió Adriana.

El 2 de agosto de 2011, Estela de Carlotto la llamó para confirmarle que habían encontrado a su sobrina. Adriana contó cómo fue ese día de la restitución: “Ahí me agarró un ataque y Estela me dijo, cuando te tranquilices, venite para Abuelas. Y como trabajo relativamente cerca, fui enseguida. Me dio como risa y llanto todo junto, llamé a mis hijos, a mi hermano que estaba en Misiones, a una amiga. Y nos quedamos esperando pero al final ese día no la vimos a ella. El encuentro fue al día siguiente. Fuimos volando y cuando llegamos ya estaba Florencia ahí con Cristian, su marido, esperando, me emociona cada vez que lo recuerdo, verla ahí parada, yo vi la cara de mi hermano, el color de pelo de su mamá. Los rulos nuestros, los rulos Reinhold. Ella lo primero que hizo fue abrazarme y tocarme los rulos, y me dijo: ahora entiendo. Después nos sentamos ahí a charlar, fue un encuentro mucho mejor de lo que alguna vez me había imaginado. Ella me acariciaba, y yo la acariciaba a ella. Teníamos las fotos de mi hermano y mi cuñada ahí mientras hablábamos”.

Luego continuó: “El vínculo es difícil, pienso yo, más para ella que para nosotros. Porque nosotros ya sabíamos de su existencia. Pero no es lo mismo hacer un reencuentro con un familiar cuando tiene 10, 15 años, que cuando tiene 33 y tiene ya una familia propia, esposo e hijos, una formación y todo. Es como un vínculo de marcha y contra marcha, yo lo llamo dificultoso por eso. Hay que respetar los tiempos de cada uno, y a veces es difícil pensar que estos chicos necesitan un tiempo que a veces uno no lo tiene, y lo tenés que ir aprendiendo en la marcha” relató Adriana.

Adriana no cree en el desconocimiento del matrimonio Lavia Marchese sobre los orígenes de Florencia al inscribirla como hija propia, pero a pesar de esto, Florencia mantiene una buena relación con ambas partes: “Yo me identifico con Florencia, lo internalicé y no me siento de otra manera. Yo me llamaba María Florencia, y María la verdad que no me significaba nada. Y Laura fue significativo desde que supe que mi mamá me nombró así. Entonces un poco en conmemoración a eso y en hacerle honor a su deseo, unifiqué. Porque en parte eso soy hoy en día, dos historias en una. La que traigo de estos 37 años, y el deseo de mis padres que no pudieron concretar. Entonces decidí llamarme Florencia Laura.

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable? – ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?

– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?