Jun 2, 2015 | Entrevistas

A comienzos del siglo XXI comienza a vivirse un proceso de transformación de los grandes indicadores sociales de los años noventa generando nuevas preocupaciones. En el marco de estas inquietudes comenzó a trabajar el equipo de investigadores consagrados, docentes y profesionales multidisciplinarios que hoy forman parte del equipo organizador del Seminario Internacional de Desigualdad y Movilidad Social en América Latina. Entre ellos Eduardo Chávez, Doctor en Ciencias Sociales e investigador del Instituto Gino Germani (IIGG) forma parte del corazón de este evento.

Con el objetivo de estudiar nuevas problemáticas que pudieran convertirse en tema de agenda académica y política comenzaron a reactualizar los debates y a involucrar a instituciones de toda Latinoamérica.

-¿Cuál es el principal desafío respecto a la desigualdad social que se vive en los países de América latina?

-El principal desafío tiene que ver con la distribución material de recursos que está asociado al fortalecimiento institucional, debido a que se encuentran mayores niveles de desigualdad en aquellos lugares donde hay determinados actores sociales que son más débiles en términos institucionales. Es decir, que no cuentan con un respaldo que les permita establecer pautas de confrontación que les den beneficios.

-¿Cómo se aplicaría esto al caso argentino?

-En el caso argentino, por ejemplo, hoy vivimos un período de paritarias. Las paritarias están instaladas y hasta se ha formado un sentido común sobre su existencia. Hace diez años atrás esto no existía. Se negocia con sindicatos fuertes que ponen sobre la mesa elementos que le permiten sacar mayor o menor tajada del proceso distributivo. Es decir, que le arrancan ya sea al Estado o al mundo empresarial porcentajes que no licuen los ingresos de acuerdo al proceso inflacionario. Por ende, queda claro que, en este proceso también se involucra la capacidad de negociación institucional de los sindicatos que defienden al más débil de esa demanda que es el trabajador.

-¿Qué mecanismos influyen en las condiciones de desigualdad?

-No son fáciles de observar. No solo la diferencia en el salario genera desigualdad sino también las condiciones institucionales que permiten que esa desigualdad persista, los niveles de tolerancia social de la desigualdad, los elementos que inciden en las valoraciones sociales como el prejuicio y la discriminación por ejemplo sobre los migrantes, determinado color de piel, género o discapacidad física. En muchos casos, en términos valorativos, aparecen como un elemento que jerarquiza roles e incide en los procesos distributivos.

Eduardo Chávez Molina en plena entrevista.

-¿Qué efecto generan las paritarias sobre a la desigualdad?

-Las paritarias estratifican determinados ingresos y achatan la desigualdad dentro del mundo de asalariados agremiados debido a que se dan en un marco de negociación. En el mundo de los asalariados los que negocian sus paritarias, son los trabajadores protegidos: es decir, el Estado regula la relación capital-trabajo. Por otra parte, en el mundo de los asalariados desprotegidos, informales o cuenta propias informales, su salario va a depender del propietario que le quiera aumentar el salario o de su capacidad productiva. Sin embargo, los salarios en Argentina no aumentan por productividad sino por inflación y por ende, hay sectores que le ganan a la inflación, que la empatan o que pierden frente a ella.

-¿Cuál es el factor principal que explica el grado de institucionalidad de las reglas económicas en los países de América Latina en el siglo XXI: el Estado o el mercado?

-Es el Estado, que orienta las intervenciones. No solo en Argentina sino también en Brasil el Estado ha generado fuertes políticas de regulación. En Chile en mayor o menor medida ha avanzado hacia un proceso similar. Por otra parte, también en países como Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador en donde, la fuerte impronta del Estado ha llevado a modificaciones sustantivas.

-¿Cuáles son esas modificaciones?

La protección. Hace ocho años atrás un gran porcentaje de la población no tenía forma de generar ingresos y hoy está asegurada vía transferencias. Además, la protección sobre nuestros ancianos que hoy saben que al llegar a los 65 años van a poder jubilarse. Puede considerarse un ingreso mayor, menor o al borde de la línea de pobreza pero antes no lo tenían y es un cambio. Otro gran cambio es la capacidad que tiene el Estado para regular la relación capital-trabajo y las paritarias son una expresión de esto.

-¿Qué efectos han tenido estos cambios en la estructura de clases?

Es paradójico porque la estructura de clases no se ha modificado sustantivamente, es decir que los sectores medios que refieren a empleos de servicios no manual se han mantenido relativamente estables, ha mejorado algunos puntos la clase trabajadora industrial y existe un fuerte componente de clase trabajadora industrial no protegida y cuenta propias informales.

-¿Cómo es la situación de otros países como Venezuela, por ejemplo, en términos redistributivos?

-Es muy similar al caso argentino y en términos de contención de la disparidad de desigualdad, pero lo que tiene de trasfondo es un gran proceso de tensión socio-política producto de los procesos redistributivos.

«Hace ocho años atrás un gran porcentaje de la población no tenía forma de generar ingresos y hoy está asegurada vía transferencias. Además, la protección sobre nuestros ancianos que hoy saben que al llegar a los 65 años van a poder jubilarse», dice Eduardo Chávez Molina.

-Pero, el ciudadano venezolano común en el día a día, no puede ir al supermercado a comprar productos de la canasta básica. Se ve afectado por el desabastecimiento y por la regulación que se está aplicando sobre la compra de alimentos. ¿Esto genera que no pueda ver satisfechas sus necesidades básicas y por ende, mayor desigualdad?

-Me recuerda mucho al modelo Chileno de la Unidad Popular que produjo posteriormente el golpe de Estado. La particularidad del caso venezolano es que no tiene una producción de alimentos propia. Venezuela históricamente nunca produjo alimentos lo cual genera la necesidad de la divisa para comprarlos por decisiones políticas no solo del gobierno actual si no de gobiernos anteriores que apostaron a la reventa petrolera lo que lleva a que todos los alimentos se importen. Y las experiencias de producción de alimentos propios han fracasado o son débiles. Un país que no produce alimentos sumado a la tensión social que genera la distribución obviamente provoca dificultades. Todo proceso distributivo genera tensión social.

-¿Actualmente cuál es la principal tensión en Argentina respecto a procesos distributivos?

-En el mundo sindical el principal conflicto es el impuesto a las ganancias porque corroe los ingresos más altos alcanzados en las paritarias. En el mundo empresarial, por un lado, son las restricciones de la localización de ganancias en el exterior con el control del dólar que evita que una empresa nacional o internacional localice sus ganancias en el exterior. Por otro lado, la gran tensión de los grupos empresarios son los grandes salarios que le arrancan los trabajadores con las paritarias.

-¿Cuál es la principal relación entre desigualdad y movilidad social?

-La desigualdad no siempre va acompañada de la movilidad. Si se achican ciertos elementos de desigualdad que no solo tengan que ver con ingresos sino también con oportunidades e igualdad de condiciones se puede seguir avanzando en los procesos de desigualdad. Por ejemplo, si no se dan becas para que un pibe vaya a la universidad, se pueda comprar apuntes, vaya al bar y se compre un café con leche y medialunas para que pueda estar alimentado cuando tenga hambre y llegue a su casa y tenga una cama para dormir, no me va a servir de nada solo tener la universidad abierta. Por ende hay que abogar por igualdad de condiciones y de esta forma se produce un proceso de movilidad. Cambiar de posición social no siempre implica una mejora en la vida, lo que uno tiene que procurar es que todo proceso de movilidad ya sea si me quedo, heredo o mejoro conlleve mejores condiciones de vida.

-¿En qué medida las problemáticas de desigualdad y movilidad social afectan a las democracias de Latinoamérica?

-Las afectan profundamente. La desigualdad afecta principalmente a la legitimidad de la democracia. Cuando el mundo empresarial y político conjuga sus espacios de poder en detrimento de amplios sectores de la población deslegitima la democracia. En Chile se dio una de las experiencias menos conocidas en el continente que fue el gobierno de los empresarios. Por primera vez en el continente los empresarios gobernaron. Todos. Las empresas más importantes de América latina como LAN, empresas médicas privadas, Retail, el principal dueño de supermercados, ocuparon cargos ministeriales. Una desigualdad que ya existente encarnada en ese proceso genera mayor deslegitimidad. Ojo: Argentina tal vez no esté ausente en el futuro de esos procesos porque obviamente la desigualdad deslegitima. Mientras más políticas de desigualdad se generen la tensión se incrementa porque los que no tienen quieren y los que tienen no quieren ceder.

La movilidad al contrario está muy emparentada con la democracia porque todos nos consideramos capaces y expertos en nuestros temas específicos y queremos que la sociedad nos retribuya en torno a eso. Con retribución me refiero no solamente a dinero sino también a reconocimiento y prestigio.

-¿Cuál es el principal desafío a futuro?

-Que la desigualdad sea parte de la agenda política. De esta forma puede ser mediatizado a través de la intervención. Además, ver cuáles son las condiciones estructurantes de la desigualdad en Latinoamérica, utilizar los instrumentos adecuados para medir la desigualdad y trabajar sobre la legitimidad de las instituciones que captan datos.

Jun 2, 2015 | destacadas

A principio de año, durante los primeros días de clase, en el Centro Educativo Isauro Arancibia los maestros empezaron a preocuparse ante la ausencia de Robertito –como lo llamaban–. Cuando le preguntaron a algunos de sus compañeros, por qué Roberto Autero no estaba yendo a la escuela, ellos respondieron que había muerto en la calle. Los maestros decidieron averiguar más sobre lo que había pasado, y finalmente supieron que lo había matado un policía de la Metropolitana.

“Nadie lo vio, nadie lo denunció, no tuvo repercusión. Sabíamos que estaba muerto pero no sabíamos exactamente qué había pasado”, contó Lila Wolman, una de las maestras. “Pedimos ayuda a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y a legisladores, que se ocuparon de averiguar en qué juzgado estaba la causa, y qué decía. Gracias a eso supimos los detalles de lo que había pasado”, agregó la directora del Centro, Susana Reyes.

En la madrugada del pasado 7 de febrero, Roberto Autero se encontraba con otros amigos en el Parque Rivadavia. Estaban cerca de un auto, cuando Sebastián Ezequiel Torres, policía de la Metropolitana, los vio y les dio el alto. Tras el grito, los chicos corrieron, el policía disparó y mató a Roberto. “El policía dice que le disparó defendiéndose porque él le quiso tirar, pero en realidad la autopsia desmiente esto, porque dice que la bala entró por la nuca y salió por la frente. O sea, nunca le pudo tirar de frente, le tiro de espalda y a cincuenta metros”, aclaró la directora.

Roberto tenía 16 años, era el menor de cuatro hermanos y vivía en la calle; iba al colegio Arancibia desde los 9 años. “Tenía una situación familiar muy complicada. El papá vive en la villa, y la mamá, que vivía en la calle con él, murió hace dos años, eso fue peor todavía”, comentó Wolman.

Acto del 25 de mayo en el Centro Educativo Isauro Arancibia.

La escuela funciona para muchos de los alumnos como casa y como familia. Los maestros intentan que los niños y jóvenes en situación de calle pasen ahí la mayor parte del tiempo: desde las nueve de la mañana hasta la una del mediodía tienen clases, durante la tarde tienen talleres en contra turno, y al día siguiente los maestros esperan que los chicos vuelvan. “Lo que pasó con Robertito es lo que le pasa a todos los pibes que están acá, los 200 pibes que vienen al Isauro son pibes que han circulado en la calle desde muy chicos”, dijo Wolman, y continuó: “Cuando Robertito empezó a venir a la escuela, lo trajeron de un hogar en el que estaba viviendo, llegaba tarde, venía todos los días con una capucha, y se acostaba en el banco con la cabeza sobre los brazos. Estuvimos meses con él a upa para que pudiera sacar el cuaderno y ponerse a escribir”.

Ambas maestras hacían hincapié en lo terrible del asesinato de Roberto, en que el hecho quita importancia sobre la duda de qué estaba haciendo el grupo de chicos cerca del auto, y resalta el abuso de la fuerza policial. Además, el silencio de los medios de comunicación: “No es noticia que a un pibe pobre lo mate la policía, por eso no queremos poner el acento en si estaba robando, o qué era lo que estaba haciendo, no importa lo que esté haciendo. Hay muchos que mueren porque están hechos pomada por el paco, a nosotros se nos suicidaron pibes, todo eso tampoco es noticia”, sostuvo Reyes y agregó: “Nosotros consideramos que tenemos que protegerlos, que tenemos que defenderlos, enseñarles que tienen que luchar por la justicia. Porque estos pibes están abandonados, quién puede estar más inseguro que un chico que vive en la calle. No hay que naturalizar que matan un pibe y ya está, lo mataron, otro más que se murió. Los pibes no se imaginan su vida más allá de los 30 años”.

El jueves pasado, para el festejo del 25 de mayo, en “el Isauro” organizaron un acto en el que el homenaje se dividió en dos: por un lado la celebración histórica, y por otro el recuerdo de Roberto. En la esquina de Paseo Colón y Cochabamba –donde se encuentra la escuela– cerraron las calles para dar lugar a las voces de alumnos y maestros, que reivindicaron y defendieron su escuela. Entre presentaciones, música, una radio abierta y espontánea, locro y mensajes de ánimo sobre las paredes, todos apoyaron la investigación en la causa de Robertito.

Susana Reyes, directora del Isauro Arancibia, durante el acto del 25 de mayo.

Otro motivo para celebrar era la victoria que consiguieron en el Isauro, al evitar que el Gobierno de la Ciudad derrumbe el edificio de la escuela. Durante el año pasado maestros y alumnos se enfrentaron al peligro de quedarse sin su espacio cotidiano, cuando el Gobierno dispuso que por allí iba a pasar el futuro Metrobús, y el edificio entorpecía el camino. Gracias a los reclamos intensos, y el apoyo, lograron que el plan no se lleve a cabo.

Uno de los legisladores que apoya al centro educativo, y que presentó el pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que se profundice la investigación, es Pablo Ferreyra. Ferreyra estuvo presente en el acto, y en conversación con los alumnos que hacían una radio abierta, dijo con respecto al avance de la causa: “La causa de Robertito no hubiese tenido la visibilización que tiene ahora, sin el empuje de los docentes, de Susana Reyes y de los pibes. En el Isauro no hubiésemos tenido nunca la posibilidad de que la causa pase de ser un enfrentamiento, como lo quiere vender siempre la policía, a que ahora se empiece a investigar un homicidio. Que la Secretaría de Derechos Humanos esté tomando parte de la querella también. Y Roberto en otra institución capaz era un banco vacio, acá, acostumbrados a los bancos vacios, acostumbrados a perder pibes -porque no es la primera vez que la Policía mata un pibe que viene al Isauro- acá ese agujero se hizo una mancha para la Metropolitana. Hoy es una mancha más que tiene la Metropolitana”.

Jun 2, 2015 | destacadas

Las comunidades originarias de la provincia de Formosa -Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé-, nucleadas en la organización Qo.Pi.Wi.Ni Lafwetes, padecen desde hace más de cinco siglos la usurpación de sus tierras y el intento sistemático de borrar su identidad cultural por parte de colonizadores, usurpadores y gobiernos de turno, a pesar de la existencia de principios constitucionales y declaraciones internacionales sobre derechos indígenas.

Ya a fines de 2010, y durante más de cuatro meses, acamparon en el mismo lugar que hoy -entre 9 de Julio y Avenida de Mayo- ante el desalojo violento que padecieron en su comunidad por parte del gobierno provincial formoseño, que ocasionó la muerte de dos de sus hermanos. “El 23 de noviembre de 2010 nos desalojaron a tiros, tratándonos como terroristas o asesinos”, relata Irinero Latranki, asambleísta Qom de la Comunidad La Primavera, departamento de Pilcomayo, dentro de la zona de Laguna Blanca.

Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 21 de abril de 2011 medidas cautelares que obligaron al Estado a proteger a los miembros de la comunidad La Primavera. Frente a esta medida, Sebastián Demichelli, director de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del área de Pueblos Originarios, afirmó que el Estado Nacional viene asignando recursos por más de 20 millones de pesos en la seguridad de la comunidad, a cargo de la Gendarmería Nacional.

Acampe QoPiWiNi en Av. de Mayo y 9 de Julio, Ciudad de Buenos Aires.

Lo que motivó el regreso de estas comunidades a Buenos Aires fue la construcción de un complejo de viviendas por parte de los gobiernos provincial y nacional, sin la respectiva consulta previa ni la aclaración de quiénes serían los beneficiarios. Jorge Palomo, Wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo) y asambleísta de la comunidad, asegura: “No nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Es como llegar a la casa de alguien y no golpear la puerta, lo primero que se hace es pedir permiso”.

La carpa, celeste y blanca, se impone bajo el Monumento al Quijote en plena 9 de Julio. A lo ancho despliegan un cartel donde se lee: “Devolución de nuestro territorio, ¡Basta de persecución!”, así como, en carteles más pequeños hechos a mano: “Apóyanos con tu firma para la aplicación y garantización de nuestros derechos constitucionales”. Se refieren a: educación, salud, vivienda y, sobretodo, la garantía sobre la propiedad de sus tierras. Esta medida de fuerza acaba de cumplir 100 días y lo que reclaman es el diálogo con los tres poderes del Estado, dado que el gobierno provincial no les da solución.

Ante esto, Demichelli responde que el problema principal es la falta de comunicación que existe entre el gobierno provincial y la comunidad, pues es competencia de ellos solucionar dichos temas y el gobierno nacional sólo sirve de mediador.

Pedido de colaboración en el acampe QoPiWiNi de Av. de Mayo y 9 de Julio.

Félix Díaz, principal líder de la comunidad Potae Napocna Navogoh (conocida como La Primavera), militante y referente de los Qom, comenta: “La única manera para destrabar este conflicto es dialogando con las autoridades que tienen competencia en el tema, por eso he elevado nota a la Presidencia de la Nación, a la Cámara Legislativa, y a la Corte Suprema para que el Estado garantice la aplicación de los derechos constitucionales”.

Díaz afirma que los derechos indígenas no son respetados por ninguna autoridad a pesar de la lucha y resistencia de las comunidades y que el Estado, lo único que hace ante esta situación, es mentir: “Han muerto muchos hermanos por causa de esta lucha y no podemos negociar, los derechos no se negocian, no se venden, no se manipulan, los derechos son reglas de la vida y hay que respetarlos”.

Ante esta situación, su principal herramienta de lucha es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que expresa: “Corresponde al Congreso: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Territorio

El mayor problema que tienen estas comunidades es el tema de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra. Díaz declara: “Reclamamos nuestros derechos porque no hay ninguna garantía jurídica que diga que el territorio es nuestro. Esto es fundamental, porque ahí está la riqueza de los pueblos originarios, su historia, su espiritualidad, su medicina, el alimento que no tiene vencimiento, los recursos naturales que hemos sustentado siempre”.

Asimismo explica que al no tener la garantía de la propiedad de la tierra, se genera un proceso de empobrecimiento: “No podemos desarrollar nuestra identidad cultural, tenemos que ir al campo ajeno y ahí nos meten balazo”.

Esta situación es la que viven alrededor de 850 familias, unas 5000 personas entre niños y ancianos. Según Díaz: “Tenemos una superficie de 5187 hectáreas de tierra, pero la realidad de esa cantidad, es que sólo tenemos 3350 porque el resto se lo quedó el gobierno provincial, el Parque Nacional Río Pilcomayo y la Universidad Nacional de Formosa (UNAF)”.

El Qom Latranki, afirma en este sentido: “Todos los gobiernos usaron métodos muy suaves para desalojarnos, achicándonos el territorio. En el año 1940, el territorio aborigen era de 10 mil hectáreas y con cada gobierno nos van reduciendo de a poco”.

Por su parte, Díaz afirma que el Estado intenta despojarlos de sus tierras con herramientas jurídicas para que no puedan reclamar. Es el caso de la Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), adjudicación de tierras y planes de educación, salud y vivienda, promulgada el 8 de noviembre de 1985. Denuncia que el INAI está muy en contra de los pueblos originarios, porque el organismo “fue designado por el mismo Estado provincial y no puede responder a los requerimientos del pueblo indígena porque no fue electo por nosotros”. Díaz se refiere al artículo 5 de esa Ley, que resuelve: “El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley”. Y explica: “Para nosotros es algo negativo, porque la mayoría de los líderes indígenas pensamos como indígenas y no como partido político, y por ello nos tildan de antidemocráticos u opositores”.

La mencionada Ley, en su artículo 13 dice: “El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad”. Según Díaz, el Estado los obliga así a abandonarlas, inundando sus campos para que se retiren a terrenos más altos y luego cercarlos: “Esas leyes contradicen la política de protección y respeto hacia el pueblo indígena”.

Pone como ejemplo lo que ocurre con el Parque Nacional Río Pilcomayo: “Hemos reservado un espacio donde está la Laguna Blanca, hoy en manos del Parque. Al no estar viviendo en el lugar, nos dicen que no lo estamos ocupando. Sin embargo, es muy contradictorio que el Estado garantice la ocupación tradicional de las tierras (…) Usa los códigos civiles para ajustar la falencia que ellos cometen en contra de los pueblos indígenas cuando nos despojan de los recursos naturales con la empresa petrolera, minera, sojera o turística”.

Una de las consecuencias de esta situación es el impedimento que tienen para realizar actividades dentro de su territorio como la pesca, la caza y la recolección: “Seguimos ocupando ese espacio físico a pesar de la prohibición. Buscamos materia prima a pesar de que el Parque nos sanciona con multas cuando nos encuentra desarrollando nuestra economía, porque dice que eso se ha convertido en un área de conservación a través de una Ley de Parque Nacional”. Se refiere a la Ley 14.073, promulgada el 17 de Octubre de 1951.

Ropas y productos en el acampe QoPiWiNi en plena ciudad.

En este estado de cosas, Díaz afirma que hay un quiebre social entre el pueblo indígena y la sociedad blanca y que el indígena se ve debilitado al no poder acceder a los recursos naturales que necesitan para vivir como el alimento, el agua, la leña y la medicina: “Al no tener medicina ancestral, ¿dónde tenés que ir? a los Municipios, a los hospitales. Sólo te dan una receta si te reconocen como aliado del partido político que gobierna, sino no te dan los remedios, es toda una negociación. Entonces, es ahí donde se ejerce la presión contra los miembros de la comunidad para que dejen de ser indígenas y sean parte de la sociedad civil”.

En un informe realizado por el Estado nacional, acerca de la situación de la comunidad La Primavera, se afirma que el programa “Médicos Comunitarios” relevó que la comunidad Qom cuenta con consultorios médicos incluyendo uno de tipo odontológico, y una ambulancia. Una enfermera, un médico, un agente sanitario indígena, y un chofer perteneciente a la misma comunidad. Asimismo los niños que asisten a la escuela poseen la totalidad de las vacunas y todos cuentan con los controles médicos correspondientes.

La discriminación que padecen estas comunidades en las escuelas es otro de los grandes problemas, según denuncia Díaz: “La mayoría de los hijos de las mujeres indígenas no van a la escuela por discriminación o por mala alimentación (…) cuando finaliza el año, al chico lo hacen pasar de grado sin tener la más mínima noción de qué es la matemática, la geografía o la historia. El chico no sabe absolutamente nada”.

A modo de ejemplo relata la situación que tuvo que padecer la hija de uno de sus sobrinos que es discapacitada: “¿Qué hizo la maestra ante la presencia de una niña muy inquieta? La ató a la silla con una sábana y la encerró un día entero en la escuela para que aprenda a respetar a la maestra”. Y reflexiona: “Una maestra especial que está designada para controlar esa conducta del chico discapacitado no puede hacer eso, pero en Formosa lo hacen. Cuando vos lo denuncias, está el delegado zonal, el delegado departamental, el ministerio de Educación, toda una cadena. Pero tiene que estar avalado por el director, pero los directores no pueden hacer nada porque fueron designados políticamente por méritos o por curriculares”.

Afirma que esto no se trata de un conflicto que ocurre sólo en Formosa sino que es un problema nacional. Expresa que en la provincia del Chaco a pesar de haber acceso a la educación para los Qom, los Wichí y los Mocovíes, “cuando llegan a ser profesionales, no tienen trabajo porque las escuelas que no son indígenas no quieren tomar a uno como maestro para enseñar a los criollos, por discriminación o por racismo”.

Vivienda

Si bien se están construyendo grandes complejos en su comunidad, el asambleísta Qom Irineo denuncia que esas viviendas no son para todos, sino sólo para algunas familias: “Sólo un sector tiene acceso porque acompañan a los punteros políticos, son los aborígenes mismos que trabajan para el gobierno”. A su vez exige que el gobernador Gildo Insfrán haga todas las viviendas sin excluir a nadie.

El líder Díaz expresa además que esta situación se ve reflejada en los acampes al interior de la propia comunidad: “El gobierno nos apoya pero no de acuerdo a la necesidad de la gente. Te doy esto pero tienes que ser parte del partido sino, no te dan nada. Los que nos oponemos estamos acampando”.

Demichelli desmiente esta afirmación y expresa que el gobierno nacional ha transferido grandes cantidades de dinero hacia la provincia, las cuales se vienen incrementando desde el año 2003 a la fecha y pone como ejemplo uno de los informes del Estado Nacional:

“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación transfirió a la Provincia de Formosa en concepto de inversión social para el año 2012 un total de $1.100.966.731”.

“Por su parte el Ministerio de Salud de la Nación realizó transferencias a la Provincia en el año 2012 por un total de $ 135.541.681, lo que implica un 82 % más que en 2011”.

Niños jugando en el acampe QoPiWiNi.

Estado y comunidad

Hay una ruptura entre las declaraciones de principios y las leyes y la efectiva aplicación de las mismas, entre la lógica estatal y la indígena, entre el derecho natural y positivo. Dos miradas contrapuestas que requieren de una solución efectiva e inmediata.

El wichí Jorge Palomo declara que hay dos formas muy distintas de mirar este problema: “La imposición occidental de la gente blanca y nuestra mirada con respecto al territorio (…) La lógica occidental sólo quiere apropiarse de los recursos naturales para hacer negocios. Detrás de esa forma de trabajar hay intereses económicos, mientras que el indígena nunca pensará así, el indígena siempre valorará la tierra”.

La cuestión de la propiedad de la tierra es la piedra angular de todo este conflicto ya que: “El interés del indígena siempre estará en el tema del territorio porque ahí está nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra identidad, nuestra lengua, todo”, concluye Palomo.

Para Díaz, este conflicto no es tan difícil de resolver porque el Estado cuenta con todas las herramientas necesarias para hacerlo, lo que le falta según expresa es la voluntad política: “Eso es lo que tiene que hacer el Estado, tener la voluntad política porque cuando existe, es el mecanismo más adecuado de resolver este problema”.

Según el líder Qom, hasta hoy no ha habido respuestas concretas por parte de los tres poderes del Estado. Los líderes indígenas expresan que acamparán hasta que su pedido de diálogo sea escuchado y hasta que sus derechos básicos y elementales sean reconocidos como corresponde a cualquier ciudadano argentino. “Si el Estado argentino atendiera a nuestro reclamo podríamos volver a nuestra casa”, manifiesta Díaz.

«Arde la Pacha, llora su pueblo», uno de los lemas de la comunidad

Sin embargo, Demichelli comenta que no es verdad que el Poder Ejecutivo no los atienda, pues tanto el Presidente del INAI como el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, los recibieron muchas veces: “Incluso han hablado por teléfono hasta altas horas de la noche, para intentar llegar a una solución”, asegura. Afirma que la última vez, le propusieron una reunión con los punteos de sus reclamos en la provincia de Formosa con la presencia de Fresneda y el Presidente del INAI a fines de armar un programa de trabajo. El único requisito que le pedían era el levantamiento del corte. Sostiene que Díaz se negó, pues exigía la presencia de las autoridades de la provincia. “Ahí Félix Díaz, no tenía mucho interés en que se resuelva el conflicto, sino plantear una cuestión política”.

Palomo, el líder Wichí, reflexiona al respecto de sus reclamos: “¿Qué hacer como indígena frente a esta situación? Como dicen nuestros abuelos, hay una carrera entre el blanco y el negro y cada uno defenderá su color. La pregunta sería: ¿Cuál es la salida de eso? ¿Cómo se llega a una conciliación?”

Y concluye: “Nosotros más allá de hablar otro idioma y tener otra piel, somos seres humanos. Tenemos dos manos y dos pies, somos iguales a todos los demás, lo que nos diferencia es nuestro modo de pensar, nuestra cultura”.

| LEYES Y DECLARACIONES DE PRINCIPIOS CON LAS QUE CUENTAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS |

AÑO DE CREACIÓN |

| Ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes |

8 de noviembre de 1985 |

| Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales |

7 de junio de 1989 |

| Artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina |

15 de diciembre de 1994 |

| Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada en Nueva York durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. |

13 de septiembre de 2007 |

May 27, 2015 | destacadas

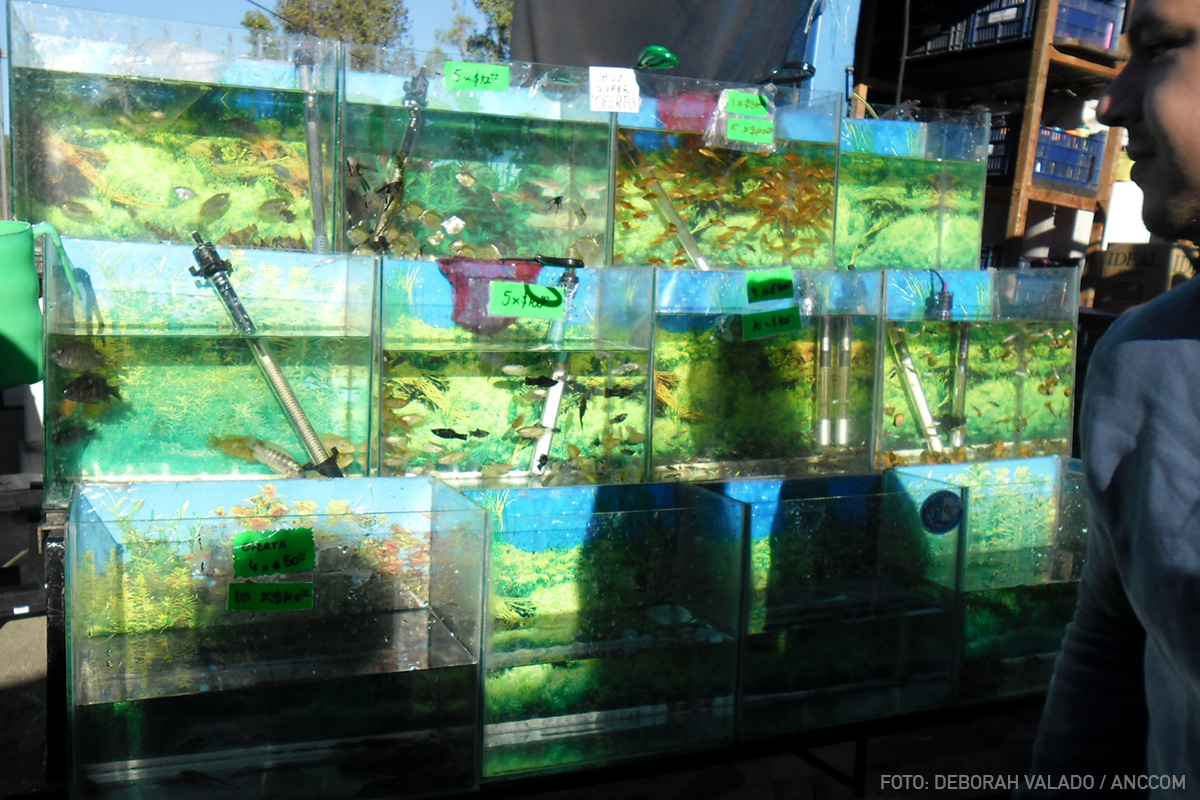

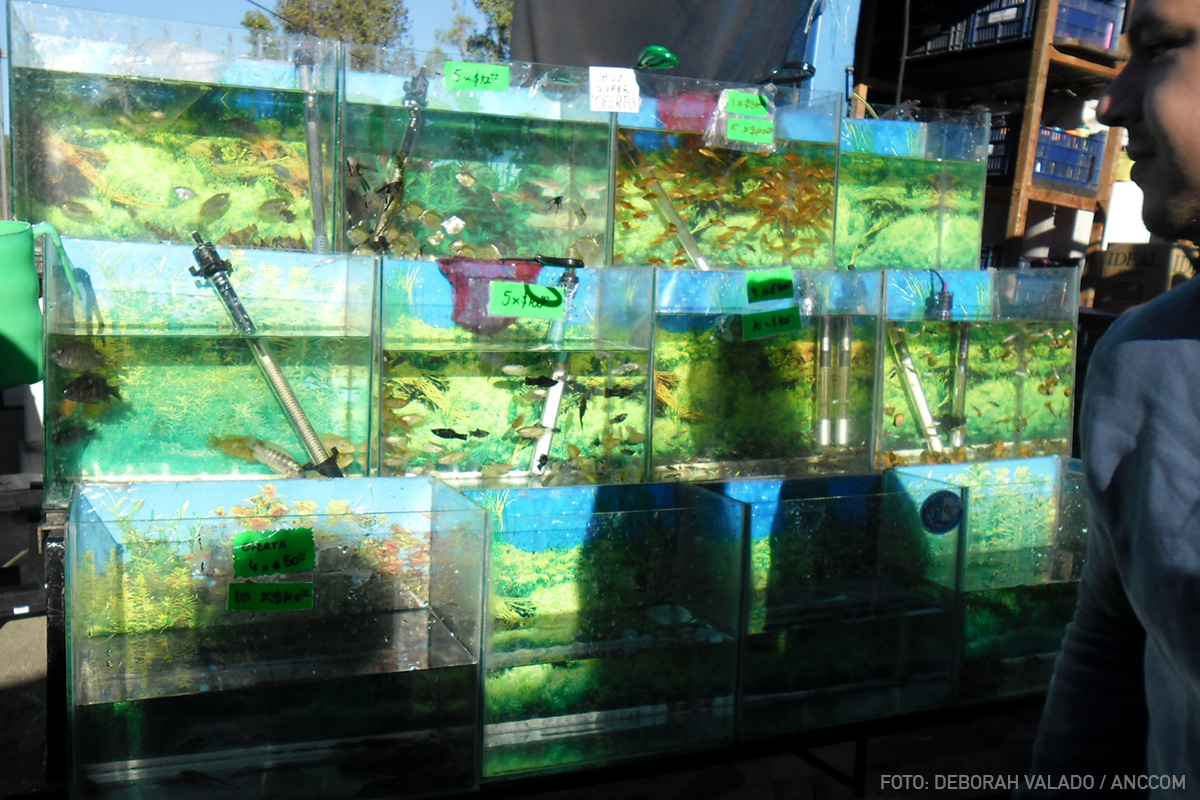

Parado en el fondo de su gacebo, de espaldas a los visitantes que recorren la feria de pájaros de Villa Domínico, el puestero destapa una bolsa de plástico cubierta con un pequeño rectángulo de cartón y exhibe, orgulloso, un jilguero enjaulado. La exhibición es rápida y cautelosa. El puestero observa unos segundos al pájaro –un cuerpo amarillo del tamaño de un puño, la cabeza cubierta por una capucha negra-, lo mira sacudirse frenéticamente dentro de la jaula de madera, después barre la vista por encima de su hombro y, al final, cuando el comprador ocasional ya ha visto suficiente, vuelve a cubrir el paquete. No vaya a ser cosa que alguien se entere.

A pesar de las fiscalizaciones realizadas en abril y de los allanamientos efectuados en diciembre pasado, en donde se secuestraron unas 200 aves de distintas especies, la feria de pájaros de Villa Dominico sigue recibiendo denuncias de asociaciones ecologistas por maltrato y comercio ilegal de animales exóticos en algunos de sus puestos. Los vendedores, por su parte, se defienden y aseguran que la actividad que realizan es legal, que los animales son sometidos a los cuidados necesarios y provienen de criaderos habilitados y que, más allá de algunos casos aislados, la venta de especies silvestres ha quedado en el pasado.

-¿Cuánto?

-4 gambas.

-¡¿4 gambas?!

-Sí, es un cabecita negra. Lo cacé en Madariaga, una belleza. Mirá que algunos pueden pedirte hasta 2 lucas.

El puestero, un hombre bajo y descuidado, de unos cincuenta años, vestido de jogging, polar y un gorro que deja escapar algunas canas, aclara que el pájaro fue un encargo de un comprador que, por ahora, no volvió a aparecer.

-Ya van dos semanas que no viene. Y encima los de Fauna, últimamente, están tremendos. Por eso estoy un poco perseguido.

Los de Fauna son los inspectores de la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires, quienes en abril último recorrieron la feria y fiscalizaron que se cumplan las condiciones de la ley 22421, que prohíbe la venta de fauna silvestre, como jilgueros, reina moras, y calandrias, entre otros. Además, el 21 de diciembre pasado, a partir de una denuncia por incumplimiento de la norma 14346 de Protección Animal, la Justicia allanó dos puestos y secuestró alrededor de 200 aves hacinadas, enfermas y heridas. Desde entonces, los vendedores están alertas y las aves exóticas dejaron de estar a la vista.

“Hace 10 años que venimos denunciando a la feria por maltrato, abandono e insalubridad. Además consideramos que la venta de animales silvestres sigue vigente”, dice Germán Arza, referente de la Asociación para la protección de animales callejeros (Apac), de Avellaneda. “Más allá de las últimas fiscalizaciones, en las que nosotros participamos como veedores, todavía se pueden encontrar pájaros silvestres en la feria. Hay cardenales, rey del bosque, jilgueros, calandrias y reina mora. El comercio de fauna está regularizado, es cierto, pero hay animales que no se pueden vender. Y cuando se vende un animal existen condiciones que se deben cumplir. Se tiene que controlar el origen y el estado de esos animales porque, si no, puede provocar un problema sanitario gravísimo”, sostiene Arza.

La ley 14346 de Protección Animal establece una pena de prisión de 15 días a un año para aquel que “infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. Las asociaciones protectoras señalan que las aves son hacinadas en jaulas pequeñas y oxidadas, sin agua ni alimento suficiente, y a la intemperie.

Ubicada sobre la calle Emilio Zola, a un costado de la estación de trenes de Villa Domínico, sobre los fondos del Parque Los Derechos del Trabajador, en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, la feria abre todos los domingos desde bien temprano. Entre los puestos de ropa, comida y CDs, se arma la decena de carpas y tráiler con peces de colores y aves. Detrás de los puestos y de las jaulas descansan las camionetas con los baúles abiertos.

Es media mañana y una humareda proveniente de un puesto de venta de choripanes sobrevuela los toldos. Héctor, otro de los puesteros, dice que cada vez que le preguntan por alguna especie silvestre contesta que no. Que por ahora no. Que a lo mejor, en una de esas, algún puestero tenga algo escondido ahí atrás, pero que él no. Héctor, unos cincuenta años, canoso, un aspecto llamativamente similar al vendedor del jilguero, también dice que la venta de animales silvestres es un delito menor.

-Por qué no se meten con el narcotráfico y la trata de personas. No. Prefieren venir acá con las ecologistas y decir que hay maltrato. Yo tenía dos patos en una jaula y me los llevaron. En cambio vas por la ruta y están esos galpones llenos de animales y no les dicen nada. Así estamos. Así es Argentina- dice Héctor, en cuyo puesto, ahora, vende canarios rollers a 250 pesos, manones a 45 y codornices a 60. También tiene palomas, blancas y grises, que algunos se las llevan para preparar al escabeche, explica. Los compradores, por su parte, cargan a sus pájaros en bolsitas de papel y recorren la feria. Hay padres que caminan con sus hijos, familias enteras paseando, parejas, amigos, hombres mayores que preguntan por el precio de una cotorra australiana. Entre el canto de algunas aves, se escucha un tema de Abel Pintos.

“Las aves deberían estar en libertad –agrega el referente de Apac-. Ni siquiera deberían ser criadas para estar encerradas toda su vida. Por eso lo que pedimos es un cambio cultural, y que la feria de Domínico se cierre definitivamente”.

May 27, 2015 | inicio

“El escrache es nuestra respuesta ante la impunidad, nuestra herramienta de lucha ante la defensa corporativa de algunos funcionarios del poder judicial, y es nuestra forma de fortalecer la condena social y la memoria”, explicó Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S Bahía Blanca, frente al edificio en el que vive Vicente Gonzalo Massot, en la ciudad de Buenos Aires.

Massot es dueño y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, está acusado como coautor en el secuestro y asesinato de dos obreros gráficos, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, en 1976, y de aliarse “junto con los mandos militares en una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, actuando “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes”. La colaboración y complicidad de Massot con el gobierno de facto fue explícita: “Sistemáticamente puso sus páginas al servicio del genocidio. Sin ir más lejos, el jefe del V Cuerpo del Ejército, Acdel Vilas, durante la declaración indagatoria definió al diario La Nueva Provincia como un valioso auxiliar de la represión ilegal”, explicó Santucho. A pesar de que la Dirección del diario estaba formada por varios miembros de la familia Massot, como Diana Julio de Massot y Federico Massot –madre, y hermano de Vicente–, también se investigó al ex secretario de redacción Mario Gabrielli, pero todos ellos murieron impunes.

“La acción psicológica que desplegó [Massot] desde el diario, en Bahía Blanca tiene efectos hasta el día de hoy”, aseguró Alejandra Santucho. El diario se caracterizó por su apoyo al terrorismo de Estado, la difusión del miedo y el ocultamiento de la información; y hasta la actualidad permanece como el diario principal de la zona.

H.I.J.O.S propone denunciar no solo a Massot, sino también a la “Corporación Judicial” de Bahía Blanca. En 2012, un fallo ordenó investigar al director del diario por su actuación durante el terrorismo de Estado y por el conocido rol de La Nueva Provincia como defensor de las acciones militares. A fines del año pasado, el juez Álvaro Coleffi lo citó a declarar en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, pero la investigación se paralizó cuando en marzo de este año el juez Claudio Pontet dictó “falta de mérito” para Vicente Massot. Según Santucho: “La justicia es absolutamente corporativa. Nosotros decimos la gran familia judicial”, y agregó: “Nuestra única esperanza siempre es trascender lo que es Bahía.Esperamos que los estamentos de arriba de la justicia, tomen cartas en el asunto. A los que les corresponde hacer algo para poder avanzar con estos tipos, porque realmente si no la justicia está incompleta. El poder lo sigue teniendo Massot, tiene el mismo poder hoy que en el 1976, y la misma impunidad”.

El sábado, cerca de las cuatro de la tarde, las regionales de H.I.J.O.S acompañadas de familiares de desaparecidos, agrupaciones partidarias y algunos sindicatos, llegaron desde la plaza Vicente López, hasta Callao y Juncal, donde vive Vicente Massot. La puerta del edificio se encontraba tapada por vallas negras, con oficiales de la Policía Federal detrás. Luego de los pedidos de que saliera Massot al balcón, los cantos que alertaban a los vecinos que a su lado “vive un asesino”, y la leyenda escrita con pintura sobre la calle “Acá vive Massot genocida civil con impunidad judicial”, Alejandra Santucho leyó ante la multitud el reclamo de justicia, que comenzó diciendo: “Los genocidas de uniforme están siendo juzgados y condenados, pero hasta ahora siguen impunes los de corbata”. Al terminar el discurso, la camioneta que guiaba el paso de la marcha arrancó, y continuó su camino por Avenida Santa Fe hacia la casa de Carlos Blaquier.

Carlos Pedro Blaquier es el dueño del Ingenio Ledesma, empresa agroindustrial de la provincia de Jujuy. Blaquier y el ex administrador de la empresa, Alberto Lemos, fueron imputados en la causa de “La noche del apagón”: “Fue un operativo que se dio en las localidades de General Libertador San Martin y Calilegua, en el departamento de Ledesma, donde la empresa tiene su polo industrial. Lo que hicieron fue apagar las luces y, en la noche del 20 de julio y en la madrugada del 21, realizaron un operativo conjunto de fuerzas entre el Ejército, la Gendarmería y la Policía de la provincia, en el que secuestraron a trabajadores de la empresa y estudiantes. Fueron alrededor de 300 personas que se llevaron al centro clandestino y a las distintas instituciones de las fuerzas armadas”, describió Eva Arroyo, miembro de H.I.J.O.S de Jujuy. Blaquier fue procesado por la justicia federal de la provincia por su participación, al haber facilitado el transporte que efectuó el traslado de los detenidos. A pesar de esto, también en el pasado mes de marzo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación lo libró de culpas luego de dictar “falta de mérito”. Arroyo explicó: “La falta de mérito tiene que ver con que la Cámara de Casación reconoce que el hecho sucedió. Que Blaquier prestó la logística la noche del 20 de julio y madrugada del 21 para que se llevaran a cabo los operativos dentro de Ledesma, del departamento de Ledesma, pero que él no tenía conocimiento de con qué fin se llevaban adelante estos operativos”. Según Arroyo, el operativo comenzó con la detención de un grupo de estudiantes jujeños en Tucumán, entre el 10 y 17 de julio, que luego estaban en el mismo centro clandestino que los detenidos (CCD Guerrero) durante la noche del apagón: “Ya habían desmantelado el aparato del sindicato pero quedaban estos pibes como un foco peligroso para la empresa”.

Blaquier se defendió alegando que se veía obligado en esa época a colaborar con los militares, y que desconocía lo que sucedía. A lo que H.I.J.O.S refutó que “se hacían reuniones en la intendencia en las que participaban directivos de la empresa con las fuerzas armadas”. Otra particularidad que favorece la impunidad es el control que ejerce la empresa sobre el pueblo: “El pueblo de Ledesma le pertenece a la empresa, desde el control político, social, de las fuerzas armadas, ahí no hay nadie que mueva un ladrillo sin que los representantes, o los recursos humanos, o quien sea de la empresa sepan que se están moviendo”, dijo Eva Arroyo, y concluyó: “Lo que estamos esperando ahora es que, como es falta de mérito, y no es sobreseimiento, el expediente vuelva a Jujuy para poder seguir adelante con la investigación y dejar claro que la causa no está cerrada”.

Amy Rice Cabrera, en nombre de la regional H.I.J.O.S de Capital Federal opinó: “En ambos casos, hay una decisión de que no se investigue su accionar, y de no hacerse cargo de que el poder económico en nuestro país no tiene que ser el que mande. El Poder Judicial tiene que poder responder ante el pueblo argentino y dar cuenta que la reparación de los crímenes de lesa humanidad es con memoria, con verdad y con justicia”.

Detrás de una bandera que decía: “Los grupos económicos también fueron la dictadura”, una multitud cruzó la 9 de julio para llegar a la esquina entre Basavilbaso y Arenales, en frente de la Plaza San Martín, a la casa de Carlos Pedro Blaquier. Ya eran un poco más de las 5 de la tarde y los cantos ahora pedían “Cárcel, común, perpetua y efectiva”; el edificio que abarcaba toda la esquina estaba cercado en su totalidad. Algunos militantes colgaron de las vallas las fotos de sus compañeros secuestrados y desaparecidos en la noche del apagón. Como en la casa de Massot, se leyeron por micrófono los reclamos y los pedidos de justicia, pero esta vez en la voz de Eva Arroyo, en representación de los militantes jujeños. El discurso terminó con la afirmación: “Te condenamos a la memoria perpetua”. Tras el aplauso, hubo huevos y pintura contra las paredes, y la misma leyenda amarilla sobre el pavimento: “Acá vive Blaquier, genocida civil con impunidad judicial”.