Jun 17, 2015 | destacadas

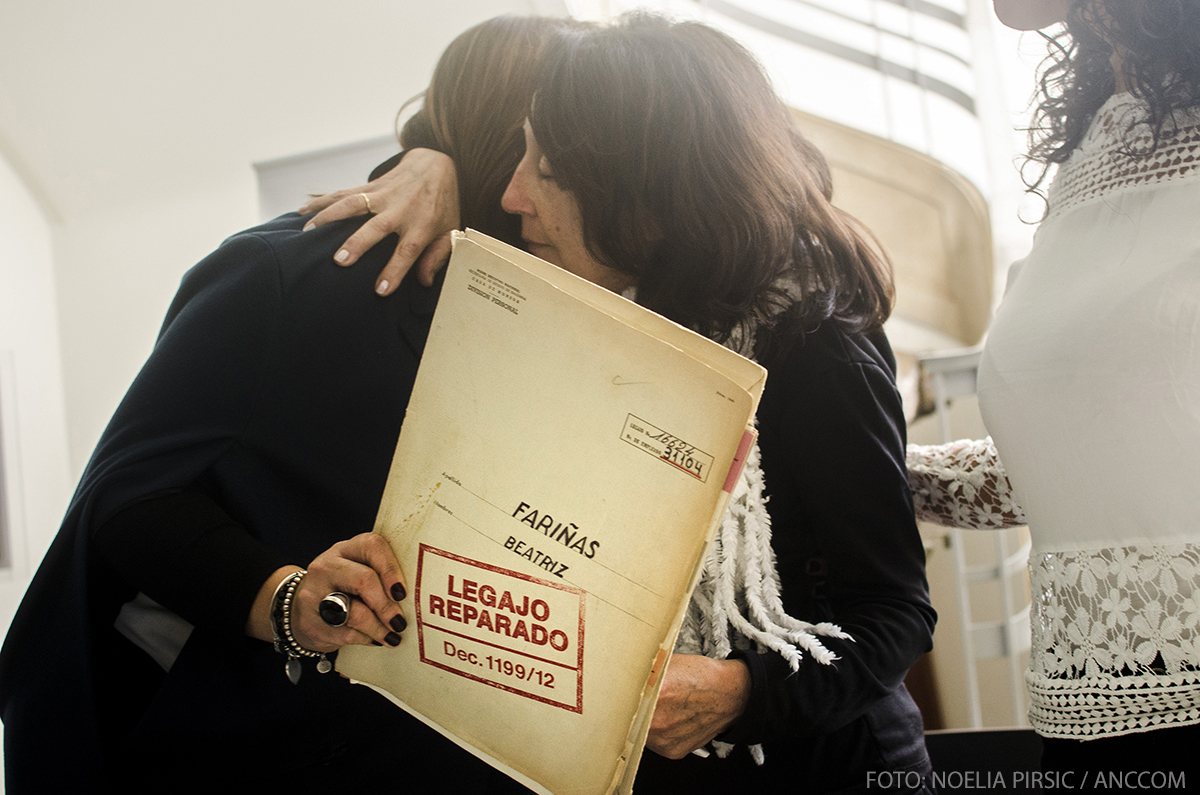

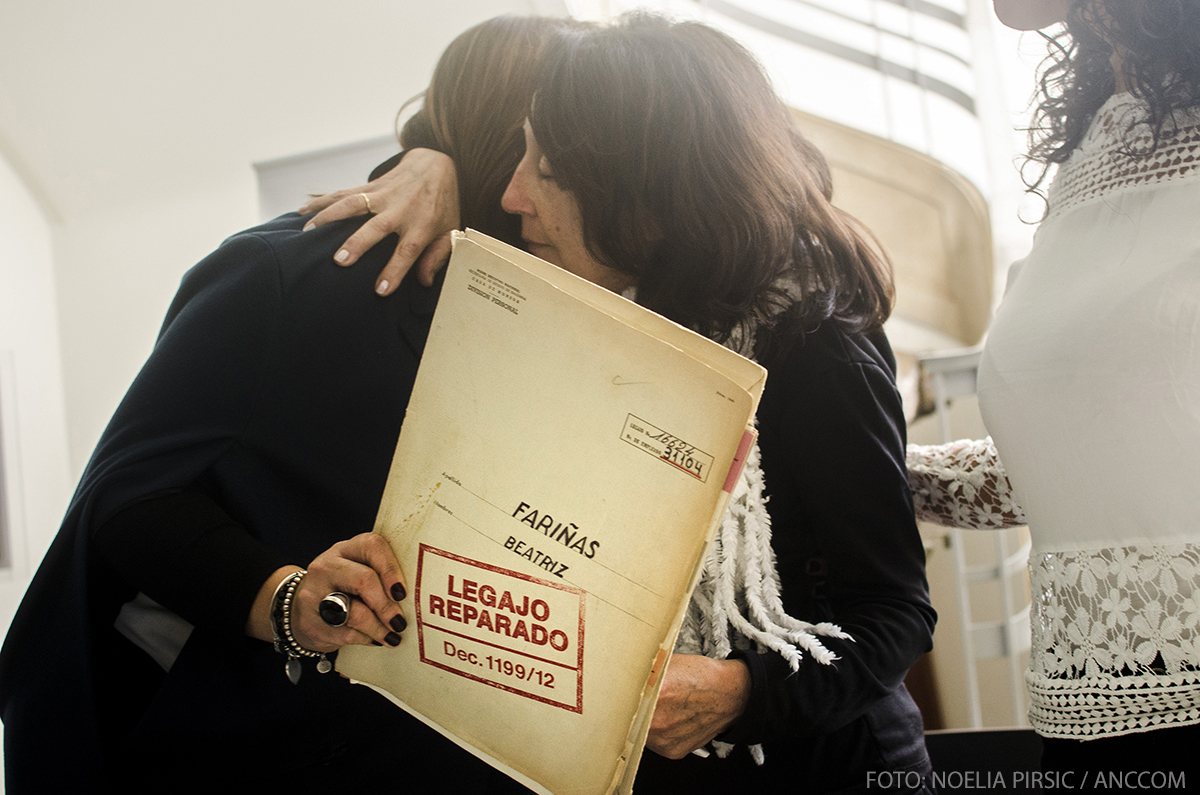

“La historia la escribimos todos los días, todos nosotros. Pero la tenemos que documentar. Tenemos que dejar nuestros testimonios escritos en algún lado, por hoy, por mañana. Por ser un país que pueda vivir con dignidad, y para tener dignidad hay que tener memoria”, decía Susana Forniés en el acto homenaje por la reparación del legajo laboral de su cuñada Beatriz Fariñas, desaparecida en 1975.

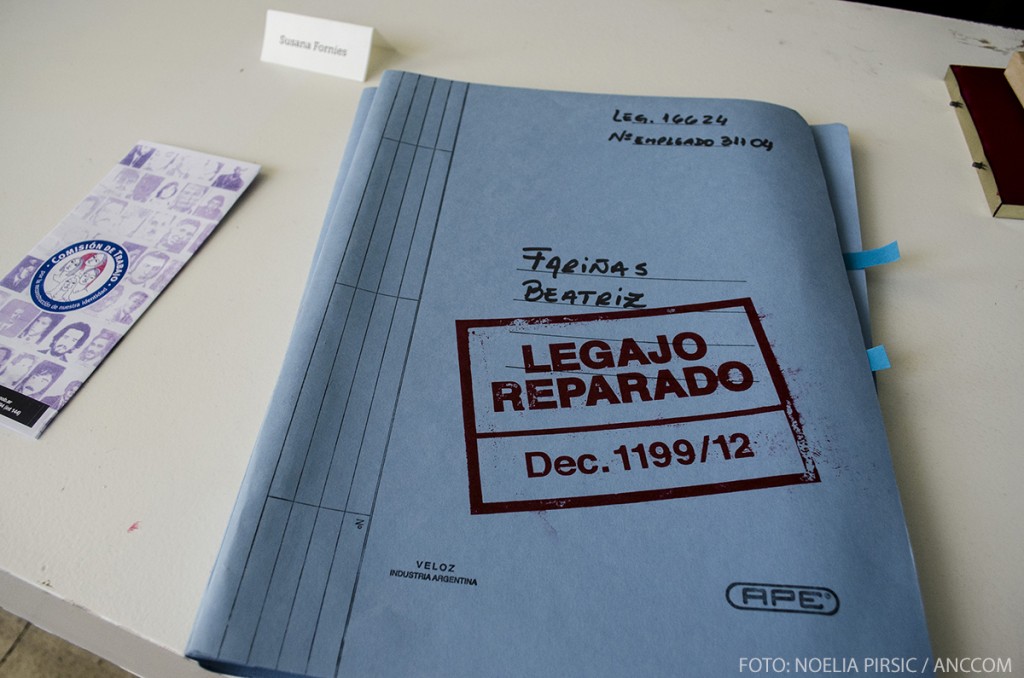

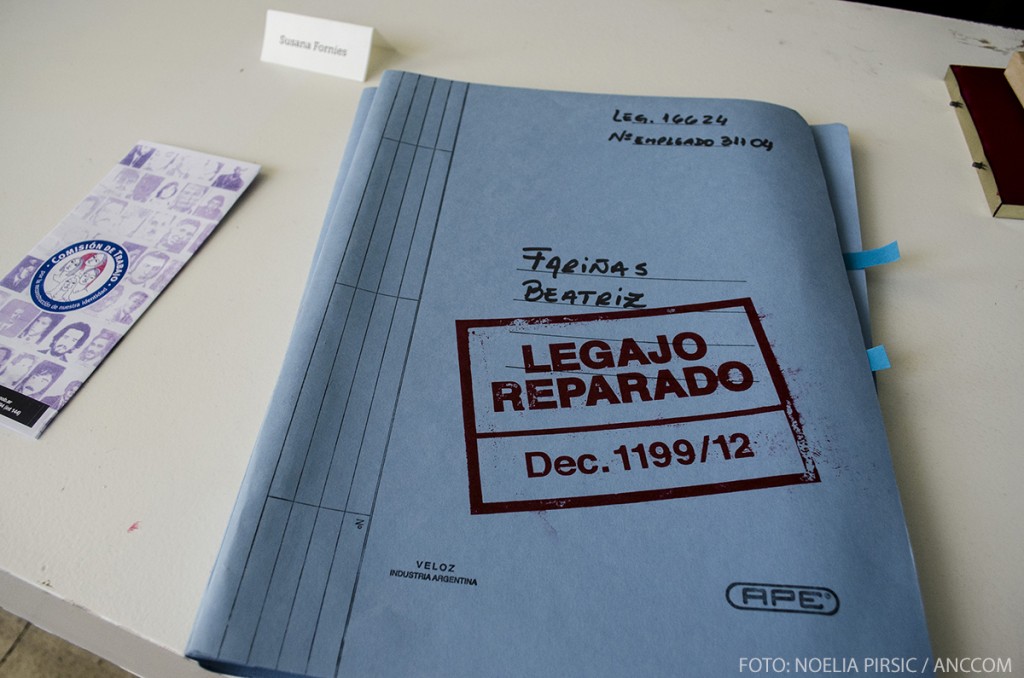

Fariñas fue una empleada estatal, trabajó en el departamento administrativo de la Casa de Moneda hasta que desapareció junto a su esposo Hugo Forniés en junio de 1975, en manos del terrorismo de Estado. En su legajo de trabajo figuraba como “dada de baja” por inasistencia, a pesar de que sus padres habían presentado las denuncias por su secuestro.

El lunes último, y cuarenta años después de su desaparición, desde una pantalla su fotografía observaba el hall de la institución en donde había dedicado días de trabajo. Ex compañeros, amigos y familiares estaban presentes en el acto que se realizó en la Casa de Moneda a cargo de la Comisión de Trabajo por la reconstrucción de nuestra identidad, para reparar el legajo de Beatriz, y aclarar que la verdadera causa de su ausencia en el puesto de trabajo fue por “desaparición forzada”. El legajo de Beatriz forma parte de una gran cantidad de legajos reparados debido al trabajo de investigación que lleva a cabo la Comisión.

Silvina Atencio, miembro de la Comisión de Trabajo, y además hija de Raúl Atencio –trabajador estatal desaparecido en 1976, cuyo legajo fue reparado en 2011– comentó durante el acto, lo que para ella significó recibir el legajo de su padre: “Que en un papel conste una cosa u otra, que conste una injusticia o que conste un acto de reparación, y poder comentar qué es lo que había pasado realmente, me sirvió para comprender que algo se empezaba a reparar en lo profundo de mi alma”.

Susana Forniés, cuñada de Beatriz Fariña.

La Comisión se conformó a partir del acuerdo entre la Secretaría de Obras públicas del Ministerio de Planificación, y el Archivo Nacional de la Memoria en diciembre de 2008. Y está integrada por trabajadores de la Administración Pública Nacional. Según el relato de Atencio: “Surgió cuando un grupo de compañeros trabajadores del Ministerio de Planificación, que estaban en el área de personal y en contacto diario con los legajos de los trabajadores actuales del ministerio de planificación, empezaron a preguntarse ¿Qué habrá sido de los legajos laborales de los compañeros desaparecidos trabajadores del Estado? ¿Estarán todavía? ¿O habrán sido desaparecidos también? A partir de ahí es que empezaron a llevar esta pregunta un poquito más allá, para poder conocer realmente, es decir que no se quedaron con la incertidumbre, sino que empezaron a generar puentes con la Secretaría de Derechos Humanos para generar un convenio, y así poder empezar a pedir los legajos a los diferentes lugares que habían investigado, donde hubo trabajadores desaparecidos. Después del convenio empezaron a circular las cartas, estas cartas eran enviadas a los diferentes organismos como ministerios, entes y jurisdicciones, para que les mandaran una copia del legajo laboral de ese trabajador que constaba como empleado de la institución. Las primeras respuestas eran que en ese lugar no había ninguna persona que había sido desaparecida. Entonces desde la Comisión volvían a insistir ofreciendo más detalles del legajo, y así fue que empezaron a llegar uno tras otro un montón de legajos. Empezaron a llegar desde el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, del ANSES, de PAMI, de Obras Hídricas. Ahí pudieron constatar que en la mayoría de los casos, en la última página, a pesar de que estaban las notas de las familias contando lo que había pasado, la forma de resolver los legajos era poner que la persona se daba de baja por abandono de tareas, o que lo despedían por faltas injustificadas”. Las denominaciones de «Baja», «Cesante», «Suspendido», «Limitar los servicios» y «Despido» fueron los motivos para las ausencias, que encontró la Comisión de Trabajo a medida que se realizó la investigación, en los legajos de los empleados públicos desaparecidos por las dictaduras. “Cuando los compañeros empezaron a ver esta injusticia, quisieron buscar la manera en que podían ser corregidos esos legajos. Legajos que habían estado 40 años en sótanos, olvidados y de pronto iban a sacarlos a la luz para traerlos al presente. Esta Comisión se propuso trabajar para generar la posibilidad de una reparación, de una corrección técnica, administrativa y legal en cada uno”, dijo Atencio.

Beatriz Fariñas, desaparecida,

Lo que al principio fue una reparación limitada a trabajadores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se expandió hacia todo el ámbito de la Administración Pública con el decreto presidencial del 19 de julio de 2012. El decreto 1199/12 consolidó el trabajo de la Comisión, y le encargó una tarea más ardua: “Ordenó que cada Ministerio, cada ente, cada jurisdicción pueda reparar, y pueda corregir sus legajos, para que en ellos puedan constar la verdadera causa por la cual no fueron más a trabajar. Y a partir del surgimiento del decreto, empieza esta comisión a trabajar aún más, porque ahora había que poner en marcha los actos de homenaje de reparación”, contó Silvina Atencio. Mediante el decreto se estableció que la reparación de los documentos alcanzaría a todos los empleados públicos que se encuentren en la condición de desaparición forzada, o hayan sido asesinados por el terrorismo de Estado entre los años 1955 y 1983. Además, se ordena que la documentación se entregue a los familiares del trabajador, y que la reparación se realice en un acto homenaje público. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el decreto se efectúa debido a que “Es responsabilidad del Estado Nacional generar las acciones de reparaciones” y “asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva ante las actuales y futuras generaciones, mediante la adecuada documentación y testimonio de las circunstancias en que tuvieron lugar tan graves acciones y consecuencias”. Como medida reparadora, Silvina Atencio contó que luego de recibir el llamado de la Comisión, y de que le presentaran parte de la historia de su padre, también le propusieron ocupar el puesto de trabajo que él desarrollaba. “El puesto que había quedado vacante tras su secuestro”, dijo Silvina y agregó: “Si bien no tengo su función, él se dedicaba a ir a las provincias más pobres para convencer a la gente de cada lugar, de lo importante que era tener el agua en su casa. Por supuesto que esa función ya no sigue vigente, pero sí de manera simbólica ocupo ese puesto de trabajo”.

A medida que los diferentes organismos envían los expedientes y legajos a la Comisión, ésta se encarga del proceso de investigación histórica y verificación de la información. Luego se realiza la reparación, en donde se modifica la información falsa y finalmente, se envía el legajo al Archivo Nacional de la Memoria.

El legajo

Casi al finalizar el homenaje a su cuñada, Susana Forniés expresó: “Tenemos que saber de dónde venimos para poder planificar hacia dónde vamos, hay que pararse, y hay que investigar, y hay que saber el por qué”, y concluyó: “Yo les agradezco a todos que se hayan acercado. La Casa de la Moneda hoy me entrega un legajo, y yo lo voy a guardar porque sigo esperando, buscando, y guardando recuerdos”.

Jun 17, 2015 | destacadas

En el centro del anfiteatro del Parque Lezama, bajo el resplandor opaco de los faroles, el cielo cada vez más negro y la mirada relajada de varios grupos de vecinos que cada tanto sueltan el mate y aplauden, cinco parejas bailan alegremente un tango. Cinco parejas que por momentos se convierten en seis, en siete, dan vueltas en la pista improvisada, ríen ante un paso mal dado, detienen el baile, conversan, se abrazan, retoman los pasos. La música acompaña; es evidente que no importan los tropiezos, las descoordinaciones coreográficas. Hay un clima de fiesta que lo justifica todo. Una voluntad celebratoria que sólo las nubes parecen dispuestas a empañar.

Tras once meses de obras, unos 28 millones de pesos invertidos, y una larga lucha de los vecinos de San Telmo para que sus demandas fueran escuchadas, el Parque Lezama, emblema y monumento histórico del barrio, reabrió al público, y lo hizo sin rejas, un logro que hoy, sábado 13 de junio, se festeja a todo trapo.

La jornada comenzó a las tres de la tarde, con una radio abierta, en donde los integrantes de la Asamblea del Parque Lezama recordaron las actividades que llevaron a cabo para manifestar su oposición al enrejado. Desde el 2013, año de formación de la Asamblea, los vecinos juntaron firmas, realizaron distintos cortes de calles y un abrazo al parque que reunió a más de mil cuatrocientas personas. El gobierno de la Ciudad, mientras tanto, avanzaba con su proyecto de restauración del parque, que incluía obras de iluminación nueva, senderos renovados, bebederos, el enrejado de todo el perímetro y el reemplazo del anfiteatro por un espejo de agua.

-¡Vamos que esto es tango bajo la lluvia!, alienta un hombre ante la caída de las primeras gotas, que no logran espantar a nadie. Algunos se refugian bajo las copas de las tipas. Los equipos de sonido son cubiertos con un nailon. Una chica seca la pista con un trapo cuya consigna hoy no podrá leerse. De a poco, las parejas vuelven al baile y la milonga enciende nuevamente los motores. Suena el bandoneón. Más tarde será el momento de los profesionales. Una pareja de bailarines –él correctamente trajeado, ella con un tajo provocativo en su pollera larga- lucirán una ejecución soberbia frente al público.

“Creemos que este espacio lo ganamos con el compromiso y la lucha de los vecinos. Acá, el gobierno de la Ciudad quería hacer un espejo de agua y hoy están bailando. Se trata de defender este lugar como un espacio de encuentro, en donde se organizan actividades, presentaciones, asambleas. Es fundamental ocupar el espacio público para que la gente se lo apropie, para que el barrio lo hago suyo”, dice Mauricio García, referente de la Asamblea.

Las rejas suponían un elemento de control social, dice García, mediante el cual se limitaba el uso público de un lugar de esparcimiento y de reunión entre los vecinos. Eran además un ejemplo del tipo de política de espacio público que promueve el PRO, sostiene el referente. “Con las rejas querían controlar la utilización del parque y solucionar el problema del vandalismo. Nosotros creemos que esa no es la manera de resolverlo, y propusimos a los guardianes de parque, para que haya alguien permanentemente recorriendo el lugar”.

Además García recuerda el estado de abandono en el que se encontraba el parque hace unos años. “Había falta de mantenimiento en todos lados, no se regaba el pasto, estaba todo muy descuidado. A la noche el parque quedaba a oscuras, los juegos estaban destruidos, los monumentos venidos abajo”. Hoy el parque luce sin rejas, con senderos nuevos, bancos pintados, monumentos iluminados. Y un anfiteatro en donde el baile sigue, y una chica, micrófono en mano, lee la lista interminable de adhesiones, que van desde la FM Riachuelo y la asamblea permanente de afro descendientes hasta los legisladores Pablo Ferreyra y Aníbal Ibarra, entre otros.

El Parque Lezama fue diseñado a fines de 1900, por el urbanista francés Charles Thays, cuya mayor obra fue realizada en Argentina. Además del anfiteatro y las arboledas de tipas, olmos y palmeras, en las casi ocho hectáreas del parque se encuentra el Museo Histórico Nacional. En junio de 2013, un proyecto de ley declaró al Parque Lezama como Monumento Histórico Nacional, poniéndolo bajo la custodia de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.

“Es necesario que los vecinos participen de las decisiones que se toman sobre su barrio. Reclamamos que se escuchen las voces de los vecinos, que son los que usan el parque. Estamos comprometidos hace 2 años defendiéndolo y lo vamos a seguir haciendo”, anticipa García.

Jun 17, 2015 | destacadas

Los dueños de la verdulería ubicada en Ramón Falcón y Culpina, barrio de Flores, miran atónitos cómo un joven descarga cajones con verduras y frutas a unos metros del local. Y Pablo Bobadilla interrumpe su labor para aclarar la situación: “No vengo a competir. Vendo orgánico con precios más altos”. “Eso ya lo veremos”, le lanza desafiante uno de sus interlocutores.

Desde ese día todos los viernes, sábados y domingos Bobadilla se instala en la entrada del Mercado Recuperado de Flores, donde vende en promedio 200 kilos de mercadería cultivada sin agrotóxicos. Su pequeño puesto forma parte de Ital Orgánico, una cooperativa de diez personas que llega a 200 familias mensualmente. Los lunes y martes Bobadilla reparte en bicicleta 50 de los 600 kilos que la red distribuye por semana.

Taller de huerta orgánica para chicos.

Sus precios superan los de los alimentos transgénicos pero son menores a los de otros deliverys o puntos de venta de comida orgánica. Para dar un ejemplo, 1 kilo de cebolla cuesta 27 pesos en el Rincón Orgánico (una de las mayores distribuidoras), 15 en Ital y 8 en una verdulería del barrio de La Paternal. Un kilo de papa se consigue por 37, 22 y 10 en los tres lugares mencionados, respectivamente. “En Ital remarcamos apenas un diez por ciento el valor al que le compramos a los pequeños productores. Hoy este tipo de comida en Argentina es un consumo de lujo y nuestro objetivo es romper esa barrera para lograr que más gente cambie su dieta diaria”, indica Bobadilla.

A pesar del brote de deliverys y restoranes orgánicos, las estadísticas corroboran el diagnóstico. De acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en 2014 Argentina produjo 170 mil toneladas de alimentos sin agrotóxicos, de los cuales menos del 1 por ciento se destinó al mercado interno: 865 toneladas. De hecho, el número es menor respecto 1.200 toneladas que se verificaron en 2012. Todo el resto se exporta, principalmente a Estados Unidos y Europa.

Mercado Recuperado de Flores.

Para colmo, la cantidad de tierras dedicadas a este tipo de producción viene en caída en el último lustro. En 2014 fueron 3,1 millones de hectáreas: un 28 por ciento menos en relación a las 4,3 millones de 2008. A pesar de ello, el país continúa siendo el segundo a nivel mundial en ese indicador según el informe The world of organic agriculture. Sólo lo supera Australia con 17,1 millones.

A pesar de su posición de privilegio, Argentina parece ir en contra de la tendencia mundial. El mercado global de comida orgánica se quintuplicó en los últimos catorce años. Las ventas en 2013 alcanzaron los 72 mil millones de dólares contra los 15,2 mil millones de 1999, según la consultora Organic Monitor. Esto representa el 1 por ciento de la torta alimenticia total, por lo que el margen de crecimiento es inmenso.

Taller a cargo de Pablo Bobadilla del puesto «Buen Corazón».

Bajo este cuadro, Bobadilla concibe su labor como una forma de activismo popular. El sábado 23 de mayo inauguró una huerta comunitaria para que los vecinos aprendan a cultivar verduras orgánicas. Para eso utilizó los bebederos y canteros de la calle empedrada que rodea lo que alguna vez fue el Mercado de Flores, que cerrado tras las crisis de 2001, fue ocupado por algunos de sus puesteros que conformaron la Cooperativa Libertadores de América. En la entrada abrieron una parrilla, luego un paseo de comidas y en el interior del predio de 1800 metros cuadrados realizan actividades educativas y de recreación: desde un taller de carpintería hasta clases de acrobacia en tela. Actualmente están refaccionando el edificio para reestrenarlo como el mercado que supo ser. En ese marco, allí el 28 de junio Ital organizará la primera feria mensual de comida orgánica.

Un repaso por los datos mundiales evidencia que el consumo orgánico está estrechamente ligado al poder adquisitivo de la población. Los diez países líderes son Suiza, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Luxemburgo, Liechtenstein, Austria, Suecia. Los seis primeros están, a su vez, entre los diez países con mayor Índice de Desarrollo Humano, mientras que los otros no bajan de la posición 21. Las estadísticas parecen augurar que la difusión de la comida orgánica en la Argentina dependerá de otros factores además de la suma de pequeñas voluntades. Mientras tanto, el viernes 29 de mayo Bobadilla cierra su puesto al anochecer sin haber podido vender ningún producto por la tarde.

Jun 16, 2015 | destacadas

No solo que los trabajadores del restaurante autogestionado Los Chanchitos lograron adquirir en forma definitiva los muebles de su local –que estaban amenazados por la Liga de Rematadores- sino que incorporaron una nueva página a su menú. No corresponde ni a las entradas, ni a las minuta, ni a las bebidas. Se trata de una “biblioteca a la carta”: un catálogo de los libros de la Biblioteca de Economía de los Trabajadores que los clientes del restaurante pueden comprar como nutritivo postre. Entre otros títulos, aparecen ¿Qué son las empresas recuperadas?, de Andrés Ruggieri, y Nuevas empresas recuperadas (2010-2013), del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas.

Los libros aparecen exhibidos entre los vinos, en la barra y sorprenden a los comensales en cualquier rincón del local. El impulsor de esta iniciativa es Jorge Gurbanov, editor de Ediciones Continente y Peña Lillo: “La característica de nuestra editorial y el vínculo con las empresas recuperadas nace en el 2002, cuando comenzamos a trabajar y a producir gráficamente con cooperativas autogestionadas. Toda nuestra producción gráfica se hace con este tipo de empresas. Tratamos de colaborar preguntándoles qué necesitan, además de darles trabajo para que ellos puedan poner en producción toda la maquinaria”.

Según Jorge, el objetivo de la Biblioteca consiste en recuperar la producción intelectual y experiencias de empresas recuperadas, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Ya cuentan con seis libros publicados y otros tres por editarse: “Es una experiencia única en el mundo, no conocemos otra, donde desde la economía de los trabajadores se produzca editorial y gráficamente una colección genuina generada al calor del trabajo, de la lucha, de la creación de esta nueva alternativa a la economía”.

Restaurante Cooperativa Los Chanchitos, Biblioteca Popular de los Trabajadores.

Los Chanchitos es la primera cooperativa en la que se pone a disposición la producción de la Biblioteca Economía de los Trabajadores. De a poco se irán incorporando otras empresas recuperadas. De este modo, se generan nuevos puntos de venta para este tipo de literatura, que hoy no tiene suficiente espacio en las librerías comerciales. “En las librerías tradicionales esto libro son un título más, y como no se venden masivamente, no les interesa tenerlos porque les ocupan espacio. Nos dimos cuenta de que había que tener lugares de venta complementarios. El concepto del mercado es que el pueblo tiene que ir a donde está el libro, y nosotros pensamos que el libro tiene que ir donde está el pueblo. Los Chanchitos es un lugar adonde vienen los sectores populares. Creo que es muy apropiado tenerlo acá. Recién empieza la experiencia y los compañeros están muy entusiasmados, muy contentos, son grandes promotores: dentro de poco van a ser ‘libreros gastronómicos’”, explica Gurbanov.

Uno de los libros de la Biblioteca, ¿Qué son las empresas recuperadas?, fue escrito por Andrés Ruggieri, el director del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas de Facultad Abierta, que funciona en la imprenta recuperada Chilavert. La obra ya ha sido traducido a tres idiomas: francés, italiano y griego. “En Atenas, para la campaña de Syriza, decidieron traducir ese texto para mostrar que otra economía es posible”, cuenta el editor, haciendo hincapié en que el fenómeno de las cooperativas y empresas recuperadas se está propagando lentamente en el mundo. El año pasado, en Marsella se organizó el Primer Encuentro Europeo de Empresas Recuperadas y Economía de los Trabajadores, al que fue invitado Ruggeri en calidad de referente a nivel internacional: “Así como Argentina es un referente a nivel mundial con el tema de derechos humanos y en la cuestión de la economía de los trabajadores, es también el movimiento de autogestión más grande a nivel global, con 350 empresas recuperadas. Esto está invisibilizado, lamentablemente.”

Jorge Gurbanov

En el marco de esta internacionalización del fenómeno de empresas gestionadas por sus propios trabajadores, en julio se realizará el 5to Encuentro Internacional de Economía de los Trabajadores en Venezuela. Anteriormente se realizó en Brasil, México y Argentina. Tanto Gurbanov como los miembros de Los Chanchitos estarán presentes, entre una nutrida delegación argentina.

“Se considera que la economía debe estar en manos del capital o en manos del Estado, lo que no deja de ser un capitalismo de estado. Nosotros estamos tratando de demostrar que la economía también puede estar en manos de los trabajadores”, afirma Gurbanov.

La cocina del Restaurante Cooperativa «Los Chanchitos»

Los mozos y cocineros de Los Chanchitos vienen demostrando que esta economía es posible desde hace dos años, cuando los dueños de la cadena de restaurantes que también integraban Battaglia y Alé Ale se hicieron humo y llevaron a la empresa a la quiebra. A partir de entonces, lo trabajadores la autogestionan exitosamente. El camino, de todas formas no resultó sencillo. Uno de los momentos más críticos resultó el pasado 5 de junio, cuando por disposición judicial se llevó a cabo el remate de los bienes muebles del restaurante. Esa tarde, se presentaron seis representantes de la Liga de Rematadores con la intención de llevarse todo lo que saliera a remate. Pero por el otro lado acudieron los 35 trabajadores que conforman la cooperativa, acompañados de sus familias y de representantes de otras empresas autogestionadas como el Hotel Bauen y la cooperativa de trabajo 19 de Diciembre. También concurrió a apoyar a los trabajadores Alberto Gandulfo, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente, todos los bienes quedaron en manos de los cooperativistas, quienes los compraron a cambio de sus créditos laborales. Unas horas después, los comensales ya podían pedir chorizos y … libros.

Jun 15, 2015 | Entrevistas

– ¿Cómo surgió la idea del documental sobre el secuestro del sable corvo?

Surgió mientras terminábamos de hacer Rawson, mi anterior documental. Hubo un momento en el que pensé “¿y ahora, qué?”, y entonces recordé esta historia, que yo no conocía y me la contó un amigo. En su momento no le presté atención pero después, cuando tenía la cabeza más liberada, me pareció fascinante. La gente generalmente no tiene ni idea de que el sable está ni de la historia que tiene, cobró un poco de relevancia ahora esta vez que se lo trasladó pero no era un tema muy instalado y tiene una gran historia.

– ¿Qué pasó desde el traslado del sable?

El proyecto del documental data de febrero de 2014, cambió un poco las cosas porque el lugar donde habíamos filmado, el regimiento, no es más la casa del sable. De todas formas gran parte del filme lo hicimos en el museo. Sin embargo el tema apareció en la escena pública, eso es algo positivo, ahora se sabe que el sable está por lo menos.

– ¿Y qué lo hace una gran historia?

Es un tema que tiene todos los condimentos, política, Peronismo, los años sesenta, San Martín, historia… todo indicaba que podía hacerse un buen trabajo. Entonces me puse a buscar a los protagonistas y encontré a dos. El ideólogo de todo, Osvaldo Agosto, y Manuel Gallardo que participó del robo con él. A mí me pareció interesante no quedarme solo con el episodio del robo en sí, sino pensar que fue de estos protagonistas que compartieron esa histórica experiencia y después terminaron en caminos tan distantes. En las antípodas el uno del otro.

– ¿Cómo pasó eso? ¿Se pelearon durante el robo?

Poco después. El Sable fue robado en el 63 y el 65. El del `63 duró entre el 12 de agosto y el 29, que se entregó. Fue un robo planificado y buscaba enviar el mensaje de que el peronismo seguía vivo. El segundo fue un episodio más bardo, duró 9 meses y fue muy desprolijo. La película es eso, mucho de qué les pasa a ellos ahora. Qué piensan de los tiempos que corren, qué perro, qué auto, qué barrio o qué adornos tienen. Entre ellos no se quieren, no se hablan y vivieron juntos un episodio increíble.

Nahuel Machesich

– ¿Cómo fue el robo?

Año ’63, el Peronismo está proscripto. Un equipo de la Juventud Peronista compuesto entre muchos otros por Osvaldo y Manuel propone varias acciones para reavivar el movimiento. Entre las propuestas surgen tres ideas centrales: ir a las Malvinas, robar las banderas de la vuelta de obligado en París o robar el sable del General don José de San Martín. La más realizable parece ser esta última. La idea era encontrar un objeto que uniera a San Martín, Rosas y Perón. El sable debía entonces, con toda su carga simbólica, salir del museo y llegar a manos de Aníbal Demarco (otro integrante de la Juventud Peronista) para que lo trasladara a una estancia en Maipú y luego llevárselo a Perón. Luego de varias reuniones para planificarlo, se elige el 12 de agosto por el día de la recuperación de Buenos Aires de manos de los ingleses. Ese día, cinco personas (que no se conocían entre sí porque venían de unidades básicas diferentes) fueron en un auto hasta el museo en el Parque Lezama y alegando ser estudiantes tucumanos pudieron conseguir que el guardia abriera la puerta.

– ¿Y lo robaron, así nomás?

No fue difícil robar el sable porque el hombre estaba solo y desprevenido. Se dejaron dos comunicados. Uno el día del robo explicando que el movimiento seguía vivo y pidiendo el regreso del peronismo. El otro se dejó el 17 de agosto. El plan era tomar la Radio El Mundo para leerlo, pero es allí donde los agarran y sufren torturas.

– ¿Qué les pasó después?

A partir de este momento, con todo lo que implica la tortura, el relato difiere. Osvaldo sostendrá que fue delatado por Gallardo, mientras que este dice que nunca habló. En la película se siente que el ambiente se complejiza. Por eso tomé la decisión de no ir por ver quién tiene la razón o que pasó de verdad porque la tortura es un tema muy complejo. Osvaldo es publicista, tiene 76 años, fue jefe de prensa de Rucci, segundo de la SIDE en tiempos de Menem, diseñó por ejemplo los carteles del Papa “argentino y peronista”. Manuel por otro lado es un militante de 80 años, de barrio, en Quilmes Oeste, muy cercano al FPV. De hecho hay un local que lleva su nombre. Pero la idea no es quedarse con el robo ni tomar un bando.

– ¿Entonces cuál es el eje del documental?

La historia del sable es una excusa para hablar de los otros sesenta. Lo histórico, lo político y lo policial se combinan y hablar de otra cara de los sesenta. De hecho el robo en sí es un episodio breve, relatado en una animación. La película habla de los 60 pero también sobre estos años sin ser panfletaria. Habla de la tensión, busca sutilezas. Creo que con este trabajo logramos demostrar que no es fundamental hacer discursos políticos para hablar de política. La idea es mantener el equilibrio y la diferencia entre dos de los cinco protagonistas del robo. Son dos tipos que se conocen hace 50 años pero después de la tortura hay un quiebre y caminos opuestos.