Nov 23, 2016 | inicio

Con el sol de frente, Defensa y Avenida de Mayo se tiñen de rojo y negro. Los colores cambian la fisonomía del centro de la Ciudad en una tarde de sábado. Los turistas miran sorprendidos. Son los preparativos de la “Marcha de las Putas”, la expresión anual de un movimiento que toma el habitual “insulto” contra las mujeres y lo resignifica como arma de pelea contra el sexismo, los estereotipos y la violencia de género a través de la denominada cultura del acoso y la violación.

La iniciativa -que el fin de semana cerró en Buenos Aires su quinta edición- nació en Toronto, Canadá. Las crónicas indican que, en el marco de una charla universitaria, el policía Michael Sanguinetti recomendó a las mujeres “dejar de vestirse como putas” para evitar violaciones. Las estudiantes reaccionaron con una movilización que, en poco tiempo, comenzó a replicarse en otras partes del mundo. México, Nicaragua, Brasil, Inglaterra, India, Francia y Estados Unidos, forman parte de esa lista y dan carnadura a la genealogía de la “SlutWalk”.

La nueva marcha argentina se desarrolla entre la Plaza de Mayo y el Congreso e incluye un festival musical con la actuación de Sudor Marika y Malena D´Alessio, entre otros artistas. Las rejas que rodean el paseo frente a la Casa Rosada se cubren de fotografías, dibujos y gráficas. “Si ser puta es rebelarse ante el canon impuesto de lo que una mujer debe ser y hacer, ser puta es ejercer nuestro derecho a la libertad”, es una de las consignas del encuentro de este año.

En el acto central frente al Parlamento no hay oradores. El colectivo fija posición a través de un documento que exige “capacitación de todos los funcionarios públicos involucrados en la atención a la víctimas (de violencia); la correcta aplicación del programa nacional por la Educación Sexual Integral; el desmantelamiento de las redes de trata y el encarcelamiento de todos las partes involucradas”.

Llamar la atención ciudadana es uno de los objetivos. Stands con carteles de protesta y las consignas escritas en el cuerpo de las manifestantes son algunos de los recursos para concientizar sobre la violencia machista y la lucha de la mujer. También la alegoría de Caperucita Roja, el tradicional cuento infantil. “El lobo se la comió por desobedecer, por no cumplir con el mandato, por salirse del camino. Todas nosotras somos Caperucita. Todas nosotras debemos poder elegir nuestro propio camino sin que ningún lobo nos toque sin nuestro consentimiento”, explica el colectivo.

La movilización llama la atención de quienes toman un café sobre la Avenida de Mayo. Los clientes del Tortoni miran con curiosidad. No hay adhesiones de fuerzas políticas de peso ni de organizaciones que luchan contra la violencia de género. “El nombre (de la marcha) tiene toda una connotación al que, en general, las organizaciones le tienen mucho miedo. Participar de una marcha que tiene la palabra “puta” le genera una contradicción moral”, interpreta una de las manifestantes en diálogo con ANCCOM.

Araceli es una de las organizadores de la marcha. Pide ser identificada sólo con su nombre y explica las razones de la ausencia: el colectivo resiste el vínculo con organizaciones político-partidarias. “Esto no es un cambio que se dé con gobiernos de turno, sino que se tiene que dar de manera social”, explica.

Actualizada 23/11/2016

Nov 10, 2016 | inicio

La Feria de Libros de Foto de Autor (FELIFA) abre este miércoles y durante cuatro días exhibirá libros producidos, en su mayoría, de manera independiente. Por primera vez, este año, se realiza en la Fototeca Latinoamericana (FoLa) y, como en ediciones anteriores, concentra el quehacer y el saber de editores, fotógrafos y críticos. Julieta Escardó -fotógrafa, docente, directora de la editorial La Luminosa y de la feria- cuenta que la convergencia de las actividades supone un «espacio de formación, intercambio y difusión que nuclea a quienes hacen».

La exposición reúne a los productores con el público, ya que los encargados de coordinar la consulta de libros son los mismos autores. El evento engloba la actualidad fotográfica mostrando quiénes realizan y cómo. Además, con talleres y charlas, se presta atención a la variedad de proyectos vigentes acercando figuras reconocidas a nivel mundial a Buenos Aires. FELIFA se creó alrededor del fotolibro. Este soporte físico con diseños personalizados se orienta a contar específicamente a través de imágenes ajustando la mecánica de cada volumen a las necesidades de las obras.

Desde hace siete años se entrega un premio, a través de convocatorias abiertas al público, que da la oportunidad de editar y publicar fotolibros. Este año se presentarán los dos seleccionados en 2015 para el Premio Latinoamericano: Donde la luna es ronda, de Agustina Tato, y Sobre la falla, de Martín Estol. Sobre el proceso de edición, Estol cuenta que hasta llegar a la versión final «el libro fue mutando porque tenía la mitad de tamaño y la mitad de fotos». Con imágenes en blanco y negro, impreso con páginas acaballadas, similar a una revista, la publicación no presenta puntos de descanso. Las doce imágenes que componen el volumen se ubican al corte de todas las hojas para que el espectador «no tenga vía de escape», sintetiza Estol. Sobre la falla surgió a través de la lectura de la novela rusa titulada Sobre el error. Estol fotografió espacios silenciosos y solitarios pensándolos, dice, como “posibles escenarios para la historia”. La sucesión de fotos supone un recorrido concreto de escenas frías e inhabitadas donde el hilo conductor es una forma determinante de narrar. Sobre el armado y la particularidad del formato explica que «cada trabajo busca su forma y, si se elige el libro, todos los detalles tienen que estar con la misma tensión, fuerza y tirando para el mismo lado».

Julieta Escardó en la Feria de Libros de Fotos de Autor.

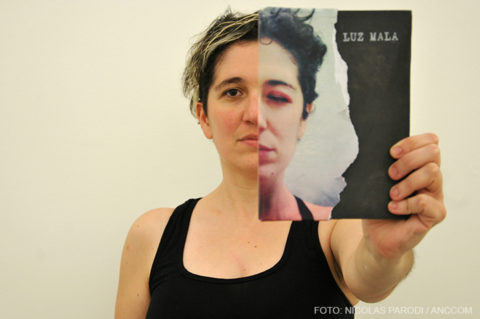

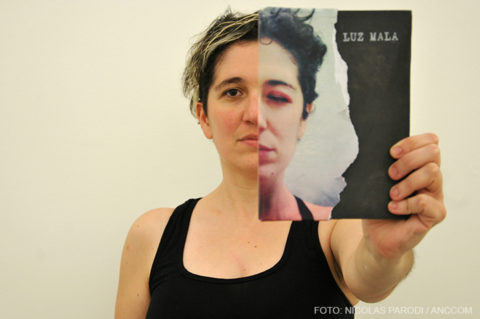

Otra obra que se podrá conocer en Fola es Luz Mala. Esta serie de fotografías realizadas por Melisa Scarcella combina tomas color y blanco y negro obtenidas con un teléfono celular. La autora recopiló imágenes que empezó a capturar hace dos años y medio con la motivación de «sacar afuera el dolor, para curarme, para llorar a lágrima viva, para morir», cuenta Scarcella. El libro está compuesto por fotos de 15 x 21 centímetros, con tapa de papel de lija, e intenta remitir al «sentimiento universal de dolor que ocasiona una perdida, de manera poética». La sucesión de imágenes en papel blanco texturado juega con los límites de lo abstracto y lo real, lo plástico y lo etéreo. Esta compilación de fotos es el testimonio de la vida cotidiana contada con colores fuertes, planos incómodos, rostros cortados y paisajes desdibujados. Las imágenes, que al principio pueden parecen inconexas, se unen a través de texturas y guiños compositivos que ilustran un mundo interno en conflicto. Con una paleta estridente, Scarcella habla del cuerpo y del tiempo sembrando curiosidad sobre algo que parece estar detrás.

Las Máscaras, de la fotoperiodista platense Helen Zout, editado por Plata Negra, es otro de los libros que podrán apreciar los visitantes. Este ensayo incluye textos de Anne Tucker y Juan Travnik y relata fotográficamente la vida de niños con HIV internados en el hospital Romero. La obra recopila 24 retratos en blanco y negro, en donde los pacientes aparecen con sus rostros cubiertos. También puede verse Embalse, de Agustina Triquell, editado por Asunción Casa Editora: este trabajo, realizado en las sierras cordobesas, combina el registro actual de los complejos hoteleros construidos entre 1942 y 1957 con material de archivo de esos mismos lugares en forma de “inserts”. El ensayo de 72 páginas une dos tiempos distintos y mezcla lo documental y lo ficticio con imágenes a color, blanco y negro, algunas de ellas desplegables.

Melisa Scarcella con su libro Luz Mala

Entre las actividades del encuentro, la fundadora de la editorial Riot Books, Verónica Fierias, y el músico y fotógrafo Martín Bolatti dictarán un taller titulado “Proyectos fotográficos: Formatos y soportes”, en el que analizarán las múltiples formas que toma hoy la fotografía. El italiano Walter Costa -creador del grupo de discusión e investigación fotográfica TRAMA- propone con el taller “Rising Cards: Barajar fotos para editar libros” pensar la edición desde lo lúdico. Además, Claudi Carreras Guillén –curador, editor y gestor cultural español- dará clases bajo la consigna “Escuchar imágenes”, también orientado a quien esté por editar su trabajo.

Escardó explica que la feria comenzó en el 2002 con la intención de «reivindicar la especificidad del libro» en un contexto local en el que, dice, «había mucha deuda editorial, aunque entre los fotógrafos hicieran algunas publicaciones muy artesanales y rústicas, pero muy entrañables». La modalidad de la Feria, agrega, surgió a partir de pensar «cómo uno disfruta de ver libros, y entonces la armamos, invitando a todos los amigos en la galería del Espacio Ecléctico”. Las ediciones siguientes fueron realizadas en Central Newbery: de a poco fue aumentando la cantidad de volúmenes en exposición y también la cantidad de concurrentes interesados.

En esta edición se agrega como novedad un premio internacional para libros publicados entre 2015 y 2016 en el extranjero, para el cual se seleccionó a un autor entre más de 200 que participaron. Los jurados que eligen a los ganadores -que se anunciarán en la feria- están compuestos por grupos multidisciplinarios de artistas, periodistas, críticos y docentes, entre ellos el fotógrafo, periodista y gestor cultural chileno Luis Weinstein y la música compositora y poeta Rosario Bléfari.

La feria se desarrolla como un espacio que incorpora a todos los agentes que participan de un mismo circuito de producción y critica fotográfica. Con una estructura laxa y permeable, año a año incorpora nuevas temáticas y abre el juego a la producción e intercambio local y latinoamericano. El domingo a las 18 el equipo de Sideluck Buenos Aires proyectará una serie de trabajos fotográficos multimedia seleccionados por ellos mismos. También habrá lugar para publicaciones independientes como Proyecto Haluro, una revista sobre fotografía emergente que se imprimió este año a través de financiamiento colectivo. Según puntualiza Escardó, uno de los objetivos es ampliar la audiencia, ya que, dice, «no tiene sentido que haya únicamente fotógrafos hablando entre fotógrafos».

Sobre el contexto actual de producción en formato físico, Escardó destaca: «Antes hacer un libro era mucho más caro y había que hacer necesariamente mil ejemplares. La gran revolución, en términos económicos, fueron las imprentas digitales. Los libros de fotografía están viviendo un momento muy vital porque empodera mucho la idea de autor y se suman a la resistencia a tanta virtualidad y a la necesidad de volver al objeto fetiche». Como curadora y fotógrafa, resume: «El libro es el mejor soporte para desarrollar una idea de principio a fin, con el agregado de que viaja lejos y nos sobrevive en el tiempo».

La Feria de Libros de Fotos de Autor se desarrolla en FoLa, Godoy Cruz 2620, desde el 24 al 27 de noviembre.

Actualizada 23/11/2016

Nov 9, 2016 | Entrevistas

El empresario teatral Carlos Rottemberg reconoce que la situación por la que atraviesa la industria teatral no es la deseada. Dueño del espacio Multiteatro, en la avenida Corrientes, y de otras seis salas en Mar del Plata, vislumbra una temporada de verano “a la baja”, tanto en la Costa Atlántica, como en Carlos Paz. El productor de los almuerzos de Mirtha Legrand durante dos décadas habla también de la grieta, del circuito del teatro independiente y de la relación de los empresarios con el Estado.

“El sector no está ajeno a lo que ocurre con la actividad económica en este momento, que repercute en nuestro caso con un descenso en la demanda. Lamentablemente estamos achicando las producciones y eso no es bueno porque conlleva menos fuentes de trabajo”, sostiene quién fue también productor de los almuerzos de Mirtha Legrand durante veinte años y que hoy solo se considera un televidente más de sus programas. Celebra el acercamiento de los artistas, que en su momento adhirieron con el kirchnerismo y no ve un ensañamiento hacia ellos en la actualidad, aunque reconoce que hay una intención en marcar a quienes piensan distinto: “A mí no me pueden venir a hablar de la grieta ahora. Yo nací con la grieta. Es algo que siempre existió”, afirma.

¿Cuál es la situación del sector teatral?

El sector teatral en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo parejo en este año, desde enero hasta marzo y a partir de abril comenzó a bajar hasta el último mes registrado, que es septiembre. Esta situación acompaña la baja en la demanda de otras actividades. El teatro es una actividad suntuaria para mucha gente, no es de primera necesidad; es lógico que cuando se achica el presupuesto familiar se recorte esta actividad. Estamos a la expectativa de saber cuándo comenzará a revertirse esta situación.

¿Cuánto repercutió el aumento de los servicios en las salas teatrales?

El problema se mide, no tanto por las tarifas, sino por la caída del consumo. Porque si las tarifas aumentan, pero el consumo se mantiene estable, en una parte se licúa. El tema es cuando se da el combo en el cual aumentan mucho los costos y baja la recaudación. Esto termina dando un cierre negativo.

¿Cómo concibe la situación para la industria teatral, en relación a los subsidios que brinda el Estado?

A mi entender no se tendrían que pedir subsidios, porque la actividad teatral comercial tiene desde 1958 una ley de fomento que exime del pago de impuestos al teatro. Y en una época de vacas flacas sería injusto ir a pedirle al Estado. Como empresarios privados tenemos que correr el riesgo. Me parece que los que vendemos entradas desde la taquilla, como es mi caso, desde hace 41 años, tenemos que seguir haciéndolo, sin la necesidad de recurrir al Estado.

¿Qué estrategias propone la industria del teatro para afrontar la crisis?

Hay muy poca estrategia, porque tiene que ver con la demanda y no es un tema de manejar la boletería, se trata de acompañar la época. Estamos los empresarios teatrales poniéndonos cautos en las contrataciones y achicando las producciones. Lamentablemente se trabaja menos. No es bueno para el país, ya que se traduce en fuentes de trabajo que se reducen.

¿En qué consiste la iniciativa “Vení al teatro” organizada por la Asociación Argentina de Empresarios teatrales (AADET)?

Es una iniciativa que comenzó en 2014, una especie de mimo a los espectadores. Se hace en octubre, época en donde se reducen los títulos en las carteleras. La idea está pensada para las personas que durante un tiempo siguieron a un espectáculo o a un determinado artista y por cuestiones económicas no pudieron realizarlo. Este año la propuesta se llama “10.000 x 100” y tuvo que ver con que, presentando el DNI en los puestos de ventas de Ticket, se les ofrece la posibilidad de acceder a cualquier espectáculo por 100 pesos.

¿Cómo cree que va a ser la temporada en Mar del Plata y Carlos Paz?

Con menos ofertas en cartelera. En el caso de Mar del Plata es concreto que va a suceder eso. Tal vez, al haber una menor oferta obtengamos un mayor promedio en la recaudación de entradas. Igualmente, soy de los que creen que cuantas más contrataciones haya, cuanto más tengamos para ofrecer a los espectadores, es mucho mejor. Fundamentalmente porque son más fuentes de trabajo. Mi impresión es que este año Mar del Plata vuelve a ser una ciudad para elegidos, donde solamente cuatro o cinco títulos van a ser los realmente fuertes en la temporada; no es un punto positivo.

¿Por qué considera que la gente consume tanto teatro en Argentina?

Es una sana costumbre de toda la vida. Ya pasaba en 1930, cuando existía el teatro independiente. Definitivamente tiene que ver con buena madera actoral y de dirección que tiene Argentina. Me parece que es un círculo virtuoso, donde hay muy buen talento y un considerable número de público que consume ese talento y se empiezan a generar espectadores. Esto está muy apoyado, además, por lo que es el teatro independiente, que es una muestra cabal de un teatro más experimental, que empuja desde los sótanos y las pequeñas salas a artistas que se convierten después en grandes luminarias.

¿Cuál es la marca que deja el teatro independiente en el teatro comercial?

Siempre hubo un cruzamiento entre tres circuitos, no solo entre el teatro comercial y el independiente, también está el teatro público. Si pensamos en una figura paradigmática como fue Alfredo Alcón, él podía hacer cada año una cosa distinta en los tres circuitos. Podía brillar por su talento en el teatro Andamio 90, un año, en el San Martín, y en otro en el Teatro Astral. Creo que al teatro no hay dividirlo en comercial, independiente y público, sino que hay bueno y malo en los tres circuitos. Hay que bucear antes de ir a ver un espectáculo, para no perder tiempo ni dinero, ni llevarse un mal momento como espectador.

¿Cómo observa el compromiso de los artistas con ciertos espacios políticos, como lo que sucedió con actores que adhirieron al kirchnerismo, por ejemplo?

A mí me parece que estuvo perfecta esa adhesión. Si un médico, un obrero o un ingeniero pueden exponer en público lo que opina ideológicamente, no veo porque esté mal que lo haga un actor. Me parece maravilloso que cada uno exponga sus ideas. Tengo el recuerdo de lo que sucedió en la época de Alfonsín con Luis Brandoni y otros actores que adherían a su gobierno y que incluso llegaron ser asesores culturales durante esa gestión.

¿Cree que hoy en día hay un ensañamiento con esos actores? ¿Qué hoy no le dan lugar en la pantalla?

No creo eso. Lo que sí veo es que hay un ensañamiento en marcar a quienes piensan distinto, pero es una cuestión que vino desde siempre. Yo nací con la grieta, estoy demasiado viejo para que me cuenten que la grieta es de ahora. Siempre la hubo

¿Cómo es su relación como productor teatral y el gobierno nacional?

Normal, como con todos los demás. Uno puede tener su ideología, pero está bueno, a mi entender, no meterse con ningún gobierno. Pero no por eso quiero decir que no se pueda llegar a realizar acuerdos, teniendo en cuenta que somos empresarios privados. Por ejemplo, hace unos días hemos firmado un convenio con el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, por cual se entregarán entradas para que asistan los jubilados de manera gratuita al espectáculo “No seré feliz, pero tengo marido”. La intención es acercar a más gente a los teatros de la calle Corrientes, que quizás, de otra forma, no hubieran podido acceder.

¿Qué significa la cultura para usted?

Todo es un hecho cultural, desde cómo nos vestimos y nos peinamos. No solo es ir al teatro o ver televisión. Uno siempre aspira a que la cultura acompañe a la ciudadanía como quisiera que acompañara al hijo de uno. Tiene que ver con llevar en la práctica profesional lo que uno quiere en su vida privada. No creo que el chimento tenga que ver con el espectáculo, son dos negocios que corren por carriles separados. De hecho, cosas que se consumen gratuitamente en televisión no se pagarían para ver en un espectáculo teatral y espectáculos con mucho contenido, que pueden convertirse en un éxito en el teatro, no se podrían pasar por televisión: no tendrían la audiencia necesaria para sostenerse en ese medio. Son diferentes ramas de la cultura y de las empresas, que tienen relación con el mundo del espectáculo.

Actualizada 09/11/2016

Nov 9, 2016 | destacadas

¿Hay estudiantes extranjeros en la universidad pública más grande del país? Sí, apenas un 4,4 por ciento del total. Y muchos de ellos cursan posgrados, que son arancelados. Sin embargo, existen prejuicios tanto sobre su real peso en la cantidad global de alumnos como sobre los costos económicos que implican su presencia en el país. Ignoran, además, que durante su estadía los estudiantes foráneos consumen, trabajan y aportan impuestos en el territorio nacional. ANCCOM habló con alumnos que cursan en UBA y con intelectuales del campo educativo sobre el derecho a la educación pública, laica y gratuita que existe en Argentina.

Antonia De León, estudiante de medicina proveniente de El Salvador, asegura: “La educación, al igual que la salud, tiene que ser un derecho de todas las personas. Independientemente de que hayas nacido acá o en cualquier lugar. Veo que se está intentando atacar a la educación pública, tratando de segmentar a los extranjeros, y realmente los estudiantes inmigrantes somos una minoría, apenas el 4%”. En la misma línea se expresa Tomás Calderón, estudiante chileno de la carrera de Ciencias Económicas: “En principio, la discusión siempre se da en el plano de lo público versus lo privado. Una universidad que se plantea ser pública de ninguna manera puede restringir el acceso al derecho a educarse.”

El estudiante agrega: “Los problemas que subyacen a la educación pública son muchos y tienen que ver con la coyuntura actual. Se habla del tema del presupuesto, de los recursos que se necesitan para financiar, y la verdad que es que los recursos están, es cosa de saber buscarlos, de hacer políticas públicas acordes. Depende de la voluntad del gobierno de turno. El actual busca mostrar las falencias que tiene la educación pública para que haya más incentivos para que aparezcan mecanismos privados para proveer la educación”.

Marcelo Antonio Castillo, estudiante mexicano de Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía, también está de acuerdo con el ingreso irrestricto a la universidad: “Me parece bien que aquí en Argentina se tenga la oportunidad de estudiar sin ninguna restricción, me parece bien también que esté esa oportunidad aún siendo extranjero. La universidad en que yo estudiaba en México es pública entre comillas: uno tiene que pagar una cuota semestral que ronda en unos 4.000 pesos, allá en todas las universidades tienes que pagar algún tipo de cuota, por más mínima que sea, no hay ninguna universidad 100% no arancelada”.

El 29% de estudiantes extranjeros es de Perú, mientras que en el segundo lugar están los de origen boliviano, con el 14 %, seguidos por los de Paraguay, con el 12 %. Luego continúan los colombianos, con el 11 %, los chilenos, con el 6 % y los uruguayos con el 3 %.

Desde el plano académico, el antropólogo Alejandro Grimson, autor, entre otros libros de “Mitomanías de la educación argentina”, señala: “El ingreso irrestricto retornó a las Argentina con la democracia. Nuestros más de 30 años de democracia han funcionado con este sistema. ¿Es imperfecto? Sí, porque además de permitir el ingreso hay que apoyar de modo consistente a los sectores más vulnerables. Pero no destruir, sino mejorar la tradición del ingreso irrestricto. Es patético ver que hoy hay quienes buscan, como si fueran soluciones del siglo XXI, regresar al examen que caracterizó a la dictadura”.

En tanto, Esther Levy, doctora en Ciencias de la Educación e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, asegura: “Lamentablemente este tema se instaló en la opinión pública desde un lugar provocador y con datos inexactos. Detrás de esta cuestión lo que se persigue es un ataque a la universidad pública sin más argumentos que plantear una especie de xenofobia selectiva, dado que el problema se plantea como tal porque los extranjeros son latinoamericanos.”

La investigadora aclara un punto muy importante: “Lo cierto es que la mayoría de los extranjeros que vienen a estudiar a la UBA lo hacen en el nivel de posgrado, el cual está arancelado y cada estudiante que se inscribe debe pagar desde la matrícula hasta la última cuota. Esto lo hacen con dinero de su bolsillo o con becas otorgadas desde sus países. Lo sostengo porque doy clases en varios posgrados de la UBA. Incluso si no fuera por estos ingresos económicos las ofertas de especialización, maestría y doctorado se verían afectados en su financiamiento básico.”

De todos modos, en relación a los estudiantes de otros países que cursan carreras de grado, Levy añade: “Si la preocupación es porque los estudiantes de grado no pagan arancel, me permito sostener dos argumentos. El primero es que se trata solo del 2%, una proporción que se viene manteniendo durante varios años. En segundo lugar, la universidad no es gratuita sino no arancelada. Es decir, los extranjeros que realizan sus estudios de grado (cinco años por lo menos) pagan los impuestos al igual que los argentinos y ese dinero lo recauda el Estado sin discriminar nacionalidad. O sea, ellos también pagan sus estudios de grado. Por último, creo que este argumento sobre los estudiantes extranjeros es una excusa más para volver a instalar la cuestión del arancelamiento y el ajuste presupuestario en las universidades públicas”.

Por su parte, Pablo Imen docente e investigador de UBA y director del Instituto de la Cooperación (Idelcoop) afirma: “El sistema impositivo debe buscar los modos de asegurar mecanismos progresivos de recaudación para asegurar los derechos humanos de nuestros habitantes y de ‘todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’, como señala el preámbulo de la Constitución Nacional. En la actualidad, resulta una contradicción insostenible que se pretenda percibir un arancel a los estudiantes extranjeros cuando se produce una política económica que transfiere recursos al capital foráneo por vía de exención de impuestos, fuga de capitales y otros dispositivos que afectan de manera sustantiva el erario público. No corresponde, a mi juicio, ni por principios democráticos ni por eficiencia económica, imponer tal tributo”.

Algunos de los medios de comunicación más poderosos del país intentan estigmatizar la figura del extranjero, planteándolo como parásito del sistema educativo universitario. Esta es solo una de las aristas de un objetivo mayor que no es otro que el de crear la idea de que la educación pública es deficiente, con el fin último de buscar su privatización. “La Universidad Pública está gravemente afectada por las políticas neoliberal-conservadoras del actual gobierno -expresa Imen-. Ocurre en todos los planos, y especialmente en conjunto del sistema educativo como en el sistema de ciencia y técnica. Y es así porque el proyecto político de Cambiemos va en una dirección muy diferente al anterior. Para quienes sostenemos posiciones democráticas y alentamos una educación emancipadora, no hay nada que celebrar en materia de política pública en general ni de política educativa en particular”.

Actualizada 09/11/2016

Nov 9, 2016 | inicio

“Nos ven llegar desfilando con nuestras medias de arco iris y el público, los árbitros, los médicos y hasta algunos rivales empiezan a conocer de qué se trata el proyecto”, arranca Beltrán Horisberger, capitán de los Ciervos Pampas, el equipo que participa de la segunda división del torneo empresarial de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y que lucha contra la homofobia. “Somos un equipo con orientación sexual y de género”, explica el jugador de 24 años que desde marzo lleva la cinta en el brazo.

Ciervos Pampas surge como respuesta a una necesidad entre personas que eran discriminadas directamente por su condición sexual o no podían expresarse libremente en sus clubes. “El hecho de no poder ser nosotros mismos llevó a autoconvocarnos”, asegura Bel, como lo llaman sus compañeros. Pero el proyecto no se queda ahí. “La idea no es generar un espacio clausurado para que las personas puedan participar del rugby libre de homofobia en un solo equipo. Nosotros buscamos interpelar a la comunidad del rugby en general y que el deporte se autorreflexione”, clarifica Horisberger. Y continúa: “Sabemos que los valores del deporte no tienen ninguna relación con esta problemática sino que la sociedad es machista y eso se replica en el rugby, que cuenta con las herramientas para dejar de lado la homofobia. Pero hay que sentarse, hablar y poner el tema sobre la mesa”.

Para ello, los Ciervos Pampas se trazaron un primer objetivo: visibilizar el tema para poder plantear el debate. Con su campaña Rugby Fuera Del Clóset lograron que mucha gente se acercara al equipo, por lo que dejó de ser un problema el número de jugadores estables. Su horizonte es también el éxito deportivo, y, aunque completaron un torneo que los encontró sin victorias -con un punto en 13 partidos-, el proyecto está suficientemente consolidado como para disputar el certamen de principio a fin, otro de los propósitos que se plantearon a comienzos de este año.

Al momento de inscribirse al campeonato empresarial, la URBA no puso ningún reparo. Ni se manifestó sobre la impronta de los Ciervos Pampas, algo que al capitán le gustaría que sucediese. “Muchas veces el discurso es que no importa la orientación sexual de los jugadores que entran a la cancha. Esta postura para nosotros es un poco blanda, porque es invisibilizar y sostener que por defecto todos son heterosexuales a menos que lo aclaremos o lo demostremos con una expresión de género disidente”, afirma Horisberger. Y agrega: “Ser puto tiene una carga cultural. Y además de eso, el rugby excluye no solo a personas de sexualidades diversas sino también a aquellas que no cumplan con la expresión hegemónica de macho viril. Por eso militamos también por un rugby libre de estereotipos”.

El equipo está compuesto por 40 personas, entre las cuales una minoría es heterosexual. Igualmente, el capitán asegura que “sostienen ideológica y políticamente el proyecto como si estuvieran defendiendo una igualdad que los afecta directamente”. Uno de ellos es Santiago Santillán, quien considera que el espacio de los Ciervos Pampas “genera una sensibilización y una empatía muy grande para trabajar y construir” junto a sus a compañeros. Además, cuenta que dentro del plantel también se generan roces y conflictos pero que “son constructivos” y que reflexionar sobre ellos en conjunto permite generar la identidad del equipo. “Cuando la discusión no se da, las cosas se callan y no se construye nada”, afirma el medio scrum de 31 años, antes de empezar el entrenamiento en la Plaza República Oriental del Uruguay, frente a la TV Pública.

Las reacciones de los rivales son disímiles, mas nunca indiferentes. Y sobre esa respuesta es que los Ciervos Pampas proponen una reflexión. “Cuando se ignora algo se invisibiliza y eso es lo que no nos puede pasar”, afirma Santillán. Dentro de la cancha, lo que genera más impacto son sus medias de arco iris. Pero fuera de ella, en el tercer tiempo, ya sin los uniformes, se produce un intercambio “muy interesante” para Horisberger

¿Cómo resulta ese contacto más personal?

Muy divertido. Creo que para los otros equipos ha sido una experiencia cultural más enriquecedora que un tercer tiempo más.

¿En qué se diferencia?

Juntá un grupo de quince putos y quince heteros a comer y tomar birra y te vas a dar cuenta. El contacto persona a persona hace que la gente pueda repensar y hasta cambiar. O al menos se acercan, valoran y tienen una propuesta distinta. Muchos equipos con los que jugamos, los vemos dos o tres semanas después alentando por nosotros. Hay una camaradería muy interesante. El mundo del rugby genera eso también.

En sintonía, otro integrante del plantel, Gustavo Colombo, aporta: “Muchos rivales se han sentido muy cómodos y han formado parte de nuestra campaña de lucha contra la homofobia”. Además, el subcapitán de 36 años asegura que “la impronta del equipo trasciende al ámbito deportivo” debido a que su intención es mandar un mensaje “a nivel social”. “No tenemos que sentirnos limitados a causa de que seamos diferentes. Al contrario, nuestra diferencia es nuestro fuerte”, concluye quien, ante la ausencia con aviso del entrenador, comanda el entrenamiento.

El proyecto se propone autodestructivo: “La idea es que Ciervos Pampas en un futuro no exista, porque los putos van a poder jugar en donde se les dé la gana y compartir su sexualidad abiertamente, sin que sea una problemática”, sintetiza Santillán. Y le pasa la pelota final a Horisberger: “Ciervos Pampas intenta ser un faro para otros clubes demostrando que trabajando y reflexionando, un equipo de rugby libre de homofobia puede ser mucho más que eso y transformar el deporte”.

Institucionalmente, la URBA depende de la UAR (Unión Argentina de Rugby) que a su vez articula con la International Gay Rugby (IGR), entidad que nuclea a todos los equipos en el mundo. Si bien aún no hay políticas claras de manejo de la diversidad sexual, ya se dio la patada inicial.

Actualizada 09/11/2016