Acaba de publicarse «Plaza Tomada ¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre?», un libro que reúne diez ensayos que vibran sobre aquellos sucesos de 1945 en busca de ideas y respuestas para este vapuleado presente. ANCCOM dialogó con María Pía López, Gabriela Massuh y Diego Sztulwark, tres de los autores de este volumen compilado por Alejandro Horowicz.

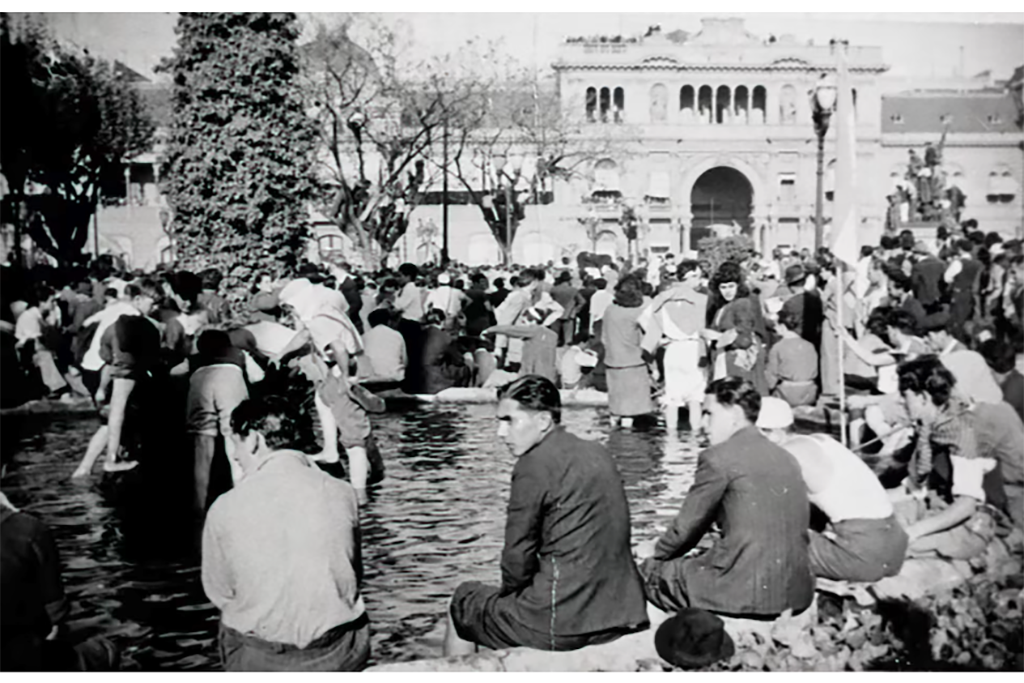

A 80 años del 17 de Octubre, cuando miles de personas se movilizaron para pedir que el gobierno de facto de Edelmiro Farrell liberara a Juan Domingo Perón, Alejandro Horowicz –ensayista, periodista, docente y doctor en Ciencias Sociales– editó y compiló una serie de ensayos en el libro Plaza tomada, que giran en torno a esta pregunta: “¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de Octubre?” Diez autores pintan la imagen de cómo se configura el Día de la Lealtad, aquella jornada en que trabajadores y trabajadoras se congregaron en Plaza de Mayo para exigir la liberación de quien en ese momento era simultáneamente vicepresidente de la Nación, subsecretario en el Ministerio de Guerra, titular del Ministerio de Trabajo y Previsión y había comenzando a emerger como figura que daba voz a los reclamos de la clase obrera. Un acontecimiento que fue transformándose a lo largo de los años y que desborda en su significado e importancia: el día del nacimiento del peronismo. El libro recupera la mirada de personas que no lo vivieron en carne propia sino a través de memorias, textos o documentos sobre esa fecha que supo ser, hasta 1954, un feriado nacional.

La sinopsis del libro plantea ya varias preguntas: ¿Qué quedó del 17 de Octubre? ¿Qué permanece, qué se desvanece, que regresa con otro nombre o disfraz? “Ochenta años después, Plaza Tomada reúne una serie de intervenciones originales que interrogan aquel mítico día, no para petrificarlo como ritual sino para volverlo campo de disputa”. Estas intervenciones fueron escritas por Camila Arbuet, Enrique Foffani, Iván Horowicz, María Pía López, Gabriela Massuh, Macarena Marey, Felipe Pigna, Dardo Scavino, Cristián Sucksdorf y Diego Sztulwark.

El libro recorre, con el ensayo de Horowicz a la cabeza, cómo fue el momento donde “el subsuelo sublevado de la patria” salió a la superficie cobrando presencia política, cómo transformó a la sociedad argentina para siempre, y el camino recorrido hasta hoy, cuestionando “cómo llegamos hasta semejante desvío, sin haber avanzado un metro”.

Para el docente y escritor Diego Sztulwark “el 17 de Octubre es la emergencia de un pueblo, de un pueblo que se encuentra sumergido o no reconocido, al margen de las relaciones políticas y del modo en que se define la ciudadanía en cierto momento”. Para Horowicz, es la apuesta de un movimiento de abajo hacia arriba que inventa otra posibilidad, otro modo de configuración de las luchas sociales.

La pregunta que se hace la escritora, traductora, periodista, docente y editora Gabriela Massuh en su ensayo es ¿qué queda de todo eso?; sobre el interrogante, repregunta: “Pero, ¿qué es ‘todo eso’?” La autora lo resume en algunas líneas: “Lo que hizo Perón fue una reforma extraordinaria en ese momento. Introdujo la atención médica, el aguinaldo, la Fundación de Eva Perón, creó viviendas, se hicieron en todos los lugares turísticos del país gigantescos hoteles para la gente. Bueno, esto de los hoteles se terminó y con la inflación la clase trabajadora perdió muchísimos beneficios. El aguinaldo era un sueldo entero y el sueldo entero alcanzaba. Esto no se repitió jamás. Entonces, lo que se perdió es la confianza de la clase trabajadora hacia el Estado, no solamente hacia el Estado, sino en general. Volvieron a convertirse en parias, de alguna manera. Hay algo que decía siempre Walter Benjamin: entender la historia es entender siempre quiénes fueron las víctimas”.

Para Massuh “lo que hay que tener en cuenta de la revolución del 17 de octubre del 45 es, básicamente, que la clase trabajadora puso a Perón en el poder. Hubo una revolución desde abajo y nunca más se dio eso. Fue una revolución plebeya hecha de abajo para arriba. Y eso no se volvió a dar en la Argentina”.

¿El pueblo dónde está?

Ese pueblo del que se habla ¿sigue existiendo como tal, de qué manera se transforma? Sztulwark dice, en diálogo con ANCCOM, que “hay todo tipo de indicadores que muestran que la participación social, cultural y política de la clase trabajadora se retrajo y la propia clase trabajadora se fragmentó, tiene expresiones sumamente heterogéneas y ha sido debilitada en su capacidad de organización”. Y por lo tanto que “hay una clase trabajadora fragmentaria, no tengo dudas. ¿Que sea un actor político? No lo creo. ¿Que sea un actor sindical? Sí. ¿Que pueda ser un actor social? Sí. ¿Que pueda ser un actor político en el sentido de que tenga una perspectiva autónoma y organizada sobre qué hacer con el país? Diría que no. Pero no se puede descartar que no esté en formación”.

No es entonces la clase obrera actual la misma que hace 80 años. Se vio profundamente transformada desde 1976 en adelante por la desindustrialización, la desocupación, las desapariciones, las privatizaciones, la flexibilización y precarización laboral, la caída de la sindicalización y la baja de la participación de la clase obrera en el producto.

Para María Pía López, el carácter de nuestra democracia es callejero y surge de la potencia de la movilización.

Para la socióloga, ensayista, investigadora y docente María Pía Lopéz “las representaciones del pueblo tienen que considerar flujos anímicos, que a veces son fascistas, a veces son rebeldes, a veces son fundantes, a veces son conservadores. Pero me parece que no estaríamos ante un pueblo sino ante distintos pueblos que se van constituyendo en relación a esas distintas formas de la existencia, del vínculo con la esfera política y de la afectividad”. Para la autora, el carácter de nuestra democracia es callejero y surge de la potencia de la movilización. En contraste, en la actualidad hay una existencia digital de las masas que cambia esa forma terrenal de movilizarse y concentra en los espacios digitales la lógica de las mayorías que se expresan mediante corrientes de odio.

Democracia callejera

En un presente en el que lo democrático aparece puesto en cuestionamiento, donde se juega con sus límites, la clase popular que emergió en 1945 conquistando derechos civiles, laborales y sociales es un horizonte al que regresar la vista.

Dice López: “Estamos bajo un gobierno que está todo el tiempo tratando de diluir, atenuar, acotar la lógica de la democracia convirtiéndola solo en un hecho electoral y nada más, limitando las cosas fundamentales de la democracia, que es la capacidad de dar cuenta de una heterogeneidad, de una pluralidad, pero también de que sea el terreno del conflicto social. Este gobierno, por un lado, trata de volver impotente al Poder Legislativo, desconociendo lo que resuelve el Congreso, pero también tiene políticas represivas en la calle para liquidar o evitar el conflicto social. En ese sentido, a mí me parece que el 17 nos recuerda la potencia de la movilización, pero también el carácter callejero de nuestra democracia y la necesidad de defenderla de ese modo”.

Nos sirve entonces, plantea López, pensar el 17 de Octubre desde la actualidad como “un acontecimiento político que, como todo acontecimiento, tiene esa dimensión de lo inesperado, de lo que no se puede prever. Nadie podía prever lo que iba a ocurrir. Como tampoco podíamos sospechar lo que iba a pasar en el 2001, no podíamos preverlo, porque tuvo la dinámica, el estallido de un acontecimiento”.

Lo interesante del 17 de Octubre es que la clase trabajadora puso a Perón en el poder. No hubo una “casta” que eligió quién debía ser el líder, sino una revolución desde abajo que lo colocó en ese lugar. La lealtad posterior debería plantearse como una lealtad del líder hacia el pueblo que lo puso en ese lugar, y no al revés. Y la lealtad hacia los intereses colectivos y quien pueda canalizarlos y hacerlos realidad.

A solo nueve días de las elecciones, queda plantearse qué cambió en la forma de la participación política de las mayorías. La masa obrera que irrumpió en 1945 cambió de forma y los cuadros políticos con los que se presentan fueron variando, pero siempre tuvo al peronismo en su médula. Sin embargo, tras los golpes del 55 y del 76 y el avance del neoliberalismo de los 90 en adelante, también está fuertemente arraigado el odio antiperonista. Así lo observa Massuh: “Al hablar del peronismo parece una reacción de Pavlov, ¿no?, como que reaccionan en contra: ‘Peronismo no’. No sabes por qué, pero bueno, si hay que creer en un demonio, el peronismo es ese demonio”.