Se estrena «La imagen santa», un documental de Pablo Montllau que va detrás de la historia del retrato icónico de Gilda que hoy veneran sus devotos. Para Silvio Fabrykant, el fotógrafo que la sacó, fue una toma más.

Tras su paso por la sección Panorama Argentino del 39° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, llega al Gaumont La imagen santa, una producción que rastrea el camino de una foto que trascendió lo musical.

Después de casi una década de trabajo, Pablo Montllau estrena su tercer documental, que narra la historia detrás de la última foto de Gilda y cómo, con el paso del tiempo, se convirtió en ícono de fe. La proyección será este viernes a las 20 en el Cine Gaumont, con una función especial que contará con la presencia del director, los protagonistas y decenas de devotos.

La historia sigue a Silvio Fabrykant, autor de numerosos retratos de la cultura popular argentina, que intenta escapar de la sombra de su imagen más famosa: la portada del último disco de Gilda. Con material de archivo y testimonios de músicos, escritores, productores discográficos, curas y fanáticos, La imagen santa indaga cómo las personas construyen alrededor de esa foto relatos de sanación y milagro.

En diálogo con ANCCOM, Montllau reflexiona sobre el rol del archivo en los documentales, la construcción de confianza con los entrevistados y la importancia de hacer las cosas despacio y con criterio.

¿Cómo nació la idea de contar esta historia?

Siempre me interesó mucho la figura de Gilda. Cuando empecé a estudiar cine, me empezó a llamar la atención el tema de los santos populares en general y ahí me di cuenta de que Gilda era contemporánea a nosotros. A diferencia de la mayoría de los santos, que pertenecen a épocas muy lejanas, ella era alguien actual, y esa devoción que se generó en torno a su figura siempre me pareció fascinante. Recuerdo ir al santuario, hablar con fans y encontrarme con historias muy personales de sanaciones o experiencias íntimas que tenían algo de realismo mágico y que me costaba traducir en imágenes. En 2014 me enteré de una muestra de Silvio Fabrykant con retratos de la movida tropical, entre ellos uno icónico de Gilda. Ahí sentí que había encontrado la clave, ya que él era el autor de la foto más importante para la devoción en torno a ella. Cuando fui a hablar con él, me encontré con que la consideraba como una foto más. Decía que en su estudio pasaban decenas de artistas y que en ese momento ella no se destacaba particularmente, sino que se convirtió en “Gilda” después. Ese contraste fue un shock al principio, pero también el conflicto que necesitaba, ya que la imagen más venerada por sus devotos era, para su autor, algo sin importancia.

¿Cómo fue el proceso de reunir los testimonios?

Todo empezó alrededor de 2015. Después del estreno de mi primera película me junté con Matías, el director de fotografía con el que siempre trabajo, le conté que tenía una idea para el próximo documental y le hablé de Silvio Fabrykant. Con él arrancamos a filmar en 2015. Fue un proceso muy a pulmón, porque no teníamos equipos propios y dependíamos de que alguien nos prestara una cámara o de poder acomodar los rodajes entre otros trabajos. Eso hizo que lo fuéramos haciendo muy de a poco y que todo se estirara bastante en el tiempo. Entre medio llegó la pandemia, y recién en 2021 terminamos de filmar todo. En total fueron unos seis años de rodaje, con ese ritmo lento que también tiene su lado positivo, porque el paso del tiempo va acomodando las cosas y le da otra perspectiva al material. Después vino el proceso de edición, que se extendió hasta 2024. Así que desde la idea hasta el estreno pasaron alrededor de nueve o diez años.

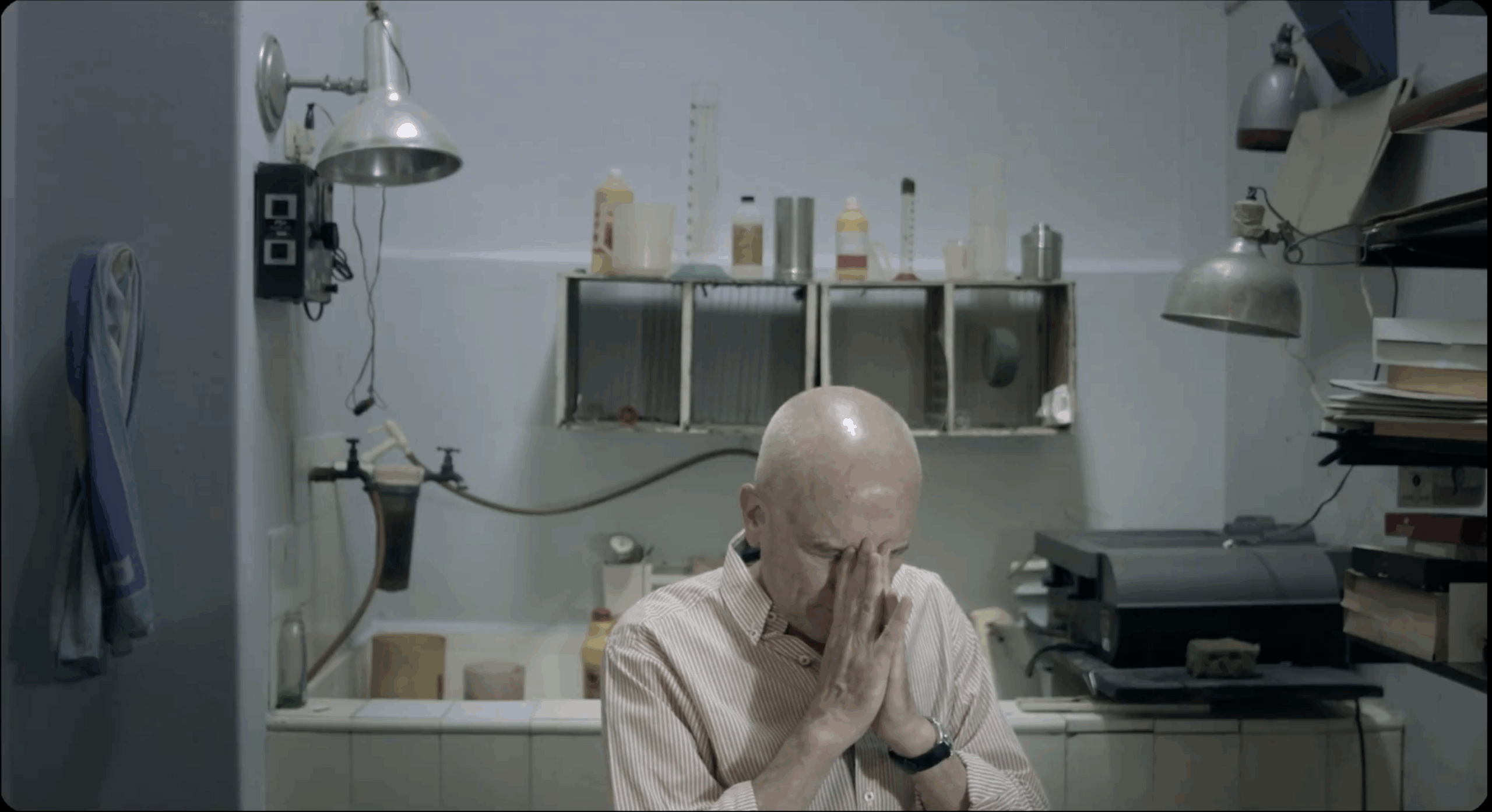

A Silvio Fabrykant, el fotógrafo de Gilda, nunca le entusiasmó la imagen a la hoy muchos le rezan.

Con tantos registros distintos, ¿cómo decidiste qué imágenes y relatos incluir?

Para mí, en un documental el archivo es fundamental y lo interesante es no sólo usarlo sino filmarlo. Desde el principio tuvimos claro que no queríamos que predominara el material de los recitales o su música. La película no estaba pensada como una biografía sobre su vida o su carrera, sino como un relato de lo que ella dejó en la gente después de su muerte trágica y de cómo se construyó esa devoción. Por eso evitamos apoyarnos demasiado en fotos o en entrevistas que circulan en internet. En lugar de usar archivos ya conocidos, preferimos generar nuestras propias imágenes filmando los discos, registrando murales en Buenos Aires y mostrando banderas de fans. Esa fue, de alguna manera, una primera forma de jerarquizar. Con los testimonios, lo que apareció fue un choque de fuerzas que estructuraba la película. Por un lado estaba Gilda, con devotos, Leo García y la gente del santuario y por otro lado Silvio Fabrykant, con voces como Gisela Volá, Elio Kapszuk o Alejandro Margulis, que aportaban un análisis más racional y académico. No buscábamos jerarquizar un lado por sobre el otro, sino equilibrarlos y poder generar así tensión en el relato.

¿Cómo te acercaste a cada uno para que se sintieran cómodos y pudieran compartir sus historias?

Yo venía de hacer mi primera película, Relámpago en la oscuridad, donde trabajamos con muchos músicos y gente del rock. En ella, el método era bastante directo: llamábamos a alguien, fijábamos un lugar y filmábamos sin demasiada vuelta. Con La imagen santa sentí que no quería repetir ese esquema, porque necesitaba que hubiera otra relación, que no fuera simplemente llegar y encender la cámara. Por eso, tanto con Fabrykant como con los demás entrevistados, lo primero que hice fue generar un vínculo. Con los fans, por ejemplo, llegué a reunirme con tres o cuatro aunque después solo filmé con uno. Recuerdo haberme encontrado en Retiro con un muchacho de Entre Ríos y haber pasado más de una hora conversando, o haber ido un domingo al cementerio para hablar con varias personas que estaban ahí. Ese proceso me servía para entender mejor sus historias, pero también para ser respetuoso con algo tan íntimo como la fe y la devoción. Sentía que primero tenía que escucharlos y recién después definir qué quería preguntar o qué valía la pena registrar. Con todos los entrevistados traté de trabajar de esa manera, salvo con Leo García. En su caso fue distinto porque tiene una agenda muy apretada y no había margen para ese acercamiento previo. De todos modos, ya sabía muy bien qué quería de él porque lo había visto en otras entrevistas y tenía claro que podía aportar algo clave hacia el final del documental. En definitiva, el objetivo era generar confianza y que las personas estén más sueltas frente a la cámara, mientras yo mismo iba descubriendo hacia dónde quería llevar la película.

Tus trabajos destacan por su imagen y música. ¿Cómo pensaste estos elementos en La imagen santa?

Tanto en este caso, como en los anteriores, la clave está en trabajar con un equipo estable. Está Matías Lago, el director de Fotografía; los productores Rodrigo Cala y Mariano Fernández; y Carlos Cambariere, que además de editor es co-guionista, director y músico. Con él tenemos una dinámica muy particular: solemos armar juntos el guion, a partir de un esqueleto inicial, y de ahí surgen nuevas escenas que volvemos a filmar. Como después se encarga de la edición, llega con una mirada muy completa y, además, es quien compone la música. Creo que ese cruce de roles nos permite integrar más las partes, no es que hay un guionista por un lado, un editor por otro y un músico aparte, sino que todo se va construyendo en conjunto y con continuidad. Con Matías, en lo visual, también trabajamos con criterios muy definidos. Para esta película decidimos imponernos ciertos dogmas como filmar siempre con trípode y plantear encuadres con mucho aire arriba, para transmitir la sensación de pequeñez frente a algo inmenso. Por ejemplo, cuando Silvio hablaba de lo divino y lo mágico de Gilda, buscábamos que en la imagen él quedara pequeño en el cuadro, rodeado de espacio, reforzando esa idea de lo trascendente. En la película mantuvimos esa lógica, salvo en la escena final, que filmé yo solo con cámara en mano. Al principio Matías no estaba convencido, pero después terminó diciéndome que era la mejor toma, porque rompe con todo lo anterior y le da un cierre distinto. Hay un pensamiento estético muy cuidado, que surge también de tomarnos mucho tiempo y hacer las cosas despacio, con criterio y en diálogo constante.

Leo Arias es uno de quienes brindan testimonio en el documental.

¿Qué desafíos encontraste a lo largo del proceso?

El principal fue la financiación, ya que prácticamente no contó con apoyo económico. Presenté la película dos veces al INCAA y no salió, seguramente porque mis proyectos no eran tan sólidos y yo mismo todavía no tenía del todo claro qué quería contar. Las devoluciones que recibí fueron muy útiles, porque me ayudaron a entender que estaba yendo hacia un enfoque demasiado lineal y me llevaron a replantear la dirección de la película. Luego conseguimos un pequeño mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires que ayudó un poco, pero en gran parte la película se sostuvo con recursos de mi segunda película, La imagen real, aprovechando equipos y tiempos de rodaje para completar lo que faltaba. El otro gran desafío fue encontrar hacia dónde debía ir la película. Al principio sentía que estábamos entre la espada y la pared, sin un camino definido, y Silvio, que al comienzo era muy reacio a hablar de la foto, sumaba la dificultad de generar confianza. Con el tiempo vimos que empezaba a cambiar su mirada sobre la imagen y a reconocer la importancia que tenía para la gente, y eso resultó clave para definir el rumbo de la película.

¿Qué expectativas tenés para el estreno en el Gaumont?

Queremos que sea un evento especial. Estamos organizando que algunos músicos toquen afuera, quizá una banda tributo a Gilda, para acompañar la llegada del público. Los fans también están coordinando para llevar banderas y vestirse como Gilda, siguiendo la imagen de Fabrykant. Todo esto me pone contento porque se siente una energía muy linda y colectiva. Si logramos llenar la sala, será un estreno inolvidable.

Las entradas para La imagen santa pueden adquirirse en la boletería del Cine Gaumont (Av Rivadavia 1635).