«López, el hombre que desapareció dos veces» es un documental que alterna tres tiempos narrativos para reconstruir la historia de militancia y los dos secuestros del principal testigo en la primera causa que condenó al genocida Miguel Etchecolatz. Las líneas de investigación estancadas que hacen perdurar la avasalladora impunidad.

Llega al cine Gaumont el 2 de octubre el largometraje López, el hombre que desapareció dos veces, dirigida por Jorge Leandro Colás y estrenada en La Plata en el decimonoveno aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el pasado 18 de septiembre. Sobreviviente de distintos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en La Plata durante la última dictadura civico militar, López volvió a desaparecer en 2006 en democracia. Esta segunda vez, era el día en que se leían los alegatos del juicio contra el genocida confeso Miguel Osvaldo Etchecolatz, en el marco del primer juicio nacional de lesa humanidad luego de que fueran anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La detallada y extensa declaración que hizo López en dicho juicio lo convirtió en un testigo clave, el único que reconoció al genocida como perpetrador de fusilamientos, jefe de “la patota”, presente en las detenciones y sesiones de tortura. Por sobrevivir al horror, López se encomendó a proteger solitariamente y a través de manuscritos la memoria que luego relató ante el tribunal. Por sus declaraciones fue nuevamente desaparecido y a 19 años de aquel 18 de septiembre se sigue sin conocer su paradero. Su causa es una herida abierta y el símbolo de la impunidad.

En entrevista con ANCCOM, Colás explica que junto a Tomás De Leone en el guion y Felipe Celesia como director periodístico, decidieron volver sobre el caso López porque “nos interesaba exprimir la posibilidad que habilitó el paso del tiempo de poder hacer nuevas lecturas y construir otras capas de sentido sobre un caso tan incómodo y complejo, que cuando ocurrió, causó altísimo impacto en el entramado social. El recurso del documental nos permitió mirar con mayor profundidad y reflexión. Desde el presente que atravesamos, esta causa -emblemática por la particularidad y complejidad de las desapariciones de Jorge- construye un nuevo relato”.

El proyecto que comenzó en 2021 no preveía ser estrenado en un contexto en que la vicepresidenta fuera Victoria Villarruel, persona estrechamente vinculada a Etchecolatz y mencionada en su agenda. “Este último tiempo hay una tendencia a simplificar o distorsionar algunas situaciones, entre ellas, cómo eran los militantes políticos en 1976. Por eso, nos parecía importante contar, principalmente a las generaciones más jóvenes, qué tipo de militante era López: un obrero y albañil, militante barrial de una unidad básica que se comprometía desde un rol social, ayudando a las familias y chicos del barrio”, explica el director del film.

La historia de Jorge Julio López, militante, sobreviviente y testigo, se reconstruye desde el presente, con una narrativa accesible y casi pedagógica, alternando entre dos pasados: su primer secuestro el 27 de octubre de 1976 y en 2006 con su segunda desaparición. “Queríamos contar su caso de manera clara y con todos los elementos ordenados en un sentido informativo para que todas las personas entiendan lo que sucedió. Ya sea quienes no conocen el caso como también aquellos que fueron testigos de su desaparición en 2006. Pusimos el énfasis en los datos e hipótesis de la investigación judicial que fueron perdiendo protagonismo a medida que pasaba el tiempo”, detalla el director.

El Poder Judicial que ve y no mira

La historia se va armando con un “rompecabezas de entrevistados” en el que participan las voces más autorizadas para contar el caso. En lo que respecta a la causa de Etchecolaz y el juicio de 2006, aparecen el entonces juez titular del Tribunal Oral Federal 1° de La Plata, Carlos Rozanski, las abogadas de la querella Myriam Bregman y Guadalupe Godoy y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. “Solá es la figura que ocupa el rol más incómodo en la película, porque su relato está en tensión con el de los organismos de Derechos Humanos que hacen críticas a su gobernación y a su responsabilidad sobre lo ocurrido. Él no había sido entrevistado sobre el caso salvo en el momento de los hechos y para este documental aceptó sin condicionamientos”, explica Colás.

Para narrar el presente, aparecen Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, los fiscales de la causa abierta luego del segundo secuestro que se caratuló como “presunta desaparición forzada”; también; el abogado de la familia López, Alfredo Gascón, y el hijo de Jorge Julio López, Rubén López, que narra cómo el dolor se fue acoplado a la rutina que convive con la desaparición: las calles de La Plata donde fue visto por última vez su padre, recortes de noticias en medio del aserrín de su carpintería y el trabajo conjunto con las organizaciones de memoria para preservar los manuscritos de su padre.

“Nos interesaba reponer el estado actual de la causa, las hipótesis que se barajaron y luego se abandonaron”, explica Colás. Por ello muestran las líneas de investigación irrisorias a las que la justicia destinó tiempo y recursos claves, pero también aquellas en las que decidió no profundizar y que eran, para los organismos de Derechos Humanos, las más concretas y probables. Estos insistían principalmente en seguir las hipótesis vinculadas a los policías bonaerenses que López había nombrado en su declaración. Las abogadas Bregman y Godoy relatan que eran al menos nueve mil los efectivos policiales que habiendo cumplido funciones durante la dictadura mantenían el cargo al momento de la segunda desaparición. Para ese momento, Etchecolatz junto a varios genocidas se alojaban en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, pudiendo suponerse un planeamiento conjunto del secuestro. Además, los militantes buscaban que la causa se anexara a otras por delitos de lesa humanidad y quedara a cargo de la justicia federal. Esto recién ocurrió un año y medio después de la desaparición, misma fecha en la que se apartó a la Policía Bonaerense de la causa.

El documental recupera material audiovisual de una marcha que se realizó días antes de la segunda desaparición de López, el 12 de agosto de 2006, en la conmemoración del nacimiento de la nieta apropiada de María «Chicha» Mariani, Clara Anahí Mariani Teruggi. Entre los militantes platenses resaltan dos hombres, de los cuales uno solo fue identificado, que miran directamente a López y no al escenario como todos los asistentes. “Nos parecía fundamental mostrar la cara de estas personas que fueron interrogadas sobre el caso López, pero cuyos rostros la mayoría del público nunca había visto”. El sujeto en cuestión es Raúl Chicano, un expolicía de La Bonaerense y exsecretario privado de Ramón Camps. También incluyeron la declaración de Susana Gopar, funcionaria de la misma fuerza y antigua secretaria de Etchecolatz.

Jorge Julio López fue visto por última vez cerca de las 10:15 de la mañana del lunes 18 de septiembre de 2006 en la calle 137 entre 66 y 67, puntualmente entre una verdulería y una sucursal de la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP). Entre los dos locales solo hay una puerta que lleva a una propiedad horizontal en la cual vivía Gopar. Como explican en el film, ninguna de estas líneas de investigación se profundizaron debido a frenos que puso el juez federal de la causa, Arnaldo Corazza.

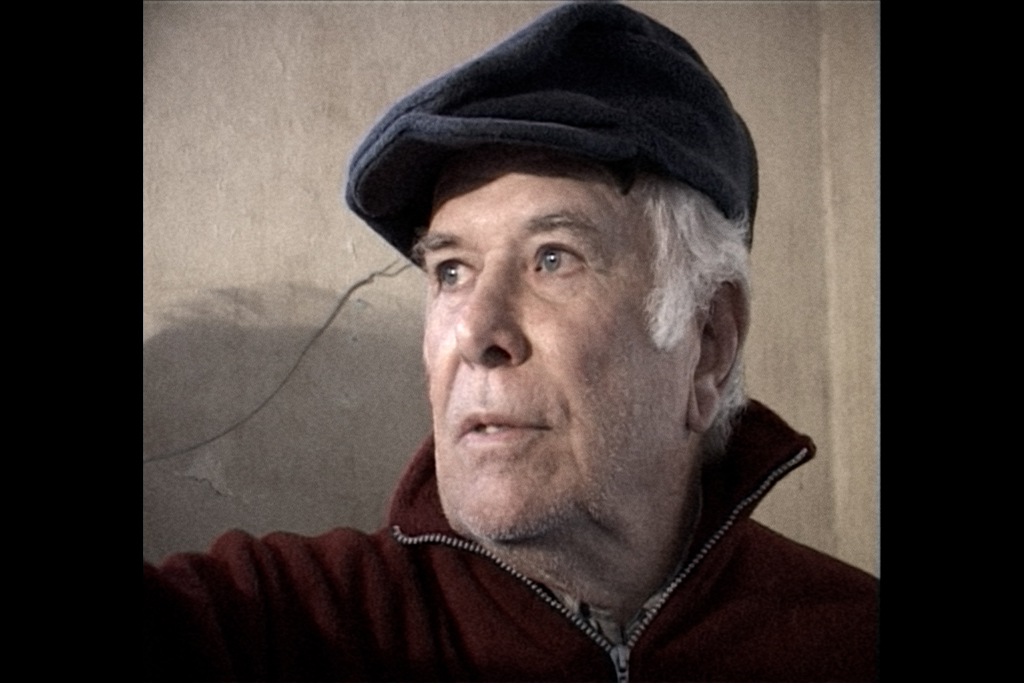

Aún se desconoce con certeza si la desaparición fue perpetrada por oficiales de La Bonaerense, el círculo cercano que responde a Etchecolatz o si ambos trabajaron en conjunto. Sí es seguro que se buscó silenciar y amedrentar a otros que quisieran presentarse a declarar con la reapertura de los juicios. El trabajo solitario que realizó López por mantener el recuerdo de lo vivido en 1976, se convirtió en símbolo. La silueta de su boina y su campera de polar se dibuja en paredes, afiches y calles para mantener viva su memoria.

Formatos para guardar

La filmografía de Colás está constituida en su mayoría por películas documentales. Sobre el formato explica: “Tiene una incertidumbre que me interesa mucho más que la ficción, que es un género relativamente controlado porque se escribe un guion y un actor lo recrea. En cambio, en el documental se trabaja con circunstancias y personas reales, logra algo mucho más vivo, dinámico y atractivo. Te permite abrir a un mundo distinto, con personas a las que no tendrías acceso si no fuera en el marco de la historia que querés contar”.

“Los documentales siempre son subsidiados por los Estados porque de otra forma no existirían. Tienen un rol fundamental como bien cultural que excede al momento de su estreno en las salas de cine. Lo que importa es la vida posterior que tiene, su exhibición en diferentes espacios generando debate y reflexión. Por eso, hacer una película por medio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es fundamental porque se logra acceder a todos los espacios que tiene el organismo en el país. Al sucederse un nuevo aniversario de su desaparición, teníamos la necesidad imperiosa de estrenar en su ciudad, donde están su familia y sus vecinos, y el caso continúa muy vivo”, explica Colás sobre el film que además se estará presentando en el Festival Audiovisual de Bariloche (FAB). Sin embargo, la productora Salamanca Cine, empresa que dirige junto a Carolina Fernández, tuvo que sortear el recorte presupuestario que afronta el cine nacional. El documental aprobado por el INCAA antes de su recambio de autoridades, tuvo que batallar para que la nueva gestión le reconociera el financiamiento.

López, el hombre que desapareció dos veces, estará disponible en el cine Gaumont desde el jueves 2 al miércoles 8 de octubre, en la función de las 19.