Bajo el título «Pasar la posta en tiempos de olvido», el nieto restituido Manuel Gonçálves Granada y Lucía Velázquez, integrante de la agrupación Nietes, participaron de una entrevista pública realizada por ANCCOM en el marco de la Semana de la Memoria, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales.

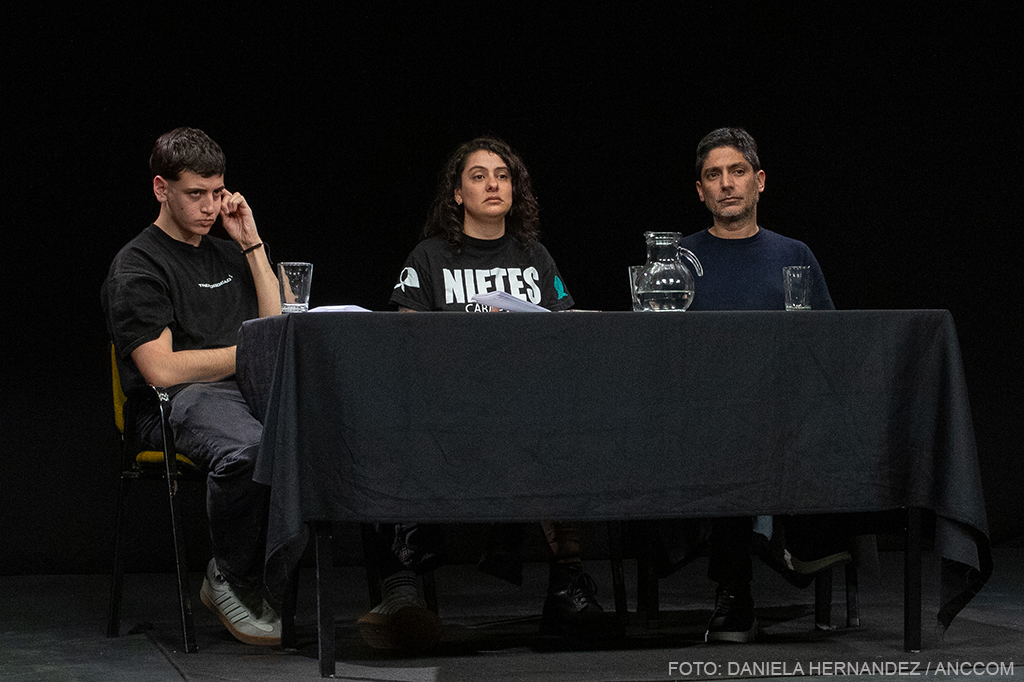

En el marco de la Semana de la Memoria, que se desarrolla del lunes 25 al viernes 29 de agosto organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, el estudio de TV Gabriela David desbordó de estudiantes, directivos y curiosos que se acercaron desde los pasillos o atendieron a la convocatoria que circuló por redes sociales. Allí se presentó la actividad Pasar la posta en tiempos de olvido, una entrevista pública a Manuel Gonçalves Granada, uno de los nietos apropiados por la dictadura que pudo restituir su identidad y a Lucía Velázquez, del colectivo Nietes CABA-GBA. El periodista de ANCCOM Thiago Buglione fue el encargado de llevar adelante la conversación.

Recién cuando las luces se apagaron, Buglione presentó a los invitados: Lucía Velázquez, de 34 años, nieta de Roberto Elio “Tunguzú” Velázquez, detenido en Misiones y liberado entre el 80 y el 81 por la dictadura cívico-militar; sobrina de Pablo Velázquez, aún desaparecido y sobrina nieta de Marcial Velázquez, fusilado en su chacra tras haber sido detenido y liberado. Desde 2021 integra Nietes CABA-GBA, el Archivo Popular de la Memoria y La Banda del Pañuelo. A su lado estaba Manuel Gonçalves Granada, de 49 años, nieto restituido e integrante de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, responsable de la Casa por la Identidad en la ex ESMA y director ejecutivo de CONADI. Nacido en 1976, sobrevivió a la desaparición y asesinato de sus padres, fue apropiado y recuperó su identidad a los 19 años.

“Si bien pertenecen a generaciones diferentes, ambos tienen en común el hecho de haber accedido a su historia mediante el relato de sus familiares. ¿Cómo recuerdan el momento en que se enteraron de su historia?”, preguntó Buglione. Los entrevistados se miraron cómplices, como buscando decidir quién hablaría primero. Manuel tomó la posta: “Yo me enteré de prepo de mi identidad. Lo recuerdo como un día muy particular. Hasta ese momento yo suponía que me habían abandonado.”

Desde chico, Manuel sabía que era adoptado, pero no que había sido apropiado, ni mucho menos las circunstancias de su secuestro. El 19 de noviembre de 1976, en un operativo conocido como la “masacre de la calle Juan B. Justo”, fuerzas conjuntas asesinaron en San Nicolás a Omar Darío Amestoy y a María del Carmen Fettolini junto con sus dos hijos, de tres y cinco años, y a Ana María Granada, la madre de Manuel. Ella había alcanzado a esconderlo, con apenas cinco meses de vida, en un armario. Esa acción desesperada le salvó la vida. En febrero de 1977, un juzgado lo entregó en adopción al matrimonio Novoa, sin realizar averiguación alguna sobre su familia biológica.

“De hecho, yo tengo el DNI con el número 30 millones, cuando debería ser de 25 millones—confiesa Manuel—. Tengo como ocho años menos, supuestamente. Por suerte, cuando pongo 30 millones nadie me dice nada… aunque ahora, con las canas, estoy un poco preocupado”, bromeó, arrancando risas en el estudio.

El tono se volvió más íntimo cuando recordó el momento en el que recuperó su identidad: “Ese día fue una mezcla de emociones. Por un lado, maravilloso: pensar que mi abuela me había encontrado, que las Abuelas me buscaban mientras yo pensaba que no me querían. Pero al mismo tiempo estaba la tristeza de saber que mis viejos habían sido desaparecidos, que no iba a poder abrazarlos. Fue el día en que todo cambió. Nada fue igual para mí, todo, todo cambió.”

Lucía miró a Manuel con una sonrisa y continuó con su propia historia: “En mi caso, toda mi familia materna es de Misiones —empezó—. Desde antes de que yo naciera, mi mamá se había ido de la provincia y nunca volvió a vivir allí. El terror siguió operando durante muchísimos años en nuestra familia: no sólo en lo abstracto, sino en lo concreto, en la imposibilidad de hablar durante los años de impunidad, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. También en la dificultad de encontrarse con otros del mismo territorio para elaborar esa historia.”

Su madre, poco a poco, fue revelándole datos: primero a cuentagotas, luego con mayor claridad, a medida que ella insistía con preguntas. Hasta que un día le dijo la verdad: su abuelo había sido secuestrado y estuvo largo tiempo en cautiverio. Lucía decidió, entonces, irse a vivir un año a Misiones. Allí buscó amigos y compañeros de su abuelo para reconstruir la historia. Confirmó que él había testificado en los pocos juicios de lesa humanidad que hubo en la provincia y que no era el único: también tenía un tío desaparecido desde sus 17 años y un tío abuelo fusilado en su chacra luego de ser liberado del secuestro y la tortura. Todos habían formado parte del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), organización campesina que luchaba por los derechos en la provincia. “Claramente es una historia que sigue abierta —continuó Lucía—. Por eso sentimos esta necesidad de que las nuevas generaciones nos organicemos para saber qué pasó, para conocer y para seguir luchando por la justicia.”

Buglione miró a sus entrevistados y se animó a repreguntar. “¿En qué momento sintieron que su historia personal se convirtió también en una causa colectiva y que les causa cuando comparten testimonios con personas con historias similares?”

“Creo que mi historia se volvió colectiva porque la restitución de mi identidad fue el resultado de una lucha que no era solo mía —dijo—. Estaba marcada por un símbolo enorme, las Abuelas de Plaza de Mayo, y por un montón de personas que ayudaron en ese camino. También porque mis papás eran parte de esa historia colectiva: de esa juventud que gritó, que soñó y que dejó la vida en muchos casos”.

Hizo una pausa. Su tono se volvió más grave: “Yo sobreviví gracias a lo que hizo mi mamá antes de ser asesinada. De repente, esa historia era mía, pero también era demasiado grande. Me sentía muy pequeño, como si no hubiera hecho nada. Y entonces apareció la pregunta: ¿qué hago yo con esto? Soy el único sobreviviente de ese operativo… ¿cómo le devuelvo a las Abuelas lo que hicieron por mí?” Con los años, encontró la respuesta: contar.

“Con el tiempo entendí que la propia historia de las Abuelas nos puso a muchos en un lugar en el que era fundamental hablar. Por eso entrego todo lo que puedo en narrar lo que me pasó. Hablar se volvió un acto de rebeldía: en definitiva, yo nunca tendría que haber sabido quién era. Cuando cayeron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final yo estaba en el Congreso. Esa misma noche fui a ver a mi abuela y le dije: “Vamos a poder empezar a reclamar por papá y mamá”. Y ella me respondió: “Bueno, ahora te toca a vos”.

Lucía sonrió y miró al público antes de tomar la palabra. Dijo que, a diferencia de Manuel, su camino había sido exactamente el inverso: de lo colectivo a lo individual. Contó que su militancia nació casi por curiosidad, allá por 2016, cuando comenzó a acompañar de cerca a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en particular a Norita Cortiñas. “Fue transitando esas rondas que me di cuenta de que yo también estaba buscando”, dijo, con la voz entrecortada.

Ese descubrimiento la llevó, en 2021, hasta Misiones. Allí, una mujer le relató historias de compañeros: algunos de militancia, otros de cautiverio. Entre recuerdos y nombres compartidos en la celda, Lucía empezó a reconocer que también había algo suyo en todo eso. “Ahí pude tomarlo como algo personal”, explicó. Ese mismo año, casi por azar, se cruzó en las redes con NIETES. Y todo cambió.

“De repente me encontré en una mesa con veinte pibes: algunos de 14, otros de veintipico. Yo tenía 32 y me sentía una señora —recordó entre risas—. Pero al presentarnos, era la primera vez que muchos decíamos en voz alta: soy nieto de tal, soy primo de tal, soy sobrina de tal. Era la primera vez que poníamos en palabras esas historias frente a personas que, a diferencia de la generación de Manuel —dijo, mirándolo—, no habían tenido que atravesar tantos años de lucha contra la impunidad para poder acceder a esa memoria.” Lucía hizo un silencio breve y concluyó: “Para mí, Nietes fue el espacio en el que lo colectivo empezó a sentirse también como algo personal”.

Mientras las preguntas iban y venían y la charla seguía su cauce, Buglione se detuvo en un punto clave. Retomó un comentario de Lucía y lanzó una pregunta que causó que el público asintiera al unísono : “Hoy hay una fuerte presencia del relato negacionista, que cuestiona la cantidad de desaparecidos, relativiza los crímenes cometidos por la dictadura y reivindica ciertos simbolismos de esa época. Es un discurso impulsado desde el Gobierno nacional, pero que también refleja una parte de la sociedad. ¿Creen que es algo pasajero? ¿Creen que pone en peligro la convivencia democrática?”

El primero en responder fue Manuel. Tomó aire y habló con calma, aunque sus palabras cargaban malestar. “Me enoja, me angustia, me duele… pero también me moviliza. Yo pensé que había cuestiones que no íbamos a tener que volver a discutir, que ya estaban saldadas. Y en parte lo están. Pero el negacionismo no es solo un fenómeno argentino: el mundo entero está en un momento en el que… no sé si hay palabras para describirlo…”

“¿Facho?”, interrumpió Lucía con una sonrisa cómplice.

Manuel asintió. “Sí, facho resume todas las demás. Pero también creo que las redes sociales sobredimensionan esos discursos. A veces nos convencemos de que todo eso volvió y se instaló en la sociedad, y yo mismo dudo si es tan así. Lo que sí sé es que cuando hablo en otros países se hace muy evidente la magnitud de lo que logramos acá. No hay otro lugar en el mundo que haya ido tan al fondo de sus heridas como la Argentina. Somos un ejemplo. Otros pueblos atravesaron tragedias igual de terribles, crímenes imposibles de creer, y sin embargo no pudieron avanzar como nosotros en memoria, verdad y justicia.”

La charla se extendió por historias de vida, militancia, experiencias propias y también los nuevos rostros del negacionismo. Para cerrar, Buglione lanzó la pregunta final: “¿Cómo se interpela a esos jóvenes que quizás tienen otros intereses o no se sienten atravesados por esa historia?”

Lucía, en principio titubeando, tomó la palabra: “Hoy hay un contexto muy anestesiante que te empuja a quedarte encerrado: con el celular, la compu, los dos o tres amigos que ya conocés. Pero la intuición sobre la injusticia está en todos. No aparece de la nada, viene de la realidad que habitamos, de vivirla permanentemente. Hay que prestarle atención a esas alertas del cuerpo, escucharlas, compartirlas. Ahí se abre otra experiencia: la de darse cuenta de que no es algo que siente uno solo. Hay que apuntar siempre a la curiosidad, querer saber más, no quedarse esperando respuestas ya hechas. Trabajar la voluntad y animarse a acercarse a otros espacios, hablar con gente, conocer experiencias de organización. No creer en la desvalorización que nos imponen: no tener trabajo o un lugar donde estudiar no te quita la dignidad. Cada uno vale, y por eso, vale la pena luchar”.

Manuel la acompañó en la reflexión con una sonrisa enorme: “Lo colectivo es parte innata para que las cosas salgan bien. No tenemos las mismas oportunidades y hay que trabajar para que todos tengan una vida digna. Ser joven y no desafiar al sistema es casi un insulto. Después llega el mundo adulto, que a veces te atrapa en la quietud. El desafío es que vos no seas el sistema, sino que encuentres dentro de él lo que creas que conviene cambiar. Y entender que algunas cosas no tienen que seguir así solo porque siempre fueron así: hay que romperlas, reconstruirlas, inventar otras nuevas”.

De golpe, su voz se volvió más firme: “Si la juventud no está dispuesta a intentarlo, terminamos presos de un sistema que tarde o temprano te inmoviliza. Hay cosas que se pueden cambiar, y cada uno es responsable de que suceda o no. El futuro es de las nuevas generaciones: no pierdan el tiempo. Inténtenlo ahora. Aunque salga mal, lo importante es no quedarse quieto. Lo peor no es equivocarse: lo peor es no hacer nada. La vida, al final, es eso: probar, rebelarse, intentar. Lo que realmente duele es llegar a una etapa en la que uno diga: no lo hice”.

La sala de TV Gabriela David estalló en un aplauso colectivo con palabras de agradecimiento. Luego de casi dos horas de intercambio, en el lugar habían quedado resonando estas últimas palabras y la certeza de que aún queda mucho por hacer.