Mientras el Congreso uruguayo debate una ley para legalizar la eutanasia, en nuestro país todavía es un tema tabú. Desde España, donde es legal hace cuatro años, opina un médico argentino que fue acusado de homicidio tras inyectar potasio, a pedido, a una paciente terminal.

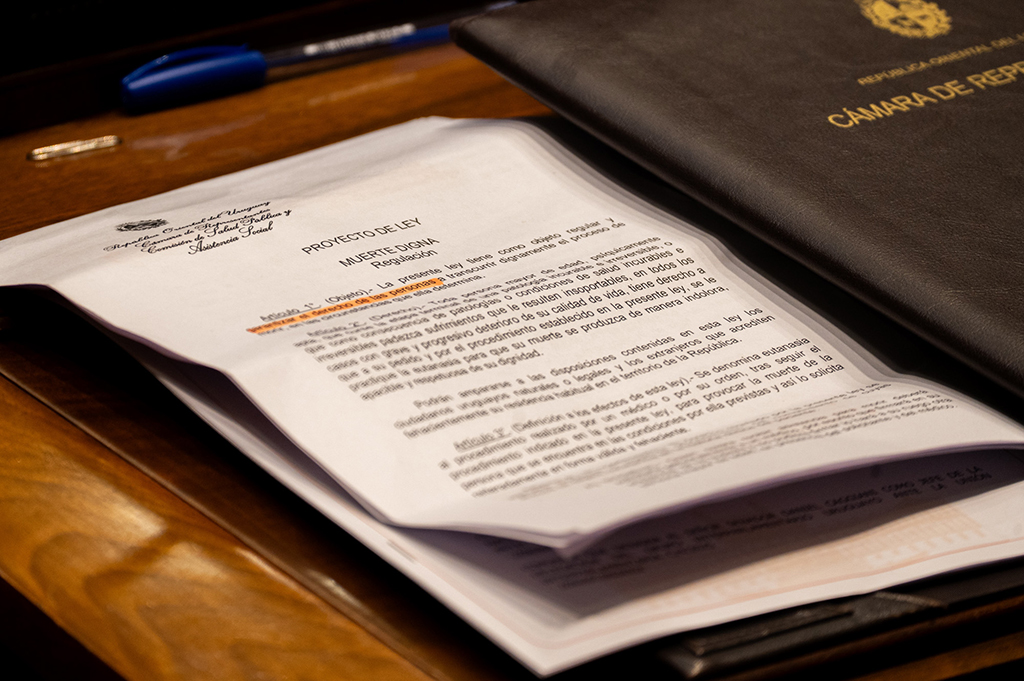

El pasado martes 12 de agosto, en la Cámara de Diputados de Uruguay se debatió el proyecto de “Muerte digna” que busca legalizar la eutanasia. Con pautas similares a las ya aprobadas en España cuatro años atrás, Uruguay se encamina para convertirse en el tercer país latinoamericano, y el noveno del mundo, con normas jurídicas que garanticen a las personas el derecho a morir según su propia voluntad.

Algunos la califican como homicidio. Opinan que es aberración, falta de respeto a la vida, e invitación a lo trágico y perverso. La comparan con el nazismo, y son capaces de juzgar y encarcelar a quienes la practiquen. Otros, en cambio, levantan su bandera al grito de que la vida es un derecho y no una obligación. La eutanasia es una imagen borroneada y difusa al final de un oscuro pasillo, en donde una persona ¿acompaña, posibilita, consiente, perpetra, provoca? la muerte de otra que la desea.

Abocados a este asunto tan estigmatizado, los y las diputadas de Uruguay debatieron durante más de catorce horas. Entonces tomó la palabra Federico Preve Cocco, joven legislador del oficialista Frente Amplio. De traje, frente a un pequeño micrófono y junto a un ejemplar de Don Quijote y Sancho Panza donde podía leerse “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, Preve Cocco declaró: “Hoy estamos hablando de un derecho humano que tiene garantías, que está basado en información científica contrastada por profesionales independientes. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué le vamos a negar a una persona el derecho a elegir? ¿Nos importa la calidad de vida? ¿La muerte no es parte del proceso vital? Ser liberal, señor presidente, ¿es también hablar de la libertad en las decisiones vitales? ¿Con qué autoridad podemos negar un derecho? ¿No es egoísta negarle a alguien que está sufriendo una situación extrema, y sin chances de revertirla, el derecho a una muerte digna? ¿No es esto que estamos votando hoy dignificarnos a nosotros mismos?”.

Con 64 votos a favor y 29 en contra, la sesión aprobó el proyecto que pasará a tratarse en el Senado y podría ser sancionado antes de fin de año. La ley está orientada a personas que cumplan con determinadas condiciones. Mayores de edad, psíquicamente aptas, que manifiesten legalmente su deseo de morir, padezcan enfermedades terminales irreversibles e incurables, o por ellas tengan sufrimiento insoportable y encuentren deteriorada su calidad de vida.

Marcos Hourmann, médico argentino y eslabón notable en la historia de la eutanasia, dialoga con ANCCOM desde Tenerife, España. En remera de manga corta y con voz áspera, pero apacible, dice que “es un momento extraordinario, nada frecuente, que un país hermano esté a punto de sacar la ley. Que haya una ley de eutanasia en Uruguay es maravilloso”.

En 2005, Hourmann se desempeñaba como médico de guardia en un hospital de Cataluña. Una noche atendió a una mujer de 82 años llegada con infarto agudo de miocardio, cáncer de colon, hemorragia digestiva y diabetes descompensada. Acompañada por su hija, la mujer le dijo que quería morirse, que no quería que su hija sufriera más a causa de ella. Horas después, su cuadro empeoró y no había nada que pudiera hacerse. La hija le pidió entonces a Hourmann que acabara con su dolor, y él lo hizo. Le inyectó potasio provocándole un paro, como tantos han hecho en clandestinidad, pero él lo escribió en la historia clínica.

Poco después, las autoridades de su propio hospital lo denunciaron como asesino. Así comenzaba Hourmann un proceso legal que duró cuatro años, en los cuales temió ir preso y perder su licencia médica. Se convirtió en el primer médico de España en ser denunciado por eutanasia. Perdió su trabajo y, en 2009, llegó a un acuerdo en el que se lo declaró culpable de “homicidio imprudente”. Debió pagar una multa y no fue a la cárcel gracias a que no poseía antecedentes penales. Quince años después, en 2021, España legalizaba la eutanasia.

Para él, la situación fue una tortura en la que debió rebuscárselas para poder trabajar. Hoy, enterarse de que en Uruguay también podría legalizarse lo alegra. “Aquí no salió en ningún lado (la noticia). Desde el punto de vista personal es como un bombazo”. Habla calmo, y advierte ser un hombre que siempre dice lo que piensa, frontal. “Es un tema que en España está estancado. La ley se estableció hace cuatro años, y hoy el país está muy polarizado, la ultraderecha avanza como nunca. Aquí tocó el timing correcto, en una sociedad donde el 84 por ciento de los encuestados estaba a favor. Fue una batalla ganada por la sociedad”.

En Argentina no existe tal ley. Sí está respaldada, desde 2012, la eutanasia pasiva: aquella en que una persona deja de someterse a tratamientos que prolongan la vida, permitiendo así que la enfermedad que padece siga su curso hasta causarle la muerte. Pero la eutanasia activa se considera delito. Que Uruguay apruebe este proyecto de ley implicaría un paso importante para el continente, en camino hacia la verdadera libertad de elección y hacia condiciones de existencia dignas.

Morir bajo términos propios es un debate difícil. Entran en juego creencias, pérdidas cercanas, movimientos íntimos y colectivos. Para que una sociedad acepte la idea de la eutanasia hace falta apertura, y educación. “Educación, cultura, libertad de miras… El entendimiento de que la muerte no debe ser tabú, poder hablarlo y analizarlo en las casas. Es algo que nos pasará a todos, aunque la medicina insiste en prolongar la vida, a veces de forma innecesaria”, sostiene Hourmann. Y define la eutanasia como la máxima expresión de amor: saber respetar la decisión del otro.