Dos informes de ACIJ señalan que en la recaudación impositiva de CABA cada vez tienen más pesos los gravámenes al consumo y menos al patrimonio. A su vez, los subsidios a empresas, son para las grandes y consolidadas.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó recientemente dos investigaciones clave para el estudio de la forma en la que se utilizan los recursos públicos. El primer informe estudia la estructura impositiva de CABA haciendo un recorrido desde 1997 hasta 2024. Mientras que el segundo reporte se enfoca en la administración de los gastos tributarios porteños, es decir exenciones fiscales para el impulso empresarial. Ambos informes revelaron la tendencia regresiva de la recaudación en la ciudad, como también la falta de escrutinio legal a la hora de brindar beneficios económicos. Adicionalmente, señala la falta de registros que lleva el gobierno local con respecto a estos gastos.

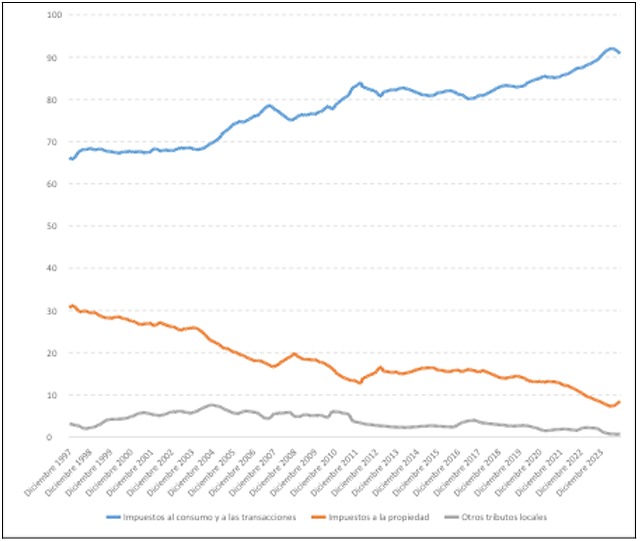

Los miembros de la asociación, el doctor en Ciencias Sociales Alejandro Gaggero, coordinador del programa Justicia Fiscal, y Sofía Pasquini, abogada especialista en políticas públicas, brindaron información acerca de su investigación. En cuanto al esquema de recaudación, Gaggero señala que “regresividad” es la palabra que lo caracteriza. “Esto quiere decir que fueron ganando peso en la recaudación los impuestos más vinculados al consumo y a la actividad económica, y que no tienen en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos a la hora de fijar cuánto se les va a cobra”, señala, y agrega: “La ciudad tiene ingresos por impuestos y transferencias. En impuestos, la mayor parte de la recaudación viene de Ingresos Brutos, que tiende a ser regresivo. Este fue ganando peso a la par que lo perdían los impuestos más progresivos, como el inmobiliario o el de patentes”. Según los datos publicados, Ingresos Brutos en 1997 representaba el 66% de la recaudación, mientras que en 2023 pasó a representar el 92% del total.

En contraparte, los impuestos a la propiedad de carácter progresivo, Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), e Impuesto Inmobiliario (II) ocupaban el 18% de lo recaudado en 1997, y se redujeron a 4% en 2024. Patentes, se achicó del 12% al 3%. Es decir, una reducción a un cuarto de su participación en los últimos 28 años. El informe aclara: “Tanto el ABL, como el Inmobiliario, recaen sobre la parcela y no sobre su propietario. Esto implica que tributa el mismo gravamen quién posee una propiedad, que quien posee varias, quitándole progresividad al sistema”. Al respecto, Gaggero agrega: “Esto contribuye a la inequidad, porque no le estamos cobrando más a los que más tienen. Y para colmo, este retroceso de los impuestos patrimoniales se da en un contexto de aumento de la actividad inmobiliaria y de encarecimiento de los inmuebles. Es decir que hay más inmuebles y cada vez más caros pero el Estado no parece estar recaudando allí, en esas grandes torres que uno ve en Palermo”.

Desde 1997, los impuestos al consumo tienen cada vez más incidencia en la recaudación porteña. Lo contrario pasa con los gravámentes a la propiedad.

Gaggero explica los motivos por los que se da esta tendencia: “Los impuestos regresivos son más fáciles de cobrar, ya que los patrimoniales no solo tienen mayores dificultades técnicas, sino que también despiertan más resistencia en las clases propietarias. Por otro lado, se trata de un país que tiene una economía en negro muy importante, con niveles de evasión y elusión fiscal muy grandes”.

En cuanto a gastos tributarios, refiere a exenciones fiscales. En lugar de transferirse dinero a empresas, el Estado decide no cobrarles impuestos y brindar beneficios para la radicación en determinadas zonas geográficas, promoviendo la actividad económica. Ahora bien, el corazón de la crítica de ACIJ, es hacia su forma de administración y seguimiento: “La información de la que dispone el Gobierno de la Ciudad es precaria e insuficiente: la proyección anual que se presenta con el proyecto de Ley de Presupuesto es parcial, incompleta, con bajo nivel de desagregación, carece de justificativos y no tiene carácter vinculante. No presenta información sistemática referida al volumen del gasto tributario, a la cantidad de beneficiarios contemplados, ni al desempeño de los regímenes”. Pasquini revela: “Si bien hubo buena predisposición de la agencia que gestionaba los pedidos de información, hubo datos que no pudieron brindar, alegando a la dificultad para localizarlos ya que no estaban digitalizados. Empezaron a digitalizarse a partir de 2018”. Solo tenían registros disponibles desde ese año en adelante, marcando un grave problema de acceso a la información.

Si bien el costo de los gastos en el presupuesto total de la Ciudad es relativamente bajo, este tipo de exenciones que representaba un 0,59% en 2009, asciende a un 2,3% en las proyecciones para 2025. Una incidencia que aumentó cinco veces en 16 años. Pasquini insiste en que el gran problema es que “no están sometidos a ningún control ni tampoco hay datos públicos, y esta concentración de beneficios termina dándose a empresas muy grandes, que se supone que ya están altamente capacitadas. Esos beneficios podrían aplicarse a empresas más chicas para que se desarrollen”. La especialista añade: “Los gastos tributarios suelen ser regresivos por su implementación, ya que se concentran en sectores de altos ingresos, y la realidad es que si hay exenciones esto termina por afectar a todos”.

A esto Gaggero suma: “No parece haber un sistema de monitoreo que permita saber en qué se está invirtiendo ese dinero, y si está bien invertido o no. Esto no pasa con otros gastos del Estado, como el sector de ayuda social, en cual se ha compartido la información. Parece haber una doble vara, donde hay un secreto fiscal que beneficia a las empresas”. Otro de los hallazgos a destacar fue que lo que la Ciudad planeaba gastar en estos incentivos no se correspondía con lo que terminaba gastando, sino que las finales eran cifras mucho mayores.

“Necesitamos tener buenos mecanismos que te trasciendan en el tiempo y que no dependan de la buena voluntad de un gobierno –dicen los referentes de ACIJ-. Consolidado en una ley que disponga el detalle de los gastos tributarios anualmente, qué tipo de evaluaciones y con qué periodicidad deben hacerse. No tenemos evaluaciones periódicas, no tenemos acceso a la información, y no tenemos responsables directos. Tenemos gastos tributarios que se crean sin estar sujetos a un plazo de vencimiento. Esto genera que existan beneficios que se brindan a ciertas empresas durante décadas. Esto es muy peligroso, porque uno no puede hacer política pública de acá a 70 años. Al fin y al cabo, esta también es una conversación acerca de qué se hace con los recursos públicos”.